Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Tabula Rasa

versión impresa ISSN 1794-2489

Tabula Rasa no.20 Bogotá ene./jun. 2014

La materialidad como artilugio historiográfico. Espacios, mapas y asentamientos coloniales en La costa patagónica (siglo XVIII)1

Materiality as a Historiographical Scheme —Spaces, Maps and Colonial Settlements on the Patagonian Coast (18th Century)

A materialidade como artefato historiográfico. Espaços, mapas e assentamentos coloniais no litoral da Patagônia (século XVIII)

Marcia Bianchi Villelli2

Universidad Nacional de Río Negro / IIDyPCa / CONICET3, Argentina

bianchi.marcia@gmail.com

1Esta investigación es parte del Proyecto «Paisajes coloniales en Patagonia. Los asentamientos de Península Valdés (1779-1810)» (PICT 2010-050, FONCYT, 2011-1013). Agradecimientos: Mis reconocimientos son para Silvana Buscaglia, con quien tengo la alegría de trabajar desde siempre y para María Marta Quintana, quien me dio su apoyo en el momento justo para que este trabajo saliera a la luz.

2Doctora en Arqueología, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires-Argentina

3Instituto de Investigaciones en Diversidad y Procesos de Cambio - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Río Negro-Sede Andina.

Recibido: 11 de diciembre de 2013 Aceptado: 13 de mayo de 2014

Resumen

A fines del siglo XVIII, la colonia española diseñó el plan de poblamiento de la costa patagónica con el objetivo de reafirmar su presencia en el área. Esta presentación tiene como punto de partida discutir el «relato maestro» que la historiografía argentina ha puesto en juego, como la naturalización implícita de los límites de los estados nacionales hacia el pasado así como el desconocimiento de la historicidad, espacialidad y dinámicas sociales pre-existentes en la región patagónica. En particular, me interesa problematizar qué rol juega la materialidad en los supuestos de un espacio homogéneo, vacío y llano, circunscripto a la línea costera atlántica, disociado de los procesos y las poblaciones indígenas del interior patagónico y del área transandina. Esto nos permite, pues, hipotetizar que la «manifiesta» materialidad de los asentamientos funcionó como artilugio que habilitó a desdibujar la configuración colonial específica de relaciones sociales de ocupación, dominación, intercambio y producción; a la vez que se configuró como punto de reproducción de relato del estado-nación.

Palabras clave: costa patagónica; siglo XVIII; historiografía nacional; espacialidad; materialidad.

Abstract

At the end of the 18th century, the Spanish colony devised the population plan for the Patagonian coast aiming to reaffirm its presence in the area. This essay builds upon the discussion of the "master account" argentinean historiography has put at stake, such as the implied naturalization of State-nation borders towards the past, and the neglect of former pre-existing historicity, spatiality and social dynamics on the Patagonian region. Particularly, i'm interested in problematizing the role played by materiality in the assumptions of a homogeneous, empty, plain space, circumscribed to the atlantic coastlines, dissociated of indigenous processes and populations from the Patagonian inland and the Trans-andean area. This allows us, then, hypothesize that the "apparent" materiality of the settlements worked as a scheme that helped blur the specific colonial shaping of social relations occupation, rule, exchange and production, while being shaped as a locus for the reproduction of the nation-State account.

Keywords: Patagonian coast; 18th century; national historiography; spatiality; materiality.

Resumo

Em finais do século XVIII, a colônia espanhola criou um plano de povoamento do litoral da Patagônia com o objetivo de reafirmar sua presença na região. Esta apresentação tem como ponto de partida a discussão do «relato oficial» que a historiografia argentina pôs em jogo como naturalização implícita dos limites dos estados nacionais com relação ao passado e como desconhecimento da historicidade, da espacialidade e das dinâmicas pré-existentes na região da Patagônia. Interessa, em particular, problematizar o papel da materialidade nas suposições de um espaço homogêneo, vazio, plano e circunscrito à linha do litoral atlântico, dissociado dos processos e das populações indígenas do interior patagônico e da região transandina. Deste modo, lançamos a hipótese que a materialidade «manifesta» dos assentamentos funcionou como um artefato que permitiu ofuscar a configuração colonial específica de relações sociais de ocupação, dominação, troca e produção. Configurou-se, ao mesmo tempo, como um ponto de reprodução do relato do estado-nação.

Palavras-chave: litoral patagônico, século XVIII, historiografia nacional, espacialidade, materialidade.

Introducción

«La emergencia de la 'racionalidad' política de la nación como una forma de narrativa —estrategias textuales, desplazamientos metafóricos, subtextos y estratagemas figurativas— tiene su propia historia» (Bhabha, 2010:3). Este trabajo parte de las investigaciones realizadas sobre el relato construido por la historia tradicional argentina en lo que respecta al plan de colonización española de la costa patagónica de fines del siglo XVIII. Las discusiones aquí presentadas se centran en un análisis previo de la historia «narrada» en trabajos académicos, con el fin de contextualizar los espacios de producción, definir los marcos explicativos, las categorías de análisis, los agentes y los procesos involucrados (Bianchi Villelli, 2010, 2013). Este análisis permitió discutir el «relato maestro» y evidenciar su carácter performativo, puesto en juego la naturalización de límites de los estados nacionales hacia el pasado. Así la sedimentación de sentidos históricos tiene como consecuencia el desconocimiento de la historicidad, la espacialidad y las dinámicas sociales pre-existentes en la región patagónica.

No solo la trama narrativa, sino también la materialidad de dicho relato maestro es lo que me interesa poner en discusión en este artículo. Esto implica cuestionar la narrativa centrada en la temporalidad para dar lugar a la espacialidad cuestionando los supuestos sobre un espacio homogéneo, vacío y llano, restringido a la línea costera atlántica, disociado de los procesos y las poblaciones indígenas del interior patagónico y del área transandina, reducido a los establecimientos coloniales como puntos defensivos en una línea de frontera exterior.

Dicha construcción historiográfica sobre el plan de poblamiento colonial de la costa patagónica llevó su vez a la creación de un monumento recordatorio de la gesta española en el chubut, elaborado completamente sobre una asignación cartográfica errónea. Así, pues, la propuesta es hipotetizar cómo la «manifiesta» materialidad de los asentamientos funcionó a modo de artilugio que habilitó a desdibujar la configuración colonial específica de relaciones sociales de ocupación, dominación, intercambio y producción; pero también habilitó su constante reproducción.

Las colonias españolas del extremo sur a fines del siglo XVIII

A los efectos de consolidar la posición española en el contexto de las rivalidades europeas, la corona consideró necesario optimizar el control del orden político-administrativo, militar y fiscal, así como afianzar su presencia en los territorios más alejados de la metrópolis.4 Entre las principales medidas adoptadas se encuentran la creación del Virreinato del río de la Plata5 en 1776, con el objeto de controlar la salida de mercancías y el contrabando por Buenos Aires; la reestructuración del sistema tributario y la recuperación del control sobre las elites locales por el reemplazo por delegados españoles y la erogación del Reglamento de Libre Comercio en 1778 para lograr la «gradual» apertura de los mercados. (Chiaramonte, 1986; Lynch, 1992; Moutoukias, 1999). En conjunto estas medidas reducían las colonias a factorías productoras de materias primas en gran escala para el mercado exterior, dado que el mercado interno estaba limitado por las restricciones comerciales (Peña, 2005).

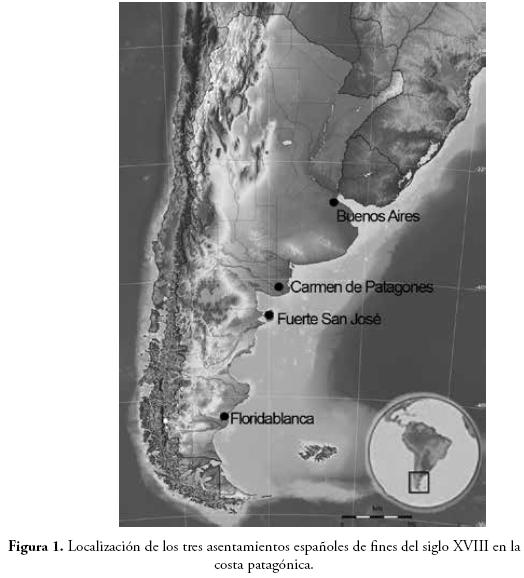

En este contexto, de fines del siglo XVIII, la Patagonia era considerada en europa como una región marginal con cierta importancia geoestratégica por permitir el paso al océano Pacífico a través del cabo de hornos. En el marco de las políticas ilustradas se diseñó un plan de colonización para fundar los establecimientos de la costa patagónica. En 1779 se establecieron dos poblaciones principales: nuestra Señora del carmen de Patagones —en la desembocadura del río negro, Provincia de Buenos Aires— y la nueva Población y Fuerte de Floridablanca —Bahía de San Julián, Provincia de Santa cruz—; y un asentamiento secundario en el Fuerte del carmen, el Fuerte San José —Península Valdés, Provincia de chubut— (véase la figura 1). La organización social de los poblados estuvo acorde a las políticas coloniales de producción de espacios y manejo de la circulación de poblaciones y mercancías. Aunque los establecimientos tenían un carácter defensivo, podían definirse a partir de un diseño específico de poblaciones estables, distinguidas por el traslado de familias de colonos desde españa; los asentamientos patagónicos fueron diseñados como proyectos sociales novedosos en los que se buscaba crear poblaciones con una base agrícola y condiciones sociales igualitarias (Ramos Pérez, 1984; Luiz, 2006; Senatore, 2007).

La ocupación colonial en Península Valdés consistió en dos asentamientos. Uno fue el Fuerte San José, emplazado en el extremo oeste del golfo San José a 200 metros de la costa, contaba con una plaza cerrada, con habitaciones para el Superintendente, cuadras, almacenes, caballeriza y capilla —por fuera de la plaza se ubicaban dependencias precarias, un hospital, el camposanto y una batería emplazada sobre un cerro—. El otro asentamiento fue el Puesto de las Fuentes, ubicado cerca de las fuentes de agua dulce, dedicado al ganado y los cultivos incipientes. Los asentamientos funcionaron desde 1779 a 1810, cuando fueron atacados y destruidos por un malón indígena. A lo largo de los treintaiún años de ocupación, la población en la Península fue variando en número: entre seis y ciento cincuenta personas, todas ellas personal militar, funcionarios coloniales y capellanes. Su abastecimiento se apoyaba en la relación con el Fuerte del carmen de Patagones y la interacción con las poblaciones indígenas locales.

La perspectiva de trabajo aquí6 es, por un lado, evaluar la organización económica de los asentamientos y la implementación de nuevas estrategias productivas y comerciales, más allá del discurso del «paisaje defensivo» (Bianchi Villelli, 2009; 2013) y por otro, discutir la estructuración de las relaciones interétnicas en función de una perspectiva que destaca el rol activo de los indígenas para introducir variaciones en las sociedades coloniales (Buscaglia, 2012, 2013). Esto implica discutir la posición marginal de la región patagónica en el contexto colonial como un hecho natural, para comprenderla como resultado de los discursos coloniales, las prácticas sociales y la administración de territorios en el contexto de la colonización española desarrollada a fines del siglo XVIII.

entre los primeros resultados de nuestras investigaciones —cuestionando archivos y documentos—7 nos hallamos frente a un error arrastrado y materializado en diversas publicaciones por más de treintaicinco años.8 Los planos históricos del Fuerte San José,9 ampliamente publicados (lanöel et al., 1974:17; Destéfani, 1984:192; Barba Ruiz, 2000:11; 2009:57) y reconocidos como imagen popular del Fuerte corresponden en realidad, a planos de la ciudadela de Montevideo, república Oriental del Uruguay. Indagando en dicho hallazgo, pudimos establecer que uno de los planos correspondía al Fuerte San José, una batería defensiva y el otro a una sección de la Fortaleza de Montevideo (Bianchi Villelli et al., 2013).10

Ahora bien, ¿cómo es posible que esta confusión cartográfica se haya sostenido en el tiempo, consolidando una imagen de la presencia española en el chubut colonial? ¿cuáles son los sentidos históricos supuestos y naturalizados en los discursos académicos? nuestro propósito aquí es indagar en el relato narrativo de la historiografía argentina sobre el plan de poblamiento español de la costa patagónica para discutir en qué series de regularidades se inscribe esta inadvertencia.

Con-textos de la producción histórica

¿Es posible separar el hecho (supuestamente verificable y falsificable) y la trama (que no pertenece al registro de lo comprobable)? (...) ricoeur recuerda que la trama es el conjunto de combinaciones mediante las cuales los acontecimientos se transforman en una historia o —correlativamente— una historia se extrae de acontecimientos. La trama es la mediadora entre el acontecimiento y la historia. Lo que significa que nada es un acontecimiento si no contribuye el avance de una historia (Chartier, 1998:11).

en una etapa preliminar de este trabajo se analizó en detalle la producción académica argentina sobre el plan de poblamiento español de la costa patagónica (Bianchi Villelli, 2010). Las preguntas que guiaron dicho análisis se relacionaron con la construcción de la historia del proyecto colonial de fines del siglo XVIII: qué aspectos se mencionan, cuáles se dejan de lado y cuáles se omiten. En primer lugar se estudió el corpus de bibliografía evaluando los contextos de producción, años y espacios de publicación, autores, temas y formas de abordar la historia colonial de Patagonia.11 En segundo lugar, se relacionaron estos aspectos historiográficos con los marcos explicativos utilizados, los procesos descriptos y los agentes históricos mencionados, en función de evaluar las narrativas históricas construidas (Goldman, 1989; White, 1992, 1998).

Hay una primera obra fundacional del capitán hector ratto (1930), la cual se convirtió en precursora de la producción histórica sobre la colonización patagónica, de los siglos XVii y XVIII ya que su perspectiva será reproducida en las principales publicaciones subsiguientes (apolant, 1970; Destéfani, 1984; Dumrauf, 1992). A fines de la década del 1960, en el marco del primer congreso de historia de chubut, se publicaron los trabajos de entraigas (1968) y lenzi (1968), específicos sobre el Fuerte San José. A partir de la década del 70, se ve un paulatino incremento en los estudios sobre la colonización patagónica (apolant, 1970; De Paula, 1974, 1985; entraigas, 1982; Destéfani, 1984). En el plano metodológico, se evidencia un importante trabajo de archivo —en instituciones nacionales y extranjeras— resultante en su mayoría en descripciones directas de las fuentes documentales.12 Las mismas son concebidas como reales, objetivas y autoevidentes; es también característico de estos trabajos que se reitere la organización del plan de poblamiento español naturalizando su configuración específica.13

en este sentido, esta producción se vuelve usina de la construcción historiográfica hegemónica vinculada a la ocupación, la definición y la creación de un territorio nacional y su soberanía. En primer lugar, el marco explicativo para estos trabajos en general es el carácter defensivo militar del plan y la reorganización administrativa vinculada a la creación del Virreinato del río de la Plata. En segundo plano quedaron los objetivos económicos de las metrópolis coloniales como también la relación con las poblaciones indígenas locales. El proyecto de poblamiento patagónico es situado en el seno de la competencia y las disputas geopolíticas entre potencias coloniales, y reducido a la relevancia internacional del paso al Pacífico (Destéfani, 1984; ratto, 1930).

Todos ellos acuerdan en que fue la publicación de la obra de Thomas Falkner, la cual revelaba las intenciones inglesas sobre la región, el disparador central de la toma de conciencia española sobre la importancia de Patagonia, y que a partir de ella se organizó el plan de poblamiento patagónico (V. Falkner, 2008).14 Desde ya puede decirse que a la hora de considerar las políticas geoestratégicas de la corona, era necesario evaluar su carácter económico y su aplicación a toda la región meridional. Sin embargo, las reformas políticas de españa sobre la administración de sus colonias americanas no se redujeron al ámbito del río de la Plata, sino que se implementaron también en los territorios transandinos, abriendo nuevos puertos y reorganizando el gobierno, así como activando el comercio entre Santiago de chile y el río de la Plata.15

Este trabajo se centra en afirmar la ocupación del espacio costero patagónico, con una perspectiva geoestratégica vinculada a la presencia extranjera en la costa y, como ya mencionamos, la descripción de Falkner como disparador único de la explicación. A este eje narrativo se le suma una concepción del tiempo narrado ajustada al orden cronológico, se describe la sucesión de hechos -a veces a lo largo de los siglos y otras siguiendo las fechas registradas en los diarios de los Superintendentes. Estos trabajos definen al espacio patagónico sólo en función de la presencia de las expediciones y establecimientos españoles; es decir, espacio reducido a las ocupaciones coloniales de la costa. En general se reitera una representación hostil de la Patagonia, acompañada por el siempre presente carácter trágico de las empresas de colonización (López, 2003; Luiz, 2006). En relación con los agentes presentes, se reducen a las altas jerarquías administrativas y militares que llevaron adelante el plan y muy pocas veces se menciona el resto del contingente poblador; por último, la complejidad de las redes de interacción y conflicto con la población indígena local es siempre ignorada.

Si tomamos como ejemplo particular la construcción discursiva específica sobre el Fuerte San José (Pla. Valdés), se encuentra que su historia de fundación es narrada al mínimo detalle durante los primeros cuatro meses de funcionamiento dado que fue el primero de los establecimientos. A partir de esos primeros meses, el relato presenta poco detalle del funcionamiento de los asentamientos, para finalmente volver a destacar el último día del establecimiento cuando fue atacado sorpresivamente durante una misa por un malón tehuelche, con la consecuente destrucción de los asentamientos. Este evento es central en los relatos y es minuciosamente detallado; sin embargo, no hay mención de cómo llevó el desarrollo cotidiano de la población a este desenlace. Luego de treinta años de coexistencia y complejas negociaciones con diversos grupos indígenas (Luiz, 2006; Nacuzzi, 1998), las únicas causas se reducen al carácter «primitivo» de la población local; no hay historia, no hay tensiones sociales. A su vez, el foco en este último día impregna el carácter trágico de la historia.16

Por último, el espacio y el paisaje son apenas mencionados solo como espacio construido, específico a la presencia española en la península. Los treintaiún años que duró el asentamiento son detallados en términos sincrónicos de las edificaciones realizadas. Así, el poblamiento colonial de la costa patagónica fue construido partir de hitos discretos y aislados, tanto en la dimensión espacial como en la temporal. La publicación de los «Planos del Fuerte San José» se inició con entraigas (1960) y fue reiterada por el resto de los especialistas, quienes los convirtieron en la «imagen» popular de los asentamientos españoles, la cual permanece hoy en día.17 Así, el relato de San José solo tiene comienzo y un final, ya conocido.

En este contexto, no llama la atención la vinculación de estas investigaciones con la historia naval y marítima por un lado, y con la academia nacional de historia de la república argentina, de perfil conservador en la historiografía argentina (Devoto y Pagano, 2009). Desde un punto de vista historiográfico, en estos trabajos de corte tradicional nacionalista, se construye una historia fáctica, centrada en los hechos políticos y las periodizaciones institucionales, orientada a consolidar la soberanía territorial del estado nación (López, 2003).18

A continuación presento cómo esta trama narrativa de la historia presenta una serie de regularidades conceptuales vinculadas a su sedimentación en las prácticas historiográficas que reproducen el discurso eurocentrista de manera acrítica. De aquí resulta la reafirmación de la narración del Estado moderno en el área. En particular se destacan las explicaciones redundantes, donde la historia y el tiempo son las únicas dimensiones de cambio, y se deja el espacio como trasfondo pasivo, negando la preexistencia de poblaciones originarias con su propia complejidad social y finalmente, reduciendo la dinámica de cambio a una teleología que no solo culmina en el Estado nacional argentino, sino que es justamente su punto de partida.

Regularidades y desplazamientos

Monocausalidad y teleología histórica

La versión de la historia tradicional se caracterizó, en primer lugar, por unificar el colonialismo en la Patagonia de fines del siglo XVII en una explicación unívoca, la presencia en función de mantener el dominio de un territorio. Explicación reducida a una causa - la defensiva- y simplificada en un disparador único -la publicación de Falkner-.19 Aunque es central considerar el contexto geopolítico del extremo sur de Sudamérica a fines del siglo XVII y principios del XIX, se observan contradicciones a la hora de asumirlo como explicación única del carácter defensivo del plan de poblamiento español.

En el relato historiográfico la colonia de Floridablanca fue marcada por el fracaso de su corta duración, lo cual evitó que fuera estudiada en profundidad (Bianchi Villelli, 2009). Por su parte, en la historia del Fuerte San José solo tuvo relevancia su fundación y su destrucción final; los treinta años intermedios no fueron significativos, del mismo modo que no se explicó porqué no hubo malones en este lapso de tiempo.

Así, los procesos de producción e intercambio coloniales y sus estrategias de apropiación de poblaciones, espacios y recursos quedaron desdibujados por la definición de la «argentinidad» a partir de sus raíces coloniales —siguiendo a Wilde (2003)—. Este argumento monocausal y reduccionista es a su vez finalista. Es una perspectiva direccionada y teleológica que encubre la eficacia del discurso moderno (Foucault, 1992), ya que las preguntas sobre lo que fue dejan en la oscuridad lo que no fue.

Negación de la alteridad

En el relato historiográfico, las menciones sobre la población indígena se circunscriben a la relación con los españoles, omitiendo la compleja red de producción e intercambio que vinculaba a los agentes coloniales con las diversas parcialidades indígenas (Mandrini, 1992; Pinto rodríguez, 1996; Boccara, 1999; Zusman, 1999; Nacuzzi, 2005; Quijada, 2002; Bandieri, 2005; Luiz, 2006; Zavala cepeda, 2008; Buscaglia, 2009, entre otros). Aunque es cierto que el eje de disputas coloniales se ubicaba en la costa atlántica, es necesario considerar no solo la presencia de grupos indígenas en todo el interior, sino también las dinámicas sociales y políticas que fluían a uno y otro lado de la cordillera de los andes (Bandieri, 2005; Urbina Burgos, 1990). La presencia de otras potencias coloniales no implicaba la defensa de la costa hacia afuera, sino que también la negociación con los grupos indígenas fue de capital importancia para el desarrollo de los asentamientos.

Siguiendo a Buscaglia (2013), esta perspectiva de carácter reduccionista sobre las relaciones interétnicas conlleva la invisibilización de estas relaciones, así como la simplificación de una realidad por demás compleja. Tanto en el caso de la colonia Floridablanca como en el del Fuerte San José se han encontrado importantes evidencias de dinámicas sociales y políticas entre los asentamientos españoles y los diversos grupos indígenas locales que fluían a uno y otro lado de la cordillera de los andes, presentando así una imagen mucho más compleja que un «desierto» (Buscaglia, 2009, 2013). En este sentido, en el caso de la Patagonia, la negación fue parte del dispositivo cultural y académico que complementó el genocidio indígena de los siglos XIX y XX (Delrío, 2005). Es el en-cubrimiento y no descubrimiento del otro (Dussel, 1993), la inscripción de las relaciones coloniales en la producción, la circulación y la asimilación de conocimientos.

Espacio colonial(izado)

La circunscripción del relato histórico a una línea costera definida cartográficamente pone en evidencia la desvinculación entre la historia y la especificidad regional. La concepción atlántica del proceso que subyace al relato de la colonización patagónica, redujo el complejo proceso colonial a los emplazamientos en sí y homogeneizó toda una región de importante superficie y heterogeneidad interna —social y ambiental—. A su vez, al centrar la explicación en el flujo marítimo atlántico se contribuyó a disociar los procesos ocurridos en la costa de interior patagónico y el área transandina, con la consecuente ruptura de la continuidad en el tiempo y el espacio y la omisión de los sujetos y los procesos involucrados en el proceso.

Es interesante mencionar que este énfasis del relato histórico sobre la funcionalidad defensiva deja de lado aspectos muy significativos como ser que ninguno de los tres establecimientos tenía una ubicación claramente defensiva —por estar alejados de la costa— ni características constructivas defensivas; es más, carmen de Patagones y Floridablanca presentaban un perfil social no solo militar, y en todos los casos los aspectos productivos y comerciales de los asentamientos fueron claves para su supervivencia. Es decir, no eran realmente puntos defensivos en una línea de frontera exterior, sino más bien los asentamientos españoles estaba insertos en un red de complejas negociaciones con las distintas parcialidades indígenas, con los asentamientos en sí y con el virreinato como centro político y económico.

Siguiendo a Said (2004), el relato histórico se conforma como una «geografía imaginaria» que funciona más que como un discurso verídico sobre sí mismo, como un dispositivo de saber-poder. es un mundo colonial definido externamente, en

El que los asentamientos patagónicos fueron reducidos a su materialidad — importada—, y no resultado de una configuración específica de relaciones sociales —ocupación, dominación, intercambio y producción—.

A la hora de construir el relato historiográfico, la narración organizada en la temporalidad objetifica este espacio-otro en un territorio definido, demarcado por fronteras, rellenado con una geografía sistemática. Es el espacio del estado-nación, que objetifica la espacialidad y mercantiliza el territorio (2003; Segato, 2007). Una noción de lo social sin espacio y del espacio sin lo social (lefebvre, 1991; Soja, 1989), como estructura rígida, universal y evidente en todo momento histórico, borrando el proceso de territorialización del estado-nación argentino.

Aquí resulta significativo retomar el doble anclaje de la temporalidad que plantea Bhabha (2010) a la hora de narrar la nación. Por un lado, la construcción de objetos históricos como previamente dados, que autorizan una pedagogía nacionalista; en nuestro caso los planos naturalizados como fuentes verídicas de un pasado objetivo.

Esta noción de espacio fue a su vez condición de posibilidad para que estos territorios sin tiempos y espacios propios fueran incorporados al estado moderno desde una historia contada por un sujeto externo, hiperreal (siguiendo a chakrabarty, 2008). Ahora bien, este hiperreal no solo se volvió acontecimiento en la trama historiográfica (Bianchi Villelli, 2013), sino que también se volvió materialidad en el proyecto de réplica del Fuerte San José, dada cuenta del segundo pliegue de la temporalidad de la nación con su carácter performativo en el presente (Bhabha, 2010).

Estado material(izado)

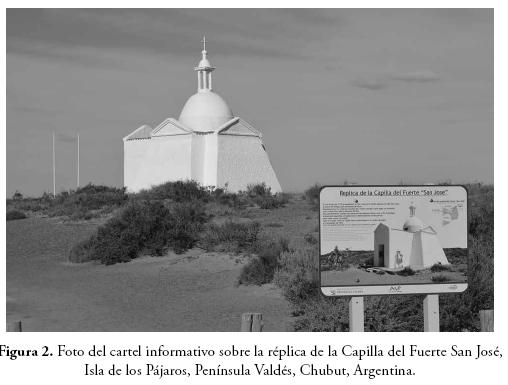

En la década de 1970, la comisión Pro-Monumentos a las Gestas y Primeras colonizaciones españolas del chubut, conformada por historiadores y aficionados locales, propuso un proyecto de réplica del fuerte apoyándose en los planos históricos publicados por varios autores (Lanöel et al., 1974; Barba Ruiz, 2000, 2009 e informes presentados a la administración Área natural Península Valdés). Finalmente, dicho proyecto se materializó en la famosa réplica de la capilla de San José situada en la isla de los Pájaros —Península Valdés— en conmemoración del ataque o malón fatal que sorprendió a la guardia en 1810. La labor de la comisión Pro-Monumentos a las Gestas y Primeras colonizaciones españolas del chubut, como su nombre lo indica, buscaba disputar a los galeses20 la hegemonía histórica sobre la primera colonización del chubut, disputa histórica fundacional que provincializó un proceso regional, reinscribiendo la «primera fundación del chubut» en la teleología del estado nacional.

Hoy en día, la visita turística obligada a la Península Valdés y el imaginario popular tienen como sustento el proyecto de réplica del fuerte, la capilla conmemorativa finalmente levantada y las imágenes de la muestra actual centro de Visitantes istmo carlos ameghino (ver figura 2). Todos ellos inspirados en los planos correspondientes a edificaciones de la fortaleza de Montevideo y aún más, la capilla en particular, es en realidad una réplica de la capilla de la ciudadela de Montevideo de fines del siglo XVIII (Bianchi Villelli et al., 2013).

Aquí vemos cómo la trama narrativa se desenvuelve también como trama material y así se pliega sobre el propio discurso legitimandolo, es ese «(...) poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula e impone» (Butler, 2002:19). Del mismo modo, la cualidad performativa de lo material que en cuanto más autoevidente su función, menos evidente es la práctica discursiva que lo construye, nos permite pensar que la «manifiesta» materialidad de los asentamientos habilitó a desdibujar la configuración colonial específica y a naturalizar el espacio ocupado. Pero se volvió también discurso fundacional de la gesta española en el chubut «como signo del presente a través del cual la vida nacional [que] es redimida y repetida como proceso reproductivo» (Bhabha, 2010:182). Es una historia con un origen «fundado» en las raíces coloniales, transpolando al pasado sus límites históricos y un final predeterminado, el estado nacional argentino. El punto aquí es que vemos su punto de partida, pero sobretodo su constante reproducción a partir de la materialización; es el acontecimiento que contribuye el avance de una historia.

Ahora bien, hay varias líneas para quebrar los relatos maestros y buscar espacios entre medio; son posibilidades de alterar el objeto por medio de la desnaturalización de la colonialidad construida en simultáneo y con posterioridad. Uno de los ejes principales es atender a la relación instrumental entre estado y territorio, haciendo visible en la dimensión material la contingencia y la historicidad de las configuraciones culturales de la modernidad/colonialidad. Este anclaje en los territorios despliega otras series de sentidos que llevan a indagar en los procesos históricos no solo desde el centro —las definiciones del orden colonial—, sino también en sus márgenes tanto espaciales como temporales. La periferia colonial fue y sigue siendo la condición de posibilidad del centro (Mignolo, 2003).

Pie de página

4Siguiendo los ecos de la economía europea, en las últimas décadas del siglo XVIII la política colonial borbónica pasó de buscar la extracción de metales preciosos a transformar las colonias en ejes productivos. Fue una redefinición de la relación Imperio-colonias, en la que las últimas pasaron a ser «Provincias de ultramar», colonias organizadas como periferia.

5La reorganización de los territorios llevó a la expulsión de la Compañía de Jesús y a la creación de nuevas entidades como el Virreinato del Río de la Plata, de Nueva Granada, y las Capitanías Generales de Chile y Venezuela.

6Desde 2009 en conjunto con la doctora Silvana Buscaglia, venimos realizando investigaciones de arqueología histórica sobre los asentamientos coloniales en Península Valdés (Buscaglia y Bianchi Villelli, 2013).

7Fue de capital importancia atender al archivo, no solo como repositorio material sino también como producto de prácticas institucionales de orden colonial primero y estatal después (Bianchi Villelli et al, 2013). Hasta el momento no se ha podido hallar un plano arquitectónico del asentamiento de Península Valdés sino solo referencias generales de localización topográfica en planos de 1779-1783. La evidencia histórica y arqueológica disponible se contrapone en parte a la imagen que tradicionalmente se ha transmitido del Fuerte San José, como un asentamiento de cierta magnitud y con una organización del espacio altamente estructurada, a partir fundamentalmente de la asignación errónea de los planos analizados en este trabajo (Buscaglia et al., 2012).

8Lucio Barba Ruiz en su libro detalla que fue Raúl Entraigas quien le facilitó la información sobre los planos de Fuerte San José.

9«Plano de los edificios que contiene el Fuerte San José n°4. Buenos Ayres, 18 de febrero de 1797. Joseph García Martínez de Cáceres» y el «Perfil correspondiente a los planos 1, 2 y 3, Buenos Ayres, 18 de febrero de 1797. Joseph García Martínez de Cáceres». España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Madrid, Servicio Histórico. ARG-4/7 y 4/8.

10Hasta el momento no se han hallado planos del asentamiento de Península Valdés salvo referencias generales de localización topográfica en planos de 1779 a 1783 -su representación es esquemática, ya que se limita a un conjunto de puntos discretos y aislados entre sí-. La evidencia histórica y arqueológica disponible se contrapone en parte a la imagen que tradicionalmente se ha transmitido del Fuerte San José, como un asentamiento de cierta magnitud y con una organización del espacio altamente estructurada. Es la arqueología la que posiblemente podrá arrojar más luz sobre la materialidad de los asentamientos españoles en Península Valdés.

11La disciplina histórica en Argentina generó varios estudios sobre la colonización española de la costa patagónica, abordando distintos aspectos del proceso: la historia de la colonización de la Patagonia en los distintos intentos poblacionales, las características generales del plan de poblamiento militar (Ratto, 1930; Entraigas, 1960; De Paula, 1974; Destéfani, 1984; Dumrauf, 1992), los aspectos demográficos (Apolant, 1970) y agrícolas (De Paula, 1974; Ramos Pérez, 1982, 1984), la reorganización político-administrativa, y las Superintendencias (Gorla, 1984a). Se encuentran trabajos sobre los establecimientos específicos (Ratto, 1930; Entraigas, 1960, 1968; Ramos Pérez, 1984; Gorla, 1984a; Destéfani, 1984; Martínez de Gorla, 1986; Dumrauf, 1992; Barba Ruiz, 2000, 2009). También se destacan en un período posterior, los trabajos que enfatizan las características económicas que el establecimiento de Carmen tuvo para la región patagónica, centrándose en las actividades productivas extendiendo se a lo largo del siglo XIX (Gorla, 1983, 1984b, 1999, 2004; Martínez de Gorla, 2003). Es importante destacar en los últimos años desde otras disciplinas se profundizaron los estudios sobre los asentamientos patagónicos. El Fuerte del Carmen fue estudiado en detalle desde la etnohistoria con especial énfasis en la relación con las poblaciones indígenas locales (Enrique, 2011; Nacuzzi, 2002, 2005, 2007, 2011) y desde la noción de frontera y relaciones fronterizas (Luiz, 2006, 2007; Quijada, 2002; Ratto, 2008; Zusman, 1999, 2006); por su parte, la colonia de Floridablanca fue abordada en detalle desde la arqueología histórica (Senatore et al., 2008). En particular, el Fuerte San José está bajo estudio actualmente a partir de los primeros trabajos de arqueología histórica (Bianchi Villelli, 2010, 2013; Buscaglia, 2013; Buscaglia y Bianchi Villelli, 2013; Buscaglia et al., 2012; Bianchi et al., 2013).

12Apolant (1970); De Paula (1974); Destéfani (1984); Ramos Pérez (1982), (1984); Dumrauf (1992); con excepción de Ramos Pérez (1984).

13Ya en la década de 1980, surgen varias publicaciones de argentinos que desarrollaron sus investigaciones en España evidenciando mayor sistematización en las perspectivas analíticas así como un profundo estudio de las fuentes documentales, integrando los diversos archivos disponibles (Ramos Pérez, 1984; Gorla, 1983, 1984a y b, 1999, 2004; Martínez de Gorla, 1986, 2003). Esta mayor sistematización se vincula también con una perspectiva crítica sobre la planificación de los asentamientos tanto en España como en el Río de la Plata, así como del rol de quienes lo llevaron adelante. En particular se trabajaron temas como la organización de estas nuevas instituciones coloniales -las superintendencias- y su puesta en práctica, así como los aspectos demográficos y sociales de los movimientos migratorios consecuentes del plan -el traslado de colonos españoles a los establecimientos patagónicos- y el carácter productivo de los mismos con especial énfasis en la transición a las prácticas productivas de fines del siglo XIX y principios del XX (Gorla, 1983, 1984b, 1999, 2004; Martínez de Gorla, 2003).

14Para abordajes con un contexto histórico más amplio, ver Luiz (2006), Senatore (2007) y Zusman (1999).

15La creación de nuevas jurisdicciones político-administrativas se dieron a ambos lados de la Patagonia: la Gobernación de Chile y la Intendencia de Chiloé -dependiente del Virreinato del Perú- y el Virreinato del Río de la Plata -con la incorporación de Cuyo y la Banda Oriental- (Chiaramonte, 1986).

16Uno de los ejemplos más destacados de drama novelado es el trabajo del padre Entraigas (1968), «Sangre en la Península», quien relata la vida entera del Padre B. Poggio, religioso que casualmente oficiaba la misa en el momento del malón.

17Ver Lanoel et al., 1974:17; Destéfani, 1984: 192; Barba Ruiz 2000:11, 2009: 57.

18Es importante mencionar aquí que la Patagonia tuvo su proceso de incorporación al estado nación argentino entre fines del siglo XIX, con la llamada «conquista del desierto», y durante el siglo XX, con la creación de los territorios nacionales en las primeras décadas y la creación de las provincias de Chubut, y Santa Cruz en la segunda mitad del siglo.

19Es importante mencionar que la obra de Falkner fue traducida en varios idiomas al momento de su publicación para luego ser publicada en la Argentina por De Angelis (1969) en 1836. Esta publicación produjo una adopción generalizada del libro como causa única de la creación del plan español, pasando a formar parte del archivo estatal (Sabor, 1995). Fernández Bravo (2004) por su parte, analizó el impacto del libro de Falkner en la apropiación de este texto, no ya por una potencia extranjera -el caso del siglo XVIII- sino por el emergente Estado Nacional Argentino en la primera mitad del siglo XIX como parte de la política de colonialismo interno.

20El proceso migratorio de las colonias galesas a Chubut ocurrió a mediados del siglo XIX.

Bibliografía

Apolant, J. 1970. Operativo Patagonia. Historia de la mayor aportación demográfica masiva a la Banda Oriental. Montevideo: Imprenta Letras S.A. [ Links ]

Bandieri, S. 2005. Historia de la Patagonia. Buenos Aires: Sudamericana. [ Links ]

Barba Ruiz, L. 2009. Quiénes colonizaron la Patagonia en el siglo XVIII. 2° edición. Trelew: Chubut. [ Links ]

Barba Ruiz, L. 2000. Acontecimientos históricos de Península Valdes. Comisión Pro-Monumentos a las gestas y primeras colonizaciones españolas del Chubut. S.L., Rawson. [ Links ]

Bhabha, H. 2010. «Introducción: narrar la nación; Diseminación», en Nación y narración. Entre la ilusión de una identidad y las diferencias culturales. Buenos Aires: Siglo XXI. [ Links ]

Bianchi Villelli, M. 2013. «Historia y colonialismo: la Patagonia "hiperreal" de fines siglo XVIII», Cuadernos de trabajo CLACSO 16: 5-18. Consejo latinoamericano de ciencias Sociales, Buenos Aires. Website: http://www.clacso.org.ar/area_academica/2b5.php?idioma. [ Links ]

Bianchi Villelli, M. 2010. «Formas de narrar la historia: el estudio del poblamiento colonial de la costa patagónica (siglo XVIII)». Actas de las IV Jornadas historia Patagonia. Universidad Nacional de la Pampa, Publicación Digital. [ Links ]

Bianchi Villelli, M. 2009. Cambio social y prácticas cotidianas en el orden colonial. Arqueología Histórica en Floridablanca (San Julián, Siglo XVIII). Tesis Doctoral (FFyl-UBA). Bar. British archaeological reports international Series. South american archeological Series, Oxford. [ Links ]

Bianchi Villelli, M., S. Buscaglia y B. Sancci. 2013. «Una genealogía de los planos históricos de los asentamientos coloniales de Fuerte San José, Península Valdés (Siglo XVIII)». Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, III (1): 1-14. [ Links ]

Boccara, G. 1999. «Etnogénesis Mapuche: resistencia y restructuración entre los indígenas del centro-sur de chile (siglos XVI-XVIII)». The Hispanic American Historical Review. 79(3): 425-461. [ Links ]

Buscaglia, S. 2013. «Diálogo entre la arqueología histórica y los estudios poscoloniales». Pasado-Porvenir 7(7). En prensa. [ Links ]

Buscaglia, S. 2012 [2009]. Relaciones de poder, dinámica interétnica desde una perspectiva arqueológica. Bahía de San Julián, Provincia de Santa Cruz (fines del siglo XVIII). Alemania, editorial Académica Española. [ Links ]

Buscaglia, S. Y M. Bianchi Villelli. 2013. «Arqueología histórica en Fuerte San José. Perspectivas arqueológicas y discusión crítica de fuentes», en A. Zangrando, R.Barberena, A. Gil, G. Neme, M. Giardina, L. Luna, C. Otaola, S. Paulides, L. Salgán y A. Tivoli (comp.). Actas de las VIII Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Tendencias teóricometodológicas y casos de estudio en la arqueología de la Patagonia. 147-156. Mendoza: Museo de Historia Natural de San Rafael. [ Links ]

Buscaglia, S., M. Bianchi Villelli, L. Starópoli, C. Bosoni, S. Carelli y J. Alberti. 2012. «Arqueología histórica en Península Valdés. Primeros abordajes históricos y arqueológicos al Fuerte San José (1779-1810)». Revista Latinoamericana de Arqueología Histórica VI: 47-79. [ Links ]

Butler, J. 2002. Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del «sexo». Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

Casanueva, M. L. 2011. «Colonos maragatos en la frontera austral del Virreinato del río de la Plata (cuevas en nuestra Señora del carmen de Patagones)». Revista Tierras de León 128-129: 123-153. [ Links ]

Chartier, Roger. 1998. «La historia. Entre representación y construcción». Prismas. Anuario de historia intelectual, no. 2. Universidad nacional de Quilmes. http://www.Argiropolis.com.ar/documentos/investigacion/publicaciones/prismas/2/Chartier.html. [ Links ]

Chakrabarty, D. 2008. Al margen de Europa. Buenos Aires: Tusquets. [ Links ]

Chiaramonte, J. C. 1986. «La etapa ilustrada. 1750-1806», en Carlos Sempat Assadourian, G. Beato y José Carlos Chiaramonte (eds.). Argentina: de la Conquista a la Independencia. (280-364). Buenos Aires: Hyspamerica. [ Links ]

De angelis, P. 1969. Colección Pedro De Angelis. Tomos III, IV, VIII- Vol. B. Buenos Aires: editorial Plus Ultra. [ Links ]

De Paula, Alberto. 1985. «Planeamiento territorial y fortificaciones portuarias en Patagonia y Malvinas durante el dominio español». En Puertos y fortificaciones en América y Filipinas. 299-348. Madrid: Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. [ Links ]

De Paula, A. 1974. «Fortificaciones en el litoral marítimo patagónico durante el dominio español». II Congreso de Historia Argentina y Regional. (227-241). Tomo II. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia. [ Links ]

Delrío, W. 2005. Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia, 1872-1943. Bernal: Universidad nacional de Quilmes. [ Links ]

Destéfani, L. 1984. «La colonización patagónica», en Historia marítima Argentina. Tomo IV. 179-217. Buenos Aires: IPN editores. [ Links ]

Devoto, F. Y N. Pagano. 2009. Historia de la historiografía Argentina. Buenos Aires: Sudamericana. [ Links ]

Dumrauf, C. 1992. Historia de Chubut. Buenos Aires: ed. Plus Ultra. [ Links ]

Dussel, E. 1993. 2003. «Europa, modernidad y eurocentrismo», en Edgardo Lander (comp.). La colonialidad del saber: eurocéntrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. 41-53. Buenos Aires: CLCASO. [ Links ]

Dussel, E. 1993. "Eurocentrism and modernity (introduction to the Frankfurt lectures), en The Postmodernism Debate in latin america." Boundary 2, 20(3): 65-76. Durham (NC): Duke University Press. [ Links ]

Enrique, L. A. 2011. «Disputas de sentido en la construcción del paisaje del norte de la Patagonia a fines del siglo XVIII», Actas del X Congreso de Antropología Social. La Antropología interpelada: nuevas configuraciones políticas-culturales en América Latina, publicación digital, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA. [ Links ]

Entraigas, R. 1968. «Sangre en península de Valdés. Martirio del Padre B. Poggio». Cuadernos de Historia del Chubut. 4: 9-32, Trelew. [ Links ]

Entraigas, R. 1960. El fuerte del Río Negro. Buenos Aires: ediciones Don Bosco. [ Links ]

Falkner, T. (2008). [1774] Descripción de la Patagonia. Geografía, recursos, costumbres y lengua de sus moradores (1730-1767). Buenos Aires: Ediciones Continente. [ Links ]

Fernández Bravo, A. 2004. «Catálogo, colección y colonialismo interno: la descripción de la Patagonia de Thomas Falkner (londres 1774)». Revista de crítica literaria latinoamericana (60): 229-249. Lima-Hanove: Latinoamericana editores. [ Links ]

Foucault, M. 1992 [1970]. El orden del discurso. Tusquets editores: Barcelona. [ Links ]

Gorla, C. 1983. 2004. La explotación de las salinas patagónicas: 1778-1810. Guayaquil: Instituto de Historia Marítima. [ Links ]

Goldman, N. 1989. El discurso como objeto de la historia. Buenos Aires: Hachette. [ Links ]

Gorla, C. 1983. 1999. Los inicios de la ganadería ovina en la Patagonia. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia. [ Links ]

Gorla, C. 1983. 1984a. Los establecimientos españoles en la Patagonia. Estudio institucional. Escuela de estudios hispanoamericanos de Sevilla. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. [ Links ]

Gorla, C. 1983. 1984b. La agricultura en la Patagonia: 1779-1810. S.L., Viedma. [ Links ]

Gorla, C. 1983. Origen y evolución de la ganadería patagónica (1779- 1810). Buenos Aires: Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [ Links ]

Lander. E. 2003. «Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos», en Edgardo Lander (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLCASO. [ Links ]

Lanöel, A. Barba Ruiz, L., Zapatero, J.M. Gutiérrez Neri, Á., 1974. Recopilación histórica sobre el Fuerte San José, Comisión Promonumentos a las gestas y primeras colonizaciones españolas del Chubut. Chubut: Dirección de Turismo. [ Links ]

Lefebvre, H. 1991. The production of space. Oxford: Blackwell. [ Links ]

Lenzi, J. H. 1968. Descubrimientos, exploraciones y colonización del chubut. Cuadernos de Historia del Chubut (3): 35-64. Trelew. [ Links ]

López, S. 2003. Representaciones de la Patagonia: colonos, científicos y políticos. 1870-1914. Colección Universitaria. La Plata: ediciones al Margen. [ Links ]

Luiz, M.T. 2006. Relaciones fronterizas en Patagonia. La convivencia hispano-indígena afines del período colonial. Asociación Hanis. Ushuai:, Universidad nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. [ Links ]

Lynch, J. 1991. La España del siglo XVIII. Barcelona: Crítica. [ Links ]

Mandrini, R. 1992. «Indios y fronteras en el área pampeana (Siglos XVI y XIX). Balance y perspectivas». Anuario IEHS, 7: 59-72. [ Links ]

Martínez de Gorla, D. 2003. La Patagonia unívoca y la Terra Australis en la geopolítica de los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. Departamento de investigaciones Geográficas; instituto Multidisciplinario de historia y ciencias humanas. Buenos Aires: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. [ Links ]

Martínez de Gorla, D. 1986. «El primer asentamiento de colonos en el río negro, en Patagonia». Temas Americanistas. XIX(100):15-20. [ Links ]

Mignolo, W. 2003. «La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad», en Edgardo Lander (comp.). La colonialidad del saber: eurocéntrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. 55-86. Buenos Aires: CLACSO. [ Links ]

Moutoukias, Z. 1999. «comercio y Producción». Nueva historia de la nación Argentina. Tomo III: Período español (1600-1810). Academia Nacional de Historia. Buenos Aires: Planeta. [ Links ]

Nacuzzi, L. 2011. «Los desertores de la expedición española a la costa patagónica de fines del siglo XVIII y la circulación de personas en los espacios de frontera». Nuevo Mundo. Mundos Nuevos. Puesto en línea el 30 mayo 2011. Website: http://nuevomundo.revues.Org/61394. Consultado: 18 mayo 2012. [ Links ]

Nacuzzi, L. 2007. «Los grupos nómades de la Patagonia y el chaco en el siglo XVIII: identidades, espacios, movimientos y recursos económicos ante la situación de contacto. Una reflexión comparativa». Chungara, Revista de Antropología Chilena. 39(2): 221-234. [ Links ]

Nacuzzi, L. [1998] 2005. Identidades impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia. 2° edición. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología. [ Links ]

Nacuzzi, L. 2002. «Francisco de Viedma, un "cacique blanco" en tierra de indios. Funcionarios, diplomáticos, guerreros», en Lidia Nacuzzi (comp.). Miradas hacia el otro en las fronteras de Pampa y Patagonia (siglos XVIII y XIX). 25-64. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología. [ Links ]

Pinto Rodriguez, J. 1996. «Integración y desintegración de un espacio fronterizo. La araucanía y Pampas (1550-1900)». En J. Pinto Rodriguez (ed.) Araucanía y Pampas. Un mundo fronterizo en América del Sur. 11-46. Temuco: ediciones Universidad de la Frontera. [ Links ]

Quijada, M. 2002. «Repensando la frontera sur argentina: concepto, contenido, continuidades y discontinuidades de una realidad espacial y étnica (siglos XVIII y XIX)». Revista de Indias lXII (224):103-142. [ Links ]

Ramos Pérez, D. 1984. El sistema de creación de establecimientos en la época de Carlos III y su carácter anti-tradicional; el caso de la costa patagónica. Estructuras, gobierno y agentes de la administración en la América española (siglos XVI, XVII y XVIII). 503-529. Valladolid, S.E. [ Links ]

Ramos Pérez, D. 1982. «El período fundacional de carmen de río negro y los pobladores castellanos. Vida, muerte, hambre y enfermedades». VI Congreso Internacional de Historia de América. Tomo III. 141-186. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia. [ Links ]

Ratto, H. 2008. «Allá lejos y hace tiempo. El fuerte de carmen de Patagones en la primera mitad del siglo XIX». Quinto Sol (12):45-72. [ Links ]

Ratto, H. 1930. Actividades marítimas en la Patagonia durante los siglos XVII y XVIII. Buenos Aires: GMO Kraft Ltda. [ Links ]

Sabor, J. 1995. Pedro de Angelis y los orígenes de la bibliografía Argentina. Buenos Aires: Solar. [ Links ]

Said, E. 2004. Orientalismo. Barcelona: Sudamericana. [ Links ]

Segato, R. 2007. «En busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial». En La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad. 71-98. Buenos Aires: Prometeo Libros. [ Links ]

Senatore, M. X. 2007. Arqueología e Historia en la Colonia española de Floridablanca (Patagonia, siglo XVIII). Serie Proyecto Floridablanca. Buenos Aires: editorial Teseo. [ Links ]

Senatore, M. X., M. Marschoff, M. Bianchi Villelli, S. Buscaglia, V. Nuviala, C. Bosoni, y L. Staropoli. 2008. «Una arqueología de las prácticas cotidianas en la colonia española de Floridablanca (Patagonia, Siglo XVIII)», en Luis Alberto Borreri y Nora Franco (eds.). Arqueología del extremo sur de Sudamérica. 81-117. Buenos Aires: Dunken. [ Links ]

Soja, E. 1989. Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. Londres y Nueva York: Verso. [ Links ]

Rodríguez Pinto, J. 1996. «Integración y desintegración de un espacio fronterizo. La araucanía y Pampas (1550-1900)», en R. Pinto (ed.) Araucanía y pampas. Un mundo fronterizo en América del Sur. 11-46. Temuco: ediciones Universidad de la Frontera. [ Links ]

Urbina Burgos, R. 1990. Las misiones franciscanas de Chiloé a fines del siglo XVIII: 1771-1800, Serie Monografías históricas, instituto de historia. Valparaíso: Lártole editorial, Universidad Católica de Valparaíso. [ Links ]

Urbina Carrasco, M. X. 2009. La frontera de arriba en Chile colonial. Interacción hispano-indígena en el territorio entre Valdivia y Chiloé e imaginario de sus bordes geográficos, 1600-1800. Valparaíso y Santiago, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. [ Links ]

White, H. 1998. Metahistoria. 9-51. Buenos Aires: Fondo de cultura económica. [ Links ]

White, H. 1992. El contenido de la forma. Narrativa discurso y representación histórica. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

Wilde, F. 2003. «Orden y ambigüedad en la formación territorial de río de la Plata a fines del siglo XVIII». Horizontes Antropológicos 9 (19): 105-135. [ Links ]

Zavala Cepeda, J. M. 2008. Los mapuches del siglo XVIII. Dinámica interétnica y estrategias de resistencia. Temuco: Universidad Católica de Temuco. [ Links ]

Zusman, P. 2006. «El estado de los establecimientos de la costa patagónica según el informe del marino Francisco de Viedma (1782)». Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 634. [http://www.ub.es/geocrit/b3w-634.htm] [ Links ].

Zusman, P. 1999. «¿Terra australis-res nullius? el avance de la frontera colonial hispánica en la Patagonia». Scripta Nova. no 45 (34). Universidad de Barcelona, Barcelona. <http://www.ub.es/geocrit/sn-45-34.htm. [ Links ]>