Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Revista EAN

versión On-line ISSN 0120-8160

Rev. esc.adm.neg n.68 Bogotá ene./jun. 2010

Política clúster del País Vasco: lecciones aprendidas y retos

Clúster policy in the vasco country: learning experiences and challenges

*Profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Deusto-Este. Directora de la Cátedra de Clusters, Innovación y Desarrollo Regional en Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad. Su área de investigación son los Clusters y el Desarrollo Regional e Innovación.

Doctora en CCEE y Empresariales por la ESTE, es Profesora Titular del Departamento de Economía de dicha institución. Su investigación se ha centrado en el área de Clusters y redes y en el análisis de políticas industriales, más específicamente las orientadas a la dinamización de clústeres. Tiene un amplio número de publicaciones nacionales e internacionales, entre las que se pueden destacar por su actualidad la publicación realizada junto con James Wilson y Cristina Iturrioz de un libro internacional titulado "Networks, Governance and Economic Development: Bridging Disciplinary Frontiers"(Edward Elgar Publishing Limited). Ha organizado encuentros internacionales en el área de clusters y participado como miembro del comité científico en varios congresos y revistas de prestigio internacional. Tiene asimismo multitud de comunicaciones en diferentes congresos.

Fecha de recepción: 7 de abril de 2010 Fecha de aprobación: 29 de abril de 2010

Resumen

Este artículo, manifiesta la experiencia en política clúster del País Vasco, desde sus orígenes y s u evolución. El texto, además de ofrecer definiciones concretas sobre clústers, asociaciones clúster y política clúster, también describe la manera en que se gestó la iniciativa de conformar asociaciones clúster como respuesta a una situación de crisis, los resultados del proceso de integración de diversos sectores económicos (privados y públicos) de dicha región, y los retos que su accionar plantea, a fin de garantizar la expansión de los mismos, no sólo en cuanto a sus límites geográficos, sino también en relación con el tipo de actividades y agentes que conforman las asociaciones. El documento, expresa como tesis principal, que el objetivo de implementar y gestionar la política clúster, consiste en aumentar la competitividad, en este caso particular, de la economía vasca, a partir de la cooperación entre las empresas asociadas y los sectores que las representan, razón por la cual todas las asociaciones clúster, orientan su trabajo, en principio, a partir de tres áreas: la tecnología, la calidad y la internacionalización.

Palabras claves: Clúster, Asociaciones clúster, Asociaciones preclúster, política clúster Clusterización.

Abstract

This paper presents the experiences taken from the cluster policy in the Vasco country, showing its beginnings and evolution. It also defines the terms clusters, cluster associations and cluster policy, describing the origins of cluster associations as a response to a crisis term, the results of the process of integration o different economic sectors in each region, and the challenges taken in each action, aiming at guaranteeing their expansion, not only according with geographical limits, but also in relation with type of activity and agents involved in such associations. The main thesis of this paper states that its main objective is to implement and manage the cluster policy, raising competitiveness, in this particular case, in the Vasco economy, starting by the cooperation between associated companies and the sectors they belong to, a reason why all clusters associations aims at developing three main areas: technology, quality and internationalization.

Key Words: Clúster, Clúster Association, Pre Clúster Association, Clúster Policy, Clustering.

Résumé

Cet article retrace l'expérience des regroupements en pôle entrepreneurial du pays basque, de ses origines et de son évolution. En plus d'offrir des définitions concrètes sur les groupements entrepreneuriaux, les regroupements d'associations et les politiques de regroupement entrepreneuriaux, ce texte décrit également la manière dont a été mise en place l'initiative de création des regroupements d'associations en réponse à une situation de crise, aux résultats du processus d'intégration de divers secteurs économiques (publics et privés) et des défis posés par cette mise en place dans le but de garantir l'expansion des secteurs économiques non seulement en terme de limites géographiques mais également en relation avec le type d'activités et d'agents conformant ces associations.

Mots cléfs: Regroupements, Associations de regroupement, Associations de pré-regroupement, Politique de regroupement.

1. Introducción

El País Vasco1 cuenta con una dilatada experiencia en política clúster desde que a principios de los 90 el Gobierno Vasco, de la mano de Michael Porter, decidiera iniciar un estudio para analizar la situación competitiva de la economía vasca y su potencial de competitividad a largo plazo en una situación de pérdida de ventaja competitiva de la región en la economía mundial. Dicho estudio derivó en una primera identificación de clusters y en una reflexión en torno a la mejora de su competitividad, que tuvo como resultado el lanzamiento de una política de competitividad basada en clusters. Al amparo de la política clúster se han ido creando las asociaciones clúster, que además de constituir una importante herramienta de esta política, marcan la especificidad del País Vasco en relación con su riqueza institucional y constituyen un ejemplo de cómo se puede materializar la interlocución y colaboración público-privada.

En este artículo los autores presentan los resultados del proceso de aprendizaje que han vivido en los diferentes proyectos de investigación abordados sobre los clusteres y la política clúster del País Vasco durante los últimos ocho años. En el segundo apartado, se presentan los conceptos básicos en torno a los clústeres y políticas clúster. En el tercer apartado, se realiza una descripción de los orígenes de la política clúster en el País Vasco y se repasan los principales hitos acontecidos en la evolución que ha tenido desde sus orígenes hasta la actualidad. A continuación, se presentan las características que tienen las Asociaciones Clúster (AC en adelante) como instrumentos de esta política. En el quinto apartado, se presentan las conclusiones y retos identificados para la política clúster del País Vasco desde los estudios de evaluación de dicha política. Y por último, en el apartado sexto, se presentan las principales lecciones aprendidas como fruto de la trayectoria de dicha política.

2. conceptos básicos: clúster, política clúster y asociaciones clúster

El término clúster tiene distintos significados derivados de la complejidad en su aplicación práctica (delimitaciones de ámbitos geográficos, tipología de agentes integrantes, etc.) y frecuentemente se asocia a fenómenos como las redes de trabajo (network) o los sistemas sectoriales de innovación regionales. En este artículo, siguiendo a Porter (1998), se considera que: "Un clúster es un grupo de empresas interconectadas y de instituciones asociadas, ligadas por actividades e intereses comunes y complementarios, geográficamente próximas", dado que en muchas políticas clúster, incluida la vasca, se ha utilizado dicho concepto.

Las políticas clúster, son un tipo de políticas soft. Las raíces de las actuales políticas soft, orientadas a fomentar relaciones de cooperación y de carácter sistémico, están en políticas públicas anteriores como la política industrial, regional, de desarrollo o de ciencia y tecnología. De hecho, las políticas clúster son el cúmulo de dichas políticas, que aúnan elementos que se dan en los clusters, por lo que no se puede hablar de una política clúster genuina (Borrás y Tsagdis, 2008). La implantación de la política clúster está condicionada por otras políticas implantadas por diferentes niveles de gobierno en su mismo territorio. Ante esta integración e interacción de políticas no es de extrañar que en las últimas dos décadas también haya habido un cambio de tendencia que ha ido del énfasis de políticas verticales, en política industrial o regional (años 70 y 80) hacia políticas más horizontales o de red (años 90 y 2000), como son las políticas clúster o de desarrollo de redes. Los principales componentes de las políticas clúster, suelen ser, según Navarro (2003): la provisión de ciertos bienes públicos, tales como formación, infraestructuras, investigación, información y otros especialmente adaptados a los requerimientos del clúster y que el funcionamiento del mercado no provee adecuadamente; el apoyo a la cooperación y al funcionamiento en red de sus miembros; la construcción de la comunidad (marca, creación de foros, mecanismos de comunicación, concentración visible) y ayudar a cubrir las debilidades o desequilibrios que pudieran existir en algunas partes del clúster.

Hoy en día, la política clúster,entendida en sentido amplio, como instrumento de política económica, no se ha extendido sólo a Europa Occidental y Norte América, sino también a países menos desarrollados (Sölvell et al, 2003; Pitelis et al, 2006). De esta forma, la política clúster ha sido promovida por organizaciones internacionales tales como la Comisión Europea, la OCDE y UNIDO e incluso ha propiciado que las regiones interesadas en impulsar el desarrollo de los clusters se asocien, como en el caso de los Institutos de Competitividad y los clubes franceses e italianos de los distritos industriales.

La instrumentalización de las políticas clúster se ha dado, en muchos casos, mediante la creación y fomento de instituciones para la colaboración. Estas instituciones son estructuras y ayudas relativas a la formalización de relaciones de cooperación entre agentes en diferentes formas de asociaciones o redes, que en su mayoría provienen de ayuda pública y público-privada (siendo pocos los casos de iniciativas genuinamente privadas) (Sölvell et al, 2003). Estas instituciones no tienen por qué derivar de la política clúster, si no que pueden tener otros antecedentes como, por ejemplo, asociaciones sectoriales.

La definición que se suele hacer de iniciativas o asociaciones clúster (AC) es que son un tipo específico de institución para la colaboración formado por empresas, instituciones educativas y de investigación, agencias gubernamentales y otras instituciones cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las actividades relacionadas de un determinado territorio (Porter y Ketels, 2008). Según estos autores se distinguen tres áreas de actuación donde las AC juegan un papel de fomento de la competitividad: facilitando la colaboración público-privada; fortaleciendo las relaciones y los spillovers, y mediante el fomento de proyectos conjuntos. Las AC pueden ser promovidas por empresas, universidades o agencias gubernamentales (Solvell et al., 2003), pero las investigaciones muestran que su buen desarrollo y éxito depende de la implicación de todos los agentes para llevar adelante los proyectos de las asociaciones y no del grupo que las inicia.

3. Los orígenes y la evolución de la política clúster en el País Vasco

País Vasco experimentaba a finales de la década de los ochenta, en un contexto de recesión, una pérdida de las ventajas competitivas tradicionales en la economía mundial. Los sectores industriales vascos competían hasta entonces en precios y era necesario iniciar una búsqueda de ventajas competitivas sostenibles en un contexto internacional (Mercado Único Europeo). En consecuencia, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia2 y la Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, solicitaron a Monitor Company un estudio para analizar la situación competitiva del País Vasco y su potencial de competitividad a largo plazo. Esta consultora, liderada por el economista Michael Porter, elaboró un estudio en el que se identificaban en una primera fase una lista de 50 sectores capaces a priori de competir en mercados mundiales y los analizó para evaluar su potencial de competitividad internacional3.

En una segunda fase, estos sectores se agruparon en clusters y se reflexionó acerca de las posibilidades de mejorar su competitividad. El Gobierno Vasco asumió el papel dinamizador del proceso e impulsor de los clusters finalmente seleccionados. Siguiendo las recomendaciones plasmadas en el estudio de Monitor Company, en 1991, el Gobierno Vasco estableció el Programa de Competitividad en el Marco de la Política Industrial 1991-1995. En dicho programa, el Gobierno Vasco financiaba grupos de trabajo formados por empresas e instituciones correspondientes a los nueve clusters prioritarios (electrodomésticos, máquina-herramienta, acero de valor añadido, Puerto de Bilbao, aeronáutica, papel, componentes de automoción, turismo y alimentos). Estos grupos trabajaron en la definición de áreas de mejora prioritaria y propuestas de acción para cada clúster Entre 1992 y 1993, el Gobierno Vasco firmó acuerdos de colaboración formales con AFM, ACEDE y ACICAE. Fruto de este proceso dinámico de interrelación de diversos agentes, se identificaron una serie de problemas y retos comunes que tenían los diferentes clusters, dando lugar dicha reflexión a:

La creación de EZTEN (Fondo de Capital Riesgo del Gobierno Vasco) para dar respuesta al reto de desarrollar nuevos mecanismos de financiación de proyectos estratégicos.

La creación de EZTEN (Fondo de Capital Riesgo del Gobierno Vasco) para dar respuesta al reto de desarrollar nuevos mecanismos de financiación de proyectos estratégicos.

La creación de Euskalit (Fundación Vasca para la Mejora de la Calidad) para dar respuesta a la necesidad de ser capaces de competir en calidad, dado que no se podía seguir compitiendo en precio.

La creación de Euskalit (Fundación Vasca para la Mejora de la Calidad) para dar respuesta a la necesidad de ser capaces de competir en calidad, dado que no se podía seguir compitiendo en precio.

El lanzamiento del Plan Vasco de Tecnología, para dar respuesta al reto de mejora tecnológica necesaria para poder seguir estrategias de diferenciación.

El lanzamiento del Plan Vasco de Tecnología, para dar respuesta al reto de mejora tecnológica necesaria para poder seguir estrategias de diferenciación.

El lanzamiento del programa RETO (Reorientación estratégica y técnicas operativas), para generar capacidad estratégica en la empresas de la región.

El lanzamiento del programa RETO (Reorientación estratégica y técnicas operativas), para generar capacidad estratégica en la empresas de la región.

Y el lanzamiento del programa de alianzas estratégicas para abordar el reto de la internacionalización.

Y el lanzamiento del programa de alianzas estratégicas para abordar el reto de la internacionalización.

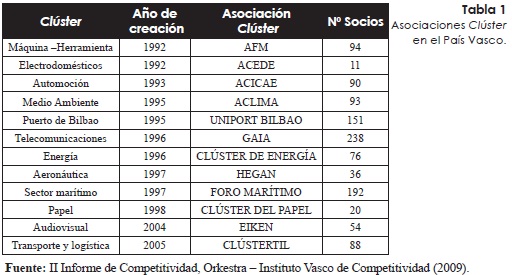

Paralelamente, los procesos de reflexión dieron lugar a la constitución de gran parte de las AC entre los años 1995 y 2000, en aquellos casos en que el grupo de agentes y empresas relevantes del clúster potencial identificado vió el potencial estratégico de trabajar con la perspectiva clúster para la mejora de competitividad y asumían un papel proactivo en la dinamización del clúster. En algunos clusters identificados por Monitor no se creó una AC, porque las empresas y los agentes relevantes del mismo no mostraron interés en ello, y sin embargo, algunos clusters no identificados por Monitor, en el que los actores principales vieron un valor en trabajar con la perspectiva clúster y asumieron dicho papel se creó una AC ligada a sus actividades4. En la tabla 1 se pueden ver las AC que existen hoy en día, con su año de creación y el número de socios que tienen.

En el año 2000, con el cambio de legislatura, el Gobierno Vasco inició un proceso de reflexión sobre la política clúster, a partir del cual se decidió continuar con dicha política. El equipo que coordina la política clúster tiene como misión la mejora de la competitividad planteando retos estratégicos en cooperación. Desde entonces, el Gobierno Vasco realiza un seguimiento de las AC considerablemente mayor que en épocas anteriores y estas están obligadas a presentar planes estratégicos a cuatro años y planes de acción anuales.

Durante el año 2009, el Gobierno Vasco dió un nuevo impulso a la política clúster, partiendo de que aún existen actividades económicas importantes a los que dirigirse para su integración en la política clúster5. Así, lanza una nueva orden por la que se regulan las ayudas a las agrupaciones de empresas que tengan la consideración de pre-clusters sectoriales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la que pueden presentarse nuevas iniciativas clúster para su dinamización. Así, desde este año hay cuatro nuevos AC, la de fundición, la de artes gráficas, la de hábitat y equipamiento de interiores y la de las biociencias.

4. características de las Asociaciones clúster

Existen doce AC prioritarias y otras cuatro pre-clúster en la CAPV. Como indicador de parte de la actividad industrial que se encuentra clusterizada se puede subrayar que las empresas asociadas a las AC prioritarias dependientes del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo suponen el 6% de las empresas y el 7% de los establecimientos de la industria vasca, aglutinando el 28% del empleo y el 32% del valor añadido de la industria vasca. Por lo tanto, se puede afirmar que en torno a un tercio de la industria vasca está asociada a alguna AC. Además, estas empresas presentan mejores indicadores de calidad, innovación, internacionalización y crecimiento que las no asociadas6, pudiendo ejercer así un efecto tractor importante para la mejora de la competitividad del resto de las empresas.

A pesar de que existen diferencias entre unas asociaciones y otras, cabe señalar que todas las AC del País Vasco tienen una estructura administrativa reducida, compuesta por un director y algunos colaboradores que trabajan con la filosofía de que los principales actores del clúster son sus socios (empresas, universidades, centros tecnológicos...).

El director se esfuerza para que la asociación clúster sea un foro de encuentro para sus miembros y dinamiza las relaciones entre los socios. Junto con el equipo administrativo, se encarga de la gestión diaria y de representar a la AC en las instancias oportunas.

La misión de la política de clúster es aumentar la competitividad de la economía vasca planteando los retos estratégicos en clave de cooperación, por lo que cada AC tiene la misión de aumentar, mediante la cooperación, la competitividad de sus empresas asociadas y de los sectores que representan, y así contribuir a mejorar la competitividad de la economía vasca en su conjunto. Para ello, prácticamente todas las AC trabajan, por lo menos, en tres áreas: tecnología, calidad e internacionalización, tratando de impulsar en todas ellas acciones en cooperación. Cada AC tiene un plan estratégico entre tres y cuatro años, en el que se concretan los objetivos específicos en cada una de estas tres áreas, y algunas de ellas, además, tienen otras de interés, como la de formación.

Además de la relación que cada asociación puede mantener con los socios de forma individual (por medio de consultas, peticiones de información, etc.), las asociaciones clúster tienen una Asamblea General, donde participan todos los socios y donde se elige la Junta Directiva, en la que también participan técnicos del Gobierno Vasco. Además, cada clúster tiene Comités Específicos (dependiendo del clúster puede haber desde dos, hasta cuatro o cinco comités) definidos por la Junta Directiva, generalmente relacionados con sus áreas de trabajo estratégicas. Estos comités están formados por representantes de los socios relacionados con el área específica. Algunas AC, más que a comités fijos de cada área, están tendiendo a la creación de comités específicos que surgen y desaparecen con un proyecto concreto. Así, en tales comités participan los representantes de los socios participantes en el proyecto concreto, ganando con ello en efectividad.

No hay un cauce formal establecido para la relación entre las distintas AC, aunque existen relaciones informales y proyectos compartidos en varias AC. Ellos mismos consideran que deberían tener mayor relación, para aprender de las experiencias de los demás y para desarrollar proyectos estratégicos conjuntos. Cabe destacar que existe una estrecha relación entre la Consejería de Industria, Innovación, Turismo y Comercio del Gobierno Vasco y cada AC, dado que los técnicos verticales y horizontales del Gobierno Vasco y SPRI asisten a todas las reuniones de cada AC, de forma que al menos hay una persona del Gobierno Vasco-SPRI7 que tiene la visión general de cada AC y la visión horizontal de cada área de trabajo. las AC trabajan, por lo menos, en tres áreas: tecnología, Este conocimiento de los principales problemas y activiactividades de cada asociación, junto con el conocimiento de los objetivos de la política industrial del Gobierno Vasco, es una fuente importante, por un lado, de generación de propuestas y sugerencias para el diseño de la política industrial, y por otro, de orientación para las AC.

Las AC se financian con fondos públicos y privados.Con las cuotas que pagan los socios, que suele tener Además de la relación que cada asociación puede mantener una parte variable en función del tamaño de la empresa, con los socios de forma individual (por medio de consultas, se financia el 40% de los gastos internos y el 50% de peticiones de información, etc.), las asociaciones clúster los externos. Esta cuota tiende a ser mayor en las AC tienen una Asamblea General, donde participan todos que tienen menos socios. El resto, es decir el 60% de los socios y donde se elige la Junta Directiva, en la que los gastos internos y el 50% de los externos, se financia mediante la política clúster del Gobierno Vasco, por medio de los convenios que firma cada AC, con una asignación máxima de 240.000€ a cada AC prioritaria y 150.000€ a cada asociación pre-clúster. Lo anterior no impide que los proyectos que se generan en las AC clúster tengan otras posibilidades de financiación, a través de programas públicos existentes en las áreas de tecnología, calidad, internacionalización... siempre que cumplan las condiciones establecidas en las políticas diseñadas en cada caso.

En Aranguren et al. (2009)8, se realiza un diagnóstico de las AC de la CAPV, en la que como su reto principal se identifica el ir profundizando en la cooperación, innovando en la forma en que esta se impulsa entre los distintos miembros del clúster y con agentes de fuera del clúster. Así mismo, se identifican subretos que pueden facilitar la consecución de este reto principal, como son la necesidad de evaluar y visualizar los resultados de la AC,gestionar la diversidad de las empresas asociadas, activar la participación de los distintos tipos de agentes e impulsar la colaboración entre diferentes AC para innovar y generar diversificación de actividades económicas relacionadas con los conocimientos, capacidades y competencias que se tienen en la región. En definitiva, para impulsar lo que Frenkel et al. (2007) denominan Related variety o diversidad relacionada.

5. Conclusiones y retos identificados desde la evaluación de la política clúster

Existe una complejidad en la evaluación de las políticas de naturaleza soft en general la evaluación de este tipo de políticas ha sido escasa hasta ahora. Estas políticas tienen una complejidad de evaluación inherente en comparación a políticas de ayuda y subsidio directos cuyos resultados tienen correlación directa con la cantidad de recursos destinados.

En este tipo de políticas, diseñadas para la creación y fomento de las relaciones, se incide en una nueva perspectiva de evaluación que se centra en el control del proceso continuo, no siendo correcto mantener la perspectiva de resultados finales. Esta perspectiva reconoce pues que la evaluación además de tener la dimensión de legitimación de la política, incluye el de la obtención de conocimiento para la mejora de la misma.

Se resumen a continuación los principales resultados obtenidos en Aragón et al. (2010), relativos a la evaluación de la política clúster en el País Vasco.

En primer lugar, en cuanto a la valoración del proceso de definición, implantación y evaluación de la política clúster en el País Vasco, se analiza en qué medida se dieron en el caso de la política clúster de la CAPV los principios generales que, según la literatura internacional sobre este tema, debería seguir un proceso de definición, implantación y monitorización de este tipo de políticas9.

A partir de este análisis se concluye que, con una inversión relativamente reducida (en torno a 2 millones de euros) la política clúster del País Vasco genera mecanismos valiosos para el diálogo y la cooperación en áreas estratégicas entre distintos agentes público-privados, y dicha política ha facilitado por un lado, una mayor adaptación de las políticas públicas a las necesidades de las empresas (con el objetivo de impulsar su competitividad) y por otra, un mayor conocimiento de las empresas de dicha política. A raíz de este análisis se identifican también una serie de retos para la política clúster de la CAPV. El primer reto consiste en la necesidad de realizar periódicamente estudios para identificar la existencia de nuevos clústeres y las posibles reformulaciones de los actuales, integrando en los análisis no sólo las actividades exportadoras, sino también las de servicios, incorporando elementos de prospectiva para aprovechar las oportunidades que se puedan presentar debido a la materialización de las grandes tendencias (envejecimiento de la población, mayor conciencia medioambiental...) y aprovechando las posibilidades de clusterización generadas por la combinación de conocimientos, competencias y habilidades de más de un clúster (colaboración inter-clúster). El segundo reto consiste en cuidar la implantación de la política clúster, asegurándose de que se van generando las bases fundamentales para avanzar hacia la cúspide de la pirámide de la política clúster (generación de capital social y relaciones de confianza) y creando espacios para que unas AC aprendan de otras a la hora de dar respuesta a problemas comunes. El último reto identificado consiste en establecer mecanismos para evaluar la eficiencia y eficacia en la implantación de la política clúster, reto al que se responde en parte en los siguientes párrafos.

En segundo lugar, en cuanto a la evaluación de la eficacia de la política clúster en la CAPV se aborda, por un lado, desde el análisis de la representatividad de los beneficiarios de dicha política, y por otro, desde el estudio del grado de la consecución de los objetivos de la política a través del análisis comparado de resultados de misma, aplicando ambos estudios en dos AC de la CAPV, la Asociación Clúster de Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA) y la Asociación Clúster del Papel (ACP).

Desde el análisis de los resultados en términos de innovación, calidad y medioambiente y de presencia internacional de las empresas socias frente a las no socias, se observa que en todos los casos, con alguna pequeña excepción, las empresas que pertenecen a la AC obtienen mejores resultados que las ajenas a la misma, sea cual sea su dimensión y su actividad. Aunque evidentemente no se puede atribuir al hecho de pertenecer a la AC esta diferencia en resultados, no cabe duda que, a falta de otros datos, los análisis desarrollados muestran el atractivo que la AC pudiera tener a priori para la mejora de competitividad de las empresas.

Este resultado, unido al obtenido del análisis de la representatividad de las AC (en el que se concluye que un porcentaje de empresas del clúster natural no pertenece a las AC, especialmente las empresas más pequeñas), plantea el reto de la incorporación de nuevos socios a las AC, especialmente empresas de menor dimensión o partes de la cadena de valor complementarias que pudieran generar nuevas oportunidades de colaboración. Si se considerase que, por las temáticas y la dimensión de otras empresas socias, no es aconsejable que las de menor dimensión ingresen de forma permanente en la asociación, habría que pensar estratégicamente en otras maneras para que las empresas pequeñas no queden fuera de esta política y se puedan generar efectos de tracción en las mismas (mediante la capilarización a través de los socios de las ventajas y las mejoras desarrolladas por estos a las empresas de menor dimensión...).

En tercer lugar, la valoración no sólo de los resultados de la política en el impulso de la cooperación entre empresas e instituciones socias, sino de los elementos que la condicionan y de su incidencia en la competitividad de los socios, aplicado a la Asociación Clúster del Papel permite concluir lo siguiente:

Por un lado, la mayoría de los socios encuestados reconoce algún tipo de impacto de la labor de la AC en sus resultados, aunque afirman que el impacto en su competitividad es bajo. En todo caso, reconocen que la AC ha tenido un impacto positivo en aspectos más cualitativos como facilitar la cooperación, crear un ambiente de confianza y compartir conocimiento y experiencias.

Por un lado, la mayoría de los socios encuestados reconoce algún tipo de impacto de la labor de la AC en sus resultados, aunque afirman que el impacto en su competitividad es bajo. En todo caso, reconocen que la AC ha tenido un impacto positivo en aspectos más cualitativos como facilitar la cooperación, crear un ambiente de confianza y compartir conocimiento y experiencias.

Por otro lado, en el análisis efectuado se identifican dos grupos de socios, con diferentes niveles de capital social y distinta percepción del impacto de la labor de la asociación en su competitividad. En este sentido, un reto importante de las AC es gestionar esta diversidad de miembros integrantes estableciendo diferentes estrategias para cada colectivo. Para el grupo de socios más reactivos, convendría seguir una estrategia de afanzamiento de los valores de capital social y para seguir alimentando la proactividad del segundo grupo de socios, la asociación debería abordar proyectos de calado más estratégico que de cobertura a las expectativas de estos socios.

Por otro lado, en el análisis efectuado se identifican dos grupos de socios, con diferentes niveles de capital social y distinta percepción del impacto de la labor de la asociación en su competitividad. En este sentido, un reto importante de las AC es gestionar esta diversidad de miembros integrantes estableciendo diferentes estrategias para cada colectivo. Para el grupo de socios más reactivos, convendría seguir una estrategia de afanzamiento de los valores de capital social y para seguir alimentando la proactividad del segundo grupo de socios, la asociación debería abordar proyectos de calado más estratégico que de cobertura a las expectativas de estos socios.

En cuarto lugar, teniendo en cuenta que los métodos tradicionales de evaluación no son los más adecuados para la evaluación de la política clúster, se presentan las bases para aplicar una aproximación de evaluación participativa a la política clúster del Gobierno Vasco10.

Las principales lecciones extraídas de la experiencia del proyecto piloto al que se aplica dicha metodología se recogen seguidamente. La primera, que el proceso de evaluación pasa a integrarse en la política y deja de ser, algo externo o ajeno a la misma. La segunda, que es clave establecer de forma clara y explícita lo que es y no es objeto de la evaluación (son objeto de evaluación el conjunto de actividades desarrolladas en el seno de la evaluación y no los integrantes individuales o la estructura técnica de la asociación, se evalúa la política clúster y no el plan estratégico de la asociación, la evaluación no se entiende como control, sino como proceso de aprendizaje y mejora y no se evalúan las acciones individuales, sino la acción colectiva). La tercera, que la perspectiva de evaluación participativa exige otro tipo de indicadores distintos a los tradicionalmente empleados en evaluación (muchas veces de carácter subjetivo, cualitativos en tanto instrumento de mejora y no de control...). Y por último, que para aplicar este tipo de perspectivas de evaluación, es fundamental que el conjunto de agentes implicados en la política estén sensibilizados e interioricen el nuevo papel que juegan los propios agentes en el proceso evaluativo.

6. Conclusiones: lecciones aprendidas

El proceso de aprendizaje vivido a lo largo de más de 8 años participando en proyectos de investigación sobre política clúster, permite extraer las siguientes lecciones sobre dichas políticas:

Lección 1: Relevancia de trabajar las políticas clúster con una perspectiva de largo plazo

El último objetivo de la política clúster es la de mejorar la competitividad a través de la cooperación para responder a retos estratégicos. Pues bien, los procesos de clusterización requieren que las empresas, administración pública y resto de agentes asuman esa filosofía de trabajo y que se vayan creando relaciones de confianza o capital social. Según Putman (1993), el capital social lo constituyen: "aquellos rasgos de la organización social, como la interconexión, las reglas y la confianza mutua, que hace más fácil la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo". Construir capital social es muy costoso en el tiempo y se puede destruir fácilmente. Si el nivel de capital social existente en el clúster es reducido no se pueden emprender proyectos muy estratégicos, sino que hay que empezar a trabajar proyectos más operativos que lleven a resultados y ayuden en la generación de capital social. En la medida en que se crea más capital social se pueden asumir proyectos cada vez más estratégicos. Es por ello, que para llegar a desarrollar proyectos estratégicos, es necesario tener cierto nivel de capital social y esto lleva tiempo. Todo ello contribuye a la mejora en el impulso de proyectos en cooperación de carácter cada vez más estratégico en la medida en la que estos requisitos se vayan cumpliendo. Por ello resulta imprescindible entender que las políticas clúster necesitan ser trabajadas con perspectiva de medio y largo plazo.

Lección 2: Cierta flexibilidad en el concepto de clúster aplicado.

Como el mismo Porter (1998) dice, no hay una receta para definir los límites de un clúster. Es muy difícil delimitar dónde empieza y acaba un clúster tanto geográficamente como en cuanto al tipo de actividades que lo conforman y los agentes y empresas que forman parte del mismo. Por ello, es importante adaptar el concepto al contexto aplicado con cierta flexibilidad tanto a los límites geográficos, como al tipo de actividades y agentes que forman parte del mismo.

En cuanto a la geografía, no todos los clusters responden a entidades territoriales concretas, ni divisiones políticas o administrativas concretas, pudiendo trascender o no a estas. Por ejemplo, la política clúster del País Vasco es regional y la dimensión geográfica que representan las AC también, pero hay clusters que tienen una concentración muy clara en otras unidades subregionales, como el caso del clúster del papel en Tolosaldea o el de la máquina herramienta en Elgoibar, mientras que hay otros clusters, como el del vino que transcienden el ámbito regional. Por lo tanto, muchas veces los límites de los clusters se establecen con criterios administrativos para facilitar el impulso de política, pero frecuentemente los límites reales de los clusters no coinciden con estos criterios.

En cuanto al tipo de agentes, la composición de un clúster está formada por distintos tipos de agentes en función de su papel en el clúster, y no se mantiene esta misma estructura en todos los clusters (empresas, centros tecnológicos, etc.). En el caso del País Vasco, hay clusters en los que además de las empresas, los centros tecnológicos y formativos tienen un papel muy importante, mientras que en otros no ocurre así. Por lo tanto, el tipo de empresas y agentes que forman el clúster es muy contextual.

En cuanto a las actividades, es habitual distinguir entre clusters basados en una cadena de valor de la producción - vertical o value chain driven cluster- y clusters basados en otros tipos de relación (empresas con algunas similitudes - competence based cluster- o empresas de un mismo sector -simple horizontal cluster-). Por lo tanto, las actividades incluidas en un clúster pueden tener naturaleza muy diversa y la delimitación de las actividades que lo forman hay que hacerlo de forma muy contextual. Por ejemplo, en el caso de la Asociación clúster del papel del País Vasco, los socios son principalmente empresas productoras de pasta y papel y fabricantes de maquinaria para papel, pero no hay empresas de artes gráficas, dado que para el desarrollo estratégico que se está planteando en el clúster las relaciones entre estos agentes tienen un papel más estratégico. En el clúster de papel de otro ámbito geográfico podría ocurrir lo contrario, que en la estrategia de desarrollo del clúster sea clave la interconexión entre las productoras de papel y de artes gráficas.

Lección 3: Los procesos de clusterización necesitan de líderes relacionales

En los procesos de clusterización intervienen diversas personas provenientes de distintas empresas y entidades y sobre las cuales no se puede ejercer una relación de poder. Por lo tanto, resulta clave escucharles, conseguir que compartan información, detectar sinergias para la competitividad y trabajar la generación de relaciones de confianza para el impulso de proyectos en cooperación. Este tipo de trabajo requiere que los directores de las asociaciones clúster tengan un perfil de líderes relacionales. Según Quim Brugué, el liderazgo relacional, "es un liderazgo ejercido por alguien que, reconozca que no lo sabe todo y que tenga capacidad para activar relaciones y espacios de encuentro. El líder relacional parece débil, ya que tiene que escuchar, ser paciente, dedicar tiempo y mostrarse predispuesto a aceptar las sugerencias de los otros; pero puede ser muy influyente. No se encuentra arriba, pero está en medio. No dice lo que se tiene que hacer, pero articula e impulsa procesos para tomar estas decisiones. No es un líder ejecutor, pero juega un papel esencial en la intermediación y la promoción"11.

Este papel es clave, por lo que resulta necesario contar con líderes relacionales para este tipo de actividades. Ligado al importante papel que desempeñan los directores de las AC en la dinamización del clúster y en su competitividad, el proyecto europeo European Cluster Excellence Initiative, tiene entre sus objetivos el de profesionalizar el perfil.

Lección 4: Las políticas clúster tienen diferentes tipos de impacto, por lo que su evaluación tiene que tener una perspectiva multidimensional.

El tipo de elementos sobre los que la política clúster tiene impacto para la mejora de la competitividad son de distinta naturaleza, tanto hard como soft, tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado de conclusiones extraidas de diferentes proyectos de evaluación. Por ejemplo, la generación de capital social, visión compartida o mejora de la eficiencia de las políticas son ejemplos de elementos soft sobre las que la política clúster puede actuar. Por ejemplo, en el caso del País Vasco, en la etapa inicial de definición de la política, los grupos de reflexión que se crearon en torno a los clusters identificados permitieron identificar una serie de problemas comunes que el País Vasco tenía en aquel momento para ser competitivo, como la necesidad de mejora de la calidad, los problemas de financiación... y eso permitió generar una visión compartida regional y tomas de decisiones estratégicas como la creación de Euskalit-Fundación Vasca para la Calidad, cuyo papel ha sido clave en las dos últimas décadas en el País Vasco y ha posicionado a nuestra región entre las primeras en indicadores de calidad . O por ejemplo, la matriz de técnicos verticales y horizontales que se ha presentado previamente, que genera un espacio real para la colaboración público privada es un mecanismo que ayuda en la mejora de eficiencia de otras políticas de competitividad.

Por eso, la evaluación de estas políticas debe incluir una perspectiva multidimensional que responda a:

La necesidad de valorar si hay que seguir o no con la política.

La necesidad de valorar si hay que seguir o no con la política.

La necesidad de valorar otros impactos que tiene la política y aprender del proceso de evaluación para mejorar la política.

La necesidad de valorar otros impactos que tiene la política y aprender del proceso de evaluación para mejorar la política.

Pie de página

1El País Vasco es una región situada al norte de España, que tiene una población de entorno a 2.100.000 habitantes, con alta especialización industrial (aproximadamente un 30% del PIB) y con alta autonomía para la definición de políticas de competitividad.2Es el órgano de gobierno del territorio histórico de Bizkaia de carácter subregional (el País Vasco lo constituyen tres territorios históricos: Bizkaia, Álava y Gipuzkoa). Además de las competencias ordinarias que ejercen las diputaciones provinciales de las restantes provincias de España, la Diputación Foral de Bizkaia ejerce competencias específicas derivadas de su naturaleza como territorio histórico del País Vasco, en virtud de su Estatuto de Autonomía y de la Ley de Territorios Históricos de 1983.

3Los criterios que se utilizaron para identificar y analizar el potencial estratégico de estos sectores se recogen en Aranguren y Navarro (2003).

4En el caso de AFM y GAIA, había una asociación sectorial en funcionamiento previamente al lanzamiento de la política de clúster, por lo que fueron estas asociaciones las que asumieron la función de trabajar con una perspectiva clúster.

5Ver la Orden de 20 de octubre de 2009 , del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regulan las ayudas a las agrupaciones de empresas que tengan la consideración de preclusters sectoriales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6Véase para información más detallada el II Informe de Competitividad de Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad.

7Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial.

8Para mayor detalle sobre los retos véase este libro.

9Para mayor detalle sobre estos principios véase Aranguren y Navarro (2003).

10Para más información sobre la evaluación participativa véase Díez (2001, 2002 y 2008), Gilliam et. al. (2002) y OCDE (2007).

11Véase Garapen (2002).

7. Bibliografía

Aragón, C., Aranguren, M. J., & Iturrioz, C. (2010). La evaluación de la política clúster de la CAPV. San Sebastián. [ Links ]

Aranguren, M. J., De la Maza, X., Parrilli, M. D., & Wilson, J. (2009). Asociaciones clúster de la CAPV: retos y desempeño. Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad. [ Links ]

Aranguren, M J., Aragón, C., Larrea, M. and Iturrioz, C. (2008). "Does Clúster Policy Really Enhance Networking and Increase Competitiveness", in M J. Aranguren, C. Iturrioz and J. R. Wilson (eds.), Networks, Governance and Economic Development: Bridging Disciplinary Frontiers, Cheltenham: Edward Elgar. [ Links ]

Aranguren, M J., Larrea, M. and Navarro, I. (2006). "The Policy Process: Clusters versus Spatial Networks in the Basque Country", in C. Pitelis, R. Sugden and J. R Wilson (eds.), Clusters and Globalisation: The Development of Urban and Regional Economies, Cheltenham: Edward Elgar. [ Links ]

Aranguren, M.J.; Navarro, I. (2003). "La política de clusteres en el País Vasco: Una Primera Valoración", Ekonomiaz, 53: 90-113. [ Links ]

Borrás, S. And Tsagdis, D. (2008) Cluster Policies in Europe - firms, institutions, and governance, Cheltenham, Edward Elgar. [ Links ]

Diez, M A. (2001). "The Evaluation of Regional Innovation and Clúster Policies: Towards a Participatory Approach", European Planning Studies, 9: 7, 907-923. [ Links ]

Diez, M A. (2002)."Evaluating Regional Policies: Reviewing the Theory and Practice", Evaluation, 8:3, 285-305. [ Links ]

Diez, M A. (2008): The evaluation of new regional policies: some methodogical proposals, paper presented at 11th International Conference EUNIP Competitiveness. Territory and Industrial Policy, San Sebastián (Spain), 2008. [ Links ]

Frenken, K., Van Oort, F., and Verburg, T. (2007), "Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth", Regional Studies, 41, 5, 685-697. [ Links ]

Garapen (2002). Redes y desarrollo local. Bilbao. [ Links ]

Gilliam. et al. (2002). The Value of Engaging Stakeholders in Planning and Implementing Evaluations. AIDS Education and Prevention, 14, Supplement A, 5-17, 2002. The Guilford Press. [ Links ]

Monitor Company (1991): "La ventaja competitiva de Euskadi. Fase I: identificación del potencial de competitividad". Ekonomiaz, n° 21, pp. 156-209. [ Links ]

Navarro, M. (2003): "Análisis y políticas de clústers: teoría y realidad", Ekonomiaz, 53. [ Links ]

Iturrioz, C., Aranguren, M. J., Aragón, C., & Larrea, M. (2005). ¿La política industrial de clúster / redes mejora realmente la competitividad empresarial? Resultados de la evaluación de dos experiencias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ekonomiaz N°60, Vol II 3er Cuatrimestre. [ Links ]

OECD (2007) Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches. OECD. [ Links ]

Orkestra. (2009). II Informe de competitividad del País Vasco: hacia el estadio competitivo de la innovación. Bilbao: Publicaciones Universidad de Deusto. [ Links ]

Pitelis, C., Sugden, R. y Wilson, J. R. (2006). Clúster and globalisation: The Development of Urban and Regional Economies, Cheltenham: Edward Elgar. [ Links ]

Porter, M. E. (1998). On Competition. Boston: Harvard Business School Press. [ Links ]

Porter, M.E. & Ketels, M., (2008) "Clusters and Industrial Districts: Common Roots, Different Perspectives", en Handbook of Industrial Districts, Becatinni, G. et al. (eds), Cheltenham, Edward Elgar. [ Links ]

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Italy. Princeton: Princeton University Press. [ Links ]

Sölvell, Ö, Lindqvist, G. y Ketels, K. (2003). The Clúster Initiative Greenbook, Stockholm: Ivory Tower. [ Links ]