Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Memoria y Sociedad

versión impresa ISSN 0122-5197

Mem. Soc. v.14 n.29 Bogotá jul./dic. 2010

Profesor de la maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos, Universidad de Pamplona. Profesor de Ciencia Política, Gimnasio Moderno.

Magister en Historia, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Correo electrónico: socipol@yahoo.com.ar

El presente artículo es resultado del trabajo de investigación "Políticos y Militares: pugnas y confrontaciones en el marco de la formación del Estado en Colombia, 1819 - 1839", adelantado para optar por el título de Magister en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual contó con el apoyo financiero otorgado por esta institución durante junio de 2008 y junio de 2009.

Fecha de recepción: 15 de junio de 2010, Fecha de evaluación: 15 de julio de 2010, Fecha de aprobación: 30 de agosto de 2010

Chaparro, Juan Carlos. "Fuero y justicia penal militar en Colombia: debates y controversias. 1821-1829". Memoria y Sociedad 14, no. 29 (2010): 71-90.

Resumen

Durante los primeros años que siguieron a la Independencia de Colombia afloró en el país un intenso, polémico y conflictivo debate respecto de la reorganización de las Fuerzas Armadas, y especialmente en lo concerniente a la reforma al fuero y a la justicia penal militar. Si bien es cierto que el origen de dicho proyecto se inscribía en el marco del proceso de organización y estructuración del nuevo orden político e institucional, su implementación también se asentaba en el marco de las relaciones de poder que tanto los partidarios como los opositores de dicha medida establecieron en ese contexto, atendiendo a los particulares intereses que cada quien defendía. Este artículo describe y analiza dicha problemática a partir de los discursos y debates que se generaron en el país entre 1821 y 1829, y que se hicieron públicos a través de la prensa y de las leyes que en esa materia fueron expedidas.

Palabras clave: Reformas, fuero militar, justicia, estatus social.

Palabras clave descriptor: Colombia, reformas constitucionales, política y administración de justicia, Análisis del discurso.

Abstract

During the years that followed the Independence of Colombia, an intense, controversial and difficult debate rose around the reorganization of the Army Forces, especially on the reform of their jurisdiction and military justice. Even though it is true that the origin of such project was part of a process of organization and structuring of a new political and institutional order, its setting-up was also grounded on power relations established by both opponents and supporters of the measure, addressing to each one's specific interests. This article describes and analyses the problem from speeches and debates - made public through the press and through laws created on the matter - generated in the country during the period 1821-1829.

Keywords: Reform, Jurisdiction, Justice, Social Status.

Keywords Plus: Colombia, Constitutional Amendments, Justice and politics, Discourse analysis.

Resumo

Durante os primeiros anos posteriores à independência da Colômbia apareceu no país um intenso e polêmico debate sobre a reorganização das Forças Armadas, especialmente no concernente à reforma ao fórum e à justiça penal militar. Mesmo que a origem tenha sido o processo de organização e estruturação da nova ordem política e institucional, sua implementação também se assentava no quadro das relações de poder que tanto os partidários como os opositores de tal medida estabeleceram nesse contexto, atendendo aos particulares interesses que cada um defendia. Este artigo descreve e analisa essa problemática a partir dos discursos e debates que foram gerados no país entre 1821 e 1829, e que foram publicados pela imprensa e através das leis que foram expedidas na época sobre o assunto.

Palavras chave: Reformas, fórum militar, justiça, status social.

Un marco de referencia para el análisis

La determinación de las jurisdicciones civil y militar en materia de administración de justicia fue uno de los temas que más ocupó la atención de los legisladores, de los gobernantes y de los mismos uniformados durante los primeros años que siguieron a la Independencia. Los trabajos de Álvaro Valencia Tovar1, lo mismo que los de Juan Alberto Rueda2, dan cuenta del carácter y la dinámica que siguió este proceso en el marco de la Independencia y durante la primera mitad del siglo XIX. En nuestro caso, el propósito de volver sobre el tema tiene como objetivo fundamental analizar el proceso de reorganización de la justicia penal militar que se implementó en Colombia durante la década de 1820, tomando como eje de análisis la naturaleza y el carácter de los argumentos que los promotores de dicha empresa esgrimieron para llevarla a cabo, así como los que blandieron aquellos que se manifestaron en su contra por considerar que la medida era contraria al espíritu militar y a la esencia de la milicia. En ese sentido, nuestro análisis plantea que la naturaleza, el carácter y la dimensión del proyecto de reforma militar, que ciertamente incluía la reforma del fuero del que gozaban los militares y la reorganización de la justicia penal militar, no puede entenderse satisfactoriamente si se deja de lado el análisis del contexto y el análisis de los particulares intereses que perseguían y deseaban alcanzar los actores que se confrontaban en virtud del mencionado proyecto.

En tanto que las dinámicas políticas y militares propias del proceso de Independencia quebrantaron, o por lo menos modificaron las estructuras de poder establecidas por la sociedad colonial, varios fueron los conflictos desatados entre aquellos sujetos y grupos de interés que en el marco de dicho proceso emergieron con mayor fuerza y relevancia buscando asegurar el establecimiento de un orden político e institucional acorde con sus particulares intereses, imaginarios, expectativas y visiones de mundo. En ese sentido, consideramos que uno de los elementos fundamentales que debe tenerse en cuenta para el análisis del proyecto y el proceso de reforma militar es que éste no se agotaba en la necesidad que tenían las élites de poner a tono a las instituciones estatales con el espíritu liberal y republicano que inspiraba el establecimiento del nuevo orden, sino que en su proceder también se expresaba un velado interés de mantener o adquirir un lugar privilegiado dentro del nuevo orden que se empezaba a estructurar y a configurar.

Aun cuando es un hecho históricamente incontrovertible que muchos hombres pertenecientes tanto a la élite civil como a la militar abrazaron con absoluta convicción el ideario político ilustrado, liberal y republicano, y que públicamente lo profesaron y promulgaron sublimando su amor por ese universo de valores relacionados con la libertad, la igualdad, la justicia, la ciudadanía y la ley, no es menos cierto que, atendiendo a los particulares intereses que se perseguían y a las coyunturas políticas que se gestaron en ese contexto, dicho ideario fue acomodado retórica y estratégicamente con el fin de obtener determinados beneficios de carácter personal o de grupo.

En efecto, en la medida en que ese conjunto de actores -entre quienes se contaban abogados, terratenientes, hacendados, comerciantes, sacerdotes, militares y profesionales de diversa índole- fueron tomando conciencia de las situaciones a las que debían enfrentarse en este nuevo escenario, se dieron a la tarea de diseñar e implementar un singular conjunto de estrategias discursivas, simbólicas, políticas, ideológicas y jurídicas mediante las cuales buscaron construir y legitimar su propio nicho de poder. Actuaron, entonces, de diversas maneras, con el interés de acceder a los cargos burocráticos que el nuevo orden estatal dispensaba y alejaron de los mismos a quienes llegaban a constituirse en sus competidores. Al tomar parte activa tanto en los procesos políticos y militares que condujeron a la Independencia como en los que siguieron a ella, estos hombres no sólo se convirtieron en lo que formalmente podría denominarse los formadores del Estado, como los ha llamado López-Alves3, sino que también buscaron consolidar su estatus como sujetos y grupos dominantes, gracias a la activa y directa participación que tuvieron en la guerra, pero también por el papel que en lo sucesivo fueron cumpliendo en la determinación del nuevo orden jurídico y político que en el marco de dicho proceso empezó a estructurarse.

En el caso de los militares es preciso anotar que gracias a la dinámica misma en la que se gestó la Independencia, éstos no sólo se configuraron como los hacedores de la guerra, sino también como los gestores del sistema político, toda vez que, como lo ha mostrado Safford, de su participación en la contienda bélica pasaron a ocupar importantes cargos burocráticos desde donde contribuyeron a crear e implementar el nuevo ordenamiento jurídico, político e institucional del naciente Estado4. Si bien es cierto que históricamente la fuerza armada había desempeñado un papel relativamente marginal en el funcionamiento institucional y administrativo de la Nueva Granada, fue en y tras el proceso de Independencia, que los cuerpos armados empezaron a tomar una mayor preponderancia en la vida social y política de la sociedad neogranadina, no sólo porque buena parte de los líderes más destacados del proceso eran militares, sino también porque dada la dinámica misma de la guerra, miles de personas fueron seducidas, en unas ocasiones, y obligadas en otras, a involucrarse directamente en las filas de los ejércitos y las milicias, dando lugar, como lo ha expresado Sosa Abella, a un singular proceso de militarización y politización de la sociedad, comoquiera que en el marco de dicho proceso una buena parte de la población acudió de manera activa al llamado que los dirigentes criollos hicieron para que se incorporaran en los nuevos cuerpos armados que se estaban conformando en las principales ciudades del virreinato, y especialmente en Santafé5.

Sobre los oficiales del Ejército y las milicias es preciso resaltar que, aun cuando había participación de hombres venidos de las capas bajas de la sociedad, la mayoría de los cargos más altos estaban reservados para aquellas personas descendientes de familias de reconocida condición social; emparentadas muchas veces con familias dedicadas a la explotación minera, al comercio o a la producción agrícola, situación que les permitía disfrutar no sólo del fuero militar otorgado por ley, sino también de los reconocimientos sociales que su holgada posición les proporcionaba frente a los demás miembros de la sociedad. Según el análisis planteado por Anthony Maingot, la transformación de esta primera estructura del Ejército, sólo tendría lugar hasta después de que la reconquista adelantada por el general Pablo Morillo obligara a los dirigentes del proceso emancipatorio a recomponer el Ejército, dando lugar a una reconfiguración militar de la cual emergió una nueva generación de guerreros constituidos al calor de las batallas, muchos de los cuales hicieron una exitosa carrera en las armas y alcanzaron en poco tiempo posiciones destacadas dentro de la estructura militar6. La dinámica de estos súbitos ascensos y los efectos sociales que ello generó en la sociedad neogranadina ha sido corroborada también por Clément Thibaud, quien con sus investigaciones no sólo ha demostrado cómo un buen número de hombres jóvenes, procedentes de las familias Caicedo, Nariño, Álvarez, Prieto y Ricaurte, se vincularon a la carrera de las armas y alcanzaron un rápido ascenso dentro de las filas7, sino también cómo dicho proceso desembocó en la gestación de determinados conflictos con los grupos de poder tradicionales que veían con cierta desconfianza el excesivo protagonismo de los uniformados8.

Posteriormente, ya en el marco de las guerras que definieron la Independencia, la importancia social, política y, por supuesto, militar del Ejército Libertador se fue expandiendo y consolidando. Las difíciles y a su vez extraordinarias condiciones en las que este cuerpo armado se fue conformando, aunadas a las travesías por las que debió pasar en aras de consolidar la gesta libertadora, las cuales tuvieron lugar en medio de una serie de precarias condiciones financieras que continuamente entorpecían los objetivos de la guerra dadas las dificultades que se generaban para garantizar el abastecimiento de las tropas o para procurar asistencia médica a los soldados heridos, no sólo contribuyeron a que el Ejército acrecentara su popularidad, sino que también condujeron a que éste se convirtiera en uno de los símbolos de unificación, identidad y comunión política y social más importantes de la naciente república, tal como lo ponían de manifiesto tanto los civiles como los propios militares en sus discursos y sus proclamas, en las cuales lo presentaban como el portador y garante de la libertad, es decir, como el Ejército Libertador; un epíteto fundamental que sirvió para avivar el sentido de pertenencia entre sus propios integrantes y entre las mismas poblaciones que lo alimentaban con hombres y recursos.

No obstante, esta consideración debe ser matizada de manera especial ya que, así como el Ejército era reconocido por su heroísmo, ello no evitaba que en torno a él se tejieran otro tipo de concepciones y sentimientos. Por una parte, factores como las adversas condiciones en las que se gestaba la guerra, las enfermedades que se adquirían en los desplazamientos y campos de batalla, la separación prolongada de las familias, las execrables formas como se reclutaba a los hombres que debían ser integrados al Ejército y la exigua remuneración que éstos recibían por sus servicios, conllevaron a que muchos rehuyeran a la incorporación y que los ya incorporados desertaran o se rebelaran contra los comandantes. De otro lado, las prácticas y acciones vandálicas y criminales que algunos de sus integrantes efectuaban, tales como el robo de ganado, el maltrato a los soldados o la malversación de los recursos y pertrechos destinados al sostenimiento de las tropas, hacían que muchas personas incubaran y expresaran su más profundo desagrado por ese tipo de conductas asumidas por los uniformados: "Los civiles -señala Bushnell- no olvidaban la tarea de liberación, como lo imaginaban a menudo los militares, pero mostraban una falta evidente de confianza respecto a la conducta del ejército, y no siempre estaban dispuestos a olvidar los abusos militares que eran agriamente censurados en el Congreso y en la prensa"9.

Ahora bien, comoquiera que en sus filas llegaron a movilizarse cerca, y quizá más, de treinta mil hombres según los cálculos de Thibaud10, el Ejército Libertador llegó a configurarse como un claro agente catalizador de los procesos políticos y sociales gestados en la naciente república, no sólo porque debido a sus acciones estaba ganando la simpatía y el apoyo de diversos sectores sociales, sino también porque dada su composición multiclasista se convirtió en uno de los medios más efectivos tanto para comunicar y vincular a gentes de todas las procedencias sociales, como para provocar y promover emociones, actitudes y prácticas en torno a los proyectos políticos que se estaban configurando en ese momento, especialmente, el de la estructuración del régimen en el cual todos los ciudadanos, incluidos los militares, debían estar vinculados como miembros de la nueva comunidad política. Como lo expresaba el propio Bolívar, "el alma de la nación se encontraba en el Ejército y no en esos caballeros que pensaban que Colombia sólo estaba cubierta de lanudos arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona"11.

Pero si la particular concepción del Ejército como la encarnación misma de la nación contribuyó a avivar una especie de comunión colectiva que involucró a una buena parte de la sociedad, dicha concepción también dio lugar a la incubación de una seria y prolongada cadena de tensas y conflictivas relaciones entre aquellos hombres que portaban las armas y buscaban obtener determinados beneficios jurídicos y económicos por su condición de militares, y aquellos que se resistían a soportar el peso del espíritu militarista y la conducta arrogante y autoritaria que, según su concepción, los uniformados habían extendido sobre la nación, autoproclamándose como los gestores de la República y erigiéndose como los prohombres de la misma. Con motivo de la erección de una serie de bustos en honor de los militares, los detractores de dichas conductas señalaban que: "Después que los colombianos han luchado 17 años por destruir los títulos y condecoraciones con que el rey de España quiso anudar á sus ideas el alma de los americanos ha resultado en este mismo teatro de la guerra una plaga de bustos cuyo origen es eternamente desconocido en los principios de la igualdad, y opuesto diametralmente á nuestras instituciones liberales"12.

En consecuencia con sus particulares intereses, imaginarios, expectativas y visiones de mundo, tanto los militares como los miembros de la élite civil neogranadina no dudaron en reclamar diversas prerrogativas e incentivos, amparándose en los supuestos reconocimientos que la República y la nación debían otorgarles tanto en virtud del basamento filosófico, ideológico, jurídico y político del nuevo orden, como en función del papel que éstos habían desempeñado en el proceso de Independencia, ya como hacedores de la guerra, o bien, como líderes en el proceso de institucionalización del nuevo régimen.

Para el caso de los abogados, legisladores y políticos que buscaban afanosamente asegurarse un lugar dentro de la nueva estructura burocrática, cabe anotar que sus reclamaciones no sólo estaban sustentadas en la defensa y promoción del saber jurídico que aseguraban tener, sino también en el hecho de que, a su propio juicio, el orden republicano que se pretendía erigir, necesariamente debía estar signado por el ejercicio que en ese sentido sólo podían efectuar especialistas en leyes, tal como en tiempos anteriores se lo habían manifestado a Antonio Villavicencio, un alto funcionario de la Corona española enviado desde Quito en 1810 para que conciliara los exaltados ánimos que enfrentaban a los criollos con el virrey, señalando que el nombramiento de algunos españoles para ocupar los principales despachos en el virreinato era una verdadera afrenta a su honor toda vez que:

Sin otros conocimientos que los principios del Derecho Romano que aprenden en las clases, sin experiencia y sin haber abierto siquiera las leyes de indias, la mayor y más valiosa región de la monarquía depende de sus decisiones. Cuando algún perspicaz individuo cuestiona esta situación, se le responde que estos jóvenes están buenos para América. Pero los abogados nacidos en las Indias, que han envejecido en su oficio, ven demoradas sus aspiraciones burocráticas y para que se reconozcan sus méritos deben depender de los favores, esfuerzos y no pocas veces, de la ruina financiera de sus familias13.

Con este tipo de argumentos, los letrados no sólo buscaban establecer una mayor separación entre los profanos y los profesionales del derecho, actividad directamente asociada con la administración estatal, sino que también buscaban configurar un recurso de poder que permitiera ordenar el conjunto de relaciones sociales al definir, aparentemente con la neutralidad que da la ley, el lugar que cada quien podía y debía ocupar en el marco del nuevo orden político e institucional. Respecto del papel que tuvieron los letrados, abogados, juristas y políticos como miembros de la élite civil neogranadina en el marco de la transición del antiguo al nuevo régimen y en la institucionalización del nuevo orden, es importante anotar que, como lo ha documentado Uribe-Urán, al ser los principales competidores por los puestos del Estado y al detentar determinados privilegios que facilitaban su acceso a los mismos, estos hombres de letras y leyes no sólo complementaron el poder ya poseído en virtud de su pertenencia a los clanes de familias tradicionalmente dominantes, sino que también lograron sobreponerse a los embates que las vicisitudes de la guerra y la política les planteó en el marco de la transición, manteniendo así su influencia, su honor y su prestigio ante los demás individuos y grupos sociales que en un contexto de agitada transformación política y social "amenazaron" con poner en riesgo su privilegiada posición14. Según su propia, particular y autorreferenciada concepción, estos hombres de letras y leyes consideraban que eran ellos los llamados a fijar los términos políticos, jurídicos e ideológicos sobre los cuales debía erigirse el nuevo orden institucional, y así lo expresaban, tanto en los debates que efectuaban en el Congreso como en los que hacían públicos a través de la prensa.

Combatiremos los principios que no creamos en armonía con las instituciones que nos rijen [...] y como tendremos que luchar con opiniones añejas, con intereses encontrados, con preocupaciones envejecidas, y sobre todo, con hombres altivos, unos por el poder, y otros por el prestijio que los ha divinizado, es probable que encontremos enemigos en la ruta, pero esperamos de la justicia de nuestros conciudadanos que no se nos ataque con insultos y sarcasmos, porque ser demasiado prohibidas estas armas, solo sirven para desnaturalizar las cuestiones15.

Pero además de sus privilegios burocráticos o económicos, los letrados, abogados y políticos contaban también con un importante capital simbólico de tipo cultural, esto es, con una especial formación académica e intelectual que se convirtió en una herramienta fundamental, y por demás efectiva, en su confrontación con los demás grupos sociales que en su momento llegaron a disputarles determinadas prerrogativas. La importancia social y política de ese capital se manifestó de manera especial en la forma como éstos buscaron apropiar, monopolizar y legitimar, de hecho y de derecho, la creación y el establecimiento de un universo de normas, conductas, prácticas, hábitos, ideas y símbolos que sirvieran como elementos integradores y reguladores del nuevo orden social, político e institucional, pero que a su vez también sirvieran para determinar el lugar y el papel que cada quien debía ocupar y jugar en el marco del nuevo orden, y como su confrontación estaba directamente planteada con los militares, éstos no perdían oportunidad para enfatizar sobre la necesidad de promover una sustancial reforma militar que permitiera proscribir, según sus expresiones, el espíritu faccioso que la soldadesca desenfrenada había extendido sobre la república. Expresiones como la siguiente dan cuenta del interés que los detractores de los uniformados tenían de abolir el Ejército, o por lo menos, reformarlo sustancialmente no sólo con el fin de disminuir los elevados gastos que implicaba su sostenimiento, sino también con el propósito de contrarrestar el protagonismo político y social que buena parte de sus miembros había alcanzado, y de esa manera poder asegurar su subordinación al poder civil.

CUANDO España nos reconozca y demos por concluida la guerra de independencia:

ENTONCES, no habrá ya ningún pretesto plausible para mantener guarniciones en provincias quietas y pacificas [sic] que estando en lo interior del país para nada necesitan soldados. También veremos entonces, con la ayuda de Dios, suprimidas las comandancias militares de algunos pueblos ruines donde solo sirven para continuar sobre los tristes lugareños y los pasageros de las violencias y ultrajes que fueron inevitables en tiempo de la revolución.

CUANDO el gobierno no pueda decir, estamos en guerra, podemos ser atacados:

ENTONCES no tendremos un numeroso ejército permanente, origen de tantos males, y tantos gastos. Algunas guarniciones en las fronteras, en las plazas fuertes, y en las costas, y una milicia nacional bien organizada, serán lo suficiente para conservar la seguridad y tranquilidad de la República.

CUANDO las habitides [sic] de la revolución, y de la guerra que ha sido su concurrencia, hayan desaparecido, y cuando nuestro pueblo tenga mas [sic] gusto en ver un campo bien cultivado y un almacén bien surtido, que una revista o una gran parada:

ENTONCES lograremos como en Inglaterra, no ver que la mitad de la gente que anda por la calle va arrastrando sables, y vestida de un modo diferente que el común de los ciudadanos16.

Aunque en la mayoría de sus discursos la élite civil expresaba su reconocimiento y admiración hacia los militares por el papel que éstos habían cumplido en las guerras de Independencia, ello no anulaba su deseo de manifestar su aversión al espíritu militarista que se había apoderado de la sociedad colombiana, especialmente desde que a mediados de la década de 1820 y durante los años subsiguientes se desataron sublevaciones, insubordinaciones y levantamientos militares en varios lugares de la república. En concordancia con estas ideas, los promotores de la reforma militar actuaron hábil y efectivamente no sólo con el propósito de hacer públicas sus desavenencias con los uniformados, sino también con el fin de despojar a los uniformados de lo que ellos consideraban privilegios de grupo, especialmente en lo relativo a los cargos administrativos que éstos venían ocupando y a los beneficios del fuero militar heredado y conservado desde tiempos de la Colonia, el cual empezó a ser restringido de manera efectiva y sistemática con la Constitución promulgada en Cúcuta en 182117 y con la vasta legislación expedida a través de códigos, ordenanzas, decretos y leyes sancionados a lo largo de la década de 182018, lo cual despertó sentidas contiendas entre unos y otros, dado que luego de esa ardua expedición legislativa, los civiles consiguieron, entre otras cosas, que el fuero sólo cobijara a los militares activos, privando de dicha prerrogativa a cientos de excombatientes.

No obstante, lo anterior no supone, en manera alguna, que civiles y militares fueran individuos y agentes sociales eminentemente antagónicos, ni mucho menos enemigos declarados. Si bien es cierto que estas confrontaciones expresaban la lucha que poco a poco se fue incubando entre unos y otros por la búsqueda y consecución de determinados privilegios, que ciertamente incluían lo burocrático, lo mismo que el reconocimiento y la preponderancia social, política e institucional, y que en el caso de los uniformados estaba signada también por la distinción, la dignificación y la conservación de lo que en sus palabras se definía como el honor militar, no es menos cierto que entre estos dos actores existían y siguieron existiendo temas fundamentales de común encuentro y entendimiento.

La implementación del proyecto de reforma militar

La reorganización de los cuerpos armados

Los primeros pasos que se dieron en procura de crear e implementar una reforma militar integral que condujera tanto a la reorganización de los cuerpos armados como a la regulación del fuero y la justicia penal militar, se expresaron con una ley emitida el 24 de enero de 182219, firmada por el vicepresidente de la República Francisco de Paula Santander y el secretario de guerra Pedro Briceño Méndez, mediante la cual se estableció una comisión militar conformada por los generales Rafael Urdaneta, Antonio Nariño, José María Vergara, y los oficiales teniente coronel de infantería Lorenzo Ley, el sargento mayor de caballería José Arjona y el capitán teniente coronel de artillería José Barrionuevo, con asistencia de los secretarios de Guerra y Hacienda, la cual debía analizar la situación de los cuerpos armados existentes en el país con el ánimo de saber su real estado e iniciar su reorganización tal como lo pedían algunos sectores políticos, empezando por el propio vicepresidente de la república quien no perdía oportunidad para advertir sobre la necesidad de reformar a los cuerpos armados en virtud de los onerosos gastos que representaba para la nación seguir manteniendo un ejército tan numeroso20.

Dentro de las facultades concedidas a la comisión se estableció que ésta trabajaría sobre los proyectos relativos al pie de fuerza y a los criterios sobre los que debían formarse los distintos cuerpos del Ejército según sus diferentes armas, sin que ello implicara que fuera la comisión la que determinara el número de hombres que debían integrarlos. Así mismo, la comisión debía analizar lo relativo a su organización, servicio, administración, equipo, subsistencia, armamento de plazas, provisión, fortificaciones, estudios militares y todo lo demás relacionado con el establecimiento de un sistema permanente en el ramo militar.

El proyecto de reorganización militar continuó, tanto por cuenta de la comisión militar, como por cuenta del alto gobierno. Pasados tres meses de creada la comisión y gracias a algunas sugerencias que ésta efectuó, el gobierno sancionó el reglamento y las obligaciones del secretario de Estado y del Despacho de Guerra a quien se encargaba, entre otras tantas cosas, de emitir todas las órdenes y correspondencias que debían dirigirse a los generales de los ejércitos de operaciones y a los comandantes generales de los departamentos y provincias, lo mismo que a otros empleados en el ramo de la guerra según las circunstancias. Igualmente, se encargó al secretario la tarea de fijar, en estricta vigilancia de la presidencia y el Congreso, lo relativo a la conservación, aumento o disminución de las tropas, régimen, administración, movimientos y subsistencia en guarnición, cuarteles y campaña; lo mismo que atender lo relacionado con los ramos de artillería e ingenieros que estaban en proceso de conformación, estableciendo las academias y escuelas de formación de ambos cuerpos; fijar los términos en los que se establecerían los estados mayores, las levas o conscripciones, los vestuarios, los hospitales militares, provisiones y utensilios, cuarteles, forraje, alojamiento, itinerarios y demás partes correspondientes a la fuerza, armamento, entrenamiento y buena asistencia del Ejército.

Adicionalmente, este despacho debía fijar lo atinente a la organización y disciplina de las milicias de la república; la provisión de todos los grados, ascensos y empleos correspondientes a los diferentes ramos de que se hallaba encargada esta Secretaría, y la remisión de sus despachos y comisiones; las licencias absolutas o temporales para oficiales; las recompensas que se debían conceder por servicios militares; la fijación del montepío militar y las pensiones de cualquiera clase que se dieren a los militares que en servicio activo hubieran quedado lisiados o mutilados; presentar al Congreso el estado de la fuerza armada y de las plazas de guerra; presentar las memorias que fueren necesarias para verificar las reforma y la organización que demandaren estos importantes ramos; presentar a la Secretaría de Hacienda el presupuesto de los gastos que demandasen el Ejército, las milicias y las plazas fuertes, y cuidar de la inversión de los fondos que se destinaren al ramo de la guerra.

Por su parte, a la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina se le asignaron tareas como expedir todas las órdenes que debían darse sobre la construcción de buques, reunión de fuerzas marítimas o sutiles, su armamento, apresto, sostenimiento, dirección, régimen de servicio y administración; fijar las instrucciones y órdenes referidas a expediciones militares marítimas o de ríos; fijar los términos en los que se debían adelantar las levas, matrículas o conscripciones de las tropas de marineros, pero siempre sujeta a las leyes que en esa materia adoptara el Congreso. Presentar a esa corporación el estado de la Marina y las memorias que fueren necesarias para formar una idea exacta de ella, que permitiera solicitar e implementar las reformas y mejoras correspondientes, así como presentar a la Secretaría de Hacienda el presupuesto de los gastos necesarios para su sostenimiento y cuidar de su efectiva inversión21.

Antes de que se declararan las tan esperadas leyes orgánicas que reglamentarán tanto al Ejército como a la Marina y a las milicias, y que verían la luz pública en 1826, el Congreso legisló una vez más sobre las tareas que debía cumplir la Secretaría de Guerra en materia de organización de los cuerpos armados, de modo que, además de lo ya establecido en los decretos que reglamentaron lo correspondiente a la organización del Ejército y la Marina sancionados en el año 1822, con la ley de 4 de abril de 1825 se implantó un conjunto considerablemente amplio de nuevas funciones tales como determinar lo concerniente al servicio, régimen, administración, conservación, aumento, disminución, movimientos y subsistencia de tropas, guarniciones, cuarteles y presidios militares, lo mismo que la provisión de todos los grados, ascensos y empleos correspondientes a los diferentes ramos de la guerra; fijar los premios y recompensas que debían concederse a los militares de acuerdo con sus servicios, determinar el montepío militar, las letras y pensiones de los inválidos en el servicio de la República22.

El 15 de abril del año siguiente el Congreso de la República, considerando que, al ser una de las atribuciones del cuerpo legislativo decretar la conscripción y organización de los ejércitos, determinar su fuerza en paz y en guerra y fijar la duración del servicio, y en virtud de la urgente necesidad de implementar las reformas que demandaba el ramo militar dadas las circunstancias por las que atravesaba el país, expidió la Ley Orgánica Militar que, estructurada en cinco capítulos, reglamentaba de manera amplia, específica y puntual lo correspondiente a la formación y división del Ejército Permanente, a su respectivo pie de fuerza, al sorteo, a la duración del servicio y al sistema de remplazos, entre otras tantas disposiciones.

Respecto de la Marina, se decidió reglamentarla por una ley que posteriormente se emitiría, mientras que en lo concerniente a las fuerzas de tierra se estipuló que se conformarían por el Ejército Permanente y la Milicia Nacional y que estarían compuestas por todos los colombianos llamados por ley a integrarlas, resaltando con especial énfasis el carácter obediente, subordinado y no deliberante que sus miembros debían tener para con el gobierno y para con las demás instituciones del poder público. En este sentido señalaba que se cometía delito de alta traición cuando sus miembros, de manera individual o colectiva intentaran

...destruir ó trastornar las bases del gobierno establecido por la ley fundamental y constitución de la República; impedir el libre ejercicio y sufrajio de las asambleas parroquiales ó electorales prevenidas por la constitución; impedir la reunión ordinaria o estraordinaria del congreso, ó para disolverlo durante las sesiones constitucionales ordinarias ó estraordinarias; coartar o violentar la libertad de los senadores ó representantes en sus deliberaciones legislativas y demás funciones que le atribuye á las cámaras la constitución23.

Igualmente, se determinó que por Ordenanza Jeneral del Ejército se fijarían los términos del servicio en paz y en guerra, los grados militares y las obligaciones de cada uno de ellos, el sistema de ascensos, el régimen de disciplina de las tropas y demás, cuya inspección quedaría a cargo de un Estado Mayor Jeneral el cual actuaría en contacto directo con el gobierno, y que a su vez contaría con el apoyo de Estados Mayores Divisionarios encargados de ejercer control en las guarniciones. Respecto del pie de fuerza se estableció que sería el Congreso el encargado de fijar su número, mientras que el Ejecutivo, atendiendo a la población de cada departamento, fijaría la cantidad de hombres que cada uno de estos debía enrolar, quedando a disposición de los intendentes y gobernadores, apoyados por el comandante jeneral, la distribución de las tropas en los respectivos cantones para atender las necesidades concretas que éstos tuvieran.

Especial consideración merece el artículo 43 de la mencionada Ley en tanto que en él se consignaba lo concerniente al número de oficiales de alta graduación que serían incorporados, dictaminando que el número de generales efectivos que se mantendría sería de veinte y el de coroneles de cincuenta, dedicando las plazas sobrantes a actividades en otros ramos. Esta medida resultaba lesiva para los intereses de los uniformados toda vez que, con méritos o no, el ascenso en el escalafón militar era una de las aspiraciones más preciadas de los uniformados, no sólo por lo que un mayor ingreso económico implicaba, sino también porque los ascensos significaban la posibilidad de acumular un importante capital simbólico dada la distinción y el reconocimiento social que con ellos se obtenían. Adicionalmente, con esta ley también se determinó que de haber vacantes en estos dos tipos de rangos, estas serían llenadas con los oficiales existentes en los cuarteles (es decir, en licencia pero no retirados de manera definitiva del servicio) y que sólo podrían ser aumentadas, previa autorización del Congreso, acorde con estrictas y puntuales consideraciones tales como las demandas en eventuales guerras, señalando, a su vez, que ningún cuerpo militar tendría fuero privilegiado24.

Para continuar con la carrera legislativa que debía reglamentar a los cuerpos armados de la República, el Congreso sancionó la Ley Orgánica de la Milicia Nacional el 30 de marzo de 1826, considerando que las razones fundamentales para implementar dicha medida se sustentaban en que era "un deber de cada colombiano estar pronto en todo tiempo a servir y defender la patria; y que nada puede facilitar tanto este deber en los casos de una invasión repentina exterior, de una conmoción interior, como una milicia nacional bien arreglada que sostenga en todos tiempos las libertades públicas"25, y como la tarea propuesta por el gobierno y el Congreso en términos de su fuerza armada buscaba reglamentar todos sus cuerpos, en mayo de ese mismo año el legislativo sancionó la Ley Orgánica de la Milicia de Marina, en la cual consideraba que su organización y reglamentación eran indispensables para tripular la Armada Nacional con la mayor prestancia y con los mínimos gravámenes que dicha medida pudiera generar para los ciudadanos y para el erario nacional26. En términos generales, esta reglamentación rigió durante el tiempo que quedaba de la Gran Colombia toda vez que, tras la disolución de ésta, el país se vio nuevamente en la obligación de reformar los cuerpos armados expidiendo nuevas leyes para cada uno de los cuerpos que conformaban la fuerza armada tal como se dispuso en las nuevas leyes orgánicas expedidas desde 183227.

La reorganización de la administración de justicia

Pero si bien es cierto que la reorganización y restructuración de los cuerpos armados efectuada a través de las mencionadas leyes orgánicas era un paso fundamental para los propósitos de los promotores de dicho proyecto, éste no se agotó allí. Argumentando la falta de instancias claramente determinadas y especializadas en el conocimiento y la sanción de las causas que interesaban a la vida, honor ó empleo de los of iciales, y especialmente en lo concerniente a la administración de justicia, en agosto de 1823 el Congreso colombiano aprobó, aunque de manera provisional, la primera de una serie de disposiciones referidas a la ordenación del asunto, mediante la cual se dio curso a la creación de una Corte Marcial la cual debía estar conformada por cinco ministros, de los cuales dos debían ser togados, es decir, abogados civiles especializados, y tres oficiales jenerales ó jefes superiores, así como un fiscal, un secretario y un relator. Los togados y el fiscal debían ser escogidos por el Ejecutivo de entre los ministros y fiscales de la Alta Corte de Justicia. Respecto de las principales funciones que la Corte Marcial debía cumplir, la Ley enfatizaba en que esta debía conocer de todas las causas de fuero militar -que por las ordenanzas generales, cédulas, órdenes y reglamentos que en la legislación del régimen monárquico correspondían al rey, o al Supremo Consejo de la Guerra-, para su conocimiento y resolución, bien fuere en apelación, confirmación, revisión o de cualquier otro modo, o bien que se elevasen por la vía reservada o por cualquier otra28.

Con respecto a la reforma del fuero y de la justicia penal militar, sus promotores planteaban que, sin el objetivo de que sus opiniones y acciones legislativas fueran vistas por los militares como un abierto propósito de degradar los bien ganados y reconocidos méritos de la fuerza armada, al término de que se fallara sobre el asunto, la ley del desafuero no podría ser recibida por los uniformados sino como una medida que se había estimado útil, apropiada y necesaria para superar los graves problemas de injusticia que se venían presentando en el marco de la realización de juicios militares adelantados con un sinnúmero de irregularidades procedimentales, legales y hasta morales dada la inexperiencia y la ignorancia que en esa materia tenían los jueces militares asignados a desarrollar tan importante misión29.

Por tratarse de una ley de carácter provisional, pero también en razón de las dificultades que representaba adelantar la reorganización de la Justicia Penal Militar, la anterior ley tuvo una vigencia de apenas un año. No obstante, desde septiembre de 1824, el Congreso inició una larga etapa legislativa sobre la materia, argumentando que dadas las dificultades que seguían observándose en la administración de justicia penal militar y en las causas y negocios propios de ese ramo, era preciso entonces impulsar una nueva reforma en procura de arreglar lo referente a los tribunales militares30. Uno de los aspectos más singulares de la nueva reglamentación expedida es que, en primer término, se decretó que el conocimiento en primera instancia de todas las causas sobre delitos militares o comunes comprendidos por la ordenanza y leyes existentes en el fuero militar estaría a cargo de un Consejo de Guerra Ordinario compuesto por siete jueces que serían el presidente, encargado de señalar la ordenanza, y seis capitanes, sustituidos, según las circunstancias, por tenientes y subtenientes. A este Consejo de Guerra Ordinario le correspondía adelantar el respectivo tratamiento de las causas y delitos cometidos por los militares de tierra y mar en grado de soldado hasta sargento, e inclusive los cometidos por los llamados aspirantes.

En cuanto al conocimiento y tratamiento en primera instancia de todas las causas sobre delitos militares o comunes en los que incurrieran los oficiales de las tropas de tierra y mar, desde la clase de subteniente hasta la de General en jefe, y que no estuvieran exceptuados por la ordenanza y leyes existentes, tales como los delitos leves, se determinó que estos correspondían a un Consejo de Oficiales Jenerales compuesto por el comandante general del departamento o por el propio jefe del Ejército, quien actuaría como su presidente, junto con seis generales más. En sintonía con lo decretado en el artículo primero se determinó que en ausencia del número indicado de generales, el Consejo debía completarse con coroneles, y por falta de estos, si fuera esa la situación, con tenientes coroneles.

Ahora, aun cuando los Consejos de Guerra Ordinarios y de Oficiales eran un recurso fundamental para agilizar la justicia penal militar, éstos no podían actuar libremente ni a su parecer. En cuanto no conocían plenamente las leyes ni dominaban la técnica jurídica, antes de ir a la instancia de los Consejos, los procesos debían ser conocidos inicialmente por la figura del asesor de guerra, quien por lo general era un abogado civil, que debía manifestar por escrito si las causas por las cuales se sindicaba al acusado eran o no suficientes para llevarlo ante el respectivo Consejo de Guerra, haciendo notar el estado de las diligencias adelantadas y observando los vicios que hasta ese momento pudieran haberse dado alrededor del caso, ilustrando a los jueces militares sobre los procedimientos que debían seguirse en determinados casos a fin de evitar injusticias.

Con este conjunto de determinaciones tomadas desde el Congreso no sólo se buscaba ejercer un mayor control sobre la forma como debía operar la justicia penal militar, sino también abonar el terreno para matizar el reclamado derecho que los militares demandaban con respecto a la misma en virtud de su fuero, argumentando que el objetivo fundamental de esta reorganización era el de corregir los vicios y las irregularidades en las que los jueces militares podían incurrir dado el desconocimiento que éstos tenían en materia jurídica y procesal 31.

De esta manera, lo que se establecía con la nueva normatividad era una especie de vigilancia sobre la forma como los uniformados, amparados en su fuero, administraban y aplicaban justicia a través de los Consejos de Guerra, para lo cual se determinó que estos siempre debían contar con la orientación profesional de los expertos letrados, dictaminando, entre otras cosas, que cuando los Consejos de Guerra Ordinarios sancionaran casos y decidieran la aplicación de penas como el suplicio, estas no se ejecutarían sino hasta cuando la Corte Superior respectiva diera su veredicto y pudiera, por extensión, declarar si la sentencia se acogía o no a la ley. Igualmente, la ley prescribía que aun cuando los Consejos de Guerra Ordinarios quedaban facultados para sancionar los delitos cometidos por los militares en los teatros de operaciones y cuyas sentencias debían ser proferidas por algún general del Ejército o por el comandante de división de la respectiva jurisdicción en donde el delito se hubiera consumado, de estos procesos y sentencias debían tener pleno conocimiento tanto la Corte de Justicia como las Cortes Superiores establecidas en los distritos del Centro, Norte y Sur32.

De manera general, el fuero y la justicia penal militar operaron, pese a todas sus irregularidades, en los términos señalados por este conjunto de leyes y decretos, y así se mantuvo por lo menos hasta finales de 1828, cuando por cuenta de las vicisitudes políticas acaecidas durante la segunda mitad de ese año, el país ingresó en un intenso proceso de reforma que también involucró a los cuerpos armados. Tras los incidentes políticos generados por la Convención de Ocaña y con ocasión de la conspiración fraguada el 25 de septiembre en su contra, el presidente Bolívar optó por adelantar un importante proceso de reorganización política y administrativa que también se manifestó en la reorganización de la justicia penal militar. En abril de 1829, el Libertador decretó la creación de un Tribunal de Justicia Militar, el cual debía comunicarle acerca de todas las sentencias que en esa materia tuvieran que aprobarse o reformarse, al tiempo que le delegaba como funciones particulares el conocer de todos los negocios propios de la administración de justicia del Ejército y la Marina.

Esta Alta Corte Militar debía estar integrada por el Ministro Secretario de Guerra, quien actuaría como su presidente, dos jueces de la Alta Corte de Justicia; seis jueces militares de la graduación de generales, coroneles activos o capitanes de navío, según la disponibilidad de militares de esta graduación; dos fiscales, el uno militar y el otro de la Alta Corte de Justicia, un secretario militar y un escribano letrado. Todos los miembros de la Corte serían nombrados por el Presidente. En cuanto a la organización de la misma, se dispuso que a su cabeza debían figurar los dos militares de más antigüedad, quienes desempeñarían los cargos de decano y subdecano, respectivamente.

Respecto de las funciones asignadas a la Sala de Gobierno estaban las de formar proyectos, códigos y reglamentos militares para dirigirlos al Consejo de Estado; proponer al gobierno resoluciones y providencias tendientes a hacer cumplir las leyes y decretos destinados a hacer más eficiente y efectiva la justicia penal militar; comunicar y consultar al gobierno sobre todas las sentencias y medidas proferidas por los Consejos de Guerra de Oficiales Jenerales contra los miembros del Ejército y Marina, siempre y cuando estas sentencias estuvieran referidas a delitos exclusivos del servicio.

Por su parte, a la Sala de Justicia se le facultaba para examinar y consultar al gobierno sobre todas las sentencias pronunciadas por los Consejos de Guerra de Oficiales Jenerales en las que se impusiera pena contra la vida o el honor de los militares comprometidos en algún delito que demandara ese tipo de sentencias, siempre y cuando estuvieran referidas a delitos comunes, lo mismo que confirmar o reformar las sentencias proferidas por los Consejos Ordinarios de Oficiales que por gozar de fallas o clara injusticia en su procedimiento y dictamen no fueran aprobadas por los comandantes generales. Así mismo, debía esta corporación conocer y determinar el grado de apelación en todas las causas civiles y criminales que por cualquier razón tuvieran que ver con el fuero de guerra, e igualmente, conocer en primera y segunda instancia las causas que por delitos comunes se promovieran contra los jueces de la Alta Corte Militar, lo mismo que por las faltas que sus miembros cometieran en el ejercicio de sus funciones33.

Por lo menos en lo que restaba de la existencia de la Gran Colombia, los términos en los que operó la justicia penal militar estuvieron ceñidos a este último decreto presidencial, y pese a que en esta ocasión el alto tribunal estuviera conformado en su mayoría por miembros del Ejército con la presencia minoritaria de jueces letrados, la polémica por los límites que debía tener el fuero castrense siguió teniendo lugar tanto a nivel del alto gobierno como en el marco de los espacios extragubernamentales, tales como la prensa desde donde los políticos, abogados y letrados objetaban la conducta que muchos uniformados tenían tanto en el ámbito del servicio, protagonizando a veces abusos de autoridad, como también en el escenario de los estrados judiciales en los que los juicios y sentencias seguían efectuándose con ciertas irregularidades ya señaladas desde años atrás. Con el tiempo y, sobre todo, con ocasión de la muerte de Bolívar y la separación de Venezuela y Quito, los abogados neogranadinos fueron ganando terreno de manera visible frente a los militares en asuntos sustanciales como la aplicación de justicia y el sometimiento, que paulatinamente los uniformados debieron aceptar, no sin mantener su postura estamental.

Aun cuando este amplio marco jurídico buscaba reglamentar la organización y funcionamiento de los cuerpos armados de la república, delimitando sus campos de acción al otorgarles tareas precisas, los pasos dados en ese sentido también tenían implícitamente la intención de crear dispositivos y mecanismos de control necesarios para circunscribir, dentro de los cánones del naciente ordenamiento jurídico y político, a la Fuerza Armada. Estos dispositivos y mecanismos de control serían aplicados no sólo en términos de la organización interna, sino también en lo concerniente al fuero militar, toda vez que éste representaba, a juicio de sus detractores, uno de los legados coloniales que debía proscribirse en tanto que dicha prerrogativa era sustancialmente contraria al espíritu del nuevo orden, comoquiera que proporcionaba a los militares, y con leves diferencias también a los oficiales de las milicias, una serie de privilegios que no podían ser aceptados por marcar una clara desigualdad entre quienes los detentaban y los demás miembros de la sociedad. Según lo contemplado en la tradición militar española, el fuero permitía, entre otras tantas cosas, que los uniformados estuvieran exentos de obligaciones tributarias, no ser encarcelados por deudas contraídas después de estar sirviendo en el Ejército, no ser objeto de despojo o expropiación de sus bienes para pago de compromisos privados, e incluso, gozar de cédula de premio, la cual les permitía seguir disfrutando vitaliciamente de los beneficios que dispensaba el fuero y hacerlos extensivos a sus familiares después del fallecimiento del titular34.

Si bien es cierto que el otorgamiento y el reconocimiento del fuero a los uniformados no cobijaba por igual a todos los miembros de las instituciones armadas, los efectos sociales e institucionales que esta prerrogativa generó con el tiempo en la sociedad española y, especialmente, en la sociedad colonial americana, fueron fundamentales en la generación de confrontaciones y en la reconfiguración de determinadas relaciones de poder, las cuales se pusieron de manifiesto en los enfrentamientos sostenidos entre las autoridades civiles y los oficiales del Ejército y las milicias en algunas de las principales ciudades y centros político-administrativos de América. De acuerdo con lo planteado por Allan Kuethe, el goce de los privilegios que otorgaba el fuero conllevó a que los militares no sólo configuraran prácticas y sentimientos de superioridad y exclusividad frente a otras instituciones e instancias de poder, sino que también hizo que éstos incubaran un escenario de confrontación con las autoridades civiles a las cuales en repetidas ocasiones desafiaban y desconocían, amparándose en sus particulares prerrogativas jurídicas e institucionales35.

Sin embargo, dichos efectos deben ser analizados de manera particular estudiando lo ocurrido en cada uno de los virreinatos, pues por lo menos para el caso de la Nueva Granada el impacto generado por esta situación no fue tan radical como sí sucedió en otras latitudes, particularmente en la Nueva España. Allí, el ascenso social, institucional y corporativo de los militares no sólo llegó a traducirse en la alteración del orden social establecido, sino también en la relativa pérdida del poder y la autoridad de los cabildos y de los gobiernos municipales, toda vez que fue con esas instancias de gobierno con las que los militares empezaron a confrontarse con mayor intensidad en virtud de las jurisdicciones que cada quien reclamaba respecto de la administración de justicia. Esto se dio especialmente después de que la Corona agenciara una importante reforma militar en América que no sólo se tradujo en un sustancial aumento de tropas y oficiales, sino también, como lo han mostrado Domínguez36 y Marchena37, en un factor definitivo para la composición social de los cuerpos armados apostados en el continente comoquiera que al cabo de pocos años un gran número de criollos pasó a conformar el grueso de la oficialidad de todo el Ejército.

Pero además de reclamar la proscripción del fuero en virtud de la incompatibilidad que este tenía con los principios y fundamentos en los que se amparaba el nuevo orden político e institucional, sus promotores argumentaban que a la par también debía impulsarse una sustancial reforma en materia de justicia penal militar toda vez que la forma como ésta venía operando, en obediencia a los procedimientos y los términos fijados en la legislación militar española, condensada en la Ordenanza Militar de 1768 y en otros decretos reales expedidos posteriormente, representaba una injusticia y un oprobio para la dignidad de los propios uniformados. Y es que las penas y castigos a los que eran sometidos los uniformados por la comisión de determinados delitos eran realmente desproporcionados si se les comparaba con las penas a las cuales eran sometidos otros individuos por la comisión de las mismas infracciones. En abierta oposición a ese tipo de reglamentos los promotores de la reforma señalaban:

Examinad sus códigos penales, y horrorisaos [sic] de ver aplicada la pena de muerte á faltas y delitos que en las demás clases de la sociedad no se castigan tan severamente. El ejército espera de vosotros la competente clasificación de delitos comunes y delitos contra el servicio y disciplina militar: que para los primeros sean las penas iguales á todos los ciudadanos, y que para los segundos se establezca la severidad correspondiente á fin de que el soldado no sea otra cosa que un ciudadano armado en defensa de la independencia y la libertad de la nación y de los derechos de sus conciudadanos38.

Pero, ¿qué era lo que tenía de particular esa legislación, y especialmente la mencionada ordenanza, cuyo contenido aún se mantenía en vigor en materia de justicia penal militar, para que fuera tan ávidamente criticada por los promotores de la reforma?

De acuerdo con la naturaleza y misión de la institución armada y en virtud de la complejidad misma que se generaba para administrar y aplicar justicia sobre los uniformados, en particular cuando estos se encontraban en campaña y cometían algún delito punible, la Corona española determinó, especialmente bajo el reinado de Carlos III, reglamentar con mayor claridad la división de las jurisdicciones para la administración y aplicación de justicia en los ámbitos de lo civil y lo militar, con el ánimo de hacer más efectivos y oportunos los juzgamientos de delitos que cometieran los militares atendiendo al principio de que quien manda es también quien debe juzgar. Con este criterio, los militares no podían ser juzgados por la justicia ordinaria, sino que quedaban facultados para efectuar dicha tarea por sí mismos, siguiendo, claro está, la reglamentación establecida en las Ordenanzas Militares vigentes y en los decretos reales expedidos por el monarca mediante los cuales se ratificó que el juzgamiento de los delitos militares cometidos por los uniformados debían efectuarlo tribunales castrenses39.

Para dar cumplimiento a estas determinaciones, la Corona había establecido la creación de los Consejos de Guerra como instancias encargadas de administrar, sancionar y aplicar justicia. Estas instancias debían conocer y juzgar una gran cantidad de faltas y delitos relativos no solamente al servicio -tales como deserciones, insubordinaciones, espionaje, entrega de una plaza o un fuerte a los enemigos, mantener correspondencia con éstos, abandonar el puesto o la misión, robar, contrabandear y comerciar material militar, renegar del servicio o demostrar cobardía en la guerra, demostrar alevosía ante los superiores, conspirar para generar sedición, inducir a riñas, consentir algún delito, y asesinar o maltratar físicamente a los miembros de la institución o a civiles sin ninguna justificación-, sino que también tenían que juzgar otro tipo de delitos que cometieran los uniformados tales como blasfemar contra las imágenes sagradas, atentar contra los ministros de Dios o robar los bienes de la Iglesia. Estas facultades se hacían extensivas para juzgar a aquellas personas que sin estar vinculadas a la institución armada, agenciaran la deserción de los soldados, ocultaran al desertor, compraran o comerciaran con los bienes del Ejército, robaran o incendiaran guarniciones militares, cometieran espionaje, insultaran a los uniformados, conjuraran contra los comandantes militares o alteraran el orden público poniendo en riesgo la seguridad interna o externa del Estado40. Respecto de las penas que se aplicaban por la comisión de estos y otros tantos delitos debe resaltarse que además del encarcelamiento y del castigo físico, la pena de muerte ejecutada mediante ahorcamiento, fusilamiento o descuartizamiento, lo mismo que la tortura y el descrédito público eran contemplados como los castigos más degradantes y ejemplares a los cuales podían y debían ser sometidos los uniformados que fueran sentenciados por alguno de esos delitos o faltas41.

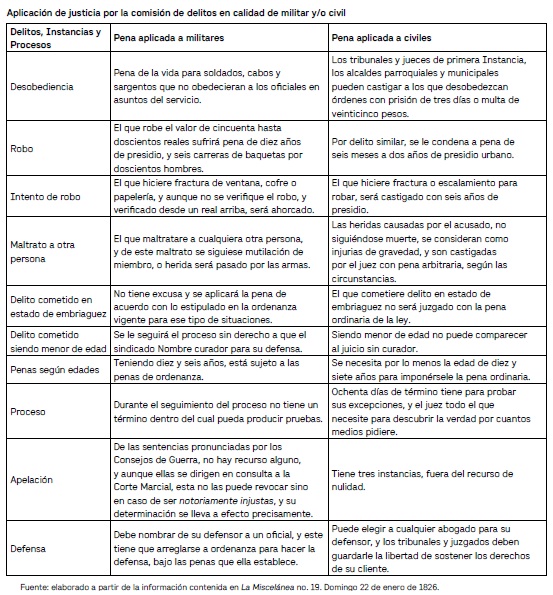

Si bien es cierto que la propuesta de reforma integral a los cuerpos armados, incluyendo lo atinente al fuero y a la justicia penal militar, parecía validarse y legitimarse en virtud de la necesidad de proscribir la rigurosidad de las penas contempladas en las ordenanzas y reglamentos militares legados por la Corona, actualizando y humanizando la administración de justicia que debía aplicarse en materia castrense, en dicho proyecto también se incubaba el interés que tenían los detractores del fuero por sustraerle a los uniformados parte de las prerrogativas que dicha figura otorgaba, especialmente, en lo concerniente a la administración de justicia. En consecuencia con este propósito, los promotores de la reforma no ahorraban esfuerzos para hacer pública su petición, argumentando, entre otras cosas, que en el marco del nuevo orden era realmente absurdo mantener un sistema de justicia tan dispar e injusto que lo único que conseguía era agravar la ya de por sí desventajosa situación que en dicha materia tenían los propios militares, como palmariamente lo evidenciaba la notoria desproporción que existía entre las penas que se aplicaban a estos en comparación con las que se aplicaban a los civiles que incurrían en la comisión de infracciones similares, tal como ellos mismos se encargaban de ilustrarlo a través de la prensa que circulaba en la capital y en otras ciudades del país (ver cuadro).

Si bien es cierto que las vicisitudes políticas y militares que se generaron en el marco del proceso de Independencia habían obligado a mantener las ordenanzas y los reglamentos que la Corona había establecido para la organización y regulación de los cuerpos armados42, los auspiciadores de la reforma parecían no estar dispuestos a cesar en su propósito de promoverla con el fin de regular, como en efecto se hizo, los términos en los que debía operar el fuero, y por extensión a éste, la justicia penal militar. No obstante, los intereses que se tocaban con la creación e implementación del proyecto, hicieron que este se gestara en medio de una serie de tensas y sostenidas disputas entre promotores y detractores de la medida.

Debates y argumentos alrededor del proyecto de reforma a la justicia y al fuero militar

El proyecto de reforma militar que se estaba implementando en los términos antes referidos suscitó una serie de polémicos y singulares debates entre aquellos que lo promovían y apoyaban y aquellos que lo controvertían. En primer término, los promotores de la reforma integral al sistema de justicia penal militar, incluido el fuero, argumentaban que éste debía replantearse de una vez por todas, ya que lo que hasta el momento se evidenciaba era que dicho sistema estaba "[...] basado en el espíritu de una monarquía absoluta y despótica, y por tanto frecuentemente se halla en contradicción con nuestras presentes instituciones, y esto da lugar a las dudas, á las interpretaciones, á la diversidad de opiniones, de donde dimanan por fuerza la arbitrariedad, la incertidumbre y la falta de sistema en la administración de justicia"43.

Para los partidarios de sostener el fuero y la justicia penal militar, su conservación y garantía eran cuestiones que no debían estar en discusión, toda vez que además de ser el justo reconocimiento que merecían los uniformados que habían participado en las guerras de Independencia, también era necesario considerar que la carrera militar era una profesión única y distinta a cualquiera otra existente en la sociedad y que, por lo tanto, la legislación para los militares debía ser especial y no como lo pretendían los políticos y legisladores empeñados en promover una reforma que lesionaba la dignidad y el honor de los uniformados. En ese mismo sentido, argumentaban que no había justificación válida para que los militares retirados tuvieran que ser privados del fuero, si en realidad ellos seguían haciendo parte del Ejército de Reserva44, y mucho menos para que los militares activos tuvieran que someterse al arbitraje de otros que no fueran los propios miembros de la institución armada, pues de otra manera lo único que quedaba por preguntarse era si

¿No sería ridículo también ver que un oficial vestido de todas sus insignias y condecoraciones con que la patria premió sus más distinguidos servicios fuese acompañado de un alcayde [sic] á la cárcel pública por mandamiento de la justicia ordinaria? Si [sic]. Seria [sic] en efecto un fenómeno de que no hay exemplar [sic], y seria [sic] entrar en innovaciones contrariando la practica [sic] constante que han sancionado todos los gobiernos respecto de la distinguida carrera de la milicia45.

Por su parte, los que apoyaban la medida argumentaban que tanto los militares como los gobernantes debían entender que el fuero militar era el producto de las vicisitudes propias de las guerras adelantadas por los regímenes monárquicos, despóticos y obscurantistas que buscaban asegurar, por medio de las armas, beneficios particulares y, por lo tanto, de la necesidad de premiar a los ejércitos que actuaban en nombre del Rey con algunas dádivas por la consecución de las empresas trazadas46. En consecuencia, la pervivencia del fuero no tenía ningún asidero en el contexto actual toda vez que la razón de ser de los ejércitos no era otra que la de buscar y garantizar los intereses colectivos de la nación de la cual ellos mismos hacían parte sin esperar a cambio beneficios especiales, de modo que indistintamente de su origen social o rango castrense, los uniformados debían tener presente que antes que militares, ellos eran paisanos, es decir, ciudadanos obligados a acogerse de manera irrestricta a las leyes de la república, así como lo hacían los demás integrantes de la comunidad política, pues "si los militares pudiesen con justicia reclamar un código particular, el mismo derecho tendrían los médicos, los abogados y todas las diferentes profesiones en que se halla dividida la sociedad; -por lo tanto-, habría tantas leyes particulares cuantas fuesen estas, y no parece necesario detenernos en combatir una legislación tan monstruosa como la que resultaría de tantas partes heterojeneas [sic]"47.

Ahora, indistintamente de la real situación en la que se encontraban los militares en términos del goce del fuero y de la justicia penal, los letrados, juristas, políticos y abogados estaban empeñados en mantener el debate sobre el asunto, esgrimiendo diversos argumentos que permitieran poner en marcha el proyecto integral de reforma. A su juicio, la vigente legislación militar, sustentada en el fuero castrense, de ninguna manera podía seguir teniendo lugar pues, contrario a lo que pensaban algunos de los militares más ortodoxos que argumentaban que éste hacía parte de sus legítimos derechos obtenidos por la tradición y por su participación en la guerra48, en el marco del nuevo sistema político todo el ordenamiento debía estar sustentando en la razón, la justicia, la igualdad y el buen juicio; principios fundamentales que, a su parecer, contribuirían a proscribir el oprobioso poder de aquellos que buscaban imponer su voluntad a través de las armas. Para los reformistas, la reorganización integral del sistema militar debía buscar la conciliación entre el espíritu republicano del nuevo orden y la disciplina y subordinación que las tropas debían tener para con las autoridades civiles, lo cual debía darse, según sus propios términos, a partir de la promulgación de un código penal del ejército adaptado a nuestras instituciones y a las luces del siglo49.

Puesto el asunto en una dimensión concreta, los letrados consideraban que la abolición del fuero, especialmente en lo atinente a la aplicación de la justicia penal militar, lo mismo que el reconocimiento que los uniformados debían tener respecto de su condición de subordinación frente a la justicia civil u ordinaria, era una cuestión que tomaba mayor fuerza si se consideraba que los jueces y magistrados civiles actuaban no sólo en virtud de su profundo, próvido e ilustrado conocimiento de las leyes y la justicia, sino también, en consecuencia con el sentimiento de conciencia y humanidad inherente a su singular profesión; principios fundamentales de los cuales los jueces militares carecían en tanto que sus nombramientos estaban dados simplemente por el prestigio de sus grados y por sus distinciones militares, lo cual daba muestra de la falta de idoneidad que dichos jueces militares tenían para ejercer tan delicada materia. Esta singular crítica empleada contra los uniformados se veía reforzada con el argumento de que, por la naturaleza de su profesión, los jueces militares estaban acostumbrados a realizar juicios arbitrarios, desconociendo las pruebas, los testimonios, los testigos, los procedimientos de rigor, y lo peor de todo, a actuar en los estrados judiciales con la fiereza con la que actuaban en sus cuarteles. A su juicio, la oprobiosa legislación existente y los escandalosos y desiguales castigos que padecían los militares cuando eran juzgados por sus superiores era

[...] otro de los atentados cometido contra la clase militar: una acción que en un ciudadano cualquiera se coloca en el número de faltas o estravio [sic] en un individuo de la milicia se convierte en crimen o delito; otra que en aquel no merece sino una pena correccional a este lo lleva al sepulcro; horrible desigualdad! Que confundiendo las ideas de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo, está calculada para oprimir y ultrajar a los que por lo honroso de su profesión deben tener, cuando no sea posible, algunas prerrogativas de más, absoluta igualdad de derecho, de seguridad y garantías50.

En concordancia con sus singulares observaciones, estos hombres de letras y leyes buscaron deslegitimar, a través de diversos mecanismos, la facultad que tenían los uniformados para administrar la justicia castrense. Según sus interpretaciones, la manera arbitraria y abusiva con la que los jueces militares actuaban en los estrados judiciales y en los fallos condenatorios que emitían, en lugar de expresar su capacidad y competencia para administrar justicia con la debida imparcialidad y sapiencia, relievaban el particular y perverso espíritu vengativo con el que los uniformados estaban acostumbrados a actuar en los campos de batalla en donde lo que guiaba su conducta era el deseo de vencer, matar y condenar sin piedad o benevolencia51.

La insistencia efectuada por los letrados y abogados contra la pervivencia del fuero castrense en el cual los uniformados fundamentaban sus privilegios y reclamaban su derecho a administrar la justicia penal militar continuó desarrollándose con una considerable intensidad en distintos escenarios públicos y privados, desatando a su vez fuertes controversias y hasta la toma de radicales posiciones por parte de aquellos militares que se resistían a perder los derechos que otorgaba el fuero. Según se denunció por aquellos días, tanto en Bogotá como en la propia Caracas, renombrados juristas como Vicente Azuero, un abogado de apellido Merizalde, y el ciudadano Antonio Leocadio Guzmán, habían sido agredidos física y verbalmente por varios militares, acusándolos de ser los principales promotores de la abolición del fuero52.

Según lo estimaban los propios militares, al término de tanta reforma y después de haber hecho tantos esfuerzos por la libertad y la independencia de la república, los justos derechos que ellos habían obtenido en virtud de su participación en la guerra estaban siendo seriamente ultrajados por obra de todos aquellos que deseaban conminar a los uniformados a un lugar de subordinación que no merecían. La evaluación que los miembros del Ejército hacían del asunto, luego de tan singular proceso, daba cuenta de su real desagrado:

[...] Los empleados del fisco, tienen su junta de Hacienda, su Tribunal Mayor de Cuentas y sus jueces privativos [...]; los causídicos tienen sus colegios de abogados [...], los paisanos tienen sus alcaldes u sus Cortes de Justicia [...] y a los militares que les ha quedado? Un fuero de retazos [...] prerrogativas ninguna, tratamiento muy malo, exenciones pero de toda clase de comodidades, sueldos pequeños y en tres plazos. Tarde, mal y nunca. Finalmente, todos los militares han perdido para que los demás conserven; y en esta república de privilegios, de costumbres, de usos todos españoles ¿es en donde se trata de deprimir a la clase militar, a la clase única que ha trabajado para que cambiemos todos?53

Ahora, más allá de las argumentadas tesis que se esgrimieron en torno al asunto, este tipo de debates no sólo revela los proyectos de sociedad y de orden institucional que unos y otros deseaban establecer, sino que también expresa la lucha de intereses que legisladores, abogados, letrados, políticos y militares tenían respecto de los recursos de poder y distinción social que cada cual buscaba obtener en el marco del nuevo orden político e institucional, para lo cual tuvieron que acudir a la implementación de diversas estrategias que hicieran posible la consecución de sus singulares objetivos. Su permanente petición respecto de la necesidad de disminuir sustancialmente al Ejército, e incluso, abolirlo y remplazarlo si acaso por una Guardia Civil, relieva el interés que estos hombres tenían de sobreponerse a cualquier otro grupo social que pudiera amenazar sus particulares intereses.

Siguiendo la idea expuesta en este sentido por Weber, bien podría decirse que en la búsqueda de su posicionamiento como grupo dominante, estos sujetos basaban también su estrategia en la denominada "ventaja del pequeño número", entendiendo por ello la posibilidad que tienen los miembros de la minoría dominante de ponerse de acuerdo frente al manejo que debe darse a determinados elementos que eventualmente puedan representar una amenaza para la pervivencia de su estatus. "La "ventaja del pequeño número" -nos dice el mencionado autor- adquiere su pleno valor por la ocultación de las propias intenciones, por las firmes resoluciones y saber de los dominadores"54.

En este caso, la ventaja que los letrados y políticos tomaron frente a los uniformados y frente a los demás grupos de interés se sustentó especialmente en el liderazgo que aquellos lograron construir respecto de los términos políticos y jurídicos sobre los cuales debía erigirse el nuevo orden institucional, determinando, a través de la ley y según sus particulares intereses, imaginarios y visiones de mundo, qué era lo permitido, qué era lo prohibido y qué era lo obligatorio. De esta manera, las prácticas y los discursos jurídicos elaborados por ese conjunto de sujetos técnicamente especializados en dicha tarea, no sólo permitían una mayor separación entre los profanos y los profesionales del derecho y la política, sino que también, al ser un recurso de racionalización de las relaciones sociales, hacían que el sistema jurídico creado por ellos mismos tendiera a aparecer como un sistema totalmente independiente de las relaciones de fuerza, de poder y de dominación que mediante él se establecían e institucionalizaban, reproduciendo, bajo una forma transfigurada (el de la supuesta autonomía, objetividad e imparcialidad de la ley), el campo de las posiciones sociales que a su juicio cada quien debía y podía ocupar en el marco del nuevo orden.

Analizado en su conjunto, este proceso no sólo permite identificar el carácter, el contenido y la dimensión de las confrontaciones que tejieron políticos y militares en el contexto referido, sino que también permite develar otros importantes aspectos políticos entre los que cabe destacar el proceso de constitución y consolidación de la élite civil colombiana, si no como clase hegemónica, por lo menos sí como clase dirigente; la constitución del nuevo orden político, social, institucional y estatal; el carácter del marco jurídico que se fue implementando para regular las relaciones de poder así establecidas, lo mismo que la configuración de los elementos legitimadores que fueron creados para sustentar el orden impuesto por las élites.

Pie de Página

1Álvaro Valencia Tovar, "Fuero militar y justicia penal militar. Una tradición histórica de la jurisprudencia colombiana", Credencial Historia 145 (2002): 108-109.2Juan Alberto Rueda Cardozo, "Reformas liberales al fuero militar en Colombia y la Nueva Granada: 1820-1857", en De milicias reales a militares contrainsurgentes. La institución militar en Colombia del siglo XVIII al XX, ed. César Torres del Río y Saúl Rodríguez Hernández (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008), 119-167.

3Fernando López-Alves, La formación del Estado y la democracia en América Latina (Buenos Aires: Norma, 2003), 25.

4Frank Safford, "Política, ideología y sociedad", en Historia de América Latina: América Latina independiente, 1820-1870, ed. Leslie Bethell (Barcelona: Editorial Crítica, 1991), 43.

5Guillermo Sosa Abella, Representación e independencia. 1810 - 1816 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2006), 208-209.

6Anthony Maingot, "Social Structure, Social Status, and Civil-Military Conflict in Urban Colombia. 1810-1881" (Ph.D. Dissertation, University of Florida, 1967), 307-310.

7Clément Thibaud, Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de la Independencia en Colombia y Venezuela (Bogotá: Planeta, 2003), 59.

8Clément Thibaud, "Los aspectos sociales de la guerra por la independencia en la Nueva Granada", en 1810. Antecedentes, desarrollo y consecuencias (Bogotá: Editorial Taurus, 2010), 188.

9David Bushnell, El régimen de Santander en la Gran Colombia (Bogotá: El Áncora Editores, 1985), 306.

10Thibaud, "Repúblicas en armas", 452.

11Vicente Lecuna, ed., Simón Bolívar: obras completas (Bogotá: Editorial Tiempo Presente, 1978).

12El Zurriago. Diciembre 16 de 1827. BNC. Fondo Quijano.

13Citado en Víctor Uribe-Urán, Vidas honorables. Abogados, familia y política en Colombia. 1750-1850 (Medellín: Fondo Editorial, Universidad EAFIT Banco de la República, 2008), 147-148.

14Uribe-Urán, "Vidas honorables", 21.

15La Miscelánea. Septiembre 18 de 1825. BNC. Fondo Quijano.

16La Miscelánea. Enero 1 de 1826. BNC. Fondo Quijano.

17Diego Uribe Vargas, Las constituciones de Colombia. Historia, crítica y textos (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1977).

18Banco de la República, Libro de actas del Congreso de Cúcuta de 1821 (Bogotá: Imprenta Banco de la República, 1971), 16. [ Links ]

19Gaceta de Colombia. Enero 24 de 1822. BNC. Fondo Quijano.

20Mensaje del vicepresidente Francisco de Paula Santander a la apertura del Primer Congreso Constitucional de la República. Gaceta de Colombia. Abril 20 de 1823. BNC. Fondo Quijano.

21Decreto del 28 de marzo de 1822 emitido por el gobierno encabezado por Francisco de Paula Santander como vicepresidente de la República y el secretario del Interior José Manuel Restrepo. Publicado en la Gaceta de Colombia no. 26. Abril 14 de 1822. BNC. Fondo Quijano.

22Ley sobre los negocios que corresponden a cada una de las cinco secretarías de Estado del supremo poder ejecutivo de la República. Publicado en la Gaceta de Colombia no. 203. Domingo, 4 de septiembre de 1825. BNC. Fondo Quijano.

23Ley Orgánica Militar. Sancionada por el Congreso de la República el 15 de abril de 1826 y publicada en el suplemento de la Gaceta de Colombia. Domingo 29 de abril de 1826. BNC. Fondo Quijano.

24Ley Orgánica Militar. Sancionada por el Congreso de la República el 15 de abril de 1826 y publicada en el suplemento de la Gaceta de Colombia. Domingo 29 de abril de 1826. BNC. Fondo Quijano.

25Suplemento Gaceta de Colombia. Mayo 21 de 1826. BNC. Fondo Quijano.

26Gaceta de Colombia. Junio 25 de 1826. BNC. Fondo Quijano.

27Gaceta de la Nueva Granada. Mayo 6 de 1832. BNC. Fondo Quijano.