Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Memoria y Sociedad

versión impresa ISSN 0122-5197

Mem. Soc. v.15 n.30 Bogotá ene./jun. 2011

* Agradezco a Marta Herrera Ángel, quien gentilmente leyó el texto y le hizo juiciosas sugerencias.

Director programa de Historia; director del grupo de investigación "Frontera, Sociedad y Cultura en el Caribe y América Latina",

Universidad de Cartagena, Colombia.

Doctor en Historia, Universidad Central de Venezuela.

Correos electónicos: josepoloacuna68@gmail.com, josepolo68@yahoo.com

Este artículo recoge los resultados del proyecto de investigación "La articulación política de las comunidades indígenas del Caribe colombo-venezolano con el estado nación.

El caso de los wayuu en la península de la Guajira, 1830-1890", financiado por la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del Banco de la República (Proyecto 2.181), y originado en el Grupo de Investigación "Frontera, Sociedad y Cultura en el Caribe y América Latina", adscrito al Programa de Historia de la Universidad de Cartagena y clasificado en la categoría A1 de Colciencias.

Fecha de recepción: 3 de diciembre de 2010, Fecha de evaluación: 14 de febrero de 2011, Fecha de aprobación: 6 de marzo de 2011

Polo Acuña, Jose. "Los indígenas de la Guajira en la independencia de las provincias caribeñas de la Nueva Granada: una aproximación". Memoria y Sociedad 15, no. 30 (2011): 21-37.

Resumen

La participación de los nativos guajiros en la independencia obedeció a factores variopintos, los cuales dependieron del tipo específico de relaciones que cada grupo indígena tuvo con la sociedad criolla, las autoridades y los sectores partidarios de la independencia o los que respaldaron el restablecimiento del orden monárquico, así como el grado de sujeción o autonomía que mantuvieron con relación al poder colonial en el contexto de su colapso y las necesidades concretas de las comunidades. Nos centramos en los grupos indígenas de la zona sur de la península de la Guajira, conocida con el nombre de Guajira Abajo, por dos razones: por un lado, porque fue en esta área donde se presentaron los mestizajás marcados entre indígenas y criollos, y por otro, porque las fuentes escasamente reflejan el accionar de los nativos ubicados en el extremo norte de la península, la Guajira Arriba.

Palabras clave autor: Guajira, indígenas, independencia, realistas, patriotas.

Palabras clave descriptor: Colombia, Caribe, historia latinoamericana, historia social, población indígena, relaciones interétnicas, soberanía.

Abstract

The involvement of the native Guajiros during the independence was the result of motley factors, determined by the specific type of relationship held by each indigenous group with the Creole society, the authorities and the sectors which favored the independence or those which supported the reinstatement of a monarchic order, as well as the degree of subjection or autonomy they maintained facing colonial rule within the context of its collapse and the existing needs of the communities. We focused on the indigenous groups of the southern peninsula of the Guajira, known also as Guajira Abajo, for two reasons: first, because this area presents the most marked mestization between Indigenous people and Creoles, and second, because the sources insufficiently depict the activities of the natives inhabiting the extreme North of the peninsula, the Guajira Arriba.

Key Words author: Guajira, indigenous people, independence, monarchists, patriots.

Key words plus: Colombia, Caribbean, Latin American history, social history, indigenous peoples, interethnic relations, sovereignty.

Resumo

A participação dos nativos guajiros na independência obedeceu a fatores variegados, os que dependeram do tipo específico das relações que cada grupo indígena tinha com a sociedade crioula, autoridades e sectores partidários da independência ou aqueles que respaldaram o restabelecimento da ordem monárquica, mesmo como o grau de sujeição ou autonomia que mantiveram no que diz respeito do poder colonial no contexto do seu colapso e as necessidades concretas das comunidades. Centramo-nos em grupos indígenas da zona sul da península da Guajira, conhecida como Guajira Abaixo, por duas razões: por um lado, porque foi nesta área onde apareceram as mestiçagens mais marcantes entre indígenas e crioulos, e pelo outro, porque as fontes mal refletem ações dos nativos localizados no extremo norte da península, chamada de Guajira Acima.

Palavras chave: Guajira, povos indígenas, independência, realistas, patriotas.

Palabras descriptivas: Colômbia, Caribbean, história latino-americana, história social, povos indígenas, relações interétnicas, soberania.

Introducción

Es reciente la preocupación de la historiografía colombiana por investigar la participación de los negros, indígenas, mulatos y zambos en los procesos de independencia, los cuales han encontrado un lugar en las historiografías regionales y locales de carácter independentista1. En el caso del Caribe colombiano la cuestión reviste interés en la medida en que estos dos grupos fueron "silenciados" durante mucho tiempo por una historiografía de corte romántico-liberal, la cual se ocupó de temas relacionados con las ciudades más importantes (Cartagena, Santa Marta, Riohacha y Valledupar), descuidando áreas rurales donde indios y negros fueron la población mayoritaria2. Por ello, en este artículo nos interesa tratar la participación de las comunidades indígenas de la península de la Guajira en el proceso de independencia de las provincias caribeñas en la Nueva Granada, saber por qué se dio, y cuáles fueron las motivaciones que movilizaron a los nativos durante la contienda militar. De igual manera, pretendemos mostrar, apoyándonos en indicios contenidos en fuentes de distinta índole, la complejidad de tal participación con el objeto de acercarnos a la trama de intereses que pudieron subyacer en la misma. Sostenemos que la participación de los nativos guajiros en la independencia obedeció a factores variopintos, los cuales dependieron del tipo específico de relaciones que cada grupo indígena tuvo con la sociedad criolla, las autoridades y los sectores partidarios de la independencia o los que respaldaron el restablecimiento del orden monárquico, así como el grado de sujeción o autonomía que mantuvieron con relación al poder colonial en el contexto de su colapso y las necesidades concretas de las comunidades. Nos centramos en los grupos indígenas de la zona sur de la península de la Guajira, conocida con el nombre de Guajira Abajo, por dos razones: una, porque fue en esta área donde se presentaron los mestizajás marcados entre indígenas y criollos, y otra, porque las fuentes reflejan muy poco el accionar de los nativos ubicados en el extremo norte de la península, la Guajira Arriba.

Nos enfocamos en las guerrillas indígenas de Miguel Gómez y del cacique Canopán u Ocanán, de pueblos nativos distintos, los cuales tenían diversos grados de control territorial sobre la península de la Guajira y "apoyaron" de distintas maneras la lucha militar entre los bandos "patriota" y "realista". A través de estas guerrillas, haremos un acercamiento al entramado de intereses que pudieron tener estas comunidades con las fuerzas combatientes.

El artículo está estructurado en dos partes. En la primera, se hace un acercamiento a las comunidades Wayuu3, de donde procedía Miguel Gómez, matizando las representaciones territoriales que ellas tenían y que nos remiten a formas diferentes de relacionarse con su entorno, las autoridades y la sociedad criolla. Así mismo, analizamos las estrategias guerrilleras de Gómez y las posibles vinculaciones que tuvo con oficiales reales que quizás fueron importantes a la hora de definir su "apoyo" a la causa "realista". En la segunda parte, abordamos la guerrilla del cacique Canopán, perteneciente a la comunidad indígena denominada "Cariachiles" o "Cariaquiles", ubicada en la zona de la península de la Guajira en las cercanías de El Molino, Villanueva y Urumita. Se buscará explicar las cercanías de este cacique con las fuerzas "patriotas" y su participación en la contienda militar, y hasta donde nos permitan las fuentes disponibles para ello, develar los motivos que tuvieron para tomar partido en la lucha.

La guerrilla Wayuu: el caso de Miguel Gómez

Después del alzamiento armado en contra de las autoridades españolas, hacendados y comerciantes de la provincia de Riohacha en 1769, los Wayuu reforzaron su autonomía como pueblo y obligaron la retirada de los destacamentos militares españoles hacia el sur de los ríos Calancala (Ranchería) y Sucuy (Limón), cuyos epicentros fueron las poblaciones de Riohacha y Sinamaica4. Este suceso marcó de manera contundente el control que los Wayuu ejercieron sobre el territorio al norte de los mencionados ríos. Éste se volvió importante por su posición estratégica, y por el dominio y conocimiento que los nativos tenían sobre él en el contexto de los cambios políticos a partir de 1808 y la lucha militar, que terminaron posteriormente con la ruptura política de las provincias granadinas con España.

De esta manera, apoyándonos en una reciente historiografía que piensa en nuevos términos el papel desempeñado por los grupos "subalternos" en los procesos de independencia en América Latina, este artículo propone algunos caminos para entender la participación de los Wayuu en tal proceso5. En consecuencia, se formulan tres elementos que a mi juicio resultan claves para comprender el fenómeno: la condición de "frontera" del territorio Wayuu, la organización político-territorial de las comunidades y el papel que desempeñaron los intermediarios étnicos como Miguel Gómez.

La frontera guajira

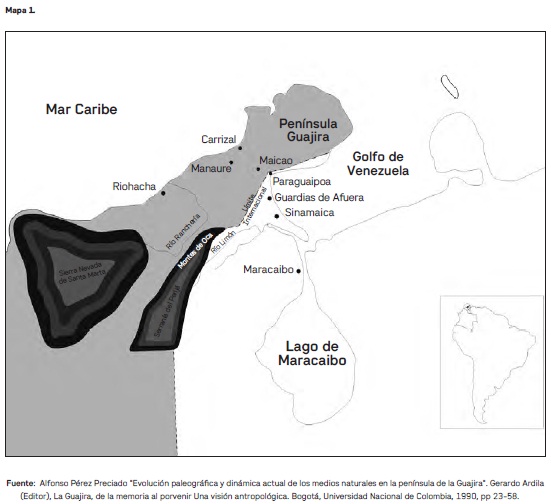

Durante el período 1810-1830, la península de la Guajira y su población Wayuu mantuvieron buena parte de las características que habían tenido durante el período colonial: territorio no controlado por las nuevas autoridades republicanas y comunidades nativas que gozaban de diversos grados de autonomía, las cuales tenían control sobre el área cuyos límites eran los ríos Calancala y Limón por el sur, y las costas del Caribe por el norte. Para esta época, habían desaparecido las misiones capuchinas y los pueblos de indios que se habían intentado fundar nuevamente después del alzamiento armado de 1769; Riohacha y Sinamaica fueron los únicos poblados que lograron mantenerse en pie en medio de la presión nativa (mapa 1).

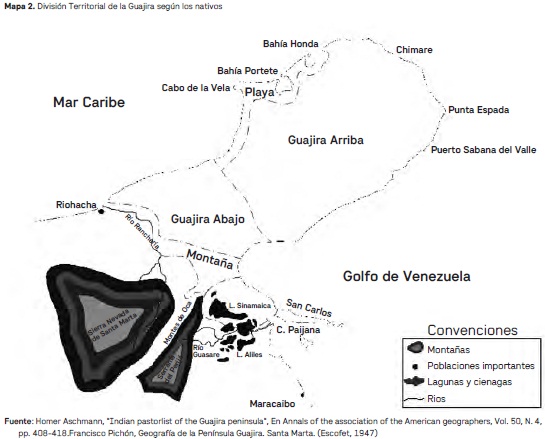

El control territorial de los indígenas presentaba matices que vale anotar, porque ellos estarían revelando distintos manejos del territorio y formas disímiles de relaciones con la sociedad criolla. En ese sentido, los nativos distinguieron cuatro zonas que quizás reflejaron grados diversos de participación en la independencia y que se conservan hoy día: la "Guajira Arriba", que pertenece a la parte de la península entre su garganta y el extremo norte; la "Guajira Abajo", que va desde el mencionado istmo a la margen derecha del río Ranchería; la "Montaña", que hace referencia a las sabanas aledañas a los Montes de Oca, y la "Playa", que corresponde a la costa occidental de la Guajira Arriba6.

A los habitantes de la primera se les decía "arriberos", a los residentes de la segunda se les llamaba "abajeros", a los de la montaña "serranos" y a los de la playa "pescadores"7. Podríamos agregar una quinta área: la zona suroriental aledaña a la laguna de Sinamaica, cuyo límite concreto es el río Limón por el sur oriente, que separa la Guajira de la provincia de Maracaibo; esta zona es un eslabón que permitió articular la Guajira con los Montes de Oca y el puerto de Maracaibo (mapa 2).

Esta percepción territorial sugiere también cierta especialización en actividades productivas de las comunidades que habitaban cada una de las zonas y sus relaciones de poder. Un ejemplo, aunque es de otro período, puede ilustrar esa especialización. Se trata de las notas de viaje de Rafael Benítez, militar venezolano que recorrió buena parte de la Guajira en 1874, y anotó las características de las comunidades que encontró a su paso, que vale la pena citar en extenso:

Zapuanas, Cocinas, Cocinetas: Estos indios habitan las tierras altas de Cojoro, costa i caño de Neima, Járira,áuja, Armachón, Gran Eneal i ciénagas inmediatas a Sinamaica, potreros i selvas de la parte sur. [...] son muy pobres, viven de la rapiña i están siempre en guerra con lasás tribus. [...] los indios ricos solicitan sus servicios mercenarios i ellos se los prestan ocasionalmente, en las emprezas militares, i los pagan del botín del enemigo, o con animales de la propiedad de quien los ocupa. Estas tribus, en todo el territorio donde se hayan esparcidas, pueden levantar 3.000 hombres de armas.

Los Hosayúes, habitan el interior i Teta de Cojoro. No tienen puerto de mar; pero son riquísimos en ganado, i bestias i la riqueza allí está tan bien distribuida que es mui raro el indio que no posee algunos animales. Son valientes i pueden poner unos 1.500 hombres sobre las armas.

Alpushianas. Habitan la costa de Cojoro, el Salado i Güincúa. Poseen poco ganado pero bueno; [...] Las sierras inmediatas abundan en brasil i dividive, como en Monte de Oca, lo que utilizan en el tráfico costeño. [...] cuentan con unos 500 indios de armas.

Jarariyúes. Habitan el interior de Macuire; poseen poca riqueza i pueden levantar 800 hombres de armas.

Urianas. Estos habitan las sierras i cotas de Macuire, la parte más fértil de la penínzula, bañada por un riachuelo que lleva el nombre del lugar, i hace excelente las tierras de pancoger. Son ricos en ganados, mayor i menor, de gran tamaño; también lo son de bestias de toda especie, pero su raza no es de las mejores. Esta tribu es pacífica i la más populosa; puede poner sobre las armas 5.000 combatientes.

Los Puciarines. Habitan las costas del norte, de Macuire al Cabo de la Vela, en cuya extensión hai varios puertos: entre ellos los Portetes i la famosa Bahía Honda, en que se hace un comercio bastante activo, principalmente con Jamaica i Aruba. Sus riquezas consisten en ganado mayor i menor i en buenas bestias; son belicosos i pueden armar 1.200 hombres.

Los Hipuanas. Habitan la costa que se dilata del Cabo de la Vela a Tairupo: en esta distancia es que se encuentra la famosa pesca de perlas. La riqueza de estos indios, en ganados i bestias, que es considerable, está entre ellos tan bien distribuida como entre los Hosayúes, a quienes son también iguales en fuerza, pues pueden presentar unos 1.500 indios armados, i son en la generalidad valientes.

Los Hipuayúes. Habitan el interior de la costa del Norte hasta cerca de Riohacha. Son iguales en riqueza a los Hipuanas i Hosayúes, lo mismo que lo son en fuerza armada, pudiendo elevarla fácilmente a 1.500 indios. Aunque no tienen costas, negocian con los buques estrangeros, por los puertos de la Vela i Bahía Honda; pero su mayor comercio lo hacen con Riohacha8.

Estas notas muestran varios elementos importantes que evidencian la relación entre territorio, recursos y relaciones de poder que es necesario comentar. Primero, si bien algunas parcialidades tenían control sobre puertos y otras no, las que no lo tenían también podían acceder a ellos para comerciar e intercambiar sus productos con contrabandistas criollos y extranjeros que arribaban a sus territorios y costas; tal es el caso de los Hipuayúes, que probablemente lo lograron a través de negociaciones con las parcialidades dominantes de las costas en las cercanías de Riohacha. Segundo, se observa una cierta especialización de las parcialidades en actividades económicas, pues algunas se dedicaban a la cría y venta de ganado, otras a la extracción y comercio de perlas, y algunas al corte y contrabando de dividivi. Tercero, la guerra también era una actividad de la cual se podía vivir, pues algunas parcialidades ofrecían los servicios de hombres en armas a otras, en un contexto marcado por la alta circulación de las mismas, tal como lo describe Benítez. Y por último, algunas parcialidades son definidas como pacíficas y otras como guerreras, dependiendo de la cercanía y de la aceptación que tuvieron de las autoridades. Todo ello nos está mostrando importantes matices que incluyen dominio territorial, manejo de recursos y especializaciones en los diferentes niveles de intercambios y relaciones interétnicas, los cuales pudieron jugar algún papel importante en la forma en que las comunidades indígenas se vincularon a la lucha en la independencia.

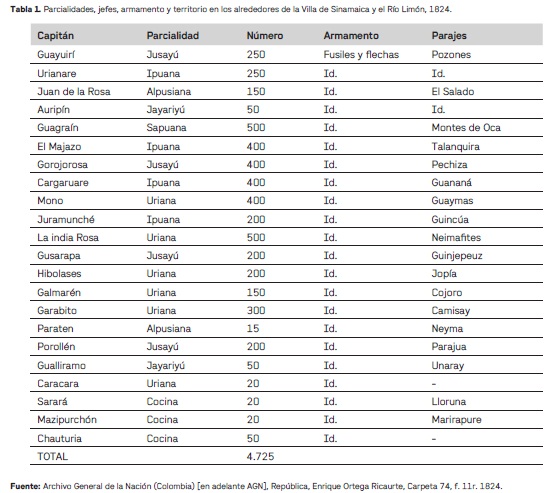

Al despuntar la República, las autoridades granadinas y venezolanas no tenían un conocimiento exacto del número de comunidades (parcialidades) Wayuu ni de su ubicación en la península de la Guajira; solo se sabía que los indígenas ejercían un fuerte control sobre el territorio al norte de los ríos Calancala y Limón. Un primer intento del gobierno republicano para conocer más sobre las comunidades indígenas de la zona arrojó la existencia de 22 parcialidades con sus respectivos jefes, tal como se aprecia en la tabla 1.

Sin embargo, estos datos reflejaron las parcialidades que se encontraban cerca de Sinamaica en las cercanías del río Limón, y no las que se ubicaron en inmediaciones de Riohacha y la Guajira Arriba; las autoridades calculaban que debía haber entre 18 y 20 mil indígenas en capacidad de tomar las armas9. Un informe del comandante general del Zulia subrayaba que:

[...] en toda la extensión de aquel territorio hay una multitud de parcialidades compuesta de familias varias, que mantienen entre sí una guerra continua por intermedio del robo. De esta naturaleza son los indios llamados cojoreños, Montesdeoca, Salado, cocinetas y pozones que habitan en el territorio a Riohacha. Como son pobres se mantienen de esta conducta y la observan con sus compañeros, otras con las [parcialidades] vecinas de Sinamaica. La india Rosa, que tiene una parcialidad de 4.000 [hombres], armados de fusil y amiga nuestra, y casi siempre está en guerra con aquella por los robos que le hacen a su hacienda compuesta de ganados y caballería. Los Cojoreños, Montesdeoca y Cocinetas sólo usan por arma la raya y la paletilla; los de Pozones, que son los que han amenazado ahora de invadir, usan también fusil y caballo como los de la Rosa; las demás parcialidades se dividen por el partido de aquella con quien tienen relación de parentesco, que es la que respetan y protegen más10.

Como se deduce de los anteriores informes, difícilmente la intervención de los Wayuu en la independencia pudo ser homogénea. Quizás este comportamiento obedeció a factores que determinaron zonas de mayor o menor autonomía con relación a las instituciones estatales, así como el grado de control social y el mestizaje. Por ejemplo, la Guajira Abajo fue un área donde se presentó el mestizaje más fuerte entre nativos y criollos; es allí donde se observan las alianzas más sólidas entre estos dos grupos y desde donde se intentó, por parte del estado colonial y republicano posteriormente, cooptar las estructuras políticas de las comunidades nativas11. La Guajira Arriba era, por el contrario, un área donde la influencia de las instituciones "civiles" y religiosas fue débil; las comunidades indígenas que allí habitaban actuaron con más autonomía respecto de las autoridades y tuvieron más contactos con e influencias de Aruba, Curazao y Jamaica que con Riohacha o Maracaibo. Entre estas tres islas y la península de la Guajira circuló un torrente de mercancías de contrabando hasta bien entrado el siglo XX que aún está por explorarse.

Alianzas y solidaridades en la Guajira Abajo durante la lucha militar: la intermediación de Miguel Gómez

Tanto "patriotas" como "realistas" trataron de ganar el apoyo de los Wayuu en el desarrollo de la lucha militar. Ello no fue fortuito, respondió a la posición estratégica que ocupaban las comunidades indígenas en la península de la Guajira, pues algunas de ellas ejercían soberanía y control sobre puertos y sitios claves que significaron posibles vías para movilizar hombres y armas. En la Guajira Abajo, como se sostuvo, se presentó un tipo de relaciones entre nativos y criollos por medio del cual se apelaba a la solidaridad de los primeros en la contienda a través de mediaciones, donde el parentesco y el mestizaje jugaron un papel importante.

La ciudad de Riohacha había permanecido fiel a Fernando VII en 1813, manteniendo a raya a los rebeldes "patriotas" a pesar del levantamiento de vecinos y pueblos indígenas de los alrededores. Tanto fue así que esta ciudad protegió algunos pueblos del Valle del Cesar que no estaban de acuerdo con la independencia absoluta cuando Valledupar se declaró independiente12. Posiblemente por ello Riohacha fue el primer blanco del ataque de las fuerzas rebeldes en el Caribe, el cual estuvo a cargo del general inglés Gregor McGregor en 1819, quien desalojó a las fuerzas realistas el 5 de octubre de ese año13. Sin embargo, la toma de los rebeldes duró poco, pues seis días más tarde, el 11 de octubre, una fuerza de indígenas guajiros dirigida por los capitanes de milicia Clemente Iguarán y Miguel Gómez, expulsaron a los invasores14. Es menester resaltar que no fueron los vecinos quienes sacaron a las tropas de McGregor sino los Wayuu, los cuales asumieron el control porque la mayoría de los habitantes de la ciudad no solamente había huido de la agresión de los rebeldes, sino también de los excesos del gobernador español José Medina Galindo.

Cuando las fuerzas patriotas volvieron a tomar el control de Riohacha ante el desembarco en la costa de los generales Brion y Montilla, la guerrilla de indígenas ofreció tenaz resistencia, incluso buscando el apoyo de otras guerrillas nativas que tenían su radio de acción al sur de la provincia de Riohacha en cercanías de El Molino, Fonseca y San Juan del Cesar15. En ese sentido, Miguel Gómez envió a su hijo para establecer contactos con el cacique Canopán, pero éste se hallaba comprometido con las fuerzas "patriotas"; ocasión que fue aprovechada para capturar y fusilar en la plaza de Fonseca al hijo de Gómez16. Cuando Montilla intentó marchar sobre Valledupar, las huestes de Gómez le asediaron en el camino y le propinaron fuertes golpes que lo obligaron a regresar nuevamente a Riohacha17. La guerrilla de Gómez conocía perfectamente la zona, donde se movía con el apoyo de las rancherías con las cuales tenía alianzas, lo cual le permitió conocer los pasos de los patriotas e incluso tomarles rehenes en combates o emboscadas18. Su fortín era el área de Guíncua, ubicada en las cercanías de los Montes de Oca, zona donde había abundante agua y desde donde planeaba todas sus operaciones19.

De otra parte, se tienen escasos datos de la participación conjunta de las guerrillas de nativos guajiros junto al alcalde de Fonseca, José Vicente de Frías, en apoyo de la causa realista. Frías socorrió a las guerrillas guajiras con recursos de sus propias haciendas, pero fue capturado y condenado a diez años de cárcel que pagó en el castillo San Felipe de Barajas en Cartagena20. El comandante de las guerrillas en la zona de Fonseca era Andrés Medina, del cual se decía era nieto del cacique de la Guajira y quien estuvo a punto de tomar Valledupar, pero en vez de ello hizo capturar a las autoridades patriotas de la ciudad y las reemplazó por adeptos a la causa del Rey21. Las guerrillas de Medina combatieron contra las fuerzas de su homólogo Canopán para intentar desalojarlas del corredor Barrancas-Fonseca-El Molino, y controlar de esta forma el camino que comunicaba a la provincia de Valledupar con la de Maracaibo pasando por la Villa del Rosario de Pá y el río Socuy-Limón, cuestión que no consiguió, pero sí dejó un rastro de desolación en Urumita y El Molino22.

El caso específico de participación de los indígenas al mando de Gómez en la lucha militar al lado de los realistas, en parte podría explicarse por el tipo de relaciones que las comunidades nativas habían logrado construir con él. Miguel nació aproximadamente en 1770 y era hijo del capitán de milicias Gabriel Gómez, clasificado como pardo en los registros de milicianos, en los cuales figuraba como teniente en la compañía de milicias para hombres de color23. Enrique Otero D'Costa, basándose en las memorias del general O'Leary, sugiere que Miguel Gómez era tío del general José Prudencio Padilla, comandante patriota de las fuerzas navales en el Caribe24. El padre de Miguel, Gabriel Gómez, fue un veterano miliciano que quizás entabló relaciones de compadrazgo y parentesco con algunos jefes nativos de la zona, y su hijo probablemente heredó esas alianzas. Por ejemplo, en 1789 las autoridades de Riohacha sostenían que:

El medio importantísimo (y poco difícil) de llevarse bien con los indios es atraer a su partido a los capitanes de ellos Gabriel Gómez y Patricio Rodríguez, que ambos son indios, tienen crecida parentela entre ellos, están bien puestos con porción de ganados; son hombres de valor conocido, afectos a su soberano, exactos y de buenos procederes; tienen conocimiento del mayor número de parcialidades, de sus tretas, tierras, ambos hablan la lengua guajira como nacional que les es, por lo que en caso de consecuencia conviene consultar con ellos, y servirse para intérpretes25.

Sabemos que Miguel Gómez tenía una numerosa parentela en el pueblo de Moreno, una población mestiza cercana a Riohacha, la cual lo apoyó en la lucha contra el comandante de los patriotas José Sardá26. A juzgar por los comentarios de este último, parece que Gómez fue atacado en su campamento de Guíncua, capturado, sometido y llevado a Riohacha. Es posible que se hubiese convertido en un aliado importante para tratar de romper el cerco que los realistas tenían sobre el camino que comunicaba a Riohacha con Sinamaica27.

Los acercamientos de los realistas no se circunscribieron solamente a las comunidades aliadas con Gómez, pues sabemos que en 1822 el general Francisco Tomás Morales desembarcó en las costas de Cojoro con el objeto de invadir Maracaibo contando con la colaboración de los Wayuu que vivían en esa área, cuestión que logró tomándose la población de Sinamaica y desalojando al coronel patriota Francisco María Farías, el cual también contó con ayuda de una pequeña partida de indígenas en su retirada28. Morales logró apoderarse del río Limón utilizando los pequeños cayucos de los indígenas, prácticos pilotos y conocedores de este río29. Habrá que indagar más sobre las relaciones del general Morales con los jefes nativos de los alrededores del Limón, y no suponer, como lo hace Restrepo, que los indígenas se habían unido a él "[...] atraídos por el cebo de algunas ropas que les dieron [...]"30. Hay que recordar que por los alrededores de Sinamaica se experimentó un intenso contrabando que movía licores, ropas y armas del Caribe y de Europa, géneros a los cuales podían acceder con facilidad los nativos guajiros que tenían parientes en el norte de la península y en los puertos de Tucacas y Cojoro, adonde llegaban todo tipo de productos.

Investigaciones recientes sobre mestizaje en la Guajira a finales del siglo XVIII, sugieren que personajes como Miguel Gómez se convirtieron en intermediarios étnicos, eslabones entre las sociedades indígena y criolla, gracias al parentesco que tuvieron con miembros de los dos grupos31. Pero los acercamientos y alianzas de Miguel Gómez se dieron con ciertas comunidades indígenas y no con todas, por lo que los patriotas tenían que seguir su lucha probablemente contra otras parcialidades aliadas de los realistas.

El parentesco jugó un papel importante en las relaciones que se dieron entre criollos y nativos en la Guajira Abajo, pues a través de él se hicieron vínculos de reciprocidades y solidaridades muy marcadas que obligaban a los parientes o aliados a prestar ayuda en caso de conflicto. Esto desempeñó una función clave en la vinculación de los Wayuu a las luchas durante el proceso de independencia32. Hay que recordar que la ley de compensación material en la sociedad Wayuu que se despliega en los conflictos, en lo que atañe al valor de las personas, estipula dos cosas: a) que un guajiro individual tiene un derecho general a su integridad personal, y b) que existen desigualdades significativas en el "valor", "consideración" o "precio" de las personas33. Las ofensas leves pueden ser reparadas con cierta facilidad, pero las graves en las que interviene el derramamiento de sangre por un homicidio requieren un tratamiento especial, que depende del estatus social del grupo ofendido. En ese orden, la estimación del valor social de una persona asesinada se basa hasta cierto punto en las evaluaciones sobre el grupo de parientes con que se identifica al muerto34. Así, la resolución de conflictos y la aplicación de la justicia en la sociedad Wayuu tienen un carácter colectivo y consuetudinario que va más allá de la individualidad. Por ello, la defensa de algunas comunidades de indígenas guajiros, quizás vinculadas parentalmente con Gómez y de paso a la causa realista, no es menos el resultado de una convicción ideológica y más una "consecuencia lógica de los patrones locales del conflicto"35.

El parentesco guajiro -y su influencia en la formación de alianzas con grupos de criollos vinculados políticamente a la corona española- puede considerarse claramente político, porque supone nociones del bien común, claves en la solidaridad que establecen los pueblos36. Estas solidaridades, como bien lo ha mostrado Thompson para otro contexto, también encontraban apoyo en la tradición "paternalista" de las autoridades, en este caso españolas, las cuales tenían una larga experiencia no solamente en conflictos sino también en negociaciones con los indígenas de la zona. Las comunidades nativas apelaron al principio de reciprocidad, basadas en el parentesco y el compadrazgo, para solidarizarse con la lucha de los oficiales reales con los que tenían alianzas o parentela, y quienes además les reconocían control explícito sobre ciertas zonas de la península de la Guajira.

Por otro lado, poco sabemos de cómo se comportaron las comunidades Wayuu de la Guajira Arriba en el proceso independentista dada su tradición de autonomía con relación a las autoridades españolas y la sociedad criolla de Riohacha. Habría que preguntarse, por ejemplo, si su territorio sirvió de enlace con Jamaica y Curazao, islas donde se refugiaron varios intelectuales y generales patriotas cuando fueron expulsados de la Nueva Granada. En otro de nuestros trabajos, hemos mostrado cómo se establecieron pactos militares y comerciales de manera directa entre jefes guajiros y empresarios contrabandistas y representantes políticos de Curazao y Jamaica, cuya tradición no debe ser ajena a nuestra preocupación por mostrar la participación de los Wayuu de esta zona en los sucesos independentistas37. Como anotamos, la zona indígena que tuvo mayor autonomía respecto de las autoridades riohacheras y más contactos con los extranjeros fue la Guajira Arriba. Durante el proceso de independencia eárea fue una preocupación de los bandos en conflicto, sobre todo de los patriotas, que a mediados de la década de 1820 controlaban las ciudades más importantes del Caribe venezolano y colombiano. Y no era para menos, heredaron del siglo XVIII la presencia de contrabandistas que introducían todo tipo de géneros incluyendo armas de fuego, que en poder de los guajiros, una etnia que de hecho ejercía soberanía y control sobre puertos, era una mezcla explosiva y peligrosa para las nuevas autoridades, las cuales intentaban estabilizarse desde el punto de vista político y militar38. Por ello, se prohibía expresamente la circulación de naves que llevaran lo que las autoridades denominaban "contrabando de guerra"39. La cuestión adquiría dimensiones alarmantes porque la presencia de contrabandistas extranjeros no se reducía sólo al trato, sino a intenciones políticas directas, particularmente de Inglaterra, que merodeaba por la zona.

Prueba de ello es que el 5 de marzo de 1822 tuvo lugar una sesión extraordinaria del consejo de gobierno, en Bogotá, donde se discutió el tema referido a las relaciones de comercio que existían entre los grupos indígenas independientes y los ingleses que arribaban a sus costas. Para algunos miembros del consejo, era mejor cortar el problema de raíz y prohibir, al igual que lo hicieron las autoridades españolas, todo contacto entre nativos y extranjeros, declarando que los barcos capturados en plena acción ilegal debían ser declarados como "buena presa". Otros consejeros argumentaron que debía tenerse en cuenta "[...] la dificultad del disgusto que podría causarle tanto a los indios bárbaros como a los ingleses que hacen el comercio de aquellas costas si los buques que arribaban a ella se declarasen buena presa [...]"40. El consejero Félix de Restrepo consideraba que "[...] ningún derecho tenía Colombia para prohibir el comercio a unas naciones de indios que estaban independientes [...]"41. Esta misma opinión se logra ver en una carta que el cónsul británico en Maracaibo, Robert Sutherland, envió al encargado de negocios de la corona inglesa en 1825, documento clasificado como "confidencial" y que reproducimos en extenso por lo relevante de sus argumentos:

Yo hasta pongo en duda el derecho del gobierno colombiano a excluir de La Guajira el comercio extranjero; aun de que esté actualmente en posesión del más importante punto de su costa, la Bahía Honda; y aun en este caso, pondré en duda lo correcto de su política. El hecho de que el Territorio de La Guajira esté incluido en la ley fundamental de la Constitución no es un argumento a favor de su reclamación, pues tiene tan poco derecho a formular aquella ley como ahora a tomar posesión de La Guajira. Así es porque se ha procedido sin tomar en cuenta los antecedentes políticos; y si ahora se tiene una mayor experiencia y conocimiento sobre La Guajira, aquel acto es tanto más odioso e injusto pues se trata de despojar de su territorio a una gente que no sólo por Derecho Natural sino también por el Derecho de Gente son legítimos dueños. Si está admitido por alguna de las mejores autoridades en Derecho Natural que hasta es un asunto dudoso si es legítimo apoderarse de un sitio en una región habitada solamente por unas pocas tribus nómadas cuya escasa población no alcance para cultivar el suelo, entonces cuánta menor duda puede existir en el presente caso en que La Guajiraá ocupada por una población no inferior a las sesenta mil almas, con rebaños de excelente ganado, y que ha mantenido el comercio con los ingleses y con otras naciones por muchos años. Y aun España, tan famosa por su disposición para apropiarse todo el territorio a su alcance, nunca presumió de haber intervenido en La Guajira, más por el contrario solicitó su amistad con regalos y buenos oficios42.

Esta comunicación entre los funcionarios ingleses muestra algunos elementos claves que permiten evidenciar, por un lado, la autonomía histórica que las comunidades indígenas de la Guajira Arriba tenían con respecto a las autoridades de Riohacha y Maracaibo, y por otro, las intenciones políticas que la corona británica tenía sobre la zona. Estos dos aspectos se conjugaron para rechazar las pretensiones y la legitimidad del gobierno colombiano para controlar la región, antes por el contrario se deja ver -y quizás esto sea ás importante para nuestro trabajo- el reconocimiento que el cónsul británico daba a los nativos como dueños de su tierra y su derecho a regirse por sus propias leyes. ¿Jugaría esto algún papel durante la independencia en estas comunidades Wayuu del extremo norte de la península de la Guajira?

La guerrilla del cacique Canopán

Castro Trespalacios trae información que vincula al llamado cacique "Canopán" y sus indígenas de Villanueva y El Molino con las fuerzas "patriotas". Un autor sugiere que el mencionado cacique fue un jefe proveniente del grupo de los "Cariachiles" o "Cariaquiles", ubicado en el área de los dos pueblos antes mencionados. Podría decirse que éstos fueron un segmento étnico que se desprendió de la tribu Coyaima o Tupe, que en la actualidad se identifican con los Yukos, sin embargo, no podemos afirmar tajantemente que el jefe Canopán proviniera efectivamente de los Cariachiles43. La razón obedece a que el nombre Canopán u Ocán y Cariachile aparecen asociados a varios jefes de pueblos entre 1700 y 1803, entre ellos San Juan del Cesar, Villanueva, El Molino y Santiago del Tupe44. En 1741 existían en la zona los pueblos de indios de San Lucas del Molino, Santo Tomás de Villanueva, Santa Cruz de Urumita, San Francisco de Pondore y San Agustín de Farías de los Cariaquiles; este último se encontraba localizado en el piedemonte de la Serranía del Perijá, en el extremo sur de la Guajira Abajo45.

Los indígenas del conglomerado de estos pueblos "colaboraron" en diferentes ocasiones con las autoridades españolas para hacer entradas militares contra los "Chimila" y los Wayuu, dado que conocían bien el territorio y manejaban hábilmente el arco y la flecha, lo que los llevó a denominarlos los "flecheros del Molino"46.

Canopán resultaba un aliado clave en las pretensiones patriotas de controlar el puerto y la ciudad de Maracaibo, pues su posición estratégica y conocimiento de la zona entre las provincias de Valledupar y Maracaibo lo convirtieron en una fuerza importante. Él lo sabía y por ello enviaba mensajes a los jefes patriotas en el sentido de "[...] que si consiguen armas, su tribu o parcialidad prestaría toda la ayuda que el momento exigía"47. Así, Simón Bolívar ordenó al coronel Mariano Montilla que "[...] se entere de los planes [...] del cacique Canopán [...] para que armados los ya dichos naturales, evitar una invasión de Maracaibo por los realistas, tomando la vía Molino Sucuy a salir a Carabulla y Burburata"48. Sin embargo, Canopán y las fuerzas patriotas debían contar con el apoyo de los indígenas del Moján49, con quienes el general patriota Rafael Urdaneta tenía estrechas relaciones por poseer tierras aledañas al río Limón, donde obtuvo en 1825 "tierras baldías" para explotar el palo brasil valiéndose precisamente de la amistad de los nativos50. De esta manera, Canopán unió fuerzas con el general Urdaneta valiéndose de los nativos del Moján, los cuales apoyaron con armas y hombres al mencionado cacique para apoderarse de esta importante zona lacustre.

No obstante, el apoyo de los indígenas de El Molino y Villanueva a los patriotas no fue homogéneo, pues existieron facciones que respaldaron el regreso de Fernando VII como la de los Zabaletas, los cuales enfrentaron a la guerrilla del cacique Canopán en su propia zona, moáneamente con algún éxito51.

¿Por qué Canopán respaldó a los patriotas?, y ¿por qué otras facciones de pueblos circunvecinos donde él tenía influencia apoyaron a los realistas? Aunque el estado actual de este punto amerita más investigación, Castro Socarrás nos da una pista cuando afirma que al finalizar la guerra le fueron restablecidas las tierras al mencionado cacique, lo cual sugiere que éstas jugaron un papel importante en este asunto52. Una reciente investigación muestra que en el área que ocupaban las comunidades indígenas Tupes, cercanas a la Serranía de Perijá, se presentaron pleitos entre hacendados criollos y nativos, porque los primeros pretendían reducir la asignación de las tierras comunales con el objeto de quedarse ellos usufructuando el remanente de las mismas. Así, la expansión de los vecinos de Valledupar hacia las tierras ubicadas en los bordes de la mencionada serranía, ocasionó conflictos entre nativos y criollos por el control de sus fértiles terrenos, ubicados precisamente en el área donde se encontraban los pueblos de indios de El Molino, Villanueva, Urumita, San Juan y Santa Ana de los Tupes53. Es probable que la restitución de tierras al cacique Canopán, por parte de las autoridades republicanas, fuera la base de negociaciones en las que él y sus comunidades estuvieran reclamando tierras que probablemente habían sido despojadas por hacendados criollos. Por sugestivas y recientes investigaciones sabemos que otros grupos indígenas del Caribe, como los de Guazo (Provincia de Magangué) y Malambo (Provincia de Barranquilla), a mediados del siglo XIX, se ampararon en los argumentos de su contribución a las fuerzas patriotas en la guerra de independencia y la ciudadanía política, para defender sus derechos sobre las tierras de resguardo ante la voracidad de las políticas liberales de disolución de las tierras comunales54.

Así mismo, el apoyo de ciertas facciones de estos mismos pueblos a la causa realista también pudo descansar sobre la tierra. A principios del siglo XIX, la corona española adjudicó terrenos a los indígenas en los pueblos de Santa Ana de los Tupes y Tucuy (1805), en una práctica de reconocimiento de posesión territorial a los nativos fieles al Rey. Ello también se presentó con los naturales del pueblo de San Juan de Ciénaga, cerca de Santa Marta, los cuales lucharon al lado de las fuerzas realistas con el objeto de obtener los derechos exclusivos de pesca en la Ciénaga Grande, así como a terrenos cercanos a Ciénaga y el privilegio de crear un erario exclusivo para los gastos comunales de su pueblo55. Sabemos, por otro lado, que el marqués de Valde-Hoyos, quien llegó a Valledupar en 1806 y se hizo nombrar alcalde de la misma en 1807, tenía encomiendas en El Molino y Villanueva, lo cual aprovechó para armar una fuerza de doscientos hombres de las mismas para contener las fuerzas patriotas en aquella ciudad, contando con el apoyo de Juan Salvador Anselmo Daza y Buenaventura de la Sierra56. Este último era hijo de Agustín de la Sierra, quien había participado en entradas militares contra los "Chimila" y tenía estrechas relaciones con las comunidades indígenas de la zona57. Quizás, al igual que Miguel Gómez en la Guajira, De la Sierra heredó esas relaciones de su padre y las aprovechó para consolidar alianzas con fuerzas que respaldaron a los realistas.

Conclusiones

Este trabajo ha mostrado varios escenarios políticos que son importantes para acercarse al análisis de la participación de los indígenas de la Guajira en el proceso de independencia, particularmente los que se ubicaron en el sur. En ese orden de ideas, hemos sugerido rastrear de qué forma los distintos grupos nativos se relacionaron con los bandos en conflicto, con el fin de determinar las motivaciones que tuvo cada uno de ellos para participar en el proceso. Las relaciones de parentesco, compadrazgo e intereses asociados al contrabando y las tierras, entre otros aspectos, jugaron un papel de primer orden como lo sugieren los casos de las guerrillas de Miguel Gómez y el cacique Canopán. En tal sentido, podemos afirmar que la participación de los indígenas de la Guajira en el proceso de independencia hizo parte de lo que para otro contexto denomina Óscar Almario "muchos actores, varios proyectos, distintas guerras"58. Sin embargo, el parentesco, el compadrazgo y las alianzas políticas parecen jugar un papel importante en el tipo de vinculación que los grupos indígenas tuvieron con los sectores en conflicto. Estos elementos permitieron a criollos e indígenas, desde finales del siglo XVII, establecer alianzas políticas que motivaron el reconocimiento de mestizos-indígenas como interlocutores entre ambas sociedades59. Los casos de Gómez, en los Wayuu, y de Buenaventura de la Sierra, en las comunidades indígenas ubicadas al pie del Perijá, parecen ejemplificar este tipo específico de vínculos de nativos con los intereses asociados a la Corona española. En otros, como el de las guerrillas de Canopán, el acceso, posesión y expansión de la propiedad jugaron un papel clave en el apoyo a los patriotas.

Si bien estos ejemplos nos muestran, como sostiene Saether, que la configuración de la crisis política de la monarquía adquirió sentido en las circunstancias y coyunturas locales, no por ello las acciones de sus actores sociales dejan de ser políticas. En otras palabras: habrá que ser prudentes para no despolitizar a los sectores indígenas en una coyuntura histórica importante como la independencia. El parentesco y el compadrazgo suponen nociones del bien común amparadas en principios de reciprocidad, los cuales obligan a parientes y aliados a prestarse ayuda mutua en caso de conflictos. No menos importante es el pacto de vasallaje entre comunidades nativas y la Corona española, que sellaba de hecho una alianza política. Pero también el nuevo orden y el lenguaje político de la República abrían espacios para que los indígenas se insertaran en ellos y reclamaran sus derechos, que creían habían sido vulnerados. Luchar por la República era un argumento tan político como el pacto de vasallaje con la Corona española.

Hoy, 200 años después de la independencia, es otra oportunidad para devolverles a los pueblos indígenas del Caribe su propio protagonismo histórico en una nación que, pese a sus esfuerzos, no logra todavía resarcir siglos de saqueo y abandono a territorios y pueblos nativos.Pie de Página

1Alfonso Múnera, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810) (Bogotá: Banco de la República - El Áncora Editores, 1998), 173-215. Francisco Zuluaga Ramírez, Guerrilla y sociedad en el Patía (Cali: Universidad del Valle, 1993), 67-159. Alonso Valencia Llano, Marginados y "sepultados en los montes". Orígenes de la insurgencia social en el Valle del Río Cauca, 1810-1830 (Cali: Universidad del Valle, 2008), 69-184; Dentro de la ley, fuera de la ley. Resistencias sociales y políticas en el Valle del Río Cauca, 1830-1855 (Cali: Universidad del Valle, 2008), 39-121. Jairo Gutiérrez Ramos, Los indios de Pasto contra la República (1809-1824) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2007), 207-243. Recientemente, han aparecido dos trabajos de corte historiográfico que abordan la participación de indígenas, mulatos, zambos y negros en la independencia de las provincias caribeñas: Hugues sánchez Mejía, "La presencia de indios, negros, zambos y mulatos en la historiografía sobre la independencia del Caribe colombiano, 1770-1830", Historia y Espacio, no. 34 (2010):5-25. steinar saether, "Estudios recientes sobre raza e independencia en el Caribe colombiano", en Historias de raza y nación en América Latina, comp., Claudia Leal y Carl Langebaek (Bogotá: Universidad de los Andes, 2010), 381-406.2La investigadora Adelaida sourdis revisó 88 volúmenes del Boletín de Historia y Antigüedades, órgano difusor de la Academia Colombiana de Historia, donde encontró 322 artículos dedicados al Caribe, los cuales fueron agrupados por temas de la siguiente manera: 108 escritos consagrados a personajes; 83 hacen referencia a Cartagena; 28 artículos informan sobre ciudades y poblaciones; 31 tratan sobre santa Marta; 20 se refieren a la gran cuenca del Caribe y san Andrés; 23 hablan de Panamá y el Darién; 13 están dedicados a Barranquilla, el departamento del Atlántico y el río Magdalena; 16 son sobre grupos indígenas, y 7 de ellos tratan sobre la Guajira. Adelaida sourdis Nájera, "El Caribe en el Boletín. Relatos que hacen historia", Boletín de Historia y Antigüedades, no. 816 (2002): 541-552.

3El vocablo Wayuu (Waiú) es el etnónimo de persona, gente, indígena de la Guajira. Véase a Miguel Ángel Jusayú y Jesús Olza Zubiri, Diccionario sistemático de la lengua guajira (Caracas: Centro de Lenguas Indígenas, Universidad Católica Andrés Bello, 1988), 187.

4Sobre el suceso de 1769, poco tratado tanto en la historiografía nacional colombo-venezolana como en la regional del Caribe colombiano, pueden verse: José Polo Acuña, "Indígenas, poderes y mediaciones en la Guajira en la transición de la Colonia a la República (1750-1850)" (Tesis doctoral, Universidad Central de Venezuela, 2010), 270-335. Eduardo Barrera Monroy, Mestizaje, comercio y resistencia (La Guajira durante la segunda mitad del siglo XVIII) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2000), 197-210. Petra Josefina Moreno, "Guajiro-Coçinas: Hombres de Historia 1500-1800" (Tesis doctoral, Universidad Complutense, 1983), 230-257.

5Eric Van Young, La otra rebelión (La lucha por la independencia de México, 1810-1821) (México: Fondo de Cultura Económica, 2006). Múnera, El fracaso de la nación, 173-223. Jairo Gutiérrez Ramos, Los indios de Pasto contra la República (1809-1824) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2007), 207-243.

6Francisco Pichón, Geografía de la Península Guajira (santa Marta: Escofett, 1947), 91.

7Pichón, Geografía, 91. Con relación a las comunidades playeras pueden verse los trabajos de Weildler Guerra Curvelo, "Apalaanchi: una visión de la pesca entre los Wayuu", en La Guajira. De la memoria al porvenir. Una visión antropológica, ed. Gerardo Ardila (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1990), 163-189; "El universo simbólico de los pescadores Wayuu", Aguaita, no. 11 (2004): 62-74.

8Rafael Benítez, Recuerdos de mis viajes a la Guajira i noticias recogidas de paso (Maracaibo: Universidad Nacional del Zulia, 1957), 30-33.

9AGN, República, Enrique Ortega Ricaurte, Carpeta 74, f. 11v. 1824.

10AGN, República, Enrique Ortega Ricaurte, Carpeta 74, ff. 108v. y 109r. 1822-1831.

11Polo Acuña, "Indígenas, poderes y mediaciones", 53-73, 336-393.

12Adelaida sourdis Nájera, "Ruptura del estado colonial y tránsito hacia la república 1800-1850", en Historia económica y social del Caribe colombiano, ed. Adolfo Meisel Roca (Barranquilla: Ediciones Uninorte, 1994), 170. steinar saether, Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2005), 205.

13sourdis, "Ruptura del estado colonial", 183.

14José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1945), t. V, 175. Véase además a saether, Identidades e independencia, 217.

15Restrepo, Historia de la Revolución, 203.

16Pedro Castro Trespalacios, Culturas aborígenes cesarenses e independencia de Valledupar (Valledupar: Casa de la Cultura - sociedad mBolivariana del Cesar, 1979), 135. En 1820, los pueblos de Barrancas, Fonseca, san Juan, Badillo, Tablado, El Molino, Villanueva y Urumita pasaron a formar parte de la administración española producto del armisticio firmado entre las fuerzas de Bolívar y Morillo; sin embargo, estas poblaciones no querían ser entregadas a la administración hispana y eran partidarias de la independencia. Hermes Tovar Pinzón, "Condiciones para discutir la paz y humanizar la guerra", en Colombia: droga, economía, guerra y paz (Bogotá: Planeta, 1999), 168-169.

17Restrepo, Historia de la Revolución, 203.

18En alguna ocasión, Gómez y el comandante patriota de la zona, José María Flores, se enviaron cartas con el objeto de intercambiar prisioneros que cada uno de ellos tenía en su poder. AGNC, sección República, Enrique Ortega Ricaurte, Caja 92, f. 61r. 1823.

19AGN, sección República, Enrique Ortega Ricaurte, Caja 92, f. 63r. 1823.

20Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 91.

21Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 89. No se ha podido saber con certeza si el abuelo de Andrés Medina era Miguel Gómez u otro cacique importante de la zona.

22Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 117.

23saether, Identidad e independencia, 222.

24Enrique Otero D'Costa, Vida del almirante José Padilla (1778-1828) Bogotá: Imprenta y Litografía de las Fuerzas Militares, 1973), 17.

25AGN, Colonia, Miscelánea, 142, ff. 649r.-v. a 651v., en Materiales para el estudio de las relaciones interétnicas en la Guajira, Siglo XVIII. Documentos y mapas, ed. Petra Josefina Moreno y Alberto Tarazona (Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1984), 271-272.

26El 20 de mayo de 1821 José sardá informó a sus superiores que había tenido una acción de guerra contra las huestes de Miguel Gómez, cerca de la población de Moreno, donde éste tuvo apoyo de 500 indígenas y 130 "morenos", los cuales fueron derrotados, según sardá y no sin cierta exageración, por 46 hombres de las fuerzas patriotas. En esa ocasión, informó sardá, el pueblo de Moreno fue sometido y juró lealtad al gobierno de Colombia y por ello le fueron nombradas las autoridades correspondientes. José sardá, "Informe", El Correo Nacional [Maracaibo], 1. Llama la atención que el pueblo de Moreno fue destruido en 1858 por un ataque de los Wayuu. Nayder Yesit Magdaniel Ojeda, Ciudad de Moreno: origen y destrucción (Riohacha: Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y Cultura de la Guajira, 2002), 116-123.

27José sardá, "Informe a la comandancia de armas", El Correo Nacional [Maracaibo], 28 de julio, 1821, 1.

28José Ignacio Arocha, Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico del Estado Zulia (Caracas: Editorial Ávila Gráfica, 1949), 30. Restrepo, Historia de la Revolución, 109-111.

29Restrepo, Historia de la Revolución, 111.

30Restrepo, Historia de la Revolución, 112.

31Polo Acuña, "Indígenas, poderes y mediaciones", 381-385; "Una mediación fallida: las acciones del cacique Cecilio López sierra y el conflicto Hispano-Wayuu en la Guajira 1750-1770", Historia Caribe, no. 4 (1999): 67-77.

32Weildler Guerra Curvelo, La disputa y la palabra (La ley en la sociedad wayuu) (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2002), 111-191.

33Benson saler, "Principios de compensación y el valor de las personas en la sociedad Guajira", Montalbán, no. 17 (1986): 53-65. Barrera Monroy, Mestizaje, comercio y resistencia, 45-49. Guerra Curvelo, La disputa y la palabra, 45-209.

34saler, "Principios de compensación", 56.

35Esta es la idea que parece subyacer en saether, Identidades e independencia, 222-223.

36E.P. Thompson, "La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII", en Costumbres en común (Barcelona: Crítica, 1995), 217.

37José Polo Acuña, "Contrabando y pacificación indígena en la frontera colombo-venezolana de la Guajira (1750-1820)", América Latina en la Historia Económica, no. 24 (2005): 95.

38La incorporación del uso de escopetas y caballos como armas de guerra en las comunidades Wayuu jugó un papel importante en las estrategias de resistencia que desplegaron frente a las políticas de dominación impulsadas por autoridades españolas y luego republicanas. Ambos elementos les dieron mayor efectividad en sus ataques. Antonio Julián anotó en la segunda mitad del siglo XVIII que los guajiros "[...] son los que tienen multitud de caballos aguilillas para correr con estupenda velocidad por aquellos sus llanos, y para presentarse en campo abierto en forma de caballería ligera [...]". Antonio Julián, La perla de la América Provincia de Santa Marta (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951), 220. Pero no fueron las únicas, similar simbiosis se presentó en nativos Mapuche del Cono sur, quienes adoptaron de manera efectiva y creciente caballos y armas de fuego en un largo período entre los siglos XVI y XIX. Guillaume Boccara, "Etnogénesis mapuche: resistencia y restructuración entre los indígenas del centro-sur de Chile (siglos XVI-XVIII)", Hispanic American Historical Review 79, no. 3 (1999): 425-461.

39Ángel Quintero y Juan Manuel Manrique, "Decreto regularizando el comercio con la Goajira", El Constitucional de Maracaibo [Maracaibo], 8 de mayo, 1836, 1.

40Fray Cesáreo de Armellada, ed., Fuero indígena venezolano (Caracas: Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Católica Andrés Bello, 1977), 36.

41De Armellada, Fuero indígena venezolano, 37. David Bushnell, El régimen de Santander en la Gran Colombia (Bogotá: El Áncora Editores, 1985), 219-223.

42Public Record Office (Londres), Foreing Office, 18, 21, ff. 55-56, citado en Germán Cardozo Galué, Maracaibo y su región histórica. El circuito agroexportador 1830-1860 (Maracaibo: Universidad del Zulia, 1991), 130.

43La afirmación de la procedencia de Canopán la hace Álvaro Castro socarrás, Episodios Históricos del Cesar (Bogotá: Plaza y Janés, 1997), 117. Véase igualmente a Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 38-39. Gerardo Reichel-Dolmatoff, "Contactos y cambios culturales en la sierra Nevada de santa Marta", Revista Colombiana de Antropología, no. 1 (1953): 15-122; 22.

44Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 54.

45José Nicolás de la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad y provincia de Santa Marta (Barranquilla: Biblioteca de Autores Costeños, 1945), 218. Juan Carlos Forero Romero, San Agustín de Fonseca. De pueblo de indios a parroquia de blancos. Siglo XVIII (Riohacha: Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y la Cultura de la Guajira, 2001), 44-45. Véanse igualmente los mapas que aparecen en Marta Herrera Ángel, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Academia Colombiana de Historia, 2001), 102, 255, 267, 273, 281.

46José de Mier, Poblamientos en la Provincia de Santa Marta. Siglo XVIII, vol. II (Bogotá: Colegáximo de las Academias de Colombia - Libreros Colombianos, 1987), 225-228. Moreno y Tarazona, ed. Materiales para el estudio, 226.

47Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 100.

48Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 100.

49Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 100.

50Arturo Cardozo, "Los Guajiros. Una etnia inconquistable durante la colonia", Tierra Firme 8, no. 31 (1990): 336-341. Luis Ovidio Quirós, Estudios sobre ejidos (Ejidos del Estado Zulia) (Buenos Aires: Macagro-Landa, 1960), 251-252. José Polo Acuña, "La colonización agrícola-ganadera y el papel del comercio en las relaciones inter-étnicas en las tierras del Río Limón, Guajira venezolana 1830-1880", Jangwa Pana (Revista de Antropología), no. 4 (2005): 19-37.

51Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 94.

52Castro socarrás, Episodios históricos, 119.

53Hugues sánchez Mejía, "Tenencia de la tierra, mano de obra, mercados y productividad en la frontera: españoles, indígenas y comunidades campesinas en la gobernación de santa Marta. 1700-1810" (Tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, 2010), 189, 293. Agradezco a este investigador haberme facilitado gentilmente su disertación doctoral, la cual me permitió comprender de mejor manera los entramados de intereses alrededor de la tierra durante el siglo XVIII y comienzos del XIX en la zona epicentro de mi análisis.

54Roicer Alberto Flórez Bolívar, "Indígenas y ciudadanía: el problema de los resguardos en el Estado soberano de Bolívar, 1863-1875", Historia y Sociedad, no. 16 (2009): 66-69.

55sánchez Mejía, "Tenencia de la tierra", 289, 292. saether, Identidades e independencia, 203-204.

56Miguel Antonio suárez Araméndiz, "Movimiento independentista, construcción republicana y actores sociales en Valledupar (1808-1858)", en Becas culturales en investigación socio-cultural e historia regional y/o local del departamento del Cesar. Resultados de la primera convocatoria 2005, ed. Observatorio del Caribe Colombiano (Cartagena: Observatorio del Caribe Colombiano, 2006), 74-75, 82. Castro Trespalacios, Culturas aborígenes, 94-95.

57saether, Identidades e independencia, 201-202.

58Óscar Almario, "Muchos actores, varios proyectos, distintas guerras: la Independencia en la Gobernación de Popayán (1809-1824)", en La independencia en los países andinos: nuevas perspectivas, ed. Guillermo Bustos y Armando Martínez Garnica (Bogotá-Quito: OEI/UsAB, 2004).

59Polo Acuña, "Indígenas, poderes y mediaciones", 336-394. Para ver el caso de mestizos mediadores en otros países, puede consultarse a Marisol de la Cadena, Indigenous Mestizos. The Politics of Race and Culture in Cuzco, Perú, 1919-1991 (California: Duke University Press, 2000), 306-330.

Obras citadas

Fuentes primarias

Archivos

Archivo General de la Nación (Colombia). Sección Colonia. Miscelánea: 142; Sección República. Enrique Ortega Ricaurte: carpetas 74, 92. [ Links ]

Prensa

Quintero, Ángel y Juan Manuel Manrique. "Decreto regularizando el comercio con la Goajira". El Constitucional de Maracaibo [Maracaibo], 8 de mayo, 1836, 1. [ Links ]

Sardá, José. "Informe" a la Comandancia de Armas". El Correo Nacional [Maracaibo], 28 de julio, 1821, 1. [ Links ]

Crónicas y fuentes documentales impresas

De Armellada, Fray Cesáreo, ed. Fuero indígena venezolano. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones Históricas, 1977. [ Links ]

De la Rosa, José Nicolás. Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad y provincia de Santa Marta. Barranquilla: Biblioteca de Autores Costeños, 1945. [ Links ]

De Mier, José. Poblamientos en la Provincia de Santa Marta. Siglo XVIII, vol. II. Bogotá: Colegáximo de las Academias de Colombia - Libreros Colombianos, 1987. [ Links ]

Julián, Antonio. La perla de la América Provincia de Santa Marta. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951. [ Links ]

Moreno, Petra Josefina y Alberto Tarazona, ed. Materiales para el estudio de las relaciones inter-étnicas en la Guajira, Siglo XVIII -Documentos y mapas-. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1984. [ Links ]

Fuentes secundarias

Almario, Óscar. "Muchos actores, varios proyectos, distintas guerras: la Independencia en la Gobernación de Popayán (1809-1824)". En La independencia en los países andinos: nuevas perspectivas, editado por Guillermo Bustos y Armando Martínez Garnica. Bogotá-Quito: OEI/USAB, 2004. [ Links ]

Ardila, Gerardo, ed. La Guajira. De la memoria al porvenir. Una visión antropológica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1991. [ Links ]

Arocha, José Ignacio. Diccionario geográfico, estadístico e histórico del Estado Zulia. Caracas: Editorial Ávila Gráfica, 1949. [ Links ]

Barrera Monroy, Eduardo. Mestizaje, comercio y resistencia (La Guajira durante la segunda mitad del siglo XVIII). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2000. [ Links ]

Benítez, Rafael. Recuerdos de mis viajes a la Guajira i noticias recogidas de paso. Maracaibo: Universidad Nacional del Zulia, 1957. [ Links ]

Boccara, Guillaume. "Etnogénesis mapuche: resistencia y restructuración entre los indígenas del centro-sur de Chile (Siglos XVI-XVIII)". Hispanic American Historical Review 79, no. 3 (1999): 425-461. [ Links ]

Bushnell, David. El régimen de Santander en la Gran Colombia. Bogotá: El Áncora Editores, 1985. [ Links ]

Cardozo, Arturo. "Los Guajiros. Una etnia inconquistable durante la colonia". Tierra Firme 8, no. 31 (1990): 336-341. [ Links ]

Cardozo Galué, Germán. Maracaibo y su región histórica. El circuito agroexportador 1830-1860. Maracaibo: Universidad del Zulia, 1991. [ Links ]

Castro Socarrás, Álvaro. Episodios históricos del Cesar. Bogotá: Plaza y Janés, 1997. [ Links ]

Castro Trespalacios, Pedro. Culturas aborígenes cesarenses e independencia de Valledupar. Valledupar: Casa de la Cultura - Sociedad Bolivariana del Cesar, 1979. [ Links ]

De la Cadena, Marisol. Indigenous Mestizos. The Politics of Race and Culture in Cuzco, Perú, 1919-1991. California: Duke University Press, 2000. [ Links ]

Flórez, Roicer Alberto. "Indígenas y ciudadanía: el problema de los resguardos en el Estado Soberano de Bolívar, 1863-1875". Historia y Sociedad, no. 16 (2009): 49-72. [ Links ]

Forero Romero, Juan Carlos. San Agustín de Fonseca. De pueblo de indios a parroquia de blancos. Siglo XVIII. Riohacha: Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y la Cultura de la Guajira, 2001. [ Links ]

Guerra Curvelo, Weildler. "Apalaanchi: una visión de la pesca entre los Wayuu", en La Guajira. De la memoria al porvenir. Una visión antropológica, editado por Gerardo Ardila, 163-189. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1990. [ Links ]

Guerra Curvelo, Weildler. La disputa y la palabra. La ley en la sociedad Wayuu. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2001. [ Links ]

Guerra Curvelo, Weildler. "El universo simbólico de los pescadores Wayuu". Aguaita, no. 11 (2004): 62-74. [ Links ]

Gutiérrez Ramos, Jairo. Los indios de Pasto contra la República (1809-1824). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2007. [ Links ]

Herrera Ángel, Marta. Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Academia Colombiana de Historia, 2001. [ Links ]

Jusayú, Miguel Ángel y Olza Zubiri. Diccionario sistemático de la lengua guajira. Caracas: Centro de Lenguas Indígenas, Universidad Católica Andrés Bello, 1977. [ Links ]

Magdaniel Ojeda, Nayder Yesit. Ciudad de Moreno: origen y destrucción. Riohacha: Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y Cultura de la Guajira, 2002. [ Links ]

Moreno, Petra Josefina. "Guajiro-Coçinas: Hombres de Historia, 1500-1800". Tesis doctoral, Universidad Complutense, 1983. [ Links ]

Múnera, Alfonso. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810). Bogotá: Banco de la República - El Áncora, 1998. [ Links ]

Otero D'Costa, Enrique. Vida del almirante José Padilla (1778-1828). Bogotá: Imprenta y Litografía de las Fuerzas Militares, 1973. [ Links ]

Pichón, Francisco. Geografía de la península Guajira. Santa Marta: Escoffet, 1947. [ Links ]

Polo Acuña, José. "Una mediación fallida: las acciones del cacique Cecilio López Sierra y el conflicto Hispano-Wayuu en la Guajira, 1750-1770". Historia Caribe, no. 4 (1999): 67-76. [ Links ]

Polo Acuña, José. "La colonización agrícola-ganadera y el papel del comercio en las relaciones interétnicas en las tierras del Río Limón, Guajira venezolana, 1830-1880". Jangwa Pana, no. 4 (2005): 19-37. [ Links ]

Polo Acuña, José. "Indígenas, poderes y mediaciones en la Guajira en la transición de la Colonia a la república (1750-1850)". Tesis doctoral, Universidad Central de Venezuela, 2010. [ Links ]

Quirós, Luis Ovidio. Estudios sobre ejidos (Ejidos del Estado Zulia). Buenos Aires: Macagro-Landa, 1960. [ Links ]

Reichel-Dolmatoff, Gerardo. "Cambios y contactos culturales en la Sierra Nevada de Santa Marta". Revista Colombiana de Antropología 1, no. 1 (1953): 15-122. [ Links ]

Restrepo, José Manuel. Historia de la Revolución de la República de Colombia, t. V. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1945. [ Links ]

Saether, Steinar. Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2005. [ Links ]

Saether, Steinar. "Estudios recientes sobre raza e independencia en el Caribe colombiano (1750-1835)". En Historias de raza y nación, compilado por Claudia Leal y Carl Langebaek, 381-406. Bogotá: Universidad de los Andes, 2010. [ Links ]

Saler, Benson. "Principios de compensación y el valor de las personas en la sociedad Guajira". Montalbán, no. 17 (1986): 53-65. [ Links ]

Sánchez Mejía, Hugues. "Tenencia de la tierra, mano de obra, mercados y productividad en la frontera: españoles, indígenas y comunidades campesinas en la gobernación de Santa Marta. 1700-1810". Tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, 2010. [ Links ]

Sánchez Mejía, Hugues. "La presencia de indios, negros, mulatos y zambos en la historiografía sobre la independencia del Caribe colombiano, 1770-1830". Memoria y Sociedad, no. 34 (2010): 5-20. [ Links ]

Sourdis Nájera, Adelaida. "El Caribe en el Boletín. Relatos que hacen historia". Boletín de Historia y Antigüedades, no. 816 (2002): 541-552. [ Links ]

Suárez Araméndiz, Miguel Antonio. "Movimiento independentista, construcción republicana y actores sociales en Valledupar (1808-1858)". En Becas culturales en investigación socio-cultural e historia regional y/o local del departamento del Cesar. Resultados de la primera convocatoria 2005, editado por Observatorio del Caribe Colombiano, 47-97. Cartagena: Observatorio del Caribe Colombiano, 2006. [ Links ]

Thompson, Edward. Costumbres en común. Barcelona: Crítica, 1995. [ Links ]

Tovar Pinzón, Hermes. Colombia: droga, economía, guerra y paz. Bogotá: Planeta, 1999. [ Links ]

Valencia Llano, Alonso. Marginados y "sepultados en los montes". Orígenes de la insurgencia social en el Valle del Río Cauca, 1810-1830. Cali: Universidad del Valle, 2008. [ Links ]

Valencia Llano, Alonso. Dentro de la ley, fuera de la ley. Resistencias sociales y políticas en el valle del río Cauca 1830-1855. Cali: Universidad del Valle, 2008. [ Links ]

Van Young, Eric. "Los sectores populares en el movimiento mexicano de independencia, 1810-1821: una perspectiva comparada". En Naciones, gentes y territorios (Ensayos de historia e historiografía comparada de América Latina y el Caribe), editado por Víctor Manuel Uribe Urán y Luis Javier Ortiz Meza, 141-174. Medellín: Universidad de Antioquia, 2000. [ Links ]