Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Ciencia y Tecnología Agropecuaria

versión impresa ISSN 0122-8706versión On-line ISSN 2500-5308

Cienc. Tecnol. Agropecuaria vol.22 no.1 Mosquera ene./abr. 2021 Epub 01-Ene-2021

https://doi.org/10.21930/rcta.vol22_num1_art:1836

Transformación y agroindustria

Bienestar animal y calidad de la canal en ovinos de pelo beneficiados en un frigorífico de Córdoba, Colombia

1Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). Grupo GIISBA. CI Turipaná. Cereté

2Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). Grupo GIISBA. CI Motilonia. Agustín Codazzi, Cesar

Se realizó un estudio transversal del tipo descriptivo en una planta de beneficio (PB) comercial ubicado en el departamento de Córdoba, Colombia, con el objetivo de determinar las características del transporte, manejo presacrificio e indicadores de calidad de la canal relacionados con el bienestar en ovinos. Se observaron 18 descargas y 883 canales de ovinos. Además, se registraron características del vehículo, del viaje y la carga; características del manejo animal en la PB; y calidad de canales en términos de pH y contusiones. La distancia promedio fue de 58.9 kilómetros. El peso promedio de los ovinos fue de 26,8 ± 6 kg y la densidad de carga fue entre 38,7 y 275,9 kg/m2. La espera en planta y la descarga del camión tardaron en promedio 21,7 y 38,7 minutos, respectivamente. El 88,3% de los animales ingresó al noqueo jalado o empujado por un operario. El tiempo promedio entre noqueo y sangría fue de 74 segundos. El 29,2% de las canales presentó algún grado de hematomas; 78,8% afectó solo el tejido subcutáneo y 21,2%, el tejido muscular. El 58,9% fue de un diámetro < 5 cm, el 23,6% entre 5 y 10 cm y 17,4% > 10 cm. El lomo fue la región anatómica más afectada (49,6%). El promedio de pH24 horas fue de 5,81. En general, los ovinos destinados a beneficio viajan a elevadas densidades de carga, son altamente manipulados previamente al sacrificio y presentan indicadores de pobre bienestar en la canal que estarían relacionados a algunas fuentes de estrés mencionadas.

Palabras clave industria de la carne; manejo presacrificio; ovinos; sanidad animal; transporte de animales

A descriptive cross-sectional study was carried out at a slaughterhouse (SH) located in the Córdoba Department, Colombia. It aims to determine sheep transportation characteristics, pre-slaughter handling, and carcass quality indicators related to animal welfare. We observed 18 unloads and 883 sheep carcasses and recorded vehicle, journey, load data, animal handling characteristics at the SH, and carcass quality in terms of pH and bruises. The average distance was 58.9 kilometers. The transported sheep’s average weight was 26.8 ± 6 kg, and load density was between 38.7 and 275.9 kg/m2. The waiting time at the SH and truck unloading took 21.7 and 38.7 minutes on average, respectively. 88.3% of the animals entered the stunning area pulled or pushed by the operator in charge. The average time between stunning and bleeding was 74 seconds. 29.2% of the carcasses had some degree bruising; 78.8% affected only subcutaneous tissue and 21.2% muscle tissue. 58.9% of bruises were < 5 cm in diameter, 23.6% between 5 and 10 cm, and 17.4% > 10 cm. The loin was the most affected anatomical region, with 49.8% of the bruising. The average pH24 hours was 5.81. In general, sheep destined for slaughter travel at high load densities are highly manipulated before slaughter and show animal welfare indicators in the carcass related to stress sources.

Keywords animal health; animal transport; meat industry; pre-slaughter handling; sheep

Introducción

La logística presacrificio adecuada es fundamental para que el animal llegue en buen estado a la planta de beneficio (Miranda de la Lama, 2013). El transporte de ganado ha sido considerado elemento indispensable en la cadena de suministro y uno de los eventos de mayor estrés para los animales (Gallo et al., 2018; Miranda de la Lama, 2013). El transporte deficiente puede generar consecuencias negativas como deshidratación, pérdida de peso corporal, hematomas, deterioro del sistema inmune y aumento de la morbilidad y mortalidad (Coffey et al., 2001, citado por Cernicchiaro et al., 2012; Knowles, 1998). Los ovinos, en comparación con otras especies, son particularmente tolerantes al transporte, a la privación de alimento y agua por su condición de rumiantes, y tienden a una menor tasa de mortalidad general (Knowles, 1998).

Adicionalmente, existen numerosos momentos en los que los animales se ven afectados por factores como manejo, ayuno, densidades de carga, vibraciones, diseño del vehículo, duración del viaje, ascenso y descenso del camión, manejo por personas sin experiencia y condiciones climáticas, entre otros, que no solo afectan el bienestar de los animales, sino que también pueden reflejarse en mermas, impactando la calidad e inocuidad del producto (De Vries et al., 2014; Gallo et al., 2018; Miranda de la Lama, 2013).

Lo anterior expone a los animales a estresores físicos, ambientales y psicológicos desde su salida de los predios hasta los mataderos. Un adecuado manejo presacrificio con el concepto de bienestar animal (BA) como eje central del proceso tendrá un impacto positivo en las ganancias de los productores, distribuidores y minoristas, debido a que estas actividades influyen en gran medida en el precio de los animales, la cantidad y calidad de los productos, además de la satisfacción de los consumidores (Gallo et al., 2018).

La aplicación de estrategias para mejorar el manejo de los ovinos en la etapa de producción y ante mortem son necesarias para disminuir las consecuencias de daño en la calidad del producto final. En Colombia recientemente se aprobó la normativa específica en el campo del bienestar para producción en la especie ovina, la Resolución 000136 de 2020 (Ministerio de Agricultura [MinAgricultura], 2020); asimismo, se han creado normativas como el Decreto 1500 en las plantas faenadoras de carne que deben cumplir con el buen trato de los animales (Ministerio de Ambiente [MinAmbiente], 2007), como también lo indica la Ley 1774 de 2016 (MinAmbiente, 2016) que propende por el mejoramiento del BA.

Por otro lado, se debe tener muy presente la importancia de una buena interacción humano-animal, ya que interacciones muy pobres pueden resultar en estrés y accidentes tanto para los animales como para los manejadores (De Boyer des Roches et al., 2016). El objetivo de este estudio fue evaluar el transporte comercial de ovinos, manejo animal presacrificio y calidad de su canal, como indicadores de BA en una planta de beneficio en el departamento de Córdoba, Colombia.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de corte transversal entre mayo del 2017 y julio del 2018 en una planta de beneficio (PB) bovino localizada en el municipio de Cereté (Córdoba, Colombia), a una altura de 22 m s.n.m., temperatura promedio de 28 °C y humedad relativa de 85%. La precipitación promedio anual es de 1.340 mm; la época de lluvias comprende los meses de abril a noviembre, donde se registra aproximadamente el 85% de la precipitación, y la época seca desde noviembre hasta mediados de abril.

La PB se encuentra habilitada para el faenamiento de ovinos por la autoridad competente (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [Invima], Código Registro 007OC), ya que cumple con los requisitos sanitarios exigidos por la legislación colombiana (Invima, 2018). El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Durante el periodo de estudio señalado, se logró realizar la evaluación de nueve sacrificios evaluados durante tres días seguidos (día 1 = recepción animal; día 2 = faena; día 3 = en cámaras de refrigeración).

La encuesta realizada fue un documento estructurado probado en faenas previas al inicio del estudio. Se evaluaron aspectos del transporte, variables de manejo y del animal durante el presacrificio, así como indicadores de calidad de la canal relacionados al BA. Los datos del transporte y de la carga se registraron a través de encuestas estructuradas dirigidas a los choferes o personal a cargo de los animales durante el viaje, quienes fueron previamente informados sobre el objetivo del trabajo. La información del vehículo y de manejos ante mortem fue obtenida mediante una evaluación visual. Se estimó la distancia recorrida en kilómetros, utilizando la herramienta de Google Maps.

Del transporte se registró el tipo de infraestructuras de carga que poseía el predio, distancia estimada de corrales de reunión a zonas de carga, ubicación del predio y velocidad estimada del viaje. En relación con la logística del transporte en planta y variables del animal, se registró el tiempo estimado de viaje, tiempo de espera para descargar en planta, tiempo de descarga (María et al., 2004), número de animales descargados, peso de los animales, sexo, edad por cronometría dentaria y fenotipo animal (criollo, cruce, otras razas).

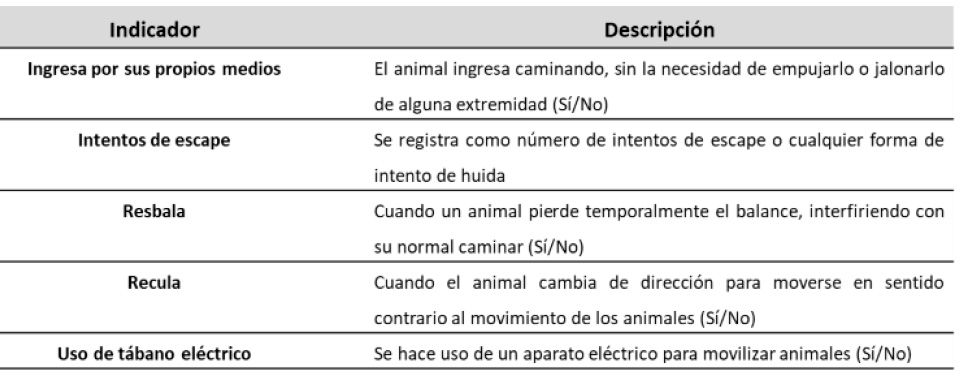

Respecto a infraestructura y manejo animal, se registraron características de la rampa de descarga; corrales de espera, observaciones generales del comportamiento en corrales de espera; manga de ingreso a beneficio, indicadores de manejo como la movilización animal desde corrales de espera hasta la sala de faena; tipo de noqueo y efectividad del noqueo. La faena, generalmente, se realizaba al día siguiente de la recepción de animales. En el ingreso a la sala de faena, se evaluó si el animal ingresaba por sus propios medios, si intentó escapar; si resbaló o reculó (María et al., 2004) o si se utilizó tábano eléctrico para movilizar a los animales (Grandin, 2013) (tabla 1).

Tabla 1 Indicadores de manejo y comportamiento animal durante el manejo previo al ingreso

Fuente: Adaptada de Grandin (2013) y María et al. (2004)

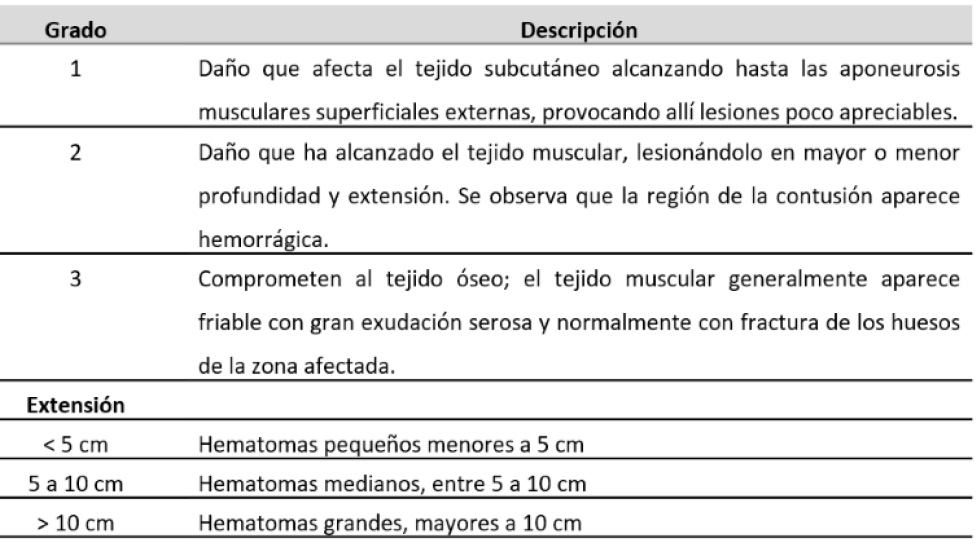

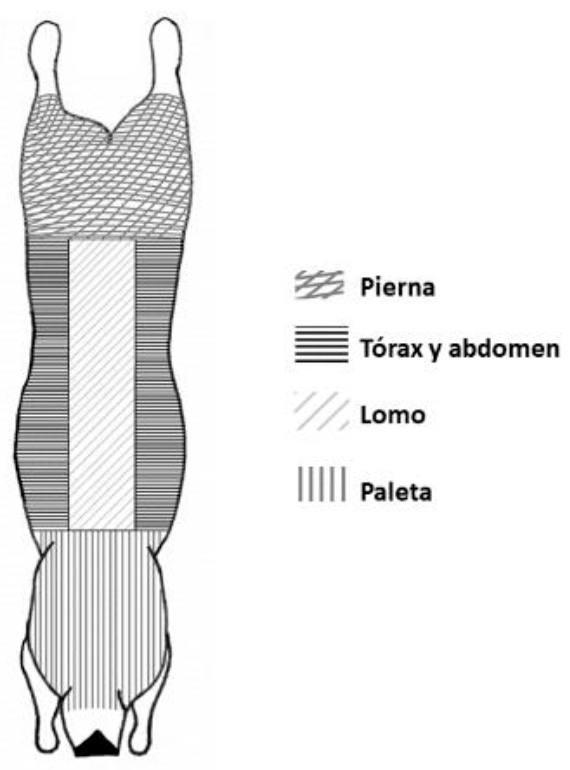

En sala de faena se inspeccionaron las canales y se registraron los hematomas (contusiones), de acuerdo con lo descrito por Tarumán y Gallo (2008) (figura 1, tabla 2).

Tabla 2 Descripción del registro de los hematomas de acuerdo con su grado y su extensión

Fuente: Tomada de Tarumán y Gallo (2008)

Fuente: Adaptada de Tarumán y Gallo (2008)

Figura 1 Regiones anatómicas consideradas para la ubicación de las contusiones en las canales ovinas

En cámara de frío, a las 24 horas se midió el potencial de hidrógeno (pH24h) utilizando un peachímetro de inserción para carnes (HANNA HI99163), entre los músculos Semitendinosus y Biceps femoris (pierna) a las 24 h post mortem, siguiendo el procedimiento descrito por Carter y Gallo (2008). El peachímetro se calibró en cámaras de frío, previo a su uso, con soluciones control (tampones pH 4 y 7, a 4 °C) y fue recalibrado cada 8-10 mediciones.

Análisis estadístico

Los parámetros de calidad de la canal se analizaron con estadística descriptiva efectuando promedios, intervalos, desviaciones y porcentajes. Para el análisis de la información se construyeron bases de datos y se utilizaron las herramientas del Excel 2016 e InfoStat. Para comparar la variable de pH por sexo, se hizo una prueba t, comprobando primero que las varianzas entre grupos fueran iguales. El supuesto de normalidad se evaluó por revisión grafica de la distribución de los residuales en diagramas de frecuencia y pp-plot utilizando el software SAS®, versión 9.4. Adicionalmente, se realizó el análisis de correlaciones entre algunos puntos que fueron considerados como factores de riesgo de estrés y los indicadores de BA en canales, pero no se encontró relación alguna, por lo que finalmente fueron excluidos del trabajo.

Resultados y discusión

Logística del transporte

Durante el periodo de estudio se analizaron 18 cargas o transportes. Todas las cargas animales procedieron de municipios del departamento de Córdoba (Lorica 44,4%, San Pelayo 16,6%, Moñitos 11,11%, Canalete 11,115%, Sahagún 5,55%, San Andrés de Sotavento 5,55%, no contesta 5,55%), con una distancia de recorrido aproximada de 58,9 km; por lo tanto, eran viajes cortos. A la planta arribaron 883 ovinos, de los cuales el 84,3% fueron machos y 15,7% hembras. El peso vivo promedio de sacrificio fue de 26,8 ± 6 kg.

Fotografías: Sandra Perdomo (a) y Lorena Aguayo (b)

Figura 2 Vehículos de carga utilizados para transportar ovinos hacia la planta de beneficio. a. Camioneta pickup con platón abierto. b. Camión con carrocería de estaca

En la figura 2a se muestran los animales transportados en un vehículo que no es adecuado para los animales, ya que estos viajan tumbados y amarrados. En la figura 2b, se puede apreciar un vehículo apto para el transporte de los ovinos.

En relación con la carga de los animales, 11,8% de los predios poseía una manga de conducción y 23,5% tenía embarcadero o rampas de carga para los animales. Previo a la carga, la mayoría de los animales se encontraba a distancias cercanas, menores o iguales a 20 metros (94,4%), pero otros hasta 600 metros (5,6%). La limitada infraestructura de carga en finca favorece manejos inapropiados como la carga animal, utilizando la fuerza de los trabajadores de la finca, lo que puede poner en riesgo tanto el bienestar de los animales como el de los trabajadores.

Los vehículos que arribaron a la PB transportando ovinos durante el periodo del estudio eran de una carrocería rígida, de dos ejes, suspensión mecánica y de funcionamiento con ACPM (Diesel) el 94,1% de los vehículos poseía carrocerías de listones de madera de una altura promedio de 1,27 m, lo que permitían una mayor ventilación durante el movimiento, favoreciendo la termorregulación de los animales confinados durante el transporte. Solo se presentó una carga animal en un vehículo no apto, una camioneta pick-up con platón abierto (paredes bajas) donde los animales venían en decúbito lateral y amarrados por los miembros para que no pudieran escapar, e impidiendo una posición correcta para amortiguar los movimientos del vehículo durante su transporte (figura 2a). La mayoría de los compartimentos de carga de los vehículos que transportaban ovinos eran aptos (figura 2b) y poseían áreas promedio de 8,38 m., lo que es bastante menor al tamaño estándar de los vehículos que transportan bovino que corresponden a una capacidad de 14 a 16 animales de peso promedio de 455 kg (Romero, Uribe-Velásquez et al., 2013).

Por otro lado, con respecto a la utilización de cama durante el transporte, solo seis camiones (35,3%) usaron algún tipo de cama, siendo lo más común afrecho de arroz, hojas o aserrín. Este porcentaje es bastante menor a lo encontrado por Romero, Sánchez y Gutiérrez (2011), quienes evaluaron el transporte de bovinos en dos plantas del occidente colombiano; estos autores encontraron que el 96,4% de los camiones utilizaba algún tipo de cama para transportar el ganado bovino. Este menor porcentaje de utilización de cama puede deberse al desconocimiento por parte de los conductores de los beneficios de su uso tanto por aspectos higiénico-sanitarios durante el viaje evitando que los purines salgan del compartimento, como por la estabilidad que brinda al animal en movimiento (Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE], 2010). Cabe señalar que esta es una exigencia de la Resolución 002341 de 2007 específica para bovinos y bufalinos (Instituto Colombiano Agropecuario [ICA], 2007). En el caso de ovinos aún existe un vacío legal que actualmente se está solventando con el artículo 5 de la Resolución 000136 del 2020, la cual señala que deberá seguir lo establecido en el Manual de bienestar animal en el transporte de animales en pie que expida el Ministerio de Transporte y el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA (Instituto Colombiano Agropecuario [ICA] & Ministerio de transporte [MinTransporte], s. f.). Por otro lado, el uso de materiales de cama es parte de las recomendaciones internacionales de la OIE (2010), que son la base para el transporte de animales de granja.

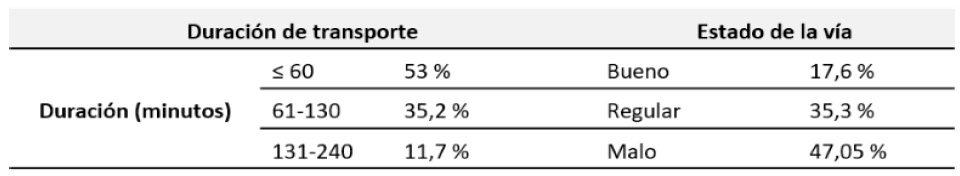

Según lo estimado por los choferes, la velocidad promedio del viaje fue de 54,7 km/h. El 47,1% de ellos señaló que las vías utilizadas estaban en mal estado; un 35,3%, en estado regular, y un 17,6%, en buen estado. Esto quizás tiene relación con el hecho de que, a pesar de las cortas distancias, el 35% de los viajes tuvo una duración entre 61 y 130 minutos, y el 11,7%, entre 131 y 240 minutos (tabla 3).

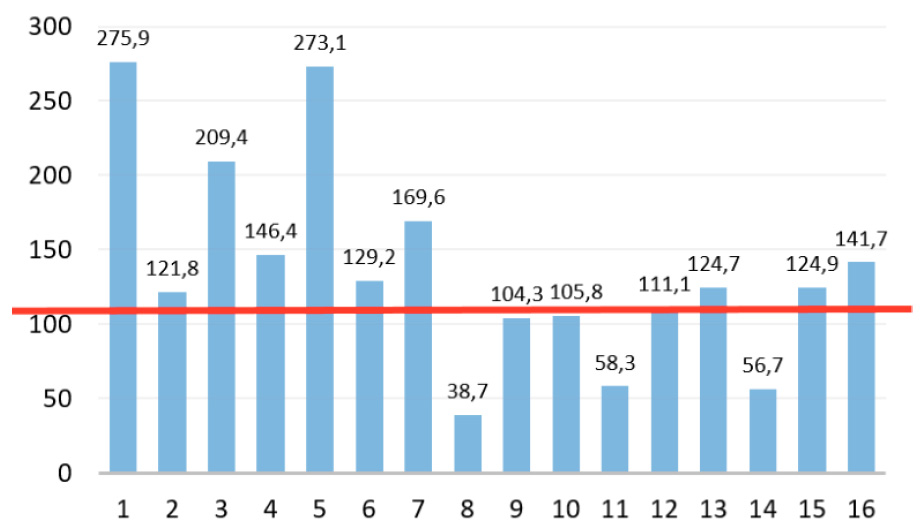

Densidad de carga

La densidad de carga es otro factor relevante para evaluar el estado de bienestar o confort con que viajan los animales, y está determinada por el área de que disponen los animales dentro del vehículo, según el número y el peso de estos; también afecta directamente su capacidad para mantener el balance dentro del vehículo en movimiento (Gallo et al., 2018; Romero, Toro, & Sanchez, 2011; Warriss et al., 2003). Sólo puede ser calculado si el peso total de los animales y el área del piso donde están se conoce (Warriss et al., 2003). En la figura 3 se muestra que la densidad de carga en este estudio tuvo un rango mínimo y máximo de 38,7-275,9 kg/m2, y un promedio de 138,5 kg/m2 que sobrepasa lo recomendado por las autoridades (113 kg/m2 para animales de 25 kg en promedio) (Instituto Colombiano Agropecuario [ICA] & Ministerio de transporte [MinTransporte], s. f.).

Once de 17 cargas (64,7%) sobrepasaron la densidad de carga recomendada; cinco de ellas, por sobre los 160 kg/m2, y otras tres, por debajo de lo recomendado (51,2 kg/m2 en promedio). No obstante, una carga no se tuvo en cuenta, ya que los animales venían en un transporte no convencional y amarrados, por lo que no se pudo estimar la densidad de carga. Tarumán y Gallo (2008), al evaluar el transporte de ovinos a un frigorífico al sur de Chile, reportaron densidades de carga comercial de 106,8-225,4 kg/m2 para los borregos y de 112,1-216,4 kg/m2 para los corderos, cuyos máximos son menores que lo encontrado en el presente estudio. Esto concuerda con Warriss et al. (2003), quienes registraron cargas 121-214 kg/m2 en transportes comerciales en el Reino Unido. Cabe señalar que la mayoría de los vehículos utilizados en dicho estudio tienen gran capacidad y poseen al menos dos pisos.

Fuente: Elaboración propia

Figura 3 Densidad de carga de ovinos transportados a una planta de beneficio del departamento de Córdoba, Colombia. La línea roja representa la densidad de carga recomendada por el ICA y el Mintransporte (s. f.) de 113 kg/m2 para animales que promedian los 25 kg

Es importante señalar que tanto la escasez como el exceso de espacio disponible durante el transporte pueden afectar el bienestar de los animales. Una elevada densidad de carga (menor disponibilidad de espacio) aumenta las probabilidades de que, al caer los animales, tengan dificultad para volver a levantarse, aumentando el riesgo de ser pisoteados, lo que ocasiona contusiones y gastos de energía adicionales que se traducen en alteraciones del pH en la carne (Varón et al., 2014). Una baja densidad de carga (exceso de espacio) origina que el animal carezca de apoyo físico, originando un efecto de rebote que, moviéndose en masa y a gran velocidad, puede ocasionar pérdida del balance, caídas, sufrimiento, dolor y miedo. En este sentido, y considerando la calidad de las vías, se debe dar gran importancia al ajuste de la carga animal. En términos de superficie por animal, se encontró un promedio de 0,2 m2 por animal, con un mínimo y máximo de 0,1 y 0,6 m2. El espacio recomendado por la Food and Agriculture Organization (Heinz & Srisuvan, 2001) es de 0,4 m2 por ovino transportado.

Tiempo de descarga

En cuanto al tiempo de espera previo a la descarga, el 86,7% de las cargas demoró más de lo recomendado, con un promedio de 21,7 minutos. Se observó que uno de los factores que retrasaba el inicio de la descarga animal tenía relación con la infraestructura de corrales y la no especialización de la planta de beneficio en la faena de ovinos. Al faenar también bovinos, se cruzaban físicamente procesos como el arreo hacia el cajón de noqueo de bovinos con la descarga de ovinos hacia la balanza de pesaje; por lo tanto, para que los ovinos pudieran ser descargados, había que esperar el avance de los bovinos en la manga hacia el cajón de noqueo, lo que a veces retardaba los procesos operativos.

En relación con la descarga, esta tardó en promedio 38,7 minutos (Min. 9-Max. 80), un tiempo que resultó extenso probablemente debido a lo mencionado previamente en relación con cruce de procesos de arreo hacia faena bovina y descarga ovina. También se observó al inicio del estudio que la planta contaba con una rampa de descarga inadecuada, abierta, que permitía la visión de los animales hacia los lados y hacia el suelo, lo que podría causar miedo y dificultad durante el descenso de los animales. Posteriormente, la planta de beneficio realizó un cambio de esta rampa, instalando una cerrada tanto en los laterales como en el piso, lo que facilitó considerablemente el manejo de descarga. Pérez et al. (2017) reportaron un tiempo promedio de descarga en bovinos de 2,8 minutos; Huertas y Gil (2008) registraron un tiempo promedio en la descarga de 5,4 ± 0,2 minutos, similar a lo encontrado por Romero, Cobo y Gonzales (2013) con un promedio de 4,52 minutos. Por otra parte, Miranda de la Lama et al. (2010), quienes estudiaron los puntos críticos de la cadena logística presacrificio del sector ovino (Aragón, España), encontraron que el tiempo de espera hasta la descarga varió de 5 a 20 minutos, mientras que la descarga reportó un rango de tiempo de 5 a 22 minutos; los transportes utilizados en dicho estudio fueron camiones especializados de tres pisos. Según una escala de valoración del estrés durante la carga y descarga desarrollada por María et al. (2004), las descargas resultan ser apropiadas si están por debajo de los 15 minutos.

Manejo ante mortem en la planta de sacrificio

El tiempo de espera en corrales tuvo un promedio de 19,4 horas (máximo 26 horas). Considerando que los animales generalmente son encerrados el día anterior al transporte, sin alimento, podría decirse que los ovinos pasan cerca de 32 horas en ayuno previo a la faena. Esto es un punto que podría estar afectando de manera importante el BA, ocasionando pérdida de peso vivo, especialmente durante las primeras 12 horas de ayuno.

Por otro lado, durante la llegada a corrales de espera se evidenció una mezcla de grupos importante, ya que los animales no eran separados por lote de origen, categoría o sexo; comúnmente, se utilizaron dos de los cuatro corrales disponibles. Esta situación llevó a que se observaran reiteradas interacciones sociales entre animales como intentos de montas entre machos, de machos a algunas hembras y conflictos entre machos. Algo similar fue descrito por Miranda de la Lama et al. (2012) en un estudio de comportamiento y evaluación del estrés durante los primeros días de mezcla social, donde identificaron que la mezcla social entre animales desconocidos altera la estructura social de grupo e incrementa las interacciones agonísticas que llevan al establecimiento de una nueva jerarquía social. Esto en el proceso puede afectar el bienestar de los animales y alterar la calidad del producto. Bianchi y Garibotto (s. f.) recomiendan que los ovinos sean llevados a corrales de espera amplios, cubiertos e iluminados, y que sean separados por lotes de procedencia, ya que así se evitarán las peleas por jerarquías.

En cuanto al sacrificio, todos los sacrificios evaluados se realizaron al día siguiente de la recepción. Durante el ingreso a la sala de faena, el 88,3% de los animales no lo hizo por sus propios medios, es decir, ingresaban halados por alguna extremidad o cargados por el operario; otros eventos comportamentales que se observaron fueron intento de fuga, retrocesos, deslizamientos y balidos (27,8%; 20,1%; 14,7% y 9,8%, respectivamente). Diversos autores han demostrado que el uso de dispositivos como banderas, cascabeles e incluso bolsas de plástico, sin contacto físico, ayudan a que la movilización de los animales sea rápida y eficaz, facilitando los procesos operativos de la PB (Ceballos et al, 2018; Gallo et al, 2018; Grandin, 2013); no obstante, en el frigorífico donde se realizó el estudio no se utilizaron dispositivos que permitieran una movilización adecuada de los animales.

Respecto a la infraestructura de las plantas, González et al. (s. f.), en un análisis de la cadena ovina argentina a nivel de empresa ganadera, transporte y frigoríficos, recomendaron que los animales debían ser conducidos a la sala de noqueo a través de mangas que reúnan condiciones mínimas, como el piso antideslizante, paredes cerradas y una adecuada orientación del circuito que facilite su desplazamiento. Por otro lado, Grandin (1991) destacó la importancia de la infraestructura en instalaciones donde haya manejo animal, para que este sea adecuado, evitando que los animales caigan o resbalen; las mangas deben permitir que el desplazamiento de los animales sea tranquilo; poseer una buena iluminación a la entrada de la sala de noqueo y en instalaciones del frigorífico en general; evitar ruidos de alta frecuencia, y evitar que los animales vean personas, sombras o cualquier otro distractor en su camino.

La planta frigorífica donde se realizó la evaluación no contaba con la mayoría de la infraestructura recomendada para el traslado de ovinos al noqueo. La principal falencia en este punto fue la falta de una manga de paredes cerradas, ajustada al tamaño de los ovinos, que no permitiera la distracción de la visión al exterior. En cuanto al noqueo o insensibilización animal, 97,5% de los animales cayó al primer disparo siendo considerado aceptable según las pautas de Grandin (2013); sin embargo, 1,8% de los ovinos (16 de 911 animales) presentaron algún signo de conciencia, lo que se encuentra por sobre lo recomendado por dicha autora (máximo 1 de 500 animales).

El tiempo promedio entre noqueo y sangría (degüelle) fue de 74 segundos (1 min y 14 seg), lo que se podría considerar como excesivo, ya que este tiempo debe mantenerse al mínimo, incluso 13,1% de los animales fue desangrado sobre los 2 minutos. La planta superaba el tiempo recomendado por Warriss (2004, citado por Gallo & Tadich, 2008), quien sugirieron que este proceso debe tardar menos de 30 segundos cuando se trata de técnicas en que pueden recobrar la conciencia más fácilmente y el animal pueda sentir dolor y miedo. En este sentido, la técnica utilizada por la planta era el proyectil con perno cautivo (100%). De este modo, los animales no tenían la posibilidad de recobrar la conciencia a no ser que el procedimiento quedara mal ejecutado; a pesar de esto, los tiempos deberían ser disminuidos al mínimo para evitar posibles problemas de calidad de producto cárnico causados por hemorragias internas en los animales.

Evaluaciones post mortem: indicadores de calidad de canal asociados al BA

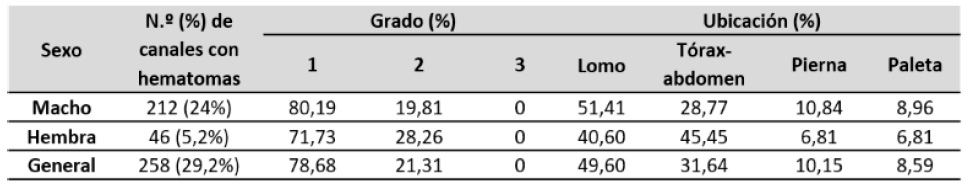

En el estudio se encontró que, de las 883 canales evaluadas, la mayoría provenía de machos jóvenes (corderos), menores a un año (74,17% sin muda de dientes). El promedio del peso de las canales fue 11,1 kg (CV 24,3%), con un rendimiento centesimal promedio de 41,5%. Del total de las canales observadas, el 29,2% registró algún grado de hematoma (tabla 4).

Tabla 4 Distribución (%) de las canales ovinas según el grado del hematoma y la región anatómica afectada, en general y por sexo (N = 883)

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4 se puede ver que, en general, se detectaron 258 canales con hematomas (29,2%); la mayoría corresponde a una contusión superficial (78,68%), lo que afecta solo al tejido subcutáneo (grado 1). Un menor porcentaje llegó a afectar al músculo (21,31%, grado 2), y no se detectaron contusiones que afecten al tejido óseo (grado 3). Tanto en machos como en hembras predominó la contusión superficial. La mayoría de los hematomas se ubicaron principalmente en el lomo, seguido del tórax-abdomen, pierna y, finalmente, en la paleta. En las hembras, los hematomas se ubicaron principalmente en el tórax- abdomen. Se registró que el 59,6% de las canales tuvo hematomas de extensión menor a 5 cm; 23,9%, entre 5-10 cm, y 17,6%, mayor a 10 cm.

Estos hallazgos son levemente superiores a lo encontrado en la tercera auditoría de calidad de la cadena cárnica ovina del Uruguay, en donde se evaluaron 2.108 canales; allí se reportó que 24,5% de ellas tuvo algún grado de hematoma (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria [INIA], 2017). El reporte además señaló que 4,1% de estas canales con hematomas tuvieron una severidad 2 —o sea, daño a nivel muscular—, que implica una pérdida de valor importante para la canal, ya que el daño debe ser removido (INIA, 2017).

En Chile, Tarumán y Gallo (2008) evaluaron 39.301 canales en una de las principales plantas faenadoras ovinas de exportación de la región de Magallanes en función de la distancia de transporte local (hasta 400 km), y encontraron que 7,5% (6,1% para distancias de 0 a 99 km) de las canales presentaba algún grado de contusión. Estos hallazgos son más bajos que lo encontrado en el presente estudio, en donde las distancias fueron clasificadas como cortas. Sin embargo, en otro estudio del mismo año, Carter y Gallo (2008), evaluando dos tipos de viaje nacional: local terrestre, por caminos de trocha y asfalto (12 h), y uno de largas distancias, por caminos de trocha, asfalto y vía marítima (46 h), encontraron un 25% y 33% de canales contusas, respectivamente, porcentajes similares a lo registrado en el presente estudio.

Cabe destacar que la relación entre distancia recorrida y contusiones no es siempre directa, probablemente porque hay muchos factores que interactúan (Tarumán & Gallo, 2008). Uno de ellos es la calidad de las vías que, como mencionaron los choferes del presente estudio, fueron calificadas principalmente como de mala calidad. La mayoría de las contusiones fueron en el lomo; sin embargo, las de mayor gravedad (grado 2) se ubicaron principalmente en la región anatómica del tórax-abdomen y en la pierna. El lomo es una de las regiones más valiosas de la canal y, cuando se presentan contusiones grado 2 (o severa, como la señalan en Uruguay), podrían realizarse recortes que abarcan desde pequeñas zonas, en que solo se pierden unos gramos, hasta varios kilos de carne por animal (Tarumán & Gallo, 2008).

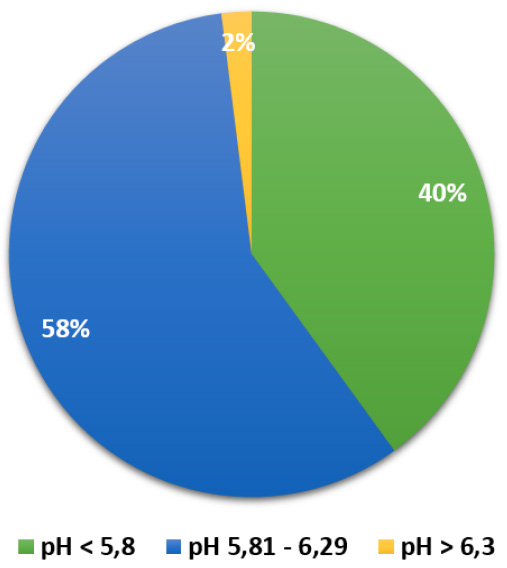

El pH es una de las principales medidas para monitorear la calidad de la carne y el BA, ya que está relacionado con el agotamiento de las reservas de glucógeno y la liberación de lactato causado por el manejo estresante durante las operaciones previas al sacrificio (Gallo et al., 2018; Romero, Uribe-Velásquez et al., 2013). Aunque se dice que el ovino joven es menos susceptible al estrés previo al sacrificio (Sañudo, 2008, citado por Partida de la Peña et al., 2017), el pH puede dar indicios sobre cómo fue el manejo de los animales antes de morir y la vida útil que puede llegar a tener su carne.

El promedio de pH 24 de la pierna encontrado en este estudio (5,82) fue similar al promedio registrado por Castro et al. (2017) en el Musculus longissimus (lomo) de ovinos de la raza Mora colombiana; sin embargo, a diferencia de ese estudio, los valores del pH por sexo en el presente estudio fueron significativamente mayores en las hembras (5,9 ± 0,02) que en los machos (5,8 ± 0,01) (p < 0,001), lo que podría ser atribuido a que la mayoría de las hembras de nuestro estudio fueron ovejas de descarte, de mayores edades y pesos. Se ha observado cierta tendencia a aumentar el pH con el peso al sacrificio, posiblemente debido a la mayor susceptibilidad al estrés de los animales mayores (Sañudo et al., 1998). Por otro lado, el rango general de pH de las canales evaluadas fluctuó entre 5,2 a 6,8 (figura 4).

Similar a nuestro estudio, en México, Partida de la Peña et al. (2017) evaluaron el pH de 1.000 canales ovinas de diversas razas, encontrando un rango de 5,0 hasta 6,5, con un promedio de 5,5 ± 0,2. Este pH es menor al encontrado en el presente estudio, lo que puede deberse a que en México, a diferencia de nuestra región, predominan diversos sistemas de producción que varían según su modalidad, y nivel de intensificación y tecnología, originando diferentes niveles de nutrición; por lo tanto, hubo diferentes grados de reservas de glucógeno muscular hasta el sacrificio (Partida de la Peña et al., 2017). Por otro lado, en Chile, Carter y Gallo (2008), durante un muestreo de 100 canales de ovinos que fueron transportados a distintos tiempos, encontraron que el promedio general de pH fue de 5,93; sin embargo, hubo diferencias importantes entre el promedio registrado para el lomo (promedio 5,75) y la pierna (6,1). Cabe mencionar que estos ovinos, así como los de nuestra región, generalmente se alimentan casi exclusivamente a pastoreo de forma extensiva.

Fuente: Elaboración propia

Figura 4 Distribución del pH en canales evaluadas en un frigorífico de Córdoba, de acuerdo con tres categorías propuestas por Watanabe et al. (1996): bajo < 5,8; medio = 5,8-6,3; elevado > 6,3

En la figura 4 se muestra la distribución del pH de las canales evaluadas de acuerdo con tres categorías (Watanabe et al. 1996): bajo, medio y elevado. La mayoría de los pHs de este estudio (58%) estuvieron entre 5,8 y 6,3, calificados como pHs medios; le siguen los pHs bajos < 5,8 (40%, normal) y, finalmente, los pHs elevados > 6,3 (2%, no deseables, por el deterioro que pueden provocar en la calidad final del producto). Estos resultados son bastante diferentes a lo reportado por el INIA del Uruguay (2017) en su auditoría de calidad, donde el 64,9% de las canales evaluadas tuvieron un pH menor a 5,8 (normal) y el 35,2 % restante tuvo un pH calificado como medio (≥ 5,8).

En Colombia, el pH no es una medición de rutina en todas las plantas de beneficio; sin embargo, como muestran los resultados del presente estudio, esta es una variable de calidad que debe seguir siendo monitoreada, ya que nos podría estar indicando dos cosas: a) una limitante en calidad de la carne, impactando la vida útil del producto alimenticio, y b) un problema de BA, asociado a la falta de alimento o problemas en el transporte (elevadas densidades de carga, vías de mala calidad, problemas de conducción, estrés en general).

Según lo reportado por Albarracín y Sánchez (2013), los pH ideales de la carne de ovino deben estar entre los 5,5 y 5,7 para que conserve sus propiedades organolépticas, lo que concuerda con lo reportado por Hogan et al. (2007), quienes mencionaron que el pH ideal debe ser inferior a 5,7. Un pH alrededor de 5,8 a las 24 horas post mortem trasciende en defectos de calidad similares a la carne DFD (de la sigla en inglés Dark, Firm and Dry), que se caracterizan por presentar alta retención de agua, textura firme y pegajosa, además de un color rojo oscuro. Lo anterior se presenta en condiciones de transporte altamente estresantes y físicamente demandantes, especialmente en climas con temperaturas extremas (Gregory, 2007, citado por Miranda de la Lama, 2013).

Conclusiones

Los resultados de este estudio permiten concluir que existe una serie de limitantes para el bienestar de los ovinos que se llevan a sacrificio formal en el departamento de Córdoba. Problemas como escasez de infraestructura que facilite la carga de animales en fincas; densidades de carga durante el transporte que no se ajustan a las recomendaciones indicadas por el ICA y MinTransporte; mala calidad de las vías y deficiencia en el uso de materiales antideslizantes como cama; descargas de animales prolongadas, mezcla social en corrales de espera, y arreo deficiente hacia la sala de faena, son algunas de las limitantes que, junto con infraestructura poco adecuada para los ovinos, pueden ser fuentes multifactoriales de estrés y daño en los animales. Esto se vio reflejado en un elevado porcentaje de hematomas en las canales y pHs calificados como medios, lo que podrían estar poniendo en riesgo la calidad del producto final.

REFERENCIAS

Albarracín, H. W., & Sánchez, B. I. (2013). Caracterización del sacrificio de corderos de pelo a partir de cruces con razas criollas colombianas. Revista MVZ Córdoba, 18(1), 3370-3378. https://doi.org/10.21897/rmvz.200 [ Links ]

Bianchi, O. G., & Garibotto, C. G. (n. d.). Bienestar animal en ovinos a nivel de productor, transportista y frigorífico y repercusiones en la calidad de la canal.https://www.infocarne.com/ovino/bienestar_animal_en_ovinos_a_nivel_productor_transportista_y_frigorifico_repercusiones.htm [ Links ]

Carter, L. M., & Gallo, C. B. (2008). Efectos del transporte prolongado por vía terrestre y cruce marítimo en transbordador sobre pérdidas de peso vivo y características de la canal en corderos. Archivos de Medicina Veterinaria, 40(3), 259-266. http://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X2008000300006 [ Links ]

Castro, R. E., Moreno, V. D., Loza, V. W., & Nieto, S. D. (2017). Calidad sensorial de la carne de la raza ovina Mora colombiana en Pasto, Nariño (Colombia). Revista Colombiana de Ciencias Pecuaria, 30, 23. https://revistas.udea.edu.co/index.php/rccp/article/view/330556/20786885 [ Links ]

Ceballos, C. M., Sant’Anna, A., Boivin, X., De Oliveira C., F., De L. Carvalhal, V. M., & Paranhos da Costa, M. (2018). Impact of good practices of handling training on beef cattle welfare and stockpeople attitudes and behaviors. Livestock Science, 216, 24-31. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2018.06.019 [ Links ]

Cernicchiaro, N., White, B. J., Renter, D. G, Babcock, A. H, Kelly, L., & Slattery, R. (2012). Effects of body weight loss during transit from sale barns to commercial feedlots on health and performance in feeder cattle cohorts arriving to feedlots from 2000 to 2008. American Society of Animal Science, 90(6), 1940-1947. https://doi.org/10.2527/jas.2011-4600 [ Links ]

De Boyer des Roches, A., Veissier, I., Boivin, X., Gilot-Fromont, E., & Mounier, L. (2016). A prospective exploration of farm, farmer, and animal characteristics in human-animal relationships: An epidemiological survey. Journal of Dairy Science, 99(7), 5573-5585. http://dx.doi.org/10.3168/jds.2015-10633 [ Links ]

De Vries, M., Bokkers, E. A., Van Schaik, G., Engel, B., Dijkstra, T., & De Boer, I. J. (2014). Exploring the value of routinely collected herd data for estimating dairy cattle welfare. Journal of Dairy Science, 97(2), 715-730. https://doi.org/10.3168/jds.2013-6585 [ Links ]

Gallo, C., & Tadich, B. N. (2008). Bienestar animal y calidad de carne durante los manejos previos al faenamiento en bovinos. Revista Electrónica de Veterinaria, 9(10). https://www.redalyc.org/pdf/636/63617111001.pdf [ Links ]

Gallo, C., Tarumán, J., & Larrondo, C. (2018). Main factors affecting animal welfare and meat quality in lambs for slaughter in Chile. Animals, 8(10), 2-20. http://doi.org/10.3390/ani8100165 [ Links ]

González, A., Faverio, I., & Lamboglia, M. (s. f.). Bienestar animal en la cadena agroalimentaria de ovinos a nivel de empresas ganaderas, transporte y procesos en frigoríficos.http://www.programaovino.gba.gov.ar/docs/Bienestar%20animal%20en%20la%20cadena%20agroalimentaria.pdf [ Links ]

Grandin, T. (1991). Recomendaciones para el manejo de animales en las plantas de faena.https://www.grandin.com/spanish/Recomendaciones.html [ Links ]

Grandin, T. (2013). Recommended Animal Handling Guidelines & Audit Guide: A Systematic Approach to Animal Welfare. http://gpvec.unl.edu/Elective_files/feedlot/Animal_Handling_Guidelines_AMI_May2103.pdf [ Links ]

Heinz, G., & Srisuvan, T. (Eds.). (2001). Transporte del ganado. In Directrices para el manejo, transporte y sacrificio humanitario del ganado (Capítulo 6). Food and Agriculture Organization (FAO). http://www.fao.org/3/x6909s/x6909s08.htm [ Links ]

Hogan, J., Petherick, J., & Phillips, C. (2007). The physiological and metabolic impacts on sheep and cattle of feed and water deprivation before and during transport. Nutrition Research Reviews, 20(1), 17-28. http://doi.org/10.1017/S0954422407745006 [ Links ]

Huertas, S., & Gil, A. (2008). Caracterización del transporte terrestre de bovinos hacia plantas de faena en Uruguay. Revista Electrónica de Veterinaria, 9(10B), 1-14. https://www.semanticscholar.org/paper/Caracterizaci%C3%B3n-del-transporte-terrestre-de-bovinos-C%C3%A1nen-Rodr%C3%ADguez/bd977a772c4f75cd00ba21fe53ee9ec3b521f7e6 [ Links ]

Instituto Colombiano Agropecuario [ICA]. (2007). Reglamento sobre las condiciones sanitarias y de inocuidad del ganado bovino y bufalino en la producción primaria, (Resolución N.º 002341).https://www.ica.gov.co/getattachment/0b5de556-cb4a-43a8-a27a-cd9a2064b1ab/2341.aspx [ Links ]

Instituto Colombiano Agropecuario [ICA] & Ministerio de Transporte [MinTransporte] (n. d.). Manual de procedimiento para el transporte, manejo y movilización de animales a pie. https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=12789. [ Links ]

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria [INIA]. (2017). Tercera auditoria de calidad de carne ovina del Uruguay. Serie Técnica, 228. http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/6769/1/st-228-2017.pdf [ Links ]

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). (2018). Plantas de beneficio y desposte de ovino, caprino, equino, conejos y avestruces) autorizadas e inscritas ante el Invima.https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/plantas/PLANTAS-DE-BENEFICIO-Y-DESPOSTE-DE-EQUINOS-OVINOS-CONEJOS-Y-AVESTRUCES-INSCRITAS-a-AGOSTO-2018.pdf [ Links ]

Knowles, T. G. (1998) A review of the road transport of slaughter sheep. Veterinary Record, 143(8), 212- 219. http://doi.org/10.1136/vr.143.8.212 [ Links ]

María, G. A., Villarroel, M., Chacón, G., & Gebresenbet, G. (2004). Scoring system for evaluating the stress to cattle of commercial loading and unloading. The Veterinary Record, 154(26), 818-821. http://doi.org/10.1136/vr.154.26.818 [ Links ]

Ministerio de agricultura [MinAgricultura]. (2020). Manual de condiciones de Bienestar Animal propias de cada una de las especies de producción en el sector Agropecuario para las especies Équidas, Porcinas, Ovinas y Caprinas. Resolución 000136 del 2020. https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20000136%20de%202020.pdf [ Links ]

Ministerio de ambiente [MinAmbiente]. (2007). Sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad en su producción primaria, beneficio, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, decreto 1500 del 2007. http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1500_2007.pdf [ Links ]

Ministerio de ambiente [MinAmbiente]. (2016). Código penal contra el maltrato animal. Ley 1774 de 2016.http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201774%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf [ Links ]

Miranda de la Lama, G., Villarroel, M., Liste, G., Escós, J., & Maria Levrino, G. (2010). Critical points in the pre-slaughter logistic chain of lambs in Spain that may compromise the animal’s welfare. Small Ruminant Research, 90(1-3), 174-178. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2010.02.011 [ Links ]

Miranda de la Lama, G., Villarroel, M., & María, G. (2012). Behavioural and physiological profiles following exposure to novel environment and social mixing in lambs. Small Ruminant Research, 103(2), 158-163. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2011.08.007 [ Links ]

Miranda de la Lama, G. (2013). Transporte y logística pre-sacrificio: principios y tendencias en bienestar animal y su relación con la calidad de la carne. Veterinaria México, 44(1), 31-56. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-50922013000100004 [ Links ]

Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE] (2010). Código sanitario para los animales terrestres (19no ed.).https://www.oie.int/doc/ged/D7599.PDF [ Links ]

Partida de la Peña, J., Ríos, R. F., De la Cruz, C. F., Domínguez, V. I., & Rodríguez, B. G. (2017). Caracterización de las canales ovinas producidas en México. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 8(3), 269-277. https://doi.org/10.22319/rmcp.v8i3.4203 [ Links ]

Pérez, V. J., Roqueme, B. W., Patiño, P. R., & Botero, A. L. (2017). Estudio diagnóstico del bienestar de bovinos durante el transporte a una planta de beneficio de la región caribe de Colombia. Revista Colombiana de Ciencia Animal, 9(2), 323-335. https://doi.org/10.24188/recia.v9.n2.2017.615 [ Links ]

Romero, H. M., Sánchez, A. J., & Gutiérrez, C. (2011). Evaluación de prácticas de bienestar animal durante el transporte de bovinos para sacrificio. Salud Pública, 13(4), 684-690. doi: https://doi.org/10.1590/S0124-00642011000400013 [ Links ]

Romero, M., Toro, C., & Sánchez, J. (2011). Evaluación del manejo presacrificio y su relación con la presencia de contusiones en canales bovinas. Biosalud, 10(2), 28-36. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165795502011000200004&script=sci_abstract&tlng=es [ Links ]

Romero, M., Cobo, C., & Gonzales, L (2013). Estudio de indicadores conductuales para evaluar el descargue de bovinos en plantas de beneficio. Revista Luna Azul, 37, 10-17. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321729206002 [ Links ]

Romero, M., Uribe-Velásquez, L., Sánchez, J., & Miranda-de la Lama, G. (2013). Risk factors influencing bruising and high muscle pH in Colombian cattle carcasses due to transport and pre-slaughter operations. Meat Science, 95(2), 256-263. doi: https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.05.014 [ Links ]

Sañudo, C., Sanchez, A., & Alfonso, M. (1998). Small ruminant production systems and factors affecting lamb meat quality. Meat Science, 49(Supl. 1), 29-64. https://doi.org/10.1016/S0309-1740(98)90037-7 [ Links ]

Tarumán, J., & Gallo, C. (2008). Contusiones en canales ovinas y su relación con el transporte. Archivos de Medicina Veterinaria, 40(3), 275-279. http://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X2008000300008 [ Links ]

Varón, A., Romero, M., & Sánchez, J. (2014). Caracterización de las contusiones cutáneas e identificación de factores de riesgo durante el manejo presacrificio de cerdos comerciales. Archivo Medicina Veterinaria, 46(1), 93-101. http://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X2014000100013 [ Links ]

Warriss, P. D., Brown, S. N., & Knowles, T. G. (2003). Assessment of possible methods for estimating the stocking density of sheep being carried on commercial vehicles. The Veterinary Record, 153(11), 315-319. http://dx.doi.org/10.1136/vr.153.11.315 [ Links ]

Watanabe, A., Daly, C., & Devine, C. (1996). The effects of the ultimate pH of meat on tenderness changes during ageing. Meat Science, 42(1), 67-78. http://doi.org/10.1016/0309-1740(95)00012-7 [ Links ]

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), al proyecto “Modelos integrales para mejorar la salud y BA e inocuidad de los productos en la industria ovino-caprina nacional” y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por la financiación del estudio. Agradecen también la colaboración del frigorífico local y al comercializador de ovinos local (Mauricio Buelvas de CC Ovina) por las facilidades que nos brindaron para la ejecución de este estudio. Finalmente, agradecemos al Dr. Fredy García Castro por la revisión y edición del documento.

Recibido: 14 de Abril de 2020; Aprobado: 22 de Octubre de 2020

texto en

texto en