Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Psicología desde el Caribe

versión impresa ISSN 0123-417X

Psicol. caribe vol.32 no.2 Barranquilla may./ago. 2015

Una perspectiva crítica de las prácticas psicosociales en violencia de género: caso Barranquilla

A critical perspective of psychosocial practices in gender violence: case Barranquilla

Adriana Angélica De la Pena Leiya*

* Universidad de la Costa, Barranquilla (Colombia).

Correspondencia: Universidad de la Costa- Facultad de Psicología. Calle 58 Nº 55-66, Bloque 3. Barranquilla (Colombia). adelapena@cuc.edu.co

Fecha de recepción: 18 de junio de 2014

Fecha de aceptación: 3 de octubre de 2014

Resumen

Se aborda la problemática de la violencia contra la mujer, considerada por la OMS como un problema de salud pública frente al cual las ciencias sociales y humanas deben dar respuestas, en su comprensión e intervención, a fin de erradicarla, tal como lo propone el tercer Objetivo del Milenio. Desde un estudio de casos de corte analítico, se abordan ocho programas de intervención psicosocial en violencia de género (VBG) implementados en la ciudad de Barranquilla, Colombia, cuya comparación permite establecer cómo operan estos programas, para finalmente brindar una serie de propuestas a tener en cuenta frente al ejercicio de intervención en esta problemática. Los resultados resaltan a la mujer como la principal usuaria en los programas; y al taller como la técnica de intervención más implementada. Los contenidos se estructuran en torno a la mujer y defensa de sus derechos, la violencia de pareja e intrafamiliar y el empoderamiento femenino.

Palabras clave: violencia de género, violencia intrafamiliar, intervención psicosocial, programas de intervención.

Abstract

The problem of violence against women is approached, which is considered by the World Health Organization a public health issue in the face of which social and human sciences should give answers in their understanding and intervention in order to eradicate it, as the third objective of the Millennium proposes. From an analytic case study, a total of eight programs of psychosocial intervention in gender violence GV are approached - implemented in the city of Barranquilla, Colombia- which when compared permits to establish how they operate, to finally provide a series of proposals to be taken into account towards the exercise of intervention in this issue. The results highlight women as the main user in the programs; and the workshop as the most widely deployed technical intervention. The contents are structured around women and defend their rights, intimate partner violence and domestic violence and women empowerment.

Keywords: gender violence, domestic violence, psychosocial intervention, intervention programs.

INTRODUCCIÓN

Para este artículo se entenderá la violencia de género (VBG) como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, dano o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (Departamento de Derecho Internacional, Organización de los Estados Americanos OEA, 1994, p. 1). Este tipo de violencia asimétrica y permanente (Boira, Carbajosa & Marcuello, 2013) es indiferente a exclusiones categoriales sobre raza, edad, afiliación política, credo, ubicación geográfica o nivel educativo y socioeconómico (Organización Panamericana de la Salud OPS, 2002; Blanco, Ruiz-Jarabo, Garcia de Vinuesa & Martín-García, 2004); afecta a ninas, adolescentes y mujeres, en un ejercicio de control y poder que las somete por la condición que su género ha cargado historicamente dentro de su contexto familiar, comunitario o de conflicto armado.

El estudio multipaís de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005), realizado con 24 000 mujeres residentes en 15 entornos con diferencias culturales, muestra la cruda realidad que, por modelos patriarcales y dinámicas de poder, viven las mujeres dentro de sus hogares, considerados como no seguros, pues en ellos "corren mayores riesgos de experimentar la violencia en sus relaciones íntimas que en cualquier otro lugar" (OMS, 2005, p. VII). Se trata de un aspecto tan generalizado que termina por ser "normalizado" (Blanco et al., 2004; Gracia, 2002; Romero, 2004; Fries & Hurtado, 2010; Romero, 2010), engrosando así las estadísticas en violencia física moderada que senalan cómo entre el 10 y el 20 % de las mujeres había recibido punetazos por parte de la pareja, presentándose el extremo más alto en el entorno provincial de Perú, donde el 52 % había recibido bofetadas, y el 42 %, punetazos. Allí mismo, un 49 % había sido víctima de violencia física grave (ser golpeada con el pie, arrastrada o amenazada con un arma, o la utilización de un arma contra la mujer). Japón registro los extremos inferiores, bofetadas: 9 %>; punetazos: 2 °% y violencia grave: 4 °%. Por otra parte, entre el 6 °% en Japón, Serbia y Montenegro, y el 59 °% en Etiopía, las mujeres senalaron haber sido abusadas sexualmente por su pareja.

En Colombia, el informe Forensis (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010), destaca que entre los anos 2004 a 2008, 6603 mujeres fueron víctimas de homicídio; 238 fueron asesinadas como producto de la violencia econômica; 437, por violencia intrafamiliar; 694, por violencia sociopolítica; 811, por violencia impulsiva (venganzas, rinas y delitos sexuales). De ellas, el 30,8 % murió en sus propias viviendas. En el 71,6 % de los casos en los que el agresor era un familiar, este corresponde a su pareja o expareja. 2623 mujeres mayores de 60 anos fueron maltratadas, siendo el hogar el escenario más recurrente, equivalente al 85 %>. El maltrato infantil comprometió a las ninas en el 52,9 % de los casos de maltrato reportados. Los principales agresores fueron figuras paternas y/o masculinas padres, padrastros, hermanos, abuelos, primos, cunados.

El impacto de la VBG en la salud de la mujer compromete infecciones de transmisión sexual, VIH, embarazos no deseados, abortos, hijos con bajo peso al nacer, problemas ginecológicos, flujo vaginal, dolor pélvico crónico y trastornos del tracto digestivo (Morrison, Ellsberg & Bott, 2005), además de baja autoestima (Labrador, Fernández-Velasco & Rincón, 2010), dificultad para rendir laboralmente, tener un trabajo, cursar estudios, cuidar a sus hijos y así mismas (OPS, 2002); depresión, estrés postraumático, suicidio, consumo de alcohol y de drogas (OMS, 2001); y, como es evidente, lesiones físicas producto de golpes y heridas, e incluso la muerte.

En la lucha contra la VBG se desarrollan programas de intervención que, inicialmente, convocan a mujeres violentadas, y en los últimos anos, tras un creciente interés investigativo sobre los hombres que violentan a la pareja (Boira et al., 2013), promueven la rehabilitación en hombres condenados o en suspensión de condena (Arce & Farina, 2010; Expósito & Ruiz, 2010; Lila, Catalá, Conchell, García, Lorenzo, Pedrón &

Terreros, 2010). Estos programas de intervención psicosocial "procesos intencionalmente disenados (planificados metódicamente y ejecutados con precisión) para influir sobre el bienestar (en los niveles personales, relacionales y comunitarios) de la población por medio de cambios en valores, políticas, programas, distribución de recursos, diferenciales de poder y normas culturales" (Nelson & Prilleltensky, 2005, p. 163-164, citado en Blanco & Rodriguez, 2007, p. 30) responden, en conjunto, a una asistencia, promoción y prevención que busca proteger el bienestar integral de la mujer.

En Barranquilla, diversas entidades oficiales y privadas desarrollan programas contra la VBG; sin embargo, es poca la información socializada con relación a cómo operan y a los impactos obtenidos. Como la intervención en VBG amerita ser evaluada en sus procedimientos para erradicarla (Boira et al., 2013), se hace necesario, inicialmente, comparar desde una perspectiva crítica los programas implementados en los últimos diez anos en Barranquilla, a fin de establecer tendencias generales y características diferenciales sobre las cuales puedan elaborarse nuevas propuestas de intervención, objeto de ser del presente estudio.

MÉTODO

Diseño

La investigación correspondió a un estudio de caso de corte analítico sintético, con enfoque cualitativo, bajo el paradigma crítico-social. Cabe anotar que la investigación es crítico-social porque busca la comprensión de la realidad social y, a partir de su análisis crítico, plantea ejes de acción orientados a la transformación de la misma, apoyándose en la crítica ideológica, esto es, que procura un análisis de la realidad, una reflexión crítica y autocrítica para mejorar la calidad de vida y contribuir al cambio social (Arnal, Del Rincón & Antonio, 1992; Mardones, 1991).

Complementariamente, asume una metodología de estudio de caso, dado que aborda de forma detallada cada uno los programas que las instituciones participantes poseen en violencia de género como unidad de análisis (Stake, 1994).

Para efectos de garantizar objetividad, fiabilidad y validez en la información, se siguió el "protocolo de estudio de caso" de Yin (1989, citado en Martínez, 2006), a saber:

1. Semblanza dei estudio de caso

En este aparte se elaboraron los antecedentes del proyecto, las proposiciones teóricas por confirmar, se revisó la literatura pertinente y se establecieron los tópicos a investigar.

2. Preguntas dei estudio de caso

Se concretan las preguntas orientadoras: ¿existen en Barranquilla programas de intervención en violencia de género? En caso afirmativo, a) ¿desde qué enfoque realizan la intervención? b) ¿Son interdisciplinarios, participan psicólogos? c) ¿Hacia dónde estiman sus objetivos de intervención? d) ¿Cómo funcionan estos programas? e) ¿Cuáles son sus resultados? En síntesis, se buscó establecer cómo operan estos programas sobre VBG en la ciudad de Barranquilla.

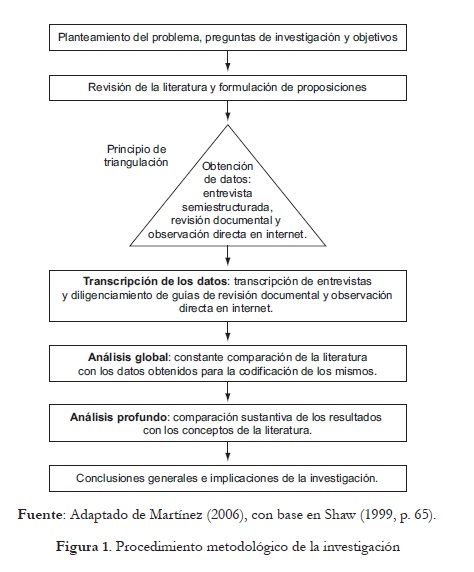

3. Procedimiento a ser realizado

Para el procedimiento metodológico de la investigación, se siguieron los pasos propuestos por Shaw (1999) en el esquema de la figura 1.

4. Guía dei reporte dei estudio de caso

a) Selección de la muestra

Para el presente estudio, se elaboró un listado de instituciones cuya razón social sugería la realización de proyectos de intervención psicosocial en VBG. Se estableció contacto telefónico y por correo electrónico, obteniendo así información sobre el quehacer institucional que posibilitaba identificar las instituciones de interés para esta investigación.

Inicialmente se identificó una base de 130 instituciones con objetos sociales orientados a la atención de la familia, la mujer y la violencia. Después de establecer los contactos telefónicos y electrónicos, solamente se identificaron 17 instituciones con programas vigentes de intervención psicosocial en VBG. Finalmente, se contó con la participación autorizada de cinco instituciones, en las cuales se identificaron los ocho casos de programas de intervención psicosocial en violencia de género, objeto del presente estudio.

Las instituciones participantes, en su mayoría, fueron enfáticas en la necesidad de mantener la confidencialidad de su identificación y, en tal sentido, se hizo explícito el procedimiento de descripción detallada del propósito del estudio, sus alcances y restricciones, convocándoles a hacer parte del mismo. En este orden de ideas, las cinco instituciones son representadas para efecto del presente artículo como Instituciones A, B, C, D y E; por consiguiente, las unidades de análisis han sido denominadas A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1 y E1. Lo anterior, como evidencia del aseguramiento de la confidencialidad solicitada (ver tabla 1).

Se consideró que estudiar las ocho unidades de análisis era viable para desarrollar esta investigación, por cuanto los casos son representativos de la realidad local, por una parte, y por otra, se comparte la propuesta de algunos autores como Eisenhardt (1989), quien propone trabajar con un rango de entre cuatro y diez casos.

b) Definición de las unidades de análisis

Se abordaron ocho unidades de análisis correspondientes a los programas de intervención psicosocial dirigidos a mujeres víctimas de VBG identificados en los últimos diez anos, los cuales se encuentran localizados en cinco instituciones en la ciudad de Barranquilla, al norte de Colombia.

c) Recolección de la información

Este proceso se apoyó en las técnicas de entrevista semiestructurada, revisión documental y observación directa en internet; y en los instrumentos: guión de entrevista semiestructurada; guía de revisión de documentos en físico y guía de observación de páginas web de las instituciones y programas participantes. Los instrumentos fueron presentados a evaluación de expertos y expertas en VBG que dieron, posterior a la retroalimentación y consenso con los jueces y juezas, las modificaciones sustanciales para seguir con el proceso investigativo.

Teniendo en cuenta que la entrevista de investigación social es un "vehículo útil para reconstruir acciones pasadas, enfoques biográficos, archivos orales y análisis retrospectivo de la acción" (Delgado & Gutiérrez, 1998, p. 228), se disena, para el abordaje cualitativo del análisis de los programas, el guion de entrevista semiestructurada titulado "Caracterización de los programas de intervención psicosocial en violencia de género". Esta entrevista se aplicó a los coordinadores de cada uno de los ocho programas, con una duración promedio de una hora y media. En términos de su estructura general, la entrevista se configuró con los siguientes componentes: a) solicitud del consentimiento institucional con reserva de confidencialidad; b) naturaleza del programa; c) caracterización del programa; d) estadísticas y evaluaciones de impacto y e) observaciones. Estos aspectos fueron entendidos, de manera general, como códigos preestablecidos para el análisis de la información.

En el caso específico de contenido en internet, en el proceso de observación se hizo remisión a los sitios web sugeridos por las mismas instituciones, como espacios que brindaban información de interés para dar respuesta a los puntos anteriormente senalados.

Las entrevistas son realizadas en las instalaciones físicas de las mismas instituciones donde funcionan los programas, recogiéndose la información en el contexto en el cual ocurre el fenómeno social naturalmente (Shaw, 1999). Cada una de las entrevistas es grabada, con el permiso previo del participante, para posteriormente ser transcrita y analizada, junto con las notas u observaciones tomadas en estos trabajos de campo, las guías de revisión y observación directa en internet. Las cinco instituciones son visitadas en tres ocasiones: además de las entrevistas, se recopila material impreso, documentos y portafolios que permitan información sobre la operacionalización de los programas-unidades de análisis de casos.

d) Análisis de la información

Se trascriben las entrevistas grabadas, se leen y analizan junto con las notas de campo y guías de revisión de documentos físicos: folletos, revistas institucionales e informes breves y las guías de observación directa de las páginas web de las instituciones, donde se consigna información sobre los programas de intervención en VBG.

Con miras a generar una comprensión del problema de investigación desde una lógica inductiva y cumplir con el principio de triangulación (Yin, 1989, citado en Martínez, 2006), se tomaron, de cada instrumento, los datos de relevancia y pertinencia con los códigos preestablecidos, dando paso a la inclusión en las categorías que emergieron (Marshall & Rossman, 1995, citado en Martínez, 2006). Estas se consignan en matrices, permitiendo la comparación entre una y otra unidad de análisis programa de intervención en VBG, para posteriormente concluir aspectos relacionados con las categorias finales que se establecen: naturaleza de los programas, objetivos, metodologias, población beneficiaria, financiación, recurso humano interventor e impacto y resultados.

RESULTADOS

Se logra tener acceso a ocho programas en cinco instituciones (ver tabla 1), de las cuales cuatro son organizaciones no gubernamentales y una hace parte del gobierno distrital. Con base en las categorías que emergieron en el ejercicio de lectura y relectura de las transcripciones de los instrumentos utilizados, se puede sehalar lo siguiente:

Naturaleza de los programas. Los títulos de los proyectos responden en su gran mayoría siete casos a diversas formas de violencia de gênero; convocan a una mujer que amerita empoderamiento para la vida, participación política y que es violentada sexualmente. Temas, todos, que retan a las ciencias sociales, pues como bien sehalan Blanco & Valera (2007), es idea capital de su praxis el buscar la fuente de los problemas que resten bienestar a la gente. En este orden de ideas, desarrollar programas que permitan a la mujer su inclusión social en los procesos y escenarios que fortalezcan su desarrollo y el cumplimiento de sus derechos es una acción que en la última dêcada se ha visto más comprometida, pues la violencia de gênero constituye en la actualidad "un problema social de primera magnitud" (Ruiz & Expósito, 2008, p. 81). Ahora bien, es preciso sehalar que los títulos dados a los proyectos son enunciados de forma abierta, amplia; esto pudiese generar expectativas de mayor alcance y cobertura, cuando en la realidad están delimitados, tanto en los servicios como en los recursos para su operacionalización.

Objetivos. A nivel general, responden a una prevención secundaria y terciaria; este alcance es pertinente con el consenso realizado por expertos en VBG, quienes encuentran en la prevención la mejor estrategia para intervenirla, e incluso erradicarla (Gondolf, 2012; World Health Organization WHO, 2002). La prevención se acompaha, así, de estrategias de promoción evidenciadas en capacitar mujeres en derechos humanos, con ênfasis en gênero, educación no sexista, violencia y manejo de conflictos; en los marcos legales contra la violencia; en el desarrollo de competencias sociales para la vida; en la oferta de espacios para participar en política pública, como además en la orientación psicológica, mêdica, jurídica y el acompahamiento en la ruta de atención a mujeres violentadas. Algunos programas ofrecen apoyo económico para transporte y asesorías (instaurar procesos de denuncias), así como apoyo organizacional a otras instituciones y/o programas (ver tabla 3).

Metodologia. Se concentra en la técnica del taller, además de espacios de reflexión, memoria histórica, diálogos tripartitos, mesas de trabajo, conversatorios, sesiones itinerantes, puestas en escenas con actores y plenarias. El servicio o asistencia psicológica se lleva acabo de forma individual y grupal, y se realiza desde orientación psicosocial hasta psicoterapia breve.

Las intervenciones en formato grupal se hacen con microgrupos, esto es, con no más de 25 participantes; sin embargo, algunas capacitaciones eran masivas, con 400 personas por sesión de trabajo. La participación en espacios de agenda pública se hace a travês de mesas de trabajo, discusiones amplias, socializaciones con líderes comunitarios y entrevistas en radio y televisión; igualmente, se abordan ámbitos acadêmicos y universitarios, fortaleciendo líneas de investigación y replicando la vocería sobre la Ley 1257 de 2008. La capacitación se hace sobre los siguientes ejes temáticos: educación no sexista y antidiscriminatoria, valores, derechos humanos, crecimiento personal, familiar y comunitario; género, salud sexual y proyecto de vida, autoestima, Ley 1257, resolución de conflictos, medio ambiente, participación comunitaria, perdón, resiliencia y emprendimiento. Es innegable que este tipo de formaciones y apuestas de participación social responden al interês de hacer "competentes y positivos a los grupos, a las organizaciones, a las comunidades y a las instituciones garantizando a su través la libertad para el bienestar" (Blanco & Rodríguez, 2007, p. 22).

Beneficiarios. Aunque algunos programas no son pensados exclusivamente para la mujer, su participación en los casos estudiados se aproxima al 95 %, según estiman los funcionarios entrevistados. Las personas participantes son, en su mayoría, del suroccidente de la ciudad, cuyas comunidades son de nivel socioeconómico bajo, con carencias en la satisfacción de necesidades básicas, bajo nivel educativo y dedicadas al trabajo informal. En algunos programas se trabaja con víctimas de conflicto armado, masacres y desplazamiento forzado. Frente a esto último hay mucho por construir y aportar, pues el momento histórico que atraviesa Colombia visiona el posconflicto. El papel que ha tenido la mujer en el conflicto armado del país ha sido doloroso (Fiscó, 2005; Wilches 2010) y se anhela, entonces, que la mujer tenga un papel protagónico como mediadora de procesos de convivencia social en el futuro cercano, que reparen, de alguna manera, el trauma anclado.

Si bien la tendencia para afrontar la VBG ha sido asistir a la víctima, muchos países, como es el caso de Espana, han implementado cambios legislativos para, además de sancionar al victimario, tratarlo. De esta manera, existen variados programas de intervención para hombres agresores en el contexto familiar, cuya eficacia ha sido evaluada y constatada (Subirana-Malaret & Andrês-Pueyo, 2013).

Financiación y convenios. Las instituciones que desarrollan los programas estudiados poseen convenios con diferentes entidades públicas y privadas que financian, en su mayoría, la ejecución de los mismos. En este orden de ideas, sobresalen: alcaldías distritales, alcaldías locales, organizaciones no gubernamentales, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, escuelas distritales, cooperativas, Programa Nacional Mujeres y Violencia, Cladem, Unifem, Sena, Actuar y un grupo de artistas plásticas locales.

Recurso humano interventor. Está formado por multiplicadoras psicosociales, terapeutas populares, licenciadas en ciencias sociales, trabajadoras sociales, psicólogos clínicos y sociales, abogadas, asesores en educación con ênfasis en ciencias sociales y administradores de empresas. Si bien una mayoría de los integrantes de los equipos interventores han recibido capacitaciones en el enfoque de derechos humanos y gênero, como además en el diligenciamiento de los protocolos de atención, son escasos los profesionales titulados con estudio formal en gênero e intervención psicosocial; desde un apoyo estadístico, se podría estimar en no más de un 20 %. En dos programas de VBG, la participación de psicólogos sociales se concreta en la participación en fases de diseno y operativas; esto es, no están de forma constante acompanando los procesos. En el resto de programas no hay psicólogos sociales como parte del equipo interdisciplinario. Los psicólogos clínicos hacen presencia mínima. Sólo en un programa hay convenio con una institución que envía a dos psicólogos clínicos de forma esporádica, quienes realizan orientaciones grupales y atención a casos individuales. En otro programa, una psicóloga aporta voluntariamente, una vez a la semana, un espacio para orientación individual (ver tabla 2).

Impacto y resultados. En las entrevistas y en la revisión de documentos no se registran estudios de impacto; los discursos verbales dan cuenta de logros alcanzados y en algunos casos hablan de análisis de resultados, a partir de los cuales modifican y fortalecen el desarrollo de sus programas. Las instituciones toman estos logros para evaluar sus procesos y mejorarlos. Cabe anotar que no se pudo tener acceso a estos documentos sobre logros; se entendió que, por un lado, no había informes consolidados de forma rigurosa, y por otro, eran confidenciales. Entre los logros percibidos por los coordinadores de los programas, en la vida de las mujeres que han participado como beneficiarias en algunos proyectos, se pueden citar: pêrdida del miedo a hablar sobre sus historias de vida; reconocer la violencia y denunciarla; ser apoyo para otras mujeres; motivación para participar en grupos organizados (redes), en mesas de trabajo con el gobierno y en la creación de políticas públicas.

Además, el reconocimiento hacia el trabajo de las fundaciones e instituciones por parte de las comunidades beneficiarias, la credibilidad avalada por las mujeres, la visibilización del feminicidio y de la violencia de gênero, y la participación en radio y televisión que permite socializar esta problemática e invita a romper su silencio son referenciados como indicadores del alcance de objetivos; aunado a otros, como identificar y orientar casos de violencia contra mujeres de la tercera edad, ganar credibilidad de la gente en entidades del Estado y sensibilizar a hombres que no reconocían los derechos de las mujeres.

Se identifica, también, el apoyar la consideración del enfoque diferencial obligatorio por parte del Estado, aportando en la construcción de políticas públicas. Las mujeres aprenden sobre derechos humanos, mecanismos de defensa, cómo desarrollar una tutela y derechos de petición. En las entrevistas se senala: "antes las mujeres buscaban abogados (para redactar tutelas) y ahora las tramitan ellas"; "Conocen la ley, se convierten en mujeres empoderadas, que llegaban con baja autoestima y dependencia económica y hoy toman la decisión de separarse y salir adelante".

Con relación a la intervención psicosocial propiamente dicha, se encuentran vacíos al carecer de protocolos de atención, de metodologías precisas para poder visibilizar los logros que, si bien generan una gran expectativa al leerse, no referencian mediciones que permitan acercarse a una evaluación del impacto, quedando como logros aislados, sin un marco que brinde mayor objetividad y permita establecer comparaciones entre un proceso y otro, con base en los contextos y el perfil de los participantes.

DISCUSIÓN

El ejercicio de comparar, desde una perspectiva crítica, los programas de intervención psicosocial dirigidos contra la VBG e implementados en los últimos diez ahos en Barranquilla, estableciendo tendencias generales y características diferenciales sobre los cuales pueda elaborarse nuevas propuestas de intervención, permite comprender que en el total de casos o unidades de análisis, ocho (cerca del 95 %) de los participantes son mujeres, y de ellas, aproximadamente un 90 % reside en contextos socioeconómicos vulnerables. Los programas surgen de la necesidad de responder a problemáticas sociales y políticas públicas. En un caso, el programa es generado por la misma comunidad (institución A). Al respecto, es importante reforzar la idea sobre la importancia de la participación de las víctimas de la VBG en la lectura del problema, la búsqueda de alternativas de solución o abordaje y la construcción de rutas de atención, esto complementado con equipos inter sectoriales, disciplinares, institucionales que abonen a la comprensión y acción, "a partir de disehos claros y participativos, que integren lo colectivo e individual, lo histórico y coyuntural, en el mediano y largo plazos" (Estrada, Ripoll & Rodríguez, 2010, p. 112).

Los campos temáticos sobre los que se trabaja en las unidades de análisis abordadas implican: empoderamiento para la vida, proyecto de vida (casos A1, E1 y B1); formación en derechos humanos (casos D1, B2); empoderamiento político en la mujer (caso A3); atención a víctimas de violencia sexual (caso C1) y a víctimas de violencia sociopolítica (caso A2). La intervención se enfoca mayormente hacia la prevención secundaria y terciaria, una estrategia suficientemente recomendada por expertos (Gondolf, 2012; WHO, 2002).

Es importante sehalar que en las entrevistas no se evidencia con claridad una ruta de actuación para afrontar casos de violencia contra la mujer, como tampoco se reconoce el perfil de abordaje de las otras instituciones: sólo la institución B es referenciada en más de una ocasión. Esto permite entrever la carencia de trabajo en redes, punto estratêgico para afrontar una problemática de salud pública (OMS, 2013). En el trabajo con víctimas de cualquier conflicto, es pertinente que cada unidad interventora socialice las estrategias, têcnicas y resultados de los procesos que lidera, en escenarios que promuevan un encuentro que los lleve a unificar criterios y "disehar modelos, protocolos y rutas de atención inter y trans (disciplinar, sectorial e institucional), integrando la experiencia de afectación de las víctimas" (Estrada et al., 2010, p. 112).

También es insoslayable sehalar que la VBG, posee un amplio campo de exposición; esto es, además de la violencia que la mujer sufre en escenarios domésticos y de pareja, del conflicto armado y por motivos sociopolíticos, tambiên se experimenta en espacios laborales (Acevedo, Biaggii & Borges, 2009) y acadêmicos; tipificaciones sobre las cuales no se encontraron programas de intervención, ni propuestas a mediano o largo plazo.

La metodología de abordaje es en formato grupal, con excepción de los casos B1 y C1, en los que se asiste individualmente casos de violencia sexual e intrafamiliar. El trabajo psicosocial en grupos es una herramienta que le permite a la mujer violentada el espacio para identificar la problemática que vive, sus recursos psicológicos y los apoyos sociales y jurídicos existentes, reconociendo que otras mujeres y ella misma pueden ser comprendidas, a la vez que construyen redes de apoyo (Alonso & Labrador, 2008).

Las acciones son, en su mayoría, talleres de reflexion y capacitaciones, donde se otorga espacio a los procesos de orientación psicosocio-jurídica. Tambiên se encuentra una importante participación en mesas de trabajo sobre políticas públicas (casos A3 y D1).

El ejercicio investigativo no logra evidenciar la existencia de protocolos de intervención psicosocial que puedan dar cuenta de modelos epistêmicos, teóricos y têcnicos desde la psicología u otros saberes para el abordaje de la violencia de gênero. En este sentido, hay mucho por hacer, pues el impacto positivo de la intervención sobre las problemáticas que afectan a la persona, grupos y comunidades, "sólo puede abordarse con garantías, con la ayuda de una sólida reflexión teórica que alimente de manera recurrente nuestro quehacer" (Blanco & Rodríguez, 2007, p. 27). De hecho, con relación a la VBG, muchos programas se estructuran con base en el enfoque cognitivo-conductual, al considerar que la VBG se ha reforzado por aspectos culturales y educativos que ameritan cambios de actitudes, por ejemplo, hacia la pareja (Ruiz & Expósito, 2008). Otros le apuestan a una mirada ecológica que aborde factores de influencia psicológica, institucional, cultural y social (Foa et al., 2000, citado en Alencar-Rodrigues & Cantera, 2013).

Los resultados de la implementación de los programas estudiados dan cuenta de los logros alcanzados en las comunidades participantes: la creación de redes de apoyo entre las mismas mujeres; su participación en mesas de trabajo en políticas públicas; la visibilización del feminicidio y de la VBG, y el empoderamiento, visible en historias de vida de mujeres participantes, que han sido compartidas por los coordinadores de los proyectos y testifican que las acciones desde los programas responden a la tarea que acuna la intervención psicosocial: "promover el bienestar ayudando al desarrollo de las personas y de las comunidades, y actualizando el progreso social" (Blanco & Rodríguez, 2007, p. 22).

Sin embargo, es evidente el vacío en estudios de impacto o de resultados que provea, de forma sistemática, un panorama concreto sobre cómo afecta la intervención a la colectividad de participantes y su realidad, vacío que las instituciones reconocen y desean abordar, con el acompanamiento de la academia o de entidades especializadas en este campo. No obstante, los resultados senalados son estimados como indicadores legítimos porque parten del discurso, actitudes y procesos de participación que se han traducido en aportes para la agenda pública, dando cuenta de la efectividad de estos programas.

En cuanto a la disciplina psicológica, no es evidente su influencia y participación en estos programas, ya que si bien ameritan de un trabajo interdisciplinar, la psicología se muestra en deuda frente a su participación activa en el diseno, desarrollo y evaluación de los procesos, más aún cuando lo psicosocial implica ser abordado por un estudioso del comportamiento y del psiquismo humano. Se puede inferir que los psicólogos apoyan la mayoría de los procesos analizados en este estudio de casos de manera casi perifêrica.

La financiación de los programas estudiados se hace con grandes limitaciones, lo que conlleva a no contar con más profesionales o gestores comunitarios y a replicar los programas intercalándolos con lapsos de tiempo considerables. Para reducir la VBG es necesario contar con recursos institucionales que permitan brindar tratamiento profesional especializado, facilitar recursos materiales e implementar programas, reconociendo los tiempos y las decisiones de las mujeres (Alencar-Rodrigues & Cantera, 2013). Esto es general a nivel mundial, y otras investigaciones senalan las mismas debilidades (Rada, 2014).

Entre las limitaciones de mayor importancia con las que se encontró este estudio, se cita la poca receptividad por parte de las instituciones que se dedican a promover el desarrollo social y humano, encausándose hacia la VBG. Es posible que el evento de ser evaluado por un tercero genere incomodidad y desconfianza, volviéndolo un tema muy sensible; sin embargo, es pertinente que las experiencias puedan ser evaluadas y socializadas (Ortiz, 2005) a fin de retroalimentar los procesos psicosociales llevados a la práctica y de construir una bitácora de experiencias que posibilite transformaciones disciplinares e interdisciplinares en los procesos de intervención, que procure impactos favorables, procesos de empoderamiento y construcción de proyectos de vida saludables en la amplia población de mujeres violentadas. Investigaciones como la aquí planteada deben convertirse en oportunidad para establecer un diálogo con los equipos o instituciones interventoras, que permita la autoevaluación, la profunda reflexión institucional que lleve a revisar la fundamentación teórica de la intervención, las herramientas conceptuales y metodológicas, los objetivos y fines últimos (Blanco & Rodríguez, 2007), con miras a ser más sistemáticos con el cómo, complementándolo con el qué, surgido de las mismas víctimas o comunidades lesionadas.

A la vez, la escasa oferta de productos y documentos ante la solicitud de la investigadora para diligenciar las guías de revisión documental y de observación en la página web, bien puede entenderse como medida de protección de información, pero refleja, además, la escasa publicación de informes de resultados de los programas abocados. En este sentido, es importante que desde los programas se pueda configurar un conocimiento que pueda hacerse público (Estrada et al., 2010), al que puedan acceder comunidades, sectores y personas interesadas.

Al ser un estudio de casos, no se busca generalizar los resultados a un plano mayor; luego, la metodología de estudio de casos resulta conveniente, toda vez que ha servido para explorar un tema nuevo (Yin, 1989, citado en Martínez, 2006) y de gran relevancia en la actualidad, más aún cuando los resultados coinciden con otras investigaciones en contextos internacionales que dan cuenta, por ejemplo, de la falta de estrategias evaluativas con relación al impacto de los programas de intervención en VBG, incluida la violencia de pareja (Spivak, Jenkins, VanAudenhove, Lee & Kelly, 2014). Y es a partir de este vacío desde donde se propone que la academia pueda crear espacios de formación, encuentro y acompanamiento a las instituciones que desarrollan programas de intervención en VBG, en temas afines con el diseno, la ejecución y la evaluación de proyectos de intervención psicosociales, permitiendo, además, aprender de las experiencias, retos y prácticas contenidas en las bitácoras que en estas instituciones se construyen día a día.

Se hace necesario, entonces, apuntar hacia:

a) La oferta de programas de intervención en VBG que convoquen poblaciones representativas de todos los niveles socioeconómicos y de los distintos grupos etarios, pues esta problemática abarca todos los escenarios en donde socialice la mujer, sin distinción de credos, razas o nivel social (OPS, 2002; Blanco et al., 2004).

b) Se considere incluir, en los programas de VBG, a los hombres victimarios. Las últimas tendencias senalan esta estrategia preventiva entre las más destacadas y generalizadas (Subirana-Malaret & Andrês-Pueyo, 2013), con óptimos resultados en su eficacia.

c) Crear redes de trabajo entre la academia y las instituciones que desarrollen programas de intervención en VBG, que viabilicen la evaluación de impactos y reduzcan la brecha entre el formalismo teórico y el quehacer comunitario. Por un lado, las instituciones consultadas en este estudio lo ven necesario, y eso se lee en sus discursos, y por otro, hace parte del compromiso social de las ciencias sociales, en especial de la psicología, frente a los problemas sociales.

d) Crear un Observatorio de VBG que permita compilar estudios, experiencias y dar paso a mesas de trabajo con participación mul-tisectorial y multidisciplinar.

Frente a la forma como se concibe la intervención psicosocial existen variadas posturas. Desde el Estado, hay una inclinación por la asistencia de tipo individual; sin embargo, la psicología comunitaria la propone hacia el cambio social, las acciones, las dinámicas y los recursos comunitarios (Berroeta, 2011). Desde esta última mirada, lo psicosocial es un punto intersticial entre variables psicológicas y sociales, entre un abordaje psicológico y social (Ayestarán, 1996; Berroeta, 2011; Hernandez y Valera, 2001) en busca del cambio social, del bienestar y la calidad de vida, y es desde esta postura desde la cual se concibe como necesaria la replicación de estudios como el aquí planteado, que permitan caracterizar las prácticas psicosociales en la Región Caribe y en el resto del país, reconociendo aciertos y retos frente a la lucha contra la VBG.

Los resultados, finalmente, destacan a la mujer como principal usuaria en los programas; y al taller como la têcnica de intervención más aplicada. Los programas se estructuran en torno a la mujer y la defensa de sus derechos, la violencia de pareja e intrafamiliar y el empoderamiento femenino. Se encuentra, además, que los programas carecen de fundamentación teórica y de evaluación de impacto; sin embargo, existe interés y compromiso por parte de OG y ONG en responder a la problemática de la VBG con acciones cuyos resultados afectan positivamente nuevas concepciones frente a la mujer, sus derechos y su protagonismo social en la agenda pública.

REFERENCIAS

Acevedo, D., Biaggii, Y. & Borges, G. (2009). Violencia de gênero en el trabajo: acoso sexual y hostigamiento laboral. Revista Vene%olana de Estúdios de la Mujer, 14(32), 163-182. [ Links ]

Alencar-Rodrigues, R. & Cantera, L. M. (2013). Intervención en violencia de gênero en la pareja: el papel de los recursos institucionales. Athenea Digita, 13(3), 75-100. Recuperado de http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenead/v13n3.1058. [ Links ]

Arce, R. & Fariha, F. (2010). Diseho e implementación del Programa Galicia de Reeducación de Maltratadores: una respuesta psicosocial a una necesidad social y penitenciaria. Intervención Psicosocial 19(2), 153-166. doi:10.5093/ in2010v19n2a7. [ Links ]

Arnal, J., Del Rincón, D. & Antonio, A. (1992). Investigación educativa: fundamentos y metodologías. Barcelona: Labor. [ Links ]

Alonso, E. & Labrador, F. J. (2008). Características sociodemográficas y de la violencia de pareja en mujeres maltratadas con trastorno de estrês postraumático: un estudio comparativo de víctimas espanolas, inmigrantes y mexicanas. Revista Mexicana de Psicologia, 25(2), 271- 282. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016308007. [ Links ]

Ayestarán, S. (1996). Prólogo. En: San Juan, C. (Coord.), Intervención Psicosocial: Elementos de programación y acción socialmente eficaces. Barcelona: Anthropos. [ Links ]

Berroeta, H. (2011). Apuntes para una intervención psicosocial con incidencia. Castaüa, 13(19), 39-50. [ Links ]

Blanco, A. & Rodríguez, J. (Eds.). (2007). Intervención psicosocial. Madrid: Pearson Educación. [ Links ]

Blanco, P., Ruiz-Jarabo, C., García de Vinuesa, L. & Martín-García, M. (2004). La violencia de pareja y la salud en las mujeres. Parte II: temas actuales de salud pública. Gac Sanit; 18(1), 182-188. doi:10.1157/13062524. [ Links ]

Boira, S., Carbajosa, P. & Marcuello. C. (2013). La violencia en la pareja desde tres perspectivas: Víctimas, agresores y profesionales. Psychosocial Intervention, 22, 125-133. doi:10.5093/in2013a15. [ Links ]

Departamento de Derecho Internacional. Organización de los Estados Americanos (OEA). (1994). Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará. Recuperado de www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. [ Links ]

Delgado, J. M. & Gutiêrrez, J. (Coords.). (1998). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales. Madrid: Síntesis. [ Links ]

Estrada, A., Ripoll, K. & Rodríguez, D. (2010). Intervención psicosocial con fines de reparación con víctimas y sus familias afectadas por el conflicto armado interno en Colombia: equipos psicosociales en contextos jurídicos. Revista de Estudios Sociales, 36, 103-112. doi:10.7440/res36.2010.10. [ Links ]

Expósito, F. & Ruiz, S. (2010). Reeducación de maltratadores: una experiencia de intervención desde la perspectiva de gênero. Intervención Psicosocial, 19(2), 145-151. doi:10.5093/in2010v19n2a6. [ Links ]

Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, 14( 4): 532-550. doi:10.5465/amr.1989.4308385. [ Links ]

Fiscó, S. (2005) Atroces realidades: la violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado Colombiano. Papel Político, 17, 119-179. [ Links ]

Fríes, L. & Hurtado, V (2010). Estudio de la información sobre la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas, cepal & aecid. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27859/S2012012_es.pdf?sequence=1. [ Links ]

Gondolf, E. (2012). The future of batterer programs. Reassessing evidence-based practice. Boston: Northeastern University Press. [ Links ]

Gracia, E. (2002). Visibilidad y tolerancia social de la violencia familiar. Intervención Psicosocial, 11 (2), 201-211. [ Links ]

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2010). Forensis2010. Datospara la vida. Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia, 12(1). 197. Recuperado de http://www.medicinalegal. gov.co/forensis. [ Links ]

Labrador, F. J., Fernández-Velasco, M. & Rincón, P. (2010). Características psicopatológicas de mujeres víctimas de violencia de pareja. Psicothema, 22(1), 99-105. [ Links ]

Lila, M., Catalá, A., Conchell, R., García, A., Lorenzo, M., Pedrón, V & Terreros, E. (2010). Una experiencia de investigación, formación e intervención con hombres penados por violencia contra la mujer en la Universidad de Valencia: Programa Contexto. Intervención Psicosocial, 19(2), 167-179. doi:10.5093/in2010v19n2a8. [ Links ]

Mardones, J. M. (1991). Filosofia de las ciencias humanas y sociales: materialespara una fundamentación científica. Espana: Anthropos. [ Links ]

Martínez, P. (2006). El mêtodo de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica. Pensamiento & Gestión, 20, 165-193. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulooa?id=64602005. [ Links ]

Morrison, A., Ellsberg, M. & Bott, S. (2005). Cómo abordar la violencia de género en América Latina y el Caribe: análisis crítico de intervenciones. Documento de trabajo. Banco Mundial & PATH. Recuperado de http://www.catedradh.unesco.unam.mx/ webmujeres/biblioteca/Violencia/Como%20 abordar%20la%20violencia.pdf. [ Links ]

Ortiz, A. (2005). Violencia doméstica: modelo multidimensional programa de intervención (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espana. Recuperado de http://biblioteca.ucm.es/tesis/fsl/ucm-t28681.pdf. [ Links ]

Organización Mundial de la Salud.( 2005). Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica: primeros resultados sobreprevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia. Ginebra: OMS. Recuperado de http://www.who.int/gender/violence/who_multi-country_study/summary_report/summaryre-portSpanishlow.pdf [ Links ]

Romero, I. (2010). Intervención en violencia de gênero. Consideraciones en torno al tratamiento. Intervención Psicosocial, 19(2), 191-199. doi:10.5093/in2010v19n2a10. [ Links ]

Romero, I. (2004). Desvelar la violencia: una intervención para la prevención y el cambio. Papeles del Psicólogo, 25(88), 19-25. [ Links ]

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, DC: OMS. Recuperado de http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/725/9275315884pdf?sequence=1. [ Links ]

Organización Mundial de la Salud. (2013). Violencia contra la mujer. Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Centro de Prensa. Nota descriptiva N° 239. Recuperado de http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs239/es/. [ Links ]

Organización Mundial de la Salud. (2001). Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanças. Ginebra: OMS. Recuperado de http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_es.pdf. [ Links ]

Organización Mundial de la Salud y Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. (2011). Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres: Qué hacer y cómo obtener evidencias. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789275316351_spa.pdf. [ Links ]

Ruiz, S. & Expósito, F. (2008). Intervención con hombres en suspensión condicional de condena por violencia de gênero. Anuario de Psicología Jurídica, 18, 81-89. Recuperado de http://wwwredalyc.org/articulo.oa?id=315024785009 [ Links ]

Spivak, H., Jenkins, E.; VanAudenhove, K., Lee, D. & Kelly, M. (2014.) CDC Grand Rounds: A Public Health Approach to Prevention of Intimate Partner Violence. Morbidity and Mortality Weekly Report, 63(2), 38-41. Recuperado de http://www cdc.gov/about/grand-rounds. [ Links ]

Subirana-Malaret, M. & Andrês-Pueyo, A. (2013). Retención proactiva y adherencia terapêutica en programas formativos para hombres maltratadores de la pareja. Psychosocial Intervention, 22, 95-104. doi:10.5093/in2013a12. [ Links ]

Stake, R. E. (1994). Case studies. In N.K. Denzin y Y.S. Lincoln (Dirs.). Handbook of Qualitative Research (236-247). London: Sage. [ Links ]

Rada, C. (2014).Violence against women by male partners and against children within the family: prevalence, associated factors, and intergenerational transmission in Romania: a cross-sectional study. BMC Public Health, 14(1) 129. doi:10.1186/1471-2458-14-129. [ Links ]

Shaw, E. (1999). A guide to the qualitative research process: evidence from a small firm study. Qualitative Market Research: An International Journal, 2(2), 59-70. doi:10.1108/13522759910269973. [ Links ]

Wilches, I. (2010). Lo que hemos aprendido sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Revista de Estudios Sociales, 36(36), 86-94. doi:10.7440/res36.2010.08. [ Links ]

World Health Organization. (2002). World report on violence and health. Geneva: World Health Organization. Recuperado de http://whqlibdoc.who. int/hq/2002/9241545615.pdf. [ Links ]