Introducción

En los últimos años, la cantidad personas que profesan el islam ha adquirido una notable presencia en España. Según datos del Estudio Demográfico de la Población Musulmana, elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) y por el Observatorio Andalusí, a 31 de diciembre de 2019 vivían en España 2,1 millones de musulmanes, de los que 1,2 millones eran extranjeros (58%) y 879.808 de nacionalidad española (42%) (2020, 201). A pesar de estas cifras, el islam se sigue considerando una religión foránea, al tiempo que se erige como foco principal de buena parte de los debates sobre la integración de la población extranjera (Roy 2003; Lacomba 2005). Análogamente a lo que ocurre en el resto de Europa, la referencia al islam como “otredad” se ha convertido en una dimensión clave para marcar fronteras con las poblaciones mayoritarias (Étienne 2005; Alba 2005), y la población musulmana tiene la conciencia de pertenecer a una minoría sospechosa y rechazada (Moreras 2017). Además, la identificación de la persona “musulmana” y de “lo musulmán” como paradigma de “lo irreductible” ha sido construida a partir de discursos y representaciones sociales monolíticas y estáticas, sustentadas en el miedo y la inferioridad. Constituye una de las formas de discriminación y de exclusión con mayor arraigo en Europa (Martín y Grosfoguel 2012). Sin embargo, las personas musulmanas presentan una combinación sumamente heterogénea de pertenencias étnicas, afiliaciones y expresiones religiosas, tanto individuales como colectivas, y para algunos autores utilizar la categoría comunidad musulmana resulta inapropiado (Dassetto 2007; Jeldtoft y Nielsen 2011; Moreras 2017).

Diversos estudios, como el informe “Muslims in the European Union. Discrimination and Islamophobia”, a cargo del European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)1 y elaborado en 2006, muestran cómo la población musulmana es víctima de discriminaciones múltiples a causa de su origen étnico-nacional, de su género, nacionalidad e incluso de su estatus legal. Aunque algunos estudios vienen a demostrar que la islamofobia es un fenómeno puntual y concentrado (por ejemplo, Mijares y Ramírez 2008), en España y en Cataluña informes de diversas entidades y organismos2 aportan datos concluyentes sobre su creciente incremento, en especial en el ciberespacio (un 70%), y recogen los incidentes susceptibles de clasificarse como islamófobos, haciendo “visible lo invisible” (Aparicio y Doménech 2020; Lundsteen y López Bargados 2021).

El término “islamofobia” se acuña a finales de la década de 1980 con la intención de describir la discriminación contra el islam y las personas musulmanas (Mijares y Ramírez, 2008), y adquiere carta de reconocimiento el 1997, a raíz de la publicación del informe de la Runnymede Trust (1997). El Consejo de Europa y el Comité Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas la definen como “una forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la hostilidad, exclusión, rechazo y odio contra los musulmanes, sobre todo cuando la población musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en países occidentales” (Proxi 2015). La islamofobia no puede ser circunscrita a un fenómeno social concreto, producto de la contemporaneidad, sino que debe entenderse como término sistémico, construido como contenedor universal de significados y prácticas sociales asociadas al imaginario colectivo de un pasado colonial todavía presente (Martín y Grosfoguel 2012, 169; Mijares y Lems 2018). En esta misma línea, Wieviorka (1998) ya contemplaba que, en todas las épocas, el racismo conjuga dimensiones de diferenciación y, en consecuencia, de rechazo o de discriminación, y de “inferiorización”. Más recientemente, algunos autores han utilizado el concepto “racialización” para explicar la islamofobia como forma de racismo hacia la población musulmana (Garner y Saher 2015).

Por consiguiente, tanto las causas como las consecuencias que provoca la islamofobia (prejuicios, discriminaciones, ofensas, agresiones y violencia) deben ser interpretadas en un contexto amplio (Mijares y Ramírez 2008), desde una aproximación interseccional que también tome en cuenta los distintos contextos nacionales en los que esta se produce (Statham y Tillie 2016). El “Informe europeo de la islamofobia” (Bayralki y Hafez 2019) advierte sobre cómo se ha reforzado en la última década, ligada al aumento de los movimientos de extrema derecha y antiinmigración en muchos países europeos, denunciando una hostilidad creciente hacia las personas musulmanas en muchos ámbitos de la vida diaria. Estos procesos se van cristalizando en desigualdades transversales que dificultan, por ejemplo, el acceso al empleo, o que limitan la participación social y política de los miembros de las comunidades musulmanas (El Bachir 2013).

Las investigaciones también han mostrado cómo muchas hijas e hijos de familias procedentes de países musulmanes y residentes en Europa se enfrentan a mayores dificultades en los procesos de integración social y al seguir trayectorias de continuidad educativa y transiciones a la adultez, que las que asumen otros jóvenes de la denominada “segunda generación” (Pàmies 2011). También han evidenciado de qué modo las dificultades se incrementan o disminuyen en los diversos sistemas educativos y contextos nacionales. La mayor parte de las investigaciones se ha focalizado en las causas de las desigualdades educativas (Pàmies 2012; Carrasco, Pàmies y Narciso 2018), tratando de explicar en qué medida la brecha existente en los resultados académicos diferenciados y las dificultades de acceso al mercado de trabajo es consecuencia de las políticas, culturas y prácticas socioeducativas, así como de los procesos de discriminación e intolerancia de la que son víctimas (la desventaja del origen “heredado”), y del papel que los jóvenes, sus familias y las comunidades pueden jugar a la hora de favorecer (o no) estrategias de incorporación exitosa (Statham y Tillie 2016).

Qué duda cabe de que las identidades son abiertas, múltiples y contextuales (Hall 1991). Barth (1976), ya mostró, además, que las identidades se crean y recrean en relación y contempló, como después amplió Alba (2005), el impacto de los límites y las fronteras, explícitas o difusas, entre los grupos étnicos. Sin embargo, las distintas y parciales posiciones del sujeto no significan que estas identidades estén fragmentadas y no se manifiesten como totalidad, ancladas en una praxis social específica (Hall 1991; Briones 2007). Por consiguiente, en un contexto de hibridez cultural e islamofobia, para los miembros de las denominadas “segundas generaciones” las influencias que reciben a través de la educación, los contactos interétnicos, el entorno familiar, sus comunidades religiosas y las instituciones, fácilmente pueden generarles conflictos de carácter identitario que dificulten sus procesos de inclusión social (Alba 2005; Maliepaard y Alba 2016). Al respecto, la contribución de Koopmans (2013) aporta interesantes resultados a partir de una muestra de jóvenes musulmanes en distintos países europeos. El autor constata que la asimilación sociocultural (medida a través de las habilidades lingüísticas, los contactos sociales interétnicos y los valores liberales en cuanto a las relaciones de género para el caso de las mujeres) contribuye a superar el peso de la discriminación étnico/religiosa en el cotidiano.

Según McKenna y Francis (2019), los jóvenes musulmanes reformulan y readaptan su propia cultura y religión a modo de generación puente (Haw 2010); en el sentido de que su identidad viene definida en gran parte por su activa reconstrucción y re-evaluación de las tradiciones heredadas de sus familias y del rol que juega la religión en ellas, así como por la relación entre estas tradiciones y creencias religiosas, por un lado, y la cultura e identidad predominantes en la sociedad donde residen, por el otro (Haw 2010). Estos procesos de re-construcción y de configuración de identidades toman un cariz diferente cuando se añade la dimensión del género, ya que para el caso de las mujeres musulmanas se evidencia una matriz de violencia en la que se fortalecen estereotipos que las posicionan como doblemente víctimas de su religión y de las estructuras patriarcales, o bien como la representación por excelencia de la diferencia cultural indeseada (Soriano y Santos 2002; Alimahomed-Wilson 2017; El Bachir 2013; Ghanem 2017; Ramírez 2014; El Mouali 2021).

El presente artículo pretende analizar cómo las hijas de familias marroquíes residentes en Cataluña, que cursan estudios superiores, reconstruyen y resignifican su identidad como jóvenes musulmanas y catalanas, a base de mostrar (a través de sus itinerarios vitales y sus narrativas) su propia (re)construcción de la musulmaneidad. Además, los resultados muestran el tipo de estrategias desplegadas a la hora de gestionar las tensiones tanto dentro de sus familias y comunidades, como de cara a la auto-hetero-percepción de su identidad, dada su condición de ser mujeres musulmanas en un contexto de islamofobia.

El diseño metodológico se basa en un enfoque cualitativo que, partiendo de relatos de vida, permite identificar los significados subjetivos de prácticas sociales y experiencias vividas. Se ha partido de una muestra de mujeres jóvenes de la denominada “segunda generación” (nacidas en Cataluña o llegadas antes de los 12 años); hijas de padres marroquíes, con experiencias asociativas y que estén o hayan cursado estudios superiores, con el fin de mostrar la especificidad que juega el nivel educativo en la configuración de la identidad religiosa (Mendoza 2018).

El artículo se estructura de la siguiente manera. La primera parte examina las principales perspectivas teóricas que profundizan en la configuración de las identidades en contextos de alteridad. La segunda parte aborda la relación entre identidades e islam desde una perspectiva de género. En la tercera parte se presentan los aspectos metodológicos de la investigación; para finalizar con una cuarta parte en que se presentan los resultados y las conclusiones.

Jóvenes musulmanes de origen migrante y la configuración de identidades

En un contexto en el que la musulmaneidad, tal y como lo muestran los datos sobre islamofobia, se ha visto estigmatizada en mayor medida a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, tiene especial interés analizar cuáles son las implicaciones de dicho estigma por el conjunto de personas que diversos autores han denominado generación puente (Haw 2010), o islam de segunda generación (Losada 1995). Ambos términos se refieren a las estrategias y prácticas de jóvenes que, sin rechazar la cultura ni la religión familiar, pretenden adaptarlas al nuevo contexto. Al respecto, el trabajo para el caso británico de McKenna y Francis (2019), muestra cómo entre las segundas y terceras generaciones de musulmanes a menudo se reconstruye el islam como identidad pública primaria y como forma política de movilización que trasciende los particulares orígenes étnicos y nacionales. De ese modo, se exacerban las construcciones identitarias basadas en factores emocionales y adquiere mayor preeminencia el componente religioso que el étnico a la hora de configurar las identidades de los jóvenes (Dahinden et al. 2014).

Otros trabajos han documentado cómo muchos de estos jóvenes sienten la necesidad de reforzar su musulmaneidad como reacción a la forma en que han sido socialmente estigmatizados desde la “otredad”; al tiempo que retan y cuestionan las tradiciones que han heredado de sus padres y comunidades (Haw 2010). Esta doble presión “dentro” y “fuera” se concreta en la paradoja de querer reivindicar su herencia cultural, sin pretender que ello suponga su autosegregación dentro de una sociedad que perciben les rechaza (Janmohamed 2016). La adaptación del islam que realiza la generación puente se distancia de la práctica religiosa familiar debido a un proceso de desculturalización del propio islam (Amirah 2014). Es así como se observa “una nueva forma de espiritualidad caracterizada por la búsqueda, la elección y la combinación” (Jiménez Delgado 2012, 505). En la misma línea, Mendoza (2018) añade que en Europa las nuevas generaciones de jóvenes musulmanes están reformulando los símbolos y prácticas religiosas mediante una participación social y política activa, que les permite reivindicar la convivencia entre los valores occidentales y el islam.

Sin embargo, todos estos análisis sobre la reconfiguración identitaria requieren de un enfoque interseccional que muestre cómo determinados marcadores de diferencia (etnicidad, nacionalidad, género, generación, clase social u otros elementos externos de distinción) se entrecruzan con la categoría “musulmán” y le otorgan distintos significados. A dicho enfoque hay que sumar aquellas diferencias asociadas a las estructuras de oportunidad institucional (políticas públicas, marcos legales relativos a la gestión de la diversidad) y discursivas (relaciones socioculturales, concepciones en torno a la identidad nacional, medios de comunicación) de los distintos contextos nacionales, que son también relevantes a la hora de explicar las actitudes y comportamientos de las personas musulmanas en función de cómo perciben la distancia sociocultural y las interacciones con los miembros de la mayoría (Statham y Tillie 2016).

El análisis del caso francés como contexto nacional basado en el modelo asimilacionista, por ejemplo, muestra que los musulmanes son definidos como foráneos etnoraciales (ethnoracial outsiders) y percibidos como una amenaza directa hacia la identidad francesa republicana (Bleich 2006). Ser francés y tener un origen norteafricano o magrebí a menudo se sitúa en planos opuestos e incompatibles dentro de un continuum identitario etnonacional, que ubica el hecho de ser francés y de ser musulmán en ambos extremos (Kastoryano 2002). Al respecto, el estudio de Beaman (2016), sobre la clase media de segunda generación de migrantes norteafricanos en Francia, analiza cómo estos jóvenes gestionan su identidad religiosa para hacer frente a la marginalización. Sus resultados revelan que son efectivamente capaces de negociar sus identidades religiosas de modo que no constituyan una barrera para la identidad francesa, mostrando un compromiso con el islam en términos laicos, basado en expresiones privadas e individualizadas de su religiosidad que facilitan su inclusión en la sociedad francesa y reflejan la capacidad del islam para adaptarse a los contextos nacionales.

Situación bien distinta ocurre cuando se trata de jóvenes magrebíes o africanos residentes en los barrios marginales franceses (banlieues), donde han ido cristalizando las dinámicas de ghettos urbanos desde la mitad de los años 1970 (Urteaga 2011). Las elevadas tasas de desempleo, el abandono escolar prematuro, la segregación urbana y la constante experiencia de discriminación que viven estos jóvenes en su cotidianeidad y en un contexto de creciente individualización, les hace sentirse excluidos de la sociedad francesa (Urteaga 2011; Santelli 2012). La falta de reconocimiento identitario conduce a la conformación de identidades reactivas y etnitizadas, muchas veces sustentadas en la religión y en diversas formas de violencia expresiva, que convierten el estigma en principio de orgullo y contribuyen a reducir aún más su círculo social a las relaciones étnicas (Urteaga 2011). En este sentido, Fadela Amara (2003) ya señaló la confiscación de los derechos fundamentales de las jóvenes musulmanas francesas de la banlieue, resultado, en gran medida, de la incapacidad del Estado para integrar a “sus hijos”. La misma interrelación entre etnicidad, religión y estatus socioeconómico se aplica al caso holandés, de la mano de la estigmatización de los varones “jóvenes marroquíes” (Moroccan youngsters) a partir de etiquetas que les construyen desde la criminalidad y que definen su identidad con base en el país de origen de sus antepasados, situándoles “fuera” de la sociedad donde han nacido y/o crecido (Roggeband y Van der Haar 2017). En este caso, el país de procedencia de la familia se convierte en una fuente destacada en la conformación de la identidad, que se transmite de forma intergeneracional.

Identidades e islam desde una perspectiva de género

La dimensión de género se imbrica con marcadores étnicos y religiosos como categorías de identificación y exclusión -cada uno de ellos con sus respectivas lógicas a nivel local, nacional y transnacional-, que contribuyen a la alterización y a la delimitación de fronteras entre grupos sociales (Dahinden et al. 2014). La figura de la mujer musulmana encarna una otredad esencializada (Bigle 2010); al tiempo que puede ser objeto de mecanismos de control social por parte de los miembros de las comunidades musulmanas, por el hecho de atribuirles la transmisión de los valores islámicos, máxime en contextos altamente islamizados (Cubo Barea 2011). Por ello, las mujeres musulmanas acaban enfrentándose a diario a la estereotipación y a la discriminación, tanto dentro de sus comunidades como desde el exterior (Litchmore y Safdar 2015).

Zine (2006) ha denominado “islamofobia generizada” a la doble opresión que revitaliza, por un lado, los estereotipos orientalistas y, por el otro, las representaciones de las mujeres musulmanas como retrasadas, oprimidas, políticamente infantilizadas, que buscan ser liberadas y rescatadas por Occidente. En este sentido, hay que tener presente que no todas las mujeres musulmanas son igualmente víctimas de estos procesos, que se entrecruzan con otros factores, como la racialización, la clase social, el idioma, el estatus legal y, en especial, el uso de la corporeidad como forma de exhibir el habitus religioso (Valcárcel 2014), a partir de un islam recreado en una sociedad donde constituye una confesión minoritaria. Qué duda cabe de que el uso del hiyab o pañuelo juega un papel muy relevante en este tipo de procesos, como símbolo manifiesto de un cuerpo religioso que muestra la presencia islámica en las sociedades de destinación (Mijares y Ramírez 2008; Ramírez 2011).

El islam puede ser considerado una fuente de empoderamiento en la medida que permite a las personas tomar decisiones independientes y activar transformaciones que les afectan directamente. Zine (2006) muestra que las mujeres musulmanas desarrollan distintas estrategias para combatir la islamofobia y la discriminación, sin tener que renunciar a la expresión de su religiosidad y haciendo uso de espacios de resistencia y compromiso político feminista. Si bien el feminismo islámico en su expresión académica ha surgido aproximadamente en los últimos veinte años, las reivindicaciones de carácter feminista de las mujeres en países de mayoría musulmana tienen un largo recorrido histórico (Zahra 2014). El feminismo islámico como término surge en Egipto en la década de 1920 en manos de musulmanas que participaban activamente en los movimientos por la liberación de las mujeres (Tarrés 2019).

La agencia de las mujeres musulmanas debe analizarse más allá de la consideración del empoderamiento femenino basado en los patrones del concepto occidental de la igualdad de género, a menudo concebido como algo incompatible con la religiosidad (Ghanem 2017). De acuerdo con Zahra (2014,126), aunque el reformismo musulmán estuviera influenciado por las ideas y movimientos occidentales, la expresión del feminismo en las sociedades musulmanas no sigue los preceptos del feminismo europeo (aunque sean coetáneos), sino que toma sus bases de una postura anticolonial y nacionalista, tal como reflejan los trabajos pioneros de la feminista Kumari Jayawardena ([1986] 2016).

En contextos en los que el islam no es la religión mayoritaria, la agencia de las mujeres musulmanas se manifiesta también a través de su religiosidad, mediante distintas formas de respuesta que contrastan con la homogeneización del imaginario social que se impone a la mujer musulmana (Pàmies 2008; Mendoza 2017). Los resultados de Poynting (2009) señalan que, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y como reacción a la constante representación de los musulmanes como violentas y terroristas, muchas jóvenes musulmanas optan por expresar su musulmaneidad en primera instancia (a través del uso del hiyab, por ejemplo), a pesar de ser conscientes de que ello les supone más obstáculos en términos de prejuicios y discriminación (McKenna y Francis 2019). Este patrón, que Janmohamed (2016) describe como comportamiento de la “Generación M”, facilita la configuración de una identidad musulmana colectiva que trasciende la heterogeneidad interna que caracteriza a las jóvenes musulmanas.

Haw (2010) acuña el término “generación puente” precisamente tras estudiar, para el caso inglés, cómo las mujeres jóvenes musulmanas reconstruyen su identidad en aras de lograr ser consideradas “musulmanas británicas”. En este sentido, su relectura del islam se produce desde la voluntad de recuperar la religión familiar, aunque desvinculando, de forma creativa y fluida, su forma de entender la religión de determinadas tradiciones, prácticas e influencias heredadas de sus padres (Poynting 2009). De ahí que Haw (2010) afirme que la “destilación” del islam que realizan estas jóvenes sea reflejo de su voluntad de integración dentro de los valores mainstream de la sociedad donde residen. Ser musulmanas para ellas significa vivir el islam “a su manera”, a base de interpretarlo y readaptarlo (Jiménez Delgado 2016; Kayal-Kharrat, Jiménez-Delgado y Jareño-Ruiz 2019).

Para el caso español, Johanna Martine Lems (2016) analiza cómo construye su religiosidad un grupo de jóvenes madrileñas que ha formado una asociación para participar como musulmanas en el espacio público y no relegar su musulmaneidad al ámbito privado. Los resultados de esta investigación confirman que las jóvenes consideran su adscripción al islam como una elección personal. Parten de la voluntad del redescubrimiento de una práctica islámica, europeizada a partir del papel que cobran en ella el individuo y un nuevo modelo de comunidad, en los términos que plantea Oliver Roy (2003), lo que las aleja de las fuentes tradicionales de autoridad religiosa. Estas jóvenes pretenden incorporar conocimientos sobre el islam “puro”, con el fin de que les permita distinguirlo de las costumbres de sus padres.

En definitiva, un elemento importante a que debe considerarse es la capacidad de agencia que despliegan las jóvenes musulmanas, la cual debe ser analizada considerando el contexto en el que esta se desarrolla. Ello nos permite comprender, por un lado, las dificultades y obstáculos que enfrentan para lograr los objetivos que se proponen y, por otro, las estrategias de resistencia que despliegan como sujetos activos con el fin de transformar su realidad (Domínguez y Contreras 2017; Esteban 2011). Estas mujeres “buscan activamente el conocimiento islámico y el sentido que puede tener para ellas en el contexto de su vida” (Lems 2016, 58). En efecto, este enfoque permite avanzar hacia significados del capital religioso que trasciendan las simplificaciones y que, incluso desde el feminismo, atribuyen el uso del velo o la sumisión como una estrategia subversiva y racional de resistencia (Mahmood 2005). Ni la devoción religiosa es necesariamente incompatible con la agencia, ni el uso del velo debe ser interpretado solo desde perspectivas secularizadas (extrarreligiosas), que lo reduzcan a una estrategia racional.

Metodología

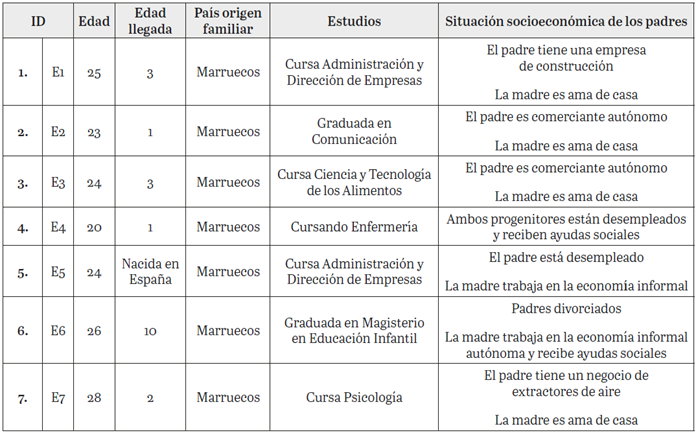

El enfoque metodológico de este estudio es de corte cualitativo y se desarrolla a partir de relatos de vida de siete jóvenes musulmanas de origen marroquí, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. Se ha seleccionado la muestra en base a dos criterios; por un lado, que las jóvenes estén o hayan cursado estudios postobligatorios (estudios superiores), considerando el rol que juega el nivel educativo en la configuración de la identidad religiosa y; por otro, que las participantes presenten experiencias asociativas, al ser un factor clave en el proceso de resignificar su religiosidad. Con base en esto último, se observa un contexto asociativo orientado hacia la organización y generación de espacios de participación local, específicamente en las ciudades de Badalona y Santa Coloma de Gramenet (provincia de Barcelona), que contribuye a transformar su realidad y divulgar discursos a favor de la convivencia intercultural, la diversidad religiosa y la defensa de derechos de ciudadanía. Por último, si bien la muestra no es representativa en términos estadísticos, constituye un perfil pionero, objeto de todavía escasos estudios en el contexto español (Bertrán, Ponferrada y Pàmies 2016; Mendoza 2018; Mendoza, Bertrán y Pàmies 2021).

A tal efecto, el proyecto de investigación del que proceden los datos del estudio partió del método de la investigación acción participativa (IAP). Se trataba de acompañar en distintas fases la implicación participativa de este grupo de mujeres como grupo-motor, con el objetivo de generar conocimiento a través de sus experiencias vividas y contribuir activamente a transformar su entorno. Una de las fases incluía los relatos de vida de las jóvenes participantes. Con ellos se pretendía identificar las tensiones y las estrategias desplegadas por estas jóvenes musulmanas activistas a la hora de conformar su identidad, a partir de la reconstrucción de su experiencia vivida a nivel personal, familiar y comunitaria, social y/o institucional.

Los relatos de vida constituyen una técnica que incorpora una profundización en la narrativa del sujeto, lo que permite una visión amplia de su proceso vital (Criado 2001). Esta técnica presupone que cada sujeto es parte de un sistema de conocimiento, transmitido a través de su relato. Sin embargo, lejos de considerarse una narrativa de los sujetos individuales, nos permite acceder a la comprensión de los contextos sociales, políticos y culturales (Rivas et al. 2012). De ahí que, atendiendo también a su capacidad transformadora, distintos fragmentos de los relatos de vida obtenidos en esta investigación fueran seleccionados para la generación de material audiovisual sensibilizador, que permitiera transformar la visión estereotipada que existe sobre la mujer musulmana en Cataluña.

A continuación, se presenta el casillero tipológico que recoge los perfiles de las siete mujeres que participaron en los relatos de vida (ver Tabla 1):

Resultados

El análisis de la información recogida en los relatos de vida fue organizado en torno a aquellas dimensiones que conectan transversalmente la biografía de las participantes, a partir de categorías que permiten analizar las implicancias personales, sociales y culturales que inciden en la definición de sus identidades.

Percepción del proceso de construcción de la musulmaneidad: de la toma de conciencia a la apropiación

Las participantes en la investigación experimentan la religión como una forma de vida; señalan que, de la misma forma que en una sociedad se necesitan pautas y normas para convivir, el islam cumple esta función en el ámbito religioso. Para ellas, es precisamente esta mirada holística e integradora la que permite entender que la religiosidad no es vivida como una imposición, sino como una creencia que se adquiere a través de un proceso de crecimiento personal, en el que la familia juega un papel fundamental (Cubo Barea 2011). Ahora bien, para estas jóvenes el islam, al que han tenido acceso a través de sus familias, está imbuido en la cultura tradicional, por ello resignifican su práctica religiosa adaptada al nuevo contexto. Sin embargo, esta reinterpretación del islam no supone una ruptura con sus padres, sino más bien es utilizada como una estrategia para lograr mayor reconocimiento y visibilidad dentro de sus familias y comunidades. Las participantes sitúan el islam como un factor clave en el proceso de construcción de sus identidades en contextos no musulmanes. De esta manera, la “generación puente” se instala como un actor que logra generar diálogos culturales y generacionales en los que, públicamente, promueven las distintas formas de vivir su religiosidad. Empero, es precisamente esto lo que conduce a la representación antagónica del otro, situación que las impulsa a desarrollar prácticas asociativas en las que se forjen espacios de participación local que reconozcan la diversidad cultural y religiosa, y que se convierten, a la vez, en espacios protectores, seguros y de “sororidad intraétnica” (Salem 2014).

En realidad, se trata de parte de un proceso reflexivo, que emerge de la voluntad por conocer más sobre el islam y dotarlo de sentido. Así lo manifiestan dos de las chicas:

Realmente más tarde yo misma fui a buscar qué es todo esto del islam. Cuando creces, tú misma dices “bueno, a mí me lo han enseñado mis padres, estoy haciendo el Ramadán, estoy rezando, pero ¿por qué lo hago realmente?” Entonces tú misma comienzas a investigar y a buscar el conocimiento para saber contestar estas preguntas. (E1)

En segundo de carrera, descubrí que había un centro islámico en Barcelona y dije bueno, ahora es mi momento de pararme y me paré a pensar en mi religión, fue por voluntad propia y empecé pues a ir cada sábado a las clases que había sobre el islam. (E2)

La religión como factor que otorga identidad, para el caso del grupo protagonista, se intensifica ante la inquietud de conocer, a través de un proceso individual, todo lo que ha sido heredado por tradición familiar. Esta inquietud se solventa, por ejemplo, a través de la búsqueda de especialistas/conferenciantes occidentales que profesan el islam, y al tomar conciencia de que sus vidas están situadas en una cultura muy distinta de quienes lo estudian y profesan en los países árabes. Estas acciones marcan distancia con sus familias que, alejadas de las dinámicas que ofrecen las redes sociales, se aferran a la figura del imam presente en sus comunidades y que, en la mayoría de los casos, tiene su mismo origen de procedencia.

En otra esfera, la convivencia en el ámbito educativo, a menudo ligado a una tendencia de agrupación etnocultural, promueve espacios de reflexión en torno a la diferencia que representan, enfatizando elementos que refuerzan la identidad como jóvenes musulmanas. No obstante, emerge el peligro de acentuar dinámicas de segregación debido a la ausencia, por parte del profesorado y del personal educativo, de prácticas que faciliten la integración y la coexistencia intercultural dentro de los espacios educativos. Así lo expresa una de las participantes:

Cuando se cae en eso de los guetos es porque buscas a alguien que realmente te entienda, porque cualquier niño necesita sociabilizar, necesita jugar, necesita hacer algo. Y si los que no saben nada de ti tampoco se interesan por saber, pues buscas otra vía de escape. Entonces si me hubiese buscado alguien que me entendiese también me hubiese costado muchísimo más aprender e integrarme. (E4)

Ahora bien, la diferencia cultural evidencia una tensión permanente por lograr el reconocimiento más allá de los estereotipos que se construyen en torno a ellas; en tal sentido, las participantes manifiestan vivir una continua interpelación, sintiendo que deben justificarse ante la sociedad por el hecho de no representar el modelo occidental de mujer. En efecto, el uso de símbolos religiosos externos, como el hiyab, las identifica como musulmanas, una expresión de su fe que asumieron como parte de un proceso personal en el que decidieron hacer visible su identidad religiosa, en ocasiones oponiéndose, incluso, a las recomendaciones familiares. Más allá de las presiones y tensiones, para las participantes existen distintos significados en su uso: i) las identifica como mujeres musulmanas; ii) constituye una forma de conexión con su fe; iii) resalta su feminidad; iv) funciona como una estrategia de aceptación en la comunidad musulmana; v) o resulta una reivindicación de la diversidad en las sociedades occidentales.

Por el contrario, otro perfil de jóvenes decide no llevar el hiyab, no tanto a tenor de su menor religiosidad, sino como consecuencia del rechazo que perciben por parte de la mayoría, y que se expresa en la serie de discriminaciones que soportan en sus vidas cotidianas. La cuestión de fondo para ellas es denunciar cómo un símbolo identitario articula una serie de imaginarios que las sitúan como mujeres sin agencia, retrasadas y oprimidas, y sujetas a la voluntad de su religión. Esta construcción de la otredad agudiza la subalternidad, pero también implica una homogenización de lo que significa ser mujer, es decir, afirma la figura de la mujer occidental en tanto sinónimo de libertad (Zine 2006). La decisión de prescindir del velo, señalan, la revertirán tan pronto como sientan que pueden enfrentar la violencia que perciben socialmente. Así lo expresa una de las participantes:

Yo esperé para saber afrontarlo. Esta es una sociedad laica y los símbolos religiosos no son parte de sus vestimentas. El tema es que eres adolescente, te gusta salir y todo eso, entonces piensas que si te pones el pañuelo dejarás de tener amigos y tal, y tienes que ir mentalizándote ¿sabes?, tienes que dejar de perder el miedo y eso es lo que me llevó a estar casi un año, cuando una vez decidí ponérmelo mis padres me apoyaron obviamente y yo pude llevarlo bien porque sabía lo que era y por qué lo hacía. (E3)

Por último, con esta decisión sobre portar el pañuelo se desprende de sus discursos la necesidad de abrir espacios de diálogo entre la sociedad laica y las poblaciones que tienen prácticas, rituales y comportamientos religiosos, con el fin de diluir el racismo y la islamofobia. En este sentido, una de las estrategias para enfrentar los prejuicios y demostrar su valía en la sociedad es la educación. En sus relatos se percibe una relación entre un alto nivel de estudios y las expectativas de mejora personal y laboral; incluso aparece una tendencia a culpar a las mujeres marroquíes que no reivindican los mismos derechos que ellas.

Para las jóvenes musulmanas la precepción subjetiva de su religiosidad se altera -en comparación con sus padres- por el hecho de vivir en un país democrático en el que, como contrapartida, tienen que asumir que su religión es objeto de una mirada escrutadora, teñida de discursos islamófobos, que la sitúan como enemiga de Occidente. A pesar de ello, manifiestan que vivir en España les permite optar, decidir e incluso cambiar prácticas instaladas en sus comunidades que, desde sus puntos de vista, no se adecuan con un islam que consideran símbolo de liberación.

Auto-hetero-percepción de su condición de mujeres musulmanas

Para las jóvenes el islam es una forma de vida que las dota de valores y corrige los comportamientos que se alejan del respeto hacia los demás. Por ello, son sumamente críticas con los discursos que, vinculados a la tradición o a tendencias fundamentalistas, lo distorsionan y lo asocian con prácticas que nada tienen que ver con los dictámenes de la religión: “Hay gente que confunde cultura con religión […] En el Corán se explica que la mujer se debe cubrir, pero no te dice que te pongas una chilaba [túnica con capucha y mangas anchas]” (E1).

Lo mismo sucede, afirman, con la prueba de la virginidad que se exige a las mujeres que van a contraer matrimonio, que es parte de la tradición y no un mandato escrito en el Corán. En este sentido, las participantes toman distancia del revisionismo histórico que hay en torno al islam, pues limita sus libertades y nutre discursos que las sitúan como presas de un sistema ideológico-religioso que las somete contra su voluntad. En esta línea, las jóvenes desarrollan una mirada crítica, tanto de sus familias como de Marruecos, por el trato hacia las mujeres. Reconocen que las influencias de vivir en un país liberal les han permitido analizar cómo sus madres y las mujeres de su entorno asumen y refuerzan roles tradicionales que profundizan las desigualdades de género. Se observa, por tanto, un distanciamiento generacional en la manera de entender el papel que tienen o deben tener las mujeres en la religión y en las propias dinámicas sociales y familiares. Justamente, esto las lleva a replantear cómo se construye la imagen de las mujeres musulmanas dentro y fuera de sus comunidades y las repercusiones que tiene en el acceso a determinados espacios. De ahí la urgencia por el reconocimiento de las mujeres musulmanas como sujetos de derechos, subrayando que el desafío es construir sociedades donde la diferencia no sea un obstáculo que limite posibilidades de desarrollo personal y social, sino un factor que enriquezca las dinámicas sociales.

De ese modo, tanto las jóvenes que llegaron a Cataluña a muy corta edad, como las nacidas en España se desmarcan de la imagen distorsionada que existe de la mujer en el islam (incluso de la utilización incorrecta de los preceptos por parte de la propia comunidad). Defienden el rol femenino con argumentos relativos a sus derechos y a la emancipación. Enfatizan que el islam incorpora derechos que son desconocidos por la sociedad receptora, o ignorados incluso por sus comunidades. El problema, afirman, es la manera como se interpreta el Corán o cómo la Sharía (ley islámica) ha introducido normas que complejizan su devenir, al sancionar comportamientos que no están indicados en el libro sagrado.

El islam es la primera religión que otorga derechos a la mujer como el voto o el divorcio o, incluso, que pueda tener totalmente libertad de hacer lo que quiera con sus ingresos económicos, en cambio el hombre tiene la obligación de mantener a su familia, mientras que la mujer si trabaja pues tiene la potestad de elegir si gastarlo en la familia o no. Luego el derecho a la herencia, también hay que comentar que el Corán fue la primera religión que le otorgó a la mujer la herencia, ya sea niña o mujer. (E5)

Consideran, por otro lado, que la proliferación de estereotipos en la sociedad receptora es un factor que incide en el miedo a ser discriminadas; aunque también evidencia la ignorancia que existe en torno a esta religión. Así lo explica una participante en relación con el uso del velo:

La gente viene preguntando y cada vez la respuesta va mejorando en la medida que voy conociendo más el islam, y la gente siempre acaba como “ah, muy bien, ah, no tenía esa idea, me pensaba que era algo que te oprimía”. [...] Y siempre acaban un poco sorprendidos “yo lo imaginaba de otra forma, como si me respondieras: no, mi padre me dijo que lo llevara y lo llevo, y tu respuesta ha sido totalmente contraria a la que imaginaba, y me ha sorprendido”. (E2)

La actitud por reivindicar el islam e intentar desmontar estereotipos, en ocasiones se ve torpedeada por la desconfianza que perciben en determinados ámbitos sociales, como sucede con el mercado laboral. Llegan a afirmar que el hiyab constituye la desventaja (el hándicap) más grande para su incorporación. Esto da lugar a dos tipos de actitudes: la reivindicativa, que lucha por la normalización; y la táctica, que persigue más bien recorridos alternativos que esquiven posibles situaciones conflictivas, tales como eliminar, entre las opciones de empleo, todas aquellas que tengan un componente de atención al público.

Y ella consiguió su carrera, se sacó el máster con muy buenas notas, pero ella tuvo que marchar del país porque no la cogían con el velo. Le decían en las entrevistas “es que eres perfecta, tienes el mejor expediente, te cogeríamos ahora mismo pero el problema es el velo”. (E1)

Te dicen yo prefiero, con todo el respeto que, si alguien va a trabajar de cara al público que sea sin el pañuelo, porque si no me espanta la clientela. (E3)

Con independencia de cuál sea la estrategia, las participantes consideran necesario asumirse como agentes de cambio, promoviendo el reconocimiento de las mujeres musulmanas dentro y fuera de sus comunidades. A lo largo del siguiente apartado se presentan los espacios en los que estas estrategias se desarrollan y las formas en las que conciben la ciudadanía.

Estrategia de desarrollo personal y comunitario: factores de emancipación y subordinación

Llegado este punto nos interesa analizar cuáles han sido los factores que promueven la emancipación y cuales la subordinación; tratando de ofrecer una mirada no dicotómica, sino más bien diferenciada de la influencia que cada uno de estos factores haya podido tener en la trayectoria de vida de las participantes.

A través de este prisma, la familia destaca como espacio de socialización que otorga elementos que influyen en la construcción de la identidad personal y colectiva. La oposición entre el espacio privado, como referente femenino, y el espacio público, como dominio masculino, tiende a diluirse y afloran modelos más igualitarios que flexibilizan determinados roles de género. Por su parte, la figura materna es identificada en algunos casos como cómplice y amiga de sus hijas, y en otros, como defensora de las normas y roles tradicionales que limitan las libertades y autonomía, precisamente en aquellos donde la voz paterna es la que arbitra.

Esta tensión actúa como un catalizador en los procesos de emancipación, generando dinámicas reflexivas que conducen a una resignificación de valores, creencias o formas de entender la vida social y religiosa de las jóvenes musulmanas. Las participantes destacan que el islam ofrece un modelo de relaciones igualitarias, lo cual refuerza la necesidad por promover cambios en sus comunidades en torno a la manera de entender las relaciones de pareja. Ante una visión alienadora de la religión, el islam aparece para ellas como un factor de emancipación personal que las impulsa en la consecución de objetivos orientados a la satisfacción personal. La continuación de trayectorias educativas postobligatorias va en esta línea y es vista como una herramienta clave de emancipación:

Entonces, mi padre siempre remarcaba el hecho de que estudiara, y no cualquier cosa, sino un trabajo digno, que yo como persona, como mujer haga que la gente me respete en la sociedad, entonces mi padre siempre nos reñía si no estudiábamos, siempre para él ha sido algo muy importante el tema del estudio. (E7)

Cuando empecé a la universidad fue como vale, estoy haciendo lo que yo quiero y puedo salir donde quiera, fue como un cambio y me gustó bastante porque empecé a pensar por mí misma y a hacer lo que yo quería. (E2)

A la hora de decidir cursar estudios postobligatorios, las participantes señalan que fueron distintos y variados los factores que lo promovieron: el apoyo familiar, la motivación de algún profesor/a en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y amigos que las impulsaron; pero subrayan que el motor principal fue la superación personal. El siguiente relato evidencia cómo, frente al deseo por continuar sus estudios, se activa una capacidad de agencia que incluso va más allá de las aspiraciones de sus padres, aunque ello no implica la ruptura con ellos:

Pasó algo inesperado: mis padres decidieron ir a vivir a Bélgica y querían llevarnos con ellos, claro yo me negué obviamente, les dije que no quería ir, que iba a tener que dejar mis estudios. [...] Abrieron las matrículas para las universidades y dije “me voy a matricular por si acaso”. Me cogieron en Administración de Empresas en la UB [Universidad de Barcelona] y dije “ya está, es la carrera que yo siempre he querido y me han cogido, esto es una señal”. Y les dije a mis padres: “lo siento mucho pero no pienso irme a Bruselas y si queréis llevarme será arrastrando porque yo no pienso ir”. (E1)

El ímpetu por la consecución de sus objetivos y aspiraciones conlleva un proceso de negociación familiar. Para Mendoza (2017), las trayectorias de jóvenes marroquíes no son lineales, sino “producto de discontinuidades que son el resultado de obstáculos, pero también de estrategias que ellas han desarrollado en la búsqueda del éxito académico” (181). Asimismo, el acceso a la universidad ha ampliado la necesidad de activismo social, político, religioso y el contacto con grupos y asociaciones. Es importante destacar que la familia, como actor socializador en cuanto a la religiosidad, puede promover en mayor o menor grado la continuidad de los estudios postobligatorios en las hijas. Homogenizarlo sería un error analítico, pero lo que sí se observa es que existen diferencias vinculadas a la clase más que a la religión; de ahí que algunas familias impulsen la necesidad por continuar los estudios universitarios como una manera de lograr mejores opciones laborales en el futuro, e incluso acepten las prácticas asociativas de sus hijas como una forma de ampliar su capital cultural y social.

Esta disposición también permite resignificar su religiosidad y reivindicar sus derechos como ciudadanas españolas. En cuanto a lo primero, el velo emerge nuevamente como un símbolo que presenta una identidad que se reacomoda en un contexto no musulmán, pero que reivindican y reconocen como propio, a pesar de la adaptación de los valores y prácticas religiosas (Mendoza 2017). Sobre el segundo, la participación en distintas esferas de lo social refleja una forma de agencia, pues con su presencia y actitud desafían los prejuicios y situaciones de discriminación que enfrentan las mujeres musulmanas (Mendoza, Bertrán y Pàmies 2021). Esto sitúa la ciudadanía como una “práctica sociorelacional que se redefine a partir del ejercicio de esta por quienes, reconocidos como ciudadanos o no, la ejercen intensivamente; o que simplemente no la ejercen a pesar de tenerla reconocida estatutariamente” (Varela 2010, 288).

Así, la participación en movimientos asociativos es fundamental en su trayectoria vital. En muchos casos, el acceso a la universidad ha ampliado su necesidad de activismo social, político y religioso, como también el contacto con grupos y asociaciones.

Tenemos que participar donde hay más actividades en los barrios, hacer grupos, hacer charlas. Necesitamos más participación en entidades y asociaciones. (E3)

Romper estereotipos mediante la asociación de jóvenes, mediante actividades, mediante la participación en sociedad. [...] Meterme en el mundo asociativo fue para mejorar la imagen de la mujer musulmana, sobre todo, porque creo que todo esto puede ayudar a las generaciones futuras. (E1)

Conclusión

En este artículo hemos analizado cómo las jóvenes musulmanas hijas de padres marroquíes residentes en Cataluña reconfiguran sus identidades y reconstruyen su musulmaneidad a partir del despliegue de estrategias que les permiten gestionar las tensiones dentro de sus familias y en sus comunidades. Ciertamente, para el caso de las jóvenes musulmanas en contextos donde el islam es minoritario, la reconfiguración de su identidad plantea importantes retos y dilemas. Uno de los más relevantes es el uso del velo islámico, que actúa como leit motiv (Mijares y Ramírez 2008) y que se sustenta en representaciones de otredad que atribuyen su uso a la subordinación de la mujer y a la incompatibilidad con los principios de igualdad que caracterizan a Europa (Zine 2006). En tal sentido, la utilización del velo en los espacios públicos es entendido como un “signo de exteriorización de la diferencia cultural” (García et al. 2011), lo que contribuye a reificar los significados y discursos estáticos y simplistas hacia este colectivo y a despojar a las mujeres musulmanas de su capacidad de agencia (Nash 2002). Pero, como apunta Moreras (2017), ser musulmana en Europa es hoy algo más que ser fiel a una observancia relativamente estricta o a una tradición cultural. Se trata de la expresión de unas pertenencias múltiples en el marco de sociedades plurales y complejas. Como bien apunta Dassetto (2007), “el proceso de reconstitución, de construcción del Islam europeo dista mucho de haber concluido”.

El nivel educativo (estudios superiores) junto con la profundización en el conocimiento religioso aparecen como configuradores de una identidad religiosa que favorece el empoderamiento y la adquisición de herramientas que les permiten, por un lado, desafiar la tradición y disputar espacios de reconocimiento dentro de sus familias y de liderazgo dentro de sus comunidades (Silvestri 2011); por otro, combatir los roles tradicionales de género y los estereotipos asociados a la cultura de sus padres. El acceso a la educación superior, por tanto, se presenta como potente herramienta para conciliar de forma flexible sus propias interpretaciones de las normas religiosas con sus vidas cotidianas, al tiempo que les aporta legitimidad para participar en la esfera pública y dentro de las comunidades religiosas (Mendoza 2018). Sin embargo, asumir este tipo de trayectorias, todavía pioneras en contextos como el español, conlleva gestionar las expectativas y el control familiar; para lo cual deben desarrollar constantes procesos de negociación dependiendo del contexto y circunstancias que enfrenten (Bertrán, Ponferrada y Pàmies 2016). Como contrapartida, esto genera un aumento de la capacidad de agencia que logra situar no solo una heterogeneidad discursiva, sino también prácticas multiformes, que invitan a reflexionar sobre la manera en que son encasilladas sus identidades, la manera de vivir o entender la religión que profesan.

Precisamente, la agencia de las jóvenes musulmanas actúa como vector que impulsa transformaciones a nivel personal y social, considerando las tensiones que enfrentan por su condición religiosa, pero que no las limita a (re)pensarse como ciudadanas y sujetos de derechos en el estado español. En tal sentido, su participación en organizaciones religiosas o espacios asociativos las sitúa como creadoras de nuevas dinámicas de ciudadanía. Las participantes tienen la nacionalidad española y, por consiguiente, gozan de la titularidad de los derechos, a través del fortalecimiento de espacios de pertenencia política en sus comunidades étnico-religiosas (Serradell et al. 2020; Yuval-Davis 1997), pero promueven una forma de entender la ciudadanía más allá de la noción clásica. Buscan ampliar los derechos y espacios de pertenencia social en los que la musulmaneidad sea un elemento que las acompañe y otorgue identidad y sentido de pertenencia, a la vez que les permita hacer frente a la islamofobia generalizada (Zine 2006).

Una vez más, podemos constatar que las segundas generaciones no siguen un modelo lineal de asimilación cultural. Para el caso de la sociedad española, no transitan debiendo renunciar a su identidad religiosa. Todo lo contrario, su responsabilidad como generación puente les hace reforzar la autoimagen de “portadoras” de una religiosidad transformada, que construyen en el cotidiano, más allá de la visión clásica y tradicional, para evitar los riesgos de aculturación y al mismo tiempo poder hacer frente a una islamofobia creciente. Si bien estos resultados no permiten plantear comparativas con otros contextos europeos en los que el islam es minoritario, a modo de prospectiva sí podemos apuntar a diferencias importantes con contextos como el de Francia, donde las estrategias de negociación no excluyentes exigen un mayor compromiso con el islam en términos laicos para poder encajar mejor con los valores de la sociedad francesa.