Introdução

A democracia do Estado brasileiro passou por diversos momentos de avanços, enfraquecimento e rupturas durante sua história desde a Primeira República (1889). No entanto, somente após a Constituição Federal de 1988 que se pode considerá-la como uma moderna democracia, em que se ampliam os modos de exercício do poder para além do voto no ato de tomar decisões coletivas (Bobbio 2000), mesmo diante de muitos problemas, sobretudo dos provenientes da herança histórico-política brasileira. Esse legado mostra as concomitantes formas de relação entre o Estado e a sociedade brasileira, como explica Nunes (2003) em A gramática política do Brasil, referindo-se aos padrões denominados de “clientelismo”, “corporativismo”, “insulamento burocrático” e “universalismo de procedimentos”.

O clientelismo, que está presente na política brasileira desde o período colonial (Lenardão 2004), baseia-se originalmente nas relações comuns das antigas sociedades rurais, em que imperava um sistema de troca generalizada, dadas as condições de subordinação dos camponeses aos seus senhores (patrões), que mantinham os contatos para além das fronteiras das fazendas e estendidas em “redes [que] envolvem uma pirâmide de relações que atravessam a sociedade de alto a baixo” (Nunes 2003, 36) e que são utilizadas pelas elites políticas para a conservação de seu poder.

Diferentemente do corporativismo societal que se espalhou pelo mundo capitalista nos anos 1940, como meio de controle social sobre o Estado, no Brasil, o corporativismo surge a partir do próprio Estado, marcadamente na política do Estado Novo de 1930 a 1945, com a função primordial de diminuir os níveis de conflitos entre classes de interesses antagônicos entre trabalhadores e elites econômica e política por meio da criação de instituições, órgãos governamentais, empresas públicas e outros produtos de “engenharia política dirigida para o controle político, a intermediação de interesses e o controle do fluxo de recursos materiais disponíveis” (Nunes 2003, 37).

O insulamento burocrático foi materializado por meio da criação de instituições voltadas ao desenvolvimento econômico e industrial pelo governo de 1930 a 1964, o que resultou em verdadeiras ilhas de especialização, com cargos da alta burocracia preenchidos via sistemas meritocráticos com remuneração por carreira, enquanto nos cargos inferiores e de âmbitos locais praticavam-se as velhas formas de preenchimento de cargos públicos, por indicação política como moeda de troca, típicos das gramáticas anteriores (Nunes 2003). Nesse sentido, é possível constatar o paradoxo entre política e administração, destacando a questão do insulamento burocrático (Ramalho 2009; Viana 2011) como um aspecto na gestão pública, a qual tem consequências positivas até certo ponto mensuráveis, como apontado no estudo de Bersche, Praça e Taylor (2017).

Por fim, o universalismo de procedimentos, que envolve aspectos mais amplos de cidadania, é embasado na igualdade e num sistema de mérito fortemente defendido na Constituição de 1988, apresentando-se como alternativa de superação às outras gramáticas e como proposta de amadurecimento da democracia no Brasil (Nunes 2003). Porém essa superação não se efetivou por completo, pois é difícil extrair toda uma herança política enraizada nos mais diversos âmbitos da Administração Pública brasileira e na própria sociedade, restando à população buscar manter os avanços e mecanismos de coibir os retrocessos democráticos, como as práticas de clientelismo e corporativismo, bem como as disfunções burocráticas no campo político brasileiro.

Nesse contexto, o estudo ora apresentado analisa dois institutos recentes que alteram o percurso democrático brasileiro: a Emenda Constitucional (EC) 97/2017, que pôs fim às coligações partidárias nos pleitos para cargos acessíveis pelo sistema proporcional a partir de 2020, e o Decreto 9.759/2019, que extinguiu vários colegiados. O objetivo é investigar se tais alterações limitaram ou enfraqueceram os espaços de discussão crítica e político-deliberativa, no que tange aos níveis de participação da população nesses espaços públicos democráticos.

A análise crítica se deu sob as lentes teóricas de poliarquia em Robert Dahl, desenvolvida em seu livro intitulado Poliarquia: competição e oposição, e de democracia dialógica de Anthony Giddens, trabalhada no livro de sua autoria intitulado Para além da esquerda e da direita, para responder à seguinte questão: qual a importância dos espaços favoráveis à democracia dialógica como caminho que leva ao desenvolvimento da democracia (rumo a uma poliarquia) no Brasil?

O texto está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução, que é a primeira. Na segunda seção, apresenta-se uma breve revisão histórica da construção da democracia brasileira desde a Proclamação da República em 1889 até a promulgação da Constituição de 1988. Na terceira, consta uma revisão teórica sobre o sistema de representação política e ambientes ou arenas públicas da democracia, embasada principalmente em Schumpeter (1983), Robert Dahl (1987) e de Anthony Giddens (1996). Na quarta seção, são analisadas as consequências da EC 97/2017, de 4 de outubro de 2017, e do Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, tendo como fio condutor as teorias da poliarquia e da democracia dialógica de Dahl e Giddens, respectivamente, na busca por respostas se essas alterações representaram ou não obstáculos para a discussão crítica e político-deliberativa, no que tange aos níveis de participação da população nos espaços públicos democráticos. Por fim, nas considerações finais, são tecidas algumas reflexões sobre os caminhos apresentados pelos autores para uma reconstrução da democracia plena, que contemple a manutenção e ampliação dos direitos civis e políticos, rumo ao universalismo de procedimentos.

Revisão histórica da democracia brasileira desde a Proclamação da República

A história da democracia brasileira pode ser contada a partir do golpe militar contra a monarquia, então enfraquecida com a perda do apoio das elites econômicas brasileiras, resultando na Proclamação da República em 1889, que, de acordo com Carvalho (2002), não alterou muito os privilégios monárquicos nem ampliou tanto a democracia, pois se manteve a supressão do direito ao voto das mulheres, dos miseráveis, dos soldados e outros. Desde então, ocorreram movimentos de avanços e retrocessos democráticos, de modo que, somados os momentos de retrocesso, o Brasil experimentou o autoritarismo por cerca de 30 anos.

Durante a Primeira República, compreendida entre 1889 e 1930, a maior parte da população não contava com o direito de votar, e o espaço político era de domínio dos marechais e dos governadores nos estados, e dos coronéis nos municípios, até 1898. Foi um período marcado pela centralidade do domínio político de uma elite distribuída entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com as relações entre Estado e sociedade marcadas por clientelismo, mandonismo e coronelismo (Carvalho 2002). Essas relações destoam dos princípios democráticos, o que revela a existência de uma frágil democracia, pois o voto dos eleitores era determinado pelas suas condições de dependência dos coronéis, que buscavam apoio dos governadores e a aprovação de sua liderança local, enquanto os governadores se beneficiavam dessa relação para obter a aprovação do presidente da república à época.

Em 1930, após várias revoltas urbanas e como resultado de dura oposição entre os estados de São Paulo (SP) e Minas Gerais (MG) na corrida presidencial, quando Washington Luiz (São Paulo), contrariando os acordos firmados na política do “café com leite1” - domínio político dividido entre São Paulo e Minas Gerais -, eleva seu candidato Júlio Prestes (outro candidato de São Paulo) à presidência através de eleições consideradas fraudulentas, o que provocou consequentes revoltas, resultando na subida do candidato Getúlio Vargas à presidência, representante do estado do Rio Grande do Sul, apoiado pelos políticos democráticos de São Paulo e de Minas Gerais e de oficiais subalternos descontentes com a situação política (Fausto 2006).

Com sua ascensão ao poder, Vargas buscou o fim das articulações políticas oligárquicas regionais e impôs medidas para o enfrentamento da crise capitalista de 1929 (problema da superprodução - quebra da bolsa de Nova York). Mas, ainda sob pressão oligárquica, em 1937, por um golpe “avalizado pelos militares” (Cremenose 2007, 78), Vargas instituiu o Estado Novo por meio da promulgação da nova Constituição, que possibilitou a centralização do poder no Executivo, com vistas à conciliação de interesses de grupos e os seus particulares, “um Estado a serviço dos interesses industrializantes da burguesia brasileira até então praticamente alijada do poder, representantes das oligarquias agrárias” (Prestes 2019, 111-112), o que, para tal, precisou “recorrer à repressão policial e a outras medidas ditatoriais como instrumentos necessários para garantir seus desígnios” (Prestes 2019, 111), destacando seu governo autoritário, associado a uma política de manipulação de massas.

De 1937 a 1945, o país viveu um período de ditadura civil garantida pelas Forças Armadas, quando foram proibidas as manifestações políticas, a legislação era por decretos, imprensa censurada e várias prisões dos inimigos do regime vigente (Carvalho 2002). E, devido a essa aproximação do “salazarismo português, que misturava repressão com paternalismo, sem buscar interferir na vida privada das pessoas [,] era um regime autoritário, não totalitário ao estilo do fascismo, do nazismo, ou do comunismo” (Carvalho 2002, 109), Vargas foi deposto, e o Brasil caminhou, em 1945, para a quarta República, consolidada a partir da Constituição democrática de 1946.

Esse período (de 1945 a 1964) é considerado por Carvalho (2002, 127) como a primeira experiência democrática do país, visto que, na Constituição de 1946, foram mantidas “as conquistas sociais do período anterior e [garantidos] os tradicionais direitos civis e políticos”. Porém, foi marcado por intensificação do populismo - referente ao uso demasiado, pelos mandatários políticos, da estratégia de buscar apoio popular das grandes massas urbanas pela troca de favores -, que provocou o inchaço do funcionalismo público devido ao grande número de indicações a cargos públicos como moeda de troca nas campanhas eleitorais. Apesar desses problemas, mantidos como herança desde a Velha República, o período caracteriza-se como razoavelmente democrático, isso porque, depois de muitos anos de supressão na ditadura anterior, pelo menos formalmente, os direitos civis, políticos e liberdade de imprensa foram restabelecidos (Fausto 2006; Carvalho 2002; Miguel 2014).

Após essa breve experiência democrática, no período de 1964 a 1985, retorna-se a mais uma ditadura, desta vez como Regime Militar, que, conforme Cremonese (2007, 79), foi um período de “perseguição, cassação dos direitos políticos, tortura e assassinatos das principais lideranças políticas, sociais e religiosas. Os Atos Institucionais (AIs) deram a tônica do governo”. Também foi um período com alguns ganhos sociais, pois foram instituídos o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 1966. Em 1971, em pleno governo Médici, foi criado o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) e, ainda, instituído o Banco Nacional de Habitação (BNH) para facilitar o financiamento da casa própria para os trabalhadores de baixa renda. Em 1974, a criação do Ministério da Previdência laureou as políticas sociais no governo militar (Carvalho 2002).

Somente em 1985, mesmo que, de forma precária, retomou-se o caminho democrático, com a eleição do primeiro presidente civil, Tancredo Neves, depois de passados mais de duas décadas de autoritarismo militar, porém eleito por um colégio eleitoral e não pelas urnas, como buscava o movimento democrático da época. Tancredo Neves não assumiu o poder em razão de sua morte em 21 de abril de 1985, tendo tomado posse o seu vice, José Sarney, em 15 de março de 1985 (Carvalho 2002). Dois anos depois, em 1987, por consequência do movimento chamado “Diretas já”, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, presidida por Ulysses Guimarães, advogado e então deputado federal pelo estado de São Paulo (Barroso 2008), a que, mesmo havendo críticas pela não participação de organizações da sociedade civil (sindicatos, organizações não governamentais, associações etc.), elaborou e aprovou na vigente Constituição Federal da República do Brasil em 1988 (CF/88).

A CF/88 deu luz a uma democracia ampliada em termos institucionais e a uma estrutura descentralizadora das funções política, administrativa, fiscal e social, em razão da adoção do federalismo. Porém, devido às grandes desigualdades econômicas e sociorregionais, a democracia ali instituída mostrou-se insuficiente, propícia à manutenção das velhas formas de relação entre o Estado e a sociedade, marcada por concomitante clientelismo e corporativismo, fruto da herança oligárquica e da política de Vargas.

Desde então, tivemos eleições presidenciais nos anos de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, tendo sido eleitos: Fernando Collor de Mello (que sofreu impeachment em 1992, o que levou Itamar Franco, seu vice, a assumir a presidência até 1994), Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer (vice-presidente, que assumiu o posto após o impeachment da Dilma em 2016) e Jair Bolsonaro. Para alguns historiadores, como Felipe Demier (2017) e Prestes (2019), a Nova República foi contida em 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff, considerado por eles como golpe parlamentar.

Assim, a CF/88 inaugurou um cenário de profunda ebulição na sociedade, o qual contemplava maior participação e integração política, bem como legendas com novos atores políticos que propunham propostas que pudessem abarcar toda a heterogeneidade social brasileira pelo viés democrático, aproximando-se de uma democracia poliárquica de Robert Dahl (1987). É exatamente nesse último período, a partir da CF/88, que se destacaram para este estudo duas alterações na democracia brasileira que tocam a categoria espaços públicos, úteis para a construção crítica e deliberativa da democracia dialógica, como idealizada por Giddens, e do grau de oposição ideológico-partidária e participação política - rumo à poliarquia de Robert Dahl: o Decreto 9.759/2019, que extinguiu vários órgãos colegiados que discutiam políticas públicas; e a EC 97/2017, que extinguiu a formação de coligações para cargos de seleção pelo sistema proporcional.

A representação política e as arenas de discussão pública

Na democracia dos antigos, nas cidades-Estados gregas, os cidadãos reuniam-se em praça pública e decidiam questões de interesse coletivo (democracia direta). Esses cidadãos eram escolhidos para votar por meio de sorteio. Tal feito somente era possível por serem pequenas nações, com número de habitantes (cidadãos) relativamente baixo (Rousseau 2004). Assim, a democracia direta, em que o povo vota e decide diretamente sobre matérias específicas, não é apropriada para todos os casos, principalmente sobre temas que sobrepujam a disponibilidade de tempo e recursos para ouvir a população em Estados populosos. A democracia direta é mais aplicável, como explica Schumpeter (1983, 295), “em comunidades pequenas e primitivas, com uma estrutura social simples, onde não há muito motivo para divergências, [em] que todos os indivíduos que compõem o povo, o povo definido na Constituição, participem realmente de todos os deveres da legislação e administração”.

Já a democracia moderna, surgida no Ocidente há pouco mais de um século, distingue-se da democracia dos antigos justamente pela forma como o povo participa da política. A participação passou a ser indireta, ou seja, por meio de representantes escolhidos pelo voto. A representação política dos sistemas democráticos contemporâneos é o mecanismo pelo qual os cidadãos, por meio do voto individual - a determinado partido político ou candidato -, escolhe um representante para atuar nas funções de chefe do Executivo e Legislativo. É isso o que marca a passagem da “democracia dos antigos à democracia dos modernos” (Bobbio 2000, 31-32).

No entanto, o sistema representativo contém alguns problemas em sua efetividade pelo fato de um governo representativo nem sempre expressar a vontade e o interesse do povo que o elegeu. Pode, na maioria das vezes, representar um instrumento de manobra de políticos que não respeitam a soberania popular. Nessa ótica, apenas o sufrágio não assegura uma democracia plena, pois, na prática, percebe-se que nem sempre os representantes eleitos para atuar no Poder Legislativo buscam uma aproximação com o povo que o elegeu, contemplando o que Schumpeter (1983) destacou no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia: as elites políticas administram os governos, restando ao povo um papel passivo, cuja função se restringe ao voto em eleições. Assim, a ideia de um governo do povo “é esvaziada na medida em que aos cidadãos comuns cabe, sobretudo, formar o governo, mas não governar” (Miguel 2005, 7-8).

Na verdade, o sistema de representação deveria manter íntima relação de lealdade recíproca entre o governo e o povo, particularmente imbuído da coordenação política com a opinião pública, com valores de confiança e cooperação. A ênfase é dada à construção de diálogos entre a sociedade e o próprio corpo político, com abertura para a participação pública no processo político, pelo direito ao voto, pelas condições de elegibilidade para cargos públicos ou pelas eleições livres e idôneas, com propostas de oposição e possibilidades de inclusão popular (Dahl 1987), pois, “se o povo, excluído dos negócios públicos, que são tratados a sua revelia, for capaz de moderação e de juízo correto, então merece governar, em lugar de ser governado” (Chauí 2003, 295).

Sobre esses aspectos da democracia, Robert Dahl (1987) enfatiza a importância da oposição política legalmente aberta em eleições livres e idôneas. O autor lista algumas condições para que um regime político seja inteiramente ou quase prestativo aos seus cidadãos, ou seja, para que um regime político represente de fato uma democracia plena: um ambiente político onde os cidadãos possuam mecanismos e oportunidades de formular, expressar e ter suas preferências aos demais eleitores e ao governo consideradas, sem qualquer tipo de discriminação quanto ao conteúdo ou fonte dessas preferências.

Dahl (1987) reconhece que, para se alcançar tal situação, alguns requisitos institucionais devem ser garantidos pelo próprio regime legal, entre os quais destacou oito:

1. liberdade de formar e aderir a organizações; 2. liberdade de expressão; 3. direito de voto; 4. elegibilidade para cargos públicos; 5. direito de líderes políticos disputarem apoio; 5a. direito de líderes políticos disputarem votos; 6. fontes alternativas de informação; 7. eleições livres e idôneas; 8. instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência. (1987, 27)

Tais requisitos podem ser agrupados em duas dimensões, sendo um referente à amplitude das condições de oposição da contestação pública ou da competição política permissível e outra refletindo a amplitude do direito de participação na contestação pública, o que possibilita comparar regimes diferentes conforme os graus de oposição e inclusividade (Dahl 1987). O requisito do direito ao voto em eleições livres e idôneas encontra-se em ambas as dimensões, como explica Dahl:

O direito de voto em eleições livres e idôneas, por exemplo, participa das duas dimensões. Quando um regime garante este direito a alguns de seus cidadãos, ele caminha para uma maior contestação pública. Mas, quanto maior a proporção de cidadãos que desfrutam do direito, mais inclusivo é o regime. (1987, 25)

Dahl (1987, 30) utiliza como parâmetro tais dimensões para medir o grau de democratização em um país. Assim, classifica as democracias em “hegemonias fechadas”, “hegemonias inclusivas”, “oligarquias competitivas” ou “poliarquias”. As hegemonias fechadas são os regimes em que os níveis de contestação e participação são baixos. As hegemonias inclusivas, as que contêm um nível de contestação baixo e participação elevada. As oligarquias competitivas contêm um alto grau de contestação ao tempo que possuem um baixo nível de participação. Por fim, as poliarquias são os regimes que experimentam alto nível nas duas dimensões: inclusão e participação.

Outros estudos recentes têm sido realizados pelo mundo não só para analisar em que “grau” ou “estágio” de democracia as nações se encontram, como também para analisar, no âmbito nacional, movimentos de avanços e retrocessos de regimes democráticos, ou mesmo sobre o fim de regimes democráticos, os quais perpassam especialmente por crises, geralmente com vestígios de autoritarismo em países que adotaram a democracia, mas que guardam marcas, símbolos e estruturas autoritárias do passado, como é o caso, principalmente, do Brasil e de outros países da América Latina (Loxton 2021). Outros autores como Levitsky e Ziblatt (2018) descrevem a morte das democracias ao elegerem governos populistas que deterioram a sua qualidade ou se apresentam como falhas que demonstram quão frágil se encontram.

Runciman (2018) também considera que as democracias estão a enfrentar uma perda de qualidade, mas discorda de que estejam vivendo uma regressão, pois é justamente essa a crítica que lança aos analistas que tomam experiências históricas como parâmetro de explicação das crises democráticas atuais. Segundo ele, como a história não retrocede e apesar do medo coletivo gerado como consequência das experiências do passado, as democracias têm-se desmoronado com o autoritarismo diferente do passado, sem quebrar as regras do jogo democrático, mas utilizando ferramentas não democráticas para a manipulação de eleitores, por exemplo, por meio de notícias falsas ou teorias da conspiração, para que candidatos se beneficiem da divulgação de fake news ou objetivando que seus ideais autoritários sejam recebidos de melhor forma pela sociedade, quase que subliminarmente. Mas, segundo Runciman (2018, 58), “os adeptos mais persistentes das teorias da conspiração são as pessoas convencidas de que jamais poderão vencer sob as regras da política democrática”.

Nessa manipulação de eleitores por meio de divulgação de notícias falsas, as tecnologias da informação têm sido empregadas fortemente, o que motivou diversos pesquisadores, como o próprio Runciman (2018), para quem as novas tecnologias têm se apresentado como espaços eficientes de mobilização cidadã, inclusive desenvolvendo uma “sensação de pertencimento” (Runciman 2018, 133) num ambiente de descrédito político, lembrando que tais artifícios são controlados por grandes corporações que tomam decisões com capacidade de influenciar interesses de grupos de usuários e assim controlá-los.

Deibert (2020), em sua obra Reset: Reclaiming the Internet for Civil Society, articula quatro “verdades dolorosas” sobre as mídias sociais. A primeira é que elas se constituem em um capitalismo de vigilância, em que os usuários são vigiados e analisados por inteligência artificial baseados em algoritmos que identificam gostos e preferências de consumo. A segunda verdade se refere à capacidade viciante e chocante das plataformas de mídia social para capturar cada vez mais dados. A terceira verdade dolorosa é que as tecnologias se tornaram verdadeiras ferramentas de controle de posições ideológico-partidárias que são usadas por governos autoritários para identificar e aniquilar qualquer ameaça ao seu poder. A quarta e última verdade é que, apesar de parecer leve e estéril, a nuvem carrega cargas materiais e radioativas que estão causando degradação ambiental, via aumento demasiado de ferramentas de acesso ao mundo web.

Retomando Runciman (2018), seu principal argumento é de que as democracias ocidentais, apesar de tudo isso que foi contado, estão passando por uma crise de “meia-idade”, e que as experiências democráticas consolidadas ao longo dos anos são valores introjetados capazes de contribuir para a resiliência e desenvolvimento das democracias.

É nesse ambiente complexo, de globalização intensificadora, que não se reduz apenas a um fenômeno econômico, mas também representa uma transformação do espaço e do tempo, dadas as grandes mudanças nos sistemas de transporte e comunicação (Giddens 1996), que o contexto pós-CF/88 no Brasil se encontra, quando existem requisitos institucionais legalmente garantidos pelo regime democrático para a participação e contestação, materializados em espaços físicos e digitais de discussão pública que variam desde associações locais, conselhos deliberativos de políticas específicas, fóruns e partidos políticos. Esses espaços de discussões políticas da democracia moderna são os locais onde se deve buscar se não o consenso, mas um acordo deliberativo (decisões políticas) de problemas e interesses, o que só pode ser alcançado através do diálogo, devido à intensa complexidade das pautas modernas provenientes de problemas sociais que são cada vez mais específicos com relação às diversidades sociais e econômicas locais.

Anthony Giddens (1996), na medida em que considera o homem como um ser reflexivo capaz de assimilar e entender sua condição humana e política, propõe o desenvolvimento de uma democracia denominada por ele de dialógica para o contexto atual - que é marcado pelas complexidades de um mundo globalizado onde imperam os riscos artificiais de impactos globais criados pelo próprio desenvolvimento industrial e tecnológico. Nessa tipologia democrática, as relações são ordenadas por meio do diálogo, e não do poder enraizado, seja ele econômico, ideológico ou mesmo político. Na democracia dialógica de Giddens, ambos os agentes da ação comunicativa têm não somente a obrigação de responder aos questionamentos que lhes são inquiridos, mas também de interrogar reciprocamente. Portanto, para que a democracia dialógica funcione, é fundamental a existência de espaços públicos para a contestação e participação.

Além disso, segundo Giddens, a democracia possui duas dimensões: uma como instrumento de representação de interesses, e outra como forma “de criar uma arena pública na qual assuntos controversos - em princípio - possam ser resolvidos, ou, pelo menos, abordados por meio do diálogo e não por formas preestabelecidas de poder” (Giddens 1996, 24). A dialogicidade democrática, segundo Giddens (1996), pode ser referida como um processo de “democratização da democracia”, e, quando associada a um nível de reflexividade social elevado, a legitimidade política passa a depender muito menos de aspectos simbólicos tradicionais.

É nessa linha de raciocínio que se sustentam as discussões do próximo tópico, em que serão tecidas algumas considerações sobre ações que, ao que tudo indica, podem corresponder a limitações para a construção dialógica da democracia de participação/contestação na arena democrática brasileira.

EC 97/2017 e Decreto 9.759/2019: quais as limitações para as arenas dialógicas e para a representação política?

As eleições municipais brasileiras de 2020 foram marcadas por dois grandes males. Não bastassem as limitações impostas pela pandemia da covid-19, que até o momento ceifou a vida de mais de 486 mil pessoas no país e mudou radicalmente o cotidiano de muitas famílias, dadas as medidas para a redução de contágio, como confinamento, uso de máscaras, higienização constante etc., além de adiar as eleições por um mês, o povo também teve que lidar com as consequências de alterações constitucionais e legais realizadas pelo Congresso Nacional e pela Presidência da República, respectivamente a EC 97, de 4 de outubro de 2017, cuja aplicação se deu a partir das eleições em 2020, e o Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019.

Entre as consequências das alterações, uma das mais importantes foi a que determinou o fim das coligações partidárias para os pleitos proporcionais (vereadores, deputados estaduais e distritais e deputados federais) a partir da EC 97/2017. Dessa forma, foi a primeira vez que os municípios tiveram uma eleição em que os candidatos a vereadores não puderam disputar o cargo por meio de coligações, tendo que se candidatarem exclusivamente pelo partido ao qual estavam filiados, sem o apoio formal de outros partidos (Atos do Congresso Nacional 2017).

Outra consequência é que, nas eleições proporcionais da esfera federal, a partir de 2022, serão também limitados o acesso ao fundo partidário e à gratuidade de acesso ao rádio e à televisão, pela regra de que somente terão acesso os partidos políticos que alternativamente: a) alcançarem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas; b) ou que tiverem logrado pelo menos onze deputados federais distribuídos em pelo menos um terço dos Estados. No entanto, a regra integral somente entrará em vigor em 2030, quando os percentuais serão 3% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados distribuídos em pelo menos um terço dos Estados, com no mínimo 1% em cada um deles, ou se o partido tiver elegido pelo menos quinze deputados federais, distribuídos em no mínimo um terço dos Estados. De 2018 a 2026, aplicam-se as regras de transição previstas nos incisos I, II e III do artigo 3º da EC 97/20172 (Atos do Congresso Nacional 2017).

No entanto, dada a principal alteração ser de fato a barreira as coligações, antes de tudo, vale ressaltar o conceito de coligação partidária, que, de forma abreviada, mas fielmente adequada, Gomes (2016, 112) define: “coligação é o consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação conjunta e cooperativa na disputa eleitoral”. O novo ente, fruto da junção partidária, adotará denominação própria, podendo inclusive ser a junção das siglas dos partidos que o compõem, pela qual se apresentará e disputará a eleição para a qual se formou. Dessa forma, tal mecanismo se conforma como um instrumento para partidos que sozinhos se julguem insuficientes para alcançar cargos na disputa, unem-se a outro(s) como forma de superação, e possível representação. Em suma, é a união de dois ou mais partidos, com o objetivo de apresentarem seus candidatos em conjunto em determinada eleição.

Considerado o conceito, cabe agora a análise dos efeitos do fim das coligações, os quais logo foram percebidos nos resultados das eleições municipais de 2020: uma significativa redução do número de partidos políticos com representação nas câmaras legislativas municipais, quando comparado com a quantidade existente na legislatura fruto da eleição anterior, ocorrida em 2016. Em simples consulta aos resultados das eleições no site do Tribunal Superior Eleitoral e nos jornais de grande circulação, verifica-se que a redução se deu principalmente em municípios de pequeno porte, com população de 5 a 50 mil habitantes, o que consiste a maioria dos municípios brasileiros, enquanto nos municípios de grande porte, esses efeitos não foram muito significativos (Vasconcellos 2020).

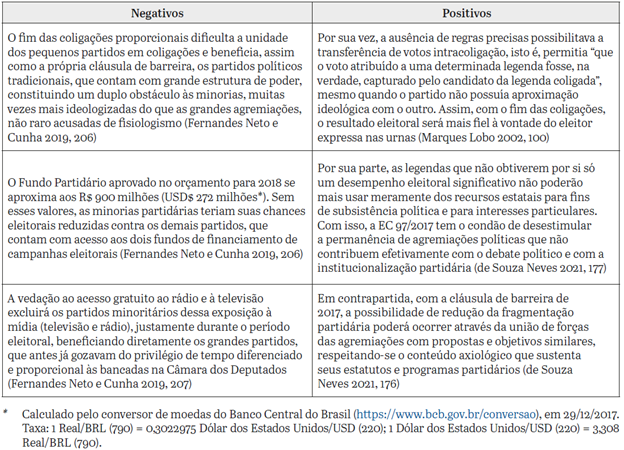

O ponto positivo dessa redução defendido por alguns especialistas, como Guilherme Russo, do Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas, é que a diminuição dos partidos favorece ao eleitor na sistematização deles conforme as ideias que representam (DIAP 2020). Negativamente, soma-se a isso o fato de que, em 14 cidades brasileiras, na legislatura de 2021 a 2024, haverá vereadores de apenas um partido, sendo que, em 12 delas, esses vereadores serão do mesmo partido do prefeito (Vasconcelos 2020). Abaixo, encontra-se, de forma sistemática, o comparativo sobre os efeitos da proibição à formação das coligações, segundo Marques Lobo (2002), Fernandes Neto e Cunha (2019), e de Souza Neves (2021). (ver Quadro 1)

Fonte: elaborado pelos autores com base em Marques Lobo (2002), Fernandes Neto e Cunha (2019) e de Souza Neves (2021).

Quadro 1. Comparativo quanto aos efeitos da EC 97/201

Pode-se observar que a EC 97/2017 possui diversos pontos que ora corroboram com o sistema democrático, ora caracterizam-se como empecilhos para a democracia. O primeiro ponto a ser considerado é que a CF/88 sagrou o pluralismo político, entre seus fundamentos (art. 1º, V), garantindo o pluripartidarismo, porém, com a EC 97/2017, sobretudo na parte que altera o parágrafo 3º do artigo 17 da CF/88, os princípios de pluralismo político, pluripartidarismo e a igualdade de chances claramente foram violados, o que, consequentemente, corresponde a profundos riscos à sobrevivência de minorias partidárias, que é justamente um dos pressupostos de um Estado democrático de Direito (Subchefia para Assuntos Jurídicos 1988).

Esse obstáculo às minorias beneficia os partidos políticos tradicionais, que contam com grande estrutura de poder, favorecendo a perpetuação das elites políticas no sistema representativo, tal como Schumpeter (1983) defendia no seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia. Mas, ao contrário do que o autor defendia, esse cenário deve ser combatido, na medida em que são inerentes ao regime democrático, ou ao menos deveriam ser, o pluralismo político e a coexistência de núcleos de poder diversificados. Caso isso não ocorra, corre-se o risco de uma ditadura das maiorias (Tocqueville 2005), traduzida para o cenário brasileiro na perpetuação de oligarquias partidárias ou mais precisamente o monopólio de políticos profissionais que vivem da política e não para a política (Weber 2003).

Desse modo, conforme as oito garantias que Dahl (1987) utiliza como parâmetro para medir o nível de democratização de uma nação, ou seja, quão próximo um Estado está do grau máximo de democracia (poliarquia), a EC 97/2017 ofende tais garantias, mais especificamente as garantias ligadas à elegibilidade para cargos públicos, que é prejudicada na medida em que não há igualdade de chances, do mesmo modo que a disputa dos líderes políticos se torna injusta, afetando, pois, a eficácia de eleições livre e idôneas.

O segundo ponto a ser considerado é se, por um lado, conforme os preceitos de Dahl (1987), o pluralismo político, o multipartidarismo e o acesso a todos os espectros da sociedade no jogo político seriam assim o fio condutor para alcançar uma nação poliárquica, ou seja, uma democracia representativa saudável e efetiva; por outro, a quantidade de partidos políticos no cenário brasileiro, sem coesão e consistência quanto às ideologias que os fundamentaram, passou a representar profunda fragmentação política, dificultando que os eleitores reconheçam e distingam a identidade de cada uma das instituições políticas existentes.

A fragmentação da representação política brasileira, pulverizada em diversas organizações sem muita coesão quanto às ideologias de origem, arruína aspectos positivos do processo de competição eleitoral, que é uma das garantias defendidas por Dahl (1987) para o alcance de uma sociedade poliárquica. Sobre isso, de Souza Neves (2021, 166) ressalta que “a possibilidade de conquistar o acesso à máquina estatal por meio de coligações partidárias ou acordos de interesses mútuos entre legendas tem o efeito de perecimento dos objetivos programáticos originais das agremiações”. Ou seja, vai na contramão da ideologia dos partidos, já que, com a regra das coligações, muitos partidos se aliam com outros com pautas contrárias às originais.

A regra das coligações também dificultava a percepção do eleitor quanto ao nexo do seu voto nas urnas e o resultado eleitoral, o que reforça a debilidade da participação social, sobretudo no principal meio de participação em uma democracia representativa, qual seja, o sufrágio universal. Lobo (2002), ao analisar a democracia brasileira segundo os pressupostos poliárquicos de Dahl (1987), afirma que a antiga legislação eleitoral que possibilitava coligações para eleições proporcionais permitia a troca de legendas por parlamentares no período intereleições e não exigia que os ordenamentos prévios das listas de candidatos pelos partidos. Isso esterilizava o voto de diversas maneiras, pois o voto direcionado a uma dada legenda partidária era capturado por outro candidato de outra legenda dentro da coligação. Assim, tal realidade vai de encontro aos pressupostos de Dahl (1987), pois não são consideradas as preferências do eleitor, alienando, pois, seu voto. Portanto, essa realidade afetava negativamente a concretização de um sistema político mais igualitário, rumo à poliarquia.

Nesse contexto, o objetivo constitucional com a EC 97/2017 foi a redução da fragmentação partidária. Entretanto, mesmo que, por um lado, a regra das coligações acarrete a fragmentação política e um hiato entre as preferências do eleitor e o resultado eleitoral, ainda assim, um ponto a ser considerado é que “a democracia intrapartidária é necessária exatamente como freio das elites políticas e elemento de oxigenação da representação nos pleitos eleitorais” (de Souza Neves 2021, 175). Desse modo, a cláusula de barreira de 2017 só poderá ser eficiente na redução da fragmentação partidária “através da união de forças das agremiações com propostas e objetivos similares, respeitando-se o conteúdo axiológico que sustenta seus estatutos e programas partidários” (de Souza Neves 2021, 167).

Portanto, apesar de alguns efeitos benéficos, a EC 97/2017, é perpassada por divergências que tendem a fragilizar o pleno exercício das minorias na atuação na esfera política, distanciando-se, pois, de uma sociedade mais democrática ao nível de uma poliarquia. Ao que tudo indica, o real problema não é de fato a regra das coligações, mas sim, a falta de consciência quanto às ideologias dos partidos, que se coligam com outros divergentes com relação às legendas, desconsiderando as preferências e inclinações dos eleitores.

Outra alteração ocorrida foi a emissão do Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, que determinou a extinção de conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, salas e fóruns ou qualquer outro tipo de colegiado que foram instituídos anteriormente por decretos, atos inferiores a decretos ou emanados de outro colegiado da Administração Pública Federal (Atos do Poder Executivo 2019). Esses espaços eram instâncias que participavam da elaboração, fiscalização e decisão em programas e projetos de diversas políticas públicas, nos quais a sociedade civil tinham o direito de participar de todas as fases, sendo sujeito ativo na formulação e expressão de suas preferências e demandas, como ambiente de diálogo e instrumento de democratização da gestão pública, considerada a função da esfera civil na elaboração e no monitoramento antes, durante e depois da implementação das políticas públicas.

Observa-se que essa alteração também é discordante da ideia de oposição e contestação como dimensão para o alcance de uma poliarquia de Dahl (1987). Ou melhor, problemática para uma maior democratização desses espaços, que, por origem, constituem arenas especificamente para debate político. O silenciar de vozes, seja pela redução de partidos nas casas legislativas, seja pelo encerramento de espaços de participação e gestão social das políticas públicas, afeta negativamente o amadurecimento da dialogicidade democrática, minimamente aproximada de como foi pensada por Giddens (1996).

Para Giddens, a democracia dialógica “permite que se pense numa ordem democrática mais ampla, que não está centrada no Estado, mas sobre ele incide de maneira significativa, e que está situada num contexto de globalização e de difusão da reflexividade social” (Flores e Cavalcanti 2006, 69). Estende-se a outras diversas arenas que não somente à esfera política formal. Pode se manifestar na área da vida pessoal - como na relação de pais e filhos, de amizades etc. -, como também em atividades de grupos de autoajuda e movimentos sociais (Giddens 1996). Entre esses espaços, os partidos políticos (pessoa jurídica de âmbito privado) são os espaços políticos por onde se articula a manutenção da representação de cargos ocupados ou por onde os que ainda não possuem pretendem alcançá-los. Como explica Schumpeter (1983,332), “o primeiro e mais importante objetivo de todos os partidos políticos: derrotar os demais e assumir ou conservar o poder”.

Partido político, em sua essência, é um fragmento do pensamento político da nação, cujos adeptos ou simpatizantes se vinculam a ideologias por afinidade, buscando o exercício do poder (situação) ou a fiscalização dos detentores desse poder (oposição), sem prejuízo de atividades administrativas e institucionais. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. (Cerqueira e Cerqueira 2012, 403)

É através e dentro dos partidos que se dá a representação, sendo eles a idealizada expressão popular no governo quando acessam os cargos políticos após lograrem êxito nas eleições. Já quando ocupantes de funções no governo, eles representam agentes dialógicos nas arenas públicas formais. Essa possibilidade de competição, quando combinada com a ampliação das possibilidades de participação em eleições e cargos públicos, são, segundo Dahl (1987), as dimensões pelas quais se pode classificar as democracias em hegemonias fechadas, hegemonias inclusivas, oligarquias competitivas ou poliarquias.

Dados os argumentos teóricos de Giddens (1996) e Dahl (1987), é possível perceber a importância dos ambientes dialógicos e de representação política que são os órgãos colegiados que discutem políticas públicas, assim como os partidos políticos enquanto agremiações privadas de grupos sociais que se propõem a organizar, coordenar e instrumentalizar as preferências populares, e que, na disputa pelo poder, exercem contestação pública, e mesmo após lograr êxito nas eleições, continuam a representar oposição (agente de contestação) nos espaços dialógicos formais que são as câmaras legislativas e os cargos do executivo. Assim, a EC 97/2017 e o Decreto 9.759/2019 limitaram e enfraqueceram os espaços de discussão crítica e político-deliberativa de um Estado democrático de Direito, na medida em que a EC 97/2017 freou o multipartidarismo, enfraquecendo a presença de minorias na arena representativa brasileira, dificultando, portanto, a representação de muitos espectros da sociedade nacional, violando o princípio da participação com igualdades de chances (seja pelo direito ao voto, seja participar em eleições livre e idôneas).

O Decreto 9.759/2019, por sua vez, debilitou os espaços legítimos de participação da sociedade civil na elaboração e monitoramento das ações da Administração Pública, comprometendo, dessa forma, a democratização da gestão pública, reduzindo o potencial e a importância que o controle social exerce sobre as ações do Estado. Dito de outra forma, os termos do Decreto 9.759/2019 violam, claramente, o princípio de contestação que Dahl (1987) enfatiza para o alcance de uma nação poliárquica, desmerecendo, nos artigos preconizados, o diálogo entre o coletivo de cidadãos e o gestor público, tal qual Giddens (1996) propugna. Sob esse cenário, portanto, apresentam-se os elementos justificadores do distanciamento de uma poliarquia, comprometendo as possibilidades de uma democracia mais dialógica e pautada na participação ativa e racional dos cidadãos.

Considerações finais

Viu-se que a história recente da democracia brasileira é marcada por momentos democráticos e não democráticos (autoritários). Na República Velha, a democracia vigente era bastante fiel à teoria democrática - elitista - de Joseph Schumpeter, pois era tratada como mero instrumento de escolha e disputa entre as elites, até então limitadas ao domínio hegemônico de dois estados brasileiros.

Já na Era Vargas (de 1930 a 1945) e durante o Regime Militar (de 1964 a 1985), autoritarismo, censura e direitos políticos limitados, sem as mínimas condições de construção dialógica da democracia e de contestação, oposição pública e participação política. Em 1946, tem-se uma frecha de democracia, com permissão para a realização de eleições e a criação de partidos políticos, mas marcada pela cultura populista, com estratégias de abordagem individual de eleitores, via de regra, pela troca de favores que limitavam o diálogo e participação da população na política.

Em 1985, experimentou-se um governo civil, depois de muito tempo de autoritarismo, mas com um presidente eleito pelo próprio congresso, sem a participação da sociedade civil. A partir de 1988, o caminho da democracia foi evidenciado pelas garantias prometidas na intitulada “Constituição cidadã”, justamente por estar pautada em ideais democráticos e de ampliação da cidadania e do pluralismo político, juntamente com a descentralização política, fiscal, administrativa e social, que trouxeram consigo a abertura para a criação de órgãos colegiados para a gestão compartilhada de várias políticas públicas e sociais.

Desde então, a legislação eleitoral tem passado por algumas alterações, das quais se destacaram para este estudo a EC 97/2017 e o Decreto 9.759/2019, sobre as que se evidenciou que tais medidas limitaram e enfraqueceram os espaços de discussão crítica e político-deliberativa, no que tange aos níveis de participação da população nesses espaços públicos democráticos.

Sob as perspectivas teóricas de Giddens (1996) e Dahl (1987), essas modificações do sistema democrático brasileiro contrapõem-se à democratização da democracia, visto que as limitações impostas a esses espaços - ambientes que se constituem em arenas para debate político e disputa pelos cargos decisórios - afetam negativamente o amadurecimento da dialogicidade democrática e da democracia para uma aproximação de poliarquia. Esses espaços constituem-se em mecanismos de fortalecimento e ampliação dos direitos civis e políticos, característicos do universalismo de procedimentos.