1. Introducción

El fenómeno de la creciente migración de personas calificadas, profesionistas o con educación terciaria es parte de una tendencia mundial. En 2011 y en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los migrantes calificados ascendían a 27 millones (OCDE-DAES, 2013), representando 12% de la migración mundial, con un incremento de casi 130% respecto a la década anterior (1990), mientras que el número de inmigrantes de baja calificación (con solo educación primaria) creció apenas 40% en ese mismo periodo. Tan solo cuatro países de la OCDE representan el destino de casi 70% de los migrantes calificados en el mundo: Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos; este último país históricamente ha recibido casi 50% de todos los migrantes calificados que se dirigen a la OCDE y un tercio de todos los migrantes calificados en el mundo. Los países desarrollados se enfrentan a una escasez de oferta de talentos, la cual solucionan demandando mano de obra calificada de los países en desarrollo: en 2002, por ejemplo, los médicos extranjeros en países como Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda constituían entre 25% y 28% del total de médicos, y de ellos entre 40% y 75% provenían de países en desarrollo.

Desde la última década del siglo pasado y lo que va del siglo XXI, una creciente proporción de migrantes mexicanos son profesionistas y de clase media y tienen como destino principalmente los Estados Unidos, aunque también otros lugares como Canadá, España y Australia, entre otros. Por volumen de migrantes calificados, México ocupa el país emisor número uno en América Latina y el sexto a escala mundial (OIM y RIMD, 2016).

Por la cercanía geográfica, los estrechos lazos económicos entre México y Estados Unidos y las atractivas opciones de estudios universitarios en ese país, Estados Unidos representa un destino no fácil pero factible para mexicanos de clase media con educación terciaria, quizás un poco más fácil que para migrantes de otros países. Además de la proximidad geográfica, las características del mercado laboral norteamericano son muy atractivas para los profesionistas mexicanos más calificados. De acuerdo con un estudio del Pew Research Center elaborado por Brown (2016), una característica del mercado laboral estadunidense es que el empleo ha estado creciendo más rápidamente en ocupaciones que requieren mayor preparación. Entre 1980 y 2015 los puestos con mayor nivel de preparación (incluida educación, experiencia y capacitación laboral) se incrementaron en 68%, lo que es más del doble del aumento de 31% en el empleo en puestos que requieren un nivel de preparación laboral por debajo del promedio. Una segunda característica es que los salarios se han incrementado más en ocupaciones que requieren mayor grado de habilidades sociales o analíticas. Mientras el empleo en todas las ocupaciones creció 50% entre 1980 y 2015, este crecimiento fue de 83% para los trabajos con mayores habilidades sociales (interpersonales, administrativas y de comunicación) y de 77% para mayores habilidades analíticas (pensamiento crítico y habilidades computacionales). Algo similar ocurre con los salarios de los trabajos que requieren habilidades sociales y analíticas más altas.

Con relación al total de migrantes calificados en Estados Unidos, México ocupa el cuarto lugar (ACS, 2015) después de India, Filipinas y China. Esta migración se acelera a partir de la década de 1990 y por años ha sido analizada por algunos autores con la perspectiva teórica de “fuga de cerebros” o “migración de talentos” (Castaños-Lomnitz, 2004; Martuscelli y Martínez, 2007; Delgado, 2014).

La realidad es que la migración de profesionistas mexicanos es muy heterogénea y no toda corresponde a la atracción de talentos, ni el mercado norteamericano es neutral respecto al país de nacimiento de los trabajadores. Si bien es cierto que las remuneraciones de los nativos (native-born) y de los extranjeros en Estados Unidos (foreignborn) aumentan con la educación, los trabajadores nacidos en este país ganan más que los trabajadores nacidos en el extranjero en la mayoría de los niveles educativos según un reporte del Bureau of Labor Statistics (BLS, 2018)(4).

Algunos estudios han encontrado que los migrantes calificados (MC) mexicanos no ocupan puestos de alta calificación, sino que tienen una inserción laboral desfavorable frente a otros migrantes. Por ejemplo, González (2005) encuentra para los años 1990 y 2000, que el porcentaje de migrantes calificados que tienen ocupaciones manuales pasó de 46,3% en 1990 a 57,6% en 2000 respecto al total de MC mexicanos. El autor basa su análisis en la teoría de los mercados segmentados (Massey et al., 1998; Piore, 1979) y explica dicha situación debido a que estos migrantes se desempeñan en el mercado de trabajo secundario, como oferentes de mano de obra barata y que dichos migrantes están en una situación de discriminación laboral o de subocupación de sus capacidades. En un trabajo con objetivos similares, Calva-Sánchez y Alarcón (2015) encuentran una inserción laboral precaria para los MC mexicanos. Para hacer este análisis, identifican y clasifican en tres categorías (calificada, técnica y poco calificada) el tipo de ocupación en que están empleados los individuos. En comparación con otros grupos de MC, los mexicanos se caracterizan porque cerca de 47% están ocupados en actividades laborales que no requieren preparación universitaria formal ni experiencia laboral, lo que ellos califican como subutilización de competencias. Por último, Ramírez y Gandini (2016) analizan la inserción laboral de migrantes calificadas mexicanas frente a nativas, canadienses y europeas, otras latinoamericanas y asiáticas. Mediante un modelo logístico que analiza la probabilidad de emplearse en una ocupación de alta calificación en función de variables sociodemográficas, de capital humano y condiciones migratorias, encuentran que muchas de ellas sufren o enfrentan el problema de la descualificación o subutilización de capacidades, situación que es menos común entre las nativas y otras inmigrantes (por ejemplo, mujeres de mayor edad, que no hablan inglés, que solo tienen licenciatura, que no tienen ciudadanía, entre otras).

Los trabajos anteriores sin duda son una base de la cual partimos. Sin embargo, es importante destacar que hay un segmento considerable que no necesariamente cuenta con las habilidades sociales y analíticas que demanda el mercado norteamericano. De ahí que sea necesario ahondar en las razones para estas diferencias y hacer un análisis sistemático que nos permita identificar las variables más relevantes detrás de la distribución del empleo por nivel de calificación. Este es el objetivo principal de este artículo.

La migración en sus distintas modalidades es un tema de primordial importancia para México. No obstante, consideramos que enfocar el tema solo a partir de un país siendo la migración un fenómeno global es limitado. De ahí el interés por realizar este estudio comparando la migración calificada mexicana frente a la de otros países. Un tema de interés en la selección de países era analizar la importancia del dominio del inglés. Así que elegimos a Brasil y Colombia como países latinoamericanos no angloparlantes(5) similares a México, frente a Canadá e India(6) como países cuya población está expuesta al idioma inglés.

Nos interesa mostrar que la migración calificada es un fenómeno complejo que no admite una sola interpretación. En primer lugar, la competencia de talentos puede ser un factor determinante para un grupo de ellos, en la medida en que la economía basada en el conocimiento gerencial, científico y tecnológico impulsa la productividad y la generación de riqueza en el contexto de la globalización. De ahí los esfuerzos que hace Estados Unidos para atraer migrantes calificados(7) (Bermúdez, 2015) con las invitaciones de las universidades a sus estudiantes internacionales destacados y las visas especiales para migrantes calificados (H1B) o las visas NAFTA para hacer negocios. Las empresas multinacionales han desarrollado sus propios mecanismos de reclutamiento a pesar de las restricciones gubernamentales a la migración (OIM y RIMD, 2016). La expectativa en presencia de capital humano (por ejemplo, tener un posgrado y especialidades ligadas a la sociedad basada en el conocimiento) es que eleve las probabilidades de emplearse en ocupaciones de alta calificación.

En segundo lugar, no puede ignorarse que el creciente número de personas calificadas que están dispuestas a emigrar es un reflejo del deterioro de las condiciones socio-económicas y las oportunidades en sus países de origen (Colic-Peisker, 2008; Lozano & Gandini, 2012) o como han señalado Novelo (2007) y Ros (2013) para el caso de México. En este sentido podría explicarse que un grupo de profesionistas emigren con licenciatura en campos de especialización muy diversos y no necesariamente con alta demanda en el mercado norteamericano y, con un conocimiento deficiente o nulo de inglés. En esta situación cabe esperarse que no se empleen en ocupaciones de alta calificación sino lo contrario. Por último, habría también que considerar los sesgos de género en el mercado de trabajo que elevan las probabilidades de emplearse en ocupaciones de baja calificación. Asimismo, los patrones culturales que sitúan el rol de la mujer como ama de casa propician que ella se quede fuera de la fuerza de trabajo, lo cual afecta a casi alrededor de la mitad de las poblaciones de MC de todos los países.

Estimamos cinco regresiones multilogísticas con el fin de examinar el incremento en la probabilidad de empleo por nivel de calificación de las ocupaciones con variables explicativas agrupadas en tres campos: sociodemográficas (edad, situación conyugal, presencia de hijos), nivel educativo (grado máximo de estudios, campo de conocimiento de estudios, nivel de idioma inglés) y la tenencia o no de la ciudadanía americana.

El trabajo consta de cuatro secciones. En la primera analizamos las distintas aportaciones para explicar la migración calificada. En la siguiente sección se analizan las características de la población de migrantes calificados de los cinco países seleccionados. Mostraremos notables diferencias entre México y los demás países, en especial India y Canadá. Los resultados de los modelos de determinantes y los escenarios se presentan en la tercera sección. Con relación al efecto de los posgrados y el campo de especialización en las ciencias duras, nuestros hallazgos permiten confirmar la hipótesis de la influencia de la competencia global por talentos para los cinco países, aunque con la mayor contundencia para los MC indios y canadienses. Ser mujer disminuye la probabilidad de emplearse en cualquier nivel de calificación, pero en mayor proporción en las ocupaciones de alta calificación. Por último, los escenarios ilustran cómo el dominio de inglés eleva las probabilidades de emplearse en ocupaciones de alta calificación en forma inversa al grado académico y la falta de inglés aumenta la probabilidad de ubicarse en el segmento de baja calificación con mayor impacto, teniendo licenciatura. Finalmente se presenta la discusión de resultados y conclusiones en la cuarta sección.

2. Factores determinantes del tipo de inserción laboral en el país destino

Alrededor de la migración calificada existe debate respecto a la contribución de la migración calificada al desarrollo del país de origen o no. Desde la perspectiva de pérdida de talentos el énfasis es que la migración de personas calificadas afecta de manera negativa al desarrollo del país de origen. Por otro lado, otro conjunto de autores, más optimistas, abordan la migración calificada desde la perspectiva de ganancia de cerebros, argumentando que -bajo ciertas circunstancias- esa concepción de pérdida puede capitalizarse en ganancia y contribuir de manera positiva al desarrollo. A pesar de que existen muchos estudios que buscan cuantificar dicha pérdida o ganancia de cerebros, los resultados son inconclusos y ambiguos en cuanto a que si la movilidad en realidad representa una pérdida o una ganancia absoluta (Lien & Wang, 2005). Más aún, y en cualquiera de los dos casos, los argumentos respecto a la relación entre migración y desarrollo tienden a ser en la mayoría de los casos unidireccionales y monocausales (Gandini, 2018), arrojando poca luz a la comprensión del fenómeno.

Otros estudios como los de Lozano y Gandini (2012)) y Vázquez (2013; 2017) van más allá de la postura binaria de pérdida o ganancia de cerebros y consideran que hay también la posibilidad de circulación de talentos, transferencia del conocimiento y la cultura (Suárez, 2016; Tigau, 2014) que hacen la relación entre migración y desarrollo bastante más compleja de cuantificar en una u otra dirección.

Con relación a los factores que explican el tipo de inserción laboral en el país destino, la literatura sobre migración calificada ha dado gran importancia a la cuestión de capital humano, expresada en la educación formal (Beine, Docquier, & Rapoport, 2001; Fan & Stark, 2007; Kofman, 2007). Otros autores como Delgado, Chávez y Hernández (2016) y Aragonés y Salgado (2014) señalan que el área de especialización, en particular las denominadas CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas; en inglés STEM -science, technology, engineering y mathematics-) son las que tienen gran demanda en la sociedad del conocimiento8. Sin duda los altos grados académicos son esenciales para ocupaciones de altas capacidades y la escasez relativa de ciertas áreas de especialización puede favorecer que los migrantes ocupen puestos de trabajo en estas. Sin embargo, estamos de acuerdo con otros autores que han cuestionado el énfasis en la escolaridad y especialización como una postura economicista (Colic-Peisker, 2011).

En primer lugar, algunos autores como Colic-Peisker (2011), Bermúdez (2010) y Almeida, Fernando, Hannif y Dharmage (2015) encuentran que el país de nacimiento, entre otras variables, condiciona el tipo de inserción laboral en el país destino. Los migrantes que provienen de aquellos países que son culturalmente similares a los países destinos tienden a tener mejores desempeños en el mercado laboral. Relacionado con esto es el dominio del idioma, incluso el acento (Almeida et al., 2015; Hosoda & Stone-Romero, 2010). Por ejemplo, Wong (2010, p. 191 en Almeida et al., 2015) afirma que en el proceso de reclutamiento “recruiters examine the immigrant candidate’s expression, communication skills, confidence, grooming, appearance, accent, sense of humour and ability to make small talk to determine their “fit” with the organisational work culture” (p. 2812). Una parte del aspecto (appearance) de los inmigrantes es el fenotipo y la pigmentación de la piel y diversos estudios muestran que son otro de los factores que tienen impacto en las oportunidades laborales de los migrantes (Pager & Shepherd, 2008; Ho & Alcorso, 2004). Los primeros señalan que estudios de auditoría experimental que se enfocan en decisiones de contratación sistemáticamente encuentran fuerte evidencia de discriminación racial, con estimaciones de preferencias por blancos en un rango de 50% y 240%.

Con relación a las variables de género, se ha reconocido en todos los países, si bien en algunos más acentuado que en otros, que hay normas informales y culturales que determinan la segregación de género en ciertos sectores de la economía y en modalidades de trabajo, así como la segregación vertical (Elson, 1999; Benería & Roldán, 1987). Walby, Gottfried, Gottschall y Osawa (2006) ahondan en el impacto de la transición a la sociedad del conocimiento para las mujeres y consideran que las políticas que acompañan esta transición enfatizan el empleo y la educación, opuestos a las políticas de bienestar (de welfare a knowfare) y concluye que hay una alta segregación en los trabajos de alta tecnología y que los trabajos de las mujeres involucran menos complejidad y autonomía. Por su parte, Kofman (2007) ha señalado que privilegiar ciertas habilidades dentro de la economía del conocimiento ha tenido implicaciones de género para las migraciones. En términos de las migrantes la evidencia muestra que las migrantes femeninas son susceptibles de sufrir descualificación y desempleo (Ramírez y Gandini, 2016). En el mismo sentido, Lowell y Pederzini (2012) encuentran una menor tasa de participación en la fuerza de trabajo de estas mujeres en contraste con sus contrapartes mujeres norteamericanas nativas, lo que confirma la observación de que la cultura en México enfatiza el papel de la mujer como ama de casa. En cuanto al efecto de la conyugalidad y la presencia de hijos, Caicedo (2012) y Martínez (2008) han mostrado que tienen un efecto negativo para la tasa de participación de mujeres migrantes.

Dentro de los factores de naturaleza sociodemográfica el ciclo de vida es importante en la inserción laboral. La juventud por un lado involucra menos experiencia y menores posibilidades de trabajos bien remunerados, pero a la vez la carencia de compromisos familiares y de vida les otorga flexibilidad en sus decisiones, incluso puede implicar la decisión riesgosa de emigrar. Lo contrario vale para la madurez. La teoría del ciclo de vida predice que conforme aumenta la edad mejoran las posibilidades de empleo hasta un cierto umbral en que declinan (Modigliani, 1986; 1988). En términos de los migrantes es importante considerar el tiempo de residencia. Las personas cuando están recién llegadas tienen menor conocimiento del entorno del país destino lo cual puede tener impactos negativos en su habilidad para encontrar el trabajo adecuado a sus capacidades y necesidades.

Por último, las condiciones migratorias en el país destino, por ejemplo, la presencia de permisos para trabajar en lapsos de tiempo suficientemente largos o tener la residencia permanente o la ciudadanía otorgan ventajas claras a los que las tienen.

3. Características de los migrantes calificados: México y países seleccionados

Este apartado se enfoca en presentar un análisis de las características socio-demográficas de la emigración de profesionistas mexicanos y de la selección de países a Estados Unidos a partir de la información disponible en The American Community Survey (ACS) de 2015. Antes de pasar al análisis consideramos necesario revisar la definición de los conceptos de migración educada y los niveles de ocupación de los puestos en la literatura, lo que se hace en las siguientes líneas.

3.1. Definición de migrantes calificados y clasificación de ocupaciones

Es importante destacar y reconocer que el conjunto de migrantes calificados, mirado desde diversos ángulos, no es homogéneo (Bermúdez, 2015; Iredale, 2002) y hay múltiples formas de analizarlos. Una de ellas es por la ocupación: directores y ejecutivos, ingenieros y técnicos, académicos y científicos, trabajadores ejecutivos, técnicos y profesionales asalariados e independientes, empresarios y estudiantes. Otra forma es por la motivación para migrar que también evidencia su heterogeneidad como señala Bermúdez (2010, p. 146) en su categorización: migrantes calificados acogidos a un programa de recepción de mano de obra calificada en un país desarrollado, migrantes calificados que salen del país presionados por las condiciones de insuficiencia del mercado laboral de su país de origen, migrantes calificados asociados a redes empresariales, migrantes calificados refugiados políticos, estudiantes de tercer y cuarto nivel móviles internacionalmente. Por su parte, Iredale (2000) añade otras formas de aproximación al estudio de la migración calificada, por ejemplo, por la naturaleza del origen y destino, por canal o mecanismo de movilidad, temporalidad de permanencia.

Un tema de relevancia en la literatura sobre el tema de migración calificada es definir a quiénes sí y a quienes no se les considera como migrantes calificados. Aunque en la literatura contemporánea existe un relativo consenso que identifica a los MC con base en el nivel de escolaridad alcanzado -título profesional, técnicos especializados o al menos 13 años de educación formal- (Pellegrino, 2001; Khadria, 2007; Özden, 2007) el debate continúa. Existen definiciones más amplias que comprenden a todos los profesionales y técnicos, y en algunas ocasiones a obreros calificados (Pellegrino, 2001). En ocasiones se incluye en las definiciones la posición ocupacional en la estructura de empleo, asociándola con el nivel de escolaridad o sustituyéndola por esta (Bermúdez, 2010). En algunos estudios se considera migración calificada a aquellos nacidos en el país de origen, de 20 años o más y que tienen educación terciaria (Delgado et al., 2016; González, 2005; Ramírez y Gandini, 2016) y se utiliza para dimensionar las capacidades de connacionales que están en el exterior. Bajo esta última definición operativa, la formación que se puede alcanzar en México con esa edad es un nivel técnico de dos o tres años. Esta definición incluye a aquellos que obtuvieron su formación terciaria fuera de México. Otros como Ramírez y Gandini (2016) consideran que la población de MC abarca a aquellas personas con nivel terciario (o de licenciatura) finalizado o más (posgrado). En otros, el año de arribo es un factor crucial. Calva-Sánchez y Alarcón (2015) consideran como migrantes calificados a aquellos que habían llegado con 2 o menos años a Estados Unidos al momento de la encuesta y Bermúdez y Vázquez (2017) utilizan el criterio de considerar a los que llegaron de 25 años o más a Estados Unidos y tienen educación terciaria. Para los fines de este estudio, consideramos como migrantes calificados mexicanos en Estados Unidos a aquellos individuos que llegaron a Estados Unidos de 25 años o más y cuentan con al menos licenciatura. Este criterio permite una cuantificación más precisa de la migración calificada mexicana como se señala en seguida(9).

Esta definición solo considera a aquellos individuos que se formaron en México con al menos el título de licenciatura (o equivalente) antes de emigrar. Con la información del ACS se sabe que en Estados Unidos hay 1.007.712 nacidos en México con educación terciaria(10). No obstante, si bien todo este grupo de más de un millón de personas son mexicanos, no todos ellos fueron migrantes calificados; una parte de ellos fueron primero migrantes y después se calificaron muy probablemente ya en Estados Unidos. Este último dato incluye a todos aquellos mexicanos que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos de pequeños y que representan la generación 1.5. Con nuestra definición -que llegaron a Estados Unidos de 25 años o más- la población de migrantes calificados que viven en Estados Unidos es de 286.311.

Para definir las ocupaciones por niveles de calificación, identificamos las ocupaciones por el porcentaje de empleados con al menos licenciatura. Esta forma de agrupar las ocupaciones coincide con la clasificación internacional utilizada por la Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization –ILO–, 2012). Aquellas ocupaciones con un porcentaje mayor a 60% corresponden al nivel más alto de la clasificación internacional de ocupaciones de la OIT que ha sido adoptado en numerosos países e involucra “tareas que exigen la solución de problemas complejos, la toma de decisiones y la creatividad sobre la base de un amplio conocimiento teórico y fáctico en una especialización determinada”. Ejemplos de ocupaciones en este nivel son los científicos, intelectuales, profesionistas, gerentes de venta y comercialización, ingenieros civiles, profesores de enseñanza secundaria, médicos, músicos, personal de enfermería asistente en el quirófano, y analistas de sistemas informáticos.

El nivel de calificación media de las ocupaciones para el cual el porcentaje de empleados con al menos licenciatura está entre 59% y 20%. Este nivel abarca el desempeño de tareas técnicas y prácticas complejas que exigen un conjunto de conocimientos de hecho, técnicos y de procedimientos en un área especializada. Ejemplos de estas ocupaciones tanto en nuestra clasificación como en la de la OIT son: supervisores en la industria, técnicos de laboratorios médicos, secretarios jurídicos, técnicos de soporte informático, entre otros.

Las ocupaciones donde el porcentaje con nivel de licenciatura es menor de 20% tienen las más bajas competencias y tanto en nuestra clasificación como en la de la OIT abarcan desde aquellas donde se requiere habilidad para leer instrucciones o hacer operaciones aritméticas simples como en el caso de operadores o mantenimiento de máquinas, sastres, conductores de autobuses, vendedores de tiendas, meseros, electricistas, hasta aquellas que implican tareas físicas o manuales, simples y rutinarias como peones de carga, jardinería, ayudantes de cocina, entre otros.

3.2. Análisis estadístico

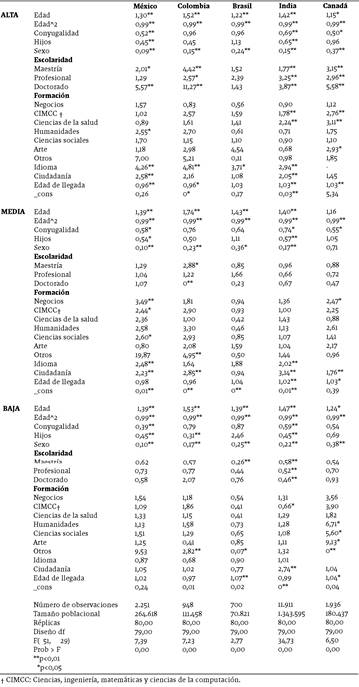

Se presenta el perfil de los migrantes con educación terciaria y que llegaron de 25 años o más a Estados Unidos. Organizamos las variables en cuatro grupos: a) sociodemográficas, b) capital humano, c) estatus migratorio y d) grupo de ocupaciones según nivel de calificación (Cuadro 1).

Cuadro 1 Características sociodemográficas de la muestra de migrantes calificados

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la American Community Survey (ACS, 2015), Census Bureau

a. Variables sociodemográficas

Los datos del ACS 2015 reflejan que, en términos de edad, los migrantes calificados tienden a ser mayores de 40 años, a excepción de los indios (47,8% son menores de 40). Alrededor de tres cuartas partes de los migrantes calificados de Colombia, Canadá y México son mayores de 40 años (78,3%, 76,3% y 72,3% respectivamente).

En el cuadro, en la sección “edad de llegada” se muestra a aquellos que llegaron de jóvenes (menores de 40) y los demás. En todos los casos, observamos que la migración calificada es primordialmente migración joven y resalta nuevamente el caso de la India donde 87,1% migraron con menos de 40 años de edad. En contraparte, de nuestra selección de países, aquellos que migran más “viejos” son los canadienses.

Los datos del ACS 2015 reflejan que hay ligeramente más mexicanos que mexicanas: 50,1% vs. 49,9% (143.475 vs. 142.836), lo que es congruente con la disminución en el índice de masculinidad de 120 en 2000 y 105 en 2011 reportado por Calva-Sánchez y Alarcón (2015), así como con las estadísticas internacionales que reflejan una creciente participación de las mujeres en la migración (Ho, 2006; Pessar & Mahler, 2003; Wilson, 2009) y en particular en la migración calificada (Liversage, 2009). Estudios sobre migración mexicana calificada hacia Estados Unidos señalan el alto crecimiento entre 2000 y 2010 de la participación de las mujeres (Lozano y Gandini, 2012) con relación al de los hombres. En nuestro cuadro sobresalen los casos de Colombia y Brasil en los que más de 50% de la migración calificada es femenina (58,3 y 58,7% respectivamente).

En cuanto a estado civil, el grupo que muestra una tasa mayor de conyugalidad son los migrantes de la India con 87,9% de casados. Los canadienses, mexicanos y brasileños tienen tasa de conyugalidad de entre 70% y 75%, mientras que los colombianos son los que muestran la menor proporción de migrantes calificados casados. En cuanto a la presencia de hijos, nuevamente los indios son lo que presentan el porcentaje más alto (56,2%). Los canadienses son el grupo con menor proporción de migrantes con hijos: solo 33,7%.

b. Capital humano

En el Cuadro 1 al nivel de escolaridad alcanzado, es muy notable que 208.780 (72,9%), la gran mayoría de los mexicanos solo tienen el grado de licenciatura, lo que concuerda con lo encontrado en años anteriores por González (2005) y Calva-Sánchez y Alarcón (2015). En el otro extremo se ubican los indios, pues 47,5% de sus migrantes calificados tienen licenciatura por lo que más de 50% de ellos tiene educación de posgrado. Considerando a aquellos que tienen maestría, dominan los indios (40%), seguidos de los brasileños (28,1%), canadienses (26,8%), colombianos (23,2%) y mexicanos (16,8%). En contraparte, los mexicanos y colombianos con doctorado constituyen el menor porcentaje frente a los otros países. De nuestra selección de países, aquel con mayor número de doctores es Canadá (9,4%).

Para todos los grupos, el área de formación de ciencias, ingeniería, matemáticas y ciencias de la computación (comúnmente referidas como ciencias duras y mayormente asociadas con la investigación y desarrollo de tecnología) es el área con mayor presencia entre los migrantes calificados, aunque con grandes variaciones. La brecha es muy amplia entre los colombianos, pues solo 27,9% de sus migrantes se formaron en esta área, mientras que los indios son 61%, lo que hace el caso de los indios muy notable. En orden por porcentaje de personas, la siguiente área de formación es negocios donde los mexicanos tienen 27,4%. De manera muy similar, para los colombianos y los brasileños esta área es de peso. En cuanto a los migrantes calificados indios y canadienses, solo 13,9% y 16,6% respectivamente se formaron en temas de negocios. Así como los indios son fuertes en el área de ciencias duras, los brasileños, canadienses y colombianos tienen una más alta participación en ciencias sociales.

Nuestra tercera variable de capital humano es la de dominio del inglés. Es notable el alto dominio del idioma inglés por parte de los indios (96,9%)11 lo cual es explicable por su contexto histórico cultural como antigua colonia británica, por lo que el inglés es una de sus lenguas oficiales. Llama también la atención el alto porcentaje de migrantes calificados brasileños (91,3%) que dominan el idioma inglés, particularmente cuando se les compara frente a los colombianos (81,3%) y los mexicanos (72,3%). Con relación a estos últimos, encontramos que se está dando un proceso regresivo ya que en 1990 79,5% hablaba inglés y en 2000 descendió a 75% (González, 2005) lo cual es preocupante.

c. Estatus migratorio

Esta es una condición de relevancia para los migrantes, aunque con desigual impacto. La información de la ACS no permite examinar la gran gama de estatus migratorios (visas temporales de negocios, de pareja, de dependientes y la residencia permanente) antes de obtener la ciudadanía, variable que sí identifica dicha encuesta. La residencia permanente (variable no desglosada en la ACS) y la ciudadanía son las condiciones migratorias que dan mayor certidumbre y estabilidad a los migrantes. Entre mayor estabilidad tienen los migrantes en cuanto a condición migratoria, logran condiciones laborales más adecuadas. El Cuadro 1 muestra que de los grupos por país de nacimiento, el caso de los colombianos es notable debido a que más del 50% de ellos ha adquirido la ciudadanía estadunidense. Es interesante que los otros cuatro grupos tengan porcentajes muy similares de adquisición de ciudadanía estadounidense, alrededor de 35%.

d. Grupo de ocupaciones según nivel de calificación y situación laboral

Como se expuso en el apartado anterior, los migrantes han sido clasificados en los distintos grupos según el grado de calificación de la ocupación en la que trabajan. Nuevamente sobresale el grupo de los indios ya que el 62,2% de ellos logra colocarse en ocupaciones de alta calificación. Le sigue el grupo de los canadienses con 59,6% de ellos trabajando también en actividades de alta calificación. En las ocupaciones de calificación media no hay grandes diferencias. En contraste, en las de calificación baja destaca Canadá por tener la menor participación de migrantes calificados en este segmento mientras que México tiene la mayor participación con 41,6%. En cuanto a la situación laboral no se observan grandes diferencias entre los países.

4. Factores determinantes del tipo de inserción laboral en el país destino: resultados

En este artículo seleccionamos un modelo multilogístico con el objetivo de analizar cómo cambian las características que tiene la muestra de la ACS de MC de los países seleccionados en los tres niveles de calificación de las ocupaciones usando como referencia estar fuera de la fuerza de trabajo, y calcular finalmente la probabilidad de que los individuos se ubiquen en cualquiera de estas cuatro alternativas. Siguiendo nuestro análisis de la sección factores determinantes de la inserción laboral y, en forma similar a Ramírez y Gandini (2016), las variables explicativas (Cuadro 2) son los factores sociodemográficos (edad, sexo, conyugalidad, presencia de hijos), el capital humano (grado académico, especialidad y dominio del inglés) y las condiciones migratorias (ciudadanía o no y tiempo de residencia).

Cuadro 2 Descripción de variables

| Sociodemográficas | Capital humano | Características migratorias |

|---|---|---|

| Edad | Nivel de escolaridad: 1= Licenciatura 2 = Maestría 3 = Profesional 4 = Doctorado | |

| Edad 2 | Ciudadano americano = 1 | |

| Situación conyugal: 1 = casado o unido a una pareja 0 = viudo, divorciado, separado y nunca casado | Formación académica 1 = Ciencias de la educación 2 = Administración y negocios 3 = Ciencias, ingeniería, matemáticas y ciencias de la computación 4 = Ciencias de la salud 5 = Humanidades 6 = Ciencias sociales 7 = Arte 8 = Otros | Tiempo de estancia en Estados Unidos = edad - año de llegada |

| Presencia de hijos | Dominio del idioma inglés = 1 | |

| 1 = Tiene hijos de hasta 6 años | ||

| Sexo: Hombre = 1, Mujer = 2 |

Fuente: Elaboración propia.

Esperaríamos de la edad un comportamiento no lineal; conforme ésta aumenta mayores son las posibilidades de empleo, pero esto llega a un punto donde la relación se revierte. En referencia al sexo, esperaríamos que ser mujer se exprese en menor razón de probabilidades que los hombres para emplearse en los niveles medio y, sobre todo alto de calificación. En cuanto al efecto de la conyugalidad y la presencia de hijos si bien en las mujeres se esperaría una relación negativa respecto a ubicarse en los segmentos de alta calificación, es incierto el resultado para una muestra que incluye ambos sexos como la nuestra.

Tal como se señala en el manual de ISCO.08 de la OIT, la clasificación de los tres niveles de calificación no implica que las capacidades siempre puedan adquirirse a través de la educación formal. Hay en estas capacidades aprendizaje informal a través de la experiencia y entrenamiento en el trabajo. Empero podemos esperar que, a mayor preparación formal, más posibilidades de ubicarse en ocupaciones de alto nivel de calificación. En cuanto a la posesión de posgrado (maestría, profesional y doctorado) nuestra expectativa es que se refleje positivamente frente a tener solo licenciatura al menos en el nivel alto. Esperaríamos que el efecto de las áreas específicas de especialización sea distinto entre países en relación con la composición de los MC. En la sección anterior se observó que las poblaciones de MC canadienses e indios sobresalen por la alta participación en ciencias, ingeniería, matemáticas y ciencias de la computación, en tanto que México sobresale por su mayor participación en negocios.

Como ya hemos señalado, el dominio del inglés y el acento tienen gran influencia en la integración laboral de los migrantes y nuestra expectativa es que tenga un alto impacto en la posibilidad de ser empleado en los niveles de alta y media calificación y no tenerlo incrementa la probabilidad para estar en ocupaciones de baja calificación. De igual forma esperamos que el impacto sea Tiempo de estancia en Estados Unidos = edad año de llegada menor en un país con mayor afluencia del inglés como lo es India y Canadá frente a los demás.

Con referencia a la ciudadanía esperaríamos que tenerla signifique mayores posibilidades de estar empleado al menos en los niveles de alta y media calificación, pero también la expectativa es que haya diferencias entre países. Finalmente, en cuanto a los años de residencia, en la medida en que implican acumulación de experiencia laboral y de vida, supondríamos que más años elevan la probabilidad de empleo en las ocupaciones de alta y media calificación.

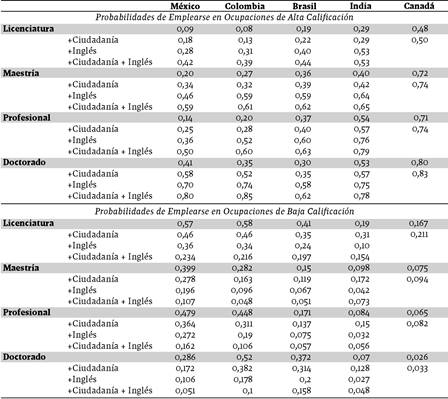

Se estimaron cinco regresiones multilogísticas -una para cada país- con el cálculo de las razones de probabilidades (Cuadro 3)12. La razón de probabilidades se define como la razón de oportunidades o de probabilidades respecto a no tener esa oportunidad; en nuestro caso, de ubicarse en el segmento de ocupaciones de alta, media o baja calificación, debido a la presencia de una condición específica (ser mujer, o tener hijos, o hablar inglés, por ejemplo). Si la razón es mayor que 1 entonces significa que la razón es positiva y que incrementan las posibilidades de ubicarse en ese segmento, lo contrario si es menor que 1.

Cuadro 3 Razón de probabilidades para ocuparse en trabajos de distintos niveles de calificación (mayor que 1 es positivo y menor que 1 es negativo)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la American Community Survey (ACS, 2015), Census Bureau

4.1. Resultados de las regresiones multilogísticas

Por simplicidad concentramos la presentación de resultados en el caso del nivel alto de calificación frente a estar fuera de la fuerza de trabajo, solo acotando algún caso especial en los otros niveles. Los resultados fueron satisfactorios en todos los modelos; los coeficientes en conjunto resultaron estadísticamente significativos en las cinco regresiones de acuerdo con la prueba F.

4.2. Características sociodemográficas

Se comprueba la hipótesis del comportamiento no lineal de la edad en forma de u invertida sin diferencia entre niveles de calificación y países. Tal como se esperaba, en todos los casos la razón de probabilidades es menor que 1 para el caso de ser mujer, es decir, disminuyen las probabilidades de estar empleadas en el nivel de alta calificación frente a los hombres lo que sugiere la presencia de normas informales y culturales que determinan la segregación de género en ciertos sectores de la economía (Elson, 1999; Benería & Roldán, 1987), e incluso en los sectores de alta tecnología como señalan Walby et al. (2006) y Kofman (2007). Corresponde a México la peor desigualdad de género con razón de probabilidades de 0,09, es decir la oportunidad de ubicarse en el segmento de ocupaciones de alta calificación para las mujeres es solo 0,09 veces con relación a los hombres. Canadá tiene la menor desigualdad con un coeficiente de 0,37 (Cuadro 3). Destaca el hecho de que para todos los países la probabilidad de emplearse en los segmentos de menor calificación se incrementa para las mujeres con relación a los hombres.

La conyugalidad y la presencia de hijos presentan algunos resultados que sugieren una alta influencia de las mujeres en la muestra. El tener una responsabilidad de pareja tiene un efecto negativo significativo frente a no tenerla en México, India y Canadá y no fue significativa en los casos de Brasil y Colombia. Correspondió a Canadá tener la relación de posibilidades más baja con 0,50 veces. El resultado de la presencia de hijos solo es significativo para el caso de México y la India con un efecto negativo frente a no tenerlos (0,54 y 0,57 veces respectivamente).

Es interesante mencionar que los resultados anteriores se mantienen en los distintos niveles de calificación.

4.3. Capital humano

Los resultados muestran que la presencia de posgrados incrementa las posibilidades de emplearse en ocupaciones de alta calificación, tal como ha sido sugerido por los proponentes de la competencia por los talentos en el contexto de la economía basada en el conocimiento. Al tomar como referencia el grado de licenciatura, contar con maestría incrementa las posibilidades de emplearse en ocupaciones de alta calificación. Los casos extremos son Colombia con el coeficiente 4,4 veces y la India con 1,8 veces más alto que un nivel de licenciatura. El nivel profesional está asociado significativamente con un efecto positivo en Colombia, India y Canadá (2,5, 3,2 y 3 veces respectivamente). La posesión del grado de doctor otorga la mayor razón de oportunidades para estar en este nivel de calificación frente a solo contar con licenciatura, en un rango de 11,3 veces para Colombia y de 3,9 veces para India; la excepción es Brasil país en que el coeficiente no es significativo. En las ocupaciones de calificación media solo en el caso de poseer maestría incrementa la probabilidad de estar empleado en el caso de Colombia. En el nivel de ocupaciones de calificación media, tener maestría incrementa en 2,8 veces la probabilidad de ubicarse en este segmento en el caso de Colombia y sólo en el caso de la India la disminución de la probabilidad de ubicarse en niveles de calificación bajos con posgrados es estadísticamente significativa (0,50 veces).

En relación con el campo de la formación académica en la que se tomó educación como referencia se observa sólo en el caso de India y Canadá un claro patrón en el que tener una especialización en ciencias, matemáticas, ingeniería y ciencias de la computación (1,6 y 2,8 veces respectivamente) y ciencias de la salud (2,2 y 3,1 veces) y arte en el caso de Canadá (2,9 veces) incrementa la probabilidad de estar empleado en alta calificación. El campo de las humanidades resultó significativo para México (2,5 veces). En los demás países ninguna especialización fue significativa. En el segmento de calificación media para los MC mexicanos aumenta la probabilidad de ocuparse en este segmento en negocios, ciencias, matemáticas, ciencias de la computación y ciencias sociales. Algo no esperado es que la especialización en ciencias sociales, humanidades, arte y otros tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo en el caso de India en el segmento de ocupación baja.

Por último, el dominio del inglés fue significativo en todos los casos(13) con coeficientes que van de 4,8 veces (Colombia) a 2,9 veces (India). Es decir, para un migrante calificado de Colombia ser angloparlante eleva en 4,8 veces sus posibilidades de emplearse en ocupaciones de alta calificación. Esta variable continúa siendo significativa en el caso de las ocupaciones de calificación media en el caso de México (2,5) e India (2,0) y no es significativo en ningún país en las ocupaciones de calificación baja. Estos resultados comprueban lo sugerido por Colic-Peisker (2011), Almeida et al. (2015) y Hosoda y Stone-Romero (2010) en el sentido de que ser nativo angloparlante y por lo tanto adecuarse mejor a la sociedad (cultural fit), es un elemento de ventaja en el mercado laboral del país destino.

4.4. Condiciones migratorias

A diferencia del dominio del inglés, tener ciudadanía no tiene efecto positivo más que para los MC de México y la India: en México incrementa 2,6 veces las probabilidades de estar en ocupaciones de calificación alta y para India en 2,04 veces. El efecto positivo de contar con ciudadanía se mantiene en los niveles medios para los mismos países. El tiempo de residencia tiene un resultado sorprendente en el caso de México y Colombia en los que un año más de residencia disminuye en 0,96 veces la probabilidad de emplearse en una ocupación de alta calificación frente a India y Canadá que la aumenta en 1,03 veces.

En suma, las variables con impacto generalizado en la mayoría de los países fueron ser mujer, los grados académicos, contar con el dominio del inglés y ciudadanía en las ocupaciones de alta calificación.

4.5. Escenarios

Dada la importancia que en el modelo tienen las variables de capital humano y ciudadanía consideramos de interés examinar distintos escenarios, para la selección de países. Estos escenarios ilustran los cambios en las probabilidades de emplearse en ocupaciones alta y baja con los distintos grados académicos, con la posesión o no de la ciudadanía y el conocimiento de inglés. Por ejemplo, en el primer renglón del cuadro se calcula la probabilidad de que una persona tenga licenciatura y no tenga ni dominio del inglés ni ciudadanía, suponiendo las demás variables en la media. Las distintas combinaciones (licenciatura + ciudadanía y licenciatura + inglés) se aprecian en los siguientes renglones hasta llegar al escenario donde la persona tiene licenciatura, ciudadanía y dominio del inglés.

En primer lugar, se observan grandes diferencias entre Canadá con relación a la probabilidad de ocuparse en el segmento de alta calificación con sólo el grado académico (Cuadro 4). Esto es entendible, dado que sus MC tienen el dominio del inglés. Al considerar las otras variables se observa que tanto el dominio del inglés como la ciudadanía tienen el mayor impacto cuando la persona sólo cuenta con licenciatura. Es decir, tener un mayor grado académico puede amortiguar el efecto de un menor dominio del inglés o de no tener la ciudadanía. Empero, entre estas dos variables, el dominio del inglés es el que tiene el mayor impacto. Por ejemplo, este incrementa la probabilidad de emplearse en las ocupaciones de alta calificación de 0,094 a 0,278 en el caso de que los MC mexicanos cuenten con la licenciatura, en tanto que poseer la ciudadanía (sin dominio del inglés) incrementa esta probabilidad de 0,094 a 0,182. Si se cuenta con las dos condiciones entonces la probabilidad es de 0,421. No obstante, el incremento en la probabilidad más alto corresponde a los MC colombianos en los que la probabilidad pasa de 0,081 a 0,389. En el caso de la maestría, el mayor incremento corresponde a México, al igual que en el caso de profesional y por último en el caso de doctorado, contar con dominio del inglés y ciudadanía aumenta para los MC colombianos a 0,845 de 0,354 la probabilidad frente a sólo contar con el grado. Canadá e India tienen las probabilidades más altas en todos los escenarios.

Cuadro 4 Escenarios

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la American Community Survey (ACS, 2015), Census Bureau

Es interesante destacar que en el caso de Canadá la ciudadanía tiene un impacto muy bajo: la probabilidad crece con la ciudadanía en apenas 4% para licenciatura y 3% para los otros grados, a diferencia de otros países. Una explicación posible es que hay mayor identidad cultural entre ambos países y que no tener la ciudadanía no sea importante para los empleadores, lo que estaría confirmando lo dicho por otros autores respecto a la preferencia de los empleadores por inmigrantes trabajadores que tienen una cultura con mayores similitudes a la cultura del país destino (ColicPeisker, 2011; Almeida et al., 2015).

Atendiendo al segmento de ocupaciones de baja calificación se observa que los MC de India tienen las menores probabilidades de emplearse en este segmento, seguidos de Canadá. En el otro extremo, los mexicanos tienen mayores probabilidades de ubicarse en ocupaciones de baja calificación, con la excepción del doctorado en el que corresponde a los MC brasileños.

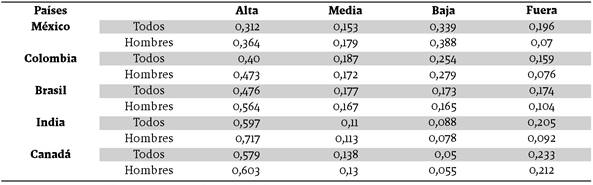

Para terminar, se estimó la probabilidad promedio para cada país (Cuadro 5). Destacan los MC de la India por tener la mayor probabilidad de emplearse en ocupaciones de alta calificación (0,597), seguidos por Canadá (0,579); corresponde a los MC mexicanos la menor probabilidad (0,312). México tiene la mayor probabilidad de ocupar empleos de baja calificación (0,339) y Canadá e India tienen las menores probabilidades de ocuparse en estos segmentos. La mayor probabilidad de permanecer fuera de la fuerza de trabajo la tienen los MC canadienses e indios (0,233 y 0,205 respectivamente).

Cuadro 5 Probabilidad promedio de empleo en ocupaciones de distintos niveles de calificación: México, Colombia, Brasil, India y Canadá

Fuente: Estimación propia a partir de los datos de la American Community Survey (ACS, 2015), Census Bureau

5. Conclusiones

En este artículo se analizaron comparativamente los determinantes de la integración en el mercado de trabajo de Estados Unidos por nivel de calificación de la ocupación de los migrantes calificados mexicanos con relación a migrantes de Brasil y Colombia como países latinoamericanos no angloparlantes -similares a México-, y Canadá e India como países cuya población está expuesta al idioma inglés.

Una primera intención fue la de proporcionar una magnitud de la población de migrantes calificados nacidos en el país de origen que primero obtuvieron su licenciatura y después emigraron. Esta es una cifra importante, pero sin duda es mucho menor que la que se ha presentado en otros estudios; por ejemplo Delgado et al. (2016) incluyen los mexicanos que hicieron sus estudios de licenciatura después de migrar y aquellos que llegaron pequeños y que forman parte de la generación 1.5. Para ciertos estudios es importante conocer el potencial de la diáspora mexicana en Estados Unidos u otros países. En este estudio el interés era “cómo se emplean los mexicanos profesionistas que emigraron a Estados Unidos y en qué se diferencian de otros países”.

La estadística descriptiva permite identificar dos perfiles extremos en los MC mexicanos. El primero, más exitoso, poseedor de posgrado, hombre, casado, con hijos, con dominio del inglés y con títulos provenientes de alguna de las siguientes tres especialidades principalmente: a) ciencias, ingeniería, matemáticas y ciencias de la computación, b) negocios y c) ciencias sociales, y ocupados en empleos de nivel alto de calificación. Sin embargo, éste corresponde a menos de 30% de estos migrantes, en tanto que para los otros países latinoamericanos corresponde a alrededor de 40% y para India y Canadá, que son los extremos, este perfil corresponde a más de 50% de los migrantes. El otro perfil no tan exitoso corresponde al migrante mexicano, mujer u hombre, que posee sólo título de licenciatura con distintas especialidades y 28% de ellos no hablan inglés y se ocupan en puestos de nivel bajo de calificación. Las diferencias entre México y los demás países requieren mayor estudio.

Los hallazgos del modelo econométrico con relación al efecto de los posgrados y el campo de especialización en las ciencias duras para incrementar las probabilidades de emplearse en ocupaciones de alta calificación permiten confirmar la hipótesis de la influencia de la competencia global por talentos para los cinco países, aunque con la mayor contundencia para los MC indios y canadienses. En el mismo sentido, los resultados muestran que el dominio de inglés eleva las probabilidades de emplearse en ocupaciones de alta calificación en forma inversa al grado académico. Es decir, las probabilidades de una persona con solo licenciatura, pero con dominio del inglés se incrementan más que en el caso de que tenga un doctorado. En el otro extremo la posesión del título de licenciatura y sin idioma inglés eleva las probabilidades de ubicarse en el segmento de baja calificación.

La posesión de ciudadanía ejerce el mismo efecto, pero en forma mucho más matizada. La situación es igual para todos los países, pero con un impacto mayor en México y luego Colombia.

Por último, ser mujer disminuye la probabilidad de emplearse en cualquier nivel de calificación, y en mayor proporción en las ocupaciones de alta calificación lo que sugiere que las migrantes profesionistas enfrentan una doble vulnerabilidad: como migrantes y de género. Es decir, los hombres tienen mayor probabilidad de estar ocupados en cualquier nivel de calificación, mientras que para las mujeres la mayor probabilidad es estar fuera de la fuerza de trabajo.

En resumen, los hallazgos apuntan a que si bien hay un segmento de mexicanos calificados en que los posgrados elevan la probabilidad de insertarse en ocupaciones de alta calificación, incluso más que para otros países, parte importante de ellos se emplean en ocupaciones que no requieren una licenciatura confirmando lo señalado por Calva-Sánchez y Alarcón (2015) y González (2005), y que interpretan como descalificación de los mexicanos respecto a otros países, desperdicio de talento o incluso discriminación laboral. Habría que reflexionar, sin embargo, si esto debe interpretarse de una forma más matizada porque la composición de los mexicanos calificados sobresale por tener mayor porcentaje de licenciatura y menor porcentaje de dominio de inglés. El tema a analizar sería por qué razón estos mexicanos emigran sin tener las condiciones mínimas para insertarse en un mercado angloparlante. Nuestra hipótesis es que la proximidad geográfica y tal vez el apoyo que ejercen los lazos con connacionales que han emigrado previamente impliquen menores costos no sólo para viajar, sino para subsistir los primeros días o para pensar en un posible retorno (Arango, 2004; Massey et al., 1998). En otras palabras, tienen mayor propensión al riesgo. La información oficial disponible del censo estadunidense de 2015 es una restricción para evaluar esta hipótesis. Se requiere de un estudio que involucre metodología mixta para conocer con mayor detalle las motivaciones para emigrar, si cuentan con redes de apoyo transnacionales, el contexto de vida que se tenía en México y el estatus migratorio a la hora de migrar. Esta es una línea de investigación abierta.