1. Introducción

El sector de SSI2 de Córdoba, Argentina, creció de manera acelerada y sostenida a partir del año 2001. En el proceso de desarrollo sectorial, dos actores fueron claramente protagónicos de las articulaciones público-privadas más estrechas y así, del derrotero sectorial: el Estado provincial y los empresarios del subsector de las PyMEs locales a través de su entidad representativa, el Cluster Córdoba Technology.

En este artículo se analizará, específicamente:

La calidad de la intervención del Estado sub-nacional en el sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) de la ciudad de Córdoba.

La orientación de la acción económica e institucional de los empresarios del sector.

Las articulaciones público-privadas establecidas entre el Estado sub-nacional y los empresarios.

El desempeño económico de las empresas.

Nos concentraremos en la etapa inicial (2000-2006) que va de la radicación de las primeras empresas multinacionales al crecimiento generalizado de las PyMEs durante el primer lustro de la pos convertibilidad, en torno a los que consideramos los tres rasgos constitutivos del proceso analizado: la constitución de los actores protagónicos del sector, las disputas por los recursos del Estado y las tensiones en la articulación público-privada características de este periodo inaugural. La delimitación temporal del problema comprende entonces, en términos generales, los siguientes acontecimientos y fenómenos característicos:

La instalación de la cuestión de la promoción del sector hacia el año 2000, en torno al anuncio de radicación local de la multinacional Motorola.

La intensificación de las articulaciones público-privadas a partir de allí.

El crecimiento cuantitativo y cualitativo diferencial que el sector comenzó a mostrar con posterioridad a estos acontecimientos.

Para analizar este proceso nos interesa explorar el valor de uso de dos perspectivas teóricas que comprenden las relaciones entre los actores como claves de lectura de la dinámica socioeconómica. Por una parte, la Nueva Sociología del Desarrollo a nivel global (Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 1985; Evans, 1995, 1996; Amsden, 1992; Schneider y Wolfson, 1999; Chibber, 2003; Sikkink, 1993) y autores locales que se hacen eco de esta perspectiva (Borrastero, 2011; Castellani, 2006, 2012; Castellani y Borrastero, 2013; Castellani y Llanpart, 2012; Castellani y Serrani, 2010; Rougier, 2011) proponen como clave de comprensión del desarrollo la calidad de las instituciones estatales y las formas de articulación con los actores privados. Por otra parte, en una ampliación del marco analítico, el Enfoque Estratégico Relacional de (Jessop 2007; 2014), desde el cual el autor propone analizar la acción y el poder del Estado y las distintas fuerzas sociales en su relación constitutiva con otros órdenes institucionales y prácticas sociales, resulta aquí de particular utilidad.

Para el abordaje del problema de estudio partimos de la siguiente hipótesis: la articulación entre intervenciones estatales de calidad y un comportamiento del empresariado local orientado hacia los objetivos de crecimiento sectorial, con altos grados de enraizamiento y reciprocidad en el vínculo Estado-PyMEs, habilitaron el creciente dinamismo del sector durante los años 2000.

Para la reconstrucción histórica del caso desarrollaremos una estrategia metodológica cualitativa, basada en las técnicas de análisis bibliográfico, análisis documental y entrevistas semi-estructuradas a informantes clave. Nuestras fuentes de información principales consisten en estudios académicos y técnicos, documentos oficiales, prensa y referentes de las áreas del gobierno, las empresas y la academia vinculados al sector.

El texto se organiza del siguiente modo. En el capítulo 2 desarrollamos el marco conceptual y metodológico del análisis. En el capítulo 3 realizamos una reconstrucción histórica del proceso de crecimiento sectorial. En el capítulo 4 presentamos los resultados del análisis empírico y, por último, en el capítulo 5 ofrecemos algunos comentarios finales sobre el tema de análisis.

2. Acción empresaria, intervención estatal y estrategias relacionales en la construcción de políticas públicas y la dinámica económica

2.1. La naturaleza, acción y poder del Estado desde el enfoque estratégico relacional de Bob Jessop

Para analizar la acción estatal en términos comprensivos resulta necesaria una concepción relacional de la naturaleza del Estado, que habilite interpretar las intervenciones estatales y sus consecuencias tomando en consideración el complejo campo de relaciones sociales que las configuran como tales. Una concepción del Estado que incorpore las acciones que desarrolla y las condiciones que contribuyen a generar otros actores sociales que se vinculan con él, incidiendo sustantivamente en la naturaleza y características de las intervenciones estatales. De esta manera, será posible trascender las visiones estado-céntricas o mercado-céntricas que caracterizan buena parte de las perspectivas económicas y sociológicas más ortodoxas y, al mismo tiempo, permitirá evitar sustraer al Estado su indudable especificidad y relevancia en la configuración de las relaciones sociales, más allá del tipo de intervenciones específicas que se le atribuyan. En suma, partir de una comprensión del Estado como un actor cuya forma, apariencia y tipo de intervención varían, no en función de una naturaleza esencial sino de las actividades que realiza, la escala a la que opera, las fuerzas políticas y sociales que interactúan con él y las circunstancias en las que aquél y estas últimas tienen lugar (Jessop, 2014). Como afirma Jessop: “se registran intentos continuos de rediseñar la arquitectura institucional del estado y sus modos de trabajo para así mejorar sus capacidades para alcanzar determinados objetivos políticos” (Jessop, 2014, p. 23).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el enfoque estratégico relacional (EER) de Jessop sobre el Estado y el poder del Estado se muestra relevante y útil como marco general para los propósitos de este trabajo. Desde dicho enfoque, el aparato y las prácticas del Estado se definen en interdependencia con otros órdenes institucionales y prácticas sociales. Esto significa que, si bien existen límites material y analíticamente demarcables entre el Estado como conjunto institucional y otros órdenes y ámbitos de la vida social, el Estado es un efecto de procesos específicos de organización social que tienden precisamente a producir y reproducir dicha demarcación, y que pueden cambiar con el tiempo. Uno de los elementos más relevantes en este sentido es el esfuerzo realizado por los propios gestores estatales para mantener la integración institucional y la cohesión social dentro de los límites territoriales del Estado, para lo cual estos agentes tienen especialmente en cuenta los códigos, programas y actividades de otros sistemas (Jessop, 2014). Ello significa que tal coherencia estructural no está garantizada, ni siquiera al interior del propio Estado.

Para el autor, aunque las acciones del Estado se concentren en su núcleo, dependen de un amplio espectro de prácticas micropolíticas socialmente diseminadas, que limitan la coherencia en la medida en que esta depende de los efectos de determinadas contradicciones y líneas de conflicto (Jessop, 1990).

Con base en esta identidad genérica, afirma el autor, se conforma un núcleo del aparato estatal que consiste en un conjunto distintivo de instituciones y organizaciones con la función general de definir y garantizar el cumplimiento de las decisiones colectivas de una población dada, en nombre de su interés común (Jessop. 2014, p. 25).

Para sustentar una concepción del Estado como la que proponemos usar aquí, y comprender más acabadamente la dinámica de las capacidades de este actor, es necesario asumir también una posición teórica definida en relación con la naturaleza y características del poder del Estado. En efecto, los conceptos de poder y capacidad suelen estar íntimamente relacionados en la tradición de pensamiento sobre el poder, y en particular sobre el poder del Estado. El enfoque estratégico relacional de Jessop se concentra en el poder como capacidad (más que en la actualización de dicha capacidad). Concibe el poder como la “capacidad de una determinada fuerza para producir un evento que de lo contrario no ocurriría” (Jessop, 2014, p. 27). Según el autor, “dicha capacidad es inherentemente relacional porque depende de la correspondencia recíproca entre capacidades y vulnerabilidades - las capacidades de la fuerza causal, las vulnerabilidades de aquel sobre el cual tal fuerza opera” (Jessop, 2014, p. 27).

De esta visión sobre el poder estatal rescatamos, en primer lugar, la consideración de las vulnerabilidades del Estado como uno de los elementos que contribuyen a la superación de las carencias de las teorías del desarrollo. Para Jessop, tanto los recursos y poderes que sustentan su autonomía relativa, como sus vulnerabilidades, son propios y distintivos del Estado. Dichas vulnerabilidades se asocian principalmente al hecho de que las intervenciones estatales dependen de recursos generados en otros ámbitos sociales. Del mismo modo, los poderes o las capacidades estructurales del Estado dependen de diversas capacidades y vulnerabilidades de las fuerzas sociales que desbordan su aparato jurídico-político. Tanto las capacidades como las vulnerabilidades están inscriptas, según Jessop, en las estructuras sociales, pueden perdurar en el tiempo y pueden tornarse recíprocas o asimétricas. Es decir, asumen un carácter relacional. Por lo tanto, al analizar el poder no es suficiente concentrarse en las propiedades de agentes individuales considerados en forma aislada, ni presuponer como lógica de acción general la imposición unilateral de la voluntad de alguno de los actores en juego (Jessop, 2014). El poder relativo y los cambios en las capacidades/vulnerabilidades de cada actor dependen del balance de fuerzas entre ellos. Al mismo tiempo, el autor afirma que mientras más aumenta la intervención estatal, el poder del Estado está más subordinado o vinculado con las fuerzas externas (Jessop, 1990).

No obstante, además de las capacidades/vulnerabilidades estructurales, este enfoque admite como otro de sus elementos fundamentales “una medida de autorreflexión” (Jessop, 2014, p. 30) posible de los agentes acerca de las identidades e intereses que orientan su accionar. De allí el componente estratégico, que rescatamos en segundo lugar. Ello implica considerar a los agentes como capaces de aprender de su experiencia, adaptarse a contextos específicos y producir transformaciones. De manera que el enfoque admite así también la posibilidad de crear conocimientos y reformular estrategias, siempre en un contexto determinado de oportunidades y limitaciones. Dichas creaciones y reformulaciones se dan, a su vez, en el marco del “horizonte cognitivo de posibilidades de los actores relevantes” (Hyoung Ji y Kytir, 2014). Los agentes actúan selectivamente según sus conocimientos, experiencias y capacidad intelectual; por lo tanto -al interior del conjunto de acciones potenciales que no se materializan- se encontrarán algunas que nunca se intentarán siquiera porque se encuentran más allá de este horizonte. Un cambio en la “selectividad cognitiva” (Hyoung Ji y Kytir, 2014) de los actores, producido a través del aprendizaje derivado de la implementación de políticas, por ejemplo, puede abrir nuevas posibilidades de acción.

Al mismo tiempo, a la par de las limitaciones estructurales, es necesario registrar las oportunidades coyunturales que dan lugar al conjunto de acciones efectivamente realizadas.

En tercer lugar, es necesario considerar también los efectos de las acciones que caen fuera del control y aún del conocimiento de los actores una vez que se ponen en marcha.

En cuarto lugar, rescatamos de la visión de Jessop la necesidad de considerar que no es el Estado el que actúa, sino grupos específicos de políticos y funcionarios estatales al interior de espacios específicos del aparato estatal. Son estos los que “activan” los poderes y capacidades del Estado desde dentro de las instituciones (Jessop, 2014, p. 34). Para hacerlo, tienen en cuenta el equilibrio de fuerzas vigente dentro y fuera del Estado y su probable proyección hacia el futuro. Junto a este elemento es necesario considerar también que las condiciones no reconocidas en sus diagnósticos inciden en el éxito o fracaso de sus acciones, y que siempre existen efectos no predecibles más allá de la adecuación de los diagnósticos.

Por último, es preciso contemplar las estrategias políticas en el marco de las cuales se desenvuelve la acción de los agentes estatales (Jessop, 2014). Si bien dicha acción tiene un carácter parcialmente fragmentario o no necesariamente homogéneo, remite siempre a algún tipo de estrategia política concebida al interior de la unidad institucional. Dicha estrategia será por definición selectiva y privilegiará a determinados actores más que a otros (por ejemplo, a los de un sector económico particular), identidades, estrategias del resto de las fuerzas sociales y demás prioridades, considerando a su vez su propio impacto en las estrategias y capacidades de las fuerzas que entran en una vinculación específica con el Estado en una situación determinada.

2.2. Las contribuciones de la Nueva Sociología del Desarrollo al análisis de la intervención estatal, la acción empresaria y las articulaciones público-privadas

Al interior de la Nueva Sociología del Desarrollo (NSD), consideramos que las líneas de investigación específicamente centradas en la relación entre el Estado y los empresarios contribuyen de manera sustantiva a comprender en términos socioeconómicos y relacionales la participación de los actores protagónicos de los procesos de desarrollo sectorial.

La intervención estatal (IE) constituye una variable fundamental para comprender los procesos de desarrollo, y en particular la evolución de una estructura productiva cuya orientación ha sido especialmente configurada por la acción del Estado (como ocurre no frecuente pero habitualmente en las economías en desarrollo).

Definimos aquí la IE como el conjunto de acciones del Estado, identificables en un marco temporal determinado, que dan cuenta de sus funciones regulatorias y productivas. Según su ámbito de incidencia, se tratará de intervenciones económicas o político-institucionales. Las intervenciones económicas (IEE) son las acciones regulatorias del mercado y las acciones del Estado como agente económico (como productor y demandante de bienes y servicios, y/o como financiador directo o indirecto de la actividad de los agentes privados) (Castellani, 2012). En particular, esta clase de intervenciones definen el tipo y la orientación de las transferencias de recursos públicos hacia el capital (Castellani, 2006). Por su parte, las intervenciones político-institucionales (IPI) son las acciones del Estado destinadas a crear y/o modificar arreglos institucionales específicos para la definición e implementación de políticas públicas. A partir de estas categorías es posible abordar tanto las IE dirigidas a establecer las formas de asignación de los recursos económicos como las orientadas a instituir transformaciones en los mecanismos de toma de decisiones (Borrastero, 2011). Asumimos que dichas intervenciones afectan directa e indirectamente la actividad económica y la acción política de los agentes privados.

La calidad de la IE constituye una dimensión analítica fundamental de los procesos de desarrollo. La experiencia histórica del siglo XX muestra que no es suficiente con realizar intervenciones sino que éstas deben ser autónomas y eficientes para generar procesos de desarrollo sostenidos: ello da cuenta de su calidad (Castellani y Llanpart, 2012). Siguiendo a los autores de la NSD, la calidad de la intervención estatal se define en dos dimensiones: una dimensión interna relativa a las capacidades del aparato estatal para realizar las intervenciones, y una dimensión externa que remite a las relaciones del Estado con el entorno socioeconómico (tanto a la capacidad estatal para inducir cambios en la conducta de los actores sociales o evitar bloqueos a las intervenciones, como a la capacidad de articular intereses con los actores y garantizar su adecuada implementación).

La dimensión interna implica: a) el desarrollo de las capacidades administrativas (coherencia y cohesión de las agencias estatales involucradas); b) los recursos financieros, organizacionales y técnicos con que cuenta el Estado para realizar las intervenciones; c) la racionalidad estratégica (orientada a una finalidad común) que el Estado necesita desplegar para incidir en el desarrollo de ámbitos de actividad específicos.

La dimensión externa involucra: a) el grado de autonomía del aparato estatal para la toma de decisiones estratégicas que inevitablemente entrañan beneficios para determinados sectores económicos y sociales, y perjuicios para otros; b) el nivel de enraizamiento en la estructura social/productiva que permite la connivencia necesaria con los actores protagonistas de los sectores económicos en cuestión; c) el grado de reciprocidad alcanzado en el cumplimiento de los objetivos y condiciones surgidas del tipo de articulación público-privada generada, que involucra también la capacidad de disciplinamiento de los actores económicos por parte del Estado en pos de la consecución de los objetivos del desarrollo (Amsden, 1992).

Hasta aquí enfocamos la mirada en el polo del Estado para proponer herramientas de análisis de los vínculos Estado-empresarios en los procesos de desarrollo sectorial. Nos concentraremos ahora en el otro polo de la relación, en particular, en los patrones organizativos que los sectores empresariales establecen para interactuar con el aparato estatal, el tipo de acciones que realizan y su incidencia en la conformación y orientación del aparato estatal (Castellani y Llanpart, 2012).

Emplearemos el concepto de acción empresaria para referirnos a un tipo particular de acción social por la cual un conjunto de actores capitalistas se organiza en torno a objetivos determinados y desarrollan diversas prácticas de articulación con el Estado u otros actores sociales para conseguirlos (Castellani y Llanpart, 2012). Dicha acción involucra también dos dimensiones, una económica y otra política. La primera remite al conjunto de prácticas y decisiones microeconómicas de los empresarios (como el nivel de producción e inversión, la política de contrataciones, la fijación de precios, entre otras) decisivas para el funcionamiento del modelo de acumulación. Por su parte, la dimensión política de la acción empresaria se define en función de las prácticas orientadas a articular intereses y políticas con el sector público y con otros actores sociales. En este plano, son acciones empresarias tanto la instalación de demandas hacia el Estado como las estrategias de participación y/o influencia en la formulación/implementación de políticas públicas.

La acción empresaria, a su vez, puede ser de tipo corporativo o individual. En términos generales, la acción colectiva producida por este tipo de actores se canaliza a través de sus organizaciones representativas (Dossi y Lissin, 2010).

Tirado (2006) explica en forma estilizada que los capitalistas pueden recurrir a cuatro vías principales para acceder al Estado y satisfacer sus demandas: a) acudir directamente al Gobierno o al Parlamento para plantearlas; b) vincularse con partidos políticos para lograr que defiendan sus intereses o al menos no interfieran con ellos; c) actuar dentro de sus propias organizaciones representativas para generalizar sus intereses y concretarlos desde allí; d) comparecer directamente ante la opinión pública para incidir sobre ella en la defensa de sus intereses y demandas.

Si bien hablamos en términos generales de una acción coordinada en función de intereses determinados, es necesario considerar -con Beltrán (2012) -, que los procesos de agregación de intereses no son automáticos, sino que la heterogeneidad del empresariado hace que la definición de los objetivos políticos emerja del acuerdo entre partes con intereses a menudo divergentes. De manera que las acciones políticas muchas veces dan cuenta de posiciones que resultan del debate político y el cálculo estratégico y no de la posición de los empresarios.

En esta misma dirección, Evans (1995) postula que tampoco las capacidades del empresariado para desplegar estrategias planificadas y concretar objetivos deben ser consideradas como elementos dados. Por el contrario, estas son maleables y pueden constituir un producto de los roles asumidos por el Estado en la orientación de la economía. Por su parte, Schneider y Wolfson (1999) recuerdan que la acción colectiva de las empresas y asociaciones empresarias normalmente depende de acciones previas del Estado que promovieron o desalentaron diversas formas de organización. Ello a contramano de las perspectivas neoliberales que entienden el poder del empresariado como independiente de la acción estatal.

Ahora bien, es preciso recordar que los empresarios detentan innegablemente una posición privilegiada en la estructura social respecto a los demás grupos o clases. Si bien esta posición privilegiada no es equivalente a una determinación estructural sobre las acciones del Estado, las decisiones y comportamientos empresarios inciden fuertemente sobre el grado de estabilidad o inestabilidad de las variables macroeconómicas que el Estado debe manejar. Ello otorga a este grupo social un poder estructural diferenciado, en ocasiones esencialmente negativo cuando consiste más en la capacidad de veto sobre las decisiones estatales que en la influencia positiva en la definición de las políticas públicas.

Las articulaciones entre el Estado y los empresarios (público-privadas) presentan diversos grados de institucionalización, legalidad y visibilidad. Según Castellani (2006) pueden reconocerse las siguientes:

Las prácticas institucionalizadas de articulación son aquellas demandas que los empresarios dirigen al Estado, directa, formal y públicamente, a través de sus entidades corporativas y vías oficiales de comunicación (publicaciones periódicas de las corporaciones, discursos en convenciones, congresos y demás eventos públicos, medios de comunicación social, etc.).

Tomando en consideración elementos aportados por Schneider (1995) es posible identificar también a la colaboración como un subtipo de práctica institucionalizada de articulación, en la cual burócratas y actores industriales comparten información, recibiendo estos últimos subsidios a cambio de incrementos en su desempeño.

Las prácticas de influencia directa sobre el Estado (lobby) son mecanismos de articulación informales que ejercen los empresarios, directivos o corporaciones, y que tienden a mantener fuera del dominio público. En términos generales, si salen a la luz sucede a partir de denuncias periodísticas o políticas.

Las prácticas de colonización de espacios de la administración pública involucran la colocación en puestos decisorios de personas comprometidas en la defensa de los intereses empresariales. Pueden ser más o menos abiertas a la opinión pública, pero captarlas es metodológicamente posible investigando el origen social y trayectoria profesional de los funcionarios.

Las prácticas colusorias son aquellas por las cuales se establecen acuerdos entre los empresarios y el aparato estatal (o algún reducto de este) para garantizar a las empresas condiciones de operación de bajo riesgo que les permitan obtener beneficios monopolísticos. Normalmente se caracterizan por su opacidad, si bien pueden ser identificadas a partir de fuentes de información periodísticas o políticas, o directamente a través de testimonios de los involucrados u otros actores interesados en su difusión.

Por último, se encuentran mecanismos de articulación ilegales, esto es, prácticas de corrupción consistentes en sobornos de los empresarios a los funcionarios que garantizan intervenciones estatales favorables a los intereses de los primeros. Como es evidente, dichas prácticas son secretas y por tanto difíciles de investigar y demostrar, pero pueden ser eventualmente accesibles a través de denuncias periodísticas, políticas o judiciales.

Huelga aclarar que las distinciones analíticas establecidas entre los distintos mecanismos de articulación público-privada, en la práctica suelen ocurrir conjuntamente y en diversas combinaciones. Cabe, al mismo tiempo, destacar que el grado de visibilidad de las diversas prácticas favorecerá o complejizará su captación, y de ello dependerán las alternativas metodológicas disponibles para investigarlas.

3. Propuesta de abordaje metodológico

Para el abordaje del problema de estudio desarrollaremos una estrategia metodológica cualitativa a través del estudio del caso (Denzin y Lincoln, 2005; Yin, 2009) basado en las técnicas de análisis bibliográfico, análisis documental y entrevistas semi-estructuradas a informantes clave a partir de las cuales reconstruiremos el caso.

Nuestras fuentes de información principales consisten en estudios disponibles sobre el sector, documentos oficiales del Estado provincial, documentos institucionales de las entidades empresarias, sitios web de las empresas, prensa, funcionarios y exfuncionarios del gobierno provincial, directivos y/o empleados jerárquicos de las entidades empresarias, directivos y/o empleados jerárquicos de las empresas, y referentes del campo académico vinculados al sector local.

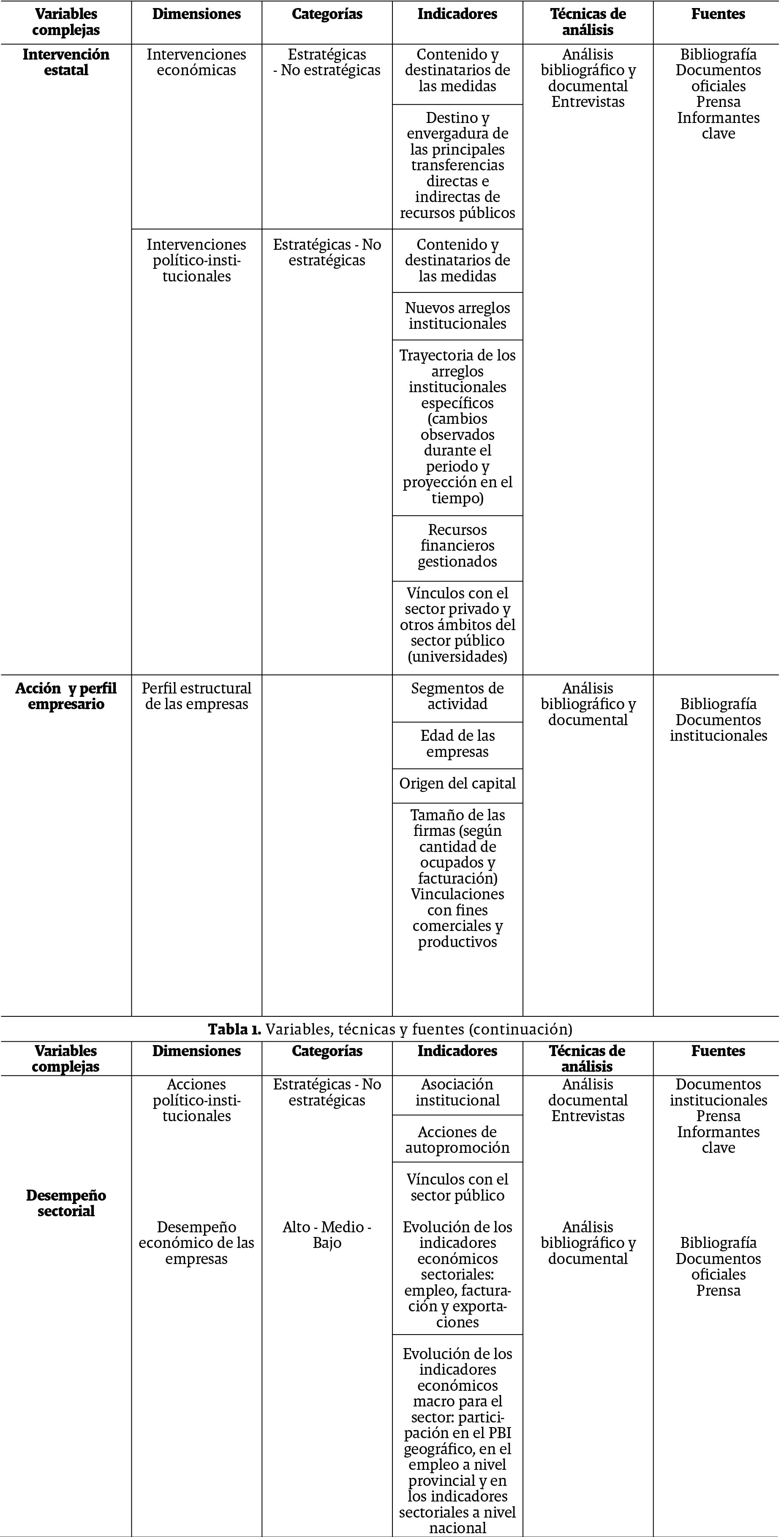

La abundante información recolectada permitirá reconstruir el caso en torno a las variables de análisis que surgen de nuestro marco conceptual y sintetizamos en la Tabla 1.

En una primera instancia identificaremos el surgimiento e instalación de la cuestión (Oszlak y O´Donnell, 1976) del desarrollo sectorial. Según los autores citados, la cuestión es un asunto socialmente problematizado, no cualquier demanda o necesidad de los integrantes de una sociedad, sino aquellas que determinados grupos sociales o individuos estratégicamente situados consideran que es preciso atender y están en condiciones de promover su incorporación a la agenda pública. Ozslak y O´Donnell proponen encarar el estudio empírico de una cuestión observando: ¿quién y cómo problematiza un asunto?, ¿quién, cómo y cuándo logra convertirlo en cuestión?, ¿sobre la base de qué recursos y alianzas?, ¿con qué oposición?, ¿cuál es la definición inicial de la cuestión? Según los autores, “el examen de este ‘período de iniciación’ puede enriquecer nuestro conocimiento sobre el poder relativo de diversos actores, sus percepciones e ideología, la naturaleza de sus recursos, su capacidad de movilización, sus alianzas y conflictos y sus estrategias de acción política” (Oszlak y O´Donnell, 1976, p. 564).

Chibber (2003) ofrece una propuesta de abordaje complementaria y pertinente a los fines de seguir el derrotero de las políticas públicas que inciden en los fenómenos estudiados: consiste en el seguimiento del armado de las mismas. Mediante este procedimiento es posible conocer las relaciones que se establecen en situaciones determinadas entre las presiones de los grupos sociales y los cambios efectivos en las políticas públicas, y el modo en que se entretejen las acciones de los distintos actores para dar lugar a configuraciones situadas espacial y temporalmente.

4. Constitución de los actores, disputas por los recursos del Estado y tensiones en la articulación público-privada

4.1. El contexto sectorial

La ciudad de Córdoba, uno de los principales centros urbanos y económicos de la Argentina, fue pionera en el desarrollo del sector de SSI en el país. En los años 80 comenzaron a aparecer pequeñas empresas de servicios informáticos, en su mayoría consultoras formadas por profesionales independientes. En la década del 90, los cambios en el sistema nacional de telecomunicaciones y la demanda de SSI que generaron, junto al tipo de cambio vigente, permitieron una renovación tecnológica en gran parte del espectro de altos consumidores de SSI locales. Con ello, la industria informática de Córdoba experimentó un crecimiento moderado que se profundizó a comienzos de la década siguiente a partir de diversas intervenciones de los actores vinculados al sector.

En el año 2000, la ciudad y la provincia de Córdoba se encontraban inmersas en la aguda crisis que afectaba a la economía nacional por esos años, soportando de modo particular la dinámica de profundización del desempleo que se registraba en todo el país. En aquel momento, la tasa de desempleo local venía en aumento desde los últimos tres años y las proyecciones al respecto no eran alentadoras. En efecto, entre 2000 y 2001 el desempleo en la provincia pasó de 13,4% a 24,2% respectivamente3, y a principios de 2002 la tasa de desocupación del Gran Córdoba (25,3%) había crecido más de 4 puntos sobre el promedio del resto de los aglomerados del país: 21,5% (EPH-INDEC).

En este contexto, a fines del año 2000 Motorola anunció su intención de radicar un Centro de Desarrollo de Software (CDS) en Argentina, cuya concreción dependería de los beneficios que ofrecieran las ciudades interesadas en materia impositiva y disponibilidad de recursos humanos calificados.

En la reconstrucción del proceso de crecimiento sectorial, distinguiremos los acontecimientos relativos a la conformación del subsector transnacional de los relativos a la expansión y consolidación del subsector local. De esta manera, pondremos en evidencia la mayor magnitud relativa del primero dado el carácter embrionario del segundo, y siempre atravesados por la acción del Estado provincial.

En el próximo apartado reconstruimos en detalle el proceso de radicación de Motorola, pues lo consideramos particularmente significativo en relación con las estrategias y prácticas de los actores que protagonizaron uno de los acontecimientos iniciales determinantes en la expansión del sector. A nivel de empresas transnacionales, la posterior radicación del Intel en 2006, que también abordamos, consolidó la senda de posicionamiento global del sector local.

4.2. Conformación del subsector transnacional

Según Álvaro Ruiz de Mendarozqueta, primer CEO del Centro de Desarrollo de Motorola en Córdoba, la decisión de la empresa de radicarse en Argentina formó parte de la estrategia del Global Software Group de la empresa4. La estrategia consistía en no instalarse en las ciudades capitales o más grandes de los países escogidos por razones de costos, sino hacerlo en ciudades de mediana escala con disponibilidad de profesionales y un “ecosistema con potencial” (Borrastero, 26 de julio de 2013). En Argentina, las alternativas que Motorola consideraba eran dos: la ciudad de Córdoba, que ofrecía principalmente la presencia de seis universidades y un entorno urbano y natural propicio para la empresa; y la ciudad de Pilar en la Provincia de Buenos Aires, que ofrecía la cercanía con la Universidad Austral, con la Capital Federal y un entorno natural adecuado. Antes de la apertura efectiva del CDS y la asunción de Mendarozqueta como CEO -según él relata- quienes motorizaron fundamentalmente la negociación para la radicación de la empresa en Córdoba fueron:

Hugo Juri, entonces rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (1998-2000).

Daniel Barraco, en aquel periodo docente de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FaMAF) de la UNC y consejero por su estamento. En la FaMAF se dictan las carreras de computación más pobladas y con formación intensiva en Matemáticas, de particular interés para la empresa.

Roberto Avalle, entonces Secretario de Industria de la Provincia.

Tanto Juri como Barraco y Avalle relatan en entrevistas que el proceso de negociación previo a la radicación entre las autoridades políticas de Córdoba y la empresa tuvo distintas etapas -no todas positivas para la concreción del proyecto- que finalmente se superaron en virtud de la incidencia clave de distintos funcionarios y personalidades del ámbito local (Borrastero, 16 de julio de 2013). La primera oportunidad de explorar la posibilidad de radicación surgió a través de contactos personales del entonces intendente de la capital cordobesa Germán Kammerath con Motorola, a partir de su desempeño previo en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación bajo el gobierno de Carlos Menem y su actividad privada como asesor político y empresarial. Kammerath gestionó una visita de Motorola a la ciudad, en la que se presentó únicamente a las universidades privadas, que son las que menores capacidades presentan en términos de cantidad de recursos humanos y calidad de la formación, entornos de trabajo e infraestructura. La negociación fracasó y Motorola definió no radicarse en Córdoba.

A partir de algunos contactos personales en EEUU, las autoridades de la UNC que antes mencionamos conocieron lo ocurrido y se dirigieron al entonces ministro de Producción de la Provincia, Juan Schiaretti. El ministro envió a su secretario de Industria, Roberto Avalle (ambos con una previa relación personal con el rector Hugo Juri) a una reunión para evaluar la posibilidad de una nueva misión de Motorola, centrada en las capacidades de la región que habían desestimado en la primera visita de la empresa, principalmente las que provenían de las universidades públicas. A través de gestiones con Kammerath para contactar nuevamente a la empresa, se consiguió que un grupo de directivos intermedios de Motorola volviera a Córdoba en una nueva misión exploratoria. A partir de estos acontecimientos, el proceso de negociación siguió dos vías paralelas:

Por un lado, la Universidad de Córdoba encabezó las iniciativas destinadas a fortalecer la imagen de la ciudad como la plaza con las mejores condiciones en términos de recursos humanos, infraestructura urbana, tradición cultural e industrial y entorno natural. Se realizó una reunión técnica en el Consejo Superior de la UNC, a cargo del rector y el decano de la FaMAF, donde se presentaron diversos contenidos informativos y promocionales, y se realizaron actividades de sensibilización. En estas instancias ya se habían incorporado los rectores de la Universidad Tecnológica Nacional -Regional Córdoba- y de la Universidad Católica de Córdoba (esta última vinculada al sector electrónico a partir de proyectos propios). Las universidades asumieron públicamente su compromiso para la adecuación gradual de la formación que brindaban a las necesidades de la empresa en las carreras afines. Motorola quedó conforme con la presentación y comunicó que volvería en una nueva misión encabezada por la cúpula mundial de la compañía.

Por otro lado, en el marco de la competencia aún no resuelta con la ciudad de Pilar por la radicación del CDS, el Gobierno de la Provincia definió impulsar fuertemente la radicación en la ciudad capital con el argumento público de la necesidad de generar puestos de trabajo5. En diciembre de 2000 el gobernador José Manuel De La Sota publicitó su intención de “mejorar cualquier oferta” para concretar la radicación (La Voz del Interior, 2 de noviembre de 2010). Para ello se elaboró una propuesta básica de grandes beneficios financieros, impositivos y de infraestructura junto a la Municipalidad de Córdoba.

Las dos vías que siguió el proceso de negociación corrían en paralelo, pero integradas, en el marco de una estrategia general conjunta encabezada por la conducción del área de Industria de la Provincia y las autoridades participantes de la UNC. Dicha estrategia se centraba en la atracción de inversiones extranjeras en el sector tecnológico de Córdoba, en particular a través de la radicación en la ciudad capital de empresas líderes en el ámbito del software y los servicios informáticos y de telecomunicaciones. En relación con esta estrategia y la factibilidad de su concreción, en la investigación empírica resaltan particularmente los vínculos personales previos que mantenían entre sí los funcionarios a cargo de las instituciones involucradas (aun estando vinculados a espacios políticos distintos y, en algunos casos, opositores). Dichos vínculos, junto al diagnóstico realizado por los referentes de las instituciones involucradas, posibilitaron en una gran medida la evolución del curso de acontecimientos que cristalizó en la radicación de la empresa (Borrastero, 29 de julio de 2013).

A partir de las iniciativas mencionadas la instalación de Motorola en Córdoba se transformó en “cuestión de Estado” (Borrastero, 12 de julio de 2013; 16 de julio de 2013; 29 julio de 2013), nucleando a los rectores de todas las universidades locales y a la conducción del área de Industria del Gobierno provincial.

Como es de suponer, este proceso de agregación de intereses de las instituciones públicas involucradas, si bien resultó exitoso en el cumplimiento de su objetivo inicial, no estuvo exento de conflictos6. En el ámbito político, la propuesta generó un conflicto breve pero intenso con la oposición al Gobierno en la Legislatura Provincial7. Sin embargo, el partido de gobierno contaba con mayoría legislativa y sorteó las disputas políticas y mediáticas que se generaron en torno a la radicación. Incluso desde el punto de vista de las autoridades universitarias involucradas en el proceso de radicación, y según la versión coincidente del CEO de Motorola, los beneficios económicos ofrecidos por el Gobierno resultaban excesivos respecto a las supuestas necesidades y expectativas de la empresa. En el ámbito de las firmas locales, los dueños de la reducida población de PyMEs que existía en aquel momento se oponían tanto a la financiación de la radicación por parte del Estado provincial como a la radicación en sí misma, por la inequidad en la asignación de recursos públicos y por los riesgos de captación de recursos humanos escasos que implicaría. Esta visión se refleja en los medios de comunicación del momento, y es reconocida a su vez por los actores protagonistas (Borrastero, 8 de julio de 2013; 12 de julio de 2013; 26 de julio de 2013; 29 de julio de 2013).

Finalmente, la tercera misión de Motorola acordada con el Gobierno y las universidades se concretó pocos meses después de la anterior. Las negociaciones con la empresa prosperaron y a mediados de 2001 el CDS se inauguró en un edificio alquilado por la Municipalidad, donde comenzó a funcionar con unos 20 ingenieros cordobeses contratados bajo un programa de subsidios provinciales.

La Tabla 2 sintetiza las características del convenio firmado con Motorola, según las responsabilidades asumidas por cada actor-parte.

Tabla 2 Compromisos entre Estado provincial, Municipio de Córdoba y Motorola

Fuente: elaboración propia, en base al contrato suscripto por las partes.

Algunos meses después de firmado este acuerdo, la Municipalidad renunció a sus responsabilidades aduciendo incapacidad económica, y la Provincia -como garante del contrato- debió asumirlas casi en su totalidad. En este marco, el Gobierno encaró nuevas negociaciones con Motorola que resultaron en la firma de un convenio de reformulación (Legislatura de la Provincia de Córdoba, Secretaría Legislativa, 2001b): la Provincia construiría un edificio para 250 personas en el mismo predio previsto en el primer acuerdo y donaría el terreno a la empresa; y la Municipalidad continuaría abonando el alquiler hasta 2006 o hasta la entrega del mencionado edificio. El resto de las cláusulas originales continuaba vigente.

Pasados los años, muchos de los puntos más importantes del acuerdo no se cumplieron, como se observa en el cuadro de compromisos (Borrastero, 26 de julio de 2013).

Tal como se observó en la Tabla 2, al momento de la radicación la Provincia otorgó a la empresa los beneficios impositivos contemplados en el Régimen de Promoción Industrial vigente. Para ello, el Gobierno declaró ese año a la producción y desarrollo de software como actividades industriales, lo que posibilitó su inclusión efectiva en el Régimen (Resolución Nº 16/01 y luego Decreto Nº 2074/01 el Gobierno de la Provincia). A partir de estos antecedentes, todas las empresas pertenecientes al sector estarían en condiciones de acceder a los beneficios del Régimen.

En 2006 se produjo otro acontecimiento de envergadura: el Gobierno acordó con la firma Intel Software Argentina la instalación de un CDS en la ciudad de Córdoba, que trabaja hasta la actualidad en el desarrollo de proyectos de alta complejidad sobre plataformas Intel. Dicho convenio ya no involucraba a la Municipalidad. Si bien Intel no tenía una presencia empresarial fuerte ni difundida en Córdoba hasta ese momento, venía desarrollando iniciativas académicas en el medio local que dieron lugar a la intención de radicar un CDS en la ciudad (Borrastero, 12 de julio de 2013), a partir de vínculos previos de directivos de Intel con espacios de investigación de las universidades locales (principalmente la FaMAF de la UNC y la Universidad Católica).

A partir de un proceso similar al ocurrido con Motorola, aunque exento de conflictos con la intensidad de los antes relatados8, la firma y el Gobierno acordaron la radicación.

El convenio con Intel contemplaba beneficios similares a los otorgados anteriormente a Motorola, incluyendo aportes más importantes por parte de la empresa. Sus características y las atribuciones de las partes se observan en la Tabla 3.

Tabla 3 Compromisos entre Estado provincial e Intel

Fuente: elaboración propia, en base al convenio suscripto por las partes.

Los actores protagónicos de esta radicación fueron los mismos que en el caso de Motorola, si bien algunos de los funcionarios ocupaban otros espacios institucionales9. Además de este tipo de continuidades, los cambios observados en el proceso de negociación con Intel que facilitaron la radicación se basaron en otros dos elementos: por un lado, el tiempo transcurrido desde la instalación de Motorola, un periodo productivo en términos de intervenciones estatales y acciones empresarias que impulsaron un crecimiento incipiente pero ya perceptible en el sector a esa altura de los acontecimientos; y por otro lado, el aprendizaje generado a partir de la radicación de Motorola, cuestión en la que todos los entrevistados coinciden.

Desde el punto de vista de los entrevistados de Intel (ver más abajo), el proceso de radicación de esta firma fue menos conflictivo por motivos que también incluyen el tipo de vinculación establecida entre la empresa y el medio local (como la contratación de profesionales senior, la continuidad de su inserción en el medio académico local y el desarrollo de proveedores locales) y aprendizajes posteriores a la radicación de Motorola (como la necesidad de generar políticas de Estado para hacer productivas las radicaciones, la articulación entre los diversos niveles de los Estados nacional y sub-nacional, la disposición a conceder las exigencias no económicas de la empresa) (Borrastero, 23 de agosto de 2013).

Como se vio en la Tabla 3, y como se observa en las apreciaciones de los entrevistados, el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes fue mayor en el caso del convenio con Intel que en el caso de Motorola.

4.3. Expansión y consolidación del subsector local

En este contexto general, algunos empresarios locales del sector de SSI que ya operaban en Córdoba decidieron asociarse con el objeto de fortalecer a las PyMEs. El grupo inicial estaba formado por los responsables de 10 empresas medianas desarrolladoras de software relativamente importantes en el mercado cordobés, que a comienzos de 2001 fundaron el Cluster Córdoba Technology (CCT). Ese mismo año, el CCT cofundó junto a las seis universidades de Córdoba10 el Instituto Tecnológico Córdoba (ITC), cuyo objetivo era potenciar la vinculación universidad-industria. Durante 2001 se formó también en Córdoba la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA), que nuclea principalmente a empresas de electrónica y a algunas de software.

Pero el CCT es la organización empresarial que motorizó la mayoría de las iniciativas más importantes del sector privado para el fortalecimiento de la industria local de SSI, y fue durante muchos años -además de las ET- un interlocutor central del Gobierno en la definición de la política sectorial. Entre las principales acciones específicas del Cluster a lo largo de su trayectoria durante este periodo se destacan las orientadas al desarrollo del mercado exportador.

En 2004, la Provincia lanzó el Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas y definió a la cadena de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una de las principales. Se trataba de un convenio interinstitucional, del que participaban la Agencia Córdoba Ciencia, el Ministerio de Producción y Trabajo de la Provincia, la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba (ADEC)11, la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Córdoba y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, con financiación parcial del Banco Interamericano de Desarrollo. El Programa se dedicaba a la asistencia técnica a grupos asociativos de PyMEs para fortalecer la cooperación y facilitar el acceso a tecnologías y a mercados locales e internacionales. El presupuesto de la cadena TIC estaba destinado especialmente a las empresas asociadas al CCT y/o a la CIIECCA que fabricaban software y/o hardware. Ello supuso una mayor disponibilidad de recursos económicos e institucionales en favor de las empresas locales de software cuyas necesidades comenzaban gradualmente a ser consideradas por parte del Estado provincial.

Por su parte, como iniciativa del CCT se creó en 2006 el Córdoba Software Factory (CSF), un consorcio de fabricación y exportación de software y de asistencia para la producción bajo normas CMM y la certificación internacional de calidad, que reunía a 11 de las empresas líderes locales, de mediano y gran tamaño. Además de su actividad específica, el CSF era uno de los principales grupos de lobby sobre el gobierno provincial para el desarrollo de planes de “compre Córdoba” favorables al sector local. La iniciativa recibió ayuda del Programa de Cadenas Productivas de la Provincia.

Según relata un integrante histórico del CCT, fue durante estos años que la relación entre el Cluster y el Gobierno se profundizó aún más (Borrastero, 3 de octubre de 2013).

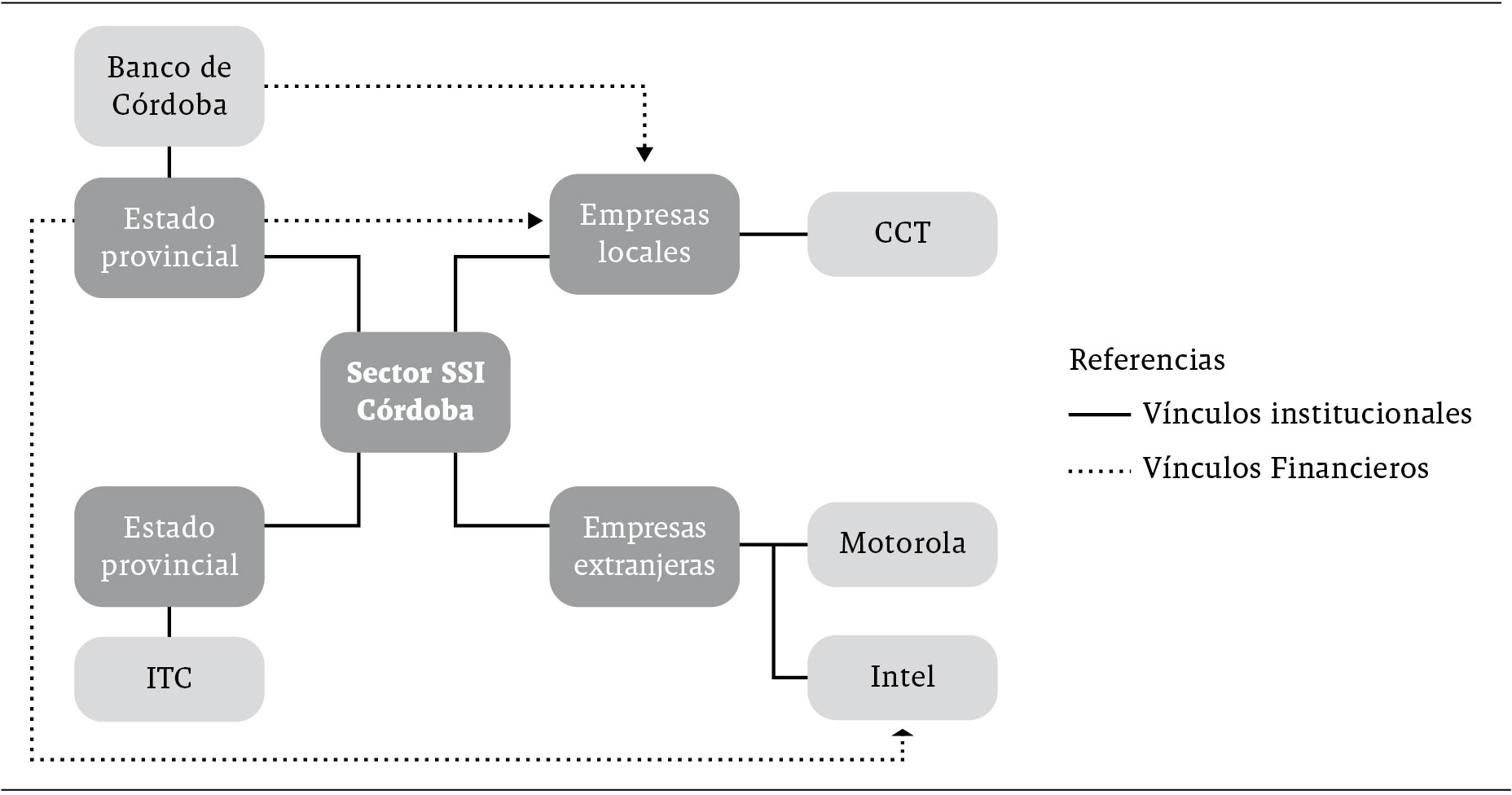

De manera que, al año 2006, el sector estaba ya conformado por una diversidad de actores, como se observa en la Figura 1.

4.4. Desempeño del sector de SSI de Córdoba en el periodo de análisis

En cuanto al desempeño sectorial, los datos de demografía empresaria muestran con contundencia la expansión del sector en estos años. En 2001 se registraban unas 30 empresas operando (Informe de ADEC, marzo de 2002), en su mayoría PyMEs con un nivel medio de desarrollo tecnológico, algunas de ellas exportadoras (Pujol, 2006, p. 3; López, Ramos y Starobinsky, 2009, p. 40). Este incipiente tejido de empresas locales se desarrolló como producto de la presencia, ya desde las décadas anteriores, de pequeñas empresas y profesionales independientes vinculados a las telecomunicaciones y a la ingeniería de sistemas, como se mencionó más arriba. Si bien el salto estuvo en estrecha relación con la instalación de Motorola, no se trató de un proceso de surgimiento de spin offs sino de catalización de capacidades locales ya existentes.

Para el año 2006, las firmas cordobesas ya participaban con un 5,9% en la distribución territorial del sector de SSI argentino (CESSI, 2007).

Con respecto a los puestos de trabajo, el crecimiento fue considerable: en 2001, el sector local de informática junto al de electrónica empleaban en total a unas 800 personas, cifra que ascendió a 10.000 para 2008.

Si tomamos en cuenta la participación de los diversos tipos de actores en la generación de empleo, los datos de desempeño se vuelven especialmente significativos entre las empresas pertenecientes al CCT. La cantidad de empresas asociadas aumentó de 10 en 2001 a 96 en 2007 (López et al., 2009, p. 41).

En cuanto al empleo de recursos humanos calificados, la cantidad de técnicos e ingenieros contratados por las empresas del Cluster creció de 180 a 3.000 entre 2001 y 2006 (López et al., 2009, p. 41).

Los datos de facturación también muestran avances considerables: en 2003, el total facturado fue de U$S 27,5 millones, y pasó a U$S 32 millones en 2006 (López et al., 2009, p. 41)12.

Las operaciones de exportación crecieron a un ritmo mayor entre 2003 y 2007, pasando de U$S 2,2 millones a U$S 14,7 millones respectivamente (López et al., 2009, p. 41). Dichas operaciones representaron un 8% de la facturación de 2003, y un 42% en 2007 (López et al., 2009, p. 41) sobre un total de ventas de U$S 70 millones.

En relación a los datos de desempeño de las empresas del CCT, es relevante destacar que se trata en su totalidad de empresas inscriptas y con trabajadores registrados -ambos requisitos para pertenecer a la asociación- considerando que abarcan el 80% del sector local. En efecto, durante la fuerte emergencia del sector local a partir de 2001 se observó que muchas empresas pasaron de ser simples sociedades de hecho a sociedades anónimas (Pujol, 2006).

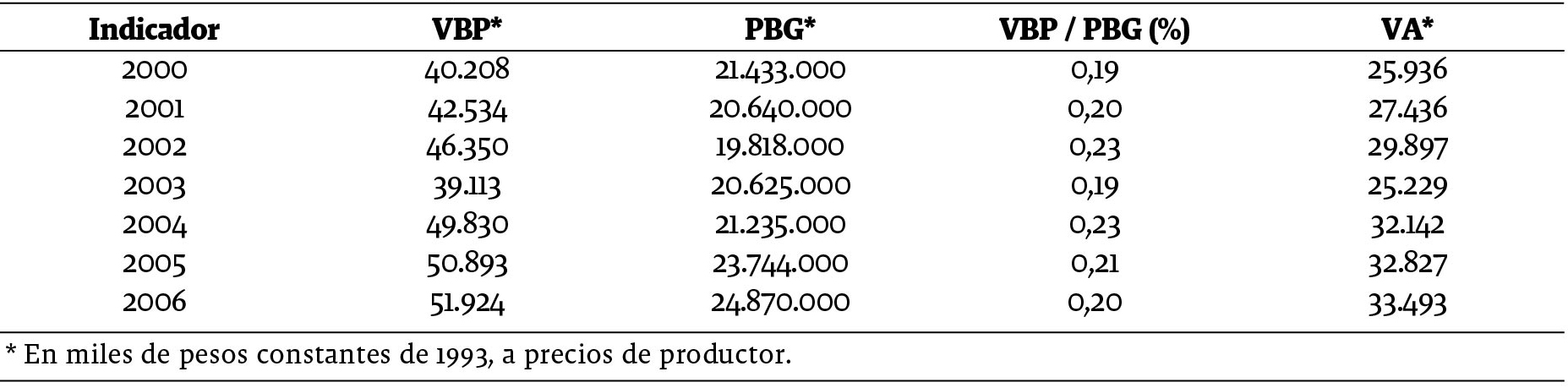

A nivel provincial, tanto el Valor Bruto de Producción (VBP) como el Valor Agregado (VA) para el sector han crecido en forma constante desde el año 2000, con una caída fuerte pero breve entre 2002 y 2003. Como proporción del Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Córdoba (PBG), la participación del sector de SSI se ha mantenido en torno al 0,2%13, lo que indica que, si bien el crecimiento sectorial fue intenso, la matriz productiva de la Provincia no se modificó, tal como puede inferirse de la Tabla 4, a continuación.

5. Intervención estatal y acción empresaria en la construcción de las bases del crecimiento del sector de SSI de Córdoba

Según muestra la reconstrucción diacrónica de la evolución sectorial en el periodo analizado es preciso señalar, en primer término, que los acontecimientos que marcaron inicialmente la expansión sectorial tuvieron lugar en el marco de una estrategia político-económica general del Gobierno de la Provincia centrada en la necesidad de combatir el desempleo. La estrategia inicial del Gobierno de Córdoba se basó principalmente en la atracción de inversiones extranjeras en sectores de servicios con ventajas comparativas en la región, como telecomunicaciones, electrónica e informática (ventajas basadas principalmente en infraestructura y disponibilidad de recursos humanos calificados). En este sentido, si bien la crisis económica en la que se encontraba el país en aquellos años constituyó una oportunidad coyuntural a aprovechar, las limitaciones estructurales de un Estado provincial desfinanciado operaron en dirección a privilegiar en primera instancia al sector trasnacional por sobre las PyMEs locales, ofreciendo mano de obra formada -actual y potencial- a bajo costo en dólares, a la par de la concesión de importantes beneficios económicos para las ET, provenientes del erario público.

La fuerte devaluación monetaria que registró el país en 2002 y marcó un salto del sector a nivel nacional, aún no se había producido y el sector de SSI argentino no mostraba todavía tendencias visibles al crecimiento (más allá del desarrollo general de la infraestructura de telecomunicaciones y la mayor disponibilidad de profesionales formados en el área que ya señalamos). En este sentido, cabe reconocer el carácter estratégico que asumió la IE del Estado provincial orientada al desarrollo de este sector productivo cuando las condiciones de posibilidad para ello eran aun ciertamente limitadas.

En consonancia con la estrategia político-económica desplegada, el Estado provincial realizó durante los primeros años del periodo una serie de intervenciones político-institucionales dirigidas a establecer arreglos institucionales propicios para la radicación de ET: principalmente articulaciones con las universidades locales, con otros espacios de gobierno como la Municipalidad de Córdoba, y reformas al interior del aparato estatal de mediana envergadura pero significativas para el proceso encarado (como la resolución de considerar a la producción del sector de SSI como actividad industrial).

Las intervenciones económicas del Estado provincial estuvieron destinadas principalmente a la fracción transnacional del capital privado del sector, si bien hacia mediados de esta etapa las PyMEs comenzaron a recibir apoyo financiero estatal.

Específicamente en relación con la dimensión interna de la calidad de las intervenciones estatales, observamos:

Que se desarrollaron las capacidades administrativas de las agencias estatales involucradas, que permitió la convergencia necesaria a los fines de efectivizar las políticas diseñadas, en el marco de una finalidad común y una racionalidad estratégicamente orientada al crecimiento del sector (Secretaría de Industria, Legislatura provincial).

Que el Estado dispuso los recursos financieros, organizacionales y técnicos necesarios para el desarrollo de distintas acciones de promoción, financiando la realización de las actividades de articulación e inyectando fondos en las empresas.

En relación con la dimensión externa de las intervenciones estatales, advertimos:

Que fue alto el grado de connivencia alcanzado entre el Estado y los empresarios en función de la estrategia de crecimiento sectorial definida conjuntamente, aun en el marco de condicionamientos que en principio no garantizaban una articulación virtuosa. Por un lado, la inexperiencia previa de los actores locales involucrados en la promoción del sector. Por otro lado, la disputa por los recursos del Estado entre el empresariado transnacional y el empresariado PyME. La connivencia identificada en el contexto que describimos da cuenta de la generación de una activa dinámica autonomía-enraizamiento, asentada en este caso sobre dos pilares: la continuidad política del grupo en el Gobierno a lo largo del periodo, y un tipo de enraizamiento en el sector productivo que, si bien no existía previamente, tuvo lugar con relativa celeridad en virtud de la asunción por parte del Estado de las demandas del empresariado PyME (desestimadas durante los primeros años de esta etapa).

Que fue alto también el grado de connivencia alcanzado entre el Estado provincial y las instituciones públicas y privadas no pertenecientes al empresariado, involucradas en las estrategias de promoción sectorial, como las universidades nacionales localizadas en la ciudad (centralmente la UNC).

Que el grado de reciprocidad alcanzado entre las IE y la AE fue diverso en el caso de las PyMEs y en el caso de las ET. En el caso de las PyMEs no fueron necesarias intervenciones estatales dirigidas al disciplinamiento del empresariado, dada la impronta colaborativa del proceso de articulación y el carácter incipiente de las políticas sectoriales diseñadas. En cuanto a las ET, es claro que el grado de reciprocidad alcanzado fue mucho menor, en una asimetría favorable a estas últimas y desventajosa para el Estado. En tal sentido, es importante recordar que en las ocasiones de incumplimiento de los acuerdos por parte de estas empresas, el Estado no realizó intervenciones dirigidas a su disciplinamiento. En este plano la calidad de las IE se vio disminuida, aunque sin afectar de manera determinante el curso de los acontecimientos que finalmente marcaron el crecimiento efectivo del sector durante estos años.

La acción empresaria (AE) institucionalizada fue protagonizada por las PyMEs, principalmente en términos de la instalación pública de las demandas del empresariado local y sus estrategias de influencia en la definición de las políticas públicas a partir de acciones corporativas. La instalación de las demandas se dio primero al interior del propio empresariado, que generó a partir de ello nuevas instituciones representativas. Y luego a través de los medios de comunicación masiva y del diálogo directo con los funcionarios del Gobierno provincial. Durante este periodo inicial, la AE de las PyMEs locales se orientó principalmente al establecimiento de arreglos institucionales en articulación con el Estado, que dieran lugar a una participación activa y regular del empresariado en la definición de la política sectorial. Si bien el proceso de articulación fue finalmente exitoso, el empresariado local sostuvo durante un tiempo considerable demandas no respondidas por el Estado relacionadas con la obtención de recursos financieros para el sostenimiento y crecimiento de sus empresas. En este sentido, dicha fracción del empresariado se mostró muy activa y homogénea en la disputa por los recursos del Estado ante los actores empresarios transnacionales que también pugnaban por ellos. Consideramos que esta característica de la acción empresaria involucró un componente estratégico de relevancia y procesos de aprendizaje institucional significativos: la contundencia y la perseverancia en las demandas dirigidas al Estado durante este periodo, partiendo de una capacidad de presión muy reducida, dieron como resultado la asunción de responsabilidades específicas hacia el sector, por parte de un Estado en un principio menos permeable a sus demandas. En este sentido, podríamos decir que el empresariado operó como activador de las capacidades y poderes de un Estado provincial que a su vez consiguió superar con éxito algunas de las vulnerabilidades que lo caracterizaban, en dirección al crecimiento del sector.

En el caso de las ET, primaron las prácticas de influencia directa e individual como vías de articulación con el Estado, obteniendo importantes beneficios con independencia de la acción del resto de los actores del empresariado.

En ambos casos, la mayoría de las decisiones relevantes surgidas de las negociaciones fueron refrendadas legalmente a partir de la sanción de decretos y leyes por parte del Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial. Ello da cuenta de una paulatina aunque aún débil institucionalización de los resultados de las articulaciones, que se dio principalmente en favor de las ET (recordemos sobretodo la sanción con fuerza de ley de los contratos establecidos con estas últimas).

Las tensiones generadas al interior del empresariado, en función del contraste entre la orientación hacia las ET de las primeras intervenciones del Estado provincial y la acción de los pequeños y medianos empresarios, fueron uno de los rasgos característicos de este periodo. Dicho conflicto evidencia, a su vez, la heterogeneidad de intereses existente, durante los primeros años de este periodo, entre ambas fracciones empresarias. Hacia mediados de esta etapa, una vez obtenida la atención del Estado hacia el empresariado PyME, los conflictos manifiestos en este sentido se diluyeron (de ello da cuenta especialmente la serenidad en la que transcurrió la radicación de Intel). Esto último manifiesta un proceso de agregación de intereses costoso aunque finalmente exitoso al interior del conjunto del empresariado.

Las políticas demandadas y finalmente implementadas se dirigieron centralmente a la absorción de los costos laborales y de infraestructura de las empresas. En este sentido, y dadas las diferencias de orientación y envergadura del capital público transferido a las dos fracciones del empresariado, podemos afirmar que durante este periodo las IE locales generaron condiciones de posibilidad para la generación de rentas de privilegio entre las ET.

En suma, se trató de una etapa de construcción del sector, marcada por:

La constitución de sus actores protagonistas y la definición de sus roles.

Intervenciones estatales y acciones empresarias de relevancia en torno a la cuestión del crecimiento sectorial. Canalizadas a través de intensas articulaciones público-privadas, que en ocasiones dieron lugar a distintos tipos de conflictos, pero los resolvieron oportunamente y en términos generales produjeron externalidades positivas para el crecimiento sectorial.

El advenimiento de efectos no previstos de articulaciones público-privadas que en principio aparecían como espurias, pero finalmente tuvieron un peso relevante en la serie de acontecimientos provechosos para el crecimiento del sector.

6. Conclusiones

En este trabajo se planteó el objetivo de analizar la incidencia de las estrategias relacionales del Estado provincial y los empresarios en la configuración de un nuevo sector industrial, a través del estudio del caso del sector de Software y Servicios Informáticos de Córdoba, Argentina, a partir del año 2000.

En esta dirección, partimos de la hipótesis de que la articulación entre intervenciones estatales de calidad y un comportamiento del empresariado local orientado hacia los objetivos de crecimiento sectorial, con altos grados de enraizamiento y reciprocidad en el vínculo Estado-PyMEs, habilitaron el creciente dinamismo del sector estudiado durante los años 2000.

La hipótesis resultó corroborada a través del análisis empírico. En las secciones de resultados del artículo mostramos cómo la intervención del Estado Provincial en el sector de SSI local se centró principalmente en la conformación de arreglos institucionales destinados a canalizar la participación activa del empresariado en la definición e implementación de las políticas sectoriales, lo que contribuyó a fortalecer la eficiencia de las políticas. Las intervenciones fueron encabezadas por espacios estatales específicos, permeables a las demandas del sector privado, instaladas a partir de: a) acciones empresarias caracterizadas por estrategias de influencia pero también de participación activa en la formulación de propuestas de políticas sectoriales; b) un proceso exitoso de agregación de intereses; y c) repertorios de acción orientados prioritariamente al establecimiento de prácticas institucionalizadas de articulación (entre sí y con el Estado) centradas en la colaboración, y en menor medida conformados por prácticas de colonización de espacios de la administración pública, con resultados virtuosos en ambos casos.

En suma, a través del análisis del caso del sector de SSI de Córdoba observamos que las características sobresalientes de este ciclo de construcción de un nuevo perfil estructural del sector estudiado, dan cuenta de la no imposición unilateral de la voluntad de ninguno de los actores en cuanto a las direcciones a seguir, sino de la naturaleza relacional de la acción de cada uno y sus resultados, en el marco de determinados factores estructurales y coyunturales. Entre ellos, se destacan los relativos al contexto económico y político en que se desenvolvieron los acontecimientos, y los relativos al horizonte cognitivo de los actores en cuestión. Ambos factores interaccionaron de modo particular en la historia del sector y tuvieron como emergentes decisivos la generación de políticas y acciones conjuntas con incidencia positiva sobre su crecimiento económico.