En este artículo, se aborda los conceptos de sistemas complejos, sus características generales y algunos campos de aplicación en la actualidad. Luego, se expone la descripción de las llamadas redes complejas, algunos campos de investigación que se han visto beneficiados con sus aplicaciones en diferentes ciencias. Por último, relaciona las redes complejas con los campos sociales.

A continuación, se encontrará una relación de los conceptos mencionados con la transformación social, esta última vista desde los campos de innovación latinoamericana. De tal manera, al unificar los temas, se busca reconocer los aportes que realiza la teoría de sistemas y las redes complejas a la transformación social de comunidades.

Asimismo, se podrá encontrar un apartado dedicado a mostrar lo que se puede aprender del concepto frente a los procesos de transformación social en relación con la complejidad. También, se discutirán los aportes que se pueden extraer de las redes y de los sistemas complejos para la llamada transformación social en comunidades. Y se finalizará con las conclusiones y con los retos que aún quedan en el campo social en referencia a las teorías de la complejidad.

Paradigma de la complejidad

Inicialmente, se debe señalar que lo complejo se encuentra en la naturaleza, en la vida misma; sin embargo, la mente humana en su proceso cultural fue orientándose a evitarla para estar del lado de la simplificación.

En nuestra cultura occidental, el proceso de pensamiento selecciona ciertas cosas, omite otras y finaliza atrapado en esa separación sin retornar al conjunto. Así las divisiones que hacemos se originan en el pensamiento, no en el mundo, hoy la realidad es una sola pieza. La naturaleza del mundo es que todo participa en todo, todo lo "engloba" todo.

Es esta forma disyuntiva en que ópera nuestro pensamiento lo que hoy nos está generando múltiples problemas en diversos ámbitos, poniendo en riesgo la vida humana y planetaria. (González, 2018, p. 83)

Debido a las realidades del mundo actual son necesarias otras formas de pensamiento, a la búsqueda de un cambio que permita comprender el mundo como un "sistema complejo en pleno movimiento y en permanente desarrollo" (Aguerrondo, 2017, p. 7), pues el mundo estático sin cambios ya no es posible, los descubrimientos científicos dan cuenta de nuevas maneras de relacionarse con el mundo, lo cual implica un cambio en la forma de pensar y ver la vida.

Esta nueva forma de pensar debe ir más acorde con la existencia, con la naturaleza, pues en la actualidad la humanidad ha desarrollado costumbres que poco o nada tienen que ver con el equilibrio natural, una tendencia hacia el individualismo que desconecta seres humanos y los lleva a esfuerzos poco cooperativos, y ha ido generando estilos de existencia perjudiciales para las personas1 y para la naturaleza.

Otra forma de pensar puede surgir de analizar la naturaleza, en ella se encuentran interrelaciones constantes, trabajo cooperativo, que se acercan a una forma de ser compleja, tema que se ampliará más adelante. Por ahora, se resalta que en la naturaleza existe la complejidad, la cual los seres humanos han ido retomando para releer la manera de ver las ciencias.

La complejidad brinda nuevas perspectivas del ser humano, resalta la cooperación, el altruismo como estrategias de supervivencia, pues estos comportamientos generan más ventajas como especie, aún más, se destaca la carga biológica para trabajar en grupo (Aya, 2018, parr. 1-10).

Esta forma de pensar de la complejidad posee unos intereses particulares, se orienta con mayor ahínco a la relación entre organismos, conocer sus relaciones con la totalidad, además tiene interés

en el estudio del cambio o en los momentos de transformación de un sistema u organización a otro estadio, en los procesos evolutivos no lineales y en los momentos donde se manifiestan las crisis o el caos.

Un aspecto más relacionado con el cambio o movimiento es el papel activo e irreversible del tiempo hacia adelante la evolución (Charles Darwin) y la entropía (Prigogine).

La evolución significa un proceso de complejidad creciente a lo largo del tiempo lo que implica aumento en la diversificación (especies biológicas instituciones sociales ideas y creencias). Por su parte la entropía es inevitable desgaste o crecimiento del desorden en todo sistema a medida que transcurre el tiempo este doble proceso en lo que se conoce como doble flecha del tiempo. (Gribbin, & Warburton, 2006, p. 50)

A partir de lo anterior, la complejidad tiene interés en las relaciones entre individuos, cómo estos se relacionan, conforman sistemas, evolucionan (en ocasiones de manera no lineal, es decir, no acumulativo, sino en cambios que no se esperan ni tienen un antecedente preciso), las diferentes relaciones que se pueden generar, además la forma en que procesos entrópicos y evolutivos van presentándose y afectando a los seres.

La complejidad orientada a las ciencias sociales busca estudiar la manera en que surgen las sociedades, culturas, sus influencias de doble vía cultura-individuo, sociedad-individuo, es de su interés las relaciones que se van gestando en el tiempo entres eres humanos y sistemas sociales. Es de señalar que la cultura es vista como

una construcción social, porque depende de convenios colectivos que se van elaborando lentamente a partir de las experiencias particulares de un grupo en su lucha por la sobrevivencia. Es una construcción histórica debido a que sus características corresponden a circunstancias concretas de grupos humanos concretos en un periodo determinado, y no tienen pretensiones de perennidad, por cuanto pueden transformarse con el cambio de las circunstancias y los retos. (Hincapié, 2015, p. 16)

Desde este punto, se relaciona la complejidad con el ser humano, y sus construcciones, entre ellas la cultura, además se exalta que puede transformarse en la medida en que existan las condiciones externas e internas para generar acciones que irán modificándola.

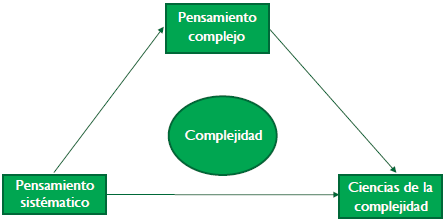

Regresando al tema de la complejidad, esta perspectiva es comprendida desde diferentes posiciones, entre ellas, el pensamiento complejo, que es más conocido por dedicarse al trabajo epistemológico de la complejidad con aplicaciones en la educación. También, se encentra el pensamiento sistémico, el cual trabaja la formación de sistemas y su interrelación. Otra de las formas de estudio de la complejidad son las ciencias de la complejidad, las cuales trabajan con elementos de la física que aplican sus conocimientos en redes complejas, topología de redes y empleo de matemáticas (Maldonado & Gómez, 2011, pp. 13-16) (Figura 1).

Fuente: Maldonado y Gómez, 2011.

Figura 1 Relaciones entre pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad y pensamiento complejo, las tres principales posturas del pensamiento complejo en la actualidad.

Las tres posturas mencionadas, aunque se orientan a generar análisis desde distintas perspectivas, con elementos de conocimiento científico diferentes, poseen puntos de encuentro:

Las distintas vertientes del paradigma de la complejidad critican, toman distancia o definitivamente se oponen a la visión reduccionista, simplificadora o estrictamente disciplinar del conocimiento.

Este distanciamiento de la complejidad con la ciencia normal está relacionado con varios procesos que van desde los límites que encuentran científicos e investigadores para hacer avanzar el conocimiento en sus estrechos campos disciplinares o al intentar resolver nuevos problemas, hasta la insatisfacción de distintos grupos sociales por las respuestas que la tecno-ciencia ofrece a la sociedad cuando trabaja para contribuir a la solución de problemas complejos. (Rodríguez, 2008 p. 15)

Las perspectivas que estudian la complejidad indagan para ir más allá de la simplificación de la ciencia tradicional, buscan brindar nuevos aportes que amplíen el espectro del conocimiento frente a alguna situación. Además, trabajan con problemas complejos en los que una sola ciencia no puede dar respuesta. En el campo social, la complejidad social aborda problemas amplios como la pobreza, las migraciones, la construcción de tejido cooperativo, de modo que es una necesidad ir más allá de las áreas de conocimiento clásicas para encontrar soluciones viables en el presente mundo cambiante.

Para cerrar este apartado, vale la pena mencionar cual será el futuro de la complejidad en las ciencias modernas. Para ello Caparrós y Cruz (2012), da algunas pistas:

Por derecho propio, la complejidad es una disciplina fundamental. Contribuye al entendimiento de la naturaleza y guarda el potencial de ejercer un impacto significativo en la ciencia y la tecnología. Abre otros horizontes, propone nuevas estrategias y rige problemas a largo plazo y nuevas cuestiones de importancia en la vida cotidiana desde una perspectiva interdisciplinaria. Desde este enfoque es de esperar que desempeñe en el futuro un papel importante. De hecho, forma hoy una parte esencial de cómo pensamos en ciencia. El futuro de la complejidad reside en su capacidad de subrayar el correcto equilibrio entre la búsqueda de rasgos unificadores que abarquen amplias clases de sistemas y el respeto a las especificidades de los sistemas concretos. (p. 63)

La complejidad como parte de la ciencia ya ha venido existiendo y realizando aportes; sin embargo, para en la actualidad ha tomado más fuerza y brindado mayores elementos a la ciencia, a fin de poder estudiar fenómenos actuales. Así, los grandes aportes que puede realizar la complejidad obligan a más investigadores a interesarse para aumentar el conocimiento de las realidades de la existencia en pro de la vida.

Aprendizajes de la complejidad

En relación con la transformación social, tema que convoca este artículo, se pueden retomar los siguientes elementos.

La naturaleza en su cotidianidad es compleja, sin embargo, el ser humano en su camino de pensamiento optó por apoyarse en la separación y simplificación, por lo cual para el mundo actual resulta útil poder volver a la complejidad y así comprender mejor la importancia de las relaciones entre sistemas, sus procesos de interdependencia para así poder aplicar los nuevos conocimientos a procesos industriales, sociales, humanos y de convivencia entre miembros de la misma especie y la naturaleza, viéndolos no como separados sino como unidad.

Los seres humanos pueden tomarse como seres complejos, ya que se componen de diferentes elementos que se interrelacionan entre ellos para constituir su organismo biológico, su psiquis, entre otros.

Al estudiar al ser humano y sus procesos complejos, es de gran utilidad conocer sus componentes, la relación entre sus elementos constitutivos, las redes que conforma y sus procesos emergentes, es decir, propiedades que no se esperaban y que no se pueden explicar por sus elementos sino por sus interrelaciones.

Sistemas complejos

Este tipo de sistema posee una serie de características que lo identifican, según Mascareño (2018), "se caracterizan por contener pautas, interactúan con el entorno, aprenden de la experiencia y se adaptan. Así, logran cierto nivel de independencia de su entorno sin aislarse, pues están sometidos al intercambio de información" (p. 21).

Un sistema complejo es entonces un conjunto de elementos que posee relaciones entre sus componentes y con su medio externo, se complejiza en la medida en que la cantidad de relaciones es muy alta, se adapta si hay una interdependencia con el medio exterior y se va relacionando con otros sistemas: "un ejemplo típico de sistema complejo puede ser considerada la célula. La cual evidentemente está compuesta de muchas partes" (Molina, & Rivero, 2012); tiene relación con otras células, hay un flujo de información de forma constante y tiene la capacidad de adaptación.

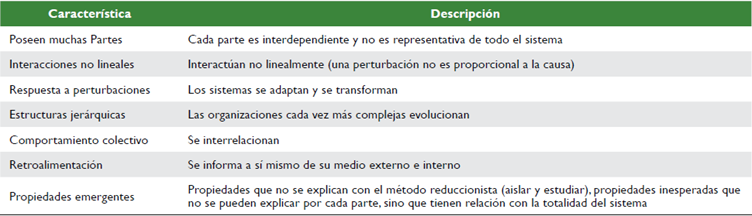

Otras características de este tipo de sistemas se exponen en la Tabla 1.

Tabla 1 Características de los sistemas complejos

Fuente: elaboración propia basado en Extensión IFICC (2016).

Como se mencionó, dentro del sistema existen varios componentes, se adaptan, hay un trabajo de interrelación con otros sistemas, además, entre otras características que van siendo muy particulares, se encuentra que las perturbaciones externas afectan de una manera no lineal, es decir, puede variar el efecto esperado en su magnitud, posee la capacidad de generar información para sí mismo. De tal forma que logra monitorear su estado y aparecen propiedades emergentes las cuales son características no esperadas, que no logran entenderse analizando cada elemento que lo compone, sino como un producto de su totalidad.

El clima es otro ejemplo de sistemas complejos, ya que se compone de diferentes elementos como la temperatura, la humedad, los vientos, entre otros, cambia de manera repentina, y no es de fácil comprensión ni predicción, pues es susceptible a variados elementos del ambiente.

Aunque los sistemas complejos siempre han existido en la naturaleza, su estudio es relativamente reciente, la atención en ellos y la búsqueda de campos de aplicación de lo que ha venido aprendiendo de ellos (Mascareño, 2018, pp. 21-22). Para lograr comprender mejor los sistemas complejos, se ha utilizado la topología y de ahí va surgiendo el concepto de redes complejas.

Aprendizajes de sistemas complejos

Para la transformación social desde el este concepto, se puede mencionar que los seres humanos son sistemas complejos, como lo menciona Maldonado (20I6); además se debe tener presente que un individuo posee historia propia y colectiva, es un ser que está influido e influye en los procesos sociales, políticos y culturales de donde vive. De la misma manera, resulta siendo complejo por el empleo de la racionalidad, la cual confluye con las emociones; ambas las usa en su vida cotidiana (Caparrós, & Cruz, 2012, pp. 78-81).

Por lo anterior, el ser humano puede ser estudiado como sistema complejo, es decir, tendrían los seres humanos ciertas características relacionadas con lo complejo, la variedad de elementos que lo constituyen como biológicos, psicológicos, sociales, emocionales, entre otros, es decir, una variedad de subsistemas conforman al individuo y estos a su vez se interrelacionan ye generan emergencias que se pueden relacionar con los comportamientos, los cuales no son totalmente predecibles, o con nuevas organizaciones sociales.

De esta forma, vuelve a surgir la relevancia de estudiar un sistema conociendo sus componentes, la relación entre ellos y la forma en que se interrelaciona con otros sistemas, pues debe tenerse presente que cada parte influye en el sistema, el sistema influye en cada parte y los sistemas entre sí generan influencias, es decir, hay interconexión permanente entre elementos y sistemas.

Entre varios elementos que brindan los estudios de sistemas complejos en relación con procesos sociales, en este caso la búsqueda de transformación social, se puede retomar la importancia de conocer las partes que componen el sistema, sus interacciones, realizar una memoria histórica del sistema y sus relaciones con otros sistemas para así poder tener de forma clara cuáles han sido las propiedades emergentes que han surgido y sus procesos de retroalimentación.

Redes complejas

Las redes complejas, según Aldana (2011), se definen como "conjuntos de muchos nodos conectados que interactúan de alguna forma" (p. 2). Estas redes aparecen en los llamados sistemas complejos, sus características es ser flexibles, es decir, se adecúan para conectarse con otras redes, son adaptativas, pueden cambiar su tamaño a partir de las características del medio externo y de su capacidad de supervivencia; según las circunstancias, buscan la manera de sobrevivir (Molina, & Rivero, 2012, pp. 2-4).

El conocimiento de las redes complejas se aplica en la actualidad a procesos industriales, como evidencia Reyes-Luévano, Ruiz-Beltrán, Castañeda-Ramos y Orozco-Mora (2019) quienes analizan el proceso de manufactura. De la misma forma, se trabaja en campos sociales, como lo evidencia San Miguel, Toral y Eguíluz (2005), quienes estudian la dinámica social y sus interacciones como nodos y vectores de una red.

Además, desde la perspectiva de la complejidad, se realizan estudios interdisciplinarios como el planteado por Lozano (2008), quien da cuenta de la relación de los procesos sociales y el desarrollo sostenible. Otro caso es el de Jordano, Vázquez y Bascompte (2009) en el que se relacionan las interacciones de plantas y animales teniendo como base las redes complejas.

De tal manera que esta clase de redes es una manera actual de la ciencia para relacionarse con fenómenos en los que existen variadas influencias, relaciones y con dificultad para generar un pronóstico en el futuro de sus comportamientos.

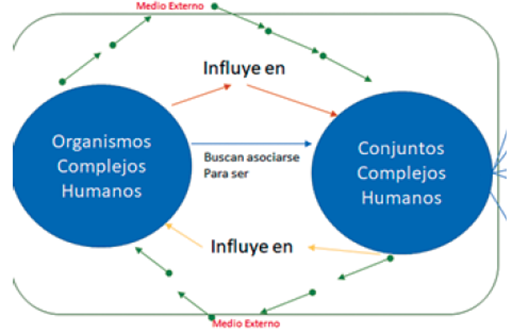

En esta misma línea de trabajo, las organizaciones sociales (conjuntos complejos) se pueden ubicar como sistemas con complejidad, pues, al tener diferentes elementos que las integran, influencias internas y externas, compuestas por organismos complejos (seres humanos), relaciones con otras redes y capacidad adaptativa, presentan características para ser analizadas desde la perspectiva de redes y de sistemas complejos (Figura 2).

Aprendizajes de redes complejas

Las redes complejas orientadas a la transformación social pueden brindar herramientas de comprensión de la relación de un sistema con sí mismo y con otros sistemas.

La topología que se emplea en las redes complejas permite visualizar las relaciones que tienen los sistemas (nodo) que se estén estudiando. Se pueden analizar si las relaciones potencian o generan la extinción de un nodo determinado.

Pueden proyectarse procesos en los cuales se beneficie a un nodo y así sobrevivir o conocer una ruta para transmitir información con mayor efectividad.

Estudiar la vida como una red compuesta por sistemas complejos permite abrir nuevos caminos a la ciencia. Un ejemplo interesante lo brinda Payán (2004):

Hace poco se descubrió que hay una comunicación entre los árboles de una misma especie. En una experiencia realizada por científicos sádicos (como conviene que sea un científico experimentador), se quitaron todas las hojas de un árbol para ver cómo se comportaba. El árbol reaccionó de un modo previsible, es decir, empezó a segregar sabia más intensamente para reemplazar rápidamente las hojas que le habían sacado; y también se agregó una sustancia que lo protegía contra los parásitos. El árbol había comprendido muy bien que un parásito lo había atacado... pero lo interesante es que los árboles vecinos de la misma especie empezaron a segregar la misma sustancia antiparasitaria que el árbol agredido. (p. 18)

Este suceso permite comprender que la vida esta inter-conectada más de lo que se piensa comúnmente, y frente a la transformación social se puede relacionar con la idea que afectar una comunidad o un grupo puede llegar a impactar a otros. Lo importante es conocer la red que manejan, de la cual hacen parte.

Transformación social

Los conceptos van cambiando en la medida en que la sociedad y el pensamiento se ven permeados por las realidades de las sociedades. Por algunos años se utilizó el término lucha social, para después convertirse en cambio social y en la actualidad se le llama transformación social, como lo menciona Castells en la conferencia realizada en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación de Argentina (2016).

Debido a que el este término posee diferentes definiciones según el lugar desde donde se enuncie, para este artículo se tomará desde el pensamiento del sacerdote Rafael García Herreros2, en que el gran objetivo del cambio social "es el desarrollo integral, el cual tiene como objetivo la dignificación del ser humano como persona, comunidad y especie" (Rodríguez y Rubiano, 2013, p. 82), entiendo la integralidad como "el paso para cada uno y para todos de condiciones menos humanas a condiciones más humanas" (Pablo VI, 1967, pp. 20-21). Es decir, que para lograr el cambio social debe trabajarse en, desde y con la persona realizando acciones en las cuales se fortalezca su concepto de dignidad individual y colectiva, una praxis que permita en la cotidianidad y en las realidades físicas ver la importancia de sí mismo, de los demás y de la comunidad, además concretar en acciones los discursos de cambio.

Quiero decirte que no soy partidario de la revolución. Soy partidario de un cambio a base de técnica, de fraternidad y de esfuerzo. A base de escuelas, de carreteras de penetración, de hidroeléctricas, de capacitación, de fábricas, de colegios, de universidades, de cooperativas, de vivienda, de colonias de vacaciones, de una nueva reforma agraria, de juntas comunales, de seguros sociales, de participación en las empresas. (Jaramillo, 2009, pp. 317-318)

Esta propuesta de cambio en lo social se basa en un trabajo mancomunado con las personas en el que los esfuerzos comunitarios vayan dando paso a las modificaciones necesarias para ir mejorando la calidad de vida. Esta visión va más allá de la lucha de clases (Jaramillo, 2009, p. 317) para ubicarse en la cooperación comunitaria con aportes teóricos y de acciones, es decir, desde una praxis social.

En este apartado, es necesario ampliar el concepto utilizado de persona, el cual se retoma del personalismo:

Es una filosofía que nació en Europa durante la primera mitad del siglo XX y se caracteriza por colocar a la persona en el centro de su reflexión y de su estructura conceptual. Procede de múltiples fuentes, pero se consolidó en la Francia de los años 30 y adquirió posteriormente una importancia notable en toda Europa influyendo en acontecimientos tan relevantes como la declaración de la ONU sobre los derechos humanos, las constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial o el Concilio Vaticano II. (Burgos, 2012, p. 1)

Esta filosofía ha tenido gran impacto en procesos en los que se busca rescatar al ser humano, su dignidad e importancia frente a procesos de desarrollo económico, pues comprende a aquel, a la persona, como eje central. De tal manera que se opone a la explotación y el proceso que no dignifique al individuo, y así dar un valioso aporte tanto para comunidades religiosas como para la sociedad civil.

Entre sus características, se destaca la búsqueda de un punto medio entre lo individual y lo colectivismo. Como menciona Burgos (2012):

El personalismo intentó ser esa excluida alternativa, una opción a favor de la persona que tomaba del individualismo su defensa de los derechos del sujeto y de los colectivismos, su tensión ética hacia la construcción de un proyecto común, pero ambos en marcados e integrados en sus propios presupuestos: una primacía de la persona frente a la sociedad equilibrada por la correlativa obligación de servir a esa misma sociedad a través de un compromiso que podía llegar a exigir sacrificios muy graves. El personalista, por tanto, se diferenciaba tanto del cómodo individualista burgués como el fanático colectivista. (p. 23)

El personalismo entiende a la persona como un ser con dignidad, el cual se ubica en la vida en un punto medio, defiende los derechos individuales, pero no se convierte en un individualista alejado de los demás. Busca una relación con la sociedad y defensa de derechos sociales, pero no se pierde en el discurso de la masa olvidándose de sí mismo. Este estar en el medio de posiciones sociopolíticas le permite a la persona construirse a favor de sí mismo y de los demás, exigiendo y trabajando por una mejor calidad de vida sin perderse en el aislamiento ni en la agrupación.

Ahora bien, luego de ampliar el uso del concepto de persona, se puede proseguir a delimitar el concepto de transformación social, ya que analizar cada elemento puede aclararlo más. La transformación se define como las modificaciones que se generan sin perder la esencia de este (Real Academia Española [RAE], 2014). Es decir, en los contextos sociales cuando se busca transformar lo que se quiere es generar modificaciones dentro de lo que ya se tiene, es trabajar con las comunidades sin quitar sus formas de vida y actuar, producir pequeñas modificaciones que complejizan y mejoran sus procesos.

Lo social está relacionado con las interacciones entre miembros de un grupo y elementos de otros grupos y el contexto (RAE, 2014). Como lo menciona Aya (2018b), el ser humano es social desde su biología, por lo cual necesita asociarse tanto para sus aspectos culturales como biológicos (pp. 21-23).

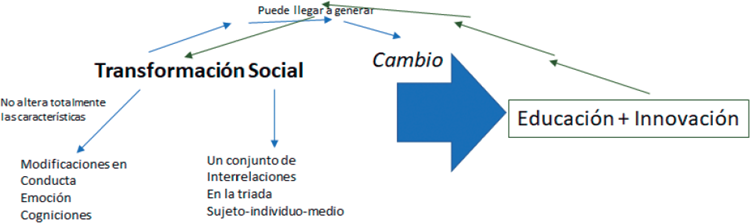

De lo anterior se puede analizar que la transformación social es una serie de modificaciones en las dimensiones conductuales, emocionales o cognitivas que se presentan en los campos relacionales de las personas y comunidades, que al mantenerse por un tiempo conlleva un cambio; este último término está relacionado con modificaciones más grandes y permanentes (RAE, 2014).

Ahora bien, para lograr la transformación social existen diferentes perspectivas. Una de ellas indica que el concepto trabajado es un resultado de procesos de educación sumados a procesos de innovación cuando se educa, es decir, se brinda información en canales adecuados con objetivos precisos y estos datos afectan a los sujetos. Y si se emplean medios diferentes, más efectivos a los ya empleados, se puede decir que se están generando transformaciones en contextos sociales (Arias, 2016, pp. 235-292) (Figura 3).

En esta línea, se destacan como agentes propiciadores de la transformación social los conceptos de innovación y educación, el primero de ellos ligado al campo social humano:

La Innovación Social, al igual que otros modos de orientar y coordinar acciones que propicien transformaciones a nivel social, es hija de los movimientos sociales, de la emergencia de diversas formas de participación y de los agenciamientos de diversos actores sociales en distintos lugares del mundo a partir de la década de 1950.

Es de este terreno fértil del despertar de la llamada "sociedad civil" que caracterizó la segunda mitad del siglo XX, que han emergido diversos enfoques sustentados en la idea de que los sujetos tienen el poder suficiente para proveerse su propio desarrollo, lo cual exige trabajo colectivo y confluencia de actores y recursos; también, el desarrollo de capacidades de transformación y, sobre todo, una apuesta ética distinta a la que subyace en el modelo capitalista que ha dominado a las sociedades occidentales durante más de un siglo. (Castilla, 2016, p. 15)

Es decir, la innovación es una forma diferente y efectiva de realizar una acción (RAE, 2014), y cuando se habla de innovación social como menciona Arias (2016), "se refiere a la búsqueda e implementación de soluciones novedosas, eficientes, participativas, y sustentables a los problemas que limitan el logro de mejores condiciones de vida en una comunidad" (p. 271).

Lo anterior implica que generar transformación social conlleva realizar acciones de forma diferente de lo que ya se venía realizando, en busca de que estas sean más eficientes a las actuales, que impliquen en su construcción a aquellos que se pretenden beneficiar, y se debe orientar al mejoramiento de la calidad de vida de los participantes.

Ahora, cuando se menciona educación se hace referencia a

un compromiso... que lo obliga a entrar en una actitud ética [...] a asumir una responsabilidad social con la comunidad, a convertirse en un gestor y formador de personas y comunidades, a interactuar con los otros y compartir con ellos sus competencias profesionales, a dar de sí como persona y como profesional, a ejercer su profesión desde una perspectiva praxeológica, de modo que contribuya a que todos pasen de condiciones de vida poco humanas a condiciones más humanas. La gestión de conocimientos, experiencias y habilidades, y la intervención (interacción) sociocultural son su tarea y su herramienta, en pos de un mejoramiento de la vida social de los sujetos, los grupos y las comunidades con quienes desarrolla su responsabilidad social y profesional. (Juliao, 2014, p. 21)

Se refiere a una educación como proceso, el cual va más allá de brindar información al educando; se trata de crear conciencia en la persona que se educa para que con sus conocimientos pueda aportar a su comunidad. Implica que la persona que se educa debe participar de manera activa en busca de la información necesaria para un crecimiento personal y colectivo.

Este concepto da cuenta de la existencia de una información que debe circular, complejizarse y retornar a aquellos que la necesiten, siempre teniendo presente el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

De esta manera, la transformación social, concepto que implica modificaciones para en un futuro generar cambios, es vista como resultado de los procesos de educación e innovación social, donde las personas deben estar implicadas y en busca del mejoramiento de las condiciones de vida.

Aprendizajes de transformación social

Este concepto ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. Inicialmente, se concebía como luchas sociales, luego cambio social y en la actualidad es tomado como transformación social, aunque se debe señalar que existen diferentes definiciones, pero siempre teniendo presente la importancia de modificar algunas estructuras sociales que permitan una mejor calidad de vida para las personas.

Igualmente posee diferentes formas de aplicación. En este artículo se tomó aquel que vincula la educación y la innovación social. El primer término hace referencia a la búsqueda, apropiación y aplicación de información que le sea útil a la persona y a su comunidad, es decir, en este caso cuando hay un proceso educativo debe existir participación del educando y del educador, una orientación al bien común y una relación de contextualización del conocimiento.

Y la innovación social se relaciona con una forma nueva, eficiente, que genere aportes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Asimismo, implica la participación de los individuos con los cuales se realiza este proceso.

Ahora bien, como se mencionó, el mundo ha venido sufriendo cambios sociales muy complejos, lo cual implica que poder realizar acciones para la transformación social exige nuevas perspectivas que incluyan los aspectos sociales de innovación y educación con conceptos desde paradigmas complejos, y así ir desarrollando nuevas formas de comprensión para la transformación.

Los sistemas y las redes complejas para transformación social

Teniendo presente la información expuesta, se pueden enunciar algunas posibilidades que brinda el estudio de comunidades y organizaciones sociales desde las propuestas de los sistemas y las redes complejas.

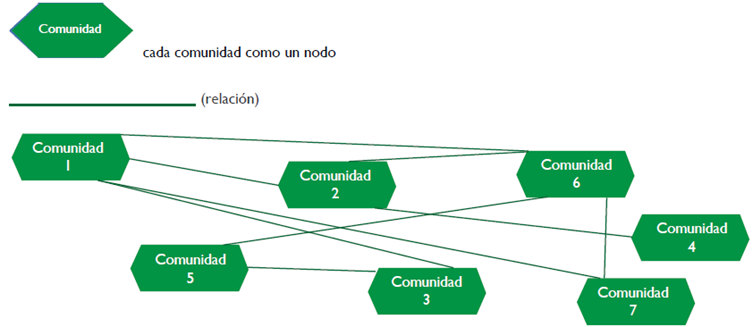

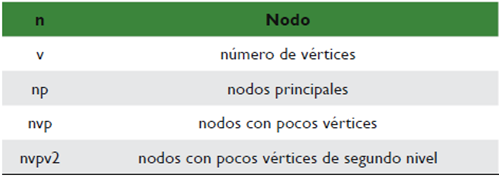

Inicialmente, es posible emplear la topología de redes para graficar las comunidades u organizaciones tomándolas como nodos y las relaciones como vértices. Al graficar se puede tener una primera información de la clase de organizaciones con las cuales se está trabajando, es decir, monitorear qué nodos se encuentran interconectados y con quién, y llegar a la opción de influir en esas conexiones, o bien para aumentar las conexiones de una organización, o bien para fortalecerlas cuando sus conexiones sean bajas.

De esta misma manera, se pueden ubicar los nodos clave; aquellos que poseen más conexiones pueden funcionar como puntos donde hacer llegar la información, ya que podrán difundirla de manera más ágil y eficiente.

Una persona u organización que busque trabajar desde la perspectiva de redes complejas al tener la información se convertiría en un catalizador de procesos, pues puede incidir en el desarrollo de la red, y al comprender cómo los sistemas complejos buscan adaptarse, puede acompañar procesos de mejoramiento (Figura 4).

Cabe señalar que al ser sistemas complejos aparecerán las llamadas propiedades emergentes, por ello estar atentos a estos momentos será igualmente clave para avisar a cada comunidad cuando esto pase, ya bien para minimizarlo si es negativo, o bien para potencializarlo de ser positivo.

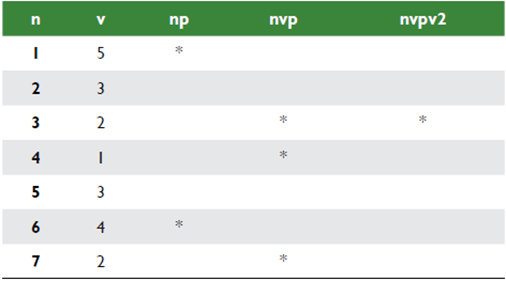

Con la información obtenida, para mayor claridad se puede pasar a generar un matriz relacional teniendo presente las siguientes convenciones:

Luego, teniendo presente los datos que se encuentran en la Tabla 2, se puede generar un análisis de las relaciones que tienen los nodos comunitarios (Tabla 3):

En este caso, se puede observar la existencia de nodos principales, el n1 y n6, ya que tienen más vértices, luego los nodos n3, n4 y n7 son los que poseen pocos vértices; sin embargo, de este último trío, el n3, aunque con pocas conexiones, Sí está relacionado con el n1 que tiene muchos más vértices. Esto lo que indicaría es que el n3 tiene más posibilidades de relacionarse con otros nodos; los n7 y n4 son los que menor conexión poseen, en especial este último.

Lo anterior es una forma de detectar qué comunidades están más aisladas y pueden llegar a requerir más apoyo, de la misma manera se ubican cuáles son las más conectadas y allí se pueden utilizar para ubicar una información y difundirla de manera más eficiente a otros nodos. Cabe señalar que en algunos casos es muy útil la topología de redes, pues brinda más información de la clase de conexiones, ya que en algunos casos no hay relaciones de primer nivel, pero sí de segundo, lo cual fortalece igualmente el nodo comunitario, y permite ver con mayor claridad cuáles están más alejados con peligro de dejar de existir en la red.

En este sencillo ejemplo, se pueden ver algunas posibilidades de la aplicación de redes complejas en sistemas sociales, pues permite conocer las relaciones entre nodos, con otras redes, sus posibilidades de aumento o riesgo de desaparición y los mejores caminos para que la información pueda fluir a través de la red.

Esta estrategia de análisis unida con una caracterización de las comunidades debido a las variadas partes del sistema, un análisis histórico el cual da cuenta de la forma en que el sistema se comporta frente a perturbaciones externas e internas, además puede orientar si el sistema se ha comportado de manera lineal o no lineal, graficar la jerarquía que tienen de manera interna y con el medio externo, analizar si existen procesos de retroalimentación y de no presentarse este comportamiento potencializar herramientas para construir, desarrollar o fortalecer un sistema y red compleja en contextos sociocomunitarios.

Nuevamente debe destacarse que se debe estar monitoreando la red para cuando aparecen propiedades emergentes, que como se mencionó son propias de la complejidad.

Lo anterior da cuenta de elementos propios de las ciencias de la complejidad como la topología de redes y el análisis de estas, sin embargo, deben tenerse presente aspectos meramente sociales de cada sistema, pues "el corazón del conocimiento está en la conjugación entre las Ciencias y las Humanidades en la relación entre diferentes órdenes de comprensión de la realidad" (González, 2018, p. 120). Es decir, se deben trabajar datos, estadísticas, topología, pero, además, es necesario complementar con recursos de caracterización tanto histórica como de cotidianidad, pues, como se ha mencionado, lo que se busca es generar transformación social a partir de herramientas de las ciencias complejas y ello indica, como menciona González, que la realidad social "es mucho más compleja y rica de lo que se estudia con los procedimientos metodológicos y técnicos convencionales" (p. 153).

Por ello, combinar estrategias de las ciencias de la complejidad y herramientas de las ciencias sociales puede brindar un mayor acercamiento a la transformación social, ya que se logra rescatar información de los sistemas, las redes, su interrelación y se complementa con información histórica y elementos de la vida cotidiana. Como menciona Arango (2015), es de gran utilidad analizar la información de las necesidades biológicas básicas, el uso del tiempo libre, las necesidades de subsistencia, las acciones de identidad y participación cultural, las formas de participación política, pues estos datos ampliarán la comprensión de las redes y de los sistemas complejos aplicados en comunidades y grupos sociales.

Conclusiones

Este artículo permitió dar a conocer una estrategia para analizar las comunidades y los grupos sociales como sistemas y redes complejos, de modo que es una forma actual de estudio basada en las ciencias de la complejidad, permite obtener información de las maneras de relacionarse entre ellas, sus conexiones y las formas para hacer fluir la información. Además, aplicando principios de complejidad, da información de su funcionamiento, estructura, posibilidades de adaptación e información, para prepararse al surgimiento de posibles emergencias en el futuro.

Con la topología de redes complejas, da una manera de sistematizar información que permite comprender los mecanismos para fortalecer comunidades, ampliar redes, reorganizar las conexiones para evitar la desaparición de una red y la manera más efectiva para insertar información que conlleve modificaciones estructurales de red.

Es posible tener una herramienta que permita graficar las relaciones y el tipo de relaciones que se generan entre sujetos y organizaciones, de tal manera que puede brindar una panorámica más amplia de la forma en la cual estas relaciones se producen.

Las ciencias de la complejidad se van abriendo camino y sus estrategias permiten ver las realidades desde nuevas perspectivas y aportar a las ciencias sociales para así complementar su visión del ser humano como un ser complejo, interrelacionado que afecta y es afectado por sus entornos.

En la actualidad, la sociedad se ha ido convirtiendo en una gran red, por ello, la complejidad de sus componentes y de sus las organizaciones ha venido aumentado cada vez más. El manejo de información es cada vez más ágil, con posibilidades tanto locales como mundiales, por ello, las organizaciones actuales trabajan de manera local, pero con perspectivas globales; son demasiado complejas.

Quien trabaje con comunidades y organizaciones debe estar preparado para realizar lecturas de territorio e interacciones desde perspectivas de redes complejas, y comprender las interrelaciones que existen entre los componentes básicos que son las personas y a la vez asumir el complejo sistema de información que fluye en ellas. Por eso, empezar a relacionar la cotidianidad social con las teorías de la complejidad, con las redes complejas, es un ejercicio académico vital para trabajar con las redes humanas del siglo XXI.