Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía

versão impressa ISSN 0121-215Xversão On-line ISSN 2256-5442

Cuad. Geogr. Rev. Colomb. Geogr. v.20 n.1 Bogotá jan./jun. 2011

Circuitos de la economía urbana de bebidas gaseosas y aguas saborizadas: Consumo, discursos light y publicidad en Argentina*

Circuitos da economia urbana de bebidas com gás e águas saborizadas: consumo, discursos "light" e publicidade na Argentina

Urban Economy Circuits in the Soft Drinks and Flavored Waters Sector: Consumption, "Light" Discourse, and Publicity in Argentina

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

*Este trabajo forma parte de la Tesis División territorial del trabajo y circuitos de la economía urbana: bebidas gaseosas y aguas saborizadas en Buenos Aires, Mar Del Plata y Tandil, dirigida por la Dra. María Laura Silveira y la directora asistente, la Dra. María Amalia Lorda. Doctorado en Geografía, Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur. Argentina. 2011.

**Dra. en Geografía (UNS). Becaria Postdoctoral del Conicet (Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Centro de Investigaciones Geográficas. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Dirección postal: Centro de Investigaciones Geográficas. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Campus Universitario. Paraje Arroyo Seco s/n. Tandil. 7000, Int. 209. Buenos Aires. Argentina. Correo electrónico: josedinucci@yahoo.com

Recibido: 9 de octubre del 2010. Aprobado: 07 de abril del 2011.

Artículo de reflexión sobre el consumo y publicidad en el mercado de las bebidas gaseosas y aguas saborizadas en Buenos Aires y Mar del Plata.

Resumen

En Argentina existe una variada y amplia diversidad de tipos y marcas de bebidas gaseosas y aguas saborizadas, con diferencias sustanciales entre actores participantes, resultado de la existencia de un circuito superior e inferior de la economía urbana. La publicidad es un componente central de ese producto, en especial para las marcas globales, aunque ha llegado también a los actores menos poderosos. El trabajo pretende reflexionar sobre el papel del consumo, la publicidad y los discursos del periodo en los circuitos de la economía urbana de esas bebidas, presentando algunos ejemplos en Buenos Aires y Mar del Plata.

Palabras clave: Argentina, bebidas, circuitos comerciales, consumo, economía urbana, publicidad.

Resumo

Na Argentina existe uma variada e ampla diversidade de tipos e marcas de bebidas com gás e águas saborizadas, com diferenças substanciais entre agentes participantes, resultado da existência de um circuito superior e inferior da economia urbana. A publicidade é um componente central desse produto, em especial para as marcas globais, a pesar de que também já chegou aos agentes menos poderosos. O trabalho pretende refetir sobre o papel do consumo, a publicidade e os discursos do período nos circuitos da economia urbana dessas bebidas, apresentando alguns exemplos em Buenos Aires e Mar del Plata.

Palavras-chave: Argentina, bebidas, circuitos comerciais, consumo, economia urbana, publicidade.

Abstract

Argentina offers a wide variety of types and brands of soft drinks and favored waters, with substantial differences among the participating actors, resulting from the existence of an upper and a lower circuit of the urban economy. Publicity is an essential factor in this sector, especially in the case of global brands, though it has also become important for less powerful actors. Te article carries out a reflection on the role of consumption, publicity, and the discourses of the period in the urban economy circuits of the drinks sector, and provides some examples from Buenos Aires and Mar del Plata.

Keywords: Argentina, commercial circuits, consumption, publicity, soft drinks, urban economy.

Introducción

El periodo actual es denominado por Santos1 (2000b) como técnico- científico- informacional. Argentina se encuentra, sin dudas, en un nuevo periodo en el que una serie de eventos se materializan como objetos, acciones y, también como normas, generando nuevas y diferentes relaciones constitutivas de su territorio. Las variables claves que permiten comprender este periodo son la información, la ciencia, las finanzas, el consumo y la técnica, las cuales se combinan de una forma particular para estudiar productos específicos, como son, para este caso, las bebidas gaseosas y las aguas saborizadas.

En Argentina, desde la década de los noventa, existe una variada y amplia diversidad de tipos y marcas de esas bebidas, con diferencias sustanciales entre actores participantes no solo en la elaboración, sino también en la comercialización y, especialmente, en el consumo. Para comprender esto se ha indagado en la teoría de los circuitos de la economía urbana (Santos 1979), que plantea, de modo general, que en las ciudades de los países subdesarrollados surgen dos circuitos económicos que son responsables no solo del proceso económico, sino también del proceso de organización del espacio, circuitos denominados superior e inferior de la economía (Santos 1979, 16). Existen, en estas ciudades, diferencias profundas en la accesibilidad al consumo y al empleo: una minoría con altos ingresos y elevado consumo, al lado de la masa de la población con bajos salarios y, por consiguiente, poca accesibilidad para el consumo. Estas diferencias son causa y efecto de la existencia en estas ciudades de

[…] dos circuitos que afectan la fabricación, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Uno de estos dos circuitos es el resultado directo de la modernización y se refiere a actividades creadas para servir al progreso tecnológico y a la población que de él se beneficia. El otro es también un resultado de la modernización, pero un resultado indirecto, ya que concierne a aquellos individuos que solo se benefician parcialmente del reciente progreso técnico y de sus ventajas. (Santos 1996a, 83)

Cada circuito se define por el conjunto de actividades realizadas, y por el sector de población que se asocia a esta, ya sea por la actividad o por el consumo. De este modo, el circuito superior estaría constituido por los bancos, comercios e industrias de exportación, industria urbana moderna, servicios modernos, mayoristas y transportistas; mientras que el circuito inferior está compuesto esencialmente, por producciones intensivas en mano de obra (no en capital), por servicios no modernos, y por comercio no moderno de pequeñas dimensiones.

Santos (1979) plantea que las actividades de fabricación del circuito superior poseen dos organizaciones; la primera, correspondiente al circuito superior propiamente dicho, y la segunda, el circuito superior marginal, constituido por formas de producción menos modernas desde el punto de vista tecnológico y organizacional, con características propias de cada uno de los circuitos. Santos añade que

El circuito superior marginal puede ser el resultado de la sobrevivencia de formas menos modernas de organización o la respuesta a una demanda incapaz de suscitar actividades totalmente modernas. Esa demanda puede venir tanto de actividades modernas, como del circuito inferior. Ese circuito superior marginal tiene, por tanto, al mismo tiempo un carácter residual y un carácter emergente. (Santos 1979, 80)

Desde esta perspectiva, los circuitos de la economía urbana son subsistemas del sistema urbano, que poseen relaciones de complementariedad de competencia y de jerarquías. Se trata de una "oposición dialéctica: uno no se explica sin el otro" (Silveira 2007, 150). Esta idea pone en jaque la asociación equivocada de la existencia en una ciudad de un único mercado moderno.

En las bebidas gaseosas y en las aguas saborizadas, la publicidad siempre ha sido un componente central del producto, en especial para las marcas globales. Sin embargo, se observa que, cada vez en mayor medida, las actividades del circuito superior están basadas en la publicidad, siendo la marca un componente de altísimo peso y poder por el valor y apreciación que el consumidor hace de la misma. Pero la publicidad generalmente no era un medio muy utilizado por las medianas y pequeñas empresas, no obstante ha llegado también al circuito inferior, aunque siguen siendo centrales allí las relaciones de cotidianeidad y la vinculación con sus clientes.

La propaganda en estas bebidas está muy relacionada a algunos discursos típicos de la sociedad de consumo del periodo actual, como son los discursos light, de la "vida sana", del "estar en forma", entre otros. Estos discursos actúan informando y desinformando, y creando en las personas el deseo de consumo, todo lo cual es posible por el enorme poder que poseen las grandes empresas transnacionales hegemónicas del sector.

Es el objetivo de este trabajo reflexionar sobre el papel del consumo, la publicidad y los discursos del periodo en los circuitos de la economía urbana de las bebidas gaseosas y aguas saborizadas en Argentina, presentando algunos ejemplos en Buenos Aires y Mar del Plata. En cuanto a la metodología, además de discusiones bibliográficas, se utilizan fuentes de información secundaria, pertenecientes a informes oficiales de instituciones gubernamentales; documentos escritos de la prensa nacional, provincial y local; y revistas especializadas en economía y mercado e información existente en los sitios web oficiales de las empresas. Además, se ha realizado un trabajo de campo con observación y realización de entrevistas a diferentes empresas embotelladoras en Buenos Aires y Mar del Plata.

El periodo actual y sus variables determinantes: información, consumo y técnica

Harvey (2004) analiza el periodo actual, signado por la globalización, como un proceso, una condición y un tipo específico de proyecto político, abordajes que no son mutuamente excluyentes. Considera que el término 'globalización' significa alguna cosa relativa a nuestra geografía histórica reciente, en el sentido de designar "una nueva fase de exactamente ese mismo proceso intrínseco de producción capitalista del espacio" (Harvey 2004, 81). Examina, entonces, al el proceso de globalización como un proceso de producción de desarrollo temporal y geográfico desigual y no como un proceso omnipotente y homogenizador, expresión opresiva y restrictiva. Así, la globalización es entendida como el estadio supremo de la internacionalización (Santos 1997). En este sentido, para Ianni (1999, 34) "la historia del capitalismo puede ser vista como la historia de la mundialización, de la globalización del mundo".

Este proceso de internacionalización de la economía provoca una excesiva concentración de los medios de producción, de comercialización, financieros y de servicios, en general (Uribe Ortega 1993). Santos (2000a, 172) señala que "ahora todo se mundializa: la producción, el producto, el dinero, el crédito, la deuda, el consumo, la política y, la cultura. Ese conjunto de mundializaciones -cada una sustentando, arrastrando, ayudando a imponer la otra- merece el nombre de globalización".

En este proceso, el medio geográfico actual, a diferencia de los anteriores, posee una lógica global permitida por la unión indisociable e inteligente entre ciencia, técnica e información, que acaba por ser impuesta diferencialmente a todos y a cada uno de los territorios. Este es el "momento en el cual se constituye sobre territorios cada vez más vastos, el medio técnico- científico- informacional, es decir, el momento histórico en el cual la construcción o reconstrucción del espacio se da en un contexto de ciencia y técnica" (Santos 1996a, 106). El espacio geográfico del mundo actual puede considerarse como un medio técnico- científico- informacional, que es la expresión geográfica del proceso de globalización y que si bien posee, muchas veces, una presencia puntual, marca la totalidad del espacio (Santos 1992 y 2000a).

Es así que para entender el mundo de hoy, hay dos variables que se consideran centrales y determinantes: la información y el consumo, imperativos que son fundados bajo la misma ideología. Por ello, Santos (1979, 28) expone que "por primera vez en la historia de los países subdesarrollados, dos variables elaboradas en el centro del sistema encuentran una difusión generalizada en los países periféricos". Para Alonso (1999, 131) lo nuevo de este fenómeno es "la agresividad de su presentación retórica, la forma de propagarlo como una realidad que está por encima de los sujetos sociales, lo que le otorga un carácter de no opinable".

El papel de las empresas hegemónicas es fundamental porque "producen el consumidor antes que producir los productos […]. Entonces, en la cadena causal, la llamada autonomía de la producción cede lugar al despotismo del consumo. De ahí, el imperio de la información y de la publicidad" (Santos 2000b, 48).

En productos que no son de primera necesidad, como son las bebidas gaseosas y las aguas saborizadas, la publicidad como "información" y las nuevas técnicas de elaboración y comercialización, juegan un papel esencial en el aumento de la producción y del consumo, manejado preferentemente por las grandes empresas globales del sector. Si bien en Argentina la elaboración de estos productos específicos está presente desde hace varias décadas, es a partir de los años noventa que la producción y el consumo crecen sostenidamente. Para el año 1998, la facturación de bebidas en el país fue de ARP $9.138 millones de pesos, de los cuales, con casi la tercera parte del monto total, las gaseosas fueron las que más ganaron (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. SAGPyA 1999).

Las ventas de gaseosas se triplicaron entre los años 1990 y 2000, en virtud de la diversificación de los productos y de las nuevas marcas, permitida por los cambios técnicos que llegaron precipitadamente con las políticas neoliberales de esa década. Si bien el sector está concentrado en dos grandes empresas globales (Coca-Cola y Pepsi-Cola), con filiales locales que operan bajo el sistema de franquicias, existen más de cuarenta plantas que elaboran, envasan y distribuyen bebidas gaseosas (con diversas marcas), algunas de las cuales conservan un fuerte componente regional en su producción (SAGPyA 2004).

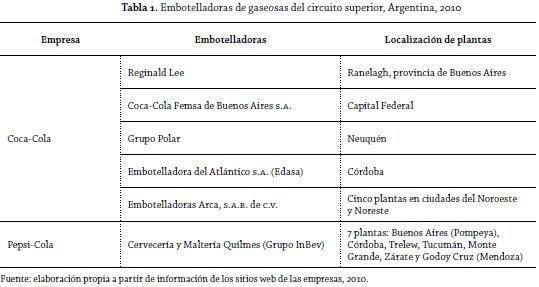

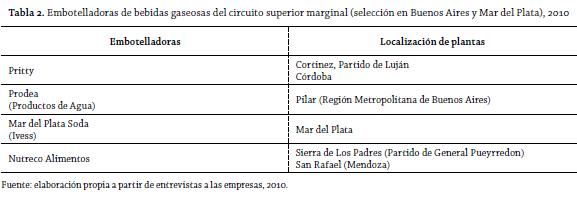

En la tabla 1 se presentan las embotelladoras de bebidas gaseosas del circuito superior en Argentina, y en la tabla 2, algunas de las empresas del circuito superior marginal que han sido tomadas en un estudio propio mayor (Di Nucci 2011), algunas de las cuales se mencionan a lo largo de este artículo.

Sociedad de consumo y sociedad excluyente en Argentina

El consumo ha estado siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad, "sin embargo, solo recientemente estamos asistiendo a una fuerte homogenización de las pautas y formas de consumo, en sintonía con el proceso de globalización económica, social y cultural que afecta al mundo contemporáneo" (García Ballesteros 1998, 50).

Esta nueva etapa, dominada por la información, el consumo y la técnica, llevó a que numerosos autores consideren la existencia de una "sociedad de consumo" (Baudrillard 1971), "sociedad burocrática de consumo dirigido" (Lefebvre 1972) o "comunidad de consumidores" (Bauman 2003b y 2005). Para este último autor "en su etapa presente […] la sociedad humana impone a sus miembros […] la obligación de ser consumidores. La forma en que esta sociedad moldea a sus integrantes está regida, ante todo y en primer lugar, por la necesidad de desempeñar ese papel; la norma que les impone, la de tener capacidad y voluntad de consumir" (Bauman 2003b, 44).

El consumo representa mucho más que una necesidad o una satisfacción; es un proceso de significación, de comunicación, de clasificación y de diferenciación. La desigualdad social, traducida en diferentes capacidades y prácticas de consumo, se consolida y acrecienta con la aparición de nuevas formas de consumir en shoppings- centers y supermercados, de consumir objetos técnicos modernos y productos de primera marca (fabricados por las empresas líderes), y con la aparición de una enorme cantidad de nuevas necesidades que el propio consumo fabrica constantemente. Estas son accesibles a una clientela segmentada social y culturalmente de la que quedan excluidos importantes grupos sociales.

La sociedad argentina, desde la década pasada, podría enmarcarse en los parámetros de la sociedad de consumo, "favorecida" por la convertibilidad de la moneda y la importación de productos, entre otros aspectos2. Wortman (2003) explica que la vida urbana de las clases medias argentinas en esa década estuvo marcada por los nuevos consumos, típicos de la globalización y de las nuevas tecnologías de la información, como son los nuevos consumos culturales, nuevas formas de comer y beber, de practicar el ocio, etc. Sin embargo, se trata de una sociedad excluyente, que se fue conformando atravesada por una fuerte dinámica de polarización social, donde todas las clases sociales sufrieron grandes transformaciones.

Esta situación se profundizó con la crisis económica, política y social de Argentina, iniciada en el año 2001, ya que se acentuó la fragilidad de la cuestión social, e hizo cada vez más difuso el límite entre la condición de vulnerabilidad y de exclusión social o "desafiliación", según el término usado por Castel (1997). La brecha entre pobres y ricos se acentuó como consecuencia de las diferencias del ingreso, con grandes desigualdades en el poder de consumo3.

De esta manera, las tendencias a la modernización, la llegada de diversas variables elaboradas en el exterior, la difusión de la información y de nuevas formas y pautas de consumo profundizan la distinción en las sociedades urbanas entre los que tienen acceso permanentemente a los bienes y servicios ofrecidos y los que, incluso presentando necesidades similares, no pueden satisfacerlas (Santos 1996a).

Se recrean así en las ciudades dos circuitos que afectan a la fabricación y al consumo de bienes y servicios. Para las bebidas gaseosas se puede reconocer un circuito que es resultado directo de la modernización de actividades en constante unión con el progreso tecnológico y un grupo de población beneficiado del mismo, ya sea por la producción o por consumo (Santos 1979). Es el circuito conformado por las grandes compañías transnacionales y algunas nacionales asociadas, que elaboran bebidas de primeras marcas y por nuevas formas de distribución y consumo, como son los supermercados. Pero junto a este circuito superior existe otro, el inferior, que también es resultado de la modernización y del progreso tecnológico, si bien es indirecto. Este circuito incluye empresas locales que elaboran terceras marcas (económicas, poco reconocidas); una amplia red de pequeños comercios minoristas, como almacenes y despensas; y el sector de la población que ingresa a este circuito por la producción, la distribución o el consumo. Sin embargo, la satisfacción de estos consumidores no es completa ya que no se logra acceder a primeras marcas o a productos modernos, cuyo valor simbólico añoran.

Resulta necesario aclarar que si bien suelen presentarse los circuitos de la economía urbana opuestamente a los fines de su caracterización y diferenciación, estos no son dos sistemas aislados e impermeables entre sí, sino que, por el contrario, están en interacción permanente:

Por un lado, la propia existencia de una clase media impide hablar de circuitos cerrados. Su consumo se dirige a uno u a otro circuito con frecuencias variables. Por otro lado, el funcionamiento de cada circuito comprende una articulación interna u horizontal con diferentes grados de integración y una articulación vertical que se realiza por la comunicación entre actividades de los dos circuitos. (Santos 1979, 204)

El valor simbólico del consumo y los discursos del periodo

El consumo, la publicidad y la técnica actual necesitan un discurso que los anteceda con una cierta ideología (Santos 2000b). Por detrás de ciertos objetos que nos convocan a determinadas formas de comportamiento hay "discursos" relacionados con la "vida saludable", el "estar en forma" y el "consumo light", entre otros. Bauman señala que

[…] si la sociedad de productores establece que la salud es el estándar que todos sus miembros deben cumplir, la sociedad de consumidores blande ante sus miembros el ideal de estar en forma. Los dos términos -"salud" y "estar en forma"- suelen ser usados como sinónimos […]. Sin embargo considerarlos sinónimos es un error […]. La salud y el estar en forma pertenecen a dos discursos muy distintos y aluden a dos preocupaciones muy diferentes. (2003a, 83)

Estos discursos surgen como formas de totalitarismo que, fundamentados en la ciencia y en la técnica, contribuyen a impulsar el consumo de productos considerados saludables, como por ejemplo, las gaseosas dietéticas y el agua saborizada. A fines del año 2002, aparece en Argentina la primera agua saborizada, bajo la marca Ser, de la firma Danone. Desde el año 2003, el mercado de aguas saborizadas progresa creciendo el consumo en un 41% entre 2005 y 2006. A su vez, desde el 2005, las bebidas gaseosas light crecen más que las azucaradas. Se observa en todo el sector en general una permanente innovación en tipos, marcas, sabores, ítems, logos y packaging. Como indica Bauman, existe un aumento constante de la capacidad de consumo ya que "no se debe dar descanso a los consumidores. Es necesario exponerlos siempre a nuevas tentaciones" (2003b, 47).

El poder de estos discursos actúa con fuerza en todos los eslabones del circuito: producción, distribución, comercialización y consumo. Es central, en las actuales practicas de consumo, tanto el "valor simbólico" del objeto y de los lugares de consumo, como el de "la marca". Su obtención supone integrarse a un determinado grupo social, en donde juegan un papel importante la publicidad y los medios de comunicación. Así, García Ballesteros señala que "los nuevos objetos de consumo comienzan siendo exclusivos de los estratos sociales de mayor poder adquisitivo y se convierten en objetos de aspiración, en necesidad/obligación, para las clases medias, pues la publicidad se encarga de realzar el ejemplo de los que poseen el objeto que se trata de difundir" (1998, 52).

La publicidad centrada en esos discursos de la "vida sana" y "light" predomina en las bebidas gaseosas y aguas saborizadas, actividades en las que la publicidad como acción, circula claramente, informando y desinformando, agravando así las relaciones de poder entre las empresas productoras.

La producción de bebidas en Argentina en el periodo actual: nuevas formas técnicas y organizacionales en el territorio

Como afirma Santos (1996b), dos brazos permiten el desarrollo de la globalización en el periodo actual: uno político, la democracia de mercado; y otro económico, el neoliberalismo. Svampa señala que en nuestro país

[…] la relación entre neoliberalismo y globalización fue naturalizada, lo cual contribuyó a desdibujar el carácter político de las llamadas reformas estructurales. Este proceso acompañó el vaciamiento institucional de la democracia, identificada sin más con la democracia liberal y representativa, así como la consolidación de un Estado, apoyado sobre el triple eje «patrimonio- asistencialismo- matriz represiva. (2005, 295)

Los orígenes del medio técnico-científico-informacional en Argentina datan de mediados de 1970, pero es a partir de 1980 que asume profundamente esas características y se densifica ese medio de la globalización.

Desde 1990 y hasta la actualidad, consideramos un mismo periodo del territorio argentino. Sin embargo, existen dos momentos en relación a los cambios económicos y políticos del país, separados por la crisis 2001-2002. En estas dos etapas encontramos también modificaciones en el circuito espacial de las bebidas gaseosas estudiadas, ya que aparecen nuevos discursos relacionados al consumo light, hay cambios en algunas técnicas usadas, se encarecen los costos de producción por la devaluación de la moneda nacional y se crea un nuevo producto, las aguas saborizadas.

Diversificación y segmentación de la producción y el consumo según marcas en la década del noventa

La industria de alimentos y bebidas ha sido una de las actividades que más creció, como resultado de la estabilidad y apertura de la economía y de las ventas en supermercados. Además, en la década de 1990 comienzan las tendencias al consumo de bebidas más naturales como aguas, jugos, gaseosas light, con la aparición de nuevos objetos técnicos y de nuevas bebidas, a partir d el año 2003.

Algunos datos oficiales (SAGPyA 1999) muestran que entre 1993 y 1998 el valor de la producción de alimentos y bebidas creció un 19%, con una importante y creciente participación de las exportaciones agroalimentarias, con el 51,4%, en ese quinquenio de años.

Junto al crecimiento de la producción y del consumo, se da una importante diferenciación y segmentación, debido a la aparición masiva de una diversidad de marcas para algunos productos. Estas son denominadas corrientemente terceras marcas, es decir, productos más baratos que no centran su competitividad en la publicidad, incluso, puede que no realicen ninguna. Su diferenciación se centra en su bajo precio logrando atraer una amplia proporción del mercado, de hasta el 45% en el rubro alimentos para 1998. La aparición de pequeñas y medianas empresas productoras de estas marcas y una gran cantidad de población asociada por el trabajo y por el consumo forman parte de un circuito superior marginal y un circuito inferior de la economía urbana (tabla 3).

Muchos productos de primeras marcas perdieron parte de su tradicional mercado por la aparición de bebidas de esas marcas más económicas, ya que su precio representó el 63% del de las primeras marcas y, para el caso de las marcas propias de los supermercados, esta proporción fue del 75%. Estos productos corresponden a las marcas de supermercados o grandes mayoristas, que surgieron por el enorme poder de negociación que poseen esas empresas. Son más caros respecto a las terceras marcas, debido a que el nombre del supermercado tiene el valor simbólico de una marca (tabla 3). En las bebidas, en particular gaseosas, las terceras marcas crecieron, incorporando al mercado nuevos grupos de consumo, aunque a expensas de las marcas hegemónicas (Romero, 2000).

A su vez, las empresas hegemónicas del sector comenzaron a diversificar sus segundas marcas, las cuales son más económicas que las primeras marcas pero tienen el respaldo de ser elaboradas por las embotelladoras de las empresas líderes (tabla 3).

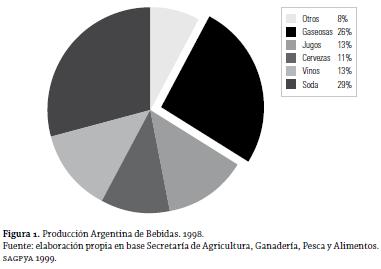

Como se observa en la figura 1, para el año 1998 la producción nacional de bebidas superó los 10.600 millones de litros, con una facturación cercana a los ARP $9.000 millones (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. SAGPyA 1999). Al interior de la producción de bebidas, existe una mayor producción de bebidas sin alcohol, con un 68% entre soda, gaseosas y jugos, en ese orden de importancia.

Para 1998, la facturación de bebidas sin alcohol supera los ARP $5.700 millones, excediendo en un 43% a las de los productos alcohólicos. Las bebidas gaseosas fueron las que más vendieron dentro del total de bebidas, con un monto de ARP $3.200 millones para 1998 (aunque su crecimiento en volumen es menor al correspondiente al rubro aguas), seguido en segundo lugar por los vinos, con ARP $2.000 millones (SAGPyA 1999).

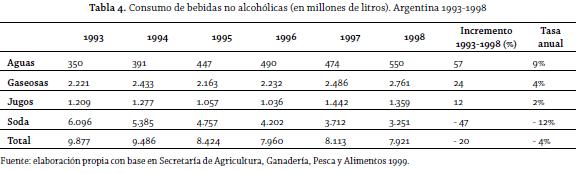

Se observa en la tabla 4 el crecimiento sostenido en el consumo de aguas, (aunque aún con valores bajos), de las gaseosas y de los jugos frutales, así como la caída en el consumo de soda, aunque sigue siendo la bebida sin alcohol más consumida.

El crecimiento de las aguas minerales, naturales y mineralizadas artificialmente está relacionado a los discursos de consumo más sano, impuestos especialmente por las empresas hegemónicas del sector que, en general, adquirieron alguna empresa ya existente en dicha actividad e incorporaron a sus líneas de producción la elaboración de aguas minerales y mineralizadas.

Si bien la soda es la bebida sin alcohol que más se produce (29%), la más consumida en el país con 3.250 millones de litros, y la tercera en facturación con ARP $1.500 millones, presenta un marcado descenso que puede explicarse por varios factores: el reemplazo por otras bebidas del sector, en especial las aguas no gasificadas y gasificadas y las gaseosas; el aumento en el consumo de bebidas gaseosas de terceras marcas (que reemplazan el tradicional jugo con soda); la caída en el consumo del vino de mesa, principal complemento de la soda; y la alta atomización de la oferta de soda, dada por más de 2.200 fabricantes y el sistema de venta puerta a puerta, que permiten que el mercado de la soda se mantenga.

Santos explica que "en cada época los elementos o variables son portadores (o son conducidos) por una tecnología específica y una cierta combinación de componentes de capital y de trabajo. Las técnicas son también variables, porque ellas cambian a través del tiempo" (1992, 12). Las innovaciones técnicas relacionadas con la aparición de los envases plásticos tipo PET (polietilen-tereftalato) produjeron una nueva organización del circuito espacial de producción de bebidas gaseosas, relacionadas a la aparición de un conjunto de normas que van a regir las relaciones de producción.

El uso de estos envases comenzó con el descubrimiento científico de la posibilidad de emplear la resina tereftalato de polietileno para producir un tipo especifico de plástico que, entre otros objetos, permitió elaborar las preformas PET, que son un producto intermedio en la fabricación de esas botellas. En Argentina, las políticas neoliberales aperturistas permitieron la importación a muy bajo costo de la resina PET, que no se produce en el país y que representa el 80% del valor final de una preforma PET. Esto permitió que varias empresas nacionales comenzaran a fabricar esos envases. Además, dichas políticas favorecieron la importación de maquinarias de líneas de soplado y embotellado PET de bebidas gaseosas, lo cual aumentó notablemente la capacidad de producción. Así, la introducción de la botella de PET es el nuevo objeto técnico que permitió el aumento de la producción y del consumo (Di Nucci 2010).

Verticalidades, uso racional del espacio y nuevos productos

El mercado de las bebidas gaseosas está dominado por empresas hegemónicas con productos de alto valor, por lo cual el consumo de gaseosas estuvo históricamente vinculado con el poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, a partir de la diversificación de embotelladoras pequeñas de alcance regional y algunas de importancia nacional, existen en el mercado bebidas de terceras marcas más económicas, creando otros circuitos de la economía. Junto al circuito superior característico de estas bebidas y dominado por las marcas hegemónicas, se va constituyendo un circuito superior marginal, cuya escala espacial de acción es regional, y un circuito inferior de la economía, en el que la proximidad espacial y copresencia permiten su existencia.

Estos circuitos, claramente existentes y delimitados durante la década de los noventa, son atravesados por la crisis económica, política y social durante los años 2001 y 2002. Se produjo una disminución del consumo de esas bebidas por parte de una sociedad cada vez más empobrecida, lo cual también implicó cambios organizacionales y espaciales, en especial para las grandes empresas de gaseosas.

Durante el año 2002, se observó una disminución cercana al 16% en los volúmenes de venta y una baja en la elaboración, con un volumen cercano a 2.000 millones de litros (había sido de alrededor de 2.600 millones de litros en los años 2000 y 2001) (SAGPyA 2003). A partir del año 2003 y con el crecimiento de la economía, la producción y el consumo de bebidas gaseosas volvió a ascender, pero se han presentado importantes cambios.

La devaluación aplicada en el 2002 produjo un importante encarecimiento en el costo del material de los envases PET, ya que la materia prima del envase (el grumo) se cotiza en dólares, llegando a cuadruplicarse su valor. Esto afectó a todas las empresas productoras de bebidas gaseosas, pero con diferencias sustanciales entre las acciones llevadas a cabo por las grandes y pequeñas empresas.

Sin embargo, el cambio más notable para las bebidas sin alcohol y las gaseosas es la aparición de un nuevo producto en el año 2003, el agua saborizada, creada por la multinacional francesa Danone para ser producida y consumida en Argentina.

Dentro del mercado de aguas, para el año 2004, las aguas minerales sin gas ocupan el primer lugar con un 51,5% seguido de las aguas minerales con gas en un 29,5% y las aguas saborizadas en tercer lugar con 19%. Las dos primeras aguas decrecieron en su participación respecto al año 2003, mientras que el agua saborizada fue la que más creció. Este producto surge como una manera de aumentar en el país el consumo de agua mineral, en este caso saborizada, cuyos montos no son tan altos como en otros países del mundo. Además, las empresas Danone, y más tarde, Nestlé introducen con este nuevo producto una fuerte competencia a las grandes empresas de gaseosas, bajo un contexto de discursos centrados en la vida sana y light.

La producción de agua saborizada está controlada, entonces, por estas dos empresas transnacionales, que en realidad controlan el mercado de aguas del país: Aguas Danone de Argentina S.A. controla el 53% del mercado, y Nestlé Waters, el 30%. La multinacional Danone es propietaria de tres marcas: Villavicencio, Villa del Sur (adquiridas en 1999) y Ser. De la asociación (joint venture) entre Quilmes Argentina (49%) y Nestlé Watters (51%), se crea la empresa Eco de los Andes S. A., que es propietaria de las marcas Eco de los Andes, Nestlé Pureza Vital y Glaciar (ver supra, tabla 4).

El explosivo crecimiento en el consumo de aguas saborizadas es resultado de un cambio de hábitos de consumidores de gaseosas, de consumidores de aguas minerales y de nuevos compradores que no consumían las bebidas mencionadas. De esta manera, las empresas de diferentes tamaños, como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Pritty, y Prodea, entre otras productoras de bebidas gaseosas, comienzan a producir aguas y aguas saborizadas (ver supra, tabla 4). Sin embargo, para las empresas más pequeñas que nacieron elaborando gaseosas económicas, no siempre ha sido posible embotellar aguas saborizadas.

La publicidad como "información": los discursos light en las bebidas

En la actualidad, información y consumo son variables centrales de la publicidad, entendida como el tipo de información necesaria para aumentar el deseo de consumo. Como explica Baudrillard, la publicidad tiene una función objetiva que es informar sobre las características de un determinado producto y fomentar su venta, pero "de la información, la publicidad ha pasado a la persuasión y luego a la «persuasión oculta», que tiene como mira, esta vez, un consumo dirigido" (1997, 187).

Hoy la lógica del consumo se organiza de manera tal que la información y la publicidad preceden a la producción: "es todo un sistema ideológico tejido alrededor del consumo y de la información ideologizados" (Santos 2000b, 49). Baudrillard impone rotundamente que "la publicidad es discurso acerca del objeto y objeto ella misma" ya que "en su calidad de discurso inútil, inesencial, se vuelve consumible como objeto cultural" (1997, 186).

Para las empresas del circuito superior, aunque también para aquellos del circuito menos moderno, es prácticamente imposible subsistir sin la producción de propaganda centrada en la venta de la "imagen" y del "discurso", acerca del objeto, del "mensaje" publicitario: "el discurso publicitario disuade tanto como persuade" (Baudrillard 1997, 187). Silveira agrega que "esa venta creciente de imagen y de discurso, destinada a crear deseos y necesidades, es, en gran parte, responsable por la expansión de los consumos y, especialmente, de los consumos no materiales" (1999, 312). Con respecto a la imagen publicitaria, Antongiovanni (2001) expresa que, "en la producción de imagen, recurso por excelencia de la publicidad, están envueltos, de forma compleja, elementos técnicos y subjetivos".

La publicidad es un mecanismo impulsor del consumo consuntivo (que es aquel que se agota en sí mismo, según Santos 2008), como ponen en evidencia los datos de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (2008), al señalar que, para los años 2007 y 2008, el rubro "alimentación" ocupa el primer lugar entre los sectores que concentran mayor inversión publicitaria con el 12,35%, seguido por "casas de venta- comercios", con el 9,6%, e "higiene, belleza y cosmética" en el tercer puesto con el 9,24%.

La publicidad se irradia en el territorio a través de un trabajo publicitario global, que lo invade a menor escala. En Argentina, Silveira indica que "el área de influencia de las agencias nacionales y globales con sede en Buenos Aires alcanza la totalidad del país, pues opera sobre el territorio […]. Y, así, esa producción de imágenes y discursos antecede la implantación, en los lugares, de los grandes capitales de la publicidad" (1999, 313).

Santos (2000) nos recuerda que todas las cosas en el comercio acaban por tener una composición de publicidad sumada a la materialidad, donde muchas veces el porcentaje de la primera es mucho mayor que el de la segunda. Este es el caso de las gaseosas de grandes marcas, como Coca-Cola.

Cada vez más, las actividades del circuito superior están basadas en la publicidad, siendo la marca un componente de altísimo peso y poder, dados el valor y apreciación que el consumidor hace de las mismas, por lo que los gastos en publicidad captan una elevada parte de los recursos de las empresas de gaseosas y saborizadas de primeras marcas. En este sentido, Baudrillard, en la obra ya citada, señala que

[…] el concepto de marca, resume muy bien las posibilidades de un lenguaje del consumo. Todos los productos se proponen hoy en día bajo un signo impuesto: cada producto "digno de tal nombre" tiene una marca (que a veces incluso sustituye al nombre de la cosa). La función de la marca es la de señalar el producto, su función segunda es la de movilizar las connotaciones afectivas. (1997, 217)

En Argentina, para el sector de las bebidas sin alcohol, la inversión publicitaria ha sido muy alta y con un fuerte crecimiento entre los años 2005 y 2006, que alcanzó el 121%, siendo el segmento de las gaseosas el de mayor inversión, seguido muy de cerca de las aguas minerales y mineralizadas (incluidas aquí las aguas saborizadas). Así, las tres empresas más grandes del sector, Coca-Cola, Pepsi-Cola y Danone, explican el 79% del total de la inversión publicitaria del año 2008, siendo Pepsi-Cola la que más invierte (Claves 2008). Cabe señalar que, según los datos de esta misma consultora, en los últimos años los medios que más vieron incrementados sus ingresos provenientes de este sector fueron las radios FM, la televisión (por cable) y diarios de Capital Federal.

Sin embargo, para las pequeñas empresas del circuito inferior y también para algunas medianas del circuito superior marginal, su opción central no es hacer publicidad, ni invertir en imagen sino introducir en el mercado un buen producto a un precio mucho menor. Para el circuito inferior, "la publicidad no es necesaria, gracias a los contactos con la clientela, y tampoco sería posible, ya que el margen de lucro va directamente para la subsistencia del agente y de su familia" (Santos 1979, 36). Sin embargo, algunas de las pequeñas empresas productoras de estas bebidas tienen estrategias de publicidad, especialmente de tipo gráfico, como carteles sencillos y afiches para colocar en los comercios de la ciudad.

Las enormes campañas publicitarias que generan la necesidad y el deseo de consumo de gaseosas llegan de alguna manera al circuito inferior, en particular su "valor simbólico", por lo cual las personas muchas veces consumen aquella publicidad de las empresas líderes y luego satisfacen su deseo a medias, adquiriendo gaseosas en el circuito inferior.

La publicidad parece aumentar y diversificarse en los últimos años, porque para las empresas más grandes del sector resulta ser el único elemento disponible para diferenciar su producto de las marcas económicas (Entrevista al gerente comercial de Reginald Lee Coca-Cola en julio del 2009). Además, en los últimos años, los discursos "light" y de "vida sana" han llevado a que, cada vez más, las personas busquen productos con esas características, menos artificiales y con un mayor contenido de jugos, de ahí que las empresas presenten, muchas veces, discursos engañosos.

Un claro ejemplo de esto fue el de la empresa Pepsi-Cola de Argentina. En el Diario argentino Página 12 del 7 de diciembre de 2007 se encuentra una nota titulada "Multa a Pepsi por H2Oh!". Se señala que la Cámara Nacional en lo Penal Económico dispuso que esa firma debía pagar una multa de 40 mil pesos por publicitar la gaseosa "H2Oh! Seven-Up". Dirección Nacional de Comercio Interior en su fallo confirmó que el uso del término H2O, que coincide con la fórmula química del agua, para bautizar una gaseosa dietética, apunta a una similitud ficticia y por lo tanto viola la ley 22802, que considera infracción consignar palabras o marcas que pueden "inducir a error, engaño o confusión respecto de la naturaleza del producto". La bebida cuestionada "no reúne las propiedades necesarias para ser considerada agua". Además, señalaron que el sonido correspondiente a la pronunciación de la expresión "H2Oh!" Es idéntico al de la fórmula química del agua (H2O). Para la Cámara, las publicidades cuestionadas nombraban el producto de manera inexacta induciendo al eventual consumidor a creer que el producto publicitado era agua.

Otras estrategias por parte de las empresas del circuito superior gracias a sus avances e inversiones en ciencia, técnica y publicidad, han sido crear constantemente una mayor variedad de sus productos, que deben ser cubiertos por la publicidad, como fue, por ejemplo, una nueva bebida de Coca-Cola, denominada Nativa, una gaseosa con gusto a mate (infusión típica argentina preparada con hojas de yerba mate), que se sacó rápidamente del mercado por no tener éxito. También existen gaseosas de marcas clásicas con nuevos sabores, como por ejemplo toda una nueva variedad de gustos frutales en la línea Mirinda, de Pepsi-Cola. Además de diversificar sus productos, han lanzado al mercado las versiones light de todas sus bebidas clásicas. Entre los años 2003 y 2004 el consumo de gaseosas light creció 25%, valor un tanto superior al de las azucaradas, que también fue alto, con un aumento del 22%.

Mientras tanto, las empresas regionales del circuito superior marginal o del circuito inferior logran adaptarse a estas imposiciones del mercado y sus discursos, elaborando gaseosas con sabores frutales y dietéticas, pero con diferencias técnicas y de calidad respecto a las producidas en el circuito superior. El 80% de las nuevas gaseosas de terceras marcas son dietéticas, ya que están edulcoradas sintéticamente porque las empresas utilizan edulcorantes, sobre todo sacarina y ciclamato, que son más caros que el azúcar, pero rinden mucho más, logrando además un producto light a precios accesibles (Juárez 2006). De esta manera, las empresas más pequeñas ofrecen generalmente dos tipos de gaseosas, las denominadas plenas (azucaradas) y las dietéticas (endulzadas). Sin embargo, estas últimas compiten en las góndolas de las gaseosas azucaradas de las empresas líderes, pues no identifican claramente en las etiquetas de sus envases que son dietéticas, por lo cual, muchas veces, se consumen como gaseosas regulares cuando en realidad, son de bajas calorías (entrevista realizada a la empresa Mar del Plata Soda en abril del 2009).

Sin embargo, es en las aguas saborizadas y en las bebidas isotónicas donde el discurso de la "vida sana" y "light" es más presente e inevitable. En las saborizadas, el discurso y la publicidad están dominados por la firma más importante del sector, Danone, quien contando con los derechos de la marca La Serenísima (de la empresa argentina Mastelone Hermanos) y con plantas productoras de agua, lanzó el agua saborizada de marca Ser, bajo el discurso "natural", acompañado de mujeres jóvenes, modernas, que cuidan su figura y son activas. Esta bebida y su discurso se fueron haciendo hegemónicos, al mismo tiempo que se apoderaron del sector, por lo cual todas las grandes empresas crearon aguas saborizadas, inclusive algunas empresas medianas que venían del rubro aguas y/o gaseosas.

Con respecto a los sabores de las gaseosas, los gustos, y por lo tanto las ventas, cambian entre las producidas en el circuito superior y en las del inferior. En total, el sabor cola es el más consumido, seguido por los sabores lima- limón, naranja y tónica, estando el primer sabor dominado por las marcas líderes Coca-Cola y Pepsi-Cola. Esto determina que muchas empresas de terceras marcas no incursionen demasiado en ese sabor e intenten diferenciarse por los sabores frutales. Para el caso de las aguas saborizadas, existe una amplia variedad de gustos, pero según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA 2006) el mercado se reparte en partes iguales entre los sabores lima-limón y cítricos (o citrus), seguido del 23% de pomelo y el 16% de limonadas.

La publicidad en el circuito superior e inferior de las bebidas: algunos ejemplos en Buenos Aires y Mar del Plata

Santos (2000a) señala que, en el periodo actual, se instala una tecnoesfera que es dependiente de la ciencia y de la tecnología y que se adapta a los mandamientos de la producción y del intercambio. Pero para su existencia, se crea paralelamente y con las mismas bases, una psicoesfera, "reino de las ideas, creencias, pasiones y lugar de la producción de un sentido, también forma parte de ese medio ambiente, de ese entorno de la vida y proporciona reglas a la racionalidad o estimula la imaginación" (Santos 2000a, 216). La importancia de la tecnología, la ciencia y la innovación en la producción de estas bebidas por parte del circuito superior conforma una tecnoesfera, que solo es posible mantener y aumentar su existencia con importantes datos de la psicoesfera, en particular, los provenientes de la publicidad.

En las empresas del circuito superior de Buenos Aires actúan embotelladoras de Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone y Nestlé. Estas grandes empresas, a través de firmas de publicidad globales instaladas en esa metrópolis, crean una verdadera psicoesfera en especial, alrededor de sus marcas, tanto en lo respectivo a campañas publicitarias visuales, como a partir de sponsors de importantes recitales, shows, eventos deportivos, entre otros.

Podrían ser numerosos los ejemplos de la creación de esta psicoesfera alrededor de la propaganda de las grandes marcas, pero resulta interesante mencionar aquí la última campaña de la gaseosa Pepsi, marca que desde hace ya dos años decidió posicionarse en el segundo lugar en el mercado de las colas, liderado por Coca-Cola. Dos son las ideas o creencias populares sobre las que se apoya la nueva campaña publicitaria: la primera, que su precio es menor que el de su rival y, la segunda, que en Argentina debería cambiarse su nombre por Pecsi, por ser la forma popular en la que se la denomina. Crearon así, la Pecsipedia, un sitio web convertido en "el primer diccionario para el 100% de la gente que habla como quiere" (http://www.pecsipedia.com).

También para las empresas del circuito superior marginal la publicidad tiene una importancia cada vez más firme y creciente en la estimulación al consumo y en la aceleración de la circulación de los productos. Entre las empresas de esta porción del circuito superior en Buenos Aires, hemos tomado dos casos que han sido estudiados en profundidad en un trabajo propio (Di Nucci 2011): Prodea (Productos de Agua) y Pritty. Para estas empresas, que se encuentran en esa fase transicional entre el circuito superior propiamente dicho y el circuito inferior, y que intentan diferenciar sus bebidas con marcas nacionales reconocidas; la propaganda cumple una función central, aunque solo dispongan coyunturalmente de los medios económicos necesarios para realizarla.

La publicidad por parte de Prodea está centralizada en la ciudad de Buenos Aires y algunas localidades del Gran Buenos Aires, a través de gigantografías y, a veces, carteles translúcidos en la vía pública renovados mensualmente (entrevista al gerente comercial de Prodea en agosto del 2009). En el año 2008 invirtieron en una campaña publicitaria televisiva con el lanzamiento de la gaseosa Cunnigton sabor cola, con el objetivo de evaluar la posibilidad de introducirla como un producto de manera permanente. Sin embargo, fue retirada del mercado durante ese mismo año lo que denota la condición efímera que, muchas veces, presentan los productos del circuito superior marginal (entrevista al gerente comercial de Prodea en agosto del 2009).

La firma Pritty, de origen cordobés (provincia del centro del territorio argentino), ingresa en el año 2003 al mercado de Buenos Aires y realiza una fuerte inversión en campaña publicitaria televisiva en canales abiertos y de cable, especialmente de su marca de gaseosas Pritty limón, bajo el eslogan "a no todos les gustan las colas" y haciendo alusión a ser una marca cordobesa que llega a Buenos Aires (pueden verse los spots publicitarios en http://www.pritty.com.ar).

En la ciudad de Mar del Plata existe un importante circuito superior marginal en la producción de estas bebidas, concentrado en dos empresas, Nutreco Alimentos y Mar del Plata Soda. Esta última es una empresa de capitales marplatenses que pertenece a Ivess (Instituto de Verificación de Elaboración de Soda en Sifones), un sistema conformado por empresas independientes asociadas a ese Instituto que fabrican sodas y aguas bajo esas normas.

Si bien estas empresas y sus marcas no son creadoras de consumo, necesitan diferenciarse de otras terceras marcas más económicas del circuito inferior producidas en esa ciudad o distribuidas allí, pero elaboradas, principalmente, en el Gran Buenos Aires. En esta búsqueda de distinción, la publicidad se convierte en una herramienta y en una variable esencial, junto a otras, como la elaboración de productos de mejor calidad y la obtención de licencias para producir bajo marcas avaladas por importantes instituciones de salud del país.

Desde esta perspectiva, para la empresa Nutreco Alimentos, desde hace unos años, el marketing y la publicidad ocupan un lugar directriz, con el fin de posicionar sus marcas. Una estrategia usada es colocar grandes carteles con sus marcas de gaseosas Goliat y Sierra de los Padres, formando parte del medio construido urbano, en especial en el centro de la ciudad, la costa y balnearios. Además, realiza publicidad gráfica en el transporte público de pasajeros intraurbano local (autobuses) (entrevista al gerente comercial de Nutreco Alimentos, en agosto del 2009).

En el 2004, esta empresa lanzó una importante campaña para presentar su nueva agua saborizada, para lo cual contrató a una importante agencia (Torresjunges Advertising). Sustentada en el discurso de la salud, esa campaña publicitaria se denominó "Nadando con Georgina" porque contó con la figura protagónica de la medallista olímpica, Georgina Bardach. Dicha publicidad se presentó en televisión, cine, gráfica y también en la vía pública. Además, la firma incursionó en un nuevo tipo de propaganda, la denominada PNT (publicidad no tradicional) que es comúnmente utilizada por empresas del circuito superior y aparece de manera indirecta en programas televisivos o radiales. Se necesita una inversión mucho menor respecto a las tandas publicitarias convencionales en TV o radio.

Otra forma de hacer publicidad comúnmente utilizada por las grandes marcas es a través de la solidaridad organizacional entre grandes eventos deportivos y las grandes empresas de bebidas "saludables". Como indican Santos y Silveira "la solidaridad organizacional supone una interdependencia hasta cierto punto mecánica, producto de normas precedidas por intereses de modo general mercantiles, mutables en función de factores del mercado" (2001, 307). Así, Nutreco Alimentos se suma a esta asociación participando de maratones del Gran Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y en especial, todo tipo de eventos deportivos realizados en la ciudad de Mar del Plata4.

Por su parte, la empresa Mar del Plata Soda no realiza una importante inversión en publicidad, ya que la misma es llevada a cabo por el departamento comercial de Ivess central. Sin embargo, en la entrevista realizada se señala que hay un conocimiento generalizado en la ciudad sobre la fabricación local de estos productos, en especial las gaseosas, por lo que consideran que su fuerte presencia en cada uno de los almacenes de la ciudad, sin distinción de barrios, y en cada familia, a través de sus soderos, es su principal propaganda. El único tipo de publicidad que lleva a cabo es a partir de afiches en los pequeños comercios de barrios, en especial en las vidrieras. Para esta empresa local, su principal escala de actuación es el cotidiano de todos, en los que la copresencia y la vecindad son parámetros esenciales, con base en la contigüidad espacial (Santos 2000a).

Cabe señalar, por último, que en Mar del Plata existe una pequeña empresa familiar denominada Embotelladora Sierras del Atlántico, perteneciente al circuito inferior que embotella bebidas gaseosas de marca Spring-up. Esta firma no realiza ningún tipo de publicidad, pues no la consideran necesaria por dos razones. En primer lugar, creen que su gaseosa se vende porque es muy económica (en el mes de abril del 2009, se comercializaba con un valor entre ARP $1,8 y $2 la botella de 2,250 l); y, en segundo lugar, porque "vendemos a almaceneros que son fieles, compañeros y ellos mismos te hacen la propaganda, te ponen la gaseosas y se preocupan por vendértela" (entrevista realizada al dueño de Embotelladora Sierras del Atlántico en abril del 2009).

Existe aquí una relación de interdependencia entre estos actores y sus acciones que remite a la concepción de solidaridad orgánica, la cual "emana de su existencia en el lugar […] es fruto del propio dinamismo de actividades cuya definición se debe al propio lugar en cuanto territorio usado" (Santos y Silveira 2001, 306). Estas actividades productoras y resultantes de una solidaridad orgánica actúan especialmente en los dominios de la contigüidad, de los lugares vecinos, de las horizontalidades territoriales. Existe aquí un orden local "asociado a una población contigua de objetos, reunidos por el territorio y como territorio, regidos por la interacción", donde "la organización es producto de la solidaridad" (Santos 2000a, 289)

Consideraciones finales

Creemos necesario partir de la caracterización del periodo actual porque consideramos que, en cada uno de los periodos históricos, las condiciones del capitalismo se reúnen y se combinan de una manera específica. Estas le imprimen características particulares al espacio, que es hoy un medio técnico- científico- informacional.

En el periodo actual, las técnicas, la organización, el capital, la información y la publicidad, entre otras variables, han permitido la aparición de una diversidad de marcas para las bebidas gaseosas, banalizando su consumo. Ese objeto de consumo fue históricamente distintivo de las clases sociales más acomodadas, con reducidas o nulas posibilidades de ser consumido por las clases populares -por ser un objeto convertido en marca, de precio elevado-. Además, los discursos omnipresentes y totalizadores del consumo light y saludable llevaron a la creación de nuevas bebidas -como las aguas saborizadas- y a la necesidad de una búsqueda incesante de innovación y diferenciación de productos, entre las empresas hegemónicas que las elaboran.

Entre las variables distintivas de los dos circuitos de la economía urbana (Santos 1979) hemos reflexionado en este trabajo sobre la publicidad. Esta era considerada por el autor como "necesaria" para el circuito superior, y "nula" para el circuito inferior. Sin embargo, en nuestros tiempos, en los que el consumo parece estar en el centro de la sociedad, la publicidad se inmiscuye por todos lados, en todas las actividades, en todos los barrios, creando una necesidad de consumo, que para la mayoría de las personas se cubre a medias, manteniendo cierta carga de insatisfacción.

Afirmamos así que la publicidad realizada por el circuito superior es invasora, totalitaria y creadora de necesidades, encubriendo "discursos", cuyos objetivos son mostrar formas de vida, no siempre alcanzables, ni reales, creando un "sistema ideológico tejido alrededor del consumo y de la información ideologiizados" (Santos 2000b, 49).

Para el circuito inferior, la publicidad pasa a ocupar hoy un lugar importante dentro de sus preocupaciones. Así, las pequeñas embotelladoras buscan formas sencillas para realizar sus propagandas, que tienen un fuerte componente local y se basan en la cooperación interfirmas (embotelladoras- almaceneros), en el "boca a boca", y en la cooperación de distintos actores del circuito inferior, con base en la contigüidad espacial.

Pie de página

1Todas las citas de las obras de Santos, originalmente escritas en portugués, son traducciones elaboradas por la autora.

2En marzo de 1991 se da comienzo al Plan de Convertibilidad, cuando "al establecer un tipo de cambio fijo, por ley, y convertir la moneda argentina en un apéndice del dólar, se renunció explícitamente a todo atisbo de política monetaria y cambiaria autónoma". Con este esquema de política económica se redujo sustancialmente la "frontera nacional a niveles quizás inéditos desde 1930, pues el Estado renunció no solamente a la emisión sin respaldo en reservas en oro y divisas para garantizar la Convertibilidad, sino que se comprometió a no financiar un eventual déficit con la citada emisión, por lo que el nivel de circulación interna dependió, desde entonces, del monto de recursos acumulados en el Banco Central en activos externos" (Rofman y Romero 1998, 271).

3Así, en Argentina, del 2001 al 2002, la pobreza creció 40%, lo que produjo que más de la mitad de la población no pudiera acceder con sus ingresos a la canasta de alimentos y servicios básicos. La canasta básica, que determina la línea de pobreza, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), trepó de ARP $ 599 a $ 716, pero además de subir esta cuota, la crisis bajó los ingresos a fuerza de desempleo. En efecto, desde mayo de 2001 hasta noviembre de 2002, se perdieron 750.000 puestos de trabajo. El 80% de los empleos destruidos corresponden a puestos formales y, de ellos, dos tercios son empleos asalariados y estables. En el mismo lapso, el cuentapropismo creció 11% su participación en el total de ocupados.

4Mar del Plata es una gran ciudad media de la provincia de Buenos Aires. Contaba para el año 2001 con 541.000 habitantes (último dato censal disponible, Indec 2001). Es uno de los centros turísticos de veraneo más importantes de Argentina, debido a sus playas sobre la costa del mar Atlántico.

Referencias

Alonso, Luis Enrique. 1999. El discurso de la globalización y la nueva desigualdad regional. Estudios regionales 54: 125-148. http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf625.pdf (consultado en mayo del 2007). [ Links ]

Antongiovanni, Lidia. 2001. Alguns nexos entre a atividade publicitária e o território brasileiro. En O Brasil: Território e sociedade no inicio do século XXI, eds. Milton Santos y María Laura Silveira, 401-411. Rio de Janeiro: Record. [ Links ]

Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. 2008. Informe Oficial de Inversión Publicitaria Argentina. http://www.aaap.org.ar/inversion_2008/texto_inversion_publicitaria_argentina_2008.pdf (consultado en enero del 2010). [ Links ]

Baudrillard, Jean. 1971. La moral de los objetos. Función- signo y lógica de clase. En Los objetos, eds. Abraham A. Moles, et ál., 37-75. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. [ Links ]

Baudrillard, Jean. 1997. Los sistemas de objetos. México: Siglo XXI. [ Links ]

Bauman, Zygmunt. 2003a. Modernidad Liquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Bauman, Zygmunt. 2003b. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa. [ Links ]

Bauman, Zygmunt. 2005. La globalización. Consecuencias humanas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Castel, Robert. 1997. La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Barcelona: Paidós. [ Links ]

Claves. 2008. Bebidas sin alcohol e isotónicas. Estudio de Análisis de los Competidores. Información Competitiva. http://www.aam-ar.org.ar/pdf/investigaciones/Bebidas_sin_alcohol.pdf(consultado en febrero del 2010). [ Links ]

Di Nucci, Josefina. 2010. Divisiones territoriales del trabajo y circuitos de la economía urbana en ciudades argentinas: las posibilidades técnicas de la producción bebidas gaseosas en el circuito inferior. Trabajo presentado en el Espaço de Socialização de Coletivos "Da pobreza estrutural à resistência: pensando os circuitos da economia urbana" del XVI Encontro Nacional de Geógrafos, en Porto Alegre, Brasil. [ Links ]

Di Nucci, Josefina. 2011. División territorial del trabajo y circuitos de la economía urbana: bebidas gaseosas y aguas saborizadas en Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil. Tesis de Doctorado en Geografía, Universidad Nacional del Sur. [ Links ]

Diario Argentino. 2001. Multa a Pepsi por H2Oh!. Diciembre 7 del 2007, 12. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-95822-2007-12-07.html. (consultado en noviembre de 2008). [ Links ]

García Ballesteros, Aurora. 1998. Nuevos espacios del consumo y exclusión social. Anales de Geografía de la Universidad Complutense 18: 47-63. [ Links ]

García- Canclini, Néstor. 1995. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo. [ Links ]

Harvey, David. 2004. Espaços de Esperança. São Paulo: Loyola. [ Links ]

Ianni, Octavio. 1999. La sociedad global. México: Siglo XXI. [ Links ]

Juárez, Fabiana. 2006. La marca es lo de menos. Diario de Cuyo.com, febrero 5. De 2010. http://www.diariode-cuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=140172 (consultado en noviembre del 2008). [ Links ]

Lefebvre, Henri. 1972. La vida cotidiana en el mundo moderno. Madrid: Alianza. [ Links ]

Rofman, Alejandro B. y Luis A. Romero. 1998. Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina. Buenos Aires: Amarrortu. [ Links ]

Romero, Javier. 2000. Argentina. Segunda selección. Revista Veintidós 13 (enero): 34-37. [ Links ]

Santos, Milton y María Laura Silveira. 2001. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record. [ Links ]

Santos, Milton. 1979. O Espaço dividido. Os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves. [ Links ]

Santos, Milton. 1992. Espaço & Método. São Paulo: Nobel. [ Links ]

Santos, Milton. 1996a. De la totalidad al lugar. Barcelona: Oikos-Tau. [ Links ]

Santos, Milton. 1996b. O retorno do território. En Território. Globalização e Fragmentação, eds. Milton Santos, Maria Adélia A. de Souza y Maria Laura Silveira, 15-20. São Paulo: Hucitec. ANPUR. [ Links ]

Santos, Milton. 1997. Técnica, espaço, tempo. Globalização e Meio Técnico- Científico- Informacional. São Paulo: Hucitec. [ Links ]

Santos, Milton. 2000a. La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona: Ariel. [ Links ]

Santos, Milton. 2000b. Por uma outra globalização. Do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record. [ Links ]

Santos, Milton. 2008. A urbanização Brasileira. São Paulo: Edusp. [ Links ]

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). 1999. Informe sobre bebidas. Perspectivas de la industria y el mercado." http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_12/12_08_bebidas.htm (consultado en febrero del 2002). [ Links ]

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). 2003. Bebidas gaseosas. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/bebidas/gaseosas_03/Bebidas_gaseosas.htm (consultado en abril del 2009). [ Links ]

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). 2004. Bebidas Gaseosas. Análisis de Cadena Alimentaria. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/bebidas/Ficha_gaseosas_04/Gaseosas.htm (consultado en octubre del 2008). [ Links ]

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). 2006. Aguas embotelladas. Análisis de la cadena alimentaria. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_31/cadenas/aguas_embotelladas.htm (consultado en octubre del 2008). [ Links ]

Silveira, María Laura. 1999. Um país, uma região. Fim de século e modernidades na Argentina. São Paulo: FAPESP-Laboplan-Universidade São Paulo. [ Links ]

Silveira, María Laura. 2007. Metrópolis brasileñas: un análisis de los circuitos de la economía urbana. Eure 100: 149-164. [ Links ]

Svampa, Maristella. 2005. La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus. [ Links ]

Uribe Ortega, Graciela. 1993. La articulación entre lo global y lo local en los estudios de Geografía Humana. Artículo presentado en el V Encuentro de Geógrafos de América Latina, La Habana, Cuba. [ Links ]

Wortman, Ana. 2003. Pensar las clases medias. Consumos culturales y estilos de vida urbanos en la Argentina de los noventa. Buenos Aires: La Crujía. [ Links ]