Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía

versão impressa ISSN 0121-215Xversão On-line ISSN 2256-5442

Cuad. Geogr. Rev. Colomb. Geogr. v.21 n.1 Bogotá jan./jun. 2012

Subdivisão domiciliar: a precarização do habitat urbano no complexo da Maré, rio de Janeiro, Brasil

Subdivisión del hogar: la precarización de la vivienda urbana en el Complexo da Maré, Río de Janeiro, Brasil

Home Subdivision: The Precarization of Urban Habitat in the Compexo da Maré, Rio de Janeiro, Brazil

Vinícius Lucas Santana*

Augusto César Pinheiro da Silva**

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Brasil

*Geógrafo e professor de Geografia. Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em 2009, é colaborador do grupo de pesquisa de Gestão Territorial no Estado do Rio de Janeiro (GeTERJ), desde 2005, e foi recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Maré 2010. Foi morador do Complexo da Maré, RJ.

Endereço postal: Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea, Rio de Janeiro, Brasil. Depto. de Geografia, sala 411F. CEP: 22451-900.

Correio eletrônico: viniciusgeografia@yahoo.com.br

**É professor-assistente da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), onde ocupa o cargo de coordenador da pós-graduação em Geografia (PGE) e é professor-adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É líder do grupo de pesquisa de Gestão Territorial no Estado do Rio de Janeiro (GeTERJ), orientando alunos Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e mestrandos diversos, principalmente nos temas relacionados ao grupo de pesquisa. Fez o pós-doutorado na Universidad Autónoma de Madrid entre 2009 e 2010.

Correio eletrônico: ugustoc@puc-rio.br;

acpinheiro08@gmail.com

Recebido: 30 de maio de 2011. Aceito: 19 de janeiro de 2012.

Artigo de pesquisa sobre a subdivisão das moradias em alguns bairros brasileiros do Complexo da Maré, Brasil.

Resumo

O tema "habitação" nos países latinoamericanos é significativo ante o campo de desenvolvimento de políticas públicas para a qualidade de vida em cidades com grandes contingentes populacionais que vivem em ambientes insalubres, com pouco acesso a serviços públicos e subestimados pelas dinâmicas sociais inclusivas. As favelas cariocas são espaços que sofrem transformações como parte do ambiente metropolitano brasileiro. Assim sendo, o artigo ilustra a dinâmica da subdivisão domiciliar que ocorre em algumas favelas cariocas e que expressam projetos de sobrevivência na metrópole ao mesmo tempo em que promovem uma ampliação da especulação imobiliária, causando males significativos em todo o ambiente urbano.

Palavras-chave: espaço urbano, políticas públicas, precarização das habitações urbanas, subdivisão domiciliar.

Resumen

El tema "vivienda" en los países latinoamericanos es significativo frente al campo de desarrollo de políticas públicas para la calidad de vida en ciudades con grandes contingentes poblacionales que viven en ambientes insalubres, con poco acceso a servicios públicos y subestimados por las dinámicas sociales inclusivas. Las comunas cariocas son espacios que sufren transformaciones como parte del ambiente metropolitano brasileño. Así, el artículo ilustra la dinámica de la subdivisión domiciliar que ocurre en algunas comunas cariocas y que expresan proyectos de supervivencia en la metrópolis al tiempo en que promueven una ampliación de la especulación inmobiliaria, ocasionando males significativos en todo el entorno urbano.

Palabras clave: espacio urbano, políticas públicas, precarización de las viviendas urbanas, subdivisión domiciliar.

Abstract

In Latin American countries, housing is an important issue when developing public policies aimed at improving quality of life in cities with large populations which live in unhealthy conditions, have little access to public services, and do not participate in inclusive social dynamics. As part of the Brazilian metropolitan environment, carioca communes are spaces that undergo transformations. The article illustrates the dynamics of residential subdivision that takes place in some carioca communes as an expression of projects for survival in the metropolis, which, at the same time, promote real estate speculation and is causing significant damages in the entire urban environment.

Keywords: urban space, public policies, insecurity of urban housing, residential subdivision.

Introdução

O déficit e a inadequação habitacional se colocam como duas das principais preocupações e necessidades das políticas públicas urbanas brasileiras, principalmente nas suas grandes regiões metropolitanas, como é o da metrópole Rio de Janeiro. De acordo com a Fundação João Pinheiro (2008), o déficit habitacional está relacionado à necessidade de reposição total de unidades habitacionais precárias e ao atendimento à demanda reprimida, por meio da construção de novas unidades habitacionais. Por outro lado, a inadequação habitacional no mundo subdesenvolvido se caracteriza por pelo menos uma das características a seguir: inexistência de unidade sanitária nos domicílios (redes de esgoto e água potável), inadequação fundiária urbana e depreciação do preço do solo, o que amplia as péssimas condições de habitabilidade presentes hoje nos bairros e localidades periféricas dos grandes centros urbanos do Brasil.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro -em adelante, RMRJ-, a mesma fundação informa que havia, há uma década, um déficit habitacional de, aproximadamente, 11% do total de sua população. Como não houve, no recorte regional selecionado (no nível municipal e estadual), nenhuma política pública habitacional mais ampla do que a do projeto Minha Casa, Minha Vida1, do governo federal, para as populações de baixa renda, nos últimos 10 anos (2001-2011), o aumento de proprietários na população total não melhorou, já que, pelos dados preliminares do Censo brasileiro de 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -em adelante, IBGE- 2010b), há mais casas vazias no País do que pessoas sem moradia, o que indica como caminharam as políticas públicas habitacionais no Brasil, na última década. Tal compreensão reforça ainda mais a pouca qualidade das políticas de habitação popular na RMRJ, uma vez que, segundo os dados obtidos pela pesquisa da fundação citada, entre 1991 e 2000 a RMRJ obteve a menor taxa de crescimento anual em relação ao déficit habitacional total dentre as dez regiões pesquisadas, crescendo apenas 0,7% nesse tipo de investimento social.

De acordo ainda com os dados da Fundação Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de Janeiro -em adelante, CIDE- (2008), o número de domicílios improvisados e cômodos cedidos e alugados (em 1991, essa modalidade representava 2,54% do total de domicílios do estado) passou a representar 4,28%, ou seja, praticamente dobrou em uma década. Essa situação é ainda mais grave e representativa nos aglomerados subnormais2 da RMRJ, onde as favelas representavam, em 2000, 10,89% do total de domicílios (CIDE 2008).

Assim sendo, este artigo busca confirmar, com base em diversos estudos já desenvolvidos sobre o tema, como a carência de habitações nas metrópoles brasileiras vem levando à adoção de uma nova lógica de sobrevivência nas favelas cariocas: a subdivisão domiciliar, com foco no Complexo da Maré. Formada por 16 comunidades faveladas e ex-faveladas, a Maré reúne cerca de 134 mil habitantes (Centro de Estudos e Ação Solidária da Maré -em adelante, CEASM- 2008) ou 113 mil habitantes (IBGE 2010a) em uma área de, aproximadamente, 800 mil metros quadrados (80 campos de futebol), e o seu crescimento na forma de um complexo de "comunidades"3 é um dos mais expressivos na indicação dos processos desiguais de transformação das cidades frente à lógica da Modernidade, já que esta inclui precariamente, segmenta socioespacialmente e define a posição territorial dos indivíduos nos espaços urbanos.

Desde o final do século XX, frente à magnitude espacial dessas comunidades ao longo do litoral da Baía da Guanabara, no sentido sul-norte, a Maré passou a ser reconhecida, institucionalmente, como uma Região Administrativa -em adelante, RA-4, no município do Rio de Janeiro. Se tal RA recebesse o título de município, este ocuparia a 17ª posição em termos populacionais no estado do Rio de Janeiro (CEASM 2008).

Localizado na região da Leopoldina, entre as mar-gens da Avenida Brasil, da Linha Vermelha e cortada pela Linha Amarela, o Complexo da Maré (figura 1) se torna atrativo à população de baixa renda, já que o grau de acessibilidade aos serviços públicos e ao mercado de trabalho tende a ser maior do que em outras áreas mais periféricas da cidade. Outros fatores podem ser considerados como atrativos naquele espaço para as populações de baixa renda do Rio de Janeiro como, por exemplo, o custo de vida do local, que é relativamente baixo em comparação com os "bairros formais" da cidade, além da facilidade de serem burlados os custos do consumo de serviços básicos como energia, água e esgoto, além de outros "mais especializados" como os serviços de TV por assinatura e internet de banda larga.

Uma das principais faces do crescimento do habitat urbano precário5 e, consequentemente, do esgotamento do modelo de urbanização vigente é o processo de adensamento domiciliar baseado na fragmentação de unidades de moradia. Trata-se da subdivisão dos imóveis em duas ou mais unidades domiciliares ou cômodos, com o objetivo de comportar duas ou mais famílias. Tal estratégia de moradia no Complexo mostra dois vetores importantes no âmbito das políticas públicas no Rio de Janeiro: 1) o aumento da especulação imobiliária nas favelas e 2) a conivência do poder público nesse processo, já que as subdivisões ocorrem em um ritmo frenético e sem nenhuma observância ou controle do Estado, o que afeta, ainda mais, a ineficácia dos serviços públicos nos ambientes comunitários.

Essa forma de ocupação, realizada, majoritariamente, pela população de baixa renda em prol do seu direito de viver na cidade, é um reflexo das insuficientes e ineficientes políticas habitacionais realizadas na cidade. Negligenciada pela gestão pública, essas formas de ocupação tendem a agravar os níveis de inadequação habitacional nas metrópoles, pois se intensifica o adensamento urbano e a pressão sobre os recursos já escassos no lugar. Além disso, por se caracterizar pela transformação interna dos imóveis, essa forma de ocupação acaba se refletindo pouco na paisagem concebida das favelas e, nesse sentindo, faz-se fundamental a maior compreensão em relação aos processos de ocupação habitacional em curso no tecido urbano, a fim de que os agentes e atores envolvidos -governos, técnicos e população- sejam instrumentalizados para lidarem de maneira mais efetiva e clara com as dinâmicas atuais que afetam as "comunidades" faveladas.

O processo de consolidação do complexo da Maré na metrópole carioca

A delimitação do Complexo no Rio de Janeiro

Apesar de o processo de ocupação do espaço onde hoje se localiza o Complexo da Maré ter se iniciado na década de 1930 através de donos de chácaras portugueses e italianos e, mais fortemente, na década de 1940, pela população pobre removida da parte central da cidade carioca (além do crescimento de imigrantes de todo o País, em especial do Nordeste)6, as dinâmicas iniciais de formação da Maré nos remetem ao início do século XX (CEASM 2008).

Segundo Abreu (1992), a modernização do centro da cidade do Rio de Janeiro na gestão de Pereira Passos (1902-1906) foi realizada através da construção de prédios em estilo eclético, em detrimento de centenas de moradias coletivas conhecidas como cortiços, que foram derrubados, e onde coabitava parte expressiva da população de baixa renda da capital do País. Tal ação ficou conhecida como o "bota abaixo", fazendo-se referência à derrubada das habitações onde vivia a população mais pobre da cidade.

Sem qualquer programa habitacional para realocar essas populações removidas da região central da cidade do Rio de Janeiro, que se modernizava velozmente desde o início do século XX, uma das estratégias adotadas pelos sucessivos governos do Distrito Federal daquela época foi a incrementação dos novos meios de transportes em direção aos subúrbios, no intuito de reduzir as distâncias entre a região central da cidade e as áreas menos valorizadas no processo de especulação imobiliária, o que impulsionaria as populações pobres a migrarem para áreas mais baratas em termos do valor do solo urbano e dos serviços prestados.

Contudo, foi somente a partir de meados da década de 1940 que o processo de ocupação do espaço onde atualmente se localiza a Maré se fortaleceu. Segundo o CEASM (2008), dois fatores foram decisivos para a rápida ocupação daquele espaço. O primeiro foi a construção, em 1946, da então "Variante Rio-Petrópolis", posteriormente nomeada de Avenida Brasil. A construção dessa via proporcionou o crescimento de um cinturão industrial às suas margens que, somado à desvalorização imobiliária dos terrenos alagadiços do eixo sul-norte litorâneo da Baía de Guanabara (litoral leste da cidade) e a própria avenida, acabou criando condições bastante favoráveis para o surgimento de "comunidades faveladas".

O segundo fator foi o grande fluxo migratório ocorrido no País logo após a Segunda Guerra Mundial, sendo o Nordeste, predominantemente, a região de repulsão, e as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, as áreas de atração, o que determinou um crescimento demográfico expressivo na cidade carioca. As causas estruturais desse grande fluxo migratório estavam no avanço do latifúndio do espaço rural brasileiro, notada-mente na fronteira consolidada do litoral do País (Becker 1997) e nas precárias condições de vida e trabalho na região nordestina, o que favorecia o êxodo rural. Em contrapartida, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, concentradoras dos investimentos públicos e priva-dos, apresentavam-se no imaginário do povo brasileiro como os locais do progresso e do desenvolvimento.

Por estarem alocadas ao longo dos novos eixos industriais do Distrito Federal definidos nos governos de Getúlio Vargas, as favelas que cresciam às margens da baía acabaram sendo locais propícios para a instalação de migrantes. É nesse bojo das transformações espaciais, em escala nacional, que o processo de ocupação do atual complexo deve ser inserido e entendido. Diante da conjuntura apresentada, deu-se, a partir da década de 1940, um acelerado crescimento de habitações provisórias marcadas pela precariedade e insalubridade às margens da Baía de Guanabara (Amador 1992 e Coelho 2007).

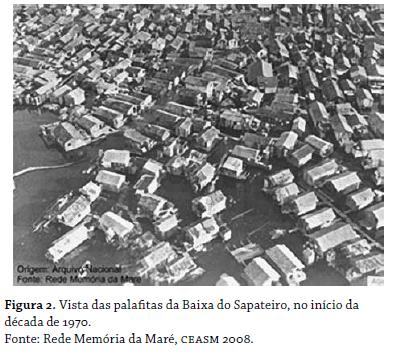

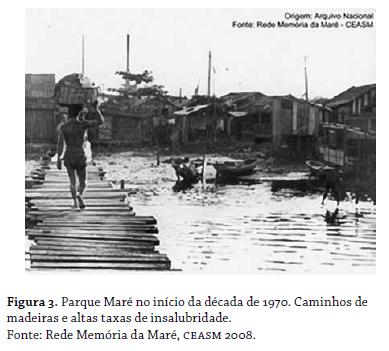

Inicialmente, as habitações foram instaladas nas encostas do Morro de Timbau que, naquela época, era uma das poucas áreas de terra firme na região (CEASM 2002). Contudo, foram as palafitas que acabaram predominando como forma de ocupação naquele espaço (figuras 2 e 3). Diversas comunidades surgiram no período com esse tipo de formação como estrutura de moradia e habitabilidade, e comunidades como a Baixa do Sapateiro e o parque Maré, ambas ao norte do Morro do Timbau, são formadas, quase que em sua totalidade, por habitações de palafitas. Desse modo, estabeleceu-se sobre aquela região, entre os anos 1940 e 1970, a rápida ocupação horizontal em muitas comunidades.

Diante do rápido aumento do número de ocupações irregulares instaladas por toda a cidade, nos anos de 1960 o governo Carlos Lacerda criou um programa de habitação que tinha como foco a remoção das populações de áreas inabitáveis e a sua instalação em habitações "com condições dignas" de moradia. Para isso, foram criados, inicialmente, os Centros de Habitações Provisórias -em adelante, CHPs-, que funcionariam como um local de triagem onde os moradores removidos de outras partes da cidade passariam por um "processo de preparação" para morarem em locais urbanizados e com infraestrutura. Um dos locais escolhidos para a construção dos CHPs foi a Maré, e essa nova alocação deu origem à comunidade da Nova Holanda, em 1961. Porém, o que era provisório acabou se tornando permanente e, sendo assim, os serviços e construções com validades vencidas começavam a passar por sérios problemas de deterioração, com a queda acentuada da qualidade de vida das populações lá instaladas.

Ao final dos anos de 1970, a urbanização acelerada e a industrialização concentrada do País geraram um quadro de crescimento populacional urbano desordenado nas metrópoles, principais lócus de investimentos públicos e privados voltados para o crescimento econômico. Por se tratar de uma área desvalorizada e de pouco interesse aos especuladores imobiliários, o conjunto de favelas da Maré tornou-se um espaço representativo do crescimento urbano desordenado da cidade do Rio de Janeiro. Nota-se que esse rápido crescimento urbano, principalmente nas metrópoles, ocorreu em um contexto em que os instrumentos de planejamento urbano pautados na tecnocracia privilegiavam questões estruturais associadas a horizontes distantes e estanques da nova realidade, ao invés de estarem a serviço do combate das crescentes desigualdades socioespaciais no interior do espaço urbano (Villaça 1998 apud Pequeno 2008). O reflexo dessa incompetência na gestão pública fez com que, já nos anos de 1970, a cidade do Rio de Janeiro possuísse boa parte de sua população vivendo em aglomerados urbanos subnormais (IBGE 2010) ou favelas.

Verticalizando a Maré: mudanças infraestruturais e legais das favelas cariocas

A intensificação da favelização e o grande número de aglomerados subnormais instaladas nas metrópoles brasileiras na década de 1970 fizeram com que alguns paradigmas sobre esses espaços de moradia fossem quebrados. Antes reconhecida como "incômodo urbano" e, portanto, uma estrutura a ser removida, a favela passou a ser percebida, pelo poder público, como lócus da miséria que necessitava, urgentemente, de intervenções voltadas para a qualidade de vida (Pasternak Taschner 1997). O período citado anteriormente foi marcado pelas políticas de urbanização e legalização fundiária nas favelas e, no caso específico do atual Complexo da Maré, a intervenção do poder público se deu por meio do Projeto-Rio, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que teve, como objetivo principal, o melhoramento do ambiente urbano das comunidades. Esse projeto foi responsável pela implementação da pavimentação, instalação de boa parte da atual rede de esgoto da Maré, retirada das palafitas, criação de solo urbano via aterramento de mangues e de parte da Baía de Guanabara para a construção das casas e prédios para população de baixa renda, em especial, as famílias que viviam nas palafitas. Criaram-se condições para ambientação ecológica e paisagística do trecho mais poluído da Baía de Guanabara, que ia desde a Ponta do Caju até os rios Sarapuí e Meriti, em Duque de Caxias (CEASM 2008).

Em 1979 foram iniciadas, pelo poder público federal, as obras que deram origem às primeiras habitações definitivas do Complexo. Apesar do clima de desconfiança que tal intervenção provocou na população (devido, notadamente, à postura autoritária do Estado daquela época frente às associações de moradores), o projeto teve seu início. Dessa forma obteve-se, durante a década de 1980, a construção dos primeiros conjuntos habitacionais do Complexo, cujas formas determinavam um padrão de habitabilidade no modelo de casas geminadas e apartamentos (figura 4). As casas eram compostas por uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro, totalizando 30m². Além desses cômodos, as casas possuíam uma varanda à frente, um quintal nos fundos e um corredor ao lado, que, ao invés de serem utilizados como espaços de lazer e outros serviços, eram integrados, a partir da incorporação dos moradores, ao conjunto de cômodos da casa por meio da autoconstrução, pois havia, em grande parte das famílias, a necessidade de um espaço privado maior do que aquele construído pelo poder público.

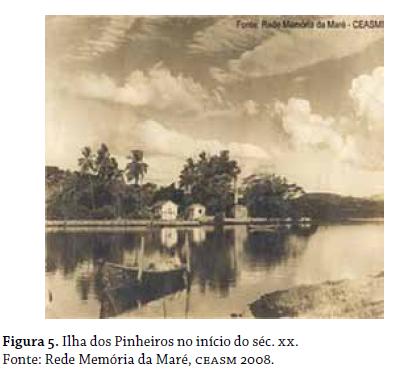

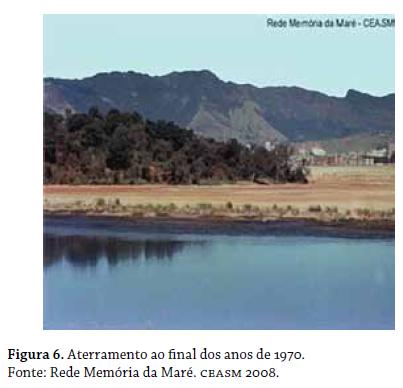

Os conjuntos habitacionais em forma de casas geminadas foram construídos na área onde se localizava o antigo aeroporto de Manguinhos, dando origem à Vila do João -uma homenagem ao então presidente da República General João Batista Figueiredo-, na área onde está a exuberante Ilha do Pinheiro (figura 5), que foi envolvida por um aterro de 69 hectares da Baía de Guanabara (figura 6). Já em relação aos apartamentos, eles foram construídos no intuito de promover a autossustentação do Projeto-Rio, já que as unidades habitacionais seriam destinadas às famílias pobres "de maior poder aquisitivo", que pagariam, pelo imóvel, mensalidades a "preços populares". Porém, o plano acabou fracassando.

A maior parte das habitações do projeto se destinava às famílias que moravam nas palafitas da própria Maré, em condições precárias e insalubres. A construção desses conjuntos habitacionais e a urbanização em áreas já aterradas e ocupadas do Complexo da Maré culminaram em uma profunda e acelerada transformação da paisagem daquele espaço da cidade. Dentre as mudanças mais expressivas, destaca-se a extinção das palafitas, o aterramento de parte da Baía de Guanabara, a intensa criação de solo urbano, a incorporação da Ilha do Pinheiro ao continente e a própria formação do que hoje é o núcleo do conjunto de favelas da Maré, que vai desde o conjunto Esperança, no bairro de Manguinhos, até o parque União, na entrada da Ilha do Governador (CEASM 2008).

No que tange à política de legalização fundiária do Complexo, também engendrada no Projeto-Rio, percebe-se hoje que ela foi responsável, em grande parte, pela geração de um intenso movimento de investimento imobiliário pelas famílias moradoras. Esse investimento também foi impulsionado pelas políticas de urbanização da área, que acabavam por valorizar o metro quadrado daquele espaço em relação a outros espaços também segregados em termos de serviços públicos, porém mais distantes do centro da cidade, como a zona oeste do Rio de Janeiro.

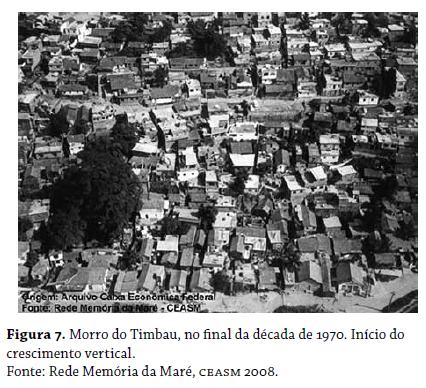

Esse aumento de investimento e do esforço familiar na autoconstrução trouxe à tona outra forma de ocupação que vai marcar profundamente a paisagem do espaço da Maré. Trata-se do processo de verticalização dos imóveis (figura 7), que atingiu grande parte das metrópoles brasileiras afetadas pelo processo de especulação imobiliária, notadamente a partir da década de 1970.

Com a transformação dos barracos de madeiras em casas de alvenaria, as famílias passaram a ter possibilidades de ampliar seus imóveis verticalmente. Na maioria dos casos, essa possibilidade se encaixava perfeitamente nas necessidades habitacionais dos grupos familiares da comunidade, que aumentavam frente às mudanças do perfil populacional brasileiro com a transição demográfica do período, nas metrópoles do País. Além das expressivas taxas de natalidade, no Brasil, na década de 1970, as famílias das favelas da Maré cresciam pelo casamento dos filhos mais velhos ou pela incorporação de novos integrantes às famílias, que continuavam a chegar do nordeste brasileiro e do interior do estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, a verticalização se estabelece como uma estratégia habitacional para o crescimento familiar e, por vezes, de renda complementar para as famílias que alugavam os sobrados recém-construídos. Tal dinâmica nas favelas da região metropolitana do Rio de Janeiro se configurou como uma importante válvula de escape para os problemas habitacionais de outras regiões empobrecidas do País.

Além de viabilizar, fisicamente, a ampliação dos imóveis, a casa de alvenaria transformou os antigos telhados de zinco e telhas em terraços, popularmente conhecido como lajes7. De imediato, as lajes, cercadas por muros ou não, passaram a ter importantes funcionalidades para as famílias das localidades caracterizadas pelas autoconstruções. Dentre as funções das lajes, devem ser destacadas: a sua utilização como área de serviço, espaço de lazer (em especial, na cidade do Rio de Janeiro, o banho de sol, o churrasco e a pipa) e a própria reserva de valor do imóvel, o que estabeleceu, desde então, um intenso "mercado de lajes" nas comunidades da cidade. Na maioria das vezes, os contratos firmados entre as partes que negociavam eram registrados nas associações de moradores e tal modalidade de registro de aquisição de propriedade é completamente legitimada pela comunidade.

Para Marzulo (2004), a presença das lajes é tão forte nas favelas que elas passam a formar verdadeiros caminhos aéreos; elas são utilizadas, estrategicamente, pelo tráfico de drogas, que controla as incursões policiais e de bandos rivais pelos seus territórios. Para esse mesmo autor, a verticalização nas favelas decorreu também devido a mutações sistemáticas típicas da sociedade contemporânea, que faz da expansão da área de moradia um estoque imobiliário crescente, alojando novos moradores oriundos, em geral, das periferias metropolitanas e do nordeste brasileiro (no caso do Rio de Janeiro), tornando-se, para quem tem a sua posse, uma importante renda complementar.

Subdivisão domiciliar: estratégias de moradia e de uma especulação "invisível" no tecido socioespacial do rio de Janeiro – Procedimentos metodológicos

Desde o final do século XX, segundo os dados do IPP (2009), a criação de um estoque imobiliário via ampliação horizontal e vertical do imóvel vem perdendo força. A estratégia adotada pelas famílias das favelas para a recriação desse "estoque" tem sido a de fragmentar os imóveis, acompanhada de pequenas ampliações como a construção de banheiros ou pequenas verticalizações. Tal concepção de ocupação de espaços altamente fragmentados parte das demandas da grande população "sem teto" da cidade que, por sua vez, aceita tal estratégia condicionados pelos seus reduzidos ganhos salariais. Para a identificação do processo investigado, foram utilizados dados estatísticos produzidos pelo IBGE (2010a) e pelo Censo Maré 2000 realizado pelo CEASM (2008), além de trabalhos de campo realizados no interior das comunidades do Complexo da Maré.

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de agosto e setembro de 2008. Tal pesquisa buscou identificar os domicílios criados por meio da subdivisão domiciliar nos últimos anos naquele espaço8.

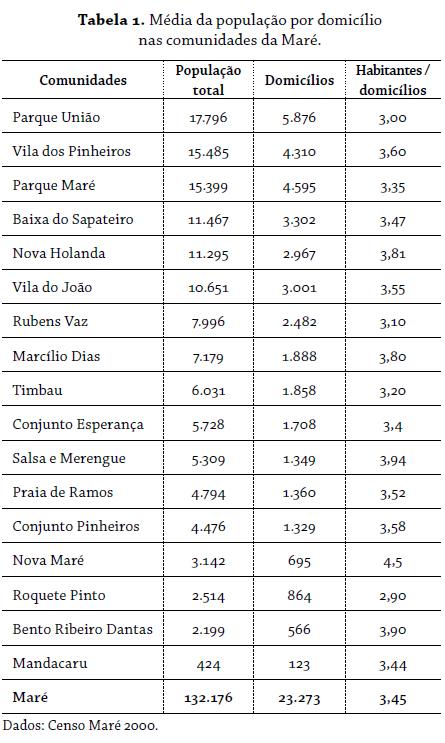

Apesar do grande esforço realizado, a amplitude territorial e populacional do recorte espacial, aliado ao risco do trabalho em uma região violenta da cidade, acabou limitando a aquisição de dados mais amplos sobre as localidades. Com isso, deixamos claro que a pesquisa se configura como uma amostra na qual a quantidade de endereços pesquisados levou em consideração o número de domicílios que cada comunidade possuía de acordo com o Censo Maré de 2000 (tabela 1). Lembramos ainda que, em algumas áreas do Complexo, a pesquisa não pôde ser realizada devido à proibição de traficantes ou de grupos milicianos9.

Os dados apresentados na tabela 1 confirmam a hipó-tese levantada no início da investigação do grupo de pesquisa de Gestão Territorial no Estado do Rio de Janeiro -em adelante, GeTERJ-10: os dados oficiais mascaram a realidade da ocupação das moradias das comunidades, já que a relação média de moradores por unidade habitacional não corresponde à realidade dos componentes de cada unidade. Tal conclusão é obtida, uma vez que os dados levantados pelos recenseadores correspondem ao proprietário oficial da casa e sua família, que sublocam quartos e quitinetes11 para pessoas diversas (que podem ser sozinhas ou núcleos familiares menores - casal e filho único, mães divorciadas com filhos, casais sem filhos, homens solteiros), a partir da autoconstrução com o partilhamento interno das unidades, o que torna o quantitativo de moradores muito maior do que os dados oficiais da tabela 1 podem informar. Ou seja, existe uma expressiva "população invisível" aos olhos da legislação que habita o Complexo, mas que consome serviços, gera riquezas, paga impostos e necessita ser incluída nas políticas públicas desenvolvidas pelos poderes instituídos.

As visitas realizadas foram baseadas nos domicílios das seguintes comunidades da Maré: Parque União, Rubens Vaz, Nova Holanda, Parque Maré, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Vila do Pinheiro, Conjunto dos Pinheiros, Salsa e Merengue, Vila do João e Conjunto Esperança. As entrevistas foram realizadas de maneira "aberta", sem o preenchimento de formulários, considerando que a resistência dos moradores em relação aos documentos oficiais e a fragilidade frente aos poderes ilegais expõem em demasia os entrevistados e os entrevistadores.

De acordo com a amostra obtida, as comunidades que apresentaram maiores ocorrências de subdivisão domiciliar nos últimos anos foram Parque União (17%), Baixa do Sapateiro (17%) e Parque Maré (15%). Em seguida, Vila do João (12%) e Vila do Pinheiro (10%). As comunidades do Morro do Timbau, Nova Holanda, Salsa e Merengue e Bento Ribeiro Dantas tiveram de 3% a 5% de ocupação via subdivisão domiciliar nos últimos anos. Nas comunidades Conjunto dos Pinheiros e Conjunto Esperança não foi encontrado processo de ocupação por meio da subdivisão domiciliar.

Com base na amostra, percebemos que as comunidades com maior subdivisão domiciliar são aquelas que foram formadas a partir da autoconstrução. Já entre as comunidades com números reduzidos ou nulos de subdivisão domiciliar, somente uma não foi construída pelo poder público, a comunidade do Morro do Timbau; o restante foi construído por projetos habitacionais governamentais12. Esse fato evidencia a diferente intencionalidade dos "projetistas" dos imóveis. De um lado, a população de baixa renda, que ocupa e constrói com a clara intenção de expandir e valorizar seu bem durável que, na maioria das vezes, é o único bem que possui; por outro lado, está o poder público, que implementa modelos arquitetônicos habitacionais que, na maioria das vezes, inviabilizam, ao máximo, a expansão dos imóveis para a contenção do crescimento urbano desordenado. Cabe lembrar que, em nenhum dos dois casos, há a vistoria da prefeitura para liberar o "habite-se"13. Para Santos,

[...] de um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de ações leva à criação de novos objetos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra sua dinâmica e se transforma. (Santos 1996, 63)

As comunidades da Vila do Pinheiro e Vila do João foram as únicas construídas por projetos habitacionais de governo que apresentaram mais de 10% de ocorrência do processo de subdivisão domiciliar. Vale lembrar que essas duas comunidades foram formadas a partir de casas geminadas, as quais possuíam terrenos para uma possível ampliação do imóvel tanto horizontalmente quanto verticalmente.

No mesmo levantamento pode-se identificar que aproximadamente 90% dos domicílios criados nos últimos anos por meio da subdivisão domiciliar são sublocados com a função de habitação, sendo que o restante é vendido em um processo ilegal de comercialização de imóveis nos espaços urbanos com irregularidade fundiária e sem o "habite-se" da prefeitura da cidade, como já visto. De acordo com os proprietários das unidades originais, os domicílios no Complexo são mais valorizados quando alugados (mesmo que a média de permanência dos inquilinos seja de apenas um ano), já que a compra do imóvel, além do fator de ilegalidade e da insegurança de um investimento sobre o qual não se tem a comprovação documental oficial da compra, como o título de propriedade, significa que o comprador tem uma expectativa de vida longa naquele espaço, o que não é o projeto de vida da maioria das pessoas que alugam as unidades construídas.

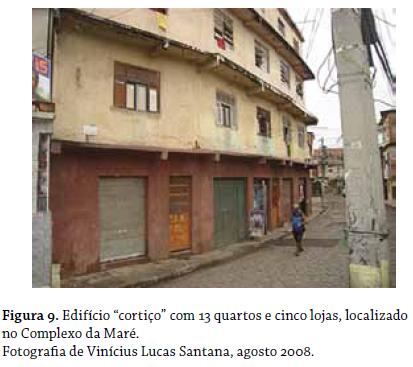

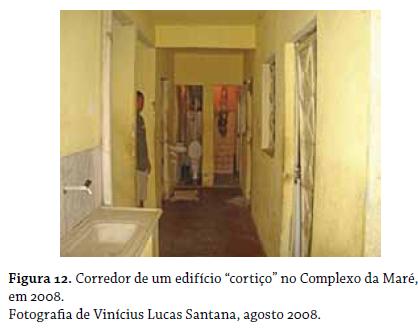

Há padrões diversos de subdivisão (quartos isolados, quitinetes, vários quartos com banheiro e cozinha coletivos). Todavia, o segundo modelo apontado (quartos diversos com banheiros e cozinhas coletivos), que essa pesquisa denominará de modelo "cortiço", é o que mais cresce em muitas comunidades do Complexo, frente ao potencial de arrecadação de aluguel do proprietário oficial do imóvel. Cortiços com dois ou três cômodos, banheiros e áreas de serviço comunitários estão crescendo velozmente em algumas comunidades da Maré; na maioria das vezes, os prédios possuem mais de dez quartos, e seus proprietários são pessoas ou famílias que possuem mais de um prédio dentro da comunidade (figuras 8 e 9).

Essa constatação revela que há, de fato, um grupo de especuladores imobiliários advindos das próprias comunidades, atuando em regiões faveladas da cidade do Rio de Janeiro. No caso da Maré, a maioria dos seus empreendedores imobiliários é oriunda das próprias comunidades do Complexo. Os dois edifícios mostrados anteriormente nas fotos estão localizados na comunidade da Baixa do Sapateiro e são propriedades de uma mesma família. No edifício "cortiço" da figura 8 há um total de 21 quartos; no segundo, 13, além de cinco lojas no primeiro andar, também sublocadas. Nos dois casos, a maioria dos quartos não possui banheiro e cozinha privativos.

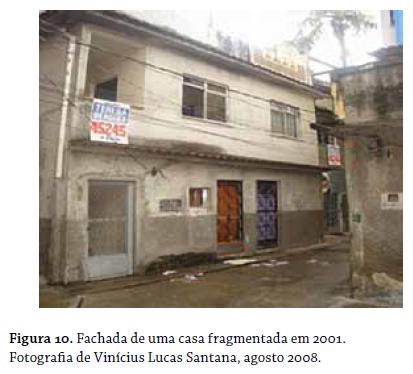

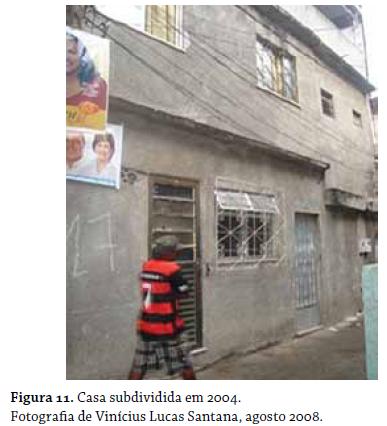

Já as fotos a seguir são de duas casas no Complexo da Maré subdivididas para a sublocação no modelo dos "pequenos proprietários fundiários". Na figura 10, a casa abrigava, até 2001, ano da subdivisão do imóvel, quatro pessoas de uma mesma família (figura 11). Desde então, está subdividida em três quitinetes, e o pequeno prédio comporta um total 13 pessoas. De acordo com a proprietária, as duas portas à direita, na foto, dão acesso às quitinetes criadas por meio da subdivisão domiciliar, restando, para a família proprietária, o segundo andar da moradia.

A densidade populacional e a precarização da habitação é ainda maior nos edifícios "cortiços". As fotos seguintes são dos corredores de edifícios localizados no Complexo da Maré. Na figura 12, ao fundo, o banheiro subdividido é o único em um andar onde coabitam quatro domicílios que, juntos, abrigam um total de 15 pessoas. A pia ao lado também é de uso comunitário. Já na figura 13, há um dos poucos edifícios da região com banheiros privativos do domicílio. Porém, a área de serviço é de uso comunitário.

Alguns dados e conclusões parciais sobre a investigação

Achamos oportuno apresentar aqui alguns dados e observações obtidas nos trabalhos de campo, dada a relevância das informações para uma séria compreensão do processo em análise.

Durante os trabalhos de campo, identificamos algumas diferenças entre aqueles que especulam com o partilhamento de seu próprio local de moradia e os especuladores imobiliários proprietários de edifícios. No caso dos primeiros, que, nessa pesquisa, nomeamos de "pequenos especuladores imobiliários", a locação dos domicílios se estabelece como uma estratégia para a aquisição de renda complementar, que irá suprir eventuais ou recorrentes despesas não pagas com os seus salários, e mesmo para estabelecer uma poupança que os possibilite ampliar a sua base fundiária fora e dentro das comunidades. Nas entrevistas realizadas informalmente não era raro ouvir que "um dia" o dono da propriedade gostaria de comprar um apartamento para viver fora do Complexo da Maré. No caso do segundo grupo de especuladores imobiliários, identificados na pesquisa como "grandes especuladores imobiliários", as locações de cômodos e quitinetes são a principal e, às vezes, a única forma de geração de renda, sendo que esta não é baixa para os padrões locais. Apesar da dificuldade de localizá-los (os grandes proprietários), levando em conta que muitos já não residem na Maré, percebemos que suas ações se tornam cada vez mais empreendedoras e empresariais, já que esses passam a diversificar as suas atividades produtivas atuando como empresários nos setores de bebida, alimentação e até diversão nas comunidades do Complexo, podendose ampliar, ainda mais, a concentração imobiliária no interior das próprias comunidades.

Tal fato precisa ser observado com atenção pelos gestores públicos da cidade, tendo em vista a necessidade de o poder público ser o responsável pelos projetos habitacionais na cidade, notadamente aqueles voltados para as populações que habitam as comunidades de baixa renda. A atual prefeitura da cidade do Rio de Janeiro vem aumentando essa fiscalização sobre as novas construções irregulares na cidade, e, no caso das favelas, a fiscalização é maior sobre a construção de edifícios, os quais seriam construídos, justamente, para a especulação imobiliária, seja através da venda ou do aluguel dos imóveis. Contudo, o que se observa é que essas ações se concentram e são mais eficientes na zona sul e na parte litorânea sul da zona oeste da cidade, regiões nobres de maior interesse aos empreendedores imobiliários preocupados com o maior e melhor ordenamento da cidade, notadamente em período das megaobras voltadas para os eventos internacionais que a cidade sediará em 2014 e 2016.

Apesar de ainda estar em andamento, portanto, passivo de mudança, nota-se, até então, que as ações da atual prefeitura, conhecidas como "choque de ordem", não têm como principal objetivo conter o avanço dos empreendedores imobiliários que atuam em várias comunidades da cidade do Rio de Janeiro.

Na verdade, tanto a ação empreendedora dos "grandes proprietários" como a de geração de renda dos especuladores de pequenas propriedades dão o "tom invisível" do adensamento populacional e domiciliar nas comunidades do Complexo da Maré. Com mais ou menos capital para investir, esses especuladores acabam fazendo uso da fragmentação domiciliar para criarem novas unidades habitacionais, o que resulta em poucas alterações ou ampliações totais dos imóveis. Sendo assim, a paisagem habitacional pouco se altera, e a impressão que se tem, frente à desordem dessas comunidades em termos arquitetônicos, é que "as comunidades pararam de crescer", quando, na verdade, elas crescem cada vez mais, internamente, em um ritmo pouco observado e controlado pelos poderes públicos instituídos. Lembra-se de que as estratégias do capital imobiliário de redução dos espaços públicos reduzem ainda mais a possibilidade de construção de espaços comunitários, afetando a formação cidadã dos cariocas.

Diferentemente do crescimento horizontal e vertical que tornavam perceptíveis a expansão da urbanização e do adensamento populacional, a forma de ocupação via subdivisão domiciliar acaba não refletindo, na paisagem do "outsider", o processo de adensamento urbano que está sendo produzido o espaço da Maré. O caráter pouco perceptível dessa forma de ocupação, aliado ao quadro de ingovernabilidade instalado na cidade, que possibilita o controle territorial das favelas pelo poder do tráfico de drogas, reduzindo o potencial de pesquisa de campo por investigadores interessados no "fato metropolitano", acaba se configurando como um grande desafio para os planejadores urbanos. Esse desafio está calcado também no fato de que a subdivisão domiciliar dificilmente é detectada ou diagnosticada pelos instrumentos de geoprocessamento utilizados pelos técnicos responsáveis pelo planejamento urbano.

Por conseguinte, quando não mensurado, o adensamento domiciliar e populacional tende a ampliar a possibilidade de sobrecarga dos já escassos serviços públicos básicos nas comunidades, tais como: rede de esgoto, coleta de lixo, rede elétrica, calçamento, vias internas, além dos equipamentos de saúde, educação e lazer, o que torna o desafio metropolitano (Lopes de Souza 2000) cada vez maior para a gestão da qualidade de vida nos centros urbanos do Brasil e da América Latina.

Rodapé

1O projeto Minha Casa, Minha Vida, lançado no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e mantido no atual governo de Dilma Roussef, planeja a construção de dois milhões de casas para famílias brasileiras com renda bruta de até R$1.600,00 mensais e até R$ 5.000,00. É uma parceria entre a União, os estados e municípios. Para maiores informações, acessar o link: http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/habita/mcmv/CARTILHACOMPLETA.PDF

2Conjunto constituído por unidades habitacionais (barracos, casas), ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terrenos de propriedade alheia (pública ou particular), dispostas, em geral, de forma desordenada, densa e carente, em sua maioria, dos serviços públicos essenciais.

3Longe de fazermos análises filosóficas ou semânticas do termo "comunidade" neste trabalho, aceitamos a definição de Lopes de Souza (2000) para quem a comunidade, antes de tudo, é uma vivência coletiva e cidadã de um grupo de pessoas, de histórias próximas, em determinado lugar, onde o fazer cotidiano define as práticas legais e ilegais do grupo para eles mesmos e o seu entorno. Nesse sentido, as comunidades que definem o Complexo da Maré devem ser relativizadas devido à intervenção dos poderes oficiais e/ou não legais na organização comunitária da Maré.

4Espaço geopolítico e econômico com administração própria subordinada aos poderes executivo, legislativo, judiciário, municipal, estadual ou distrital (Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos -em adelante, IPP- 2009).

5A expressão concebida neste artigo é a usada por Luiz César de Queiroz Ribeiro (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional -em adelante, IPPUR-, Universidade Federal do Rio de Janeiro -em adelante, UFRJ-) nos seus trabalhos. Para ele, o habitat urbano precário é um espaço que perde os referenciais de qualidade de vida no ambiente urbano pela falta, escassez e precariedade dos serviços, dos instrumentos e das materialidades que devem criar um clima salutar de bem viver nas cidades. Para o pesquisador, os retrocessos materiais, políticos e econômicos do fato metropolitano precarizam os ambientes de vida de milhões de pessoas que vivem em regiões mais pobres e desvalorizadas do tecido urbano metropolitano da atualidade.

6Sobre o tema, recomendam-se os trabalhos do CEASM, do IPP e diversos outros sobre a Maré, desenvolvidos, notada-mente, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e do IPPUR da UFRJ.

7As lajes, por serem construídas com concreto armado, possibilitam a criação de mais andares nas casas e novos cômodos (mais quartos, salas, banheiros), além de permitirem transformar telhados em terraços.

8A partir da vivência de um dos autores deste artigo no Complexo da Maré, escolheu-se um número aleatório de domicílios nas regiões mais visivelmente transformadas pelos investimentos imobiliários (somente os "insiders" têm a informação sobre isso), nos últimos cinco anos. Dessa aleatoriedade foi mensurada a quantidade de famílias que passaram a viver naquela parte do complexo.

9As comunidades que formam o Complexo da Maré são controladas por facções criminosas de traficantes de drogas ou por de policiais que detêm o poder ilegal e informal das relações sociais comunitárias. A temática do poder ilegal na Maré é tema de muitos trabalhos sociológicos, de ciência política, antropológicos e geográficos, que merecem observação cuidadosa do estudioso das favelas no Rio de Janeiro.

10O grupo de pesquisa GeTERJ investiga há uma década os entraves e possibilidades para a gestão dos espaços carioca e fluminense, desde a fusão em 1975. A linha de pesquisa de um dos autores deste texto é Espaço carioca e a gestão das desigualdades, em que a Maré, que é também o espaço de vida dele (o pesquisador mora no Complexo), é o recorte escolhido para a análise do tema. O coautor do artigo é o líder do grupo de pesquisa.

11Quitinete (do inglês kitchenette, pequena cozinha) é -no Brasil- um apartamento de pequenas proporções, formado geralmente por apenas um quarto, um banheiro e uma sala/ cozinha, sendo um espaço bastante reduzido. Normalmente, as pessoas que escolhem morar em uma quitinete levam em conta seu baixo preço e o pouco tempo que ficam em casa, além do pouco trabalho conferido à limpeza doméstica. Logo, é de se esperar que existam mais quitinetes nos centros de grandes metrópoles, como Londres, Nova York e Tóquio, pelo fato de os apartamentos serem mais caros nessas localidades.

12CHPs (década de 1960), Projeto-Rio (década de 1980), Morar sem Risco (década de 1990).

13O "habite-se" é uma autorização emitida pelo governo local (as prefeituras, no caso brasileiro) para a ocupação de um imóvel recém-construído ou reformado (expandido), após vistoria de regularidade em que se constata se a construção está de acordo com o projeto aprovado e o preenchimento de diversos requisitos legais.

Referências

Abreu, Maurício de Almeida. (org.) 1992. Natureza e sociedade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes. [ Links ]

Agência O Dia. 2011. Imagem do Complexo da Maré. http://www.agenciaodia.com.br (consultado em abril 2011). [ Links ]

Amador, Elmo da Silva. 1992. Baía de Guanabara: um balanço histórico. Em Natureza e Sociedade do Rio de Janeiro, org. Maurício de Almeida Abreu, 201-258. Brasil: Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, Coleção Biblioteca Carioca. [ Links ]

Becker, Bertha K. 1997. Amazônia. São Paulo: Ática. [ Links ]

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM). 2002. Imagens da Maré. Banco de dados. http://www.ceasm.org.br (consultado em agosto 2008). [ Links ]

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM). 2008. Dados demográficos sobre o Censo Maré 2000. http://www.ceasm.org.br (consultado em agosto 2010). [ Links ]

Coelho, Victor. 2007. Baía de Guanabara: uma história de agressão ambiental. Rio de Janeiro: Casa da Palavra. [ Links ]

De Queiroz Ribeiro, Luiz César. 2007. A dimensão metropolitana da questão social: ensaio exploratório. Em XXXI Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS), Caxambu, 22 a 26 de outubro de 2007. [ Links ]

Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE). 2008. Dados sobre a distribuição de população na cidade do Rio de Janeiro. http://www.cide.rj.gov.br (consultado em agosto 2008). [ Links ]

Fundação João Pinheiro. 2008. Dados sobre as políticas habitacionais do Rio de Janeiro. http://www.fjp.gov.br (consultado em janeiro 2011). [ Links ]

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2010a. Censos Demográficos. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/default_censo_2000.shtm (consultado em fevereiro 2011). [ Links ]

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2010b. Resultados preliminares do Censo Demográfico 2010. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm (consultado em fevereiro 2011). [ Links ]

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP). 2009. Dados sobre as regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro. http://www.ipp.org.br (consultado em abril 2010). [ Links ]

Lopes de Souza, Marcelo. 2000. O Desafio Metropolitano. A problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. [ Links ]

Marzulo, Eber Pires. 2004. Espaço dos pobres: identidade social e territorialidade na modernidade tardia. Doutorado em Planejamento Urbano e Regional, programa de Pósgraduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro. [ Links ]

Pasternak Taschner, Suzana. 1997. Favelas e cortiços no Brasil: 20 anos de pesquisas e políticas. Cadernos de Pesquisa do LAP, 18. São Paulo: FAU/USP. [ Links ]

Pequeno, Renato. 2008. Políticas habitacionais, favelização e desigualdades socioespaciais nas cidades brasileiras: transformações e tendências. Scripta Nova. 12 (270): 35. ISSN: 1138-9788. [ Links ]

Ripper, Lucas Alves. 2009. Por políticas habitacionais sustentáveis no Rio de Janeiro: materiais não-convencionais em interatividade com as particularidades socioambientais do território carioca. Orient. Augusto César Pinheiro da Silva. Terra Plural 3 (1): 55-65. Universidade Estadual de Ponta Grossa. ISSN 1982-095X. [ Links ]

Santos, Milton. 1996. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Universidade de São Paulo. [ Links ]

Villaça, Flávio. 1998. Espaço Intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel. [ Links ]