Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Innovar

versão impressa ISSN 0121-5051

Innovar v.18 n.31 Bogotá jan./jun. 2008

Beatriz Moliner Velázquez*, Gloria Berenguer Contrí**, Irene Gil Saura*** & María Fuentes Blasco****

* Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora ayudante Doctor del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, Facultad de Economía, Universidad de Valencia (España). Correo electrónico: beatriz.moliner@uv.es

** Catedrática de Escuela universitaria de comercialización e investigación de mercados, Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, Facultad de Economía, Universidad de Valencia. Correo electrónico: gloria.berenguer@uv.es

*** Catedrática de comercialización e investigación de mercados, Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, Facultad de Economía, Universidad de Valencia. Correo electrónico: irene.gil@uv.es

**** Profesora ayudante del Departamento de Dirección de Empresas, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Pablo de Olavide. Correo electrónico: mfuebla@upo.es

Resumen

La investigación que se presenta aborda el proceso de formación del comportamiento de queja del consumidor. El objetivo general es profundizar en la naturaleza de este tipo de respuesta a la insatisfacción, describiendo su formación a partir de la contribución de un conjunto de variables investigadas en la literatura. Partiendo de que el comportamiento de queja agrupa tres tipos de respuestas (de queja, a terceras partes y privadas), analizamos el efecto que tiene el nivel de insatisfacción, la probabilidad de éxito de la queja, la importancia de la situación y las actitudes hacia la queja. Las relaciones causales estudiadas entre estos determinantes y los comportamientos de queja han permitido identificar las variables que ejercen mayor influencia en cada tipo de respuesta a la insatisfacción.

Palabras clave:

Satisfacción/insatisfacción, comportamiento de queja, respuestas a la insatisfacción y restaurantes.

Abstract

The investigation presented here approaches the formation of a consumer complaint pattern. Its general objective was to go into the nature of this type of response to being unsatisfied in greater depth, describing its formation from the contribution of a set of variables investigated in the literature. A start was made by grouping complaints into three types of response (complaining, complaining to third parties and private complaints). The effect of the level of lack of satisfaction, the probability of a complaint being successful, the importance of the situation and attitudes towards the complaint were all analysed. The causal relationships studied between these determinants and the patterns of complaint led to identifying those variables exercising the greatest influence on each type of response to being unsatisfied.

Key words:

Satisfaction/being unsatisfied, complaint pattern, responses to being unsatisfied, restaurant.

Résumé

Cette recherche aborde le processus de formation du comportement de plainte chez le consommateur. L´objectif général est d´approfondir sur la nature de ce type de réponse à l´insatisfaction, en décrivant sa formation à partir des apports d´un ensemble de variables puisées dans la littérature. En partant du fait que le comportement de plainte englobe trois types de réponses (de plainte, vis à vis des tiers, et privé), nous analysons l´effet provoqué par le niveau d´insatisfaction, la probabilité de succès de la plainte, l´importance de la situation, et les attitudes envers la plainte. L´étude des relations causales entre ces éléments déterminants et les comportements de plainte a permis de repérer les variables qui exercent la plus forte influence dans chaque type de réponse à l´insatisfaction.

Mots clé:

Satisfaction/insatisfaction, comportement de plainte, réponses à l´insatisfaction, restaurants.

Resumo

A investigação que se apresenta aborda o processo de formação do comportamento de queixa do consumidor. O objetivo geral é o aprofundamento sobre a natureza deste tipo de resposta à insatisfação, descrevendo sua formação a partir da contribuição de um conjunto de variáveis, investigadas na literatura. Partindo de que o comportamento de queixa agrupa três tipos de respostas (de queixa, de terceiras partes e privadas), analisamos o efeito que tem o nível de insatisfação, a probabilidade de sucesso da queixa, a importância da situação e as atitudes até a queixa. As relações causais estudadas entre estas determinantes e os comportamentos de queixa têm permitido identificar as variáveis que exercem maior influência em cada tipo de resposta à insatisfação.

Palavras-chave:

Satisfação/insatisfação, comportamento de queixa, respostas à insatisfação e restaurantes.

1. Introducción[*]

El comportamiento de queja ha sido un área de especial interés en el estudio de la satisfacción e insatisfacción del consumidor. Sin embargo, la revisión de la literatura muestra que este fenómeno ha recibido un tratamiento menos intenso que el estudio de la satisfacción del consumidor, a pesar de su importancia en áreas muy diversas, como la lealtad, la imagen o las intenciones de repetición de compra. Conocer las causas y consecuencias de este tipo de comportamiento resulta clave en un entorno cada vez más competitivo (Kim et al., 2003).

Cronológicamente, el origen de la literatura sobre satisfacción e insatisfacción puede situarse en la década de los años sesenta (Evrard, 1993). Por el contrario, el análisis del comportamiento de queja despertó la preocupación de los investigadores a partir de la década de los setenta (Singh y Howell, 1985), por lo que puede considerarse como una línea de estudio relativamente novedosa. Así, es a partir de los años ochenta cuando el interés por las respuestas a la insatisfacción se hace notable, produciéndose el verdadero crecimiento de su estudio en la década siguiente.

Desde los comienzos hasta la actualidad se detectan dos enfoques de investigación. Las primeras aportaciones responden a un enfoque práctico basado en trabajos de carácter descriptivo. En esta tendencia se encuentran autores que ofrecen resultados cuantitativos, entre otros, sobre características demográficas y psicográficas de los consumidores que se quejan (Moyer, 1984), tipos de quejas (Ladinsky y Susmilch, 1983), causas de insatisfacción (Kelly, 1979), índices de respuesta de las empresas a las quejas (Kendall y Russ, 1975) y niveles de satisfacción con la solución de las mismas (Lewis, 1982). La naturaleza excesivamente descriptiva de esta primera etapa de investigación refleja limitaciones que impiden disponer de un marco teórico completo para explicar con rigurosidad el concepto y el origen del comportamiento de queja. De hecho, el cuerpo teórico sobre el comportamiento de queja ha sido descrito en ocasiones como un marco fragmentado, debido a los múltiples desacuerdos y cuestiones sin resolver en torno a aspectos conceptuales y metodológicos (Morel et al., 1997; Crié, 2001).

Para cubrir esta carencia, a partir de los años ochenta aparecen estudios que tratan este fenómeno desde una perspectiva más cualitativa y global. Las investigaciones comienzan a analizar aspectos relativos al tratamiento de las quejas de las empresas a partir de planteamientos integrales que relacionan las estrategias de resolución de las quejas con las consecuencias posteriores de los consumidores. Así, se pueden encontrar trabajos que estudian los efectos de las respuestas a las quejas sobre los resultados de las empresas (Jones y Sasser, 1995; Johnston, 2001) y sobre los comportamientos y las actitudes del consumidor (Hart et al., 1990; Boshoff, 1997). Existe también una preocupación por el estudio de la naturaleza, las causas y las consecuencias del comportamiento de queja (Singh, 1988, 1990; Richins, 1983a; Davidow y Dacin, 1997). En este sentido, numerosas investigaciones se han centrado en el desarrollo de modelos conceptuales para explicar teórica y empíricamente las respuestas a la insatisfacción (Blodgett et al., 1997; Stephens y Gwinner, 1998; Maxham III y Netemeyer, 2002), abriendo un segundo enfoque de investigación más académico.

Así pues, a partir de los años noventa, se aprecia un desarrollo notable en el estudio de la formación del comportamiento de queja y los determinantes que pueden explican las respuestas a la insatisfacción. Aunque la investigación ha ido creciendo en este ámbito, todavía se pueden encontrar limitaciones y falta de acuerdos a la hora de explicar las razones de los comportamientos de queja. Por una parte, ello puede deberse a la gran diversidad de variables que se han propuesto como antecedentes (Crié, 2003; Moliner, 2007), lo cual puede provocar cierta confusión para explicar el origen. Y por otra parte, el hecho de que la mayoría de los autores analicen uno o dos determinantes sobre alguna dimensión del comportamiento de queja conduce a adoptar un enfoque parcial sobre su formación. Es por ello que algunos autores han puesto de manifiesto la necesidad de estudiar el origen del comportamiento de queja a partir de modelos más completos (Stephens y Gwinner, 1998; Crié, 2001; Oh, 2006).

Con el propósito de seguir avanzando en esta línea, nuestro trabajo ofrece una visión más global al abordar el estudio de las principales causas del comportamiento de queja manifestado en tres dimensiones: respuestas privadas, de queja y a terceras partes (Singh, 1988, 1990). A partir de una revisión de la literatura, hemos seleccionado los antecedentes que han recibido mayor atención a nivel teórico y empírico, y son los siguientes: nivel de insatisfacción, probabilidad de éxito de la queja, importancia de la situación y actitudes hacia la queja. Según este planteamiento y aplicando este análisis en experiencias insatisfactorias con restaurantes, nuestro objetivo es estudiar la contribución causal que tienen estos antecedentes en la formación de los tres tipos de comportamiento de queja. De esta forma, se puede conocer el determinante que tiene mayor peso en la explicación de cada respuesta a la insatisfacción y, por tanto, detectar diferencias en su formación.

Para ello, estructuramos este trabajo de la siguiente forma. En primer lugar, presentamos una síntesis de la revisión teórica en materia de comportamiento de queja en la que explicamos tanto su conceptualización como las variables objeto de estudio justificando su elección. En segundo lugar, plantemos los objetivos y las hipótesis por contrastar. Posteriormente, se explican los aspectos metodológicos de la investigación y, por último, se presentan las conclusiones, implicaciones empresariales y líneas de investigación futuras.

2. Marco teórico

A continuación se presenta el marco conceptual del comportamiento de queja para delimitar las dimensiones que lo componen e identificar las variables más relevantes que han sido propuestas en la literatura para explicar su origen.

2.1 Conceptualización de comportamiento de queja

En la literatura escrita en español se pueden encontrar términos muy diversos como comportamiento de queja y reclamación (Sarabia y Parra, 2001) o comportamiento ante la insatisfacción (Varela, 1992). Sin embargo, la mayoría de las investigaciones utiliza el término comportamiento de queja o respuestas a la insatisfacción para referirse a las respuestas que el consumidor puede desarrollar ante una experiencia insatisfactoria. En determinadas aportaciones se considera que dichas respuestas se refieren a las diferentes formas de manifestación de una queja (Westbrook, 1987; Oliver, 1987). Sin embargo, es más frecuente tratar el comportamiento de queja desde un punto de vista más global entendiendo que comprende cualquier consecuencia de los juicios de insatisfacción (Krapfel, 1985; Haltead y Page, 1992; Davidow y Dacin, 1997; Crié, 2001, 2003). De hecho, una de las aportaciones más representativas del cuerpo teórico es la de Singh (1988, p. 94), quien describe el comportamiento de queja como un conjunto de respuestas múltiples (comportamentales y no comportamentales) que pueden haber sido producidas por la insatisfacción percibida con un episodio de compra.

La identificación de las respuestas que componen el comportamiento de queja ha dado lugar a diferentes tipologías. Algunos autores incluyen como respuestas no comportamentales el silencio u olvido (Varela, 1992; Krapfel, 1985; Maute y Forrester, 1993; Huefner et al., 2002) y el cambio de actitudes (Crié, 2003), considerándolas relevantes por sus repercusiones a largo plazo en la empresa debido al posible cambio que dichas respuestas pueden tener en la actitud de los consumidores (Crié, 2001).

Por el contrario, por tradición, la mayoría de las investigaciones propone tipologías que contienen únicamente respuestas de tipo comportamental, identificando dos grupos de consecuencias de la insatisfacción clasificadas en función del tipo de destinatario: las respuestas privadas y las respuestas públicas o de queja (Singh y Pandya, 1991; Varela, 1992; Crié, 2001). Así como las primeras están orientadas al mercado, las segundas son acciones dirigidas a la empresa (Crié, 2003). En las privadas se incluyen los comentarios boca-oreja y la conducta de cambio, añadiéndose recientemente las comunicaciones en páginas web (Blodgett et al., 2006). Las públicas se refieren a las quejas dirigidas a las partes implicadas en la transacción, ya sean fabricantes o distribuidores, y quejas dirigidas a terceras partes, como organismos de protección del consumidor, medios de comunicación o medidas legales (Singh, 1988, 1990; Singh y Pandya, 1991; Blodgett y Granbois, 1992). Dado que las quejas dirigidas al proveedor y las quejas a terceras partes pueden tener causas y consecuencias muy variadas, existe tendencia a considerarlas como dimensiones diferentes, de tal forma que también es frecuente clasificar el comportamiento de queja en tres dimensiones: respuestas privadas, respuestas de queja y respuestas a terceras partes (Singh, 1988, 1990; Liu y McClure, 2001).

Aunque en la literatura también se pueden encontrar otras clasificaciones alternativas del comportamiento de queja que utilizan criterios diferentes para identificar las respuestas a la insatisfacción[1], nuestro trabajo se fundamenta en la tipología tradicional empleada en el cuerpo teórico, por lo que abordamos el estudio de las causas del comportamiento de queja considerando que se compone de respuestas privadas, de queja y a terceras partes.

2.2 Formación del comportamiento de queja

En relación con la formación del comportamiento de queja y las variables que son capaces de explicar este fenómeno, el cuerpo teórico ofrece una gran variedad de determinantes que pueden ejercer cierta influencia en las diferentes respuestas a la insatisfacción.

La existencia de una experiencia insatisfactoria para crear un comportamiento de queja parece ser compartido por la mayoría de investigadores (Day, 1984; Singh, 1988; Bolton y Bronkhorst, 1995; Tax et al., 1998; Crié, 2001), estableciéndose que el nivel de insatisfacción actúa como elemento motivador del comportamiento de queja (LaBarbera y Mazursky, 1983; Bearden y Teel, 1983; Day, 1984). Sin embargo, existen evidencias empíricas de la baja contribución de la insatisfacción para explicar las respuestas de queja (Day, 1984; Singh, 1991b; Nyer, 1997). Por tanto, la insatisfacción es una condición necesaria pero no suficiente para desarrollar comportamientos de queja, de tal forma que la incorporación de otros determinantes permite mejorar la explicación de las respuestas posteriores a la insatisfacción (Singh, 1990; Ping, 1993; Singh y Wilkes, 1991, 1996; Oliver, 1997; Mittal y Kamakura, 2001).

Se pueden encontrar en la literatura diversos trabajos que ofrecen una revisión teórica de los diferentes antecedentes del comportamiento de queja (Crié, 2003; Moliner, 2007). Algunas investigaciones han analizado variables asociadas al entorno de la situación de compra o consumo, como puede ser el nivel de competencia (Singh, 1991c; Maute y Forrester, 1993; Kolodinsky, 1995) o los elementos culturales (Watkins y Liu, 1996; Liu, 1999; Liu y McClure, 2001; Blodgett et al., 2006). Otros autores han tratado de relacionar ciertos aspectos de la naturaleza del producto o servicio insatisfactorio con la elección de los comportamientos de queja (Broadbridge y Marshall, 1995; Levesque y Mac- Dougall, 1996). Menor atención ha recibido el análisis de las características relativas a la empresa proveedora del producto o servicio insatisfactorio (Jacoby y Jaccard, 1981; Weiser, 1995) para investigar su influencia en las respuestas posteriores de los consumidores.

Los determinantes que han sido tratados con mayor interés son aquellos que están relacionados con el consumidor. Por ejemplo, se han investigado con cierta frecuencia algunas características personales del individuo de corte sociodemográfico (Mittal y Kamakura, 2001; Phau y Sari, 2004; Ndubisi y Ling, 2006) y psicográfico (Davidow y Dacin, 1997; Sarabia y Parra, 2001; Badey y Grace, 2006). También han sido analizadas variables tales como los costes y beneficios percibidos de la queja (Singh y Wilkes, 1996; Cho y Young, 1999) o el nivel de información y experiencia del individuo (Morel et al., 1997; Oliver, 1997; Berry et al., 2002; Kim et al., 2003). Asimismo, se han empleado en ocasiones para explicar los comportamientos de queja planteamientos procedentes de la formación de la satisfacción/insatisfacción, como el enfoque de las atribuciones de causalidad (Folkes, 1984; Stephens y Gwinner, 1998; Swanson y Kelley, 2001), de la percepción de equidad (Oliver y Swan, 1989; Liljander, 1999; Palmer et al., 2000) o del componente afectivo (Nyer, 1997; Maute y Dubé, 1999).

Sin embargo, las variables relacionadas con el consumidor que merecen especial atención al haber sido analizadas teórica o empíricamente en la mayoría de investigaciones sobre la formación del comportamiento de queja son la importancia de la situación, la probabilidad de éxito de la queja y las actitudes hacia la queja. Así como las dos primeras variables constituyen determinantes específicos que dependen del episodio concreto de compra o consumo, las actitudes son variables independientes de la experiencia insatisfactoria.

Respecto a la importancia de la situación, las aportaciones en general entienden que se puede referir a la importancia del producto o servicio derivada de su precio (Blodgett y Granbois, 1992), al grado de implicación del individuo en la situación (Stephens y Gwinner, 1998) o a la gravedad de los problemas causados por la insatisfacción (Singh y Wilkes, 1996; Maxham III y Netemeyer, 2002). También la percepción que tiene el consumidor sobre la probabilidad de éxito de la queja puede ser un elemento motivador para desarrollar determinados comportamientos de queja. Algunos autores asocian esta variable con el volumen de quejas presentadas en el sector de referencia (Blodgett y Granbois, 1992), otros con la sensibilidad de la empresa y la facilidad de presentar reclamaciones (Varela, 1992) y también con los posibles beneficios personales y sociales (Singh y Wilkes, 1996; Stephens y Gwinner, 1998). Por último, las actitudes hacia la queja se pueden conceptualizar como afectos globales hacia el grado de resolución de la queja por parte de la empresa, que repercuten en todas las experiencias de compra o consumo del individuo (Richins, 1982; Singh y Wilkes, 1996).

3. Objetivos y formulación de hipótesis

La diversidad de variables que la literatura ha propuesto como antecedentes de las respuestas a la insatisfacción muestra una ausencia de coincidencia a la hora de identificar con mayor precisión cuál es el origen del comportamiento de queja. Ante esta situación, nuestra finalidad es contribuir a la investigación sobre la formación de los comportamientos de queja aportando un enfoque más amplio. Para ello, planteamos esta investigación empírica, aplicada en el contexto español, con el objetivo de profundizar en la naturaleza del comportamiento de queja, analizando la influencia que ejerce un conjunto de variables sobre las respuestas privadas, de queja y a terceras partes.

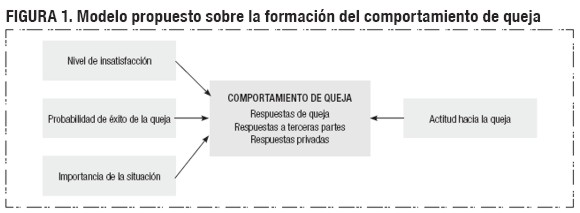

Tal y como se mencionó en el apartado anterior, las variables que se han investigado con mayor frecuencia en la literatura son aquellas que están relacionadas con el consumidor y, concretamente, son la importancia de la situación, la probabilidad de éxito de la queja y las actitudes hacia la queja. Dado que los comportamientos de queja son la consecuencia de una experiencia insatisfactoria, compartimos la opinión de los autores que consideran que el nivel de insatisfacción es un factor motivador de las conductas posteriores (Crié, 2001). Por tanto, los determinantes cuyos efectos van a ser analizados para explicar las respuestas comportamentales a la insatisfacción se pueden clasificar en dos grupos: 1) variables relacionadas con la situación insatisfactoria (nivel de insatisfacción, probabilidad de éxito de la queja e importancia de la situación) y 2) variables ajenas a la situación insatisfactoria (actitudes hacia la queja) (ver figura 1).

Asimismo, tal y como muestran diferentes autores representativos de la literatura sobre comportamiento de queja (Richins, 1987; Singh, 1988, 1990; Blodgett y Granbois, 1992; Crié, 2001), entendemos que este fenómeno recoge distintas respuestas que agrupamos en respuestas de queja, respuestas a terceras partes y respuestas privadas. Así como las primeras incluyen las acciones de queja hacia el proveedor del producto o servicio insatisfactorio, las segundas se dirigen a organismos de protección de consumidor o medios de comunicación, o se desarrollan mediante acciones legales. Por el contrario, las respuestas privadas se refieren a la conducta de cambio y a los comentarios boca-oreja negativos de los consumidores insatisfechos.

De acuerdo con este modelo que integra los principales determinantes del comportamiento de queja, se persigue, por una parte, conocer cuál es la contribución de cada una de las variables en las tres respuestas a la insatisfacción y, por otra parte, identificar qué combinación de variables ofrece una explicación más adecuada de las mismas. Un análisis de las relaciones causales entre estos determinantes y el comportamiento de queja puede ayudar a avanzar en el estudio de los condicionantes de este tipo de respuesta.

Según el modelo propuesto para explicar el comportamiento de queja y los objetivos que se han fijado, en esta investigación se plantean diversas hipótesis. Dichas hipótesis hacen referencia a las relaciones de dependencia que pueden existir entre los determinantes y las diferentes respuestas a la insatisfacción.

En relación con el efecto del nivel de insatisfacción, la mayoría de los autores entiende que el comportamiento de queja es el resultado de una experiencia insatisfactoria (Tax et al., 1998; Crié, 2001). No obstante, también es compartido que deben añadirse otras variables para mejorar el proceso de formación de las respuestas posteriores de los consumidores (Oliver, 1997; Mittal y Kamakura, 2001). Aunque algunos autores subrayan la ausencia de relación lineal entre la intensidad de la insatisfacción y la decisión de manifestar una queja (Singh y Pandya, 1991; Singh y Wilkes, 1996; Nyer, 1997), en general las investigaciones señalan la influencia del nivel de insatisfacción en los comportamientos de queja, al tratarse de una variable iniciadora de las respuestas posteriores (Oh, 2004, 2006). De acuerdo con este planteamiento, formulamos la siguiente hipótesis:

H1: El nivel de insatisfacción tiene un efecto directo y positivo en el comportamiento de queja, de tal forma que a mayor nivel de insatisfacción, mayor será la probabilidad de desarrollar: a) respuestas de queja, b) respuestas a terceras partes y c) respuestas privadas.

Respecto a las otras variables propuestas relacionadas con la experiencia insatisfactoria, las aportaciones indican que los individuos que asignan cierta importancia a la situación insatisfactoria y perciben una elevada probabilidad de éxito de la queja tienden a utilizar las acciones de queja antes que otro tipo de respuesta (Morel et al., 1997; Moliner et al., 2006; Oh, 2006). Del mismo modo, en cuanto a las actitudes hacia la queja, las investigaciones consideran que cuanta mayor sea la predisposición del consumidor hacia la queja, mayor será la probabilidad de que éste responda a la insatisfacción en forma de queja (Bolfing, 1989; Halstead y Droge, 1991). Sin embargo, compartimos la postura de algunos autores que defienden la complementariedad o simultaneidad entre las respuestas a la insatisfacción (Blodgett et al., 1997; Halstead, 2002). Esto implica que los consumidores que desarrollan alguna respuesta de queja (ya sea al proveedor como a terceras partes), pueden utilizar posteriormente respuestas privadas, o viceversa (Oh, 2003, 2006). Por tanto, según este enfoque, los determinantes anteriores podrían ejercer influencia sobre los tres tipos de comportamientos de queja, por lo que planteamos las siguientes hipótesis:

H2: La probabilidad de éxito de la queja tiene un efecto directo y positivo en el comportamiento de queja, de tal forma que a mayor probabilidad de éxito de queja, mayor es la probabilidad de desarrollar: a) respuestas de queja, b) respuestas a terceras partes y c) respuestas privadas.

H3: La importancia de la situación tiene un efecto directo y positivo en el comportamiento de queja, de tal forma que a mayor importancia de la situación, mayor es la probabilidad de desarrollar: a) respuestas de queja, b) respuestas a terceras partes y c) respuestas privadas.

H4: Las actitudes hacia la queja tienen un efecto directo y positivo en el comportamiento de queja, de tal forma que a mayor nivel de actitudes hacia la queja, mayor es la probabilidad de desarrollar: a) respuestas de queja, b) respuestas a terceras partes y c) respuestas privadas.

4. Metodología de la investigación

Dado que perseguimos analizar las relaciones entre una serie de determinantes y las respuestas a la insatisfacción, la metodología empleada exige la obtención de información a partir de una muestra de individuos que hayan experimentado una situación insatisfactoria[2]. La técnica del recuerdo de una experiencia de insatisfacción ha sido un método empleado con frecuencia y desde hace varias décadas en investigaciones sobre insatisfacción (Singh, 1988, 1990; 1991a; Johnston, 1995; Liljander, 1999; Athanassopoulos et al., 2001; Maxham III y Netemeyer, 2002; Zeelenberg y Pieters, 2004).

Puesto que el sector de los servicios ha sido un área de aplicación seleccionada para el desarrollo de numerosas investigaciones empíricas (Singh y Wilkes, 1996; Maute y Dubé, 1999; Casado y Más, 2002), el análisis de las variables propuestas en el modelo de la figura 1 se ha realizado en el contexto de los restaurantes. Se considera que este ámbito de aplicación corresponde a un sector amplio en cuanto a número de usuarios e incidentes, que genera fácilmente experiencias insatisfactorias en función del nivel de implicación del individuo y en el que los usuarios perciben y evalúan de forma crítica el resultado del servicio (Babin et al., 1994; Palmer et al., 2000). Además, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Consumo (2005) sobre el número de consultas y reclamaciones realizadas en España por sectores económicos, el sector de la hostelería y restaurantes representa el 0,93% del total. En el año 2005, se recogieron 10.583 consultas y reclamaciones, lo que supone un 25,9% más respecto al año 2002.

Para realizar la recolección de información, se ha utilizado un método de investigación de carácter cuantitativo empleando una encuesta ad-hoc mediante un cuestionario estructurado. Dicha encuesta ha sido auto-administrada, tal y como se ha llevado a cabo en el trabajo de campo de diversas investigaciones (Blodgett et al., 1993; Yu y Dean, 2001; Theng y Ng, 2001). La población de referencia para la selección de la muestra está formada por individuos de una ciudad española de edad comprendida entre 20 y 64 años. A partir de un muestreo de conveniencia, se han recogido 388 cuestionarios cumplimentados, de los cuales 380 son válidos.

El cuestionario elaborado para la recolección de información está formado por un conjunto de escalas adaptadas de diferentes autores que han investigado variables relacionadas con la formación de las respuestas a la insatisfacción. A excepción de la medida del comportamiento de queja, cada variable se midió a través de dos escalas con el fin de determinar la superioridad de alguna de ellas. Se recurrió al formato tipo Likert con 5 puntuaciones, que varían en cada caso para recoger adecuadamente la intensidad de la variable. Las escalas que fueron seleccionadas por su mayor nivel de fiabilidad fueron las que se muestran en la tabla 1.

A partir del enfoque causal proporcionado por los modelos de ecuaciones estructurales, la presente investigación se centra en el análisis de los antecedentes y sus posibles efectos sobre el comportamiento de queja. Específicamente, a partir de la dimensionalidad de los constructos considerados como antecedentes de tal comportamiento y recogidos en el marco teórico, pretendemos contrastar las hipótesis planteadas.

5. Resultados

5.1 Dimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas

Antes de evaluar el modelo causal para dar respuesta a las hipótesis, procedimos a determinar la dimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas utilizadas para la medición de las diferentes variables: insatisfacción, probabilidad de éxito de la queja, importancia de la situación, actitudes hacia la queja y comportamiento de queja[3]. Todo el análisis de datos se llevó a cabo con el software estadístico SPSS 14 para Windows y LISREL 8.30. Para la estimación de los modelos planteados se utilizó el método de máxima verosimilitud (Jöreskog y Sörbom, 1996b)[4].

Respecto a la variable insatisfacción, el modelo de medida indica que todos los ítemes se agrupan en una sola dimensión (ver tabla 2). Los resultados muestran cómo el ajuste unidimensional resulta aceptable. Los estadísticos de ajuste de medida GFI y AGFI están cercanos a la unidad, el error cuadrático medio de aproximación RMSEA cercano a 0 y el valor p asociado al contraste Chi-cuadrado mayor que 0,05, nos lleva a aceptar la hipótesis de buen ajuste (Hair et al., 1999). Para medir la fiabilidad de este factor, calculamos el índice de fiabilidad compuesta (0,7909) que resultó superior al valor aceptable de 0,6 (Baggozzi y Yi, 1988). Por lo que podemos concluir que existe un grado suficiente de consistencia interna de los ítemes, es decir, la capacidad del conjunto de ítemes para representar la variable latente resulta satisfactoria. Además, todas las saturaciones estandarizadas resultaron superiores a 0,5, resultando significativos los valores del estadístico t-Student asociado; por tanto, la escala presenta validez convergente (Bagozzi y Yi, 1988; Steemkamp y Trijp, 1991).

Se llevó a cabo un proceso similar para determinar la dimensionalidad, fiabilidad y validez convergente del resto de las escalas de medida. Así, la probabilidad de éxito de la queja, la importancia de la situación y las actitudes hacia la queja quedaron definidos de forma unidimensional, mientras que el comportamiento de queja se midió respecto a tres factores: respuestas de queja, respuestas a terceras partes y respuestas privadas (ver tabla 2). Por tanto, el análisis factorial confirmatorio muestra que el contenido de dicha variable queda definido a partir de los tres tipos de respuestas resultantes. Todas estas escalas resultaron fiables y dotadas de validez convergente por las razones expuestas anteriormente.

Por último, con el fin de comprobar la validez discriminante de las escalas de medida, calculamos el cuadrado de las correlaciones lineales entre cada par de escalas, examinando si resultaban inferiores al nivel de varianza extraída de cada una de ellas. Las correlaciones entre las diferentes escalas (covarianzas estandarizadas entre factores) nos muestran indicios de validez discriminante, ya que toman valores alejados de la unidad, y aún más, próximos a cero (ver tabla 3). Una vez elevadas al cuadrado, resultan menores que la cantidad de varianza extraída, por lo que podemos garantizar la validez discriminante de las variables latentes. Además, la estimación de los intervalos de confianza entre los parámetros que indican correlación entre los factores latentes están suficientemente alejados del valor 1 y, por tanto, confirman la validez discriminante de las escalas.

5.2 Estimación del modelo causal

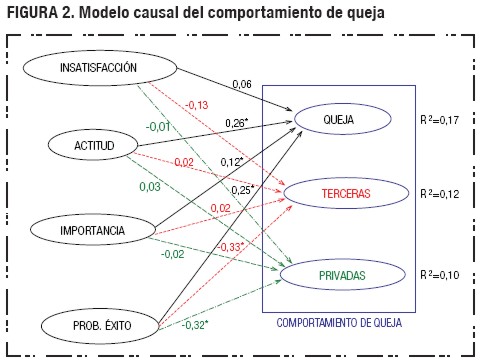

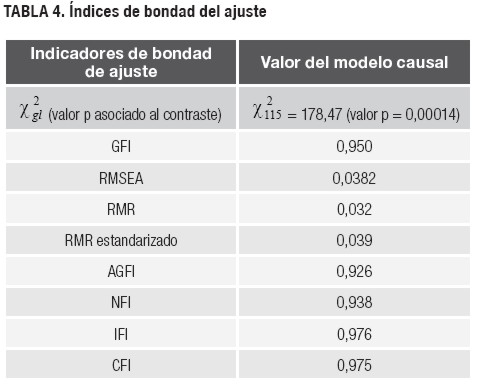

A partir de las dimensiones anteriormente mencionadas, se especificó y estimó un sistema de ecuaciones estructurales que relacionara las variables latentes con las dimensiones del comportamiento de queja. Las estimaciones de los parámetros y los niveles de significación asociados referentes a las dimensiones respuestas de queja, respuestas a terceras partes y respuestas privadas se recogen en la figura 2. Además, se muestran los índices de ajuste del modelo (ver tabla 4).

Resulta necesario evaluar la calidad de ajuste del modelo global, mediante diferentes medidas de bondad. Los modelos de ecuaciones estructurales proporcionan el ajuste global del modelo mediante el estadístico Chi-cuadrado de bondad de ajuste. Diversos autores han señalado los problemas de este estadístico para la evaluación del modelo en relación con el tamaño muestral (Bentler y Bonnet, 1980; James et al., 1982). Debido a esta matización, hemos contemplado otros índices de bondad de ajuste global proporcionados por LISREL (ver tabla 4). Observando las medidas de bondad de ajuste y teniendo en cuenta la matización sobre el contraste Chi-cuadrado anteriormente mencionada, podemos concluir que el modelo causal presenta un ajuste satisfactorio.

Haciendo referencia a los coeficientes estimados entre los factores latentes del modelo, se observa que la probabilidad de éxito de la queja influye de forma significativa sobre los tres comportamientos de queja contemplados en el modelo, dando cumplimiento a las hipótesis H2a, H2b y H2c. Esta influencia es directa sobre las respuestas de queja e inversa sobre las respuestas a terceras partes y privadas. Por otro lado, analizando los coeficientes que corresponden a los demás determinantes, se puede comprobar que la importancia de la situación y las actitudes hacia la queja influyen de manera significativa y positiva sobre las respuestas de queja, cumpliéndose, por tanto, las H3a y H4a respectivamente. Sin embargo, se observa que la insatisfacción no influye de manera significativa sobre ninguno de los comportamientos de queja, por lo que no se cumplirían las H1a, H1b y H1c. Con todo, verificamos el cumplimiento de la H4, y parcialmente de las H3 y H4, mientras que no podríamos afirmar el cumplimiento de la H1.

6. Conclusiones

Los análisis realizados sobre las variables que componen la figura 1 han permitido obtener resultados capaces de ofrecer una visión aproximada de la formación de las respuestas a la insatisfacción.

A partir de los análisis efectuados, se puede concluir que la influencia de los determinantes del comportamiento de queja es diferente en función del tipo de respuesta a la insatisfacción del consumidor. Mientras que para explicar las respuestas de queja, la contribución de la probabilidad de éxito de la queja, la importancia de la situación y las actitudes hacia la queja es notable, solamente la probabilidad de éxito de la queja ejerce una influencia importante sobre las respuestas a terceras partes y privadas. Por tanto, este determinante es el único que ha resultado tener un efecto significativo sobre los tres tipos de comportamientos de queja, ejerciendo una influencia positiva sobre las respuestas de queja y una influencia negativa sobre las respuestas a terceras partes y privadas. Estos resultados confirman que cuanta mayor es la percepción sobre la probabilidad de solución de la queja, mayor es la importancia percibida del problema y mayores son las actitudes hacia la queja, los consumidores tienden a responder en forma de queja en lugar de desarrollar respuestas de queja a terceras partes y respuestas privadas.

También cabe destacar que la importancia del nivel de insatisfacción sobre los comportamientos de queja es limitada, no teniendo poder suficiente para predecir las diferentes acciones de los consumidores insatisfechos. Estos resultados situarían nuestra propuesta en la línea de investigaciones que identifican el nivel de insatisfacción como un determinante motivador del comportamiento de queja pero con una capacidad limitada para explicar las diferentes respuestas a la insatisfacción (Nyer, 1997; Mittal y Kamakura, 2001).

A su vez estos hallazgos contrastan con las aportaciones que muestran la influencia significativa del nivel de insatisfacción sobre las acciones privadas (Johnston, 1998; Zeelenberg y Pieters, 2004; Moliner et al., 2006). Tal vez, en futuras investigaciones la consideración de los clientes según la intensidad de la insatisfacción pudiera permitir explicar mejor la formación de las respuestas posteriores.

6.1 Implicaciones empresariales

Desde el punto de vista empresarial, es imprescindible que los responsables de la gestión de un restaurante conozcan los factores determinantes del comportamiento de queja para comprender los motivos de las respuestas de los clientes insatisfechos. Los resultados de esta investigación pueden servir de ayuda a las empresas del sector interesadas en implantar una filosofía de marketing orientada a la satisfacción de los clientes y a la gestión de la insatisfacción. Partiendo del peligro de las respuestas privadas por sus consecuencias negativas en la cartera de clientes y la oportunidad que ofrece una queja para recuperar un cliente insatisfecho, las empresas de restaurantes deben ser capaces de implantar programas adecuados de tratamiento de las quejas.

Dado que las actitudes hacia la queja, que han resultado ser causas de las acciones de queja, son un determinante ajeno a la situación insatisfactoria, y por tanto, incontrolable por parte del proveedor del servicio, los restaurantes deberían aprovechar la información de dichas quejas para mejorar los niveles de satisfacción y calidad de servicio. Además, si la importancia del problema y la probabilidad de éxito de la queja, también causantes de las quejas, son factores que dependen de la situación insatisfactoria, los restaurantes pueden ejercer control sobre ellos a través de acciones que estimulen la presentación de quejas, aumentando así la percepción de los clientes sobre las probabilidades de solución del problema. En este sentido, según Oh (2004, p. 144), el feed-back que genera una queja puede resolver muchos problemas y/o mejorar la performance y la calidad de servicio.

Facilitar los trámites, mejorar la comunicación a través del uso de diferentes canales, realizar un seguimiento posterior a la queja, actuar con rapidez y dotar de responsabilidad a todos los empleados son estrategias que supondrían aumentar la percepción de la probabilidad de éxito de la queja de los individuos (Van Ossel y Stremersch, 1998; Estelami, 2003). También se podrían iniciar acciones que permitieran a los consumidores participar e involucrarse en los procesos de mejora del servicio, aportando ideas o proponiendo nuevos servicios que pudieran añadirse a la oferta del restaurante (Oh, 2006). De esta forma, se podrían evitar o reducir las respuestas privadas negativas, es decir, la conducta de cambio y la difusión de la insatisfacción en forma de comentarios boca-oreja.

6.2 Limitaciones y futuras líneas de investigación

La naturaleza exploratoria de la investigación desarrollada impide que podamos afirmar con seguridad la influencia significativa de los antecedentes del comportamiento de queja. A pesar de las limitaciones que este enfoque conlleva, los resultados obtenidos presentan oportunidades para continuar esta línea de investigación.

Desde el punto de vista conceptual, se podría incorporar el papel de otras variables y otras relaciones con el fin de mejorar la comprensión del comportamiento de queja. Por ejemplo, se podrían añadir factores de corte sociodemográfico, como la edad, el sexo, el nivel de estudios o ingresos (Phau y Sari, 2004), o también estudiar la influencia de la personalidad del individuo en los comportamientos de queja (Badey y Grace, 2006). Asimismo, sería interesante analizar la contribución de determinantes como el nivel de información y experiencia del individuo (Berry et al., 2002) o su grado de lealtad a la empresa (Hirschman, 1970; Oh, 2003). El estudio del comportamiento de queja también podría orientarse al análisis de las intenciones de queja para conocer las diferencias en el efecto de los determinantes entre las respuestas a la insatisfacción comportamentales y no comportamentales (Oh, 2006).

Metodológicamente, por una parte, la variedad de escalas de medida que aporta la literatura ofrece posibilidades de refinar las mediciones de las variables y, por consiguiente, de mejorar ciertos aspectos técnicos de investigación. Por otra parte, sería interesante aplicar el modelo estudiado en contextos diferentes y observar la posible variación de las relaciones causales definidas. En este sentido, los servicios de telefonía o financieros podrían tener interés por sus elevados índices de insatisfacción, tal y como se refleja en los datos sobre la evolución de las consultas y reclamaciones por sectores económicos del Instituto Nacional de Consumo (2005). Del mismo modo, a pesar de la dificultad que supone el empleo de métodos de muestreo probabilístico, se podrían emplear muestras más representativas de la población con el fin de extrapolar los resultados. Por último, también las técnicas estadísticas disponibles ofrecen amplias posibilidades para seguir estudiando diferentes contribuciones que pueden tener los determinantes del comportamiento de queja. En este aspecto, proponemos el uso de la regresión logística o la metodología del efecto moderador y mediador entre variables (Maxham III y Netemeyer, 2003). En el contexto de los restaurantes, se podría analizar el efecto que tiene la experiencia previa del cliente en las relaciones causales entre los antecedentes y el comportamiento de queja (Moliner et al., 2007).

Pie de página

[*] Las autoras quieren agradecer al Ministerio de Educación y Ciencia el apoyo financiero prestado en esta línea de trabajo (I+D del Plan Nacional SEJ2007-66054/ECON).

[1] Otros criterios para clasificar el comportamiento de queja pueden ser el grado de actuación del consumidor (Maute y Forrester, 1993), el efecto sobre la empresa (Huefner et al., 2002) o el grado de difusión de la insatisfacción (Crié, 2001).

[2] Aunque somos conscientes de que este método puede provocar que los individuos tiendan a recordar una experiencia que haya tenido algún tipo de comportamiento posterior, sobre todo en forma de queja, en las instrucciones del cuestionario no se requería el recuerdo de una situación con algún tipo de consecuencia, sino simplemente una experiencia insatisfactoria en cualquier restaurante.

[3] Como fase previa a esta etapa, se realizó un análisis exploratorio en componentes principales, quedando de manifi esto la dimensionalidad de las variables. Con el fi n de perfeccionar las dimensiones, se eliminaron algunos ítemes en función del alpha de Cronbach (valores inferiores a 0,7), observando la mejora de las escalas. Además, estos resultados se corroboraron con el análisis factorial confi rmatorio recogido en el trabajo.

[4] Para ello, se calculó la matriz de varianzas-covarianzas a partir de la normalización conjunta de las variables objeto de análisis con la aplicación del procedimiento normal scores ofrecido por PRELIS 2.30 (Jöreskog y Sörbom, 1996a).

Referencias bibliográficas

Athanassopoulus, A., Gounaris, S. & Stathakopoulus, V. (2001). Behavioral responses to customer satisfaction: An empirical study. European Journal of Marketing, 35(5/6), 687-707. [ Links ]

Babin, B. J., Griffin, M. & Darden, W. R. (1994). An empirical comparison of alternative conceptualization of postconsumption reactions. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 7, 172-182. [ Links ]

Badey, K. & Grace, D. (2006). Segmenting service complainers and non-complainers on the basis of consumer characteristics. Journal of Services Marketing, 20(3), 178- 187. [ Links ]

Bagozzi, R. P. & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16, 74-94. [ Links ]

Bearden, W. O. & Teel, J. E. (1983). Selected determinants of consumer satisfaction and complaint reports. Journal of Marketing Research, 20, 21-28. [ Links ]

Bentler, P. M. & Bonnet, D. G. (1980). Significance test and goodness of fit in the analysis of covariances structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606. [ Links ]

Berry, L. L., Seiders, K. & Grewal, D. (2002). Understanding service convenience. Journal of Marketing, 66, 1-17. [ Links ]

Bigné, J. E. & Andreu, L. (2002). Análisis de la satisfacción en la experiencia del consumidor: una aplicación en museos interactivos (pp. 497-510). XIV Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, Granada. [ Links ]

Blodgett, J. G. & Granbois, D. H. (1992). Towards an integrated conceptual model of consumer complaining behavior. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 5, 93-103. [ Links ]

Blodgett, J. G., Granbois, D. H. & Walters, R. G. (1993). The effects of perceived justice on complainants negative word-of-mouth behavior and repatronage intentions. Journal of Retailing, 69(4), 399-428. [ Links ]

Blodgett, J. G., Hill, D. J. & Tax, S. S. (1997). The effects of distributive, procedural and interactional justice on postcomplaint behavior. Journal of Retailing, 73(2), 185-210. [ Links ]

Blodgett, J. G., Hill, D. J. & Bakir, A. (2006). Cross-cultural complaining behavior? An alternative explanation. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 19, 103-117. [ Links ]

Bolfing, C. P. (1989). How do customers express dissatisfaction and what can service marketers do about it?. Journal of Services Marketing, 3, 5-23. [ Links ]

Bolton, R. N. & Bronkhorst, T. M. (1995). The relationship between customer complaints to the firm and subsequent exit behavior. Advances in Consumer Research, 22, 94-100. [ Links ]

Boshoff, C. R. (1997). An experimental study of recovery options. International Journal of Service Industry Management, 8(2), 110-130. [ Links ]

Broadbridge, A. & Marshall, J. (1995). Consumer complaint behaviour: the case of electrical goods. International Journal of Retail & Distribution Management, 23(9), 8-24. [ Links ]

Casado, A. B. & Más, F. J. (2002). The consumers reaction to delays in service. International Journal of Service Industry Management, 13(2), 118-140. [ Links ]

Cho, B. & Young, K. (1999). An integrated model of consumer complaining behavior. 7th Cross-Cultural Consumer and Business Studies Research Conference. Extraído desde http://marketing.byu.edu/htmlpages/ccrs/proceedings99/bong-jincho.htm [ Links ]

Crié, D. (2001). Un cadre conceptuel danalyse du comportement de réclamation. Recherche et Applications en Marketing, 16(1), 45-63. [ Links ]

Crié, D. (2003). Consumers complaint behaviour: taxonomy, typology and determinants: towards a unified ontology. Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 11(1), 60-79. [ Links ]

Davidow, M. & Dacin, P. A. (1997). Understanding and influencing consumer complaint behavior: improving organizational complaint management. Advances in Consumer Research, 24, 450-456. [ Links ]

Day, R. L. (1984). Modeling choices among alternative responses to dissatisfaction. Advances in Consumer Research. En T. C. Kinnear (Eds.), Advances in Consumer Research (Vol. 2) (pp. 469-499). Provo, UT : Association for Consumer Research. [ Links ]

Estelami, H. (2003). Sources, characteristics and dynamics of post-purchase price complaints. Journal of Business Research, 56, 411-419. [ Links ]

Evrard, Y. (1993). La satisfaction des consommateurs: état des recherches. Revue Française du Marketing, 144-145(4-5), 53-65. [ Links ]

Folkes, V. S. (1984). Consumer reactions to product failure: An attributional approach. Journal of Consumer Research, 10, 398-409. [ Links ]

Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (1999). Análisis multivariante (5a. ed.). Londres: Prentice Hall. [ Links ]

Halstead, D. (2002). Negative word-of-mouth substitutive for or supplement to consumer complaints? Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 15, 1-12. [ Links ]

Halstead, D. & Droge, C. (1991). Consumer attitudes toward complaining and the prediction of multiple complaint responses. Advances in Consumer Research, 18, 210-216. [ Links ]

Halstead, D. & Page, T. J. (1992). The effects of satisfaction and complaining behavior on consumer repurchase intentions. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 5, 1-11. [ Links ]

Hart, C. W. L., Heskett, J. L. & Sasser, W. E. (1990). The profitable art of service recovery. Harvard Business Review, 68(4), 148-156. [ Links ]

Hirchman, A. O. (1970). Exit, Voice and Loyalty. Cambridge, MA: Harvard University Press. [ Links ]

Huefner, J. C., Parry, B. L., Payne, C. R., Otto, S. D., Huff, S. C., Swenson, M. J. & Hunt, H. K. (2002). Consumer retaliation: confirmation and extension. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 15, 114-127. [ Links ]

Instituto Nacional de Consumo. (2005). Evolución de las consultas y reclamaciones atendidas según sectores económicos. Extraído desde http://www.consumo-inc.es [ Links ]

Jacoby, J. & Jaccard, J. J. (1981). The sources, meaning and validity of consumer complaint behavior: A psychological analysis. Journal of Retailing, 57(3), 4-24. [ Links ]

James, L. R., Mulaik, S. A. & Brett, J. M. (1982). Causal analysis: Assumptions, models and data. Bervely Hills: Sage. [ Links ]

Johnston, R. (1995). Determinants of service quality: satisfiers and dissatisfiers. International Journal of Service Industry Management, 6(5), 53-71. [ Links ]

Johnston, R. (1998). The effect of intensity od dissatisfaction on complaining behaviour. Journal of Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 11, 69-77. [ Links ]

Johnston, R. (2001). Linking complaint management to profit. International Journal of Service Industry Management, 12(1), 60-69. [ Links ]

Jones, T. O. & Sasser, W. E. (1995, noviembre-diciembre). Why satisfied customers defect. Harvard Business Review, 88-99. [ Links ]

Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1996a). PRELIS 2, Users Referente Guide. Chicago: Scientific Software International. [ Links ]

Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1996b). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago: Scientific Software International. [ Links ]

Kelly, J. P. (1979). Consumer expectations of complaint handling by manufacturers and retailers of clothing products. En Proceedings of the 3rd Annual CS /D & CB Conference. R. L. Day & H. K. Hunt (Eds.), New Dimensions of Consumer Satisfaction and Complaining Behavior (pp. 103-110). [ Links ]

Kendall, C. L. & Russ, F. A. (1975). Warranty and complaint policies: an opportunity for marketing management. Journal of Marketing, 38, 36-43. [ Links ]

Kim, C., Kim, S., Im, S. & Shin, C. (2003). The effect of attitude and perception on consumer complaint intentions. The Journal of Consumer Marketing, 20(4/5), 352-371. [ Links ]

Kolodinsky, J. (1995). Usefulness of economics in explaining consumer complaints. The Journal of Consumer Affairs, 29(1), 29-54. [ Links ]

Krapfel, R. E. (1985). A consumer complaint strategy model: antecedents and outcomes. Advances in Consumer Research, 12, 346-350. [ Links ]

LaBarbera, P. A. & Mazursky, D. (1983). A longitudinal assessment of consumer satisfaction/ dissatisfaction: the dynamic aspect of the cognitive process. Journal of Marketing Research, 20, 393-404. [ Links ]

Ladinsky, J. & Susmilch, C. (1983). Major findings of the milwaukee consumer dispute study. En L. Ray, (Ed.), Consumer Dispute Resolution: Exploring the Alternatives (pp. 145-208). Washington, D.C.: American Bar Association. [ Links ]

Levesque, T. J. & MacDougall, G. H. G. (1996). Customer dissatisfaction: the relationship between types of problems and customer response. Canadian Journal of Administrative Sciences, 13(3), 264-276. [ Links ]

Lewis, R. C. (1982). Consumers complain-what happens when business responds? En R. L. Day & H. K. Hunt (Eds.), Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior Conference Proceedings (pp. 88- 94). Bloomington: Indiana University. [ Links ]

Liljander, V. (1999). Consumer satisfaction with complaint handling following a dissatisfactory experience with car repair. European Advances in Consumer Research, 4, 270-275. [ Links ]

Liu, R. R. (1999). Consumer social values and complaint behaviors. En S. Brown & D. Sudhashan (Eds.), Enhancing Knowledge Development in Marketing (pp. 279-287). [ Links ]

Chicago, IL: American Marketing Association. Liu, R. R. & McClure, P. (2001). Recognizing cross-cultural differences in consumer complaint behavior and intentions: an empirical examination. Journal of Consumer Marketing, 18(1), 54-74. [ Links ]

Maute, M. F. & Dubé, L. (1999). Patterns of emotional responses and behavioural consequences of dissatisfaction. Applied Psychology: An International Review, 48(3), 349-366. [ Links ]

Maute, M. F. & Forrester, W. R. (1993). The structure and determinants of consumer complaint intentions and behavior. Journal of Economic Psychology, 14, 219-247. [ Links ]

Maxham III , J. G. & Netemeyer, R. G. (2002). A longitudinal study of complaining customers evaluations of multiple service failures and recovery efforts. Journal of Marketing, 66, 57-71. [ Links ]

Maxham III , J. G. & Netemeyer, R. G. (2003). Firms reap what they sow: The effects of shared values and perceived organizational justice on customers evaluations of complaint handling. Journal of Marketing, 67, 46-62. [ Links ]

Mittal, V. & Kamakura, W. A. (2001). Satisfaction, repurchase intent and repurchase behavior: investigating the moderating effect of consumer characteristics. Journal of Marketing Research, 38(1), 131-142. [ Links ]

Moliner, B. (2007). Determinantes del comportamiento de queja del consumidor: una revisión. Estudios sobre Consumo, 80, 29-47. [ Links ]

Moliner, B., Berenguer, G., Gil, I. & Fuentes, M. (2006). Antecedents to complaint behaviour in the context of restaurant goers. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 16(5), 493-517. [ Links ]

Moliner, B., Fuentes, M., Berenguer, G. & Gil, I. (2007). Causas de las intenciones comportamentales de queja: el efecto moderador de la experiencia previa del cliente con el restaurante. XIX Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, Vigo. [ Links ]

Morel, K. P. N., Poesz, T. B. C. & Wilke, H. A. M. (1997). Motivation, capacity and opportunity to complain: towards a comprehensive model of consumer complaint behavior. Advances in Consumer Research, 24, 464-469. [ Links ]

Moyer, M. (1984). Characteristics of consumer complaints: implications for marketing and public policy. Journal of Public Policy and Marketing, 3, 67-84. [ Links ]

Ndubisi, N. O. & Ling, T. Y. (2006). Complaint behaviour of Malaysian consumers. Management Research News, 29(1/2), 65-76. [ Links ]

Nyer, P. (1997). A study of the relationship between cognitive appraisals and consumption emotions. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(4), 296-304. [ Links ]

Oh, D. G. (2003). Complaining behavior of public library users in South Korea. Library and Information Science Research, 25(1), 43- 62. [ Links ]

Oh, D. G. (2004). Complaining behavior of academic library users in South Korea. The Journal of Academic Librarianship, 30(2), 136-144. [ Links ]

Oh, D. G. (2006). Complaining intentions and their relationships to complaining behavior of academic library users in South Korea. Library Management, 27(3), 168-189. [ Links ]

Oliver, R. L. (1987). An investigation of the interrelationship between consumer (dis)satisfaction and complaints reports. Advances in Consumer Research, 14, 218-222. [ Links ]

Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. New York: McGraw-Hill. [ Links ]

Oliver, R. L. & Swan, J. E. (1989). Consumer perceptions of interpersonal equity and satisfaction in transactions: a field survey approach. Journal of Marketing, 53, 21-35. [ Links ]

Palmer, A., Beggs, R. & Keown-Mcmullan, C. (2000). Equity and repurchase intention following service failure. Journal of Services Marketing, 14(6), 513-528. [ Links ]

Phau, I. & Sari, R. P. (2004). Enganging in complaint behaviour. Marketing Intelligence & Planning, 22(4), 407-426. [ Links ]

Ping, R. A. (1993). The effects of satisfaction and structural constraints on retailer exiting, voice, loyalty, opportunism and neglect. Journal of Retailing, 69, 320-352. [ Links ]

Richins, M. L. (1982). An investigation of consumers attitudes toward complaining. Advances in Consumer Research (pp. 502-506). Ann Arbor, MI : Association for Consumer Research. [ Links ]

Richins, M. L. (1983a). Negative word-of-mouth by dissatisfied consumers: a pilot study. Journal of Marketing, 47, 68-78. [ Links ]

Richins, M. L. (1987). A multivariate analysis of responses to dissatisfaction. Journal of the Academy of Marketing Science, 15, 24-31. [ Links ]

Sarabia, F. & Parra, M. C. (2001). El comportamiento de queja y reclamación y la insatisfacción del consumidor. Estudios sobre Consumo, 59, 9-21. [ Links ]

Singh, J. (1988). Consumer complaint intentions and behavior: definitional and taxonomical issues. Journal of Marketing, 52, 93-107. [ Links ]

Singh, J. (1990). Voice, exit and negative wordof-mouth behaviors: an investigation across three service categories. Journal of the Academy of Marketing Science, 18(1), 1-15. [ Links ]

Singh, J. (1991a). What occurs once consumers complaint? European Journal of Marketing, 25(5), 30-46. [ Links ]

Singh, J. (1991b). Exploring the effects of consumers dissatisfaction level on complaint behaviours. European Journal of Marketing, 25(9), 7-21. [ Links ]

Singh, J. (1991c). Industry characteristics and consumer dissatisfaction. The Journal of Consumer Affairs, 25(1), 19-56. [ Links ]

Singh, J. & Howell, R. D. (1985). Consumer complaining behavior: a review and prospectus. En H. K. Hunt & R. L. Day (Eds.), Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior (pp. 59-66). Bloomington, IN : Indiana University. [ Links ]

Singh, J. & Pandya, S. (1991). Exploring the effects of consumers dissatisfaction level on complaint behaviours. European Journal of Marketing, 25(9), 7-21. [ Links ]

Singh, J. & Wilkes, R. E. (1991). A theoretical framework for modeling consumers response to marketplace dissatisfaction. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 4, 1-12. [ Links ]

Singh, J. & Wilkes, R. E. (1996). When consumers complain: a path analysis of the key antecedents of complaint response estimates. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(4), 350-365. [ Links ]

Steemkamp, E. M. & Van Trijp, C. M. (1991). The use of LISREL in validating marketing constructs. International Journal of Research in Marketing, 8, 283-299. [ Links ]

Stephens, N. & Gwinner, K. P. (1998). Why dont some people complain? a cognitive-emotive process model of consumer complaint behavior. Journal of the Academy of Marketing science, 26(3), 172-189. [ Links ]

Swanson, S. R. & Kelley, S. W. (2001). Service recovery attributions and word-of-mouth intentions. European Journal of Marketing, 35(1/2), 194-211. [ Links ]

Tax, S. S., Brown, S. W. & Chandrashekaran, M. (1998). Customer evaluations of service complaint experiences: implications for relationship marketing. Journal of Marketing, 62, 60-76. [ Links ]

Theng, G. & Ng, S. (2001). Individual and situational factors infl uencing negative word-ofmouth behavior. Canadian Journal of Administrative sciences, 18(3), 163-178. [ Links ]

Van Ossel, G. & Stremersch, S. (1998). Complaint management. En B. Van Looey, R. Van Dierdonck y P. Gemmel (eds.), Services management: An integrated approach (pp. 171-196). London: financial times/pitman publishing. [ Links ]

Varela, J. A. (1992). Satisfacción/insatisfacción de los consumidores y comportamientos postconsumo derivados. Estudios sobre Consumo, 23, 65-78. [ Links ]

Watkins, H. S. & Liu, R. R. (1996). Collectivism, individualism and in-group membership: implications for consumer complaining in multicultural contexts. Journal of International Consumer Marketing, 8(314), 69-96. [ Links ]

Weiser, C. (1995). Customer retention: the importance of the listening organization. The Journal of Database Marketing, 2(4), 344-358. [ Links ]

Westbrook, R. A. (1987). Product consumptionbased affective responses and postpurchase processes. Journal of Marketing Research, 24, 258-270. [ Links ]

Yu, Y. T. & Dean, A. (2001). The contribution of emotional satisfaction to consumer loyalty. International Journal of service Industry Management, 12(3), 234-250. [ Links ]

Zeelenberg, M. & Pieters, R. (2004). Beyong valence in customer dissatisfaction: A review and new fi ndings on behavioral responses to regret and disappointment in failed services. Journal of Business Research, 57, 445-455. [ Links ]