Introducción

El desarrollo de Internet y su penetración actual en la población, con más de tres mil seiscientos millones de usuarios (Miniwatts Marketing Group, 2016), abren nuevas oportunidades de internacionalización para muchas empresas. Como señalan Constantinides, Lorenzo-Romero y Gómez (2010), Internet ha otorgado un poder adicional al consumidor y ha contribuido, de manera significativa, al proceso de globalización de los mercados. Algunas décadas atrás, diversos autores planteaban que el desarrollo de las TIC, unido a la globalización de los mercados, produciría una homogenización cultural entre países (Johnston y Johal, 1999; Levitt, 1983). Sin embargo, estudios recientes no permiten corroborar tal afirmación (Gefen y Heart, 2006), observándose que más bien tales diferencias están aumentando como consecuencia de que la propia tecnología tiene un componente cultural que afecta tanto a su adopción como a su uso (Swigger, Alpaslan, Brazile y Monticino, 2004).

Basándose en la propuesta cultural de Hofstede (2001), otros investigadores han analizado el papel moderador que juega la cultura del país en la respuesta del consumidor en el ámbito online (Okazaki, 2004, 2005; Lim, Leung, Sia y Lee, 2004; Singh, 2006; Okazaki y Mueller, 2007; Frost, Goode y Hart, 2010; Chen y Chiou, 2010) y en la aceptación de la tecnología (Lee, Joshi y Bae, 2009; Constantinides et al., 2010), encontrando importantes diferencias en términos actitudinales y conativos.

El análisis del proceso que lleva a los usuarios a aceptar la tecnología y a procesar la información que reciben ha despertado gran interés en la academia en las últimas décadas. Para su explicación se han propuesto modelos que tratan de descubrir las dimensiones más relevantes que intervienen en el proceso de adopción de Internet, tomando como base para ello las teorías clásicas de comportamiento del consumidor, como la teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975) o la teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 1991). Sin duda, el Technology Acceptance Model (TAM), propuesto por Davis, Bagozzi y Warshaw (1989), es considerado como el modelo más influyente y empleado para describir la aceptación individual de sistemas de información (Lee, Kozar y Larsen, 2003). Este modelo ha sido adaptado posteriormente a multitud de contextos y realidades: en el ámbito de Internet, por ejemplo, se ha usado en el análisis de sitios web (Sánchez-Franco y Roldán, 2005) y en la adopción de servicios en la Red, como el comercio electrónico (Lin y Lu, 2000; Van der Heijden, 2003), servicios online (Chircu, Davis y Kauffman, 2000) e intermediarios financieros (Fetherman y Pavlou, 2003). Uno de los intentos de adaptación más interesantes en los últimos años fue el realizado por Castañeda, Muñoz-Leiva y Luque (2007), quienes propusieron un modelo de aceptación y procesamiento de la información en el sitio web - Web Acceptance Model (WAM)-, que constituye la base teórica de este trabajo.

Asimismo, para entender en toda su dimensión cómo los usuarios aceptan y procesan la información que reciben a través de los medios digitales, es necesario examinar el papel que juega el riesgo percibido en todo este proceso (Featherman y Fuller, 2003; Featherman y Pavlou, 2003; Wakefield y Whitten, 2006). El riesgo que percibe el usuario durante la navegación es uno de los factores más influyentes en las transacciones online (Bigné, Ruiz y Andreu, 2005), afectando de manera determinante la satisfacción de los usuarios (Szymanski y Hise, 2000), su actitud hacia el sitio web (Jarvenpaa, Tractinsky y Saarinen, 1999), y su lealtad en términos de intención de compra y revisita al propio sitio web (San Martín, Camarero y San José, 2011). En este sentido, cabe destacar que la lealtad se ha convertido en un elemento clave dentro de la investigación sobre el comportamiento de los usuarios en medios digitales (Lee, Lee y Yan, 2012).

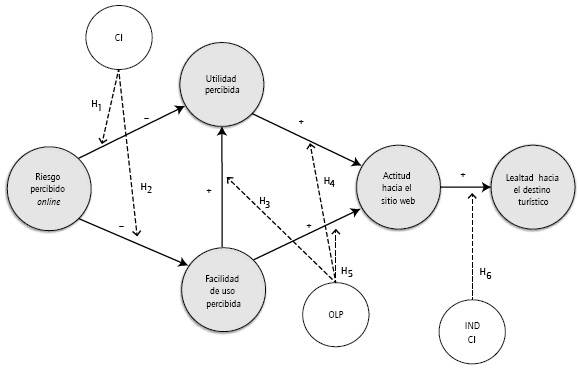

Por lo tanto, el principal objetivo de esta investigación consiste en el diseño y estimación de un modelo teórico de procesamiento de la información web que, partiendo de los postulados del modelo WAM (Castañeda et al., 2007), permita examinar el papel antecedente que juega el riesgo percibido en la formación de actitudes hacia el sitio web y en la construcción de la lealtad hacia este. Asimismo, una contribución del presente trabajo es analizar en qué medida algunos de los valores culturales como el control de incertidumbre, la orientación a largo plazo y el grado de individualismo presente en los usuarios moderan tal efecto.

Las conclusiones que se extraigan de esta investigación resultarán de interés para gestores de marketing que comercialicen productos o servicios online en mercados internacionales culturalmente diferentes.

Marco teórico

La dimensión cultural del consumidor en Internet

El desarrollo actual de Internet y la creciente globalización de los mercados plantean la cuestión de hasta qué punto las diferencias culturales entre países afectan al comportamiento de los usuarios en Internet. Algunos autores no parecen estar de acuerdo con la idea de que el desarrollo de la tecnología nos esté llevando hacia una convergencia cultural y que, por tanto, tales diferencias seguirán existiendo y deberán ser comprendidas e implementadas por las empresas dentro de sus estrategias internacionales de negocio (De Mooij y Hofstede, 2002).

Tradicionalmente, el papel moderador de la cultura ha sido infravalorado en los procesos de desarrollo y comercialización de nuevos productos (Sun, 2003), dado que las empresas que operaban en el ámbito internacional buscaban el desarrollo de productos genéricos que pudieran comercializarse de manera estándar en los diferentes países, con el objeto de conseguir economías de escala, experiencia y reducción de costes.

En este sentido, en las últimas décadas se ha despertado el interés de la academia por estudiar estos temas. Así, son diversas las investigaciones que se han centrado en examinar la verdadera influencia de la cultura en la adopción de las nuevas tecnologías (Ford y Kotzé, 2006; Lodge, 2007; Reinecke y Bernstein, 2007; Sun, 2003) y, más específicamente, en el diseño y aceptación de sitios web (Faiola, Ho, Tarrant y MacDorman, 2011; Hsieh, Holland y Young, 2009; Smith, Dunckley, French, Minocha y Chang, 2012) e incluso más recientemente en el uso de aplicaciones móviles (Dunker, Sheikh y Fields, 2013).

De los esquemas crosculturales más importantes que se han desarrollado en los últimos años (Hofstede, 2001; Schwartz, 1992, 1994; House, Hanges, Javidan, Dorfman y Gupta, 2004), sin lugar a dudas, el propuesto por Hofstede es el que ha alcanzado un mayor nivel de consenso y uso dentro de la literatura científica en gestión de empresas y marketing. En este sentido, los trabajos de revisión de la literatura realizados por Zhang, Beauty y Walsh (2005), Kirkman, Lowe y Gibson (2006), Craig y Douglas (2011) y Engelen y Brettel (2011) corroboran tal afirmación. Con respecto a su validez actual, Taras, Steel y Kirkman (2012) llevaron a cabo un metaanálisis con datos de 451 estudios que representaban unas 2.000 muestras de individuos de cerca de 50 países y áreas geográficas diferentes, concluyendo que el esquema de dimensiones culturales de Hofstede (2001) seguía siendo válido pasados más de 30 años. No obstante, apreciaron cambios en los valores iniciales con el paso de las décadas que exigirían a los investigadores corroborar dichos valores en las muestras utilizadas, tal y como se plantea en la metodología de nuestro trabajo. Por su parte, De Mooij y Hofstede (2011) concluyen que este esquema es especialmente adecuado cuando se examinan las diferencias culturales en relación a la aceptación y uso de la tecnología.

Estas razones nos llevan a tomar como referencia para este trabajo el esquema de valores culturales propuesto por Hofstede (2001), quien propone cinco dimensiones de la cultura de un país:

Distancia al poder (DP): expresa el grado en el que los miembros menos poderosos de una sociedad aceptan y esperan que el poder se distribuya por igual.

Control de incertidumbre (CI): expresa el grado en el que los miembros de una sociedad se sientes cómodos con la incertidumbre y la asunción de riesgos.

Individualismo frente al colectivismo (IND): hace referencia a las relaciones que se establecen entre los individuos y los grupos a los que pertenecen, es decir, si prevalece el interés del grupo sobre el individuo (sociedades colectivistas) o del individuo sobre el grupo (individualistas).

Masculinidad frente a la feminidad (MAS): se refiere al valor asignado a los tradicionales roles de género. En las sociedades con predominio de valores masculinos cabe esperar una alta competitividad, ambición, acumulación de riqueza y posesiones materiales; por el contrario, en sociedades más femeninas predominan valores como el cuidado, la ternura o la protección.

Orientación a largo plazo (OLP): está relacionada con la manera que tiene la sociedad de enfrentar los retos del presente y el futuro, desde una versión más normativa (orientación a corto plazo) a otra más pragmática (orientación a largo plazo).

El papel moderador de la cultura en la aceptación de un sitio web y en el procesamiento de la información web

En el estudio del comportamiento de los consumidores en el ámbito online, el modelo TAM (Davis et al., 1989) ha sido una referencia para múltiples investigadores (Chircu et al., 2000; Fetherman y Pavlou, 2003; Lin y Lu, 2000; Van der Heijden, 2003; Sánchez-Franco y Roldán, 2005), conformándose como un esquema teórico muy robusto. Este modelo plantea que la utilidad percibida (UP) y la facilidad de uso percibida (FUP) son antecedentes de la intención de usar una tecnología y, por ende, de su uso. Este modelo plantea, además, la existencia de variables externas que pueden ejercer una influencia directa sobre UP y FUP e indirecta, a través de estas sobre la formación de las actitudes hacia el uso del sistema y su intención de uso final.

Una interesante adaptación del TAM fue realizada por Castañeda et al. (2007), quienes propusieron un modelo de aceptación y procesamiento de la información en el sitio web (WAM), y con el que plantean que UP y FUP determinan las actitudes que los usuarios generan hacia el sitio web en el que están navegando, así como su intención futura de revisita. Tomando como base estas relaciones teóricas del modelo WAM y el papel antecedente que juegan determinadas variables externas en la UP y FUP de acuerdo al modelo TAM (Davis et al., 1989), planteamos que el riesgo percibido puede ejercer un papel determinante como antecedente en el procesamiento de la información que realizan los internautas cuando navegan por páginas web comerciales o de comercio electrónico. Autores como Bigné et al. (2005), Beldad, De Jong y Steehouder (2010) y Chang, Cheung y Tang (2013) consideran el riesgo percibido como uno de los factores más relevantes que influyen en las transacciones online. Más concretamente, diversos trabajos han planteado una influencia negativa de este sobre UP y FUP (McKnight, Choudhury y Kacmar, 2002; Fetherman y Paulov, 2003; Fetherman y Fuller, 2003; Shin, 2008; Paulov, 2003).

Como ya se ha comentado, el esquema cultural de Hofstede (2001) ha sido ampliamente utilizado en el análisis del efecto moderador que la cultura ejerce en la forma en la que los usuarios procesan y responden a la información que, a través de los medios digitales, reciben de las empresas. De las distintas dimensiones culturales propuestas, sería el CI la dimensión que podría explicar posibles diferencias en la relación del riesgo percibido sobre la UP y FUP.

La creciente penetración de Internet está afectando de manera importante el comportamiento humano, en general, y el comportamiento del consumidor, en particular. Uno de los factores que ha adquirido protagonismo con el desarrollo de Internet es el riesgo percibido. Las sociedades que tienen un valor bajo en CI son más propensas a la innovación y a adoptar la tecnología con mayor rapidez que las sociedades que puntúan más alto en esta dimensión (Lassar, Manolis y Nicholls, 2005; Tipurik, Podrug y Hruska, 2007). En cambio, las sociedades con alto CI tienden a enfatizar el orden y la estabilidad, y son más propensas a ver el cambio de una forma más negativa. Por tanto, el CI podría afectar la manera en la que los individuos aceptan las fuentes de información que reciben dependiendo del medio utilizado (McCoy, Everard y Brian, 2005; Li, Hess, McNab y Yu, 2009). En este sentido, Ford, Connelly y Meister (2003) demostraron que los países con alto valor en CI solían experimentar una mayor resistencia a las nuevas tecnologías y un mayor énfasis en la tradición. Tomando como referencia esta investigación, Parboteeah, Parboteeah, Cullen y Basu (2005) demostraron cómo el CI estaba inversamente relacionada con la utilidad percibida de la tecnología por parte de los usuarios. Los consumidores pertenecientes a culturas con un valor elevado en CI tratan de evitar situaciones con riesgo impredecible (Chakraborty, Lala y Warren, 2003). Otras investigaciones han demostrado la relación existente entre esta dimensión cultural y el riesgo percibido (Al Kailani y Kumar, 2011; Campbell y Goodstein, 2001; Liebermann y Stashevsky, 2002; Money y Crotts, 2003). Concretamente, Al Kailani y Kumar (2011) obtuvieron que el riesgo percibido aumenta a medida que lo hace el valor de control de incertidumbre.

Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores, cabe suponer que ante un mismo sitio web los usuarios de culturas características de un alto CI percibirán un mayor riesgo durante el proceso de navegación que aquellos usuarios de culturas con menos CI. Esto, a su vez, potenciará el efecto negativo del riesgo sobre UP y FUP (Alcántara-Pilar, Del Barrio-García y Porcu, 2013; Li et al., 2009). Así pues, se proponen las siguientes hipótesis:

H1: Existe una relación negativa entre el riesgo percibido y la utilidad percibida, que será mayor en los usuarios pertenecientes a culturas con elevado grado en control de incertidumbre frente a aquellos pertenecientes a culturas con bajo grado en control de incertidumbre.

H2: Existe una relación negativa entre el riesgo percibido y la facilidad de uso percibida, que será mayor en los usuarios pertenecientes a culturas con elevado grado en control de incertidumbre frente a aquellos pertenecientes a culturas con bajo grado en control de incertidumbre.

Por otro lado, Castañeda et al. (2007) demostraron que la FUP afectaba positivamente a la UP y que ambas constituían un determinante significativo de la formación de actitudes hacia el sitio web. Estudios más recientes se han centrado en analizar el papel moderador de la orientación a largo plazo (OLP) en dichas relaciones. En este sentido, Soares, Farhangmehr y Shoham (2007) y Van Everdingen y Waarts (2003) concluyeron que los usuarios pertenecientes a culturas orientadas a largo plazo son más persistentes y se adaptan más fácilmente a las nuevas condiciones que aquellos pertenecientes a culturas más orientadas a corto plazo. Por su parte, Li et al. (2009) también hallaron la importancia de esta dimensión cultural como moderadora de la aceptación de las nuevas tecnologías, concretamente de las relaciones entre UP y FUP.

De los resultados obtenidos por autores como Marcus y Gould (2000), Cyr y Trevor-Smith (2004) y Cyr (2008), se puede concluir que aquellas culturas que se orientan a largo plazo buscan la utilidad del sitio web por un largo periodo de tiempo, así como paciencia para alcanzar beneficios futuros en el sacrificio presente, entendiendo tal sacrificio como el tiempo invertido para aprender a usar el sitio web. En cambio, las culturas que se orientan más a corto plazo valoran como principal característica del sitio web la inmediatez en la obtención de resultados y metas.

De acuerdo con lo anterior, se puede plantear que las culturas orientadas a corto plazo valorarán más FUP que aquellas más orientadas a largo plazo, por lo que las relaciones entre FUP y UP y de FUP con las actitudes serán mayores. Asimismo, cabe esperar que la relación entre las actitudes y la UP sea mayor en aquellas culturas más propias de una orientación a largo plazo que prefieren invertir tiempo en conocer el uso del sistema. Por todo esto, proponemos las siguientes hipótesis:

H3: Existe una relación positiva entre la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida, que será mayor en los usuarios pertenecientes a culturas orientadas a corto plazo frente a aquellos pertenecientes a culturas orientadas a largo plazo.

H4: Existe una relación positiva entre la utilidad percibida y la actitud hacia el uso del sitio web, que será mayor en los usuarios pertenecientes a culturas orientadas a largo plazo frente a aquellos pertenecientes a culturas orientadas a corto plazo.

H5: Existe una relación positiva entre la facilidad de uso percibida y la actitud hacia el uso del sitio web, que será mayor en los usuarios pertenecientes a culturas orientadas a corto plazo frente a aquellos pertenecientes a culturas orientadas a largo plazo.

También las dimensiones culturales de ci e individualismo/ colectivismo (IND) han sido utilizadas en los estudios sobre la adopción de Internet. Por ejemplo, Lim et al. (2004) demostraron que los sujetos pertenecientes a países individualistas con bajo CI mostraban una mayor propensión a la compra online que aquellos de países más colectivistas; concluyeron que aquellos sujetos pertenecientes a culturas en las cuales predomina la tolerancia a la incertidumbre serían más propensos a la compra online respecto a los que no.

Parece, pues, que los usuarios de culturas colectivistas tendrán menos predisposición a comprar online dado que se trata de un medio que genera dudas respecto a su confianza y en el que no se puede tener un trato a título individual o de grupo (Doney, Cannon y Mullen, 1998), a lo que Rousseau, Sitkin, Burt y Camarer (1998) denominaron "confianza relacional". En definitiva, la actitud que presentan los individuos de culturas más colectivistas hacia el uso de Internet como canal de compra parece ser menos positiva que la de aquellos pertenecientes a culturas más individualistas motivados por sus percepciones de los beneficios a obtener durante el proceso de navegación (Sanz, Ruiz y Hernández, 2014). Según esto, es de esperar que la relación entre la actitud hacia el sitio web y la lealtad futura hacia los productos y servicios promocionados en dicho sitio sean inferiores en las personas pertenecientes a culturas colectivistas frente a aquellas pertenecientes a culturas más individualistas, debido a que la confianza desarrollada carecería de experiencias compartidas en el grupo (Dinev, Goo, Hu y Nam, 2009; Ruiz-Mafé, Sanz-Blas, Hernández-Ortega y Bretheuwer, 2013). Además, De Mooij (2011) plantea que la adopción de Internet, que vendría reflejada en nuestra propuesta como la relación entre actitudes y lealtad, es superior en sujetos individualistas y con reducido índice en CI. En este sentido, cabe plantear la siguiente hipótesis:

H6: Existe una relación positiva entre la actitud hacia el uso del sitio web y la lealtad hacia el destino turístico, que será superior en los usuarios pertenecientes a culturas individualistas con un valor bajo en control de incertidumbre que en los de culturas colectivistas con un valor mayor en la dimensión en cuestión.

La figura 1 resume las hipótesis de investigación propuestas en un modelo teórico de aceptación y procesamiento de la información contenida en un sitio web, acerca de un destino turístico ficticio.

Metodología

Variable independiente

La estimación del modelo propuesto y el contraste de hipótesis requirió llevar a cabo un diseño experimental en el que la variable independiente a controlar entre sujetos fue la cultura del país con la que pertenecía el usuario de Internet, con dos niveles: usuarios españoles frente a usuarios británicos. De acuerdo con las hipótesis planteadas y las dimensiones culturales consideradas en este trabajo, se seleccionó España y Gran Bretaña como los países que cumplían con estos requerimientos de acuerdo al esquema cultural de Hofstede (2001).

Así, los británicos se caracterizan por pensar que los individuos son más importantes que los grupos a los que pertenecen, considerándose por tanto más propios de una cultura individualista (89), presentan unos bajos niveles de control de incertidumbre (35) y una orientación más bien a largo plazo (25). En cambio, los españoles se caracterizan por ser más bien colectivistas (51), poseer un alto grado de miedo al futuro o control de incertidumbre (86) y una orientación más a corto plazo (19).

Diseño del experimento

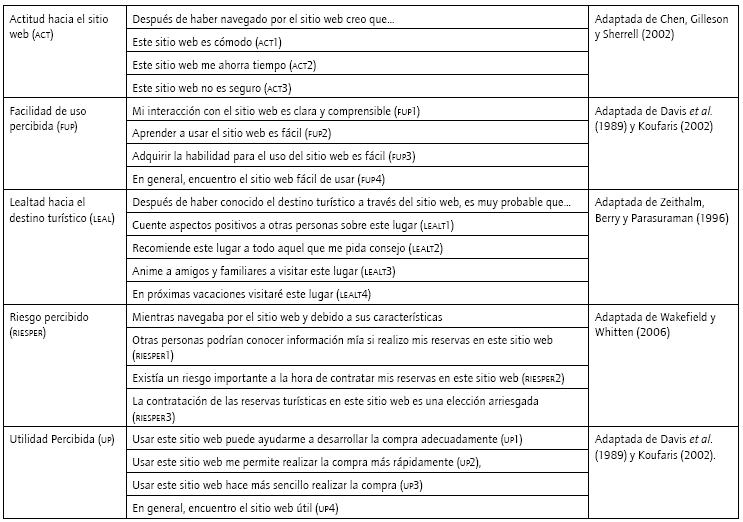

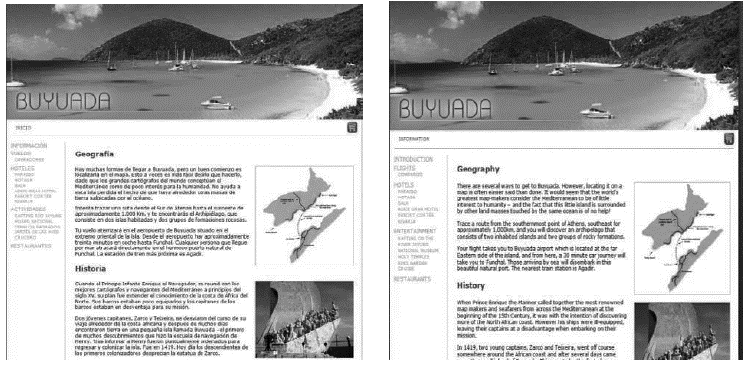

Para llevar a cabo el experimento se construyó un sitio web ficticio sobre un destino turístico no real bajo el nombre de Buyuada. Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, y dado que los sujetos muestrales pertenecían a dos países con idiomas diferentes, fue necesario construir dos sitios web exactamente iguales: uno en español y otro en inglés (figuras 2 y 3).

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Página de inicio sitio web experimental (español frente a inglés).

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Página con información sobre hoteles (español frente a inglés).

En la línea de otros investigadores (Dahlén, Friberg y Nilson, 2009; Nelson, Yaros y Keum, 2006), el motivo principal para utilizar un destino ficticio fue el hecho de controlar que el efecto de la variable independiente (cultura del país), sobre el resto de variables que componen el modelo, no se viese contaminado por otros factores tales como la experiencia del sujeto con el destino o las creencias previas hacia este.

Con respecto al contenido del sitio web, es decir, información sobre localización, historia, hoteles del destino, restaurantes o vuelos de ida y vuelta, se realizó una exploración de aquellas características que solían aparecer en los sitios web de los operadores turísticos y en guías de turismo.

Los individuos que participaron en el estudio fueron reclutados a través de un panel de internautas. Tras aplicar los filtros y requerimientos establecidos por los investigadores (individuos españoles o británicos de 18 y más años que fueran usuarios de Internet), la empresa gestora enviaba un correo electrónico a los panelistas con las instrucciones necesarias para actuar y, seguidamente, a aquellos que aceptaban participar se les enviaba un enlace con la dirección URL a través de la cual podían acceder al espacio web habilitado para el desarrollo del experimento.

Una vez que el usuario accedía al espacio web, se le pasaba un cuestionario previo en el que se le requería información de tipo sociodemográfico (sexo y edad), grado de experiencia previa con Internet, así como la escala VSM de valores culturales de Hofstede (2001) 2. Tras completar esta información, se les invitaba a acceder a un sitio web de un destino turístico -Buyuada-, para que navegaran por él orientados hacia una tarea específica: confeccionar un paquete turístico basado en la mejor opción calidad/precio con un vuelo de ida y vuelta, un hotel y un restaurante. Acabada la tarea, los usuarios eran redireccionados a un cuestionario final que incluía las medidas dependientes (anexo).

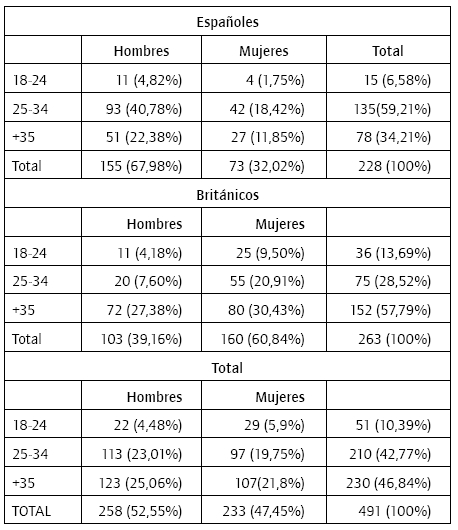

Descripción de la muestra

La muestra inicialmente planificada fue de 480 individuos (240 por tratamiento), obteniéndose una muestra final de 491 sujetos. La tabla 1 muestra la distribución de la muestra por sexo, edad y cultura. De acuerdo con los datos, la muestra final de españoles se aproximaba bastante a la de la población según edad y sexo, según los datos del Estudio Navegantes en la Red (AIMC, 2010). La muestra británica resultó también bastante representativa de la población de internautas británicos, si bien estaba algo desequilibrada por sexo a tenor de los datos proporcionados por la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido (ONS, 2010).

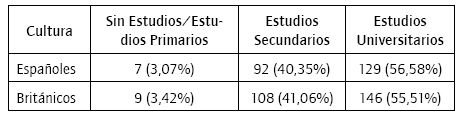

Por lo que respecta al nivel de estudios, la muestra se dividió en tres grupos: estudios primarios/sin estudios, secundarios y universitarios. En ambos países, más del 95% de los usuarios de Internet tienen una cualificación de estudios medios o universitarios (AIMC, 2010; ONS, 2010), lo que corroboraría la adecuación de la muestra (tabla 2).

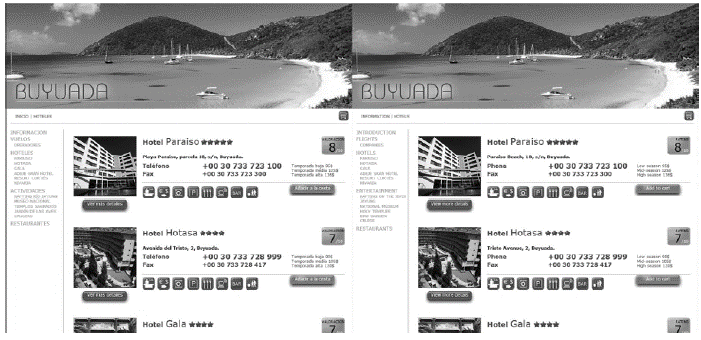

Medidas

Las medidas dependientes utilizadas fueron: el riesgo percibido, la facilidad de uso percibida, la utilidad percibida, la actitud hacia el sitio web y la lealtad hacia el destino turístico. Se utilizaron en todos los casos escalas tipo Likert de siete puntos (anexo).

Análisis de las propiedades psicométricas de las escalas

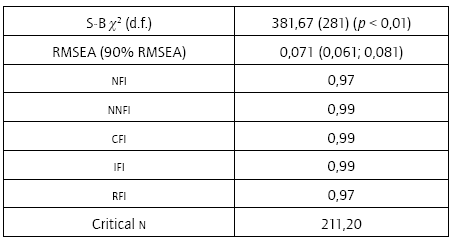

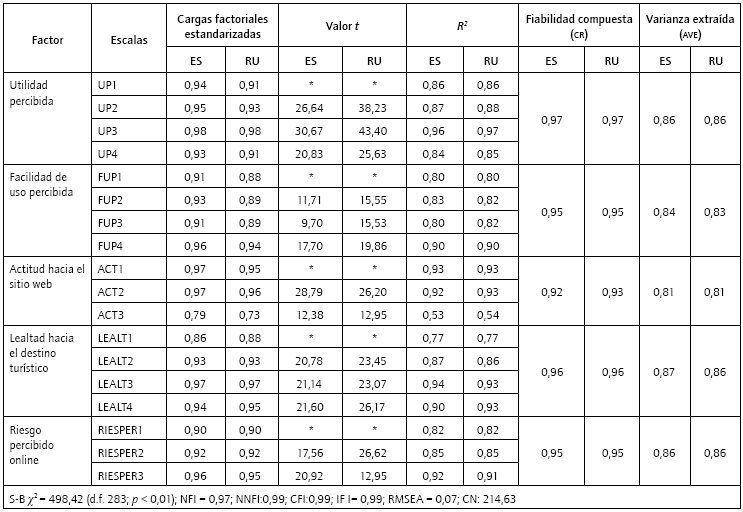

Como paso previo para la estimación del modelo y el contraste de las hipótesis, fue necesario examinar si las escalas utilizadas poseían unas adecuadas propiedades psicométricas, es decir, si eran válidas y fiables para medir los respectivos constructos. Para esto se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio multigrupos, mediante el procedimiento de estimación ML Robusto (Satorra y Bentler, 1988) implementado en Lisrel 8.8.

Los indicadores de fiabilidad compuesta (CR) y varianza extraída (AVE) presentaron unos valores por encima de los límites recomendados de 0,70 y 0,50, respectivamente (Fornell y Larcker, 1981; Del Barrio y Luque, 2012) (tabla 3). Además, los coeficientes para ambas muestras resultaron significativos (t > 1,96) y de magnitud por encima de 0,60 (Bagozzi y Yi, 1988). Finalmente, los indicadores globales de bondad del ajuste resultaron dentro de los límites recomendados (Del Barrio y Luque, 2012)(tabla 3). De acuerdo a estos datos, se pudo concluir que las escalas presentaban validez convergente.

Tabla 3 Propiedades psicométricas de las escalas: Españoles (ES) - Británicos (RU).

Nota. * Valor no calculado, ya que el parámetro se ha fijado a 1 para fijar la escala de la variable latente.

Fuente: elaboración propia.

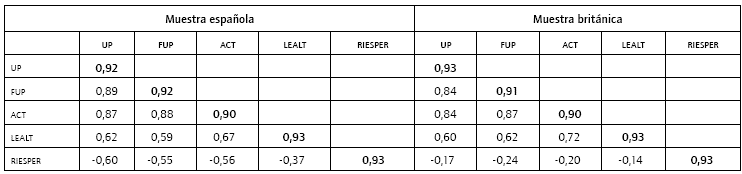

Respecto a la validez discriminante, la tabla 4 muestra que las correlaciones entre los constructos eran inferiores que la raíz cuadrada de las varianzas extraídas (AVE), cumpliéndose así el criterio de Fornell y Larcker (1981) y asegurándose dicha validez.

Resultados

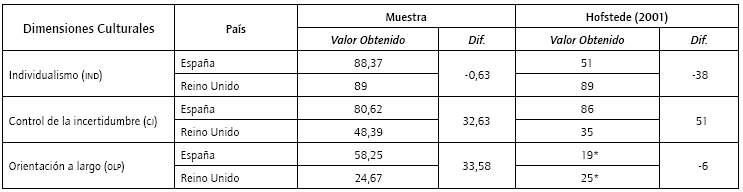

Chequeo de manipulación

Dado que estamos en una situación experimental en la que controlamos el efecto de una variable independiente sobre otras de carácter dependiente, resulta necesario llevar a cabo un chequeo para comprobar que dicha variable independiente ha sido manipulada adecuadamente. En nuestro caso, esto supone examinar que los sujetos muestrales pertenecientes a culturas nacionales diferentes presentan valores culturales propios de cada cultura. Para ello, recurrimos a las puntuaciones dadas por los usuarios al cuestionario de valores culturales VSM de Hofstede (2001) para las tres dimensiones contempladas en este trabajo (IND, CI y OLP) (tabla 5).

Tabla 5 Resultados y comparación de las puntuaciones culturales obtenidas.

Nota. *Debe aclararse que estas puntuaciones fueron obtenidas por Hofstede (2001), si bien corresponden a muestras diferentes de estudios distintos, por lo que deben tomarse con precaución.

Fuente: elaboración propia

Se observa que una de las dimensiones donde más se han igualado los índices entre el estudio seminal de Hofstede (2001) y la muestra del estudio es en individualismo, aunque se siguen manteniendo en el mismo sentido. Una posible explicación de estos resultados vendría por las características específicas de la muestra, usuarios de Internet. Como señalan Johnston y Johal (1999) y Hofstede, Hofstede y Minkov (2010), la expansión de Internet en el contexto mundial podría estar provocando una cierta unificación de valores culturales. Por otro lado, el mayor cambio tanto en magnitud como en sentido se da para la dimensión orientación a largo plazo. Para nuestra muestra se puede concluir que los españoles se orientan a largo plazo (58,25), mientras que los británicos lo hacen más bien a corto plazo (24,75).

Sesgo de respuesta cultural

Cuando se manejan datos de muestras de diferentes culturas nacionales, es preciso chequear si existe un sesgo de respuesta cultural, siendo necesario comprobar las cuestiones de la equivalencia y desviación antes de realizar comparaciones significativas entre culturas (Van de Vijver y Leung, 1997). Siguiendo la metodología propuesta por Cheung y Resvold (2000), se llevó a cabo un análisis de invariancia de medida mediante análisis factorial confirmatorio que puso de manifiesto un sesgo importante en la respuesta entre individuos de ambas culturas. con el fin de corregir tales desviaciones, se empleó el método de estandarización entre culturas propuesto por Fischer (2004) para la corrección de los datos.

Contraste de hipótesis

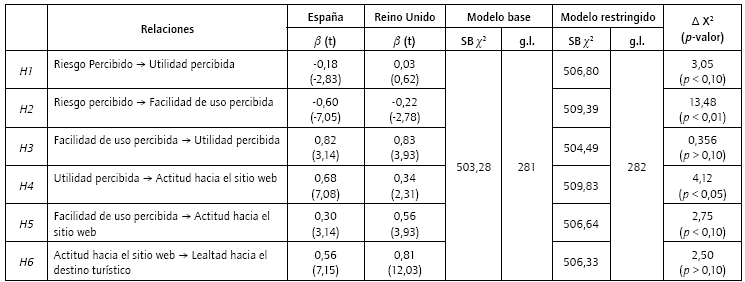

Para estimar el modelo teórico propuesto (véase figura 1), se aplicó un análisis sem multigrupos, utilizando para ello el procedimiento de estimación ml Robusto (Satorra y Bentler, 1988) con Lisrel 8.8. La tabla 6 muestra que los indicadores globales de bondad del ajuste resultaron aceptables y dentro de los límites recomendables (Del Barrio y Luque, 2012).

La tabla 7 muestra, por un lado, los coeficientes estandarizados obtenidos para cada una de las relaciones planteadas en el modelo y para cada muestra y, por otro, los resultados de los test de diferencias de chi-cuadrados llevados a cabo para contrastar las hipótesis propuestas, comparando el modelo base con todas las relaciones diferentes entre grupos con el modelo restringido que impone la igualdad del coeficiente determinado entre grupos (Byrne, 2013). Es preciso mencionar que, dado que el método de estimación utilizado fue ML Robusto, fue preciso aplicar el procedimiento propuesto por Satorra y Bentler (2001) para la realización de los citados test de diferencias de chi-cuadrado.

Tabla 7 Contraste de hipótesis para los dos grupos (datos estandarizados).

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse, la mayor parte de los coeficientes resultaron significativos (t > 1,96) y en el sentido esperado: negativos para las relaciones del riesgo percibido sobre UP y FUP, y positivos para el resto de relaciones. La única excepción fue el coeficiente del riesgo percibido sobre la UP para el caso de la muestra británica, que resultó no significativo (t = 0,62).

La hipótesis H1 y H2 establecen que, para los usuarios pertenecientes a culturas con elevado grado en CI (española), la relación negativa del riesgo percibido sobre UP y sobre FUP, respectivamente, sería mayor que para los sujetos de culturas con bajo CI (británica). Si bien en ambas relaciones el coeficiente resultó mayor para los españoles que para los británicos, el test de diferencias de chi-cuadrado resultó significativo para H2 (p < 0,01) y cuasisignificativo para H1 (p < 0,10), por lo que en este último caso la confirmación de la hipótesis fue únicamente parcial.

Por otro lado, el análisis de datos no permite confirmar H3, dado que el test de diferencias de chi-cuadrado resultó no significativo (p > 0,10); es decir, no se aprecian diferencias entre los españoles y los británicos con respecto al grado de influencia que ejerce la FUP sobre la UP.

Respecto a la relación entre UP y actitud hacia el sitio web, H4 propone que será mayor para los usuarios de culturas orientadas a largo plazo (española) frente a culturas a corto plazo (británica); la tabla 7 muestra cómo efectivamente es así, dado que el coeficiente para la muestra española resultó mayor (β4Esp: 0,68) que para la británica (β4Brit: 0,34), y tales diferencias resultaron significativas (p < 0,05), confirmándose H4.

Sin embargo, los resultados no permiten confirmar H5, dado que la relación de FUP sobre la actitud hacia el sitio web resultó mayor para la cultura con orientación a corto plazo (británica) (β5Brt: 0,56) que para la cultura más orientada a largo plazo (β5Esp: 0,30), si bien tales diferencias no resultaron significativas al 5%.

Finalmente, H6 propone que la relación positiva entre las actitudes generadas hacia el sitio web y la lealtad de los usuarios hacia el destino turístico promocionado es mayor en culturas más individualistas con bajo CI (británica) que en aquellas otras más colectivistas y con mayor CI (española). Aunque los coeficientes van en esa dirección (β6Brit: 0,81 > β6Esp: 0,56), el test de diferencias de chi-cuadrado resultó no significativo (p > 0,10), no pudiéndose por tanto confirmar dicha hipótesis.

Conclusiones y discusión de resultados

Esta investigación ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el riesgo percibido como determinante de la aceptación de un sitio web y la forma en la que determina el procesamiento que los usuarios hacen de la información contenida en este mientras navegan, generando actitudes y comportamientos. Así mismo, se ha vuelto a demostrar que la cultura nacional es una variable que modera y explica este comportamiento y que, por tanto, se debe tener muy presente por parte de los gestores de marketing a la hora de diseñar sus estrategias en mercados internacionales.

Un hallazgo interesante que corrobora otros estudios recientes (Sanz et al., 2014) es que la formación de la lealtad hacia un destino turístico, medida en términos de intención de revisita y de intención de recomendar, no parece variar mucho entre los usuarios pertenecientes a culturas con valores diferentes como España y Reino Unido. En cambio, la cultura sí que parece tener un efecto moderador importante en los antecedentes de la formación de las actitudes, especialmente en el caso de la utilidad percibida, donde claramente se ha obtenido que su efecto es mayor para culturas más orientadas a largo plazo, como la española. Estos resultados confirman cómo el tiempo que el usuario está dispuesto a invertir en el sitio web va a depender de la orientación a largo plazo que tenga la cultura a la que pertenezca. Se ha obtenido que aquellos usuarios pertenecientes a culturas que se orientan a corto plazo buscan facilidad de uso del sitio web por el que navegan más que aquellos pertenecientes a culturas orientadas más a largo plazo. En cambio, estos últimos más que facilidad de uso parecen buscar utilidad en el largo plazo. Este hallazgo aporta unas claves de interés para los diseñadores de sitios web en lo relativo al contenido a incluir. Así, para individuos de culturas que se orientan a corto plazo se les debe mostrar la información básica y necesaria para realizar la compra, y aquella que se considere accesoria ofrecerla bajo demanda; mientras que, para usuarios de otras culturas orientadas más a largo plazo, sería más recomendable darle suficiente información para que perciban la utilidad de usar el sitio web.

Los hallazgos de este trabajo muestran cómo las empresas que actúan en mercados internacionales, y especialmente aquellas que se dedican a la venta de productos y servicios a través de páginas de comercio electrónico, deberían especialmente tener presente las diferencias culturales a la hora de diseñar sus estrategias de marketing y el propio sitio web. Los británicos, con bajo CI y orientados más bien a corto plazo, perciben un riesgo inferior ante un mismo sitio web que los españoles con más CI. Esto parece indicar que los británicos valorarían más que los sitios web fueran fáciles de usar para no tener que invertir mucho tiempo en el proceso de compra online; en cambio, los españoles, pertenecientes a una cultura más orientada a largo plazo, parecen invertir más tiempo en el sitio web para reducir el riesgo percibido y formarse una alta utilidad percibida que permita desarrollar actitudes positivas y duraderas hacia dicho sitio web.

Al margen de estos resultados, es preciso destacar como novedad de este trabajo el hecho de haber comprobado en la muestra los valores culturales presentes en la actualidad en los usuarios españoles y británicos, siguiendo el propio esquema de Hofstede (2001). En cambio, otros estudios se han limitado a seguir los valores originales propuestos por este autor en su trabajo original, sin confirmar su validez en las muestras que utilizan (Karahanna, Williams, Polites, Liu y Seligman, 2013; Lim et al., 2004), lo que sin duda supone una de las mayores críticas que se le han realizado a este tipo de trabajos. Esto resulta especialmente importante cuando estamos hablando de usuarios de Internet en los que los avances tecnológicos pueden estar influyendo en esas puntuaciones. En nuestra investigación, esto ha permitido detectar similitudes entre británicos y españoles en la dimensión IND , que en principio no estaban contempladas en el trabajo original, lo que sin duda ha afectado a algunas de las relaciones teóricas propuestas. Estos resultados resultan muy llamativos y constituyen en sí una interesante aportación de nuestro trabajo que debiera ser corroborado por futuras investigaciones. Son diversas las razones que podrían estar detrás de estos hallazgos: en primer lugar, se han producido importantes avances tecnológicos en las últimas décadas que podrían haber afectado a la dimensión IND , tal y como han puesto de relieve McCoy et al. (2005) y McCoy, Galleta y William (2007); en segundo lugar, el desarrollo económico observado en España también puede estar detrás de este cambio. De hecho, Hofstede et al. (2010) afirman que la dimensión IND está directamente relacionada con el desarrollo de un país.

Teniendo en cuenta que Hofstede (2001) llevó a cabo su estudio base para España a principios de la década de los noventa, cuando la economía española se encontraba en un periodo particularmente difícil, el cambio en este índice más de 20 años después podría explicarse por esta circunstancia. Una posible tercera razón podría ser apuntada por trabajos como los de De Mooij (2011), quien propuso la existencia de una relación directa y positiva entre la dimensión IND y el uso de Internet. La muestra utilizada en el presente estudio estaba formada por usuarios expertos en Internet, un factor que también puede haber contribuido al aumento de los valores de IND para el caso de la muestra española.

Otra característica destacable del presente trabajo es el hecho de que se trata de un diseño experimental utilizando una página web de un destino turístico ficticio, presentado en dos versiones (en función de la lengua materna del grupo de usuarios de la muestra) y diseñado ad hoc de manera profesional. El objetivo era simular de la manera más real posible el proceso de navegación de un usuario por una página de comercio electrónico, en nuestro caso una página de un operador turístico, relacionada con un destino en la que el sujeto debía contratar un paquete turístico. Esto aporta valor de cara a la validación tanto interna como externa de los resultados. Otras muchas investigaciones culturales simplemente se han limitado a invitar a los sujetos a completar un cuestionario sin previamente haber sido sometidos a un proceso de navegación completo y detallado (Noh, Lee, Kim y Garrison, 2013; Sabiote, Frías y Castañeda, 2012).

Finalmente, tampoco existen muchos trabajos hasta la fecha que hayan examinado el papel moderador de la dimensión cultural OLP en el proceso de adopción de la información web. El presente estudio ha puesto de manifiesto su importancia como variable moderadora de algunas de las relaciones que intervienen en este proceso.

Recomendaciones para la gestión

En vista de las conclusiones anteriores, una primera recomendación que se deriva del trabajo es que los gestores de empresas que operen en el ámbito internacional deben prestar especial atención a las diferencias culturales presentes en los usuarios de diferentes países cuando piensan en el diseño de sus sitios web. Esta cuestión es -si cabe- más importante para gestores turísticos de alojamientos o destinos, pues una parte significativa de la demanda turística actual la componen turistas de muy diversos países y culturas.

Se recomienda que se considere la cultura nacional como criterio de segmentación. Así, por ejemplo, ante un segmento de clientes potenciales caracterizado por un elevado grado de CI, habría que tratar de acercar su percepción del sitio web como si se tratara de una tienda tradicional, ofreciendo todo tipo de datos como contacto telefónico, dirección de la empresa, e-mail de contacto, perfiles en redes sociales virtuales, etc., de manera que todas estas características les permitan reducir en la medida de lo posible su alto nivel de riesgo durante la navegación por sus nefastos efectos sobre la aceptación del sitio web. Asimismo, sería altamente recomendable la utilización de sellos de seguridad reconocidos internacionalmente, con el objeto de generar confianza entre los usuarios y eliminar los posibles frenos a la hora de realizar una transacción en el sitio web. Para dirigirse a usuarios pertenecientes a culturas con una alta orientación a largo plazo, se recomienda diseñar sitios web que sean útiles a largo plazo, con el fin de que los usuarios pudiesen registrarse para volver a comprar en él.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que muchos gestores aun piensan equivocadamente que la adaptación de una página web a individuos de diferentes culturas simplemente implica traducir el contenido al idioma materno de dichos individuos, cuando la investigación académica ha demostrado claramente que esto no es suficiente (Okazaki, 2004). Ante turistas de países con un alto CI, los esfuerzos deberían ir dirigidos a la reducción de su riesgo percibido. Un buen ejemplo de esto sería la estrategia empleada por empresas como Booking o Tripadvisor que ofrecen un sistema simple que facilita el proceso por el que los usuarios pueden compartir información y experiencias sobre hoteles y destinos turísticos. Estos elementos proporcionan señales de seguridad a los clientes que se traducen en una reducción significativa del riesgo percibido y, por ende, en una mejora de las actitudes e intención de comportamiento.

Limitaciones y futuras líneas de investigación

Una primera limitación de este estudio es que únicamente se han comparado dos culturas: España y Reino Unido. Esta limitación se justifica por la complejidad del diseño experimental y el costo de extender el estudio a otras culturas. Es preciso destacar que gran parte de la investigación cultural hasta la fecha se ha basado en la comparación de dos países con dimensiones culturales diferentes (Benet-Martínez, Lee y Leu, 2006; McCoy et al., 2005; Sanz et al., 2014; Singh, 2006). No obstante, la investigación futura debería esforzarse en extender la comparación a más países con diferencias culturales mayores.

Otra limitación podría ser el hecho de que las muestras utilizadas mostraran valores similares para la dimensión IND.

Resulta complicado determinar si este hallazgo se debe al sesgo de la muestra o si refleja la realidad actual de los usuarios de esos países, como consecuencia de los cambios comentados en párrafos anteriores. Mirando hacia el futuro, sería interesante que la investigación académica indagara en este aspecto con el fin de aclararlo.