1. Introducción

El proyecto “Pedagogía de la compasión y la ternura para la inclusión en el aula”, surgió del análisis del fenómeno de la exclusión presente en las escuelas y los efectos destructivos en los que puede desencadenar. Fenómeno manifiesto, en sus distintas formas: xenofobia, racismo, aporofobia, homofobia, además de otros tipos de violencia, fue identificado como un problema social de gran impacto que permea la vida de los estudiantes.

Fue en el marco de los grupos de investigación Gestión Vital y Grupaetnia y, especialmente, del semillero de investigación EdumoTICon, todos pertenecientes a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que surgió el proyecto antes mencionado y que fue financiado por la misma entidad, buscando obtener 4 proyectos de grado, un informe de investigación del semillero, ponencias y talleres nacionales e internacionales y un artículo de investigación, entre otros entregables. La investigación fue co-desarrollada con docentes investigadoras y estudiantes de diversas licenciaturas pertenecientes al semillero de investigación.

Teniendo como objetivo general de la investigación, promover prácticas de compasión y ternura con docentes en formación inicial, se atendieron diferentes niveles de educación formal: educación secundaria rural (2 proyectos, sólo 1 culminado), educación primaria urbana (2 proyectos) y educación universitaria (1 proyecto). Es sobre este último que el redactor del presente artículo hizo parte como miembro activo del semillero EdumoTICon y del cual, se desprende el presente análisis.

Se consideró necesario trabajar con los docentes de formación inicial primeramente en la identificación de sus propias historias de vida, especialmente en las heridas emocionales generadas por la exclusión social, partiendo de la hipótesis de que no se puede ser tierno y compasivo si no se han logrado superar o, por lo menos, tramitar las emociones propias y los traumas provenientes especialmente de la infancia.

Para cumplir con esa primera intención del proyecto, se desarrolló una investigación cualitativa de corte etnográfico, utilizando la observación participante como herramienta y el análisis de narrativas sobre la historia de vida de los participantes. El proyecto de investigación general del semillero de investigación, se trabajó en diferentes ámbitos escolares, uno de ellos y el que compete al presente documento, fue el entorno universitario, desde la electiva “Educación emocional y formación docente” que, fue tomada y culminada por 19 estudiantes de diferentes licenciaturas. En este espacio, se brindaron los conocimientos y herramientas que se consideraron pertinentes para que los docentes en formación inicial, en un primer momento, realizaran procesos reflexivos en torno a la exclusión en sus vidas, proceso que se describe en este artículo.

Con la intención de comprender el fenómeno de la exclusión social, se solicitó a los estudiantes, escribir relatos de exclusión, además de otros que no se retoman en este documento. Consiguientemente, se realizó una categorización de dichas narraciones con el programa Atlas Ti y se llevó a cabo un análisis de los resultados arrojados por el programa, parte de los cuales, se retratan a continuación.

El trabajo realizado con Atlas Ti, permitió identificar un entramado que atravesaba cada uno de los relatos y que estaba conformado por unos contextos, causas, actores, emociones y consecuencias específicas; ocurridos en etapas de la infancia, adolescencia y vida universitaria. Así mismo, se encontraron actos de exclusión violentos y crueles, además de actos de “autoexclusión” involuntaria o voluntaria, algunos, necesarios para la superación de efectos provocados por contextos violentos, crueles y discriminatorios.

2. Fenómenos de la exclusión en Colombia

Existen diferentes teorías y autores que permiten acercarnos a comprender el fenómeno de la exclusión; sin embargo, se asumió por la integralidad misma de la definición, la perspectiva de Subirats (2004), que conceptualiza la exclusión como una:

Situación concreta, resultado de un proceso creciente de desconexión, de pérdida de vínculos personales y sociales, que hacen que le sea muy difícil a una persona o a un colectivo el acceso a las oportunidades y recursos de que dispone la propia sociedad. (p. 137)

De esta definición, es importante destacar que el concepto de exclusión está estrechamente relacionado con la idea de privación de algo, lo que causa o puede llegar a causar sufrimiento, como consecuencia de una desunión entre personas. La exclusión suele tener puntos importantes de encuentro con la discriminación, la violencia, el rechazo, el odio y la injusticia. Además, puede asumir varias caras como lo son el racismo, la xenofobia, la aporofobia, el machismo, la misandria, la LGTBifobia, el clasismo, entre otras.

Colombia por supuesto no es la excepción a la regla en la presencia de estas formas de violencia, más teniendo en cuenta el contexto de conflicto armado que ha sufrido el país por décadas y sus desastrosas consecuencias, especialmente en la infancia.

Al respecto, Vásquez-Padilla (2019) aunque habla específicamente del racismo, retratando lo que define como el “proceso de blanqueamiento” que ha tenido Colombia bajo la idea del mestizaje como concepto homogeneizador, entiende esta dinámica como una estructura de diferenciación social a la que se suman, otros procesos de exclusión que, regularmente se omiten, manteniendo unas relaciones de poder jerárquicas.

En Colombia existe un proceso de racialización de las clases sociales que conduce a la organización de una estructura pigmentocrática en la que la dimensión de género es central (…) el capitalismo, el imperialismo y el patriarcado, junto con el racismo, hacen parte de los regímenes de explotación, dominación y conflicto que constituyen la colonialidad del poder (Lao-Montes, inédito). Por lo tanto, la intersección de las identidades políticas y las relaciones de poder contribuyen a identificar la existencia de una matriz de dominación asociada a la raza, la clase, el género y la sexualidad. (Vásquez-Padilla, 2019, p. 26)

Tan sólo es necesario revisar un mapa étnico de Colombia para percatarse de la exclusión territorial que sufren las comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras (Ministerio de Cultura [Mincultura], 2010), campesinas, e indígenas (Geoactivismo, 2020), coincidiendo espacialmente con los territorios más empobrecidos (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018), con mayores demandas de solución de necesidades básicas y siendo los territorios con más cantidad de actos de violencia en el marco del conflicto interno armado (Fundación con lupa, 2022).

Este panorama le ha otorgado al país el vergonzoso título de ser la segunda nación con mayor desigualdad en Latinoamérica y uno de los más desiguales en el mundo, como lo demuestra el Banco Mundial (2021), una condición que como le menciona este mismo organismo, se hereda generacionalmente.

Como aristas del tema de la desigualdad en Colombia, que no es solamente económica, se suman fenómenos como el machismo que ha llevado a la mujer a una exclusión en diversos ámbitos, como lo expone ONU mujeres Colombia (s.f.), evidenciada en la poca representación femenina en esferas políticas, la limitada participación en el mercado laboral, el restringido acceso al trabajo formal y la marcada brecha salarial entre hombres y mujeres, además de los feminicidios, la violencia por parte de las parejas y la violencia sexual que sufren principalmente las mujeres más jóvenes.

Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia (INMLCF) en el 2014 fueron asesinadas 1.007 mujeres, se registraron 37.881 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y 16.088 casos de violencia sexual fueron contra mujeres, el 86% del total de las víctimas de este delito, siendo además las niñas y las adolescentes las principales afectadas por esta forma de violencia. (ONU mujeres Colombia, s.f.)

Siguiendo la línea de la exclusión por temas sexuales y de género, es de destacar el trabajo de Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2020), sobre la discriminación de la población LGBTI (sigla utilizada por el autor) en Colombia, donde destacan que la sociedad colombiana presenta reticencias frente a la aceptación de igualdad de derechos por parte de parejas homosexuales y que, la población LGBTI ha sufrido múltiples formas de exclusión, en ámbitos laborales, lugares de comercio y entretenimiento, centros de salud, ámbitos académicos por parte de educadores y compañeros en colegios y universidades, discriminación por parte de amigos, vecinos, compañeros de trabajo, jefe, familia e incluso, haber recibido malos tratos de parte de la fuerza pública.

Menciona también que la discriminación suele provenir de los círculos sociales más cercanos: familia, amigos, vecinos, colegio, universidad. Del mismo modo, el informe retoma ciertas ideas alrededor de la población LGBTI, permitiendo establecer que los hombres suelen presentar una mayor discriminación hacia esta población, prueba fehaciente del machismo incrustado en la cultura colombiana; además de ilustrar una prevalencia a marginar a esta población de ciertos ámbitos como el espacio público y asumir estereotipos alrededor de la crianza o el contacto con los niños.

3. La exclusión en la escuela colombiana

Como ya se dijo, la sociedad colombiana, padece de numerosos tipos de exclusión y violencia, fenómenos que generan fuertes heridas en las personas y resquebrajan el tejido social. Ante esa problemática, son escasos los proyectos de superación de tales laceraciones emocionales o proyectos de gran impacto nacional, por lo que, es probable que se hereden y desemboquen en frustraciones en la infancia de Colombia.

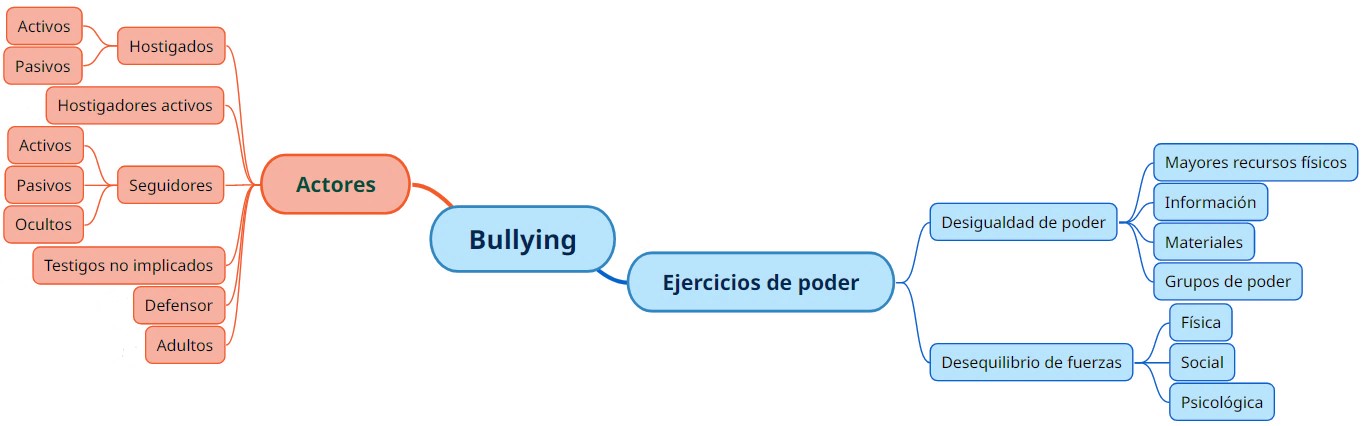

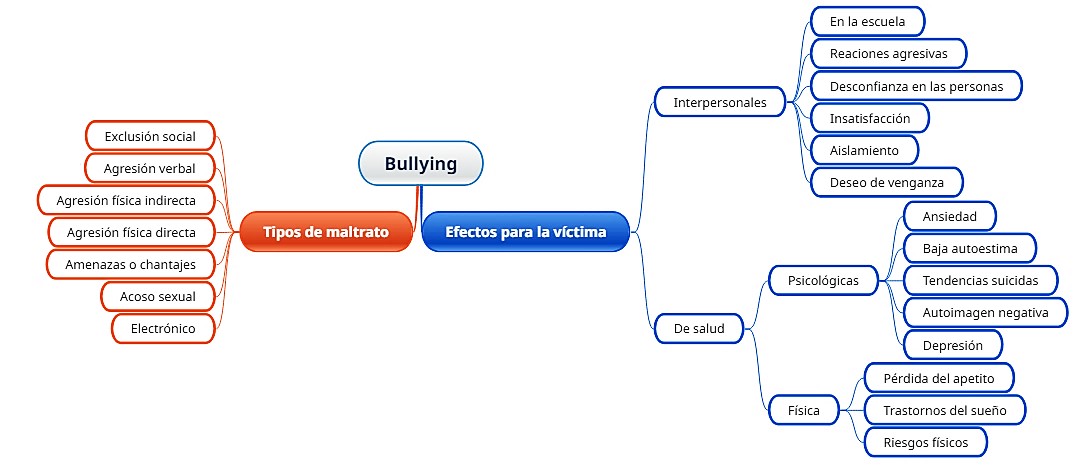

Se ha llegado a normalizar tanto la violencia en la sociedad colombiana, que fenómenos como el bullying o matoneo son minimizados por los adultos o considerados “normales”, esto lleva a la naturalización y justificación de la violencia en entornos escolares. De acuerdo con Espelage y Swearer (2003, citadas por Kerman, 2010) el bullying se puede entender como un “Comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresión física de un/os niño/s hacia otro que se convierte en víctima. Subcategoría de la agresión” (p. 160). Asimismo, Kerman (2010) define unas características importantes del bullying, que se resumen en la Figura 1:

En la anterior imagen es posible entender el fenómeno del bullying como un ejercicio repetitivo de poder con unas particularidades, donde hay un peso más importante sobre ciertos tópicos como la fuerza física y psicológica que, llevan a ejercer esta práctica sobre niños más vulnerables. Sin embargo, se suman a esta compleja trama, varios actores que permiten que dichas acciones ocurran, así como diferentes tipos de maltrato y unas consecuencias para la víctima como se enuncian a continuación:

Fuente: elaboración propia basado en Kerman (2010, p. 161 y 170).

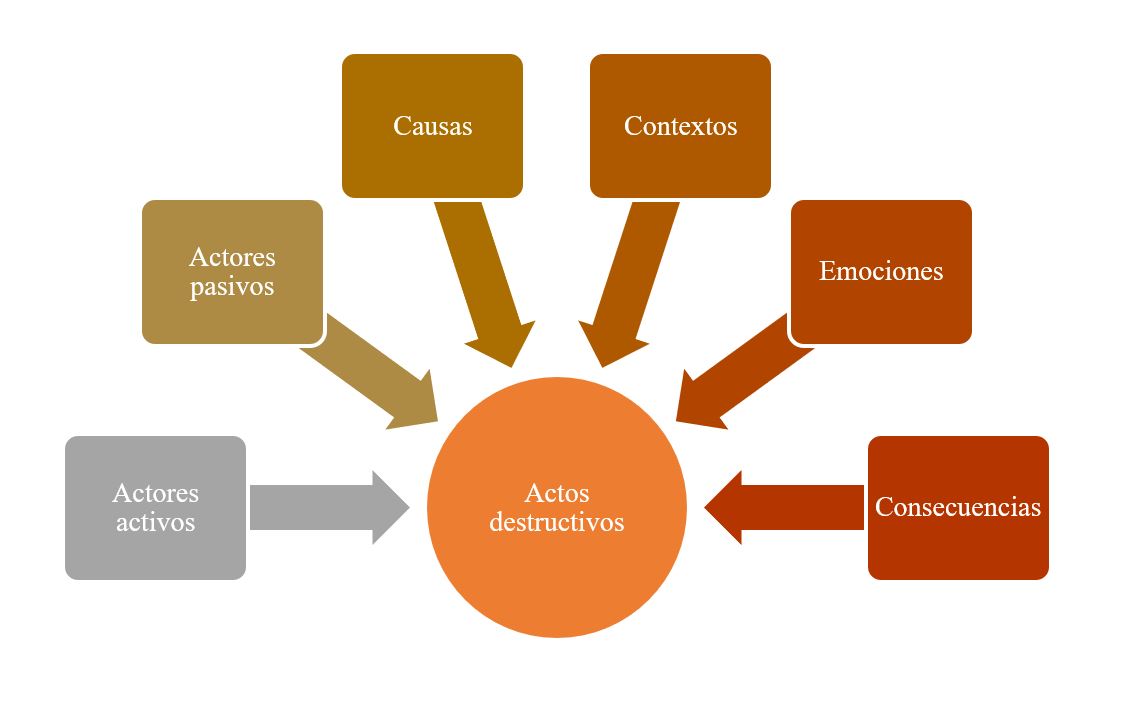

Figura 2 Tipos de maltrato y efectos del bullying.

En relación a la Figura 2, se puede entender el bullying desde la perspectiva de Kerman (2010), donde se evidencia una problemática que funciona como un sistema que afecta a los niños y puede llegar a tener serias complicaciones en sus vidas. Al mismo tiempo, el autor retrata unas consecuencias en los observadores y en los victimarios: en los primeros, una “desensibilización” ante el sufrimiento del otro, y en los últimos, se menciona un proceso de “desadaptación” ocasionado por la aprobación de sus prácticas por parte del grupo. Igualmente, aparece un tipo de influencia del individuo hostigador sobre su círculo social, para cometer conductas “desadaptativas, adictivas y predelictivas” (Kerman, 2010, p. 171).

En cuanto a los efectos del observador, es posible analizarlo a un nivel mayor como país que al padecer unos periodos de violencia tan crueles y prolongados, es posible que la misma sociedad, en gran medida, haya desarrollado de manera involuntaria una desensibilización frente a los actos de violencia, que parecen haberse normalizado de una manera preocupante.

Para analizar el impacto del bullying en Colombia, se tomaron como referencia los datos proporcionados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, publicados por El Espectador (2022), que tomó el “Índice de Exposición al Bullying”, creado por la OCDE para comparar el impacto de este fenómeno entre varios países latinoamericano. Implementado en las pruebas PISA del año 2018, arrojó como resultado que el 32% de los niños colombianos encuestados, manifestaron ser víctimas de bullying, lo que ubica al país en el segundo lugar a nivel regional.

El estudio posibilitó entender, tipos específicos de hostigamiento en las aulas de clase como amenazas 10,60%; golpes o empujones 11,20%; robo o destrucción de pertenencias 12,20%; exclusión intencional de actividades 15,09% y el mayor porcentaje 18,10% correspondiente a burlas. Empero, no permite evidenciar unas relaciones entre esos tipos de hostigamiento o la sistematicidad de estos, lo que podría servir para ver efectivamente que se cumpla la característica de prolongación en el tiempo y detectar de esa forma, qué casos de bullying deben ser atendidos con mayor prioridad. Igualmente, los datos del estudio citado, son sólo una muestra poblacional desde la aplicación de las pruebas PISA que pretendía comparar el país con otros de la región latinoamericana, pero no muestra con claridad que el panorama del estudio sea igual para el resto del país.

Por su parte, Chaux (2003, citado en Contreras-Álvarez, 2013) señala que en los colegios públicos del país, la intimidación es más personal, y en los colegios privados, el fenómeno del bullying es mayor y se presentan más agresiones por las redes sociales. De igual modo establece que, las cifras de violencia escolar se agudizan en las zonas con mayor presencia de conflicto armado en el país.

Es decir que la escuela es un gran reflejo de las dinámicas sociales de determinado lugar, y la violencia que se vive en casa o en contextos cercanos, se transportan a las aulas de clase, perpetuando y afianzando la cultura violenta del país.

Por otro lado, Andrinal (2010, citada por Contreras-Álvarez, 2013), explica que la mayoría de los estudiantes agresores, son regularmente del género masculino, hipótesis reforzada por Cerezo (2009, citado en Kerman, 2010). Entendiendo de esta forma que los niños suelen ser más agresivos, actitud posiblemente influenciada por imaginarios machistas.

Es imperativo sugerir que quizá el concepto de bullying o acoso escolar, no es el adecuado para comprender la complejidad de las prácticas de exclusión y violencia que se presentan en los entornos escolares, teniendo en cuenta que, como ya se evidenció, el acoso es sólo una de las múltiples formas que adopta esta problemática y por ello, se puede quedar corta, sin embargo, se tomó para el presente documento, por ser el término mayormente utilizado sobre el tema.

4. Violencia, crueldad y autoexclusión

Cuando se realiza el análisis de los actos de exclusión, se encuentran prácticas que se pueden considerar como violentas y crueles, por lo que se hace necesario, entender conceptualmente cómo se diferencian estos conceptos.

Para comenzar, se hace necesario que para comprender la naturaleza del fenómeno de la violencia se requiere de un gran trabajo que contemple sus disímiles formas a través del tiempo y de las culturas; un ejercicio a resaltar en este aspecto es el desarrollado por Han (2016), quien habla de lo que se podría entender como una transfiguración de la violencia o, mejor aún, una incorporación agazapada y naturalizada en la sociedad, de la violencia en sus ideas:

Su forma de aparición varía según la constelación social. En la actualidad muta de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de negativa en positiva, y se reitera a espacios subcutáneos, subcomunicativos, capilares y neuronales, de manera que puede dar la impresión de haber desaparecido.

Estas nociones vislumbran en cierta medida la complejidad para comprender la violencia que no siempre es o ha sido fìsica, como podríamos imaginarla, sino que trasciende diferentes esferas que la hacen casi imperceptible, posicionándose prácticamente como ente omnipresente que permea todos los escenarios.

No obstante, existen diferentes tipos de violencia, uno de ellas y sobre el que se presta atención en este artículo, es la crueldad asumida como principal contraria de la compasión. Sobre este término, Wieviorka (2003) habla de “una violencia que sirve para la obtención de algún otro fin y una violencia que se busca o se practica por sí misma; la crueldad se caracteriza así por ser una violencia por la violencia” (p. 155).

Esta autora analiza el panorama de la crueldad muy asociada a la guerra, y contextualizada en las atrocidades del nazismo, sin embargo, cabe rescatar algunas de sus reflexiones. Por un lado, que la crueldad tiene un componente importante de placer, evocado por el sufrimiento de otro y al que se le justifica su dolor, es decir, hay una justificación consciente o inconsciente de que quien sufre es porque lo merece, una especie de deshumanización permeada por un aire de justicia, de venganza o de estar haciendo lo “correcto”.

También es de apuntar que, se podría hablar de un tipo de violencia a considerar como “natural” o “innata” que nos predispone como especie a la defensa de sí mismos o de círculos sociales cercanos, es decir, una reacción frente a una acción que puede ser considerada amenazante o desafiante; así las cosas, la violencia puede ser entendida como la acción no controlada del sentimiento de la ira. Y por otro lado, una violencia más instrumental que sirve a la crueldad, asumida como la intencionalidad consciente, deliberada y justificada de producir sufrimiento en otro u otros, para lo cual, se pueden realizar hechos violentos.

Propiamente en la investigación, los actos de exclusión violentos y crueles se consideraron “actos destructivos”, asumiendo como equivalente el concepto de “emociones destructivas”, utilizado por Goleman (2003) en diálogos con el Dalai Lama.

Otro concepto que apareció en el análisis de los relatos fue el de “autoexclusión”, el cual se diferencia de los anteriores pues, aunque tiene una base social generadora, presenta un componente personal muy importante. Al respecto, Vittori-Maciera (2014) quien trabajó la “autoexclusión” desde el racismo, ve esta práctica como una discriminación interiorizada y la define como “la decisión de la persona discriminada de excluirse ella misma de los espacios sociales, motivada por el proceso de exclusión del resto de los individuos” (p. 8).

Como se evidencia más adelante, algunos actos de “autoexclusión” pueden ser inconscientes y llevar a la persona a asumir las ideas de rechazo que le imprimen socialmente e interiorizarlas y rechazarse a sí mismo, alejándose de diferentes espacios, idea cercana a la definición de Vittori-Maciera (2014). Sin embargo, existe la posibilidad de “autoexcluirse” de manera consciente de espacios de exclusión y discriminación, por considerarlos dañinos, pero no, asumiendo o interiorizando necesariamente la discriminación de esos espacios, sino más bien como una decisión de rebeldía y afianzamiento de la propia identidad que evita espacios de exclusión, contra sí mismos o contra otras personas, gestando una práctica que se podría considerar compasiva consigo misma y con otros. Para diferenciar los tres tipos de actos, se realizó la Tabla 1:

Tabla 1 Características de los actos de exclusión.

| Actos de exclusión | Características | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Base cultural | Acción personal | Voluntariedad | Involuntariedad | “Beneficio” | Perjuicio | |

| Violentos | X | X | X | X | X | |

| Crueles | X | X | X | X | ||

| “Autoexclusión” | X | X | X | X | X | X |

Fuente: elaboración propia.

Con base en la tabla anterior, se establece un nivel de “gravedad” de dichos actos destructivos o de exclusión, por las repercusiones que pueden llegar a tener en los sujetos. De acuerdo a sus características, se establece que, la “autoexclusión” al tener la capacidad de generar “beneficios” o “bienestar” en ciertas personas, puede llegar a tener un nivel de gravedad menor que el de la violencia y la crueldad, aunque puede ser producto de los otros dos actos. Que se diferencian por el grado de voluntariedad de producir sufrimiento o no en las personas, una pretensión considerada propia de los actos de crueldad, en los cuales, la violencia puede ser instrumento para generar dolor, retomando la distinción planteada por Wieviorka (2003).

Así las cosas, un acto de exclusión violento es una actitud de rechazo hacia una o varias personas sea voluntaria o no, y un acto de exclusión cruel se determina por la clara intención de producir sufrimiento en alguien más, una actuación considerada voluntaria.

5. Metodología

Para lograr los objetivos propuesto por el proyecto, se planteó una investigación con enfoque cualitativo visto a la luz de los planteamientos de Ávila-Morales et al. (2014):

El proceso es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación. Su propósito es reconstruir la realidad (…) se basa en un esquema inductivo (...) Es frecuente en fenómenos sociales, su énfasis no está en medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo (...) Las variables no se definen con el propósito de manipularse ni de controlarse experimentalmente (...) (p. 526).

En consonancia con el tipo de investigación, se asumió el método etnográfico como lo define Martínez-Miguélez (2005): “La investigación etnográfica es en esencia una investigación idiográfica: trata de comprender la complejidad estructural de una entidad concreta, de una situación específica, de un grupo o ambiente particular” (p. 14).

Se contó con una población de estudio de 19 estudiantes, con los cuales se realizaron actividades como talleres, los cuales sirvieron para realizar observación participante, como la conciben Marshall & Rossman (1989, citados en Kawulich, 2005). Es “la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado” (p. 79), una herramienta que fue de gran utilidad para obtener información acerca de las emociones expresadas oral y corporalmente y buscando entender los cambios de perspectiva que tenían los estudiantes frente al tema de las emociones.

Los 19 participantes fueron estudiantes que culminaron su proceso de formación en la electiva “Educación emocional y formación docente”, después de paros universitarios, protestas sociales e incluso la pandemia del COVID-19, eventos ocurridos entre 2019 y 2020 y que generaron la deserción de una gran parte del grupo que comenzó el espacio académico y que rondaba los 30 estudiantes inicialmente. El espacio académico constaba de 4 horas semanales distribuidas en dos días diferentes y las clases se desarrollaron inicialmente en la presencialidad y luego a distancia de forma sincrónica. Ninguno de los participantes fue seleccionado premeditadamente ni sabían del proyecto de investigación, todos llegaron al espacio académico por referencias de la docente orientadora o porque consideraron interesante la asignatura.

La gran heterogeneidad de los participantes provenientes de diferentes licenciaturas de la Universidad Distrital, permitió relaciones entre educadores, pero desde miradas muy diferentes, permeadas por sus propios principios y contextos sociales. Aunque se contó con sólo educadores en el espacio de formación, éste era abierto a cualquier estudiante de pregrado de expuesta universidad que deseara tomar el espacio y pudiera inscribirlo previamente.

Es imperativo mencionar que la docente orientadora que dirigió el proyecto de investigación y la electiva de “Educación emocional y formación docente”, lleva una trayectoria de alrededor de cinco años, brindando espacios académicos similares en la Universidad Distrital, un recorrido que fue de gran importancia en el diseño y ejecución de la investigación.

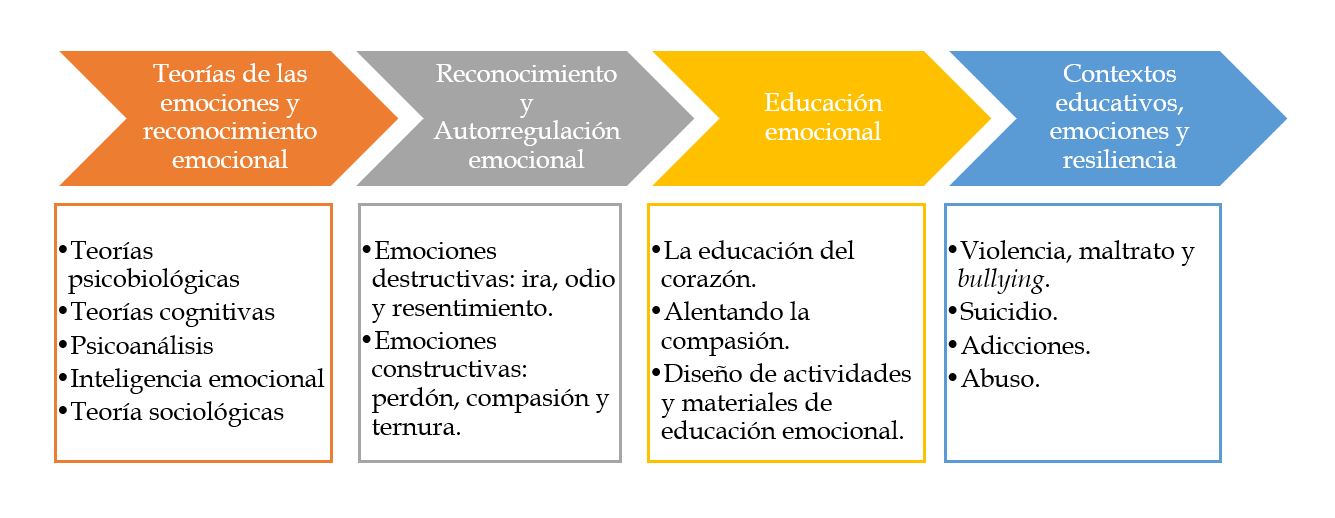

El proyecto en términos generales fue pensado curricularmente de tal manera que los estudiantes adquirieran ciertos conocimientos teóricos sobre las emociones y prácticos sobre cómo identificarlas, expresarlas y ayudar a otras personas a hacerlo de una forma didáctica y en clave pedagógica, como se evidencia a continuación:

Fuente: elaboración propia

Figura 3 Estructura curricular de la electiva “Educación emocional y formación docente”.

Como se muestra en la Figura 3, el curso se diseñó por unidades temáticas, los datos que se analizaron en la fase diagnóstica y que se describen en el presente documento, corresponden a la primera unidad: Teorías de las emociones y reconocimiento emocional. Los temas desarrollados, fueron acompañados por actividades prácticas como:

Dibujo de quién soy yo e historia de mi nombre.

Corpografía emocional.

Historieta o dibujo del cerebro, sus partes y funciones.

Relato oral de cuando fui excluyente.

Relato escrito de cuando me he sentido excluido, rechazado o discriminado.

Mapa conceptual o cuadro comparativo sobre las diferentes teorías de las emociones.

Friso con ejemplos de aplicación de las teorías emocionales.

Historia de mi infancia bajo mirada psicoanalítica.

Dibujo de la familia.

Los rostros de las emociones.

Análisis de canciones, películas y videos sobre emociones.

Taller de caricaturas sobre las emociones.

Las anteriores actividades sólo fueron la primera parte del curso electivo y se desarrollaron entre los meses de agosto y septiembre de 2019. Como se retrata en ellas, se buscó la forma de aplicar los conocimientos teóricos que se iban adquiriendo de una manera práctica desde el propio reconocimiento de las emociones presentes en las historias de vida de los sujetos.

Desde el inicio del curso se percibe con las actividades la intención de que los estudiantes se reconozcan a sí mismos, sus propias emociones e historias de vida; varias de dichas actividades, fueron registradas en formatos escritos y se realizaban la mayoría en casa con socialización en la presencialidad, pretendiendo que los relatos que expresaban fueran escuchados y escuchar también otros, buscando puntos de encuentro en los mismos.

En las actividades relacionadas con la exclusión se procuró, en primer lugar, que los estudiantes se reconocieran como sujetos excluyentes y ubicaran en ellos mismos, las causas de dicho comportamiento. Como la actividad fue realizada de manera oral y al no contar con mucha participación de ellos, pues algunos negaron haber excluido a alguien, no se recuperan en el presente artículo. Consiguientemente en el relato de cuando los y las estudiantes se habían sentido excluidos/as, se buscaba que ellos y ellas recordaran y analizaran esos momentos en los que se habían sentido vulnerables y excluidos y las emociones e impactos que esto generó en sus vidas.

Es necesario mencionar igualmente, que la planeación temática y especialmente de actividades, fueron estipuladas de tal forma que los estudiantes se fueran adaptando a la dinámica de la clase y se fueran acostumbrando y sintiendo en confianza para hablar sobre sus propias vidas, pues regularmente en este tipo de seminarios y en cualquiera universitario, no suele hablarse sobre la vida personal pues se considera privada; sin embargo el seminario de educación emocional buscó todo lo contrario, que los estudiantes expresaran sus emociones desde relatos de vida y poder con ello ayudarlos a superar y sanar heridas emocionales.

Todo el proceso de formación estuvo acompañado de la elaboración de portafolios digitales, en los que los estudiantes adjuntaron las actividades junto a algunas reflexiones. El análisis de los documentos presentes en los portafolios de evidencias, se realizó con el programa Atlas Ti, el cual fue útil para entender las relaciones categoriales emergentes en el análisis de los documentos.

6. Hallazgos

Se trabajó siguiendo las ideas de Ávila-Morales et al. (2014) acerca de la investigación cualitativa, en la pretensión de entender determinado fenómeno social, desde las interpretaciones a las que haya lugar, y desde la etnografía, como diría Martínez-Miguélez (2005) buscando comprender la estructura de un algo, en este caso, del fenómeno de la exclusión social. A partir del análisis, principalmente de los relatos de exclusión, se logró establecer el siguiente esquema constituido por los elementos integrantes de un acto destructivo: exclusión violenta o cruel (Véase Figura 4):

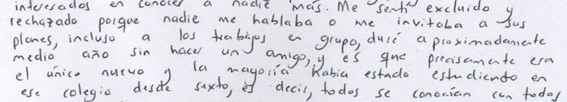

A modo de ejemplo, se toma el siguiente relato (véase Figura 5) que permitirá desglosar posteriormente cada uno de los elementos de los actos destructivos que ya se expusieron.

En el relato anterior es posible ubicar como acto de exclusión un rechazo al estudiante como causa de ese rechazo el hecho de llegar nuevo al colegio y ser desconocido para sus nuevos compañeros y posiblemente dificultades de socialización del estudiante; el contexto es el colegio, los actores activos serían los compañeros de clase y el actor pasivo, el estudiante que relata la historia presenta como consecuencia haber sufrido una exclusión de alrededor de medio año donde los compañeros no lo trataban ni invitaban a sus actividades, desarrollando de esta manera en el estudiante la sensación de rechazo y exclusión que en últimas, es algo muy subjetivo.

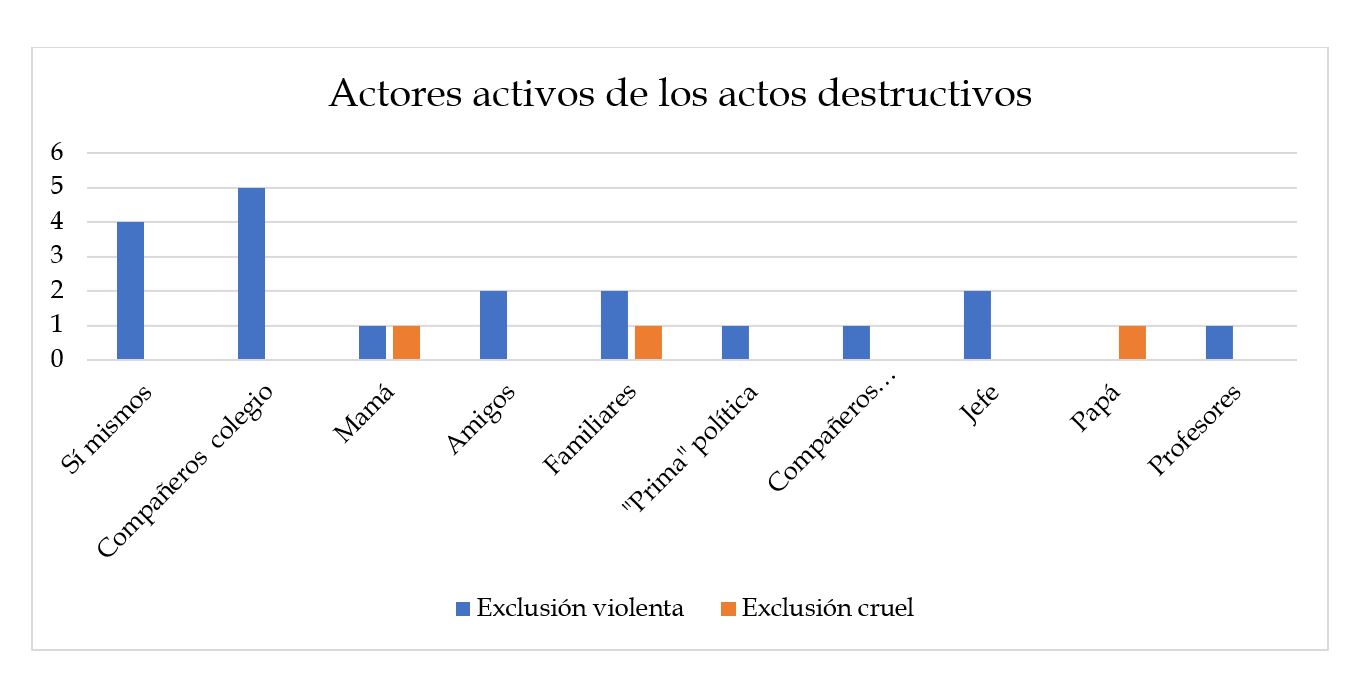

6.1 Actores de los actos destructivos

A partir del análisis realizado a los relatos de exclusión de los estudiantes, se identificaron numerosos actores definidos como activos en el proceso de exclusión; es decir, actores que ejercieron actividades excluyentes de manera directa y se establecieron unos relatos que fueron considerados como violentos y crueles, bajo las definiciones que ya se establecieron. En la Figura 6, se puede observar qué actores activos fueron mencionados en los relatos, el tipo de acto en el que se clasifican y el grado de aparición en las narrativas:

Fuente: elaboración propia. Nota: en algunos escritos, fueron retratados diferentes momentos de exclusión, por lo que supera la cifra de 19 estudiantes planteada en la metodología.

Figura 6 Actores activos de los actos destructivos: exclusión, violencia y crueldad.

En este esquema se evidencia que, algunos estudiantes se habían autoexcluido, como se verá más adelante, generalmente por razones externas, sin embargo, se logró identificar que es en las esferas: familiar (sumado a mamá y papá) y compañeros de colegio en donde se encuentran mayores actos de exclusión violenta y en la familia principalmente, actos considerados crueles.

Es de anotar que ese lugar importante de la escuela en el fenómeno de la exclusión, es preocupante porque posiblemente es un fenómeno que sigue creciendo como se hizo notar anteriormente en el estudio del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana de 2020 y se pueden generar las consecuencias que describieron Kerman (2010) y Andrinal (2010, citada por Contreras-Álvarez, 2013), tanto en las víctimas que pueden tener baja autoestima o desarrollar comportamientos autodestructivos, como en los victimarios en los cuales se pueden desarrollar conductas desadaptativas y en los observadores que pueden desarrollar intolerancia ante el sufrimiento del Otro.

Tampoco se puede omitir el hecho de que estos sujetos son docentes en formación que tendrán que enfrentarse a situaciones similares en el contexto escolar que tanto daño les ocasionó por lo cual, se hace más necesario capacitar a los docentes en prevenir este tipo de actuaciones.

En referencia a los actores pasivos de la exclusión, es decir, las personas que, sufren los efectos de la exclusión, se estableció que eran los mismos estudiantes quienes habían sido víctimas de actos de exclusión violentos y crueles y, en segundo lugar, aparecen la madre y los hermanos como otras víctimas.

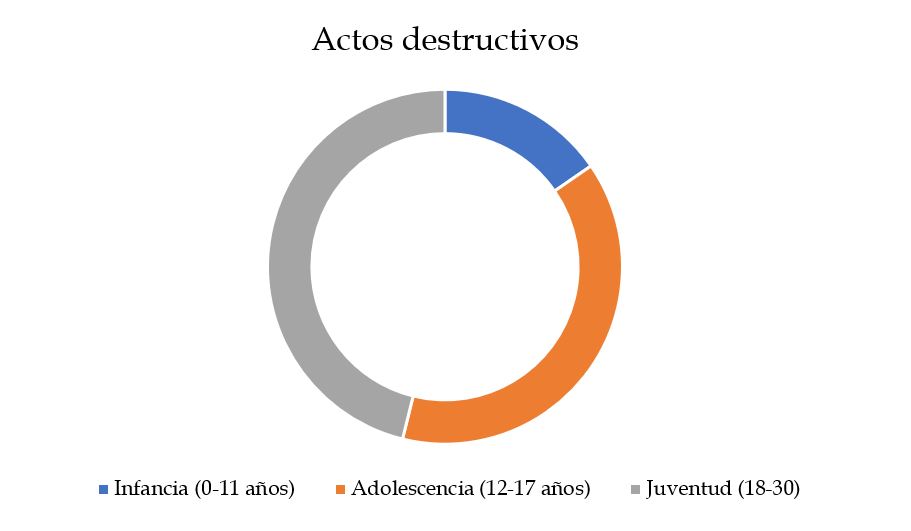

Teniendo en cuenta la información de Figura 5, es importante, aclarar en qué etapas de la vida de los y las participantes, ocurrieron los actos de exclusión, información que se grafica de la siguiente forma:

En la Figura 7 se muestran las diferentes etapas en las que, según lo relatos, ocurrieron los actos de exclusión, sin embargo, la categorización etaria que se realiza es arbitraria y se ciñe a las edades regularmente aceptadas para estos grupos. No obstante, en términos generales, la infancia, adolescencia y juventud, son etapas de la vida en las que aún se está afianzando la identidad de los sujetos, por tanto, son épocas de gran complejidad para cualquiera, especialmente la adolescencia que, por su misma denominación, son personas que adolecen por diferentes circunstancias y corresponde con la mayor cantidad de relatos de exclusión.

6.2 Actos, causas y contextos de los actos destructivos

A continuación (véase Tabla 2), se pasa a describir qué causas generaron los actos de exclusión violenta y cruel en los relatos de los estudiantes, es decir, los hechos que desencadenaron los actos destructivos:

Tabla 2 Causas de los actos destructivos.

| Acto destructivo | Actos | Actor activo | Actor pasivo | Causa | |

|---|---|---|---|---|---|

| F | M | ||||

| Autoexclusión | Autorechazo | Sí mismo | X | Temor al rechazo por su Homosexualidad. | |

| Autorechazo y odio | Sí mismo | X | Culpa y “automartirización” por infidelidad. | ||

| Autorechazo | Sí misma | X | Ser poco femenina. | ||

| Aislamiento | Sí misma | X | “Ciertas circunstancias” | ||

| Aislamiento | Sí misma | X | No registra. | ||

| Exclusión violenta | Exclusión de grupos | Curso | X | No saber decir groserías en inglés, no tener parabólica, ser distinta. | |

| Comentarios malintencionados | Vecindario | X | Dificultades económicas del negocio familiar. | ||

| Rechazo de grupos | Curso | X | Ser nuevo. | ||

| Rechazo de mercado laboral | Empresas | X | Inexperiencia, estrato socioeconómico, lugar de residencia. | ||

| Rechazo de grupos | Amigos | X | Trabajo como prioridad sobre los espacios de amistad | ||

| Rechazo | Grupo de amigas | X | No escuchar reggaetón, no ver los mismos programas, no presentar interés en ir a fiestas o tener noviazgos. | ||

| Rechazo por posturas ideológicas | Familia | X | Oposición a discursos machistas, homofóbicos y racistas. | ||

| Rechazo de grupos de juegos | Niños | X | No identificada. | ||

| Exclusión de universidad pública | Estado | X | Bajo resultado en prueba ICFES | ||

| Rechazo | “Prima” política | X | Situación económica | ||

| Exclusión de actividades extracurriculares | Compañeros universitarios | X | No gusto por ir a fiestas o tomar licor | ||

| Ocultamiento de embarazo | Madre | X | X | Temor a represalias de la madre por ser un embarazo joven | |

| Rechazo y bullying | Curso | X | Cambio de curso | ||

| Violencia de género | Jefe | X | Considerar que vender zapatos es un trabajo de mujeres | ||

| Curso | X | Considerarla poco femenina, no utilizar maquillaje, ni llevar el corte de moda. | |||

| Exclusión cruel | Violencia verbal y psicológica | Madre | X | Sobrepeso | |

| Humillaciones por comida | Familia de EE.UU. | X | Estrato socioeconómico | ||

| Violencia intrafamiliar | Padre | X | X | Violencia contra la esposa en estado de alicoramiento | |

Fuente: elaboración propia, con base en los relatos de los estudiantes.

Nota: en actor pasivo M corresponde a masculino y F a femenino. En los actores pasivos donde se seleccionan dos géneros, se refiere a que existen dos o más víctimas de diferente género.

En la Tabla 2, se pueden observar los hechos que narraron los estudiantes, sus causas, actores pasivos y activos, y la clasificación otorgada según el tipo de acto destructivo, se destaca que una buena parte de los relatos hacen referencia a causas de exclusión de tipo estructural como el machismo, el difícil acceso a la educación superior pública y al mercado laboral, temas económicos, estereotipos sociales, entre otros. Evidenciando con ello que, a pesar de la corta edad de los y las participantes, han padecido de diferentes tipos de exclusión y generan igualmente autoexclusión al interiorizar esos juzgamientos y rechazos externos, una práctica que se retrató en el trabajo de Kerman (2010).

Es de destacar en las causas la recurrencia del fenómeno del cambio como detonante de exclusión, una aversión provocada por lo nuevo que puede llegar a generar desconfianza, inseguridad o miedo. También aparecen hechos de exclusión por temas de género, donde se evidencia que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres por diferentes razones.

Se registran unos actos de exclusión que se podrían considerar como de identificación, como es el caso de los gustos musicales que, permiten a ciertas personas identificarse y diferenciarse de otras, lo cual puede ser visto como un proceso básico de constitución de la identidad de los sujetos, de conformación de un “nosotros” y separación de unos “otros”, lo cual no debe implicar un proceso de antagonismo necesariamente, pero que es un proceso complejo por la misma tendencia de los seres sociales de buscar aceptación como se muestra en la Figura 8.

En referencia a los actos de exclusión en cuanto a la estética de las personas, aparecen principalmente en relatos de mujeres, por su contextura física o por no encajar con el ideal de niña que pretende una sociedad tradicionalmente machista que incluso, lleva también a ocultar el embarazo de una mujer, por miedo a las represalias de su familia. Este último, un relato que evidencia procesos de exclusión incluso antes del nacimiento del estudiante, pero en el que la madre también fue víctima de unas cargas sociales que pesan en las mujeres, como el hecho de ser madre.

Retomando el relato sobre la figura corporal se recupera el relato original, donde se proyecta la grave realidad de pretender que una niña de tan solo 6 años, deba tener un cuerpo estéticamente aceptable como se muestra en la Figura 9.

Otro de los hechos considerados crueles, tiene que ver con la violencia intrafamiliar de parte de un padre hacia su esposa e hijos, una actitud llevada a cabo regularmente en estado de alicoramiento, que más allá de justificar el acto, sí se puede convertir en una excusa para el agresor, pero que, se entiende como un acto cruel, en la medida en que es reiterativo, sistemático, a pesar de colocar como desencadenante la frustración económica del negocio familiar como se recoge en la Figura 10. Una realidad que desafortunadamente no es ajena a la realidad de los hogares colombianos.

Teniendo en cuenta los actos ya expuestos, sus respectivas causas y los grupos etarios, es posible inferir los contextos donde se presentaron dichos actos de exclusión, sin embargo, para establecerlo claramente, los lugares más excluyentes en los relatos son el hogar y el colegio de los estudiantes y en menor medida, la universidad, el lugar de trabajo y una casa de familiares en EE.UU. que en opinión del autor de este artículo, es el relato en el que se hace más evidente la sevicia y la clara intencionalidad de humillar y generar sufrimiento a la víctima, cumpliendo a cabalidad con la definición de crueldad tal como se expone en la Figura 11.

Al respecto, los contextos de exclusión evidencian ser en gran medida espacios en los que los estudiantes pasaban más tiempo y son más cercanos a ellos como el espacio familiar y el colegio. Es de recalcar que no mencionaron espacios públicos, por lo que la exclusión parece tener una gran importancia en esferas privadas o ser los más significativos para los estudiantes, precisamente por la cercanía y posibles repercusiones.

6.3 Emociones asociadas a los actos destructivos

Como otro elemento importante de la exclusión, aparecen las emociones, tema que se trabajó en profundidad en el seminario con los docentes en formación inicial y que desde el principio se pudo constatar que no reconocían muy bien, en la Figura 12 se relacionan las emociones que sobresalieron en los relatos de exclusión.

Fuente: elaboración propia. Nota: las emociones ubicadas en el centro, fueron las que más se repitieron en los relatos.

Figura 12 Emociones producto de actos destructivos.

De acuerdo a la gráfica anterior, se observan varias emociones y algunos sentimientos sin un nombre específico, una clara expresión de sensaciones que no se reconocen con facilidad o no son fácilmente nombrables. Igualmente, aparecen las emociones centrales de: rechazo, tristeza, miedo y soledad, como las de mayor aparición en los relatos y, por ende, las más recurrentes y cercanas a los actos destructivos. Por otro lado, es interesante encontrar sentimientos como paz y tranquilidad, rodeadas de otras tantas emociones que podrían considerarse “negativas”, sin embargo, estas dos acepciones son de gran relevancia, por evidenciar un elemento “positivo” de la exclusión, y tiene que ver con la necesidad de alejarse de espacios desagradables. Al respecto, se retoman las palabras de una de las estudiantes en la Figura 13.

En el relato se constata lo que se va a considerar una “autoexclusión necesaria”, que proviene de una exclusión inicial externa de parte de la familia, por las ideas que sostiene la estudiante y que van en contra de formas de discriminación pero que genera un rechazo de la familia. Ante lo cual, la estudiante opta por alejarse de esa familia que no la respeta, no la valora y la juzga y rechaza por su manera de pensar y que, como la menciona la autora de la narrativa no es un proceso sencillo, pero a la larga genera sentimientos de paz y tranquilidad.

6.4 Consecuencias de los actos destructivos

Como último elemento constituyente de los actos destructivos, aparecen los efectos de manifiestas acciones y que se resumen en la Tabla 3:

Tabla 3 Consecuencias de los actos destructivos.

| Generalidad | Consecuencias |

|---|---|

| Personales | Autorechazo; automartirización por miedo al rechazo social de su homosexualidad; estar solo; no participar en clase por considerar estúpidas sus opiniones; personalidad inestable; pena por todo; deseo de alejarse; no aceptación de sí mismo. |

| Sociales | Problemas de socialización; exclusión en juegos; interrogantes de la persona excluida sobre las razones de su exclusión; deseo de cambiar por encajar con los demás; escuchar música que no le gustaba; jugar solo. |

| Familiares | Autoexclusión provocada por comentarios de la familia. |

| Psicológicos | Deseo de desaparecer para ahogarse en su llanto. |

| De salud | Deseo de volverse anoréxica. |

| Emocionales | Ruptura amorosa por infidelidad. |

| Académicos | Temor por efectos académicos negativos. |

Fuente: elaboración propia, retomando las narrativas de los participantes.

En la Tabla 3 se encuentra el desenlace de los actos destructivos, con unas repercusiones que de una u otra forma, afectan a la persona que sufre y que la pueden llevar a aislarse por voluntad propia o de manera obligada. Surgen interrogantes sobre las razones de por qué fueron victimizados, o desarrollan pensamientos autodestructivos como la idea de la anorexia o el “deseo de desaparecer”, pensamientos que pueden convertirse en algo aún más peligroso. Se resalta que varios de estos efectos, coinciden con los efectos del bullying expuestos por Kerman (2010).

No se puede cerrar este apartado de resultados sin mostrar los impactos que este proceso de investigación ocasionó en los estudiantes, desde la etnografía y la observación participante, se notó un cambio en los participantes, pues a medida que el proceso fue avanzando, ellos y ellas, se sentían con más confianza de expresarse y comunicaron en múltiples ocasiones que fue un espacio muy enriquecedor para sus vidas y su formación de docentes, en sus palabras “(aprendí) herramientas para auto gestionar mis emociones, conciencia propia de las mismas y la capacidad de iniciar un proceso de reconocimiento y mejoramiento de diversas reacciones y trámites emocionales arraigados positivos y negativos” (respuesta de un estudiante ante una encuesta realizada).

Es gratificante leer que, efectivamente, el proyecto realizado pasó por los compañeros educadores y se quedó en sus mentes y corazones; de igual modo, para los investigadores del proyecto fue una oportunidad también de aprendizaje, de constante análisis sobre la exclusión, la compasión, el perdón, la ternura, estas últimas, capacidades que suelen omitirse en el mundo social y académico pero que fueron cobrando importancia con el trasegar de la investigación que más allá de generar aprendizajes académicos, fueron muchos más los aprendizajes para la vida personal.

7. Conclusiones

La fase diagnóstica del proyecto de investigación fue de gran importancia puesto que, permitió enfocar los conocimientos adquiridos hasta ese momento, en la vida de los participantes, en sus emociones, sus historias y se logró un ejercicio que impactó positivamente a los estudiantes en tanto los llevó a pensar y reflexionar, sobre sus rencores, miedos, traumas, frustraciones, y modificar su mirada frente a la vida misma, reflexionando sobre la importancia de conocerse a sí mismos, con todo y sus emociones y vulnerabilidades, para poder implementar dichas herramientas en sus futuras labores como docentes. Gracias a la investigación se logró ampliar la mirada frente al fenómeno de la exclusión, complejizándolo mucho más, entendiendo su configuración y complejidad.

En referencia al fenómeno de la exclusión en Colombia, se hace necesario un estudio integral que permita vislumbrar en todo el país, el impacto de los distintos tipos de exclusión, así como es imperante construir una política pública que prevenga y busque mitigar los efectos de dicho fenómeno especialmente en la escuela.

En referencia al fenómeno del bullying que viene a afectar a los niños, se requiere un estudio sustancial que evidencie su impacto en los establecimientos educativos, así como sus factores de provocación para entender más claramente cómo atacar el problema. Por supuesto el Estado colombiano, debe contemplar una estrategia eficaz que actúe en las bases estructurales de la violencia en los colegios y en el país, esto último, por la obligación del Estado de comprometerse con la consecución de la paz en los territorios, lo cual de una u otra manera, tendrá un impacto positivo en las escuelas.

En cuanto al proyecto mismo de investigación, fue posible realizar un ejercicio holístico de identificación de los elementos que hacen parte de la exclusión, lo que sin duda se puede retomar en otras investigaciones, para ampliar, comparar o contradecir y seguir aportando a la discusión.

Se destaca el ejercicio reflexivo de los participantes en tanto se reconocieron como sujetos excluidos y excluyentes al mismo tiempo, se logró evidenciar también unos contextos como la familia y la escuela, como los principales espacios donde se lleva a cabo la exclusión y por unas motivaciones que varían de acuerdo a cada caso. Entendiendo la exclusión como un fenómeno complejo con varias aristas, diferentes motivaciones, consecuencias, emociones como el miedo, el rechazo, la soledad y la tristeza como las más frecuentes en los procesos de exclusión y, también, figuran formas de asumir o afrontar esos hechos de exclusión generando inseguridad, ensimismamiento, aislamiento voluntario u obligado, miedo hacia el futuro, acomodación en busca de aceptación, cuestionamientos sobre el porqué de su sufrimiento y en el peor de los casos, ideas autodestructivas como la anorexia.

Surgieron fenómenos estructurales y culturales asociados a la exclusión como lo es el machismo, la homofobia, la misoginia, la aporofobia, la violencia estructural de parte del Estado frente a unos jóvenes que no tienen acceso a mayores y mejores oportunidades de estudio y laborales. Asimismo, se establecieron la infancia y la adolescencia, como etapas claves en los procesos de desarrollo de la identidad de los participantes pues fue donde se ubicaron principalmente los relatos.

Por último, se pudo avanzar en la comprensión de unos tipos de exclusión que no son negativos necesariamente, sino que pueden ser incluso parte importante y necesaria del afianzamiento de la identidad, por el agrado o disgusto frente a tipos de música, orientación sexual, ideologías y demás, y que pueden ser procesos involuntarios, pero en ocasiones necesarios para abandonar espacios violentos o crueles que no hacen bien a las personas.

En términos etnográficos, fue posible evidenciar un cambio en la perspectiva de los estudiantes frente a sí mismos, a sus emociones y a la educación, pues expresaron que el espacio les brindó herramientas de autoconocimiento, aunque no fue sólo un impacto en los participantes, también en los investigadores que vieron en el proyecto de investigación grandes retos y oportunidades para seguir trabajando por una educación sensible y consciente de la relación con el otro.