Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Revista Científica General José María Córdova

versão impressa ISSN 1900-6586

Rev. Cient. Gen. José María Córdova vol.12 no.13 Bogotá jan./jun. 2014

Transformación estructural del Ejército colombiano. Construcción de escenarios futuros*

Structural Transformation of the Colombian Army. Building Future Scenarios

Tramsformation structurelle de l'armée colombienne. L'élaboration des scénarios futurs

Transformação estrutural do Exército colombiano. Construção de cenários futuros

Andrés Rolando Ciro Gómeza; Magdalena Correa Henaob

* Artículo de investigación financiado por CEDEF (Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro) del Ejército Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

a PhD (c) en Derecho, Universidad Externado de Colombia. Teniente coronel del Ejército colombiano. Comentarios a: andresgomez1706@gmail.com

b PhD en Derecho, Carlos III de Madrid, España. MSc. en Administración y Gestión Pública, la Universidad de Amberes. Magistrada de la Corte Constitucional.

Cómo citar este artículo: Ciro Gómez, A. R. y Correa Henao, M. (2014). Transformación estructural del Ejército colombiano. Construcción de escenarios futuros. Rev. Cient. Gen. José María Córdova 12(13), 19-88

Recibido: 15 de abril de 2014 . Aceptado: 19 de mayo de 2014

Resumen

El Ejército de Colombia entiende la transformación militar como una sucesión planeada de trabajos, esfuerzos e iniciativas tendientes a preparar la Fuerza para afrontar los retos venideros en los ambientes operacionales complejos. Estos desafíos atienden a las nuevas realidades materiales y políticas que se consolidan en el Estado y que determinan una revisión de la forma como las Fuerzas Militares, y en general la Fuerza Pública, concibe y cumple su finalidad constitucional. El proceso de transformación en curso se enmarca en fundamentos constitucionales que informan íntegramente la postura del Ejército del futuro. Este documento, por tanto, enuncia el valor de la Constitución como soporte ineludible de cualquier acción del Estado y analiza los conceptos constitucionales determinantes para el proyecto del Ejército del futuro.

Palabras clave: Constitución política de Colombia, Ejército del futuro, Ejército Nacional de Colombia, transformación militar.

Abstract

The Army of Colombia understands military transformation as a planned sequence of work, efforts and initiatives to prepare the force to meet future challenges in complex operational environments. These challenges serve new material and political realities that are consolidated in the State and determine a review of the way the Armed Forces and the Armed Forces generally conceives and fulfills its constitutional purpose. The transformation process is part of ongoing constitutional fundamentals that fully inform the position of the Army of the future. This document therefore sets out the value of the Constitution as a necessary support for any state action and analyzes the constitutional determinants project concepts for the Future Army.

Keywords: National Army of Colombia, Army of the future, military transformation, Constitution of Colombia.

Résumé

Cet article décrit une approche théorique concernant migrations, genre et famille transnationale, où sont présentés les principales catégories et les instruments conceptuels identifiant les lignes interprétatives directrices qui guident la recherche: le recours au transnationalism visant à expliquer les migrations, y compris la théorisation des familles transnationales, et la perspective de genre pour guider l'interprète dans la lecture du phénomène migratoire. La migration internationale actuelle est le point de convergence et l'expression d'une série de contradictions et de paradoxes. En effet, il est à la tendance à affaiblir les frontières entre les pays, en raison des interfécondations de cultures, traditions, pratiques économiques et la consommation mondiale, où les contextes d'origine et de destination des migrants ont une interaction accrue.

Mots-clés : Armée nationale de Colombie, l'Armée de l'avenir, la transformation militaire, la Constitution de la Colombie.

Resumo

O Exército da Colômbia entende transformação militar como uma seqüência planejada de trabalho, esforços e iniciativas para preparar a força para enfrentar os desafios futuros em ambientes operacionais complexos. Estes desafios servir novos materiais e as realidades políticas que são consolidadas no Estado e determinar uma revisão da forma como as Forças Armadas e as Forças Armadas em geral concebe e realiza a sua finalidade constitucional. O processo de transformação é parte de fundamentos constitucionais em curso que informam plenamente a posição do Exército do futuro. Assim, este documento define o valor da Constituição como um suporte necessário para qualquer ação do Estado e analisa os conceitos de projeto determinantes constitucionais para o Exército Futuro.

Palavras-chave: Exército Nacional da Colômbia, Exército do futuro, a transformação militar, a Constituição da Colômbia.

Introducción

El proceso de transformación persigue objetivos generales y específicos en aras de definir claramente los resultados que se pretenden alcanzar de cara a la sociedad, a los derechos de las personas y grupos y a las instituciones del Estado. Así pues, el objetivo general es establecer una nueva dinámica para el cumplimiento de la función constitucional del Ejército Nacional, que responda a los desafíos propios de su rol dentro del Estado Social y Democrático de Derecho.

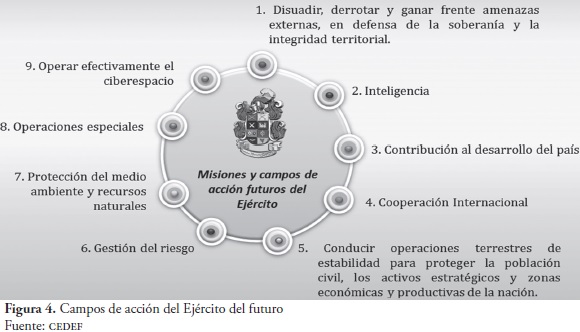

Por lo anterior, se plantean algunos objetivos específicos como: 1) diseñar un modelo de transformación del Ejército del futuro, consistente en términos estratégicos, operacionales y tácticos, y sustentado a partir de bases constitucionales; 2) garantizar que las capacidades del Ejército del futuro respondan a los lineamientos establecidos en las áreas misionales actuales y proyectadas del sector Defensa, asegurando la presencia, el reconocimiento y la visibilidad de la Fuerza; 3) preservar la experiencia y la efectividad de combate del Ejército Nacional en la construcción e implementación del modelo de transformación; 4) fortalecer el poder de combate del Ejército Nacional para responder con mayor efectividad a los retos y desafíos del futuro; 5) optimizar los procesos administrativos y de apoyo de la Fuerza, así como la eficiencia logística a través de su modernización; 6) afianzar los elementos de la cultura institucional de los miembros del Ejército Nacional; 7) propiciar desarrollos intelectuales y doctrinales que fortalezcan el proceso de transformación del Ejército y orienten su implementación; 8) desarrollar la interoperabilidad, compatibilidad e integración de procedimientos, recursos y medios para operar en marcos de acción combinada, conjunta coordinada e interagencial.

El Ejército de Colombia entiende la transformación militar como una sucesión planeada de trabajos, esfuerzos e iniciativas tendientes a preparar la Fuerza para afrontar los retos venideros en los ambientes operacionales complejos. Estos desafíos atienden a las nuevas realidades materiales y políticas que se consolidan en el Estado y que determinan una revisión de la forma como las Fuerzas Militares, y en general la Fuerza Pública, conciben y cumplen su finalidad constitucional. El proceso de transformación en curso se enmarca en fundamentos constitucionales que informan íntegramente la postura del Ejército del futuro. Este documento, por tanto, enuncia el valor de la Constitución como soporte ineludible de cualquier acción del Estado y analiza los conceptos constitucionales determinantes para el proyecto del Ejército del futuro.

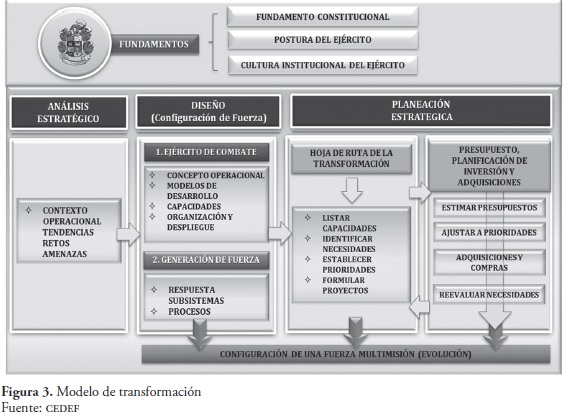

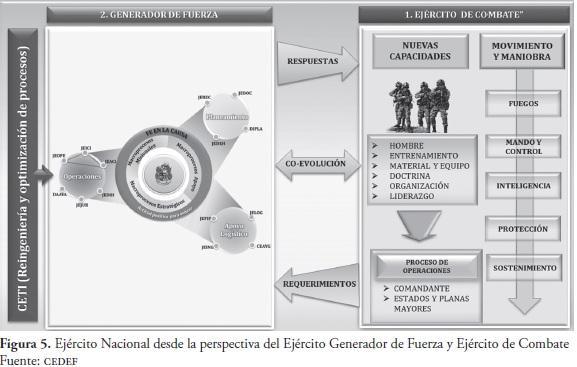

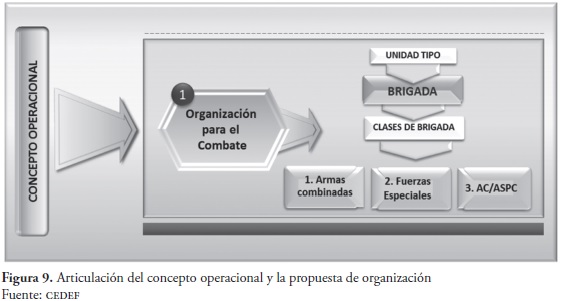

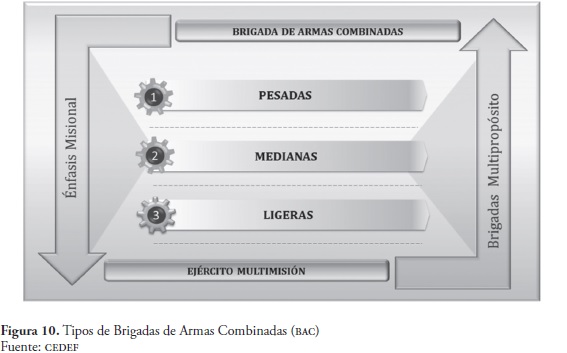

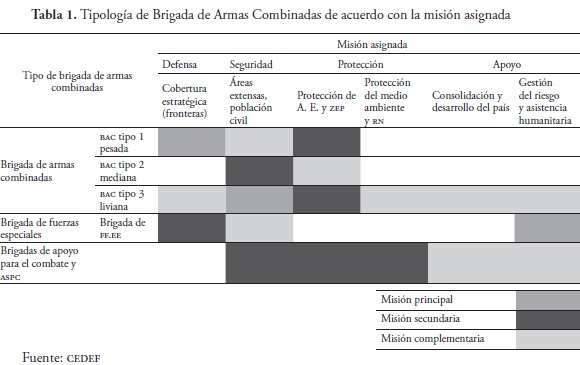

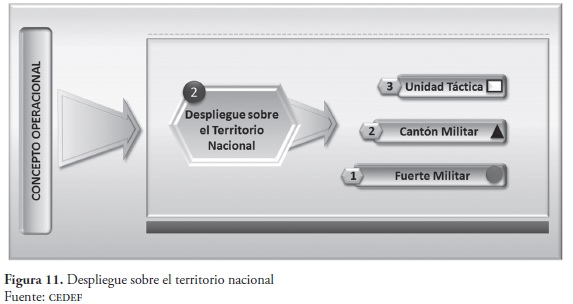

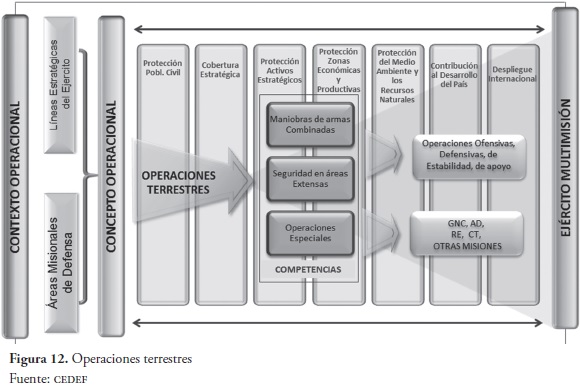

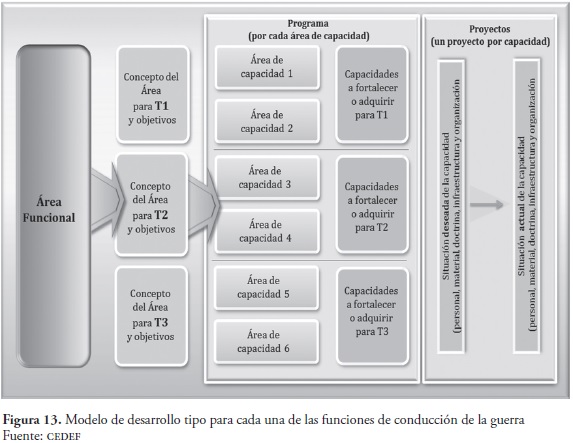

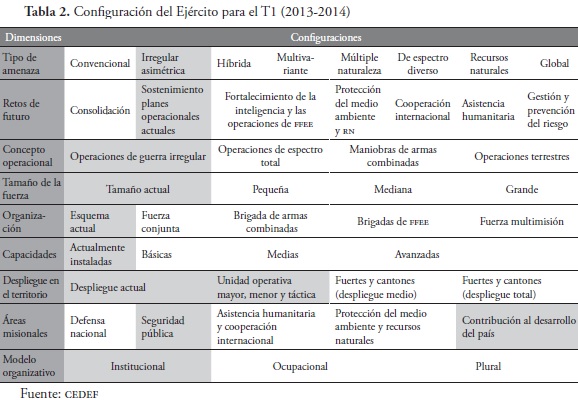

El mayor empeño se hace en la configuración de Fuerza, la cual está integrada por el Ejército de combate y sus componentes: contexto operacional, concepto operacional, organización para el combate, despliegue sobre el territorio, modernización, gestión del conocimiento y modelos dinámicos de desarrollo de las funciones de conducción de la guerra. A su turno, el modelo generador de fuerza se establece mediante la alineación de las capacidades con las respuestas desarrolladas por las diferentes estructuras administrativas de la organización.

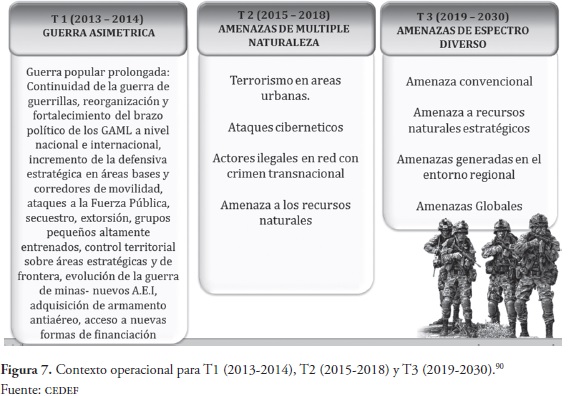

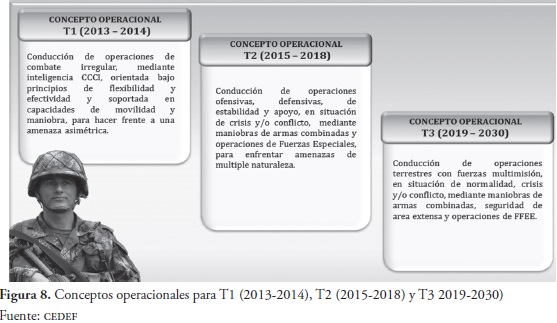

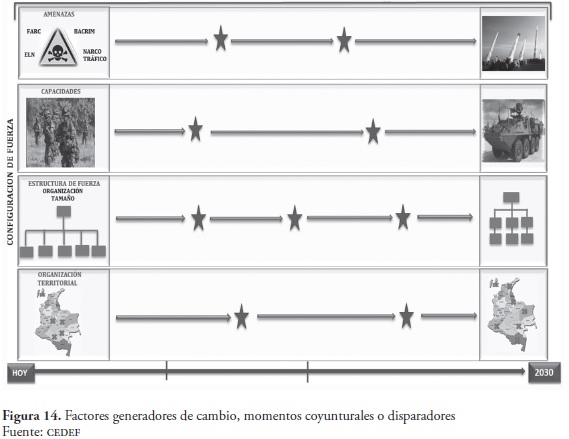

Con la intención de elaborar un diseño flexible, se establecieron momentos coyunturales de cambio, los cuales tienen como propósito estimar y anticipar fenómenos y procesos emergentes. Por tal razón, el diseño se traduce en un plan estratégico de transformación que describe el derrotero para adquirir estas capacidades a través de proyectos, en alineación con el ejercicio de transformación y futuro del Ministerio de Defensa Nacional. Con estos elementos, la estrategia de transformación consiste en desarrollar un proceso detallado de análisis e investigación que integre el diseño, la prospectiva, la planeación estratégica por capacidades y presupuestal, con el propósito de configurar una Fuerza multimisión que satisfaga los imperativos constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho, y que garantice: 1) optimizar y fortalecer el talento humano como el principal soporte del proceso de transformación; 2) aprovechar las capacidades instaladas de la Fuerza y construir capacidades nuevas; 3) reinventarse, adaptarse, innovar y ser completamente flexibles; 4) anticipar y contrarrestar las amenazas del futuro, sin importar su naturaleza.

Este documento describe y sienta el proyecto Ejército del futuro, y constituye un eslabón en la creación de la nueva doctrina que informará los procesos necesarios de cambio dentro de una institución que se reinventa día a día al ritmo de las dinámicas sociales y del orden constitucional al que se debe.

Colombia atraviesa cambios sin precedentes: asistimos a la estructuración de un nuevo orden; las amenazas que por tantos años hemos combatido pueden reducirse, reorganizarse o simplemente mutar, y nuevos actores y riesgos pondrán a prueba nuestra experiencia, cohesión y fuerza. En esta medida la transformación militar es un imperativo. Requerimos la generación de una nueva Fuerza, y para lograrlo atesoramos una vasta experiencia de combate, así como valores institucionales y capacidades que determinaron innumerables victorias. Estas fortalezas demandan hoy su robustecimiento para garantizar que impongamos la iniciativa en el campo de combate y en los demás escenarios propios de la misión que la Constitución Política nos encomendó.

La estrategia de transformación de la Fuerza, cimentada y estructurada a partir del análisis y la investigación científica interdisciplinaria, tiene por objeto desarrollar una combinación de conceptos y capacidades que potencien y capitalicen la experiencia actual y la efectividad de combate del Ejército Nacional. Así, se configurará un Ejército multimisión, capaz de disuadir agresiones, derrotar al enemigo y responder a las ulteriores exigencias del sector defensa y principalmente a los desafíos que se plantean para nuestra institución en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.

En este sentido, la mayor apuesta de la transformación militar del Ejército será consolidar una estructura militar operacionalmente adaptable a cualquier tipo de misión, capaz de emplear fuerzas orgánicas con autonomía dentro de un marco de acción combinada, conjunta, coordinada e interagencial, que demandará mayor sincronización, sinergia y complementariedad, frente a un ambiente operacional incierto y cambiante.

En tal sentido, el lector encontrará en este documento el desarrollo de dos temas: 1) proceso de transformación y 2) diseño del Ejército del futuro. En el primero se estructuran las razones fácticas y políticas, los fundamentos constitucionales y la estrategia de transformación; en el segundo, la postura del Ejército, los campos de acción futuros y la cultura institucional; asimismo, la configuración de Fuerza, que comprende el contexto operacional, el Ejército de combate, el Ejército generador de Fuerza y los modelos dinámicos de configuración.

Este documento forma parte de la hoja de ruta que orientará la evolución de una Fuerza contrainsurgente a un Ejército multimisión.

Contexto de la transformación militar en Colombia

El proceso de transformación militar responde tanto a la decisión política del Jefe de Estado, Gobierno y Administración, y del Congreso de la República, como al cumplimiento de otros mandatos constitucionales. Es resultado, además, de las transformaciones que se suscitan dentro del país y en el mundo.

Antecedentes mediatos: las grandes transformaciones

El documento Avances y resultados del sector defensa 2011-2012 del Ministerio de Defensa Nacional muestra los procesos adelantados por el Gobierno para fortalecer a la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Dicho análisis incluye iniciativas y procesos que buscan convertirse en apoyo fundamental para la acción de la Fuerza Pública en el cumplimiento de tales objetivos y, puntualmente, en lo que corresponde al "Fortalecimiento institucional y apoyo a la estrategia de seguridad y defensa nacional" (Colombia, 2012, p. 30), que refiere aspectos para el avance de la función del sector Defensa, tales como:

- Diplomacia para la seguridad, en razón de la internacionalización profunda de las relaciones y la interdependencia entre Estados, sociedades y grupos (Colombia, 2012, p. 30-31).1

- Acción integral de defensa, seguridad y control sobre el territorio como mecanismo de protección de su población (Colombia, 2012, p. 35-36).2

- Atención y prevención de desastres, en particular, en razón del cambio climático.3

- Modelo de Planeación por Capacidades4 diseñado en atención a la variedad y cambios de las amenazas y encaminado a "garantizar una Fuerza Pública sostenible, adaptable y flexible, a través del desarrollo de capacidades modulares" (Colombia, 2012, p. 42).5

- Modelo de sostenibilidad del gasto (Colombia, 2012, p. 43).6

- Ciberdefensa y ciberseguridad, para la defensa de las amenazas nuevas y antiguas contra la infraestructura crítica del país.

- Ciencia, tecnología e innovación para la defensa y seguridad, línea impuesta por la rapidez con la que las nuevas tecnologías influyen, transforman la realidad, la vida de las personas y las instituciones.

Así, y sin desatender sus funciones clásicas de seguridad y defensa, el sector Defensa debe estar preparado para los nuevos roles y responsabilidades que se desprenden de la novedad y la rapidez de las transformaciones sociales, el poder normativo y la vis expansiva (Böeckenförde, 1993; Saldaña Díaz, 2006)7 de los Derechos Humanos, la configuración de las amenazas de una sociedad globalizada, con fronteras inciertas o móviles, y la evolución misma del concepto de seguridad.

Por lo demás, no es este un desafío al que solo se enfrente el Ejército y la Fuerza Pública colombianos. Así, en el proceso de transformación del ejército del Brasil (Ejército Brasileño, 2010, pp. 6, 9 y 12) se alude a las transformaciones y procesos de reconcepción en el que está comprometido, y también, a manera de ejemplo, a las producidas en los ejércitos de Chile y España. En todos los casos se trata de nuevos planteamientos, doctrinas, estrategias, modificados o complementados, en razón de los cambios en la economía mundial, las innovaciones tecnológicas, la necesidad de hacer presencia en todo el territorio del Estado, el reconocimiento de amenazas distintas de las comunes, y con crecientes probabilidades de afectar la seguridad y soberanía nacionales. Alteraciones de la realidad y de las prioridades políticas que exigen cambios en las instituciones militares.

La transformación opera en tanto los escenarios de guerra externa e interna se proyectan sobre factores heterogéneos que no responden a las variables más o menos uniformes que hasta ahora han determinado el cumplimiento de las funciones asociadas a la seguridad. Se advierte, por tanto, que el proceso de transformación no es solo una decisión y voluntad política de las autoridades democráticas y tecnocráticas en ejercicio legítimo de sus competencias, sino que es, sobre todo, resultado de un proceso de mutación social, política, económica y tecnológica que determina la concepción futura hacia la que se dirige el Ejército como parte del sector Defensa.

En consecuencia, los ajustes en la postura del Ejército, sus principios, su cultura institucional y sus nuevos escenarios de operación son respuesta a los cambios de una sociedad diversa, abierta, local, nacional y también global; y de un Estado plural y pluralista, con relaciones internacionales dinámicas, con amenazas y peligros persistentes y también con renovadas preocupaciones y enemigos. De allí que la composición del Ejército de combate sea resultado también de las novedosas oportunidades y necesidades impuestas por los avances de la ciencia, el valor del conocimiento, las expectativas sociales y de derechos, los intereses generales objeto de defensa y seguridad, las remudadas formas de crimen y de afectación de la soberanía, el territorio o la independencia, así como de los imperativos de eficiencia, economía y sostenibilidad en el uso de los recursos, siempre escasos, del Estado.

Es en este marco que se gesta el proyecto de transformación y diseño del Ejército del futuro. Un ejército para esta nueva modernidad que envuelve al Estado y a la sociedad de colombianos como parte del mundo, un Ejército moderno y apto para cumplir su función indispensable, tanto en el ámbito tecnológico y operativo, como en la solidez y nitidez de los sustentos conceptuales en los que su organización y su acción se cimentan.

Antecedentes inmediatos: los comités

A partir de las directrices trazadas por el Ministerio de Defensa, en el 2011 se conformó el Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CRE-i) con el objeto de plantear estrategias para reducir la amenaza mediante análisis estructurales sistémicos, tanto de las propias tropas como del enemigo. Dentro de sus resultados se cuentan la creación de Fuerzas de Tarea de Acción Conjunta, Coordinada e Interagencial (fta-cci) y líneas de esfuerzo adicionales sinérgicas y sincronizadas.

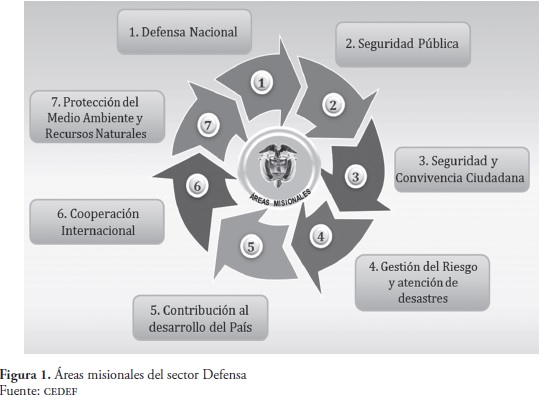

En 2012 se integró el Comité Estratégico de Transformación e Innovación (CETI), cuya función consistió en diagnosticar y examinar la Fuerza como sistema, con el fin de formular estrategias y líneas de esfuerzo tendientes a efectuar una reingeniería y optimización de los procesos que el Ejército realiza. En el 2013, el Ejército Nacional de Colombia constituyó el Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF ), encargado de concebir el modelo del Ejército del futuro con criterios, premisas y políticas del nivel estratégico, y alineado con los requerimientos de las áreas misionales definidas por el sector Defensa (figura 1), lo cual garantiza la presencia, el reconocimiento y la visibilidad de la Fuerza a través de la identificación de sus capacidades.8

Este modelo se enfoca en el fortalecimiento del poder de combate mediante la aplicación de las funciones de conducción de la guerra9 a la conducción de hostilidades. Igualmente, se orienta a la vigorización de las estructuras y procesos que apoyan las actividades de combate, lo que implica elaborar una comprensión moderna de lo que debe ser el Ejército —basada en la distinción entre el Ejército de combate y el Ejército administrativo o generador de fuerza,10 las políticas del mando que expresan la intención del comandante y los campos de acción futuros de la Fuerza—.

En el marco del CEDEF,11 mediante análisis, investigación, debates y validaciones con expertos, se establecieron los referentes y posiciones científicas y metodológicas para llevar a cabo un proceso de transformación integral, balanceado y realista con el fin de cumplir los objetivos propuestos. Se trata entonces de un trabajo de transformación que no se centró únicamente en el diseño propiamente dicho, sino que incorporó también la planeación estratégica por capacidades y presupuestal, y los demás procesos tendientes a materializar las propuestas del modelo integrado. Además, se introdujo una consideración especial hacia los fundamentos constitucionales que ordenan la Fuerza Pública, y la forma en que los mismos se concretan en el diseño, esto es, en la definición de la "postura del Ejército" y la "Configuración de la Fuerza". De esta forma, la Fuerza formula su apuesta de transformación en aras de constituirse en el Ejército constitucional12 que requiere la Colombia de hoy y la de los años venideros.

Fundamento constitucional13

Una primera pregunta que puede surgir es ¿por qué acudir a la Constitución para fundamentar el proyecto de transformación del Ejército de Colombia? Y a continuación ¿por qué no solo explicar el proyecto desde los modelos, métodos, estrategias y aplicaciones concretas?

Al ser el Ejército órgano del Estado, expresión del monopolio de las armas y del uso legítimo de la fuerza, su existencia, sus acciones, sus virtudes, sus glorias y sus errores se deben validar según la Constitución Política (CP), que es "norma de normas" (artículo 4), y a la que se somete incondicionalmente. En efecto, la Carta Política hace responsables a todos aquellos que infrinjan su normativa superior o las leyes, pero adicionalmente, tratándose de servidores públicos, también "por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones" (artículo 6).

Esta condición otorgada al poder normativo constitucional no se justifica por sí misma, sino porque con esta se configura el Estado constitucional o sujeto a la Constitución, el cual se ha ido reconociendo históricamente como fórmula de ordenación adecuada para las sociedades plurales (artículo 1), que tiende a facilitar la paz, la convivencia pacífica y la realización de los derechos humanos y la dignidad humana (artículo 2), así como la protección de las riquezas naturales y culturales de la Nación (artículo 8). Esto se hace mediante la aplicación del principio de legalidad, del principio democrático, del debido proceso y de la evaluación de la eficacia o los resultados efectivos en el cumplimiento de las funciones públicas o en el ejercicio de las libertades, facultades y derechos.

En este orden de ideas, tenemos un Estado que se configura a partir de diversos modelos complementarios de organización: 1) modelo de la separación de funciones (poderes), con colaboración armónica y actuación coherente dentro de los márgenes de competencia, que integra el sistema de frenos y contrapesos (artículo 113); 2) modelo unitario pero descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales; modelo de Estado-administración y de gestión de la cosa pública, coordinado y complementario según criterios de unidad, especialidad, descentralización, desconcentración y delegación; 3) modelo democrático republicano, representativo, participativo, deliberativo, modelo de democracia formal y material; 4) modelo del Estado constitucional de Derecho, que impone la legalidad a las autoridades públicas, y cumplimiento de los principios, valores, libertades, derechos, deberes, tanto por el Estado, como por los particulares;14 con internacionalización de las relaciones del Estado, según las exigencias del Bloque de constitucionalidad y el respeto irrestricto de los mínimos protegidos por la humanidad (artículos 9, 93, 226); mediante el control, vigilancia y sujeción a la Constitución de la actuación de todo el Estado (artículos 1, 6, 123, 209, 267, 277).

En suma, una organización estructurada como un sistema claro y flexible, cuyo propósito es:

[...] no solo de obtener mayor eficiencia en el desarrollo de las funciones a través de las cuales el Estado atiende a la satisfacción de sus fines, sino, y principalmente, de garantizar una esfera de libertad para las personas, por efecto de la limitación del poder que resulta de esa distribución y articulación de competencias. (Colombia, Corte Constitucional, 7 de octubre de 2004)

Ahora bien, el valor formal y material otorgado a la Constitución se establece de manera especial sobre aquellos que cumplen funciones públicas con necesario impacto sobre la vida, los derechos y las libertades de los asociados. En lo que hace referencia a la Fuerza Pública, la asignación del monopolio legítimo de la fuerza como bien público puro y manifestación más difícil y necesaria del Estado-aparato15 incrementa la exigibilidad de la Constitución en la tarea específica de defensa y seguridad que le corresponde.

El proyecto del Ejército del futuro se concibe desde este imperativo constitucional: el Ejército Nacional combatirá donde exista conflicto; no obstante, actuará como motor del desarrollo, contribuyendo al progreso, la calidad de vida, la preservación de la libertad y la garantía de los derechos. Este imperativo se materializa mediante el aprovechamiento de sus recursos, capacidades y conocimientos adquiridos, sobre todo mediante la reorganización eficiente de los mismos para influenciar los niveles estratégico, operacional y táctico. Todo ello para cumplir su honrosa y compleja misión constitucional, acorde con los demás mandatos superiores de orden dogmático y orgánico-estructural.

La apuesta por el progreso de la Fuerza implica avanzar hacia un Ejército constitucional, estructurado en función del ámbito de operación terrestre, que se proyecta con solidez desde el presente hacia el futuro, mediante la coordinación, fórmulas de acción y de control efectivo que le permitan asegurar con rigor la preservación de las garantías sobre los derechos comprometidos, al mismo tiempo que afrontar con decisión, eficacia y sostenibilidad sus funciones constitucionales específicas y generales.

En resumen, el proyecto del Ejército del futuro tiene como justificación sustancial ser manifestación de los mandatos de la norma superior que consagra los valores, principios e instituciones fundamentales en las que se sienta el Estado colombiano, con lo cual adquiere plena legitimidad ante sus superiores, las tropas y en particular ante el pueblo colombiano y sus instituciones.

Sujeción a la Constitución

La primera regla de juego que se debe considerar en toda actuación del Estado-aparato, esto es, de sus instituciones, es que se sometan a la Constitución, por ser ella la norma fundamental que da sentido a su actuación, al contener los valores, principios y reglas que permiten garantizar la mejor realización posible de los objetivos nacionales comunes y de los compromisos ante la comunidad internacional. Por eso el Estado constitucional moderno proscribe cualquier intento de abuso de poder o desequilibrio que afecte el balance entre las ramas del poder público.

A partir de 1991, con la constitucionalización de nuestra realidad e instituciones, la Carta es el medio escogido por la sociedad para evitar los desmanes de los órganos estatales, y en su lugar encausarlos hacia la prevalencia del interés general y la protección de los derechos. A este respecto, la Corte en la Sentencia C-179 de 1994 expresó:

El Estado de derecho es una técnica de organización política que persigue, como objetivo inmediato, la sujeción de los órganos del poder a la norma jurídica. A la consecución de ese propósito, están orientadas sus instituciones que, bajo esta perspectiva, resultan ser meros instrumentos cuya aptitud y eficacia debe ser evaluada según cumplan o no, a cabalidad, la finalidad que constituye su razón de ser. (Colombia, Corte Constitucional, 21 de abril de 1994)

Alcanzar en especial los valores de la libertad y sus condiciones reales de igualdad es un propósito que opera siempre con sujeción a la Constitución, al sentir de la Corte en la sentencia C-179, "para que, así, el patrimonio ideológico justificativo de esa forma de organización política no sea una mera ilusión", no obstante las circunstancias excepcionales o extraordinarias en que deba actuar el Estado y sus agentes.

Por ello, para las Fuerzas Militares el alcance y el límite de su disciplina interna, jerárquica y su poder de mando se encuentran vinculados a la suprema referencia del imperio del Derecho, y dentro de él, de la Constitución. Es decir, que en las Fuerzas Militares la obediencia debida tiene límites visibles y ciertos, como los que impone la racionalidad constitucional y sus bienes intangibles, representados en los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho internacional humanitario (DIH). Así lo observó la Corte en Sentencia C-578-95, al "reafirmar que las Fuerzas Militares están sujetas al principio de legalidad y al de subordinación a la autoridad civil" (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995).

La Constitución y las demás normas que integran el ordenamiento jurídico tienen carácter plenamente vinculante para las Fuerzas Militares (CP, arts. 4 y 6). El Estado de derecho no ofrece solución de continuidad ni crea espacios en la sociedad o el Estado, a cuya sombra puedan subsistir y actuar poderes independientes o autónomos a sus dictados. Admitir esta posibilidad privaría de todo sustento a la anotada cualidad ontológica del Estado colombiano.

Si en las Fuerzas Militares la potestad de mando es más intensa, ello es así porque la Constitución y la ley lo han establecido. Obligar a un militar a cumplir una orden manifiestamente ilegal, pese a la advertencia formulada en este sentido, equivale a renunciar a la idea más cara del constitucionalismo que no es otra que la sumisión del poder al derecho.

En síntesis, la primera regla que se impone al soldado es la de respetar la Constitución, pues en ella radica el soporte que justifica y da sentido al Ejército. En efecto, de ella proviene el sustento normativo de la disciplina y la obediencia debida para el correcto ejercicio del poder sobre las armas; pero también de ella provienen los límites últimos de tales deberes e imperativos en el funcionamiento de la Fuerza. Dada la validez plena que la Constitución posee sobre todos los servidores públicos, no resultan admisibles ni aplicables los mandatos superiores, cuando puedan suponer una vulneración flagrante de la Carta política y, en particular, de los derechos fundamentales.

Noción amplia de constitución y bloque de constitucionalidad

La relación de las Fuerzas Armadas con la Constitución se produce además con el Derecho internacional y, dentro de este, con el DIH, considerado en forma amplia como el derecho de los conflictos armados que "comprende las dos ramas tradicionales: el derecho internacional humanitario en sentido estricto y el derecho de la guerra" (Colombia, Corte Constitucional, 18 de mayo de 1995). Se conoce como Derecho Humanitario por cuanto constituye "la aplicación esencial, mínima e inderogable de los principios consagrados en los textos jurídicos sobre derechos humanos en las situaciones extremas de los conflictos armados" (Colombia, Corte Constitucional, 28 de octubre de 1992).

El DIH es, en adición, un componente normativo integrador del bloque de constitucionalidad, ese amplio concepto de Constitución16 que integra los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, entre otros, al resto del texto constitucional para prevalecer e imponerse sobre la Ley. Esta noción permite armonizar "plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas (CP, art. 4), con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (CP, art. 93)" (Colombia, Corte Constitucional, 18 de mayo de 1995).

Con la adopción dentro del Proyecto de Transformación de este concepto amplio de Constitución, a través del bloque de constitucionalidad se facilita la aplicación del sistema de protección tanto nacional como regional y universal, propio del constitucionalismo occidental,17 en favor del ser humano, del principio pro homine. Se facilita, igualmente, la integración de la función de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Militares y del Ejército, orientada a servir a los ideales, valores y aspiraciones de la comunidad de estados y organizaciones internacionales. Cuando se afirma que la Fuerza Pública está sometida a la Constitución, se entiende por esta no solo la Carta Política proferida en 1991, y modificada posteriormente por el constituyente derivado, sino que se hace también referencia a los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia y a las normas del DIH o derecho de la guerra, cuyo valor y exigibilidad dentro del Estado se produce más allá que por su valor propio, por haberse consagrado como normas constitucionales vinculantes (CP, art. 93).

Entonces hay una sujeción general y específica del Ejército como parte de las Fuerzas Militares a la Constitución. El Ejército Nacional es imprescindible y esencial a los fines del Estado Social de Derecho y tiene funciones específicas de orden constitucional. Está ordenado estructuralmente dentro de las ramas del poder público, lo que hace que en el ejercicio de sus funciones se encuentre sometido a los principios de la Función Administrativa. La vinculación del Ejército Nacional con la Constitución se manifiesta en forma dual. Desde el punto de vista de los componentes finalísticos (finalidades esenciales del Estado y las finalidades específicas de las instituciones de la Fuerza Pública), y también según los componentes operativos y de la actuación pública del Estado-aparato.

Fines esenciales del Estado y el Ejército

En la Constitución se establecen tres tipos de fines esenciales del Estado:

- Al servicio del interés general, servir a la comunidad y promover la prosperidad general;

- Al servicio de la persona humana, la garantía de los principios, derechos y deberes de toda índole y también de los diversos tipos de democracia (económica, política, administrativa y cultural de la Nación). Igualmente, el mandato de que las autoridades de la República "están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"; y

- Al servicio de la Nación como un todo, con la finalidad primordial de "la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional" (CP, art. 217).

Los fines esenciales constitucionales crean unidad de sentido en el orden jurídico que se establece para la actuación de las autoridades y la vida de las personas. Por ello, aunque al Ejército Nacional como parte de la Fuerza Pública del Estado aparato le corresponde el último fin esencial, en concordancia con sus funciones específicas asignadas (CP, art. 217), su cumplimiento opera como parte de la realización de los fines sustanciales para los derechos, la justicia y el bienestar común.

En efecto, tanto desde su pertenencia a la noción de Estado Social de Derecho (cp, arts. 1, 115, 189 y 217), como desde su función específica de defender el orden constitucional (CP, art. 217), el Ejército está llamado a servir a la defensa de los derechos humanos y a la construcción del bienestar, la paz y la seguridad en todos sus ámbitos (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1 de diciembre de 2001).

En la Constitución (títs. I, II y XII, cap. I) se habla de la garantía de los derechos individuales y colectivos de las personas, los grupos y las comunidades; es decir, la vida, la honra y los bienes de las personas, sus libertades públicas fundamentales, sus prestaciones y servicios públicos y también de asistencia social reconocida; la igualdad, la no discriminación y también el trato diferencial que resulte justificado; los derechos y bienes colectivos relacionados con el medio ambiente y los recursos y riquezas naturales; la garantía de su propiedad pública o de su aprovechamiento sostenible; la protección del patrimonio público, pero también de las riquezas culturales y los derechos específicos reconocidos a las comunidades etnoculturalmente diversas. La contribución del Ejército a tales fines esenciales generales debe operar como manifestación de la finalidad primordial de defensa que justifica su existencia concreta.

Elementos específicos de la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares

La Fuerza Pública, de la que hace parte el Ejército colombiano, se distingue en el Estado por dos razones sustanciales:

- Tener asignado a su cargo el monopolio de las armas y el uso de la fuerza; y

- Cumplir los fines esenciales de defensa y seguridad de la Nación y de los asociados, y también del orden jurídico constitucional.

Respecto del monopolio de las armas, su uso como atributo propio de la Fuerza Pública del Estado se determina desde el deber constitucional creado para los varones de tomar las armas, hasta el honor constitucional de asumir como proyecto de vida la profesión de servir a la patria y a la defensa de los bienes más caros de la Nación (CP, art. 216). Este elemento fundamental para el Ejército se completa con cuatro descripciones adicionales de la Constitución: a) la relacionada con la producción y suministro de las armas como monopolio del Gobierno.18 b) el régimen estricto de autorización para el porte de armas.19 c) las prohibiciones absolutas a estas últimas. d) el reconocimiento de otras organizaciones autorizadas o creadas por la ley para el porte de armas bajo la regulación y el control gubernamental (CP, art. 223).

Aunque estos asuntos tienen importancia, es este documento solo interesa reconocer que las únicas que poseen una competencia constitucional directa, expresa y permanente son las instituciones que integran la Fuerza Pública: Policía y Fuerzas Militares. En ellas radica prima facie, el monopolio sobre el porte, y de forma definitiva, el monopolio para su uso en la defensa y aseguramiento de los bienes e intereses nacionales y constitucionales. Por esto es que la Corte Constitucional afirma que el Estado "se desnaturaliza cuando las normas que restringen el uso indiscriminado de la violencia dejan de ser efectivas. Esto explica el hecho de que todo Estado, por regla general, monopolice el ejercicio de la fuerza" (Colombia, Corte Constitucional, 6 de julio de 1995). Y ante argumentos que pretendían relativizar el monopolio del Estado sobre las armas, enfatizó que era inaceptable cualquier "pretensión dirigida a sustituir al Estado en materia de defensa y ejercicio de la fuerza legítima".20

Finalidad primordial de las Fuerza Militares: La defensa de la Nación y la defensa del orden constitucional

"La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea" dice la Constitución (art. 217, inc. 1°). Esta función de defensa, como finalidad primordial, se descompone en defensa de "la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional" (art. 217 inc. 2°). Los cuatro ámbitos sobre los que recae dicha función confluyen en el último la defensa del orden constitucional, pues van sumando desde los objetivos del Estado como organización política soberana, hasta la preservación de ingredientes subjetivos relacionados con los derechos consagrados en la Constitución.

Como lo ha indicado la Corte Constitucional, "la misión que están llamados a cumplir los integrantes de las Fuerzas Militares es de carácter instrumental [...] cuyo soporte básico y fundamental lo constituye la defensa y la protección de los derechos humanos" (Corte Constitucional, 30 de septiembre de 2003). Con ello se compromete a las Fuerzas Militares en un nuevo proyecto de sociedad, democracia y orden constitucional. Por eso, como lo ha dicho la Corte Constitucional: "constituyen un instrumento esencial de la democracia y de los derechos humanos; la justificación de su existencia, es inseparable de su vigencia y preservación, tarea que signa de manera indeleble su quehacer cotidiano" (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995).

En todo caso hay que precisar que los contenidos concretos que se deben atribuir a la función constitucional de las Fuerzas Militares, a comienzos de los años noventa, hoy y en el futuro, han de responder a las exigencias del contexto en curso, de fronteras abiertas, de amenazas nuevas, poderosas, menos visibles, pero, también, de imperativos morales, políticos y jurídicos fuertemente vinculantes e indisponibles. Las Fuerzas Militares protegen la soberanía, la independencia, la integridad del territorio, las instituciones, el orden constitucional (cp, arts. 2 y 217) a través de formas antiguas y nuevas de obrar, de monopolizar el poder de las armas, de configurarse como fuerza y de operar en los terrenos donde cumplen su función legitimando el Estado.

Función de las Fuerzas Militares y el orden internacional

Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU ) y su Carta marcaron un hito histórico en relación con el uso de la fuerza que condujo a una proliferación de instrumentos convencionales con preámbulos, propósitos y principios imbuidos del espíritu de paz y colaboración que caracterizó este período.

-

Principios como los de igualdad soberana, autodeterminación de los pueblos, prohibición del uso de la fuerza y resolución amistosa de los conflictos no dan pie para pretender que en caso de desavenencias entre estados soberanos, la sociedad, sus gobernantes y sus Fuerzas Armadas se lancen a la guerra (ONU , 1945, cap. 1 arts. 1 y 2). Nuestro Estado constitucional participa de esos principios como miembro de la ONU21 y también de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo cumplimiento se afianza con nuestra tradición en materia de política exterior de observar el principio pacta sunt servanda, esto es, que las obligaciones acordadas han de cumplirse de buena fe.22 Es en razón de esos principios que el Estado mantiene relaciones pacíficas y cordiales con sus pares (CP, art. 9), suscribe acuerdos y tratados y observa el derecho internacional en su manifestación convencional o consuetudinaria.23

El uso de estos mecanismos normativos y pragmáticos de las relaciones exteriores de los Estados a partir de la segunda mitad del siglo XX procura alejar los intentos o amagos de conflictividad en las relaciones internacionales (Gobierno de España, 2011, p. 25), marcadas menos por rivalidades bélicas que por competiciones comerciales y económicas, en un mundo donde, antes que las fronteras limítrofes, son la información y el conocimiento los intereses nacionales determinantes.

-

De tal suerte, lo que está en juego, más que la supervivencia del Estado, es la tranquilidad de sus habitantes; la función clásica de seguridad y defensa seguirá orientada a atender problemas internos, es decir, que se desarrollará dentro del Estado, antes que en el extranjero, para combatir amenazas de múltiple naturaleza.

De igual forma, se dirigirá a combatir la acción criminal de la delincuencia transnacional organizada, así como aquellas que produzcan deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente; que pongan en peligro la infraestructura, los bienes públicos, las áreas económicas productivas y, en general, las que menoscaben las condiciones básicas de vida de las personas y atenten contra el Estado.

-

Las transformaciones de la realidad24 operan sobre la noción defensa de la Nación asignada a las FFMM, que no solo expresa el clásico papel castrense de la defensa material contra un enemigo externo, un invasor o un Estado rival, sino su entendimiento también apunta a la defensa del orden constitucional, expresión que engloba todas las demás áreas de defensa y que se nutre de viejos y nuevos escenarios, propósitos, de derechos y deberes que gravitan desde aquel (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995) y posibilitan afrontar con éxito la complejidad de su función en la Colombia del siglo XXI.

El Derecho Internacional facilita la cooperación internacional entre los ejércitos, de la cual se deriva una circulación de aprendizajes y la creación de espacios de diálogo respecto de temas propios de la ciencia militar. Los ejércitos están unidos por imperativos cada vez más globales (derechos humanos, sostenibilidad económica, justicia internacional, entre otros) y en capacidad de combinar fuerzas para conducir operaciones de carácter multinacional.

-

En conclusión, ante el fortalecimiento del Derecho Internacional Público, fruto de la decisión soberana de los Estados en la solución de conflictos entre naciones y en la configuración de alianzas multilaterales para proyectos comunes o de común interés, la función constitucional de defensa de las FFMM y del Ejército, en particular, tiende cada vez menos a atender problemas de conflagración con otras naciones, y cada vez más a enfocarse en los conflictos internos y en las amenazas sin fronteras ni nacionalidad. De ahí que áreas misionales del sector Defensa como Defensa Nacional y Seguridad Pública protegen la soberanía en todo el territorio nacional frente a cualquier tipo de agresión y amenaza; y, específicamente, el área de Asistencia Humanitaria y Cooperación Internacional destaca la participación en organismos multilaterales y de cooperación internacional.

Defensa de la soberanía

La Constitución acude a la soberanía desde diversas perspectivas conceptuales: como soberanía estatal frente a las relaciones exteriores (CP, art. 9) y a las agresiones exteriores (CP, art. 212); y como soberanía popular directa (CP, art. 3 y 103) o a través de sus representantes (cp, preámbulo y art. 3). Es también fin esencial del Estado y fin primordial de las Fuerzas Militares (cp, arts. 2 y 217), y razón que justifica la reserva de actividades estratégicas o de servicios públicos (CP, art. 365). La soberanía entonces tiene alcance en función del escenario en la que se ejerce:

- Interior, cuando a través del ejercicio autónomo del poder, obliga a sus ciudadanos al cumplimiento, dentro de los parámetros constitucionales y legales; y

- Exterior, cuando en ejercicio de la igualdad soberana y la libre determinación decide participar en el escenario internacional con los demás Estados u organismos multilaterales.25 25

En consecuencia, en el derecho internacional se reconoce al Estado como: a) único y supremo conductor de su política interna, como exclusivo productor de normas que vinculan a sus habitantes; y b) como participante del orden internacional en igualdad de condiciones, sin sujeción a ningún Estado o poder.26 Dicho de otro modo, la soberanía se entiende como la manifestación del poder del pueblo que con su ejercicio constituye un Estado. Conjunto de derechos y obligaciones tanto en el orden interno como externo. Desde otro punto de vista y más acorde con la concepción de soberanía en un Estado moderno, más que libertad absoluta e imposición irrestricta de sus dictados, la soberanía denota "la facultad de decidir definitivamente" (Hillgruber, 2009, p. 10).

Por su parte, la Corte Constitucional, al estudiar el Estatuto de Roma para conferir competencia a la Corte Penal Internacional (CPI), señaló, en la Sentencia C-578-02, que a pesar de la evolución del concepto:

Se mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independencia, en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (II) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía, así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente adquiridas; y (III) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro Estado, al derecho internacional.

Se trata de un concepto que por sí mismo no es fijo ni inmutable en su significado normativo.27 Por el contrario, requiere actualizarse para responder a los tiempos en los que se le invoca, y aunque no resiste aceptación como poder absoluto sobre los súbditos sino como poder maleable,28 ello no afecta "el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación", ni implica "un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal" (Colombia, Corte Constitucional, 28 de octubre de 1992). La razón de esto es porque la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio, en relación con los conflictos externos, en gran medida están sometidos a propósitos, principios y objetivos derivados del derecho internacional, en virtud de los tratados internacionales sobre límites y los compromisos adquiridos en virtud de la adhesión a organismos supranacionales.29

Defensa de la independencia

El concepto de soberanía se relaciona con el de independencia. Esta última alude al ejercicio de la libertad, a la ausencia de sujeción o dominio ajeno y se manifiesta a través de la libre autodeterminación de los pueblos, principio fundamental que guía las relaciones internacionales del Estado. Como se ha dicho en la noción soberanía, la independencia también está ligada al derecho internacional, pues se necesita autonomía e independencia, para sujetarse como Estado a los tratados y obligaciones internacionales,30 al igual que para regular adecuadamente los intereses nacionales.31 Una potestad de ordenación normativa interna que, según la Corte, "se funda en los principios de soberanía popular y de independencia política, a partir de los cuales cada Estado, en el marco del derecho internacional, puede decidir con autonomía acerca de sus asuntos internos" (Colombia, Corte Constitucional, 7 de marzo de 2007a).

La vinculación íntima de estos conceptos hace que también la Corte Constitucional haya entendido la soberanía (cp, arts. 9, 212 y 217) "como una garantía de independencia del Estado, en cuanto lo consideran libre de injerencia y de subordinación y de dominio por parte de otro poder" (Colombia, Corte Constitucional, 24 de enero de 2001). Por ello la jurisprudencia constitucional también al analizar la noción de independencia política llega a la misma conclusión anotada con relación a la soberanía, pues la reconoce como la facultad exclusiva del Estado de: a) darse un ordenamiento interno, b) decidir autónomamente en el ámbito externo, pero de conformidad con el ordenamiento internacional.32 Por tanto, una aproximación a una definición de independencia implica considerar tanto el aspecto interno como el externo del Estado y vincularla con el de soberanía para que tenga sentido, habida cuenta de su inescindible vínculo en términos políticos y jurídicos.

Fruto de lo anterior, la independencia está especialmente garantizada por el ordenamiento jurídico internacional, más que por la participación material de las Fuerzas Militares en su defensa. El Estado sí desarrolla capacidades cualificadas distintivas para afrontar cualquier amenaza externa; sin embargo, se ha procurado dejar en manos de las negociaciones, intermediaciones y acuerdos establecidos desde el Derecho Internacional la solución de los conflictos entre Estados. Los retos de futuro, la cualificación militar y la experiencia adquirida imponen a la Fuerza la tarea de continuar enfrentando con éxito la confrontación armada, así como contrarrestar al terrorismo en general y al crimen organizado (como el narcotráfico y la minería ilegal), defender la soberanía del Estado en las zonas apartadas de su territorio o especialmente afectadas por el conflicto, ofrecer condiciones de seguridad que hagan posible a los miembros de las comunidades ejercer sus libertades y disfrutar de sus derechos, y aplicar sus conocimientos en la concepción y ejecución de proyectos destinados al desarrollo social, cuando así sea requerido.

Defensa de la integridad del territorio nacional

El territorio es el sustento espacial o material donde se ejerce la soberanía y los derechos, atributos del poder público y de los asociados propios de un Estado independiente. Es un elemento imprescindible o esencial para su paz y soberanía y para definir los límites y las dimensiones sobre las cuales se ejerce el poder soberano del Estado. El concepto territorio sobre el cual se materializa la función de defensa de su integridad, como se expuso en relación con las nociones de soberanía e independencia, ha sufrido cambios importantes, no solo por la inclusión durante el siglo XX de los conceptos de espacio aéreo, aguas territoriales y plataforma continental, sino, en especial, por el ingreso del territorio intangible de los espacios cibernéticos y las cuestiones que suscita por su carácter extraterritorial y el valor de la información que ellos contienen.

Como se señaló, tradicionalmente la amenaza a la integridad territorial provenía del exterior; sin embargo, a partir de la Carta de las Naciones Unidas (1945), los problemas entre Estados atinentes a sus territorios, los alejan del horror de la guerra, sin perjuicio, claro ésta, de las nuevas amenazas asociadas al terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el ciberespacio entre otros fenómenos transnacionales. Es decir que las Fuerzas Armadas volcaron su atención a los conflictos internos que se originaron por las confrontaciones ideológicas y políticas entre gobiernos y opositores. Estos conflictos surgen en la actualidad por la pretensión de acceder a toda costa, sin sujeción a las reglas del derecho, al poder económico y político, atención que también busca satisfacer otras y nuevas expectativas y amenazas en un mundo complejo, donde las fronteras son meros referentes geográficos y la protección de los ámbitos espaciales o ciberespaciales se traslapa con la interdependencia, la integración y la supranacionalidad.

Por eso el Ejército cumple la función constitucional de defender la integridad del territorio, como espacio libre de interferencias para la vigencia del orden jurídico, a través de misiones dirigidas a neutralizar al enemigo y a consolidar los resultados positivos generados, a través de su presencia en territorios en los que el Estado colombiano no ejercía su soberanía (salvo en el papel), lo cual posibilita su incorporación al circuito político, económico y social del país (Colombia, 2012, p. 52-53). Igualmente, cumple su papel cuando contribuye, a través de su conocimiento, su investigación y su profesionalismo, al desarrollo del país, a la atención de desastres y a la protección de la riqueza natural, económica y pública.33

En este escenario, uno de los objetivos principales de la transformación es atender a lo que se ha llamado "soberanía responsable", esto es, la que considera "los intereses a largo plazo del mundo como un todo cuando se formulan políticas nacionales" (ONU , 2013, p. 116), y la que garantiza seguridad y protección a los habitantes del Estado; teniendo en cuenta, además, los cambios esperados en el contexto operacional (amenazas y retos), que traen consigo nuevas responsabilidades y campos de acción para los cuales el Ejército debe prepararse anticipadamente.

Sobre la función de defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, conclusiones previas

Desde la Constitución, las Fuerzas Armadas y su Ejército Nacional tienen la función trascendental de defender las bases del Estado Social de Derecho (art. 217). Sin embargo, las nociones que dan cuerpo a dicha tarea —soberanía, independencia e integridad territorial— se deben entender a la luz de sus nuevos factores de configuración. Esto se hace teniendo en cuenta, por una parte, los avances alcanzados por el Derecho Internacional Público tendientes a evitar las confrontaciones directas, costosas y siempre dolorosas para los Estados y sus poblaciones, y, por otra, las nuevas formas de la actuación de los gobiernos de turno o de los poderes fácticos trasnacionales existentes, cuyas decisiones y acciones operan de manera distinta, menos visible y directa, mas igualmente peligrosa, de modo tal que imponen cambios en las tareas de disuasión y acción combativa de la Fuerza, de previsión de la amenaza o del conflicto.

Finalmente, también se debe realizar la comprensión indispensable de los nuevos contenidos que poseen las nociones tratadas y cuya defensa constituye el fin primordial de las Fuerzas Militares. Esta comprensión involucra nuevos ámbitos de soberanía, de independencia y de territorio. Tales conceptos son representados ahora y hacia el futuro en la riqueza nacional, en sus recursos económicos y ambientales, en el conocimiento y la información, en el sentido de pertenencia de las poblaciones a la Nación y las instituciones que la representan, gracias a la forma en que sus Fuerzas Armadas garantizan los derechos de sus habitantes y el cumplimiento de los deberes de los particulares y del Estado.

Protección de la seguridad

Junto a la función de defensa, la de seguridad se yergue como bien constitucional para el entendimiento del ser y razón de ser de las Fuerzas Militares y el Ejército colombiano en particular. Corresponde entonces a un concepto que también se ha ampliado en sus acepciones, al punto de integrar, dentro de sus contenidos, la realización de todos los derechos individuales y colectivos constitucionalmente consagrados, en los que el Ejército, como fuerza multimisión, es un factor determinante como una de las facetas de su función constitucional de defensa del orden constitucional (CP, art. 217 inc. 2°.).

La seguridad en la Constitución

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la seguridad implica tres facetas:34

- Como valor constitucional consagrado en el preámbulo y el artículo 2 de la Constitución, expresado en términos de asegurar la vida, la convivencia y los demás derechos.

- Como derecho colectivo, porque a todos interesa la seguridad personal de cada uno los miembros de la sociedad.

- Como derecho individual, fundamental, que autoriza a solicitar y recibir protección adecuada del Estado, cuando se exceden los niveles de riesgo que por lo regular debe soportar una persona razonablemente.35

En efecto, en el preámbulo, el constituyente, bajo la influencia de medio siglo de Estado de sitio, le indicó al Estado cuál debía ser su actitud ante el ciudadano y sus derechos, al señalar como fin: "asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz" (cp, preámbulo). Aparece igualmente como uno de los fines esenciales del Estado: "asegurar la convivencia pacífica", a través de la protección de la "vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades" de las personas residentes en Colombia, y de "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (CP, art. 2).

En cuanto derecho autónomo, en la Constitución colombiana no se ha establecido de manera expresa; su existencia se deduce de los textos que aparecen en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.36 Con todo, su contenido se vuelve a concretar mediante la protección de los intereses del Estado, así como de los derechos: "el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos" (CIDH, 2009, p. 7). En fin, se representa como un bien indispensable para todos los asociados, y como derecho colectivo por el cual los miembros en conjunto de las comunidades pueden esperar legítimamente del Estado, sus autoridades, las derivadas de estas, y de la Fuerza pública la garantía de dicha seguridad.

Seguridad como noción constitucional abierta al cambio

Las transformaciones del contexto también han determinado una redefinición del concepto seguridad. Al entendimiento tradicional basado en la independencia e integridad territorial y en los potenciales ataques o amenazas bélicas de otros estados, se le han sumado los enfoques que los organismos multilaterales promueven para que la seguridad se construya no solo en relación con el Estado, sino también con la persona. Igualmente, no solo en lo que tiene que ver con evitar la guerra sino con la construcción de la paz efectiva.37 Por ello se habla de seguridad ciudadana como seguridad humana, esto es, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como "un requisito previo esencial para la determinación del alcance de las obligaciones de los Estados Miembros conforme a los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables".38 La seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos no se limita a la lucha contra la delincuencia, sino que se habla de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados (citado en CIDH, 2009, p. 8).

Al mismo tiempo, la noción de seguridad como seguridad humana implica que la gente pueda cuidarse a sí misma, o sea, garantizar su propio desarrollo y el de la sociedad, al procurarse en forma tranquila sus medios de subsistencia. De este modo, la seguridad representa un promotor de desarrollo individual y colectivo, no un concepto defensivo, como significó la seguridad territorial, sino un concepto integrador.39 Esta noción amplia de seguridad es la que adoptó desde sus inicios la ONU , incluyendo dos componentes: libertad contra el miedo y libertad contra la necesidad —aunque en su trayecto hasta nuestros días se ha privilegiado el primero—. Por ello es que con Naciones Unidas se apuesta por pasar de la estrechez del concepto "de la seguridad nacional hacia el concepto globalizador de la seguridad humana". Pasar del "acento exclusivo de la seguridad territorial" al de la seguridad de la población; cambiar "la seguridad mediante los armamentos a la seguridad mediante el desarrollo humano sostenible" (ONU y PNUD, 1994, p. 28).40

No se trata entonces de descuidar los elementos clásicos inmersos en la noción de seguridad, sino de complementarlos y ponderarlos acorde con todos los retos y amenazas existentes. Se trata de dotar de contenidos más amplios y garantistas la seguridad como concepto esencial que da razón de ser al Estado Social de Derecho. De allí que se hable de las seguridades requeridas para contrarrestar dichas amenazas: económica;41 alimentaria;42 en materia de salud;43 ambiental;44 personal;45 de la comunidad46 y política.47 Todas estas dimensiones de la seguridad se entienden pues como indispensables, con vínculos e interdependencias que influyen de manera directa sobre la función y el actuar de las Fuerzas Militares; más aún cuando los factores que atentan contra la seguridad en su concepción más ortodoxa no provienen de otros estados "sino de insurgencias, terrorismo y otros conflictos civiles".48 Acorde con esta realidad, se advierte en el Informe de Desarrollo Humano de 2013 que las amenazas a la seguridad humana mundial en el siglo XXI no provendrán de enemigos estatales. Las amenazas contra la seguridad humana en el próximo siglo podrían dimanar más de las acciones de millones de personas, que de la agresión de un puñado de países, y se presume que asumirán múltiples formas tales como:

- Crecimiento descontrolado de la población

- Disparidad de oportunidades económicas

- Migración internacional excesiva

- Deterioro del medio ambiente

- Producción y tráfico de estupefacientes

- Terrorismo internacional.

Interesa por tanto a todos los países descubrir maneras nuevas de cooperar para responder a esas seis amenazas (y a otras, si surgieran) que constituyen el marco mundial de la inseguridad humana.

De acuerdo con lo anterior, la transformación del concepto seguridad en el Estado Constitucional y Social de Derecho, opera entonces desde el punto de vista del sujeto a quien protege y de la forma de protección que se aplica: seguridad para el Estado, pero también para los individuos, la comunidad, la economía y las riquezas, incluido el medio ambiente.

Sobre las funciones constitucionales del Ejército: defensa, seguridad y desarrollo

La función de defender la Nación y de asegurar el orden constitucional impone al Ejército la continuidad de su significado específico como defensa ante el enemigo y, a la vez, de fuerza que abre camino al desarrollo sostenible, la mejora en las condiciones de vida y los territorios, y las condiciones para el ejercicio de las libertades y disfrute de los derechos con respeto de la Constitución y aplicación de sus conocimientos, habilidades y capacidades específicas.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la labor determinante y esencial, por la que este proyecto de transformación apuesta, debe acompañarse de inversiones y actividades en los diversos componentes de la Administración y el Gobierno; y también, de la participación de los particulares y de la sociedad civil, cada quien según sus capacidades y necesidades. Solo así el Estado-aparato, como un todo, como un conjunto de funciones y acciones, construye el Estado social constitucional al materializar "la creación de las condiciones sociales que hagan sustentable, recreable y renovable el ambiente de seguridad y desarrollo" (Medina, 2001, p. 407), y permitir a su vez, que la seguridad y la tranquilidad penetren en la vida social.49

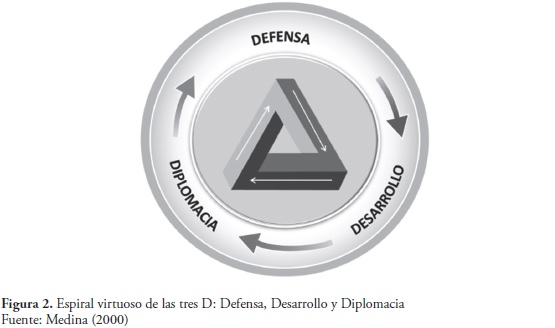

Por eso se habla de la seguridad desde el poder duro y el poder blando, que configura el modelo de las tres D: Defensa, Diplomacia y Desarrollo (Laborie Iglesias, 2011, p. 4) que ilustra la figura 2. Este modelo refleja un círculo virtuoso que combina instrumentos económicos, diplomáticos y, naturalmente, de fuerza militar, que se complementan, retroalimentan e interactúan para configurar las bases ciertas y sostenibles de la paz, la tranquilidad, el progreso,50 el bienestar y la vida digna.51

Componentes operativos y de actuación pública del Estado-aparato.

El Ejército Nacional se vincula al Estado-aparato a través de cuatro nociones constitucionales básicas: a) su lugar en la estructura del Estado (cp, tít. V, cap. I, arts. 113 y 121, y cap. II, arts. 122-131), b) la función pública que prestan sus servidores, c) la sujeción del ejercicio de sus competencias a los principios de la función administrativa52 y d) la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal.

El Ejército pertenece a la Rama Ejecutiva del Poder Público, bajo el mando del Presidente de la República. Al Presidente de la República como Jefe de Estado, de Gobierno y suprema autoridad administrativa, le corresponde desarrollar las competencias relacionadas con el orden y la paz. Tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y de defender "la seguridad exterior de la República, la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio", al igual que dirigir las operaciones de guerra cuando lo considere conveniente. Para ello tiene la función de dirigir y disponer de la Fuerza Pública "como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República" (CP, art. 189, numerales 3, 4, 5 y 6). Al mismo tiempo, el Ejército, como parte de ese conjunto amplio de nociones, competencias e instituciones que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y la Administración Pública, se somete a los principios de la gestión del Estado y de su función administrativa (prevalencia del interés general, moralidad, sostenibilidad, eficiencia, economía, etc.). Estos principios son exigibles tanto para el Ejército Generador de Fuerza como para el Ejército de combate, con la coordinación, colaboración armónica y procura del uso más acertado y eficiente de la capacidad y recursos de Fuerza Pública del Estado (cp, arts. 209 y 334).

El Ejército como parte de la Fuerza Pública y de las funciones de defensa y seguridad del Estado. La zona gris

No cabe duda que la función del Ejército en el contexto actual se refleja e influye en la interpretación de las funciones comunes y distintas que corresponden a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Este asunto no fue ajeno a las discusiones en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. La Corte Constitucional, en el Sentencia C-444-95, observa que "el Constituyente de 1991 fue consciente de la 'zona gris' [...] situada en los límites entre lo militar y lo civil, y la defensa y la seguridad dentro del contexto social colombiano".

La diferencia clásica basada en la naturaleza civil de la Policía y castrense de las Fuerzas Militares no alcanza a explicar con claridad lo que se presenta en situaciones como la colombiana, en donde las exigencias de un conflicto armado interno hacen que estos cuerpos armados asuman funciones que en sentido clásico y estricto no les correspondían.

-

El fin esencial del Estado de "defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" (art. 2), se radica primordialmente en la Fuerza Pública de la que forman parte la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (CP, art. 216, cap. VII), las cuales se encuentran bajo el mando del Presidente de la República, y, por esa vía (cp, arts. 188 y 189), bajo la intensa sujeción constitucional. Tales unidades de sentido y de mando explican desde un principio la proximidad de significado y funciones de una y otra institución, la "zona gris" a que ha hecho alusión la jurisprudencia constitucional. A ellas se deben sumar otros elementos constitucionales que describen e identifican ambas Fuerzas. Así, tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional se reconocen como cuerpos armados que integran de manera exclusiva y permanente la Fuerza Pública, (cp, arts. 216, 217, 218), con funciones y enfoques distintos pero con propósitos comunes. Esto es el fin primordial de las Fuerzas Militares de la defensa "de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional" (CP, art. 217), y el fin también primordial de la Policía Nacional del "mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" (CP, art. 218). Confluyen en la realización de los fines constitucionales señalados al Estado y sus autoridades en el artículo segundo constitucional y en el preámbulo en cuanto a asegurar la vida y garantizar la independencia nacional "y la vigencia de un orden justo".

-

Igualmente, la existencia de regímenes especiales destinados a asegurar el mejor cumplimiento de su función constitucional aproxima a los cuerpos integrantes de la Fuerza Pública. Por un lado, se hace referencia a los sistemas de protección personal del cuerpo, autonomía, méritos y ascensos y al sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario (CP, art. 217). Por otro lado, se encuentran la ley que organiza el cuerpo de Policía y la que determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario (CP, art. 218).

Son también reflejo de esta cercanía conceptual e institucional la garantía para los miembros de la Fuerza Pública de no poder ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley (CP, art. 220); la institución especialmente significativa del fuero penal militar y policial, y la previsión en la Carta de 1991 de que la ley determinará "los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza Pública. En las etapas de su formación, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos" (CP, art. 222).

-

Pero también esa zona gris se refleja en las restricciones comunes que se predican de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conforme a las cuales la "Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley" (CP, art. 219). Igualmente, que los miembros de una y otra institución no tienen el derecho al sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni tampoco los derechos políticos de "intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos" (CP, art. 219).

-

Con todo, aún con lo distintivo y lo común entre la Policía y las Fuerzas Militares (Colombia, Corte Constitucional, 28 de mayo de 2002), los miembros de una y otra institución deben atender el compromiso de participar en la realización de los fines del Estado, de las decisiones del Gobierno y del Presidente, "siempre al servicio de los intereses generales [...] con fundamento en los principios que gobiernan la función pública, cuales son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad" (CP, art. 209). Es decir que las Fuerzas Militares y la Policía, están llamadas a cumplir la función común encomendada en cumplimiento de la Constitución y en ese orden, deben hacerlo de conformidad con los contenidos específicos que vayan adquiriendo los fines primordiales señalados para cada cuerpo y con los mandatos dispuestos por el Presidente de la República como director de la Fuerza Pública, según la unidad de propósitos que reclaman los actuales tiempos, amenazas y desafíos que afronta el Estado colombiano.

Función pública y servidores públicos. Sujeción a la ley, mérito, profesionalismo y sistema de carrera

Para "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" (CP, art. 2), el Estado debe velar porque sus servidores desempeñen sus actividades observando los principios comprometidos en la gestión pública (cp, arts. 2, 6, 48, 49, 125, 209, 268, núm. 2 y 6, art. 277, núm. 5 y 6). Por ello se conmina a todos los servidores a observar la Constitución que juraron cumplir (art. 122). Del mismo modo, la calidad de las actuaciones de dichos organismos, creados para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, así como la certeza de que contribuyan eficazmente a asegurar la consecución de los fines constitucionales, se logra a través de sus servidores, que previamente han cumplido con estándares de mérito y calidad para el ingreso y la permanencia en sus cargos (CP, art. 125).

A su vez, la función pública administrativa, esto es, la del Ejecutivo del Estado "está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones" (CP, art. 209).

-

Se reitera así uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho activado a través de las premisas de comportamiento de la Administración Pública como el componente del poder público más claramente comprometido, dadas sus funciones de ejecución en "la búsqueda de la materialización del principio de eficiencia en su proceder". Ello exige que el uso de sus recursos "sea optimizado de modo tal, que con los mismos pueda beneficiar de manera real a los ciudadanos, tanto en sentido particular, es decir en cuanto individuos, como también en sentido general, es decir como colectividad" (Rincón Salcedo y Morales Vargas, 2009, p. 12).

-

La voluntad del Constituyente es vincular al Estado personas que reúnan las más altas calidades para ejercer la función administrativa. Para esto estableció como principio constitucional el sistema de carrera administrativa53 (CP, art. 125) que dispone de medios para escoger a los mejores servidores públicos "sobre la base del mérito laboral, académico y profesional [...] dada la naturaleza y finalidad de las funciones que desempeñan quienes prestan sus servicios al Estado" (Colombia, Corte Constitucional, 8 de marzo de 2006)

Para responder a las expectativas sobre el buen desempeño del Estado en la satisfacción del interés general, el sistema de carrera administrativa procura "preservar la eficiencia y eficacia de la función pública, así como garantizar a los trabajadores del Estado la estabilidad en sus cargos y la posibilidad de promoción y ascenso" (Colombia, Corte Constitucional, 26 de abril de 1993). Tiene por finalidad "la realización de los principios de eficacia y eficiencia en la función pública" (Colombia, Corte Constitucional, 21 de abril de 1994), y la estabilidad de los servidores que cumplan con estos requisitos.

-

Desde el punto de vista de quienes pretenden ingresar a la administración como servidores públicos, y la expectativa de la sociedad de que el mérito y la calidad sean decisivas para vincularlos, la Corte Constitucional en Sentencia C-403-10 manifestó con relación a la facultad del legislador de exigir ciertos requisitos para determinados cargos, que no es una facultad absoluta. Ella debe equilibrar el derecho de todos a acceder a los cargos públicos, y "la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la administración mediante mecanismos que permitan seleccionar a aquellas personas que por su mérito y capacidad profesional, resulten las más idóneas para cumplir con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo". Por el hecho de ser principios constitucionales que demandan su aplicación inmediata e impostergable acatamiento, bien se trate de régimen común o especial de carrera, sus finalidades superiores (principios de eficiencia y eficacia) (Colombia, Corte Constitucional, 27 de agosto de 2009)54 justifican la existencia misma del sistema de carrera administrativa. No puede perderse de vista que el bienestar general y los derechos de los ciudadanos penden de quienes, como servidores públicos, tienen la misión de satisfacer el interés general.

Ahora bien: ante el incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones, al desviar el ejercicio de la función pública de la realización de los fines esenciales del Estado, se habilita la aplicación del poder disciplinario y sancionador (se recomienda revisar la Sentencia C-818-05 de la Corte).55

-

Respecto de la Fuerza Pública y en particular de las Fuerzas Militares, el sistema de carrera se incorporó expresamente como uno de los elementos descriptores de las mismas —también de la Policía— llamado a ser desarrollado por el legislador, junto con los regímenes especiales de carácter prestacional y disciplinario (CP, art. 217), como parte de los ingredientes que explican y aseguran las condiciones materiales y operativas para el cumplimiento de sus fines constitucionales. En este sentido, la Corte Constitucional (sentencia T-512-09) reconoce la especialidad de la misión de la institución castrense y su relación con la singularidad de sus regímenes. En cuanto al de carrera y prestacional señaló:

-