Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local

versão On-line ISSN 2145-132X

Historelo.rev.hist.reg.local vol.4 no.7 Medellín jan./jun. 2012

El impacto socio-económico del Complejo Petroquímico de Bahía Blanca (Argentina) sobre su entorno local

The Socio-economic Impact of the Petrochemical Complex of Bahía Blanca (Argentina) on its Local Environment

Juan Carlos Odisio Oliva*

* Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña como docente de Historia Económica y Social Argentina y realiza el Doctorado en Ciencias Sociales. Becario de posgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y participante de varios proyectos de investigación, en perspectiva latinoamericana, sobre la industrialización sustitutiva, el Estado Empresario de posguerra y la historia del pensamiento económico. Correo electrónico: juanodisio@conicet.gov.ar

Recepción: 20 de febrero de 2012 - Aceptación: 12 de abril de 2012. Páginas: 12-47

Resumen

El autor estudia el impacto que la creación y el funcionamiento del Complejo Petroquímico de Bahía Blanca (Argentina) tuvo sobre su espacio local. Repasa su historia regional, empresarial y económica desde la década de 1970, cuando empezó a planearse su implantación, para continuar con su complicada puesta en marcha, y así posteriormente analizar los distintos procesos de reconversión que se realizaron para llegar a la situación de importante adelanto productivo en que se halla el polo en la actualidad. El autor también expone ciertos presupuestos teóricos que guiaron la investigación sobre los problemas de la economía del espacio. Por último, articula la teoría económica y el análisis histórico buscando establecer hasta qué punto ha avanzado el proceso de desarrollo local de la ciudad de Bahía Blanca en torno al desempeño de ese enorme complejo industrial durante los últimos años.

Palabras clave: economía regional, encadenamientos, polo industrial, petroquímica.

Abstract

The author studies the impact made by the creation and operation of the Petrochemical Complex of Bahía Blanca (Argentina) on its local environment. He reviews its regional, organizational, and economic history since the seventies, when its establishment started to be considered. He continues with its complicated commissioning. Then, he analyses the different conversion process that were implemented to achieve the important productive progress that the pole currently enjoys. The author also presents some theoretical assumptions that guided the research on space economy problems. Finally, he articulates economic theory to history analysis, with the aim of establishing how far the process of local development of Bahía Blanca has progressed due to the performance of this enormous industrial complex over the past years.

Keywords: regional economy, chains, industrial poles, petrochemistry.

Introducción

Este trabajo estudia el impacto que el funcionamiento del enorme Complejo Petroquímico de Bahía Blanca (CPBB) tuvo sobre su espacio local. Para ello se hará un repaso de su historia desde principios de los ´70, cuando comenzó a planearse su implantación, para continuar con su complicada puesta en marcha, y posteriormente los distintos procesos de reconversión que se realizaron para llegar a la situación de importante adelanto técnico y productivo en que se halla actualmente.

Pero dado que "la mera descripción de los hechos singulares pasados no nos da un verdadero conocimiento de la historia" (Silberstein 1973, 38), es esencial una aproximación que incluya no sólo el análisis histórico, específico, sino también una postura teórica que arroje cierta luz sobre el camino a recorrer. La unión de la teoría con lo empírico nos permitirá establecer hasta qué punto ha avanzado, o se ha visto obturado, el proceso de desarrollo endógeno1 de Bahía Blanca en torno al desempeño del antedicho complejo industrial.

Marco teórico

El enfoque seleccionado intenta dar una caracterización de la mutua dependencia entre el espacio físico y el económico-social para tratar de aprehender qué tipo de relación generó en una ciudad de tamaño mediano (sin tradición previa de industria de base) la implantación "exógena" de un proyecto industrial de gran magnitud. Para ello es útil tener en mente el concepto de "subsistema productivo" vertido por varios autores, como Gutman (1986), Levín (1972 y 1997), Rofman (1999), Vigorito (1978), entre los principales aportes. El mismo es similar al de filiere de la literatura francesa del desarrollo (o de "cadenas productivas") y pone el acento fundamental en el análisis de las características diferenciales que poseen los agentes que intervienen en cada complejo sectorial (Gorenstein 1993, 577).

A tal fin, se debe caracterizar la composición sectorial del subsistema para entender su funcionamiento "vertical" (es decir los comportamientos entre las firmas del mismo subsistema), la forma en que organiza su producción, que uso hace de la tecnología, la generación y distribución que hace de los excedentes y de qué modo, a través de esas dimensiones, se establecen las relaciones "horizontales" con los demás subsistemas (de la región y fuera de ella). Asimismo, en otra dimensión diferente pero conexa, los vínculos que forja con el entramado social del espacio en el que se encuentra localizado.

Para comprender las dinámicas específicas de acumulación y dominación que se dan entre los distintos subsistemas regionales y, a su vez, al interior de los mismos, se vuelve necesario el análisis de las empresas de mayor tamaño (en términos de disponibilidad real o financiera de capital) o mayor poder en los mercados (carácter monopólico) para caracterizar un determinado subsistema.2 La desigualdad entre las empresas se (re)produce por las relaciones asimétricas de dominación entre los distintos agentes, y a su vez éstas se dan por determinadas características, que se procuraron explicar. Puesto que la respuesta que pretendemos brindar se encuentra en la génesis del proceso productivo, la explicación debe partir desde la generación misma de valor en el mismo y en las desiguales posibilidades de captación para sí de dicho valor por las distintas empresas intervinientes.

El reconocimiento de la importancia central que tiene el espacio en la trayectoria económica se origina al reconocer que en el desarrollo y evolución del sistema de producción capitalista acontece, de forma cada vez generalizada, que un conjunto de empresas, en cierta etapa del análisis pueden en realidad divisarse como una única empresa (Levín 1972). Estas empresas, que desde la visión clásica de la Economía Política deberían vincularse como unidades separadas y "simples productores privados, autónomos y recíprocamente independientes", en el proceso mismo de producción ellas también conforman una cadena integrada de "cooperación" técnica al interior de su actividad (vista como un todo). Y es justamente esta "empresa única" (o subsistema regional, en tanto la producción se encuentra geográficamente localizada) la que genera las condiciones y patrones de acumulación de las demás actividades secundarias. Alrededor de (y a partir de) ella —la producción— se pueden explicar las dinámicas de las demás categorías que determinan la totalidad de "lo económico" (distribución, intercambio y consumo).

Al analizar las condiciones en que se desarrolla y expande el subsistema se debe notar que en su interior conviven una diversidad de empresas, bajo las cuales (cada vez más) el aparente fenómeno de división social se subvierte y transforma (en su propia interacción) en una división técnica del trabajo. Así es como cobran absoluta relevancia las relaciones directas (condiciones técnicas de producción) que se entablan entre estas empresas, al interior del subsistema. El proceso de acumulación total se verá entonces condicionado por las mismas y —especialmente— por la que sea dominante del subsistema.

La diferencia y contradicción emerge desde el seno de cada subsistema, de modo que dada una estructura, cada empresa integrante del subsistema poseerá una determinada "fuerza de acumulación". Las de mayor "fuerza" serán capaces de captar una porción mayor del excedente generado. En consecuencia, dichas empresas no sólo controlarán sus patrones de acumulación sino que al mismo tiempo, mediante determinados mecanismos (poder de fijación de precios, plazos de entrega y cancelación del producto, crédito comercial o financiero, etc.) controlarán la tasa de acumulación de las demás empresas del subsistema.

Además, es la misma estructura de diferenciación del capital la que opera como "barrera a la entrada" a las ramas de alta rentabilidad impidiendo que opere el ajuste clásico, otorgándole a estas empresas de "mayor fuerza de acumulación", una posición monopólica y dominante dentro de sus subsistemas.

En el sentido del análisis en términos de subsistema y de la empresa dominante del mismo, son esclarecedores los seis criterios establecidos por Méndez y Caravaca (1996) para determinar los resultados efectivos de una gran inversión sobre un territorio.3 Con cierta reformulación (que no violenta su sentido original), esos parámetros en relación a una gran empresa o complejo industrial, serían:

1. el tipo de relaciones que establece con las demás empresas de su mismo territorio.

2. la calidad del lazo generado con las instituciones locales educativas y científicas.

3. la generación (o no) de un "efecto demostración" que incite la aparición de nuevos emprendimientos.

4. los incentivos que genera para la innovación sistémica local.

5. su aporte a la acumulación de capital en la región.

6. la repercusión de su actividad sobre el medio ambiente en que se desenvuelve.

Con estas directrices abordaremos —luego de una sucinta excursión histórica— las características de funcionamiento actual del subsistema petroquímico de Bahía Blanca. Para tal fin, examinaremos las distintas aristas de su manejo económico y productivo, específicamente referido a la interacción sobre su territorio local; tales como las políticas de investigación y desarrollo, propagación de encadenamientos productivos y relación con los proveedores, manejo de la cuestión ambiental, composición de la demanda de trabajo y pago de salarios, origen y remuneraciones del capital, uso y procedencia de la tecnología, entre otras dimensiones. Esperamos obtener de ese modo una precisa imagen, a la vez polifacética y comprensiva, de la relación entablada por el subsistema con su espacio.

Breve historia del CPBB4

De la implantación a la privatización

El surgimiento del complejo petroquímico debe interpretarse dentro del marco de la profundización de la lógica de industrialización perseguida en Argentina desde los años 50, en los que se intentaba pasar de un esquema manufacturero de fabricación (como el complejo metalmecánico) al de bienes industriales intermedios (como la siderurgia o el cemento).5 Gran parte del pensamiento económico argentino había además aceptado gradualmente la idea de que el Estado debía hacerse cargo directamente de algunas de las actividades básicas en las que el sector privado no mostrase intención de participar.6

En esa tónica, desde las reparticiones oficiales de la Nación, en 1967 el gobierno militar en el poder decidió impulsar la creación de dos polos petroquímicos, intentando replicar la experiencia de los países desarrollados, para liderar la producción de productos petroquímicos de base. Al mismo tiempo, para mejorar la práctica de las empresas del Estado se estableció un nuevo régimen legal, que definió los lineamientos para el establecimiento de nuevas sociedades anónimas con mayoría estatal.7

Desde ese mismo existía también una comisión que estudiaba la factibilidad de distintos proyectos petroquímicos, impulsada por la conjunción de intereses de dos de las empresas estatales más poderosas del momento: la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Mientras la primera buscaba mejorar su abastecimiento de aromáticos para la fabricación de explosivos en sus fábricas de armamento, la segunda buscaba avanzar en la integración de su cadena de refinamiento a la manera de la mayoría de las petroleras en el mundo (Silvetti 1999, 67).8

Dicha comisión realizó estudios sobre la demanda insatisfecha del mercado, cotejó las materias primas necesarias y las disponibles, estimó los costos de la puesta en marcha y la operación de las futuras plantas y finalmente, se analizaron diversos puntos del país para su posible localización. Así surgió en 1970 en la ciudad de Ensenada, Petroquímica General Mosconi y el año siguiente vio nacer a Petroquímica Bahía Blanca.9 Cabe destacar al margen, que el proyecto original de instalar el CPBB pertenecía a una firma multinacional (Dow Chemical) que, a pesar de haber recibido la autorización para iniciar la construcción en 1969 mediante el decreto 6908, se retiró de la iniciativa y no la llevó a cabo.10

En la selección de esta ciudad poco tuvo que ver el propósito de desarrollar específicamente la economía patagónica de la que formaba parte, sino que sobre la decisión pesó más el hecho que allí se encontraba la unión de tres gasoductos troncales que venían de las cuencas Austral y Neuquina (donde se encontraban los principales yacimientos gasíferos del país) y que proveerían al CPBB de su insumo básico, el etano.11 Ello incorporó a Gas del Estado (GE) a la alianza de empresas estatales impulsoras del proyecto, ya que sería la encargada de procesar el hidrocarburo (que le proveería YPF), para obtener el etano en una planta separadora ubicada a 16 kilómetros del complejo, en la unión de los gasoductos Oeste y Sur.

Históricamente desde su fundación en 1828 como "Fortaleza Protectora Argentina", Bahía Blanca se ha erigido como punto nodal de comunicación y comercio del sur del país, gracias a su condición de ciudad-puerto.12 Su crecimiento demográfico comenzó en 1834 cuando comenzaron a entregarse títulos de propiedad sobre la tierra a los colonizadores. El emplazamiento urbano se ubicó en una planicie que disminuye lentamente hacia el océano y que (como lo indica su nombre) se halla sobre una bahía blanquecina. Color que toma la superficie debido a la sal marítima que trae el viento que sopla casi permanentemente desde el sudeste, lo que unido a una geografía que no presenta las características de fertilidad típicas de la "zona núcleo" de la región pampeana (al ubicarse sobre la parte final del sistema serrano de la Ventania, su suelo es arcillo-arenoso) hacen a la zona menos apta para la actividad agrícola que para la ganadera.

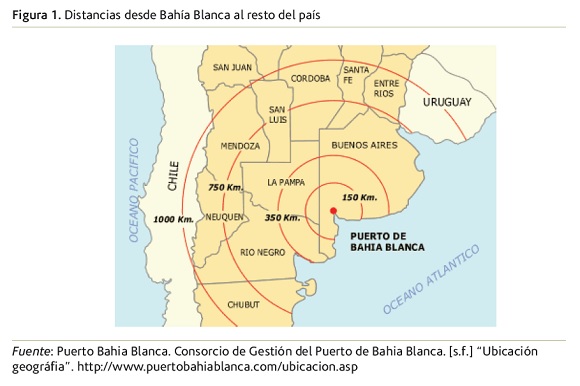

Su modernización inició hacia 1885, con la construcción del ferrocarril que permitió su inserción dentro en el circuito económico del (llamado) "modelo agroexportador argentino" como uno de los puertos desde donde enviar hacia el exterior los productos pampeanos, especialmente de la zona triguera del centro de la provincia de Buenos Aires (figura 1). Ello motorizó un proceso de rápida transformación de la ciudad en diversos aspectos: la consolidación de su sistema de infraestructura (a través de la ampliación de las instalaciones portuarias y ferroviarias), la ingente llegada de la inmigración europea, la expansión de las labores agrícolas y ganaderas y un fuerte impulso a las actividades industriales básicas de la ciudad: agroindustria, metalmecánica y procesamiento de la madera (aún hoy actividades relevantes).

Dentro de los factores "endógenos" que favorecieron la decisión de implantar el complejo en Bahía Blanca fue la existencia de su infraestructura portuaria de importante calado (con sus tres puertos: Galván; Ingeniero White y Rosales), la presencia de salinas desde la que se podía extraer cloruro de sodio (necesario para obtener el cloro que se utiliza en la última etapa de procesamiento petroquímico) y una importante red vial y ferroviaria. Asimismo, uno de los principales argumentos a favor de la creación de este polo, se encontraba en el impulso que sobre la economía nacional ejercería este proyecto de gran magnitud, a través de un enorme efecto multiplicador y de sustitución de importaciones.

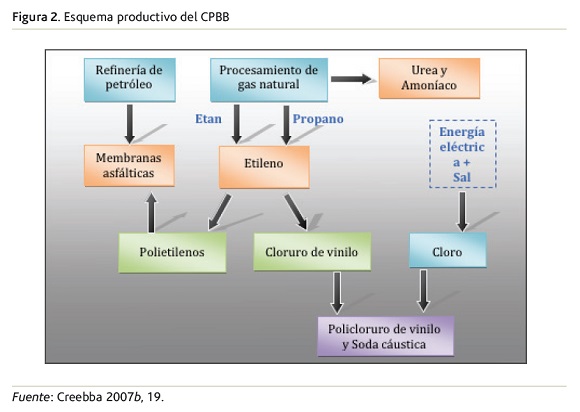

El 3 de noviembre de 197113 quedaba constituida PBB como una sociedad anónima con mayoría estatal (los tres públicos entes mencionados poseían en partes iguales el 51% de las acciones) que planeaba producir al año 120 mil toneladas de etileno y entre 12 y 20 mil toneladas de propileno.14 Alrededor del mismo se desarrollarían las "plantas satélites" que consumirían esos productos y darían vida al CPBB fabricando los productos finales: cloruro de vinilo, polietileno (de baja y alta densidad) y soda cáustica.

Se decidió la localización definitiva cerca del puerto local (a unos 5 kilómetros de la ciudad) y a principios de 1972 se llamó a licitación el comienzo de la construcción de la planta (la ingeniería de procesos y la instalación del "cracker" de etileno y propileno), de la que resultaron ganadores Linde de Alemania y McKee de EEUU. Se otorgó un plazo de 30 meses para su culminación —similar al de PGM—, esperando que la primera partida de etileno estuviera lista a mediados de 1975.

Sin embargo, el tercer gobierno peronista promulgó en 1973 el decreto 592 que establecía nuevos lineamientos para el sector.15 Por un lado especificaba las condiciones de financiamiento para las empresas participantes (avales del Estado para conseguir financiamiento en el exterior, facilidades y diferimientos impositivos, etcétera.) y por otro establecía una nueva condición para la provisión local de productos petroquímicos básicos: la oferta debería estar controlada en su totalidad por empresas públicas. Las firmas intermedias debían ser mixtas, con 51% de participación del Estado y sólo las de productos finales podrían ser de capitales privados totalmente.

Ello implicó que el Estado pasara a controlar el 100% de PBB, dado que el etileno se considera insumo básico de la cadena petroquímica. El decreto además establecía las condiciones en que debía funcionar todo el sector, qué productos serían promocionados y le otorgaba al Estado el poder de adjudicar y controlar a los participantes de los diferentes proyectos. El marco general del decreto era el Plan Trienal del mismo año, que establecía la capacidad mínima que debía tener cada nueva planta y el año de su puesta en marcha.

Estas condiciones resultaron excesivas para las empresas privadas que debían establecer las plantas procesadoras de los subproductos de PBB, por lo que no realizaron las inversiones requeridas, retrasando el inicio de las actividades del CPBB. En medio de un clima político y económico de gran desorden tampoco las empresas estatales pudieron avanzar con el proyecto.

En 1977, sin observar demasiado las reglamentaciones del decreto 592, se estableció un nuevo esquema del CPBB en cada uno de los eslabones.16 Se concretaron tres "empresas satélites" (Polisur, Petropol y Monómeros Vinílicos) en las que la DGFM tenía 30% de las tenencias accionarias y el resto se adjudicó a actores privados, que a su vez participarían del capital accionario de PBB. Asimismo a esos agentes se les otorgarían importantes beneficios promocionales, que incluían entre otras medidas el diferimiento, sin recargo alguno, del pago de impuestos (IVA, Ganancias, Capital y Patrimoniales) y la imposición de altos aranceles de importación para productos petroquímicos similares a los que se producirían localmente.17

Mientras PGM se había concretado en el plazo previsto originalmente, PBB recién fue inaugurada (por un nuevo gobierno militar) cinco años después de otorgada la licitación, en julio de 1977. Pero aún entonces no pudo empezar a funcionar dado que no recibía el etano necesario (ya que GE no había instalado aún la planta separadora de gas natural) y tampoco las plantas de subproductos habían sido terminadas. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la demanda de derivados del etileno había motivado al gobierno a aprobar (en el ínterin) inversiones para ampliar la capacidad de procesamiento de la planta de 120 a 200 mil toneladas anuales.

Finalmente, en 1981 PBB pudo poner en marcha su "cracker" en simultáneo con la planta separadora de GE y con la de polietileno lineal de baja densidad de Polisur. Esa planta (que aún funciona) es única en el mundo ya que está montada sobre una "barcaza" y sólo se comunica con el Complejo a través de cañerías. Fue construida especialmente por la Ishikawajima Harima Heavy Industries de Japón y —dadas las dificultades técnicas que pasaba la puesta a punto del CPBB— permitió comenzar a aprovechar el etileno obtenido (Silvetti 1999, 72).

De todos modos, como en 1982 se congelaron los créditos que se habían otorgado vía el Banco Nacional de Desarrollo al resto de los actores del sector (la ya aludida Petropol, junto con Indupa y Monómeros Vinílicos), se retrasó hasta 1986 la puesta en marcha a pleno del CPBB con todas sus plantas satélites.18 Recién entonces —luego de más de 15 años de marchas y contramarchas— entró en actividad el primer polo completamente integrado del país, impulsando fuertemente la producción nacional de productos petroquímicos, que en ese año alcanzó a 646 mil toneladas anuales (contra las 260 mil de 1970). El subsistema petroquímico bahiense entraba, al fin, plenamente en funciones.

Por otra parte, el esquema de funcionamiento que el Estado había delineado (y que funcionó hasta 1989) acarreaba una fuerte redistribución de recursos hacia el CPBB, fundamentalmente captados por PBB a través del subsidio de su insumo básico: el gas natural. A lo largo de este período se dio una ampliación casi continua de la brecha entre el valor de los productos petroquímicos finales y el precio del etano que adquiría PBB (Gorenstein 1993, 584).

Las dos empresas estatales que tenían el encargo de vender el gas natural a PBB enfrentaban una difícil situación, ya que los precios de transferencia que se les imputaba por sus ventas por lo general resultaban escasos.19 Esos desequilibrios solo pudieron ser subsanados con aportes directos del Tesoro Nacional a YPF y GE. La política de precios seguida condujo "a un progresivo deterioro económicofinanciero de YPF, dado que [asumió] los mayores costos por las actividades de exploración-explotación, mientras que el precio neto que [recibía] por el gas natural y el petróleo [tendieron] a situarse por debajo de sus costos" (Gorenstein 1993, 581).

Por otra parte, a finales de los años 80 la demanda local se hallaba debilitada por una adversa situación macroeconómica; la inmanejable deuda externa, la creciente inflación, la especulación y descontrol financiero (sobre la tasa de interés y el tipo de cambio) y la fuerte puja sectorial marcaban con extrema urgencia el rumbo de la política económica.20 Apenas iniciado 1989, el colapso total del sistema de precios, el tenaz agobio económico (externo, financiero, cambiario, productivo) y la bancarrota estatal condujeron a una crisis sociopolítica terminal y a la marginación de amplias capas de la población, que motivaron el adelantamiento de las elecciones presidenciales, el decreto del estado de sitio en mayo y finalmente, la renuncia de Alfonsín el mes siguiente.

En dicho contexto, la creciente producción petroquímica muchas veces no encontraba salida en el mercado local, pero el complejo logró sortear ese escenario mediante la colocación externa de sus productos. Sin embargo esas exportaciones sólo se pudieron realizar gracias a los bajos precios que aceptaba por sus productos internacionalmente (los consumidores internos debían afrontar un valor que era muy superior al de exportación y de ese modo "subsidiaban" las ventas externas del complejo).

En 1988 comenzó a vislumbrarse el cambio en el esquema productivo y regulatorio, cuando la DGFM transfirió su participación en las empresas mixtas a los capitales privados que las controlaban, mientras se reducían al mismo tiempo los permisos de importación de productos petroquímicos. En la década siguiente se produciría un fuerte cambio de orientación en la política económica del país, que implicó el completo abandono de los lineamientos básicos que habían sustentado el modelo sustitutivo de importaciones.

Durante los noventa, la política privatizadora fue parte central de la estrategia neoliberal de "reformas estructurales" implantada a tono con los lineamientos del denominado "Consenso de Washington" e impulsada por los organismos financieros internacionales.21 Con ella se buscó atacar la hiperinflación y el quebranto fiscal (que se suponía causa de la primera), desregulando la economía.22 El Estado debía "reformarse" dejando a las fuerzas del mercado plena libertad de acción, lo que se efectúo mediante tres ejes principales: la "convertibilidad", que en 1991 fijó una elevada paridad de cotización de la moneda local respecto al dólar y ató el circulante a la disponibilidad de divisas; la veloz y pronunciada apertura comercial y financiera y; la reforma y descentralización del Estado, que conllevó a una pérdida de capacidades administrativas, la privatización del sistema de seguridad social y la casi completa enajenación de las empresas públicas existentes (Cfr. Rapoport 2008).

Las empresas públicas que aún formaban parte de la cadena petroquímica (YPF, GE, PBB) fueron privatizadas, a la vez que se eliminó definitivamente el esquema de subsidios que venía funcionando desde 1979. Se abandonaron los subsidios directos y los controles de precios para la cadena petroquímica, que pasaron a determinarse a través de la negociación entre los actores de los distintos eslabones. Es decir, en función de la "fuerza de acumulación" de cada una de las empresas intervinientes.

Más en concreto, en 1991 el Estado vendió a actores privados su parte correspondiente en la mayoría de las empresas satélites del CPBB en las que aún tenía alguna tenencia accionaria (Petropol, Polisur, Induclor y Monómeros Vinílicos),23 por lo general a los mismos grupos económicos que ya participaban en esas compañías, que siguieron lo que se ha denominado una "estrategia de concentración" (Basualdo 2002, 16).

Reestructuración e internacionalización

Durante la primera parte de los 90 el CPBB (y todo el sector petroquímico nacional) se hallaba en una difícil coyuntura,24 los precios internacionales se habían deprimido fuertemente y además debía enfrentar la competencia externa que significó la apertura del mercado. Ello motorizó un proceso de reacomodamiento de empresas, varias cerraron, otras se fusionaron y finalmente, por medio de la Ley 24045, PBB fue privatizada en 1995.25 Lo mismo aconteció con sus empresas proveedoras de insumos.26

La apertura económica y la privatización provocaron asimismo hacia 1997 una reconfiguración productiva que impulsó la ampliación de la industria petroquímica argentina (que entre 1996 y 2000 duplicó su capacidad productiva), sobre todo por el desarrollo del CPBB en todas sus etapas impulsándose una inserción más profunda en los mercados internacionales.27 Su conformación productiva básica comprende (como se aprecia en la ilustración a continuación) las cadenas tanto del gas natural como de derivados petrolíferos.

A través de la captación de flujos de IED la mayoría de las plantas existentes ampliaron su capacidad (por ejemplo Polisur, pasó a generar el 11% de la producción mundial de polietileno). Se inauguraron también nuevas instalaciones: por un lado se inició un nuevo eslabón de la cadena petroquímica, el de la elaboración de fertilizantes (Profertil), en un predio de 64 hectáreas que asienta a la planta de producción de urea más grande del mundo, con una capacidad de producción de 3.250 toneladas diarias. Una mención aún más destacada merece la entrada en funciones de la compañía MEGA en abril de 2001.

Ésta última, una sociedad anónima formada por Repsol YPF, Petrobras y Dow Chemical (cada una con una participación accionaria de 38%, 34% y 28% respectivamente), es el principal establecimiento petroquímico del país y el cuarto a nivel mundial al momento de su puesta en marcha, ostentando una capacidad de tratamiento de 1,4 millones de toneladas de gas natural por año.28 Salvo la extracción del hidrocarburo, la totalidad de las operaciones son operadas por MEGA29 y comprende tres etapas: el procesamiento del gas en una "Planta Separadora" ubicada en el yacimiento de Loma de la Lata (en la cuenca Neuquina); el traslado hasta Bahía Blanca, a 600 kilómetros, por un poliducto de 12 pulgadas de diámetro que atraviesa cuatro provincias; y en la fase final la recuperación de los componentes ricos en una "Planta Fraccionadora", el etano (que es vendido a PBB) y los componentes líquidos propano, butano y gasolina natural (productos orientados a la exportación).30

Con la puesta en marcha de este establecimiento, el CPBB se afirmó como el polo petroquímico más importante de los seis existentes actualmente en Argentina,31 ocupando un espacio de cientos de hectáreas, con sus diferentes plantas totalmente interconectadas por kilómetros de cañerías. Las privatizaciones profundizaron una tendencia previa en la que, a nivel nacional, el CPBB se establece como el único oferente de la mayoría de los productos que fabrica, e incluso en los casos en que no es así, el peso de sus participantes en la oferta interna total es mayoritario.

Impacto socioeconómico del Polo sobre el espacio local

El peso que el CPBB tiene sobre la economía local es muy importante, por la dimensión relativa del mismo con respecto a la actividad económica de Bahía Blanca.32 Por ejemplo en el año 2008 se estima que las exportaciones de productos químicos y petroquímicos, alcanzaron las 600 mil toneladas, reportando para el complejo un ingreso de divisas de alrededor de 640 millones de dólares (Creebba 2010). Al tipo de cambio oficial, ello representó una retribución de más de 2.000 millones de pesos, por ejemplo, diez veces el gasto corriente de la Municipalidad de Bahía Blanca de ese año.33

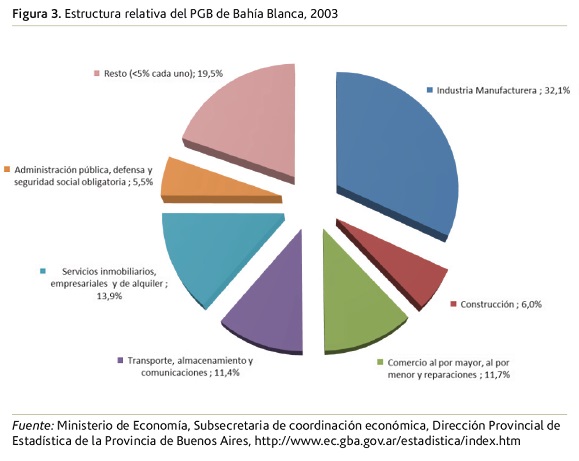

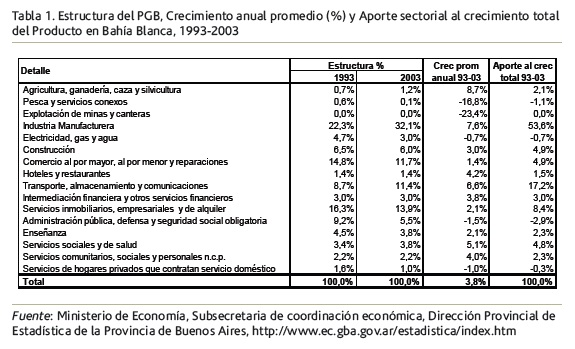

Sin embargo, como veremos a continuación, por las características del complejo como de la región en la que se halla implantado, el mismo no ha motorizado un proceso de desarrollo endógeno evidente. De acuerdo a los últimos datos disponibles sobre el Producto Bruto de Bahía Blanca, el sector que más aportó al valor agregado de la ciudad en el año 2003 fue el industrial, con más del 32%, si bien los datos no permiten discriminar el peso del CPBB en él.34

Además la industria es el sector que más ha crecido —luego del sector agropecuario, de peso marginal— desde los años 90 hasta 2003, alcanzando un 7,6% promedio anual (Tabla 1). Su importante magnitud y la velocidad de su desempeño permiten explicar más de la mitad (53,6%) del crecimiento total de la economía bahiense en esos años.

En 2009 el CPBB habría destinado al pago de su planta de trabajadores 273 millones de pesos en total, de los cuales el 38% correspondieron a sueldos y jornales locales, esto es, a empleados residentes en la ciudad de Bahía Blanca (Creebba 2010). Considerando los montos adiciones contribuidos al municipio y a otras empresas de la región, se estima que el aporte del Polo a la economía local fue de 187 millones. Por otra parte, no quedan en la región los beneficios que recibe el capital, ya que los dueños de las plantas no pertenecen a ella (ni siquiera pertenecen al país). Por ejemplo, en 2008 las remuneraciones del capital ascendieron a 2.639 millones de pesos.35

Por otro lado, si bien el Polo opera con tecnología de avanzada a nivel mundial, ésta es traída íntegramente desde otros países, mientras que el abastecimiento de muchos insumos importantes también son importados. Los puestos gerenciales, directivos y ejecutivos más especializados se cubren con trabajadores que no provienen del entorno local y que además generan un circuito habitacional, de comercialización y de abastecimiento exclusivo al que no accede la mayoría de la población (Pellegrino 1988, 34).

Si se realiza el análisis conjunto de las distintas clases de remuneraciones al trabajo con el del origen de los trabajadores se puede ver que de los sueldos y jornales que paga el CPBB, el 77% pertenece a trabajadores de Bahía Blanca pero si analizamos lo que sucede con la categoría de retribuciones de administradores, directores y síndicos esa participación cae hasta el 6%, reafirmando dicha tendencia (Creebba 2007).

En la actualidad el CPBB da trabajo aproximadamente a 3.100 personas (1.130 son puestos directos y el resto es contratación a través de terceras empresas), lo que representa el 2% de la población económicamente activa de la ciudad y el 28% de sus empleados industriales. Ese valor permite advertir que en los últimos años creció la demanda de empleo del CPBB, ya que en 2003 se empleaban a 2.700 personas. Pero como el número de trabajadores directos es muy similar en ambos años (alrededor de 1.100 de empleados) ese incremento se dio sobre todo a través de mayor empleo tercerizado (por lo general, menos calificado).

No se poseen datos exactos sobre los niveles salariales que pagan las empresas del CPBB a sus trabajadores, pero según indicaciones de la AIQBB,36 el promedio del mismo fue en 2007 de $3.661 mensuales, superior al nivel medio de referencia nacional para el sector. Tomando ese valor tenemos que la remuneración del sector petroquímico sería superior en relación al salario industrial promedio del país un 140% y un 133% del de la provincia de Buenos Aires (principal distrito industrial argentino) y un 167% al promedio del total de los empleos de la economía formal y un 185% de los correspondientes a los empleos privados provinciales en blanco.37

Siendo la petroquímica una industria capital intensiva, antes que centrar en análisis en las remuneraciones y el empleo que ofrece el CPBB, es necesario —como ya dijimos— examinar los beneficios captados por sus accionistas, ya que los ingresos de los trabajadores representan una parte menor del excedente. En 2002 el valor agregado al país por el Complejo fue de 1.216 millones de pesos y las erogaciones para los empleados representaron algo más del 8% (Creebba 2004).38 Entre 2000 y 2002 (con la entrada en funciones de MEGA) el valor agregado por las cuatro empresas principales del complejo se quintuplicó, mientras los beneficios recibidos por los trabajadores creció solamente un 25%. En el 2008 (año de crisis) el valor agregado total del Polo ascendió a 2.900 millones de pesos.

La dinámica de acumulación del complejo tiene particularidades que permiten formarse una imagen más precisa acerca de la canalización de sus ingentes beneficios. Las estimaciones muestran rotundamente el proceso de trans-regionalización, ya que el valor agregado total para el año 2002 resultó de 1.200 millones de pesos, pero sólo el 36% del mismo puede imputarse al valor agregado interno (el que queda en la región), es decir que el resto se movilizó hacia afuera de la ciudad. El ímpetu que tomó el complejo a partir de ese momento no hizo más que profundizar el fenómeno, en un lapso de apenas cinco años el valor agregado total (neto de amortizaciones de capital) creció un 233% mientras que la dimensión "interna" (es decir, local) de la variable apenas se incrementó un 17% (Creebba 2007).

Por otra parte, de los 800 proveedores del CPBB, sólo 300 son empresas locales y de ellas el 60% ofrece servicios. Los estudios sobre el impacto económico indirecto del complejo indican que de los 280 millones de dólares de compras a proveedores en 2003 apenas el 13% se canalizó hacia empresas locales, mostrando otro de los mecanismos por los cuales los beneficios obtenidos localmente son captados por agentes extra-regionales (Creebba 2005).

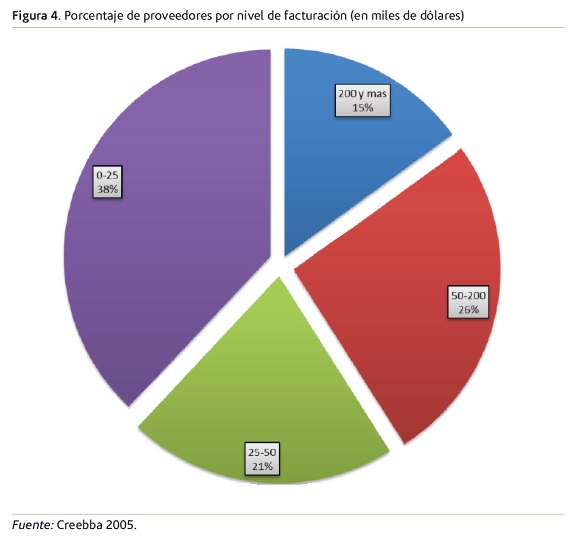

Si bien los datos del análisis del tamaño de los proveedores del CPBB (aproximado por sus niveles de facturación) no discriminan por origen de las empresas, se puede apreciar cierta atomización de los mismos, evidenciando la diferente capacidad de negociación de las grandes empresas del Polo frente a sus proveedores.39 Como se visualiza en la figura 4, esta composición posee un sesgo hacia las empresas más pequeñas; prácticamente el 60% de los proveedores del complejo factura menos de 50 mil dólares anuales mientras el 15% se ubica en el tramo superior, de más de 200 mil dólares al año (Creebba 2005).

Por el altísimo grado de integración que existe entre los eslabones del CPBB, es escasa la interacción interempresarial de los grandes actores del mismo con las pequeñas y medianas industrias locales, lo que establece una traba para el desarrollo endógeno de la región. Las cuatro mayores empresas del complejo aportan la mitad del valor agregado industrial local (Gorenstein 2004, 207). Pero no generan un efecto multiplicador acentuado, dado que la mayoría de las contrataciones a las empresas locales son de "servicios auxiliares" (reparaciones, mantenimiento, montajes industriales, etc.), provistos por pequeñas empresas que formaron los trabajadores desplazados en el proceso privatizador del CPBB.40

Respecto a la regularidad de los encadenamientos que genera el CPBB con sus proveedores,41 el 85% de ellos afirma que han mantenido trato por (al menos) más de un año a pesar de no existir contratos explícitos al respecto. Es de destacarse que esa cifra se eleva hasta el 98% si se toma el subconjunto de proveedores locales (Creebba 2005).

Desde otra perspectiva, se puede apreciar que las empresas del complejo mantienen relaciones con varias organizaciones científico-tecnológicas para llevar a cabo algunas actividades de investigación y desarrollo.42 Pero por el modo mismo en que se organiza el CPBB no se ha creado un entorno de difusión de las innovaciones que derrame hacia el resto de la economía local. En ese sentido opera fundamentalmente el hecho que los insumos básicos del complejo no tengan relación con los demás productos de la estructura productiva manufacturera bahiense y que la tecnología utilizada —como dijimos— provenga del exterior.

Ahondando en los aspectos negativos hallamos que las sospechas de contaminación sobre el medio ambiente se han mantenido en pie desde la implantación misma del CPBB, dado que maneja elementos altamente tóxicos, con una gran acción residual sobre el ecosistema local. A pesar de las medidas preventivas que el gobierno municipal tomó originalmente (como el análisis periódico de los residuos líquidos) no se lograron acallar las críticas de los vecinos (Pellegrino 1988, 34). Tras varios peligrosos problemas ambientales, con respuestas parciales por parte del Estado local y las empresas, el problema de fondo permanece intacto y su solución final es todavía una incógnita.43

En función de los diversos mecanismos que hemos someramente analizado, se puede advertir que en verdad resultan muy exiguos los beneficios del complejo que permanecen en el espacio local. La propiedad del capital, la procedencia de la tecnología utilizada, la relación con sus empresas proveedoras, el origen de la mano de obra más calificada, el proceso de inversión —incluso entendido como elemental ampliación de la capacidad instalada—, entre otros posibles aspectos, establecen un dinámica de funcionamiento del CPBB poco virtuosa.

Conclusiones

El Estado (provincial y local) no ha fomentado otra cosa que la libre operatoria del CPBB sin impulsar —a partir de él— el desarrollo endógeno de la ciudad, por lo que las dimensiones del mismo (económicas y sociales) no tienen fuerza sobre el espacio local. O en todo caso son negativas. Para lograr una articulación más profunda y fructífera con el resto del entramado productivo bahiense resulta necesario desarrollar una nueva "institucionalidad" que permita que una mayor proporción de las rentas de todo tipo que obtiene el complejo permanezcan y se "derramen" en la ciudad, en vez de ser canalizadas extra-regionalmente. Esa redefinición del funcionamiento del CPBB debería abarcar desde el mercado de trabajo a la incorporación tecnológica, pasando por los beneficios fiscales, los patrones de inversión o la relación con el medio ambiente, que redelimiten el funcionamiento estructural del subsistema petroquímico bahiense.

En virtud de lo expuesto podríamos decir que, en el mejor de los casos, el CPBB tiene un débil impacto en lo que respecta a las instituciones de investigación, el impulso de la innovación de su región regional y el fomento de la acumulación de capital local. Mientras que no muestra efectos manifiestos en generación de incentivos para nuevos emprendimientos, más allá de las empresas de servicios que formaron los ex-empleados luego de ser desplazados en los años 90. Finalmente, en las relaciones que entabla con las demás empresas y los efectos que tiene sobre el medio ambiente, genera dinámicas que repercuten negativamente sobre el territorio local. El "anclaje" de las plantas del CPBB con su territorio es mínimo.44

Si realmente se desea alcanzar una estrategia de desarrollo local se hace necesaria una redefinición del proceso de acumulación tal como está planteado, en donde las grandes firmas dominantes dirigen, sin restricción, el rumbo del subsistema. Deben mejorarse las articulaciones entre las enormes empresas del complejo con el resto de los actores locales, reforzando el peso de los segundos, tales como las instituciones de la sociedad civil como el resto de los pequeños actores industriales. El principal obstáculo que enfrenta hoy la posibilidad de potenciar el desarrollo de la ciudad tiene que ver con la desproporción existente en el entramado industrial local. La superior "fuerza de acumulación" de las empresas petroquímicas les confiere un poder asimétrico, claramente dominante en su subsistema productivo. Esa capacidad bloquea el despliegue de mayores encadenamientos productivos y dinámicas socioeconómicas más ventajosas para Bahía Blanca.

La estrategia debe partir necesariamente de lograr un consenso social en torno a lo que es deseable para la ciudad y buscar los mecanismos que permitan un mayor poder de negociación frente al gran conglomerado. De ese modo se podrá establecer un nuevo compromiso del CPBB en lo que respecta (entre otros aspectos) a sus políticas de inversiones, investigación, generación de encadenamientos locales, uso y desarrollo de tecnología, responsabilidad con el medio ambiente, demanda de trabajo.

Sólo alterando el movimiento "libre" de las fuerzas de mercado hoy presentes se podrá impulsar de manera categórica un verdadero proceso de desarrollo endógeno de Bahía Blanca, delineando un nuevo subsistema petroquímico efectivamente comprometido con el futuro del espacio local y sus habitantes.

1. Este concepto "[…] tiene que ver con el supuesto de que el crecimiento es impulsado por el cambio tecnológico que procede de decisiones intencionales de inversión tomadas por agentes maximizadores de ganancias, lo cual implica que el crecimiento de largo plazo es función de factores endógenos en un determinado contexto histórico" (Moncayo Jiménez 2001, 18). El objetivo central del enfoque está puesto en el perfeccionamiento de la capacidad local de un determinado espacio.

2. Los párrafos a continuación parten (con distinto énfasis) del desarrollo teórico de Kodric y Odisio (2007).

3. Estos criterios (también retomados en Gorenstein 2004) pueden pensarse por otra parte como un subconjunto más acotado de premisas dentro de los siete subsistemas de la "matriz funcional" propuesta por Cunha, en particular del económico y el ecológico, siendo los restantes campos: humano, cultural, tecnológico, espacial y político (Furió 1996, 131).

4. Puede verse Odisio 2008 o Silvetti 1999 por una historia del Polo de Bahía Blanca con mayor detalle.

5. Los rasgos de este proceso (incremento de la concentración económica, aparición de diferentes grupos líderes, reorientación sectorial, nuevas formas de promoción, etc.), han sido largamente estudiados desde vertientes con muy diferentes orientaciones. Entre los trabajos "clásicos" más importantes referidos al caso argentino pueden mencionarse Ferrer (2010) (primera edición de 1963), Díaz Alejandro (1975) y Mallon y Sourrouille (1976).

6. Por ejemplo Aldo Ferrer (quien sería luego Ministro de Economía de la Nación entre octubre de 1970 y mayo del año siguiente), siguiendo las ideas en boga de la CEPAL, expresaba en su tesis de 1956 que "el Estado deberá hacerse cargo de una parte sustancial de la inversión total, sobre todo en aquellas ramas de la economía en que la empresa privada no pueda ni le interese hacerlo, como ser en la formación de capital básico" (Ferrer 1956, 177).

7. A través de la Ley 17318.

8. La interesante historia de Fabricaciones Militares (iniciada en la década del cuarenta) puede consultarse en el primer capítulo de Belini y Rougier (2008). Por otra parte, durante los sesenta, grandes petroleras y empresas químicas emprendieron en todo el mundo un fuerte proceso de integración vertical en busca de avanzar en la producción petroquímica, una de las industrias de mayor crecimiento durante la posguerra (Grioni 1968, 5).

9. Los primeros años de vida de Petroquímica General Mosconi pueden encontrarse estudiados en Odisio (2010).

10. Sobre este retiro se han hecho dos lecturas diferentes: Por un lado se argumentó que no pudo realizarse por las excesivas reglamentaciones anti-monopólicas que el gobierno impuso a la firma, pero por otro se sostiene que toda la operación no fue más que un movimiento estratégico (fallido) de la compañía estadounidense para evitar que empresas competidoras pudieran localizarse allí (Gorenstein 1993, 577).

11. Por ese punto nodal pasaban diariamente 18 millones de m3 de gas natural, con contenido de etano, propano, butano y gasolina natural (Silvetti 1999, 72).

12. Por la historia de Bahía Blanca, véase Weinberg 1978.

13. Mediante la Ley 19334.

14. Mientras que las empresas privadas participantes en el primer momento fueron Ipako, Indupa, Electroclor, CIDASA, C´Itoh e Isaura.

15. Un análisis histórico del esquema legal desarrollado para la petroquímica argentina, en Odisio 2011.

16. Ley 21635 y decretos 2673, 2674 y 2675.

17. Medidas aprobadas mediante los decretos 2674 de 1977 y 814 de 1979.

18. El CPBB "[…] se hizo acreedor a una historia novelada debido al retraso de las obras, los desfasajes entre una planta y otras (que se afectaban mutuamente dadas las relaciones de flujo de productos entre ellas), los cambios internos en el proyecto (modificación de tamaños de planta y cambio en los productos a elaborar) y los conflictos entre los socios que se sumaban a los conflictos originados por los posibles afectados en el mercado" (Schvarzer 2000, 277).

19. Las pérdidas ocasionadas por este esquema habrían sido —solo en 1989— de 16 millones de dólares para YPF y de 807,7 millones para GE (de acuerdo a estimaciones de Gorenstein 1993, 588).

20. De una amplia bibliografía disponible, puede hallarse un abarcativo enfoque socio-histórico del período alfonsinista en Puciarelli (2006). Por un análisis exhaustivo de la crisis y el fin de su gobierno, consúltese el capítulo sexto de Peralta Ramos (2007).

21. Para una exposición acerca de las "reformas estructurales" y una temprana evaluación de su implementación en América Latina, véase Williamson (1990).

22. Nuevamente, de una extensa lista de estudios sobre la década de la Convertibilidad (1991-2001), puede consultarse el capítulo VII de Peralta Ramos (2007) ó Ferrer (2010, 407 y ss).

23. Estas últimas tres, fueron fusionadas y formaron el mismo grupo empresario, Indupa. La última proporción accionaria (del 38%) que el Estado había conservado del mismo fue vendida luego de 1995 al mismo grupo que compraría PBB (Silvetti 1999, 78).

24. Para ese año las principales empresas del sector habían acumulado deudas por un monto estimado de 1.000 millones de dólares (Silvetti 1999, 77)

25. Curiosamente, la participación del Estado fue adquirida por un consorcio en el que participaba Dow Chemical; la empresa que había propuesto originalmente la creación de PBB se quedaba con el 63% del paquete accionario de la misma unos 25 años después. Al mismo tiempo adquirió el 70% de las acciones de Polisur

26. No puede dejar de señalarse que el proceso privatizador no tomó en cuenta la opinión de los principales afectados por la venta de las empresas públicas: sus trabajadores y los habitantes de las comunidades donde se habían localizado (cfr. Rofman 1999).

27. Dow (de acuerdo a información suministrada por la misma empresa) invirtió en cinco años cerca de 1.000 millones de dólares para llevar la producción de PBB de 275.000 a 700.000 toneladas anuales de etileno mientras otras inversiones de gran magnitud también se llevaron a cabo en los encadenamientos de la misma (Silvetti 1999, 88).

28. Mega incrementó 159% la producción nacional de etano, 316% la de propano/butano y 225% la de gasolina (Silvetti 1999, 84-85). Para captar la real dimensión de este emprendimiento anotamos que la transformación de gas natural que realizaba PBB era de 1,2 millones de toneladas al año, por lo que la entrada de Mega al CPBB más que duplicó su capacidad de procesamiento.

29. El costo total del proyecto fue de 715 millones de dólares y para establecerse requirió un financiamiento externo de 440 millones de dólares.

30. Sus accionistas se benefician de diversas maneras: Repsol YPF suministra de forma exclusiva la materia prima desde el yacimiento de Loma de la Lata y a su vez recibe el excedente de lo que es procesado, el "gas seco" o metano para satisfacer la demanda local, Dow Chemical se asegura la provisión del etano para PBB (e indirectamente para Polisur) y Petrobras posee una fuente más barata de gas licuado que le permite reemplazar una parte sustancial de sus importaciones.

31. Además del CPBB, están operando los Polos de San Lorenzo (en la provincia de Santa Fe), Ensenada (Buenos Aires), Río Tercero (Córdoba), Plaza Huincul (Neuquén) y Luján de Cuyo (en Mendoza).

32. El análisis efectuado en esta sección se refiere exclusivamente a los últimos años de funcionamiento del CPBB. Si bien consideramos que una evaluación de más largo plazo (que permita además una comparación con los períodos previos) sería sumamente interesante, no se hallan disponibles los datos necesarios para abordar tal faena.

33. Por mayores datos se puede consultar la página web de la Municipalidad de Bahía Blanca en http://www.bahiablanca.gov.ar/economia.

34. A las manufacturas le siguen en importancia (de lejos) los "Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler" (14% del total), el "Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones" (12%) y "Transporte, almacenamiento y comunicaciones" (11%).

35. Éste es el último año para el que se dispone información respecto a la remuneración del capital.

36. La Asociación de Industrias Químicas de Bahía Blanca (AIQBB) agrupa a las empresas más relevantes del CPBB.

37. De acuerdo a los datos que surgen del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)

38. El valor agregado es calculado como la "diferencia entre el valor de los productos que vende el sector y el costo de los insumos intermedios y servicios que la petroquímica compra a otros sectores de la economía" (Creebba 2004, 27).

39. Uno de los elementos centrales de lo que hemos denominado más arriba como "fuerza de acumulación".

40. Quizás no en igual magnitud, pero PBB siguió en ese sentido la trayectoria de la mayoría de las empresas privatizadas tales como YPF, SOMISA y Altos Hornos Zapla. En todos esos casos "las consecuencias regresivas que acarrearon las privatizaciones sobre estas ciudades, llevaron a que [...] se ingresara en profundas crisis que derivaron en la emergencia socioecónomica de las mismas" (Storch von 2005, 8).

41. Un rasgo muy importante ya que una mayor regularidad implica que los proveedores pueden enfrentarse a una demanda más estable en el tiempo y de ese modo, estimar mejor las condiciones de funcionamiento de sus empresas en el futuro.

42. Si bien la creciente internacionalización del complejo trajo consigo un debilitamiento notorio de esos lazos, por ejemplo con la Universidad Nacional del Sur (Dorfman 2006, 53).

43. Tanto es así que en una entrevista a integrantes de la Asociación Vecinos por la Vida de Ingeniero White se afirma que los pobladores locales padecen severos problemas respiratorios, de la piel, en los ojos, alergias, etc. y que el 70% de los niños que nacen en las zonas aledañas al CPBB padecen enfermedades de las vías respiratorias (Scandizzo 2005).

44. El ejemplo extremo y más patente quizá sea el de la "barcaza", que podría en cualquier momento trasladarse en cualquier otra costa del mundo para implantarse sin más problemas.

Referencias

Basualdo, Eduardo. 2002. "El Proceso de Privatización en Argentina. La Renegociación con las Empresas Privatizadas: Revisión Contractual y Supresión de Privilegios y de Rentas Extraordinarias". FLACSO Sede Argentina. Área de Economía y Tecnología. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/flacso/no6_ProcesoPrivatizacionArgentina.pdf. [ Links ]

Belini, Claudio y Rougier, Marcelo. 2008. El Estado empresario en la industria argentina. Buenos Aires: Ediciones Manantial. [ Links ]

Creebba. 2004. "El Aporte Directo del Sector Petroquímico a la Economía Local". Indicadores de Actividad Económica. 73: 4-8. [ Links ]

———. 2005. "Impacto Indirecto del Polo Petroquímico Local". Indicadores de Actividad Económica. 81: 20-22. [ Links ]

———. 2006a. "Análisis Sectorial: Química y Petroquímica". Indicadores de Actividad Económica. 85: 28-33. [ Links ]

———. 2006b. "La Importancia del Sector Petroquímico". Indicadores de Actividad Económica. 89: 21-26. [ Links ]

———. 2007a. "Perfil de los Proveedores del Complejo Petroquímico". Indicadores de Actividad Económica. 91: 30-37. [ Links ]

———. 2007b. "El Sector Petroquímico a Través de los Años". Indicadores de Actividad Económica. 95: 18-22. [ Links ]

———.2008. "Impacto Logístico del Polo Petroquímico". Indicadores de Actividad Económica. 97: 16-24. [ Links ]

———. 2009. "Participación del Complejo Petroquímico en la Economía Local". Indicadores de Actividad Económica. 103: 28-34. [ Links ]

———. 2010. "El Sector Petroquímico Local durante 2009". Indicadores de Actividad Económica. 109: 20-27 [ Links ]

Díaz Alejandro, Carlos. 1975. Ensayos Sobre la Historia Económica Argentina. Buenos Aires: Amorrortu. [ Links ]

Dorfman, Adolfo. 2006. "Día del Petróleo Argentino: ¿Celebración o Velatorio? Qué Tipo de Industrias Petroquímicas Conviene Promover en la Argentina". Realidad Económica. 186: 46-53. [ Links ]

Ferrer, Aldo. 1956. El Estado y el Desarrollo Económico. Buenos Aires: Raigal. [ Links ]

Ferrer, Aldo. 2010 [1963]. La Economía Argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Furió, Elies. 1996. Evolución y Cambio en la Economía Regional. Barcelona: Ariel Economía. [ Links ]

Gorenstein, Silvia. 1993. "El Complejo Petroquímico Bahía Blanca: Algunas Reflexiones Sobre sus Implicancias Espaciales". Desarrollo Económico. 32: 575-601. [ Links ]

———. 2004. "Perfiles Económicos de Bahía Blanca y la Región: Entre el Complejo Agroexportador y el Complejo Petroquímico". En Plan Fénix Propuesta para el desarrollo con equidad: Economías Regionales - Segundo Encuentro de Universidades Nacionales, Plan Fénix, 201-218. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires - Universidad de Río Cuarto. [ Links ]

Grioni, Eradio. 1968. "Valor económico de las materias primas frente a los productos químicos derivados". Cursos sobre aspectos técnico-económicos de la industria petroquímica, Buenos Aires: Instituto Argentino del Petróleo, Asociación Química Argentina, Asociación Argentina de Ingenieros Químicos. [ Links ]

Gutman, Graciela. 1986. "Notas Metodológicas para el Estudio de la Diferenciación del Capital Industrial". Consejo Federal de Inversiones - CEPAL Documentos de Trabajo, Programa Perspectivas de Reindustrialización y sus Determinaciones Regionales. 2: 1-23. [ Links ]

Kodric, Alex y Odisio, Juan. 2007. Rasgos Distributivos del Modelo de Acumulación de Tucumán. Ponencia presentada en el seminario "Distribución del Ingreso en la Argentina" del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini". http://www.centrocultural.coop/descargas/investigaciones/rasgos-distributivos-del-modelo-de-acumulacion-de-tucuman---alex-kodrik-y-juan-odisio/descargar.html [ Links ]

Levín, Pablo. 1972. Modelo de Rotación de Capital. Diagnóstico de Subsistemas Económicos. Buenos Aires: Consejo Federal de Inversiones. [ Links ]

———. 1997. El Capital Tecnológico. Buenos Aires: Ediciones Catálogos. [ Links ]

Mallon, Richard y Juan Sourrouille. 1976. La Política Económica en una Sociedad Conflictiva, el Caso Argentino. Buenos Aires: Amorrortu. [ Links ]

Méndez, Ricardo e Inmaculada Caravaca. 1996. Organización industrial y territorio. Madrid: Editorial Síntesis. [ Links ]

Ministerio de Economía, Subsecretaria de coordinación económica, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/index.htm [ Links ]

Moncayo Jiménez, Edgardo. 2001. Evolución de los Paradigmas y Modelos Interpretativos del Desarrollo Territorial. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – Ilpes. [ Links ]

Municipalidad de Bahía Blanca, Presupuesto municipal, http://www.bahiablanca.gov.ar/economia [ Links ]

Odisio, Juan. 2008. "La Sinuosa Historia del Complejo Petroquímico de Bahía Blanca". Estudios Ibero-Americanos. 34: 114-129. [ Links ]

———. 2010. "El Complejo Petroquímico de Ensenada. La Última Apuesta del Estado Empresario Argentino". En Estudios sobre la industria argentina. Políticas de promoción y estrategias empresariales, dir. Marcelo Rougier, 225-249. Buenos Aires: Lenguaje Claro Editora. [ Links ]

———. 2011. "Breve historia de la regulación estatal del sector petroquímico argentino". En Estado y Políticas Públicas para el Desarrollo, coord. Jorge Zappino, 121-149. Buenos Aires: Instituto Nacional de la Administración Pública. [ Links ]

Pellegrino, Raúl. 1988. "El Polo Petroquímico Bahía Blanca". Tecnología-Kilómetro Scania, mayo, 15: 34-39. [ Links ]

Peralta Ramos, Mónica. 2007. La Economía Política argentina: poder y clases sociales (1930-2006). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Puciarelli, Alfredo. 2006. Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? Buenos Aires: Siglo XXI. [ Links ]

Puerto de Bahía Blanca. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahia Blanca. [s.f.] "Ubicación geográfia". http://www.puertobahiablanca.com/ubicacion.asp [ Links ]

Rapoport, Mario. 2008. Historia económica, política y social de la Argentina, 1880-2003. Buenos Aires: Emecé [ Links ].

Rofman, Alejandro. 1999. Las Economías Regionales a Fines del Siglo XX: Los Circuitos del Petróleo, el Carbón y el Azúcar. Buenos Aires: Ariel. [ Links ]

Scandizzo, Hernán. 2005. "La Sutileza de la Mordaza". Indymedia, 28 de Noviembre. http://argentina.indymedia.org/news/2005/11/353123.php [ Links ]

Schvarzer, Jorge. 2000. La Industria que Supimos Conseguir. Una Historia Político-Social de la Industria Argentina. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. [ Links ]

Silberstein, Enrique. 1973. Dialéctica, Economía y Desarrollo. Buenos Aires: Peña Lillo Editor. [ Links ]

Silvetti, Edgardo. 1999. La República Argentina y su Industria Petroquímica. Buenos Aires: Instituto Petroquímico Argentino. [ Links ]

Vigorito, Raúl. 1978. Criterios Metodológicos para el Estudio de Complejos Agroindustriales. Ciudad de México: Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. [ Links ]

Storch von, María Victoria. 2005. "Análisis Comparado de los Impactos de las Privatizaciones de Altos Hornos Zapla en Palpalá, SOMISA en San Nicolás e YPF en Comodoro Rivadavia, a la Luz de los Cambios en la Post-Convertibilidad". Ponencia presentada en el "7o Congreso de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo". http://www.aset.org.ar/congresos/7/09008.pdf [ Links ]

Weinberg, Félix, dir. 1978. Manual de Historia de Bahía Blanca. Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur-Departamento de Ciencias Sociales. [ Links ]

Williamson, John. 1990. Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Washington DC: Peterson Institute for International Economics. [ Links ]