Introducción

La relación positiva entre la actividad física (AF) y la salud está bien establecida 1. En ese sentido, es coherente que la inactividad física se reconozca actualmente como el cuarto factor de riesgo de muerte global 2 y una de las principales causas del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 3.

Esta estrecha relación entre AF y salud se justifica por los cambios fisiológicos que induce la práctica regular de la primera, que beneficia la función músculo-esquelética, cardiovascular, respiratoria, hematológica, metabólica, neurológica, psicológica, entre otras. Por esto, una forma válida de evaluar los efectos benéficos de los programas de actividad física es la aplicación de pruebas de aptitud física o fitness, que constituye una medida integrada de las funciones y estructuras que intervienen en la realización de actividad física o ejercicio 4,5. Adicionalmente, existe amplia evidencia que demuestra que la aptitud física es un potente indicador y predictor del estado de salud desde la infancia y adolescencia 5-7.

La tendencia actual en los estilos de vida alrededor del mundo muestra una reducción en los niveles de actividad física, tanto en el hogar como en la escuela y en el trabajo e incluso durante el tiempo libre 8. Estos estilos involucran y afectan todo tipo de población 9 en las diferentes etapas de la vida 10. Entre ellas, la adolescencia es una de las más críticas, pues en esta se adquieren hábitos que pueden permanecer durante la vida adulta y los patrones de conducta relacionados con la práctica de actividad física cambian durante la pubertad. A este respecto, se reconoce que la inactividad física aumenta su prevalencia con la edad y que los jóvenes son cada vez más inactivos que las generaciones anteriores 11-13.

Además, se ha demostrado que las mujeres en todos los rangos de edad y países de altos ingresos económicos son más inactivas en comparación con hombres y países de bajos ingresos económicos: la proporción de adolescentes que no cumplen las recomendaciones de AF dada por la OMS -i.e., 60 minutos diarios de actividad vigorosa- a nivel mundial es de 80.3%, con las mujeres como las más inactivas 14.

En Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) 2010, solo el 26% de las personas entre los 13 y 17 años cumplen con el mínimo de AF recomendada. Por otra parte, el promedio de horas al día dedicadas a ver televisión alcanzó en el 2010 un porcentaje de 59.7% 15. Situación confirmada en el estudio de Hallal de 2012, según el cual la proporción de mujeres adolescentes que no cumplen con los mínimos de AF es similar a la cifra mundial (entre 80 y 89,9%) 14.

Esto se manifiesta en una reducción de la aptitud física en niños y adolescentes en diferentes regiones del mundo 5, asociada también con las incrementadas cifras de sobrepeso y obesidad en esta población 16. Dicho esto, surge la necesidad de diseñar estrategias que mejoren la condición física de los adolescentes en el ámbito escolar 5.

La falta de AF, en el caso de la población adolescente, se genera muchas veces por desconocimiento de la forma de promocionar prácticas adecuadas de actividades lúdico-recreativas, la falta de control en la exposición excesiva a la televisión, videojuegos e internet y la poca motivación por la interacción social con otros. En este orden de ideas, el desarrollo de intervenciones efectivas para la promoción de actividad física en adolescentes es una prioridad en investigación en salud pública 11.

Por otro lado, el ámbito escolar puede ser un ambiente propicio para la promoción de actividad física en población adolescente. En efecto, la implementación y mantenimiento de programas de educación física escolar deberían ser fuertemente incentivados para promover la salud de niños latinoamericanos 16. En Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha liderado el programa "Muévete Escolar", que busca movilizar a toda la comunidad educativa y centra la atención en torno al conocimiento y la práctica de AF 17.

A pesar de los esfuerzos por generar programas de promoción de actividad física en el ámbito escolar, existen pocos estudios de impacto y de seguimiento e intervenciones efectivas sobre este tema en Colombia. De igual manera, es evidente la falta de reconocimiento de espacios para el desarrollo de AF, sumado al déficit de gestores o promotores de AF en las instituciones.

Por esto, se hace necesario consolidar y evaluar los efectos de una propuesta de promoción de AF en niñas dentro del ámbito escolar. Con el fin de unificar esfuerzos alrededor de una propuesta de intervención que involucre los miembros de las comunidades académicas educativas, se tienen en cuenta los intereses, necesidades y barreras culturales de las niñas. De modo que este estudio tiene como objetivo evaluar los efectos de un programa de promoción de actividad física sobre los componentes del fitness relacionado con la salud en mujeres adolescentes estudiantes en dos colegios de Bogotá.

Materiales y métodos

Participantes

Se invitó a dos colegios de Bogotá, participantes en el programa "Muévete Escolar" del IDRD, a participar en un programa de promoción de actividad física, diseñado a partir de los gustos, intereses y necesidades de la población seleccionada.

Tipo de estudio

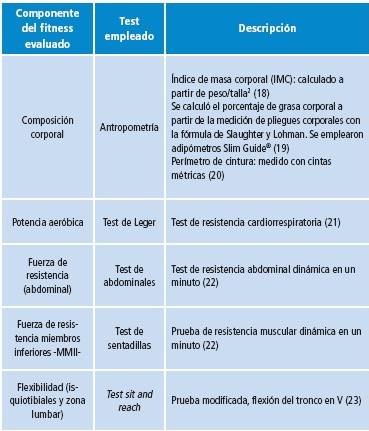

Se llevó a cabo un estudio descriptivo pre-experimental con mediciones previas y posteriores a la intervención de los componentes de la aptitud física relacionada con la salud, descritas en la Tabla 1. Tales componentes son composición corporal, flexibilidad, fuerza de resistencia y potencia aeróbica, a través de la estimación indirecta del consumo pico de oxígeno (VO2pico).

Procedimientos

La primera fase, realizada durante dos semanas, tuvo el objetivo de invitar y motivar a las estudiantes a participar, para lo cual se visitaron las aulas de clase, con el apoyo de herramientas como afiches informativos, anuncios en la emisora de cada colegio y envío de correos electrónicos masivos. Se establecieron como criterios de inclusión: mujeres matriculadas regularmente en el colegio que cursaran tercer ciclo de formación básica (8° a 11° grado), sin contraindicaciones o riesgos para la práctica de actividad física (detectados por el cuestionario de disposición para la actividad física PARQ & YOU), e interesadas en participar voluntariamente y con autorización de sus padres.

Para la segunda fase, se desarrollaron grupos focales en un periodo de tres semanas con las mujeres interesadas para identificar aspectos motivacionales, intereses y conocimientos sobre actividad física, que luego serían la base para el diseño y selección de las actividades del programa de AF.

El programa se desarrolló con 111 mujeres. De ellas, 49 asistieron a todas las sesiones programadas y se sometieron tanto la valoración inicial como a la final. Las principales causas de la inasistencia fueron: carga académica de las estudiantes, falta de colaboración por parte de algunos profesores, desinterés, condiciones climáticas y falta de disponibilidad de escenarios adecuados para algunas de las actividades programadas.

En la tercera fase se realizó la valoración inicial a través de las pruebas descritas en la Tabla 1.

En la cuarta fase se realizó el diseño e implementación del programa de promoción de actividad física con base en los resultados de las tres primeras fases, la revisión de horarios de clase y las características de infraestructura de los colegios. El programa se puso en práctica durante 12 semanas e incluyó dos componentes: primero, el educativo que incluía charlas informativas sobre diversos temas (nutrición, actividad física, tabaco y alcohol, sustancias psicoactivas). El segundo componente fue el de actividad física, que incluyó sesiones de ejercicio físico dirigido con una frecuencia de cinco días a la semana dentro de la jornada escolar, con una duración de 60 minutos por día, acumulados en tres periodos de 10 min y 30 minutos durante el descanso. Para su desarrollo, los colegios dieron espacios de 10 minutos entre clases, en los que participaban los estudiantes del curso. Además, se sugirieron actividades para el fin de semana para cumplir el tiempo mínimo recomendado de actividad física para población escolar.

Para el diseño final del programa se tuvieron en cuenta los principios de prescripción del ejercicio, los hallazgos de la evaluación inicial y la información obtenida de los grupos focales (Tabla 2).

Tabla 2 Características del programa.

* La intensidad del trabajo cardiorrespiratorio fue controlado mediante monitoreo de frecuencia cardiaca y percepción del esfuerzo con escala de Borg (24). ** Tiempo total acumulado en el día, realizado en fracciones durante la jornada escolar y después de la misma. Fuente: Elaboración propia.

Las actividades incluidas en el programa variaron según las sugerencias de las niñas, tales como clases de Pilates, aeróbicos, rumba y danza; juegos como Ultimate y circuitos de habilidades con arcos, lazos y demás. El trabajo de fuerza se inició con autocarga y progresivamente se aumentó la dificultad, mientras que el trabajo de flexibilidad fue desarrollado con diferentes técnicas como estiramientos pasivos, activos y facilitación neuromuscular propioceptiva.

Para el periodo de vacaciones -dos semanas comprendidas dentro del programa-, se diseñó un programa de ejercicios que promovió la realización de actividad física a través de cartillas educativas, ejercicios dirigidos y didácticos en redes sociales y constante retroalimentación por parte del equipo de trabajo. Transcurridas las 12 semanas del programa de actividad física, se realizó la valoración final y se aplicaron los mismos test descritos en la Tabla 1.

Análisis estadístico

Los datos fueron inicialmente tabulados en una hoja de cálculo y para el análisis estadístico fueron exportados al programa IBM SPSS versión 20 para Windows. Se seleccionó un nivel de confiabilidad del 95% para todas las variables.

Para el procesamiento de los datos, se aplicaron pruebas de normalidad Shapiro Wilk a cada una de las variables. Aquellas que superaran esta prueba con un nivel de significancia de p=0.05 fueron sometidas a pruebas paramétricas para comparación de medias emparejadas (T-student).

Resultados

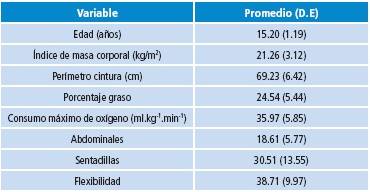

El promedio de edad de las 49 niñas que asistieron a todo el programa y que realizaron las valoraciones inicial y final fue de 15.2 años (±1.19); el rango de edad fue entre 12 y 17 años. La Tabla 3 muestra los datos de la línea de base para la población del estudio.

Tabla 3 Línea de base de las participantes del programa de promoción de actividad física

Fuente: Elaboración propia

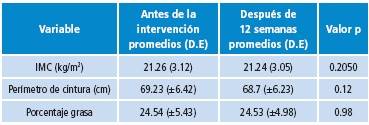

Composición corporal

Después de las 12 semanas de intervención en AF, no se observaron cambios significativos en ninguna de las variables antropométricas. Los resultados de estas mediciones antes y después se presentan en la Tabla 4.

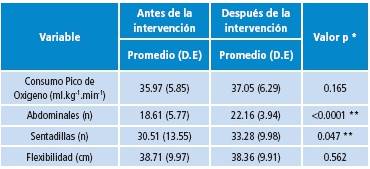

Cualidades físicas básicas

El efecto de la intervención sobre las cualidades físicas mostró un incremento estadísticamente significativo en la prueba de abdominales (p<0.001). Del mismo modo ocurrió en la prueba de sentadillas, con una mejoría después de 12 semanas con un nivel de confianza del 95%. Las demás variables no mostraron cambios significativos (Tabla 5).

Discusión

Este estudio se propuso evaluar los efectos de un programa de promoción de actividad física sobre los componentes del fitness relacionado con la salud en mujeres adolescentes estudiantes de dos colegios en Bogotá. De acuerdo a esto, si bien el programa propuesto mostró cambios positivos en todas las cualidades físicas -excepto flexibilidad-, el principal efecto benéfico fue la mejora en el fitness muscular, reflejada en la fuerza de resistencia en miembros inferiores y en abdominales de las adolescentes participantes.

Esta intervención siguió las recomendaciones científicas para la prescripción segura del ejercicio de fuerza de resistencia en población infantil y adolescente 25,26, que indican que los programas de ejercicio deben incluir de 8 a 10 ejercicios de fuerza, cada uno con mínimo una serie de 6 a 15 repeticiones, con una frecuencia de 2-3 días a la semana. Esto contribuyó a la consecución de los resultados positivos en la resistencia muscular de las participantes al finalizar el programa.

Los efectos benéficos de las ganancias en fuerza en adolescentes han sido ampliamente demostrados, no solo por sus implicaciones sobre el fitness muscular, sino también por sus efectos positivos sobre la salud de este grupo etario. Es evidente, pues, el control de peso corporal y el mejoramiento en la densidad mineral ósea 27,28, así como la influencia en el control de factores de riesgo cardiometabólico como la adiposidad total, la resistencia a la insulina y el perfil lipídico 26,29-31.

Adicionalmente, se ha descrito cómo las mujeres adolescentes tienen más riesgo de sufrir lesiones osteomusculares durante la adolescencia, en comparación con los hombres de su misma edad. Este riesgo puede reducirse con las mejorías en la fuerza muscular, especialmente en miembros inferiores, al favorecer la biomecánica de los movimientos de la población femenina durante la adolescencia 26.

Las ganancias significativas en la fuerza abdominal, junto con los efectos fisiológicos propios del programa de entrenamiento, pueden atribuirse al interés de las niñas por realizar actividades para mejorar su apariencia física, como core y pilates, que además de favorecer la tonificación y fortalecimiento de la zona lumbopélvica y abdominal, son efectivas para mejorar la composición corporal en este tipo de población 32,33. Cabe decir que este tipo de ejercicios ayudan a la disminución de dolor lumbar y al mejoramiento postural, teniendo en cuenta que los problemas de espalda han venido aumentando a través de los años y se han convertido en uno de los motivos de consulta médica más frecuente en adultos y en adolescentes 34. Estos resultados sugieren la importancia de implementar este tipo de técnicas dentro de un programa de promoción de actividad física en mujeres adolescentes por sus efectos sobre el fitness, el control de factores de riesgo y porque favorecen la adherencia a este tipo de programas.

Por otro lado, el programa de intervención propuesto contribuyó a que las participantes cumplieran las recomendaciones de la OMS, que establecen la necesidad de niños y adolescentes de realizar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa por un tiempo mínimo de 60 minutos diarios, para garantizar beneficios a la salud 35,36. Así, se fomentaron los hallazgos sobre el fitness y los incrementos en los niveles de actividad física de la población participante, por lo menos en el ámbito escolar. Al igual que otros programas de promoción de actividad física dirigidos a adolescentes, se logró un impacto positivo sobre la modificación de comportamientos relacionados con actividad física en la escuela, sin evidencia medida del efecto en otros ámbitos como el hogar y el tiempo libre 11,37,38.

Los resultados de este programa coinciden en gran medida con los de un estudio realizado en una población similar -30 mujeres adolescentes entre 14 y 18 años-, quienes siguieron un programa de AF de ocho semanas con una frecuencia de dos veces por semana y duración de 60 minutos; allí se evidenciaron cambios significativos en fuerza muscular, sin resultados importantes en condición cardiovascular y flexibilidad, por lo que los autores concluyen que probablemente cuatro semanas adicionales podrían generar efectos significativos sobre estas dos últimas variables 33. El presente estudio demuestra que las cuatro semanas adicionales más el incremento en la frecuencia pueden ser suficientes para obtener la respuesta esperada en capacidad aeróbica, a pesar de la no significancia estadística, pero no para flexibilidad.

En ese mismo estudio se presentaron cambios significativos en el IMC 33, a diferencia de este, en el que si bien hubo una tendencia a la disminución del peso corporal, perímetro de cintura y porcentaje graso, los cambios fueron mínimos. Otros estudios demuestran que los jóvenes con sobrepeso son más propensos a mostrar cambios favorables en la composición corporal tras intervenciones relacionadas con actividad física, comparados con los adolescentes de peso sano 39-44. Esta situación explica de cierta manera la ausencia de cambios significativos en el IMC en el presente estudio, pues la mayoría de las estudiantes presentaban un peso adecuado para su edad, que se mantuvo durante las 12 semanas. Esto sugiere que este tipo de intervenciones y actividades promueven el mantenimiento de un peso saludable.

Respecto a los cambios en VO2pico, a pesar de no encontrar cambios estadísticamente significativos, el incremento de más de 1 ml/kg.min en esta variable resulta positivo en términos de promoción de salud para esta población. Esto, porque se ha demostrado que aún mínimos incrementos en el VO2pico pueden contribuir a disminuir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares en el futuro 45,46; en ese sentido, la actuales tendencias proponen analizar los valores de fitness aeróbico en niños y adolescentes desde dos zonas de riesgo: "Zona necesita mejorar (ZNM)", subdividida en bajo riesgo y alto riesgo, y "Zona de fitness saludable (ZFS)", con valores menor y mayor a 37 ml/kg.min, respectivamente, para la población femenina de adolescentes mayores de 12 años 47-49. Por ello es importante resaltar que la intervención propuesta logró modificar la zona de riesgo de la población, al pasar de ZNM a ZFS.

Así mismo, se ha evidenciado que 60 minutos diarios de actividades físicas entre moderadas y vigorosas favorecen un mejor fitness cardiovascular en mujeres adolescentes 36. Este último está asociado en mayor medida con un perfil cardiovascular saludable en adolescentes, comparado solo con incrementos en los niveles de actividad física. Esto prueba que la intervención puede resultar beneficiosa para la salud de las adolescentes participantes, aunque no haya significancia estadística 50,51.

La efectividad de los programas de actividad física depende de la motivación e intención de los participantes y actores involucrados en el contexto en que se desarrollan -directivas y cuerpo profesoral en este caso-. Este fue un programa de promoción de actividad física diseñado con base en las necesidades e intereses de las participantes, identificados a través de grupos focales previos a la iniciación del programa. Ello favoreció la acogida, colaboración, aceptación y adherencia a este por parte de las 49 adolescentes.

Sin embargo, se reconoce la necesidad de buscar estrategias para generar mayor conciencia en directivos y profesores sobre la importancia de este tipo de iniciativas. De ese modo, se facilitaría la disponibilidad de espacios, infraestructura, regulación de la carga académica y mayor motivación en el aula de clase, lo que a su vez ayudaría a alcanzar mayor adherencia e impacto de programas como el presentado.

Cabe anotar que este es el primer estudio que busca evaluar el efecto de este tipo de intervenciones en mujeres en el ámbito escolar en Bogotá que contó con la medición de variables como medidas antropométricas, consumo pico de oxígeno, resistencia muscular y flexibilidad, con mediciones pre y pos intervención.

Finalmente, es necesario considerar los periodos extracurriculares o momentos en los que no se tiene un control directo de los estudiantes para garantizar una continuidad de las actividades. Por esta razón, se diseñó un programa que promovió la actividad física, por medio de cartillas educativas, ejercicios dirigidos y didácticos en redes sociales y constante retroalimentación del equipo de trabajo. Con todo eso, se obtuvo una gran aceptación por parte de las estudiantes y se concluyó que el ambiente escolar es solo un espacio, que no debe ser exclusivo para la promoción de actividad física. Por el contrario, ella debe involucrase en la casa, el barrio y otros espacios de participación de esta población.

Conclusiones

El programa de promoción de actividad física desarrollado en este estudio, demostró tener efectos positivos sobre el fitness relacionado con la salud de mujeres adolescentes, con cambios más significativos en la fuerza muscular, lo que puede beneficiar el control de factores de riesgo osteomuscular y cardiovascular a mediano y largo plazo. Por tanto, programas como el de esta investigación -que contemplen los factores incluídos aquí- tienen efectos positivos sobre la salud y la aptitud física de mujeres adolescentes y por eso, pueden ser tomados como referencia para implementar estrategias similares en el ámbito escolar.