Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Revista Latinoamericana de Psicología

versão impressa ISSN 0120-0534

rev.latinoam.psicol. v.42 n.3 Bogotá set. 2010

ARTÍCULO

Percepciones acerca de los pobres y la pobreza: Una revisión

Perceptions of the poor and the poverty: A review

Silvana Dakduk

Instituto de Estudios Superiores de Administración y Universidad Católica Andrés Bello

Mónica González

Universidad Católica Andrés Bello

José Malavé

Instituto de Estudios Superiores de Administración

Correspondencia: Dakduk, Silvana: docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y docente e investigadora del Centro de Mercadeo del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Av. IESA, Edificio IESA, piso 3, oficina 350, San Bernardino, Caracas 1010, Venezuela.

Agradecimientos: Los autores agradecen el apoyo de la Biblioteca Lorenzo Mendoza Fleury del IESA, en particular de la Lic. Mari Carmen Sansiviero, en la recolección de la información utilizada en esta investigación.

Recibido, Octubre de 2009 Aceptado, Junio de 2010

Resumen

Este trabajo reporta una revisión de las investigaciones realizadas acerca de las percepciones sobre los pobres y la pobreza. Para tal fin, se llevó a cabo una revisión cuantitativa que consistió en la búsqueda sistemática en bases de datos internacionales (Ebsco, Proquest, Redalyc, Dialnet, Wiley Interscience, Psycnet, Psycinfo, Psycarticles y Sage) de artículos publicados en el período comprendido entre enero de 1970 y abril de 2009. Los artículos seleccionados exploran la forma en que varios sectores de la población perciben la pobreza y sus actores, a partir del análisis de variables como atribuciones, creencias, percepciones, explicaciones. Los resultados muestran que la mayoría de las investigaciones han sido llevadas a cabo en países desarrollados, o localidades donde los pobres no representan la mayor proporción de la población, y con muestras de estudiantes y comunidades que no tienen incidencia directa en las políticas públicas o iniciativas privadas para mejorar la calidad de vida de estas personas.

Palabras clave : atribución, percepción, pobres, pobreza, actitudesAbstract

This paper reports a review of studies of perceptions about poverty and the poor. The method consist in a quantitative review based on a systematic search in international databases (Ebsco, Proquest, Redalyc, Dialnet, Wiley Interscience, Psycnet, Psycinfo, Psycarticles and Sage) of randomized studies, published from January 1970 to April 2009, that attempt to explore how different social groups perceived poverty and poor from the analysis of variables such as attributions, beliefs, perceptions, and explanations. Results show that most researches have been carried out in developed countries, or zones where poor people do not represent the largest proportion of the population, and with samples of students and communities that have not effect on public policies or private initiatives to improve the quality of lives of these people.

Key words: attributions, perceptions, poor, poverty, attitudes

Las aproximaciones psicológicas al estudio de la pobreza y sus actores pueden agruparse en dos grandes categorías: (1) procesos psicológicos de personas en desventaja económica, que se refiere a las investigaciones dirigidas a comprender el efecto de la pobreza en los procesos psicológicos; y (2) entorno y pobreza, que abarca las reacciones, percepciones y conductas de otros grupos sociales con respecto a la pobreza y sus actores (Carr, 2003; Singh, 1989). La primera aproximación podría entenderse como una prolongación en la psicología de los estudios de Oscar Lewis (1972) sobre la cultura de la pobreza, pues en ella convergen investigaciones dirigidas a entender la vivencia y el fenómeno de la pobreza desde la perspectiva del sujeto, así como el costo psicológico de vivir en tal condición. Esta aproximación se ha desarrollado en el contexto de la psicología clínica, la psicología escolar y el asesoramiento psicológico. Los trabajos se han orientado a la comprensión de las manifestaciones sintomáticas de quienes viven en desventaja económica y a los factores de riesgo que inciden en su manifestación y afrontamiento (González-Forteza, Villatoro, Pick & Collado, 1998). La segunda perspectiva, entorno y pobreza, se ha concentrado en describir y comprender la forma en que varios grupos, actores y sectores de la población, entienden y perciben la pobreza (Carrasquel & González, 2007; Rodríguez, 2006; Sigh, 1989), mientras que la perspectiva de vivencia de pobreza responde a una tradición más psicológica, en especial clínica y comunitaria, esta última aproximación reúne investigaciones que se desarrollan en el ámbito de la psicología social y la investigación sociológica. La sociología enfatiza el estudio de los factores que contribuyen a perpetuar la pobreza, y configuran una estructura social particular, mientras que la psicología social se interesa en los procesos intersubjetivos que permiten comprender las percepciones y reacciones de los individuos ante la pobreza: creencias, actitudes, prejuicios, discriminación, atribución, expectativas, creencias, entre otros (Carr, 2003). Los trabajos desarrollados desde esta perspectiva, se han originado fundamentalmente a partir de la teoría de la atribución, partiendo de la premisa de que la forma de percibir los fenómenos sociales determinará en buena medida la conducta ante ellos (Álvaro & Garrido, 2003; Hayati & Karami, 2006).

Feagin (1972), partiendo del marco de referencia de las teorías de la atribución, sentó las bases para el desarrollo de una línea de trabajo que intentaba identificar los juicios predominantes que las personas establecen como causa de la pobreza y las características definitorias de sus protagonistas. Feagin entrevistó a 1.017 personas adultas a partir de un muestreo aleatorio, provenientes de varias regiones de Estados Unidos, a las cuales pidió que describieran una persona típicamente pobre. La mayor proporción de respuestas hacía referencia a variables descriptivas tales como vestido, vivienda, carencia de dinero y comida, pereza o carencia de iniciativa y valores morales (Feagin, 1972; Harper, 2003). Luego pidió a los entrevistados que expresaran su acuerdo con las siguientes razones de la existencia de personas pobres en su país: (a) falta de un adecuado manejo del dinero, (b) falta de esfuerzo por parte del pobre, (c) falta de habilidades y talentos entre la gente pobre, (d) enfermedades e incapacidades físicas, (e) bajos sueldos en algunos negocios e industrias, (f) deficiencias de la sociedad para proveer buenas escuelas, (g) prejuicios y discriminación contra los negros, (h) deficiencias de las industrias privadas para ofrecer suficientes empleos, (i) ventajas de las personas ricas, (j) mala suerte. Luego, mediante el análisis factorial, agrupó las respuestas de acuerdo con el contenido de los reactivos en tres tipos de explicaciones: fatalistas, estructuralistas e individualistas.

Las explicaciones fatalistas sitúan las causas de la pobreza en factores que escapan al control humano, como la voluntad de Dios o la mala suerte. Las atribuciones estructuralistas, como su nombre lo indica, señalan a la estructura social como determinante de la pobreza. Por último, las atribuciones individualistas señalan que las personas pobres son las causantes de su condición. Esta clasificación fue confirmada por el autor dos años más tarde, y se ha mantenido desde entonces esta forma de análisis y caracterización de las atribuciones referidas a los pobres y la pobreza (Feagin, 1975; Smith & Stone, 1989), aunque estudios realizados en otros países han reportado diferentes estructuras factoriales (Palomar, 2000).

Esta línea de trabajo se ha desarrollado vertiginosamente y se ha enfocado hacia el estudio transcultural de las atribuciones referidas a la pobreza y las variables psicosociales que permiten explicar los juicios que las personas elaboran acerca de la situación de los pobres. Estos estudios han mostrado que, en algunas culturas, puede predominar cierto tipo de explicaciones e influir en las expectativas, emociones y conductas que las personas manifiestan hacia estos grupos sociales, y que inciden en las políticas y en las relaciones con ellos (Smith & Stone, 1989). Además, se ha encontrado que algunas variables de los sujetos permiten discriminar las preferencias por una u otra explicación de la pobreza, y ciertos tipos de explicaciones inciden de forma diferencial en las expectativas, actitudes y conductas hacia estos actores sociales (McBride, Brody, Brown, Wisenbaker, Cutrona & Simons, 2002; Palomar & Pérez, 2003; Sun, 2001).

Más recientemente, la psicología del consumo se ha especializado en el estudio de los procesos psicológicos implicados en las decisiones de compra y consumo de los usuarios y consumidores finales de escaso poder adquisitivo, así como los efectos de la percepción de la pobreza y la riqueza en la conducta de consumo, compra y recompra en algunas poblaciones (Bullock & Limbert 2003; Quintanilla, 1997, 1998). La línea de desarrollo que ha tomado la psicología del consumo, en cuanto al estudio de la pobreza y sus actores, muestra solapamientos con la aproximación de la psicología social.

Diversas investigaciones destacan que las percepciones predominantes en el mundo empresarial hacia estos sectores, constituyen una de las principales barreras para atenderlos apropiadamente (Dakduk & Puente, 2008; López & Puente, 2008). Como señalan Prahalad y Hart (2002), a pesar de su gran tamaño y potencial, las empresas habitualmente no toman en cuenta a los sectores de menor poder adquisitivo, pues sus gerentes poseen atribuciones negativas que les impiden verlos como un grupo atractivo para el desarrollo de iniciativas de negocios.

Un aspecto distintivo de esta línea de investigación es que el interés se ha centrado en las conductas de los pobres, y sólo excepcionalmente se consideran las actitudes, creencias y atribuciones de otros grupos de la sociedad acerca de estas personas (Dakduk, 2008). Por ejemplo, en un estudio realizado por Dakduk y Puente (2008) con 65 ejecutivos de empresas venezolanas que desarrollaban ofertas de productos y servicios para personas pobres, se encontró un predominio de atribuciones individualistas, tales como pereza, irresponsabilidad, conformismo y falta de espíritu emprendedor. Esto incidía negativamente en las propuestas de valor que consideraban apropiadas para este sector. Edelman (1998) cuestiona la poca importancia que se ha otorgado a las implicaciones que los rasgos atribuidos a la pobreza y a quienes la padecen puedan tener para perpetuarla o erradicarla; especialmente, las atribuciones de actores con influencia social para contribuir a solventar el problema de la pobreza, como son las organizaciones políticas, el sector público y el sector empresarial (Alvarado, 2006).

Pocas investigaciones se han interesado en el impacto de las atribuciones. Entre ellas, destacan las que vinculan las atribuciones con conductas socialmente favorables hacia los pobres, como intención de ayuda en programas que persiguen la reducción de la pobreza, así como la ejecución, expectativas y la intención de realizar conductas que contribuya a superar la pobreza: donaciones y actividades políticas, sociales y culturales (Feagin, 1972, 1975; Hine, Jayme, Cooksey & Lewko, 2005; Kluegel & Smith, 1981). Pero estos estudios presentan una debilidad importante destacada por Harper (2003, p. 188): "la falta de relevancia política de las investigaciones". En su mayoría, han sido realizados con muestras de sujetos que tienen poco impacto, al menos directo, para contribuir a la reducción de la pobreza de forma significativa: estudiantes y grupos minoritarios de escaso impacto social. Para Harper, éste es el resultado de un error fundamental de atribución que han cometido los psicólogos en el estudio del tema.

El interés por el estudio de las percepciones acerca de los pobres y la pobreza data de 1970, momento a partir del cual se incrementan las investigaciones relativas a este fenómeno, así como un acercamiento cada vez mayor de las ciencias sociales al estudio de este tema. En virtud del crecimiento estimado en la literatura, también es posible prever avances en cuanto a desarrollos teóricos, métodos de investigación y estrategias de análisis que contribuyan a una descripción exhaustiva y profunda del fenómeno. En vista de la importancia de esta línea de investigación, así como las críticas a los estudios realizados, el objetivo del presente trabajo es ofrecer una revisión sistemática de las investigaciones en esta área, a fin de identificar lo estudiado y extraer generalizaciones consistentes, ya que es sobre la base de hechos convergentes como adquiere carácter científico la aproximación a un fenómeno (Green & Hall, 1984). La revisión bibliográfica constituye una necesidad para el avance del conocimiento científico, pues permite dar cuenta de su carácter acumulativo y determinar el alcance de los hallazgos (Chalmers, Hedges & Cooper, 2002). Las tecnologías actuales hacen posible lograr la exhaustividad de las revisiones bibliográficas, en tiempo y contenido, asegurando el rigor necesario para este tipo de trabajos. La sistematización y la integración de la investigación pasada y futura, que ofrece la revisión de la bibliografía, facilita la identificación y la solución de contradicciones empíricas en los hallazgos en un campo de investigación determinado (Sánchez & Ato, 1989).

Método

Se realizó una revisión sistemática de la literatura entre 1970 y 2009, ya que es a partir de los años setenta cuando en la literatura se identifican las primeras referencias al estudio de la percepción de la pobreza y los pobres (Harper, 2003; Lewis, 1972). Se realizó una búsqueda en las bases de datos Ebsco, Proquest, Redalyc, Dialnet, Wiley Interscience, Psycnet, Psycinfo, Psycarticles y Sage, utilizando como palabras claves los siguientes términos en inglés y español: pobres, pobreza y grupo de bajos ingresos, combinadas con atribución, percepción, explicación, causas, actitudes y creencias. Además se revisó a texto completo la bibliografía en todos los artículos localizados, para incorporar estudios adicionales. Los criterios de inclusión de los trabajos fueron:

- Estudios de percepciones, actitudes, creencias, atribuciones o explicaciones acerca de la pobreza, personas pobres o grupos de bajos ingresos.

- Estudios de las variables seleccionadas como antecedentes o consecuentes.

- Idioma: inglés, español.

Se seleccionaron 65 trabajos en total, que se resumen en la Tabla 1. Allí se presentan ordenados alfabéticamente por autores y se analizan de acuerdo con las siguientes categorías:

- Identificación del trabajo: autores y año de publicación.

- Enfoque (cuantitativo-cualitativo) y diseño de investigación (experimental de laboratorio, no experimental de campo, documental, entrevistas/ grupos focales, etnografía).

- Tamaño y perfil de la muestra.

- Proceso psicológico estudiado.

Resultados

Los resultados se reportan de acuerdo con las siguientes categorías de análisis: periodos, regiones y revistas donde aparecen los artículos seleccionados, métodos y muestras utilizadas, variables analizadas y resultados obtenidos en los estudios.

Años, regiones y publicaciones

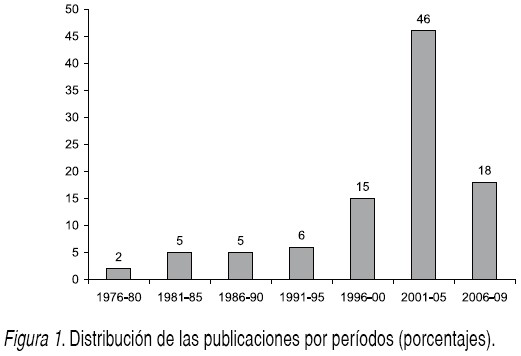

El número de artículos publicados durante el periodo seleccionado muestra un crecimiento progresivo. La mayor proporción de las investigaciones (62%) fue realizada a partir del año 2000; en particular, al periodo comprendido entre 2001 y 2005, corresponde casi la mitad de los trabajos publicados (46%). A pesar de que la bibliografía relacionada con la percepción de los pobres y la pobreza se refiere con frecuencia a la década de los años setenta como el inicio del interés de las ciencias sociales en la investigación de este tema, las primeras dos décadas (1976-1990) apenas representan un 12% del total de trabajos y, a partir de la década del noventa, se aprecia un crecimiento importante. La evolución de las publicaciones puede observarse en la Figura 1.

Al analizar la evolución de las publicaciones por regiones, se encontró que en América (44%) y Europa (22%) se registra la mayor producción. Sin embargo, es importante destacar que, en América, el 42% corresponde a Estados Unidos y Canadá, y apenas 2% a América Latina (México). En el caso de Europa, el 12% de los trabajos fue realizado en Inglaterra. El 16% de las publicaciones corresponde a estudios multiculturales, entre las cuales destacan las comparaciones entre países europeos, asiáticos, árabes, Estados Unidos y Canadá. El resto de las investigaciones corresponden a Asía (10%) y África (10%), entre las cuales se registran los mayores números en Filipinas y Líbano, respectivamente.

A pesar de que el estudio de las percepciones, atribuciones, creencias y actitudes constituyen objetos de estudio de la psicología social, son las revistas multidisciplinarias en ciencias sociales las que reúnen la mayor proporción de las investigaciones seleccionadas (43%), seguidas de revistas especializadas en psicología social (31%) y otras áreas de la psicología (11%).

En publicaciones de sociología (6%), psicología general (5%) y otras disciplinas (5%) se encuentra el resto de las investigaciones. No obstante, en cuanto a publicaciones específicas, corresponde a revistas del área de psicología social la mayor divulgación del estudio de las percepciones de los pobres y la pobreza: Social Behavior and Personality, Journal of Applied Social Psychology y Journal of Social Psychology (Tabla 2).

Métodos y muestras de los estudios

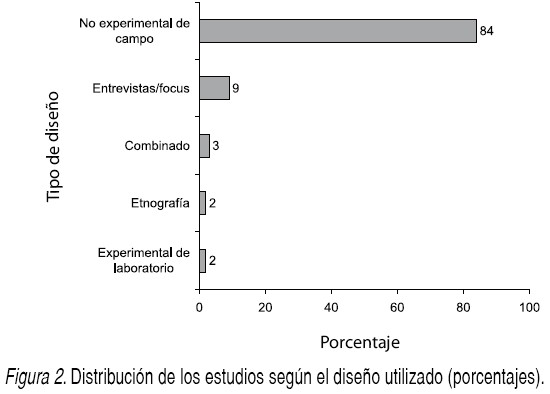

En cuanto a los métodos de investigación 55 (86%) de los trabajos seleccionados utilizaron métodos cuantitativos, 8 (12%) llevaron a cabo trabajos cualitativos y sólo uno (2%) combinó ambos métodos. Al analizar cronológicamente los métodos de investigación, se identificó que todos los estudios cualitativos, así como el que integra ambos enfoques, fueron desarrollados en la presente década, mientras que en el periodo comprendido de 1970 a 2000, se emplearon métodos cuantitativos. La combinación de correlación y análisis factorial fue el recurso analítico más frecuente en las investigaciones cuantitativas (52%), mientras que en los trabajos cualitativos se utilizó con mayor frecuencia el análisis de discurso (5%). Con respecto al diseño de investigación se encontró que la mayor proporción (84%) utilizó un diseño no experimental de campo y sólo uno de los trabajos (2%) llevó a cabo un diseño experimental de laboratorio. Las investigaciones cualitativas (11%) utilizaron predominantemente entrevistas en profundidad y grupos focales; sólo una utilizó el método etnográfico (Figura 2).

Al analizar las muestras utilizadas, se observó que el 53% de las investigaciones realizó su estudio en poblaciones no pobres, mientras que un tercio del total combinó y comparó personas pobres y no pobres; sólo 12% correspondió a personas que viven en situación de pobreza. Los perfiles de estas muestras corresponden a comunidades (46%) y estudiantes (42%), mientras que apenas dos de los trabajos consideraron en sus estudios grupos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG). El resto de los trabajos (8%) utilizó muestras de trabajadores, entre los cuales destaca la participación de agricultores y obreros.

Variables de estudio

En cuanto a las variables manipuladas o medidas, entre las investigaciones cuantitativas (56) se aprecia un predominio de variables demográficas (43%); en particular, el género y el nivel socioeconómico destacan en este conjunto como las variables más empleadas para predecir las actitudes, creencias y atribuciones acerca de los pobres y la pobreza. Siguen en importancia las variables socioculturales (25%) y psicológicas (23%). Entre las socioculturales se encuentran variables de orden político y étnico: ideología partidista y pertenencia a algún grupo étnico o político. Mientras que en la categoría de variables psicológicas las variables de personalidad (autoestima, locus de control y apoyo social percibido) y motivación (logro) son las más utilizadas como predictoras de percepciones y atribuciones.

Con respecto al uso de términos como causas y percepciones, si se considerara la incidencia de las variables predichas por su definición teórica (u operacional) y no por la designación que realizaran los autores, se obtendría que el 69% de los trabajos predice atribuciones y el 31% actitudes o creencias. Cronológicamente, se observa una tendencia al estudio de actitudes en los primeros periodos de estudio (1970-1990), mientras que el estudio de atribuciones muestra un incremento progresivo desde la década del noventa hasta el presente.

Resultados de las investigaciones

En cuanto a los resultados reportados, un 98% de las investigaciones utiliza como criterios de análisis la clasificación empleada por Feagin (1972; 1975) para explicar las atribuciones hacia los pobres y la pobreza: estructurales, individuales y fatalistas. Lo que permite validar, por un lado, el hallazgo referido al predominio del estudio de la atribución causal con respecto a otros procesos psicológicos y, por el otro, el uso intercambiable de los términos. Siguiendo esta forma de clasificación, se encontró que 32% de las investigaciones refieren resultados estructurales; es decir, atribuciones, actitudes o creencias en las cuales la estructura social aparece como causa o explicación de la condición de pobreza. En segundo lugar, se ubican las investigaciones que reportan como resultado una combinación de argumentos individuales y estructurales (26%), y, en tercer lugar, aquellas que reportan explicaciones individuales (14%) e integraciones de los tres tipos de causas (14%). Las explicaciones fatalistas no aparecen como hallazgo independiente sino que suelen acompañar a otros argumentos.

Además del tipo de resultados reportados, se analizó la valoración de los argumentos; es decir, si los argumentos individuales, estructurales o fatalistas poseían carácter positivo o negativo hacia los pobres y la pobreza. En tal sentido, se observó que 43% de los resultados consistían en explicaciones negativas, 32% positivas y 25% tanto positivas como negativas.

Discusión y conclusiones

Aunque el inicio de los estudios empíricos de percepciones y atribuciones acerca de los pobres y la pobreza se ubica en los años setenta, sólo dos décadas más tarde comienza a notarse un crecimiento notable del número de trabajos publicados dentro del campo de las ciencias sociales. Esto obliga a revisar el desarrollo histórico de esta línea de investigación. Tradicionalmente, por sus implicaciones económicas, el estudio de la pobreza estuvo dominado por la economía como disciplina, con registros y formas de análisis basados en recursos matemáticos y estadísticos para la medición y el análisis de variables que podrían incidir en su incremento o reducción (Dakduk, 2005).

La evolución de las investigaciones económicas y las primeras aproximaciones de la antropología y de la sociología, comienzan a llamar la atención, desde la década del setenta, acerca de la trascendencia social de la pobreza, lo que constituye el momento de inclusión de las ciencias sociales en el estudio del tema. Posteriormente se incorpora la psicología y, en particular, la psicología social que lidera los trabajos sobre la percepción de la pobreza. Sus inicios en este campo estuvieron influidos por el estudio de los procesos psicosociales, siendo la actitud la variable más relevante para ese momento (Banchs, 1997); por ello aparece una mayor proporción de trabajos relacionados con esta variable en los primeros periodos de la revisión. Sin embargo, desde la década del setenta, el estudio de las atribuciones comienza a ocupar un lugar destacado en las investigaciones psicosociales, lo que explica el incremento del número de trabajos publicados sobre este tema en los años sucesivos.

Aunque en las investigaciones se aprecia una amplia variedad de contextos, sujetos y variables de estudio, existe homogeneidad en cuando a los métodos utilizados para conocer las percepciones acerca de los pobres y la pobreza. En esta revisión, se encontró que lo más frecuente era la utilización de escalas tipo Likert, compuestas por afirmaciones acerca de los pobres y la pobreza en las que las personas deben elegir su grado de acuerdo. Luego estas escalas son analizadas mediante la técnica del análisis factorial y agrupadas de forma consistente en explicaciones estructurales, individuales o fatalistas, de acuerdo con lo propuesto por Feagin (1972). Aunque se encuentran variaciones en la forma como se distribuyen los factores o en la aceptación o rechazo hacia cierto tipo de explicaciones, lo que puede resultar cuestionable de este procedimiento es la simplificación de un proceso tan complejo como las percepciones y atribuciones, y el hecho de no lograrse un avance significativo con respecto a los estudios pioneros en este tema (Jones & Davis, 1965).

Las escalas utilizadas usualmente corresponden a aplicaciones de instrumentos originados en contextos diferentes y se evalúan, siguiendo el mismo procedimiento, las respuestas de las personas acerca de la pobreza y sus actores. Esta forma de medición no permite delimitar con claridad los distintos constructos psicológicos que son objeto de estudio en los trabajos analizados, lo que podría considerarse un uso ligero de los términos y los métodos para abordar ciertos procesos. Prueba de ello es que ha sido una práctica común en las investigaciones medir estas variables siguiendo procedimientos muy similares, aunque se estudien atribuciones, creencias, actitudes o percepciones.

Como una respuesta a las críticas metodológicas, Hine y cols. (2005) han sugerido el método de mapas causales para la recolección de las respuestas, pues dicho método permite captar la complejidad de las relaciones en las explicaciones que las personas elaboran. Esta opción, sin duda valiosa por su objetividad, no considera el carácter histórico, social y contextual del proceso de atribución, en un tema con una carga cultural tan importante como es la pobreza y la experiencia de las personas que viven en desventaja económica (Alvarado, 2006). Mateo (2002) sugiere utilizar cuestionarios de preguntas abiertas, a partir de las cuales se puedan construir reactivos que logren rescatar el significado local y la comprensión particular de las percepciones y atribuciones en un determinado grupo social.

Ejemplos de una estrategia dirigida a captar el significado local en las percepciones de la pobreza son los trabajos de Alvarado (2006) y Dakduk y Puente (2008) en Venezuela, quienes han encontrado los siguientes factores en las explicaciones de la condición de los consumidores de bajos ingresos: la afiliación política hacia el gobierno, el conformismo y el desánimo en espera de soluciones por parte del Estado (Dakduk & Puente, 2008), así como los cuarenta años de democracia que anteceden al gobierno actual y las trabas del sector privado al desarrollo de las iniciativas del Estado (Alvarado, 2006). Tales explicaciones no habrían podido ser recogidas mediante el procedimiento tradicional. La recolección abierta de las atribuciones en una muestra piloto del estudio final, y su clasificación mediante análisis de contenido para la generación de escalas, constituyen una opción sencilla y pertinente para captar la complejidad y el significado de las atribuciones en el contexto donde tienen lugar (Hamilton & Caterall, 2005).

En el caso del estudio de las creencias y actitudes, Ajzen y Fishbein (1980) reconocen que, a pesar de ser conceptos diferentes, son admisibles formas de medición análogas, en las cuales se solicite a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo con varias afirmaciones. Ahora bien, estas afirmaciones deben surgir de las respuestas a reactivos abiertos que sirvan de insumo para el diseño de los ítems finales, lo que conduce a la discusión sobre la homogeneidad de los métodos para analizar constructos y la determinación de las mejores formas de medición en cada caso.

A partir de la discusión del uso de una u otra clase de medición Elig y Frieze (1979; citado en Guallar, Balaguer y Castillo, 1997) compararon estadísticamente mediciones abiertas y cerradas, tomando en cuenta las percepciones de los sujetos acerca de las medidas. Estos autores encontraron que, (a) las medidas abiertas tenían menor validez y confiabilidad test-retest que las medidas cerradas, (b) a los encuestados no les parecían adecuadas las medidas en porcentajes, y (c) las escalas de valoración ofrecían mayor validez y confiabilidad.

La crítica referida a la metodología ha sido señalada en otras revisiones de la literatura, como las de Harvey y Weary (1984) y Kelley y Michela (1980), que hace más de veinte años advertían acerca de los riesgos de esta práctica en el estudio de procesos como la atribución. Aunque no existe un consenso claro con respecto a las mejores prácticas, un punto de encuentro de las críticas es la necesidad de adecuar los instrumentos al contexto social donde tendrá lugar la aplicación, ya que de ello depende la fortaleza psicométrica de los instrumentos y la exhaustividad en el análisis del fenómeno. En el caso de la pobreza, merece un tratamiento diferencial el estudio del fenómeno como hecho social y sus actores, ya que éstos son percibidos de manera diferente y sus implicaciones prácticas también conducen a intervenciones diferentes.

La atribución, que resultó la variable más estudiada en la presente revisión, se considera un proceso teóricamente relevante por los efectos que genera en las reacciones y conductas posteriores de las personas hacia los objetos de atribución; en particular, se afirma que este proceso incide en las intenciones, expectativas y conductas (Guallar, Balaguer & Castillo, 1997). De esta implicación teórica se desprenden dos críticas importantes en el estudio de la atribución hacia los pobres y la pobreza: las muestras de estudio utilizadas y el uso exclusivo de los procesos psicológicos como variables dependientes. En cuanto a las muestras, se confirma una de las críticas de Harper (2003) en cuanto a la falta de relevancia política de los participantes en las investigaciones: en su mayoría, los trabajos son realizados con estudiantes y comunidades que no tienen incidencia, al menos directa, para reducir la pobreza o mejorar la calidad de vida de quienes viven en desventaja económica. Asimismo, los aportes más significativos de la investigación en este campo, se han llevado a cabo en países desarrollados, donde las personas pobres constituyen grupos minoritarios de sus poblaciones.

Con respecto a las variables dependientes, se encontró que todos los trabajos que utilizan el enfoque cuantitativo analizan relaciones de variables predominantemente demográficas con algún proceso psicológico, como atribución, actitud y creencia, pero no estudian el impacto de tales procesos en la conducta u otras variables. Esto restringe la capacidad de los estudios para contribuir a la comprensión de las implicaciones cotidianas de los procesos psicológicos en la experiencia de quienes padecen la pobreza y quienes pudieran ayudarlos a superarla.

El uso de variables demográficas, género y nivel socioeconómico, como predictoras ha sido cuestionado por quienes desarrollan los modelos ecológicos de la psicología evolutiva, pues este tipo de variables no ejerce un efecto directo sobre la conducta y los procesos mentales (Felner, et al.,). En otras palabras, las variables demográficas son una condición necesaria pero no suficiente para comprender las explicaciones acerca de los pobres y la pobreza, lo cual se ha sido omitido en las investigaciones, que se han concentrado en las relaciones directas, sin considerar el componente psicológico que determina esas relaciones. Al respecto, Kluegel y Smith (1981) señalan la necesidad de incorporar ese componente en las relaciones de variables que se propongan para alcanzar una comprensión precisa y exhaustiva de las explicaciones acerca de los pobres y la pobreza. Variables como dificultad económica percibida (Barrera, Caples & Tein, 2001) y variables de personalidad, se consideran más relevantes para comprender las percepciones (Palomar & Cienfuegos, 2006).

Para avanzar en esta línea de investigación, se recomienda incorporar a la discusión el análisis de los procesos psicológicos implicados en las percepciones de los pobres y la pobreza, e incluir otras muestras de estudio, para validar los resultados obtenidos y enriquecer las mediciones. Asimismo, se sugiere comparar varios métodos en la medición de las variables de estudio, a fin de explorar nuevas vías de recolección y análisis de la información. Adicionalmente, para nuevos estudios se recomienda incluir otras variables psicológicas, como expectativas, intenciones y conducta, en el análisis de las relaciones entre las variables demográficas y las atribuciones, actitudes o creencias, a fin de entender en mayor profundidad tales relaciones. Por último, es interesante analizar el efecto de la denominación en las percepciones, atribuciones, creencias y actitudes; pues, además de pobres, las personas que padecen la pobreza han sido denominadas de diversas maneras: personas en desventaja económica, grupos de bajo poder adquisitivo, consumidores de bajos ingresos, personas de menos recursos, entre otras. Es necesario un análisis de los efectos de tales etiquetas, que constituyen atribuciones en sí mismas, sobre las percepciones de la pobreza y de quienes viven en tal condición.

Referencias

1. Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. [ Links ]

2. Alvarado, N. (2006). La pobreza y la política social en Venezuela vista desde los pobres. Fermentum, 16 (45), 162-206. Recuperado en Noviembre 21, 2007, de: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20719/2/articulo5.pdf. [ Links ]

3. Álvaro, J. & Garrido, A. (2003). Psicología social: perspectivas psicológicas y sociológicas. Madrid: McGraw-Hill. [ Links ]

4. Banchs, M. (1997). Corrientes teóricas en psicología social: desde la psicología social experimental hasta el movimiento construccionista. Colección de Cuadernos de Postgrado, 7-107. [ Links ]

5. Barrera, M., Caples, H. & Tein, J. (2001). The psychological sense of economic hardship: measurement models, validity and cross-ethnic equivalence for urban families. American Journal of Community Psychology, 29(3), 493-517. [ Links ]

6. Bullock, H. & Limbert, W. (2003). Scaling the socioeconomic ladder: low-income women's perceptions of class status and opportunity. Journal of Social Issues, 59(4), 693-709. [ Links ]

7. Carr, S. (2003). Poverty and psychology: an introduction. En S. Carr y T. Sloan (Eds.). Poverty and psychology: from global perspective to local practice. (pp. 1-18). New York, NY: Kluver Academia/Plenum. [ Links ]

8. Carrasquel, J. & González, C. (2007). Atribución causal para la pobreza en Venezuela en estudiantes universitarios en función de la organización política de pertenencia, nivel socioeconómico, sexo y percepción de dificultad económica. Trabajo de grado no publicado para optar al título de Licenciado en Psicología. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. [ Links ]

9. Chalmers, I., Hedges, L. & Cooper, H. (2002). A brief history of research synthesis. Evaluation & the Health Professions, 25(1), 12-37. [ Links ]

10. Dakduk, S. (2005). Formas alternativas de ganarse la vida: Una aproximación construccionista. Trabajo de grado no publicado para optar al título de Magíster en Psicología Social. Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. [ Links ]

11. Dakduk, S. (2008). Revisión documental: Variables que determinan las atribuciones hacia los consumidores de bajos ingresos. Trabajo no publicado, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. [ Links ]

12. Dakduk, S. & Puente, R. (2008, noviembre). What are the Venezuelan poor people like? Venezuelan CEOs view point. Trabajo presentado en el evento anual de la Society for Marketing Advances. Advances in Marketing: issues, strategies and theory. St. Petersburg, Florida, Estados Unidos. [ Links ]

13. Edelman, M. (1998). Language, myths, and rhetoric. Society, 35, 131-139. [ Links ]

14. Feagin, J. (1972). Poverty: we still believe that God helps them who help themselves. Psychology Today, 6, 101-129. [ Links ]

15. Feagin, J. (1975). Subordinating poor persons: welfare and American beliefs. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall. [ Links ]

16. Felner, R., Brands, S., Dubois, D., Adan, A., Mulhall, P. & Evans, E. (1995). Socioeconomic disadvantage, proximal enviromental experiences, and socioemotional and academic adjustment in early adolescence. Child Development, 66, 774-792. [ Links ]

17. González-Forteza, C., Villatoro, J., Pick, S. & Collado, M. (1998). Estrés psicosocial y su relación con las respuestas de enfrentamiento y el malestar emocional en una muestra representativa de de adolescentes al sur de la ciudad de México: análisis según nivel socio económico. Suplemento de Salud Mental, Abril, 15-21. [ Links ]

18. Green, B. & Hall, J. (1984). Quantitative methods for literature reviews. Annual Review of Psychology, 35, 37-53. [ Links ]

19. Guallar, A., Balaguer, I. & Castillo, I. (1997). La atribución: teoría, investigación y evaluación. Valencia: Nau Libres. [ Links ]

20. Hamilton, K. & Caterall, M. (2005). Towards a better understanding of the low income consumer. Advances in Consumer Research, 32(1), 627-632. [ Links ]

21. Harper, D. (2003). Poverty and discourse. En S. Carr & T. Sloan (Eds). Poverty and psychology: from global perspective to local practice. (pp. 185-203). New York, NY: Kluver Academia/ Plenum. [ Links ]

22. Harvey, J. & Weary, G. (1984). Current issues in attribution theory and research. Annual Review of Psychology, (35), 427-459. [ Links ]

23. Hayati, D. & Karami, E. (2006). Typology of causes of poverty: the perception of Iranian farmers. Journal of Economics Psychology, 26, 884-901. [ Links ]

24. Hine, D., Jayme, C., Cooksey, R. & Lewko, J. (2005). Mental models of poverty in developing nations: a causal mapping analysis using a Canada-Philippines contrast. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36 (3), 283-303. [ Links ]

25. Jones, E., & Davis, K. (1965). From acts to dispositions: the attribution process in person perception. En: L. Berkowits (Ed.). Advances in Experimental Social Psychology: Vol. 2. (pp. 219-266). New York: Academic Press. [ Links ]

26. Kelley, H. & Michela, J. (1980). Attribution theory and research. Annual Review of Psychology, 31, 457-503. [ Links ]

27. Kluegel, J. & Smith, E. (1981). Beliefs about stratification. Annual Review of Sociology, 7, 29-56. [ Links ]

28. Lewis, O. (1972). La cultura de la pobreza. Barcelona: Anagrama. [ Links ]

29. López, S. & Puente, R. (2008). ¿Cómo son los consumidores de bajos ingresos? Construcción del perfil psicográfico. Trabajo presentado en el Seminario Anual de Investigación del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Caracas, Venezuela. [ Links ]

30. Mateo, M. A. (2002). La perspectiva cualitativa en los estudios sobre pobreza. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, (5), 69-85. [ Links ]

31. McBride, V., Brody, G., Brown, A., Wisenbaker, J., Cutrona, C. & Simons, R. (2002). Linking employment status, maternal psychological well-being, parenting, and children's attributions about poverty in families receiving government assistance. Family Relations, 51(2), 112-121. [ Links ]

32. Palomar, J. (2000). The development of an instrument to measure quality of life in México City. Social Indicator Research, 50, 187-208. [ Links ]

33. Palomar, J. & Cienfuegos, Y. (2006). Impacto de las variables de personalidad sobre la percepción de la pobreza. Anales de Psicología, 22(2), 217-233. Recuperado en Noviembre 19, 2007, de: http://www.um.es/analesps/v22/v22_2/07-22_2.pdf. [ Links ]

34. Palomar, J. & Pérez, A. (2003). Un rostro y tres maneras de mirarlo: el significado de la "pobreza" según el nivel socioeconómico. Revista Latinoamericana de Psicología, 35(1), 27-39. [ Links ]

35. Prahalad, C. & Hart, S. (2002). The fortune at the bottom of the pyramid. Strategy+business, 26, 54-67. [ Links ]

36. Quintanilla, I. (1997). Psicología económica: fundamentos teóricos. Madrid: McGraw-Hill. [ Links ]

37. Quintanilla, I. (1998). La psicología económica y del consumidor en España: reflexiones conceptuales y práctica profesional. Papeles del Psicólogo, (70), 1-10. [ Links ]

38. Rodríguez, P. (2006). La intervención clínica en contextos de pobreza y exclusión: algunas perspectivas. Revista Venezolana de Psicología Clínica Comunitaria, 6, 32-68. [ Links ]

39. Sánchez, J. & Ato, M. (1989). Meta - análisis: una alternativa metodológica a las revisiones tradicionales de la investigación. En J. Arnau y H. Carpintero (Eds.). Tratado de psicología general I: historia, teoría y método. (pp. 617-669). Madrid: Alhambra. [ Links ]

40. Singh, A. (1989). Attribution research on poverty: a review. Psychologia, 32, 143-148. [ Links ]

41. Smith, K. & Stone, L. (1989). Rags, riches, and bootstraps: beliefs about the causes of wealth and poverty. The Sociological Quarterly, 30, 93-107. [ Links ]

42. Sun, A. (2001). Perceptions among social work and nonsocial work students concerning causes of poverty. Journal of Social Work Education, 37 (1), 161-173. [ Links ]