Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Colombian Journal of Anestesiology

versão impressa ISSN 0120-3347

Rev. colomb. anestesiol. vol.46 no.1 Bogotá jan./mar. 2018

https://doi.org/10.1097/cj9.0000000000000004

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Dolor en pacientes hospitalizados en una institución de salud de tercer nivel

a Unidad para el alivio del dolor y cuidado paliativos, Clínica Reina Sofía, Bogotá, Colombia

b Unidad de investigaciones, Fundación Universitaria Sanitas Colombia, Bogotá, Colombia

Introducción:

El dolor es uno de los principales síntomas que presentan los pacientes hospitalizados.

Objetivo:

Establecer los indicadores de la calidad del cuidado hospitalario relacionados con el manejo del dolor (prevalencia, intensidad e interferencia) en pacientes adultos hospitalizados posterior a la implementación de estrategias enmarcadas en la Política Clínica sin dolor de una institución de tercer nivel.

Metodología:

Estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con más de 24 horas de hospitalización y previa firma de consenti miento informado, se aplicó el instrumento Brief Pain Inventory -Short Form (Inventario Breve de Dolor) en español para la evaluación del dolor. Las diferencias por género y servicio se estimaron a través del test de Wilcoxon para las variables cuantitativas y X2 para las variables cualitativas.

Resultados:

Se incluyeron 338 participantes. La prevalencia de dolor fue 43,4%, siendo más alta en mujeres (52,1% vs. 28,8%, p = < 0.001) y servicios quirúrgicos (48,0% vs. 37,5%, p = 0.05). Las mujeres presentaron mayor intensidad en el ítem "dolor mínimo" (mediana 3 Rango intercuartílico 2-5 vs. mediana 2 Rango intercuartílico 0-1, p = 0.009). Las actividades con mayor interferencia fueron el sueño y la actividad general en ambos sexos y servicios.

Discusión:

Los indicadores de la calidad del cuidado hospita lario medidos en este estudio permiten caracterizar de una mejor forma el dolor en este tipo de población, lo cual permite mejorar a futuro la identificación y manejo de éste síntoma para brindar mayor confort al paciente.

Palabras clave: Percepción del Dolor; Prevalencia; Dolor; Cali dad de la Atención en Salud; Estudio Observacional

Objective:

To establish the hospital care quality indicators associated with pain management (prevalence, intensity, and interference) in adult inpatients, following the implementation of strategies framed within the pain-free Hospital Policy at a third-level institution.

Methodology:

Observational, descriptive, cross-sectional trial. Patients over 18 years of age, hospitalized for more than 24hours, and who previously signed their informed consent were included. The Brief Pain Inventory - Short Form in Spanish was adminis tered for pain evaluation, and the sex and service differences were estimated using the Wilcoxon test for quantitative variables and x2 for qualitative variables.

Results:

Three hundred thirty-eight participants were includ ed. The prevalence of pain was 43.4%, with a higher percentage among females (52.1% vs 28.8%, P <0.001) and in the surgical services (48.0% vs 37.5%, P = 0.05). Women showed higher intensity in the "minimum pain" item (median 3 interquartile range 2-5 vs median 2 interquartile range 0-1, P=0.009). The activities with the highest interference were sleep and general activity in both sexes and services.

Discussion:

The hospital quality of care indicators herein measured allow for an enhanced approach to characterize pain in this population group, with a view to improving pain identifica tion and management in the future to provide a more comfortable experience for the patient.

Keywords: Pain Perception; Prevalence; Pain; Quality of Health Care; Observational Study

Introducción

Durante la hospitalización, uno de los principales pro blemas que presentan los pacientes es el dolor. Este síntoma es muy frecuente y varía en intensidad de acuerdo a la patología de base. Diferentes estudios han establecido que entre el 10 al 50% de los pacientes adultos hospitalizados presentan dolor con una intensidad mod erada a severa, lo cual genera un efecto negativo a diferentes niveles.1-3

El dolor agudo se asocia a la presencia de cambios metabólicos, endocrinos e inflamatorios,4 que pueden ocasionar un incremento en la morbilidad y estancia hospitalaria, cuando no es identificado y controlado adecuadamente. Así mismo, el dolor se relaciona con cambios a nivel psicológico los cuales traen como resultado un aumento de la angustia, el estrés y el miedo, interfiriendo con las actividades de la vida cotidiana, especialmente en pacientes ancianos.5 Durante la perma nencia en el hospital, también se ha identificado que el incremento en la intensidad del dolor empeora síntomas como depresión, ansiedad y disminuye la calidad de vida de estos pacientes.6-8 Estudios a nivel nacional han reportado las consecuencias del inadecuado manejo de dolor a nivel hospitalario, entre ellas lesión tisular que desencadena respuestas a nivel ventilatorio, alteraciones en la circulación, gastrointestinales y urinarias; también se presentan modificaciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas,9 cronificación del dolor, trastornos en el funcionamiento de los sistemas cardíaco, respiratorio, digestivo, inmunológico y endocrino.10 Es por esto que las actividades en torno a la identificación y control del dolor deben ser una prioridad para disminuir los efectos negativos de este síntoma en los pacientes hospitalizados.11

Teniendo esto en cuenta, la medición de la prevalencia, intensidad e interferencia del dolor se han utilizado como indicadores de la calidad del cuidado brindado durante la hospitalización.12-14 En el 2013, éstos indicadores fueron medidos en pacientes hospitalizados en una institución de tercer nivel en Bogotá, lo cual motivó la implementación de estrategias encaminadas a reconocer el dolor como quinto signo vital dentro de la "Política Clínica Sin Dolor".15 Por todo lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo establecer los indicadores de la calidad del cuidado hospitalario relacionados con el manejo del dolor (prevalencia, intensidad e interferencia) en pacientes adultos hospitalizados posterior a la implementación de estrategias enmarcadas en la "Política Clínica Sin Dolor" de una institución de tercer nivel.

Materiales y métodos

Estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con hospitali zación mayor a 24horas en una clínica privada de tercer nivel en la ciudad de Bogotá, entre mayo y septiembre del 2015, a través de un muestreo consecutivo y a conve niencia. Se excluyeron los pacientes con déficit neuroló gico, hospitalizados en cuidados intensivos, obstetricia y aquellos con dificultades para la comunicación.

Teniendo en cuenta la prevalencia del dolor reportada previamente (67,5%) en la misma institución,15 una precisión del 5% y un nivel de confianza del 95%, se estimó una muestra de 338 pacientes a incluir en el presente estudio. Para la medición del dolor (prevalencia, intensidad e interferencia) se utilizó el Brief Pain Inventory - Short Form (BPI-SF).16 Adicionalmente, se definió "gran interferencia" como un puntaje >8 en cualquiera de las siete actividades evaluadas. El equipo investigador acom pañó el diligenciamiento de la encuesta previa firma del consentimiento informado y tomó datos adicionales de la historia clínica tales como edad, escolaridad, servicio tratante y manejo analgésico ordenado. Las especialidades se agruparon en: quirúrgicas (cirugía general, urología, ginecología, traumatología y ortopedia) y no quirúrgicas (medicina interna, neurología, neumología, oncología, hematología, reumatología, cuidados paliativos). El manejo analgésico se clasificó como uni o multimodal, incluyendo técnicas analgésicas en éste último grupo.

Las variables cuantitativas se reportan como medianas y Rangos Intercuartílicos (RIQ) dado que no presentaron una distribución estadística normal. Las variables cuali tativas se describen como frecuencias absolutas y relati vas. Para estimar diferencias entre el género y el tipo de servicio, se utilizó el test de x2 o Fisher, según corre spondiese y Wilcoxon para las variables cualitativas y cuantitativas, respectivamente. Se interpretaron como diferencias estadísticamente significativas aquellas con un valor p < 0.05 con pruebas de hipótesis a dos colas. El análisis de los datos fue realizado en Stata® 13.0. Este estudio fue avalado por el comité de ética en investiga ciones de la Fundación Universitaria Sanitas.

Resultados

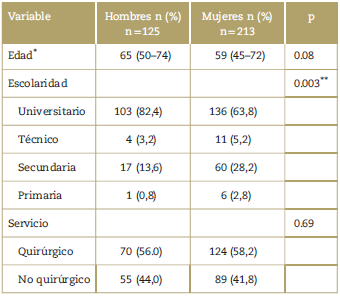

Se incluyeron 338 participantes, 125 hombres (37,0%) y213 (63,0%) mujeres, sus características se describen en la Tabla 1. La mediana de edad en toda la población fue 61 años (RIQ 47 - 73 años), sin diferencias estadísticas por género. La prevalencia general de dolor fue de 43,4%, siendo aún más alta en los servicios quirúrgicos (47,9%) que en los no quirúrgicos (37,5%), (p = 0,05).

Tabla 1 Características sociodemográficas de los pacientes

∗ Mediana (RIQ).

∗∗ Las diferencias fueron estimadas con el test de Fisher.

Fuente: Autores.

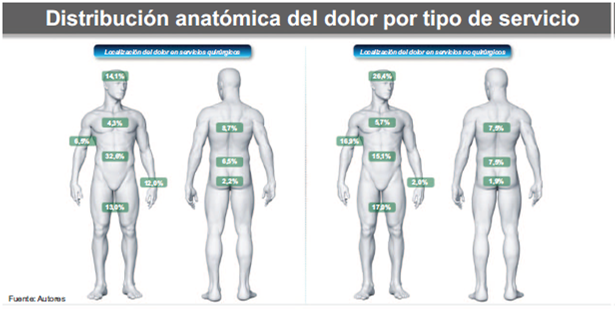

El sitio anatómico con mayor reporte de dolor en toda la población fue el abdomen (26,2%) seguido de cabeza y cuello (18,6%), miembros inferiores (14,5%) y superiores (10,3%). Las zonas con menor reporte de dolor fueron cadera (8,3%), dorso (8,3%), región lumbar (6,9%), tórax (4,8%) y región sacro-glútea (2,1%).

Las mujeres presentaron mayor frecuencia de dolor en miembros superiores (11,0% vs. 8,3%), tórax (6,4% vs. 0%) y cabeza y cuello (22,0% vs. 8,3%), mientras que los hombres reportaron dolor en abdomen (33,3% vs. 23,8%), región lumbar (11,1% vs. 5,5%), miembros inferiores (16,6% vs. 13,7%) y cadera (13,9% vs. 6,7%). La distribución de dolor por zonas anatómicas de acuerdo al tipo de servicios se observa en la Figura 1 (Localización anatómica del dolor por servicio tratante).

La intensidad de dolor de acuerdo al ítem "dolor actual" fue 53,8% para dolor leve, 31,0% para dolor moderado y 15,2% para dolor severo. Teniendo en cuenta el servicio tratante, los pacientes no quirúrgicos presentaron dolor leve con más frecuencia (58,5% vs, 51,1%), mientras que el dolor moderado fue más frecuente en los servicios quirúrgicos (26,4% vs, 33,7%) y el dolor severo fue similar en ambos servicios (15,1% vs 15,2%), (p = 0,63).

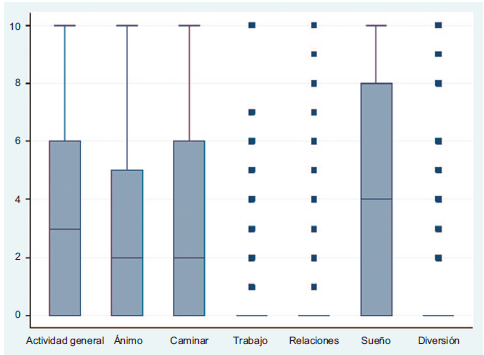

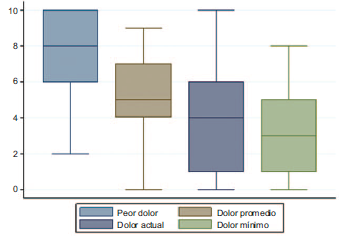

De acuerdo a la escala análoga visual para cada ítem de intensidad de dolor, se reportó una mediana de 8 (RIQ 6 10) para "peor dolor", 5 (RIQ 4-7) para "dolor promedio",4 (RIQ 1-6) para "dolor actual" y 3 (RIQ 1-5) para "dolor mínimo", como se observa la Figura 2 (Intensidad del dolor en pacientes hospitalizados según la Escala Visual Análoga (BPI-SF)). Con respecto a la interferencia de dolor en las diferentes actividades evaluadas, el sueño y la actividad general fueron las más afectadas, seguidas de estado de ánimo y caminar Figura 3 (Interferencia del dolor en pacientes hospitalizados). En esta misma vía, el 19,2% de los participantes reportó gran interferencia del dolor (>8) en por lo menos una actividad, especialmente en el sueño (12,4%) y la actividad general (8,5%).

Fuente: Autores.

Figura 2 Intensidad del dolor en pacientes hospitalizados según la Escala Visual Análoga (BPI-SF).

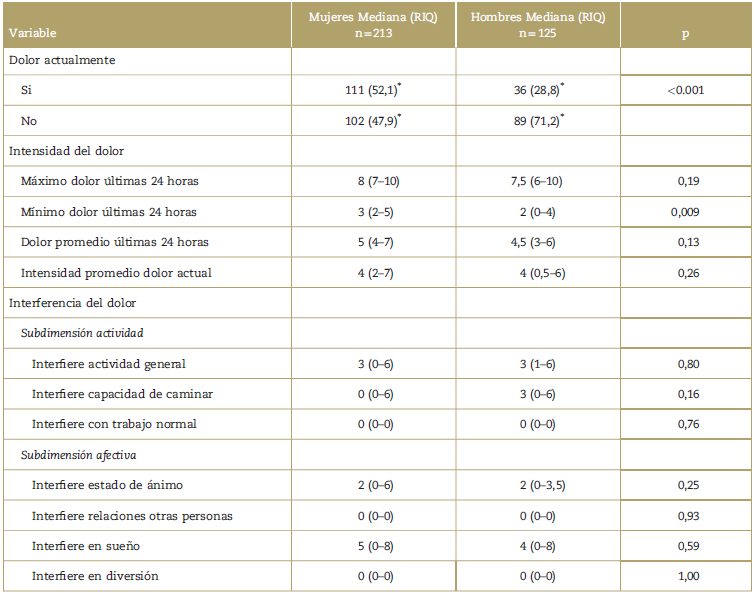

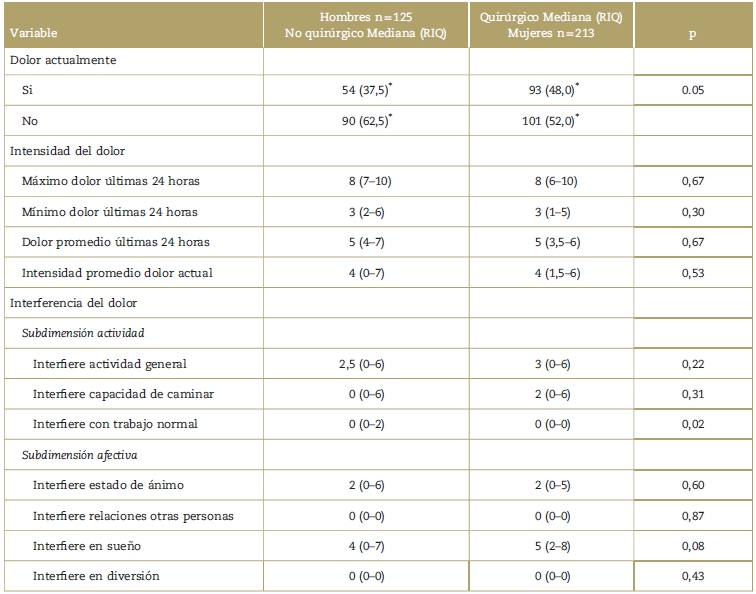

Evaluando la intensidad e interferencia por género se encontró que las mujeres presentaron mayor frecuencia de dolor e intensidad especialmente en el ítem “dolor mínimo en las últimas 24 horas”. Sin embargo, no se encontraron diferencias respecto a la interferencia del dolor en las diferentes actividades por género (Tabla 2). En esta misma vía, la intensidad e interferencia del dolor de acuerdo al tipo de servicio fue similar en todos sus ítems, excepto para trabajo normal (Tabla 3).

Tabla 2 Intensidad e Interferencia del dolor de acuerdo al género

∗ n (%). Lamedición del dolor fue realizada con BPI-SF. Las diferencias por género se calcularon con la prueba de Wilcoxon para las variables cuantitativas y X2 para las cualitativas.

Fuente: Autores.

Tabla 3 Intensidad e Interferencia del dolor de acuerdo al servicio tratante

∗ n (%).La medición del dolor fue realizada con BPI-SF. Las diferencias por género se calcularon con la prueba de Wilcoxon para las variables cuantitativas y X2 para las cualitativas.

Fuente: Autores.

En relación al manejo del dolor, se encontró que el 5.4% de los participantes que reportaron dolor al momento de la encuesta no estaba recibiendo ningún tratamiento analgésico.

La analgesia multimodal fue el abordaje terapéutico más utilizado (64,1%), especialmente en los servicios quirúrgicos. En los casos en los que se utilizaron opioides, el 66,6% correspondía a agonistas totales (Morfina 81,2%, Hidromorfona 18,7%) siendo también más frecuente el uso de este tipo de opioides en los servicios quirúrgicos respecto a los no quirúrgicos (85,0% vs 55,0%, p = <0.001)

En menos del 2% de los encuestados se utilizó alguna técnica analgésica (morfina espinal) para el manejo del dolor.

Discusión

De los indicadores de calidad en el cuidado hospitalario evaluados en este estudio, la prevalencia de dolor al momento de la encuesta fue 43,4%, siendo mayor en el género femenino y los servicios quirúrgicos. La intensidad de dolor fue ligeramente mayor en las mujeres, princi palmente para el ítem "dolor mínimo"; sin embargo, no se encontraron diferencias por el tipo de servicio. Por otra parte, no se identificó que la interferencia en las actividades tuviera diferencias significativas por género o servicio tratante; no obstante, llama la atención lo reportado por los pacientes de servicios quirúrgicos sobre la interferencia en la capacidad para caminar y dormir.

De acuerdo a la medición anterior, realizada en el año 2013 en la misma institución hospitalaria de tercer nivel,15 se presentó una reducción del 24,1% en la prevalencia del dolor. Esta disminución puede obedecer a la implementación de diferentes estrategias de sensibilización e identi ficación del dolor durante el año 2014; entre ellas, la creación de la Política Hospital sin Dolor a nivel institucional, la inclusión del dolor como quinto signo vital para lo cual se desarrollaron espacios específicos en la historia de ingreso, el módulo de registro de signos vitales por enfermería y la implementación de escalas para identi ficar el dolor en adultos y en niños (4 a 15 años). Dichas estrategias pudieron repercutir tanto en la oportunidad del tratamiento farmacológico como en la aplicación de medidas no farmacológicas (contención física y verbal, técnicas de respiración, actividades ludicas).

Un escenario diferente ha sido reportado en un Hospital Universitario en Canadá, en donde se encontró un incremento en la prevalencia de dolor del 13%, después de dos mediciones separadas. Si bien los autores no mencionan razones por las que esto pudo haber ocurrido, se considera que puede ser consecuencia de la falta de implementación de estrategias específicas para identificar y controlar el dolor en la institución entre los periodos de evaluación. (2) Adicionalmente, la medición del dolor fue realizada con instrumentos diferentes (Inventario Breve de DoIor BPI-SF contra American Pain Society Patient Survey Questions) pudiéndose alterar la comparabilidad de resultados.2,17,18

Desde la perspectiva de la intensidad en las dos mediciones realizadas en la misma institución,15 el dolor moderado a severo se presentó en el 46,2% de los casos, siendo especialmente alto en los servicios quirúrgicos; sin embargo, se observó una disminución de la proporción de pacientes con esta intensidad de dolor (51,1% vs. 46,2%). Adicionalmente y en relación a la intensidad para el ítem "dolor actual", en el estudio previo se obtuvo una calificación similar (3.7 vs. 4), permitiendo suponer que el efecto de las medidas para controlar el dolor se ha mantenido en la institución.

Se considera necesario un enfoque adicional donde se identifiquen aquellos factores asociados al paciente y/o a la atención hospitalaria como condicionantes de esta intensidad del dolor o la evaluación del efecto de las estrategias terapéuticas (manejo personalizado, analgesia multimodal, técnicas analgésicas) en la intensidad de este síntoma.19 Este dato es comparable con los encontrados por estudios que evalúan la intensidad del dolor post operatorio (54.1% 9 y 53.6%20) en instituciones hospitalar ias colombianas. Por otra parte, la frecuencia de dolor moderado a severo fue menor al compararla con otras series internacionales (Canadá: 77%, (2) Italia: 70%, (3) Alemania 58%.17 La frecuencia de dolor moderado a severo en estos países es preocupante, porque el inadecuado manejo del dolor durante la hospitalización se relaciona con inadecuado control del mismo al momento del egreso, pudiendo generar aumento de re-consulta a urgencias y reingreso hospitalario.21 Adicionalmente, diferentes estu dios han identificado que la presencia de dolor con intensidad moderada a severa durante el postoperatorio contribuye al desarrollo de dolor crónico, recomendando algunas estrategias como el uso de técnicas de anestesia regional para prevenir su aparición.22

Como es conocido, el dolor interfiere con el desarrollo de diferentes actividades de la vida cotidiana tanto a nivel general23 como hospitalario.24,25 Se ha encontrado que las personas que presentan mayor nivel de inter ferencia en alguna actividad, tienen mayores niveles de ansiedad y depresión.26 La literatura reporta que las actividades usualmente más afectadas en pacientes hospitalizados son la capacidad de divertirse (5,7), caminar (5,6), actividad general (5,4) y sueño (5,1), siendo esta ultima la más afectada en los pacientes que participaron en este estudio. (2). Respecto a la medición anterior, el sueño continua siendo la actividad en la que el dolor presenta mayor interferencia.

En el estudio anterior, los autores acuñaron el término "gran interferencia del dolor" para aquellas actividades en las que la puntuación fue mayor o igual a 8/1015;al comparar los hallazgos de este ítem con el estudio anterior, se encontró una reducción del 45% (65% vs. 19,2%), permitiendo suponer que las intervenciones educativas no solo se ven reflejadas en la prevalencia e intensidad del dolor, sino también en la interferencia, lo que puede significar que la calidad de la atención a nivel hospitalario ha mejorado. Sería interesante para próximos estudios poder evaluar, en aquellos pacientes que repor tan gran interferencia, la presencia de síntomas como ansiedad o depresión, para comprender mejor el compo nente emocional del dolor.

Una de las limitaciones del presente estudio está relacionada con la naturaleza del corte transversal, donde no puede evaluarse la direccionalidad entre la intensidad e interferencia del dolor y el efecto de los medicamentos prescritos o administrados. Por otra parte, no se realizó un análisis de los indicadores por tipo de poblaciones como pacientes oncológicos o pediátricos; para esto se requieren estudios de validación previos, con el objetivo de establecer adecuadamente los instrumentos de medición en cada escenario, en particular en niños con edades comprendidas entre tres meses y cuatro años. Por otra parte, es importante resaltar que se utilizó el mismo enfoque metodológico, tanto en el estudio actual como en la medición anterior, con el mismo instrumento de medición para la evaluación del dolor y su diligencia-miento fue acompañado por el equipo investigador para aclarar dudas, por lo tanto las respuestas dadas son objetivas, haciendo los resultados comparables entre las dos mediciones.

Conclusiones

La implementación de estrategias encaminadas a mejorar la identificación y el control del dolor en pacientes hospitalizado demostró mejoras en los indicadores de la calidad del cuidado hospitalario (prevalencia, intensidad e interferencia del dolor) medidos en este estudio.

Este tipo de información permite caracterizar mejor el dolor en este tipo de población, lo que servirá como información para estudiar más a fondo la prescripción y administración de medicamentos para el manejo del dolor que se está utilizando en la institución.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animals. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experi mentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes, adicionalmente se han seguido las pautas éticas nacionales e internacionales en el manejo de la confidencialidad asegurando la anonimidad de los datos.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado.

Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

REFERENCIAS

1. Sawyer J, Haslam L, Robinson S, et al. Pain prevalence study in a large Canadian teaching hospital. Pain Manag Nurs 2008;9:104-112. [ Links ]

2. Sawyer J, Haslam L, Daines P, et al. Pain prevalence study in a large Canadian teaching hospital. Round 2: Lessons learned? Pain Manag Nurs 2010;11:45-55. [ Links ]

3. Fabbian F, Giorgi A, De , et al. Pain prevalence and management in an internal medicine setting in Italy. Pain Res Treat 2014; 2014:628284. [ Links ]

4. Joshi GP, Ogunnaike BO. Consequences of inadequate postoperative pain relief and chronic persistent postoperative pain. Anesthesiol Clin North America 2005;23:21-36. [ Links ]

5. Linde JMM, Rodríguez AFU, Rodríguez JF. Dolor, calidad de vida y estado anímico, relacionados con la salud de pacientes ancianos hospitalizados. Pensam Psicológico 2013;11:43-53. [ Links ]

6. Niv D, Kreitler S. Pain and quality of life. Pain Pract 2001;1: 150-161. [ Links ]

7. Skevington SM. Investigating the relationship between pain and discomfort and quality of life, using the WHOQOL. Pain 1998; 76:395-406. [ Links ]

8. Molina J, Figueroa J, Uribs A. El dolor y su impacto en la calidad de vida y estado anímico de pacientes hospitalizados. Univ Psychol 2013;12:55-62. [ Links ]

9. Machado-alba JE, Machado-duque ME, Calderón V, et al. ¿Estamos controlando el dolor posquirurgico? Rev Colomb Anestesiol 2013;41:132-138. [ Links ]

10. Cardona E, Castaño ML, Builes AM, et al. Manejo del dolor posquirurgico en el Hospital Universitario San Vicente de Paul de Medellin. Rev Colomb Anestesiol 2003;31:111-117. [ Links ]

11. Fortner BV, Okon TA, Ashley J, et al. The Zero Acceptance of Pain (ZAP) Quality Improvement Project: evaluation of pain severity, pain interference, global quality of life, and pain-related costs. J Pain Symptom Manage 2003;25:334-343. [ Links ]

12. Gordon D, Dahl J, Miaskowski C, et al. American Pain Society recommendations for improving the quality of acute and cancer pain management. Arch Intern Med 2005;165:1574-1580. [ Links ]

13. Wells N, Pasero C, Mccaffery M. Chapter 17. Improving the Quality of Care Through Pain Assessment and Management. In: Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Agency for Healthcare Research, Quality, editor. Rockville; 2008. [ Links ]

14. Bolíbar I, Català E, Cadena R. El dolor en el hospital: de los estándares de prevalencia a los de calidad. Rev Esp Anestesiol Reanim 2005;52:131-140. [ Links ]

15. Erazo MA, Pérez L, Colmenares CC, et al. Prevalencia y caracterización del dolor en pacientes hospitalizados. Rev Soc Española del Dolor 2015;22:241-248. [ Links ]

16. Cleeland C. The Brief Pain Inventory User Guide [Internet]. The Brief Pain Inventory 2009;[cited September 30, 2017]. Available at: https://goo.gl/j1Q2x3. [ Links ]

17. Gerbershagen K, Gerbershagen HJ, Lutz J, et al. Pain prevalence and risk distribution among inpatients in a German teaching hospital. Clin J Pain 2009;25:431-437. [ Links ]

18. Van Hecke A, Van Lancker A, De Clercq B, et al. Pain intensity in hospitalized adults: a multilevel analysis of barriers and facilitators of pain management. Nurs Res 2016;65:290-300. [ Links ]

19. Strohbuecker B, Mayer H, Evers GCM, et al. Pain prevalence in hospitalized patients in a German university teaching hospital. J Pain Symptom Manage 2005;29:498-506. [ Links ]

20. Cadavid A, Mendoza J, Gómez N, et al. Prevalencia de dolor agudo posoperatorio y calidad de la recuperación en el Hospital Universitario San Vicente de Paul, Medellín, Colombia. Iatreia 2007;22:11-15. [ Links ]

21. Desbiens N, Wu A, Alzola C, et al. Pain during hospitalization is associated with continued pain six months later in survivors of serious illness. Am J Med 1997;102:269-276. [ Links ]

22. Andreae MH, Andreae DA. Regional anaesthesia to prevent chronic pain after surgery: a Cochrane systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2013;111:711-720. [ Links ]

23. Scudds R, Ostbye T. Pain and pain-related interference with function in older Canadians: the Canadian Study of Health and Aging. Disabil Rehabil 2001;23:654-664. [ Links ]

24. Boerlage AA, van Dijk M, Stronks DL, et al. Pain prevalence and characteristics in three Dutch residential homes. Eur J Pain 2008;12:910-916. [ Links ]

25. Arbonés E, Montes A. El dolor en los pacientes hospitalizados: estudio transversal de la información, la evaluación y el tratamiento. Rev Soc Española del Dolor 2009;16:314-322. [ Links ]

26. Barry DT, Pilver CE, Hoff RA, et al. Pain interference and incident mood, anxiety, and substance-use disorders: findings from a representative sample of men and women in the general population. J Psychiatr Res 2013;47:1658-1664. [ Links ]

texto em

texto em