Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Suma Psicológica

versão impressa ISSN 0121-4381

Suma Psicol. vol.20 no.2 Bogotá jul./dez. 2013

https://doi.org/10.14349/sumapsi2013.1239

doi: 10.14349/sumapsi2013.1239

Atribuciones de culpa a partir del estatus del testigo y la intencionalidad

Attributions of guilt from witness status and intentionality

Karol Contreras; Harold Urueña

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Colombia.

La correspondencia relacionada con este artículo debe ser dirigida a Harold Urueña o Karol Contreras. Correos electrónicos: harold.uruena@gmail.com; karolacontrerast@gmail.com.

Recibido. 15 de marzo 2013 Aceptado. 28 de noviembre 2013.

Resumen

En esta investigación se evaluó el efecto del estatus social de los testigos y la intencionalidad de la persona sobre las atribuciones de culpa que realizan los individuos. Participaron 178 estudiantes universitarios y se utilizaron 4 historias que describen un evento de fraude en un ambiente académico, variando la intencionalidad del sospechoso (intencional - no intencional) y el estatus social del testigo (alto - bajo). Los resultados mostraron que no existe un efecto del estatus social y de la intencionalidad en las atribuciones de culpa. Los resultados son interpretados a la luz de estudios previos sobre atribución de culpa con el propósito de incorporar elementos nuevos como las creencias previas de los participantes e información que acompañe y resalte el estatus de los testigos para guiar las investigaciones futuras.

Palabras clave: atribución de culpa, percepción social, intencionalidad, estatus social, testigos.

Abstract

The effect of the social status of the witnesses and the intent of the person, on the powers of guilt made by individuals were evaluated in this research. 178 college students participated and 4 stories that describe an event of fraud in a learning environment were used, varying the suspect's intentionality (intentional -not intentional) and social status of the witness (high -low). The results showed that there is an effect of social status and intentionality attributions of guilt. Results are interpreted in light of previous studies on attribution of blame in order to incorporate new elements as prior beliefs of the participants and accompanying information and highlight the status of witnesses to guide future research.

Key words: blame attribution, social perception, intentionality, social status, witnesses.

Para adaptarse a cualquier medio es fundamental que las personas logren entablar relaciones de causalidad entre los eventos que los rodean y así asegurar una interacción favorable con el entorno. El aprendizaje de estas relaciones causales según Kemp, Goodman y Tenenbaum (2010) representan uno de los procesos cognitivos más básicos e importantes que sustentan los procesos cognitivos de orden superior tales como la comprensión conceptual, la solución de problemas y la toma de decisiones. Además permite a los agentes -incluyendo a los humanos y animales- saber que dos eventos están conectados por algún tipo de enlace o mecanismo, de tal manera que la presencia o la ausencia de la causa son constantemente seguidas de la presencia o la ausencia del efecto. Esto permite predecir acontecimientos futuros a partir de la información actual (Hagmayer, Meder, von Sydow & Waldmann, 2011).

Una de las posturas más importantes acerca del aprendizaje de relaciones causales afirma que estas pueden inferirse a partir de correlaciones. Sin embargo, es necesario aclarar que las correlaciones son bidireccionales, ya que ambos eventos covarían en conjunto y no implica que uno de los dos sea la causa del otro. En contraste las relaciones causales son unidireccionales, de tal forma que las causas producen efectos pero los efectos no producen causas. De este modo, las posturas de aprendizaje de correlaciones deberían postular algún mecanismo que permita a los organismos diferenciar las causas de las simples correlaciones. Por otra parte, hay otras posturas que se enmarcan dentro de un modelo computacional de la inferencia de las relaciones causales y postulan, dentro del marco de la teoría del poder causal, que las inferencias causales se derivan a partir de ecuaciones que tienen en cuenta la independencia de todas las causas posibles, observadas y no observadas de un efecto, de manera que para un mismo efecto en donde pueden presentarse muchas causas candidatas, la selección de una de ellas como causa depende de un análisis más exhaustivo por parte del agente o perceptor (Buehner & Cheng, 2005). Es a partir de este modelo que se diseña la presente investigación.

Se ha argumentado que el proceso que permite las inferencias de las relaciones causales promueve las atribuciones o juicios de responsabilidad y culpa. Los juicios de responsabilidad se refieren al grado en que los agentes reflejan ser ejecutores del resultado de algunas acciones, y los juicios de culpabilidad tienen que ver con la apreciación de los observadores sobre un agente que es considerado como autor directo o indirecto de un acontecimiento socialmente negativo (Mantler, Glenn & Stewart, 2003). Para que a una persona se le señale como responsable y/o culpable de un suceso socialmente negativo (por ejemplo, atropellar a alguien), debe ser como requisito mínimo un agente causal que haya provocado dicho acontecimiento negativo (en el ejemplo anterior, acelerar cuando no debía, pasarse un semáforo en rojo u otros factores originados por el conductor) (Lagnado & Channon, 2008). La importancia de estos juicios es que permiten a las personas ejercer algún tipo de control social para fomentar conductas altruistas y pro sociales. A manera de ejemplo, para las personas a quienes se les atribuye la responsabilidad de actos socialmente aceptados como el heroísmo en una situación crítica (e.g. evitar un robo a un desconocido), existen diferentes formas de reconocimiento y premiación, lo que afectará la probabilidad de ocurrencia futura de su propio comportamiento y el de otras personas para quienes son un ejemplo de conducta en situaciones parecidas. Del mismo modo, permiten castigar aquellos comportamientos que no se ajustan a la normatividad de convivencia, pues las personas a las que se les atribuyen culpa o responsabilidad de un hecho reprochable en esa sociedad son vistas como transgresores de la ley, ya sea porque generaron o porque no evitaron que ocurriera el hecho, y se les castiga para evitar dicha transgresión (Denson, Lickel, Curtis, Strenstrom & Ames, 2006). Sin embargo, aunque los juicios de causa y culpa están estrechamente relacionados, tienen algunas diferencias que hay que tener en cuenta, ya que por ejemplo, alguien puede causar un resultado desafortunado pero no ser culpable, como cuando algún niño dispara un arma que se encontró y como resultado mata a su amigo de juego, por lo tanto es causante y responsable de la muerte de su amigo. En este caso el niño sería visto como culpable a diferencia de su padre, - el dueño del arma, quien no sería visto como responsable de la tragedia, pero si como el culpable por el descuido de no guardar el arma en un lugar seguro (Chockler & Halpern, 2004; Shafer, 2001).

Aun así, se ha encontrado que existe una estrecha relación entre las atribuciones de causa y culpabilidad. Lagnado y Channon (2008) evaluaron la influencia de la intencionalidad y los efectos de primacía o recencia en las atribuciones de causa y culpa. Se llevó a cabo la evaluación en 80 estudiantes universitarios a través de 18 historias que conducían a un resultado socialmente negativo- como por ejemplo las muertes de algunas personas. En las historias se varió la presentación de actos intencionales, no intencionales y eventos físicos. También se varió la ubicación de esos actos en la cadena causal, es decir si estaban inmediatamente anterior al evento negativo (recencia causal) o si estaban al principio de una serie de eventos que terminaban con el evento negativo (primacía causal). En cada historia el participante de la investigación (quien era al mismo tiempo el perceptor, o quien hizo los juicios) evaluó las acciones de los actores, según unas historias ficticias que se le presentaban y que resaltaban el carácter accidental o intencional de unos sucesos trágicos. Posterior a ello atribuyeron si el actor era causante y/o culpable de dichas consecuencias negativas a través de una escala de 0 a 100, donde 100 significaba que el evento fue en absoluto fue causado por el actor, para los juicios de causa o es en absoluto culpable para los juicios de culpa. Se encontró que se atribuye mayor culpabilidad y causación cuando los eventos son intencionales que cuando no lo son, lo que es evidencia de que la intencionalidad es un criterio clave para la atribución de culpa.

De igual modo, se ha propuesto que las personas tienden a comprender y dar explicaciones del comportamiento de los agentes vinculando sus acciones con las intenciones. Los estados intencionales se definen a grandes rasgos como la propiedad de los sujetos para representarse objetos, acciones, acontecimientos, posibilidades (Jorba-Grau, 2011), y estas sirven como herramienta para en primer lugar, identificar a aquellos entes en el mundo que tienen la intencionalidad para moverse de los que no (e.g. los operarios vs. las herramientas) (Kim, Soo Do & Kim, 2001; Schweickert & Zhuangzhuang, 2010), y en segundo lugar para explicar las acciones de los seres intencionales, atribuyéndoles deseos, expectativas y creencias, pues el punto fundamental es que según las personas las intenciones causan acciones y entre más fuerte es la intención más exitosa debe ser una acción. Esto tiene una gran utilidad evolutiva puesto que permitió a los seres humanos identificar quienes podrían ser enemigos potenciales, amigos, compañeros, depredadores o presas (Preston, Ritter & Wegner, 2011).

Cabe resaltar que las formas en que se producen las inferencias de culpabilidad se estudian bajo dos modelos diferentes. Por un lado, en los modelos prescriptivos o preceptivos se explica el proceso que sigue un agente ideal en la generación de juicios de culpa. Por otra parte, los modelos descriptivos explican el proceso que siguen las personas realmente en la elaboración de juicios de culpa. El presente trabajo se basa en el modelo descriptivo de control culpable de Alicke (2000), el cual tiene el supuesto de que la atribución de culpa se ve influida por el control personal, que involucra la libertad del actor implicado al llevar a cabo comportamientos para lograr o evitar ciertas consecuencias. El control personal puede ser identificado mediante la evaluación de la relación entre tres elementos: primero, estados mentales (deseos, planes, motivos y conocimientos de la persona); en segundo lugar se tiene el elemento comportamental (acciones u omisiones de acciones), y por último las consecuencias (resultados inmediatos o extendidos en el tiempo). Estos elementos crean enlaces entre los estados mentales y el comportamiento, en donde se evalúa si las acciones fueron elegidas libremente o si el actor fue forzado a realizar ciertos comportamientos. Entre el comportamiento y la consecuencia, se evalúa el impacto único del actor sobre la consecuencia. Entre los estados mentales y la consecuencia, se evalúa si las consecuencias fueron deseadas y anticipadas.

Tanto en los modelos normativos como en los descriptivos se plantea que las personas hacen atribuciones de culpa sobre criterios de intención (deseo de alcanzar ciertas consecuencias de sus actos), causación (probabilidad que el acto por si solo puede causar la consecuencia) y previsibilidad (anticipar las consecuencias de sus actos) (Varma, 2011). Sin embargo, las atribuciones de culpa y los juicios de control personal son influenciados por evaluaciones espontáneas que se realizan de forma inmediata acerca de los elementos mentales, comportamentales y de consecuencias. Las evaluaciones espontáneas son reacciones afectivas hacia las consecuencias y las personas involucradas, que se realizan a partir de factores evidentes como la intención, motivación, conocimiento comportamiento y consecuencias de la persona o factores extraevidenciales tales como el atractivo social de la persona, su reputación o su estatus social (Alicke, 2000).

El estatus está determinado por ciertas dimensiones como la educación, la cantidad de ingresos, la ocupación y el lugar de residencia, acompañado por características como la raza, el género y la edad (Hawkins, Best & Coney, 1997). En el ámbito académico el estatus está definido por la percepción de popularidad, preferencia social y el número de relaciones existentes (Garandeau, Ahn & Rodkin, 2011; Jiménez, Moreno, Murgui & Musitu, 2008). Las principales características que definen a un individuo como popular son ser aplicado en sus estudios, tener actividades extracurriculares importantes (e.g. ser deportista), vestir con ropa de moda, tener altos logros académicos y tener amplios vínculos sociales. Es importante aclarar que el individuo debe cumplir con todas o bien la mayoría de las características nombradas para ser popular. Sólo cumplir una no basta, de hecho, si solo cumple una de estas características y/o tiene las características opuestas a las mencionadas, el individuo es juzgado por sus pares como raro, perdedor o nerd (J. Bishop, Bishop, Gelbwasser, Green & Zuckerman, 2003).

Respecto a la relación del estatus y las atribuciones de culpa en ámbitos académicos Gini (2006), buscó analizar el impacto del estatus del grupo en la percepción de niños de 14 años en un incidente de matoneo físico. Para este estudio se utilizó una historia en la cual dos grupos se cruzaron en la clase de baloncesto y no podían coordinar cuál de los dos grupos tenía el turno para jugar. Acto seguido se presentó un evento de agresión porque ambos grupos reclamaban derecho sobre la cancha. En las historias se manipuló el estatus del grupo, donde un alto estatus se relacionaba con ser muy buenos deportistas y haber ganado el torneo escolar, mientras que el bajo esta-tus se relacionaba con no ser muy buenos en este deporte y solo jugarlo por diversión, y se intercambiaron el papel de agresor y víctima de los actores en la historia. Se encontró que los participantes juzgaron al grupo de alto estatus como más culpable que a los otros grupos y al grupo de bajo estatus lo juzgaban como menos culpable. Estos resultados se explican a la luz de que el estatus social, al parecer, juega un rol significativo en la atribución de culpa cuando se trata de un grupo externo; es decir, un grupo diferente al que pertenece el perceptor. En relación con el modelo de Alicke (2000), se podría inferir que el estatus funciona como evaluación espontanea en la atribución de culpa en ausencia de información concreta de intencionalidad, previsibilidad y causación.

Por otra parte, también se usa el estudio de la atribución de culpa en el estudio de las características de los testigos en ámbitos legales. Respecto a las características de los testigos, Swenson, Nash y Rods (1984) pusieron a prueba la credibilidad de los testigos según el estatus, el sexo y la experiencia en un caso simulado de custodia de un menor, donde participaron 284 estudiantes universitarios. En dicho estudio se llevó a cabo una grabación de audio previa a la declaración, se presentó al testigo mencionando su profesión, su experiencia y su sexo; además se evalúo el recuerdo del testimonio y la credibilidad del mismo. Se encontró que respecto al sexo se percibió como más confiable el discurso del testigo cuando era mujer que cuando era hombre; respecto a la experiencia, resultó más confiable el discurso del testigo que tenía más experiencia, es decir más años de labor; y finalmente respecto al estatus, se encontró como más confiable la declaración de los testigos cuando era un psicólogo o un trabajador social que cuando era un psiquiatra o un vecino, debido a que la profesión resultó ser un indicador de fiabilidad y de estatus en ciertas condiciones como la adopción. Esto permite añadir que las características de los testigos influyen en su credibilidad, razón por la cual estas características pueden estar ligadas a las evaluaciones espontáneas.

Además en la psicología del testimonio, que abarca la credibilidad del relato de los testigos, Ibañez (2009) señala que existen algunos sesgos que pueden influir en el discurso de los testigos, el sesgo de disponibilidad, el sesgo de confirmación y el sesgo de creencia. El sesgo de disponibilidad se refiere a la inferencia de probabilidades o frecuencias en evaluaciones intuitivas utilizando heurísticos que conducen a errores sistemáticos. El sesgo de confirmación se refiere a la tendencia de las personas a utilizar razones emocionales, motivacionales o fallos cognitivos para buscar información que confirmen sus creencias. El sesgo de creencia se refiere a la evaluación errónea de la evidencia basándose en la concordancia con las creencias más que sobre un razonamiento lógico.

Es así como la atribución de culpa requiere la evaluación de la intencionalidad, la previsibilidad y la causación que tiene el actor sobre las consecuencias. Además se requiere la evaluación de los estados mentales y comportamentales del actor, y los estados de la consecuencia y la interacción entre ellos; sin embargo las evaluaciones espontáneas pueden mediar la evaluación de los criterios anteriores o de sus interacciones. Se ha analizado empíricamente la intencionalidad, la previsibilidad y la causación según el modelo de Alicke (2000) en estudios como los de Lagnado et al. (2008), donde se encontró que estos criterios son suficientes para realizar una atribución de culpa. Respecto a las evaluaciones espontáneas, no se han realizado investigaciones directamente relacionadas con el modelo de Alicke; sin embargo, se han realizado investigaciones como la de Gini (2006), en la que se encuentra que el estatus de los actores juega un rol importante en la atribución de culpa.

Otro factor que está enmarcado en el estudio de las atribuciones de culpa en el ámbito jurídico, son las características de los testigos (Pickel & Staller, 2012) pues una de las características que tiene relevancia para atribuir credibilidad es el estatus social de los testigos, lo cual permite inferir que las características de los testigos están relacionadas con las evaluaciones espontáneas. Sin embargo, las investigaciones empíricas sobre las características de los testigos son recientes, debido a que los estudios anteriormente citados se han centrado solo en el estatus social del actor de la infracción y no del testigo que brinda la información (Palmer, Flowe, Takarangi & Humphries, 2013).

Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la intencionalidad del actor y el estatus social del testigo en la atribución de culpa. Se intentó responder a la pregunta de si existen diferencias en las atribuciones de culpa entre el estatus social alto y el estatus social bajo del testigo. De igual forma, se preguntó por las diferencias en las atribuciones de culpa entre la intencionalidad y no intencionalidad del actor, así como por los efectos del estatus social del testigo y la intencionalidad del actor de una infracción, sobre las atribuciones de culpa que realizan las personas.

Método

Participantes

En el estudio participaron 178 estudiantes universitarios de psicología con edades promedio de 19.8 años. En cuanto al sexo, 147 fueron mujeres y 31 hombres. Se realizó un muestreo no probabilístico.

Diseño

Se utilizó un diseño factorial de 2x2, en el cual uno de los factores fue el de intencionalidad del actor (intencionalidad y no intencionalidad) y el otro factor fue el de estatus social del testigo (alto y bajo). La asignación a los grupos se realizó de manera aleatoria.

Instrumentos

Se utilizó una historia ficticia creada por los investigadores, y se dividió en cuatro versiones según los factores anteriormente expuestos en el diseño: intencionalidad y alto estatus, intencionalidad y bajo estatus, no intencionalidad y alto estatus, y por último no intencionalidad y bajo estatus. Cuatro historias en que se varió la intencionalidad y no intencionalidad del actor, y el estatus del testigo (alto-bajo). La intencionalidad hace referencia a si el actor actuó deliberadamente o por accidente (Gantt & Williams, 2013) y el estatus se refiere a las características de popularidad que tenga el testigo (Garandeau, Ahn & Rodkin, 2011; Jiménez, Moreno, Murgui & Musitu, 2008). Se redactaron las historias tomando en cuenta no sólo las variables que debían contener, sino también que narraran hechos cercanos a la vida cotidiana de los estudiantes universitarios.

Al final se les pedía a los participantes que marcaran una X sobre una línea horizontal que se encontraba en la hoja de respuestas y que comprendía en sus límites extremos los valores de 0 a 100. La marcación expresaba que tan seguros estaban de que el actor había cometido el acto, donde, 0 = "no es culpable en lo absoluto" y 100 = "completamente culpable".

Procedimiento

Se realizó un pilotaje previo con 40 participantes, con el fin de asegurar que los participantes percibieran y categorizaran a través de la lectura de la historia tanto la intencionalidad y no intencionalidad del actor, como el estatus alto y bajo del testigo. Luego, se seleccionó la muestra empleada para el estudio y se le solicitó a cada participante firmar el consentimiento informado, y una vez los participantes accedieron a hacer parte de la investigación, se les entregó uno de los cuatro cuadernillos que contenía una de las cuatro historias, al azar. La aplicación de la prueba se realizó de manera individual. Al terminar la lectura, los participantes emitieron sus juicios de culpabilidad marcando una X sobre una escala continua de 0 ("no es culpable") hasta 100 ("completamente culpable"). Adicionalmente se solicitó a los participantes redactar los criterios del testigo que tuvieron en cuenta para realizar dicha atribución de culpa.

Resultados

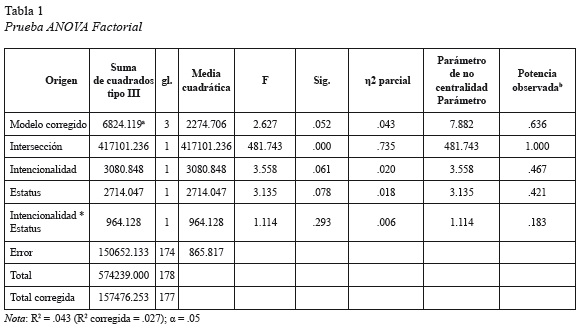

Se aplicó una ANOVA factorial para el análisis de los datos, teniendo en cuenta que se trató de un diseño factorial de 2 (estatus social alto y bajo del testigo) χ2 (percepción de intencionalidad y no intencionalidad). Previamente se aplicó el test de Kolmogorov - Smirnov p = .065 el cual indica que la distribución de las puntuaciones de la atribución de culpa tienen una distribución normal. Posteriormente se aplicó la prueba de Levene p = .191 lo cual indica que la distribución de las puntuaciones de la atribución de culpa es homogénea.

Los resultados de la ANOVA Factorial (Tabla 1) arrojaron que primero con un F (1.174) = 3.558, p = .061 > .05, no existen diferencias significativas en la atribución de culpa entre la intencionalidad alta y la no intencionalidad. En segundo lugar, con un F (1.174) = 3.135, p = .078 >.05 no existen diferencias significativas en la atribución de culpa entre el estatus alto y el estatus bajo del testigo. Finalmente, con un F (1,174) = 1.114, p = .293 > .05) el estatus social del testigo y la intencionalidad del actor de una infracción no afectan las atribuciones de culpa que realizan las personas.

Discusión

El presente estudio evaluó el impacto de las características de testigos en la atribución de juicios de culpa. Principalmente se indagó por el efecto del estatus social (alto - bajo) de los testigos como mediador de la intencionalidad (intencionalidad - no intencionalidad) en las atribuciones de culpa. Los resultados obtenidos indican que, a diferencia de los escenarios en que se presenta la intencionalidad, las personas no atribuyen culpa al actor cuando la información viene de un testigo y sólo se conoce el estatus de este último. Aunque en los estudios de Lagnado et al. (2008) se encontró que en los escenarios donde se presentó la intencionalidad las atribuciones de culpa eran mayores, hay que tener en cuenta que en nuestro caso la intencionalidad no era captada o inferida directamente por los participantes del estudio, sino que fue comunicada, o mejor dicho mediada, por un testigo que se encontró en la escena. Tal vez esta mediación de la información de intencionalidad, del actor al testigo y luego del testigo al participante, pudo ocasionar que perdiera veracidad sobre si los actos del actor fueron deliberados o no, e hicieran pensar en nuestros participantes que sin una fuente directa de información, la información del testigo pudiere estar influida por sus propias percepciones o intereses (Porter & ten Brinke, 2009). Lo que esto parece indicar es que las personas, por lo menos en los casos presentados en este estudio, necesitan tener información directa de las intenciones del actor que comete el crimen para poder hacer atribuciones de culpabilidad, caso que les permite tener más certeza sobre la relación causal entre los eventos y el actor, así como evidencia sobre la relación causal entre los eventos. (Lagnado, Gerstenberg & Zultan, 2013). Sin embargo, hay que resaltar que la intencionalidad en este estudio fue una característica del actor y no del testigo, de manera tal que se recomienda para próximos estudios tener en cuenta también la intencionalidad del testigo, además de sus deseos, creencias y actitudes, con el fin de evidenciar un cuadro más completo de como en conjunto estos atributos pueden afectar la veracidad de la información que se emita y si cambian las atribuciones de culpa.

Respecto al estatus de los testigos en las atribuciones de culpa, Swenson et al. (1984) evaluaron el efecto del estatus de los testigos en la credibilidad de su testimonio, encontrando que se atribuía mayor credibilidad a los testigos con estatus social alto. De igual forma, se han comparado las opiniones acerca de las atribuciones de culpa y responsabilidad entre personas de grupos socialmente reconocidos, los blancos, en cuanto a etnia se refiere, con las atribuciones emitidas de grupos étnico minoritarios, encontrando que mientras es más probable admitir como verosímiles las atribuciones de culpa y responsabilidad y mejor fundamentadas las argumentaciones que las sustentan, las atribuciones de los grupos minoritarios eran tomadas como quejumbrosas y mal fundamentadas (Rasinski & Czopp, 2010). Además, las personas consideran como más creíbles a testigos que son percibidos como más seguros y precisos, siempre y cuando en la información dada no se evidencien errores posteriores (Tenney, MacCoun, Spellman & Hastie, 2007).

Sin embargo, según los resultados expuestos, parece que el estatus del testigo por sí sólo no es lo suficientemente sensible como para generar atribuciones de culpa en los participantes. Varias pueden ser las razones de anterior. En primer lugar, en este estudio se usó como base central del estatus el reconocimiento académico y la popularidad de la persona, y es posible que estos dos elementos necesiten estar acompañados de otro tipo de información que debe quedar totalmente explícita, como por ejemplo la ocupación de la persona, el rol que juega en un determinado grupo el testigo, los niveles de ingresos, el poder adquisitivo y la influencia que puede ejercer sobre los demás (Zimmerman & Reyna, 2013). Además, en los argumentos o verbatims de los participantes se encuentran contrastes marcados, como en el caso del alto estatus -lo está diciendo una persona con un muy buen perfil "(altas notas, exitoso en lo que hace)", en la cual se hace evidente cierta simpatía y credibilidad a una persona con alto estatus, y contrasta con afirmaciones cómo "considero que José dentro de su fachada de hombre con todas las habilidades, perfecto, entre otras cosas sintió la necesidad de superioridad, hablar sobre lo que había ocurrido y dejar satisfecha a las personas que lo interrogaron, superioridad y egocentrismo", en las cuales se notan actitudes de rechazo o estigma hacia una persona con alto estatus. Respecto al bajo estatus se encuentran argumentos que expresan simpatía, cómo "José al tener poca relación con sus compañeros tiene menos malicia, por eso le parece un gesto normal y corriente", que contrasta con expresiones que manifiestan actitudes de rechazo cómo "Siento que José no es una persona en la cual puedo confiar totalmente".

Estas argumentaciones en las puntuaciones obtenidas, son coherentes con el estudio de Lyons (2006), en el cual se examinaron los factores asociados a incidentes de crímenes de odio que influyen en las percepciones, centrándose en la relación entre el estatus social y las atribuciones de culpa a las víctimas y sus agresores, en 320 estudiantes universitarios con edades entre 18 y 23 años. A los participantes se les solicitó que leyeran escenarios ficticios sobre acoso, intimidación o violencia, y evaluar el grado en que la víctima y el delincuente eran culpables del incidente. Los aspectos que variaron entre las viñetas fueron el estatus del delincuente y de la víctima, donde el estatus bajo se refería a la minoría de una población, se variaba raza, género y orientación sexual, y el alto estatus a la población mayoritaria respectiva. Se encontró que se atribuía mayor culpa a las víctimas y a los agresores cuando son minorías (estatus bajo) respecto a la orientación sexual y al sexo, es decir se presentaba un efecto de estigma hacia estas poblaciones, mientras que para la minoría de la raza se presenta un efecto de simpatía, en el cual se atribuía menor culpa a los agresores y a las víctimas en contraste con las mayorías de cada población, concluyendo que el efecto de simpatía o estigma depende de las actitudes que tienen los participantes hacia las poblaciones blanco.

Hay que tener en cuenta que los resultados evidenciaron que la interacción entre estatus e intencionalidad no evoca atribución de culpa; esto quiere decir que la intencionalidad puede no estar mediada por las evaluaciones espontáneas acerca del estatus, sino por evaluaciones espontáneas de cualquier otro aspecto relativo a los actores o a las creencias de los participantes, por ejemplo: "La concentración de José al presentar la prueba, estaba como distraído, habló con mucho detalle, paso a paso de lo que Camilo hizo, quizá él pudo haber lanzado el papel" o "Me baso en experiencias personales para decir y afirmar que los gomelos no siempre tienen la razón ni un 100% de veracidad en lo que dicen". A partir de los resultados arrojados se hace evidente que no es necesaria la presencia de los tres criterios para realizar atribuciones de culpa, pues incluso Lagnado et al. (2008) mencionan que puede existir causalidad sin necesidad que exista culpabilidad, o bien que podía existir culpabilidad sin necesidad que exista causalidad, en este caso argumentando que el razonamiento contrafactual, aquel referido a inferencias realizadas bajo la suposición de que los eventos pudieron suceder de manera diferente, tenga una influencia mucho más poderosa sobre las atribuciones de culpabilidad (Gerstenberg & Lagnado, 2012; Sloman, 2013).

Por otro lado, es posible que en la vida cotidiana no siempre se disponga de la información sobre la intencionalidad, previsibilidad y la relación causal de un supuesto sospechoso, y que aun así las personas se arriesguen a lanzar atribuciones de culpa o responsabilidad -como por ejemplo cuando despiden a una persona del trabajo, y se tiene información acerca de sus defectos como el ser perezoso o descuidado; las personas creen que la culpa de que lo despidieran es de la persona, así no se conozca con certeza que ocurrió, y se ignoren otros factores externos y circunstanciales como algún recorte de personal, tal como lo describe el error fundamental de atribución (Parales-Quenza, 2010).

Finalmente, se recomienda para próximas investigaciones acerca de atribución de culpa, continuar la evaluación acerca de la influencia de la información proveniente de terceros y las características de los mismos, en la atribución de culpa. Es importante considerar para la medición aplicar a otros contextos académicos, jurídicos, sociales, entre otros, en donde se puedan realizar atribución de culpa. También es importante considerar para próximos estudios no solamente ampliar el tamaño de la muestra para lograr un mayor poder estadístico, sino además una evaluación previa de las creencias de los participantes cerca del estatus social y establecer métodos que permitan la evaluación de otros aspectos que puedan mediar la atribución de culpa, y se genere control de las inferencias que realizan los participantes.

Referencias

Alicke, M. (2000). Culpable Control and the Psychology of Blame. Psychological Bulletin, 126(4), 556-574. doi: 10.1037W00332909.126.4.556. [ Links ]

Bishop, J., Bishop, M., Gelbwasser, L., Geen, S., & Zuckerman, A. (2003). Nerds and freaks: A theory of student culture and norms. Brookings Institution Press, 6, 141-199. [ Links ]

Buehner, M., & Cheng, P. (2005). Causal Learning. En K. Holyoak & R. Morrison (Eds.), The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning (pp. 143-168). Nueva York: Cambridge University Press. [ Links ]

Chockler, H., & Halpern, J. (2004). Responsibility and Blame: A Structural - Model Approach. Journal of artificial Intelligence Research, 22(1), 93-115. [ Links ]

Denson, T., Lickel, B., Curtis, M., Strenstrom, M., & Ames, D. (2006). The roles of entitativity and essentiality in judgments of collective responsibility. Group Process and Intergroup Relation, 9(1), 43-61. doi: 10.1177/1368430206059857. [ Links ]

Gantt, E. E., & Williams, R. N. (2013). Psychology and the legacy of Newtonianism: Motivation, intentionality, and the ontological gap. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0031587. [ Links ]

Garandeau, C., Ahn, H., & Rodkin, P. (2011). The social status of aggressive students across contexts: The role of classroom status hierarchy, academic achievement, and Grade. Developmental Psychology, 47(6), 1699-1710. doi: 10.1037/a0031587. [ Links ]

Gerstenberg, T., & Lagnado, D. A. (2012). When contributions make a difference: Explaining order effects in responsibility attributions. Psychonomic Bulletin & Review, 19(4), 729-736. doi: 10.3758/s13423-012-0256-4. [ Links ]

Gini, G. (2006). Who is Blameworthy? Social identity and inter-group bullying. School Psychology International, 28(1), 77-89. doi: 10.1177/0143034307075682. [ Links ]

Hagmayer, Y., Meder, B., von Sydow, M., & Waldmann, M. R. (2011). Category transfer in sequential causal learning: The unbroken mechanism hypothesis. Cognitive Science, 35(5), 842-873. doi: 10.1111/j.1551-6709.2011.01179.x. [ Links ]

Hawkins, D., Best, R., & Coney, K. (1997). Comportamiento del Consumidor. México: McGraw-Hill. [ Links ]

Ibañez, J. (2009). Psicología e investigación criminal: el testimonio. Madrid: Editorial Dykinson. [ Links ]

Jiménez, T., Moreno, D., Murgui, S., & Musitu, G. (2008). Factores psicosociales relacionados con el estatus social del alumno en el aula: el rol de la reputación social, la amistad, la conducta violenta y la relación con el profesor. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 8(2), 227-236. [ Links ]

Jorba-Grau, M. (2011) La intencionalidad: entre Husserl y la filosofía de la mente contemporánea. Investigaciones Fenomenológicas, 8, 79-91. [ Links ]

Kemp, Ch., Goodman, N. D., & Tenenbaum, J. B. (2010). Learning to learn causal models. Cognitive Science, 34(7), 1185-1243. doi: 10.1111/j.1551-6709.2010.01128.x. [ Links ]

Kim, D., Soo Do, K., & Kim, H. (2001) Intentionality, Foreseeability, and Cognitive Load Differently Affect the Cause and Blame Judgments. In L. Carlson, C. Hoelscher, & T.F. Shipley (Eds.), Proceedings of the 33rd Annual Conference of the Cognitive Science Society (1076). Austin, TX: Cognitive Science Society. [ Links ]

Lagnado, D. A., Gerstenberg, T., & Zultan, R. (2013). Causal responsibility and counterfactuals. Cognitive Science, 37(6), 1036-1073. doi: 10.1111/cogs.12054. [ Links ]

Lagnado, D., & Channon, S. (2008). Judgments of cause and blame: The effects of intencionality and foreseeability. Cognition, 108(3), 754-770. doi:10.1016/j.cognition.2008.06.009. [ Links ]

Lyons, C. (2006). Stigma or sympathy? Attributions of fault to hate crime victims and offenders. Social Psychology Quarterly, 69(1), 39-59. doi: 10.1177/019027250606900104. [ Links ]

Mantler, J., Glenn, E., & Stewart, J. (2003) Attributions for serious illness: Are controllability, responsibility and Blame Different Constructs? Canadian Journal of Behavioural Science, 35(2), 142-152. doi: 10.1037/h0087196. [ Links ]

Palmer, F. T., Flowe, H. D., Takarangi, M. T., & Humphries, J. E. (2013). Intoxicated witnesses and suspects: An archival analysis of their involvement in criminal case processing. Law And Human Behavior, 37(1), 54-59. doi: 10.1037/lhb0000010. [ Links ]

Parales-Quenza, C. (2010). El error fundamental en psicología: reflexiones en torno a las contribuciones de Gustav Ichheiser. Revista Colombiana de Psicología, 19(2), 161-175. [ Links ]

Pickel, K. L., & Staller, J. B. (2012). A perpetrator's accent impairs witnesses' memory for physical appearance. Law and Human Behavior, 36(2), 140-150. doi: 10.1007/s10979-011-9263-7. [ Links ]

Porter, S. & ten Brinke, L. (2009). Dangerous decisions: A theoretical framework for understanding how judges assess credibility in the courtroom. Legal and Criminological Psychology, 14(1), 119-134. doi: 10.1348/135532508X281520. [ Links ]

Preston, J., L., Ritter, R., S., & Wegner, D., M. (2011). Action embellishment: An intention bias in the perception of success. Journal of Personality and Social Psychology, 101(2), 233-244. [ Links ]

Rasinski, H., M., & Czopp, A., M. (2010). The Effect of target status on witnesses' reactions to confrontations of bias. Basic and Applied Social Psychology, 32(1), 8-16. doi:10.1080/01973530903539754. [ Links ]

Shafer, G. (2001). Causality and responsibility. Cardozo law review, 22, pp 101-123. In H. Chockler & J. Halpern (2004). Responsibility and Blame: A structural - model approach. Journal of artificial Intelligence Research, 22, 93-115. [ Links ]

Schweickert, S., & Zhuangzhuang, X. (2010). Metamorphosed characters in dreams: Constraints of conceptual structure and amount of theory of mind. Cognitive Science, 34(4), 665-684. doi: 10.1111/j.1551-6709.2009.01082.x. [ Links ]

Sloman, S. A. (2013). Counterfactuals and causal models: Introduction to the special issue. Cognitive Science, 37(6), 969-976. doi: 10.1111/cogs.12064. [ Links ]

Swenson, R., Nash, D.L., & Roos, D.C. (1984). Source credibility and perceived expertness of testimony in a simulated child-custody case. Professional Psychology: Research and Practice, 15(6), 891-898. doi: 10.1037/0735-7028.15.6.891. [ Links ]

Tenney, E.R., MacCoun, R. J., Spellman, B. A., & Hastie, R. (2007). Calibration trumps confidence as a basis for witness credibility. Psychological Science, 18(1), 46-50. [ Links ]

Varma, S. (2011). Criteria for the design and evaluation of cognitive architectures. Cognitive Science, 35(7), 1329-1351. doi: 10.1111/j.1551-6709.2011.01190.x [ Links ]

Zimmerman, J. L., & Reyna, C. (2013). The meaning and role of ideology in system justification and resistance for high- and low-status people. Journal of Personality And Social Psychology, 105(1), 1-23. doi: 10.1037/a0032967. [ Links ]