Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Cuadernos de Economía

versão impressa ISSN 0121-4772

Cuad. Econ. vol.33 no.63 Bogotá jul./dez. 2014

https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v33n63.45344

http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v33n63.45344

Más allá del acceso: segregación social e inequidad en el sistema educativo argentino

Beyond access: social segregation and inequality in the argentine education system.

Au-delà de l'accès: ségrégation sociale et inégalités dans le système éducatif argentin.

Além do acesso: segregação social e desigualdade no sistema educativo argentino.

Natalia Krügera

a Doctora en Economía. Auxiliar docente e investigadora en la Universidad Nacional del Sur (Argentina). Correo electrónico: natalia.kruger@uns.edu.ar.

Resumen

El objetivo de este artículo es diagnosticar el problema de la segregación del alumnado por nivel socioeconómico en la escuela secundaria argentina, factor que profundiza la inequidad de los aprendizajes. Su contribución es evaluar qué tan desigual es la distribución de los estudiantes de distinto origen social entre las redes de gestión pública y privada, y entre las escuelas de cada subsistema. Para ello, se estiman diversos índices sintéticos utilizando datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2000 y 2009. Los resultados reflejan un nivel general de segregación moderado a alto, y una evolución dispar del fenómeno entre los distintos sectores durante el período.

Palabras clave: equidad educativa, segregación, PISA, Argentina.

JEL: I21, I24, H41, C13.

Abstract

The article aims to diagnose the problem of socioeconomic segregation, which leads to greater inequality in academic achievement, in the Argentine secondary school system. The main contribution is to assess the unevenness in the distribution of students from different socioeconomic backgrounds across the public and private school sectors, as well as across schools within each sector. For this purpose, various synthetic indices are estimated using data from PISA 2000 and 2009. Results suggest that the general level of social segregation is moderate-to-high, and that the evolution across sectors has been dissimilar during the period.

Keywords: Educational equity, segregation, PISA, Argentina.

JEL: I21, I24, H41, C13.

Résumé

L'objectif de cet article est de faire un compte-rendu sur le problème de la ségrégationdes étudiants par niveaux socio-économiques dans l'école secondaire argentine, facteur qui accentue l'inégalité dans les apprentissages. Sa contribution est d'évaluer le niveau d'inégalité dans la distribution des étudiants de différentes origines sociales dans les réseaux d'administration publique ou privée, et dans les écoles de chaque sous-système. Pour cela, sont utilisés plusieurs indices synthétiques en utilisant des données du Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) 2000 et 2009. Les résultats montrent un niveau général de ségrégation, de moyen à élevé, et une évolution différente du phénomène entre les divers secteurs pendant la période.

Mots-clés: équité éducative, ségrégation, PISA, Argentine.

JEL: I21, I24, H41, C13.

Resumo

O objetivo deste artigo é diagnosticar o problema da segregação do corpo discente, por nível socioeconômico, na escola secundária argentina, fator que aprofunda a desigualdade dos aprendizados. A sua contribuição é avaliar que tão desigual é a distribuição dos estudantes de diferente origem social entre as redes de gestão pública e privada e entre as escolas de cada subsistema. Para isso, são estimados diferentes índices sintéticos utilizando dados do programa para a avaliação internacional de alunos (PISA) 2000 e 2009. Os resultados mostram um nível geral de segregação moderado a alto, e uma evolução dispar do fenômeno entre os diferentes setores durante o período.

Palavras-chave: Igualdade educativa, segregação, PISA, Argentina.

JEL: I21, I24, H41, C13.

Este artículo fue recibido el 2 de agosto de 2013, ajustado el 25 de febrero de 2014 y su publicación aprobada el 4 de marzo de 2014.

INTRODUCCIÓN

Como en la mayor parte del mundo, la igualdad de oportunidades educativas ha sido una meta históricamente promovida en Argentina. En este sentido, puede afirmarse que luego de las políticas educativas, sociales y económicas aplicadas durante las últimas décadas, se observan importantes logros. Los progresos fueron sustanciales en la dimensión de inclusión en el nivel secundario, donde la tasa de asistencia pasó del 64% a principios de la década del noventa, al 82% en el 2009. Esta mayor participación se verificó para todos los quintiles de ingresos, especialmente para los más bajos (Sedlac - Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe).

Ahora bien, no puede ignorarse que los avances en términos de equidad en el acceso contrastan con un panorama menos auspicioso al contemplar cuestiones de progresión, terminalidad, y calidad de los aprendizajes (Krüger, 2012). Esta situación revela la existencia de una forma particular de inequidad, la cual se desarrolla una vez que los jóvenes han ingresado al sistema educativo. Luego de la masificación en el acceso, se evidencia un pasaje al interior de la escuela de un proceso de selección social que antes ocurría primordialmente afuera.

Entre las diversas formas en que se manifiesta esta exclusión, se destaca aquí al fenómeno de la segregación social del alumnado, concepto que alude a la desigual distribución de las diversas categorías socioeconómicas de estudiantes entre las escuelas de un sistema (Jenkins, Micklewright y Schnepf, 2008). Es decir, la incorporación al sector educativo no se ha desarrollado de forma igualitaria, advirtiéndose dos instancias de segregación: intersectorial e intrasectorial. La primera, se refiere a la diferenciación en el perfil socioeconómico del alumnado de las redes de gestión estatal y privada. Asimismo, es relevante distinguir a las escuelas privadas que reciben aportes gubernamentales (privadas-subvencionadas) de aquellas sostenidas exclusivamente por fondos privados (privadas-independientes). La segunda instancia de segregación, se relaciona con la composición social disímil de las escuelas al interior de cada uno de estos circuitos.

La relevancia de este proceso radica en que constituye un obstáculo para garantizar la equidad de oportunidades dentro del sistema educativo. En forma directa, porque existe evidencia acerca del impacto que tiene la composición social de una escuela en el desarrollo académico de sus alumnos -efecto de pares- (Alegre y Ferrer, 2010; Calero y Escardíbul, 2007; Hanushek, Kain, Markman y Rivkin, 2003). Para el nivel medio argentino, en particular, esto es corroborado en Krüger (2013) a través de la estimación de modelos multinivel. Con base en datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2009, se encontró que las diferencias en el perfil socioeconómico de las escuelas contribuyen a explicar una porción relevante de la dispersión de los aprendizajes en el país. Entonces, la concentración de los jóvenes más vulnerables en ciertas escuelas limita su posibilidad de beneficiarse de efectos contextuales positivos, que podrían exceder a los resultados escolares inmediatos, alcanzando a la escolarización superior y a la esfera laboral (Gorard, 2009; Orfield, 2001). Asimismo, la segregación obstaculiza la función de cohesión social que puede cumplir la escuela, dificultando la distribución de activos de capital social y la creación de redes de estudiantes heterogéneas (Katzman, 2001). Indirectamente, el fenómeno resulta problemático porque la extracción social de los centros suele asociarse con el nivel y la calidad de sus recursos, e influye en las prácticas y los procesos escolares (Krüger, 2011; Llach, 2006).

En suma, la segregación social educativa constituye una fuente de reproducción de las desigualdades de origen, y resulta un tema prioritario en la búsqueda de equiparar las oportunidades entre los distintos grupos de alumnos. Por ello, este estudio tiene como objetivo general contribuir a la realización de un diagnóstico actualizado y exhaustivo del problema, como necesario paso previo al diseño de políticas para enfrentarlo. Empleando información proveniente de PISA 2000 y 2009, implementado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se evalúan la profundidad y las características del proceso de segregación para los alumnos argentinos de 15 años de edad, así como su evolución durante el período. Los objetivos específicos son: a) caracterizar y comparar el perfil socioeconómico de los estudiantes que asisten a los distintos subsectores educativos y b) analizar qué tan desigual es la distribución de los alumnos entre escuelas al interior de cada subsector, mediante la estimación de índices sintéticos de segregación.

En su primer objetivo, el trabajo se diferencia de los antecedentes disponibles al desagregar el sector privado en dos grupos. El segundo objetivo resulta inédito para Argentina, además de ser abordado con gran rigor metodológico. La contribución principal del estudio radica en aportar información sólida para abonar distintos debates vigentes en el país, relacionados con el rol de los aportes estatales a la educación privada; la calidad diferenciada de la oferta pública y privada; o la necesidad de aplicar medidas que fomenten la integración social en el sistema educativo. En este sentido, en las conclusiones se discuten posibles lineamientos de política.

ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN

Estudios empíricos previos sobre segregación estudiantil

El fenómeno de la segregación escolar ha sido constatado en países de diversos niveles de desarrollo económico, y si bien el interés en principio ha recaído sobre la segregación racial, recientemente ha cobrado importancia la dimensión socioeconómica. Entre las investigaciones relevantes en el ámbito internacional, pueden mencionarse las de Gorard y Smith (2004), Jenkins et al. (2008), Dupriez (2010) y Mancebón y Pérez-Ximénez (2010). Estas presentan estimaciones del grado de segregación educativa para países europeos o de la OCDE, basándose en distintas rondas de PISA. Encuentran valores moderados a altos de segregación, y concluyen que la misma puede asociarse a las políticas de selección del alumnado por parte de las escuelas, a la segregación residencial, y a la inequidad sociocultural.

Para América Latina, si bien el problema se reconoce desde hace décadas, son escasos los estudios que abordan su medición. Como antecedentes generales se señalan los trabajos de Reimers (2000) -basado en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) de 1998- y Treviño et al. (2010) -que analiza el "Segundo estudio regional comparativo y explicativo 2008"-, los cuales sostienen que las escuelas de la región están altamente estratificadas. Una conclusión similar puede extraerse del informe de la OCDE (2010), donde empleando datos de PISA 2009 se estima el porcentaje de la variación entre centros de un índice del nivel socioeconómico de los estudiantes. Según esta medida, los países latinoamericanos participantes presentan una inclusión social menor al promedio para la OCDE. En el caso puntual de Chile, donde sí se ha estudiado el tema en profundidad (Valenzuela, Bellei y De los Ríos, 2008), se observa un nivel elevado y creciente de segregación durante los últimos años. Por su parte, el trabajo de Duarte, Bos y Moreno (2012) para Colombia, concluye que en el 2009 existía una alta homogeneidad de nivel socioeconómico (NSE) al interior de las escuelas y una alta heterogeneidad entre ellas. Este significativo nivel de segregación se relacionaba, a su vez, con la desigualdad de resultados en las Pruebas Saber.

En Argentina, el trabajo más cercano al presente, en sus objetivos y metodología, es el de Gasparini, Jaume, Serio y Vázquez (2011). Con base en datos de las grandes encuestas de hogares, aporta evidencia de una creciente segregación entre los sectores público y privado desde 1986 hasta el 2009. Las limitaciones de la fuente de información empleada, sin embargo, no permiten cuantificar la segregación al interior de cada sector.

Los factores de segregación en el sistema educativo argentino

Otros antecedentes disponibles para el país son de naturaleza descriptiva, y arrojan luz sobre la forma que adopta el proceso y los factores que han contribuido a generarlo. Uno de los rasgos principales del sistema educativo argentino es su carácter mixto, integrado por servicios de gestión estatal y privada, entre los cuales los padres pueden elegir libremente1. La educación privada ha sido reconocida y apoyada por el Estado desde la constitución del Sistema Educativo Nacional a fines del siglo xix, si bien la expansión educativa ha tenido siempre una clara impronta estatal.

Ambos sectores presentan notables diferencias, tanto en términos de su regulación, como de sus recursos y resultados. En general, las escuelas privadas cuentan con mayores márgenes de autonomía (Narodowski y Andrada, 2001): pueden nombrar libremente a su personal directivo y docente, disponer de la utilización de sus recursos, y formular programas y propuestas pedagógicas que respondan a su ideario o misión. En cambio, las escuelas públicas no pueden designar a su personal y, según Andrada (2001), su tarea se encuentra crecientemente "burocratizada".

Respecto a la asignación de los alumnos, la libertad de elección de los padres no es irrestricta. Las escuelas privadas se reservan el derecho de admisión y selección de sus alumnos. Por su parte, en las escuelas públicas la inscripción -que en épocas anteriores se realizaba con base en una zona geográfica de influencia- se realiza en función de un orden de prioridades -relacionado con la presencia de hermanos menores en la escuela, la articulación con niveles educativos inferiores y, finalmente, la cercanía domiciliaria-. Sin embargo, diversos autores señalan que este mecanismo no se desarrolla de forma transparente, y que en la práctica se observa una amplia discrecionalidad en muchas escuelas estatales, así como estrategias familiares para evadir las regulaciones (véase Krüger, 2012).

A su vez, la evidencia indica que las escuelas privadas cuentan con más y mejores recursos financieros, materiales y humanos (Andrada, 2001; Krüger, 2011).

De todas formas, al realizar comparaciones intersectoriales es importante tener en cuenta que también se aprecian divergencias entre las escuelas al interior de cada red. En el sector privado, el principal eje de diferenciación es la presencia de subsidios estatales destinados a una parte de las escuelas -el 65% en el 2005, según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC (2007)-. Estos fondos se utilizan solo para el pago de los salarios docentes y representaron durante la última década, en promedio, un 13% del presupuesto educativo de las provincias -según datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo-. Los aportes han sido institucionalizados y sistematizados desde 1947, a partir de la Ley 13.047, y su finalidad sería asegurar que los docentes de gestión privada perciban salarios mínimos equivalentes a los del sector púbico, así como garantizar a los padres el derecho de libre elección (Mezzadra y Rivas, 2010). También se percibe en la normativa la intención de que las transferencias contribuyan a asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación (Decreto Nacional 2.542 de 1991).

Estas transferencias deberían ser distribuidas atendiendo a un principio de justicia, teniendo en cuenta la función social que cumplen las escuelas en su zona de influencia (art. 37 de la Ley Federal de Educación y art. 65 de la Ley de Educación Nacional), y las características económicas de la población escolar (Decreto Nacional 2.542 de 1991). Sin embargo, se ha cuestionado que en los hechos esto se cumpla, ya que no se observa la aplicación de criterios objetivos relacionados con el NSE de los alumnos o de la zona (Mezzadra y Rivas, 2010). El subsidio estatal se realiza en función del costo salarial docente necesario para atender a los alumnos inscriptos en cada colegio, y para cada nivel de subvención se fija un arancel máximo que pueden cobrar las escuelas a los padres (Doberti, 2001). Según el Decreto 2.542 de 1991, algunos establecimientos pueden recibir subsidios que cubren el 100% de los costos salariales, y solo pueden percibir una baja contribuMás ción de los padres para solventar los costos restantes. En las demás escuelas, el subsidio es decreciente con el monto del arancel cobrado. Si bien existe gran variabilidad entre provincias, en el 2005 un 60% de las escuelas subvencionadas lo era al 100%, y menos del 5% recibía subsidios menores al 50% (CIPPEC, 2007). Por ello, muchas de estas escuelas resultan realmente accesibles aún para los sectores de menor poder adquisitivo.

Según Narodowski y Andrada (2001), las escuelas privadas subvencionadas, que pueden o no tener fines de lucro, poseen menores niveles de autonomía que sus pares independientes. En la mayoría de las jurisdicciones están sujetas a algunas regulaciones especiales, como la obligatoriedad de estar incorporadas a la enseñanza oficial; la fijación de un número máximo de alumnos por sección, y el requisito de becar a un 10% de sus alumnos (Ley 13.047). A su vez, no tienen tanta libertad para organizar el calendario y la jornada escolar, y deben recurrir a los mecanismos propios de la burocracia escolar.

La proporción de alumnos de educación común escolarizados en el sector privado a nivel general, que supera el 25% desde el 2000 (DiNIECE - Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, 2010a), es relevante bajo estándares internacionales. Esta situación es el resultado de un proceso de privatización de larga data, que se ha intensificado a partir de los años sesenta, y cuyas causas aún son motivo de debate (Bottinelli, 2013). El mismo habría respondido a factores como una creciente presión por parte de la demanda -explicada por el ascenso social que generó deseos de diferenciación en las clases medias y altas-, y un fomento de la oferta privada -mediante ciertas políticas desregulatorias y de aportes públicos a su financiamiento- (Morduchowicz, 2002; Narodowski y Andrada, 2001). Especialmente durante los años noventa, las dificultades de financiamiento y gobernabilidad en el sector estatal reforzaron su desprestigio e indujeron una privatización por desgaste (Gamallo, 2011). Es decir, se registró una progresiva salida de los estratos más altos de las clases medias hacia la red privada, percibida por los padres como una opción de mayor calidad que ofrece espacios más exclusivos de socialización.

Así, la distribución de la matrícula entre ambos sectores presenta un fuerte componente socioeconómico, evidenciándose significativas diferencias en el perfil de su alumnado (Llach, 2006). La asistencia al circuito estatal suele asociarse con mayores niveles de pobreza y con un menor capital económico y sociocultural (Krüger, 2011; Nores y Narodowski, 2000).

En el nivel medio, en particular, Rivas, Vera y Bezem (2010) señalan una tendencia algo distinta de la general: desde 1940 la participación del sector privado se ha mantenido relativamente constante. Durante la última década, la proporción de estudiantes matriculados en el mismo creció apenas un 1,3% -alcanzando el 28,2% en el 2009, según datos de la DiNIECE-. Esta estabilidad relativa en los stocks, sin embargo, esconde grandes variaciones en los flujos. De hecho, la información proveniente del Sedlac es compatible con la persistencia de una migración de las clases medias hacia el sector privado: entre el 2003 y el 2009, la asistencia al mismo creció especialmente para los quintiles de ingresos medios y altos -alcanzando valores del 40% al 60%-, observándose una mayor estabilidad en el quintil más bajo -donde solo un 10% asiste a escuelas privadas-. A su vez, cabe señalar que este proceso parece haber mutado recientemente, ya que no solo es protagonizado por los sectores de mejores condiciones socioeconómicas, sino que también incluye a familias de menores ingresos (quintil 2). La pérdida de alumnos favorecidos por parte del sector público, estaría siendo compensada por la continua incorporación de sectores populares al sistema educativo, quienes se ubican principalmente en este circuito. El mismo profundiza así su rol de refugio de los grupos incapaces -por su capital económico o sociocultural- de acceder a otros servicios.

No debe ignorarse, sin embargo, que además de la dicotomía público-privada, la fragmentación del sistema educativo argentino se refleja en la segregación al interior de cada una de estas redes. Esto responde a una combinación de aspectos estructurales y culturales de la sociedad, con características de la organización del propio sector educativo. La creciente segregación residencial, la búsqueda de distinción social o de mayor calidad, configuran una demanda diferenciada en función de su NSE. Simultáneamente, el sistema educativo se ve cada vez más inmerso en una lógica de mercado, que lleva aún a las instituciones estatales a intentar captar a los alumnos mejor posicionados. Así, en un marco de libre elección por parte de los padres y de creciente desregulación de los establecimientos, se ha reforzado la segmentación del sistema (véase a Krüger, 2012, para una discusión detallada de estas tendencias).

Los antecedentes señalan que incluso en el sector estatal pueden encontrarse distintos circuitos educativos (Braslavsky, 1985; Filmus, Miranda, Moragues y Kaplan, 2001; Llach, 2006), diferenciados por el perfil socioeconómico de sus alumnos. A su vez, las divergencias existentes entre los sectores privado-subvencionado y privado-independiente permiten esperar diferencias en su población estudiantil. Al primero asistía en el 2006 un 82,7% de los estudiantes del segundo ciclo de la secundaria (Rivas et al., 2010), y sus características -menores aranceles; existencia de becas; o el tipo de oferta educativa- contribuyen a acercar al perfil de su alumnado al de la red estatal, como se analizará y discutirá a continuación.

DATOS Y VARIABLES

La fuente de información empleada es la base de datos para Argentina del estudio PISA 2000 y 2009. Este programa evalúa competencias en estudiantes de nivel medio a través de pruebas estandarizadas y, a la vez, administra cuestionarios complementarios que responden los directivos y los alumnos, los cuales proveen información acerca de los centros y del contexto familiar de los estudiantes (OCDE, 2002). La muestra para Argentina es representativa en términos de la población de jóvenes escolarizados de 15 años a escala nacional (OCDE, 2009). Dado que en el país coexisten dos estructuras organizativas para los niveles primario y secundario (DiNIECE, 2010b), la muestra original incluye a algunos alumnos con retraso etario que asistían al séptimo grado en escuelas primarias. Siendo el objetivo evaluar la segregación en el nivel medio, se ha optado por descartar aquellos establecimientos donde se dicta únicamente el nivel primario. Así, la muestra empleada para el 2000 incluye 155 escuelas y 3.981 alumnos; mientras que en el 2009 incluye 197 escuelas y 4.771 alumnos.

Los centros son clasificados en PISA como públicos o privados en función de qué tipo de organismo tiene la responsabilidad de su administración. Esto se combina con datos sobre qué proporción de su financiamiento proviene de fondos públicos, para generar el índice tipo de escuela. Así, las escuelas privadas se consideran subsidiadas por el Gobierno si más de un 50% de su financiamiento proviene del Estado, e independientes en el caso contrario. La muestra consistió en el 2000 de un 71,7% de establecimientos públicos, un 19,9% de privados-subsidiados, y un 8,4% de privados-independientes. En el 2009, los porcentajes respectivos fueron 70,6%, 17,6% y 11,8%.

Las demás variables de interés intentan describir el NSE de origen de los estudiantes, una combinación de características de su hogar que reflejan su estatus social, económico y cultural, y que inciden en su posibilidad de desarrollar trayectorias educativas exitosas. Para operacionalizar este concepto se escogieron distintos índices2 provistos por PISA, que recogen información relativa al estatus ocupacional de los padres, al clima educativo del hogar, y a su riqueza. El índice máximo estatus ocupacional de los padres (HISEI, por sus siglas en inglés) captura los atributos de las ocupaciones que se traducen en ingresos, según la metodología de Ganzeboom, De Graaf y Treiman (1992), y es creciente con la jerarquía ocupacional. Además, se utiliza la variable HSECATEG, que clasifica la máxima categoría de empleo de los padres en cuatro alternativas: cuello blanco de alta/baja calificación y cuello azul de alta/baja calificación. El nivel educativo de los padres se codifica en tres categorías: a) Estudios primarios: incluye a quienes tienen como máximo un nivel secundario incompleto, b) Estudios secundarios: comprende al nivel secundario completo o terciario incompleto y c) Estudios terciarios: para quienes tienen estudios terciarios completos. Para reflejar el nivel de riqueza del hogar, se utiliza: a) WEALTH (posesiones de riqueza), representa los bienes existentes en la vivienda del alumno (lavarropas, computadora, automóviles, etc.), b) HEDRES (recursos educativos del hogar), determina si posee un escritorio y espacio propicio para el estudio, computadora, y otros materiales educativos, c) CULTPOSS (posesiones culturales del hogar), indica la presencia de literatura clásica, libros de poesía u obras de arte. Para la estimación de los índices de segregación se construyó un indicador resumen (HOGARPOS), estandarizando y promediando estos tres índices.

METODOLOGÍA

La estrategia escogida consta de dos etapas3: a) un análisis exploratorio de la muestra presentando estadísticas descriptivas que permiten comparar los perfiles del alumnado en cada subsector y b) la estimación de distintas medidas para cuantificar el grado de segregación entre escuelas por NSE de origen.

A nivel general, la segregación es el grado en el cual dos o más grupos que comparten un atributo, como etnia o ingreso, están separados entre diversas unidades organizacionales (James y Taeuber, 1985). Aquí interesa estudiar la segregación social escolar, es decir, cómo se distribuyen entre los centros los alumnos en función de su condición socioeconómica. Esta puede ser representada mediante una curva de segregación4 o de una medida numérica de resumen. La principal limitación de las curvas de segregación es que no permiten comparar los casos en que dos curvas se intersecan, mientras que las medidas cardinales proveen rankings completos (Hutchens, 2004).

Por su parte, los índices sintéticos presentan el problema de que no existe consenso entre los investigadores acerca de cuál es la medida óptima, ya que cada una posee distintas propiedades y los resultados pueden variar según el método utilizado. En este debate, los trabajos de James y Taeuber (1985) y Hutchens (2004) representaron un avance, al definir una serie de criterios que debe cumplir un buen índice de segregación5. A estos axiomas, Allen y Vignoles (2007) y Gorard (2009) agregan algunos requisitos, como la consistencia con la curva de segregación, o que sea sencillo de calcular e interpretar. De todas formas, estos autores coinciden en que no existe un índice ideal, y que la elección debe guiarse por los objetivos del estudio.

Dada la complejidad del concepto de segregación, se acepta generalmente la idea de que su cuantificación requiere estimar más de un índice. Así se intenta captar las diversas dimensiones subyacentes del fenómeno, las cuales según Massey y Denton (1988) son cinco: disimilitud, exposición, concentración, centralización y clustering. Las dos primeras son las que han recibido especial atención en el contexto educativo.

La disimilitud se refiere al grado en que la proporción de estudiantes de cada grupo que atienden las escuelas se desvía de la "proporción justa" que tendrían si la distribución fuese uniforme. Es decir, interesa evaluar si un grupo está sobrerrepresentado en algunos centros y subrepresentado en otros, con respecto a su presencia relativa en el sector. Esta medida es independiente de la proporción de alumnos de cada grupo existente en el total de la población (Allen y Vignoles, 2007). La exposición se relaciona con el contacto potencial que tienen los miembros de un grupo con los de otros grupos en un establecimiento. Un grupo estará más segregado cuanto menor sea la probabilidad de interactuar con otro. Si bien los índices de exposición y disimilitud están relacionados, Massey y Denton (1988) aclaran que son conceptualmente distintos, porque la exposición incorpora tanto al aspecto de desigualdad en la distribución como al tamaño relativo de los grupos en la población. Esta dimensión resulta especialmente relevante al considerar que la escuela es una de las pocas instituciones que pueden brindar a personas de distinto origen social la oportunidad de interactuar por tiempo prolongado en condiciones de igualdad (Katzman, 2001).

Para evaluar la evolución del grado de segregación en su dimensión de disimilitud y realizar comparaciones intersectoriales, aquí se estima el índice de disimilitud (Duncan y Duncan, 1955). Para robustecer el análisis, se comparan estos resultados con las estimaciones del índice de raíz cuadrada (Hutchens, 2004). Finalmente, la dimensión de exposición se intenta captar estimando el índice de aislamiento (Massey y Denton, 1988).

Índice de disimilitud

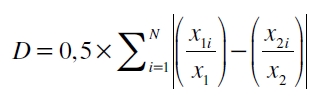

Ubicado entre los más reconocidos y utilizados en la literatura especializada (Jenkins et al., 2008; Ransom, 2000), este índice parte de dividir a la población en dos grupos mutuamente excluyentes: una minoría y una mayoría. Su fórmula es:

| [1] |

x1i y x2i son el número de alumnos del grupo minoritario y del grupo mayoritario en la escuela i.

X1 y X2 son el número total de estudiantes del subgrupo minoritario y mayoritario en todas las escuelas consideradas.

Entonces, el índice crece cuando aumenta la diferencia entre la proporción de alumnos de la minoría y de la mayoría que atiende cada escuela. Puede interpretarse como la fracción de estudiantes de la minoría que debería ser desplazada a diferentes escuelas, sin ser reemplazados, para lograr que todas atendieran a una misma proporción de cada grupo.

La máxima segregación se alcanza cuando el índice toma valor 1, y la mínima cuando toma valor 0. Entre los valores extremos, típicamente se considera que la segregación es baja si D se ubica entre 0 y 0,3; moderada si está entre 0,3 y 0,6; y alta cuando es superior a 0,6 (Massey y Denton, 1993). Glaeser y Vigdor (2001) consideran a este último tramo como representativo de hipersegregación.

Según Allen y Vignoles (2007), este índice presenta la ventaja de cumplir con gran parte de los criterios requeridos de un "buen índice", y por ello recomiendan su utilización para medir la dimensión de disimilitud. Una de sus desventajas, sin embargo, es que no cumple con las propiedades de agregación y descomposición aditiva (para mayores detalles, se recomienda leer el mencionado trabajo, así como los de Gorard, 2009; Gorard y Smith, 2004; James y Taeuber, 1985; o Massey y Denton, 1988).

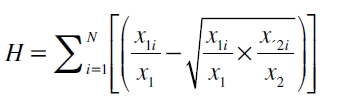

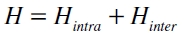

Índice de raíz cuadrada

| [2] |

Esta medida puede interpretarse como la suma del alejamiento de cada escuela de la igualdad distributiva (Jenkins et al., 2008). Nuevamente, el rango está entre 0 (ausencia de segregación) y 1 (segregación máxima). Si bien cumple con los requisitos establecidos para un "buen índice", se advierte que tiende a presentar valores bajos aun cuando la segregación es moderada (Allen y Vignoles, 2007).

Su propiedad más provechosa es su capacidad de descomposición aditiva, que permite dividirlo en dos partes: segregación intrasectorial y segregación intersectorial.

| [3] |

Donde

| [4] |

| [5] |

El primer componente, H intrasectorial, es una suma ponderada de la segregación dentro de cada sector g. H intersectorial, expresado como fracción de H, se interpreta como la proporción de la segregación total atribuible a la desigualdad por NSE existente entre distintos tipos de escuelas.

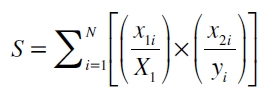

Índice de aislamiento

La dimensión de exposición interesa como complemento de la disimilitud, porque refleja el hecho de que los distintos grupos sociales suelen transitar por circuitos educativos paralelos sin interactuar. Se cuantifica aquí a través del índice de aislamiento, recomendado por Massey y Denton (1988):

| [6] |

Donde x1i y yi son el número de alumnos de la minoría y el número total de alumnos en la escuela i; y X1 es el número total de alumnos minoritarios en la población estudiantil. Su valor oscila entre la proporción de la minoría en la población total, y 1, cuando la concentración es máxima. Puede interpretarse como la probabilidad de que un miembro de la minoría elegido al azar comparta la escuela con otro miembro de este grupo. Es decir, a mayor aislamiento, menor contacto con alumnos de otra clase social (menor exposición).

Cabe aclarar que este índice no cumple con la invarianza en la composición, ya que su valor oscila según la relevancia relativa del grupo minoritario en la población total. No obstante, esto no representa una desventaja porque este aspecto de la segregación reviste un interés propio, siendo la desigualdad en la distribución ya captada a través de los índices de disimilitud.

EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL ALUMNADO: SU DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN

A continuación se explora la muestra para analizar el perfil socioeconómico de los estudiantes argentinos de 15 años y su distribución entre los distintos sectores educativos. Las medias de los indicadores se calcularon a nivel escuela, por lo que indican cómo es la composición promedio de los centros de cada sector. Los desvíos estándar reflejan qué tan homogénea es la población estudiantil entre los distintos establecimientos.

La comparación por sectores del estatus ocupacional de los padres (Cuadro 1) permite corroborar la relación esperada: las escuelas de gestión privada subvencionadas presentan, en promedio, una población estudiantil cuyos padres están mejor posicionados que los del sector público. Asimismo, las escuelas del sector privado-independiente presentan mayores valores medios para el índice HISEI y tienen, en general, un mayor porcentaje de padres con la máxima categoría ocupacional, frente a las subsidiadas por el Estado.

Durante el período considerado, se observa una mejora de la jerarquía ocupacional de los padres, tanto a nivel global como en el sector público. Sin embargo, dentro del sector privado-global sucedió lo contrario. Esto determinó una pronunciada disminución de las brechas en los valores medios de estos indicadores, tanto entre el sector privado-global y el sector público, como entre ambos subsectores privados.

Estos cambios son coherentes con la persistencia de una migración selectiva hacia el circuito privado, en el marco de una evolución favorable del NSE general durante la reciente recuperación económica. Esto explicaría la disminución del estatus ocupacional de los padres en las escuelas privadas, que ahora acogen a un segmento mayor de la población de menores recursos. En el sector estatal, el incremento se supone resultante del fortalecimiento de la estructura de cualificaciones de la población durante los últimos años. De cualquier forma, se destaca que las brechas entre el sector público y el privado-subvencionado, si bien ahora menores, continúan siendo significativas.

Además, debe señalarse que la dispersión de los valores entre escuelas ha disminuido tanto en el sector público como en el privado-subvencionado, pero ha aumentado en el privado-independiente. Esta es una primera señal de que la distribución de los alumnos se está volviendo más homogénea dentro de los dos primeros sectores, pero más heterogénea en el último.

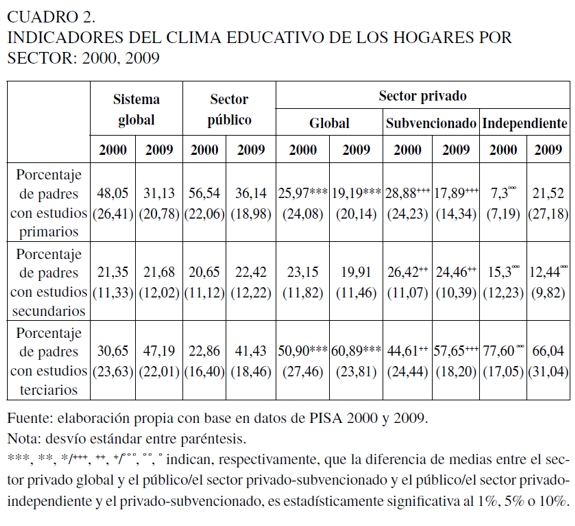

Interesa luego comparar el alumnado de los distintos sectores con relación al clima educativo de sus hogares (Cuadro 2), ya que este factor parece tener un efecto independiente del ingreso sobre las chances de asistir al circuito privado (Pereyra, 2008).

Los resultados en este caso también responden a lo esperado: en el sector público (privado), la mayoría de los estudiantes pertenece a familias con clima educativo bajo-medio (alto). Ahora bien, durante la última década se registró una mejora sostenida en el perfil educativo general de la población, reduciéndose la proporción de padres que no completaron el nivel medio, e incrementándose la de quienes accedieron a un título terciario. Esto se aprecia entre las escuelas del sector público y del privado-subvencionado. Por el contrario, la dinámica ha sido inversa entre las escuelas no subsidiadas.

Así, se redujo la distancia en el clima educativo de los hogares que envían a sus hijos a los distintos subsectores. En principio, ello indicaría una cierta apertura del sector privado, ya que incluso en los centros independientes se están incorporando segmentos de la población con escasos estudios. Sin embargo, la creciente dispersión entre estas escuelas permite conjeturar que los alumnos menos favorecidos que logran incorporarse se distribuyen de manera desigual, concentrándose en determinados establecimientos.

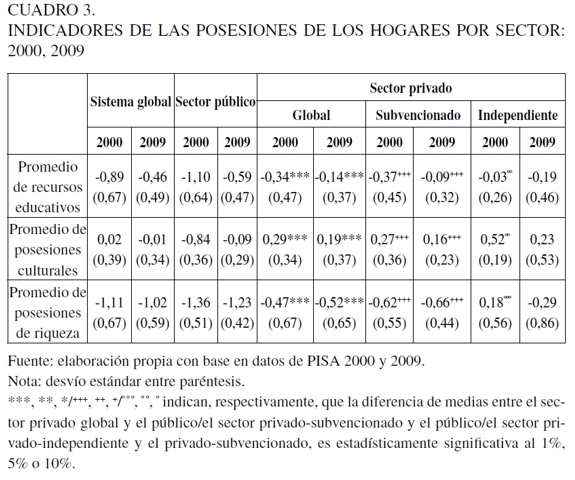

En el caso de las posesiones de los hogares, se confirma la situación observada para los demás indicadores (Cuadro 3): las escuelas del sector público atienden a estudiantes que en promedio acceden a menores posesiones culturales, educativas y materiales que los del sector privado-subvencionado. Lo mismo ocurre para estas escuelas con relación a las independientes. Se aprecia, a su vez, durante el período una convergencia en el valor de estos índices entre las escuelas del sector público y el privado global, así como entre ambos subsectores privados.

ESTIMACIÓN DE LA SEGREGACIÓN ESCOLAR POR NIVEL SOCIOECONÓMICO

En esta sección se busca cuantificar la segregación educativa en Argentina para evaluar la gravedad del problema y realizar comparaciones intersectoriales e intertemporales. Luego de escoger los índices a estimar, debe seleccionarse un indicador de NSE y su punto de corte para determinar la división dicotómica entre los estudiantes minoritarios y mayoritarios. Estas elecciones son arbitrarias, y pueden afectar las mediciones (Gorard, 2009). Por ello, para comprobar la robustez de las estimaciones se definió una variedad de grupos objetivo, considerando diferentes dimensiones del NSE. A su vez, se eligieron distintos umbrales, considerando alternativamente como minoría al grupo desfavorecido y al grupo privilegiado. Esto es porque interesa conocer no solo qué tan segregados se encuentran los alumnos más pobres, sino también los mejor posicionados. Las categorías binarias para definir a la minoría son entonces seis: a) Estatus ocupacional bajo -empleo "cuello azul-baja capacitación"-, b) Estatus ocupacional alto -empleo "cuello blanco-alta capacitación"-, c) Clima educativo bajo -estudios primarios-, d)Clima educativo alto -estudios terciarios-, e) Nivel de posesiones bajo -valor de HOGARPOS menor al percentil 25-, f) Nivel de posesiones alto -valor de HOGARPOS mayor al percentil 75-.

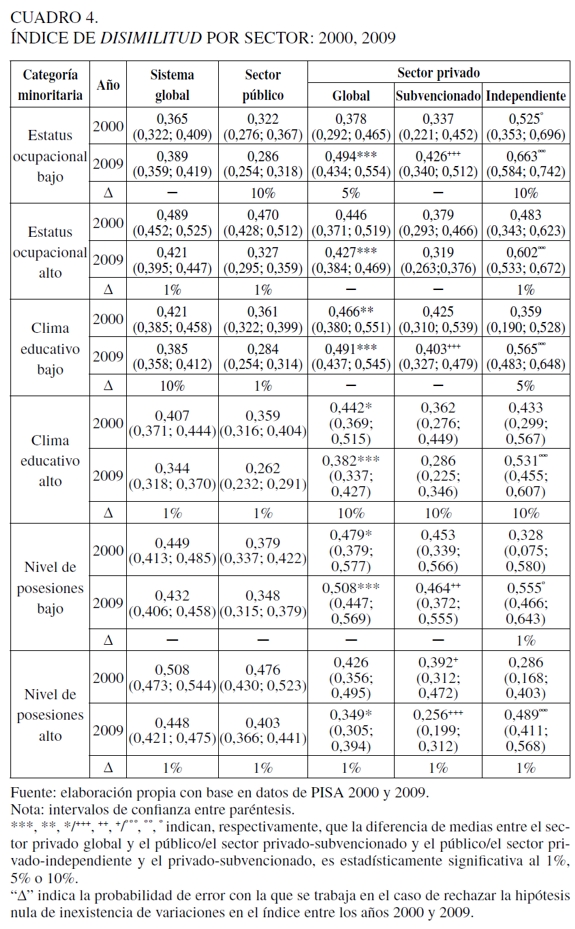

Siguiendo a Jenkins et al. (2008), se aplicó el método de bootstrapping no paramétrico con 500 replicaciones de la muestra de escuelas, para estimar los errores estándar e intervalos de confianza de los índices D y H, y así evitar problemas de variación muestral. Asimismo, empleando el estadístico definido en Ransom (2000) y calculando la varianza asintótica de los índices, se realizaron pruebas para confirmar la significatividad de las diferencias intersectoriales e intertemporales. En el Cuadro 4 se presentan los valores del índice de disimilitud.

Las estimaciones puntuales del índice muestran algunas dinámicas claras, si bien la amplitud de los intervalos de confianza obliga en algunos casos a interpretarlas con cautela. A nivel global, los valores han disminuido entre el 2000 y el 2009, indicando una menor segregación social de los alumnos argentinos de 15 años. Este cambio -de entre un 9% y un 15%, dependiendo del indicador de NSE- resulta significativo para gran parte de las categorías analizadas. Ahora bien, más allá de esta reducción, los valores resultan aún relativamente altos: en función de la literatura sobre el tema y de estimaciones para otros países, en ambos años la segregación puede considerarse moderada a alta. Por ejemplo, tomando como minoría a los jóvenes cuyos padres tienen un estatus ocupacional bajo, en el 2009 sería necesario desplazar a un 38,9% de ellos hacia escuelas mejor posicionadas para lograr una distribución equitativa. Este dato permitiría ubicar al país en los puestos de mayor segregación entre los 27 países industrializados analizados por Jenkins et al. (2008).

Al realizar comparaciones intersectoriales, los valores para las distintas submuestras presentan las diferencias esperadas: en general, la mayor segregación se registra entre las escuelas privadas-independientes, luego entre las privadas-subvencionadas, y finalmente entre las estatales. Estos resultados coinciden con los obtenidos para países como España (Mancebón y Pérez-Ximénez, 2010) y Chile (Valenzuela et al., 2008). La Gráfica 1 se presenta para ofrecer una visualización más sencilla de estas diferencias. En ella puede observarse que las brechas intersectoriales se agudizaron durante el período.

Resulta interesante que los valores del índice D parecen ser mayores en el sector público cuando se define como minoría al grupo privilegiado, respecto a cuando se considera al grupo desfavorecido. En el sector privado-global ocurre lo contrario. Esto indicaría que en el sector estatal quienes se distribuyen más desigualmente son los alumnos de mayor NSE, mientras que en el privado los más segregados son los más vulnerables.

Con respecto a la evolución del índice al interior de cada sector, se observan comportamientos divergentes. En el sector público se registró una clara disminución de los niveles de segregación (del 12% al 30% según el indicador), la cual puede considerarse en el 2009 moderada a baja. Para las escuelas privadas-subvencionadas, las variaciones no resultaron significativas, persistiendo la segregación en un valor moderado a alto. Por el contrario, y tal como se anticipaba, entre los centros privados- independientes la distribución se ha vuelto significativamente más heterogénea, adquiriendo valores cercanos a una situación de hipersegregación. Las curvas presentadas en la Gráfica 2 reflejan claramente estas dinámicas.

Se señala que los cálculos del índice de raíz cuadrada realizados resultaron coherentes con los anteriores, lo que permite asegurar la robustez de las conclusiones6. A su vez, la descomposición de este índice permite profundizar en la comparación intersectorial: los resultados indican que la segregación entre las redes de gestión pública y privada-global (Hinter/H) se ubica, aproximadamente, entre el 11% y el 26%. Esto implica que el nivel de segregación total se explica tanto por una distribución desigual de los alumnos entre sectores, como entre escuelas al interior de cada sector. Sin embargo, la mayor proporción es atribuible a la segregación intrasectorial, especialmente en el sector privado.

Respecto a su evolución durante el período, la segregación intersectorial ha crecido tanto en forma absoluta como proporcional, resultado consistente con la evidencia previa para Argentina (Gasparini et al., 2011). A pesar de la convergencia en el NSE promedio de los alumnos de ambos sectores, la creciente asistencia al nivel secundario por parte de los más pobres genera en el balance final una mayor atención de este grupo en el sector público. Por ejemplo, mientras que en el 2000 un 74,4% de los jóvenes de bajo estatus ocupacional asistía al sector estatal, en el 2009 lo hacía un 82,6%.

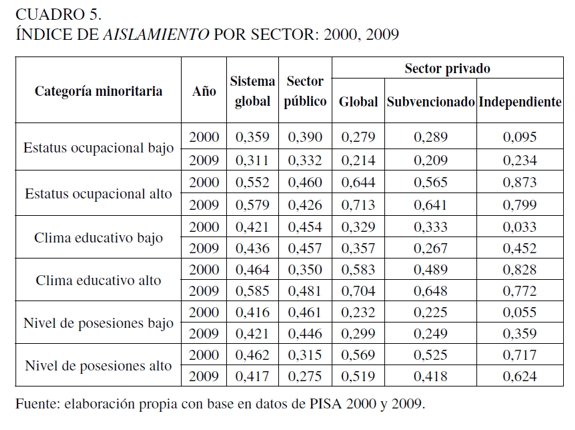

Finalmente, en el Cuadro 5 se presentan las estimaciones del índice de aislamiento.

A nivel global, la probabilidad de que un alumno minoritario promedio se encuentre en su colegio con otro del mismo grupo se ubica, aproximadamente, entre el 40% y el 50%. Al cotejar estas estimaciones con la proporción de la población estudiantil que representa cada minoría (entre un 20% y un 40% dependiendo de la categoría), se puede concluir que el contacto potencial entre compañeros de origen social diverso es en general bajo. Por ejemplo, en el 2009 los jóvenes cuyos padres tienen solo estudios primarios representan un 30,3% del alumnado, pero la probabilidad de asistir al mismo centro para dos estudiantes de este grupo es del 43,6%.

Al realizar comparaciones intersectoriales, debe contemplarse que la probabilidad de interacción depende de cómo está compuesta la población estudiantil. Esto explica que el aislamiento para las minorías desfavorecidas resulte mayor en el sector público, mientras que para las minorías favorecidas sea mayor en el sector privado. Igualmente, en ambos circuitos se verifica que el aislamiento supera a la presencia relativa de la minoría7, siendo las brechas mayores en el sector privado. Esta situación resulta del segundo componente de la dimensión de exposición: la desigualdad en la distribución entre centros.

Asimismo, se observa que los niveles de aislamiento para los segmentos favorecidos en ambos subsectores privados son mayores que para los alumnos vulnerables en el sector público. Es decir, parece haber una mayor tendencia de las capas medias y altas a concentrarse en escuelas que restringen el contacto con otros grupos sociales. Katzman (2001) señala que esta situación limita las posibilidades de que la escuela constituya un espacio de formación de solidaridad, fomentando la aversión a la desigualdad por parte de los más aventajados. Así, la segregación educativa no solo atenta contra la equidad en este ámbito, sino que también constituye un mecanismo de profundización de inequidades sociales más generales.

DISCUSIÓN

p>En suma, la evidencia aportada por los estudios PISA 2000 y 2009 confirma que existen diferencias notorias en los perfiles socioeconómicos de las escuelas de gestión pública, privada-subvencionada y privada-independiente. Respecto a los cambios acaecidos durante la última década, se ha observado que los indicadores de NSE de los alumnos mejoraron a nivel global, respondiendo a la recuperación de la economía y a los progresos en la estructura ocupacional y educativa. Esta mejora se registró especialmente al interior del sector estatal, pese a la continua incorporación de jóvenes de menores recursos y al éxodo de las clases medias. Se generó así cierta convergencia en el estatus socioeconómico del alumnado entre las escuelas estatales y privadas, aunque las brechas persisten. El circuito privado, aún siendo pequeña la participación de los más pobres, acoge ahora a una población más heterogénea. Esta señal de apertura, sin embargo, no implica necesariamente una democratización, al contrastar con una creciente dispersión de los indicadores sociales entre centros. Finalmente, se han acercado los perfiles de alumnos de ambos subsectores privados.La cuantificación de la segregación escolar arrojó como principal conclusión que la misma presenta actualmente valores moderados a altos a nivel global, siendo determinada principalmente por la segregación intrasectorial, la cual es mayor para los subsectores privados. Asimismo, la disminución en la segregación dentro del sector estatal contrasta con un crecimiento dentro del privado-independiente. Por último, se observó un aumento de la segregación intersectorial. El índice de aislamiento, por su parte, permitió corroborar que es escasa la interacción entre los estudiantes provenientes de distintos contextos sociales.

Escapa a los objetivos del estudio ofrecer una explicación precisa de las dinámicas registradas, si bien es posible señalar algunos elementos relevantes.

En primer lugar, las brechas en los niveles de segregación entre los sectores educativos son coherentes con los antecedentes. Los mayores márgenes de autonomía de las escuelas privadas en general, respecto de sus pares estatales (Narodowski y Andrada, 2001), son un determinante clave de su menor nivel de equidad interna. Las estrategias de diferenciación aplicadas por estos centros configuran un "mercado educativo" más segmentado, donde las propuestas pedagógicas diversas y el amplio abanico de aranceles apelan a distintos públicos estudiantiles. Incluso, entre las escuelas privadas subvencionadas se observa que la meta de promover la igualdad de oportunidades, plasmada en la normativa, no parece cumplirse, dada la reducida integración social en el sector.

Explicar la evolución del nivel de segregación resulta más complejo. Entre los factores relevantes puede mencionarse a la asociación positiva entre la segregación escolar y la desigualdad socioeconómica (Dupriez, 2010; Gasparini et al., 2011): el poder adquisitivo dispar de las familias, en el marco de un sistema educativo segmentado, contribuye a determinar una distribución heterogénea de los alumnos. En Argentina, la recuperación de las variables macroeconómicas luego de la crisis de principios de siglo ha sido acompañada por una disminución de la desigualdad de ingresos. Esto podría, en parte, explicar la caída observada en la segregación escolar a nivel global y dentro del sector público.

Un camino alternativo para avanzar en la interpretación de las dinámicas observadas es indagar sobre los factores institucionales relacionados con la asignación de los alumnos a las escuelas. Si bien sería necesario realizar un estudio pormenorizado de las distintas disposiciones provinciales, en principio no hay indicios de cambios generalizados durante la última década. De todas formas, dada la amplia libertad otorgada al sector privado y la frecuente informalidad en el sector público, interesa conocer si ha variado durante este período el grado en que las familias y las escuelas ejercen su autonomía al momento de inscribir a los alumnos. Con respecto a las decisiones familiares, PISA no provee información para caracterizarlas o explicarlas en el caso de Argentina. Sin embargo, los antecedentes disponibles no permiten suponer un cambio sustancial de las preferencias familiares en favor de una mayor integración social. Tampoco hay evidencia de una disminución en los deseos de diferenciación por parte de los sectores de mayor estatus socioeconómico. Las bases PISA sí aportan algo de evidencia, en cambio, con respecto al grado de injerencia que tienen las escuelas en la distribución del alumnado -el cual, según Alegre y Ferrer (2010), resulta fundamental en la explicación de la segregación-. En los cuestionarios que responden los directivos de los centros se indaga acerca del grado de selectividad de las escuelas o la propensión a transferir a los estudiantes hacia otros establecimientos. En todos los casos se observa que disminuyó en promedio la selección de alumnos por parte de los colegios, así como la tendencia a transferirlos. Se requerirían estudios más profundos para conocer los motivos de estas tendencias.

La mejora en los índices a nivel global, a su vez, contrasta con el crecimiento en la segregación intersectorial y dentro del sector privado-independiente.

La distribución más desigual entre los circuitos público y privado, si bien en los últimos años puede haberse visto reforzada por la mejora en el poder adquisitivo de las clases medias, se condice con una tendencia de largo plazo de privatización de la matrícula, que presenta diversas interpretaciones (Bottinelli, 2013). La misma se ha relacionado con la mayor participación en la educación media estatal de los segmentos vulnerables, sumada a la persistente salida de las familias mejor posicionadas hacia el sector privado. Ahora bien, aunque la existencia de precios o aranceles diferenciados entre las escuelas públicas y privadas -en el marco de la libertad de elección y de selección por parte de los padres y de las escuelas privadas- parecería explicar por sí misma a la segregación intersectorial, este factor no resulta suficiente. Por un lado, un elemento a considerar es la localización geográfica: las escuelas privadas -aun las subsidiadas- se ubican con mayor frecuencia en zonas de mayor NSE (Mezzadra y Rivas, 2010). Por otro, el costo no es la única variable relevante, ya que la elección escolar involucra al capital sociocultural de las familias, que induciría a algunas de bajo poder adquisitivo a optar por el servicio privado -en gran parte subvencionado y frecuentemente muy accesible-. En este sentido, Gasparini et al. (2011) sostienen que, si bien la desigualdad de ingresos incide en la segregación escolar, esta última no es un simple reflejo de la primera y responde a factores adicionales.

Debe considerarse que la capacidad económica es solo una variable interviniente entre las preferencias y la elección, que no explica la existencia de una demanda latente (Bottinelli, 2013). La pregunta crucial es ¿por qué las familias argentinas parecen preferir crecientemente al sector privado frente al público, que supo gozar de alto prestigio? Esta preferencia probablemente responda a cuestiones como: a) la insatisfacción con los servicios de educación pública -se ha señalado el deterioro de la infraestructura, o la imprevisibilidad del calendario escolar debido a los frecuentes conflictos gremiales o al ausentismo docente (Mezzadra y Rivas, 2010)-, b) la percepción de una mayor calidad, en un sentido amplio, de los servicios privados -la investigación de Gamallo (2011), por ejemplo, indica que las familias de clase media-baja estarían eligiendo escuelas del sector privado-subvencionado, frecuentemente confesionales, con base en consideraciones sobre la mayor contención afectiva, la protección, o la disciplina que ofrecen, frente a las escuelas estatales-, c) el atractivo que supone la creciente y diversificada oferta de escolarización privada -con propuestas personalizadas, de jornada completa, o con proyectos educativos más variados- y, finalmente, d) los deseos de asegurar la reproducción de la posición social por parte de muchas familias en el marcode una sociedad crecientemente fragmentada -se optaría por el sector privado para seleccionar al grupo de pares, o por el prestigio asociado a ciertos circuitos de escolarización-.

En la red privada independiente, por último, parece darse que mientras algunas escuelas menos selectivas acogen a la población de bajos recursos que accede al sector, otras se dedican exclusivamente a atender a la población más privilegiada. La escasa información disponible en torno a este punto requiere continuar avanzando para dilucidar los distintos elementos en juego en estas dinámicas.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se ha ofrecido un diagnóstico pormenorizado de la segregación social del alumnado de 15 años en Argentina, analizando sus dimensiones intrasectorial e intersectorial, así como su evolución durante la última década.

Considerando que, tal como se comprobó en Krüger (2013), el perfil socioeconómico de los compañeros de curso es un factor que incide en los resultados educativos individuales, puede afirmarse que la segregación social es aún un problema importante en materia de equidad educativa en el país. El aislamiento tanto de los sectores vulnerables como privilegiados, impide a los primeros beneficiarse de los efectos de pares positivos que estos últimos podrían generar, y atenta contra la función de cohesión social que podría cumplir la escuela.

Se considera que este estudio ha contribuido a la literatura aportando evidencia recabada con gran rigor metodológico -se han calculado diversas medidas de segregación para asegurar la robustez de los resultados, y se han estimado los errores estándar de los índices mediante la técnica de bootstrapping-. Se han corroborado los antecedentes respecto a la vigencia de la segregación intersectorial, pero también se ha aportado información inédita: gran parte de la segregación se debe al componente intrasectorial, especialmente importante en el sector privado.

Asimismo, el análisis puede actuar como disparador para nuevas preguntas de investigación, señalando posibles caminos para avanzar en la comprensión de estos fenómenos: por ejemplo, se ha evidenciado la importancia de estudiar de manera más sistemática a los determinantes de la segregación, indagando aún más en las preferencias y las estrategias de los agentes. A su vez, el diagnóstico realizado puede contribuir a comprender otros fenómenos, como la persistente desigualdad de logros educativos que se observa en Argentina; o incluso, posibles consecuencias futuras de la segregación escolar, como la segregación residencial o la desigualdad de ingresos.

Por otra parte, los resultados obtenidos representan un aporte al debate educativo actual, con relación a temas como la necesidad de incrementar la regulación del sector privado -si la mayor segregación se da al interior de este sector, esto puede justificar la toma de medidas para fomentar la equidad en el mismo-; la calidad diferenciada de las redes pública y privada -comprender la segregación social intersectorial permite explicar, en gran parte, los resultados divergentes que obtienen ambos sectores-; la función social cumplida por las transferencias estatales al sector privado -sería importante discutir el monto de los aportes con este destino, así como las brechas entre las distintas jurisdicciones-.

Como paso previo al diseño de políticas, es necesario un diagnóstico riguroso, y esta ha sido la principal contribución del trabajo. El análisis resulta relevante para la política educativa porque, si bien el principal determinante de la segregación puede ser de índole económica, existe cierto margen para la acción en el sistema. Resulta aquí complejo realizar recomendaciones, ya que no ha sido el foco del estudio explicar exhaustivamente las dinámicas observadas. Sin embargo, es posible esbozar algunos lineamientos generales.

En función de las metas nacionales e internacionales de fomentar la equidad educativa, resulta deseable promover la integración social en las escuelas. Ahora bien, cabe preguntarse qué posibilidades tiene la política educativa de lograrlo, sin atentar contra la libertad de elección de las familias.

Es probable que las políticas educativas no puedan operar directamente sobre la fragmentación y los cambios sociales que generan demandas educativas más complejas y diversificadas, o deseos de diferenciación social. Pero sí es posible intentar modificar los procesos endógenos al sistema que definen la distribución de los alumnos. Puede ser una meta, por ejemplo, reducir las asimetrías de información o de capacidad de decisión entre las familias de distinto origen social, para que la libertad de elección sea equivalente para todas. Asimismo, podría valer la pena intentar, como sugiere Veleda (2008), reconciliar a los docentes y las familias con las situaciones de diversidad social, fomentando la valoración de la integración, mediante campañas de comunicación, capacitaciones, o apoyo técnico para las escuelas con una población más heterogénea.

Quizá sea poco lo que pueda hacerse para disminuir las desigualdades en el sector privado-independiente, pero parece haber mayores chances de influir en la segregación entre el sector público y el privado-subvencionado, así como al interior de este último. En el primer caso, se hace necesario incidir sobre la preferencia latente de las familias por la escuela privada, para frenar la salida del sector público de los segmentos con mayores capitales sociales, simbólicos y económicos. Por otro lado, en el sector privado-subvencionado, reducir la segregación estaría en línea con el espíritu de la normativa, que está orientada hacia la justicia social y la igualdad de oportunidades. Algunas posibles vías para avanzar en este sentido serían:

1) Mejorar la oferta en las escuelas públicas para que estas resulten más atractivas. Esto implicaría indagar en el concepto de calidad educativa que tienen los padres de sectores medios, que puede no coincidir con el de los especialistas. Es decir, atender a las demandas de contención o de disciplina, sin descuidar los resultados académicos. En esta línea, sería importante resolver los problemas de infraestructura de las escuelas; mejorar las condiciones laborales de los docentes para reducir las huelgas; facilitar el desempeño en un único colegio para lograr una mayor identificación de los docentes con el proyecto institucional; y fomentar la iniciativa de las escuelas para mejorar su propuesta curricular y pedagógica, adaptándola a las necesidades de su población estudiantil.

2) Considerando la función social que estarían llamadas a cumplir las escuelas privadas subvencionadas, como complemento del sector público, tomar medidas para fomentar el acceso por parte de aquellos con bajo capital sociocultural. Así, una alternativa sería regular el derecho de admisión por parte de las escuelas, reduciendo las prácticas selectivas. Probablemente resulte difícil consensuar hasta qué punto se podría limitar este derecho -algunas voces sugieren llegar al extremo de que la asignación se realice por sorteo público tanto en escuelas estatales como privadas subvencionadas; pero sí se debería como mínimo evitar situaciones de discriminación, de rechazo injustificado, o de pases a otros colegios por bajo rendimiento -un ejemplo en este sentido es la Ley 2.681, sancionada en el 2008 en la ciudad de Buenos Aires-. Si bien las normas formales no evitan la discrecionalidad, evidente aún en el sector público donde la regulación es más estricta, pueden al menos contribuir a reducirla, especialmente si se incrementa el control y la penalización ante infracciones. Garantizar que se otorgue un porcentaje de becas para alumnos desfavorecidos, quizá mayor al 10%, podría ser otra intervención para evaluar; así como revisar los aranceles máximos que pueden cobrar estas escuelas; o directamente propiciar un debate sobre la posibilidad de impedir que las escuelas subsidiadas tengan fines de lucro.

3) En la misma línea, sería importante asegurar la transparencia y equidad en el sistema de subsidios, mejorando la información pública sobre el mismo, y controlando mediante criterios objetivos que se transfieran mayores fondos a las escuelas con una población estudiantil más vulnerable. Esto contribuiría a homogeneizar la calidad de los servicios, reduciendo los incentivos de las familias mejor posicionadas a concentrarse en ciertas escuelas.

4) Mejorar el sistema de transporte escolar, para fortalecer la capacidad de elección por parte de las familias de bajos recursos, reduciendo el vínculo entre segregación residencial y educativa.

En síntesis, las recomendaciones esbozadas apuntan a mejorar la percepción de la calidad de los servicios públicos para disminuir la segregación intersectorial, e incrementar las regulaciones al interior del sector privado -principalmente el subvencionado-, para disminuir la segregación intrasectorial. Luchar contra la segregación social es una tarea compleja, ya que implica modificar representaciones sociales y prácticas naturalizadas por parte de los distintos agentes, y puede tener altos costos políticos. Pero es una tarea que vale la pena, si se desea incrementar la igualdad de oportunidades educativas.

En este sentido, el presente estudio intenta contribuir de dos maneras: a) aportando evidencia inédita, actualizada, y rigurosa sobre el estado de situación de la segregación escolar en el país y b) fomentando el interés por el problema y sus consecuencias, para eventualmente propiciar el debate social y político en torno a las formas de enfrentarlo.

NOTAS AL PIE

1 Tanto la Ley Federal de Educación (LFE) de 1993 (art. 44), como la Ley de Educación Nacional vigente desde el 2006 (art. 128), garantizan a los padres el derecho a elegir para sus hijos la institución que responda a sus convicciones.

2 En general, los índices han sido estandarizados para tener un promedio de cero (0) y un desvío estándar de uno (1) para el conjunto de los países de la OCDE. Así, valores negativos/positivos para el caso argentino implican que el nivel del índice está por debajo/encima del promedio para este grupo (OCDE, 2010).

3 Para la primera etapa se utiliza el software SPSS IBM Statistics, y para la segunda, el programa Stata. Todas las estimaciones de los índices y las estadísticas descriptivas son obtenidas utilizando las ponderaciones finales por alumno (W_FSTUWT) provistas en las bases PISA, para así derivar estimaciones apropiadas de los valores poblacionales (OCDE, 2009).

4 Para elaborar una curva de segregación, se ordena a las escuelas en función del porcentaje de su alumnado perteneciente al grupo de interés (de menor a mayor); se representa en el eje Y a la fracción acumulada de la población de estudiantes de ese grupo, y en el eje X a la fracción acumulada de alumnos en el grupo complementario. La línea de equidad representa la igualdad total, donde cada escuela atiende a una proporción de alumnos de cada grupo correspondiente con la distribución nacional. Cuanto más se aleja la curva de esta línea, mayor es el grado de segregación (Allen y Vignoles, 2007).

5 Estos son: la invarianza en la composición o a la escala; la simetría en grupos; el principio de transferencia; la equivalencia organizacional; la agregación; la descomposición aditiva, y la simetría entre grupos.

6 Estas estimaciones pueden solicitarse por correo a la autora.

7 Estos valores pueden solicitarse a la autora.

REFERENCIAS

[1] Alegre, M., & Ferrer, G. (2010). School regimes and education equity. Some insights based on PISA 2006. British Educational Research Journal, 36(3), 433-462. [ Links ]

[2] Allen, R., & Vignoles, A. (2007). What should an index of school segregation measure? Oxford Review of Education, 33(5), 643-668. [ Links ]

[3] Andrada, M. (2001). Retórica y realidad de las políticas de autonomía escolar y participación de las familias en Argentina. TEIAS, 2 (4). Recuperado de: http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias. [ Links ]

[4] Bottinelli, L. (2013). El debate sobre el crecimiento reciente de la educación privada. Serie: La Educación en Debate, No. 11. Buenos Aires: DiNIECE. [ Links ]

[5] Braslavsky, C. (1985). La discriminación educativa en Argentina. Buenos Aires: FLACSO-Grupo Editor Latinoamericano. [ Links ]

[6] Calero, J., & Escardíbul, J. (2007). Evaluación de servicios educativos: el rendimiento en los centros públicos y privados, medido en PISA-2003. Hacienda Pública Española, 183(4), 33-66. [ Links ]

[7] CIPPEC (2007). Aportes financieros estatales a la educación privada. Programa de monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo. Buenos Aires. Recuperado de http://cippec.org/mlfe/graficos/InformeMonitoreo6.pdf. [ Links ]

[8] DiNIECE (2010a). Una mirada sobre la escuela III. 40 indicadores. Ministerio de Educación Nacional, Argentina. Recuperado de http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/publicaciones/Mirada3.pdf. [ Links ]

[9] DiNIECE (2010b). PISA 2009: resumen ejecutivo argentina. Recuperado de http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=15&Itemid=26. [ Links ]

[10] Doberti, J. (2001). El subsidio a la educación privada en la Argentina y Chile: un estudio comparativo. En Estévez, A. (comp.), Reforma managerialista del Estado. La nueva gerencia pública, calidad total y tecnocracia. Buenos Aires: Cooperativas. [ Links ]

[11] Duarte, J., Bos, M. y Moreno, M. (2012). Calidad, igualdad y equidad en la educación colombiana (análisis de la Prueba Saber 2009). Notas Técnicas IDB-TN-396. BID. Recuperado de http://www.iadb.org. [ Links ]

[12] Duncan, O., & Duncan, B. (1955). A methodological analysis of segregation indexes. American Sociological Review, 20, 210-217. [ Links ]

[13] Dupriez, V. (2010). Methods of grouping learners at schools. Fundamentals of Educational Planning, 93. Paris: IIPE-U nesco. [ Links ]

[14] Filmus, D., Miranda, A., Moragues, M. y Kaplan, C. (2001). Cada vez más necesaria, cada vez más insuficiente: la escuela media y mercado de trabajo en épocas de globalización. Buenos Aires: [Santillana. [ Links ]

[15] Gamallo, G. (2011). Mercantilización del bienestar. Hogares pobres y escuelas privadas. Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, 55, 189-233. [ Links ]

[16] Ganzeboom, H., De Graaf, P., & Treiman, D. (1992). A standard international socio-economic index of occupational status. Social Science Research, 21(1), 1-56. [ Links ]

[17] Gasparini, L., Jaume, D., Serio, M. y Vázquez, E. (2011). La segregación entre escuelas públicas y privadas en Argentina. Reconstruyendo la evidencia. Desarrollo Económico, 51(202-203), 189-219. [ Links ]

[18] Glaeser, E., & Vigdor, L. (2001). Racial segregation in the 2000 Census: Promising news. The Brookings Institution-Survey Series, Center on Urban and Metropolitan Policy, 1-18. [ Links ]

[19] Gorard, S. (2009). Does the index of segregation matter? The composition of secondary schools in England since 1996. British Educational Research Journal, 35(4), 639-652. [ Links ]

[20] Gorard, S., & Smith, E. (2004). An international comparison of equity in education systems. Comparative Education, 40(1), 15-28. [ Links ]

[21] Hanushek, E., Kain, J., Markman, J., & Rivkin, S. (2003). Does peer ability affect student achievement? Journal of Applied Econometrics, 18(5), 527-544. [ Links ]

[22] Hutchens, R. (2004). One measure of segregation. International Economic Review, 45, 555-578. [ Links ]

[23] James, D., & Taeuber, K. (1985). Measures of segregation. En Tuma, N. (ed.), Sociological methodology (pp. 1-32). San Francisco: Jossey-Bass. [ Links ]

[24] Jenkins, S., Micklewright, J., & Schnepf, S. (2008). Social segregation in secondary schools: How does England compare with other countries? Oxford Review of Education, 34(1), 21-37. [ Links ]

[25] Katzman, R. (2001). Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos. Revista de la Cepal, 75, 171-189. [ Links ]

[26] Krüger, N. (2011). The segmentation of the argentine education system: Evidence from PISA 2009. Regional and Sectoral Economic Studies, 11(3), 41-64. [ Links ]

[27] Krüger, N. (2012). La segmentación educativa argentina: reflexiones desde una perspectiva micro y macrosocial. Páginas de Educación, 5(1), 137-156. [ Links ]

[28] Krüger, N. (2013). Segregación social y desigualdad de logros educativos en Argentina. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 21(86), 1-30. Recuperado de http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1352. [ Links ]

[29] Llach, J. (2006). El desafío de la equidad educativa. Diagnóstico y propuestas. Buenos Aires: Gránica. [ Links ]

[30] Mancebón, M. y Pérez-Ximénez, D. (2010). Una valoración del grado de segregación socioeconómica existente en el sistema educativo español. Un análisis por comunidades autónomas a partir de PISA 2006. Regional and Sectoral Economic Studies, 10(3), 129-146. [ Links ]

[31] Massey, D., & Denton, K. (1988). The dimensions of residential segregation. Social Forces, 67(2), 281-315. [ Links ]

[32] Massey, D., & Denton, K. (1993). American Apartheid: Segregation and the making of the underclass. Cambridge: Harvard University Press. [ Links ]

[33] Mezzadra, F. y Rivas, A. (2010). Aportes estatales a la educación de gestión privada en la provincia de Buenos Aires. Documento de Trabajo, 51. Buenos Aires: CIPPEC. [ Links ]

[34] Morduchowicz, A. (2002). (Des)regulación y financiamiento de la educación privada en Argentina. En Wolf, L., González, P. y Navarro, J. (eds.), Educación privada y política pública en América Latina (pp. 107-142). Santiago: PREAL/BID. [ Links ]

[35] Narodowski, M. y Andrada, M. (2001). Segregación socioeconómica y regulaciones en el sistema escolar: el caso de la provincia de Buenos Aires. Propuesta Educativa, 24, 41-52. [ Links ]

[36] Nores, M. y Narodowski, M. (2000). ¿Quiénes quedan y quiénes eligen? Características socioeconómicas de la composición de la matrícula en las escuelas públicas y en las escuelas privadas en la Argentina. Buenos Aires: CEDI, Fundación Gobierno y Sociedad. [ Links ]

[37] OCDE (2002). PISA 2000 Technical Report. Adams, R. y Wu, M. (eds.). Paris: OECD Publishing. [ Links ]

[38] OCDE (2009). PISA Data Analysis Manual, SPSS, 2a ed., Paris: OECD Publishing. [ Links ]

[39] OCDE (2010). PISA 2009 Results (vols. II y IV). Recuperado de www.oecd-ilibrary.org/. [ Links ]

[40] Orfield, G. (2001). Schools more separate: Consequences of a decade of resegregation. Cambridge: The Civil Rights Project, Harvard University. [ Links ]

[41] Pereyra, A. (2008). La fragmentación de la oferta educativa en América Latina: la educación pública vs. la educación privada. Perfiles Educativos, 30 (120), 132-146. [ Links ]

[42] Ransom, M. (2000). Sampling distributions of segregation indexes. Sociological Methods & Research, 28, 454-475. [ Links ]

[43] Reimers, F. (2000). Educación, desigualdad y opciones de política en América Latina en el siglo XXI. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 30 (2), 11-42. [ Links ]

[44]Rivas, A., Vera, A. y Bezem, P. (2010). Radiografía de la educación argentina. Buenos Aires: Fundación CIPPEC, Fundación Arcor, Fundación Roberto Noble. [ Links ]

[45] Starr, P. (1993). El significado de la privatización. En Kamerman y Kahn (comp.), La privatización y el Estado benefactor (27-64). México, D. F.: Fondo de Cultura Económico. [ Links ]

[46] Sedlac (CEDLAS y Banco Mundial), Socioeconomic Database for Latin America and the Caribbean, http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/esp/estadisticas-detalle.php?idE=20 (28/08/2011). [ Links ]

[47] Treviño, E., Valdés, H., Castro, M., Costilla, R., Pardo, C. y Donoso, F. (2010). Factores asociados al logro cognitivo de los estudiantes de América Latina y El Caribe. Santiago: OREALC/Unesco Santiago & LLECE. [ Links ]

[48]Valenzuela, J., Bellei, C. y De los Ríos, D. (2008). Evolución de la segregación socioeconómica de los estudiantes chilenos y su relación con el financiamiento compartido. Santiago: FONIDE, Ministerio de Educación de Chile. [ Links ]

[49] Veleda, C. (2008). Políticas de inclusión, justicia e integración. Opciones y debates para los gobiernos provinciales. Proyecto Nexos, 3. Buenos Aires: CIPPEC. [ Links ]