1. INTRODUCCIÓN

En un Estado constitucional y democrático la característica principal de la vida pública es que está regida y regulada por normas jurídicas que delimitan la actuación tanto de gobernantes como de gobernados o ciudadanos en general. Tales normas jurídicas tienen como finalidad prohibir, permitir u obligar respecto a la realización de determinadas conductas consideradas como deseables (o indeseables, según sea el caso) para la supervivencia y funcionamiento de un Estado y de una sociedad, lo cual se traduce en derechos, libertades y obligaciones; de esa normatividad se obtiene seguridad y se logran los objetivos que la sociedad se ha planteado a través de los órganos estatales.

Sin embargo, la crisis de legitimidad de los Estados contemporáneos, derivada de los problemas de eficacia en el actuar de sus órganos e instituciones y también de la agudizada corrupción,1 ha provocado que se ponga en duda esa legitimidad y legalidad. Por eso, tal vez sea necesario que se apliquen criterios de solución a esa problemática estatal que no estén exclusivamente apegados a la juridicidad, ya que esa vía no ha sido del todo eficaz para darles solución a esos problemas. Es decir, para ayudar a solucionar esa problemática se deben explorar posibilidades alternas que no estén exclusivamente basadas en la norma jurídica positiva o positivizada, sino que ahora se puede (y tal vez se debe) considerar la excepción como uno de los conceptos que están inmersos en el propio derecho a través de la norma jurídica y que, de inicio, deriva en otro concepto: el de estado de excepción.

Para salvaguardar el Estado y su funcionamiento, se ha sustentado una medida drástica que ha tenido diversos nombres, desde aquellos que hacen referencia a una dictadura constitucional hasta los estados de sitio, suspensión de garantías y también estado de excepción, pero en otras ocasiones incluso se ha denigrado la figura por el riesgo probable de que se abuse de semejante poder por parte de los gobernantes y en detrimento de los derechos de los ciudadanos, lo que en última instancia puede potencialmente afectar a la democracia o a la democratización del Estado en el que se apliquen cualquiera de esas medidas extraordinarias. No obstante, surge la cuestión acerca de si el estado de excepción está diseñado para operar en circunstancias y contextos democráticos y es, por tanto, un instrumento para la democracia o, por el contrario, se trata de una medida extraordinaria que antes de coadyuvar con los principios y valores de la democracia, los perjudica y los disminuye en detrimento de los derechos ciudadanos.

Del estado de excepción deriva la posibilidad de considerar el concepto puro de excepción como una alternativa que tiene su fundamento en la decisión soberana del pueblo, respecto a casos o situaciones de hecho que no están contempladas por la norma jurídica. Lo anterior considerando que la norma jurídica, así como la soberanía y otros conceptos, son un instrumento de la democracia, por lo que las excepciones a la norma jurídica forman parte también de ese instrumental democrático con el que cuentan los estados contemporáneos a través de la actuación soberana de sus pueblos. Para sustentar lo anterior, se parte del concepto de estado de excepción expuesto por Carl Schmitt en su obra Teología Política,2 para determinar el de "excepción"como otro de los instrumentos democráticos con los que cuentan los estados, concretamente por la toma de decisiones de sus pueblos.

La idea de "excepción" es un tema paradigmático para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación del Estado constitucional y, por ende, de la democracia, máxime que a partir de 2020 el Estado de excepción se ha puesto a prueba, ya que se presentó como una respuesta pragmática para que los Estados pudieran hacer frente a la emergencia de salud pública de importancia internacional producida por el virus SARS-CoV-2, de ahí que resulta importante reconsiderar el estado de excepción en el contexto de los Estados democráticos. Asimismo, es importante distinguir otras categorías que se usan como sinónimas del estado de excepción pero que no son relevantes para este trabajo: estado de necesidad, gobierno de crisis, estado de alarma, estado de sitio, estado de emergencia, estado de emergencia por desastre natural, estado de desastre natural, estado de emergencia sanitaria, estado de emergencia de salud pública, estado de crisis, estado de epidemia, estado de emergencia nacional, estado de emergencia económica, social y ecológica, ley marcial, poderes de emergencia e, incluso, dictadura constitucional.3

2. EL CONCEPTO DE EXCEPCIÓN VS. EL DE NORMALIDAD.

Para poder abordar los conceptos de excepción y de normalidad desde el punto de vista de la democracia, es necesario considerar de inicio las definiciones proporcionadas por el diccionario de la Real Academia Española; así, excepción es aquello que se aparta de la regla o de la condición general de las demás de su especie, mientras que normalidad es cualidad o condición de normal, lo que a su vez es una cosa que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. De lo anterior se obtiene que lo contrario a lo normal es aquello que no se ajusta a las normas fijadas, por lo que se aparta de la regla o condición general, dando como resultado que la "excepción" es lo contrario a lo normal, o sea, lo anormal.

Ahora bien, la doctrina ha considerado como características de la norma jurídica, entre otras: a) la bilateralidad, ya que impone deberes correlativos de facultades o concede derechos correlativos de obligaciones, b) la coercibilidad, en virtud de que existe la posibilidad de que la norma sea cumplida en forma no espontánea o en contra de la voluntad del obligado, c) la heteronomía, que implica la sujeción a un querer ajeno, por lo que se renuncia a la facultad de autodeterminación normativa (García, 2001, pp. 15-24), pero también d) la generalidad, la cual significa que las normas determinan conductas para todas las personas inmersas en el sistema jurídico de que se trate. Es aquí donde se inserta el concepto de excepción, ya que el primer cuestionamiento que surge de las características mencionadas es si deben existir excepciones a la norma jurídica positiva; dicho de otra manera: ¿deben positivizarse las excepciones a la norma jurídica positiva? Y la respuesta sería que tal vez no, porque al positivizar la excepción se le resta la autoridad al ente soberano4 para que decida sobre la excepción, es decir, al estar la excepción incluida en la norma deja de ser excepción para convertirse en normalidad y al ente soberano se le resta la posibilidad de que tome decisiones sobre la excepción, ya que esa decisión fue tomada por el legislador al momento de positivizar la excepción y de convertirla en norma (o normalidad), por lo que la excepción estaría inmersa en la propia norma y no en la autonomía soberana del ente. De esta manera, cuando la excepción está positivizada se convierte en norma, por lo que hablar de excepción normativizada es un contrasentido.

En este punto es donde conviene atender al significado de decisión de acuerdo con el mencionado diccionario de la lengua; así tenemos que es la determinación o resolución que se toma o se da en una cosa dudosa, es decir, en una cosa o situación de excepción o de anormalidad. De lo anterior se desprende el segundo cuestionamiento que surge de las características mencionadas de la norma jurídica: ¿quién o qué ente debe ser el idóneo para, primero, determinar la existencia o no de una cosa o situación excepcional y, segundo, tomar una decisión y resolver sobre esa cosa o situación dudosa, es decir, sobre esa situación de excepción o de anormalidad? Aunque, en realidad, determinar la existencia de una situación excepcional y resolverla son dos acciones que, aunque con finalidades distintas, derivan de una "decisión".

La ley es un constructo que se produce en un momento y espacio determinados, y a partir de ahí entra en una etapa en la que su redacción se vuelve estática pero no su significado, ya que con mucha frecuencia se realizan análisis de la norma jurídica una vez que ha sido positivizada, esto con el objetivo de develar la verdadera intención que tuvo el legislador al momento de crear la norma jurídica. A partir de lograr el descubrimiento anterior, se hace posible llevar a cabo una interpretación y aplicación de tipo extensivo en la que el intérprete (o incluso el aplicador) puede considerar ampliamente el contenido significativo de la norma, salvo que haya una excepción establecida en la misma norma:5

Todos estos argumentos son aplicaciones diferentes del mismo procedimiento científico, y suponen siempre el análisis profundo de las disposiciones de la ley, con vistas al descubrimiento de la razón fundamental que la ha inspirado (ratio juris), descubierta la ratio juris, la aplicación extensiva es posible, a menos de que la disposición legal consagre una excepción (Exceptio Est Strictissimae Interpretationis). (Gény, 1919, p. 35)

Jurídicamente, la excepción se ha considerado como de muy estricta aplicación, ya que no sería posible interpretar y aplicar de manera extensiva cuando corremos el riesgo de que con esa interpretación y aplicación se rebase expresamente lo previsto en la excepción (y, sobre todo, sin atender a su ratio juris). Uno de los motivos por los que se realiza una interpretación extensiva es por la ausencia (o deficiencia) de solución para algún caso en la ley, es decir, por una falta de regulación, lo cual obliga al intérprete de la norma a considerar otros elementos que le ayuden a solucionar el caso mencionado. El hecho de que el legislador no prevea la solución para todos los casos que potencialmente pueden presentarse en la vida real es justificable, ya que sería imposible que pudiera preverlos; por eso, no puede ser el único ente en quien deba recaer la formulación del derecho:

El legislador no puede atribuirse el monopolio de la formulación del derecho, porque su actividad tropieza con una serie de barreras insuperables, que derivan de la naturaleza misma de las cosas (...) los partidarios de la escuela exegética reconocen algunas restricciones de este tipo, al sostener, por ejemplo, que si dos disposiciones legales contemporáneas ofrecen una contradicción irreductible, hay que considerar que se destruyen recíprocamente, dejando una laguna que es necesario colmar... (García, 2001, p. 337)

La legislación sufre de los embates derivados de la realidad social, ya que los fenómenos sociales con mucha frecuencia rebasan lo establecido en la norma jurídica dejándola con lo que técnicamente se conoce como "laguna", es decir, una ausencia o vacío en la solución del caso acontecido. Las limitaciones inherentes al ser humano se trasladan inevitablemente a su producto, es decir, las limitaciones del legislador se trasladan a su producto (que es la ley):

... si se acepta que la ley emana de la inteligencia y la voluntad humanas, y que esta voluntad y esa inteligencia, por regla general colectivas, se expresan en fórmulas concebidas en el mismo lenguaje de aquellos a quienes se dirigen, no es posible dejar de admitir dos limitaciones: 1. En primer lugar deberá reconocerse que la ley, como obra humana, es forzosamente incompleta, por grande que sea la perspicacia de sus redactores. 2. (...) se manifiesta siempre a través de ciertas fórmulas, que suelen ser interpretadas por otras personas. Éstas no podrán llegar directamente al conocimiento de la voluntad del legislador, sino que tendrán que dirigir su atención hacia la fórmula legal... (García, 2001,pp.337-338)

Una especie de círculo legislativo se forma con dos elementos: por un lado, el legislador, quien crea la ley (imperfecta, como ya se dijo) y, por el otro lado, su destinatario, quien debe interpretarla para tratar de perfeccionarla; este último podría recibir una legislación que quizá no sea suficiente para la solución de la problemática que se le va presentando en la vida cotidiana, por lo que se ve obligado a realizar ciertas acciones para así poder subsanar la ley imperfecta y, en última instancia, para resolver la problemática que necesita le sea resuelta. En un extremo, puede ocurrir que el destinatario de la norma tenga la necesidad de que no se aplique la ley imperfecta (ya sea por ser insuficiente para la solución del caso o por que la solución del caso, resultado de su aplicación, sería injusta), luego entonces, tendría que optar por otro camino: la excepción, la cual alude a la posibilidad de que los destinatarios de la norma jurídica la desobedezcan por causas ajenas a la razonable previsión que pudo haber hecho el legislador, bajo la condición de que se cumplan ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que la consecuencia de la desobediencia produzca una situación más justa que si se hubiera obedecido la norma.

En este punto surge la cuestión acerca de cuál debe ser el parámetro por el que se podría desobedecer a la norma y aplicar una excepción, ya que precisamente la norma jurídica (en general, la ley) sirve de parámetro para evitar arbitrariedades y otorgar seguridad jurídica a toda la actuación de las personas e incluso de los gobernantes. Tal vez se podría apelar a otro aspecto diferente de la mera positivización de la norma jurídica e inclinarse más hacia algún aspecto iusnaturalista, en el que el concepto de justicia, más allá del de ley, sea el que se aplique. Así, se podría tener en cuenta a la moral como una fuente razonable para justificar una conducta contraria a la norma jurídica positiva, para lo cual sería necesario atender las circunstancias específicas del caso que llevaron a que se desobedeciera la norma; por ejemplo, la urgencia, es decir, la imposibilidad o la dificultad manifiesta de que se pueda dar una solución legal o iuspositiva mediante la aplicación de la ley del Estado y de la implementación de procedimientos estatales para su solución, en virtud del tiempo con el que se cuente para eso. Otro aspecto podría ser el que se refiere al bien jurídico tutelado, ya que este podría marcar la pauta para considerar una excepción (o una inaplicación de la norma jurídica positiva), y tal vez la irreparabilidad podría ser otro de los aspectos para considerar, ya que puede potencialmente ocurrir que al aplicar la norma (con todo lo que ello conlleva, es decir, procedimiento, formalidades, etc.) se provoque un daño o una lesión irreparable, por lo que la pronta y excepcional solución sería una opción deseable y hasta necesaria.

Se trata de una suerte de estado de necesidad en el que tendría aplicación el aforismo necessitas non habet legem ("la necesidad no tiene ley"), ya que en caso de que haya extrema necesidad y de que lo previsto en las normas jurídicas como normal no alcance para prevenir todo aquello que suceda de manera concreta en la realidad social (sobre todo considerando el producto imperfecto del legislador imperfecto), resulta la imposibilidad de que la norma (o lo normal) prevea las soluciones para todas las situaciones. Lo anterior obliga a que en esos casos se tome una decisión respecto a la aplicación de la norma o a su omisión, es decir, a su excepción. El cuestionamiento que surge aquí es el siguiente: ¿se puede, bajo esas circunstancias específicas de urgencia, bien jurídico tutelado e irreparabilidad, proceder contra lo establecido en una norma jurídica positiva con tal de lograr la solución de los problemas sociales y de alcanzar la finalidad de toda sociedad consistente en la adecuada convivencia?

En ciertos casos podría surgir la imposibilidad de ejecutar una conducta apegada a lo establecido por la norma positiva en virtud de que podría ocurrir algún perjuicio mayor que aquel que se pretende proteger, por lo que sería necesario ejecutar una conducta diferente, es decir, una que material y excepcionalmente se deba ejecutar, ya que no se puede actuar obedeciendo lo establecido de manera ordinaria en la norma jurídica en razón de la urgencia, premura o apremio que tal vez no deje tiempo para poder reflexionar ecuánimemente sobre la mejor conducta y, sobre todo, acerca de la conducta que pueda estar apegada a la norma jurídica y así evitar su desobediencia o inaplicación. Dependiendo del ente que tome una decisión para aplicar la solución al caso excepcional, se habla de estado de excepción o simplemente de una excepción, ya que el primero tiene como base ideológica el concepto relacionado con la suspensión de las normas constitucionales por parte de los órganos del gobierno (o del elemento gubernamental del Estado) y del poder estatal dividido, mientras que el segundo corresponde a otra entidad: al elemento poblacional que forma parte del ente estatal.

3. EL ESTADO DE EXCEPCIÓN SEGÚN LA TEOLOGÍA POLÍTICA DE CARL SCHMITT

Carl Schmitt es paradigmático respecto a la teoría sobre la Constitución, ya que sus estudios han dado luz para la comprensión de los fenómenos, circunstancias y conceptos de los documentos jurídicos fundamentales y su papel en la organización de los Estados democráticos. Su rendimiento teórico en cuanto al concepto de excepción en aras de dar una explicación acerca del mundo circundante y sus fenómenos políticos, sociales y, sobre todo, jurídicos, ha sido punto de partida para otros autores que han analizado esos temas. Es por lo que en este artículo se considera su pensamiento respecto al llamado estado de excepción que expone en su obra Teología Política, así como sus connotaciones e impacto como instrumento para el mejor desarrollo de la democracia.

En la obra mencionada se encuentran reflexiones teóricas acerca de lo que es la norma frente a la excepción, postulando que esta última tiene una mayor trascendencia respecto a la primera (o a lo normal), y que el estado de excepción y el estado de emergencia son conceptos que, aunque con ciertas similitudes, difieren uno del otro, principalmente en que este último tiene un fundamento legal, e incluso constitucional, mientras que el primero tiene como fundamento la protección de las leyes y/o de la propia Constitución, esto en caso de que exista algún ataque, ya sea interno o externo, en cuyo caso la excepción puede oponerse a la norma o a lo normal (Schmitt, 2009, p. 180). Dice este autor que

El caso excepcional, el que no está previsto en el orden jurídico vigente, puede a lo sumo ser calificado como caso de extrema necesidad, de peligro para la existencia del Estado o de otra manera análoga, pero no se puede delimitar rigurosamente... (p. 14)

El concepto de excepción supera al de soberanía (o rivaliza con él), pero solamente en cuanto a la supremacía que debe caracterizar a la norma jurídica como producto de un órgano de Estado en el que se encuentran representados todos los ciudadanos y en el que se producen leyes acordes con la voluntad de esa ciudadanía (como un producto de esa representación), ya que el contenido de la soberanía pura que le corresponde al ente decisor es compatible con el contenido de la soberanía que le permite tomar una decisión excepcional.6 De aquí surge la diferencia entre poder (generalmente estatal) y el poder soberano (generalmente derivado de la voluntad ciudadana a través de la representación), ya que el poder estatal no podría establecer las excepciones a la norma que razonablemente se puedan aplicar a todas las circunstancias o fenómenos de la realidad social, en virtud de la imposibilidad de la que se habló antes, mientras que el pueblo (depositario original de la soberanía o del poder público, incluso sin que esté positivizado) es el que puede defacto omitir o excepcionar la norma cuando haya necesidad y exista justificación. Por ello, es plausible considerar que la ley no tiene la capacidad de prever lo anormal ni que la norma puede prever lo anormal, ya que sería un contrasentido. El estado de excepción es diferente a algo que podríamos llamar estado de normalidad, y la excepción es diferente de lo normal, es decir, el concepto de excepción comulga con el de anormalidad, ya que se trata de circunstancias que no han sido previstas en la norma por no haber ocurrido nunca en la realidad social o por no ocurrir con la suficiente frecuencia como para que sea regulada e incluida como supuesto jurídico en el derecho positivizado.

Si la excepción se opone a la norma, entonces esta última funge como el punto de partida para la excepción, es decir, no es posible determinar una excepción (es decir, una anormalidad) si no conocemos primero lo normal, y cuando el sujeto (puede ser un destinatario de la norma o un aplicador de la misma) se enfrenta a la norma injusta en un estado de necesidad, y decide su excepción, lo hace con base en saber primero el contenido de lo normal, de lo contrario no podría ocurrir la excepción a la norma. En el centro de lo anterior está la paradoja de la soberanía: "el soberano está al mismo tiempo, afuera y adentro del orden jurídico" (Agamben, 1995, p. 171). Así, Schmitt aseveró de manera categórica que

... todo orden descansa sobre una decisión, y también el concepto del orden jurídico, que irreflexivamente suele emplearse como cosa evidente, cobija en su seno el antagonismo de los dos elementos dispares de lo jurídico. También el orden jurídico, como todo orden, descansa en una decisión, no en una norma... (p. 16)

De donde se puede observar que el concepto de decisión adquiere un papel sumamente importante en la configuración, incluso, del sistema jurídico, ya que todo orden descansa en una decisión que tiene su origen en el ente depositario, fáctico y original de la soberanía.

Sigue diciendo que "Si en los casos normales cabe reducir al mínimo el elemento autónomo de la decisión, es la norma la que en el caso excepcional se aniquila..." (p. 18); pero se trata solamente de la norma positiva como producto del legislador imperfecto, que también es representante del pueblo, ya que el autor no refiere nada sobre el derecho natural que sustenta la autoconservación concreta y directa del pueblo. Continúa diciendo que "... el caso excepcional sigue siendo accesible al conocimiento jurídico, porque ambos elementos -la norma y la decisión- permanecen dentro del marco de lo jurídico" (p. 18); pero esto también depende de la gravedad del caso, ya que en un caso anormal (o excepcional) incluido en la norma, la decisión del legislador (como representante del pueblo) se puede considerar dentro del marco jurídico,7 pero un caso que por su gravedad o especificidad no sea (o no haya podido ser) incluido en el catálogo de casos anormales,8 entonces estaríamos ante el caso en el que la decisión (de ese legislador) estaría fuera del marco jurídico y prevalece el elemento autónomo de la decisión que pertenece exclusiva y directamente al pueblo, no a sus representantes, ya que el pueblo es quien posee original y esencialmente la soberanía. A la pregunta de qué es lo excepcional, el autor contestó diciendo que

Lo excepcional es lo que no se puede subsumir; escapa a toda determinación general, pero, al mismo tiempo, pone al descubierto en toda su pureza un elemento específicamente jurídico, la decisión. El caso excepcional, en su configuración absoluta, se impone la necesidad de crear una situación dentro de la cual puedan tener validez los preceptos jurídicos. Toda norma general requiere que las relaciones vitales a las cuales ha de ser aplicada efectivamente y que han de quedar sometidas a su regulación normativa, tengan configuración normal... (p. 18)

Lo anterior significa que el requisito para la aplicación de la norma es una situación normal, lo cual es parte de su validez inmanente. Lo contrario, es decir, una situación anormal, requiere una decisión excepcional, ya que no existe el supuesto jurídico, es decir, aquello que no está previsto en la norma jurídica cuya estructura deóntica sería una hipótesis de cuya realización depende la consecuencia establecida en la propia norma, en virtud de que no hay norma aplicable y, por tanto, no es posible subsumir:

La norma exige un medio homogéneo. Esta normalidad fáctica no es un simple 'supuesto externo' que el jurista pueda ignorar; antes bien, es parte de su validez inmanente. No existe una sola norma que fuera aplicable a un caos. Es menester que el orden sea restablecido, si el orden jurídico ha de tener sentido. Es necesario de todo punto implantar una situación normal, y soberano es quien con carácter definitivo decide si la situación es, en efecto, normal... (p. 18)

La normalidad fáctica se corresponde con la normalidad de la norma y, consecuentemente, con su validez inmanente, de lo contrario, el orden jurídico pierde sentido en un medio en el que no hay aplicabilidad de la norma por estar inmerso solamente en situaciones anormales o caóticas. La pregunta siguiente sería: ¿quién está habilitado o capacitado para determinar cuándo una situación se debe considerar como normal y cuándo como anormal, con la finalidad de poder aplicar la norma o no? Aquí es donde entra el soberano, ente que toma una decisión sobre el carácter normal o anormal de la situación, la cual es una decisión crucial. Por eso, el soberano posee el monopolio de la última decisión:

El derecho es siempre 'derecho de una situación'. El soberano crea esa situación y la garantiza en su totalidad. Él asume el monopolio de la última decisión. En lo cual estriba precisamente la esencia de la soberanía del Estado, que más que monopolio de la coacción o del mando, hay que definirla jurídicamente como el monopolio de la decisión... (p. 18)

No se trata, dijo el autor, de coacción o mando, sino de decisión, es decir, del origen de ese mando o de esa coacción, ya que esto último surge en una etapa posterior a esa decisión y se constituye en un instrumento de la misma. En este punto se encuentra inmersa la discusión teórica sobre el detentador de la soberanía, considerada, desde luego, como un fenómeno aplicable, concreto y tangible de una realidad social, es decir, se plantea la disyuntiva soberano-gobierno contra soberano-pueblo. Para efectos de este artículo será considerado de esa última manera.

La esencia de la autoridad del Estado, según el autor, surge cuando ante un caso excepcional se toma una decisión para resolverlo, ya que en ese caso el ente que toma la decisión se separa de la norma jurídica y se erige en una autoridad decisora cuya característica principal es que no requiere tener derecho (positivizado) para crear derecho (de facto) (p. 18). Por ello, la esencia de la autoridad radica en la posibilidad que tiene de tomar esa decisión con independencia de lo establecido en la norma jurídica y, desde luego, con el requisito consistente en que la norma jurídica no establezca la solución al caso de la vida real que se presenta (y que se clasifica como una excepción precisamente por esa falta de supuesto jurídico positivizado que lo regule). Puede ocurrir que el Estado intente regular esos casos excepcionales, lo que en palabras del autor es un intento de que el derecho se suspenda a sí mismo: "La tendencia del Estado de derecho a regular lo más a fondo posible el estado de excepción no entraña sino el intento de circunscribir con precisión los casos en que el derecho 'se' suspende 'a sí mismo'..." (p. 19); pero el autor se cuestionó acerca del fundamento lógico para que el derecho pueda suspenderse a sí mismo, ya que una norma no podría tener validez en los casos concretos que ella misma no prevé, es decir, "¿De dónde toma el derecho esa fuerza y cómo es posible lógicamente que una norma tenga validez excepto en un caso concreto que ella misma no puede prever de hecho?" (p. 19). Para lo anterior se debe tener presente que no siempre es posible ni factible que el derecho se suspenda a sí mismo, ya que dependemos de la racional prevención que el legislador pueda tener al momento de crear la norma jurídica.

Ahora bien, con independencia de que haya validez o no de la norma jurídica que prevea o no los casos excepcionales (o que pueda preverlos de hecho), lo cierto es que en la vida cotidiana ocurren con frecuencia y, por lo mismo, es y ha sido necesario resolverlos. No es posible ignorarlos ni omitir una solución excepcional que derive de la decisión soberana del ente que posee el poder de emitirla. Lo anterior significa que ante los casos excepcionales o extremos es posible (y hasta necesario) que el ente soberano intervenga para darles una solución basada en la decisión tomada en cada caso concreto.

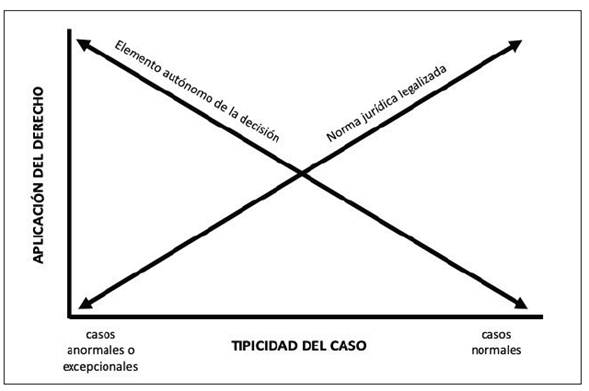

Ante un caso excepcional, el Estado suspende el derecho por virtud del derecho a la propia conservación. Los dos elementos (la norma y la decisión) que integran el concepto del orden jurídico se enfrentan uno con otro y ponen de manifiesto su independencia conceptual. En la gráfica 1 se puede ver cómo el elemento autónomo de la decisión se comporta dependiendo de la aplicación del derecho frente a la tipicidad del caso, donde los casos normales son resueltos por la norma jurídica legislada reduciendo la autonomía de la decisión, mientras que los casos anormales o excepcionales prescinden la solución de esa norma para dar paso a una mayor autonomía en la decisión.

Las normas jurídicas legisladas tienen, entre otras, la función de prohibir, permitir u obligar respecto a la conducta de las personas; esto con la finalidad de que se puedan evitar conductas que potencialmente pueden ser dañinas para ellas mismas o, en general, para la sociedad. Así, el legislador se esfuerza por elaborar leyes que cumplan con esos objetivos, pero no puede (nunca podrá) prever todas las situaciones o circunstancias en las que el ser humano podría potencialmente estar involucrado, de tal manera que aquellas situaciones que no es posible prever quedan fuera de la regulación positiva (no pueden alcanzar la categoría de norma jurídica legislada), pero cuando surgen (o cuando surjan) se deben afrontar de alguna manera. He aquí el motivo por el que aparece la excepción, y es en este momento en el que aparece el concepto de soberano, de acuerdo con Schmitt, para solucionar esa situación excepcional, concepto estrechamente vinculado con el de democracia y con gran parte de los instrumentos que ella implica.

4. LA DEMOCRACIA Y SUS INSTRUMENTOS

La democracia es una forma de gobierno que tiene su fundamento en diversos principios (como la libertad y la igualdad) y cuyo principal efecto es la toma de decisiones públicas en un Estado, para lo cual hace uso de un instrumento llamado principio de mayoría, mismo que permite que un grupo numeroso de personas tomen una decisión que, cuando se ha realizado en cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, se considera como vinculatoria para toda la población del referido Estado. De acuerdo con la Real Academia Española, instrumento es "Cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin", de tal manera que, como forma de gobierno, cuenta (y debe contar) con diversos instrumentos que la ayudan a cumplir sus objetivos: la conformación del gobierno, la concretización de la voluntad popular y la mencionada toma de decisiones, entre otros; esta última está ligada con el concepto de soberanía, ya que se trata de un poder público que reside principalmente en la población de un Estado y que, también por el cumplimiento y satisfacción de ciertos requisitos jurídicos, es trasladado para su ejercicio temporal y por medio de la representación a otras personas que ocupan un cargo público de elección popular. Así, la soberanía es uno de los instrumentos de la democracia porque es mediante su ejercicio que los integrantes de la población (como elemento estatal) toman las decisiones públicas.

También la finalidad de esos instrumentos se puede considerar a su vez como otros instrumentos, ya que se sirven de ellos para el cumplimiento de sus propios objetivos, es decir, se trata de diversos fines que se van acumulando de manera sucesiva inmediatamente después del otro, por lo que en realidad se trata de grandes fines compuestos o ayudados por otros más concretos o derivados, que a su vez lo son por otros de mucho menor jerarquía, pero que cumplen con esa función de ayudar a alcanzar los objetivos previos de mayor rango de aplicación. Así, se debe tener en cuenta que otro de los instrumentos de la democracia es la norma jurídica, ya que sobre ella está cimentada la estructura orgánica del Estado, así como su funcionamiento, y gracias a ella se puede lograr el objetivo de conformarla; pero no solamente eso, en ella se encuentran también los derechos (como prerrogativas) y los deberes (como cargas, pudiendo ser obligaciones o incluso prohibiciones). Congruente con el anterior tenemos otro instrumento que le sucede y que, de manera indirecta (como ya se dijo), es otro instrumento de la democracia, se trata de la justicia, ya que no se puede ser democrático sin que esté involucrado tal concepto. Lo contrario implicaría una situación o un estado en el que no es posible practicar los principios y valores de la democracia, por ejemplo, el de la igualdad y la libertad, ya que sin la justicia no se podría aspirar a ninguna de las dos.

Los instrumentos democráticos pueden estar contenidos en dos entes: 1. En el Estado, como un ente gubernamental que incluye los elementos de población, territorio y gobierno, y 2. En la población como elemento de ese Estado, ya que es el componente humano el que obviamente puede hacer uso de su racionalidad para tomar decisiones. En cuanto al ente estatal en el que están contenidos algunos instrumentos democráticos, debemos considerar que además del concepto de excepción existe el de suspensión, o también conocida como restricción de derechos, e implica "que los estados deben contar con mecanismos especiales para la adopción de medidas urgentes en situaciones de crisis" (Salazar, 2013, p. 231). El concepto de poderes extraordinarios, utilizados ante circunstancias de carácter excepcional, implica una parálisis en la vigencia de la norma jurídica con la paradójica finalidad de salvaguardar al derecho en general o determinados derechos en particular. Lo anterior ha sido motivo de controversias por la similitud que esta figura tiene respecto a la deformación autoritaria del ejercicio del poder en detrimento de los presupuestos del constitucionalismo democrático (Salazar, 2013, p. 232). Respecto a la legítima defensa9 en materia penal y su comparación con el estado de excepción, Salazar (p. 232) dice que no es exacta, en virtud de que la legítima defensa se produce en situaciones de igualdad entre las partes, mientras que en el estado de excepción se modifican las reglas de una relación desigual entre las partes, es decir, entre Estado y ciudadanos, pero en ambos supuestos debe regir un principio de proporcionalidad que otorgue racionalidad a la aplicación de la medida excepcional. Esta exigencia tiene enorme relevancia cuando lo que está en juego es la suspensión o restricción -aunque sea temporal- de los derechos humanos o fundamentales de las personas. (p. 232)

El otro elemento del Estado, el gobierno, tiene una relación directa con la soberanía, ya que significa poder e implica todo lo que tiene relación con su ejercicio, ya sea directo o delegado en un medio estatal de representatividad, que a su vez también es otro de los instrumentos de la democracia. Ese poder tiene su punto de partida en la Constitución, misma que contiene los postulados mínimos para la organización del Estado y para los derechos fundamentales de las personas (ente población) y, en una postura tradicional de carácter iuspositivista, se sostiene que la Constitución y su normatividad se deben aplicar siempre bajo cualquier circunstancia, máxime considerando su carácter supremo. Sin embargo, "Schmitt pensaba que el Estado de excepción podía ser el medio más eficaz para salvaguardar la Constitución 'positiva y sustancial' del Estado, aunque ello implicara ignorar ciertas prescripciones formales' o 'legales' de rango constitucional..." (Salazar, 2013, p. 233), lo que significa que el estado de excepción es un instrumento de la democracia que está contenido en el ente estatal. Sin embargo, hay que tener presente que el fin último y superior es la salvaguarda de la democracia y de sus instituciones, por lo que el ejercicio y la aplicación estatal de las medidas excepcionales deben estar debida y objetivamente justificadas en torno de una finalidad eminentemente democrática, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CortelDH] (1987a):

La suspensión de las garantías puede ser, en algunas hipótesis, el único medio para atender a situaciones de emergencia pública y preservar los valores superiores de la sociedad democrática (.) La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona... (párrafo 20)

También ese organismo internacional se ha pronunciado en el sentido de que la suspensión de garantías en un contexto de estado de excepción no se refiere a suspender de manera absoluta y directa esas garantías y derechos, sino que solamente se trata de la suspensión de su pleno y efectivo ejercicio, lo anterior, desde luego, con el cumplimiento de los requisitos mencionados:

...no se trata de una 'suspensión de garantías' en sentido absoluto, ni de la 'suspensión de derechos', ya que siendo éstos consustanciales a la persona, lo único que podría suspenderse o impedirse sería su pleno y efectivo ejercicio... (CortelDH, 1987a, párrafo 18)

La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos (...). (CortelDH, 1987a, párrafo 24)

De lo anterior se desprende que la suspensión implica solamente dejar de ejercer ciertos derechos y que solamente puede tener aplicación dicha suspensión cuando las condiciones son acordes con el régimen democrático, lo que implica que la democracia, así como sus principios y valores, debe seguirse privilegiando a pesar de la suspensión que se haya establecido. En efecto, el régimen democrático debe estar privilegiado aun cuando se aplique algún sistema de suspensión de derechos:

... deben considerarse como garantías judiciales indispensables (...) el habeas corpus (...), el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes (.) aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática representativa de gobierno (.) idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos... (CortelDH, 1987b, párrafos 1 y 2 de los puntos resolutivos)

Ahora bien, así como el estado de excepción es un instrumento de la democracia que está contenido en el ente estatal, es inevitable otra variante de ese estado de excepción, que es aquella que alude a solamente la excepción y que corresponde de manera lisa y llana al pueblo como el otro ente en el que están contenidos los instrumentos democráticos. Así, respecto al componente humano que constituye el ente población como elemento de ese Estado, debemos considerar que si el concepto de excepción está inmerso en el de decisión,10 a pesar de que se opone a la norma (tal como lo postuló Schmitt), entonces también la decisión es un instrumento de la democracia, y considerando que la decisión es una de las consecuencias (tal vez la más relevante) del ejercicio de la soberanía,11 entonces la soberanía es otro instrumento de la democracia, ya que representa el poder decisor del pueblo. Por tanto, indirecta pero claramente también la excepción es un instrumento de la democracia.

Una condición indispensable para que se pueda considerar al estado de excepción y, más específicamente, a la excepción como un instrumento de la democracia es la racionalidad a través del sentido común, ya que, de acuerdo con Hart (1989, pp. 88-94), uno de los criterios que se deben considerar para que sea castigado o no el incumplimiento de la norma jurídica positiva es que prevalezca la racionalidad a través del sentido común, apelando a la justicia no jurisdiccional. Así, por ejemplo, la autoridad que no forma parte del poder jurisdiccional hace uso del sentido común y de su discrecionalidad al considerar las circunstancias específicas del caso e imparte justicia cuando toma una decisión consistente en la no iniciación de un proceso contra quien no cumplió la ley positiva (Rawls, 2011, p 173), pero no se agota ahí la gama de posibilidades en las que esa autoridad no jurisdiccional podría intervenir, ya que se podría equiparar a esa autoridad con el ente que posee la soberanía en un Estado, es decir, el pueblo, en quien reside original y esencialmente la soberanía, misma que se traduce en un poder de decisión, por lo que las excepciones podrían (en un momento y circunstancias específicos) ser aplicadas con fundamento en la decisión adoptada por ese ente poblacional.

Hart (1989, pp. 42-45) dijo que la determinación (que en Schmitt sería decisión) de no sancionar (o, lo que es lo mismo, de aplicar una excepción a lo establecido por la norma jurídica legalizada) se debe justificar por cualquiera o varias de las siguientes tres razones: 1) la urgencia del caso, 2) la protección de un bien jurídico de mayor valor, como la vida, la salud, la libertad, etc., y 3) la imposibilidad de reparar el bien o de restablecer el daño. Consecuentemente, se debe dar preferencia al bien jurídico que se tutela sobre el vacío de la norma jurídica positiva o sobre su injusticia. Se pone en contraste la teleología estatal de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y de procurar su adecuada convivencia (y, en última instancia, su felicidad) con la deontología normativa e, incluso, con la moral de la justicia.

5. EL CONCEPTO DE EXCEPCIÓN SCHMITTIANO COMO INSTRUMENTO DEMOCRÁTICO

Carl Schmitt tuvo una particular visión acerca de la excepción y, más concretamente, de lo que él llamó estado de excepción, mismo que, por sus características peculiares, puede ser considerado como uno de los instrumentos indispensables para la democracia y su funcionamiento al interior de un Estado. Dice que "Soberano es quien decide sobre el estado de excepción" (p. 13), y con esto puso de relieve que el concepto de soberanía encuentra su justa definición en ese enunciado solamente cuando se trata de un concepto límite de la soberanía, es decir, se trata de un concepto de la esfera más extrema, por lo que su definición no puede conectarse al caso normal, sino al caso límite. El estado de excepción es el elemento indispensable para la definición jurídica de soberanía, ya que la decisión sobre la excepción es una decisión en un sentido eminente (p. 13). Si consideramos lo postulado por Carl Schmitt respecto a que el estado de excepción es lo opuesto a la situación normal, entonces podríamos postular una especie de estado de normalidad, y tendríamos que concluir que la excepción(en una concepción pura del término) difiere de lo normal, pero esa diferencia entre ambos conceptos no provoca la exclusión significativa de cada uno de ellos, antes bien, se tiene una interdependencia respecto a su contenido conceptual que los hace someterse uno del otro.

Ante la existencia de casos excepcionales (los cuales eluden el contenido de la norma jurídica legalizada), en los que no tiene ni puede tener injerencia el Estado por medio de sus órganos o de sus poderes divididos y en virtud de que la propia norma jurídica legalizada se lo impide, surge la cuestión acerca de ¿quién es, entonces, el sujeto de la soberanía? Y la respuesta es: el ente poblacional, el que posee original y esencialmente el poder público decisorio. El otro cuestionamiento que es consecuente con el anterior versa específicamente sobre el parámetro que se debe aplicar para determinar cuándo un caso es de necesidad y, por tanto, cuándo se le debe considerar como excepcional; esto está directamente relacionado con la competencia, la cual es inexistente al menos desde el punto de vista iuspositivo, ya que tratándose de la imposibilidad de tener una solución a un caso determinado (por no existir en la norma jurídica legalizada), la consecuente imposibilidad o, incluso, impracticabilidad de una tentativa competencia, se convierte en un vacío legal y en una especie de excepción competencial. También, por razones similares a las anteriores, cualquier norma tentativa de carácter adjetivo corre la misma suerte. Por tanto, la competencia y el correspondiente procedimiento con su contenido y sus diferentes supuestos son de carácter ilimitado:

Ni se puede señalar con claridad cuándo un caso es de necesidad, ni cabe tampoco prevenir rigurosamente lo que en tal sazón conviene si el caso de necesidad es realmente extremo y se aspira a dominar la situación. El supuesto y el contenido de la competencia son entonces necesariamente ilimitados. No se trata, por consiguiente, de una competencia en el sentido que el término tiene dentro del sistema para el Estado de derecho. La Constitución puede, a lo sumo, señalar quién está autorizado a actuar en tal caso... (Schmitt, 2009, p. 14)

En estos casos, es decir, en casos excepcionales en los que no existe supuesto jurídico, ni competencia, ni procedimiento, la decisión derivada de la soberanía la tiene el pueblo, ya que

Si la actuación no está sometida a control alguno ni dividida entre diferentes poderes que se limitan y equilibran recíprocamente, como ocurre en la práctica del Estado de derecho, al punto se ve quién es el soberano. Él decide si el caso propuesto es o no de necesidad y qué debe suceder para dominar la situación... (Schmitt, 2009, p. 14)

Lo anterior responde a otra pregunta crucial para la decisión en la aplicación de soluciones en casos excepcionales, tal cuestionamiento alude (más allá de la laguna legal que es producto del legislador imperfecto) a la laguna competencial y procedimental:

¿quién asume la competencia en un caso para el cual no se ha previsto competencia alguna? (.) quién dispone de las facultades no regladas constitucionalmente, es decir, quién es competente cuando el orden jurídico no resuelve el problema de la competencia... (Schmitt, 2009, p. 16)

La norma jurídica es una decisión realizada al seno de los representantes del pueblo, es decir, de los legisladores; tal decisión versa sobre situaciones o circunstancias que afectan la vida de los ciudadanos y también el funcionamiento del gobierno, y tal decisión fue tomada en un lugar y tiempo determinados, que generalmente es el recinto del legislador o del constituyente y en un tiempo pasado, cuando fue creada la norma. Pero también la excepción constituye una decisión, ya que ante la duda que produce un caso que se aparta de la regla o de la condición general establecida por la norma jurídica legalizada, es necesario tomar una determinación que resuelva tal situación dudosa.

Carl Schmitt elaboró su concepto de estado de excepción en torno del concepto de soberano que, según él, es quien puede decidir sobre la excepción. Esto en realidad ocurre sobre la base de la normatividad, ya que la norma no puede establecer el momento en el que la excepción puede aparecer (la ley no puede prever las situaciones anormales, de lo contrario serían situaciones completamente normales o normadas), por tanto, es función del soberano tomar la decisión acerca de lo que es una situación tanto normal como anormal:

...pero la soberanía, y con ello el Estado mismo, consiste en decidir la contienda, o sea, en determinar con carácter definitivo qué son el orden y la seguridad pública, cuándo se han violado, etc. (...) porque todo orden descansa sobre una decisión, y también el concepto del orden jurídico (..) como todo orden, descansa en una decisión, no en una norma. (Schmitt, 2009, p. 16)

Por eso, el monopolio que conlleva la autonomía de la decisión (y que pertenece al soberano, es decir, al pueblo), en situaciones excepcionales, se aleja de los supuestos previstos por la norma jurídica, ya que solamente contempla los previstos; en cuanto a los no previstos (que naturalmente no se contemplan), caen en el terreno de la excepción y, por consecuencia, generan autonomía para la decisión que se deba tomar en su solución, y en este aspecto el soberano es ilimitado.

El estado de excepción, como ya se mencionó, es un instrumento de la democracia contenido en el ente estatal, mientras que el de excepción es otro de los instrumentos inmerso en el ente poblacional. Ambos, Estado y pueblo, participan de una especie de simbiosis cuya finalidad es hacer funcionar al Estado y lograr que la población alcance sus objetivos sociales; pero de esa dualidad y de esa doble posibilidad de resolver los problemas sociales con base en esos dos instrumentos, el más importante es el que surge del pueblo, ya que las personas que lo conforman son los primeros que deben ser protegidos en sus derechos:

...el Estado constituye un bien extranormativo que amerita protección incluso cuando ello suponga ignorar algunos de los límites sustantivos y formales que las normas constitucionales imponen al poder político. Dentro de estos límites se cuentan en primerísimo lugar, los derechos de las personas... (Salazar, 2013, p. 233)

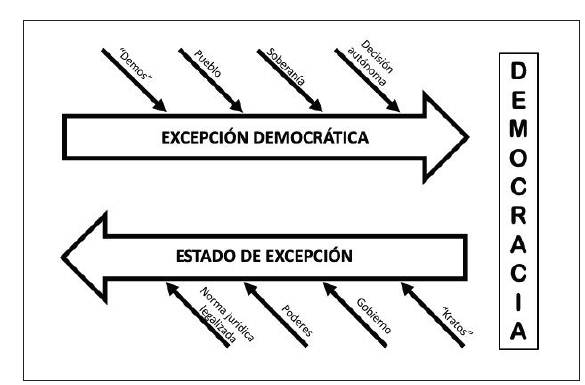

Si el estado de excepción es un fenómeno jurídico-estatal que tiene como finalidad la salvaguarda del Estado y todo lo que ello implica, con mayor razón se debe considerar la excepción como un medio para que el verdadero soberano, es decir, el pueblo, realice una labor por demás importante: tomar una decisión de manera autónoma para adoptar una solución a un caso atípico o anormal derivado de un fenómeno excepcional; con esto además se evita el daño colateral de conflictuarse con las instituciones democrático-constitucionales,12 ya que la democracia surge precisamente en la actividad política y social del pueblo, por lo que estaríamos ante una excepción democrática. En la gráfica 2 se puede visualizar la forma en la que opera la excepción como instrumento de la democracia, convirtiéndose en esa excepción democrática sustentada por la decisión autónoma (a su vez derivada de la soberanía del pueblo), lo cual se acerca a los postulados y principios de la democracia, mientras que el estado de excepción se sustenta en la norma jurídica legalizada (a su vez derivada de los poderes gubernamentales), lo cual se aleja de los postulados y principios democráticos.

Fuente: elaboración propia

Gráfica 2 La "excepción" como instrumento de la democracia se aproxima a la democracia, mientras que el Estado de excepción se aleja de ella

La excepción surge solamente cuando el orden existente es alterado y esa alteración no está prevista en la legislación o en el derecho. Es imposible que todos los casos puedan ser regulados por la ley, ya que sería materialmente imposible que la ley pudiera prever todas las situaciones que potencialmente puedan ocurrir en la sociedad y que pudieran ser dañinas o lesivas. El caso extremo surge cuando sí existe normatividad jurídica que prevea el caso, pero no hay intervención alguna de parte de las autoridades que deban aplicarla (ya sea por imposibilidad o por deficiencia), lo cual lleva a pensar que la excepción es provocada por la actuación del ente estatal y que debe ser resuelta siempre por el ente soberano (pueblo). Así, todas las excepciones, incluidas aquellas que son producto de la deficiencia en la actuación de las instancias gubernamentales, aún con la existencia de hipótesis jurídica, deben ser resueltas por el pueblo, constituyéndose el concepto schmittiano de excepción en un instrumento de la democracia.

6. CONCLUSIÓN

El estado de excepción es una categoría epistemológica, conceptual y terminológica sospechosa que incide tanto en el concepto de Estado constitucional como en el de democracia. Hay casos en los que aplicar y obedecer la norma jurídica positiva lleva al extremo de causar un mayor perjuicio que aquel que se deriva del problema que se quiere resolver, por lo que se hace necesario actuar de manera excepcional, desapegándose de lo establecido en la norma positivizada para evitar ese mal mayor que potencialmente puede ocurrir si se pretende apegar a la norma. Resulta urgente revisar y cuestionar si el estado de excepción (como una medida extraordinaria en un contexto de constitucionalidad y legalidad) coadyuva al sistema de principios y valores democráticos o, por el contrario, los deteriora. El ente soberano, es decir, el pueblo, es el que está legítimamente autorizado a tomar decisiones de carácter público, lo cual le permite determinar cuándo un caso es excepcional y cuándo es normal y también adoptar soluciones en caso de ser una excepción. Lo anterior significa que el pueblo goza de autonomía en la decisión proporcionalmente a la tipicidad del caso, es decir, dependiendo de su normalidad, o anormalidad. Entretanto, la norma jurídica legalizada también aumenta o disminuye con esa tipicidad, dependiendo también de la normalidad, o anormalidad, pero en sentido inverso a como lo hace el elemento autónomo de la decisión, de tal manera que a mayor anormalidad mayor autonomía en la decisión soberana y menor aplicación de la norma jurídica legalizada, y a mayor normalidad menor autonomía en la decisión soberana y mayor aplicación de la norma jurídica legalizada. A pesar de que el concepto de excepción que se analiza en este trabajo derivó del constructo teórico de Carl Schmitt en su obra Teología Política, no se debe ignorar que también podría tratarse de un constructo histórico-pragmático como producto de la histórica búsqueda de estabilidad de los Estados en los cuales se ha aplicado, lo cual constituye un punto de partida para otra investigación. No obstante, el referido concepto de "excepción" bien podría ser un instrumento para el adecuado ejercicio democrático en un Estado, por lo que, más que un estado de excepción se trata de una excepción democrática, ya que la decisión y la soberanía son dos elementos indispensables para la democracia, por lo que la excepción y todo lo que ello implica es también un instrumento de la democracia.