1. Introducción

El fenómeno urbano, y en particular las consecuencias negativas de la modernidad y la industrialización capitalista, han sido preocupaciones recurrentes en el pensamiento socialista. Desde las ciudades imaginadas por los socialistas utópicos en la primera mitad del siglo XIX, hasta la planificación racionalista de los países de la ex Unión Soviética en el XX, la búsqueda de soluciones y proyectos que dieran respuesta a las desigualdades sociales y su expresión en el espacio urbano ha sido foco de reflexión y acción.2

El Partido Socialista (PS) se constituyó en el Territorio Nacional de La Pampa, Argentina, en 1913 y ese mismo año se presentó a elecciones para integrar el Concejo Municipal de la capital territoriana, Santa Rosa de Toay, objetivo que consiguió en 1914. Los Territorios Nacionales (de Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) fueron divisiones administrativas creadas por el Estado argentino en 1884, a partir de la Ley N° 1.532,3 en tierras hasta entonces habitadas por poblaciones indígenas. En el caso de La Pampa y la Patagonia, estas habían sido desplazadas militarmente mediante la “Campaña del Desierto” (1878-1880), en el marco de un proceso de ocupación que buscaba expandir la producción agropecuaria con miras al mercado capitalista internacional. Las nuevas jurisdicciones dependían del Ministerio del Interior de la Nación y tenían escasa autonomía administrativa y política, aunque las poblaciones que llegaban a los mil habitantes podían elegir a sus propias autoridades municipales, como fue el caso de Santa Rosa a pocos años de su fundación.

Entre finales del siglo XIX y principios del XX la población pampeana creció a un ritmo acelerado4 y surgieron los principales pueblos. A diferencia de otros centros urbanos, vinculados a la campaña militar o a la expansión del ferrocarril, Santa Rosa de Toay se perfiló casi desde sus inicios como una localidad comercial y de servicios. Ese rol más “moderno” se consolidaría a partir de su designación provisoria como capital del Territorio Nacional de La Pampa en 1900, que se hizo definitiva en 1904. Asimismo, el horizonte político pampeano estuvo marcado desde 1907 por la lucha por lograr la autonomía administrativa y política con respecto a la Nación y convertirse en una provincia argentina más, meta lograda en 1951.5 Durante ese periodo, el objetivo provincialista también estimuló el proceso de modernización de pueblos y ciudades, que a su vez fue presentado a las autoridades nacionales como evidencia de las posibilidades que tenía La Pampa de ser provincia.6

Fue en ese marco que el PS irrumpió en la vida política de Santa Rosa de Toay. Tanto en las sucesivas plataformas electorales como en las propuestas que impulsaron sus representantes en el Concejo Municipal, en especial durante el periodo en que lograron acceder por primera vez a su presidencia (1925-1929), podemos visualizar un proyecto de intervención urbana que apuntó a la modernización de la ciudad. Las iniciativas socialistas se apoyaron en dos ejes fundamentales: la municipalización de los servicios públicos y la higiene urbana, vinculados a las ideas de reformismo e higienismo social características de la época. A estos se sumó un tercer eje, centrado en mejorar las condiciones de vida de la población santarroseña, en particular de los sectores populares, con el abaratamiento de alimentos.

Desde ese punto de partida, este trabajo examina el proyecto de ciudad socialista y los apoyos y resistencias que cosechó, mediante el análisis de fuentes diversas, como la prensa y fotografías de la época, las actas del Concejo Municipal de Santa Rosa y la legislación nacional. A partir de ello, se busca reconstruir los modos en que dichas ideas e iniciativas concibieron y modelaron la ciudad, estableciendo relaciones con el pensamiento socialista acerca de la modernidad y el fenómeno urbano y con otras experiencias de socialismo municipal de la misma época. Pero sin perder de vista las tensiones, a menudo frecuentes, entre las ideologías y sistemas políticos concebidos en abstracto y las prácticas históricas concretas desarrolladas, como bien demostró el historiador Edward P. Thompson en sus estudios sobre la clase obrera inglesa.7 En particular, el artículo aporta a una línea de trabajo que en las últimas dos décadas se ha abocado al estudio del socialismo en el interior del país, o desde el interior del país, como enfatizan Silvana Ferreyra y Federico Martocci en una compilación reciente, que contribuye a complejizar las miradas sobre las prácticas políticas en espacios extracéntricos.8 A la vez, se vincula con los aportes de la historia urbana al estudio de las ciudades intermedias de América Latina.

En la región, el estudio de la ciudad en perspectiva histórica registra valiosos antecedentes desde la década de 1960, tanto a través de trabajos que conectan la historia urbana con la arquitectura y el urbanismo, como de las indagaciones realizadas desde la historia sociocultural e intelectual.9 En relación al caso que nos ocupa, en las últimas décadas han surgido investigaciones que han centrado su atención en las ciudades intermedias, alentadas por el interés de organismos internacionales en la temática, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Un antecedente importante fue el seminario “El rol de las ciudades intermedias y pequeñas en el desarrollo socioeconómico de América Latina”, organizado en julio de 1983 por Jorge E. Hardoy y publicado por la Revista Interamericana de Planificación al año siguiente, con valiosos aportes de especialistas de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y México. Ese encuentro fue seguido por otros simposios que formarían un semillero de investigadores interesados en la temática. En periodos más recientes, los congresos de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana (Chile 2016, México 2019), además de otros eventos académicos de carácter nacional y varias compilaciones,10 han aportado estudios focalizados en determinados países y ciudades.

Denominadas ciudades intermedias, medias o no metropolitanas, según la perspectiva de análisis que se adopte, la literatura especializada acuerda en que estas se caracterizan no tanto por su tamaño o proporciones demográficas, sino por las funciones de intermediación que desarrollan entre los espacios locales/territoriales y los espacios regionales/nacionales e, incluso, globales.11 El investigador colombiano Germán Mejía Pavony advierte que la ciudad “es un nudo de relaciones, un nodo podríamos decir entre lo local, lo municipal, regional, lo nacional y aun lo global [...] estos son niveles de escala necesarios de definir de acuerdo con el asunto que se quiera examinar y con ello explicar”.12

Por ende, tanto los estudios sobre ciudades intermedias en América Latina como los centrados en el socialismo en/desde el interior argentino, ponen de relieve la cuestión de las escalas. Hace más de veinte años, el historiador francés Jacques Revel propuso la necesidad de abordar los objetos historiográficos mediante un “juego de escalas” entre el enfoque microhistórico y el macrohistórico, permitiendo una comprensión más acabada. Ambas dimensiones, para Revel, debían complementarse sin una jerarquía predeterminada.13 Por su parte, Sandra Fernández, especialista argentina en historia regional, ha advertido que cambiando de escala “no se ven las mismas cosas más grandes o más chicas”, sino que “se trata de encadenamientos diferentes en configuración y en causalidad”.14 En el mismo sentido, el historiador colombiano Fabio Vladimir Sánchez Calderón ha llamado la atención acerca del pasaje que la historiografía contemporánea viene realizando entre el estudio de “áreas bien delimitadas y estables”, a una historia que enfatiza las conexiones, los intercambios y las circulaciones entre lugares, regiones y países, “todos cambiantes e inestables”.15

2. El socialismo argentino y los gobiernos municipales

En Argentina, el Partido Socialista se creó en 1896 en Buenos Aires,16 siendo habitualmente considerado como el primer partido moderno del país, aunque esta premisa está siendo en los últimos años discutida por la historiografía centrada en el socialismo en/desde el interior del país.17 Como sostuvo José Aricó en un trabajo ya clásico, el socialismo argentino no fue una ideología simplemente importada de Europa, sino que se nutrió de dos vertientes: el legado de los inmigrantes y la realidad latinoamericana, aunque este último aspecto ha sido discutido en especial en referencia a la cuestión agraria.18 En el mismo sentido, Ricardo Falcón ha destacado la rica experiencia obrera que se dio en el país en forma previa a la fundación del partido, con la proliferación de agrupaciones, líderes y periódicos de ideología socialista, anarquista o revolucionaria.19 Estos aspectos han sido estudiados también para el caso pampeano por Jorge Etchenique.20

Desde sus inicios, el Partido estuvo abocado a la defensa de los trabajadores contra la explotación capitalista y a la organización del movimiento obrero. No obstante, a partir de 1912, con la sanción de la Ley N° 8.871 conocida como “Ley Sáenz Peña”, que estableció el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones mayores de 18 años, el PS reorientó su acción a la participación en la contienda electoral, a fin de poder llevar a cabo su programa político. En el despliegue de esa táctica reformista era clave la realización del “Programa Mínimo” aprobado en el Congreso Partidario de 1896 que, aunque se modificó en varias ocasiones, se organizó siempre en torno a la limitación de la jornada laboral y la reglamentación del trabajo, las mejoras salariales, el reconocimiento de las asociaciones obreras, la abolición de los impuestos indirectos, la instrucción laica estatal y obligatoria, las autonomías municipales, la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión del Ejército, el reconocimiento de la ciudadanía a extranjeros, la igualdad civil entre los sexos, el voto femenino y la ley de divorcio absoluto. Se sumaron luego la supresión de la legislación represiva contra los trabajadores y las propuestas de transformación del agro con eliminación de impuestos a la pequeña producción, indemnización a arrendatarios e imposición directa sobre la renta del suelo.21

Un ámbito privilegiado de acción política del socialismo fueron los municipios. Tal vez el caso más estudiado sea el de la ciudad de Buenos Aires entre 1918 y 1930, donde los socialistas tuvieron una participación gravitante en el Concejo Deliberante,22 ya fueran primera o segunda minoría en alternancia con el radicalismo o Unión Cívica Radical, partido con el que el PS confrontó en el período y gobernó el país entre 1916 y 1930. Con respecto a las ideas sobre la cuestión urbana, Adrián Gorelik ha afirmado que en esos años el socialismo bregaba por solucionar los problemas de la vivienda y los servicios públicos, “sin incorporar propuestas específicamente urbanísticas en sus plataformas e incapaz de postular una imagen global de la ciudad”.23

Para la misma época, los socialistas también alcanzaron el gobierno municipal en distintas comunas del interior del país, entre ellas las de Santa Rosa, General Pico y Trenel en el Territorio Nacional de La Pampa; Resistencia, Villa Ángela y Roque Sáenz Peña en el Territorio Nacional de Chaco; Neuquén en el Territorio Nacional de Neuquén; Sampacho en la provincia de Córdoba; Sunchales en Santa Fe; y Godoy Cruz en Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, hubo gobiernos socialistas en Avellaneda (1920), Mar del Plata (1920-1929), San Fernando (1932 1934) y Bahía Blanca (1932-1936).24

Una característica singular que tenía el socialismo en el interior del país es que, como ha señalado Liliana Da Orden, la mayoría de sus dirigentes y afiliados se desempeñaban como trabajadores independientes, empleados, pequeños y medianos comerciantes y en algunas profesiones liberales; a diferencia de lo que ocurría en la Capital Federal, donde en su mayor parte eran médicos y abogados.25 Para el caso de La Pampa, Luciano Valencia coincide con esa caracterización, en tanto Federico Martocci ha rastreado algunas trayectorias singulares que dan cuenta del particular perfil y las redes intelectuales de las participaban sus dirigentes, muchos de ellos provenientes de las zonas rurales y el trabajo agropecuario.26

3. Propuestas socialistas en el Concejo Municipal de Santa Rosa

En el Territorio Nacional de La Pampa, el primer Centro Socialista fue creado en 1913 en Santa Rosa de Toay, impulsado por el abogado y dramaturgo Pedro E. Pico tras la visita de los dirigentes y diputados nacionales Nicolás Repetto y Juan B. Justo, que disertaron en el Teatro Español de la ciudad.27 Ese mismo año, el PS se presentó a elecciones para el Concejo Municipal.28

Como vimos, la “Ley Sáenz Peña” había ampliado en 1912 la participación electoral a sectores hasta entonces excluidos de la ciudadanía política. En el caso de los habitantes de los Territorios Nacionales, tenían un ejercicio de la ciudadanía restringido, ya que estaban impedidos de elegir tanto autoridades nacionales como gobernadores,29 aunque los distritos que superaban los 1.000 habitantes podían votar a sus representantes a nivel municipal (integrantes de los Concejos y jueces de paz). Norberto Asquini ha señalado que, a partir de la reforma electoral, los sectores conservadores que monopolizaban el poder político vieron cómo las relaciones de poder comenzaban a cambiar y el ámbito de la política municipal se convirtió en escenario de nuevas prácticas de militancia partidaria, dejando de lado en buena medida las tradicionales que privilegiaban la posición social y la votación a agrupaciones de “notables” creadas solo con fines electorales.30

No obstante, esto no sucedió en las elecciones de 1913 en Santa Rosa, ya que aunque el Partido Socialista ganó la elección, llevó como candidato a concejal al dirigente conservador Tomás Mason, impulsor de la fundación de la ciudad. Mason fue hasta mediados de la década de 1910 la principal figura de la vida política local,31 “con aires de caudillo”. Sus detractores lo apodaban “Don Porfirio”, en obvia alusión a Porfirio Díaz, quien ejerció la presidencia de México entre 1876 y 1911 y con quien Mason compartió no solo su poblado bigote, sino también algunas características en la forma de ejercer el poder: su permanencia durante varios periodos continuados en la función pública y su carácter fuerte y autoritario, a la vez que su convencimiento en el valor de los adelantos técnicos y la cultura para alcanzar la modernización y el progreso.32 En relación a esa primera elección, Luciano Valencia cita un artículo del periódico socialista Germinal, que en abril de 1920 la recordaba y denunciaba “la invasión de ciertos inescrupulosos politicastros que intentaron bajo el manto de nuestros ideales, engañar a la clase trabajadora”.33

Esta situación expone cierta tensión entre la caracterización habitual del PS como un partido moderno, especialmente a partir de la autopercepción de las dirigencias de Buenos Aires, y las prácticas políticas concretas que se producían en espacios como los Territorios Nacionales y otras ciudades del interior del país. Como han analizado varios trabajos,34 en la diversidad geográfica de la expansión del socialismo en Argentina, con diferentes configuraciones sociales, políticas y culturales en los distintos espacios, este tipo de prácticas “adaptativas” eran bastante frecuentes y exhibían la persistencia de elementos tradicionales que se distanciaban de la imagen de modernidad pretendida por el Partido a nivel central.

Pese a lo expuesto, a los efectos de este trabajo resulta de interés el análisis de la primera plataforma socialista en el Territorio, ya que delineó una serie de temas que, con algunas variantes, se mantuvieron en las sucesivas contiendas electorales. Por ejemplo, el impulso de medidas de higiene en establecimientos comerciales y el saneamiento de instalaciones públicas. También comenzó a abordarse la cuestión del abaratamiento del consumo, dejando enunciada la posibilidad de que el municipio interviniera directamente, a través de proveedurías municipales:

PROGRAMA

Deuda municipal. Su amortización de acuerdo con sus ingresos y cumplimiento del presente programa.

Contribución directa. Alumbrado y limpieza. Que la percepción de estos impuestos esté de acuerdo con la avaluación de la propiedad y reconsideración de la misma.

Patentes en general. Reconsideración de estos impuestos para ser gravados de acuerdo con las necesidades y servicios que presten.

Higiene. Higienización de los servicios de carneada y expendio de los artículos de consumo controlado por inspección especial.

Inspección dentro del municipio de las condiciones de profilaxia á los efectos de su saneamiento.

Artículos de primera necesidad. La municipalidad propenderá por todos los medios á su alcance el abaratamiento de los artículos de primera necesidad, ya sea disminuyendo ó suprimiendo algunos impuestos que los grave, ó creando proveedurías municipales si las necesidades las requieran.

Fiscalización y control de pesas y medidas.

Iniciación Popular. La Municipalidad atenderá y estudiará de preferencia, todos los proyectos que sean presentados por los vecinos contribuyentes. Tomás Mason, Felipe Yarza, Francisco Navarro, Simón Elizondo y Francisco Abeijón.35

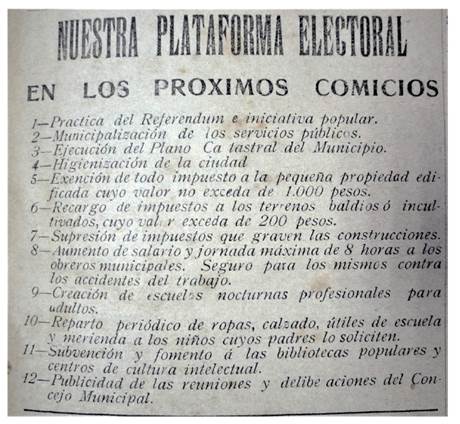

Para las elecciones de 1914, ya sin candidatos conservadores en sus filas, el PS incluyó en su plataforma (discutida en asamblea) algunas propuestas nuevas, tendientes a una mayor intervención en el ordenamiento del espacio urbano y en el impulso de la cultura y la educación, además de sumar otros puntos del Programa Mínimo ya mencionado, como la jornada laboral de 8 horas, tal como se puede observar en la Imagen 1.

Imagen 1 Plataforma electoral del PS de Santa Rosa, 1914 Propuestas presentadas por el PS de Santa Rosa de cara a las elecciones de 1914 para elegir representantes en el Concejo Municipal.36

Aunque el PS perdió las elecciones de 1914 frente a los conservadores, logró que dos de sus candidatos, Pedro Pico y Amelio Spongia Frederich, ingresaran como concejales por la primera minoría. Transparentar la acción municipal fue la principal meta de su labor en el cuerpo, haciendo públicas tanto las sesiones del Concejo como los libros de la tesorería municipal.

En cuanto a las transformaciones urbanas, impulsaron obras en la Plaza Mitre para la práctica deportiva y el arbolado de ese y otros espacios verdes, promovieron la higienización del Matadero municipal y la construcción de la sala de maternidad en el Asilo, así como la obligatoriedad de revocar los frentes de edificios. También combatieron a través de diversas medidas los alquileres elevados de las viviendas, enfrentándose por ello con el concejal conservador Tomás Mason -otrora candidato propio-, quien era dueño de buena parte de la propiedad urbana, incluyendo diversos edificios públicos que arrendaba al Estado.37

En 1915 los socialistas volvieron a presentarse a elecciones con una plataforma similar a la del año anterior -se sumaba la propuesta de “exoneración de todo impuesto municipal de edificación, de cercos y veredas, así como de toda obra que beneficie la higiene y comodidad de la vivienda y la estética edilicia”38 -, pero tuvieron que enfrentar la unificación de todo el arco conservador, alarmado por el crecimiento del socialismo. Aunque el candidato conservador resultó más votado y accedió a la presidencia del Concejo Municipal, los socialistas lograron dos concejales, obteniendo la mayoría en el organismo. Con mayor legitimidad, profundizaron sus políticas de transparencia de las arcas municipales y empezaron a avanzar en la realización de algunas de sus promesas de campaña.

Entre 1916 y 1923, con el ascenso del radicalismo en el orden nacional, el socialismo no volvió a ganar las sucesivas elecciones, aunque varios de sus candidatos ingresaron como concejales de la primera minoría. Entre los últimos años de la década del 10 y los primeros de la del 20, el Concejo quedó acéfalo en varios momentos, hubo suspensiones y postergaciones de elecciones y la Gobernación hizo uso de su potestad de designar comisionados,39 tanto en Santa Rosa como en otras localidades de la provincia.

En 1924 el socialismo volvió a triunfar en las urnas con Alfonso Corona Martínez y Víctor Lordi como candidatos, con el apoyo de la Unión Vecinal Independiente (un desprendimiento del radicalismo). Al año siguiente Lordi fue elegido como presidente del Concejo Municipal y luego fue sucedido por Domingo Gentili, también socialista. La hegemonía del PS en el municipio se mantendría hasta 1929, cuando los concejales finalizaron sus mandatos, se suspendieron las elecciones y el órgano quedó acéfalo.

Luciano Valencia ha afirmado que la gestión socialista iniciada en 1925 se propuso llevar adelante un “gobierno práctico”, en contraposición a los “gobiernos de administración” radicales. Los socialistas sostenían que el radicalismo no había hecho nada para “solucionar los problemas inmediatos de la población” y se proponían revertirlo.40 El abaratamiento del consumo, la municipalización de servicios, la higiene y saneamiento de espacios públicos, la urbanización, la reorganización administrativa y la modificación impositiva fueron algunos de los ejes de acción, como se puede advertir en el número especial del periódico Germinal publicado en agosto de 1929, bajo el título “Cuatro años de Administración Socialista en la Municipalidad de Santa Rosa”, donde se hacía un repaso de lo actuado.41

Con posterioridad se nombró un comisionado único y finalmente, por decreto del 4 de octubre de 1930 y como correlato del derrocamiento del presidente de la Nación, el radical Hipólito Yrigoyen, acaecido un mes antes, se declaró la acefalía de todos los Concejos municipales del Territorio. Esta situación se mantuvo hasta 1932, año en que los socialistas volverían a la gestión municipal, pero las circunstancias eran diferentes y su análisis excede los objetivos de este artículo.

4. Contra los trusts, abaratar el consumo familiar

Uno de los ejes del socialismo municipal fue el abaratamiento de productos de consumo de primera necesidad, como el pan y la carne. La “carestía de la vida” era el argumento que esgrimían para impulsar medidas compensatorias de los magros jornales y salarios de las clases trabajadoras, que sumados a la depreciación de la moneda y un elevado costo de vida, les impedían acceder a los alimentos básicos. En Santa Rosa, este tipo de medidas los llevaron a confrontar con diversos empresarios y comerciantes, a quienes la prensa partidaria denominaba “trusts” por su accionar monopólico.

Con respecto al pan, en su primera edición del 9 de septiembre de 1914 el periódico Germinal incluía un extenso artículo donde reseñaba los detalles de la cruzada contra los panaderos. Argumentaba que, frente al aumento de la galleta - un tipo de pan económico y duradero, característico de las zonas rurales de Buenos Aires y La Pampa- a 25 centavos, se había decidido establecer un expendio de pan a 20 centavos en el Centro Socialista de Santa Rosa, cuestionando a la vez la inacción del gobierno municipal. En este sentido, afirmaba:

Los hechos han venido una vez más a robustecer la prédica socialista -tan sana, tan inteligente, tan humana y tan poco comprendida aún en estos pueblos nuevos,- en cuanto a la preocupación e inercia de las Municipalidades en las que priman siempre los intereses privados de unos pocos, en oposición a los colectivos, que son los intereses de los más. Los socialistas se han salido esta vez del campo de la teorización a que nos hallamos condenados, para invadir heróicamente atribuciones que la economía política moderna tiene reservadas al gobierno comunal.42

Es importante enfatizar la última justificación expuesta en la cita, porque plasma la decisión de los socialistas santarroseños de privilegiar las prácticas políticas “a ras de suelo” por sobre el debate intelectual, aunque ello sea interpretado como una tarea “heroica”. Una vez obtenida la mayoría en el Consejo Municipal, las iniciativas de abaratamiento del consumo popular no solamente se mantuvieron con apoyo de la comuna, sino que se ampliaron a otros rubros, como la carne y las frutas y verduras, aunque con dispar éxito.

En el caso de la carne, ya en 1914 el diario La Capital -de tinte conservador- daba cuenta de un petitorio con más de 200 firmas, en el que los vecinos santarroseños solicitaban la intervención del gobierno municipal debido “al exorbitante precio a que se expende la carne al público”, ante lo cual las autoridades habían decidido llamar a licitación por medias reses para su venta accesible.43 En 1915, los tres empresarios que controlaban su abastecimiento en la ciudad pidieron a la Municipalidad aumentar el producto, autorización que les fue denegada pero aun así lo hicieron. Tras varios meses de conflicto, en abril de 1916 se aprobó la municipalización del expendio de carne, a partir de un proyecto impulsado por el socialismo. El municipio tomó un préstamo para ejecutarlo e incorporó como empleados municipales a los trabajadores de las carnicerías que quedaban sin empleo. No obstante, desde las páginas de La Capital, aunque antes se había recibido de buena gana la licitación de carne, se rechazó con fuerza la iniciativa de una “Municipalidad empresaria” y se fustigó a la mayoría socialista por la medida.44

Si bien a través de su órgano de prensa Germinal y en las conferencias públicas que frecuentemente realizaban,45 los socialistas pampeanos defendían las ideas del socialismo acerca de las cooperativas de consumo como sociedades igualitarias que beneficiaban a todos los socios, sobre las que se había explayado ampliamente el diputado y referente partidario nacional Juan B. Justo,46 en la práctica el mecanismo más utilizado en Santa Rosa fue la organización municipal del expendio de productos de primera necesidad y no el estímulo a las iniciativas cooperativistas, al menos no en ese rubro. Aunque se registra una iniciativa al respecto en 1918 en el Centro Socialista santarroseño, con la creación de la Cooperativa de consumo “La Popular”, esta no se sostuvo en el tiempo y un año después cerró sus puertas.

La experiencia de Santa Rosa fue rápidamente incorporada por el socialismo de todo el Territorio de La Pampa, cuyos candidatos comenzaron a incluir en sus plataformas electorales propuestas como la municipalización de los servicios públicos, la lucha contra los monopolios en la venta de productos de primera necesidad y la transparencia de las cuentas públicas.47

Cuando los radicales ganaron las elecciones de 1916, una de sus primeras iniciativas fue proponer el fin del expendio municipal de carne y modificar la ordenanza que regulaba la actividad en la ciudad. Para ello contaban con el apoyo del diario La Capital, que como vimos atacaba desde sus páginas a la comuna y a los socialistas por ese tema, criticando no solo la medida en sí misma, sino el supuesto mal estado de la “carne internacionalista” y las condiciones sanitarias (aseguraba que se habían faenado animales con tuberculosis y que el producto despedía “mal olor”).48 Finalmente, a fines de 1917, tras ganar el radicalismo nuevamente las elecciones, se cerró la carnicería municipal y el expendio de carne volvió a manos privadas, incrementándose en breve los precios.

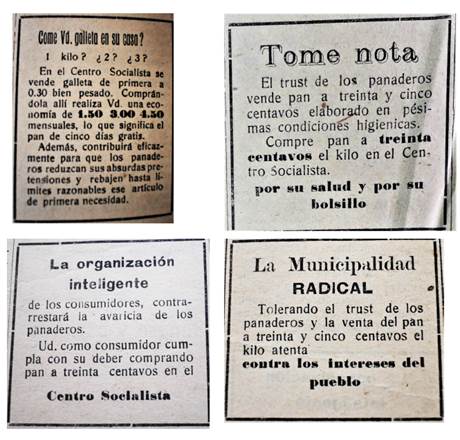

Tal vez esto envalentonó a los panaderos, que durante 1918 volvieron a la carga contra el Centro Socialista y su venta de galleta económica. Convencieron a su proveedor de la vecina localidad de Toay de no seguirles vendiendo, por lo que los socialistas tuvieron que recurrir a un panadero del pueblo de Anguil y reforzar su campaña para sostener el expendio. En los primeros meses de ese año fueron frecuentes los avisos en el periódico Germinal que intentaban contrarrestar tales acciones. Los argumentos iban desde destacar la conveniencia económica de comprar el pan socialista y la fortaleza de la organización popular del consumo, hasta la denuncia de las condiciones higiénicas de producción del trust panadero, sus prácticas económicas calificadas como espurias y la alegada complicidad del gobierno radical, como se puede observar por ejemplo en las Imágenes 2, 3, 4 y 5.

Imágenes 2, 3, 4 y 5 Publicidades de venta de pan socialista Avisos publicitarios publicados en el periódico Germinal, entre febrero y marzo de 1918, a fin de contrarrestar los ataques del trust panadero contra la venta de pan que realizaba el Centro Socialista de Santa Rosa.49

Tras la experiencia de la panadería del Centro Socialista, discontinuada poco después, en 1926 y a raíz del fracaso de la mediación del Concejo Municipal en el conflicto desatado entre los patrones panaderos y los obreros de panaderías con respecto a la reducción de salarios, se suspendió la fabricación y el reparto de pan.50 El socialista Víctor Lordi, presidente del Concejo, dispuso en un primer momento el abastecimiento con pan de la ciudad de Trenque Lauquen, distante a 160 kilómetros, y poco después -en mayo de 1927- se estableció una panadería administrada directamente por la comuna, ante la imposibilidad de organizar una cooperativa en forma inmediata.51

Las luchas en favor del abaratamiento de los productos de consumo no eran patrimonio de los socialistas pampeanos, en todo el país se desarrollaron iniciativas en tal sentido, ya fuera en el ámbito de los municipios como en el propio recinto del Congreso Nacional. El proteccionismo del gobierno del presidente radical Hipólito Yrigoyen a los productores azucareros fue denunciado profusamente en 1917 por los diputados del PS, quienes veían que la medida producía el enriquecimiento de estos sectores pero perjudicaba enormemente a los consumidores, en particular a los más vulnerables económicamente.52

En la década de 1920, durante la gestión socialista de la comuna santarroseña, se creó por ordenanza una Comisión Permanente para fijar el precio de la carne y exponerlo públicamente.53 También se dispuso que serían desalojados del Mercado Municipal aquellos comerciantes que vendiesen el producto con una ganancia superior al 10% y en 1926 se abrió un puesto municipal para venta de carne, que se mantuvo en funcionamiento hasta 1930.54

La apertura de una panadería municipal, el otorgamiento de la “copa de leche” a las escuelas de la ciudad y la fiscalización de precios y estado de los productos alimenticios comercializados en las “ferias francas” de la plaza Mitre fueron otras de las medidas implementadas por los socialistas para atemperar la “carestía de la vida”.

5. La municipalización de los servicios públicos

El principio de la municipalización de los servicios públicos nace de la teoría socialista que desea una transformación fundamental del régimen económico actual, reemplazando el capital privado por el capital colectivo, en decir por una forma de producción fundada en la posesión colectiva de todos los medios de producción por todos los miembros de la sociedad, creando una organización más unificada, social, colectiva del trabajo.55

Con el párrafo precedente, los socialistas explicaron a través de las páginas del periódico Germinal, a afiliados y ciudadanos en general, una de las propuestas socialistas más reiteradas, de cara a las elecciones de 1914.

Jean-Luc Pinol y Francois Walter señalan que durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, en algunos países europeos se hablaba de “socialismo municipal” para denominar a las prácticas intervencionistas que buscaban la creación de equipamientos en materia de higiene urbana, transporte y suministros. Para los autores,

[...] el “socialismo municipal” tiene una aceptación sobre todo práctica y designa cualquier política de comunalización de los servicios municipales. Las circunstancias suscitan las intervenciones, y son pocos los municipios, ni siquiera aquellos en los que los socialistas tienen poco peso en el gobierno local, que se mantienen totalmente fieles a la ortodoxia liberal. Desde inicios del siglo XX, el intervencionismo municipal se percibe como un laboratorio del Estado providencia.56

En tal sentido, el modelo de municipalización de los servicios públicos implementado en Santa Rosa miraba sin dudas a la reciente experiencia europea, pero también a la que se estaba llevando a cabo en distintos municipios socialistas del país, como explicitaba el periódico Germinal en octubre de 1917:

La municipalización de los servicios públicos, base de la acción socialista en la comuna, hace muchos años que las municipalidades socialistas de Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania e Italia practican con halagüeños y brillantes resultados [.] Este progreso de las municipalidades europeas, la rápida y progresiva implantación de la colectivización de los servicios públicos, aún no ha llegado a Sud América, cuyo gobierno municipal, especialmente en la Argentina, ha sido y es restringido continuamente por el viejo y nuevo régimen [.] La devolución al pueblo de la Capital Federal de su gobierno comunal es uno de sus primeros frutos. En la provincia de Buenos Aires la adquisición por las minorías socialistas de varios municipios impulsan a un creciente progreso el gobierno comunal hasta ayer cimentado ex instrumento de los caudillejos de la vieja política criolla. Y en los territorios nacionales en el Chaco y La Pampa la incorporación de los concejales socialistas trazan a los mismos una evolución dentro de los estrechos límites que las leyes nacionales otorgan a los municipios de los territorios, introduciendo desde el primer momento la municipalización de los servicios públicos, luchando contra las resistencias de los privilegiados, de la ignorancia y principalmente por la falta absoluta de dinero para afrontar las exigencias inmediatas que la implantación de estas reformas importantes.57

Entre 1916 y 1925, en consonancia con el clima político nacional, los enfrentamientos entre radicales y socialistas se trasladaron a las bancas del Concejo Municipal y tuvieron sus ecos en la prensa local, signada por simpatías o francas identificaciones con uno u otro partido. Las ideas contrapuestas sobre el rol del municipio en relación a la administración de servicios públicos atravesaron los debates en esos años. Mientras los radicales sostenían que el Estado podía regular las distintas actividades económicas pero no prestarlas por sí mismo, los socialistas argumentaban que según la Ley de Territorios Nacionales N° 1.532 el gobierno municipal podía “establecer mercados, proveer al establecimiento de aguas corrientes, usinas y servidores análogos, ya fuera por cuenta del municipio o por empresas particulares”.58

Sostiene Gorelik para el caso del socialismo en la ciudad de Buenos Aires, que en el ámbito municipal se dio cierta tensión entre el ideario político de este partido, que “nace en la esfera pública enfrentando a un estado al que visualiza como el principal objeto de la reforma”, por un lado, y la reivindicación progresiva del municipio como “una escala de intervención pública intermedia, más cercana a las necesidades sociales y a la construcción de instrumentos de participación política, lo que lo diferencia del estado nacional”, por otro.59

En los municipios del interior del país, la particular configuración de fuerzas locales planteaba con frecuencia posiciones extremas. En Santa Rosa, la puja con el radicalismo llevó a los socialistas a defender un intervencionismo estatal a ultranza, tanto en el abaratamiento de los productos de consumo como en la municipalización de los servicios públicos; y el ideal de abastecimiento y gestión cooperativos debió posponerse por algunos años, ante la necesidad urgente de regulación de precios por un lado, y la escasa densidad de las tramas sociales locales para incentivar formas más elaboradas de asociacionismo en esas primeras épocas, por otro. Cabe señalar que la ciudad había sido fundada en 1892, y el Territorio Nacional de La Pampa en 1884, por lo cual databan de apenas unas décadas atrás. Y si bien tempranamente emergieron clubes sociales y deportivos, asociaciones de inmigrantes y culturales, mutuales, cooperadoras escolares, bibliotecas y algunos gremios y sindicatos de oficios, se trataba de procesos muy nuevos, sin una asentada tradición en la materia.

La provisión de agua corriente y electricidad a la ciudad fueron otros dos aspectos de tensión entre las posturas intervencionistas y de gestión privada. En el primer caso, su instalación fue gestionada en la década de 1910 durante varios gobiernos, pero recién logró firmarse un acuerdo con Obras Sanitarias de la Nación en 1920. Después de varios intentos de licitación frustrados, los trabajos se realizaron “por administración” con personal de la comuna y el agua corriente se instaló a partir de 1927, en principio en la municipalidad, el edificio del mercado municipal y la plaza Mitre, aunque poco después se expandió a los principales barrios. No obstante, pronto llegaron las quejas por la calidad del agua, su costo y el déficit en el suministro.60 Durante ese año, el Consejo Municipal se hizo eco de un debate sobre la calidad del agua. El director de la Asistencia Pública notificó al órgano de gobierno sobre un dictamen del Departamento Nacional de Higiene que alertaba sobre su contaminación, pero luego fue refutado por la Dirección de Obras Sanitarias, que en otro dictamen avaló su buen estado y cuestionó la calidad de las muestras remitidas a la capital del país en primera instancia, lo que llevó a la dimisión del funcionario interviniente.61 En diciembre de 1929, una comisión de vecinos se reunió en la plaza y reclamó al gobierno por la pronta normalización del servicio. Entre otras medidas, elevaron un petitorio a las autoridades centrales y resolvieron no pagar las tarifas.62

En el caso de la electricidad, era provista desde principios de siglo por la compañía privada Bancalari y Forchieri, propietaria del molino harinero de la ciudad.63 El servicio era ineficiente y la relación con el Estado fue conflictiva durante varios años, inclusive con mediación judicial y amenazas no concretadas de municipalización del alumbrado público a comienzos de la década de 1920.64 En 1923, y pese a los reiterados inconvenientes, la concesión se extendió y poco después se renovó la instalación eléctrica de la plaza Mitre con la colocación de focos esmerilados y de cables conductores subterráneos. También se proveyó de electricidad a la Escuela 1 y posteriormente se reemplazó en su totalidad la red del edificio municipal, ampliando la provisión de corriente alterna a los futuros edificios de la cárcel y el hospital regional. No obstante las obras realizadas, las quejas por el servicio continuaron, hasta que en 1930 se dieron los primeros pasos para la instalación de lo que sería la Cooperativa Popular de Electricidad y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda., vigente hasta la actualidad con múltiples áreas de actividad. El socialismo apoyó y acompañó este proceso, más allá de la neutralidad política que la entidad se planteó.65

En la plataforma electoral de 1918, los socialistas también incorporaron entre sus propuestas la creación de un servicio fúnebre municipal gratuito, aunque finalmente no se presentaron a elecciones a raíz de un conflicto entre el municipio y la gobernación con respecto a la confección de los padrones.66

6. Higiene urbana y saneamiento

A partir de la plataforma electoral de 1916, el Partido Socialista comenzó a otorgar mayor preponderancia a proyectos relacionados con la higiene urbana y el saneamiento de viviendas, comercios y espacios públicos. A las habituales propuestas de municipalización de servicios públicos, asistencia social a niños pobres, apoyo a bibliotecas y centros culturales, supresión de impuestos e iniciativa popular, se sumaron otras novedosas, que se mantendrían en las plataformas del periodo 1916- 1924 sin grandes cambios, como: “Pavimentación del municipio, una vez realizadas la delineación y nivelación actualmente en trámite”; “Instalación de baños públicos y de un gimnasio municipal”; “Extensión del alumbrado público”; “Reglamentación e inspección de toda clase de construcciones, obligando a los propietarios a hacer pozos higiénicos para impedir la contaminación de las aguas”; “Exigir el uso de filtros para agua a las confiterías, cafés y almacenes con despacho de bebidas”; y “Construcción por cuenta de la Municipalidad de casas baratas a cederse en propiedad mediante pagos mensuales equivalentes al alquiler”.67

En 1917, el Concejo Municipal firmó un contrato para la delineación y nivelación de las calles, lo que permitió comenzar la pavimentación de las vías de circulación más importantes. En ese periodo también se construyeron cercos y veredas, se edificaron baños públicos y la sede de la Biblioteca Municipal “Florentino Ameghino”. En cuanto al trazado urbano, en 1916 se nombró “Primero de Mayo” a una de las calles que corría paralela a las vías del ferrocarril y se cambiaron los nombres de las calles Florida y Cofre por “9 de Julio” y “Centenario” respectivamente. Un año después también la ciudad cambió de nombre, dejando de lado “Santa Rosa de Toay” (que causaba confusiones con su vecina Toay) y pasando a denominarse “Santa Rosa” a secas, aunque la modificación había sido solicitada cuatro años atrás.68

En marzo de 1917, el diario La Capital, a la par que criticaba a la comuna y a la mayoría socialista en el Concejo Municipal por el expendio de carne, también se oponía a iniciativas como el reemplazo de especies arbóreas en el espacio público y la instalación de un gimnasio al aire libre en la plaza Mitre, en sintonía con las recomendaciones higiénicas para la práctica deportiva. Se quejaba porque “en el afán de reformar la sociedad, [proponen] destruir todo lo bueno y costoso que se ha hecho hasta ahora, y deprimir a los vecinos que no comulgan en doctrinas trasnochadas”.69

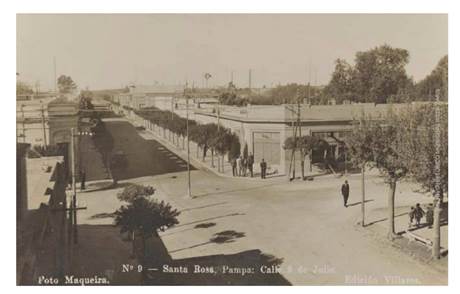

En 1923 se implementó el “afirmado económico” de las calles con la compra de petróleo crudo a la Dirección de Yacimientos del Estado y también se gestionaron ante la Gobernación y el Ministerio del Interior de la Nación fondos específicos para pavimentación y reparación.70 En la Imagen 6 se pueden apreciar los resultados de las mejoras en la calle 9 de Julio, unos años más tarde.

Imagen 6 la calle 9 de Julio, pavimentada. En la fotografía, de la década de 1930, se advierten las mejoras en la zona céntrica de la ciudad. La calle 9 de Julio luce pavimentada y arbolada, destaca la construcción de veredas, el alumbrado urbano y el tendido de líneas eléctricas.

El trazado urbano sufrió grandes modificaciones durante la gestión socialista, ya que se delineó la avenida Circunvalación Este, como así también las calles González, Cervantes, Centeno, Ayala, San Martín y Falucho, que expandieron la planta urbana hacia el oeste de la ciudad.71 72 Asimismo, se subvidieron los campos propiedad de Alonso y Rodríguez Alonso (al este de la ciudad), incorporándolos como barrios al ejido urbano con los nombres de Villa Alonso y Villa Elvina.

Un párrafo aparte merece la atención que se dio a la propuesta de la familia Fitte de crear un vecindario con un trazado especial -que hasta la actualidad se conoce como barrio Fitte-, cuya construcción se observa en la Imagen 7, y fue fundamentado aduciendo que “El trazado del Parque Fitte es sin dudas de lo más moderno, y matizará con sus nuevas construcciones el estilo vulgar de las del centro”.73 Aunque entre 1916 y 1924 el socialismo incluía en sus plataformas la propuesta de construir “casas baratas” para solucionar el problema habitacional, el proyecto de construcción del barrio Fitte, gestado en la década de 1920, decididamente apuntó a otro sector social, con chalets en altura y un diseño de parques y jardines, diagonales y calles curvas.

Fuente: AHM, fotografía suministrada por Alejandro Rene Cuesta, https://www.facebook.com/archivohistoricomunicipal.hildaparis/photos/a.772936646130001/4642129592544001

Imagen 7 construcción del barrio Fitte. Primeras casas del barrio Fitte, circa 1930/1931.

En cuanto a la higiene y salubridad urbanas, los socialistas fueron consecuentes con las premisas expresadas en sus plataformas, en línea con las concepciones higienistas de la época. Gerardo Sánchez Ruiz ha señalado que entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, las ciudades de América Latina fueron sujetas a intervenciones sustentadas en las ideas del Higienismo, que luego evolucionaron hacia el Urbanismo. Tanto los gobiernos como una serie de profesionales, entre los que se contaban médicos, ingenieros, arquitectos y abogados, buscaron transformar los espacios de vida a partir de teorías, técnicas, métodos, legislaciones y cuestiones administrativas procedentes en su mayor parte de Europa, que fueron reelaboradas según los contextos de aplicación. En esa línea, impulsaron sistemas de abastecimiento de agua potable y drenaje, pavimentación, lugares para la recreación y el ocio, espacios de vivienda, zonas industriales y comerciales y distritos de gobierno, entre otras medidas que aunaban, por un lado, la necesidad de combatir enfermedades y problemas derivados del crecimiento y la concentración poblacional de las ciudades, en particular el hacinamiento y la insalubridad de las condiciones de vida de las clases populares, y por otro lado, las ansias de dar curso a las aspiraciones de progreso y modernidad de los grupos sociales con cierto poder económico y político.74

En el caso de las ciudades argentinas específicamente, Liliana Da Orden ha enfatizado la vinculación entre higienismo y reforma social en la acción de los socialistas al frente del municipio de Mar del Plata en la década de 1920.75 Por su parte, Adrián Gorelik ha señalado, con respecto al periodo de hegemonía socialista en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, que su ascenso se dio en un “común universo de ideas reformista” que el socialismo logró encabezar y encolumnar detrás de él.

En Santa Rosa, los socialistas se enfrentaron reiteradamente a los radicales a partir de 1916, confrontándose dos visiones sobre la ciudad. Si para los radicales el embellecimiento de los espacios públicos, calles y frentes de edificios era fundamental, para los socialistas la higiene y la mejora de los servicios eran más importantes. En las actas del Concejo Municipal fueron frecuentes los contrapuntos entre representantes de uno y otro partido acerca del destino de los fondos públicos, como el intercambio en 1922 entre la propuesta radical de destinar un excedente a construir un veredón en la plaza central y mejorar el edificio municipal, y la contrapropuesta de un concejal socialista que consideraba “más urgente arreglar las calles que hacer obras de embellecimiento” y propuso que esos fondos se invirtieran en adoquinar las calles a base de granito, obra a realizarse por administración municipal. En el mismo sentido, en 1925 desde las páginas del periódico socialista Germinal se reclamaba al municipio radical por mejores condiciones edilicias e higiénicas para el Matadero municipal, en lugar de “invertir tanto” en el embellecimiento de la plaza Mitre, a la que se le habían cambiado las luminarias. “Al fin y a la postre después de tirar la casa por la ventana “iluminando” al pueblo no está mal ocuparse de esta mísera pequeñez de la higiene y la salud pública”, afirmaba irónicamente el artículo.76

Así, ya desde comienzos de la década de 1920 los concejales socialistas comenzaron a impulsar ordenanzas que establecieron normas de higiene para el Mercado Municipal y la venta de frutas y vegetales, así como la regulación de la tenencia de pozos de agua y cámaras sépticas. Se dispusieron normas e inspecciones para controlar la fiebre aftosa en tambos y caballerizas y para establecer la vacunación obligatoria en las escuelas. Asimismo, en 1926 se reglamentó el control de la higiene de los espectáculos públicos, hoteles, confiterías y prostíbulos77. En este último rubro, los controles se profundizarían en la década siguiente, transformándose en prohibición a partir de la Ley de Profilaxis Social.78

Si bien algunas de las medidas higiénicas y de saneamiento urbano fueron concretadas, tanto en los gobiernos radicales como en el ciclo socialista de 1925 1928, los avances eran insuficientes. En enero de 1925 el periódico La Autonomía -liderado por profesionales vinculados a la causa provincialista- señalaba, por ejemplo, en el marco de una nota sobre la vivienda suburbana en Tucumán, Córdoba y Rosario, el precario estado de las viviendas en la zona de la laguna Don Tomás, donde indicaban que se podían contar “más de doscientos ranchos miserables”.79 En tanto, para 1935, cuando los socialistas volvían a estar en el poder, el periódico radical El Parque denunciaba las miserables condiciones del hábitat en los suburbios de la ciudad:

Santa Rosa es una ciudad chica que tiene un suburbio grande. Un suburbio grande y sucio, más sucio que grande [...] Un suburbio de ranchos pequeños, estrechos, hediondos, habitados por hombres que han dejado de ser hombres, por mujeres que han dejado de ser mujeres, por niños hambrientos y desnudos [.] Ranchos donde se rinde culto a la prostitución amarga, barata, triste, impasible de evitar por ser el único placer que está al alcance de esa pobre gente, de ese residuo humano que vive por que sí, porque Dios quiere.80

Más allá de la mirada interesada que El Parque tenía hacia la gestión socialista, la situación descripta no presentaba demasiados cambios con respecto a lo que mencionaba La Autonomía una década atrás o al registro de otras fuentes de la época.81 La crisis económica mundial, sumada a un periodo de terrible sequía en La Pampa y a los vaivenes económicos y políticos de orden nacional, habían impactado con fuerza en el Territorio y toda medida resultaba insuficiente para abordar los efectos de tal coyuntura. Los proyectos orientados a desarrollar viviendas para los sectores populares desde el municipio no llegaron a concretarse en ese período y hubo que esperar hasta la década siguiente para tener novedades al respecto.

7. Conclusiones

Desde su ingreso al gobierno comunal como concejales por la primera minoría en 1914, hasta los años en que ocuparon por primera vez la presidencia del cuerpo, entre 1925 y 1929, los socialistas santarroseños bregaron por lo que entendían debía ser la modernización de la ciudad. En su visión, la “Santa Rosa socialista” era concebida como una ciudad moderna, higiénica, cooperativa, laica,82 pública y que solucionaba los problemas “prácticos” de los vecinos; racional y eficiente, que transparentaba las cuentas comunales y las exponía a fiscalización; que impulsaba a las bibliotecas y centros culturales, y buscaba eliminar los privilegios fiscales de los sectores propietarios. La higiene urbana, el abaratamiento del consumo y la municipalización de servicios públicos fueron sus tres ejes de acción más importantes.

No obstante, la implementación de esas propuestas, plasmadas en sus plataformas electorales y en las páginas del periódico Germinal, en la práctica halló los límites entre “lo deseable y lo posible” en las restricciones políticas, sociales, económicas y culturales que imponían, por un lado, su pertenencia a un Territorio Nacional, con la consiguiente falta de autonomía que ello significaba y sus nóveles tramas asociativas; y por otro lado, en la propia modalidad de funcionamiento del Concejo Municipal. A partir de 1916, la puja con el radicalismo llevó a los socialistas a defender el intervencionismo estatal tanto en el abaratamiento de los productos de consumo como en la municipalización de los servicios públicos; y las iniciativas cooperativistas previstas en su Programa Mínimo debieron esperar varios años, ante las dificultades vinculadas a la coyuntura económica y la debilidad del asociacionismo local.

Aunque se ocuparon de abordar problemas fundamentales derivados del crecimiento urbano, como la provisión de los servicios de electricidad y agua corriente, la construcción de cámaras sépticas y la delineación y pavimentación de calles; no se produjo una planificación urbanística de largo alcance, que cuestionara en qué dirección, cómo y con qué previsiones debía producirse el crecimiento de la ciudad.

A diferencia de Buenos Aires y otras comunas, el problema de la vivienda urbana no fue central para los socialistas santarroseños en este período, aunque como veíamos en los artículos de La Autonomía de 1925 y de El Parque de 1935, la ciudad mantuvo y acrecentó en esos años un suburbio con condiciones de extrema precariedad. La preocupación higiénica parece haber estado focalizada en espacios públicos, comercios e instituciones educativas y sanitarias, sin intervenir aún en el ámbito doméstico y las viviendas particulares, aunque el tema apareciera en sus plataformas electorales.83

Asimismo, la apertura de nuevos barrios y calles pareció seguir más el ritmo de los ofrecimientos privados de tierras y proyectos particulares de urbanización - como el de la familia Fitte, que desembocó en uno de los barrios más pintorescos de la ciudad-, que un diseño urbano planificado. La expansión hacia el oeste, en dirección a la laguna “Don Tomás”, en una zona de fácil anegamiento que en los últimos años ha traído numerosos inconvenientes, tampoco aparecía como problemática en aquellos años.

En definitiva, el proyecto de intervención urbana del socialismo en Santa Rosa durante el periodo analizado compartió algunos de sus lineamientos generales y áreas de acción con otras comunas socialistas de la época, como la preocupación por la higiene de los espacios públicos, la municipalización de los servicios y el abaratamiento del consumo popular. No obstante, presentó singularidades en relación a las características de la ciudad, sus tramas de sociabilidad y sus actores políticos. Básicamente, un perfil más intervencionista que cooperativista, atento a la solución de problemas “prácticos” de la población y no tanto a una visión integral de la modernización o al cumplimiento del “Programa mínimo” que prescribía el PS a nivel central. Al mismo tiempo, analizando la experiencia del socialismo santarroseño en sus prácticas “a ras del suelo”, desde una perspectiva thompsoniana, se advierte el despliegue de ciertas tácticas políticas tradicionales, como las alianzas con candidatos conservadores, aunque discursivamente sostuvieran la imagen del socialismo como un partido moderno. Profundizar en esas semejanzas y singularidades es tarea pendiente para futuros trabajos.