INTRODUCTION

L'objectif est de montrer comment l'orchestre participatif dans les prisons (et ailleurs) peut être un lieu d'éducation capable de redonner confiance et estime de soi aux personnes détenueset contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, par la création d'un milieu convivial. Après avoir évoqué l'univers carcéral comme lieu de séparation des mondes, je mettrai en regard le cas des prisons françaises, caractérisées aujourd'hui par une surpopulation croissante, génératrice de conflits, avec celles du Venezuela où la violence est récurrente. La création, depuis 2008, des orchestres et deschoeurs pénitentiaires par El Sistema2 vénézuéliena eu pour effet de la réduire en donnant des possibilités de réinsertion aux détenus. Je prendrai l'exemple de ce programme social de la musique, inclus par L'UNESCO dans le projet interdisciplinaire Hacia una Cultura de Paz, en 1995 et, en 1999, lors de la Conférence Générale à Paris, en faveur de l'éducation artistique et de la créativité pour la construction d'une culture de paix, comme référencehistorique d'inclusion sociale et de participation communautaire. Par la suite, plus de vingt - cinq pays ont cherché à adapter à leurs contextesce modèle j'ai moi-même adapté à l'université de Lille (France) et sa région.

1. La prison: lieu de l'altérité et de la violence

Pour la plupart des citoyens, la prison est une zone d'ombre qui marque une ligne de partage entre deux mondes : ceux qui participent à la vie en société et les autres qui en sont exclus,vivant dans un monde à part, étranger à la vie civile mais qui n'en reste pas moins un lieu de vie.Considérée abstraitement la prison est toujours pour lesautres, radicalement autres, coupés du monde et de la société. Elle a pour effet de produire de l'altérité en créant une frontière entre deux sortes d'humains. Pénétrer dans ce lieu exige de tout laisser, et d'abord, son identité. D'emblée, le prisonnier comme le citoyen est mis à l'épreuve et doit s'ouvrir à l'étrangeté de ce mondesingulier qui se présente concrètement comme une succession de portes à franchir comme autant de frontières séparant les espaces et les êtres :

Ces espaces sont reliés entre eux par des circulations dans lesquelles les détenus ne font que passer pour aller d'une micro-prison à une autre, sous le contrôle, direct ou indirect, des surveillants. Aussi, il n’y a pas d'espace dans la prison qui ne réponde à un usage spécifique, l'entre-deux, la frange, n'a pas d'existence propre...3.

D'après Hanna Arendt, il n'y a de « monde » que commun, formé par une « pluralité d'individus singuliers »4, condition même du politiquequi se définit selon elle par les relations que les humains établissent entre eux. « Le monde, comme tout entre-deux, relie et sépare en même temps les hommes » 5, affirme H. Arendt pour qui vivre, sentir, agir, partager, actes qui sont au fondement de notre existence au monde, ont pour point commun de nous mettre à l'écoute de cet entre-deux. À cet égard, la prison se présente comme un « antimonde » 6, un « trou noir », le produit d'une société « qui prend part à l'édification d'un centre et de marges sociaux et spatiaux ». Il s'agit d'un lieu « articulé aux réseaux de la marginalité et aux systèmes de contrôle et de régulation »7.En prison il n'y a pas d'entre-deux: tout est fait pour qu'il n'y en ait pas ; ce qui rend ces lieux inhumains : « Arrivé en prison, on perd son statut d'humain » affirment les détenus qui en font l'expérience dès leur première entrée dans ces lieux. Cela commence par l'architecture : dans les nouvelles constructions, cellules, ateliers, salles de classe, cours de promenade sont des prisons dans les prisons. La « population » carcérale est répartie en unités visant à séparer les hommes des femmes et ceux jugés les plus « dangereux », mis momentanément en « quartier d'isolement ». Mais il y a plus. L'espace manque aux détenus, confinés dans des cellules où ils ne disposent pas du minimum vital : tel est le constat de la Cour européenne des droits de l'homme qui vient de condamner la France pour avoir violé l'article 3 de la convention européenne selon lequel « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ». Au 1er octobre 2019, les prisons françaises contenaient 70818 détenus pour 61065 places, avec, dans 48 établissements, une densité supérieure allant de 150% à 200% (pour sept d'entre elles). Le droit de recours ayant été prévu dans l'article 13 de cette convention, la France est condamnée aujourd'hui à indemniser les 32 plaignants8 pour le manque d'espace (3m2) subi pendant toute la durée de leur peine (sur plusieurs années) et les conditions indignes d'habitation (matelas au sol avec parfois la présence de punaises, rats ou cafards), les privant de tout accès à l'enseignement, aux soins et à la cour de promenade. Il est imposé aujourd'hui à la France de résoudre le problème et de permettre l'accès aux activités de formation et de travail à tous les détenus. Considérée par la Cour européenne comme un « traitement inhumain », la surpopulation carcérale a des conséquences dans l'organisation de la vie quotidienne en prison9. Même si nous n'avons pas connu ces situations extrêmes lors de nos interventions dans les onze prisons du Nord de la France, nous avons pu observer des conditions de vie difficiles en maison d'arrêt spécialement où il n'est pas rare de trouver plusieurs personnes vivant dans une cellule de 9 m2. Comment intervenir dans ce contexte et avec quel(s) moyens ? En tant que communauté dont la caractéristique est de se former dans le double objectif de s'accorder et de « s'opposer sans se massacrer»10, l'orchestre peutpermettre de retrouver une certaine convivence et proposer une réponse à la question de la violence et de la réinsertion, l'une des principales missions de ces établissements, selon la loi pénitentiaire du 24 novembre 200911. Il y est affirmé la nécessité de préparer le retour des détenus dans la société dèsla prison, considérée comme lieu d'apprentissage, de formation et de travail. Maiscomment résoudre ce paradoxe de la réinsertion par l'enfermement en France quand on sait queles conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP), en charge d'une multitude de dossiers (environ 80 à 130 dossiers chacun) ne peuvent pas, à eux seuls, répondre à cette mission ? Comment concilier éducation et punition, travail éducatif et discipline ?12 S'il est admis, en théorie, que « la finalité de la prison ne se résume pas à l'expiation mais implique la transformation du détenu »13, celle-ci ne peut s'accomplir que dans un milieu propice, grâce à l'accueil des citoyens. Le système pénitentiaire espagnol offre aux personnes détenues et en particulier aux femmes14, victimes le plus souvent de violences,des programmes spécifiques afin de leur donner accès à une éducation (élémentaire, secondaire ou supérieure) susceptible d'améliorer leurs conditions de vie, liées à la pauvreté (plus importante que chez les hommes). Elles peuvent ainsi trouver en prison les moyens de remédier à cette carenceéducative et profiter de ce temps d'incarcération pour se former. L'étude réalisée par Fanny Añaños dans les prisons d'Espagne montre que 84,3% d'entre elles participent à ces programmes de formation et peuvent ainsi initier un processus de changement. Même si le niveau d'instruction reste faible en général, la mise en place de ces programmes et les interventions socioéducatives les aident à sortir de leurs conditions de vulnérabilité. D'après cette étude, l'éducation en prison serait une voie possible de transformation chez les personnes détenues qui peuvent ainsi préparer leur sortieen développant les capacités nécessaires pour mener une vie créatrice et responsable15. Si l'on admet que tout conflit, dès lors qu'il est conscientisé, peut mener à des processus de changement, il est possible de concevoir la prison comme un espace d'éducation et de socialisation. Celui-ci a pris la forme d'orchestres et de choeurs au Venezuela, dont le but visé par son créateur, K-L Mora Aragon16, est la transformation des conduites et la réinsertion sociale.

2. Les orchestres pénitentiaires au Venezuela

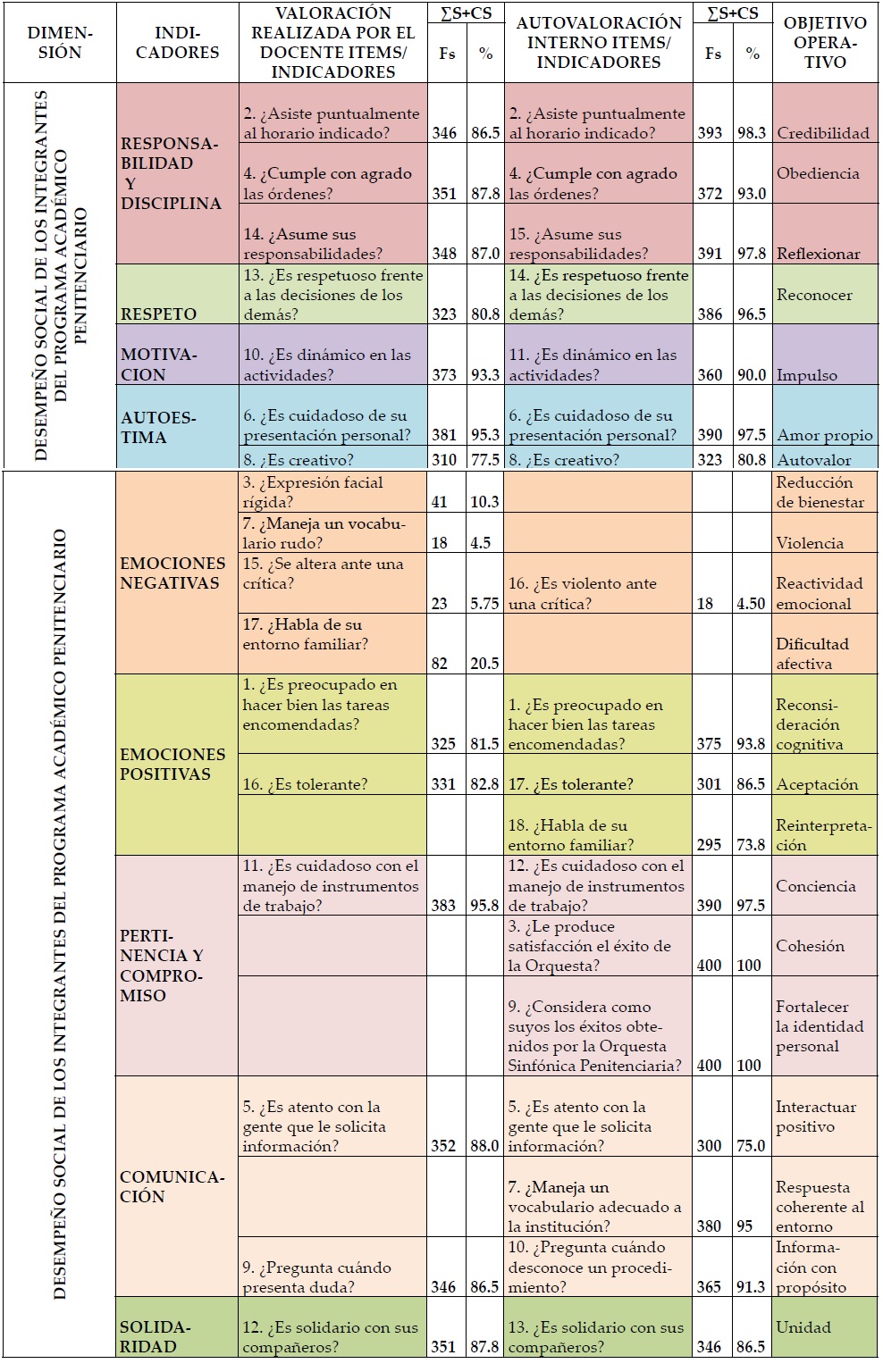

La violence générée par les conflits dans les prisons vénézuélienne a été atténuée de 2007 à 2017 grâce à la création de ce programme musical issu de El Sistema ciblantune meilleure utilisation, constructive, du temps passé en détention. Le but de ce programme était de promouvoir à travers l'apprentissage musical, une (ré) éducation, de valeurs sociales et existentielles par une méthodologie centrée sur la participation active. Pratiquée de manière intensive (de 8H à 16H du lundi au vendredi) la musique est répartie au quotidien entre cours collectifs et cours individuels en vue des répétitions préparant aux concertsintramuros et hors les murs. C'est ainsi que chaque année, en décembre se réunissent les prisonniers des huit prisons, pour jouer authéâtre Teresa Carreño, (l'une des plus grandes salles de concert de la ville de Caracas) où ils sont applaudis par les citoyens venus (nombreux) les écouter. Le processus d'apprentissage intensif et ininterrompu permet de faire gagner rapidement en dextérité les détenus, qui peuvent ainsi accroître, en même temps que leur niveau technique,leur auto-estime par le sentiment d'exister de se sentir « capables ». Car ne sont pas seulement des capacités musicales qui sont visées dans ce processus sinonla transformation de la personne et de sa conduite envers les autres et envers lui-même. Le respect et l'écoute, le sens de la responsabilité (de l'instrument attribué comme de sa présence régulière à l'orchestre) et de la solidarité acquis par le travail d'équipe, fait de ce programme, un véritable projet de vie développant l'autonomie et la prise de décision, nécessaires à tout citoyen. La musique, en tant que pratique relationnelle et non verbale, devient un mode d'existence facilitant les relations avec autrui que l'on apprend à respecter et à encourager pour l'effort accompli. Comme le dit Kleibert Lenin Mora Aragon, l'initiateur de ce projet, « nous ne cherchons pas tant à former des musiciens que des citoyens susceptibles de se réinsérer dans la société de manière durable »17. De fait son étude montre que parmi les 8000 personnes ayant participé à l'orchestre pénitentiaire seulement 10% d'entre elles ont récidivé. Visant au début les 10% de la population carcérale, ce chiffre a été largement dépassé dès le début du projet où l'on comptait 30% voire 90% de volontaires dans certaines prisons. Par ailleurs, il arrive que d'anciens détenus soient intégrés à leur sortie dans les orchestres de El Sistema en raison de leur haut niveau musical. Quant aux autres ils peuvent également devenir musiciens et intégrer des écoles de musique ou conservatoires pour y enseigner.Dans ce projet, l'accent est mis sur la relation entre le comportement musical et le comportement social et individuel, le premier pouvant agir de façon bénéfique sur le second. Pour pouvoir en rendre compte, des questionnaires ont été distribués aux participants et des entretiens ont eu lieu avec des détenus et des ex-détenus, des surveillants, les familles, ainsi que les enseignants. Les résultats obtenus entre 2007 - 2018 sont reportés dans le tableau d-joint où l'on peut voir apparaître à gauche les indicateurs de valeurs à acquérir dans l'orchestreL’orchestre : un milieu de convivence et d ’ éducation au sein des prisons (responsabilité et discipline, respect, motivation, auto-estime, émotions négatives et positives, engagement, communication et solidarité) avec les questions correspondantes tandis que les objectifs apparaissent dans la colonne de droite en regard de l'auto-évaluation des détenus.

Significatifs sont les résultats concernant l'auto-évaluation montrant que 94,25% parvenaient à des limites jamais atteintes de leurs possibilités, tandis que plus de la moitié affirmait avoir accompli, grâce à ce projet, l'accord de « convivence ». Le sens de la responsabilité, la discipline, le respect, l'autoestime, l'engagement, le travail d'équipe, la tolérance et la façon de gérer ses émotions, ont été apprises dans l'orchestre devenu un lieu d'éducation à la vie tant individuelle que collective. 100%ont répondu positivement à la satisfaction procurée par cette pratique qui, pour 100% a permis de renforcer leur identité en répondant à leur besoin vital d'expression. Ayant pu me rendre au Venezuela pour les voir travailler, j'ai pu constaterl'acquisition de ces valeurs, tant dans les orchestres juvéniles et infantiles que dans les prisons vénézuéliennesoù les personnes détenues témoignaient volontiers de leur joie de jouer et de se découvrir des capacités ignorées grâce à cette pratique musicale exigeante qui mobilise un travail sur soi, autrement dit une éthique susceptible de les transformer18.

TABLA 1 CUESTIONARIO APLICADO A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 2007 - MARZO 2018

Fuente: Mora Aragón K.L., Trascendencia de la conducta a través de la práctica orquestal enambientes poco gratificantes. Informe técnico (2007-2018).

Dans cette expérience,K-L Mora Aragon a fait le lien entre comportement musical et comportement individuel/social. Il a pu vérifier son hypothèse selon laquelle l'implantation d'orchestres dans les lieux de conflit et de violence peut être un facteur de réinsertion sociale et de transformation de la personne. Ce fut à l'origine de mon travail à Lille (France) où j'ai développé une autre approche de l'orchestre, fondée sur la participation de citoyens musiciens et non-musiciens pour créer un espace commun au sein des prisonset permettre la rencontre entre les mondes à travers la pratique musicale et le jeu. Ce projet est aujourd'hui intégré dans une formation que j'ai créée à l'université de Lille.

3. L'orchestre participatif à Lille (France)

Fondé sur la participation de citoyens bénévoles (étudiants, enseignants et chercheurs de toutes disdplines)l'orchestre participatif, ouvert aux musiciens et aux non-musiciens,a été créé et pratiqué depuis 2008 à l'université de Lille, dans le cadre du master Art et Responsabilité Sociale (ARS) que je dirige et, pendant trois ans, dans le programme Chercheurs Citoyens Le Jeu d'Orchestre, (2011 - 2014), financé par le Conseil Régional du Nord, en collaboration avec l'association Hors-Cadre19.

Dans des lieux voués à la fragmentation et à la séparation des espaces comme le sont les prisons, rassemblerpendant des journées entières et parfois pour deux semaines, des personnes inconnues au sein d'un même lieu pour y créer, grâce à l'orchestre, un milieu convivial, est un projet politique (au sens de H. Arendt et M. Mauss). L'occupation de l'espace (le gymnase, généralement) et du temps, celui, imprévisible, de la musique, contre la routine et l'emploi du temps (particulièrement contraint dans les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs), reste un défi. Pour qu'une rencontre puisse avoir lieu entre des mondes aussi différents que celui de la prison et celui de l'université, il faut quitter son identité (de chercheur, d'étudiant, d'enseignant ou de détenu) et abandonner tous préjugés pour pouvoir s'ouvrir à l'altérité : tel est l'enjeu d'un effort collectif qui nous place dans une posture de non-savoir20, considérée à la fois comme une éthique et une méthodologie dans les projets que je mène à Lille. Je précise que le non-savoir, loin d'être une ignorance, requiert au contraire un dépassement difficile de la connaissance pour pouvoir créer une relation d'égalité entre les participants, tous venus pour jouer, sans autre finalité.

Le jeu et le non-savoir: une posture éthique

En tant qu''activité ayant sa fin en soi21 et dont la fonction sociale a été décrite par Johan Huizinga, le jeu est central dans notre projet dont le but n'est pas d'apprendre la musique ni de l'utiliser à des fins thérapeutiques mais d'instaurer une dynamique, où s'affirme la liberté et lele plaisir de jouer. Cette action, précise Huizinga, s'accompagne d'un sentiment de tension et de joie, de conscience d'être « autre » que dans la vie quotidienne22. Jouer au sein de l'orchestre conduit à établir des relations de groupe qui permettent à chacun d'éprouver le sentiment d'exister en tant que sujet vivant et agissant. Ainsi, le jeu apparaît en réalité comme une quête de soi, une façon de se chercher en se perdant et en se retrouvant sans cesse, pouvant mener à une véritable création de soi et du monde23: « c'est en jouant et peut-être seulement quand il joue que l'enfant ou l'adulte est libre de se montrer créatif et de découvrir le soi » affirme le psychanalyste D-W Winnicott24pour qui le jeu est universel et correspond à la santé.Selon lui l'art est un jeu et si les humains jouent, c'est pour des raisons vitales. Cela permet deretrouver une vie créatrice c'est-à-dire « le fait de ne pas être tué, annihilé continuellement par soumission ou par réaction au monde qui empiète sur nous » et « le fait de porter sur les choses une regard toujours neuf » 25. Cette relation entre jeu et liberté avait déjà été observée par le poète Novalis (1772 - 1801) : « [...] c'est dans le jeu seulement que l'homme prend véritablement conscience de sa nature propre, de sa liberté... lorsqu'il parvient« sentir et à penser tout en laissant ses sens remplir leurs fonctions pratiques.il fait l'expérience intime de la liberté la plus parfaite et du plus jubilatoire sentiment de puissance » 26. Ainsi, ce qui formera les liens entre les individus au sein d'un orchestre, ce sera autre chose que le verbe : un langage sensoriel, symbolique et non une forme communicative27 où chacun est obligé de faire silence et de déployer une attention soutenue pour pouvoir écouter l'autre. Or, écouter n'est autre qu'entrer dans le son et « se changer soi-même en son en existant en lui » 28 et dans les silences qui le produisent (avant et après son émission). Ainsi définie comme l'ensemble formé par les sons et les silencesappelés mapar le compositeur japonais Toru Takemitsu (1930 - ), la musique est le produit d'un silence et y retourne ; et c'est dans ces ma « inquantifiables et tendus dynamiquement. emplis d'innombrables sonorités »29 que se crée la véritable musique, vivante. Saisir ces espaces - temps entre les gens et la musique est le but de toute pratique collective qui mobilise avant tout cette écoute à la fois sensorielle et intuitive de tout le corps que nous savons mobiliser parfois au quotidien dans notre relation aux autres et au monde, sans y faire attention. Ainsi, celui qui fait l'expérience de l'orchestre fait l'expérience d'un temps musical qui le renvoie à un temps vécu pour soi-même et partagé avec d'autres ; la musique étant éprouvée dans ce jeu comme une succession discontinue d'instants sonores, situés hors du temps chronologique, elle libère l'individu plongé au sein d'un milieu bienveillant, au sens mésologique du terme.

Le Milieu

À la suite du philosophe et géographe Augustin Berque (1941- ), le fondateur de la mésologie (ou étude des milieux humains), je distingue l'environne- mentdumilieu. Toujours à construire, le milieu se définit comme « l'ensemble des relations éco-techno-symboliques que l'humanité crée à partir d'elle-même et de la matière première qu'est l'environnement »30. Cela signifie que nous sommes reliés au monde d'une façon dynamique, dans un va-et-vient incessant,par les sens, la parole et l'action. Or, ces relations de réciprodté,toujours à créer, au sein d'un milieu (celui de l'orchestre en particulier) ne sont pas mesurables: elles relèvent de l'art dont l'étymologie (AR) donne l'idée de jointure, d'articulation entre deux choses ou entre deux êtres ; ce que résume le trait d'union dans l'orthographe de notre langue31. Dans la perspective qui est la nôtre, l'art consiste à créer par la musique et la pratique d'orchestre, un milieudistinct de l'environnement carcéral, qui puisse service demédiation entre les êtres et ouvrir un monde32. Dans ce milieu humain (c'est-à-dire dynamisé par des relations réciproques) et concret de l'orchestre,il est possible de croître ensemble comme l'indique l'étymologie du mot (concret: cum crescere). Par cette forme d'existence en relation33, il s'agit de déployer des capacités d'attention, base de toute éducation, indissociable d'un milieu confiant, qui permette à tous de se répondre et à chacun de répondre au monde et du monde. Dans cet espace commun, créé entre des personnes inconnues et responsables au sens qui vient d'être donné, peut alors se former une « pluralité d'individus singuliers »(Arendt) soutenus par une dynamique commune ; ce qui est la définition même de la politique qui prend naissance, selon Hannah Arendt dans l'espace-entre-les-hommes et se constitue comme relation dans cet espace intermédiaire. En élaborant un sens commun par et pour les citoyens,l'orchestre acquiert ainsi une fonction politique,dans le contexte de la prison qui vise au contraire à séparer les êtres.

Parmi eux, certains se sentent coupés du monde et de leurs semblables, ayant perdu le lien avec la vie. Le psychiatre musicien Kimura Bin, utilise ainsi la musique pour recréerce lien et faire sentir cette intuition de la vie par la pratique musicale collective qui favorise les interactions auprès d'individus schizophrènes. Car la vie on la ressent, on ne saurait la connaître34 et les mots sont impuissants à donner l'idée immédiate de cette vie. Or, la musique émane de l'acte de vivre ;elle est (comme la danse) un jaillissement de la vie sous sa forme primitive et originelle35, autrement dit un rythme libre et singulier (et non pas une « mesure ») que chacun peut s'approprier dans son jeu. Considérée comme une activité vitale(et à ce titre, aussi fondamentale que de manger, de dormir, de se reproduire »36 selon Kimura Bin), la musique permet de retrouver un statut de sujet, en parole et en acte, relié à la réalité extérieure comme à son propre fond vital : c'est sous ce double rapport seulement qu'il devient unsujet vivant et agissantcapable de sentir et donc de penser. Or, nous ne vivons que par le maintien de cette relation vitale qui échappe à la mesure,dans le sentir et dans l'agir que le travail musical accompli au sein de l'orchestre nous fait éprouver. Cette éducation sensorielle s'avère essentielle au quotidien dans les rapports humains ; car apprendre à sentir c'est non seulement apprendre à vivre ensemble mais aussi à penser.

Restaurer la capacité de sentir et de penser

Si l'on admet que la capacité de sentir est indissociable de la capacité de penser37 (comme l'a démontré le neurologue Antonio Damasio, pionnier dans la découverte de ce lien entre émotion et cognition, ou émotion et créativité38), la musique a un rôle essentiel à jouer dans nos sociétés, offrantune « invitation pour un voyage commun vers des destinations personnelles »39.Chez des êtres dont les visages, impassibles et fermés semblent avoir perdu la capacité même de sentir c'est-à-dire, ce qui faisaient d'eux des êtres humains, il fut particulièrement gratifiant tout au long de ces années, d'observer leur transformation et voir ces visages sourire en s'ouvrant progressivement à la musique et aux autres pendant les séances. Comment mesurer celascientifiquement ? Ce liant que nous avons établi à travers la musique autour de la personne détenue, par les sens, les silences et les sons, les regards et les gestes, et dont les résultats sont visibles sur les corps (à travers les sourires notamment) est hors de portée de la science comme de tout contrôle. Car ce qu'il y a entre les gens dans la vie comme dans la musique, relève de la sensibilité, fruit de la relation et de l'attention portée à chacun et à autrui. Ce qui n'est autre qu'une forme de soin, engageant la responsabilité de chacun au milieu de l'orchestre, devenu un lieu d'éducation à l'attention, une compétence vitale mobilisant avant tout la capacité de sentir. Cela fait de l'éducation un art de l'attention comme l'a exprimé l'anthropologue musicien Tim Ingold40 et une pratique des langages sensoriels.Cetteattitude qui consiste à écouter avec tout son corps pour rencontrer les choses et les êtres, fait déployer tout un champ de résonances et de réciprocitéset donne la joie de jouer. Celle-ci est fondamentale car elle s'oppose à la tristesse et l'indifférence qui coupent les sujets d'eux-mêmes et de leur potentiel de créativité comme le faisait remarquer le philosophe Spinoza (1632 - 1677) pour qui un tyran a intérêt à entretenir la tristesse pour mieux manipuler ses sujets41. Penser le sujet vivant et en relation de réciprocité avec un milieu qui le crée autant qu'il le crée, implique une nouvelle anthropologie où le sujet,jamais « fixé » dans une identité, est conçu comme point de contact entre l'organisme et le monde. Telle est l'hypothèse sur laquelle nous nous appuyons pour affirmer l'idée qu'un individu ne peut pas être réduit à ce que l'on dit de lui et qu'une identité n'est jamais donnée. Seul existe le processus jamais achevé de l'identification42 en relation avecun milieu toujours changeant dont il dépend largement. Ainsi, « la délinquance » n'est pas un état permanent ; le processus de sortie existe aussi (la désistance). Mais si tout être humain a la responsabilité de transformer en acquisition active la passivité d'une identité reçue pour conquérir sa liberté, cette mutation ne peut s'accomplir sans le soutien d'une société qui se montrera accueillante et conviviale.

CONCLUSION

L'orchestre comme milieu convivial

L'orchestre a été ici conçu comme une mini-société où la réussite s'accomplit collectivement, pouvantapporter des éléments de réponse à la question de la réinsertion des personnes détenues depuis la prison même. Dans cette perspective, l'orchestre participatif que nous avons créé dans d'autres milieux que l'environnement carcéral, doit être reconnu d'utilité publiquecar il contribue à améliorer les conditions de vie des personnes en favorisant le convivialisme43, devenu aujourd'hui une philosophie nécessaire au vivre-ensemble.

La situation dans laquelle nous nous trouvons,nous oblige à nous entendre au niveau mondial sur les valeurs essentielles à défendre pour la survie, tant matérielle que morale, de l'humanité et sur ce que signifie ce mot d'humain. L'appât du gain, le culte du moi et l'indifférence qui constituaient jusqu'à présent la norme sociale ne sont pas propices à la construction d'un monde reposant sur d'authentiques relations entre les gens (autres que l'argent et le marché) et dans lequel il serait possible de «s'opposer sans se massacrer» (M. Mauss). Tel est le constat du mouvement International Convivialiste44 dont les auteurs ont repéré dans leur Second manifeste les deux principaux fléaux qui menacent aujourd'hui l'humanité: l'explosion mondiale des inégalités dues à une sur-consommation illimitée, et d'autre part les menaces climatiques aux conséquences à la fois économiques, sociales et humaines croissantes. Face à ces dangers, l'urgence est de coopérer afin de repenser notre existence sur de nouvelles bases, en pratiquant l'art de la convivence ou art de vivre ensemble (con-vivere) qui met au centre la relation entre les humains ; dans cette philosophie, il s'agit de prendre soin des autres et de la nature selon une éthique déclinée en cinq principes: commune naturalité, commune humanité, commune socialité, légitime individuation et opposition créatrice; ces deux derniers principes qualifient selon nous le travail artistique, celui de l'orchestre en particulier, qui permet à chacun de développer son individualité et ses capacités propres au service de la collectivité tout en permettant de se différencier (par la pratique d'un instrument singulier) et de s'opposer de manière bienveillante, ce qui est au fondement de toute véritable démocratie comme de l'orchestre.