Introducción

La región de La Macarena es un territorio de confluencia de los ecosistemas amazónico, andino y orinocense, que posee características jurídicas, políticas, militares, socioeconómicas, geográficas y culturales tan diversas, lo cual hace que sea una de las regiones más heterogéneas en el ámbito nacional (1). En la región existe una tensión causada por el uso y la tenencia de la tierra; por la falta de gobernabilidad del territorio; por los desequilibrios ambientales derivados de la intervención antrópica; por el conflicto degradado en guerra militar, asociado con la presencia de actores armados al margen y dentro de la ley; por sus condiciones de miseria y pobreza y otros factores que hacen de esta región particular y vulnerable (2). Desde las últimas décadas del siglo pasado ha sufrido un intenso proceso de colonización que se ha relacionado con situaciones de cultivos ilícitos y marginalidad social (3).

Si bien es cierto que la ganadería bovina enfrenta diversos desafíos frente a la forma de producción, principalmente en lo que se relaciona con sus efectos sobre la deforestación y la producción de gases del efecto invernadero (4), es también palpable que posee numerosas oportunidades que pueden contribuir al desarrollo de comunidades que la practican, y en la región de La Macarena es notable su actividad. Los sistemas de producción ganadera desarrollada en el país y en la región presentan especificidades que deben ser tomadas en cuenta para abordar de forma adecuada los diferentes procesos que implica la producción bovina.

La reconversión de cultivos ilícitos debe apoyar sistemas de producción alternativos, sustentables, que ofrezcan a la población mejoras en la calidad de vida, pero además se debe considerar que es necesario integrar la ganadería con otros sistemas productivos, respetando los límites ambientales de cada ecosistema (5). El modelo productivo prevaleciente en la región de La Macarena (Meta) es la ganadería extensiva. El 95 % de la tierra de uso agropecuario se encuentra cubierta de pastos; aquí se destaca el hecho de que la transformación de bosque en praderas fue motivada por los cultivos ilícitos y no fue causada originalmente por la ganadería. Hoy existen importantes asentamientos humanos que buscan en la ganadería una forma digna de supervivencia (2).

El proyecto Núcleos Integrales Sostenibles Agropecuarios (NISA), ejecutado por la fundación Ideas para el Desarrollo (IDESA), apoyado por el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República (CCAI), el plan de consolidación de la Macarena (PCIM) y financiado por Acción Social (Presidencia), apoyó estos procesos. Un núcleo NISA está conformado en promedio por 30 productores que comparten experiencias y conocimientos de innovación ganadera. En esa región y entorno, recientemente, en conjunto con estudiantes de último semestre de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle, se realizó un ejercicio de epidemiología participativa que permitió determinar que las afecciones parasitarias, además de las limitaciones de nutrición, son los problemas más sentidos para los ganaderos (6).

Las zonas del trópico proveen condiciones ambientales favorables para la multiplicación de artrópodos vectores de enfermedades, principalmente garrapatas y moscas picadoras (7), lo que brinda condiciones ecológicas para la presencia de hemoparásitos del ganado. En las condiciones colombianas, la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus es el principal vector de los protozoarios Babesia bigemina, Babesia bovis y de la rickettsia Anaplasma marginale (8). En el campo, la enfermedad asociada con ellos se conoce como fiebre de garrapatas y se llama ranilla roja a la asociada con Babesia spp. por la producción de hemoglobinuria, y ranilla blanca a la asociada con A. marginale. En zonas donde existen tábanos, particularmente valles interandinos y la costa atlántica existe endemicidad por Trypanosoma vivax (9).

En el trópico, el comportamiento epidemiológico de los parásitos gastrointestinales está influenciado principalmente por la humedad (10), a diferencia de lo que ocurre en países templados, donde la temperatura es más determinante (11). La intensidad y distribución de las lluvias, al tiempo que regulan la disponibilidad de forraje, determinan el grado de infestación de esas praderas con larvas de parásitos, y también la ocurrencia de nematodiasis tipo 1 o 2, sujeto a las estrategias utilizadas por el ganadero para manejar sus recursos forrajeros y de los patrones de movilización de ganado entre los potreros de la finca (10,11). Las pérdidas causadas por estos parásitos son debidas al efecto directo (daño tisular) que ejercen sobre el animal y que se refleja en reducción en la ganancia de peso, muerte de animales jóvenes, reducción en la producción de leche y disminución de la capacidad reproductiva (7).

Para atender esta problemática, se dotó en el marco del proyecto NISA un minilaboratorio local en cada sede, y se diseñó un estudio epidemiológico observacional dirigido a establecer las dinámicas de infestación por parásitos en bovinos de los núcleos NISA en los municipios de Puerto Rico y La Macarena, para disponer de bases conceptuales para intervenciones de prevención y control, y así poder colaborar a los productores en la solución de la problemática de salud animal en sus fincas.

Materiales y métodos

Diseño del estudio y muestras

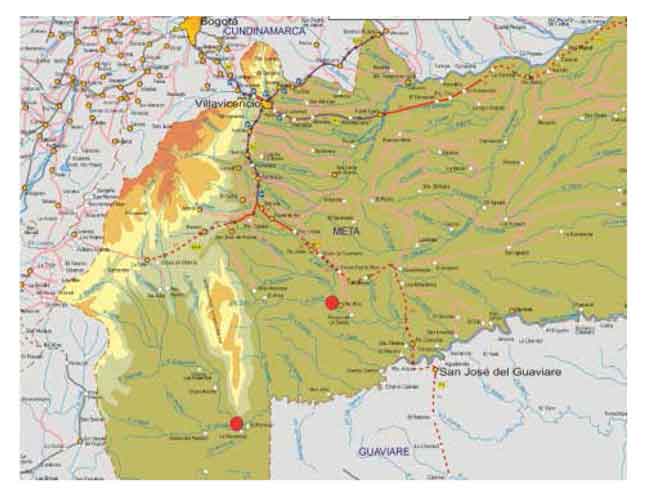

La investigación corresponde a un estudio epidemiológico observacional transversal, no aleatorio, en el cual en un solo momento en el tiempo se evaluaron bovinos de diversas edades con el fin de inferir la dinámica de la infección parasitaria a medida que los terneros van adquiriendo los parásitos y van desarrollando inmunidad (10). Es imprescindible anotar que esto no se considera un estudio de prevalencia típico (porcentajes de positivos), debido al hecho de que los nematodos gastrointestinales de la familia Trychostrongylidae de bovinos se consideran hiperdispersos en poblaciones de bovinas en pastoreo (10,11,12); de forma que en algún momento de su crecimiento, todo bovino será infectado por los parásitos. Similar situación ocurre con el concepto de estabilidad enzoótica de los hemoparásitos del ganado (8). Entonces esta investigación debe considerarse un estudio ecológico (12,13) de patrones y dinámicas de infección por parásitos en terneros. El criterio de inclusión para las fincas que participaron en esta investigación fue el pertenecer a uno de los núcleos del proyecto NISA y contar con el previo consentimiento del ganadero, correspondiendo a un muestreo a propósito (13). El trabajo se desarrolló en los municipios de Puerto Rico y La Macarena del departamento del Meta (figura 1), que se encuentran ubicados en la región de la serranía de La Macarena (2). El municipio de Puerto Rico cuenta con una extensión de 3431 km2, una altitud de la cabecera municipal de 210 m s. n. m. y una temperatura media de 30 °C; febrero es el mes más caluroso (35°C), y junio, el más fresco (28 °C) (14). Por su parte, La Macarena tiene una extensión total de 11.229 km2, una altitud de la cabecera municipal de 233 m s. n. m., la temperatura media es de 25 °C, y oscila entre los 23 y los 35 °C (15).

Al estar enclavados en la serranía de La Macarena, los territorios de ambos municipios poseen áreas que forman parte de la reserva natural considerada uno de los refugios de vida silvestre más sobresalientes del planeta, con diversos grados de intervención del ecosistema debido a los asentamientos de las comunidades. Los ecosistemas de la región son variados con selvas húmedas de los pisos térmicos cálidos y templados, bosques, matorrales y vegetación típica de sabanas amazónicas (1,2). La actividad ganadera se concentra principalmente en las sabanas del occidente de los municipios y parte en los bosques y matorrales que se han intervenido de la reserva natural. La precipitación pluvial en la región fluctúa entre 2200 a 2500 mm anuales, lo que corresponde a una formación de bosque húmedo tropical (10). En el costado oriental de la serranía las lluvias se presentan entre marzo y noviembre y los meses secos son diciembre, enero y febrero.

El objetivo de la investigación fue proporcionar información sobre la situación epidemiológica de los parásitos en los animales jóvenes en cada región de estudio. Tal aporte pretendía estudiar y comprender la dinámica poblacional parasitaria de forma general en cada región, antes que dar respuestas individuales sobre intervención farmacológica o de manejo parasitario para cada finca. Como en la región los nacimientos de terneros ocurren a través del año, al evaluar en un solo momento en el tiempo la condición parasitaria de terneros de diversas edades y relacionarla con su crecimiento, es factible realizar inferencias sobre la dinámica poblacional parasitaria y el efecto de los parásitos.

En febrero de 2011, en reunión con los productores vinculados a los núcleos NISA del proyecto en ambos municipios, se definió de forma participativa el cronograma de visitas y actividades. En el municipio de Puerto Rico se visitaron en total 26 fincas y el muestreo se realizó en febrero de 2011; en el municipio de La Macarena las actividades empezaron en marzo de 2011, con la visita a 32 predios. Dependiendo de su localización y dificultad de acceso, la recolección, procesamiento y análisis de las muestras se realizó en un solo día para cada finca, o en expediciones donde se cubría cerca de tres fincas por día y los dos días posteriores se realizaban actividades en el laboratorio.

Fuente: Invías.

Figura 1 Ubicación de los municipios de Puerto Rico y La Macarena, en el departamento del Meta (círculos rojos), áreas colindantes con la serranía de La Macarena

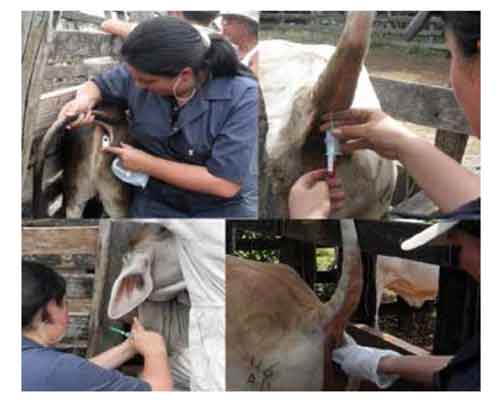

Se acordó con los propietarios tener en el corral, el día de la visita, a los bovinos hembras o machos entre cuatro a dieciocho meses de edad aproximadamente, para realizar las labores de muestreo, además de contar con tres a cinco animales adultos seleccionados por el ganadero. Se registraron los datos de cada animal, peso, temperatura, estado corporal y fecha de nacimiento a los que contaran con registros de nacimiento; de lo contrario, se realizaba un estimativo de la edad en meses. En cada predio se muestrearon diez bovinos jóvenes y alrededor de cinco animales adultos, para análisis hematológico (hematozoarios) y coprológico (parásitos internos). Se registró la temperatura, peso y condición corporal de cada animal.

La temperatura de los animales se tomó luego de dejar en reposo los animales en corral por un periodo de veinte minutos y se utilizó un termómetro digital vía rectal. La recolección de sangre se efectuó generalmente de la vena coccígea o de la vena yugular, utilizando tubos Vacutainer® con EDTA. como anticoagulante (16). La recolección de muestras fecales se hizo directamente del recto; estas fueron recolectadas en bolsas plásticas y se mantuvieron refrigeradas hasta la llegada al laboratorio (figura 2). También se pesaron los animales utilizando la cinta métrica bovina Ovny® (cinta bovina pesadora Inalmet S. en C. S. Bogotá, Colombia) y se realizó la identificación de los animales muestreados con ayuda de una tatuadora auricular.

Figura 2 Proceso de medición de temperatura corporal y recolección de muestras sanguíneas en bovinos en La Macarena

Procedimientos de laboratorio

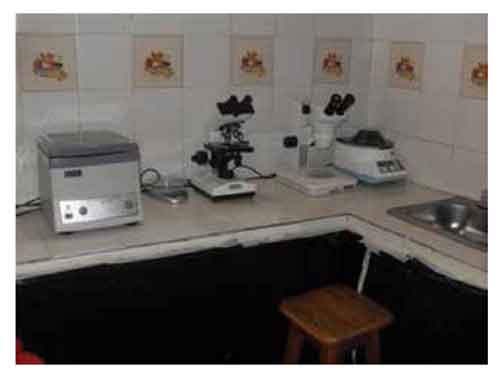

La cooperación internacional que apoyó el proyecto permitió la instalación de un mini laboratorio en cada sede para el desarrollo de los procesos básicos de investigación parasitológica (figura 3). El equipo dotado constó de un microscopio binocular, un estereoscopio binocular, una microcentrífuga para hematocrito y una centrífuga de mesa para tubos tipo Falcon (17). Estos equipos se ubicaron en una casa alquilada en el municipio para el desarrollo del proyecto y una vez finalizadas estas actividades se entregaron a la administración municipal.

Figura 3 Equipos e instalación del laboratorio en la sede de Puerto Rico (Meta) para el procesamiento de muestras de sangre y fecales en los animales de las fincas seleccionadas en el marco del proyecto NISA

A cada una de las muestras sanguíneas recolectadas se les realizó la evaluación del hematocrito (18) y se realizó la prueba de centrifugación en tubo capilar (19) para la detección de tripanosomas o filarias en sangre.

Adicionalmente, se preparó un frotis sanguíneo delgado, que fue teñido con coloración de Giemsa para la detección de hemoparásitos (18,20).

En el caso de las muestras fecales recolectadas, se procesaron mediante flotación cuantitativa utilizando solución saturada de cloruro de sodio y la técnica de McMaster, con un nivel de detección de 50 h. p. g. (huevos por gramo) y la técnica de sedimentación para la búsqueda de huevos de trematodos y cestodos (17,18).

Análisis estadístico-epidemiológico

Con la información recolectada se prepararon hojas de cálculo en Excel independientes para cada municipio. En el caso de las muestras recolectadas en animales en crecimiento, se establecieron las curvas de dispersión de los parámetros acorde con la edad de los animales, particularmente las concentraciones de excreción de huevos y ooquistes. Para la ganancia de peso se construyeron curvas de regresión lineal simple y regresión polinomial de segundo grado (21).

Las variables de excreción de huevos de parásitos se sometieron a transformación logarítmica (Log10 (x+1)) para homogenizar las varianzas, y se realizó análisis de varianza con las variables transformadas y en las tablas se presenta el promedio geométrico. Los promedios de los grupos se compararon mediante la prueba de Bonferroni (22). Para cada tipo de parásito evaluado, los animales se catalogaron como positivo o negativo. Se utilizó una prueba de x2 para comparar las diferencias entre predios y entre grupos etarios. Los valores de probabilidad inferiores a 0,05 (p < 0,05) fueron considerados como significativos.

Resultados

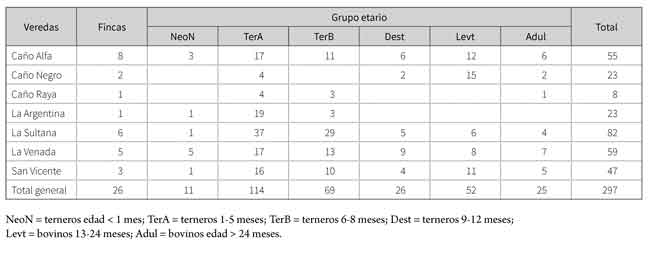

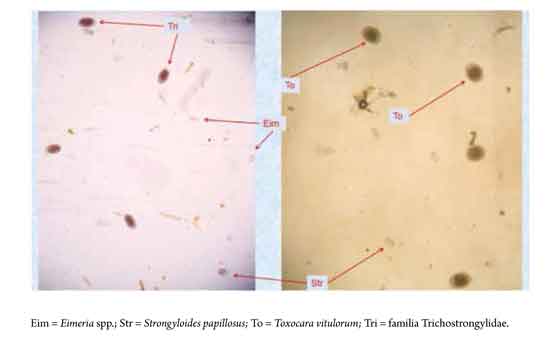

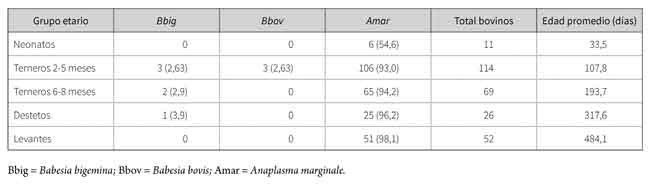

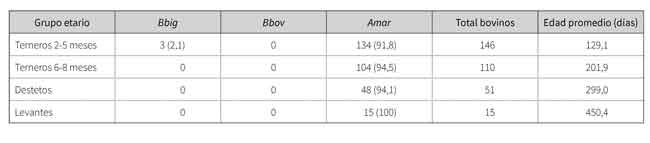

El trabajo de campo y de laboratorio se culminó en el primer semestre de 2011 e implicó el proceso de muestras de 665 bovinos jóvenes y adultos; 298 de estas fueron obtenidas en el municipio de Puerto Rico, correspondientes a 26 fincas de pequeños y medianos productores, y 367, recolectadas en el municipio de La Macarena, correspondientes a 32 fincas. Las tablas 1 y 2 describen de manera detallada las muestras recolectadas en animales de diversos grupos de edad. En Puerto Rico se visitaron fincas en siete veredas y se recolectaron muestras de 11 neonatos, 183 terneros hasta los ocho meses de edad, 78 animales de levante y 25 bovinos adultos. En La Macarena se visitaron fincas de 17 veredas y se muestrearon 257 terneros antes del destete, 66 bovinos de levante y 36 vacas.

Tabla 1 Discriminación del muestreo realizado en fincas de las diversas veredas del municipio de Puerto Rico (Meta) en bovinos de diversos grupos etarios

Tabla 2 Discriminación del muestreo realizado en fincas de las diversas veredas del municipio de La Macarena (Meta) en bovinos de diversos grupos etarios

Ganancia de peso de animales jóvenes

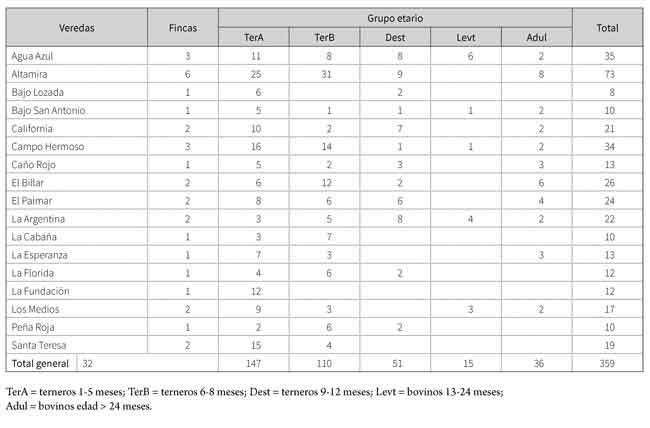

Con los datos del peso de los terneros y bovinos de levante se construyeron curvas de crecimiento para los bovinos de cada municipio, ajustando en los modelos el peso de nacimiento a 30 kg. En el caso de Puerto Rico (figura 4), la regresión lineal indicó una ganancia de peso de 14,24 kg al mes (R2= 0,6675), lo que corresponde a una ganancia promedio de 475 g/d. La curva es más ajustada en el primer año de vida, pero los datos presentan alta dispersión; luego del destete (que en la región ocurre a los ocho meses de edad) y hasta aproximadamente los quince meses de edad, se observa un amplio rango de valores del peso de los animales, entre los que se destacan animales de cerca de un año de edad con pesos inferiores a los 150 kg. La regresión polinomial de tercer nivel presentó un mejor ajuste (R2= 0,7474), que indica que luego del destete la ganancia de peso tiende a disminuirse, efecto demostrado por el aplanamiento de la curva, con un repunte en la velocidad de crecimiento en algunos animales para el segundo año de edad.

Figura 4 Ganancia de peso en bovinos jóvenes del municipio de Puerto Rico (Meta). Se presentan una regresión lineal simple (línea punteada) y una regresión exponencial de segundo grado

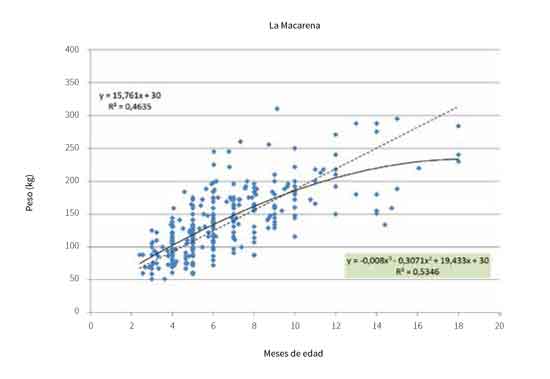

En los terneros de La Macarena (figura 5), la ganancia mensual descrita por la regresión lineal fue de 15,76 kg, lo que corresponde a un incremento de peso de 525 g/d; pero el ajuste de los datos a una regresión lineal es menor (R2= 0,4635). En esta región fue menor la cantidad de animales cercanos a un año de edad, con pesos inferiores a 150 kg. La regresión polinomial de tercer grado también presentó mejor ajuste que la regresión lineal (R2= 0,5346), e indicó en forma clara que luego del destete hay una marcada tendencia a la disminución de la velocidad de crecimiento de los animales.

Excreción de huevos de helmintos

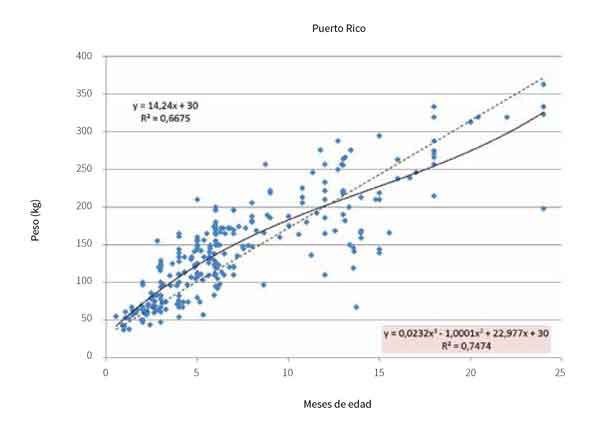

Los parásitos internos se encontraron en todas las fincas; pero difirieron en importancia entre fincas, regiones y en los diversos grupos etarios. Se detectaron huevos de nematodos, cestodos (Moniezia spp.) y protozoarios (Eimeria spp.), pero no se detectaron huevos de trematodos (23). En cuanto a los huevos de nematodos solo se diferenciaron los de la familia Trichostrongylidae (huevos morulados, ovalados de cutícula delgada), los de Strongyloides papillosus (huevos embrionados en heces frescas, translúcidos) y los del ascárido Toxocara vitulorum (huevos redondos de cutícula gruesa rugosa).

En el caso de Eimeria spp., no se intentó la diferenciación de ooquistes en la especie. La figura 6 ilustra las características para el reconocimiento de los diversos tipos de parásito y a su vez las dificultades que enfrenta el profesional para su reconocimiento. La lámina de la izquierda posee cuatro huevos de la familia Trichostrongylidae, dos de S. papillosus y dos ooquistes de Eimeria spp. A su vez la lámina de la derecha tiene cuatro huevos de T. vitulorum y cinco huevos de S. papillosus.

Figura 6 Identificación de huevos y ooquistes de parásitos hallados en el examen coprológico de bovinos

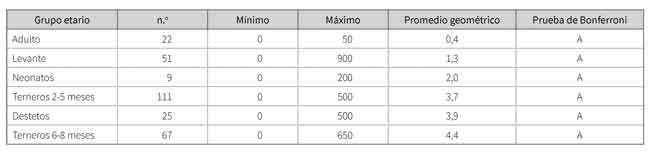

En el municipio de Puerto Rico, la excreción de huevos de nematodos pertenecientes a la familia Trichostrongylidae demostró una gran dispersión en los valores en los animales que demostraron excreción, los recuentos fluctuaron entre 50 y 900 h. p. g.; sin embargo, de 285 muestras examinadas, en los animales jóvenes 187/263 (71,1 %) no tuvieron excreción de huevos de este tipo de parásitos, lo mismo que 90,9 % (20/22) de los animales adultos. Este hecho afectó los promedios geométricos de los grupos etarios, los que fueron bastante bajos y no demostraron diferencia entre los grupos etarios cuando se sometieron al análisis de varianza, información que se presenta en la tabla 3 (F = 2,029; P = 0,075). Esa baja concentración de excreción de huevos de trichostrongilidos en bovinos jóvenes en pastoreo solo puede ser indicador de un muy intenso uso de antihelmínticos en los animales, lo cual puede llevar a que los terneros no adquieran adecuada inmunidad contra estos parásitos.

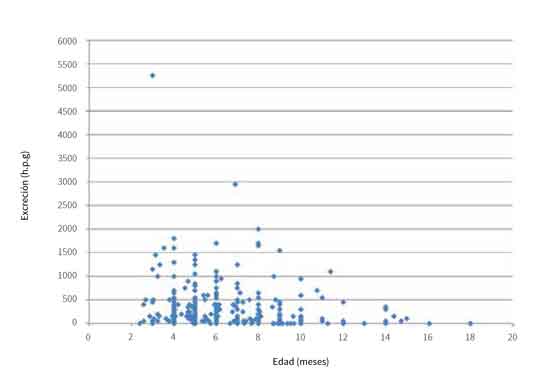

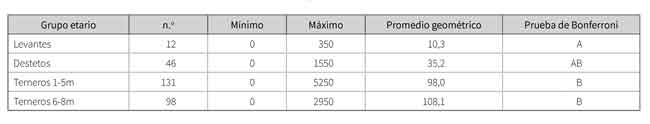

Tabla 3 Excreción de huevos de la familia Trichostrongylidae en bovinos de diversos grupos etarios en fincas del municipio de Puerto Rico (Meta)

Un análisis de la dispersión de la excreción de huevos de los nematodos trichostrongylidos con relación a la edad (figura 7) indica dos picos de excreción: uno entre los tres y cinco meses de edad y otro posterior al destete, cerca del año de edad. Se debe notar que recuentos superiores a los 300 h. p. g. se consideran indicativos de la necesidad de tratamiento (10). Partiendo de esta consideración, cerca de quince animales (5,9 % de los bovinos jóvenes) requerirían ser dosificados con antihelmíntico. Un ternero de seis meses tuvo una excreción superior a 600 h. p. g. y otro de 13 meses tuvo 900 h. p. g. Sin embargo, no se observaron casos clínicos de gastroenteritis parasitaria en los bovinos muestreados en las fincas, ni la ocurrencia de este hecho fue registrada por el propietario.

Figura 7 Dispersión de la excreción de huevos de nematodos trichostrongylidos en bovinos terneros menores de dos años en el municipio de Puerto Rico (Meta). Los puntos azules indican necesidad de tratamiento

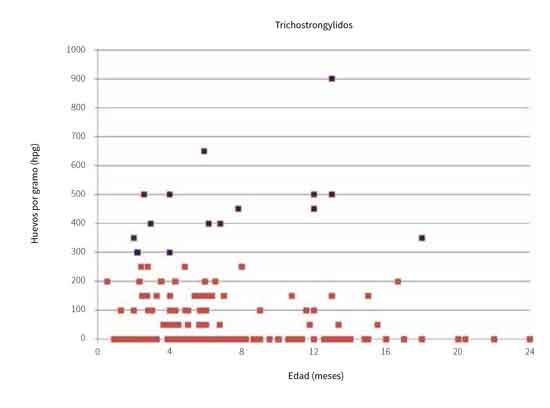

En el municipio de La Macarena los bovinos demostraron una excreción superior de huevos de trichostrongylidos. Los recuentos de huevos en la materia fecal fluctuaron entre 50 y 5250 h. p. g. (figura 8). La mayor excreción se observó en un ternero de tres meses de edad. Los picos de excreción se observaron alrededor de los tres y cuatro meses de edad y luego cerca de la edad del destete, tendiendo a la reducción a partir de allí. En los terneros de las fincas de este municipio no hubo excreción de huevos de trichostrongylidos en solo 59/288 (20,6 %), valor bastante inferior al hallado en el municipio de Puerto Rico. Por factores logísticos, en esta región no se muestrearon vacas.

Figura 8 Excreción de huevos de nematodos trichostrongylidos en terneros menores de dos años en el municipio de La Macarena (Meta)

Un análisis de varianza demostró que la excreción de huevos de trichostrongylidos (tabla 4) fue significativamente superior en los terneros de 6 a 8 meses de edad, que tuvo un promedio de 108 h. p. g. (F = 5,376; P = 0,001) y en los terneros entre 1 y 5 meses de edad; sin embargo, en la prueba de Bonferroni, el promedio de estos grupos de los terneros más jóvenes no se diferenció de los destetos, que a su vez no se diferenció del promedio de los levantes. Las concentraciones de excreción halladas fueron marcadamente superiores a lo encontrado en el municipio de Puerto Rico, situación que posiblemente se podría esperar en bovinos de doble propósito en pastoreo en regiones tropicales.

Tabla 4 Excreción de huevos de la familia Trichostrongylidae en bovinos de diversos grupos etarios en fincas del municipio de La Macarena (Meta)

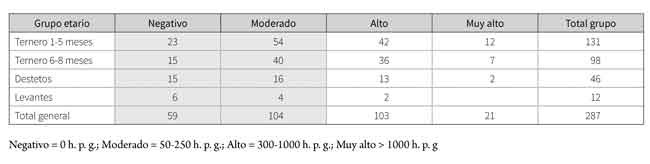

Para establecer la necesidad de tratamiento, las concentraciones de excreción se discriminaron en cuatro categorías, lo que se confrontó contra el grupo etario (tabla 5). Cuando grupos de edad y categorías de concentraciones de excreción se compararon en una tabla 4 x 4, se pudo detectar que 32,4 % de los animales tuvieron recuentos altos (entre 300 y 1000 h. p. g.) y 7,3 % tuvo recuentos muy altos (superiores a 1000 h. p. g.).

Tabla 5 Categorización de bovinos jóvenes de diversos grupos etarios en fincas del municipio de La Macarena (Meta), según su concentración de excreción de huevos de la familia Trichostrongylidae

El análisis de tablas de contingencia con la prueba de x2 generalmente implica que los valores esperados de las casillas sean superiores a 5; 31,3 % de los resultados esperados fueron inferiores a un valor de 5, lo cual invalida la prueba. Por ello los datos se reorganizaron, comparando la necesidad de tratamiento (lo que corresponde a todos los recuentos superiores a 300 h. p. g.). Entonces, en los terneros, la necesidad de tratamiento fue respectivamente de 41,2 y 43,9 %, para los grupos entre 1-5 y 6-8 meses de edad, comparado con 32,6 % en los destetos y 16,7 % en los levantes; sin embargo, no se hallaron diferencias significativas en las proporciones (X2 = 6,466; P = 0,2154). No se detectaron animales con signos de gastroenteritis parasitaria en esta región.

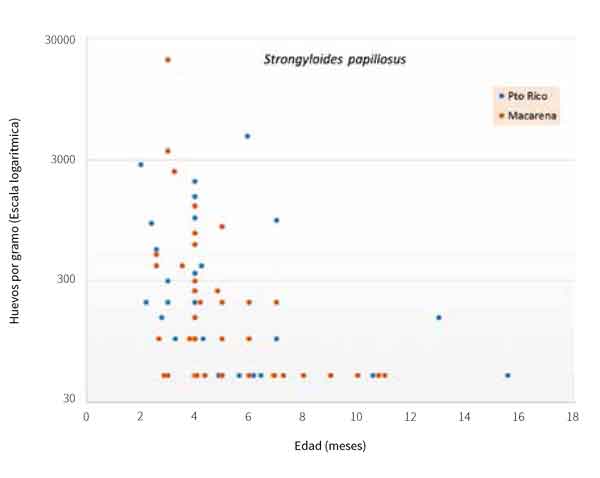

Para el caso del nematodo rabditido S. papillosus se detectaron altas concentraciones de excreción de huevos en bovinos entre 2 y 6 meses de edad en ambos municipios (figura 9). En Puerto Rico los valores fluctuaron entre 50 y 4700 h. p. g. y solo 28/264 bovinos examinados (10,6 %) presentaron este tipo de parásito. En La Macarena los recuentos fluctuaron entre 50 y 20.000 h. p. g., y se halló este tipo de nematodo en 16,7 % de los animales.

Figura 9 Dispersión del recuento de huevos de Strongyloides papillosus con relación a la edad en bovinos de los municipios de Puerto Rico y La Macarena en el departamento del Meta

A su vez, el gusano redondo T. vitulorum fue detectado solamente en cuatro terneros (dos en cada municipio) y los recuentos de huevos fluctuaron entre 100 y 21.050 h. p. g.; el más alto recuento se presentó en un ternero de 13 meses de edad.

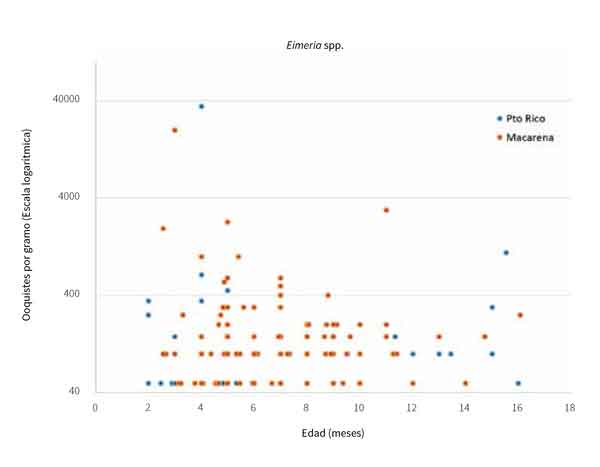

Para los protozoarios, la excreción de ooquistes de Eimeria spp. fue importante en los animales de menos de un año de edad (figura 10). En Puerto Rico los recuentos fluctuaron entre 50 y 35.000 ooquistes por gramo (o. p. g.), pero solo 34/285 (11,9 %) de los animales examinados resultaron positivos en el examen de laboratorio. La más alta excreción se dio en una ternera de cuatro meses de edad. En La Macarena, el recuento fluctuó entre 50 y 20.000 o. p. g. y 136/287 (47,4 %) de los bovinos jóvenes excretaron ooquistes. La mayor excreción ocurrió en una ternera a los tres meses de edad. En ninguna de las fincas se detectaron terneros afectados por diarrea negra (coccidiosis clínica) al momento del muestreo.

Figura 10 Concentraciones de excreción de ooquistes de Eimeria spp. con relación a la edad en bovinos de los municipios de Puerto Rico y La Macarena en el departamento del Meta

Finalmente, los huevos de cestodos (Moniezia spp.) solo se detectaron en 15 bovinos de ambos municipios. Los recuentos fluctuaron entre 50 y 1500 h. p. g.; este tipo de huevos de parásito solo se encontró en terneros previo al destete.

Para determinar el posible efecto de la infección por endoparásitos (indicada por la excreción de huevos) sobre la condición corporal o el hematocrito, trabajando sobre una base de datos conjunta para ambos municipios (n = 595), se creó una variable dicotómica (EndopP = problema por endoparásitos), en la que se consideró como positivo cualquier animal con un recuento de huevos de nematodos superior a 300 h. p. g. o un recuento de protozoarios superior a 1000 o. p. g. En el análisis de varianza los animales con alta excreción de huevos de parásitos presentaron un hematocrito de 33,2 % (LC 95 % = 32,4-34,0 %), el cual fue inferior al de bovinos con baja excreción de huevos: 34,6 % (LC95 % = 34,1-35,1 %). La diferencia fue altamente significativa (F = 9,358; P = 0,002). A pesar de esto, cuando la condición corporal se comparó con la excreción de huevos u ooquistes no se presentó asociación (X2 = 4,355; P = 0,1133); los porcentajes de animales que presentaron alta excreción de huevos fueron respectivamente de 24,3; 28,1 y 46,7 %, para animales de buena, regular y deficiente condición corporal.

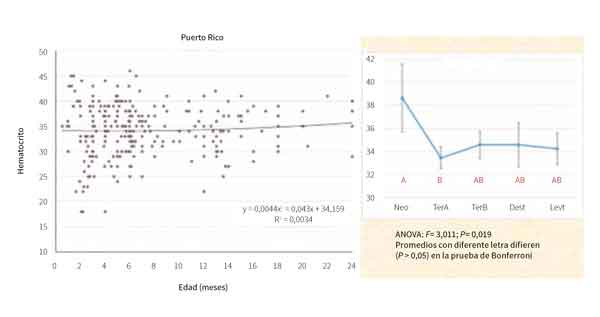

Hemoparásitos y concentraciones de parasitemia

En ambas sedes de trabajo el hematocrito de los animales jóvenes demostró una gran dispersión de los valores, lo que evidenció un ligero incremento con relación a la edad, luego de una brusca caída después del nacimiento. En Puerto Rico (figura 11), los neonatos (terneros de menos de un mes de edad) tuvieron hematocritos superiores 38,6 % (LC95 %= 35,7-41,6 %), el que descendió marcadamente en terneros de 2 a 5 meses. En el diagrama de dispersión se puede observar la cantidad de puntos cercanos e inferiores a 25 %, lo que indica un importante desafío. A partir de allí los valores empiezan a recuperarse.

Figura 11 Evolución del hematocrito con la edad de los bovinos jóvenes en fincas de Puerto Rico (Meta), con una regresión polinómica de segundo grado. A la derecha se presenta el promedio y límites de confianza del 95 % en los diversos grupos de edad

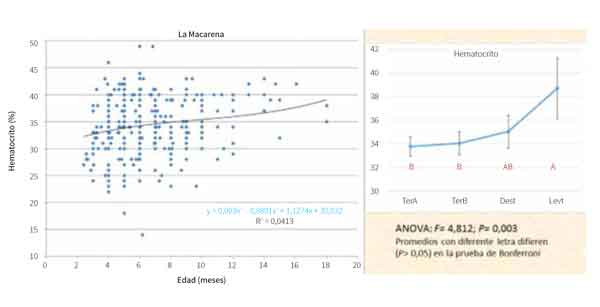

En La Macarena (figura 12), el muestreo no incluyó neonatos, pero también se observaron bajos hematocritos en los primeros meses de vida, con un promedio de 33,8 % (LC95 %= 32,9-34,6 %) en los terneros entre 3 y 5 meses de edad, lo cual muestra una recuperación marcada con la edad, hasta un promedio de 38,7 % (LC95 %= 36,2-41,3 %) en los bovinos de levante.

Figura 12 Evolución del hematocrito con la edad de los bovinos jóvenes en fincas de La Macarena (Meta), con una regresión polinómica de segundo grado. A la derecha se presenta el promedio y límites de confianza del 95 % en los diversos grupos de edad

El análisis de los registros del hematocrito observado en los terneros de ambos municipios sugiere la ocurrencia de estabilidad enzoótica para los hemoparásitos. Esto se debe a la tendencia en la mejora de los valores del hematocrito luego de una caída en los primeros meses de vida por el contacto inicial con los organismos que circulan endémicamente, la mejora paulatina en estos valores y por la falta de registro de casos de este tipo de enfermedad en los terneros durante las visitas realizadas.

Los exámenes de los extendidos sanguíneos confirmaron la circulación enzoótica de los hematozoos A. marginale, B. bigemina y B. bovis, pero la presencia de los organismos en los extendidos sanguíneos no se asoció con el registro de enfermedad en los animales; entonces la infección cursa de forma subclínica y con bajas concentraciones de parasitemia. La tabla 6 presenta la frecuencia de ocurrencia de parasitemia y las tasas parasitarias (porcentaje de animales que demuestran organismos en los análisis de extendidos sanguíneos en una edad determinada) para estos tres organismos en los animales de los diversos grupos etarios (animales jóvenes), en el municipio de Puerto Rico. El organismo de más frecuente hallazgo fue A. marginale, que cursa con rickettsemias máximas de 0,9 % en contados animales, mientras que las dos especies de babesia fueron detectadas con mayor dificultad. Solo 25 animales adultos fueron examinados en esta región y en todos ellos se detectó rickettsemia con valores que fluctuaron entre 0,001 y 0,6 %. Se encontró B. bovis en una vaca con hematocrito de 25 %, pero el animal no presentaba alteraciones clínicas marcadas diferentes al bajo hematocrito.

Tabla 6 Animales detectados como positivos y tasas parasitarias (%) por grupo etario para los hemoparásitos Babesia bovis, Babesia bigemina y Anaplasma marginale en bovinos jóvenes en fincas del municipio de Puerto Rico (Meta)

La situación encontrada para estos microorganismos en el municipio de La Macarena se presenta en la tabla 7. Allí de nuevo se detectaron altas tasas parasitarias para A. marginale, mientras que los protozoarios fueron de muy infrecuente detección. En esta región se examinaron 36 bovinos adultos y en todos se encontraron bajas rickettsemias (0,001 a 0,1 %) de A. marginale.

Tabla 7 Frecuencia de detección y tasas parasitarias (%) por grupo etario para los hemoparásitos Babesia bovis, Babesiabigemina y Anaplasma marginale en bovinos jóvenes en fincas del municipio de La Macarena (Meta)

En ambos municipios, los animales jóvenes muestreados presentaron buena condición corporal y no se detectaron casos clínicos de hemoparasitismo, lo que ratifica la hipótesis de ocurrencia de una situación de estabilidad enzoótica. En el caso de los animales adultos, como los animales fueron seleccionados acorde con la voluntad del ganadero, en ocasiones ellos incluyeron animales en mala condición. Se evidenció la ocurrencia de anaplasmosis crónica, que cursa con ciclos de rickettsemia intermitente, pero no se hallaron casos de fiebre de garrapata. No se detectó ningún animal infectado por T. vivax, el cual se conoce ocurre en el trópico colombiano y es transmitido por tábanos (9).

Discusión

Las ganancias de peso registradas en los bovinos jóvenes de ambos municipios se consideran aceptables, si se tiene en cuenta que se trata de animales de doble propósito mantenidos en pastoreo. El Plan Estratégico de la Ganadería, documento PEGA-2019 (24), plantea como metas de indicadores para 2015 de la ganadería de carne en el país una ganancia diaria de 385 g/d en un escenario realista con peso al destete de 151 kg, y para un escenario optimista los valores respectivamente son de 425 g/d y 160 kg. En esta investigación fue factible establecer regresiones de las ganancias de peso, con base en una sola medición del peso con cinta en animales de edades diversas en las fincas. En Puerto Rico la regresión predice el peso a partir de la edad con 74,7 % de ajuste, lo cual indica un peso al destete (a los ocho meses) de 161,7 kg y al año de 201,8 kg. En La Macarena la regresión presentó un ajuste de 53,5 % y los valores predichos al destete y al año son respectivamente de 161,7 kg y 205,1 kg. Estos pesos se consideran competitivos para la ganadería de la región, pero la dispersión en los valores es amplia.

Un examen detallado de las curvas de ganancia de peso indica que hay una época crítica entre los 8 y 12 meses de edad, cuando se presenta mayor dispersión de los valores, aspecto que posiblemente se relaciona con el estrés posdestete y que es más marcado en las fincas de Puerto Rico, pero a su vez en esta región los animales parecen recuperar la tendencia en la curva de ganancia de peso en los meses subsiguientes. Esto no ocurre en La Macarena. En animales en pastoreo, esa velocidad de crecimiento estará de mayor manera influenciada por el manejo y la nutrición (5,24), pero en el contexto de esta investigación la inquietud que surge es tratar de determinar qué tanta de esta disminución en la ganancia de peso podría ser explicada por la presencia de parásitos en los animales, para de esta manera justificar las intervenciones de control y prevención (12).

En lo que refiere a los nematodos de la familia Trichostrongylidae, los resultados indican que hay un sobreuso de antihelmínticos, particularmente en el municipio de Puerto Rico, donde el 71 % de los animales jóvenes no tuvieron excreción de huevos, lo cual es inusual para bovinos en pastoreo en el trópico. Por su parte, en La Macarena solo 20,6 % de las muestras de terneros no presentaron excreción de este tipo de parásitos. En un estudio realizado en la Altillanura (25) se demostró que la temporada de lluvias es favorable para la transmisión de este tipo de parásitos que incluyen particularmente a Haemonchus spp. y Cooperia spp., con picos de excreción coincidentes con las temporadas de lluvias. Esa asociación de la excreción de huevos con la precipitación pluvial fue también descrita en un estudio realizado en ganado de doble propósito en la provincia del Tequendama en Cundinamarca (26).

En la presente investigación que se basa en un único muestreo realizado en los primeros meses del año, durante la época de sequía no es factible realizar inferencias con relación a la estacionalidad en cuanto a la influencia de la época del año o de la precipitación pluvial sobre las concentraciones de excreción, lo cual se declara como una limitación de esta investigación (11,25). Sin embargo, ante la dificultad para el desarrollo de estudios longitudinales en la región, que requerirían la presencia permanente de los profesionales entrenados para su desarrollo, el aporte del estudio transversal es valioso. Se debe destacar que la exposición a cargas moderadas de parásitos es necesaria para el desarrollo de inmunidad protectiva en estos parásitos que solo pueden ser adquiridos mediante la ingestión de forraje verde contaminado (10,12,23), y los tratamientos innecesarios pueden limitar esa adquisición de inmunidad, causando pérdidas en el segundo año de vida de los animales. Esa baja frecuencia de ocurrencia de infección por nematodos en ganado sometido a aplicaciones frecuentes de antihelmíntico se ha descrito en otras latitudes, por ejemplo, en ganado holstein en Taiwán, República de China (27).

Hay dos tipos de nematodos que fueron importantes en los terneros jóvenes, debido a su particular modo de transmisión. Se trata de los nematodos S. papillosus y T. vitulorum que tuvieron importantes concentraciones de excreción en los primeros meses de vida. Las larvas de S. papillosus pueden transmitirse vía lactogénica o mediante infección transcutánea (23), lo que explica su presencia en terneros que aún no poseen un consumo importante de forraje. A su vez, la forma infectiva de T. vitulorum es el huevo embrionado, el cual gracias a su fuerte cutícula asegura supervivencia en suelo y barro alrededor de los corrales (10,12,23). Estos dos nematodos, además de los trichostrongylidos, deben ser considerados en el diseño de esquemas de control parasitario. La aplicación de antihelmíntico a las vacas en la semana del parto puede ser una alternativa por considerar.

La pregunta que surge se relaciona con la necesidad de tratamiento antihelmíntico en terneros o en animales adultos de la región y su frecuencia de aplicación, lo cual implica traer a colación el concepto de los umbrales requeridos para tratamiento (28). Se acepta generalmente que un recuento de huevos de nematodos igual o superior a 300 h. p. g. en animales jóvenes o adultos es indicativo de tratamiento (10), pero esto crea una dependencia del productor en servicios de laboratorio que no están ampliamente disponibles. Existen escuelas que sugieren el tratamiento de las vacas al parto (29) como una alternativa para mejorar la producción de leche, y de esta manera mejorar la nutrición del ternero; pero hay riesgos de generar resistencia a los antihelmínticos y presencia de residuos de los antibióticos en leche. El tratamiento de las vacas justo al momento del parto ayudaría a prevenir la transmisión de parásitos transmitidos vía lactogénica.

La formulación de una recomendación de la frecuencia de tratamiento de los terneros posee dos aristas: por un lado, asegurar el adecuado crecimiento del animal; y por otro, asegurar la adquisición de inmunidad previo al destete (28). La sierra de La Macarena está ubicada en los límites entre el piedemonte llanero y el amazónico, y posee un clima que puede ser de bosque húmedo tropical (entre 2000 y 3000 mm de precipitación anual) o de bosque muy húmedo tropical (más de 3000 mm de precipitación anual). En estos ecosistemas los nematodos persisten en las praderas durante todo el año y los terneros adquieren adecuada inmunidad (10). Aquí sería recomendable un tratamiento antihelmíntico entre los 4 y los 5 meses de edad y otro tratamiento al destete. El uso intenso de antiparasitarios, principalmente ivermectinas, puede prevenir la adquisición de inmunidad.

La excreción de ooquistes de Eimeria spp. a altas concentraciones es un hallazgo común en animales de la región, y aparentemente no causa enfermedad clínica en los animales; es decir, generalmente no se requiere intervención terapéutica. Estos hallazgos coinciden con lo previamente registrado en la Orinoquía, donde se han descrito altas concentraciones de excreción coincidentes con las épocas de lluvia (25), lo que también fue observado en un estudio realizado en el estado de Guárico en Venezuela (30). Estos protozoarios son autolimitantes, e independiente de que cerca de los seis meses de edad se presenta un pico de excreción asociado con épocas de alta precipitación pluvial (25), los brotes de diarrea negra solo ocurren cuando se dan situaciones de hacinamiento de los terneros, asociadas con el manejo de las crías en sistemas de doble propósito (10). La terapia específica implica la medicación con fármacococcidicidas en el agua o alimento por mínimo una semana, pero solo se recomienda el tratamiento de grupos de animales que presenten excreciones superiores a 10.000 o. p. g. o que tengan signos clínicos.

Los resultados indican que en la región existe una situación de estabilidad enzoótica para los hemoparásitos transmitidos por la garrapata, caracterizada por una primoinfección leve que lleva a una reducción del hematocrito con posterior recuperación y paso a una condición de inmunidad coinfecciosa (31,32). Las tendencias significativas en el aumento del hematocrito con relación a la edad y la ausencia de registros de casos clínicos en las fincas confirman esta condición. La babesiosis clínica (fiebre de garrapatas) no parece ser un problema en la región, pero se debe tener precaución cuando se importen animales de regiones no endémicas.

Por su parte, con relación a la anaplasmosis, es necesario diferenciar su ocurrencia aguda, que ocurre cuando los animales tienen el primer contacto con este organismo, de la anaplasmosis crónica o recurrente que ocurre en animales de regiones endémicas cuando pierden su condición inmunitaria (31). En la región de estudio la anaplasmosis crónica parece ser un problema frecuente, particularmente por las asociaciones que existen entre la resurgencia de la rickettsemia en animales con deficiencias nutricionales o metabólicas (33). Se debe destacar que en estos casos no se trata de una anaplasmosis primaria, sino que el recrudecimiento de la parasitosis indica que hay una causa primaria que afecta la homeostasis e inmunidad del individuo. En estos casos, el tratamiento del animal con una dosis terapéutica de oxitetraciclina (10-20 mg/kg) ayuda a mejorar la condición clínica del animal, pero es necesario corregir la causa primaria del problema, generalmente con fundamento nutricional (8).

Esta investigación demostró que con el apoyo de sencillos equipos de laboratorio (en este caso proveídos por la cooperación internacional) y la adecuada capacitación de los profesionales para su utilización, es factible desarrollar investigaciones sencillas que proporcionen información valiosa sobre la epidemiología de los agentes parasitarios que afectan al ganado en condiciones del trópico, y así poder orientar las recomendaciones para los productores. A pesar de que en la sede de La Macarena no había luz permanente, fue factible realizar los trabajos de campo y aglutinar las muestras para varios días de trabajo gracias a una planta eléctrica. A partir de los hallazgos por finca o las dinámicas poblacionales de los organismos incluidos en el estudio, se brindó apoyo a los productores participantes del proyecto NISA, haciendo recomendaciones fundamentadas en la epidemiología para realizar el control parasitario en sus fincas. Sería ideal que similares observaciones en las fincas de la región se continuaran durante varios meses, preferiblemente durante todo un año, para poder complementar el conocimiento de la dinámica poblacional parasitaria en la región, en particular en lo que se relaciona con la precipitación pluvial.

Por último, se resalta la necesidad de que trabajos de esta naturaleza aborden críticamente las condiciones de nuestros productores rurales, teniendo bajo consideración la realidad colombiana y las situaciones de desigualdad que afronta la ruralidad nacional. La obtención e implantación de un minilaboratorio en cada uno de los municipios fue un apoyo muy importante para los productores vinculados al proyecto; sin embargo, queda la inquietud sobre la continuidad de este tipo de actividades de apoyo al productor una vez finaliza la financiación de un proyecto. En nuestro caso, los equipos se entregaron a las administraciones municipales, pero no existe una institucionalidad o apoyo del sector privado para asegurar la continuidad de este tipo de iniciativas, y en el país no se vislumbran políticas apropiadas para hacer frente a los problemas de nuestra ruralidad, tal como sí existen en otros países de la región (34,35).

En situaciones en las que hay una colonización extractiva y la ganadería se empieza a consolidar como una alternativa para el uso de la tierra (2), a falta de una adecuada asistencia técnica, los ganaderos quedan en manos de los mercaderes de insumos y productos veterinarios. En estas circunstancias es común el sobreuso de fármacos que se comercializan como "milagrosos", situación que fue evidente en el estudio de epidemiología participativa que precedió esta investigación (6). Se requiere financiar programas de asistencia técnica que ayuden a mejorar las condiciones productivas de los campesinos.

Es fundamental que las intervenciones profesionales y sus recomendaciones consideren el marco de producción social sostenible, de tal forma que se involucre el saber de cada uno de los actores y su relevancia en un sistema integral. Además, es necesario poner en práctica los dos objetivos clave en la planificación sugeridos por Gómez, Gutiérrez y Cipagauta (36): 1) mejorar los ingresos de los productores de modo que puedan satisfacer las necesidades socioeconómicas, culturales y ambientales de sus familias; y 2) contribuir para que las futuras generaciones tengan la posibilidad de contar con estos mismos recursos naturales para la satisfacción de sus necesidades.

Para esto se necesitan políticas públicas estructurales de largo plazo para el fortalecimiento de los sistemas de producción de los territorios (principalmente aquellos que salen del conflicto), que tengan en cuenta aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos. Con ello se debe permitir que se asienten en esas regiones sistemas productivos sustentables, que apoyen la reducción de las desigualdades en el campo colombiano, de tal forma que se asegure que los sistemas productivos en regiones inhóspitas del país tengan viabilidad desde la perspectiva socioeconómica (35).

Conclusiones

Se demostró que en la región de La Macarena existe una situación de endemicidad para parásitos internos y hemoparásitos de los bovinos, los cuales, en las actuales condiciones del germoplasma animal y las características de manejo, se mantienen bajo una situación de

relativo equilibrio; hay bajas pérdidas y se evidencia una ganancia de peso de los animales que parece apropiada para las características de la región. La asesoría profesional debe dirigirse a asegurar que el productor comprenda estos procesos de estabilidad sin abusar de los fármacos. Sería ideal que con el apoyo de las administraciones municipales se pudiera continuar el desarrollo de este tipo de estudios para completar el conocimiento de la dinámica poblacional parasitaria. Las deficiencias nutricionales y minerales en la región son una gran limitante para la producción animal, lo mismo que componentes de manejo y bienestar animal. Esfuerzos futuros de extensión deben hacer hincapié en estos aspectos, de tal forma que se den facilidades para que productores de la región puedan acceder a los servicios técnicos y profesionales de ayuda requeridos.

Agradecimientos

Las actividades de campo de este proyecto se realizaron gracias a la ayuda del proyecto NISA ejecutado por la fundación IDESA y financiado por Acción Social de la Presidencia de la República. Un agradecimiento sincero a Javier Rincón Escobar, director ejecutivo de la fundación IDESA, por su apoyo en el desarrollo de la iniciativa, y al doctor Gabriel Tattar Salomón, director científico de IDESA, por invitarnos a participar en este proyecto. Los autores hacen un reconocimiento especial de gratitud a los ganaderos productores emprendedores de la región y a los profesionales de campo vinculados al proyecto, quienes participaron activamente en las todas actividades.