Introducción

La investigación fue un análisis del papel de los gobiernos municipales en la garantía de los derechos urbanos en la aglomeración de Rionegro entre 2014 y 2018. Para ello se compararon las estrategias planteadas en los planes de desarrollo municipal (PDM) y los planes de ordenamiento territorial (POT) vigentes, siguiendo la perspectiva de Borja (2013), quien plantea los derechos urbanos como la evolución reciente del derecho a la ciudad. El trabajo se limitó a aquellos derechos asociados al espacio físico como la vivienda, el espacio público, la movilidad y el gobierno urbano metropolitano o plurimunicipal. La aglomeración está conformada por los municipios de Rionegro, Marinilla, La Ceja, Guarne y El Carmen de Viboral según la Política de Ciudades vigente en Colombia desde 2014 con el documento Conpes 3819 (Dirección Nacional de Planeación [DNP], 2014). Aunque los conceptos de aglomeración y área metropolitana son similares, en este trabajo se utiliza el de aglomeración para evitar confusiones con la definición administrativa que tiene el segundo en el país (Pamplona & Piedrahita-Bustamante, 2021, p. 74; Piedrahita-Bustamante, 2021, p. 134).

En Colombia y en general en América Latina se desarrollan espacios aglomerados donde se concentran la capacidad productiva y el relacionamiento social que generan conexiones allende los límites político y administrativos de las unidades municipales que gobiernan el territorio. En palabras de Soja (2008), es un fenómeno de sinecismo que muestra interdependencias sociales, económicas y ecológicas entre un agrupamiento de municipios. Uno de los aspectos más complejos de este fenómeno es la garantía del derecho a la ciudad y de los derechos urbanos desde gobiernos municipales poco coordinados y con competencias limitadas a sus jurisdicciones que deben gobernar un espacio hipertrofiado (Piedrahita-Bustamante, 2021, p. 141).

Metodológicamente el trabajo fue cualitativo y aplicó el método comparado de la ciencia política (Nohlen, 2013; Pérez-Liñán, 2010; Piedrahita-Bustamante, 2021, p. 141; Tilly, 1991). La comparación fue individualizadora porque se contrastaron las estrategias que implementan los municipios que conforman la aglomeración para garantizar los derechos urbanos en las escalas municipal y de aglomeración y cognoscitiva porque se describió el papel de los municipios en dicha garantía a través de la verificación de tres variables independientes: X1= existen estrategias asociadas o no a los derechos urbanos desde una escala municipal; X2= hay coordinación y cooperación o no entre los municipios en la implementación de las estrategias y X3= las estrategias garantizan o no los derechos urbanos.

Este trabajo tiene relevancia académica y social porque aporta a los vacíos de discusión teórica y empírica sobre el problema de las aglomeraciones y su gobierno; pretende zanjar la separación entre la ciencia política y el urbanismo debido al énfasis que la primera puso en el estudio del Estado, olvidando el análisis de la ciudad y que el espacio urbano es donde se desarrollan las dinámicas del poder político, y porque se considera necesario estudiar la aglomeración de Rionegro por ser un territorio moldeado por intereses privados, políticos y personales (Arbeláez, 2017; Gaviria, 2017) que necesita pensarse desde lo público y la garantía de derechos.

En el siguiente apartado se describe el contexto de la aglomeración urbana de Rionegro, donde se evidencia la falta de consenso en la conformación del territorio. A continuación, se delimita el marco conceptual utilizado y luego se describen la metodología y el alcance de la comparación. En el cuarto apartado se desarrollan los resultados de la investigación; en el quinto se incluyen la discusión de los resultados. El artículo finaliza con la conclusión sobre el limitado papel de los municipios en la garantía de los derechos urbanos y se plantean algunas recomendaciones.

Sobre la aglomeración urbana de Rionegro

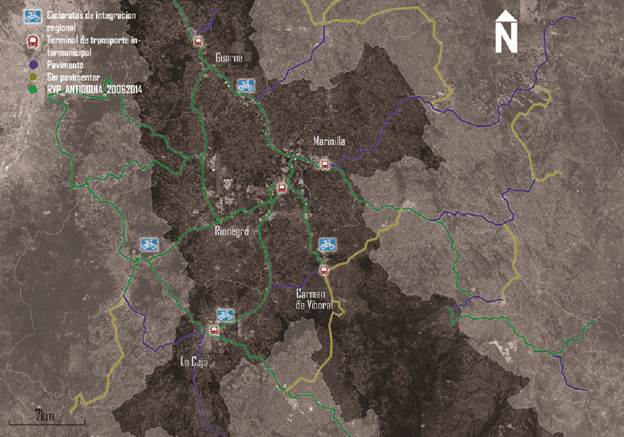

La aglomeración de Rionegro hace parte de la subregión del oriente antioqueño (Ordenanza 041, 1975), conformada por 23 municipios (figura 1) en cuatro zonas: Bosques -Cocorná, San Francisco, San Luis-, Embalses -Alejandría, Concepción, El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos, San Rafael-, Páramo -Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón- y Valle de San Nicolás -El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente de Ferrer- (Gobernación de Antioquia, 2019).

La zona del Valle de San Nicolás (figura 2) tiene el mayor desarrollo y concentración de población debido a su cercanía geográfica con el área metropolitana del valle de Aburrá y por ser el centro de importantes actividades económicas industriales y de servicios, como la autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto internacional, universidades, zona franca, centros industriales, financieros y de servicios, etc. (Gobernación de Antioquia, 2019, p. 5).

Según Gaviria (2017), existe una interdependencia entre el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá marcada por una errónea concepción según la cual el Valle de San Nicolás es el "segundo piso de Medellín (...) entendido como la opción cercana para el crecimiento de la ciudad capital" (p. 35). La autora considera seis hechos que han impactado sustancialmente la transformación del Valle de San Nicolás y la consolidación de la interdependencia: i) la desconcentración industrial que llevó a la ocupación del suelo rural cambiando sus usos, ii) la construcción de infraestructura vial que permite la conexión rápida de los dos valles, iii) la presencia del aeropuerto internacional, iv) la desconcentración de servicios educativos, de investigación tecnológica y médica, v) la oferta de recreación, turismo, servicios y viviendas campestres en parcelaciones y vi) la transformación de los usos del suelo rural de economía campesina a una vivienda campestre, semicampestre y recientemente en altura que lleva a una densidad que sobrecarga el suelo rural (pp. 35-37).

Estos hechos implican dinámicas excluyentes como la plusvalía que deja de lado a la sociedad regional y municipal que genera un incremento desproporcionado en el valor del suelo; la construcción de viviendas de estrato alto por la expansión urbana del Valle de Aburrá; la desaparición de los usos rurales del suelo y la consecuente aparición de la especulación del suelo; el incremento de la densidad de vivienda con el problema de que no hay conexiones suficientes a los sistemas domiciliarios ni manejo de aguas; la creación de una ciudad difusa dependiente del carro; la guetización y segregación social por los nuevos desarrollos urbanos de los ricos; la limitación en el desarrollo de planes, programas y proyectos por la atomización del gobierno en distintas autoridades municipales, y la consolidación de una población rica proveniente del Valle de Aburrá que demanda bienes y servicios (Gaviria, 2017, pp. 39-41).

A partir de este tipo de crecimiento urbano acelerado y a los efectos de la dinámica, el DNP (2014a) diseñó la actual política nacional del sistema de ciudades del país, la cual se formuló a partir de criterios históricos y la perspectiva teórica y metodológica de Duranton (2008), quien considera que los sistemas urbanos son el resultado de un equilibrio entre la política y ciertas condiciones institucionales (p. 1). La metodología desarrollada por Duranton (2015) consistió en medir las redes espaciales del mercado laboral y sus desplazamientos lo que permitió identificar 18 aglomeraciones urbanas en el país (DNP, 2014b, pp. 45-52). En términos cuantitativos, la de Rionegro representa en el aporte más significativo: el 63 % de la población está agrupada en los cuatro municipios anexos al municipio núcleo (p. 64).

Duranton (2015) aplicó un umbral de conmutación del 10 % con una población mínima de 50000 habitantes (p. 258) luego de aplicar otros umbrales (5 % o 20 %) que no generaron mayores variaciones. Este criterio fue contrastado con la magnitud del territorio y la jerarquía de las ciudades.1 De acuerdo con los hallazgos del autor, la aglomeración de Rionegro solo desaparece al utilizar umbrales inferiores al 10 % (Duranton, 2015, p. 253). Es decir, disminuir el umbral de conmutación laboral implica que desaparecen los municipios satélites y por tanto la aglomeración; el municipio de Rionegro pasaría de núcleo a satélite de la aglomeración de Medellín.

En concreto, la delimitación de las aglomeraciones en Colombia está dada por i) la magnitud del territorio, ii) la jerarquía de las ciudades y iii) las posibilidades de planificación (DNP, 2014b, p. 45). Al revisar estos tres elementos se encuentra que la aglomeración de Rio-negro tiene una superficie de 1053 km2 (DNP, 2014b, p. 62) y está compuesta por municipios de categorías 1 a 4 (Ley 1551 de 2012); adicional, los cinco municipios que conforman la aglomeración tienen POT vigentes, dentro de los que el de Marinilla es el más desactualizado (2010); el resto presentan actualizaciones recientes: Rionegro en 2018 realizó modificaciones excepcionales y adopción de otras medidas, La Ceja en 2018, Guarne en 2015 y El Carmen en 2017 realizaron revisión y ajustes ordinarios (figura 3).

El municipio de Rionegro es el núcleo de la aglomeración, dado que presenta la mayor población y gastos de funcionamiento (t). Este municipio tiene un crecimiento poblacional constante desde la década del 80 con un índice de 1,84 % y una progresión poblacional urbana del 3,03 %; pasó de tener 34076 habitantes en 1985 a 71761 en 2010 (Ramírez & Parra-Peña, 2013, p. 14) y 124219 en 2018 (Contraloría General de la República, 2018). Rio-negro aporta el 29 % del Producto Interno Bruto (PIB) del oriente. Por su parte, La Ceja contribuye el 6 %, El Carmen de Viboral el 5 %, Guarne el 7 % y Marinilla el 7 %, es decir, la aglomeración urbana de Rionegro representa el 54 % del PIB. Con todo, la aglomeración de Rionegro está conformada por una ciudad núcleo que supera los 100000 habitantes y otras ciudades menores con las cuales mantiene in- los institutos estadísticos como "lugar de residencia y lugar de trabajo", mientras que otros criterios de relación o efectos secundarios son más complejos de rastrear (Duranton, 2015, pp. 227-228).

Tabla 1 Categorización de municipios de la aglomeración urbana de Rionegro.

| Municipio | Población DANE | Gastos Funcionamiento Contraloría (miles de Pesos) | Categoría |

|---|---|---|---|

| Rionegro | 124219 | 31219011 | 1 |

| Marinilla | 55000 | 9295763 | 4 |

| La Ceja | 53993 | 9302469 | 3 |

| Guarne | 49533 | 5292941 | 3 |

| El Carmen de Viboral | 47915 | 9259458 | 4 |

Fuente: con base en Contraloría de Colombia (2018).

Ahora bien, la definición de aglomeración urbana de Rionegro no ha sido el único intento de delimitación del fenómeno de aglomeración en el oriente antioqueño. Al respecto, la Gobernación de Antioquia et al. (2019) plantearon que no existe un proyecto de región claramente delimitado ni se sabe con certeza qué es el oriente antioqueño:

De cuál oriente se está hablando, de los 9 municipios del Altiplano; ¿de los 23 de la región?; ¿o de los 14 de la periferia? ¿A cuál zona se hace referencia? ¿A los del Altiplano donde están concentradas las ventajas, o a los de la periferia donde están concentradas las desventajas? [...], ni siquiera son los 9 del Altiplano, ¿son los 4 del Valle de San Nicolás: Rionegro, La Ceja, Marinilla y Guarne?; pero tampoco son esos 4 municipios; ¿es Rionegro que tiene un presupuesto que los recoge a todos?; y tampoco es Rionegro; ¿el Oriente es Llanogrande?, pero solo los fines de semana y a ciertas horas del día (U-RMDG, Rionegro, 30 de octubre de 2018). (Gobernación de Antioquia et al., 2019, p. 105).

Pese a estas características y la imposibilidad de establecer una noción o proyecto de región más allá de lo determinado político-administrativamente se han presentado varios ejercicios de planeación y ordenamiento del territorio, dentro de los cuales destacan dos: el Proyecto Pueblos de 1994 -liderado por Cornare y Masora- con un enfoque desde el manejo de los recursos naturales y el Plan Estratégico para un Pacto Social por el Desarrollo del Oriente Antioqueño -PLANEO - (Cornare, 2012, pp. 102-111). Sin embargo, estos ejercicios no han logrado poner límite a la ciudad difusa moldeada por los sectores inmobiliario y constructor.

Finalmente, al indagar por la aglomeración urbana de Rionegro en la literatura especializada no se encontró un consenso sobre el proyecto de región ni sobre la delimitación de aglomeración urbana para el oriente antioqueño, por lo que en esta investigación se toma la definición y delimitación de aglomeración urbana de Rionegro dada por el DNP (2014b).

Marco conceptual

El espacio urbano ha sufrido una serie de transformaciones relacionadas con la expansión de la ciudad, antes contenida y delimitada, que hoy se desborda hacia sus periferias. A la ciudad se han anexado territorios que antes no hacían parte de su entorno inmediato, fenómeno que ha sido llamado como aglomeración urbana, área metropolitana (Castells, 1999), metropolización (Ascher, 2007), territorio urbano-regional (Borja, 2013) y metapolización (Ascher, 2007).

Castells (1999), Borja (2013) y Ascher (2007) describen el mismo fenómeno utilizando indistintamente los conceptos de área metropolitana, aglomeración urbana, metápolis, metapolización y territorio urbano-regional. Sin embargo, cuando abordan específicamente el de área metropolitana lo hacen en un contexto de la ciudad industrial, mientras que cuando hablan metápolis, metapolización y territorio urbano-regional, se refieren al espacio producido en el contexto de la cuarta revolución industrial y al fortalecimiento de la ciudad-red (Hénaff, 2014).

Para Castells (1999), en el área metropolitana se presentan todo tipo de actividades básicas: producción, consumo, intercambios y gestión. Estas actividades están concentradas en un espacio geográfico. No obstante, estas se pueden presentar de manera difusa; es decir, repartiéndose por toda la metrópoli y con densidades variables. Por su parte, para Ascher (2007) la aglomeración urbana es "el intento de concentración de las riquezas humanas y materiales en las aglomeraciones más importantes" (p. 56) las cuales ofrecen un mercado de trabajo amplio y diversificado, servicios de alto nivel, un gran número de equipamientos e infraestructuras y buenas comunicaciones internacionales.

Para Ascher (2007) los procesos de metropolización generan la "metapolización", que es un doble proceso de metropolización y formación de nuevos tipos urbanos (p. 56). De este modo surgen las metápolis: "grandes conurbaciones, extensas y discontinuas, heterogéneas y multipolarizadas" (p. 57). Para el autor este fenómeno genera un crecimiento externo en el que las aglomeraciones absorben ciudades y pueblos cada vez más lejanos de su funcionamiento cotidiano, los límites y diferencias físicas y sociales entre el campo y la ciudad se diluyen y esta ciudad difusa resta importancia a la proximidad en la vida cotidiana, es decir, los conceptos de barrio y vecindad van perdiendo su sentido.

Por su parte, Borja (2013) habla de territorio urbano-regional para señalar que los nuevos territorios urbanos no se limitan a la existencia de una ciudad central y un territorio más o menos aglomerado, sino que son una mezcla de zonas compactas y otras difusas con diferentes centralidades y marginalidades, una ciudad de ciudades que combina enclaves globalizados con "fragmentos de bajo perfil ciudadano" (pp. 34-35).

Con todo, en esta investigación se entiende la aglomeración urbana como un espacio que aumenta su dimensión y densidad en donde hay difusión de actividades y funciones que intentan concentrar riquezas humanas y materiales; donde el avance de las tecnologías y la globalización generan un espacio difuso, compacto y discontinuo, con la existencia de varias centralidades y zonas urbanas, rurales y marginadas.

Los derechos urbanos son la evolución del derecho a la ciudad que cobra relevancia en los contextos de aglomeración urbana (Pamplona & Piedrahita-Bustamante, 2021). Para Borja (2013), en el mundo contemporáneo los derechos deben exigirse a partir de la "la rebelión moral, del deseo de poseer alguna cosa, unas libertades y unas oportunidades que a menudo son negadas" (p. 56). Para el autor, estos son algunos derechos urbanos:

el derecho a la vivienda y al espacio público significante y bello, a la preservación y mejora del ambiente y del patrimonio, a la permanencia en el lugar y al cambio de residencia, a la movilidad y a la centralidad, a la identidad sociocultural y a la visibilidad, a la accesibilidad y a la monumentalidad, al gobierno democrático de la ciudad metropolitana y a la gestión descentralizada o de proximidad, a la formación continuada y al salario ciudadano, a la seguridad y al refugio. El derecho a la ciudad supone la igualdad político-jurídica de todos los residentes y el acceso universal tanto a los bienes y servicios de interés general como a la participación en la elaboración y gestión de las políticas públicas. (Borja, 2013, p. 60).

Este listado es enunciativo; los derechos tienen en común que son no formalizados pero están presentes en la actual cultura urbana y algunos de ellos se pueden ejercer en las áreas centrales y no degradadas de las ciudades, mientras que la población de las zonas de la urbanización difusa, segregada o marginal no tienen la posibilidad de ejercerlos. Borja (2013) considera que la exigencia de los derechos urbanos depende de la garantía de los derechos políticos, donde "los ciudadanos tienen derecho a estar y sentirse representados por instituciones próximas accesibles y que son interlocutores válidos, es decir no pantallas burocráticas o entes sin competencia decisoria, para hacer llegar sus demandas y reivindicaciones" (p. 93).

En esta investigación no se analizan todos los derechos urbanos propuestos por Borja (2013); solo se abordan los relativos al espacio físico: derecho a la vivienda, al espacio público, a la movilidad y a un derecho colectivo -el derecho al gobierno urbano, metropolitano o plurimunicipal-.

El derecho a la vivienda es aquel que tienen las personas a "mantener su residencia en el lugar donde tienen sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su elección" (Borja, 2013, p. 146). Esto implica que cuando se está frente a una transformación del territorio por medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación, se debe garantizar a las personas la posibilidad de continuar viviendo allí o ser reubicados en la misma área (Borja, 2013, p. 146). Por esto, la garantía del derecho a la vivienda implica que "las autoridades locales deben proteger a las poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de expulsión por parte de las iniciativas privadas" (Borja, 2013, p. 146). Este derecho se relaciona con el derecho a la ciudad, en el sentido que, si la vivienda no está integrada y articulada al tejido urbano, puede generar marginación y exclusión territorial (Borja, 2013, p. 146).

Uno de los derechos más importantes es el espacio público debido a que tiene un sentido urbano y político por ser el lugar de reivindicaciones sociales (Borja, 2013, p. 111). Bajo este contexto, la debilidad del espacio público limita el derecho a la ciudad puesto que es allí donde se expresa la democracia, donde los ciudadanos deben sentirse libres e iguales y donde la sociedad se escenifica y se muestra como una colectividad (Borja, 2013, p. 102). El espacio público condiciona la justicia urbana al ser un factor de redistribución social y ordenador igualitario del urbanismo a través de la configuración de un sistema que le da visibilidad e identidad a la ciudad (Borja, 2013, p. 146). Según Rueda (2016), es "el lugar de encuentro, un lugar para compartir, donde inciden buena parte de los intereses urbanos" (p. 7); para que el espacio público exista y tenga un sentido cotidiano debe estar ocupado por los habitantes. Rueda (2016) coincide con Borja (2013) en que el espacio público es el lugar de ejercicio de todos los derechos ciudadanos sin el cual es imposible pensar la ciudad.

El derecho a la movilidad según Borja (2013) es la forma de "igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad metropolitana" (p. 47). Se trata entonces del derecho a moverse con facilidad por toda la ciudad sin reservarse a las personas que disponen de vehículo privado (p. 147).

Por último, el derecho al gobierno urbano, metropolitano o plurimunicipal hace referencia a que "todos los ciudadanos tienen derecho, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno de proximidad" (Borja, 2013, p. 148); cuando se desarrolla en regiones más urbanizadas debe tener una dimensión de aglomeración. No se trata de suprimir los municipios, sino de dar respuesta a las necesidades de planificación, programación, gestión de servicios y redistribución de recursos que abarcan varios municipios. Estos gobiernos deben ser de elección directa para que tengan mayor legitimidad democrática y garanticen que son más relevantes las personas que los km2 (Borja, 2013, pp. 148-149).

Este derecho es importante porque frente a los fenómenos de aglomeración urbana los gobiernos deben empezar por definir responsabilidades, recursos, niveles de participación de la población en las decisiones, diseñar instituciones para los nuevos desafíos y reglamentar los mecanismos de financiación. Todo esto debe permitir implementar "acciones coordinadas en el terreno político, fiscal, institucional y financiero" (Rojas, Cuadrado-Roura & Fernández, 2005, p. 48). Para Ugalde (2007) el gobierno en las aglomeraciones debe basarse en la "intervención pública coordinada" (p. 444).

Toda esta situación no se aleja de los problemas políticos y las resistencias que se generan desde las mismas autoridades y partidos políticos (Piedrahita-Bustaman-te, 2021, pp. 153-155) que gobiernan los municipios y del mismo fenómeno de la aglomeración que evoluciona rápidamente, cuya geometría es variable. Con todo, Rosenbaum y Rodríguez-Acosta (2005) insisten en que se debe "encontrar coordinación, planeamiento y procesos de implementación que puedan maximizar eficiencia y recursos (...a través de] asociaciones de autoridades locales" (p. 3).

Metodología

La investigación se desarrolló entre enero de 2018 y noviembre de 2019 bajo un enfoque cualitativo a través del método comparado utilizado en la ciencia política (Nohlen, 2013). Las fuentes principales fueron los instrumentos político-jurídicos PDM y POT de los municipios. La recolección de la información se realizó a través de fichas bibliográficas, usando dos tipos: una para información general de contexto, producción científica y teórica, y otra para los PDM y POT donde se tuvieron en cuenta las categorías, dimensiones de análisis y las menciones a los municipios que conforman la aglomeración y la región o subregión. Esta última también permitió el análisis de la información donde se incluyeron las categorías de coordinación y cooperación. El trabajo tuvo tres fases: en la primera se construyó el estado del arte y los marcos teórico y conceptual; la segunda consistió en la recolección, sistematización y análisis de los PDM y POT, y en la tercera fase se organizó la información y describió la situación de los derechos urbanos en la aglomeración -se identificaron los desafíos que presentan los municipios al momento de gobernar el territorio-.

La comparación es individualizadora (Tilly, 1991, pp. 105-106), dado que se contrastaron los municipios que conforman la aglomeración como medios para captar las peculiaridades (garantía de los derechos urbanos), y cognoscitiva porque se buscó describir el papel de los municipios que la conforman en la garantía de los derechos urbanos. El instrumento que se diseñó para este proceso se ajustó a lo propuesto por Pérez-Liñán (2010): el fenómeno a explicar (variable dependiente) Y= garantía de derechos urbanos en la aglomeración se evaluó desde las siguientes variables independientes: X1= existen estrategias asociadas o no a los derechos urbanos desde una escala municipal; X2= existe coordinación y cooperación o no entre los municipios en la implementación de las estrategias, y X3= las estrategias garantizan o no los derechos urbanos. La primera se verificó a través del número total de estrategias identificadas en cada instrumento analizado; a la segunda y tercera variables se asignó 1 cuando la característica estaba presente y 0 cuando estaba ausente (tabla 3).

Hay que aclarar que la garantía de los derechos urbanos se entiende como la existencia, implementación o ambas de estrategias (planes, programas y proyectos) que buscan resolver problemáticas de vivienda, espacio público, movilidad y gobierno urbano. Además, dichas estrategias deben tener un componente social; es decir, que se conciban dentro de los marcos de las discusiones contemporáneas del urbanismo las cuales consideran que los derechos urbanos ponen al ciudadano por encima de condiciones técnicas o de infraestructura (Borja, 2013). La verificación de la garantía de derechos se realiza a partir de las definiciones del marco conceptual y la delimitación de las dimensiones de la comparación; es decir, aquellos elementos relevantes que se priorizaron en la lectura y análisis de los PDM y POT de los municipios (tabla 2).

Tabla 2 Delimitación de las dimensiones analizadas en la comparación

| Variable | Definición | Dimensiones comparadas |

|---|---|---|

| Derecho a la vivienda (A) | Derecho a la residencia integrada a las relaciones sociales, entornos significantes y al sistema urbano (Borja, 2013, p. 146). | - Relaciones sociales. - Protección de población vulnerable frente a iniciativas privadas. |

| Derecho al espacio público (B) | Condición y expresión de la ciudadanía y los derechos de justicia urbana. Factor de redistribución y ordenador urbano a través de un sistema articulado (Borja, 2013, p. 146). Es también el lugar de encuentro y compartir ciudadano (Rueda, 2016, p. 7) | - Infraestructura. - Articulación de espacios en un sistema. - Lugar de encuentro y compartir. |

| Derecho a la movilidad (C) | Derecho a moverse fácilmente en la ciudad a partir de la igualdad de condiciones en las diferentes centralidades más allá del vehículo privado (Borja, 2013, p. 147). | - Transporte público. - Conexiones regionales. - Sistemas alternativos de transporte. - Bicicletas y peatón. |

| Derecho al gobierno urbano (D) | Derecho a un gobierno eficaz y de proximidad que responda a las necesidades de planificación, gestión de servicios y redistribución de recursos con legitimidad democrática basado en la intervención pública coordinada. | - Coordinación y cooperación entre municipios. - Enfoques regionales. - Iniciativas de asociación. |

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Los PDM vigentes de la aglomeración al momento de esta investigación corresponden al periodo 2016-2019: Rionegro, Acuerdo 011 del 31 de mayo de 2016, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Rionegro tarea de todos"; Marinilla, Acuerdo 04 del 30 de mayo de 2016, Plan de Desarrollo Municipal 20162019 "Marinilla somos todos"; La Ceja, Acuerdo 007 de 2016, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "La Ceja para vivir mejor"; Guarne, Acuerdo 04 del 17 de mayo de 2016, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Tus ideas nos inspiran, construcción colectiva de futuro", y El Carmen de Viboral, Acuerdo 006 del 13 de junio de 2016, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "El Carmen de Viboral, territorio de vida y paz".

Los POT vigentes eran Concejo Municipal de Rionegro, Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018; Concejo Municipal de Marinilla, Acuerdo 62 de 2010; Concejo Municipal de La Ceja, Acuerdo 001 de 2018; Concejo Municipal de Guarne, Acuerdo 003 del 06 de mayo de 2015, y Concejo Municipal de El Carmen de Vi-boral, Acuerdo 12 de 2017. Al igual que en los PDM, en los POT se encontraron más estrategias encaminadas a garantizar los derechos urbanos a una escala municipal que a una escala de aglomeración. A continuación, se presentan los resultados por cada uno de los derechos analizados en la aglomeración para explicar el papel de los municipios en su garantía a través de la verificación de las tres variables mencionadas en el apartado anterior.

Vivienda

En esta dimensión se encontró que todos los municipios se enfocan en el otorgamiento de subsidios de vivienda y en la construcción de viviendas de interés social y de interés prioritario. Se destaca que solo el municipio de Guarne menciona en su PDM las dinámicas habitacionales y los usos del suelo que se presentan en la subregión (Guarne, Concejo Municipal, 2016, p. 127). En el POT, la visión del derecho también es limitada, aunque se destacan dos excepciones respecto a la escala de aglomeración: Marinilla (2010), donde se concibe el ordenamiento del territorio como una forma para que las personas puedan mantener su lugar de residencia y relaciones sociales y La Ceja (2018), donde conciben la vivienda como una oportunidad para la integración social.

A una escala de aglomeración, el municipio de Guarne incluyó la estrategia centro poblado Chaparral que tiene actividades de carácter supramunicipal, en el cual se promueven las viviendas de interés social y prioritario (figura 4). No obstante, al verificar la variable X3 esto sigue siendo limitado frente a la concepción del derecho a la vivienda desde la perspectiva de Borja (2013).

Espacio público

Desde una escala municipal fue común encontrar que todos los municipios contemplan estrategias de espacio público en cuyos diagnósticos identifican la necesidad de articular un sistema para la ciudadanía. Sin embargo, ninguno aborda cómo se realizará la articulación conforme a dicho sistema ni cómo se le dará sentido en la cotidianidad al espacio público (Rueda, 2016). No obstante, en el PDM de El Carmen de Viboral se identificó la intención de dotar de sentido en la cotidianidad e identidad, así como de hacer del espacio público un lugar incluyente.

Como se puede observar en la t, en el POT es donde hay más estrategias en términos de coordinación y cooperación, lo que sugiere una escala de aglomeración, mientras que en el PDM solo los municipios de Rionegro y El Carmen de Viboral incluyeron estrategias de este tipo. En estos se resalta el planteamiento de proyectos orientados a garantizar el derecho urbano al espacio público no solo a los habitantes del municipio, sino a todos los de la aglomeración. Desde este contexto, se observó que las estrategias implementadas por los municipios tienen algo de correspondencia con las perspectivas planteadas por Borja (2013) y Rueda (2016), en el sentido de buscar aumentar el espacio público, conservarlo y regularlo y aprovechar los elementos naturales para generar esparcimiento y recreación.

Hay que resaltar algunas de las estrategias implementadas por los municipios (figura 5). En Rionegro, por ejemplo, se encuentra el Parque Regional del Río Negro, los parques de quebrada que se articulan y el Ecoparque Carvacas; en Marinilla, el mismo parque regional y el de la Cimarrona y la Quebrada la Marinilla, pensados como ejes estructurantes del sistema de espacio público y elementos significantes y referentes del patrimonio histórico del municipio; en la Ceja, los parque lineales de la quebrada La Pereira; en Guarne, el parque lineal urbano de la quebrada La Mosca, y en El Carmen de Viboral, el parque lineal la Cimarrona y la Estrella hídrica del oriente (El Carmen de Viboral, Concejo Municipal, 2017, pp. 53-54). Se puede afirmar que es quizá en este derecho en el que más avances hay en los municipios que conforman la aglomeración, por lo menos desde la visión que desarrollan sus POT.

Fuente: con base en los PDM y POT de los municipios.

Figura 5 Derecho al espacio público a escala de aglomeración.

A una escala de aglomeración se resalta el consenso de los municipios alrededor de la conservación y aprovechamiento de los elementos naturales del Valle de San Nicolás como espacio público y la intención que estos integren un sistema. Sin embargo, hay que advertir la falta de referencias a las implicaciones que tiene para el espacio público el auge de la construcción de viviendas campestres y en altura que, de acuerdo con Borja (2013), son fenómenos inmobiliarios que construyen "muros de la vergüenza"; es decir, fronteras que diseñan los ricos para no mezclarse con los más vulnerables en los espacios de uso colectivo (p. 107).

Movilidad

Este es el componente donde los municipios establecieron más estrategias en sus PDM: 52 en total. Sin embargo, a nivel municipal se observó un enfoque asociado a la infraestructura, el cual busca mejorar la movilidad vehicular a través de la ejecución de obras de pavimentación, mejoramiento de vías, mantenimientos y nuevas construcciones. Esto, a excepción de Rionegro, donde se identificó la intención de crear un sistema de transporte público y una apuesta por fortalecer los viajes en bicicleta y caminando, de manera que los habitantes puedan moverse con facilidad por toda la ciudad, independientemente de si se movilizan en vehículo privado (El Carmen de Viboral, Concejo Municipal, 2016, p. 65; Rionegro, Concejo Municipal, 2016, pp. 84-85).

A una escala de aglomeración los resultados son diferentes dado que, a excepción de Marinilla, los demás municipios incluyen estrategias marcadas por la coordinación y cooperación, donde se evidencia la necesidad de planificar y articular el territorio a través de nuevas rutas, andenes, senderos y ciclovías (Rionegro, Concejo Municipal, 2016, pp. 84-85). Según la condición establecida a través de la variable X3, se considera que este tipo de estrategias, al tener la intención de favorecer la movilidad de las personas que habitan la aglomeración independientemente del medio de transporte usado, son garantía del derecho a la movilidad a escala de aglomeración.

Los hallazgos en el POT muestran que todos los municipios incluyen estrategias para fortalecer el transporte público y el mejoramiento de infraestructura para el peatón y el uso de la bicicleta. Sin embargo, en el caso de Marinilla y Guarne sus estrategias están más orientadas a la infraestructura vehicular y no hacen énfasis en otras modalidades de transporte (Guarne, Concejo Municipal, 2015; Marinilla, Concejo Municipal, 2010). En Rionegro se destaca el propósito de implementar el sistema de transporte masivo, la localización de una terminal de transporte intermunicipal y regional, la construcción de ciclorrutas integradas a los corredores de transporte masivo y el mejoramiento de andenes, caminos y senderos (Rionegro, Concejo Municipal, 2018).

En el caso de La Ceja (2018) se destaca la estrategia "La ciudad para caminar sin prisa" que busca crear "un sistema de movilidad en donde se privilegien el peatón, el uso de la bicicleta, el transporte colectivo y los demás sistemas de transporte alternativo" (p. 10). En El Carmen de Viboral se resalta la priorización que se hace del peatón y la bicicleta dentro del sistema de movilidad del municipio y la articulación del sistema de transporte público (El Carmen de Viboral, Concejo Municipal, 2017).

Fuente: con base en los PDM y POT de los municipios.

Figura 6 Derecho a la movilidad a escala de aglomeración.

Ahora, a escala de aglomeración, los municipios incluyeron lineamientos para promover el derecho a movilizarse con facilidad por toda la ciudad, enfocados principalmente en el transporte público masivo articulado y en la conexión vial vehicular (figura 6). En este sentido se ubica la estrategia de Rionegro sobre la terminal de transporte intermunicipal y regional de pasajeros y la promoción de un sistema de ciclorrutas de integración regional (Rionegro, Concejo Municipal, 2018). La de Marinilla apunta a la articulación del sistema vial y de transporte con los municipios de la región y la conformación de un sistema subregional de transporte supramunicipal de pasajeros (Marinilla, Concejo Municipal, 2010). La Ceja apunta por el diseño de un sistema público y masivo de transporte ágil, seguro y conectado a la región y la formulación e implementación de un plan vial urbano que tenga en cuenta las dinámicas de crecimiento de la región (La Ceja, Concejo Municipal, 2018). En Guarne se destaca la política territorial para la integración a la región (Guarne, Concejo Municipal, 2015). En El Carmen de Viboral la promoción de la intermodalidad entre los diferentes sistemas de transporte que puedan circular dentro del municipio y en la región y la central unificada de transporte que busca integrar la oferta de transporte municipal e intermunicipal se ubica dentro de esta escala (El Carmen de Viboral, Concejo Municipal, 2017).

Gobierno urbano

Frente a la garantía del derecho al gobierno urbano, metropolitano o plurimunicipal, solo en Marinilla y El Carmen de Viboral se identificaron estrategias en sus PDM, mientras que en los POT solo Guarne y El Carmen de Viboral plantearon estrategias en ese sentido. Marinilla contempló el programa de "Articulación regional, pensando en grande", que tuvo como objetivo "promover la articulación regional (subregiones altiplano y embalses)" (Marinilla, Concejo Municipal, 2016, p. 75). El Carmen de Viboral apuntó a una alianza estratégica con Masora que propende por un esquema subregional de planificación (El Carmen de Viboral, Concejo Municipal, 2016).

En el caso de los POT, en Guarne se identificó una visión regional establecida al año 2023 en el Plan Estratégico para un Pacto Social para el Desarrollo del Oriente Antioqueño -Planeo (Guarne, Concejo Municipal, 2015), mientras que en El Carmen de Viboral se observó la integración de su plan con los planes subregionales y la articulación con otros municipios para favorecer el desarrollo y la competitividad de la región (El Carmen de Viboral, Concejo Municipal, 2017).

El enfoque de estas estrategias no responde a la necesidad de planificación y gestión de servicios de la aglomeración. Por esto, se considera que estas iniciativas son incipientes, pues se hacen desde una escala municipal donde no se logra evidenciar ideas que trasciendan los límites político-administrativos del municipio dado el contexto urbano. En este punto es necesario mencionar que en el desarrollo de esta investigación se encontraba en curso el proyecto de constitución del área metropolitana del oriente con la participación de 13 municipios, a excepción de Marinilla, Concepción, San Rafael, San Vicente, El Peñol, Gua-tapé, Granada, El Santuario, El Retiro y Abejorral.

Con todo, al revisar el comportamiento de la variable X3 se evidencia que en general no existe una garantía del derecho a un gobierno urbano, por lo cual los municipios de la aglomeración, y en general del oriente antioqueño, tienen como principal desafío transitar hacia la constitución de un modelo articulado de gobierno con un vínculo democrático. Para esto, según Pamplona (2020), es necesario que las instituciones y políticos profesionales piensen nuevas formas de gobernar las aglomeraciones urbanas, dando respuesta a los desafíos que estas dinámicas generan.

Discusión

En la t se agrupan los casos, instrumentos y derechos analizados en la investigación, además de compararse cada una de las variables propuestas luego de su verificación. Respecto a la variable X1, se evidenció que, en general, los municipios incluyen en los instrumentos estrategias asociadas a los derechos urbanos. En los PDM se encontró un mayor número de estrategias en temas de movilidad (52), vivienda (28) y espacio público (24), mientras que en los POT se concentraron en el espacio público (54), seguido de vivienda (49) y movilidad (40). De estos resultados, se advierte que el derecho al gobierno urbano es el principal ausente y que, a excepción de Marinilla, El Carmen de Viboral y Guarne, no se contempla ninguna estrategia que pueda asociarse con este derecho.

Tabla 3 Comparación y análisis de la verificación de variables.

| PDM | POT | |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Derechos | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||||||||||||||

| Casos/Variables | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 |

| Rionegro | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Marinilla | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| La Ceja | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Guarne | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| El Carmen de Viboral | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Nota: A= vivienda; B= espacio público; C= movilidad; D= gobierno urbano. expresa el número total de estrategias identificadas en el instrumento; X2 expresa la existencia o no de coordinación y cooperación entre municipios, y X3 que las estrategias son garantía o no de los derechos urbanos, donde 0 = no y 1= sí.

Fuente: con base en los PDM y POT de los municipios.

Los resultados de la variable X2 demuestran que la coordinación y cooperación solo son relevantes en el instrumento del POT, en los derechos al espacio público y la movilidad. Es decir, solo en estos derechos todos los municipios incluyen iniciativas o planes conjuntos con otros municipios de la aglomeración o se plasma algún enfoque regional. Con la variable X3 se manifiesta que solo existe una garantía de derechos, según la definición propuesta, en el derecho al espacio público en los POT de todos los municipios, seguido de algunos casos en el derecho a la movilidad.

Por lo tanto, puede afirmarse que el papel de los municipios de la aglomeración de Rionegro en la garantía de derechos urbanos es limitado y ausente en la mayoría de los derechos pues, aunque en todos existen estrategias (X1), lo común es que en estas no exista coordinación ni cooperación, a excepción de los derechos al espacio público y a la movilidad (X2). Así mismo, no tienen correspondencia con los marcos contemporáneos del derecho a la ciudad ni la garantía de los derechos urbanos, donde el ciudadano debe tener un papel protagónico (X3) (tabla 3).

Además, en derecho a la vivienda llama la atención, a pesar de ser uno de los derechos más problemáticos en la aglomeración, es el menos desarrollado, y las estrategias están enfocadas en brindar o facilitar la obtención de una vivienda propia a través de proyectos de vivienda de interés social o de interés prioritario, dejando a un lado la importancia de garantizar que los ciudadanos puedan seguir viviendo allí o ser realojados en la misma área para que puedan mantener sus relaciones sociales y sus entornos significantes, frente a las transformaciones de los usos del suelo en el oriente antioqueño.

En el derecho al espacio público, aunque es uno de los derechos frente al cual los municipios más planes, programas y proyectos tienen a escala de aglomeración ligados a las riquezas naturales de la zona (bosques y ríos), llama la atención que en los instrumentos no se incluyen estrategias encaminadas a revertir o regular el crecimiento desbordado de viviendas campestres y en altura sin generación de espacio público, lo que favorece la aparición de "muros de la vergüenza" (Borja, 2013).

Frente a la movilidad, la mayoría de las estrategias están orientadas al mejoramiento y la ampliación de la infraestructura para la movilidad de vehículos automotores, por lo que la garantía es limitada al quedar sujeta al vehículo particular. En el derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal solo se destacan algunos municipios que incorporaron la visión regional o subregional en la que ha trabajado el oriente antioqueño desde escenarios como Masora, Cornare y la Gobernación de Antioquia. Por todo esto, se considera que los municipios de la aglomeración deben transitar hacia una comprensión más amplia de los derechos urbanos para que puedan tener un rol activo y coherente frente a las dinámicas que el espacio urbano está presentando.

Conclusiones

Con esta investigación se evidenció, primero, que en la subregión del oriente antioqueño ni en la academia hay consenso sobre los municipios que conforman la aglomeración urbana de Rionegro, por lo que aquí se adoptó la delimitación realizada por el DNP en la política vigente de ciudades en Colombia. Segundo, que, aunque los municipios están formulando planes, programas y proyectos alrededor de la garantía de los derechos urbanos circunscritos al espacio físico, es necesario ajustar su visión desde la perspectiva contemporáneas en el urbanismo como la de Borja (2013). Tercero, en el derecho al espacio público es necesario que los municipios tanto en su jurisdicción como a escala de aglomeración formulen estrategias encaminadas a garantizarlo y que favorezcan la creación de un verdadero sistema articulado de espacios públicos. Asimismo, deben tener en cuenta los fenómenos de crecimiento de viviendas campestre y en altura. Cuarto, aunque los municipios de la aglomeración, y en general los del oriente antioqueño, han trabajado en diferentes procesos de articulación y coordinación, estos no son suficientes respecto al fenómeno de crecimiento acelerado y difuso que se presenta en la subregión, particularmente en la zona del Valle de San Nicolás.

Los hallazgos permiten concluir que el acelerado crecimiento urbano manifestado en aglomeraciones como el caso estudiado hace que los instrumentos jurídicos y políticos en términos de desarrollo y planeación municipal tengan un alcance limitado. Por ello se sugiere iniciar una reflexión y un debate político sobre las formas de administración y, en particular, sobre cómo gobernar las aglomeraciones urbanas del país desde una perspectiva de garantía de derechos urbanos. Lo evidenciado en la aglomeración del oriente antioqueño puede ser un referente para otras aglomeraciones en el país.

Por último, se hacen las siguientes recomendaciones: a la comunidad investigadora se la incita a seguir abordando los vacíos teóricos y empíricos entorno al derecho a la ciudad y los derechos urbanos a escala de aglomeración y a los políticos y tomadores de decisiones se les recalca que es necesario repensar el gobierno urbano en Colombia; la figura municipal es hoy anacrónica y desde ella y sus instrumentos políticos, como los PDM y los POT, es difícil garantizar los derechos de los ciudadanos, pues quedan supeditados al interés y voluntad política para lograr la coordinación y cooperación en planes, programas y proyectos que impacten a la sociedad que vive en las aglomeraciones que no conoce de límites político-administrativos de jurisdicción y competencia.