Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Biosalud

versão impressa ISSN 1657-9550

Biosalud v.11 n.1 Manizales jan./jun. 2012

STRATEGIES TO IMPROVE POSTPARTUM BODY CONDITION IN BEEF CATTLE

David Giraldo Arana1

Luis Fernando Uribe Velásquez2

1 Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Correo electrónico: davidgiar@hotmail.com

2 Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas. Correo electrónico: lfuribe@ucaldas.edu.co

El objetivo de esta revisión es describir el efecto de estrategias nutricionales y de manejo sobre la condición corporal y el desempeño reproductivo de vacas de carne. Las vacas de carne experimentan un balance energético negativo durante el postparto, perdiendo condición corporal. El desarrollo folicular, la tasa de preñez, la fertilidad, los intervalos parto-primer estro, parto-concepción e intervalo entre partos son superiores en vacas con condición corporal moderada durante el postparto, comparadas con vacas delgadas. La suplementación con lípidos de cadena larga poliinsaturados permite obtener una reanudación de la ciclicidad ovárica temprana, independiente de su contribución energética. La suplementación con proteína ayuda a mantener o mejorar la condición corporal durante el postparto, optimiza el medio ambiente ruminal y la eficiencia digestiva de los animales. El destete precoz y el amamantamiento restringido se han venido utilizando en sistemas de cría extensivos, ya que la aplicación de este tipo de estrategias es relativamente fácil. Estas actividades tienen efecto sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario y reducen los requerimientos energéticos de la madre derivados de la producción de leche, permitiendo mejorar la condición corporal y la reiniciación de la actividad ovárica, además de optimizar los resultados de tratamientos con progestágenos cuando son usados alternamente. En conclusión, una adecuada condición corporal postparto es esencial para garantizar el rendimiento reproductivo de vacas de carne. El uso de suplementación con lípidos y proteína durante el postparto mejora la condición corporal y optimiza el rendimiento reproductivo de vacas de carne. Estrategias de manejo como el destete precoz son efectivas, pero su uso se restringe solo cuando las fuentes nutricionales son escasas o la aplicación de estrategias nutricionales no es posible.

Palabras clave: condición corporal, anestro postparto, ácidos grasos poliinsaturados, proteína sobrepasante, destete precoz, amamantamiento restringido.

The aim of this review is to describe the effect of nutritional and management strategies on body condition and postpartum reproductive and productive performance in beef cattle. Beef cattle experience a negative energy balance during postpartum, losing body condition. Follicular development, pregnancy rate, fertility, intervals from labor-first estrus, labor-conception and labor interval are superior in cows with moderate body condition during postpartum compared to thin cows. Supplementation with long chain polyunsaturated lipids, allows earlier resumption of ovarian cyclicity, regardless their energetic contribution. Protein supplementation helps to maintain or improve body condition during postpartum, maximizing the ruminal environment and animal digestive efficiency. Early weaning and restricted sucking have been used in extensive breeding systems, since the implementation of such strategies is relatively easy. These activities have effects on the hypothalamic-pituitary-ovarian and reduce milk production thus allowing the improvement of body condition and the restarting of ovarian activity, also optimizing the results of treatments with progestogens when they are used alternately. In conclusion, appropriate postpartum body condition is essential in order to ensure the reproductive performance of beef cattle. The use of lipid and protein supplementation during postpartum improves body condition and optimizes the reproductive performance of beef cattle. Management strategies such as early weaning are effective, but their use is restricted only when nutritional sources are scarce or the application of nutritional strategies is not possible.

Key words: body condition, postpartum anestrus, polyunsaturated fatty acids, bypass protein, early weaning, restricted sucking.

Actualmente, la demanda de productos de origen animal se ha incrementado en los trópicos, lo que hace urgente la búsqueda de nuevos descubrimientos con el objetivo de incrementar la producción de esta área (1). Debido a esto, los productores de ganado de carne son continuamente desafiados con la necesidad de mantener un sistema productivo sustentable (2), de forma tal que les permita obtener mayores beneficios económicos, al igual que una disminución en el impacto negativo del ambiente donde este se desarrolla.

En Colombia se presentan periodos lluviosos y secos bien definidos durante el año, lo que define una producción forrajera abundante en los meses de época de lluvias y escasos en época seca. El estrés del parto y los efectos combinados de crecimiento y primera lactación imponen requerimientos nutricionales que frecuentemente no son satisfactorios cuando las vacas se alimentan en pasturas de baja calidad (3). Cuando las épocas de escasez de alimento coinciden con el pre o el postparto, las vacas pueden llegar a un balance energético negativo, razón por la cual disminuyen sus reservas energéticas (4).

Una de las habilidades más importantes de las vacas es su capacidad de usar las reservas energéticas corporales durante periodos de balance energético negativo (5). El consumo deficiente de energía, proteína, vitaminas y micro-macro minerales está asociado con un rendimiento reproductivo sub-óptimo, y el balance de energía es probablemente el factor nutricional más importante relacionado con una pobre función reproductiva en el ganado (6).

Los factores más importantes que afectan la viabilidad financiera de la ganadería de cría en carne son la reproducción y la nutrición (2). El principal objetivo de los sistemas de producción de cría es la obtención durante el periodo de un año una cría; por consiguiente, el rendimiento reproductivo del hato determina la eficiencia total de la operación del sistema de cría (7,8). Existen fallas reproductivas que tienen una interacción directa con la nutrición, y estas pueden ser categorizadas en referencia con dos momentos:

1. Falla reproductiva preovulatoria, con posible influencia nutricional sobre el tiempo de retorno al estro, y

2. Falla reproductiva postovulatoria, donde la nutrición influye en la fertilización o supervivencia embrionaria y, por consiguiente, en la tasa de concepción (9).

En Colombia, dentro de los factores que afectan el desempeño reproductivo en la ganadería de carne, se pueden mencionar: la alta incidencia de anestro postparto que incrementa el intervalo parto-concepción y el intervalo entre partos; la pobre nutrición que reduce la fertilidad; las enfermedades infecciosas; el amamantamiento y la detección del estro (4). Comprender la relación existente entre la dieta y el estado nutricional, además de su interacción con la condición corporal al afectar la respuesta reproductiva, es esencial para el desarrollo de un programa de gestión con enfoque más integral de la nutrición y la reproducción (10). Por tanto, un objetivo importante para los sistemas de producción de carne es desarrollar programas de nutrición basados en los requerimientos del animal, para mantener o mejorar la eficiencia reproductiva de los hatos (2). Para lograr la eficiencia reproductiva máxima en un hato, los factores fisiológicos, nutricionales y de manejo deben estar perfectamente integrados, adaptados a las condiciones físicas y, lo más importante, ser completamente funcionales (11).

El objetivo de la presente revisión es recopilar y unificar información bibliográfica sobre estrategias que mejoren la condición corporal postparto, mostrando entonces los diferentes métodos de medición de condición corporal, la importancia que tiene en la producción de carne y la aplicación de esta, así como reconocer las estrategias que han tenido mayor impacto en la corrección de la condición corporal postparto en vacas de carne.

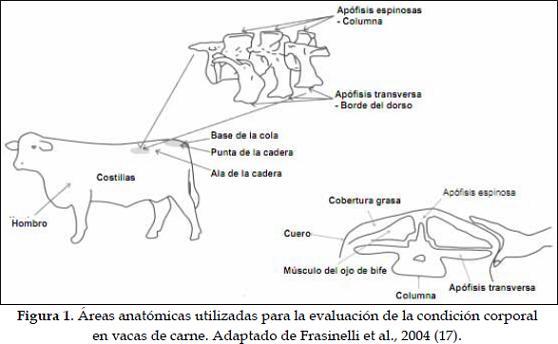

La medición de la condición corporal de un animal depende de determinados puntos anatómicos y los depósitos grasos que recubren a estos. Los puntos que generalmente son usados por los sistemas de medición de condición corporal son: la inserción de la cola, cadera, tórax, costillas y diferentes puntos de la columna vertebral (12,13) (Figura 1). Un sistema visual de puntuación de condición corporal desarrollado para ganado usa una escala de 1 a 9 (14,15), descrita para ganado de carne (12), o 1 a 5 (13,16), usada generalmente para ganado de leche (12), siendo 1 un animal emaciado y 9 o 5 (dependiendo la escala utilizada) un animal obeso. La Tabla 1 muestra un sistema de equivalencias entre escalas de medición de condición corporal (17).

La puntuación de condición corporal es una herramienta que puede ser usada para monitorear los animales y determinar si su estado nutricional es adecuado o no (12); además, existe una relación lineal entre los cambios de condición corporal y cambios del peso vivo de las vacas (18), por lo que la evaluación de la condición corporal puede ser usado para monitorear las reservas corporales cuando exista una variación en su peso (12,19). La adopción de la práctica de medición periódica tanto del peso vivo como de la condición corporal de los animales, ya sea de forma independiente o en combinación, puede ser usada en animales vivos para medir o predecir la composición en canal de proteína, grasa y energía (19).

El uso de la medición de condición corporal tiene innumerables ventajas sobre otros métodos como peso, altura a la cruz y mediciones hormonales. Hay que tener en cuenta que la realización de esta actividad no requiere de instalaciones de contención, además, que puede ser realizada con mayor frecuencia (16). En la gran mayoría de las producciones bovinas de carne, la condición corporal no se emplea como una herramienta útil para medir las reservas de energía, hecho que puede implicar inconsistencias en el desempeño reproductivo de las hembras y una reducción de la respuesta a programas de sincronización del estro y de la ovulación, así como a tratamientos superovulatórios (4).

El periodo postparto es una etapa crítica en el sistema productivo de cría, caracterizado por una pérdida progresiva de condición corporal durante su inicio. Esto es debido al aumento agudo de gasto energético en la producción de leche para su cría, además del consumo restringido de materia seca, lo que lleva al animal a un estado de balance energético negativo (20). El balance energético describe el estado de la energía corporal de un animal y es derivado de la diferencia entre la energía que se gasta y la energía que se consume. El déficit de energía puede ser suplido por un aumento en la eficiencia de la conversión alimenticia o a través de la movilización de reservas del animal (21).

El uso de la energía disponible en rumiantes tiene prioridades metabólicas. El orden de importancia es el siguiente: (i) metabolismo basal, (ii) actividad, (iii) crecimiento, (iv) reservas de energía, (v) preñez, (vi) lactación, (vii) reservas energéticas adicionales, (viii) ciclo estral e iniciación de preñez y (ix) reservas energéticas excedentes (22). Basado en esta lista de prioridades metabólicas, la función reproductiva se ve comprometida cuando la energía disponible se dirige hacia el cumplimiento de las reservas mínimas de energía y producción de leche (6,13).

El periodo postparto de vacas primíparas es más crítico comparado con vacas multíparas, ya que las hembras jóvenes tienen que continuar su crecimiento y reproducirse de forma simultánea, por lo que son extremamente sensibles a cualquier limitación nutricional durante este periodo (23).

El estado de condición corporal varía mucho durante todo el ciclo productivo de una vaca, encontrándose periodos donde los requerimientos energéticos superan la cantidad que el animal es capaz o el ambiente le permite consumir. De igual manera, existen periodos en los cuales la situación es contraria, permitiéndole al animal almacenar energía en forma de depósitos grasos, que posteriormente se pueden utilizar. El patrón general del balance energético en un animal inicia negativo al momento del parto, continuando con el acentuado déficit en el estatus energético, el cual llega a un nadir o punto mínimo en la primera o segunda semana postparto o de lactación; de aquí en adelante se continua con un incremento positivo y estable de dicho balance (24,25,21) hasta el momento que un nuevo ciclo reproductivo inicie.

La marcada diferencia entre el ingreso y el gasto de energía que se presenta en el postparto se hace evidente en los cambios tanto del peso como de la condición corporal, y varía a medida que la producción de leche aumenta y la bioquímica del tejido adiposo cambia, permitiendo el uso de la energía almacenada durante el preparto en forma de grasa, que durante el postparto es una fuente de energía fundamental (26,27).

El aumento de la ingesta de nutrientes también induce la formación de reservas energéticas en forma de depósitos grasos, lo cual es un prerrequisito para restablecer la actividad ovárica en el postparto de las vacas. Incrementar la condición corporal postparto es requerido para reactivar el ciclo estral en vacas de primer parto y multíparas con anestro nutricional (3,28).

El intervalo entre parto comprende tanto la duración de la gestación como el intervalo parto-concepción, que a su vez está muy relacionado con el intervalo parto-primer estro (29). El intervalo desde el parto a la reiniciación de la actividad luteal es uno de los mayores determinantes de la viabilidad reproductiva y económica en una empresa ganadera de cría (18,30). Cuando las vacas presentan una condición corporal moderada al momento del parto y pueden mantener su peso y condición corporal en el postparto, disminuye el intervalo al primer estro, incrementa el desarrollo folicular y maximiza la fertilidad de estas (31). El estado de condición corporal postparto no solo afecta los resultados reproductivos, sino también la intensidad y efectividad de los comportamientos inherentes a la reproducción, como son la duración del estro y el número de servicios durante este, pues las vacas que tienen una condición corporal baja presentan un periodo de estro de menor duración y con un número inferior de servicios, comparado con vacas que tienen una condición corporal moderada, las cuales presentan un estro más duradero y con mayor numero de servicios (32).

El rendimiento reproductivo óptimo en vacas de carne se alcanza cuando estas tienen una puntuación de condición corporal de 5 o cerca a este, en una escala de 1 a 9 (2,27). Frecuentemente, el rendimiento reproductivo óptimo en vacas de carne se encuentra limitado por una duración muy prolongada del anestro postparto (3). Como es bien sabido, la condición corporal tiene una relación inversa con el tiempo de reanudación de la actividad ovárica postparto, por lo que un inadecuado consumo de nutrientes resulta en pérdida de peso, pérdida de condición corporal y, finalmente, en el cese del ciclo estral. Un anestro postparto prolongado es un factor limitante en la eficiencia reproductiva del ganado, particularmente en vacas Bos indicus y Bos taurus x Bos indicus de regiones tropicales, puesto que afecta de manera significativa la obtención de una cría anual (20).

La tasa de preñez y la actividad ovárica postparto son afectadas en vacas que han tenido un consumo restringido de energía antes o después del parto (33), pues la secreción de la LH (Hormona Luteinizante) y el crecimiento folicular parecen ser dependientes de la condición corporal de la hembra bovina (31). Las hembras que mantienen la condición corporal o que los cambios durante la etapa de postparto son moderados, tienen tasas de preñez superiores, comparadas con hembras que durante el postparto exhiben una calificación de condición corporal muy baja, extremadamente alta o que tienen variaciones muy marcadas de esta (30). Por esto, se debe manejar una condición corporal adecuada durante el parto y no permitir la pérdida de peso corporal en el postparto, para así disminuir el intervalo parto-primer estro, incrementar el desarrollo folicular y maximizar la tasa de preñez (31).

El incremento en la densidad de energía de la dieta aumenta el peso corporal y mejora la condición corporal, además, disminuye el intervalo parto-primer estro (18,28). Esto se puede explicar porque al incrementar el consumo de energía se disminuye la persistencia de folículos subordinados, aumentando de forma gradual la tasa de crecimiento, el tamaño y la persistencia de los folículos dominantes (28). Durante el periodo de anestro postparto, las vacas presentan una reactivación ovárica temprana y llegan a adquirir rápidamente su capacidad ovulatoria, entendida por la expresión de receptores para la LH y la leptina en los folículos, pero esta se ve limitada por la pérdida de peso diaria y por la ausencia del pico preovulatorio de la LH (34). Este efecto es probablemente mediado por la reducción en la secreción de la GnRH (Hormona Liberadora de Gonadotropinas) endógena, pues la administración exógena de la GnRH a vacas con anestro nutricional induce la reactivación de la actividad ovulatoria (28,35,36).

Una nutrición adecuada es crítica para obtener una función reproductiva exitosa. Un consumo inadecuado de energía y una pobre condición corporal pueden afectar negativamente la función reproductiva (37). Los lípidos son importantes moléculas que sirven como fuente de energía y son componentes críticos de la estructura física y funcional de las células (38). La suplementación grasa en vacas postparto es una alternativa efectiva para incrementar la densidad energética de la dieta (39) y mejorar el comportamiento productivo y reproductivo de las vacas de carne (40). Por estas razones, la suplementación de las dietas de rumiantes con lípidos adquirió interés en la década pasada. Para evitar una disminución en el consumo y la digestibilidad del forraje, el aporte de grasa total de la dieta de rumiantes no debe exceder el 4% de la materia seca consumida diariamente (39).

Un programa adecuado de suplementación energética garantiza el mantenimiento de una condición corporal adecuada en el postparto, lo que permite obtener una reanudación de la ciclicidad ovárica temprana y una mejora en el desempeño reproductivo del hato (40). Cuando se incluye grasa en la dieta de rumiantes, el principal objetivo es incrementar la concentración de energía de la ración y, de esta manera, asegurar el rendimiento del animal, ya que la alta densidad energética de las grasas permite mejorar la producción, el crecimiento y la reproducción del ganado (38). Los animales que consumen suplementos grasos durante su postparto presentan tasas de preñez superiores en el siguiente ciclo (40). Además, el incremento del consumo de energía en el postparto mejora la tasa de preñez del primer estro postparto (3).

Los lípidos están presentes en la membrana celular, de los cuales los ácidos grasos poliinsaturados juegan un papel importante en la regulación de actividades de la membrana celular (38). La inclusión de lípidos en la dieta de vacas en postparto puede tener un efecto positivo en la reproducción de ganado de carne, independiente de su contribución energética (37,41). La suplementación de lípidos se ha visto asociada de forma positiva con una adecuada función reproductiva de tejidos importantes, incluyendo el hipotálamo, la hipófisis anterior, los ovarios y el útero (37). El suministro de grasa en la dieta, principalmente ácidos grasos poliinsaturados, reduce el intervalo a la primera ovulación postparto en bovinos de carne, lo que incrementa la concentración de progesterona durante la fase lútea del ciclo estral, modula la síntesis de prostaglandina en el útero y mejora la calidad y capacidad de desarrollo del oocito y del embrión (38).

Los mecanismos exactos por los cuales la suplementación con lípidos a vacas de carne durante el postparto mejoran los resultados reproductivos no están bien dilucidados (42). Es posible que los procesos reproductivos del ganado de carne se vean más influenciados por el tipo de grasa con que se suplemente a los animales y no por la suplementación de grasa en sí, teniendo principal importancia en estos procesos los ácidos grasos poliinsaturados. Esta situación representa un importante desafío para la nutrición de rumiantes y exige que estas no sean digeridas en el rumen, pues la digestión de los ácidos grasos por parte de la flora bacteriana en el rumen resulta en la lipólisis de TAG (Triacilgliceroles) y biohidrogenación de ácidos grasos insaturados, lo que reduce dramáticamente la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que logran alcanzar el intestino delgado (38). Una alternativa para incrementar el flujo de ácidos grasos poliinsaturados hacia el duodeno es la suplementación con productos inertes no degradables en el rumen, como, por ejemplo, las sales de calcio de ácidos grasos (7).

Se ha especulado que los lípidos de la dieta actúan como agentes distribuidores de nutrientes que pueden cambiar el uso de la energía de un proceso metabólico a otro, incrementando con ello el potencial de las vacas para almacenar grasa corporal y ganar o mantener su condición corporal (43). La utilización de grasas, como una estrategia de suplementación energética en vacas de carne en el periodo de postparto, permite conseguir un peso y una condición corporal postparto adecuados a los 90 días de este periodo, cuando son comparados con animales que en su suplementación no tuvieron una inclusión de grasa como fuente energética (40). Sin embargo, la suplementación de ácidos grasos específicos en la dieta puede no compensar de forma efectiva el gasto energético del animal durante la lactación temprana, lo que se ve representado en los cambios que ocurren en el tejido adiposo, pues las exigencias de la lactancia y la bioquímica de tejido adiposo parece estar alterada en favor de la distribución de nutrientes hacia el tejido mamario para la síntesis de leche a expensas de las reservas grasas de la condición corporal (27,44).

Dietas que contienen un suplemento rico en ácido graso oleico permiten que la vaca presente un incremento en la producción de leche, mientras que si el suplemento es rico en ácido linoleico, la vaca va a mantener la condición corporal postparto (43). Una dieta rica en ácido linoleico, en vacas que al momento del parto presentaron una condición corporal pobre, incrementa las reservas palpables de tejido adiposo durante la lactación temprana (26,44), aunque esta estrategia de manejo no parece alterar la partición de nutrientes (26). De Fries et al. (41) reportaron que la suplementación de lípidos no influye positivamente en el peso corporal de los animales durante la lactación temprana. En contraste, estos mismos investigadores mostraron un incremento en el estado de condición corporal, debido al aumento de las reservas de tejido adiposo en vacas que consumieron un suplemento graso. Quizás la demanda de nutrientes asociados con la lactación temprana enmascara los efectos potenciales de direccionamiento energético asociados con la suplementación de lípidos durante los primeros 60 días de lactación (26).

Animales suplementados con ácidos grasos experimentan una reducción en el consumo de materia seca, factor que es dependiente del tipo de grasa (45). La suplementación con ácidos grasos poliinsaturados no afecta la degradabilidad ruminal de forraje, pero sí disminuye el consumo de materia seca (46). Como consecuencia de la disminución del consumo de materia seca, se desarrolla una reducción en la ganancia de peso diaria, evidenciándose de manera más marcada en animales que son suplementados con ácidos grasos poliinsaturados de sobrepaso, comparado con animales que reciben suplemento de ácidos grasos saturados como el sebo o animales que no reciben suplemento graso (45,46). La disminución en el consumo de materia seca en animales suplementados con ácidos grasos poliinsaturados puede explicarse por factores fisiológicos como la palatabilidad de la dieta, reducción de la motilidad intestinal, aumento de la producción de colecistoquinina, incremento en la tasa de oxidación hepática y biohidrogenación ruminal de ácidos grasos (47,48).

El efecto de la suplementación grasa en el postparto de vacas de carne no se restringe solo a la mejora de su condición corporal y reactivación temprana de su ciclo reproductivo, sino que también implica un aumento considerable en la producción de leche y de carne de su cría en el periodo de lactancia (40,49). Sin embargo, el consumo de sebo disminuye tanto la cantidad de leche como el contenido de grasa en esta (49). La disminución de grasa en leche está asociada con cambios en el patrón de biohidrogenación ruminal, que lleva a la acumulación de ácidos grasos trans en el rumen y a la inhibición de la síntesis de grasa en la glándula mamaria (50).

La suplementación con sebo o ácidos grasos poliinsaturados disminuye el contenido de la proteína en la leche, independientemente del tipo de grasa o de la base de alimentación. Cuando se suplementan con lípidos animales cuya alimentación está basada en alimentos energéticos como ensilaje de maíz, los reducidos niveles ruminales de NH3, además de la presencia de ácidos grasos poliinsaturados, reducen el crecimiento microbiano y, por ende, la disponibilidad de aminoácidos para la síntesis de proteína en la glándula mamaria (49).

La suplementación con ácidos grasos poliinsaturados beneficia la preñez temprana, particularmente del periodo en el que se espera se presente la luteolisis; incrementa la tasa de preñez en vacas inseminadas a tiempo fijo, independientemente de su aporte energético (7; 8), pues modula la producción de prostaglandinas (37); mejora el medio ambiente uterino e incrementa los niveles plasmáticos de progesterona (7). La suplementación con sales de calcio de ácidos grasos poliinsaturados durante 21 días pos inseminación es una alternativa para mejorar el rendimiento reproductivo de vacas de carne y promover la eficiencia en las operaciones del sistema productivo de cría (8).

Las respuestas a la suplementación con grasas en el postparto son inconsistentes (2,37). Hess (51) encontró una disminución significativa en la tasa de concepción al primer servicio, pasando de 50% en vacas no suplementadas a un 28,8% en vacas que recibieron suplementación grasa rica en ácido linoleico. Una vez que el ácido linoleico es absorbido por el sistema digestivo del animal, se transforma en el interior del organismo en ácido araquidónico, el cual es un precursor de prostaglandina F2alpha (PGF2a) (37), lo que potencialmente eleva la concentración de esta y posiblemente produce efectos adversos. Una elevada concentración de PGF2a durante el día 4 a 9 del ciclo estral no solo causa luteólisis, sino que además tiene un efecto embriotóxico directo (52), situación que puede explicar la baja tasa de concepción en el primer servicio de vacas de carne suplementadas con grasas ricas en ácido linoleico durante el postparto (2).

Los requerimientos de proteína metabolizable en ganado de carne son influenciados por la edad y el estado de producción del animal (53). Los requerimientos de proteína metabolizable de ganado de carne se ven incrementados hasta en un 25% en la etapa del postparto (54). Después de llenar los requerimientos de consumo de proteína degradable en rumen, el suministro de proteína adicional, en forma de proteína sobrepasante, puede mejorar el rendimiento reproductivo en hembras de carne, debido a que: minimiza los cambios de peso y condición corporal en el postparto; acelera el inicio de la pubertad en novillas; disminuye el anestro postparto e incrementa la tasa de preñez (31,55,56,57); además, la suplementación con proteína sobrepasante a un nivel medio incrementa los niveles de la GnRH e induce la secreción de la LH en el postparto (23). La suplementación postparto con proteína no degradable en el rumen puede ser una estrategia efectiva para incrementar la cantidad suministrada de proteína metabolizable (53).

Los mecanismos exactos por los cuales la suplementación con proteína no digerible en rumen a vacas de carne durante el postparto mejoran los resultados reproductivos no están bien dilucidados (42), pudiéndose atribuir a procesos metabólicos y señales endocrinas (23), que pueden producir cambios en las funciones del eje hipotálamo-hipófisis-ovario (57).

Con el aumento en la demanda de etanol también se incrementa la disponibilidad de subproductos de su industria como los granos secos de destilería, los cuales tienen un precio más competitivo en comparación con otras fuentes de proteína y energía (58). Durante el proceso de fermentación de granos, solo el almidón es extraído, por lo que después de la fermentación, aproximadamente una tercera parte de la materia seca original del grano, se recupera, conteniendo en sí el resto de nutrientes asociados al grano de forma más concentrada. Por ejemplo, el contenido de proteína cruda se incrementa aproximadamente de un 9% en el grano original a un 27% en el residuo de destilería. Una elevada fracción de la proteína contenida en los granos de destilería escapa a la fermentación ruminal, porque el gluten del grano no es removido durante el proceso industrial (59), siendo equivalente a un 60-70% del total de contenido de proteína (60).

Con respecto al aporte energético, el componente principal de los granos secos de destilería es la grasa, con aportes promedio de 12% (42), lo que equivale a un contenido hasta tres veces mayor en comparación con el valor de esta en el grano original, incrementando finalmente el tránsito de ácidos grasos insaturados hacia el duodeno (61). Los suplementos proteicos que poseen también altos contenidos de grasa, pueden ir en detrimento del rendimiento de la vaca (62,63). Inclusiones en la dieta de granos secos de destilería superiores al 30% se ha asociado típicamente con una disminución de la cantidad de ingesta de materia seca (61,64), lo cual se ha atribuido al elevado contenido de grasa y sulfuro de la dieta (58). Sin embargo, Leupp et al. (64) mostraron que la inclusión de granos secos de destilería como sustituto de maíz, incrementó la digestibilidad postruminal de la proteína cruda, encontrando digestibilidad de 55,6% para una dieta con 0% de inclusión y 67,3% de digestibilidad para una dieta con 60% de inclusión, lo que compensa la disminución de la digestibilidad ruminal y afecta positivamente la digestibilidad total.

Engel et al. (42) reportaron que la suplementación en el postparto de vacas de carne, con granos secos de destilería, o cáscaras de soya, mantiene la condición corporal por encima de 5 (escala 1 a 9) desde el momento del parto, hasta el destete. Además, encontraron una tasa de preñez superior en vacas que fueron suplementadas con granos secos de destilería (94%), comparado con vacas que fueron suplementadas solo con cáscaras de soya (84%).

Las respuestas a la suplementación con grasas en el postparto son inconsistentes (2,37), mientras la suplementación con soya ha mostrado los resultados más consistentes (63). La soya cruda posee un elevado contenido de proteína y tiene un elevado valor energético, debido a su alto contenido de grasa (62).

La inclusión de soya en la dieta de vacas postparto resulta en una menor pérdida de peso y una mayor ganancia de condición corporal (63), presumiblemente porque el suministro de soya alivia la deficiencia de amoniaco (NH3) proporcionado por el consumo de pasturas con bajo contenido de proteína cruda (62).

La harina de algodón extruida contiene una alta concentración de proteína cruda (30,6%) y, por consiguiente, puede ser usada como un suplemento de fuente proteico para ganado de carne que consume un forraje con inadecuado contenido de proteína cruda, además que aparentemente el aporte energético adicional de la harina de algodón, debido a su elevado contenido de grasa, es necesario para minimizar las pérdidas de peso y condición corporal (65).

La suplementación en el postparto de vacas de carne con harina de algodón extruida es una estrategia efectiva para minimizar la pérdida de peso corporal y condición corporal durante el postparto (65). Winterholler et al. (65) reportaron una pérdida de condición corporal de 0,33 unidades durante el postparto temprano de vacas de carne. Sin embargo, esta pérdida tiene una diferencia significativa en comparación con los resultados obtenidos por Steele et al. (62) en un trabajo previo, en el cual reportaron una pérdida más dramática de 1,66 unidades de condición corporal en vacas que no recibieron un suplemento proteico.

Varios autores reportaron resultados positivos con respecto a la condición corporal y rendimiento reproductivo en vacas de carne que recibieron suplementación con fuentes proteicas durante el postparto. Oliveira Filho et al. (11) reportaron que el suministro postparto de un suplemento a base de soya, con 3000 Kcal de energía digestible y 16% de proteína cruda, mantiene la condición corporal de vacas durante los primeros 15 días postparto. De manera similar, Steele et al. (62) reportaron que vacas que no fueron suplementadas con proteína durante el postparto, perdieron 59,2 kg más de peso vivo y 1,2 unidades de calificación de condición corporal, comparadas con vacas que sí recibieron suplementación de proteína durante el postparto.

Triplett et al. (66) reportaron que el suministro de un suplemento proteico durante el periodo postparto, con 56,4% de proteína sobrepasante en relación con el total de proteína cruda, incrementó la tasa de concepción del primer servicio en un 28,4% en comparación con vacas que recibieron durante el mismo periodo un suplemento con solo 38,1% de proteína sobrepasante. Sin embargo, en este mismo estudio las vacas que recibieron una suplementación con un contenido de 75,6% de proteína sobrepasante no presentaron alguna mejoría de la función reproductiva, en comparación con las que recibieron suplemento con 56,4% de proteína sobrepasante.

Existen reportes negativos con respecto al suministro de proteína sobrepasante, pues consumos elevados de esta se han visto relacionados con alteraciones en la fertilidad de vacas, tanto de carne como de leche. Los mecanismos fisiológicos por los cuales el exceso de proteína tiene efectos negativos sobre la función reproductiva, con la consecuente elevación de los niveles plasmáticos de úrea y amoníaco, conllevan a la exposición de los efectos tóxicos de estos metabolitos sobre los oocitos, el embrión y el medio ambiente uterino (9,67); además, se encuentra una disminución de las concentraciones séricas de la FSH (Hormona Folículo Estimulante) y la LH y el contenido de estas mismas hormonas en la glándula pituitaria, comparados con los niveles basales encontrados en vacas que recibieron una cantidad media o baja de suplemento proteico. Esto sugiere que durante el periodo de suplementación de proteína sobrepasante en altos niveles, se presenta un cambio en las funciones del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Estos eventos reproductivos pueden alterarse por vía endocrina y factores metabólicos, y pueden ser asociados con cambios en la síntesis, almacenamiento y secreción de gonadotropinas por parte de la pituitaria anterior o alteraciones en la dinámica folicular (57).

Los dos mayores factores que regulan la duración del periodo de anestro postparto son: la succión realizada por el ternero mientras se alimenta de leche y el consumo de nutrientes por parte de la madre, antes y después del parto. La succión realizada por el ternero tiene un efecto inhibidor en la secreción pulsátil de la GnRH durante el periodo de postparto temprano, pues envía una señal al eje hipotálamo-hipófisis-ovario, sobre el estado metabólico del animal. A su vez, la disminución en la secreción de la GnRH causa la reducción de la secreción pulsátil de la LH y extiende la duración del periodo anovulatorio postparto en vacas de carne (68).

En un sistema de cría convencional, los terneros son destetados cuando tienen entre 180 y 220 días de edad (69,70). El destete precoz es definido como la separación del ternero y su madre, con una edad inferior a los 180 días (69). El amamantamiento restringido y el destete precoz, usualmente entre el día 70 a 90 postparto, son recomendados para incrementar el rendimiento reproductivo en sistemas de producción extensivos (71,72,73).

La aplicación de un destete precoz exige un monitoreo casi permanente durante los primeros días posteriores a la separación del ternero con su madre, pues la tasa de morbilidad y mortalidad de terneros que inician el consumo de materia seca inmediatamente, o incluso antes del momento del destete, es menor en comparación a los animales que no comen por 24 a 48 horas posteriores al destete; además, el consumo de alimento es el primer indicador de que el ternero se encuentra saludable. El consumo de alimento balanceado al inicio del programa es bajo, y representa entre el 1 y el 1,5% del peso vivo del ternero y se va incrementando de forma gradual, hasta llegar a un nivel de consumo en 14 días, de aproximadamente 2,5% del peso vivo (69). Una estrategia adecuada para que la transición de los terneros al momento del destete sea más fácil, es pre-acondicionar a los animales 3 o 4 semanas antes del destete con un Creep Feeding (Figura 2), que es un alimentador selectivo por categoría animal, el cual se ha visto exitosamente usado para estimular el consumo de alimentos sólidos y reducir progresivamente la dependencia nutricional y social de la madre (69,74).

La frecuencia de amamantamiento afecta el intervalo desde el parto hasta la primera ovulación, siendo este más corto en vacas a las que se les restringe el amamantamiento de sus crías, y más largo en vacas que tienen un amamantamiento ad libitum (75). No solamente la nutrición determina el retorno de la actividad reproductiva de la hembra bovina, pues la presencia del ternero también tiene un importante efecto en la reiniciación de la ciclicidad ovárica (72). Los efectos del amamantamiento restrictivo en el reinicio de la actividad ovárica se debe a la interrupción de la inhibición realizada por la succión sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario o por la reducción en los requerimientos de energía de la producción de leche (73).

El destete precoz se utiliza principalmente en épocas cuando la comida es escasa o muy costosa, así como en épocas cuando se encuentra en riesgo la capacidad reproductiva de las hembras, debido a un elevado requerimiento de nutrientes por la lactación o una pobre calidad de la dieta que consume (69). El destete precoz incrementa el peso y la condición corporal de las vacas durante el postparto, siendo este efecto más pronunciado en vacas primerizas, además que tiene efecto acumulativo en el rendimiento reproductivo futuro (72). Esta herramienta es usada para maximizar las oportunidades de preñez durante la época reproductiva y concentrar los nacimientos en el periodo de mayor disponibilidad de comida (75). La aplicación del destete precoz, antes de iniciar o en la fase temprana de la estación de monta, no es una estrategia de manejo común. Usualmente en este punto del ciclo productivo es considerada una herramienta de último momento para solucionar un problema que se encuentra más frecuentemente relacionado con una nutrición inadecuada antes o después del parto (69).

El destete precoz (76) y la restricción del amamantamiento con plantillas nasales durante 7 o 14 días (71,73) (Figura 3) ejercen un efecto positivo en la recuperación de condición corporal, debido a que las demandas energéticas para producción de leche son reducidas. De Castro et al. (76) encontraron que vacas a las cuales se les realizó destete precoz, tuvieron un incremento de 0,5 y 1 unidades de condición corporal, a los 1 y 2,5 meses postparto, respectivamente, en comparación con vacas que tuvieron un amamantamiento ad libitum en condiciones de pastoreo similares.

La respuesta en la reiniciación de la actividad luteal en vacas de carne, con respecto al destete precoz o a la separación temporal de los terneros y sus madres, es muy variado, además, son influenciadas por las reservas energéticas del animal (71,77). Alvarez Rodríguez et al. (75) reportaron que vacas que se manejaron con amamantamiento restringido (una vez al día por 30 minutos) mantuvieron tanto el peso vivo, como la condición corporal durante los primeros 3 meses postparto, mientras que las vacas que se manejaron con amamantamiento ad libitum perdieron casi un 4% del peso corporal inicial, a lo largo del mismo periodo. Vaz y Lobato (72) mostraron diferencias al momento de realizar el destete convencional, en promedio de 7,4% del peso corporal y de 0,47 unidades de condición corporal (escala de 1 a 5) a favor de vacas con destete precoz. En este mismo estudio obtuvieron una tasa de preñez de 86,34% en vacas con destete precoz, comparada con una tasa de 55,45% en vacas con destete convencional.

Para reducir la duración del anestro postparto en vacas de carne, alternativas como estrategias de manipulación de amamantamiento y tratamientos hormonales están disponibles (76). Las respuestas reproductivas a la restricción de succión del ternero a través del uso de plantillas nasales es variable (71), situación que se logra mejorar cuando esta herramienta es aplicada junto con tratamientos de progestágenos, lo que los convierte en una excelente herramienta cuando los vientres se encuentran en condiciones nutricionales deficientes, como las que se presentan durante un período de sequía o en vacas primíparas, en las que la lactancia deprime profundamente la actividad reproductiva (78).

La asociación del destete precoz con tratamientos con progestágenos resulta en una mayor proporción de vacas que reanudan su actividad ovárica al inicio de la época de monta (76). La respuesta a esta estrategia conjunta es dependiente del momento en que estas se combinan y del balance energético de las vacas. En un estudio realizado por Vittone et al. (78), en el que realizó un destete precoz en diferentes momentos en relación con un tratamiento con progestágenos, encontraron que en vacas de baja condición corporal, la mayor tasa de ovulación se obtuvo cuando se realizó el destete al momento de iniciar el tratamiento con progesterona. En cambio, cuando se realizó el destete 10 días antes del tratamiento hormonal, la tasa ovulatoria fue menor y aún más baja cuando se realizó al finalizar el tratamiento. En el mismo trabajo, estos investigadores encontraron que las vacas de baja condición corporal son las que presentan una mayor respuesta al destete, ya que este mejora su balance energético. En el caso de vacas de alta CC, sin importar el momento en que el destete sea realizado con relación al uso de sincronización con progesterona, no tiene un efecto significativo sobre la fertilidad de estas.

La medición de la condición corporal en vacas de carne durante el postparto es una herramienta válida para la medición de las reservas energéticas del animal durante este periodo, siendo útil para predecir el desempeño reproductivo durante el siguiente ciclo, esto debido a la estrecha relación que tiene con la duración del anestro postparto, intervalo parto concepción, intervalo entre partos, desarrollo folicular, tasa de preñez y fertilidad. El uso de la suplementación con alimentos ricos en lípidos poliinsaturados o proteína durante el postparto, mejora la condición corporal y optimiza el rendimiento reproductivo de vacas de carne, ya sea actuando directamente sobre el estatus energético del animal o sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Estrategias de manejo como el amamantamiento restringido o el destete precoz son efectivas y mejoran los resultados de tratamientos con progestágenos cuando estos son aplicados de forma simultánea, pero su uso se restringe solo cuando las fuentes nutricionales son escasas o la aplicación de estrategias nutricionales no es posible.

1. Ezanno P. Dynamics of a tropical cattle herd in a variable environment: a modeling approach in order to identify the target period and animals on which concentrating management efforts to improve productivity. Ecol Model 2005; 188: 470-82. [ Links ] [ Links ]

3. Ciccioli NH, Wettemann RP, Spicer LJ, Lents CA, White FJ, Keisler DH. Influence of body condition at calving and postpartum nutrition on endocrine function and reproductive performance of primiparous beef cows. J Animal sci 2003; 81:3107-20. [ Links ] [ Links ]

5. Ayres H, Machado R, De Souza J, Garcia C, Gonçalves C, Sampaio P. Validation of body condition score as a predictor of subcutaneous fat in Nelore (Bos indicus) cows. Livest Sci 2009; 123:175-9. [ Links ] [ Links ]

7. Lopes CN, Scarpa AB, Cappellozza BI, Cooke RF, Vasconcelos JLM. Effects of rumen-protected polyunsaturated fatty acid supplementation on reproductive performance on Bos indicus beef cows. J Anim Sci 2009; 87:3935-43. [ Links ] [ Links ]

9. Roche JR, Burke CR, Meier S, Walker CG. Nutrition x reproduction interaction in pasture-based systems: is nutrition a factor in reproductive failure? Anim Prod Sci 2011; 51:1045-66. [ Links ] [ Links ]

11. Oliveira Filho BD, Toniollo GH, Oliveira AFD, Viu MAO, Ferraz HT, Lopes DT, et al. The effect of offering an energy and protein supplement to grazing canchim beef cows either postpartum or both pre- and postpartum on lipid blood metabolites and folliculogenesis. Anim Reprod Sci 2010; 121:39-45. [ Links ] [ Links ]

13. Maciel AB. Proposta de avaliação da condição corporal em vacas Holandesa e Nelore. Botucatu, 2006. Dissertação (Mestrado). UNESP Botucatu, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Programa de Pos-graduação em Zootecnia. [ Links ] [ Links ]

15. Nicholson MJ, Butterworth MH. Grille de notation de l'etat d'engraissement des bovins zebus. Addis-Abeba: Centre international pour l'élevage en Afrique; 1989. p. 7-9. [ Links ] [ Links ]

17. Frasinelli CA, Casagrande HJ, Veneciano JH. La condición corporal como herramienta de manejo en rodeos de cría bovina. INTA- Estación Experimental Agropecuaria San Luis, Información Técnica 2004; 168. [ Links ] [ Links ]

19. Fiems LO, Van Caelenbergh W, Vanacker JM, De Campeneere S, Seynaeve M. Prediction of empty body composition of double-muscled beef cows. Livest Prod Sci 2005; 92:249-59. [ Links ] [ Links ]

21. Berry DP, Veerkamp RF, Dillon P. Phenotypic profiles for body weight, body condition score, energy intake, and energy balance across different parities and concentrate feeding levels. Livest Sci 2006; 104:1-12. [ Links ] [ Links ]

23. Kane KK, Creighton KW, Petersen MK, Hallford DM, Remmenga MD, Hawkins DE. Effects of varying levels of undegradable intake protein on endocrine and metabolic function of young post-partum beef cows. Theriogenology 2002; 57:2179-91. [ Links ] [ Links ]

25. De Vries MJ, Van der beek S, Kaal-lansbergen LMTE, Ouweltjes W, Wilmink JBM. Modeling of energy balance in early lactation and the effect of energy deficits in early lactation on first detected estrus postpartum in dairy cows. J Dairy Sci 1999; 82:1927-34. [ Links ] [ Links ]

27. Lake SL, Scholljegerdes EJ, Nayigihugu V, Murrieta CM, Atkinson RL, Rule DC, et al. Effects of body condition score at parturition and postpartum supplemental fat on adipose tissue lipogenic activity of lactanting beef cows. J Anim Sci 2006; 84:397-404. [ Links ] [ Links ]

29. Sullivan TM, Micke GC, Perry VEA. Influences of diet during gestation on potential postpartum reproductive performance and milk production of beef heifers. Theriogenology 2009; 72:1202-14. [ Links ] [ Links ]

31. Lents CA, White FJ, Ciccioli NH, Wettemann RP, Spicer LJ, Lalman DL. Effects of body condition score at parturition and postpartum protein supplementation on estrous behavior and size of the dominant follicle in beef cows. J Anim Sci 2008; 86:2549-56. [ Links ] [ Links ]

33. Freetly HC, Nienaber JA, Brown-Brandl T. Partitioning of energy during lactation of primiparous beef cows. J Anim Sci 2006; 84:2157-62. [ Links ] [ Links ]

35. Bishop DK, Wettemann RP. Pulsatil infusión of gonadotropin-releasing hormone initiates luteal activity in nutritionally anestrous beef cows. J Anim Sci 1993; 71:2714-20. [ Links ] [ Links ]

37. Funston RN. Fat supplementation and reproduction in beef females. J Anim Sci 2004; 82:E154-E161. [ Links ] [ Links ]

39. Hess BW, Moss GE, Rule DC. A decade of developments in the area of fat supplementation research with beef cattle and sheep. J Anim Sci 2008; 86:E188-E204. [ Links ] [ Links ]

41. De Fries CA, Neuendorff DA, Randel RD. Fat supplementation influences postpartum reproductive performance in Brahman cows. J Anim Sci 1998; 76:864-70. [ Links ] [ Links ]

43. Bottger JD, Hess BW, Alexander BM, Hixon DL, Woodard LF, Funston RN, et al. Effects of supplementation with high linoleic or oleic cracked safflower seeds on postpartum reproduction and calf performance of primiparous beef heifers. J Anim Sci 2002; 80:2023-30. [ Links ] [ Links ]

45. Araujo DB, Cooke RF, Hansen GR, Staples CR, Arthington JD. Effects of rumen-protected polyunsaturated fatty acid supplementation on performance and physiological responses of growing cattle after transportation and feedlot entry. J Anim Sci 2010; 88:4120-32. [ Links ] [ Links ]

47. Darckley JK, Klusmeyer TH, Trusk AM, Clark JH. Infusion of long-chain fatty acids varying in saturation and chain length into the abomasum of lactating dairy cows. J Dairy Sci 1992; 75:1517-26. [ Links ] [ Links ]

49. Onetti SG, Grummer RR. Response of lactating cows to three supplemental fat sources as affected by forage in the diet and stage of lactation a meta-analysis of literature. Anim Feed Sci Technol 2004; 115:65-82. [ Links ] [ Links ]

51. Hess BW. Supplementing Fat to the Cow Herd. En: Proceedings the range beef symposium, (28° : 2003 : Mitchell, NE). Memories of: Proceedings the range beef symposium XVIII. Mitchel; 2003. p. 156-165. [ Links ] [ Links ]

53. Encinias AM, Lardy GP, Leupp JL, Encinias HB, Reynolds LP, Caton JS. Efficacy of using a combination of rendered protein products as an undegradable intake protein supplement for lactating, winter-calving, beef cows fed bromegrass hay. J Anim Sci 2005; 83:187-95. [ Links ] [ Links ]

55. Rakestraw J, Lusby KS, Wettemann RP, Wagner JJ. Postpartum weight and body condition loss and performance of fall-calving cows. Theriogenology 1986; 26(4):461-73. [ Links ] [ Links ]

57. Kane KK, Hawkins DE, Pulsipher GD, Denniston DJ, Krehbiel CR, Thomas MG, et al. Effect of increasing levels of undegradable intake protein on metabolic and endocrine factors in estrous cycling beef heifers. J Anim Sci 2004; 82:283-91. [ Links ] [ Links ]

59. Stock RA, Lewis JM, Klopfenstein TJ, Milton CT. Review of new information on the use of wet and dry milling feed by-products in feedlot diets. American Society of Animal Science; 2000. [ Links ] [ Links ]

61. Vander Pol KJ, Luebbe MK, Crawford GI, Erickson GE, Klopfenstein TJ. Performance and digestibility characteristics of finishing diets containing distillers grains, composites of corn processing coproducts, or supplemental corn oil. J Anim Sci 2009; 87: 639-52. [ Links ] [ Links ]

63. Banta JP, Lalman DL, Krehbiel CR, Wettemann RP. Whole soybean supplementation and cow age class: Effects on intake, digestion, performance, and reproduction of beef cows. J Anim Sci 2008; 86:1868-78. [ Links ] [ Links ]

65. Winterholler SJ, Lalman DL, Hudson MD, Goad CL. Supplemental energy and extruded-expelled cottonseed meal as a supplemental protein source for beef cows consuming low-quality forage. J Anim sci 2009; 87:3003-12. [ Links ] [ Links ]

67. Leroy JL, Van Soom A, Opsomer G, Goovaerts IG, Bols PE. Reduced fertility in high-yielding dairy cows: are the oocyte and embryo in danger? Part II. Mechanisms linking nutrition and reduced oocyte and embryo quality in high-yielding dairy cows. Reprod Domest Anim 2008; 43:623-32. [ Links ] [ Links ]

69. Rasby R. Early weaning beef calves. Vet Clin Food Anim 2007; 23:29-40. [ Links ] [ Links ]

71. Quintans G, Vazquez AI, Weigel KA. Effect suckling restriction with nose plates and premature weaning on postpartum anestrus interval in primiparous cows under range conditions. Anim Reprod Sci 2009; 116:10-8. [ Links ] [ Links ]

73. De Castro T, Ibarra D, Rodriguez M, Valdez L, Benquet N, Rubianes E. Resumption of postpartum ovarian cyclicity after different suckling manipulation treatments in primiparous beef cows. Anim Prod Sci 2011; 51:111-4. [ Links ] [ Links ]

75. Álvarez-Rodríguez J, Palacio J, Sanz A. Metabolic and luteal function in winter-calving Spanish beef cows as affected by calf management and breed. J Anim Physiol Anim Nutr 2010; 94:385-94. [ Links ] [ Links ]

77. Bishop DK, Wettemann RP, Spicer LJ. Body energy reserves influence the onset of luteal activity after early weaning of beef cows. J Anim Sci 1994; 72:2703-8. [ Links ]

78. Vittone JS, Aller JF, Otero G, Scena C, Alberio R.H, Cano A. Destete precoz y desempeño reproductivo en vacas tratadas con progesterona intravaginal. Arch Zootec 2011; 60(232):1065-76. [ Links ]