Introducción

La alimentación es una ventana privilegiada para el estudio de la sociedad y la cultura. En la alimentación encuentran expresión simultánea la economía, el derecho, la política, la religión, etc. (Elias, 1989; Goody & Willson, 1995). Su poder para estructurar la organización social sería incluso mayor que la sexualidad o el parentesco (Contreras & Gracia-Arnáiz, 2005), llegando a naturalizar la diferenciación social y la ideología (Bourdieu & Ruiz de Elvira, 2015). Es por ello que estudiar los hábitos alimentarios de jóvenes y adolescentes es imprescindible para aumentar nuestra comprensión de las juventudes contemporáneas. Este estudio es un aporte concreto a la investigación que se viene desarrollando sobre universitarios chilenos y alimentación (Chales-Aoun & Merino-Escobar, 2019; Rosales, 2017; Schnettler et al., 2013), así como un aporte general a los estudios sobre la juventud latinoamericana.

Desde 2005, el Ministerio de Educación chileno (en adelante Mineduc) otorga un subsidio alimentario (beca Junaeb Baes) a los estudiantes universitarios que pertenecen al 60% de la población con menos recursos per cápita. Mediante una tarjeta electrónica de canje, los estudiantes reciben 32 000 pesos chilenos mensuales de marzo a diciembre. Con ella pueden comprar en supermercados, minimercados y rotiserías, así como menús Junaeb (almuerzos) en comedores universitarios y menús saludables en 37 cadenas de comida rápida (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas [Junaeb], 2018, 2021).

Debido a, por un lado, la alta prevalencia de obesidad entre la población chilena en general (Atalah, 2012; Martínez-Sanguinetti et al., 2020; Vio & Kain, 2019) y estudiantil en particular (Duran-Agüero et al., 2016; Ratner et al., 2012) y, por otro lado, a los malos hábitos alimentarios que reportan los estudiantes chilenos (Concha et al., 2019; Chales Aoun & Merino-Escobar, 2019; Ratner et al., 2012), el Mineduc ha ido adoptando medidas para que la tarjeta Baes contribuya a la alimentación saludable de los estudiantes (Junaeb, 2016). Desde 2018 no se pueden comprar alimentos procesados con elevados contenidos de azúcares, grasas saturadas o calorías según la Ley 20 606; y desde 2019 se puede usar la tarjeta en ferias libres, mercados regionales y adquirir en supermercados canastas de alimentos saludables a precios preferentes (Beca Junaeb de alimentación se amplía, 2019).

Los estudiantes que tienen acceso a la beca Baes son aquellos que pertenecen a cualquiera de los seis deciles de renta más baja. Los deciles son la forma que emplea el Ministerio de Desarrollo para clasificar las familias según su nivel de ingreso. Se calculan sumando los ingresos del núcleo familiar y dividiendo el resultado entre el número de integrantes que lo conforman (Ministerio de Educación de Chile, 2021). Debido a que el ingreso del último decil puede llegar a ser 44 veces superior al del primero (Departamento de Estudios Laborales, 2017), Chile fue considerado en 2016 por el Banco Mundial como el séptimo país del mundo más desigual según el coeficiente de Gini (World Bank, 2016).

El uso que los universitarios y las universitarias hacen de la beca Baes, así como su impacto han sido poco estudiados. Hasta la fecha solo se ha identificado un estudio sobre el uso de la tarjeta Baes. En la Universidad Santo Tomás, sede Valdivia, Chile, se aplicó a 60 estudiantes un instrumento denominado Junatest para medir la cantidad de dinero gastado en distintos tipos de alimentos y locales (supermercados, comedores universitarios, locales de comida rápida) y la cantidad de distintos alimentos adquiridos. El objetivo de dicha investigación fue relacionar el uso de la tarjeta Baes (es decir, el tipo y cantidades de alimentos comprados) con el estado nutricional de los estudiantes (Levío & Guerrero, 2015). En el caso de este estudio, no se pudo demostrar una relación directa entre el uso de la beca Baes y el estado nutricional de los estudiantes.

El impacto -que no es el uso- de la tarjeta Baes también se ha medido desde otros puntos de vista. Un estudio de mayor alcance encuestó a casi siete mil estudiantes de 54 centros de educación superior chilenos (Ratner et al., 2012) con el objetivo de analizar sus comportamientos alimentarios y estado nutricional. Al comparar los estudiantes con Baes con los que no gozan de dicho beneficio, no se pudo observar una relación directa entre tener la Baes y un mejor o peor estado nutricional. Sin embargo, se observó que los tenedores de la Baes reportaron tomar desayuno y almuerzo con más frecuencia; y que estos también reportaron un consumo ligeramente superior de verduras, frutas y lácteos. La principal limitación de este estudio (reconocida por los propios autores) es que, al comparar estudiantes con Baes y sin Baes, se está comparando estudiantes de distintas clases sociales. Una correcta medición del impacto de la Baes debería considerar estudiantes con y sin beneficio pertenecientes a una misma clase social. Finalmente, otros estudios se han enfocado en el impacto de la Baes en el rendimiento académico (Aspeé & González, 2016) y la relación de la Baes con la retención institucional (Díaz, 2017), si bien en el caso de este estudio no queda claro si se está comparando a estudiantes pertenecientes a una misma clase social. Hasta la fecha no hemos encontrado ninguna investigación que se haya preguntado por la influencia de factores sociodemográficos en el uso que hacen los estudiantes de la tarjeta Baes.

La ciencia de la nutrición reconoce la importancia de la dimensión sociocultural en el estudio de la alimentación humana. La Declaración de Giessen de la World Public Health Nutrition Association abogó por una redefinición de los límites de la ciencia de la nutrición para incluir, además de los aspectos biológicos, los aspectos medioambientales y socioculturales como componentes esenciales de la disciplina (Cannon & Leitzmann, 2005). Desde hace cuatro décadas, la nutrición social se ha consolidado como subdisciplina emergente interesada en los aspectos sociales, psicológicos y económicos que determinan los hábitos alimentarios (McKenzie, 1980). La antropología, la sociología y la psicología de la alimentación han mostrado que los hábitos alimentarios pueden explicarse por variables culturales, religiosas, políticas, étnicas, familiares, etarias, de género, económicas, educativas, cognitivas, de personalidad y sensoriales, entre otras (Contreras, 1993; Ogden, 2010; Poulain, 2017).

Existen importantes diferencias sociológicas entre los estudiantes que gozan del beneficio Baes y un amplio espectro de alimentos que se puede adquirir en supermercados. Además, la tarjeta Baes puede utilizarse también en comedores universitarios y en locales de comida rápida. Teniendo en cuenta la literatura examinada y esta variedad de factores individuales y contextuales, la hipótesis de nuestra investigación es la siguiente: el uso de la beca Baes que hacen los estudiantes universitarios varía según sus características sociodemográficas. El objetivo de este estudio exploratorio es examinar la influencia de cinco variables sociológicas (género, modo de residencia, carrera y curso, etnia y posición socioeconómica) en el uso que hacen de la beca de alimentación Baes los estudiantes de la Universidad de La Frontera en la ciudad de Temuco, Chile.

Método

Participantes

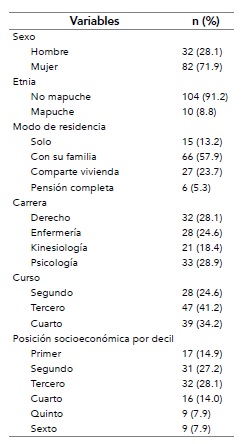

Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia formada por 114 estudiantes de la Universidad de La Frontera matriculados en segundo, tercero o cuarto curso de algunas de las siguientes cuatro carreras: Derecho, Enfermería, Kinesiología y Psicología (tabla 1). Se seleccionaron cuatro carreras de facultades distintas con el objetivo de obtener una muestra diversa y lo más representativa posible del estudiantado de la Universidad de La Frontera.

Los criterios de inclusión fueron: a) ser estudiante de la Universidad de la Frontera; b) estar enrolado en segundo, tercero o cuarto de carrera; c) ser beneficiario del programa Junaeb Baes. Quedaron excluidos de la muestra los estudiantes matriculados en primero o quinto de carrera por considerar que, unos están todavía habituándose a la vida universitaria, y los otros están con un pie fuera en los centros de prácticas. También se excluyó a los estudiantes pertenecientes a deciles superiores por no tener acceso al programa Junaeb Baes.

Instrumento

Para conocer el uso de la tarjeta Junaeb se empleó el instrumento ya mencionado Junatest (Levío & Guerrero, 2015). Esta encuesta se compone de 20 preguntas de opción múltiple, de las cuales ocho indagan cuánto dinero de la tarjeta Junaeb se gasta al mes en supermercados, locales de comida rápida o grupos de alimentos específicos (por ejemplo, lácteos, frutas y verduras, embutidos, etc.), diez indagan en qué cantidades a la semana se consumen estos alimentos específicos (cuántos kilos, litros o paquetes según corresponda) y dos con qué frecuencia a la semana y al mes se consume comida rápida. Cada pregunta de la encuesta fue analizada de forma separada para obtener el detalle del uso de la tarjeta Junaeb. Adicionalmente, en nuestra investigación solicitamos a los participantes información acerca de su género, modalidad de residencia (solo o acompañado), carrera y curso en el que estaban matriculados, posible pertenencia a la etnia mapuche y, finalmente, decil al que pertenecían. En el caso de la etnia, se clasificó a los sujetos como pertenecientes a la etnia mapuche cuando respondieron afirmativamente a las siguientes dos preguntas: 1) ¿tiene usted ascendencia o apellido mapuche?; 2) ¿se considera usted participante activo de la cultura mapuche?

La selección e inclusión de las variables sociológicas en el instrumento final se realizó tras una revisión de literatura sobre antropología, sociología y psicología de la alimentación (Contreras & Gracia-Arnáiz, 2005; Ogden, 2010; Poulain, 2017), y tras realizar una serie de entrevistas exploratorias con funcionarias de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de La Frontera, quienes están encargadas de administrar la tarjeta Baes en dicha universidad.

Procedimiento

Se contactó con los estudiantes vía correo electrónico institucional de la Universidad de La Frontera, mediante docentes de la carrera correspondiente y, en algunos casos, uno de los autores o autoras se personó en el aula para solicitar a los estudiantes que respondieran a la encuesta. En todos estos casos, se incorporó una explicación de los objetivos e implicancias prácticas de participar en el estudio y se incluyó un consentimiento informado que explicitaba aspectos como confidencialidad y voluntariedad de participar, así como la ausencia de riesgos a su integridad física o mental. El cuestionario fue aplicado en línea usando formularios de Google. Solo los estudiantes que aceptaron voluntariamente responder al cuestionario, después de leer y aprobar el consentimiento informado, pudieron acceder a la encuesta y completarla. Las respuestas fueron recogidas durante el mes de junio de 2016.

Análisis estadístico

La prueba de Kolmogorov-Smirnov determinó que ninguna de las variables de estudio cumple con el supuesto de normalidad; por consiguiente, se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas. De esta forma, se aplicaron las pruebas de Chi cuadrado para verificar si existían diferencias entre los grupos de variables sociodemográficas u otras de interés. Esto se complementó con la revisión de los residuos estandarizados corregidos (≥ 1.96) a fin de identificar en qué celdas se encontraban las diferencias. Para identificar posibles asociaciones entre variables sociológicas y el uso de la tarjeta Baes se utilizó la prueba de Tau b Kendall (τb), debido a que presentan un nivel de medición ordinal. Este estudio trabajó con un nivel de significación de ⍺ = .10, tomando en consideración las sugerencias de diversos autores, quienes indican que una mayor flexibilidad del estadístico alfa es recomendada para estudios exploratorios (Kim & Choi, 2019; Schumm et al., 2013).

Resultados

Para la presentación de resultados se ha considerado fundamentalmente la relación entre las cinco variables sociológicas (tomadas como independientes o causas) y el uso de la tarjeta Baes en supermercados, comedores universitarios (menú Junaeb) y locales de comida rápida (variables dependientes o efectos). En algunos casos se ha considerado relevante presentar los resultados que relacionan las variables sociológicas con la compra de alimentos. Solo en ciertos casos se han encontrado correlaciones estadísticas significativas.

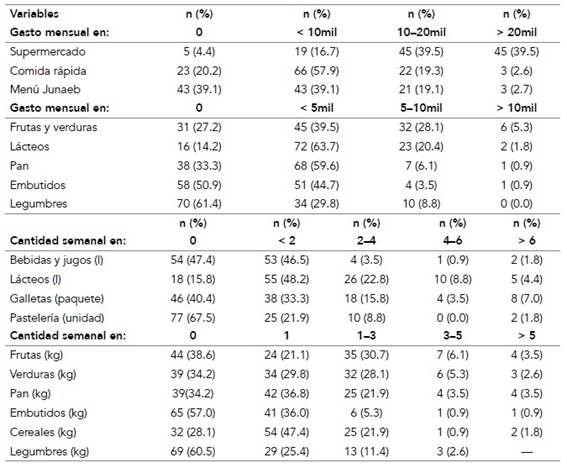

Distribución del gasto del dinero Baes

El 39.5% de los participantes dice gastar en supermercados más de 20 mil pesos al mes. El mismo porcentaje reporta un gasto de entre 10 y 20 mil pesos. Solo el 4% declara no usarla en supermercados. El 20.2% de la muestra afirma no usar la Baes en locales de comida rápida. El 57.9% gastaría menos de 10 mil pesos en dichos locales y solo un 2.6% dice gastar más de 20 mil pesos en comida rápida. Finalmente, un 39.1% no adquiere el menú Junaeb, el mismo porcentaje gasta menos de 10 mil pesos en dicho menú y solamente un 2.7% dijo gastar más de 20 mil pesos en menú Junaeb (tabla 2).

Diferencias según variables demográficas Género

No se observan diferencias significativas según género en el gasto de dinero mensual en supermercados, comida rápida y menú Junaeb. En cuanto a la relación entre género y el dinero gastado en cierto tipo de alimentos, se observa que un mayor porcentaje de mujeres reporta comprar más entre 2 a 4 paquetes de galletas azucaradas, en comparación con los hombres (χ² = 9.762; p = .045).

Modo de residencia

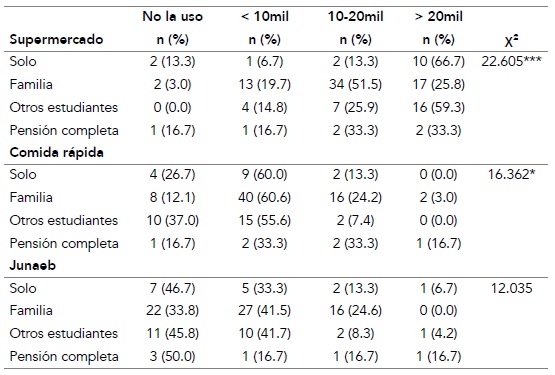

Una amplia mayoría de los estudiantes que viven solos o comparten residencia con otros estudiantes gastan más de $20 000 en supermercados al mes (χ² = 22.605; p = .007). Poco más de la mitad de los que viven con la familia gastan entre $10 000 y $20 000. Los que menos dinero emplean en el supermercado son aquellos que viven en pensión completa (tabla 3). En cambio, estos últimos son los que más gastan en locales de comida rápida. Quienes viven solos o comparten departamento presentan un gasto parecido en locales de comida rápida, el cual es notablemente inferior a quienes viven en pensión completa (tabla 3). La tabla 3 muestra que una amplia mayoría de los encuestados, sin importar el tipo de residencia, destina poco o ningún dinero de la tarjeta Baes a la adquisición del menú Junaeb.

Tabla 3 Diferencias en gasto mensual de supermercado, comida rápida y menú Junaeb según modo de residencia

Nota. * p < .10, ** p < .05, *** p < .01

Las diferencias en el gasto en comida rápida se replican en la cantidad de días por semana que se visitan establecimientos de comida rápida (χ² = 30.299; p < .001). Quienes viven solos o con otros estudiantes son los que menos visitan dichos locales, mientras que quienes viven con su familia son los que más los frecuentan (el 72.7% consume comida rápida de 1 a 3 veces por semana). Una situación parecida se da en el número de días por mes que se consume comida rápida (χ² = 16.876; p = .051). Un 40% de quienes viven solos no consumen y un 78.8% de quienes viven con su familia visitan establecimientos de comida rápida de 1 a 7 días al mes.

El gasto mensual en lácteos es más elevado en los participantes que viven con su familia, mientras quienes viven en pensión completa son los que menos gastan en ello. Los participantes también reportaron un gasto nulo o mínimo en legumbres, siendo los que viven con su familia (χ² = 12.288; p = .056) los que menos cantidad adquieren. Algo parecido se puede observar en el gasto en fruta (χ² = 20.223; p = .063) y verdura (χ² = 25.098; p = .014). Quienes viven solos o comparten departamento son los que más dinero destinan a ello. Finalmente, la cantidad reportada de litros de bebidas azucaradas (χ² = 21.135; p = .048) comprados es inferior a los dos litros semanales en la mayoría de los encuestados, si bien aquellos que viven en pensión completa reportaron la mayor cantidad.

Año de carrera

Se encontró una correlación inversa entre el año de carrera y el gasto mensual en supermercados (τb = -.14; p = .065). Los datos también permiten observar una tendencia a incrementar el uso de la tarjeta Baes en menús Junaeb a medida que los estudiantes avanzan cursos en su carrera universitaria.

Etnia

Se observaron diferencias significativas en la cantidad de dinero mensual gastado en supermercados según etnia. El total de los estudiantes mapuche encuestados (χ² = 7.922; p = .048) reportó un gasto superior a los diez mil pesos, mientras que solo el 76.9% de los no mapuche dijo gastar la misma cantidad. No se encontraron diferencias significativas en el gasto de comida rápida, ni en la compra de menú Junaeb. Sí se observaron diferencias en la cantidad de alimentos comprados en los supermercados. Los mapuche compraron significativamente más cereales (χ² = 11.630; p = .020) y más frutas (χ² = 13.958; p = .007).

Posición socioeconómica

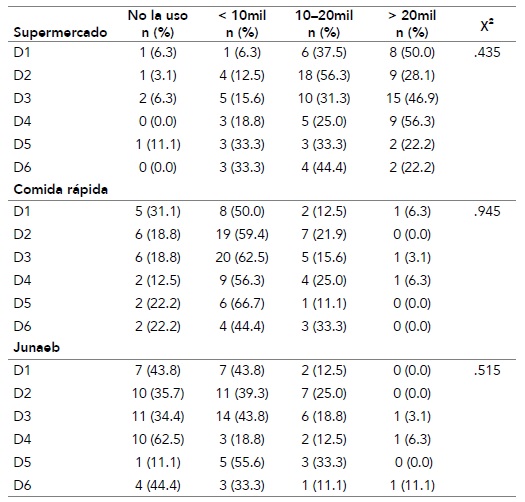

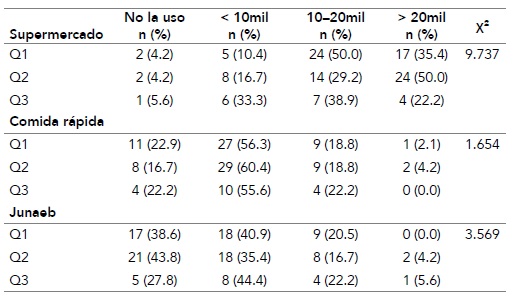

Si bien no se han encontrado correlaciones entre deciles y gasto mensual reportado en supermecados, comida rápida o menú Junaeb, sí se observa que, a mayor decil, se tiende a gastar menos en supermercados y más en menú Junaeb. Así, el porcentaje de estudiantes que dicen gastar más de 10 mil pesos en supermercados es un 39.7% superior en el quintil 1 (deciles 1 y 2) comparado con el quintil 3 (deciles 5 y 6). El número de estudiantes que reportan gastar 10 mil pesos o más en menú Junaeb es un 35.6% inferior en el quintil 1 comparado con el quintil 3. El gasto en comida rápida no presenta variaciones notables según decil o quintil (tablas 4 y 5).

Tabla 4 Diferencias en gasto mensual de supermercado, comida rápida y menú Junaeb según quintil

Nota. * p < .10, ** p < .05, *** p < .01

Los datos arrojaron dos correlaciones estadísticamente significativas. A mayor decil, mayor es el número de litros de bebidas y jugos azucarados que los estudiantes dicen comprar semanalmente en el supermercado (τb = .16; p = .041), y menor es el número de litros de lácteos adquiridos (τb = -.22; p = .002).

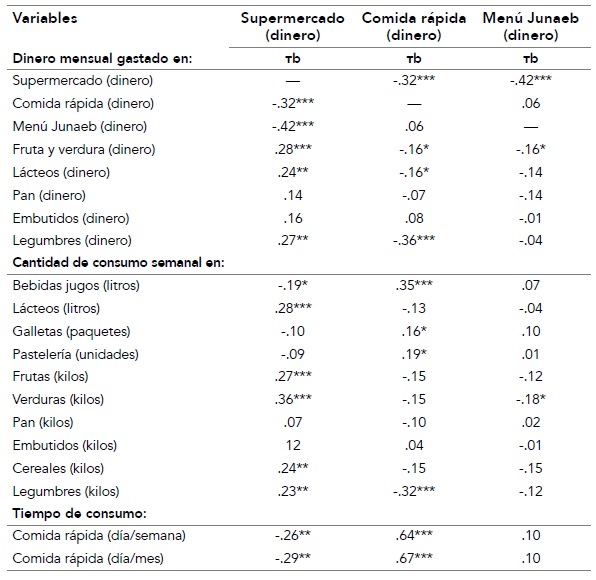

Gasto en supermercados (asociación entre variables de estudio)

Finalmente, al revisar la asociación entre variables de estudio (tabla 6), se observa que existe una correlación directa y significativa entre el dinero gastado en el supermercado y el dinero gastado en lácteos (p < .001), frutas (p < .001), verduras (p < .001), cereales (p = .001) y legumbres (p = .003).

Gastar en el supermercado también correlaciona con la compra de mayor cantidad de frutas y verduras (p < .001), lácteos (p = .004) y legumbres (p = .001). Por otro lado, gastar en el supermercado correlaciona inversamente con la cantidad adquirida de bebidas y jugos (p = .030), gasto en comida rápida (p < .001), gasto en menú Junaeb (p < .001) y número de visitas a establecimientos de comida rápida por semana (p = .002) y por mes (p = .001). El perfil sociológico de la persona que más gasta en supermercados sería un estudiante de segundo curso, que vive solo o con otros estudiantes, y pertenece a los primeros deciles.

Discusión

Esta investigación aplicó un instrumento cuantitativo para conocer la influencia de ciertos factores sociológicos en el uso que hacen las y los universitarios de la tarjeta Baes. Se confirma la hipótesis de trabajo al haber encontrado correlaciones y asociaciones significativas entre las variables sociodemográficas y las variables de uso de la beca Baes. Los factores sociológicos más relevantes para explicar el uso de la beca Baes serían la posición socioeconómica y el modo de residencia. Ambas variables parecen ser las más influyentes en la cantidad mensual de dinero gastado en el supermercado, en el menú Junaeb y en el tipo de alimentos adquiridos. El gasto en locales de comida rápida, en cambio, se explicaría menos desde la variable económica y más desde la variable modo de residencia y, quizá, de género. El gasto en supermercado y en menú Junaeb también se vería influido por el año de carrera, pero no por el género. Usar la tarjeta Baes en supermercados correlacionó positivamente con la compra de alimentos saludables y negativamente con menú Junaeb, comida rápida y bebidas azucaradas.

Estos resultados muestran la necesidad de tener en cuenta factores sociológicos en el estudio, comprensión y explicación del uso de la beca Baes. Si bien la cantidad de correlaciones estadísticamente significativas halladas en el estudio no es muy elevada, futuros estudios con muestras más amplias e instrumentos ad hoc podrían inspirarse en nuestros resultados para encontrar asociaciones significativas entre variables sociológicas, modos de uso del dinero Baes y la cantidad o el tipo de alimentos adquiridos. Los hallazgos de esta investigación nos permiten hipotetizar que el uso de la Baes para la compra de alimentos saludables depende también de variables sociológicas y no solo de las condiciones normativas que actualmente regulan los usos de la Baes. Esta afirmación se sustenta en el hecho que los menores deciles o ciertos modos de residencia se asocien con un mayor gasto en supermercado y, a su vez, un mayor gasto en supermercado correlacione positivamente con la compra de fruta, verdura y legumbre, y negativamente con bebidas azucaradas y consumo en locales de comida rápida.

Nuestra investigación también puede ayudar a explicar por qué los estudios previos no han encontrado ninguna relación entre el uso de la tarjeta Baes y el estado nutricional de sus usuarios (Levío & Guerrero, 2015; Ratner et al., 2012). Los usos que se dan a las Baes parecen estar tan condicionados por necesidades económicas (quintil de pertenencia) y prácticas sociales (modo de residencia), que difícilmente estarían motivados por la intención consciente de adoptar distintas dietas. Dada la pronunciada desigualdad económica que estructura o caracteriza a la sociedad chilena (Departamento de Estudios Laborales, 2017), la beca Baes sería un instrumento que permitiría reducir las diferencias de poder adquisitivo alimentario y tratar de igualar así la cantidad y variedad de alimentos entre los tres primeros quintiles. Es decir, la beca Baes no contribuiría a la modificación de la cultura alimentaria de los tres primeros quintiles -probablemente homogénea- sino a asegurar que los tres quintiles tengan los recursos suficientes para practicarla.

Por otra parte, si bien es cierto que los estudiantes que reportaron gastar más en comida rápida son aquellos que viven o bien con sus familias o en pensión completa, y esto podría llevar a pensar que su estado nutricional debería ser algo distinto, la realidad es que más del 75% de los estudiantes dijeron gastar de cero a 10 mil pesos en comida rápida y el 97% de la muestra dijo consumir en dichos locales de 0 a 3 veces por semana. Por consiguiente, este uso de la Baes difícilmente podría traducirse en diferencias en el estado nutricional. Estos datos e hipótesis estarían en consonancia con el hecho de que las conductas alimentarias de las y los universitarios chilenos son similares, sin distinción de clase social y sin importar si gozan del beneficio Baes (Ratner et al., 2012; Rodríguez et al., 2013).

También es necesario considerar que uno de los errores más comunes en estudios de consumo alimentario es identificar alimentos comprados con alimentos realmente consumidos (Contreras & Gracia-Arnáiz, 2005, p. 176). Especialmente en el caso de los alimentos adquiridos en el supermercado, la distancia que hay entre comprar y consumir es mayor de lo que se acostumbra a creer. Factores sociales (grupo de gente con el que se convive), factores culinarios (transformación de los alimentos comprados en alimentos listos para consumir) y conductas alimentarias (cantidad servida, cantidad finalmente ingerida y cantidad desperdiciada), hacen verdaderamente difícil saber el consumo efectivo de alimentos a partir de instrumentos cuantitativos como el Junatest. Los resultados de este estudio apuntan tendencias de uso de la beca Baes según distintos factores sociológicos, pero difícilmente permiten relacionar dichos factores con consumo real de alimentos. Esta sería otra razón para explicar por qué estudios anteriores no han encontrado relación entre uso o posesión de la Baes y estado nutricional (Levío & Guerrero, 2015; Ratner et al., 2012). Si futuros estudios quisieran relacionar el uso de la Baes con el consumo real de los participantes o con su estado nutricional, deberían complementar la aplicación del instrumento Junatest con alguno de los distintos instrumentos disponibles para medir el consumo de alimentos (Dao et al., 2019).

Debido a las limitaciones de este estudio que se presentan más adelante, es difícil extraer recomendaciones prácticas definitivas para el programa Junaeb. Sí que debería servir como acicate para tener en cuenta ciertas variables sociológicas al estudiar cómo aumentar el impacto positivo de la beca Baes. Estudios con una muestra mayor y en distintas universidades permitirán contrastar las asociaciones entre el decil de pertenencia y el modo de residencia y el uso de la Baes. De reforzarse los resultados de esta investigación, el programa Junaeb debería considerar la posibilidad de, por un lado, repartir los fondos entre los estudiantes no de manera homogénea, como se hace en la actualidad, sino proporcional al decil de pertenencia; y, por otro lado, de tener en cuenta otros factores sociodemográficos como el modo de residencia, pues además de los resultados de este estudio, otras investigaciones han mostrado que dicho factor puede influir en los comportamientos alimentarios de la población universitaria (Kyrkou et al., 2018; Marquis et al., 2019). Esto podría posibilitar el aumento de la cantidad de dinero del programa Baes que termina destinándose a la compra de frutas, verduras y legumbres, ingredientes básicos de una dieta saludable y sustentable (Mbow & Rosenzweig, 2019; Willett et al., 2019). Esta recomendación está en consonancia con las recomendaciones emanadas de un estudio reciente que comparó el impacto de becas institucionales de tipo económico en la retención y graduación de sus beneficiarios en tres universidades australianas. Según sus autores, para aumentar el impacto positivo de dichas becas es necesario tener en cuenta, además de la posición socioeconómica, distintos factores sociológicos como, por ejemplo, si se tiene hijo/a(s), antecedentes educativos familiares, etc. (Zacharias & Ryan, 2020).

Este estudio es de naturaleza exploratoria, por lo que presenta varias limitaciones. Destacan el poco número de varones que respondieron la encuesta aplicada (27.9%) y el todavía más reducido número de encuestados que se autoidentificaron como mapuche (8.1%). Debido a que estudios entre población universitaria de otros países han mostrado que el género influye en los hábitos alimentarios (Ahmed et al., 2019; Marquis et al., 2019; McCloskey, 2019; Olfert et al., 2019; von Bothmer & Fridlund, 2005), es posible que el bajo número de varones que participó en este estudio haya podido alterar las inferencias realizadas. Sin embargo, según la percepción de las funcionarias de la Dirección de Desarrollo Estudiantil entrevistadas, hombres y mujeres harían un uso similar de la Baes. Dicha percepción es coherente con estudios previos entre población universitaria chilena que no han mostrado diferencias de hábitos alimentarios entre sexos (Chales-Aoun & Merino-Escobar, 2019; Espinoza et al., 2011; Rodríguez et al., 2013). En cuanto a los mapuche, debido a que la mayoría de los que participaron pertenecen a los primeros tres deciles y la mitad de ellos vive con otros estudiantes, es difícil saber si sus usos de la Baes se deben al factor etnia o a los factores socioeconómicos o modo de residencia. La limitación geográfica de este estudio también complica la extrapolación de resultados al resto del país.

Por otro lado, existen ciertos factores de estructura familiar que podrían estar alterando la interpretación de los datos. Por un lado, se ha observado que los estudiantes que son padres usarían la Baes para alimentar a sus hijos. Por otro lado, algunos estudiantes venden la tarjeta Baes a sus padres para que compren en el supermercado. De esta forma, ciertos estudiantes podrían estar ocupando los 32 mil pesos para satisfacer otras necesidades, no exclusivamente alimentarias. Futuras investigaciones de naturaleza cualitativa podrían ayudar a esclarecer cómo interpretar de manera oportuna las asociaciones halladas, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de estructura familiar de los participantes.

Finalmente, sería necesario desarrollar un instrumento ad hoc para estudiar el uso de este beneficio alimentario que, por un lado, considere las nuevas posibilidades de uso de la tarjeta Baes incorporadas en 2019 y, por el otro, pregunte por el gasto en intervalos de máximo cinco mil pesos. El Junatest considera intervalos de diez mil pesos, un rango demasiado impreciso que probablemente dificulta la aparición de correlaciones entre características sociodemográficas y la cantidad de dinero gastado.

Como conclusión, esta investigación muestra que los factores sociológicos condicionan el uso que los estudiantes de la Universidad de La Frontera hacen del beneficio Junaeb Baes. Por lo tanto, futuras investigaciones sobre el programa Baes deberían considerar al menos la posición socioeconómica y el modo de residencia de sus beneficiarios. La variable género no parece condicionar el uso de la Baes, pero dada la extensa literatura existente sobre las diferencias entre hombres y mujeres en hábitos nutricionales, parece necesario que nuevos estudios pongan a prueba esta relación en otros contextos y con muestras de mayor calado. El uso en supermercados se correlaciona positivamente con la compra de alimentos saludables y negativamente con la compra de alimentos no saludables y gasto en locales de comida rápida. El perfil de estudiante que más compra en supermercados pertenece a los primeros deciles y vive solo o con otros estudiantes. Es necesario seguir estudiando el uso de la beca Baes según factores sociológicos con el objetivo de diseñar políticas de uso de la misma y programas de educación nutricional basados en evidencia empírica que ayuden a los universitarios a adoptar patrones saludables de consumo y alimentación.

Los resultados de este estudio de caso pueden ayudar a orientar tanto la creación de programas de ayuda alimentaria para la niñez y juventud en Latinoamérica, como la investigación de los mismos ya existentes en el continente. Nuestro estudio muestra que la relación entre becas y consumo de alimentos saludables es compleja. Por ejemplo, a escala individual, se observa que las variables sociodemográficas podrían ejercer un efecto de mediación entre las becas de alimentación, la compra y el consumo final de alimentos. Descubrir cómo los jóvenes perciben la eficacia de la buena alimentación para el cuidado de su salud también puede ser clave para entender por qué algunas políticas en salud juvenil aparentemente bien diseñadas, suelen tener un éxito parcial. Por otro lado, nuestro estudio apunta a que las relaciones entre pares, la estructura de convivencia en el hogar y los diversos entornos socioeconómicos son variables claves en el ámbito contextual. Partiendo de estos resultados, futuras investigaciones que combinen datos cualitativos y cuantitativos, con muestras más amplias, deberán identificar cómo intervienen dichas variables en los procesos de decisión que van desde la obtención de la beca al consumo final de alimentos saludables.