Introducción

El artículo tiene como aspecto central a la identidad juvenil, la cual se representa a través de repertorios identitarios plurales que los caracterizan «por su condición de trabajadores, empresarios, campesinos, indígenas, hombres o mujeres, estudiantes, activistas o militantes de alguna causa ideológica o política, por lo cual los jóvenes no son jóvenes de tiempo completo y en todas las situaciones» (Valenzuela, 2012, p. 82), aunque criminalizados y estigmatizados a fin de justificar actos de abuso y vejaciones contra ellos y ellas (Valenzuela, 2012). Sin embargo, no se trata de un estudio contemporáneo, sino de una época anterior, cuya manifestación es fundamental para analizar el proceso juvenicida con el cual habría operado el Estado peruano. El objetivo del artículo no es «reificar a la violencia como un objeto en sí mismo para las ciencias sociales, sino al contrario, proponer que de su observación cuidadosa y sistemática podemos aprender mucho acerca del estado actual de nuestras sociedades» (Castro, 2013, p. 25). Para ello contextualizaremos el momento histórico elegido.

En el Perú la década de 1960 fue sumamente turbulenta. El país parecía avanzar por una senda «paleocapitalista en las áreas blanco-mestizas» (Thorndike, 1992, p. 106); no obstante, estaría a punto de estallar por el racismo, la explotación, la explosión demográfica, el desigual reparto geográfico de la riqueza y la heterogeneidad social inconexa (Thorndike, 1992). Así, la década empieza con el «cuartelazo» efectuado por una Junta Militar que denunció irregularidades en las elecciones de 1962, tomando el poder hasta 1963. En las elecciones de ese año, el ganador fue Belaunde Terry, candidato de las clases medias. A pesar de las promesas efectuadas, no pudo cumplir la tan ansiada reforma agraria que venía exigiendo el Perú desde los conflictos campesinos surgidos en el gobierno de Leguía (1919-1930). El Congreso, dirigido por la oposición, impediría cualquier posibilidad.

En aquel entonces, las juventudes urbanas y universitarias eran abiertamente políticas, persiguiendo ideales como la «revolución, la reforma agraria, una alianza latinoamericana para detener al imperialismo, y generar democracias populares» (Thorndike, 1992, p. 37). En efecto, para Cotler (2005), la intervención juvenil fue fundamental entre las décadas de los cincuenta y setenta, en la medida que deslegitimaron el régimen de dominación, se constituyó en una vanguardia de fuerzas políticas redentoras «dispuestas a corregir los seculares males mediante la transformación revolucionaria del orden social, como condición necesaria para crear un futuro pletórico de posibilidades colectivas fundado en la igualdad, la libertad y la fraternidad» (Cotler, 2005, p. 12).

Entre 1962 y 1965 estallaron guerrillas convencidas de que despertarían la rebelión gracias a la enérgica decisión de una pequeña vanguardia armada. Sin embargo, fue «indiferencia, hostilidad y extrañeza, antes que adhesión, lo que los guerrilleros encontraron en sus efímeras acciones militares» (Contreras & Cueto, 2007, p. 317). De esta manera, y producto de la migración masiva a Lima, «crecía un estamento juvenil nada dispuesto a tolerar la opresión feudal de sus padres, iniciándose la aceleración del llamado mestizaje cultural» (Thorndike, 1992, p. 108). Finalmente, en 1968, tuvo lugar el golpe militar de las Fuerzas Armadas, que designaron como presidente de facto a Juan Velasco Alvarado, quien expropió numerosas haciendas pertenecientes a poderosos gamonales a lo largo del país, irrumpiendo contra una lógica de poder que se había instalado desde los inicios de la república. Inclusive amenazaría severamente a los hacendados, «advirtiéndoles que no debían provocar más la cólera del pueblo si es que no querían acabar colgados de los postes. La tierra pasaba a ser de quien la trabajaba. Esa era la nueva ley» (Thorndike, 1992, p. 232).

Planteamos que dicha década fue fundamental por los significativos cambios políticos, económicos y sociales que fomentaron una participación juvenil muy activa. La leva militar funcionó como una estrategia para cercenar la iniciativa juvenil, de cara al control estatal de los cuerpos juveniles. Se propone esta década, además, por ser la de mayor alcance histórico, la cual cuenta aún con fuentes de memoria histórica vivas. Se estudia la leva militar, la cual obligó a miles de hombres mayores de 21 años a formar parte de las filas castrenses. Este abuso de la fuerza sería un claro acto de violencia sostenido en discursos de seguridad política. En efecto, cuando la dictadura es abierta, «la violencia se ampara en la promulgación de un cuerpo jurídico que legaliza el terror, de manera que los decretos represivos se instauran y justificados en ellos, la violencia del Estado se ejerce sin límites» (Figueroa, 2001, p. 57). El interés del artículo radica en jóvenes anónimos, cuya existencia no fue analizada desde las ciencias sociales por existir al margen de toda trascendencia partidaria o revolucionaria: pertenecían a diversos particularismos identitarios. ¿Qué sucedió con las juventudes en la década de 1960?, ¿cuáles fueron las características de la violencia política ejercida por el Estado hacia las juventudes en el Perú durante la década de 1960 mediante la leva militar? Cabe resaltar que, pese a las múltiples perspectivas teóricas existentes para comprender el problema abordado, se opta por un enfoque y un estado del arte determinado que no anula otras posturas, aunque sí prescinde de ellas a fin de plantear el problema desde una determinada mirada sociológica.

Metodológicamente, se parte de la historia oral como herramienta que buscará no solo reconocer la memoria conservada de sus protagonistas, sino estudiar «experiencias dolorosas que retoman las experiencias de negación de las personas, experiencias que cuando son compartidas con otros permitirán construir una comunidad ética» (Almanza, 2013, p. 32). El estudio de la memoria colectiva permitiría «sistematizar experiencias vividas, aprender de los aciertos y errores, reconstruir procesos a partir de la oralidad» (Álvarez, 2017, p. 103), de manera «que puedan garantizar la no repetición de la violencia, pero para ello es insustituible la activación de las experiencias sufridas, la reflexión sobre las mismas, la comprensión contextual de las acciones, en suma, la vigencia de la memoria como garante de no repetición de la barbarie» (Almanza, 2013, p. 49).

Si bien, la historia ha dado más importancia a las fuentes escritas por tradición, ha desconocido la potencialidad que las fuentes orales encierran, sin caer en una suerte de primitivismo romántico (Betancourt, 2004). En síntesis, se trata del reconocimiento de una tradición clandestina y de entidades políticamente negadas, reflexiones que plantean aspectos irreductibles de la memoria que la historia no puede representar (Sorgentini, 2003). De esta manera, la historia de las emociones y de los sentimientos se transforma en un relato sobre los afectados; una especie de categoría que multiplicaría su potencial heurístico, en diálogo con otras, gracias a su transversalidad (Barrera & Sierra, 2020). A modo de conjetura general, se sostiene que la leva militar habría sido funcional para el uso discriminatorio estatal entre jóvenes de sectores pobres y populares, y aquellos pertenecientes a los sectores medios y altos con acceso a la educación superior. Este ejercicio de remembramiento y fabricación de individuos se legitimaría dado el autoritarismo con el que se ha gobernado en un país cuyo tutelaje militar es parte integral de su historia y que se hizo presente en dicha década.

El juvenicidio del que fue objeto dicho sector en aquel contexto histórico implicó escenarios sociales amplios que incluyen «procesos de precarización económica y social, la estigmatización y construcción de grupos, sectores o identidades juveniles desacreditadas, la banalización del mal o la fractura de los marcos axiológicos junto al descrédito de las instituciones y las figuras emblemáticas de la probidad» (Valenzuela, 2012, p. 15). Se tiene como especial consideración dar cuenta de imaginarios que estigmatizaron a los hombres más vulnerables, apelando a patrones violentos de sumisión y degradación, en tanto, «el continuo estado de indefensión de las poblaciones y la falta de institucionalidad nublan toda posibilidad de protección política y exponen, por el contrario, la vida a una completa impunidad» (Prada-Sanmiguel, 2016, p. 1547).

Ahora, el servicio militar obligatorio implica reclutar coercitivamente, amenazando con sanciones legales ante la negativa de cumplir tal mandato, lo que es incoherente con la libertad individual (Rodríguez & Abusada, 2014). El servicio militar en el Perú, después de promulgada la Independencia, ha sido motivo de diversas modificaciones y controversias vinculadas a su modalidad, sea obligatorio o sea voluntario, así como los métodos de reclutamiento. Fue la Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1898 la primera en normar su prestación. Tenía como objetivo movilizar grandes ejércitos en caso exista un enfrentamiento bélico (Velásquez, 2019). Las víctimas de estas levas eran adolescentes y jóvenes de sectores pobres, rurales y vulnerables. Debido a ello, el servicio militar, para inicios el siglo XX, equipó sus filas de personas demacrados por el hambre y analfabetas, en tanto pertenecían a sectores marginalizados (Toche, 2005).

Es en tiempos contemporáneos cuando se criticó la leva como un sometimiento irregular al servicio militar obligatorio. Según indica la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (1996), se impondría, en aquel entonces, mediante el amedrentamiento a adolescentes entre los 15 y 18 años. A decir de las investigaciones de la Coordinadora, realizadas en el gobierno fujimorista, se trataba de una detención arbitraria violatoria de los derechos humanos. Los casos identificados, gracias a testimonios y denuncias de familiares y protagonistas, indican situaciones como las de Carlos Callirgos (23 años), quien en 1998 fue obligado a realizar el servicio militar en el cuartel El Milagro, en Bagua, Amazonas. Posteriormente, ingresó al hospital con 31 kilos, «presentando un cuadro de deshidratación severa, desnutrición crónica y diarrea infecciosa» (Defensoría del Pueblo, 2002, pp. 20-21), finalmente falleciendo. Un segundo caso es el de Amancio Octavio Canayo en el año 2001, quien habría sido víctima de maltratos, llevándole al suicidio. También se identificaron torturas, como la de siete civiles que fueron detenidos arbitrariamente en Huánuco, siendo víctimas de violencia física y psicológica «mediante los métodos del ahogamiento en agua con detergente, aplicación de electricidad y golpes en la cabeza» (Defensoría del Pueblo, 2002. p. 29).

En otro caso, un joven fue agredido con golpes de puños y puntapiés, introduciéndole a un costal y arrojado a un pozo de agua. Desesperado, desertó y retorno a su domicilio, siendo llevado nuevamente por unos soldados al cuartel. Por otra parte, se demostró que no existe una evaluación adecuada del estado mental de los jóvenes reclutados, tal como lo demuestra el caso de un joven de 17 años en Bagua, quien, luego de presentarse en perfectas condiciones, desarrolló una enfermedad mental debida al rigor de la vida militar. Se trata entonces de un «orden desordenado, una suerte de normalización de la violencia donde esta llega a ser parte de orden natural de las cosas» (Castro, 2013, p. 30). Lurgio Gavilán escribiría en sus memorias cuando en la década de 1980, en pleno conflicto armado interno, sirvió como niño-soldado a sus 15 años al Ejército peruano. Relataría del siguiente modo su entrenamiento en Los Cabitos, en Ayacucho:

Entramos al canal y nos bañamos con las heces de los animales que había degollado, la gente nos miraba (…). Al día siguiente matamos a cuchillazos a tres perros y nos bañamos con su sangre, luego tomamos avena con pólvora. En el campo de tiro nos pasábamos una dinamita prendida con una mecha más o menos larga. (Gavilán, 2021, p. 122)

Con base a toda esta información, la Defensoría del Pueblo elevó una propuesta de reforma de ley en 1999 denominada Lineamientos para la reforma del servicio militar: hacia un modelo voluntario. No solo se buscaba acabar con las torturas, muertes y levas, sino también la profesionalización militar acorde con los nuevos tiempos y avances tecnológicos, contando con el apoyo del Ejecutivo, el cual anunció en 1999 el servicio voluntario (Abad, 2010). El Congreso aprobaría la Ley 27178, entrando en vigencia en el año 2000. El expresidente Fujimori buscaba legitimarse frente a las nuevas elecciones presidenciales que se avecinaban, más aún cuando se visibilizaban públicamente los abusos contra los reclutas (Instituto de Defensa Legal & Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2009). Sin embargo, en años posteriores, los casos de maltratos físicos y psicológicos continuarían (Defensoría del Pueblo, 2008). En el año 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala, se estableció un decreto legislativo discriminatorio, al plantear el pago de una multa, correspondiente al 50% de la unidad impositiva tributaria, para las personas que fueran sorteadas y no asistieran al servicio militar. Dicha norma fue suspendida dado que el Tribunal Constitucional del Perú la consideró discriminatoria en la medida que el pago no era accesible para la población en situación de pobreza (Fowks, 2013).

Método

Para la recolección de datos se siguen presupuestos epistemológicos desde un enfoque comprensivo. Así, se plantea otra narrativa, distinta de la unilateralidad estatal que tiende a imponer determinados mecanismos de defensa que buscan su legitimidad (Butler, 2006). Para ello, se plantean entrevistas a sujetos cuya «competencia como relatores o meta-narradores de su propia cultura» (Ferrándiz, 2011, p. 96) es fundamental. Si bien el entrevistado «no coincide necesariamente con el mundo exterior que trae consigo el entrevistador, siendo difícil que coincidan las expectativas» (Ferrándiz, 2011, p. 114), no debe existir el temor de ser atrapados por otro punto de vista, «de encontrarlo contagioso, de sufrir una peligrosa infección moral por pensar en el presunto enemigo» (Butler, 2006, p. 32). Así, «desde un punto de vista interpretativo, lo que se busca es el mundo subjetivo del entrevistado y su riqueza significativa» (Ferrándiz, 2011, p. 114).

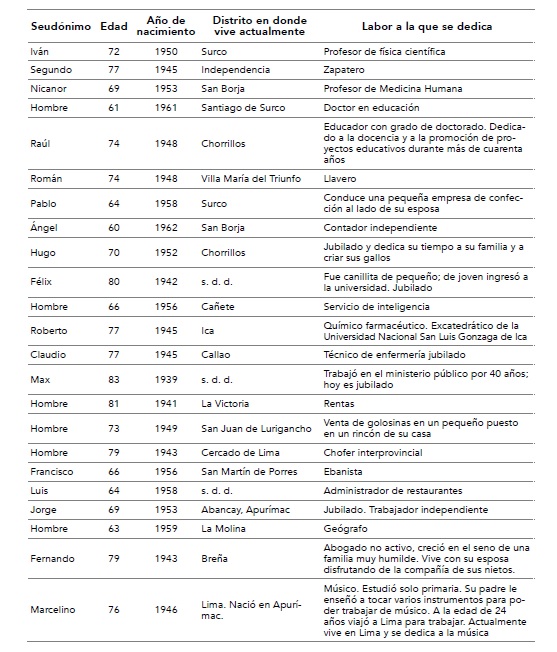

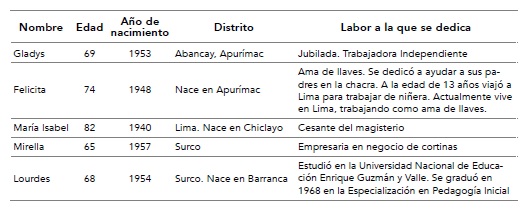

Finalmente, se parte del concepto juventud como uno que adquiere sentido «en cronotopos históricamente contextuados y dentro de ámbitos relacionales» (Valenzuela, 2012, p. 86), siendo fundamental para ello «identificar las condiciones objetivas donde se despliegan sus proyectos de vida, sus aspectos socioeconómicos, sus adscripciones culturales y sus repertorios identitarios» (Valenzuela, 2012, p. 86). La historia de vida aplicada recabó la experiencia relacionada a la leva militar, ya sea como testigo o como protagonista. Comentarios y relatos están relacionados a experiencias y a memorias orales compartidas. El lapso de cada entrevista varió de 30 a 50 minutos aproximadamente. Se realizó un total de 23 entrevistas a hombres que oscilan entre los 60 y los 83 años; así como un total de cinco entrevistas a mujeres que oscilan entre los 65 y los 82 años. Sumando ambos géneros, tenemos un conjunto de 28 entrevistas realizadas hasta el 2021.

Ahora bien, a pesar de que la transversalidad de las emociones provoca una gran dispersión temática al relacionarse con la historia cultural y con los asuntos de fuentes -resultando un método espinoso-, esta permite, a su vez, «plantear el interés genuinamente histórico por preguntar sobre cómo se sentían, experimentaban y expresaban emociones los individuos y comunidades, cómo cambiaba la cultura y el régimen emocional en el tiempo y cómo incidían las emociones en los cambios sociales y políticos» (Garrido, 2020, p. 15). De manera particular, partimos del sufrimiento social como objeto de estudio por el profundo compromiso ético que entraña: «generar conocimientos sistemáticos al respecto, pero, adicionalmente, y de modo central, contribuir a pensar en el mejoramiento de las condiciones de existencia de personas y sociedades que la han sufrido» (Castro, 2013, p. 44). A continuación, se presentan los datos de cada uno de los entrevistados hombres y mujeres (tabla 1 y 2).

Resultados

La leva militar o reclutamiento forzoso reflejaba el violento accionar del Estado para conseguir sus fines, concentrándose en los sectores más pobres y excluidos. Aquellos que no tenían oportunidad de educarse, lo cual representaba una posición social y económica mínimamente respetable, eran considerados vagos, personas que merecerían la intervención y encauzamiento en sus vidas mediante la persecución, a fin de forjar buenos ciudadanos a los ojos del Estado. Iván relata: «perseguían a los jóvenes, los agarraban, los amarraban, los metían al camión y luego los llevaban a la cárcel». Recuerda, además, el modo en que la angustia marcaría su niñez:

Cuando era más pequeño, yo con mi perrito nos escondíamos por debajo de la cama para que la leva no me agarre. Bueno eso era cuando era niño; tenía como 11 o 12 años de edad. Pero, entonces, yo veía la leva en ese tiempo y hasta en mi juventud aún tenía miedo de la leva porque siempre veía como agarraban a los jóvenes; no quería que me tocara eso.

Sus recuerdos son marcados por dicha leva, aún hoy a sus 72 años, en donde ni siquiera la infancia de un niño podía desarrollarse libremente, pues el Estado advertía su dominio mediante el ejercicio violento:

Recuerdo una vez vi cómo una patrulla se llevaba a unos jóvenes que jugaban pelota. Bajaron de una manera muy brusca y gritando; subieron al grupo de jóvenes a la patrulla. Pero cuando uno puso resistencia, lo agarraron a golpes para que suba a la patrulla, después de eso se los llevaron a todos. Y con miedo al instante me metí a mi casa por miedo a que vuelvan. (Iván, 72)

De esta violenta manera, el Ejército incursionaría en una suerte de refundación del individuo. Por su parte, Ángel también compartió sus memorias: «por tener mi carné de estudio superior estaba exonerado» (Ángel, 60). La desigualdad educativa se constituyó en un aspecto muy marcado en aquel contexto. Un entrevistado de 79 años subraya dicha condición como requisito para evitar ser «desaparecido» a la fuerza, muy lejos de sus familias:

Dos veces me levaron cuando tenía 15 años y no me tocaba servicio militar. Llegó un momento que con carné universitario me llevaron al cuartel, pero luego decidieron soltarme; pero no quise porque también habían cogido a un amigo mío y quería saber a dónde lo llevaban, así que me quedé. Cuando llegamos al cuartel, hablé con el general y le expliqué que éramos estudiantes y le mostré mi carné y certificado y nos soltaron. La siguiente vez fue en Pueblo Libre, pero me soltaron igualmente; en ese tiempo era así, si no tenías ninguna identificación o carné te llevaban al servicio militar. (Hombre, 79)

La educación superior se convertía en una condición estratificadora y, a la vez, discriminatoria que segregaba tanto a quienes tenían un futuro prometedor como a quienes conformarían las filas del ejército peruano ante cualquier amenaza extranjera o interna. El Estado buscaría legitimarse mediante su preocupación por luchar contra la delincuencia, «educando» mediante el servicio militar a todos aquellos que no accederían jamás a una universidad:

Con mi matrícula de la Universidad San Marcos me dieron el sello de exonerado. Habitualmente siempre se veía los camiones que se paraban en las esquinas; cómo los jóvenes paraban en las esquinas conversando o jugando, se detenía el camión y los llevaban a la comisaría y ahí te piden los documentos y aquel que los tiene podía salir fácilmente y aquellos que no tenían documentos se quedaban y obligados, tenían más posibilidades de hacer servicio militar. (Nicanor, 69)

Para Lourdes la leva sería el fin de todo proyecto de vida profesional. Ella agradece no haber sido elegida, ya que otra sería su vida, lejos de lo que ambicionaba para su futuro:

No, gracias a Dios, porque en esos momentos hubiese truncado mi carrera pues durante esa época yo estaba en la universidad. En una oportunidad en la noche vi camiones cerca de una discoteca que solían concurrir mis amigos. Estos camiones eran del ejército y estaban ahí para arrestar y seguramente para llevárselos al servicio militar; vi cómo subían a varios amigos a los camiones y, en algunos casos, ya no los volvía a ver. (Lourdes, 68)

Para otras personas podía significar conseguir determinado estatus en una sociedad desigual. Una oportunidad para lograr metas que de otro modo sería imposible dado el entorno de pobreza y miseria que caracterizaba aquella época:

Ellos se llevaban a gente que no tenía dinero y que tenía pocos recursos, y en realidad este servicio les daba algo de tranquilidad y, además, los que salían del ejército se sentían hombres importantes porque salían con un título. Ellos se decían a sí mismos «licenciados». La frase que sonaba bastante cuando un grupo de jóvenes salía de su servicio militar era: «Somos licenciados». Parecía que eso les daba respeto, se sentían orgullosos de ello y la gente lo sabía. (Raúl, 74)

La cotidianidad de aquellos momentos se convierte, con los años, en ironía:

Los cachacos llegaban en sus camiones y te levantaban [risa breve]. En ese tiempo estaba con un amigo en el cine Francisco Pizarro; al salir de ahí llegó un camión lleno de cachacos, nos agarraron y nos llevaron. Estuvimos casi una semana sin poder dar noticia a nuestras familias de dónde estábamos. (Félix, 80)

Esta violencia ejercida por el Estado se había convertido en un rapto dado que «se robaban a los jóvenes» para una supuesta reeducación y encauzamiento ciudadano: «Se llevaban a los muchachos a la fuerza, los veían caminando o en cierto lugar y los raptaban, a menos que tengan su partida de nacimiento, para así demostrar que eran menores de edad» (Segundo, 77).

No se podía escapar ni recurrir a nadie. Ni las plegarias de las familias eran suficientes. Estos momentos dramáticos marcarían la memoria de algunos testigos: «Cuando estaba jugando con mis amigos en el parque observé cómo se llevaban a un chico sin la autorización de sus padres al servicio militar, mientras que su madre rogaba que lo sacaran, pero era en vano» (Hombre, 63). Los testimonios son numerosos y todos tienen en común términos como «abuso», «crueldad» o «llanto». No se podía estar a salvo bajo ninguna circunstancia: «Un vecino, por el simple hecho de salir a comprar, se lo llevó un carro policía entre maltratos, torturas y otros tratos crueles e inhumanos» (Fernando, 79).

Las familias debían aceptar y presenciar aquel triste desenlace: «Se llevaban a los jóvenes de 18 años contra su voluntad mientras sus padres se quedaban tristes e impotentes al ver que sus hijos eran levados, y las dos únicas cosas que podían hacer eran darle fiambres y llorar» (Marcelino, 78). Estos momentos tan dramáticos al día de hoy podrían verse ridículos por quienes tuvieron el privilegio de la educación superior:

Recuerdo cómo se llevaban a los jóvenes que andaban de vagos, por así decirlo, en las calles [ríe]; pasaban con sus carros recogiéndoles como si fuesen sacos y se los llevaban sin más que lo que tenían puesto en ese momento. Pero eso sí, a los universitarios y escolares ni los tocaban [risas]; era obvio. (María Isabel, 82)

Debido a esta segregación, el Estado golpeaba con dureza a los más desarraigados de la historia, a la población pobre, indígena y migrante a la gran ciudad de Lima. Roberto nos comentó:

Recuerdo que los padres de los muchachos «levados» se dirigían a los centros donde se encontraban sus hijos o familiares, llevándoles sus documentos. A pesar de ello, no todos salían. Lamentablemente, existía una fuerte discriminación social y finalmente eran conducidos a las bases del Ejército o de la Marina y otras de la Aviación, según donde fuera levado (…). Eran aquellos muchachos de condición humilde, quienes obligatoriamente estaban condenados a enrolarse a las filas de las fuerzas armadas como soldados rasos. (Roberto, 77)

El malestar que se vivía al interior de tales instituciones totales se grafica en la experiencia de un joven que no tuvo mayor opción que la de servir. Su hermana relata la experiencia de aquel, ya fallecido, quien sufrió hambre y humillación:

Mi hermano Ignacio tuvo que ir… Mis padres no tenían los recursos económicos necesarios para que vaya a estudiar; me contó que generalmente no tenía con qué alimentarse. El hambre era tan atroz -me contaba- que tenía que ir con sus compañeros a comer hojas de los árboles para tranquilizar su ansiedad. Este era el tipo de trato que les daban a los jóvenes que recién entraban a las fuerzas armadas. A mi parecer era muy denigrante y me sentí triste por mi pobre hermano. (Mirella, 65)

Las levas eran tan omnipresentes como clandestinas. Por ejemplo, se escogía la madrugada para atrapar a los jóvenes distraídos. Según entendía el Ejército, no tenían por qué estar por las calles a altas horas de la noche y ningún pretexto sería suficiente para librarse de la represión militar a manos del Estado, salvo un posible soborno:

Las levas se dieron por las madrugadas. Si estabas solo por las calles te llevaban para que sirve al militar. Antes se tenía un horario en que debes respetar; en ese lapso de hora nadie debe estar en las calles, así sea en la esquina de tu casa; pero si fuese lo contrario en estarlo por la calles, te «levantaba», y para sacarte debes pagar una fuerte suma, si no lo tenías al militar. (Segundo, 77)

En aquel entonces no existían espacios lúdicos suficientes que para acompañar una construcción juvenil identitaria sana y sin peligros, dado que la violencia acechaba si alguno se aventuraba a la calle durante la madrugada: «Asistimos a una fiesta en un lugar público, cuando de pronto ingresaron personal del Ejército y solicitaron documentos y se llevaron detenidos a mis hermanos para luego ser internados» (Felicita, 74). Ni siquiera los espacios públicos como el cine eran seguros:

En varias oportunidades pude apreciar que un grupo de policías o de soldados, comandados por suboficiales, se apostaban fuera de una sala de cine y, a medida que iban saliendo los espectadores, les pedían sus documentos a los jóvenes. Normalmente, quedaban retenidos aquellos muchachos que habían cumplido los 18 años y que no portaban sus documentos, particularmente, su libreta militar. Estos jóvenes eran conducidos en ómnibus o micros a la comisaria o a las oficinas de la Circunscripción Militar. (Roberto, 77)

Pagando determinado soborno, se dice, podían librarse del servicio militar obligatorio; sin embargo, eran tiempos de profunda pobreza que obligaba a miles a migrar. Nos comentó un entrevistado: «Simplemente ahí hubo un abuso. Los jóvenes eran muy pobres, no tenían familiar que los defendiera; eran los más desprotegidos, los olvidados. Lo único que les quedó fue aceptar» (Hombre, 81). Para lograr sus objetivos, los encargados de las levas se enfocaban en los epicentros de la vagancia, es decir, los espacios populares:

En ese tiempo cuando la sociedad era vaga, especialmente los jóvenes, existía la leva. La leva estaba constituida por un grupo de militares que venían y veían a los «vagos» y se los llevaba para meterlos al ejército. Sí, de la nada estabas en la calle y venían un gran grupo de militares y te metían al camión. El que tenía suerte, vara, es decir, billete, lo podían sacar. Pero como esto más se daba en barriadas, los militares no eran tontos, se iban a los barrios donde sabían que iban a encontrar un montón de personas denominados vagos. (Hugo, 70)

Levar «vagos», desde la perspectiva militar, desnaturalizaba los objetivos del procedimiento, al preferir a la población más pobre y vulnerable. Esto se debía a la necesidad de levar grandes cantidades de jóvenes. Un testimonio relata este ejercicio:

Los jóvenes se escapaban, pero al final eran atrapados. Cuando estuve al otro lado de las levas, cuando tenía que salir a las calles y recoger jóvenes que andaban por ahí paseando, era divertido, era como cazar. A los recién llegados siempre se les daba una bienvenida, es como un ritual que siempre se tiene que hacer a los muchachos, pero eso quedaba en manos de los más antiguos. (Hombre, 66)

¿Cómo escapar de aquellos secuestros? Habían muchos modos; acaso el más dramático que se identificó fue el adoptar una identidad distinta que al día de hoy sigue vigente. Claudio relata la necesidad de hacerlo debido al sostén económico familiar que representaba. El Estado lo obligó a desaparecer por completo, adoptando la identidad de su fallecido hermano:

Este casi fue mi caso, ya que yo en ese tiempo estaba indocumentado. Me conoces como Claudio, ¿verdad? Pues así me conocen todos, incluso yo mismo me reconozco con ese nombre, pero en realidad ese no es mi verdadero nombre. Claudio es mi hermano mayor, fallecido en Apurímac al caer a un abismo. Yo me llamé, hasta antes de tomar el nombre de mi hermano, Teodosio. No tenía documentos y no me preocupé por ese asunto sino cuando ya tenía dos hijos, tu madre y tu tío. Cuando fueron a la casa y preguntaron por mí, tu abuelita atendió y recibe un documento donde solicitan mi inscripción «voluntaria» a las listas del servicio militar. En ese entonces trabajaba como vocero de sorteos en toda la manzana de Guardia Chalaca [av. Guardia Chalaca]. Regresé en la noche y me enteré de lo que pasó. Inmediatamente recordé a mi hermano y no podía dejar sola a tu abuela y mis hijos solos; tu abuela no sabía leer en ese entonces. Así que no se me ocurrió otra idea que tomar los documentos de mi hermano y ser él. Fue una decisión difícil para mí, pero no me arrepiento hoy en día. Tengo 8 hijos, uno fallecido, pero igual pude gozar la niñez de cada uno. (Claudio, 77)

La autoridad estatal irrumpía mediante un juvenicidio que exterminaba toda libre elección, obligando a las juventudes a sortear todo tipo de salidas -incluyendo la suplantación- debido a dicha persecución. Sin embargo, había quienes, si bien no eran intocables, podían eludir aquella violencia instituida a través del Ejército gracias a sus redes privilegiadas:

En realidad, existían levas, pero no recogían a todo el mundo; solo se llevaban a varones, a uno que otro que se escapaba del colegio en horas de clases. El ejército rondaba por todos lados y los encontraba en los bosques y se los llevaba a un campamento a dos horas de Abancay. Una vez pude ver cómo a unos jóvenes se los llevaron, los agarraban como a perros y se los llevaban; pero para esto dichos jóvenes eran de «familia» y ellos se quejaron y los soltaron muy rápido, ya que tenían mucha influencia dentro de la Policía y el Ejército. (Jorge, 69)

La leva militar visitaba espacios de poblaciones masivas levando sin mayor distinción. Una vez adentro, los afanes segregatorios no eran inmediatos, pero ni los privilegiados eran una excepción. Había quienes se hacían pasar por mujeres:

Los jóvenes se escondían en los bosques o en las casas. Mi hermano una vez tuvo que ponerse un vestido de una hermana mayor, ya que si lo veían con terno se lo llevaban. Obviamente, como mi difunto padre era fiscal y juez de la corte de Abancay, lo iban a sacar rápido, pero mi papá no quería arriesgarse. En sí la gente se ingeniaba de muchas formas para evitar las levas. (Gladys, 69)

No todos querían servir a la patria, no todos sentían un compromiso para con un país que gobernaba aplicando todo tipo de segregaciones y abusos autoritarios. La leva no era, en absoluto, un ejercicio legítimo, sino un juvenicidio estructurado en un país autoritario.

El miedo a la amenaza militar era tan significativo que habría algunos jóvenes que preferían entregarse antes de ser perseguidos contra su voluntad. Este imaginario retrata la existencia de una tecnología del miedo y una maquinaria dogmática efectiva. Era la aceptación de la opresión militar ante la amenaza de ser secuestrado y violentado:

Me presenté voluntariamente al servicio militar obligatorio, por temor a que en algún momento fuera llevado por el cuartel. Sí, presencié que cuando venía el famoso carro «portatropas» bajaban los militares y detenían a los jóvenes que estaban en buenas condiciones para el servicio. En algunos casos eran llevados de forma pacífica y, en otros, se utilizaba la fuerza. (Francisco, 66)

El miedo como un estadio psicosocial habría sido sinónimo de impotencia, dando lugar a un acatamiento generalizado. Para otros fue necesario para evitar la inseguridad: ni robos ni peligros; toda persona era sospechosa y, por ende, toda persona masculina debía ser levada:

Sí, fui testigo, no una, sino varias veces; vi como los subían a los camiones para ser llevados a la jefatura. Todos ellos fueron capturados por las madrugadas en la cuales el presidente puso orden, que nadie debe estar en las calles, que solamente deben estar los policías. Este propósito fueron para que no haya robo. Si veían a alguien pensaban que eran ratero y lo llevaban a la jefatura. (Román, 74)

Parte de este acatamiento se comprueba en algunos quienes agradecen el servicio militar efectuado:

El servicio militar muchas veces era obligatorio, no había forma alguna de salirse. Por ejemplo, yo fui al servicio militar. Me enseñaron mucho en realidad y creo que fue necesario… Mírame ahora, soy un hombre hecho y derecho, muy correcto en cuestión disciplinaria. El tiempo que estuve en el servicio militar me enseñaron la importancia del respeto que uno debe tener a su superior, la disciplina, ante todo, el valor a enfrentar cualquier obstáculo y, sobre todo, la puntualidad. Cuando uno infringía o cometía un error era castigado. Hubo un tiempo en el cual quise desistir; tenía muchos temores, pero estaba acostumbrado a la disciplina ya que mis padres eran muy correctos y severos. Me fue muy útil porque a lo largo del tiempo pude comprender que es necesaria una fuerte disciplina. Hoy en día a veces el alumno ya no respeta a su superior e infringe muchas reglas. (Hombre, 61)

La violencia se instituyó, entonces, como el mejor modo de reformar las mentes ociosas y los corazones débiles. Pero no cualquier violencia, sino la violencia estatal juvenicida. En medio de tantos sufrimientos, hubo muestras solidarias, tales como la camaradería al interior. Esto lo hacía menos doloroso e, incluso, le daba cierto carácter heroico en una mística patriota de sacrificio por la nación.

Se daba a partir de los 19 años de edad y era por dos años, si es que no había alguna guerra. Cuando fui al servicio lo primero que nos enseñaban era el respeto; después cómo usar las armas, estar preparados para la guerra. La comida no era muy buena, pero sí había compañerismo. En algunos casos los generales eran muy estrictos y nos hacían sufrir con los ejercicios, pero yo lo hacía con mucho gusto ya que era por mi patria. (Max, 83)

Algunos legitimarían la violencia para fortalecer el espíritu:

Debo confesar que en un principio no me gustaba la idea de ver a mi hijo en el servicio militar. Pero, después, al ver un cambio en él, me di con la sorpresa que ahí los corregían. Quizás sí paso por maltratos, pero eso lo hizo fuerte. (Hombre, 73)

Incluso aquellos que llorarían la partida de sus hijos, verificarían una transformación posterior: «Las madres se ponían tristes; algunos padres lo veían bien y decían que iban a convertir a sus hijos en verdaderos hombres» (Pablo, 64). Sin embargo, para algunos, el servicio militar no era para todos, sino únicamente para aquellos ociosos sin capacidad de disciplinarse:

Los tombos se los llevaban por vagos y, en verdad, tenía unos amigos que realmente eran unos ociosos. Por ahí, en parte, estaba de acuerdo, porque ellos tenían que hacer algo. No importa que haya sido obligatorio, pero al menos no estaban perdiendo el tiempo en la calle como hoy veo a muchos jóvenes. Sin embargo, por otra parte, estaba en desacuerdo con el trato que les dieron allá adentro: los golpeaban, los maltrataban mucho y, a veces, hasta los humillaban hasta corregirlos. Muchos de mis amigos me contaban estas experiencias con pena, pero creo que hoy son mucho mejores personas que antes. Felizmente tuve la suerte de no hacer servicio militar; yo aprendí solo a ser independiente. (Luis. 64)

Discusión

La leva militar se desarrolló mediante un secuestro de jóvenes en las barriadas, los nuevos barrios que rodeaban la ciudad Lima en tiempos de crecimiento desmedido. Bourricaud (1967) la describe como una masa carente de calificación y distinta a la población instalada, tales como pequeños empleados, artesanos y jornaleros. El poder se distribuirá no solo según las clases sociales, sino de acuerdo con las razas, siendo el último peldaño el de las poblaciones indígenas originales: «Analfabetos, siervos, aquellos inventariados como semovientes» (Thorndike, 1992, p. 212). Pese a ello, las premisas del servicio obligatorio eran radicalmente ajenas a la realidad que presentaba el Perú: suponía reclutar personas iguales ante el Estado; creía que se entrenaba para la guerra en tanto significaba una condición de ciudadanización del individuo; asumía la ficción de que existían aspectos básicos para el entrenamiento, tales como saber leer y escribir; y, finalmente, suponía un sentimiento de pertenencia a la nación por parte de la ciudadanía, lo cual permitiría defenderla (Toche, 2008).

Ni había igualdad, ni la guerra era condición de ciudadanía, ni la población levada sabía leer y escribir en su mayoría, ni había noción de pertenencia nacional. Es por ello que el Ejército aparece como «una institución que cobija a una parte de los pobres del campo. Ellos encuentran allí una fuente de trabajo y remuneración, una carrera con cierta movilidad social, un nexo con la seguridad social y con las prestaciones del Estado» (Castro, 2013, p. 26). Los jóvenes a quienes se les obligaba a cumplir con el servicio obligatorio eran aquellos que no tenían acceso alguno a la educación superior, algo común en dicha década dado que era un privilegio propio de la clase media mediana y media inferior, adquiriendo no solo educación formal, sino un cambio en el estatus socioeconómico (Bourricaud, 1967). Esta suerte de «obliteración de los canales de movilidad social para las y los jóvenes» (Valenzuela, 2012, p. 17) es un antecedente del juvenicidio en la medida que restringe horizontes de vida, ya sea para obtener empleos disponibles o para superar la línea de pobreza.

Dicha juventud existió en un tiempo en que las revueltas, las guerrillas y la insatisfacción generalizada advertían una gran revolución, conllevando a la expropiación legalizada de los cuerpos juveniles para poner a raya semejantes inquietudes. No había amenaza de guerra alguna a la vista, solo dominación biopolítica de las emociones juveniles, de sus sueños y de sus metas. Tal como plantea Balibar (2005), «hace falta que se produzca un desmembramiento para que pueda tener lugar un remembramiento o una refundación del espíritu» (p. 114). La disciplina militar «fabricaría» individuos; «es la técnica específica de un poder que se da en los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio» (Foucault, 2004, p. 175), es obrar sobre ellos, «permitiendo la presa sobre su conducta, conduciendo hasta ellos los efectos del poder, ofrecerlos a un conocimiento, modificándolos» (Foucault, 2004, p. 177).

El miedo sometería a los jóvenes obligándoles a buscar la vida militar antes de que se les someta violentamente. No había escapatoria, del mismo modo como está aconteciendo en la actualidad en países de la región como Colombia en donde «una sensación constante de amenaza e inseguridad favorece el silencio, el aislamiento y el control biopolítico basado en discursos de seguridad nacional o ciudadana» (Aguilar-Forero, 2020, p. 39). De esta manera, «el miedo, administrado como recurso político y comunicativo, permite que se profundice la vigilancia, el control y la militarización de la vida cotidiana acompañada de toques de queda y confinamientos selectivos» (Aguilar-Forero, 2021, p. 15), de igual manera a cómo se desarrolló en la década de 1960 en Perú.

No es necesario apelar a castigos violentos o sangrientos, en tanto que se busca la utilidad y docilidad del cuerpo, así como su distribución y su sumisión (Foucault, 2004). Es como el rumor de los sacaojos, investigado por Portocarrero et al. (1991), en donde se elabora la ideología del sentimiento de ser víctima, agredido por desalmados que son difíciles de enfrentar. Los miedos instaurados son capaces de llegar «al desencanto, a la resignación y a la zozobra de no poder permanecer ni pertenecer a un territorio, a un proyecto, a un partido, a un movimiento o a un colectivo social» (Aguilar-Forero, 2020, p. 32). Es posible que la impronta de la leva militar pueda haber incidido en esta actitud, generando que las personas piensen la vida como algo sufriente, en donde poco se puede hacer por uno mismo y, menos aún, por toda una generación juvenil recriminada y perseguida.

La violencia se instituiría, entonces, como la mejor dinámica para reformar las mentes ociosas y los corazones débiles en la década de 1960. Pero no cualquier violencia, sino la violencia estatal. A decir de Foucault (2004), las relaciones de poder operarán cercándolo, marcándolo, domándolo, sometiéndolo al suplicio, forzándolo a determinados trabajos, obligándolo a ceremonias dadas, exigiendo signos. Si bien su cuerpo estará imbuido de relaciones de poder y de dominación, como fuerza de producción, para someterse como fuerza de trabajo será posible si se halla prendido en un sistema de sujeción, en donde «el cuerpo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido» (Foucault, 2004, p. 33). En palabras de Foucault (2004), castigar es ejercitar, normalizando comportamientos gracias al encauzamiento de las conductas. Si bien el individuo es una suerte de átomo ficticio de la representación ideológica de la sociedad, sería también una realidad fabricada por determinada tecnología de poder denominada «disciplina», en la medida en que el poder ha de producir objetos y rituales de verdad (Foucault, 2004).

Este disciplinamiento irrumpía en todo espacio de interacción lúdico juvenil: se les prohibía asistir libremente a reuniones, fiestas, cines o a jugar algún partido de fútbol en la calle. Se amenazaba el capital social juvenil y, con ello, la mediación del grupo contiene los estados emocionales de sus miembros mediante una suerte de envoltura psíquica que es capaz de contener y definir al grupo (Parra-Valencia et al., 2018). Esta crisis de identidades juveniles, como prácticas juvenicidas, son propias de una noción de país profundamente autoritaria. Para Molinari (2009), en Perú se expresaría una estructura social tradicional, en tanto latifundista, comunal y religiosa, así como modernista capitalista, en tanto primario exportador, aunque no se alterarían las mentalidades colectivas.

Son políticas del olvido «naturalizadas tras la gestión biopolítica de la figura del sujeto joven como alguien susceptible de ser sacrificado, profundiza el desperdicio de experiencia, descapitaliza simbólicamente, enmudece a los narradores y reduce la posibilidad de resignificar el presente y potenciar el futuro» (Amador-Baquiro, 2016, p. 1326). Es un juvenicidio que alude a algo más significativo, «pues refiere a procesos de precarización, vulnerabilidad, estigmatización y criminalización de las y los jóvenes construida por quienes detentan el poder» (Valenzuela, 2012, p. 21), en tanto que fueron descalificados como peligrosos, vagos, anarquistas o criminales, según plantean los propios entrevistados o entrevistadas a más de 50 años de haber vivido aquella época.

En la actualidad, las juventudes se resisten a las instituciones dogmáticas y verticales alejándose del mundo adultocéntrico y de los valores convencionales en la busca de la autonomía de sus propios mundos de la vida (Loayza, 2021). Buscan construir resistencias en donde la comunicación entre pares le permita «desdibujar la realidad tal como la viven y construir opciones posibles de futuros deseados a través de diversos lenguajes que van transformando dinámicas relacionales» (Ospina et al., 2017, p. 179), a fin de poder conseguir un equilibrio psíquico que los transforme en agentes emocionalmente fuertes, capaces de participar desde su propio contexto (Manrique-Palacio et al., 2018).

Finalmente, cabe destacar el rol de las y los jóvenes en este contexto histórico. Este proceso de descubrimiento está en plena construcción y desarrollo para el entendimiento de los paradigmas de las juventudes que se desarrollan al día de hoy, siendo fundamental investigaciones más profundas que comprendan la década de 1960, una época en donde no existían ámbitos de ensayo, ni de proposición, ni organizacional, ni lúdicos que no sea perseguidos, detenidos, obligados e, incluso, torturados.

Conclusiones

El Estado peruano actuó violentamente con motivaciones juvenicidas mediante el servicio militar obligatorio durante la década de 1960, concentrándose en los sectores más vulnerables. Serían estrategias biopolíticas denigrantes con el fin de encauzar a los jóvenes levados, defenestrando toda oportunidad para la libertad e iniciativa. Encauzarían su pensamiento, su corporalidad y su propia ensoñación, imponiendo una mística del orden y la subordinación al Estado tutelar de las fuerzas armadas que serán las únicas capaces de salvaguardar los derechos de la población, aun cuando deba atropellarlos.

La leva, como principal manifestación de sometimiento contra los jóvenes más pobres sin acceso a la educación o a suficientes recursos económicos para alcanzar a sobornar a las autoridades, representó la dualidad con la cual el Estado operaba: humillar y violentar. Si bien algunos entrevistados indican la necesidad de un Estado rígido para erradicar la vagancia y la delincuencia, como parte del entramado estigmatizante que no sería gratuito, sino impuesto por contextos juvenicidas, ningún entrevistado niega la violencia con la que actuó el Estado. Esta lógica será vital para reconfigurar mentalidades y recrear corporalidades juveniles: desmembrar para remembrar a cualquier costo, aun cuando las condiciones establecidas no sean en absoluto pertinentes para un servicio militar obligatorio debido a la denigración de la que fueron objeto dichos jóvenes pertenecientes a sectores precarizados y en situación de vulnerabilidad.

Los y las entrevistadas discuten sobre las metas del Estado; sin embargo, buena parte de los testimonios están de acuerdo con el acoso militar constante con el cual eran tratados. Ello trajo como principal consecuencia la incapacidad de vislumbrar la existencia de identidades juveniles seguras y propositivas futuras en los años posteriores. Una generación perdida que no pudo optar por una ciudadanía libre y democrática, siendo víctimas de un Estado que operaba (y sigue operando aun en años recientes) bajo formas abusivas, amparadas en una supuesta defensa de la soberanía nacional y el control rígido de los comportamientos juveniles para la tranquilidad de la sociedad tutelada.

Comprender la década de 1960 gracias a la memoria histórica de sus sobrevivientes nos permite comprender el modo en que se ha venido estructurando la violencia estatal desde los inicios de la República. Estudiar este fenómeno en los diferentes países de la región se convierte en un objetivo ético, fundamental para el estudio de los Estados latinoamericanos que sucumbieron ante el autoritarismo con ambiciones patrimonialistas y crueles. Analizar este periodo implica dar voz a quienes, a lo largo de su amplia experiencia de vida, tienen mucho que comunicar, rebasando las verdades absolutas para sumergirse en una historia de las emociones necesaria y urgente que rescate el miedo y el terror de tiempos pasados.

Es comprender la persecución contra jóvenes que se caracterizaron por sus niveles de pobreza y carencia de oportunidades de movilidad social en contextos de luchas populares y migraciones internas masivas del campo a la ciudad. Un juvenicidio que refleja los horrores de un Estado que fue incapaz de construir bases democráticas para la construcción de ciudadanía.