Introducción

A pesar de las campañas oficiales, como “No seas mula”, realizadas por el Gobierno colombiano en las últimas dos décadas para informar y desalentar a la ciudadanía de vincularse a organizaciones de narcotraficantes, este fenómeno continúa vigente. Según cifras oficiales reportadas por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional de Colombia (SIEDCO), la modalidad de pasantes de drogas ilícitas, también conocidos como “mulas”, sigue siendo utilizada por las organizaciones narcotraficantes. Según datos de la Policía Nacional, en los últimos dos años el número de pasantes aumentó. En el 2014 fueron capturadas 399 personas con drogas ilícitas en los principales aeropuertos del país, número que representa un aumento del 10 % comparado con el año anterior. En el 2015, con 464 capturas, se identifica un importante incremento del 14 %. Para el 2016 se reportaron 392 “mulas”, lo que en promedio representa más de una captura diaria.

El fenómeno de los pasantes de drogas en Colombia está inscrito en una problemática de configuración social glocal (Robertson, 1994), en el cual se intersectan el tráfico de drogas transnacional y los actores locales (Carey, 2014), pero que también tiene una dimensión histórica, que se enmarca en lo que Gootenberg (2012) denomina como el largo viaje hacia el norte.

Este artículo argumenta que uno de los elementos para entender el fenómeno de los pasantes de drogas ilícitas y su experiencia es su condición de vulnerabilidad. Por un lado, ellos ocupan un lugar periférico en las organizaciones narcotraficantes, en muchos casos siendo utilizados como objetos, receptáculos, como correos humanos y en ocasiones como chivos expiatorios para lograr el objetivo final de transportar droga al exterior. Por otro, son altamente vulnerables al sistema socio-técnico establecido por el Estado para prevenir el transporte de drogas ilícitas, dentro del cual se pueden incluir los diferentes dispositivos tecnológicos y la alta probabilidad de ser judicializados.

Las narrativas de los pasantes y el estudio de estas tienen gran valor intrínseco, puesto que son representaciones que capturan un momento específico de la práctica social de estas personas en un contexto sociopolítico determinado. El estudio de las narrativas permite entender las complejidades entre las relaciones personales y los fenómenos sociales (Esin, Fathi & Squire, 2014), en este caso una que se considera como una conducta criminal. Entendiendo que la creación de significado es socialmente construida, esta requiere negociación de valores y normas que crean y recrean al mundo en que vivimos, y estas a su vez nos influencian. Por esto, el lenguaje es parte importante de esta creación de sentido, el cual, al igual que otros sistemas semióticos, aquí se entiende como un tipo de estructura social, y más aún como parte esencial del proceso social material. Este va más allá de lo que las palabras literales puedan decir, capturando su sentido abstracto de creación de significado en contexto (Fairclough, 2012).

Hay que señalar que las narraciones de los pasantes ofrecen una mirada subjetiva de gran valor analítico, debido a que estas narrativas contienen reportes de sus acciones, a la vez que son el reflejo de la creación de sentido en un contexto social particular. La mirada y el conocimiento del mundo no pueden ser interpretados como una verdad objetiva, sino más bien como producto de narrativas en la manera como los actores observan el mundo mediado por el contexto en que se encuentra (Fairclough & Wodak, 1997). Particularmente en el caso de los pasantes, sus prácticas, aunque clasificadas como criminales, anormales o perversas, pueden tener otros significados para los actores involucrados en ellas. Consideramos que el análisis de las narrativas permite identificar esta multiplicidad de versiones sobre el mismo fenómeno, y comprender las versiones localizadas de las personas capturadas por este delito.

Este estudio analiza las narrativas de los pasantes respecto a otras narrativas, entre ellas su referencia a las particulares estructuras de poder. Aunque el fenómeno del narcotráfico ha sido ampliamente estudiado desde diversas perspectivas, son pocos los estudios que se han centrado en el análisis de los pasantes. Algunos ejemplos son el cuerpo de trabajo de Fleetwood (2009, 2014), sobre “mulas” en Ecuador; Molano (1997) presentó una serie de relatos sobre la participación de individuos como pasantes de droga, voluntaria o involuntariamente, y Bjerk & Mason (2014), que hacen un análisis cuantitativo de los pasantes en la frontera entre Estados Unidos y México, estudiando los incentivos económicos de estos.

1. Definiendo el fenómeno de pasantes

Para referirse al pasante de drogas ilícitas como actor social vinculado al narcotráfico internacional, la literatura académica, las autoridades policiales, al igual que los medios de comunicación han utilizado diversos términos: “mulas”, traficantes, correos humanos, pasantes, “burros”, entre otros. Esta multiplicidad de conceptos señala las diferentes cargas ideológicas, los estereotipos y la multiversidad y polifonía discursiva, al igual que la convergencia de diferentes organismos y autoridades que han indagado sobre el fenómeno.

Para introducir una mínima claridad en la multiplicidad de conceptos en la definición de este fenómeno, se puede partir de dos categorías: la primera hace referencia al papel que las personas ocupan en las actividades del narcotráfico, y la segunda se refiere a los métodos de ocultamiento utilizados por los sujetos para transportar las sustancias consideradas ilegales. Estas dos categorías permiten identificar la situación oficial del actor social que vive en reclusión por su participación en el tráfico de sustancias, y que constituye parte activa de este estudio. Recientemente el European Monitoring Centre For Drugs and Drug Addiction [EMCDDA] (2012) público un documento, en el que discute las múltiples definiciones y caracterizaciones de “mulas”, y muestra la confusión de términos utilizados para describir este fenómeno en el contexto europeo, y también captura las dos mismas dicotomías explicadas anteriormente.

Empezaremos por explicar las diferentes caracterizaciones que este fenómeno ha tenido, según el papel que estos actores sociales ocupan en el tráfico ilícito de drogas. Los estudiosos del tema han utilizado los siguientes términos: importadores de drogas (Green, Mills & Read, 1994), mensajeros (couriers) (Fortson, 1996; Harper, Harper & Stockdale, 2002; Lawrence & Williams, 2006; Bjerk & Mason, 2014) o “mulas”, que es el término utilizado más coloquialmente (Campbell, 2008; Fleetwood, 2014; Sevigny & Caulkins, 2004; EMCDDA, 2012). Segundo, según el método utilizado por estos actores sociales, la literatura los clasifica como deglutores (swallowers), empacadores corporales (body packers) (Zaitch, 2002) o pasantes de drogas (Ameripol, 2013). Estas dos maneras de caracterizar a los pasantes por sí solas son insuficientes, necesitamos tener definiciones más amplias que abarquen ambos aspectos, puesto que estos términos por sí solos no están exentos de críticas.

Importadores de drogas, e. g., es un término muy amplio e impreciso, puesto que muestra la actividad de tráfico como si fuera legal, y no nos ayuda a identificar las particularidades del fenómeno. Este vocablo no discrimina entre los narcotraficantes cabecillas de las organizaciones o los que distribuyen las drogas, o los mismos consumidores. Esta crítica también se extiende a otros conceptos, como el de mensajeros, aunque es más afín al término usado para denominar a los que las transportan, pero sigue siendo todavía muy genérico y no hace distinción entre los diferentes papeles que un actor puede desempeñar dentro de la estructura del narcotráfico. Por su parte, la palabra “mula” ha sido criticada debido a su carácter peyorativo, al cual nosotros nos suscribimos, aunque Fleetwood (2009) afirma que, a pesar de esta crítica, “mula” es un término útil porque incluye solamente a personas que cargan drogas para alguien más y no para sí mismas. Respondiendo a su afirmación, podemos decir que se pueden utilizar mejores conceptos, los cuales incluyen su preocupación y no tienen la connotación negativa, que es parte del objetivo de este trabajo. En las conclusiones de este artículo se propone una definición que responde a estas críticas y que abarca los dos aspectos del fenómeno mencionados con anterioridad.

La palabra “mula”, en su etimología, viene del latín mūla, que se refiere a descendientes entre dos especies equinas diferentes, y es particularmente interesante observar que este es un animal de carga estéril. El símil entre los pasantes y las mulas se da debido a que los pasantes transportan drogas ilícitas de la misma manera que los arrieros utilizan las mulas para transportar en el campo los diferentes productos (e. g., café, caña, leña, arena, etc.). Como lo observamos en la definición usada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “mulas” son: “Contrabandistas de drogas en pequeñas cantidades”. En el lenguaje coloquial colombiano, “mula” también puede utilizarse para referirse a personas testarudas o incultas. Hay que recordar la campaña del Gobierno para disuadir a la población de convertirse en “mula”, que juega con estas diferentes definiciones, y concluía al final, a manera de consejo, “no seas mula”. Esta interpretación y desarrollo, asimismo, puede extenderse a la palabra “burro”, que también se utiliza para describir a los pasantes.

En Colombia, el término adoptado recientemente por las autoridades es pasante de drogas, que utilizaremos en nuestro texto, pero extenderemos su significado. Para la Policía Nacional, el pasante de drogas es la persona que lleva los estupefacientes adheridos, ingeridos o introducidos en maletas de doble fondo, o en mercancías (Ameripol, 2013) o en tejido muscular. Esta caracterización del fenómeno es limitante, puesto que es útil para describir los métodos utilizados por los individuos, pero no incluye la crítica de Fleetwood (2014) y otros académicos, que aclaran que estos actores sociales forman parte de una organización y que la droga que ellos cargan no les pertenece, solamente actúan como subordinados en la red de tráfico específica. En este artículo proponemos ampliar la definición de pasantes de drogas, incluyendo categorías desprendidas de las narrativas de los actores que participan de estas actividades.

2. Descripción del “problema” de pasantes en Colombia

En el caso específico de Colombia, las autoridades antidrogas han capturado, en promedio, alrededor de 418 pasantes al año. En promedio ajustado, dividido en los 365 días de un año, representa 1,1 caso diario. No obstante, las cantidades de droga ilícita que las organizaciones transnacionales buscan sacar y poner en el comercio internacional, a través de esta modalidad, son pequeñas -alrededor de 800 a 1.000 gramos- y poco representativas económicamente, en comparación con los grandes cargamentos que son transportados por aviones o buques a destinos internacionales, aunque, dependiendo del destino, podrían llegar a ser rentables y menos riesgosas. Esta modalidad ha sido explotada por las organizaciones narcotraficantes para el envío de drogas a los diversos mercados consumidores y países de transbordo.

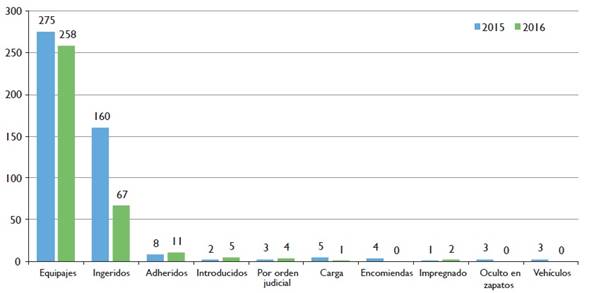

En la Figura 1 se presenta la variabilidad de métodos de ocultamiento utilizados en los diferentes aeropuertos de Colombia; la modalidad más usada en pasantes de drogas es la de equipaje, seguida por ingeridos. El total, durante el período de estudio (2015-2016), fue de 812 casos.

Fuente: SIEDCO, Policía Nacional

Figura 1 Modalidades de tráfico de clorhidrato de cocaína utilizadas por pasantes en aeropuertos colombianos (2015 y 2016)

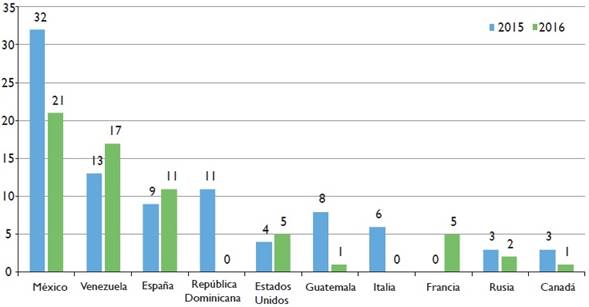

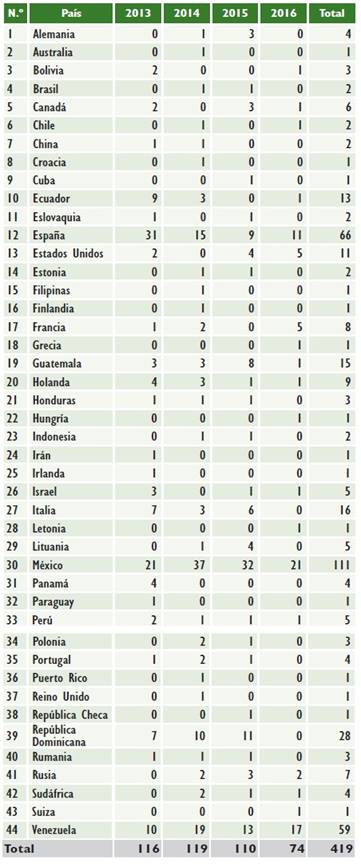

Si se analiza, e. g., la modalidad específica de ingeridos, vemos cómo entre los años 2013-2016 la Policía Antinarcóticos capturó a 1.091 personas, quienes predominantemente son de nacionalidad colombiana (Tabla 1); también hay que resaltar el aumento del número de extranjeros que están llevando drogas al exterior como pasantes, en especial mexicanos, venezolanos y dominicanos (Tabla 1 y 2).

Es claro que las organizaciones narcotraficantes ven en las personas una oportunidad propicia para el envío de drogas ilícitas de Colombia hacia diferentes partes del mundo; durante el año 2015 se presentó el mayor número de individuos intentando esta modalidad de tráfico.

Fuente: SIEDCO, Policía Nacional

Figura 3 Capturas de pasantes de drogas por países (2015-2016). Los 10 países más importantes

Las operaciones realizadas por la Policía Nacional, en cabeza de la Dirección de Antinarcóticos, de control de pasajeros durante los últimos años, muestran que con mayor frecuencia las personas son utilizadas para el tráfico ilícito de sustancias a diferentes destinos, y que tienen relación directa o indirecta con redes criminales que buscan ampliar la comercialización y tener medios menos evidentes para el envío de estas sustancias.

Tabla 1 Número de pasantes (modalidad de ingeridos) capturados en Colombia (2013-2016)

Fuente: SIEDCO, Policía Nacional

Tabla 2 Nacionalidades de los pasantes, en modalidad de ingeridos (2013-2016)

Fuente: SIEDCO, Policía Nacional

Los datos de capturas de pasantes demuestran que los hombres son más utilizados para el tráfico de drogas a través de aeropuertos, mientras en promedio se detienen aproximadamente 100 mujeres pasantes por año (Figura 2). En este sentido, aunque la proporción de mujeres se mantiene muy por debajo de la masculina, en su participación de la modalidad de pasantes de drogas ilícitas identificados y aprehendidos por las autoridades antidrogas colombianas, notablemente los medios hacen eco más de los casos en los que participan mujeres.

Esto es congruente con el análisis de la población encarcelada por delitos relacionados con el tráfico de drogas, que presentan Uprimny y Guzmán (2010), en el que muestran que entre los años 2003 y 2009, la población femenina encarcelada por estos delitos nunca superó el 17 %. Pero hay que reconocer que el papel de la mujer en el tráfico internacional de drogas es importante, puesto que ellas desempeñan diferentes roles, desde los pasivos, como alojar a los traficantes en sus casas, ser sus esposas y amantes, hasta papeles más activos, como el de reclutar, transportar, vender y comprar estas drogas (Carey, 2014; Van de Bunt, Siegel & Zaitch, 2014); estos autores afirman que precisamente el carácter masculino del tráfico de drogas hace posible que las historias de mujeres que logran espacios de poder en las estructuras del tráfico de drogas sean recordadas, y que en realidad atraigan la atención por ese mismo hecho; un ejemplo claro es el de Griselda Blanco, que suplía el mercado de cocaína a Nueva York en 1970, quien llegó a crear una organización sofisticada y poderosa (Carey, 2014), pero cada vez más es el caso de muchas mujeres, que ante la ausencia de sus esposos toman el control de las operaciones, y de muchas otras que llegan a convertirse en “señoras”. Sin embargo, se afirma que la participación de las mujeres en el tráfico de drogas refleja en gran medida las relaciones de género que existen en la sociedad.

Métodos

1. Recolección de datos y estrategia de análisis

Para contextualizar y problematizar el fenómeno de pasantes se utilizaron las narrativas voluntarias de 42 personas imputadas y condenadas en las cárceles de Bogotá, Colombia: El Buen Pastor, La Modelo y La Picota. Treinta y siete de estas están publicadas en los textos No seas “mula” (Quiceno, Marulanda, Gómez, Hernández & Mendoza, 2014) y cinco de ellas en el informe interno del Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico (CIENA) (CIENA-DIRAN, 2014).

Con el fin de establecer patrones dentro de los discursos de los pasantes, se utilizaron análisis de contenido y temático para establecer diferentes categorías conceptuales, determinadas posteriormente a la lectura de los diferentes discursos. Estas categorías fueron definidas utilizando dos etapas de codificación. En la primera se organizaron los discursos en diferentes categorías generales y descriptivas (e. g., presunción de inocencia, el enganche, visiones de los reclutadores, situación familiar, sitio donde fue reclutado, etc.). Este primer paso facilitó la segunda etapa, de codificaciones transversales y de carácter más abstracto, basada en dicotomías (justicia/injusticia; conformismo/ambición; culpabilidad/inocencia; ignorancia/conocimiento), que fueron determinadas por su recurrencia para explicar su participación en el tráfico de drogas. Para garantizar la validez y la confiabilidad de los instrumentos y resultados se utilizaron dos codificadores, a fin de mantener la fiabilidad de las dicotomías o índices propuestos y las narrativas seleccionadas en cada una de estas caracterizaciones.

Las historias de los pasantes, recopiladas en el libro No seas mula, hacen parte de un proyecto que tiene su origen desde los mismos pasantes, que de manera voluntaria contaron sus experiencias para sensibilizar a los ciudadanos en general y humanizarlos.

2. Limitaciones

Este estudio presenta algunas limitaciones, debido a que las narrativas de los pasantes, utilizadas para el análisis, no fueron recolectadas en forma directa por nosotros, los investigadores. Las narraciones usadas se transcribieron previamente, y con otra intención, por los editores de los dos textos empleados aquí. Esta limitación hace que estrategias como el diseño de preguntas y la posibilidad de profundizar la información y la retroalimentación con pasantes no fueran posibles. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, la riqueza y el número de los testimonios hacen que las narraciones sean valiosas y aporten al desarrollo del tema de los pasantes de drogas ilícitas, que ha sido poco estudiado dentro de la amplia literatura existente del narcotráfico. La metodología seleccionada, de análisis de contenido, en conjunto con los testimonios recopilados en la literatura secundaria, se presenta como una alternativa valiosa a la recolección directa para el estudio de las narrativas de los pasantes. La recopilación directa de estos testimonios es costosa, en términos de tiempo, dinero y personal, y se une a la dificultad en la obtención de permisos legales y éticos de poblaciones vulnerables, como personas que están en las cárceles. Por esto, el uso de literatura secundaria es una alternativa importante.

Resultados

1. Narrativas de los pasantes de drogas ilícitas: dicotomías

Para entender las narrativas y testimonios de los pasantes, se debe comenzar por contextualizar su experiencia como pasantes condenados, en términos de motivaciones, justificaciones y sentimientos expresados en las entrevistas.

La participación en un delito, en este caso del tráfico de drogas, y convertirse en un pasante de drogas ilícitas, no solo requiere que la persona tenga motivaciones económicas, sino que además esté dispuesta a reconfigurar su “yo”. En este sentido, requiere la construcción de narrativas que le permitan escapar de las dicotomías legalidad/ilegalidad, es decir, encontrar elementos que sirvan para deshilvanar esos binarios. En este estudio encontramos que precisamente la contraposición de cuatro grupos de dicotomías facilita esas rupturas, tal como se expresa en las narrativas de los entrevistados.

A continuación se exploran las dicotomías encontradas en las narrativas, en donde se explora cómo narran sus historias, dónde se sitúan los pasantes y qué nos permite identificar la problemática, tal como es leída por estos actores sociales; de paso, interpretar el discurso moral, jurídico o político que parecen encerrar sus palabras. Las cuatro dicotomías presentes en las narrativas son: justicia/injusticia, culpabilidad/inocencia, conformismo/ambición e ignorancia/conocimiento.

1.1. Justicia/injusticia

No he matado, pero he visto a reclusas que por un homicidio purgan cuatro años y están en libertad, y yo fui secuestrada, golpeada y obligada (en la comisión de este delito), y purgaré entre ocho años y doce años (Quiceno et al., 2014, p. 187).

Ese día el juez, sin un asomo de vergüenza, me señaló de ser un peligro para la sociedad. Se me presentó como una delincuente de la peor calaña y se me mostró como una hábil delincuente que lavaba el dinero del narcotráfico; eso es una falacia y es una bellaquería muy sucia, pero he conocido casos peores de otras internas. Eso solo demuestra que en Colombia están a años luz de una justicia real y verdadera (Quiceno et al., p. 147).

Este testimonio nos permite vislumbrar dos situaciones que ponen en tela de juicio los criterios moral y legal. En primer término, la dicotomía entre justicia/injusticia se ve claramente ilustrada en estos testimonios. En el primer relato, el homicidio, visto como delito más atroz, se contrapone con la comisión de un delito que se considera menos grave. El testimonio de esta pasante captura los argumentos y la frustración expuestos por otros en relación con el delito imputado a estos pasantes, considerando que el tráfico de drogas no puede ser un delito más grave que el homicidio. La segunda pasante sigue una línea similar, y hace referencia a ‘casos peores de otras internas’, que deberían tener penas mayores. Otros testimonios bajo esta categoría pretenden establecer diferencias entre los delitos y las personas, uno de las pasantes entrevistados considera: “deberían separar a las delincuentes, ya que ella no es una mala persona y le toca compartir con homicidas y violadoras” (CIENA-DIRAN, 2014, p. 1).

Thoumi (2005) considera, precisamente, que una de las debilidades institucionales de la sociedad colombiana, que facilita el negocio del narcotráfico, es en verdad la tradicional indiferencia por las normas y la ley. Estos pasantes consideran que, sin lugar a dudas, el tráfico ilegal de drogas merece menos castigo que el de un homicidio, y denuncian así la arbitrariedad de la pena que se les impuso. Estos extractos capturan la narrativa en la cual el delito del narcotráfico, al contraponerse con otros delitos, se difumina y permite la ruptura del binario legal/ilegal.

1.2. Culpabilidad/inocencia

Mi captura se hizo porque ellos recibieron una llamada que entró al celular del “cuadrante”, brindando nombres y apellidos míos completos y demás señas informando cómo iba vestido y que yo llevaba droga; me habían chivateado, yo era el señuelo, para pasar a otras “mulas” de manera mucho más segura; los mismos que me “contrataron” me habían señalado, me habían aventado (Quiceno et al., 2014, p. 77).

En esta categoría se agrupan relatos en los que el binario culpable/inocente, frente a la ley, se reemplaza por una versión informal; en esta categoría agrupamos las narrativas en las que los pasantes se presentan como víctimas o como chivos expiatorios.

La figura del “chivo expiatorio”, explorado por diversos teóricos, como Turner (1988), quien analiza el drama, el ritual y la teatralidad en la existencia humana, mientras que Mauss y Hubert (1981) problematizan en torno de la cohesión social que proviene del sacrificio ritual, y Girard (1986), quien aporta en términos de análisis de las operaciones colectivas de transferencia, que permite el chivo expiatorio que es víctima, que no puede defenderse ni vengarse, y que mediante su sacrificio posibilita equilibrar tensiones sociales. (Thurner, 1988) Por un lado, está la captura de pasantes de drogas ilícitas, que permite mostrar la efectividad en el control del tráfico ilegal, mientras que, por el otro, se logran constantemente que las empresas criminales hagan su “sacrificio”, al entregar uno de los suyos.

Otra narrativa común, que aleja aún más a los pasantes del centro de la acción, y que recoge ideas mencionadas anteriormente en relación con la vulnerabilidad, es aquella en la que los pasantes narran su involucramiento como resultado de su absoluta inocencia. Una de las pasantes entrevistadas narra su encuentro casual con un traficante, quien la engaña, y sin su conocimiento la convierte en una pasante (CIENA-DIRAN, 2014, p. 3).

Esta categoría presenta narraciones que expresan absoluto desconocimiento de la participación en un delito, y aquellas pasantes que se consideran traicionadas por la organización o las personas en las que confiaron.

1.3. Conformismo/ambición

Se comentaban muchas cosas de esa persona, no tenía trabajo estable y, sin embargo, vestía con ropa de marca, usaba buenos perfumes, tenía buenos carros y una bonita casa… Él decía que era empresario; de él, la gente comentaba en el pueblo que se dedicaba a negocios turbios. Instintivamente dije que no me arriesgaba, pero al comprobar cómo un amigo mío lograba “coronar los envíos”, en mi cabeza se proyectó un montón de ilusiones (Quiceno et al., 2014, p. 53).

En esta sociedad capitalista en que nos movemos, donde el dios dinero es la verdad revelada, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer en el facilismo y sed de dinero a toda costa, sin importar lo que debamos hacer, sea bueno o malo (Quiceno et al., 2014, p. 44).

Esta descripción, de aparente prosperidad de quien pertenece a los circuitos de producción, circulación y comercialización de sustancias prohibidas, nos señala el atractivo de la insumisión a rutinas, horarios y tareas, y el acceso expedito a bienestar material y a su ostentación a pesar de lo que digan los vecinos. Hay, además, la existencia previa del apetito insatisfecho de recursos materiales, como ropa, perfumes, vehículos, y se alienta el facilismo del menor esfuerzo y grandes beneficios solamente en virtud de lo aparente. Esta narrativa se corresponde con una de las clásicas explicaciones sociológicas acerca de las motivaciones para cometer un crimen, según la teoría de la tensión (Strain Theory), expuesta en su inicio por Merton (1938): la voluntad de participar en el crimen con base en el hecho de que aquellos que sienten tensión (frustración) pueden recurrir a él cuando tienen un objetivo socialmente deseable, pero carecen de los medios legítimos para alcanzar ese objetivo. Muchos de los pasantes afirman que el deseo de dinero fácil influyó en su decisión (Merton, 1938).

1.4. Ignorancia/conocimiento

Mi esposa llegó con un paquete que contenía unas artesanías, y me dijo que si se las podía llevar a Roberto, de parte de Fernanda, que era la novia de él; yo le pregunté a mi esposa que si conocía bien a esta gente, porque yo con esta chica no tenía mucho contacto, solo sabía de ella por una vecina (Quiceno et al., 2014, p. 25).

Conocía los riesgos que traía ser pasante de droga, pero nunca pensé en que me pudieran capturar. Los reclutadores nunca me hablaron sobre esta opción o qué pasos seguir en caso de ser detenida por las autoridades (CIENA-DIRAN, 2014, 2).

Los reclutadores no cumplen, pintan una situación extremadamente fácil, que no responde a los riesgos verdaderos. No son sinceros con el peso del estupefaciente que los pasantes están transportando (CIENA-DIRAN, 2014, 5).

Yo estuve involucrado en diferentes formas de lo que rodea el “negocio” del narcotráfico. Aprendí cómo llevar droga de una ciudad a otra, dentro de Colombia, y algunas veces ya había hecho viajes llevando maletas con doble fondo a diferentes países. Tenía la experiencia… Yo ya había hecho fácil este tipo de trabajos, porque controlaba mis nervios y siempre habían hecho bien la confección del doble fondo en las maletas. Esta vez pasó algo diferente, porque la maleta siempre la habían hecho unas personas de Cali, pero esta vez la urgencia y los compromisos por entregar la droga obligó al dueño a mandar hacer la maleta con otras personas… Ello sin saber si las maletas que hacían pasaban las pruebas y los filtros del aeropuerto. Yo desde que vi la maleta terminada, noté que era más grande y diferente a las que había llevado anteriormente, … Yo estaba “fresqueado y estaba muy confiado”, porque como ya había “coronado” en varias ocasiones, y situaciones donde no había ningún… creía que “siempre coronaba y listo” (Quiceno et al., 2014, pp. 58-59).

Esta no era la primera vez que iba a transportar droga. Ya lo había hecho tres o cuatro veces entre países de la Unión Europea (CIENA-DIRAN, 2014, p. 4).

Estos testimonios recogen la dicotomía entre la ignorancia como atributo de las narrativas de los pasantes de drogas ilícitas, y del conocimiento frente a lo que se hace y cómo se hace. A diferencia de la categoría culpabilidad/inocencia, por ignorancia aquí nos referimos a las narrativas en las que los pasantes se refieren a la inexperiencia en la práctica del transporte de droga, como resultado de acciones de engaño por parte de los reclutadores en cuanto a los niveles de riesgo, cantidades, etc., o a la propia construcción de la ignorancia debido a la mediación de relaciones personales, ‘no querer saber’; e. g., en las narrativas de estas categorías, es decir, respecto a lo transportado se habla de unas artesanías, imprecisas en número, en peso, en lugar de procedencia; también se menciona a terceros poco conocidos, de vínculos emocionales con la pareja y de un vecindario en el que las relaciones son provisionales.

Por otra parte, en el mismo espectro se presentan personas que se consideran poseedoras de conocimiento tácito, debido a sus experiencias propias, y que participan reiterativamente en la circulación nacional e internacional de sustancias prohibidas. Estos individuos atribuyen su éxito anterior a su conocimiento, a su experiencia; la posesión de la cual hablan les garantiza, desde su posición, el logro de sus objetivos.

Un conjunto de relatos expresa, por un lado, la interrelación de algunos pasantes entre su mundo social y las actividades delictivas, y su ignorancia frente a estrategias de escape. Esto se ve claramente en la práctica conocida como ‘enganche’, que muestra dos facetas: de un lado, la vulnerabilidad propia y de los suyos frente a una organización criminal, y de otro, la ingenuidad al depositar su confianza y expectativas en unos amigos o familiares, quienes no dudan en utilizar lo que saben de sus vínculos afectivos para chantajear y sacar provecho de la situación.

En la estrategia de enganche es “el endeude”; la narrativa se divide en dos partes: por un lado, un préstamo que ya ha suplido necesidades, y por el otro, la creación de una obligación, ‘hay que responder por lo que ya se ha consumido’, y la única alternativa es prestarse en calidad de pasante, lo que permite conservar la aspiración de obtener un beneficio económico adicional.

Son pocas las narrativas que se enmarcan exactamente en una sola categoría; los relatos, en su gran mayoría, presentan el argumento de la precariedad económica como una generalidad, la relación costo/beneficio y la oportunidad de obtener altos ingresos a cambio de exponer la vida y su integridad física. Sin embargo, el análisis de las narrativas nos permite vislumbrar una serie de argumentos en diferentes sentidos, que van más allá de relaciones costo/beneficio y que permiten ver elementos tales como la percepción de justicia e injusticia; es decir, la expectativa de penas relativamente bajas por lo que consideran un delito menor, o sea, la construcción de una versión informal de la ley. Por otra parte, se puede resaltar la construcción de la ignorancia y de la experiencia: en la primera, los individuos son engañados frente a los riesgos, y en la segunda, los sujetos usan su experiencia para mantener un lugar en la organización, y atribuyen sus capturas a errores ajenos.

Discusión

El narcotráfico es una gran empresa internacional, con la connotación de que existe en el lado oscuro (ilegal) de la economía. El tráfico de drogas, al igual que otros productos, forma una cadena de producción en la que diferentes organizaciones e individuos participan. Pero es la ilegalidad de estas sustancias la que hace que estos productos, y los mercados en donde se comercializan, tengan un carácter distinto. E. g., el precio en mercados legales, por tradición, refleja el costo de producción de un producto, más la oferta y demanda que este tenga. Pero en los mercados ilegales, y más específicamente de drogas ilegales, el precio se asocia con el transporte y riesgo de que sean incautadas, al igual que con el riesgo de encarcelación o de muerte para las personas involucradas (Caulkins & Reuter, 1998, 2006). Otras características, como impuesto, regulaciones y leyes que se aplican a los sectores y empresas legales, no aplican para los ilegales. Así, garantías básicas de un sueldo justo, un trato respetuoso e íntegro, y tener un ambiente de trabajo seguro, no aplican para estos individuos.

Los pasantes son utilizados por organizaciones del narcotráfico que se dedican al comercio internacional de drogas ilícitas en mediana o pequeña escala, al microtráfico, que puede ser nacional o internacional, como en nuestro caso. En las redes de organizaciones que trafican con drogas ilícitas, los pasantes transportan relativamente pequeñas cantidades; ellos no producen o comercializan las drogas. La actividad de transporte de los pasantes genera para el producto un valor agregado, debido a su riesgo (Beltrán & Salcedo, 2007). Las cantidades que cada pasante lleva son, en promedio, de 800 a 1.000 gramos. Las porciones menores las llevan los pasantes que son deglutores (dentro de su cuerpo), mientras que las mayores cantidades las portan pasantes que son empacadores (fuera de su cuerpo) o como equipaje. Estas cantidades son pocas comparadas con las grandes incautaciones hechas por la policía a las organizaciones del narcotráfico, que pueden llegar a ser de hasta varias toneladas. Un ejemplo concreto son los kilogramos de clorhidrato incautados en el 2016 por la Policía Antinarcóticos: en contenedores fueron incautados 12.284 kg, comparados con los 698 kg de los pasantes.

Estos últimos forman parte de la cadena de producción de drogas ilícitas, y son altamente vulnerables. En general, los pasantes están expuestos al peligro de encarcelamiento, y los deglutores, quienes llevan drogas dentro de su cuerpo, tienen un riesgo mayor, que en algunos casos puede llevar a la muerte. No obstante, a pesar de estos riesgos, los pasantes no se desalientan, y algunos hasta lo hacen varias veces.

En las dicotomías de culpabilidad/inocencia y conocimiento/ignorancia se observa cómo la construcción de la ignorancia, por parte de las organizaciones narcotraficantes, puede llevar a los pasantes a subestimar el riesgo de ser capturados y, por lo tanto, así se refuerza su vulnerabilidad. Los reclutadores, y en general las organizaciones narcotraficantes establecidas, han logrado acumular conocimiento sobre las prácticas más efectivas, y sobre todo los riesgos, elementos que por lo general son desconocidos por los pasantes. En los testimonios de los pasantes es común oír frases que expresan el desconocimiento de cuánta cantidad de droga llevan, o cómo la están transportando (e. g., prendas impregnadas de drogas, maletas de doble fondo, drogas dentro de desodorantes, etc.). También el engaño se observa cuando los reclutadores les dicen a los pasantes que ‘el trabajo es fácil’, que ‘la policía está comprada’, o que ‘si es extranjero no se tiene que preocupar’.

El engaño como instrumento se observa comúnmente en las narrativas, pero también es interesante explorar que ninguno de los pasantes reporta que estas organizaciones los han engañado en el pago prometido. Ellos manifestaron que no era el primer viaje, y que habían transportado drogas antes; en ningún momento dijeron que no les habían pagado lo prometido o menos de lo esperado. El pago seguro crea una confianza entre estas organizaciones ilegales y los pasantes, a los cuales explotan. El pasante accede a tomar el riesgo de ocultar droga, pues finalmente tendrá una remuneración económica.

El riesgo de los pasantes no se limita solo al estado en las dicotomías de conocimiento/ignorancia, pues se observa cómo las personas, una vez que se vinculan a la organización criminal no pueden arrepentirse, puesto que esta acostumbra usar amenazas en contra de ellos o de sus familiares. Aquí los pasantes dejan de ser participantes voluntarios y se convierten en cohesionados, pero sus acciones de transportadores de drogas y vistos ante la ley como criminales hace que sea difícil demostrar si sus actos son o no por voluntad propia. Estos pasantes pueden ser considerados dobles víctimas.

Por otra parte, como se observa en la dicotomía de justicia/injusticia, los pasantes ponen en tela de juicio la gravedad de su delito, y cuestionan si llevar, e. g., 800 gramos de cocaína es peor que privar a alguien de la vida o practicar una violación. Estos pasantes y sus narrativas cuestionan el proceso de construcción socio-política de legalidad e ilegalidad de la política antinarcóticos del Gobierno. El Estado, por medio del contrato social, determina espacios, individuos y actividades particulares como legales o ilegales (Galemba, 2013), pero en la práctica la legalidad y la ilegalidad no son tan nítidamente distinguibles (Ortega, 1996), como lo argumentan las narrativas de estos pasantes.

La vulnerabilidad de los pasantes también se expresa en su relación con los sistemas socio-técnicos establecidos por el Estado para prevenir el transporte de drogas ilícitas, entre los que se pueden incluir los diferentes dispositivos tecnológicos, el conocimiento y la experiencia de las unidades antinarcóticos y la alta probabilidad de ser judicializados. Varias de las dicotomías que se encuentran en las narrativas se expresan en este sentido.

Los perfiladores de la Policía Antinarcóticos reconocen a los pasantes y sus anomalías o discrepancias entre sus conductas, movimientos, expresiones y el vocabulario. También se tienen estereotipos físicos, como el de modelos de revistas, y profesiones como la de músico, deportista y comerciantes de artesanías y de anticuarios en general. Sin embargo, cada vez es más amplio el abanico, y se extiende a categorías como nacionalidad, edad y ocupación del pasante de drogas ilícitas. Junto con esto, que podríamos llamar conocimiento tácito, se suman diferentes capas de inspección usando tecnologías de punta, por lo general en los países de destino (Potthast, 2011).

Las organizaciones narcotraficantes, y en especial los reclutadores, logran manufacturar versiones estilizadas del tráfico de drogas, en las que el riesgo es minimizado usando diversas estrategias (no le va a pasar nada; usted tranquilo, tranquila, los escáneres no se pillan eso, etc.). En el caso de los pasantes ‘exitosos’, los que logran ‘coronar’ más de un viaje, la experiencia acumulada les permite obviar los riesgos y olvidar la alta probabilidad de ser identificados mediante perfilación o detección por alguno de los artefactos electrónicos usados para tal fin (Body Scan, escáner de equipajes, Ion Track).

Para lograr el tráfico de drogas por medio de personas, el reclutador contacta a los posibles pasantes y les promete ciertas sumas de dinero, con anterioridad al viaje o después del mismo, con el propósito de establecer un compromiso formal, que asegure el transporte de los alcaloides hasta el lugar de destino. Asimismo, les enseña el método que deben utilizar para ocultar la droga exitosamente. Así, los pasantes de drogas se encuentran en una posición intermedia de la cadena del narcotráfico, entre el transporte y el consumo, pero periférica a las organizaciones, de modo que con esta actividad existe un alto riesgo de que sean descubiertos, y ello los llevaría a pagar pena carcelaria.

El riesgo de ser o no descubierto aumenta las ganancias de los traficantes de drogas. Por esto, en general los traficantes deben evaluar con frecuencia los costos y beneficios que tiene la acción de traficar (Decker, 2008, citado por Beltrán & Salcedo, 2007, p. 60). Puesto que los productores y comercializadores son quienes obtienen la mayor utilidad, los pasantes son excluidos de estas reflexiones y reciben una proporción mínima de la ganancia.

El uso de pasantes es solo una de las múltiples estrategias utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para el transporte de drogas. Característicamente, en muchas de las prácticas de transporte, los artefactos usados, botes, aviones, narcosubmarinos, se descartan una vez que se logra el objetivo de llevar la carga ilícita a su destino (Guerrero, 2017). En este sentido, aunque primordiales para la acción y resultados de las organizaciones, estos ocupan un lugar periférico, no se diseñan o adquieren para que duren. Los pasantes de drogas entran en una lógica similar. Si presumimos que una organización es más o menos jerárquica, los pasantes ocupan la casilla inferior de la cadena de tráfico.

La literatura académica, sin embargo, ha llegado al consenso de explicar estas organizaciones como redes (Bouchard & Amirault, 2013; Hobbs & Antonopoulos, 2014); en tal configuración, los pasantes afectan poco la cohesión de la red y son los elementos más alejados de los nodos. Por otro lado, la prevalencia del fenómeno ha permitido a las instituciones estatales la creación de rutinas y procesos de legalización de captura y judicialización más o menos estandarizados, que rara vez generan controversia (algunos casos, debido a la nacionalidad del pasante, la particularidad del método o su género, pueden resultar atractivos como noticia).

Los pasantes son un punto de encuentro entre el sistema socio-técnico del Estado (artefactos, conocimiento, estrategias) y las organizaciones narcotraficantes, en donde ambos ponen a prueba la efectividad de sus estrategias. Sin embargo, y a pesar de la prevalencia del fenómeno, los pasantes no son centrales a la actividad estatal; el control del narcotráfico se inserta dentro de narrativas más amplias, en especial la producción de seguridad, donde temas como el terrorismo y el creciente control de la migración son igual de importantes, o tal vez más. Por otra parte, en la acción de perder pasantes, las organizaciones narcotraficantes rara vez ven afectadas sus estructuras, y quedan a salvo cuando ofrecen sus sacrificios y chivos expiatorios.

Conclusiones

En este artículo nos hemos propuesto identificar las principales narrativas de los pasantes de drogas. Como resultado, hemos construido un conjunto de dicotomías, tal como se desprende de los discursos de pasantes encarcelados al ser capturados, cuando intentaban transportar drogas al exterior. Existe la tentación de vincular la acción de los pasantes únicamente a una relación costo-beneficio; sin embargo, esta no es suficiente para explicar todos los rangos de motivaciones de los individuos. Por una parte, consideramos que el argumento de Thoumi (2005) es válido en el sentido de la tradicional indiferencia de los colombianos frente a la ley; nuestra contribución va en el sentido de ampliar el abanico de categorías que los pasantes instrumentalizan para explicar su participación en la industria del narcotráfico.

Hemos puesto énfasis en las limitaciones de las definiciones anteriores del fenómeno. Inicialmente, como concepto orientador de nuestra investigación, usamos el término pasantes de drogas ilícitas, pero teniendo en cuenta el papel ocupado dentro de una organización, los métodos utilizados por los actores sociales y las narrativas de los pasantes, proponemos definirlos como personas que están vinculadas y son utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al microtráfico de estupefacientes, en las que ocupan un rol periférico, las cuales usan diferentes modalidades de transporte para llevar estupefacientes u otras sustancias ilegales, que les pertenecen a una organización y no al sujeto que las transporta, e inscriben sus prácticas en narrativas que les permiten disolver el binario legalidad/ilegalidad.

Recientemente, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha intentado redefinir la lucha contra las drogas, y también definir legalidad e ilegalidad, así:

Tenemos la autoridad moral de afirmar que, después de décadas de lucha contra el narcotráfico, el mundo ha sido incapaz de controlar este flagelo, que fomenta la violencia y la corrupción en toda nuestra comunidad global. [...] No tiene sentido reprender a un campesino que cultiva marihuana, cuando hoy en día, por ejemplo, su cultivo y uso son legales en ocho Estados de los Estados Unidos. [...] La manera en que se libra esta guerra contra las drogas es igual o quizás incluso más perjudicial que todas las guerras que el mundo está luchando hoy, combinadas (Santos, diciembre 10 de 2016).

Con este artículo esperamos hacer una contribución al campo emergente conocido como criminología narrativa, la cual encuentra valor académico en los testimonios de las personas consideradas criminales, para entender así estructuras de poder y la agencia de estos sujetos. En el futuro esperamos diseñar instrumentos que permitan poner a prueba las categorías y dicotomías presentadas en este documento.