Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe

versão On-line ISSN 1794-8886

memorias no.29 Barranquilla maio/ago. 2016

La transformación de la estructura productiva de los Montes de María: de despensa agrícola a distrito minero-energético

The transformation of the productive structure of Montes de Maria: from agricultural pantry to an energy-mining district

A transformação da estrutura produtiva das Montes de Maria: da despensa agrícola a distrito de mineração e energia

Amaranto de Jesús Daniels Puello

Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación RudeColombia. Magister en Estudios Políticos -Económicos de la Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia) Especialista en Planeación para el Desarrollo Urbano-Rural. Economista de la Universidad de Cartagena. Profesor Asociado de la Universidad de Cartagena, actualmente Director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Profesor Asociado de la Universidad de Cartagena, actualmente Director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Agradezco los aportes en materia de bases de datos y cartografía de Antonio Rodríguez y Marco González, miembros del Observatorio Montes de María. A Fredy Badrán la corrección de estilo del artículo.

Email: amarantodaniels@hotmail.co

Recibido el 26 de enero de 2016

Aprobado el 25 de mayo de 2016

Resumen:

Los Montes de María asiste en las últimas décadas a una trasformación de su estructura productiva, específicamente su condición de ser una despensa agrícola a constituirse en un conglomerado minero-energético, generando profundos cambios para el territorio en su composición ambiental, económica, social y cultural, afectando así a las comunidades y grupos poblacionales allí ubicados.

Esa metamorfosis tiene como trasfondo la violencia asociada al conflicto armado, la dinámica de laglobalización de los mercados y las sociedades, y los magros resultados en materia de desarrollo rural y ordenamiento territorial han impulsado las políticas pública en Montes de María.

Palabras Claves

Territorio, minería, transformación, globalización, medioambiente, ordenamiento y desarrollo, Montes de María.

Abstract

The subregion of Montes de Maria assists in recent decades a transformation of its productive structure, specifically its status as an agricultural pantry to be a mining and energy conglomerate generating deep changes in the territory in its environmental, economic, social and Cultural composition, affecting communities and population groups within their jurisdiction. This metamorphosis has as background the violence associated with armed conflict, the dynamics of the globalization of markets and societies, and the poor results in rural development and land use have boosted public policies in Montes de Maria.

Keywords

Territory, mining, processing, globalization, environment, planning and development, Montes de María.

Resumo

Montes de Maria assiste nas últimas décadas para uma transformação de sua estrutura de produção, especificamente o seu estatuto como uma despensa agrícola para se tornar um conglomerado de mineração e energia, gerando profundas mudanças para o território em sua composição ambiental, econômica, social e cultural, comunidades afetando e grupos populacionais localizados lá. Essa metamorfose tem como pano de fundo a violência associada ao conflito armado, a dinâmica da globalização dos mercados e sociedades, e os resultados pobres em desenvolvimento rural e ordenamento do território têm impulsionado as políticas públicas em Montes de Maria.

Palavras-chave

Território, mineração, processamento, globalização, meio ambiente, planeamento e desenvolvimento, Montes de María.

1. Introducción

Los Montes de María es una subregión1 localizada en los departamentos de Bolívar y Sucre, en el Caribe colombiano. Su territorio es reconocido por la fertilidad de los suelos, sus potencialidades agrícola, pecuaria, pesquera, agroindustrial y más recientemente minera, evidenciando cambios en su estructura productiva. En su extensión, alcanza 6466 km2, (DANE, 2012) de los cuales el 58.9% (3789) corresponden al departamento de Bolívar y los restantes 2677 al de Sucre y estáconstituido por 15 municipios, en donde residen 357.797 personas (DANE, 2015) cuya composición incluye mestizos, blancos, afro-descendientes, campesinos e indígenas, reflejando una diversidad en sus tradiciones, costumbres y expresiones culturales

A lo largo de su historia los Montes de María ha sido considerada como una despensa agrícola para gran parte del Caribe colombiano (específicamente para ciudades como Cartagena, Sincelejo e incluso Barranquilla). También es reconocido como un territorio en donde la convivencia, el sentido festivo de la vida y el respeto por esta y por sus tradiciones eran valores inherentes a sus pobladores (Daniels y Múnera, 2011). Esas particularidades cambian sustancialmente en las últimas décadas, ante la transformación del territorio, de su estructura productiva (agroindustria de la palma de aceite/minería) y la confrontación entre los actores armados ilegales por el control de la subregión2. Dentro de los factores que contribuyen para el cambio de ser una despensa agrícola, a la constitución de un distrito minero-energético se identifican entre otros:

a) En primer lugar, la ausencia de una política para el desarrollo rural basado en un enfoque territorial, el cual se entiende desde la necesidad de desplegar políticas públicas adaptadas al contexto asociadas a la redefinición del papel del estado (específicamente la provisión de bienes públicos, regulación de la economía, democracia e institucionalidad local) ; la cooperación ente agentes públicos/privados, asumiendo como ejes articuladores el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible (IICA 2003, C. Salgado 2013). En otras palabras, se asume la relevancia del territorio montemariano como objeto de las políticas públicas.

b) En segundo lugar, las consecuencias que genera la violencia asociada al conflicto armado, como el desplazamiento forzado de más de 237.198 personas (DPS, UAV 2015), el abandono y/o despojo de miles de hectáreas en el territorio, a pesar de los esfuerzos del proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada -esta acción surge con el Decreto 2007 de 2001-, cuyo propósito es blindar los bienes y predios abandonados por las víctimas del desplazamiento forzado. De acuerdo con (Instituto Latinoamérica para una Sociedad y un derecho Alternativo ILSA, 2012) en la subregión, unas 6956 personas solicitaron la protección de 314.974 hectáreas, sin mayores resultados en cuanto a lograr su protección jurídica. Por ejemplo, siguiendo a ILSA, de un total de 2643 solicitudes individuales radicadas en seis municipios (San Juan, San Jacinto, Zambrano, Ovejas, Maríalabaja y El Carmen de Bolívar) tan solo se incorporan 525 solicitudes. Complementa lo anterior la agudización del empobrecimiento del campesinado montemariano, como resultado del abandono de la actividad productiva, la pérdida de activos (tierra), el acelerado endeudamiento (fruto de las dos anteriores) y la ineficacia de las acciones y políticas diseñadas para el sector rural.

c) Por último, las dinámicas territoriales resultantes del proceso de globalización económica, política y social que combinada con las anteriormente reseñadas, ayudan a explicar la aparición de la explotación minera a través de la puesta en marcha de concesiones para la explotación de carbón, gravas y materiales de construcción; e igualmente la expedición de licencias para la exploración/explotación de gas y petróleo tal como se describe más adelante.

2. La transformación del territorio montemariano.

Para comprender la modificación de la estructura productiva y del territorio montemariano es necesario examinar la dinámica productiva reciente, los resultados de las políticas públicas llevadas a cabo y sopesar los cambios en la esfera territorial del proceso de globalización económica actual. Al revisar la dinámica productiva, el punto de partida es el modelo de desarrollo económico imperante en las tres últimas décadas y el rol otorgado al sector rural. Como bien lo plantea González (2012), el modelo o modo de desarrollo, en su política macroeconómica no favorece al sector rural ante la puesta en marcha de medidas como:

a) Una mayor preponderancia a las fuerzas del mercado en la asignación de recursos, promoviendo la especialización de acuerdo con las ventajas comparativas de cada sector, el énfasis en un productor más eficiente y la adopción de cambios tecnológicos ante la competencia internacional.

b) La libertad cambiaria -específicamente la revaluación del peso-, el incremento de las importaciones de alimentos, la baja productividad y el énfasis en los monocultivos.

c) La ausencia de instrumentos sectoriales para el fomento al pequeño y mediano productor, ya que el modelo cierra espacios para políticas diferenciadas (población desplazada, comunidades negras e indígenas), y en su defecto plantea acciones focalizadas y de subsidios directos3 pero de manera transitoria.

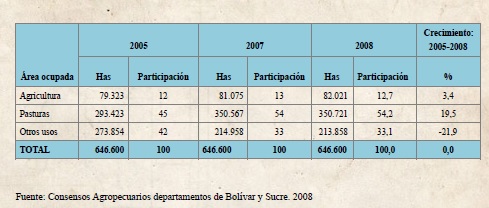

De acuerdo con el marco de políticas públicas referenciadas la estructura productiva montemariana, presenta una serie de cambios en su dinámica los cuales van desde el uso del suelo, la producción agrícola, el surgimiento de la agroindustria hasta la explotación minera entre otros. En ese sentido se reconoce que en Montes de María durante décadas coexisten la producción campesina, la hacienda ganadera y cultivos de exportación/capitalista como el tabaco, el arroz y el algodón. Posteriormente desde el año 1999 se introduce la agroindustria de la palma de aceite y más recientemente la minería de hidrocarburos y gravas.

Actualmente, según datos del IGAC (2013) del total del suelo montemariano, 46.638 has. (7,26%) tienen una vocación agroforestal; 268.653 (41,81%), agrícola; 294.385 (45,82%), forestal; 32.130 (5%), ganadera, y 732 (0,11%) son para la conservación de la vida silvestre y el paisaje. Al contrastar los usos frente a la vocación del suelo, es preocupante como la explotación ganadera en promedio4 ocupa 331.600 hectáreas y para el año 2012 se estima en 340 mil reflejando una sobreutilización altísima -10 veces- el área considerada como de suelos aptos para esta actividad. Por su parte la producción campesina en promedio posee cerca de 25 cultivos agrícolas quesiembran los pequeños y medianos productores, cuyo nivel de ocupación del área es del 7,4% (incluyendo los cultivos de agricultura comercial) evidenciando una significativa subutilización (Observatorio Montes de María 2016).

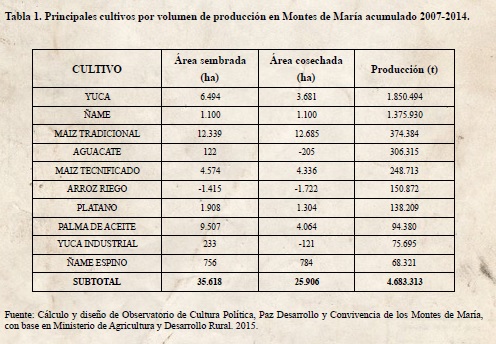

Ahora bien al examinar los diez principales cultivos ordenados por volumen de producción, áreas sembradas/cosechadas entre el periodo 2007 y 20145 (véase tabla adjunta) se constata una dinámica de la producción agrícola discontinua e inercial por parte de los productores en el territorio. En efecto, el área sembrada acumulada asciende a 35.618 has., en donde los cultivos considerados básicos para la dieta alimenticia, específicamente: la yuca, el ñame, el maíz en sus dos modalidades, y el plátano ocupan un área de 26.415 has. equivalentes al 73% del total; sin embargo la palma de aceite durante el periodo, exceptuando el maíz tradicional, supera al resto de cultivos en cuanto al área sembrada, representando el 26.6% del área total, expresando un incremento sostenido en su comportamiento. Es de anotar que solo el maíz tradicional con el 34% del total supera a la palma aceitera, ya que la yuca (18%) siendo un producto emblemático al igual que el ñame (3%) están muy por debajo del crecimiento del monocultivo

Recapitulando la producción campesina en Montes de María subsiste sobre la dieta alimenticia (maíz, yuca, ñame, aguacate, plátano y arroz), revelando una capacidad adaptativa a las diferentes circunstancias de políticas públicas e invisibilidad como agentes económicos.

Un segundo aspecto para entender el proceso de transformación de la estructura productiva es lo concerniente al proceso de titularización de bienes agrícolas y de recursos naturales, que estágestado desde la actual fase de la globalización capitalista6 como rasgo distintivo de ella (Garay, 2013). Es clara la tendencia internacional de la incorporación de tierras al circuito capitalista mundial para el uso minero-energético7, bajo modalidades innovadoras que incluyen los derechos sobre el subsuelo. Por supuesto, Colombia no estáexento de esa tendencia internacional, de allí que el fenómeno de acumulación y compra masiva de tierras se manifieste de tal manera que, entre los años 2007-2011, la inversión extranjera en ese rubro haya ascendido a 227 millones de dólares (Banco de la República. Citado, por Barberi, Castro y Álvarez 2012).

En el caso de Montes de María, se registra a partir del año 2007 una compra masiva de tierras, particularmente en aquellas áreas donde el desplazamiento forzado, el abandono de la tierra y su posterior despojo (asociado a la precariedad institucional en materia de derechos de propiedad existente) son los determinantes que impulsan ese proceso. De hecho, según Reyes (2009), se calculan en 81.656 las hectáreas abandonadas, es más un ejercicio realizado por el Observatorio Montes de María (2011) con organizaciones sociales considera que esa cifra puede llegar a 120.000 hectáreas. En cuanto a las compras masivas, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación señala "sobre las denuncias de compra de hectáreas del orden de mil a tres mil hectáreas, incluso se han conocido casos de 75 mil hectáreas en Montes de María (El Universal 2009); por su parte la Superintendencia de Notariado y Registro reporta la compra masiva de tierras de más de 37.273 hectáreas en la subregión (ILSA 2012); como se evidencia no hay cifras concretas sobre esta compra masiva de tierras ante la carencia de información sobre los registros y derechos de propiedad en la tenencia de la misma, lo cual viene incidiendo sobre el actual proceso de restitución de tierras impulsado por la Ley 1448/2011.

También es necesario destacar el limitado y distorsionado ejercicio de la planificación y el ordenamiento territorial en la subregión, en donde a pesar de los esfuerzos gubernamentales para la adecuada implementación de las leyes 152/94, 388/97 y los decretos reglamentarios, persiste una cultura arraigada de la informalidad, la improvisación y una discontinuidad en los planes o procesos ejecutados, acompañado de un desconocimiento y baja participación por parte de la ciudadanía8. De allí que ante la falta de ordenamiento ambiental, la mayoría de los planes básicos y/o esquemas de ordenamiento territorial -conocidos como POT, PBOT y EOT9, adoptados en los Montes de María no poseen las directrices ambientales, que se asuman como la línea base de la subregión para efectuar de manera apropiada, el ordenamiento territorial y establecer las actividades que se pueden desplegar en el territorio.

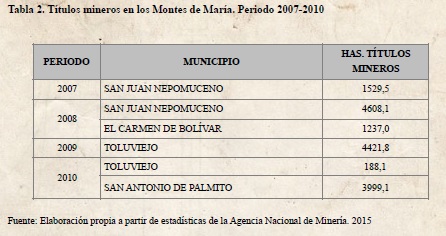

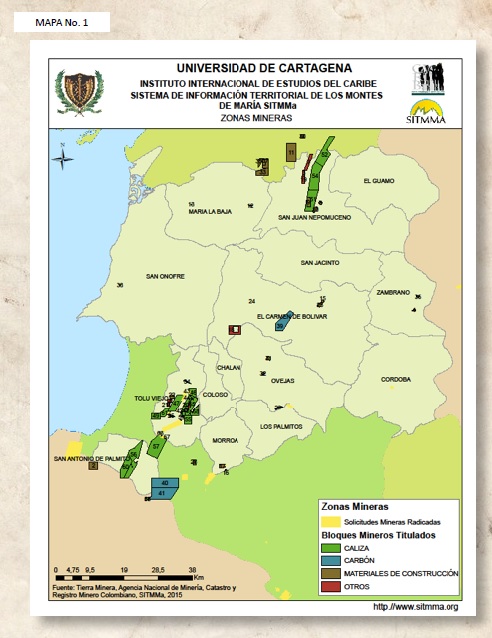

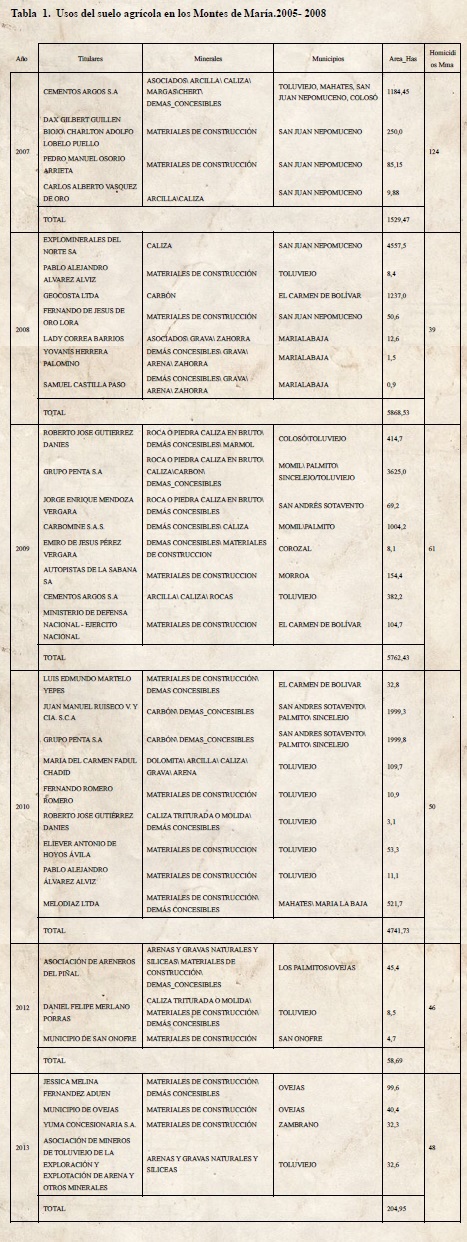

Recapitulando, la concurrencia en el tiempo de los factores ya reseñados, aunado a la deficiente gestión de las corporaciones autónomas regionales -para este caso Cardique y Carsucre-, propician las condiciones para la aparición de la explotación minero-energética en la subregión en condiciones ventajosas (véase la tabla 2), la cual presenta el número de hectáreas hoy en día cobijadas por títulos mineros -13.254 has- en cinco municipios.

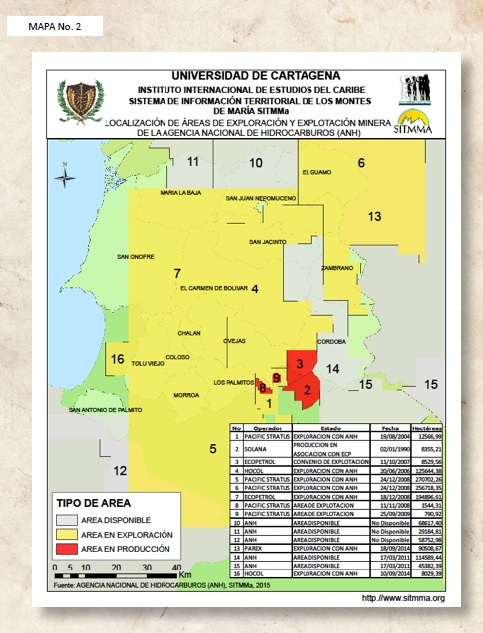

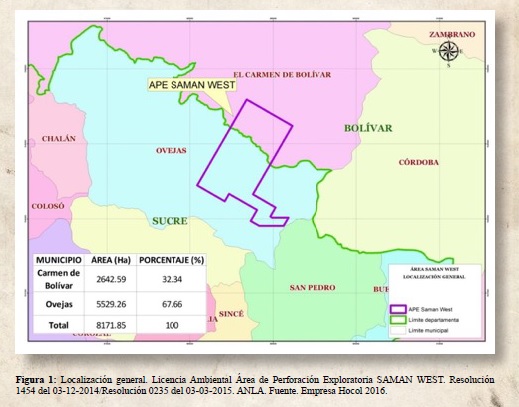

De igual manera es pertinente señalar que actualmente hay 16 exploraciones de gas y petróleo en el territorio cuya extensión cobija áreas de los departamentos de Sucre y Córdoba, destacándose que en los municipios de Los Palmitos, Ovejas y Córdoba (Bolívar), ya existe explotación de gas por parte de la empresa Hocol. Ahora bien, a los factores descritos que han favorecido a la minería en su rol de estrategia económica fundamental para las próximas décadas en el territorio, es válido añadir entre otros lineamientos de política pública.

a) El desarrollo minero y expansión energética es parte de las cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el Gobierno e incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y considerada uno de los ejes centrales de la economía colombiana, básicamente las actividades de exploración /explotación de petróleo, de carbón, gravas y agregados para la construcción.

b) Fruto de esa condición de locomotora, de las 14'218.901,09 de hectáreas que el país pose en su territorio, 5'084.084,91 de ese total, son utilizadas para la explotación minera. Asimismo según la Agencia Nacional de Minería (ANM), existen 9594 títulos mineros vigentes, correspondientes al 4,5% del territorio nacional, y de ellos, 3557 están en exploración, 2273 en construcción y montaje y 3764 en explotación (El Espectador 2015).

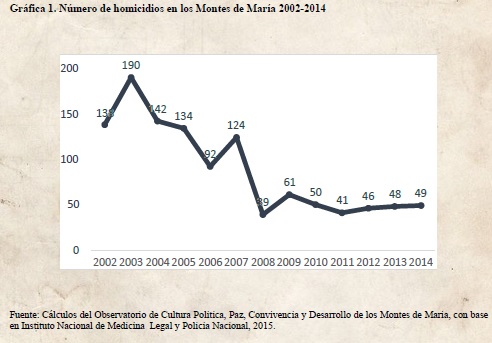

Para el caso montemariano no sobra señalar que el auge de la explotación minera10 coincide con el proceso de recuperación del territorio por la fuerza pública en el marco de la política de seguridad y consolidación territorial. En la gráfica 1 se observa como durante los años 2002-2007, el promedio de homicidios era de 130 muertes violentas anuales y desde el año 2008 al 2013, se disminuye a 47.5 muertes por año, es decir a la tercera parte del periodo anterior. Complementa lo anterior el desmantelamiento de los frentes 35 y 37 de las FARC (incluyendo la muerte de Martin Caballero jefe del Bloque Caribe), la desmovilización del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María, del ERP y la reducción de la capacidad bélica del ELN en la subregión y zonas aledañas.

No obstante los resultados logrados, es preocupante la aparición de las denominadas Bacrim (Bandas Criminales Emergentes), concretamente los Urabeños y Rastrojos, quienes dada su capacidad de reproducción de la violencia y articulación a la criminalidad organizada -narcotráfico -constituyen una señal de alerta en términos de seguridad ciudadana. La concurrencia se establece en que el aumento sostenido en el otorgamiento de los títulos mineros y expedición de licencias, es a partir de la reducción ostensible del accionar de estos grupos armados ilegales tal como se muestra en el mapa 1, en donde para el año 2007 se aprueban cuatro títulos y posteriormente durante los años 2008-2013 se autorizan 31 títulos, es decir un promedio de seis títulos por año, siendo los años 2010 (9) y 2009 (8), los de mayor expedición de licencias para la explotación minera en la subregión.

Cierra este apartado el proceso de evaluación y otorgamiento de las licencias ambientales para este tipo de actividades productivas. En ese sentido la Contraloría General de la Nación (2013) ha identificado como omisiones graves (aplicables a la subregión) para ese trámite los siguientes aspectos:

a) No se tiene en cuenta el mecanismo de la consulta previa el cual es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, además de ser considerado un componente básico para salvaguardar su integridad étnica, social, económica y cultural.

El análisis del estado en que se encuentran los recursos naturales (línea base) en un área establecida (componentes biótícos y abiótícos en el área de influencia directa e indirecta), y las comunidades locales, así como el impacto que pueden generar sobre ese hábitat, es decir sobre los cuerpos de agua, el aire, el suelo y las áreas protegidas. En otras palabras, el panorama descrito permite colegir como a través de los títulos mineros y las licencias ambientales, se ha efectuado una ordenación territorial de facto en los Montes de María, lo cual va en contravía de la potestad y de las normas que el Estado ha diseñado para ese propósito, derivando hacia el privilegio de los intereses par0culares en detrimento de los generales tal como lo precisan los artículos 1 y 58 de la carta polítíca de 1991.

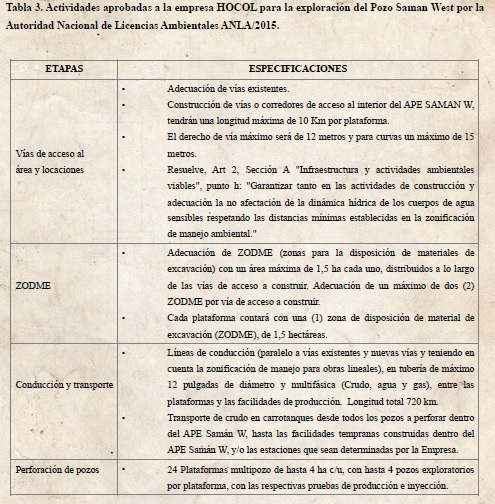

La reflexión anterior, se ilustra en los cambios que introduce la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA - Resolución 1454 de diciembre de 2014- a la empresa Hocol, como se observa en la gráfica adjunta, aprobándose intervenciones sobre los municipios de Ovejas y El Carmen de Bolívar, soslayando los Planes de Ordenamiento Territorial, en cuanto al uso del suelo establecido en ellos.

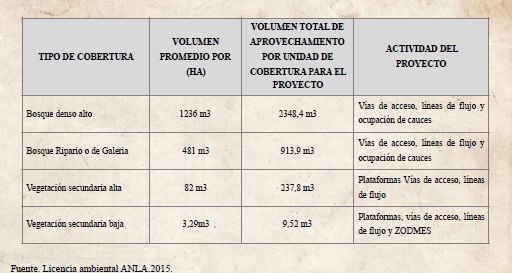

Asimismo la tabla 3, resume las acciones de intervención en construcción/mejoramiento de vías para el acceso a las zonas de exploración, la ubicación de áreas para disposición de materiales de excavación y el aprovechamiento forestal (bosques), durante la ejecución del proyecto.

No sobra señalar que la ANLA no autorizó el permiso de concesión de aguas subterráneas a la cuenca hidrogeológica del acuífero Morroa, para ser utilizado por HOCOL SA, ya que prácticamente varios municipios (Morroa, Los Palmitos) hubiesen visto afectada la capacidad de sus acueductos para el suministro de agua potable a sus habitantes.

2.1 Efectos o cambios de la transformación del territorio..

En esa perspectiva observamos como la metamorfosis en que estáinmerso el territorio introduce una serie de prácticas empresariales de carácter no rural, -minería y monocultivos- cuyos efectos más notorios se manifiestan de diversas formas, tales como:

a) Una modificación sustancial en las relaciones sociales y culturales construidas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la relación patrón/campesino, ahora se concibe como la relación jefe/ trabajadores, e igualmente la tradición del compadrazgo y la familiaridad se ve afectada tanto por la violencia asociada al conflicto armado como por este nuevo marco de relaciones sociales. Asimismo es indudable que el rol de productor se pierde surgiendo las actividades extraprediales (jornaleo, comercio informal y mototaxismo), además de perder paulatinamente el control sobre la tierra y ser confinados por la palma de aceite como sucede, en las comunidades de Marialabaja, San Jacinto -Paraíso y San Cristóbal- ; San Juan -Corralito y San Agustín- entre otras. Complementa lo anterior que en el contexto socio- cultural, se han construido relaciones de orden comunitario y de solidaridad (a través de las juntas de acción comunal) e igualmente prácticas productivas que le dan una distinción muy particular a su ser social. Recapitulando, esta alteración de las relaciones sociales y culturales menoscaba en los campesinos montemarianos su proceso de construcción de identidad desde el particular vínculo que tiene con la tierra y con la producción que se deriva de ella, así como en saberes populares y tradiciones relacionados con el territorio.

b) La relativización de la propiedad (C. Salgado 2013), como garantía de permanencia y acceso a la tierra, en el sentido que la propiedad, entendida como la forma jurídica más segura de relación con la tierra en el orden jurídico existente, hoy en día se ve vulnerado por el modelo de desarrollo, ya que pierde toda prelación frente a los derechos constituidos desde fuera del territorio específicamente sobre el subsuelo. En el caso montemariano las 16 concesiones de petróleo y gas copan casi todo el territorio (véase mapa 2). Desde ese punto de vista, la exploración y explotación de recursos minerales le da primacía a los derechos del subsuelo sobre los del suelo, e igualmente de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. He aquí una consecuencia fehaciente de la entronización de la globalización y la reprimarización de la economía nacional.

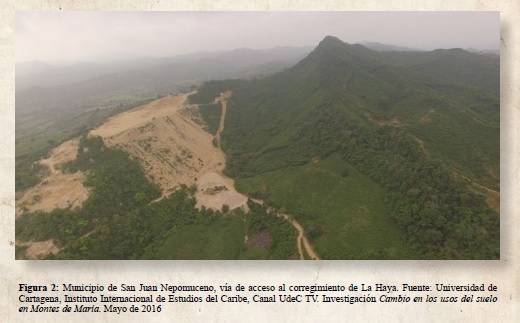

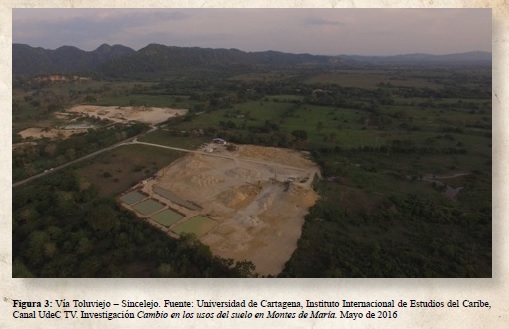

c) La compra masiva y el acaparamiento de tierras ya manifiesta una mayor concentración11 -medida a través del índice de Gini-, en municipios como Toluviejo 0.998, San Antonio de Palmitos 0.85, Morroa, 0.79 y Maríalabaja con 0.72. (Observatorio Montes de María 2012). A este fenómeno se añade el incremento de la deforestación, en especial los efectos negativos sobre ecosistemas como el santuario natural de flora y fauna de los Colorados -ubicado ente San Juan y San Jacinto con una extensión de 1.000 has.-, la reserva forestal La Coraza con una extensión de 6730 has. (CarSucre 2011)12 localizada sobre Colosó y Tolúviejo. Al respecto véanse las fotos adjuntas que muestran el deterioro generado por la explotación de gravas/canteras en San Juan Nepomuceno y Toluviejo, en donde la explotación indiscriminada y la ausencia de planes de mitigación ambiental se refleja en el cambio abrupto del paisaje montemariano.

d) Ahora bien, dentro de los impactos que tiene la explotación minera, no sobra señalar que la operación de estos conglomerados mineros, generalmente han contribuido a incrementar la vulneración de los derechos colectivos (medio ambiente), además de propiciar que el Estado soslaye su papel en el impulso a la economía campesina y en la respuesta a las demandas de los productores. Es decir, la presencia de conglomerados o distrito mineros como los reseñados en el territorio agudiza los problemas agrarios de vieja data, ya que el campesinado y las comunidades étnicas13 consideran quebrantados la vigencia de derechos constitucionales y el surgimiento de limitantes estructurales que les impiden el disfrute de una vida digna.

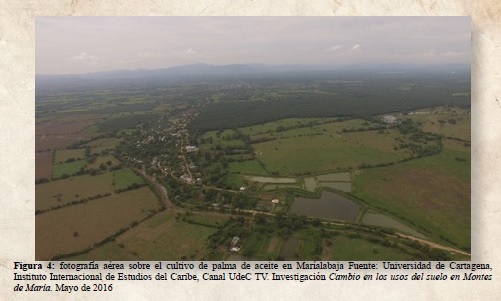

e) En cuanto a los monocultivos en el territorio es necesario precisar como la palma de aceite se ha constituido en uno de los cultivos de mayor crecimiento y dinámica. Es así como para el año 2013 se reportan 11.015 has en Maríalabaja, (Observatorio Montes de María 2014, con base en los consensos agropecuarios) de las cuales 5508 hectáreas es el área en cosecha; ese desarrollo exponencial -el área sembrada desde el 2001 se incrementa en un 18% anual promedio-, es gracias a los incentivos fiscales y a la política sectorial contenida en las leyes 818/03 y 939/04, sobre los llamados cultivos de rendimiento tardío.

De acuerdo con la investigación de G. Herrera y F. Maza (2013), el impacto de la palma de aceite sobre la producción campesina y el municipio en general muestra entre otros aspectos:

a) Se estima que se han sustituido aproximadamente 6.576 hectáreas de cultivos agrícolas (arroz, maíz, yuca, plátano y ñame) que fueron posteriormente destinadas a la producción de palma de aceite.

b) En términos relativos, se calcula que la tasa de sustitución de cultivos agrícolas por parte del cultivo de palma de aceite -TSCP- es de 0,59 hectáreas de cultivos agrícolas por cada hectárea sembrada de palma durante el periodo 2001-2013.

c) Se calcula que, para el periodo 2001-2013, los diferentes cultivos agrícolas que han dejado de producirse a partir de su sustitución por el cultivo de palma significaron más de 47 mil toneladas no cosechadas por año, principalmente de alimentos básicos .

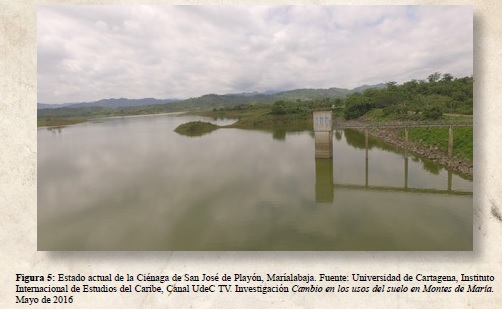

Es muy importante precisar que en el año 2011, se realizó la Encuesta de Caracterización de la Población General en los Montes de María14 y Marialabaja registra una tasa de desempleo del 33%, siendo la segunda más alta de la subregión en ese momento. Este resultado refleja que la agroindustria de la palma de aceite poco o nada contribuye con la generación de empleo o ingresos en esta localidad. Otro efecto negativo lo constituye la demanda en el uso del agua, ya que se estima que en una hectárea de palma se siembran 120 árboles o plantas15, las cuales requieren de 150 milímetros de agua mensual, la cual es tomada del distrito de riego ubicado en Marialabaja. Actualmente hay tensiones entre los productores de arroz, Usomaría (ente administrador del distrito de riego) y la comunidad por el uso del agua. En el mes de febrero hubo roces entre la comunidad de San José de Playón y Usomaría (esta Asociación de usuarios es manejada por los palmicultores) ante el cierre de la compuerta a esta comunidad, que viene utilizando el agua del distrito para sus necesidades básicas. Las fotos adjuntas constatan como la palma de aceite transforma el paisaje del territorio y la afectación de los cuerpos de agua.

Cierra esta parte, la inversión en reforestación en el territorio aprovechando el Mercado de Emisiones del Carbono, el cual surge en el marco del Protocolo de Kioto (Japón) en 1997, con miras a compensar el efecto del calentamiento global por parte de los países industrializados, quienes a través de los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio, financian proyectos para la reducción de emisiones. En este sentido, una investigación de Moritz Tenthoff (2011), demuestra como la ley 788 del 27 de diciembre de 2002 ofrecía incentivos tributarios en proyectos de reducción de emisiones de carbono a través de sus artículos 18 y 95, ampliando las oportunidades de mercado para las empresas de reforestación y las hidroeléctricas. Luego uno de los proyectos bajo la modalidad de Mecanismos de Desarrollo Limpio, aprobado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC en inglés), es aprobado a la empresa Argos, para la captura de CO2, mediante la reforestación de 3000 has, de las cuales se estiman la siembra de 2000 has de teca en San Onofre16, en los corregimientos La Palmira, Pajonalito y Algarrobal entre otros, desde el año 2011. De hecho esta empresa actualmente ejecuta una segunda fase en los municipios de El Carmen de Bolívar, Ovejas y San Jacinto, en donde se tiene como metas la siembra de 10.000 has. en teca.

El contexto descrito expone la inestabilidad e informalidad de la política de desarrollo rural en el territorio a lo largo de la historia. Por ejemplo en Marialabaja, desde los años 70 del siglo pasado el Estado construye una estructura productiva (distrito de riego, programas de crédito, entrega de tierras, asistencia técnica, paquetes tecnológicos e infraestructura de mercadeo), como despensa y provisión para la seguridad alimentaria. Posteriormente, ante la crisis originada por la apertura económica de los años 90 del siglo pasado asociado a la ausencia de una política de desarrollo rural coherente, termina constituyendo una estructura para los biocombustibles sobre la base de subsidios y compensaciones con recursos fiscales. Una situación similar acontece con un proyecto de producción -mercadeo en San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Guamo y El Carmen de Bolívar-, promovido por el Fondo de Desarrollo Rural Integrado DRI en los años 1988-1991, con base en la exportación de Ñame, la comercialización y agregación de valor a la yuca y el maíz, el cual en plena dinámica (construcción de red de acopio, créditos para comercialización y asistencia técnica para ocho organizaciones cooperativas), al final fue desmontado ante el viraje en la política de desarrollo rural que establece el modelo neoclásico - neoliberal- , en donde la economía campesina pasa a un segundo plano.

f) Finalmente es preocupante que casi todos los municipios focalizados para la aplicación de la Ley 1448/11, en lo relacionado con la restitución de tierras, como: El Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Jacinto y San Juan Nepomuceno, en Bolívar, e igualmente Morroa y Ovejas, en Sucre, coinciden con las zonas mineras adjudicadas y en proceso de explotación actualmente. Este escenario crea una serie de retos y desafíos para los jueces de restitución de tierras, en el sentido de establecer hasta dónde el cumplimiento de la Ley de Víctimas se puede lograr, frente a las condiciones de utilidad pública que le da el artículo 13 del Código Minero a la explotación minera.

A modo de síntesis la transformación del territorio montemariano, implica repensar el tipo de relación que se construye o se tiene entre el campo y la ciudad (en este caso Cartagena y Sincelejo), lo cual va a incidir sobre el modo de vida del campesino y la sociedad en general; de allí que cambiar el modelo y repensar esa relación campo/ciudad, supone avanzar en acciones como: En primer lugar, el campesinado debe tener un reconocimiento como grupo social, como bien lo plantea J. Forero (2010), debe ser considerado como un ciudadano con acceso pleno a todos sus derechos, en un marco de justicia distributiva; en segundo lugar es inaplazable flexibilizar la política macroeconómica y buscar una propuesta de desarrollo rural diversificada ajustada a las dinámicas territoriales, con una institucionalidad sólida que incluya el nivel local y regional, más aún en la perspectiva de la construcción de convivencia y paz desde los acuerdos de La Habana en donde el tema rural es crucial y prioritario.

3. Conclusiones.

El panorama descrito refleja que en Montes de María la transformación abrupta del territorio, se proyecta con la presencia de modelos de desarrollo desiguales/diferenciados, configurando una estructura productiva heterogénea(producción campesina-ganadería extensiva-agroindustria-minería e hidrocarburos), en donde los efectos nefastos de la violencia asociada al conflicto armado -despojo/desplazamiento/empobrecimiento-, la precariedad institucional territorial y la ausencia de una política de desarrollo rural contribuyen a un escenario de incertidumbre y ambivalencia para las comunidades montemarianas.

Asimismo es una constatación de como el campesinado paulatinamente pierde su rol e importancia como un actor preponderante en la edificación de la vida política, social, económica y cultural de la subregión y del país; en palabras de C Salgado (2010,), la política pública agraria y rural, ha contribuido a la desvalorización relativa del campesinado como grupo social, asignándoles roles secundarios -jornaleros, proveedor de alimentos baratos-, es decir un sujeto no apto para el desarrollo. Este escenario irrumpe en una coyuntura del territorio montemariano de transición hacia un Estado Social de Derecho, luego del reciente ciclo de violencia cuyas consecuencias se manifiestan en un deterioro sostenido del goce efectivo de los derechos humanos económico, social y cultural, como base de una vida digna, para la inmensa mayoría de los campesinos.

Luego entonces los nuevos conflictos generados alrededor de la minería ya reseñados, van a derivar hacia tensiones entre los derechos individuales y colectivos establecidos en el marco constitucional, tales como: la explotación minera (rentas) y el uso o disfrute de los territorios ancestrales y comunidades étnicas frente a las consultas previas; asimismo la sustitución de las actividades agrícolas por la minería y la normatividad para decisiones sobre el ordenamiento territorial y ambiental. He aquí un debate interesante sobre el tipo de violación a los derechos humanos, no desde el punto de visto individual en su titularidad, sino como una construcción de luchas sociales y colectivas afectando así comunidades completas que se ven obligadas a desplazarse de su terruño, incidiendo sobre la identidad, y supervivencia de estos colectivos.

A manera de contraste, para las comunidades campesinas en la Ley 1448 de 2011, el artículo 13 las identifica como grupos que gozan de especiales garantías y medidas de protección por parte del Estado, en este sentido surge la inquietud, si un juez de restitución de tierras está dispuesto a hacer valer este precepto ante las grandes compañías mineras presentes en el territorio montemariano?

En materia de generación de ingresos por la explotación minera, es claro que a nivel del producto interno bruto -PIB - su contribución fiscal es importante (Regalías), pero a nivel territorial ese rol es inoperante, ya que el Código Minero excluye a esta explotación de pagar impuestos como el de industria y comercio, evidenciando una asimetría en términos del desarrollo territorial frente a los costos ambientales que asumen las comunidades allí asentadas.

Finalmente es preocupante constatar que mientras el proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina, iniciado desde el 2011 localizada en doce municipios con una extensión de 261.070 hectáreas, aún no supera esa espesa maraña burocrática estatal requerida para su funcionamiento, la producción minera-energética se posiciona en el territorio de la mano del gobierno nacional y de la inversión de las multinacionales de ese sector económico.

Notas

1 El termino subregión es utilizado a partir de la agrupación de los municipios de Marialabaja, El Guamo, San Juan N, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba, Ovejas, Colosó, Chalán, Morroa, San Onofre, Toluviejo, San Antonio de Palmitos y Los Palmitos. Esta conformación surge en el proceso de creación del Programa de Desarrollo y Paz PDP y el Tercer Laboratorio de Paz, además de sustentarse en la configuración geográfica, el proceso de asentamiento poblacional alrededor de la serranía de San Jacinto, los factores culturales y étnicos presente a lo largo de su historia y los conflictos sociales que la han configurado como tal.

2 Durante los últimos veinte y cinco años los Frentes 37 y 35 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional, del Ejército Revolucionario Pueblo y el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, se disputan el control del territorio, pero finalmente el Estado colombiano logra paulatinamente recuperar la soberanía del mismo.

3 Machado Absalón. Castillo, Luís Carlos. Democracia con campesinos o Campesinos sin Democracia.. IICA-DRI-Universidad del Valle. 1993

4 De acuerdo con los cálculos del Observatorio Montes de María, entre 2005-2008, es el área dedicada a la ganadería, con base en las cifras de las Secretarías de Agricultura de Bolívar y Sucre, siendo el inventario ganadero de 347.350 cabezas, bajo la modalidad de doble propósito (leche y carne) y una carga de una res por hectárea.

5 Las cifras citadas hacen referencia al incremento real de las hectáreas sembradas/cosechadas en el periodo reseñado

6 El actual proceso de globalización económica se inicia con profunda reformas de mayor apertura comercial, liberación de los mercados financieros y de los flujos de capital del exterior, asociado a una mayor injerencia de la empresa privada en la producción de bienes y servicios (Cepal 2001) en la esfera nacional. A nivel territorial/local impulsa los procesos de descentralización política administrativa y la reestructuración productiva en el agro en la perspectiva de diversificar e innovar a través de cadenas agroindustriales, la introducción de semillas y en general un desconocimiento de los pequeños y medianos agentes productivos.

7 De acuerdo con Barberi, Castro y Álvarez (2012) entre 2001 y 2011en los países en desarrollo han sido vendidas, arrendadas o cedidas bajo permiso 227 millones de hectáreas, en su mayor parte con inversionistas internacionales

8 En el año 2011, el Observatorio Montes de María realiza una consultoría en donde se efectúa una Evaluación Exante de los 15 planes de desarrollo 2008-2011, la cual permite identificar una serie de fallas y omisiones en la formulación de los PD, en los aspectos mencionados.

9 En el año 2011, el Observatorio Montes de María realiza una consultoría en donde se efectúa una Evaluación Exante de los 15 planes de desarrollo 2008-2011, la cual permite identificar una serie de fallas y omisiones en la formulación de los PD, en los aspectos mencionados.

10 Es necesario señalar como factores asociados los cambios introducidos por el modelo económico el cual desconoce al sector rural, a esto se agrega el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, la definición de la minería como locomotora del plan nacional de desarrollo el gobierno y el control territorial por la fuerza pública, se constituyen en factores que explican ese auge minero.

11 El coeficiente de Gini, se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos/riqueza, por ejemplo cuando se acerca a uno, nos indica que hay mayor concentración del ingreso en pocas personas y cuando se acerca a cero, quiere decir que el ingreso se distribuye entre más personas y existe más igualdad en la sociedad.

12 EL Heraldo (2011) reporta como hubo oposición del alcalde Carlos Verbel Ruiz, y un grupo de ciudadanos a la compra de predios aledaños a La Coraza por parte de una empresa cementera.

13 En los Montes de María hay 62 cabildos indígenas y 14 consejos comunitarios afrodescendiente.

14 El Observatorio de Cultura Política, Paz y Convivencia de los Montes de María y el Sistema de Información Territorial de los Montes de María, SITMMA, desarrollaron la recolección de información de fuente primaria mediante la aplicación de formatos de encuesta a un total de 1.251 personas habitantes en los 15 municipios que integran la subregión, para conocer las condiciones del mercado laboral (con base en la metodología DANE) del territorio entre otros aspectos.

15Esta información fue suministrada por un palmicultor en el mes de mayo 2016, en el marco de una investigación que adelanta el Observatorio Montes de María, sobre el cambio en el uso del suelo del territorio.

16 El grupo Argos compra un total de 2.000 has entre los años 2004-2005, periodo en el cual la violencia asociada al conflicto armado dejo innumerables víctimas, ya que era un territorio en disputa entre los actores armados ilegales y la fuerza pública. La titularidad de estos predios hoy están en litigio ante demandas de los vendedores en el marco de la Ley 1448/2011( El Espectador, 2015).

4. Bibliografía

Agencia Nacional De Hidrocarburos (ANH). Reportes sobre exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Montes de María. Documento en formato Shapefile. 2013. [ Links ]

Agencia Nacional Minera (ANM). Reportes mineros para la zona de Montes de María. 2012. Documento en formato Shapefile. 2012. [ Links ]

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Licencia Ambiental Área de Perforación Exploratoria SAMAN WEST. Resolución 1454 del 03-12-2014 / Resolución 0235 del 03-03-2015 Barberi, Fernando; Castro, Yesid y Álvarez, José Manuel. Acaparamiento e inversión extranjera en tierra. Propuestas para su regulación en Colombia. En: Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemática y retos actuales. Págs. 115-161. OXFAM, Crece, Pontificia Universidad Javeriana, Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. ISBN: 978-95857477-2-2. Bogotá, Colombia, 2013. [ Links ]

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL. Una década de luces y sombras. América Latina y el Caribe en los años noventa. Alfaomega S.A. Bogotá, 2001. P. 1 - 27. [ Links ]

Constitución Política de Colombia. Diario Oficial. Imprenta Nacional. Bogotá. 1991. [ Links ]

DANE. En: http://gov.co/index.php/población y demografía/proyecciones de población. 2014. [ Links ]

Daniels Puello, Amaranto y Múnera Cavadía, Alfonso. Los Montes de María. Región, conflicto y desarrollo productivo. Pags 16-20 Instituto Internacional de Estudios del Caribe-Universidad de Cartagena. Editorial Antropos. 2011. [ Links ]

Departamento para la Prosperidad Social. Presidencia de la República. Estadísticas básicas población en situación de desplazamiento forzado. En: www.dps.gov.co. 2013. [ Links ]

El Espectador. Los reclamos de tierras a Argos. Investigación. En: http://www.elespectador.com. Septiembre 13 de 2015. [ Links ]

El Espectador. La minería. En: http://www.elespectador.com. Abril 25 de 2015. [ Links ]

El Universal. Alerta por compra masiva de tierras en Montes de María. En: www.eluniversal.com.co. 2 de septiembre de 2009 [ Links ]

El Heraldo. Tala de bosques en la región Caribe. En: www.elheraldo.com. Noviembre 30 de 2011. [ Links ]

Forero, Jaime. Presentación en: El campesino colombiano entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad. Bogotá Universidad Javeriana, 2010. [ Links ]

Garay, Luis J. Globalización/glocalización, soberanía y gobernanza. A propósito del cambio climático y el extractivismo minero. En: La minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Contraloría General de la República. 2013. [ Links ]

González, Jorge Iván. Los modos del desarrollo no han favorecido la economía campesina. Documento de consulta elaborado para la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre la Población Desplazada. En: Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemática y retos actuales. Págs. 319-321. OXFAM, Crece, Pontificia Universidad Javeriana, Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. ISBN: 978-95857477-2-2. Bogotá, Colombia. 2013. [ Links ]

Herrera, Gustavo y Maza, Francisco. La disputa entre los biocombustibles y la seguridad alimentaria en el Caribe colombiano: El caso de la palma de aceite en Marialabaja. Ponencia presentada en el XII Seminario Internacional de Estudios del Caribe, Cartagena, julio 27-31 de 2015. [ Links ]

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Uso del Suelo en Montes de María, citado por María Aguilera. Montes de María: Una subregión de economía campesina y empresarial. En: Documento de Trabajo sobre Economía Regional. Banco de la República 2013. [ Links ]

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). Montes de María: entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras. Aproximación a la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región (2006-2012). 2012. [ Links ]

Ley 1448 de 2011. Diario Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011. Congreso de la República por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2011. [ Links ]

Ley 685 de 2001. (Agosto 15). "Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones". Bogotá, 2001. [ Links ]

Ley 388 de 1997. (Julio 18). Reglamentada por los decretos nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973, para el ordenamiento territorial en Colombia. Bogotá, 1997. [ Links ]

Machado, Absalón; Castillo, Luis Carlos y Suarez, Isauro. Democracia con campesinos ó campesinos sin democracia. Ediciones IICA. Bogotá, 2013. P. 16 - 32. [ Links ]

Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María - Sistema de Información Territorial. Línea Base. En: www.sitmma.org. Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Universidad de Cartagena. Cartagena, 2012. [ Links ]

Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María - Sistema de Información Territorial. Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Universidad de Cartagena. Cartagena, 2013. [ Links ]

Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María - Sistema de Información Territorial. Línea Base. En: www.sitmma.org. Instituto Internacional de Estudios del Caribe Universidad de Cartagena. Cartagena, 2014. [ Links ]

Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María - Sistema de Información Territorial. En: www.sitmma.org. Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Universidad de Cartagena. Cartagena, 2016 [ Links ]

Reyes, A. El despojo de tierras por paramilitares en Colombia. En Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia, 159-188. Ed. Norma. Bogotá, 2009. [ Links ]

Rudas, G. y Espitia, J. La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal para el caso de Colombia. En: Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio. Paradojas y conflicto. Contraloría General de la República. Bogotá, 2013. [ Links ]

Salgado, Carlos. Procesos de desvalorización del campesinado y antidemocracia en el campo colombiano. El campesino colombiano entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad. Universidad Javeriana. Bogotá, 2010. [ Links ]

Salgado, Carlos. Lineamientos de una propuesta de política pública para transformar el mundo rural. Documento inédito. Observatorio Nacional para la Paz. Proyecto Planeta Paz. Bogotá, 2012. [ Links ]

Salgado, C.; Machado, A, y Naranjo, S. Territorio para el desarrollo de las sociedades y economías campesinas. En: Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemática y retos actuales. Págs. 275-366. OXFAM, Crece, Pontificia Universidad Javeriana, Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. ISBN: 978-95857477-2-2. Bogotá, Colombia. 013. [ Links ]

Tenthoff, Moritz. "COSPACC". Estrategia de reforestación de Argos S.A., ARGOS S. A. en los Montes de María. En: www.carbontradewatch.org. Bogotá, 2011. [ Links ]

ANEXOS

Citar como:

Daniels, Amaranto. La transformación de la estructura productiva de los Montes de María: de despensa agrícola a distrito minero energético.En Memorias. Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe. N° 29. Universidad del Norte. Barranquilla, 2016.