Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Psychologia. Avances de la Disciplina

versão On-line ISSN 1900-2386

Psychol. av. discip. vol.9 no.2 Bogotá jul./dez. 2015

Artículo de investigación

Análisis cuantitativo de la investigación en salud, calidad de vida y enfermedad realizada en la ciudad de Bogotá durante los años 2010-2013: estudio transversal-descriptivo*

Quantitative Analysis of Research in Health, Quality of Life and Disease Made in Bogota City During the Years 2010-2013: Cross-Descriptive Study

Fernando Juárez1, Nohelia Hewitt Ramírez2, Carlos Alfonso Avendaño Triviño2

1 Universidad del Rosario, Bogotá - Colombia

2,3 Universidad de San Buenaventura Bogotá, Bogotá - Colombia

* Grupo de investigación Avances en Psicología Clínica - Universidad de San Buenaventura, Bogotá. nhewitt@usbbog.edu.co

Investigación realizada con la financiación del convenio especial de cooperación de ciencia, tecnología e innovación No. 1803-2013 suscrito entre el fondo financiero distrital de salud de la Secretaria Distrital de Salud y la Universidad de San Buenaventura Bogotá - Colombia. Agradecemos a las instituciones de educación superior, los centros, grupos de investigación y los investigadores que permitieron el acceso a los documentos. Se reconoce la participación del equipo de investigaciones y cooperación de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, bajo la coordinación de la Dra. Solángel García Ruiz; de los auxiliares de investigación Franc Robert Calderón; Maité Paola Díaz Ruiz; Helen Alexandra Garzón; James Hewitt Osorio y Ma. Clara Villa y de la bibliotecóloga Nidian Andrea Buitrago, profesional encargada de la sistematización de la información.

Para citar este artículo: Juárez, F., Hewitt, N., & Avendaño, C. (2015). Análisis cuantitativo de la investigación en salud, calidad de vida y enfermedad realizada en la ciudad de Bogotá durante los años 2010-2013: estudio transversal-descriptivo. Psychologia: Avances de la Disciplina, 9(2), 113-128.

Fecha recepción: 5/4/2015. Fecha aceptación: 18/6/2015

Resumen

Se pretendió identificar, caracterizar y analizar las investigaciones realizadas en Bogotá D. C., en el campo de la salud, la calidad de vida y la enfermedad, durante el periodo comprendido entre enero de 2010 a diciembre de 2013. Mediante una investigación de carácter documental descriptiva y transversal, se analizaron 1466 documentos referidos a artículos publicados, tesis doctorales, de maestría, de especialidades médicas y documentos estatales generados por programas de formación posgradual, grupos de investigación, centros de investigación, e instituciones de salud. Para la recolección de la información se validó y utilizó una ficha de 140 ítems, en la que se registraban los aspectos formales, relacionados con la descripción del documento, metodología, resultados, discusión y recomendaciones. Los análisis descriptivos e inferenciales, evidencian que el campo en que más se ha investigado es el de la salud (41%) y el que menos se ha abordado es el de calidad de vida (0.2%). El enfoque de investigación más utilizado ha sido cuantitativo (54.3%) y el tipo de investigación descriptivo (53.2%). Los productos de investigación se han publicado en su mayoría en revistas colombianas del área de medicina (98.7%). Solo un 1% se ha hecho en revistas de lengua inglesa. Se encuentra una gran diversidad en temas de investigación y muy poca coherencia con las líneas de investigación propuestas por la agenda de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Palabras clave: Investigación en salud, salud, calidad de vida, enfermedad.

Abstract

The aim was to identify, characterize and analyze the research carried out in Bogotá D.C., in the health, the quality of life and disease areas, during the period from January 2010 to December 2013. Through an investigation of descriptive and cross- documentary, were analyzed 1466 documents referring to published articles, Phd and masters thesis, medical specializations research and state documents generated by programs of postgraduate training, research groups, research centers, and health institutions. To collect the information, was validated and used a record form with 140 items, which was registered the formal aspects, related to the document description, methodology, results, discussion and recommendations. The descriptive and inferential analysis, show that the area that more has been investigated is the health (41 %) and the least has addressed is the quality of life (.2 %). The research approach has been more used is quantitative (54.3 %) and the type of is descriptive research (53.2 %). The products of research have been published in most Colombian Journal in the area of medicine (98.7 %). Only 1% has been done in Journal of the English language. There is a large diversity in research topics and very low consistency with the lines of research proposals for the agenda of Secretaría de Salud de Bogotá.

Keywords: Research in health, health, quality of life, disease.

Introducción

Existen diferentes aproximaciones al concepto de salud (Juárez, 2010). La salud entendida como negación de la enfermedad tiene todavía una gran vigencia en diferentes enfoques (Juárez, 2010, Sadegh-Zadeh, 2000; World Health Organization [WHO], 2001). También se define como un sistema integral que comprende aspectos biológicos, psicológicos y sociales (Engel, 1977), con multicausalidad comprehensiva, en una perspectiva holista (Sperry, 2008). Igualmente, la salud es vitalidad, bienestar, complejidad, resiliencia, balance, armonía (Hamilton, Phillips, & Green, 2004), metas, objetivos, propósitos en la vida y es la capacidad de hacer lo que necesita hacer, lo que proporciona salud (Nordenfelt, 2006). Antonovsky (1979; 1987), propone una conjunción entre las características individuales y las características sociales como determinantes de la salud. De esta manera, es posible alcanzar la salud en diferentes condiciones, requiriéndose adaptación a diferentes contextos y obligando a comprender mejor a las comunidades y los individuos (Juárez, 2011).

Por su parte, la calidad de vida comprende indicadores económicos, sociales y psicológicos (Allen, Bentler, & Gutek, 1985), y resulta de gran importancia en salud, especialmente en sus aspectos individuales (Mezzich, 2005), de manera objetiva y subjetiva (Brown & Gordon, 1999; Vittersø, 2004). No obstante, la calidad de vida se debe entender a partir de numerosos elementos individuales y del medio físicosocial (Juárez, 2010), ya que incluye entre otros, estilos de vida, situación económica, vivienda, educación, empleo, acceso a servicios públicos, comunicaciones, urbanización, criminalidad contaminación del ambiente y satisfacción con la escuela o el empleo (Velarde-Jurado & Ávila-Figueroa, 2002).

La calidad de vida relacionada con la salud (Bowling, 1991), consiste en la percepción subjetiva de individuos sobre sí mismos (Wilson, 2004), o la evaluación de los efectos de la enfermedad y el tratamiento, y el grado de satisfacción que se tiene sobre las mismas (Muldoon, Barger, Flory, & Manuck, 1998).

La enfermedad no es ajena a las condiciones sociales (Wakefield, 2007); por la complejidad de sus presentaciones es difícil de integrar dentro de un único paradigma conceptual (Jablensky, 2007), e incluso la normalidad estadística (Boorse, 1987), incluye un parámetro de referencia poblacional. A medida que se avanza hacia la cobertura universal de salud, es necesario un enfoque intersectorial de los determinantes sociales de la salud, debido a la inequidad existente, siendo el mayor reto para la salud y el desarrollo sostenible en las Américas, donde dicha inequidad se ha triplicado (Etienne, 2013). La región es principalmente urbana y de ingresos medios, con una heterogeneidad y desigualdad enormes, lo que impacta la salud y sus determinantes sociales (Marmot, Filho, Vega, Solar, & Fortune, 2013).

Aspectos como la desigualdad en salud (Alves & Escorel, 2013), el lugar de residencia y el género como predictor de problemas de salud mental (Mullings, McCaw-Binns, Archer, & Wilks, 2013), las desigualdades en el tipo de seguro de salud para el acceso al cribado de cáncer de cérvix (Barrionuevo-Rosas, Palència, & Borrell, 2013), la desigualdad en la salud bucal, la cual demanda acciones intersectoriales (Soares, Lima, & Teixeira, 2013), y la incidencia de las condiciones de vida, y la organización y calidad de los servicios de salud en el diagnóstico y tratamiento de ciertos procesos cancerosos (Paolino, Sankaranarayanan, & Arrossi, 2013), entre otros, ponen de manifiesto la importancia de las condiciones sociales en los procesos de salud. Así pues, emergen las condiciones de desigualdad, equidad y acceso a los servicios, como relevantes en salud y calidad de vida y no se pueden desvincular de los mismos.

El buen gobierno en el sistema de salud, la equidad y la sostenibilidad son una preocupación permanente en las reuniones internacionales (Bueno, Moysés, Bueno, & Moysés, 2013), haciendo que la salud no sea un conjunto de dimensiones individuales o procesos sociales de adaptación o afrontamiento al medio, sino muchas condiciones sociales estructurales y funcionales que hacen difícil garantizarla.

Las acciones comunitarias se hacen necesarias, como una forma adecuada de evaluar sus progresos en salud (Collie-Akers, Fawcett, & Schultz, 2013) y considerar la interacción de los sistemas de salud con los determinantes sociales. Las formas de aproximación limitadas, de producción, recíproca, de unión y de sistemas, son consideraciones actuales sobre dicha interacción (Russell, 2013). Dirigirse hacia la universalidad en salud implica una entrega equitativa y comprehensiva de los servicios de salud en un sistema de salud fuerte y alienado con múltiples sectores, con políticas dentro y fuera del sistema de salud (Vega & Frenz, 2013).

Los determinantes sociales deben integrarse con los sistemas de promoción de salud en los niveles de comunidad, nacional y regional (Jackson, Birn, Fawcett, Poland, & Schultz, 2013), entre otros. Solo así, se realizará una intervención en salud y calidad de vida que contemple sus diferentes concepciones.

En Colombia y específicamente en Bogotá, el enfoque de los determinantes sociales explica cómo se producen socialmente las enfermedades y la dinámica de la salud, cómo se generan las respuestas que protegen la salud y evitan la enfermedad (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2012). Estos determinantes se articulan con la estrategia promocional de salud y calidad de vida, la cual es transversal a todas las acciones que produzcan salud (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2012). Consisten en las condiciones sociales de vida y trabajo, el contexto social que influye en la salud y las vías de traducción de las condiciones sociales en efectos en la salud (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, s.f.).

Este enfoque abarca los determinantes estructurales, intermedios y proximales. Los determinantes estructurales están relacionados con las estructuras geopolíticas, sociales y económicas del país, las políticas y prioridades nacionales, las decisiones de los gobiernos y las formas de tratamiento del trabajo, e incluye el género (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2012).

Los determinantes intermedios son las características del contexto y las relaciones entre individuos, las cuales pueden ser el acceso y prestación de servicios, y oportunidades o condiciones ambientales (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2012). Los determinantes proximales consisten en los estilos de vida y las condiciones individuales, como la estructura psicosocial, familiar, y aspectos genéticos y físicos, entre otros (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2012).

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (s.f.) considera que la salud está socialmente determinada y desarrolla el concepto de salud como elemento fundamental del desarrollo y del desarrollo humano. El desarrollo humano comparte una visión común con los derechos humanos. Esta consideración está en estrecha relación con los principios de equidad, solidaridad, respuesta a las necesidades, accesibilidad, atención integral, sostenibilidad, longitudinalidad, continuidad, efectividad, intersectorialidad y participación en salud (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, s.f.). Esto conduce a estrategias de fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria, y ajustes del modelo de atención integral e integrada que reconozca la diversidad étnica, cultural, de género y generación (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, s.f.). Además, el Sistema de Salud puede considerarse como un determinante social más de la salud (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, s.f.).

Con el fin de articular los objetivos de instituciones, actores y organismos estatales e internacionales que contribuyan a orientar el quehacer investigativo y el desarrollo de la política pública en salud en el Distrito Capital, se definió la agenda de investigaciones para la salud que tiene como propósito "identificar problemáticas, oportunidades y detectar las demandas desde la sociedad, para orientar las diversas investigaciones, con la finalidad de obtener repuestas locales a los problemas de salud de la ciudad y a las necesidades de investigación" (Díaz & García, 2013, p.1).

De esta manera, la Secretaría Distrital de Salud, en Bogotá, D. C., ha implementado acciones orientadas a la consecución de la salud y la calidad de vida de la población, reconociendo la importancia de los determinantes sociales de la salud y de la calidad de vida. Por lo anterior, se hace necesario indagar acerca del estudio de estos determinantes en las investigaciones realizadas en Bogotá sobre salud, calidad de vida y enfermedad, para observar si las políticas de la Secretaría Distrital de Salud se ven reflejadas en las mismas. Por lo tanto, para efectos de esta investigación se plantea como objetivo identificar, caracterizar y analizar las investigaciones realizadas en Bogotá D. C., en el campo de la salud, la calidad de vida y la enfermedad, durante el periodo comprendido entre enero de 2010 a diciembre de 2013 e identificar si dicha investigación responde a la agenda de temáticas priorizadas en ciencia, tecnología e innovación (CT+I) para la salud definida por la Secretaría Distrital de Salud.

Método

Tipo de investigación

Se realizó una investigación de carácter empírico analítica, con un diseño descriptivo documental y transversal, a través de un estado del arte desarrollado mediante una búsqueda en bases de datos. Esta metodología permitió un acercamiento a la producción de conocimiento sobre la salud, la calidad de vida y la enfermedad, que desde programas de posgrados de diferentes disciplinas, centros y grupos de investigación se ha realizado en la ciudad de Bogotá, durante el periodo 2010-2013, para lo cual se revisaron tesis, artículos e informes de investigación.

Instrumentos

Se diseñó y validó una ficha de 140 ítems, destinada a la recolección de la información que incluye los aspectos formales relacionados con descripción del documento, tema investigado, delimitación contextual, objetivos, referente teórico, hipótesis, tesis y variables, metodología, resultados, discusión y recomendaciones del autor o autores de la investigación. Para la validación de contenido de la ficha se llevó a cabo una evaluación por jueces expertos de diferentes disciplinas y un grupo focal mediante los cuales se estableció la pertinencia y la relevancia de los ítems, la redacción de las opciones de selección, la dificultad de comprensión y la pertinencia de las opciones de respuesta.

Los análisis incluyeron la obtención de datos estadísticos descriptivos e inferenciales sobre el grado de concordancia entre jueces, utilizando el coeficiente W de Kendall. La evaluación de los ítems obtuvo una mediana de 5 en la mayoría de ellos, algunos obtuvieron una mediana de 4 o 4.5 y se observaron evaluaciones bajas en comprensión y redacción de dos de los ítems, lo que obligó a reformularlos. Existió un alto grado de acuerdo entre jueces (W de Kendall .83 a 1.00, p ≤ .05) en la asignación de puntuaciones. Las evaluaciones tuvieron una alta homogeneidad, con rangos, en general, de 0 a 2, y algunos de 3 o 4, estos últimos en la característica de comprensión, la que muestra el coeficiente de concordancia más reducido en relación a las otras.

Con el grupo focal se obtuvo información concerniente a la validez, coherencia, generalidad, potencial de análisis, aspectos sistemáticos, congruencia y claridad del instrumento. Se verificó si el instrumento reunía las características de sistematicidad, fiabilidad, universalidad, verificabilidad, evidencia, usabilidad, reproductibilidad, procedimiento, validez, descriptibilidad, congruencia, coherencia y claridad.

Procedimiento

Esta investigación implicó cuatro fases claramente diferenciadas. En la primera fase de alistamiento se diseñó la ficha de recolección de información que fue validada por jueces expertos y por los investigadores de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Se entrenó a cinco profesionales auxiliares de investigación en su manejo y en la obtención de información a través de diferentes fuentes primarias y secundarias.

La segunda fase de recolección de información implicó la elaboración de un directorio de instituciones de educación superior, servicios de salud, centros de investigación, organizaciones, grupos de investigación, bases de datos, repositorios y sitios WEB para llevar a cabo la búsqueda de información. Posteriormente, se establecieron los contactos institucionales y se procedió a la búsqueda de información.

Se consultaron tesis de especialización médica, maestría, doctorado, documentos de investigación publicados y no publicados de organismos gubernamentales, centros y grupos de investigación y artículos publicados en las bases de datos Medline, Inbiomec, Ebsco, Scielo, Redalyc, Lilacs, Dialnet, Science Direct, Ambientales.info, Proquest, ISI Web of Science y ubicados en los repositorios de las bibliotecas y catálogos de las Universidades entre ellas, Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Andes, Militar Nueva Granada, Católica de Colombia, El Bosque, Escuela Colombiana de Ingeniería, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y del Instituto Nacional de Salud.

Se utilizaron los descriptores salud, calidad de vida, enfermedad, salud pública, salud ambiental, prevención, promoción de la salud, epidemiología, patología, problemas de salud, Bogotá, Colombia. Esta fase de recolección de información tuvo una duración de cinco meses.

Para la tercera fase, de análisis de resultados, la información recolectada, se sistematizó en la ficha validada para tal fin y posteriormente se pasó a una base de datos en formato Excel, que fue avalada por los profesionales de la biblioteca de la Secretaría de Salud. Se depuró la base de datos y se llevaron a cabo los análisis cuantitativos transversales y longitudinales. En este artículo se muestran únicamente los análisis transversales de los ítems más relevantes. Finalmente, se realizó el informe técnico.

Resultados

Los análisis de la información recolectada se orientan a: a) identificar las tendencias en los años en los cuales se ha recogido información, b) realizar una descripción transversal del estado del arte de las investigaciones a lo largo de los años 2010-2013, c) realizar descripciones por temas, años, campos, instituciones, tipos de estudio, instrumentos utilizados, resultados y recomendaciones, mediante estadística descriptiva y exploratoria, analizando las asociaciones entre los ítems más relevantes del instrumento de recolección de información; d) determinar los indicadores generales de los apartados del instrumento para lo cual se realizan agrupamientos y se obtienen indicadores globales de la evolución de las investigaciones en salud, destacando la importancia de las variables en el indicador para obtener la importancia de temas y actores; e) hacer comparaciones múltiples entre los indicadores, para determinar cuál de ellos aporta más a la explicación de la evolución del estado del arte por temas y actores; f) interpretar los valores y coeficientes obtenidos en los análisis realizados. El análisis cuantitativo incluye además las condiciones que favorecen o limitan la publicación de los estudios de investigación en salud.

Se revisaron 1565 documentos entre tesis de especialidad médica, maestría, y doctorado, documentos estatales, e investigaciones publicadas y no publicadas de 28 instituciones de educación superior, 18 centros de investigación, 31 grupos de investigación, 31 bases de datos y sitios WEB. Después de depurada la base de datos los análisis se hicieron con 1466 documentos.

A continuación se presentan los resultados descriptivos más significativos, teniendo en cuenta que en las tablas presentadas siempre se relacionan las 10 categorías más importantes de las obtenidas en los documentos, en el caso de que su número excediera de 10.

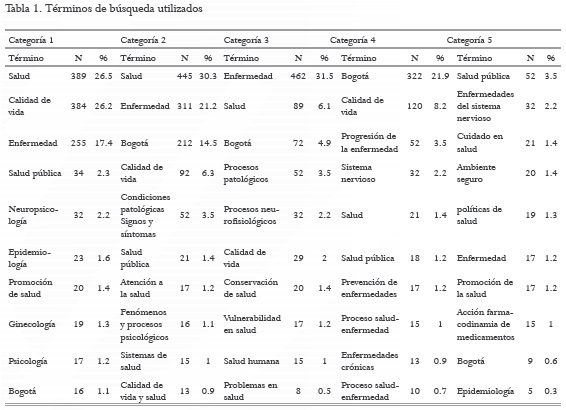

Se utilizaron cinco categorías de términos de búsqueda, las cuales dieron lugar a las diferentes combinaciones que permitieron obtener un número elevado de documentos. En la tabla 1, se presentan las cinco categorías con los 10 términos de búsqueda, que en cada una de ellas ofrecieron mejores resultados.

Las rutas que arrojaron mejores resultados, en número de documentos, mediante una combinación de términos fueron, la ruta que siguió el orden calidad de vida, salud, enfermedad, y Bogotá con un 16.7%; seguida por la que estableció la búsqueda solo con la palabra salud con un 10.5% de documentos y la que fijó la búsqueda siguiendo el orden de salud, Bogotá, enfermedad y calidad de vida con un 6.9%. Las rutas que menor porcentaje de documentos arrojaron fueron las que siguieron el orden de enfermedad, salud, Bogotá con un 3.1%; y la de calidad de vida, políticas en salud, salud y Bogotá también con un 3.1%. La ruta que utilizó solamente la palabra enfermedad permitió identificar el 4.3% del total de los documentos.

Los términos de búsqueda presentan una gran dispersión en la catalogación de los documentos. En la figura 1, se muestra un ejemplo de esta dispersión para las primeras tres categorías presentadas en la tabla 1, en aquellos términos de menores resultados (condiciones patológicas, procesos neurofisiológicos, epidemiología, ginecología, procesos patológicos, problemas de salud, salud humana); cada punto representa un término de búsqueda. Los puntos focales son numerosos y se enlazan con otros 2 o 3 puntos dentro del gráfico.

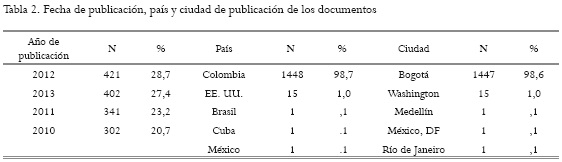

En cuanto a la fecha de publicación, país y ciudad, como se observa en la tabla 2, se encuentra que el 2012 fue el año de mayor publicación de documentos en el campo de la salud, calidad de vida y enfermedad con 421 (28.7%) y el año con menor publicación fue el 2010 con 303 (20.3%).

El país donde se han publicado estas investigaciones es Colombia con 1448 (98.7%), en la ciudad de Bogotá con 1447 (98.6%); (aspecto que muy seguramente está relacionado con el lugar de búsqueda delimitado para esta investigación) y 15 (1%) en los Estados Unidos.

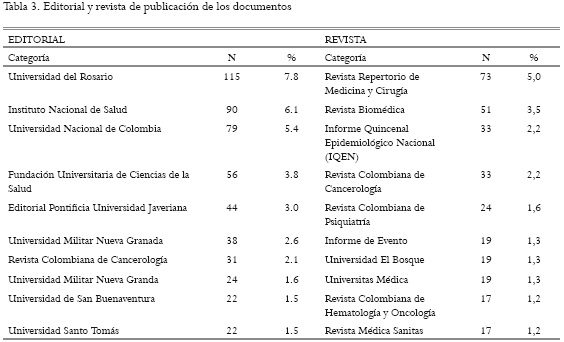

Las editoriales y revistas en las que se publican los documentos se muestran en la tabla 3, en la que se puede observar, que un porcentaje alto de editoriales están adscritas a universidades, siendo la Universidad del Rosario con 115 (7.8%) la de mayor porcentaje de publicación y la Universidad Santo Tomás con 22 (1.5%) la de menor porcentaje, adicionalmente, se encuentra que la mayoría de las investigaciones están publicadas en revistas médicas..

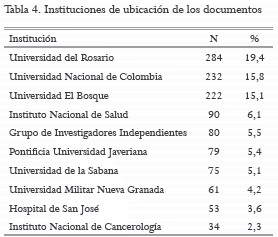

Con respecto a las instituciones donde se ubicaron los documentos, como se muestra en la tabla 4, en su mayoría fueron universidades siendo la Universidad del Rosario con 284 (19.4%) la de mayor número. También se revisaron documentos en hospitales, institutos de salud y los aportados por grupos de investigadores no adscritos a instituciones académicas.

En las instituciones de educación superior se revisaron documentos producidos en los núcleos de formación de ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, economía, administración y contaduría, ciencias de la educación, agronomía y veterinaria, ingeniería, arquitectura y urbanismo y matemáticas y ciencias naturales. Se encontraron documentos en todos los núcleos de formación, siendo el mayor número el de las ciencias de la salud con 1160 (79.1%) y las ciencias sociales y humanas 103 (7%) y el menor, bellas artes 1 (0.1%).

Las primeras dependencias que originaron los documentos de investigación revisados son las facultades de medicina 748 (50.8%), seguidos por psicología 43 (2.9%), enfermería con 41 (2.8%), ingeniería 26 (1.8%), el Grupo de Investigación Oncol Group 13 (.9%), la división de posgrados de las universidades 10 (0.7%) y la dependencia de pediatría 10 (0.7%). Los 10 primeros programas de formación a nivel posgradual que originan dichos documentos corresponden a especialidades médicas en epidemiología, medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría, medicina estética y láser y en cirugía con 128 (8.7%), especialización en salud ocupacional con 24 (1.6%), maestría en neuropsicología clínica con 22 (1.5%) y la especialización en gerencia de la calidad en salud con 17 (1.2%).

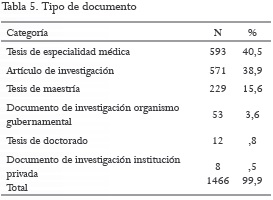

Sobre el tipo de documento, se encuentran 593 (40.5%) que corresponden a tesis de especialidades médicas, 571 (38.9%) artículos de investigación, 229 (16.6%) tesis de maestría, 53 (3.6%) documentos de investigaciones realizadas por organismos gubernamentales, 12 (0.8%) tesis de doctorado y 8 (0.5%) documentos de investigación generados por instituciones privadas, como se muestra en la tabla 5.

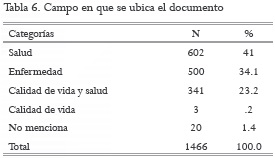

El mayor porcentaje de documentos corresponde al campo de la salud con 602 (41%), seguido por el de enfermedad 500 (34.1%) y por el de calidad de vida y salud con 341 (23.2%), como se observa en la tabla 6.

Según la información obtenida de la metodología, en 797 (54.3%) de los documentos revisados se menciona como enfoque metodológico el cuantitativo, en 358 (24.4%) el cualitativo y en 124 (8.5%) el enfoque mixto. 1195 (81.5%) de los documentos revisados corresponden a estudios de tipo descriptivo, de los cuales 117 (8%) son estudios analíticos observacionales de casos y controles y 8 series de casos (0.5%). 47 (3.2%) son estudios cuasi-experimentales y 47 (3.2%) estudios experimentales. Se identificaron 101 (6.9%) estudios de caso. Es de mencionar, que 1155 (78.8%) de los estudios utilizaron análisis de datos del tipo estadístico o matemático y 292 (19.9%) análisis documental, de contenido o de narrativas.

Con respecto a los instrumentos utilizados para la recolección de información en los diferentes estudios revisados, prima el uso de historias clínicas con una frecuencia de 350 (23.8%), seguido por las bases de datos 264 (18%), cuestionarios 207 (14.1%), encuestas 147 (10%), exámenes diagnósticos 141 (9.6%), entrevista semiestructurada 66 (4.5%), revisión de literatura 34 (2.3%), entrevista estructurada 26 (1.8%), software 23 (1.6%), protocolos 18 (1.2%), escalas y listas de chequeo 18 (1.2%). Otros instrumentos mencionados son el análisis cartográfico, los diarios de campo, las entrevistas a profundidad, los grupos de discusión y los grupos focales.

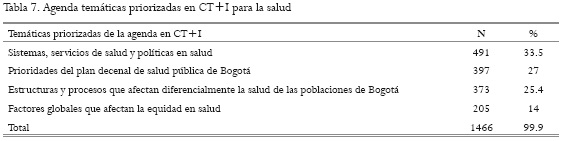

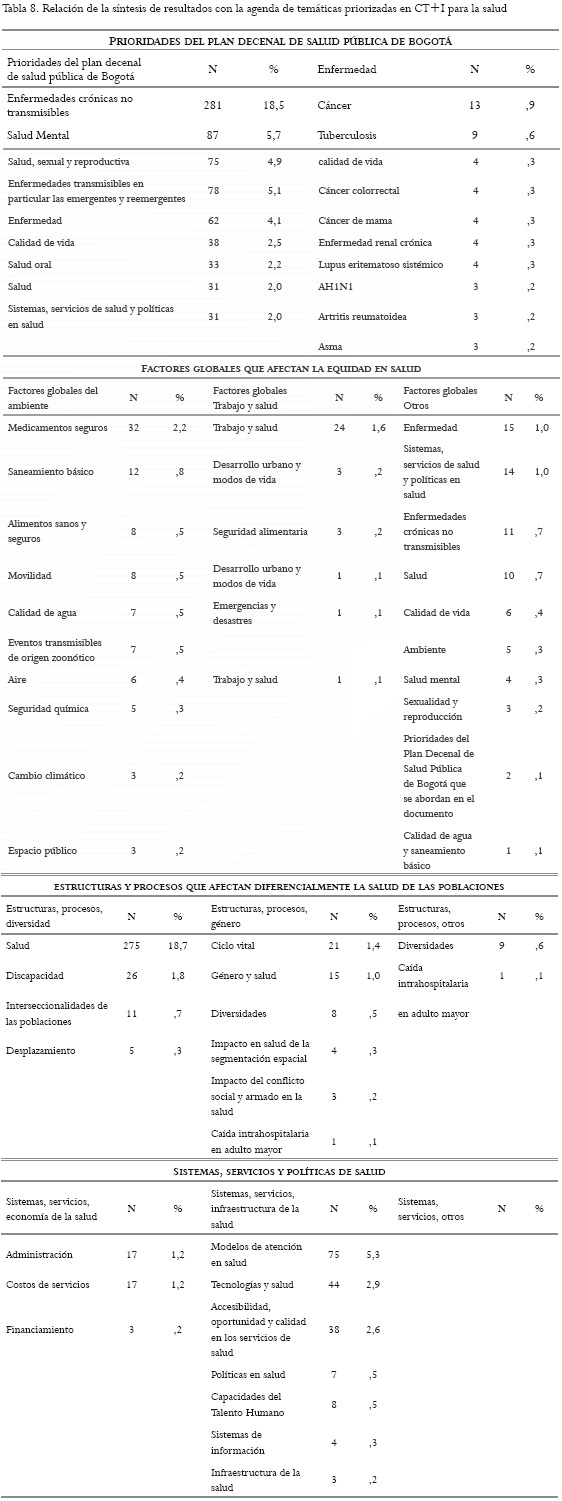

En relación con los temas priorizados por la agenda en ciencia, tecnología e innovación (CT+I) para la salud, el mayor número de estudios se ubica en la temática de sistemas, servicios y políticas de salud con 491 (33.5%), estos estudios se centran en modelos de atención en salud, tecnologías y salud, accesibilidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud principalmente. En la temática de prioridades del plan decenal de salud pública de Bogotá se encuentran 397 (27%) documentos, que corresponden a investigaciones que se orientan a enfermedades crónicas no transmisibles, salud mental y enfermedades transmisibles, en particular las emergentes y reemergentes. En cuanto a estructuras y procesos que afectan diferencialmente la salud de las poblaciones de Bogotá se encuentran 373 (25.4%) documentos cuyo objeto de investigación se centra en salud y discapacidad. Los estudios sobre factores globales que afectan la equidad en salud fueron 205 (14%) los que trabajaron principalmente sobre medicamentos seguros y trabajo y salud (ver tabla 7).

Para una mejor comprensión de la investigación sobre las temáticas priorizadas en la agenda se presenta en la tabla 8, la frecuencia y porcentaje de los estudios encontrados en las diferentes temáticas. Varios de los documentos revisados pueden incluir más de una temática de investigación de las que se presentan en la tabla 8.

En referencia a las recomendaciones de los autores de los documentos en 285 (19.24%), se sugiere considerar los resultados de los estudios para la generación de políticas públicas en el sector salud de la ciudad de Bogotá.

Discusión

El objetivo de este estudio fue identificar, caracterizar y analizar las investigaciones realizadas en Bogotá, D. C., en el campo de la salud, la calidad de vida y la enfermedad, durante el periodo comprendido entre enero de 2010 a diciembre de 2013 y establecer si dicha investigación responde a la agenda de temáticas priorizadas en ciencia, tecnología e innovación (CT+I) para la salud definida por la Secretaría Distrital de Salud.

Como se observa, en los resultados, existe una gran disparidad en temáticas, métodos, variables, instituciones, lo que favorece una aplicación muy diversa de los conceptos de salud y calidad de vida. En los estudios analizados, el concepto de salud como ausencia de enfermedad sigue siendo predominante, así como la calidad de vida relacionada con la enfermedad, la utilización de los métodos cuantitativos, la realización de estudios de tipo descriptivo; la recolección de información a partir de historias clínicas, bases de datos y cuestionarios, y el uso de análisis de datos estadísticos y matemáticos. Estos resultados son coherentes con los de otros estudios de revisión sistemática realizados en Colombia y en otros países en el campo de la investigación en salud los que han mostrado el predominio de los estudios cuantitativos y de carácter descriptivo (Murrain, 2009; Tovar-Cuevas & Arrivillaga-Quintero, 2014).

En general, los documentos presentan una gran diversidad temática lo que está relacionado con los intereses de los investigadores, las líneas de formación de las instituciones de educación superior y de los centros y grupos de investigación. Esto, corrobora lo señalado por otros investigadores sobre la dispersión de intereses temáticos en la investigación en salud, aspecto que dificulta la acumulación del conocimiento y la elaboración de teorías y marcos de comprensión e interpretación (Delgado-Bravo, Naranjo-Toro, Castillo, & Rosero-Otero, 2014).

Se presentan como temas de interés, cáncer, calidad de vida y calidad de los servicios básicos, disponer de agua potable, diferentes factores de riesgo y el ambiente de trabajo, así como, en menor medida el consumo de alcohol, o cirugías específicas como la cardiovascular y la prevalencia de glicemia. También se encuentran subtemas generales como el estudio de la prevalencia, de nuevos factores de riesgo, o comportamientos de eventos específicos en Colombia, salud pública y calidad de vida. Otros temas son calidad de vida, enfermedades y factores de riesgo; esta confluencia en la investigación señala que estos son campos preferenciales de interés en Colombia, debido, no sólo al tema objeto de investigación, sino a la cantidad de documentos obtenidos. Esto se ve reflejado fundamentalmente en tesis de especialidad médica, artículos de investigación y tesis de maestría, lo que señala las tendencias del campo.

Si bien, temas como la calidad de vida están presentes en diferentes documentos, la misma parece encontrarse asociada a enfermedades y problemas específicos de salud. De esta forma, constituye un área de estudio complementaria asociada a enfermedad y no un tema que genere discusión con carácter propio. Según estos resultados las tendencias en investigación en salud parecen mantenerse en los últimos 20 años, puesto que estudios realizados sobre la producción científica en salud entre 1993 y 2003 muestran el predominio de la investigación clínica, seguida por la investigación epidemiológica y de sistemas de salud (Alvis-Guzmán & De La Hoz-Restrepo, 2006). Lo anterior, confirma que en las últimas décadas no se identifica una evolución de las temáticas de investigación en salud, lo que sí se observa en otros países como Brasil, Argentina, México y Chile (Delgado-Bravo et al., 2014).

En general, se aprecia que las temáticas están orientadas, en función de las directrices de los organismos de salud, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), o el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), lo cual sugiere la posibilidad de influir en las investigaciones realizadas, mediante estas entidades. En menor medida se observan, enfoques teóricos como directrices teóricas y conceptuales de las investigaciones. Así pues, el interés por los planteamientos, conceptos, referentes y procedimientos de las instituciones es relevante, lo que posiblemente podría utilizarse para orientar las investigaciones en salud, con una difusión adecuada.

Los términos presentados como palabras clave en los distintos documentos, muestran alta prevalencia de términos asociados a enfermedad, la calidad de vida, la salud pública y los factores de riesgo, señalando la estrecha relación con el enfoque biomédico sobre la salud y la calidad de vida.

La disciplina que genera la mayoría de las investigaciones realizadas es medicina, a la cual le siguen en menor escala psicología, enfermería, ciencias de la salud en general, odontología y salud pública. Las ciencias de la economía, administración y contaduría abordan el campo de estudio de la salud, por su interés en la administración de servicios de salud y la problemática asociada a los mismos. De las ciencias matemáticas y ciencias naturales, tales como biología, microbiología y afines, también se encuentran documentos, posiblemente por su conexión con la medicina o bien por áreas muy específicas de la psicología, tales como la psicobiología o neuropsicología. Aunque en un menor número, se encuentran documentos en el área de ingeniería, arquitectura y urbanismo, lo cual tiene que ver con el estudio de los factores de riesgo y ambientales, área que parece suscitar un interés investigativo, pero sin acabarse de consolidar, como un área de importancia dentro de las investigaciones en salud, enfermedad y calidad de vida.

La presencia de temáticas relacionadas con medicina se consolida, cuando se observa que las especializaciones médicas como oncología, pediatría, epidemiología, psiquiatría o salud pública, son las que generan una tendencia homogénea en los documentos, marcando claramente el campo con el interés por las ciencias médicas. La investigación en salud, se orienta a disciplinas muy relacionadas con la enfermedad. Los servicios de salud y las políticas, tienen también una cierta presencia en los documentos obtenidos.

De otra parte, se aprecia un claro interés por la investigación aplicada frente a la investigación teórica y conceptual, lo que confirma lo encontrado por Alvis-Guzmán & De La Hoz-Restrepo, (2006), con profusión de variables descriptivas, predictoras y criterio; independiente, dependiente; variables que originan tendencias de investigación. Lo empírico-analítico y el positivismo son tendencias predominantes en los estudios, lo que concuerda con los resultados de otros estudios sobre estados del arte de investigación en salud (Murrain, 2009; Tovar-Cuevas & Arrivillaga-Quintero, 2014). Esto se da dentro de una tipología metodológico-temática descriptiva, de estudio de caso y de estudios retrospectivos. Así, otros enfoques más críticos pueden pasar desapercibidos asumiéndose una perspectiva unificada en el sector.

Las investigaciones, en general, vinculan un número elevado de participantes, seleccionados principalmente, de instituciones prestadoras de servicios de salud, con preferencia por grupos mixtos de hombres y mujeres, de edad adulta, teniendo el estudio como características la revisión sistemática, el cáncer en general, los trabajadores, el cáncer cervical, o los estudiantes de medicina, entre otros, así como el sector salud, las jornadas mañana y tarde, el tratamiento farmacológico, el tipo de conformación de grupo de control o experimental en problemas visuales, o pacientes hospitalizados, entre otros. En estas características se pone de nuevo de relieve la preponderancia del interés por la enfermedad, en este caso en sus aspectos más clínicos.

Se observa también, la preferencia por los análisis estadísticos y matemáticos frente a los análisis de contenido, lo que concuerda con los resultados de otras investigaciones sobre producción científica en el campo de la salud realizadas (Murrain, 2009; Tovar-Cuevas & Arrivillaga-Quintero, 2014). Esta preferencia analítica por lo empírico, parece también dejar de lado el interés por lo teórico, favoreciendo una conceptualización poco diversa en aspectos conceptuales, pero de gran interés desde el punto de vista de la resolución de problemas de la sociedad y los individuos.

Otro factor relevante en la producción investigativa, son las conclusiones y las recomendaciones. En este factor, resulta de interés que exista una incidencia de lo relacionado con las políticas públicas, debido especialmente al carácter empírico-analítico de los documentos, lo cual no parece favorecer una aproximación a dichas políticas. Esto puede deberse, también a la existencia de categorías como factor de riesgo, en los estudios, pero también a un interés por el impacto de las investigaciones realizadas en la salud pública, lo que permite de nuevo poner de manifiesto la preocupación por las condiciones de salud de la población en conjunto, independientemente del estudio particular realizado.

En la difusión de las investigaciones, se encuentran la presencia de editoriales tales como Universidad del Rosario, Instituto Nacional de Salud, Universidad Nacional de Colombia, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud o Editorial Pontificia Universidad Javeriana, al igual que revistas tales como la Revista Repertorio de Medicina y Cirugía, la Revista Biomédica, el Informe Quincenal Epidemiológico Nacional (IQEN) y la Revista Colombiana de Cancerología, lo que indica no solo homogeneidad en las publicaciones que difunden la investigación en salud, sino también un interés por las temáticas de salud-enfermedad. La preferencia por la localización en bibliotecas universitarias, señala también una clara tendencia por la difusión en lugares de interés científico, dentro de temáticas científicas.

Existe una preferencia por la difusión a través de repositorios y revistas open acces, en menor medida las investigaciones se encuentran en bases de datos de publicaciones científicas. Es posible que esto sea debido al carácter de los documentos obtenidos, pero requiere una mayor reflexión sobre las formas de difusión.

Las variables relacionadas con la agenda prioritaria en salud de la Secretaría Distrital de Salud, señalan tendencias convergentes en las investigaciones. En general, los diferentes indicadores de las temáticas de la agenda en CT+I en salud, no muestran diferencias entre los documentos.

Se observa como las estructuras y procesos que afectan diferencialmente la salud de las poblaciones de Bogotá ocupa un lugar intermedio de interés, entre los sistemas, servicios de salud y políticas en salud y los factores globales que afectan la equidad en salud.

Dentro de las prioridades del plan decenal de salud pública, es evidente el interés por el fenómeno de la enfermedad, especialmente por las enfermedades crónicas no transmisibles. Los factores globales que afectan la equidad, tales como el ambiente, el trabajo y la salud y otros, los cuales incluyen medicamentos seguros, saneamiento básico, alimentos sanos y seguros, trabajo y salud, desarrollo urbano y modos de vida o seguridad alimentaria, ocupan un lugar de menor importancia.

Los sistemas, servicios y políticas de salud, ocupan también un lugar mucho menor dentro del interés por esta agenda; así y todo, los modelos de atención en salud, las tecnologías y la salud y la accesibilidad, oportunidad y calidad en los servicios de salud, resultan de interés, estando presentes en un número moderado de documentos.

En cuanto a colaboradores y entidades financiadoras se encuentran como colaboradores el Hospital de San José, la Fundación Salutia, el Centro de Investigaciones en Economía, Gestión y Tecnologías en Salud o la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación en Salud UAE-CRES, entre otros. Igualmente, como entidades financiadoras se encuentran el Hospital San José, la Universidad del Rosario, el Centro de Estudios Empresariales para la Perdurabilidad, el Instituto Nacional de Salud, o la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros. Aunque su importancia pueda parecer relevante en cuanto a su frecuencia, esta se relativiza, cuando se ponen en interrelación con el conjunto de indicadores obtenidos. De acuerdo con estos resultados, se observa que la investigación en salud sigue siendo financiada en primera instancia por instituciones universitarias, cofinanciadas entre universidades e instituciones gubernamentales o no gubernamentales como se ha encontrado en otras investigaciones (Tovar-Cuevas & Arrivillaga-Quintero, 2014).

Las líneas de investigación no han sido un factor significativo dentro de los indicadores enumerados, siendo opacadas por otros indicadores. Sin embargo, dadas las temáticas señaladas orientadas hacia la enfermedad, el agrupamiento en las líneas de investigación, distribuidas de manera importante en salud, enfermedad y calidad de vida, señala que es posible que exista una interpretación de estos términos desde la conceptualización de salud como ausencia de enfermedad. No parece que la salud en sus diferentes manifestaciones sea tema de interés dentro de las investigaciones realizadas, sino que más bien es la salud como ausencia de enfermedad la que sigue siendo predominante. La calidad de vida, se describe como algo general, y no se suele especificar su aplicación en un tema determinado, si bien dado lo relevante de los estudios empíricos-médicos es muy posible que su utilización sea también aplicada en problemas específicos, tal como el cáncer.

Estas tendencias, actúan junto con un fuerte énfasis en la aplicación de problemas específicos en salud, calidad de vida y enfermedad, en detrimento de una discusión de tipo más teórico que favorezca nuevas aproximaciones y métodos de investigación.

Resulta difícil establecer la relevancia de los lineamientos señalados por la Secretaría Distrital de Salud, pareciendo que tienen poco efecto en las investigaciones producidas. Si bien esto puede ser debido a la contraposición con las tendencias en la práctica investigativa, es posible que se deba también a que constituyen una propuesta programática conceptual, la cual resulta difícil de incluir en la práctica de la investigación. También, esto puede ser debido a sus fuertes componentes teóricos, los cuales son contradictorios con el interés por la investigación aplicada.

De esta forma, si bien existe una gran riqueza en la producción investigativa relacionada con Bogotá, para que los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud tengan más efectos, es necesario realizar acciones coordinadas con los centros investigativos determinando cómo serían los procesos para favorecer este tipo de investigaciones. Así mismo, en concordancia con lo planteado por Delgado-Bravo, Naranjo-Toro, Castillo & Rosero-Otero (2014), se debe formular una política de investigación en salud, que permita reorientar y fortalecer la actividad investigativa, de manera tal que las agendas de investigación obedezcan a las necesidades identificadas en el Distrito y sus resultados sean utilizados para generar conocimiento social.

Referencias

Allen, H.M., Bentler, P.M., & Gutek, B.A. (1985). Probing Theories of Individual Wellbeing: A Comparison of Quality-of-life Models Assessing Neighborhood Satisfaction. Basic and Applied Social Psychology, 6(3), 181-203. [ Links ]

Alves, H., & Escorel, S. (2013). Processos de exclusão social e iniquidades em saúde: um estudo de caso a partir do Programa Bolsa Família, Brasil. Revista Panamericana de Salud Pública, 34(6), 429-436. [ Links ]

Alvis, N., & De la Hoz-Restrepo, F. (2006). Producción científica en ciencias de la salud en Colombia, 1993-2003. Revista de Salud Pública. [Internet]. 8(1) & [visitado 2015 agosto 5]. Disponible en: http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?scrip. [ Links ]

Antonovsky, A. (1979). Health, Stress, and Coping: New Perspectives on Mental and Physical Well-Being. San Francisco, USA: Jossey-Bass. [ Links ]

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the Mystery of Health. How People Mange Stress and Stay Well. San Francisco, USA: Jossey-Bass. [ Links ]

Barrionuevo-Rosas, L., Palència, L., & Borrell, C. (2013). ¿Cómo afecta el tipo de seguro de salud a la realización del Papanicolaou en Perú?. Revista Panamericana de Salud Publica, 34(6), 393-400. [ Links ]

Bowling, A. (1991). Measuring Health: a Review of Quality of Life Measurement Scales. Philadelphia: Open University Press. [ Links ]

Boorse, C. (1987). Concepts of health. En Van-DeVeer, D., & Regan, T. (Eds.). Health care ethics: An introduction. (pp. 359-393). Philadelphia, USA: Temple University Press. [ Links ]

Brown, M., & Gordon, W.A. (1999). Quality of Life as a Construct in Health and Disability Research. The Mount Sinai Journal of Medicine, 66(3), 160-169. [ Links ]

Bueno, R.E., Moysés, S.T., Bueno, P.A., & Moysés, S.J. (2013). Governança, sustentabilidade e equidade no plano de saúde de São José dos Pinhais, Brasil. Revista Panamericana de Salud Pública, 34(6), 416-421. [ Links ]

Collie-Akers, V.L., Fawcett, S.B., & Schultz, J.A. (2013). Measuring progress of collaborative action in a community health effort. Revista Panamericana de Salud Publica, 34(6), 422-428. [ Links ]

Delgado-Bravo, A.I., Naranjo-Toro, M., Castillo, R., Basante, Y., & Rosero-Otero, M. (2014). Tendencias de investigación en salud. Análisis y reflexiones. Aquichan, 14(2), 237-250. [ Links ]

Díaz, L. M., & García, S. (2013). Agenda de investigaciones para la salud. Bogotá, Colombia: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Planeación y Sistemas, Investigaciones y Cooperación. [ Links ]

Engel, G. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science 196, 129-136. [ Links ]

Etienne, C.F. (2013). Los determinantes sociales de la salud en las Américas. Revista Panamericana de Salud Publica, 34(6), 277-378. [ Links ]

Hamilton, J.A., Phillips, K.L., & Green, A. (2004). Integral medicine and health. World Futures, 60, 295-302. [ Links ]

Jablensky, A. (2007). ¿Necesita la Psiquiatría un concepto unitario de «trastorno mental»? World Psychiatry, 5(3 Ed Esp), 157-158. [ Links ]

Jackson, S.F., Birn, A-E., Fawcett, S.B., Poland, B., & Schultz, J.A. (2013). Synergy for health equity: integrating health promotion and social determinants of health approaches in and beyond the Americas. Revista Panamericana de Salud Publica, 34(6), 473-480. [ Links ]

Juárez, F. (2010). Salud y calidad de vida. Marcos teóricos y modelos. Madrid, España: Dykinson. [ Links ]

Juárez, F. (2011). El concepto de salud: Una explicación sobre su unicidad, multiplicidad y los modelos de salud. International Journal of Psychological Research, 4(1), 70-79. [ Links ]

Marmot, M., Filho, A.P., Vega, J., Solar, O., & Fortune, K. (2013). Acción con respecto a los determinantes sociales de la salud en las Américas. Revista Panamericana de Salud Pública, 34(6), 382-384. [ Links ]

Mezzich, J.E. (2005). Positive Health: Conceptual Place, Dimensions and Implications. Psychopathology, 38,177-179. [ Links ]

Muldoon, M., Barger, S., Flory, J., & Manuck, S. (1998). What are quality of life measurements measuring?. British Medical Journal, 316, 542-545. [ Links ]

Mullings,J.A., McCaw-Binns, A.M., Archer, C., & Wilks, R. (2013). Gender differences in the effects of urban neighborhood on depressive symptoms in Jamaica. Revista Panamericana de Salud Pública, 34(6), 385-392. [ Links ]

Murrain. E., (2009). Tendencias de investigación en enfermería. Repertorio de Medicina y Cirugía. 18 (2), 90-96. [ Links ]

Nordenfelt, L. (2006). On health, ability and activity: Comments on some basic notions in the ICF. Disability and Rehabilitation, 28(23), 1461-1465. [ Links ]

Paolino, M., Sankaranarayanan, R., & Arrossi, S. (2013). Determinantes sociales del abandono del diagnóstico y el tratamiento de mujeres con Papanicolaou anormal en Buenos Aires, Argentina. Revista Panamericana de Salud Publica, 34(6), 437-445. [ Links ]

Russell, E., Johnson, B., Larsen, H., Novilla, L.M.B., van Olmen, J., & Swanson, R.Ch. (2013). Health systems in context: a systematic review of the integration of the social determinants of health within health systems frameworks. Revista Panamericana de Salud Publica, 34(6), 461-467. [ Links ]

Sadegh-Zadeh, K. (2000). Fuzzy health, illness and disease. The Journal of Medicine and Philosophy 25, 605-638. [ Links ]

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (s.f.). Política Pública "Bogotá sin dolor". Bogotá: Autor. [ Links ]

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (s.f.). Cero indiferencia con la mortalidad materno y perinatal. Bogotá: Autor. [ Links ]

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (s.f.). Líneas de acción en las enfermedades crónicas. Bogotá: Autor. [ Links ]

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (s.f.). Política de Provisión de Servicios de la Salud para Bogotá, D. C. Bogotá: Autor. [ Links ]

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (s.f.). Política pública de participación social en salud y servicio al ciudadano. Bogotá: Autor. [ Links ]

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (2012). Política para la salud y calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores de Bogotá, D. C. Bogotá: Autor. [ Links ]

Soares, F.F., Lima, S.C., & Teixeira, M.A. (2013). Desigualdade na utilização de serviços de saúde bucal na atenção básica e fatores associados em dois municípios brasileiros. Revista Panamericana de Salud Publica, 34(6), 401-406. [ Links ]

Sperry, L. (2008). The Biopsychosocial Model and Chronic Illness: Psychoterapheutic Implications. The Journal of Individual Psychology, 64(3), 369-376. [ Links ]

Tovar-Cuevas, L.M., & Arrivillaga-Quintero, M. (2014). Estado del arte de la investigación en acceso a los servicios de salud en Colombia, 2000-2013: revisión sistemática crítica. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 13(27), 12-26. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps13-27.eaia. [ Links ]

Vittersø, J. (2004). Subjective well-being versus selfactualization: Using the flowsimplex to promote a conceptual clarification of subjective quality of life. Social Indicators Research, 65(3), 299-331. [ Links ]

Vega, J., & Frenz, P. (2013). Integrating social determinants of health in the universal health coverage monitoring framework. Revista Panamericana de Salud Publica, 34(6), 468-472. [ Links ]

Velarde-Jurado, E., & Ávila-Figueroa, C. (2002). Evaluación de la calidad de vida. Salud Pública de México, 44(4), 349-361. [ Links ]

Wakefield, J.C. (2007). El concepto de trastorno mental: implicaciones diagnósticas del análisis de la disfunción perjudicial. World Psychiatry, 5(3 Ed. Esp.), 149-156. [ Links ]

Wilson, I. (2004). The Challenge of Understanding Articles about Health-Related Quality of Life. Clinical Infectious Diseases, 39, 434-436. [ Links ]

World Health Organization (2001) International Classificaction of Functioning, Disability and Health. Genève, Switzerland: Author. [ Links ]