Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Revista de Economía del Caribe

versão impressa ISSN 2011-2106

rev. econ. Caribe no.7 Barranquilla jan./jun. 2011

Crecimiento y desarrollo en Chile: productividad, salarios y pacto fiscal

GROWTH AND DEVELOPMENT IN CHILE: PRODUCTIVITY, WAGES AND TAX PACT

Giuseppe Serra*

Giuseppe.serra.g@gmail.com

*Sociólogo y magíster en Sociología e Investigación Social con énfasis en Políticas Sociales, Universita degli Studi di Trento, Trento (Italia).

Recibido: 12 de enero de 2011

Aceptado: 26 de abril de 2011

RESUMEN

Con la llegada de la democracia a partir de los años noventa, la economía chilena asimismo comienza a experimentar un crecimiento sostenido con niveles solo comprobables a los del periodo desarrollista: una tasa promedio de 5,5% del PIB anual entre 1990 y 2007. A pesar de ello, no ha sido posible reducir el excesivo nivel de desigualdades ni garantizar un mejor estándar de vida. El mensaje central de esta investigación es que las desigualdades económicas y sociales en Chile radican en una enorme heterogeneidad productiva a partir de sectores económicos que si bien generan la mayor parte del PIB nacional, emplean a un porcentaje muy reducido de la población. Como recomendación se propone crear un nuevo pacto fiscal y disponer de instituciones adecuadas.

Palabras claves: desarrollo económico, productividad, salarios, pacto fiscal.

ABSTRACT

With the advent of democracy since the late 1990s, the Chilean economy has experienced a sustained growth, comparable only with the levels achieved during the development period , resulted in an average growth rate of 5.5 per cent of the GDP between 1990 and 2007. However, it has not been possible to reduce the excessive level of inequality and ensure a better standard of living. The central mes-sage of this research is that economic and social inequalities in Chile lie in its huge productive heterogeneity, due to the presence of highly productive economic sectors, which generate the greater part of the national GDP and employ a very small percentage of the population. As a recommendation, it is proposed to create a new fiscal pact and have appropriate institutions.

Keywords: Economic development, productivity, wages, Fiscal Pact.

1. INTRODUCCIÓN

Con la llegada de la democracia a partir de los años noventa, la economía chilena ha experimentado un crecimiento sostenido, comparable solo con los niveles alcanzados durante el periodo desarrollista: una tasa de crecimiento promedio de un 5,5% del PIB anual para el periodo comprendido entre 1990y 2007. Entre otros factores, esto ha sido posible gracias a su estabilidad macroeconómica, que se ha caracterizado por una política fiscal austera, la reducción de la casi totalidad de la deuda pública y una política monetaria focalizada en mantener metas inflacionarias.

Paralelamente -a diferencia del periodo anterior- y gracias a la mayor disponibilidad de recursos fiscales derivados principalmente de la estricta política fiscal y en los últimos años a las fuertes alzas internacionales de los precios de los commodities, el Estado chileno ha podido aumentar con fuerza su gasto social con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, la experiencia nacional e internacional ha demostrado que el simple crecimiento económico y la implementación de este tipo de políticas sociales subsidiarias no han sido suficientes para mejorar los estándares de vida de la población y reducir la enorme brecha de desigualdad que la caracteriza. El modelo económico imple-mentado hasta ahora no ha sabido dar una respuesta eficaz a gran parte de los problemas que históricamente aquejan a la población.

Es evidente que el mero crecimiento estructural y la concentración de los recursos así producidos, no han tenido el punto de inflexión esperado por sus sostenedores, pero han generado un gran disgusto social producto de la imposibilidad de acceder a los beneficios que de ellos se derivan. Para entender el elevado nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos presente en el país, es fundamental considerar entre las características de su estructura productiva una excesiva heterogeneidad, ya sea intra o intersectorial, que repercute directamente en los salarios de sus empleados, en el acceso a las garantías laborales plenas y en sus condiciones de vida en general.

En este sentido, hablar de desarrollo implica plantear una mejora sustancial tanto en la igualdad de oportunidades de la población como en la igualdad de resultados que esto trae. Por lo tanto, la propuesta que queremos presentar en este trabajo considera la inversión productiva para la reducción de la heterogeneidad estructural como el punto de partida a pensar sobre el desarrollo en Chile, ya que los efectos de las políticas sociales que hasta ahora han sido implementadas -con gran éxito en la reducción de la pobreza- están fuertemente limitadas por una muy desigual distribución inicial de los ingresos entre los trabajadores de los diferentes sectores económicos. Ante las características de la estructura fiscal del país, este fenómeno contribuye al aumento de la desigualdad social luego de redistribuir los recursos en las áreas en las cuales el beneficio obtenido depende de las contribuciones realizadas por los trabajadores.

Nuestro estudio toma en consideración que la participación e inversión por parte del Estado no desplaza la inversión privada, sino que puede favorecerla. Para ello, inicialmente hacemos una descripción de la teoría estructuralista que servirá de base para el análisis de los sectores productivos de Chile. Seguidamente, realizamos un análisis que presenta la estructura característica de los sectores productivos chilenos, y en donde se muestra la heterogeneidad que posee. Luego, revisamos las diferencias salariales tanto intra como intersectorial, y las que por nivel educativo posee la estructura productiva chilena. Finalmente, explicamos la estructura fiscal y hacemos algunas recomendaciones sobre política fiscal que permiten disminuir las desigualdades sociales que aún persisten en Chile.

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

El marco teórico de nuestra investigación se basa en la teoría estructuralista centro-periferia o teoría de la dependencia propuesta por el economista argentino Raúl Prebisch, según la cual existe una concentración de las actividades más avanzadas en los países más desarrollados (centro); un flujo de trabajo, capital, materias primas y bienes intermedios desde la periferia al centro, cuyos beneficios no son percibidos por la periferia o si los recibe, solamente llegan en dosis muy pequeñas; en general hay una dominación del centro (por su capacidad de innovación tecnológica e institucional) sobre la periferia (no apta a la innovación).

Todos estos factores buscan generar una diferencia en la renta per cápita, que tiende a crecer en el centro más que la productividad del trabajo, ya que se apropia de parte del aumento de productividad de la periferia, mientras que la renta per cápita de la periferia crece a un ritmo menor que su productividad dado que en parte viene transferida al centro mediante términos de intercambio desfavorables, que en la medida en que van empeorando en las últimas décadas, favorecen la reproducción a perpetuidad de esta estructura productiva en el tiempo.

Según esta teoría, el subdesarrollo de los países latinoamericanos puede ser descrito a través de tres conceptos fundamentales:

a) La heterogeneidad productiva: consiste en la presencia de ramas o sectores productivos en los que la productividad media del trabajo es normal, o relativamente cercana a la existente en los centros industriales desarrollados, mientras que, por otro lado, coexisten los sectores rezagados tecnológicamente, con niveles de productividad muy bajos.

b) Especialización productiva: según este concepto los países latinoamericanos basaban sus economías en la producción y exportación de materias primas y alimentos, lo que ha condicionado fuertemente sus sucesivos patrones de desarrollo. Este fenómeno dificulta la exportación de manufacturas; por lo tanto, frena el alza del valor de las exportaciones, y consecuentemente genera un desequilibrio en la balanza comercial.

c) Desarrollo desigual: es el resultado de los dos puntos anteriormente considerados. Mientras que en la periferia las estructuras productivas son heterogéneas y especializadas, las grandes economías presentan actividades homogéneas y diversificadas. El progreso técnico del centro mejora la productividad y los salarios.

Ahora, aplicando este marco teórico al caso chileno, podríamos entender mejor por qué el país presenta una estructura productiva concentrada principalmente en la producción y exportación de recursos naturales, en donde los salarios no parecen crecer al mismo ritmo de la productividad. Además, este tipo de estructura productiva genera una fuerte exposición de la economía a los vaivenes internacionales en los momentos de crisis.

En síntesis, en esta dinámica de centro-periferia no ha habido cabida para la industrialización de América Latina. Sin embargo, para Prebisch (1962), la industrialización en América Latina no es incompatible con el desarrollo eficaz de la producción primaria, ya que cuanto más activo sea el comercio de exterior de estos, mayores serán las posibilidades de aumentar la productividad del trabajo mediante la formación intensiva de capitales. La solución no es crecer a expensas del comercio exterior, sino extraerle los elementos propulsores del desarrollo económico. La teoría centro-periferia no debe ser vista únicamente como una dinámica que se desarrolla a nivel internacional, sino que también debe ser entendida como un proceso que tiende a generarse al interior de los mismos países periféricos ya sea a nivel urbano-rural, intersectorial, o intrasectorial.

3. Heterogeneidad estructural en chile

La estructura productiva chilena se caracteriza principalmente por la excesiva diferencia de productividad entre sectores, agentes, al interior de los propios agentes y entre regiones; esto último debido a que las zonas urbanas son las que poseen una mayor cantidad de empresas con alta productividad. Así mismo, podemos encontrar zonas con una baja densidad de población, presencia de sectores de una elevada productividad y altos salario per cápita, lo que está directamente relacionado con actividades mineras o energéticas en cuyo territorio se localizan.

Este tipo de estructura productiva no es solo una especificidad chilena, sino que todos los países de la región sudamericana presentan una marcada brecha entre el reducido número de sectores altamente productivos y la gran mayoría que se encuentra muy por debajo del promedio o cercanos al promedio. El problema de esta economía es que tiende a concentrarse en sectores poco productivos, con muy baja intensidad tecnológica y una alta intensidad de la mano de obra, hecho que tiene grandes implicaciones en términos salariales y por ende en términos sociales. La baja productividad de estos sectores está directamente vinculada con sus dimensiones y con la falta de capital para poder introducir mejoras tecnológicas en las líneas de producción. Por otro lado, la baja calificación de sus trabajadores tiene un peso relevante.

Una economía abierta como la chilena, que además basa sus exportaciones en commodities está fuertemente expuesta a los vaivenes internacionales y a los precios que adquieren sus productos en esos mercados. Por este motivo, la exportación per se no garantiza un dinamismo económico sostenido ni tiene un efecto de arrastre que favorezca los diferentes sectores internos. Eso podría ser posible solo en el caso en el cual -así como sucedió en Corea del Sur- se centren los esfuerzos en favorecer la industrialización interna para exportar bienes con un mayor valor agregado.

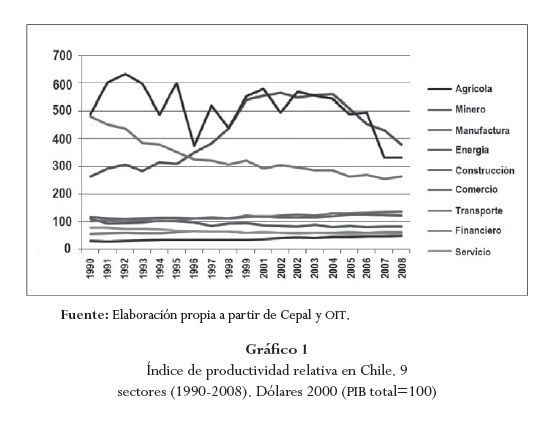

Para Fajnzilber (1992), el gran problema de la industria chilena era la gran cantidad de tiempos muertos que presentan los procesos de producción y en los cuales los tiempos dedicados a agregar valor a los bienes son mucho menores que en los países europeos o del mundo desarrollado en general. En el gráfico 1 podemos observar que hasta el 2007 la productividad del sector minero era cuatro veces más alta que la media, seguida por la del sector energético que era más de tres veces superior y la del sector financiero que era más de dos veces y media. Del 2008 en adelante podemos ver una fuerte baja en la productividad de estos 3 sectores, la cual puede ser explicada por la crisis financiera global que afectó la economía internacional limitando la demanda externa en el sector minero -y la fuerte caída de sus precios-, mientras que la reducción en el sector energético y financiero obedece más a las repercusiones internas que tuvo la crisis.

En el otro extremo encontramos la agricultura con una productividad equivalente a la mitad de la media junto al sector servicios y al comercio. La construcción se encuentra un poco por debajo de la productividad media, mientras la manufactura y el sector transporte corresponden a una vez y media la productividad media. Desde el 1995 hasta el 1999 el sector minero experimentó un fuerte crecimiento en su productividad hasta el 2004; en ese año se produce un derrumbe de la producción que lo lleva actualmente a tener el mismo nivel del año 1998.

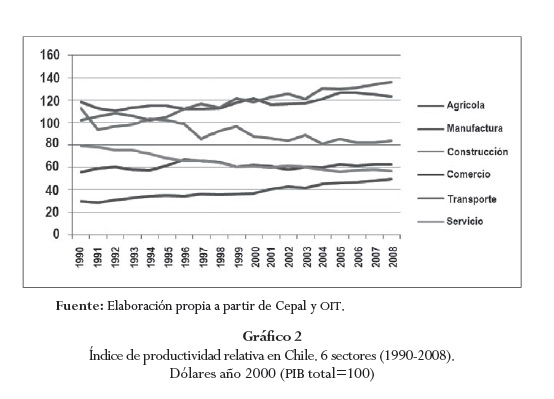

El sector energético se ha caracterizado por continuas fluctuaciones, que colocan su nivel actual por debajo del que presentaba a inicios de los años noventa. Esta tendencia a la baja ha sido mucho más marcada en el caso del sector financiero, puesto que su actual productividad es cerca de la mitad de la que presentaba en 1990. El gráfico 2 nos muestra una economía que tiende a la primarización y que aparte de ciertos casos muy puntuales, no ha podido diversificar su estructura, que se ha mantenido invariada en los últimos 18 años. Para analizar más en detalle la evolución que ha tenido el sector agrícola, manufacturero, construcción, transporte, servicios y comercio, en el próximo gráfico 2 hemos eliminado los 3 sectores de mayor productividad.

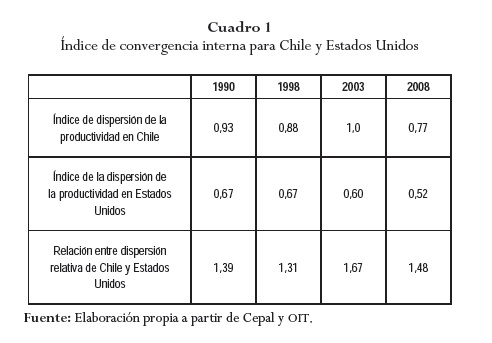

En el cuadro 1 hemos calculado el coeficiente de variación entre los nueve sectores productivos; este corresponde a un índice de dispersión que nos permite ver si durante el periodo considerado ha habido una tendencia hacia la convergencia entre los distintos sectores productivos, es decir, si ha habido una reducción de la heterogeneidad a favor de una homogenización: el índice corresponde a la convergencia interna. El cuadro, además, presenta el índice de dispersión para los Estados Unidos, ya que este país representa la frontera internacional y, por lo tanto, un punto de referencia sobre el cual comparar nuestro caso de análisis. La relación entre estos dos índices nos permite comparar cómo ha evolucionado la convergencia externa durante el periodo de tiempo considerado.

Como podemos apreciar, la heterogeneidad en Chile es bastante mayor que en Estados Unidos en todos los años considerados. Si analizamos la heterogeneidad interna en Chile, se observa claramente que durante el año 1998 se produjo una reducción de la heterogeneidad, aun cuando se vuelve a acentuar en el año 2003 para caer de nuevo en el año 2008.

Es importante observar que la continua mejoría que se observa corresponde más a una caída de la producción en los sectores más productivos que a una mejoría de los sectores menos productivos (ver gráfico 1). En el caso de los Estados Unidos podemos ver que se ha producido una reducción de la brecha interna mucho mayor que en el caso de Chile y de forma constante.

Si consideramos la evolución de la relación entre estos dos países, podemos apreciar que durante ciertos periodos ha habido una reducción de la brecha externa, o sea, una inclinación hacia la convergencia, mientras en otros la heterogeneidad ha tendido a exacerbarse. Actualmente, la relación entre ambos países presenta un índice mayor que el de 1990; por lo tanto, la brecha externa ha aumentado en el tiempo en vez de converger.

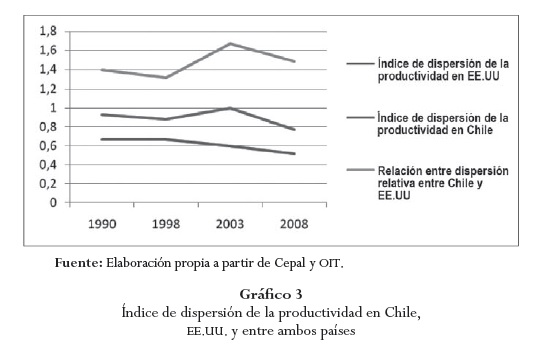

En el gráfico 3 es posible ver cómo ha evolucionado bien sea la convergencia interna, o bien la externa entre estos dos países. La línea verde muestra claramente que en el periodo que va desde 1990 hasta 1998 se produjo una leve convergencia entre los dos países, pero luego se dio un cambio radical de tendencia entre el periodo que va desde el 1998 hasta el 2003. A partir del 2003 hasta el 2008 -periodo hasta el cual disponemos de datos- retoma una tendencia en el sentido de una convergencia.

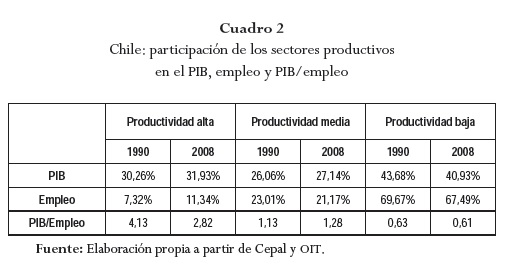

En el cuadro 2 hemos agrupado los nueve sectores económicos en tres categorías en base al nivel de productividad que estos presentan (alta, media y baja), considerando la participación de estos en el PIB y en el empleo.

Observando el cuadro notamos que la categoría que rea-grupa los sectores de alta productividad genera el 31,93% del PIB nacional, pero solamente emplea el 11,34% del total de los trabajadores ocupados en las tres categorías.

La categoría de productividad media genera el 27,14% del PIB, y ocupa al 21,17% de los trabajadores. Mientras la categoría que reagrupa los sectores de baja productividad genera el 40,93% del PIB y emplea al 67,49% de los ocupados.

A partir de estos datos queda en evidencia que los sectores altamente productivos ocupan una proporción muy reducida de la mano de obra, mientras en el otro extremo tenemos los sectores con baja productividad, que, sin embargo, emplean a la gran mayoría de los trabajadores chilenos. Esto tiene repercusiones directas en los salarios que reciben sus trabajadores, los cuales están asociados al nivel de productividad y a su nivel educativo.

Esta es la base de las desigualdades económicas y sociales que presenta el país, ya que la excesiva mano de obra no calificada va a completar las filas de los sectores menos productivos y en donde las remuneraciones son también las más bajas.

La razón PIB/empleo puede ser interpretada como el nivel de productividad de los diferentes sectores. Ahora, si consideramos los datos del 2008 y los comparamos con los del 1990, se observa que el número de ocupados en los sectores altamente productivos han aumentado en 4 puntos porcentuales; sin embargo, su contribución al PIB total no ha variado en el tiempo, lo que significa que el nivel de productividad de dicha categoría ha caído durante estos años de un 4,13 a un 2,82. En realidad esta caída obedece al aumento de los ocupados en el sector financiero, por lo que no refleja tanto una caída en los otros 2 sectores. Los otros dos grupos no han sufridos cambios sustanciales durante el periodo considerado.

4. SECTORES ECONÓMICOS Y SALARIOS

Para analizar el nivel de salarios de los trabajadores y ver qué relación guardan con los diferentes sectores económicos, con los agentes, con el nivel educativo y cómo estas características se traducen en una distribución desigual de los recursos, utilizaremos la encuesta de Caracterización Social y Económica Nacional (Casen 2009), cuyo complejo mecanismo de muestreo para su realización a nivel nacional la lleva a ser representativa de la población chilena. Por lo tanto, será posible desarrollar generalizaciones a toda la población chilena a partir de estos datos. Para nuestros objetivos hemos seleccionado de la encuesta los asalariados que al momento de la encuesta se encontraban ocupados en uno de los 9 sectores económicos más importantes y que, además, percibían una remuneración derivada de este tipo de trabajo.

4.1. Diferencias salariales intersectoriales

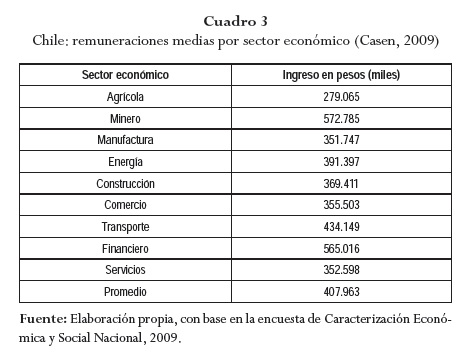

El cuadro 3 nos muestra el ingreso mensual promedio de los trabajadores en los 9 sectores económicos de mayor importancia en el país.

Como se aprecia en el cuadro, el sector minero tiene el ingreso promedio más elevado (572.785), seguido por el financiero (565.016), transporte (434.149), energía (391.397), construcción (369.411), comercio (355.503), servicios (352.598), manufactura (351.747) y, por último, el agrícola (279.065). Tienen salarios bajo la media 6 de los 9 sectores, mientras que 2 de los 3 sectores más productivos se encuentran sobre esta. El sector energético se encuentra levemente por debajo de la media.

Ahora, cuando realizamos un análisis de la varianza para evaluar si las diferencias entre las medias de los 9 sectores son estadísticamente significativas o si son producto de la casualidad, obtenemos un test F igual a 178,362 (sig. 0,000). Por lo tanto, la diferencia entre estas se relaciona con el hecho de pertenecer o no a un determinado sector. En otras palabras, el tener un mayor o menor ingreso está determinado por el sector económico al cual se pertenece. La correlación entre el sector económico y el salario es muy baja, pero significativa (r=0,06, sig.=0,000).

Al parecer, el aumento en las remuneraciones no es proporcional al aumento en el nivel de productividad de los sectores; por lo tanto, nuestra hipótesis con base en la cual el aumento de productividad en ciertos sectores se traduciría en un mayor nivel de salarios se verificaría, pero en forma reducida. Por otro lado, esto estaría confirmando nuestra hipótesis inicial según la cual el modelo chileno favorecería la concentración de la economía en pocas áreas de alta productividad sin que el país y, más directamente aún, sus trabajadores, aumenten sus salarios en forma proporcional.

Sin embargo, en los sectores de mayor productividad se observa una menor dispersión salarial comparado con los otros sectores, por lo que es posible afirmar que un mayor nivel productivo tiende a favorecer una menor dispersión in-trasectorial.

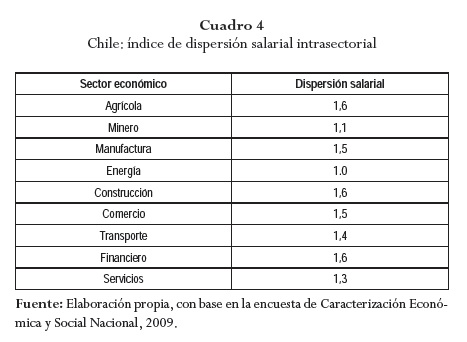

Para verificar esta hipótesis hemos calculado un índice de dispersión salarial para cada sector (cuadro 4), en el cual un valor más elevado refleja una distribución más desigual de los salarios en su interior. Esto se puede observar en el cuadro 4.

En este cuadro podemos ver que en casi todos los sectores existe una fuerte desigualdad en las remuneraciones que reciben sus trabajadores, aun cuando es bastante menor en 2 de los 3 sectores más productivos. Pareciera ser que los sectores más productivos tienen una mayor capacidad de presión que les permite mejorar sus condiciones de contratación, mientras que en los sectores menos productivos es muy posible que la elevada dispersión esté ligada principalmente a una menor capacidad de negociación por parte de los trabajadores menos calificados y que, por lo tanto, sus niveles salariales estén asociados directamente con sus niveles educativos.

Esta menor dispersión intrasectorial en 2 de los 3 sectores más productivos podría también estar ligada al hecho de que los agentes presentes en estos sectores son más homogéneos como resultado de un mayor capital requerido para ingresar a estos mercados, lo cual produciría estas reducidas diferencias salariales en el sector minero y en el energético.

En términos generales, las fuertes diferencias salariales que nos muestra este cuadro podría ser el resultado ya sea de una fuerte diferencia entre agente o al interior de los mismos agentes.

4.2. Heterogeneidad salarial intrasectorial

La heterogeneidad intrasectorial puede ser medida ya sea considerando las dimensiones de las empresas, mediante la comparación de cada uno de los agentes, pero también al interior de estas. En esta sección nos ocuparemos del primer tipo: clasificamos los agentes en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Para esto hemos incluido la variable "dimensión" a las precedentemente utilizadas. De esta forma es posible observar cómo se distribuyen los salarios entre estas empresas en los distintos sectores económicos. El cálculo de un índice de dispersión salarial al interior de cada sector por tamaño de las empresas nos será muy útil para profundizar las características de la heterogeneidad entre agentes.

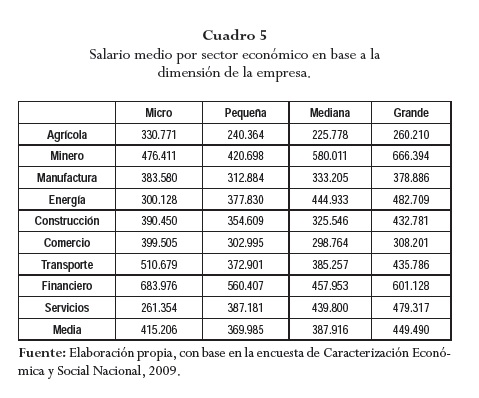

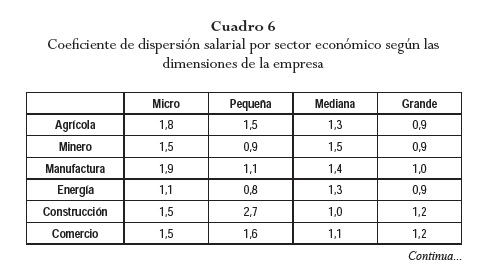

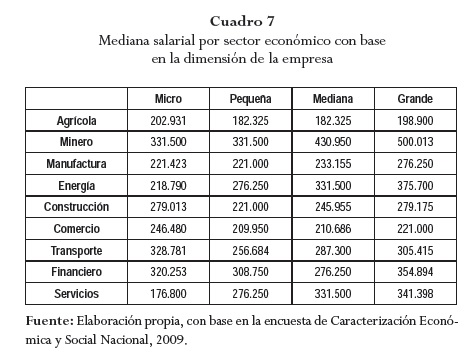

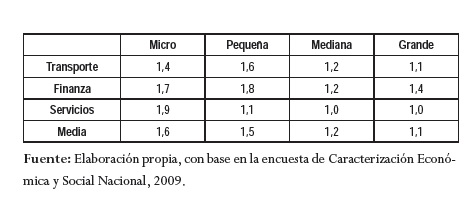

Realizar este análisis es muy útil ya que nos permite ver detalladamente cómo vienen distribuidos los salarios sector por sector con base en las dimensiones que adquiera la empresa. El cuadro 5 corresponde a los salarios medios por sector económico según la dimensión de la empresa, mientras que el cuadro 6 nos indica la dispersión salarial en base a la dimensión de las empresas.

En el cuadro podemos observar que los salarios más elevados se encuentran en las empresas de grandes dimensiones, seguidas por las micro, medianas y pequeñas empresas. Tal vez el hecho que más sorprende es el segundo lugar que ocupan las microempresas en cuanto a salarios ya que estas, además de estar compuesta por un reducido número de trabajadores, son también aquellas con el menor nivel de productividad. Es importante anotar que el valor de las remuneraciones promedio de las microempresas está muy influenciado por el sector financiero. Dejándolo de lado, el valor se aproxima al de la pequeña y mediana empresa.

De todos modos, el mayor nivel salarial de las microem-presas comparado con las medianas y pequeñas empresas, a pesar de su menor productividad, puede estar ligado al hecho de que en aquellas los trabajadores reciben un porcentaje mayor de la producción generada dado que gran parte de estas corresponden a empresas familiares o unipersonales. Al mismo tiempo estos datos pueden esconder grandes diferencias salariales en su interior, que no se pueden apreciar a simple vista a través del cálculo de la media salarial, dado el reducido número de trabajadores. La media no es sensible a los valores que se encuentran ubicados en los extremos.

Por otro lado, cuando se trata de las pequeñas y medianas empresas, el mayor número de trabajadores corresponde a un mayor numero operarios, quienes llevan a la baja sus promedios salariales.

Aunque relativamente débil, existe una correlación entre las dimensiones de las empresas y los niveles salariales en estas (r=0,029, sig.=0,000), lo cual nos indica que la pertenencia a una micro, pequeña, mediana o grande empresa está relacionado con el nivel de ingresos que obtendremos. Mientras que si realizamos un análisis de varianza para las medias de los cuatro tipos de empresas, obtenemos un test F igual a 71,953 con un nivel de significancia de 0,000, lo cual nos confirma que la diferencia entre las medias de los salarios no es casual, sino que es determinada por características intrínsecas de aquellas.

El cuadro 6 permite apreciar claramente la dispersión salarial al interior de cada sector económico según la dimensión de las empresas. Esto es muy útil ya que a través suyo podemos examinar detalladamente cada subcategoría.

Comparando los cuatro tipos de empresas, podemos ver que las microempresas presentan la dispersión media más elevada, seguida por la pequeña, mediana y grande; o sea, existe una correlación lineal negativa. Al aumentar las dimensiones de las empresas, menos dispersión salarial. O dicho de otra manera: cuanto más pequeñas son las empresas, entonces la distribución de los salarios de sus trabajadores es más desigual.

Una distribución más equitativa de los salarios en las grandes y medianas empresas significa que la menor dispersión salarial de los sectores más productivos como el minero y el energético puede derivar de una mayor presencia de empresas de grandes dimensiones en estas áreas, donde el factor empresas grandes es el determinante de una baja dispersión.

El sector energético es el único que tiende a mantener una baja dispersión salarial en todos los niveles de empresas, mientras que en el sector minero la dispersión varía más entre los distintos niveles de empresas. Si bien en los otros sectores las empresas grandes y medianas poseen una baja dispersión, los salarios medios de sus trabajadores son bajos.

Ahora, si comparamos los resultados del cuadro 6 con los expuestos anteriormente en el cuadro 4, podemos concluir que los elevados niveles salariales que se observan en las mi-croempresas están muy sesgados por la pésima distribución en su interior.

Una forma de observar mejor valores más cercanos a los salarios reales de los trabajadores consiste en calcular la mediana en lugar de la media (ver cuadro 7), ya que nos proporciona un valor más real en la medida en que estamos dividiendo en dos partes iguales y tomando el valor central de los salarios con base en las dimensiones de las empresas.

Podríamos decir que no solo la distribución de los salarios es muy desigual al interior de los diferentes niveles de empresas, sino que, además, gran parte de sus trabajadores recibe salarios bastante bajos, exceptuando el sector minero, en donde los salarios no solo son más altos, sino que también su distribución es más homogénea. Incluso sectores como el energético, altamente productivo y con una baja dispersión, presenta niveles de salarios bastantes bajos. Básicamente, a nivel intrasectorial podemos observar mayores diferencias salariales en ciertos sectores que a nivel intersectorial; sin embargo, la correlación entre el salario y el sector económico es levemente menor.

4.3. Nivel educativo y salarios

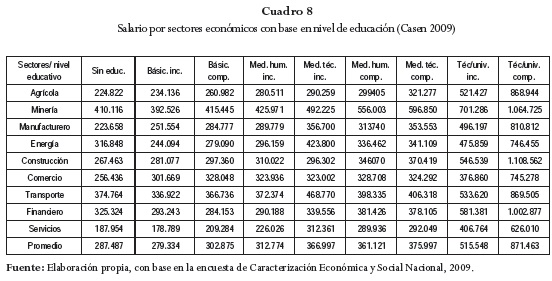

En esta sección haremos un corte trasversal al análisis de los salarios introduciendo la variable "nivel educativo" de los entrevistados en la encuesta Casen para así poder determinar la relación que tiene con el nivel salarial, los sectores económicos y las dimensiones de las empresas.

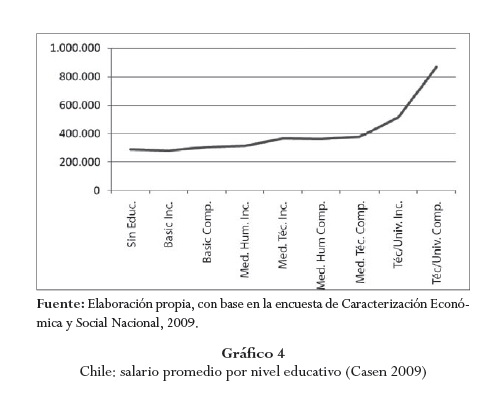

El próximo gráfico 4 nos muestra la correlación entre la variable salario con el nivel educativo de los trabajadores, el cual presenta una marcada tendencia positiva. Por lo tanto, a mayor nivel educativo, mayor es el salario promedio obtenidos por los trabajadores.

El coeficiente de correlación entre estas variables es de r=0,25 (sig.=0,000), razón por la cual queda posicionado como el factor que más influye en el nivel salarial obtenido, seguido por el sector en el cual se trabaja (r=0,060, sig.=0,000) y la dimensión de la empresa (r=0,029, sig.=0,000).

En cuanto a la dispersión salarial, es la dimensión de las empresas a ser el factor que más influye en una distribución más homogénea, después del sector económico y del nivel educativo, en último lugar.

En el gráfico se pueden observar fácilmente los datos presentados en el siguiente cuadro 8. Las grandes diferencias en los salarios están originadas en la enorme brecha que separa a quienes poseen una educación técnica o universitaria completa de quienes poseen otro tipo de formación. En otras palabras, cuando no consideramos los trabajadores que poseen un nivel técnico o universitario completo de educación, el nivel de dispersión de los salarios en los diferentes sectores económicos es bastante reducido.

El nivel salarial de los dos grupos con mayor nivel educativo puede duplicar o hasta cuadruplicar el de los otros niveles educativos. Obviamente, si considerásemos solamente los trabajadores que poseen un título universitario, la diferencia salarial promedio con las otras categorías sería mucho mayor aún (ver cuadro 8).

A partir de los datos podemos afirmar que el mejoramiento del nivel educativo es un punto fundamental, no solo porque favorece el aumento de la productividad de los trabajadores, sino porque se traduce en la obtención de mejores niveles salariales.

Este último punto es fundamental considerando que la cobertura de la educación terciaria en Chile está directamente relacionada con las condiciones socioeconómicas de la familia de proveniencia, hecho que reproduce las desigualdades socioeconómicas presentes en el país, e impide la movilidad social de los individuos.

Si analizamos la participación de los diferentes quintiles en el educación terciaria, podemos observar que el 80% del V quintil y casi el 50% de IV quintil en el 2006 se encontraba realizando este tipo de estudios; mientras que en el III, II y I quintil los porcentajes correspondían al 31,6%, 22,4% y 17,3%, respectivamente.

Estudios realizados a nivel internacional, como el de la Cepal (2010), han revelado que durante los años noventa se produjo un fuerte aumento de las remuneraciones de los trabajadores más calificados, lo que amplía las brechas entre estos y los trabajadores menos calificados; mientras tanto, no hubo un aumento en la brecha salarial de los trabajadores con niveles educativos intermedios y aquellos con menor educación como producto del marcado aumento de la mano de obra con educación media.

La elevada productividad de ciertos sectores, más que traducirse en una mejora del nivel salarial, pareciera favorecer considerablemente una mejor distribución de las remuneraciones entre sus trabajadores. Así por ejemplo, el sector minero no solo presenta elevados salarios, sino que, además, tiene una dispersión salarial bastante más reducida en comparación con los otros sectores, mientras que el sector energético presenta un nivel salarial un poco por debajo de la media de los otros sectores, posicionándose en segundo lugar en cuanto a una distribución salarial más equitativa.

Esta reducida dispersión salarial que presentan 2 de los 3 sectores más productivos podemos también observarla cuando consideramos las empresas de mayores dimensiones en cualquiera de los 9 sectores.

4.4. Salarios y rol de los sindicatos

Es interesante poder realizar un análisis no solo de los salarios de los sectores económicos con base en sus dimensiones, sino que también podemos examinar la productividad de los sectores según las dimensiones de las empresas, para así ver si las micro y pequeñas empresas de los sectores más productivos presentan también altos niveles de productividad. Esto nos permitiría examinar si los elevados salarios de estas empresas derivan solo de una elevada productividad, o si en estos casos el rol sindical o de diferentes formas de presión internas hacen que esto sea posible. Esta información sería muy útil a la hora de evaluar las medidas a tomar en las micro y pequeñas empresas, dado que el objetivo de un modelo de desarrollo inclusivo consiste justamente en que los beneficios de un aumento de productividad de los diferentes sectores y agentes se traduzca en mejores salarios.

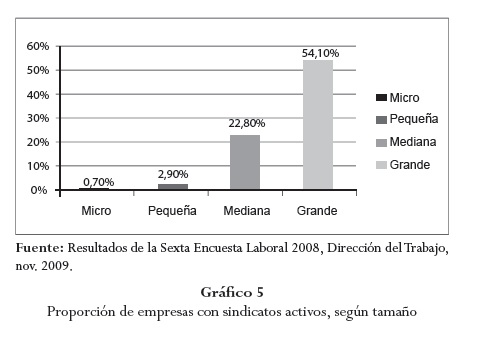

En las grandes empresas, más allá del incremento de los salarios debido a una mayor productividad, es muy posible que el rol de los sindicatos juegue un papel central ya sea en el nivel salarial o en la mejor distribución que estos presentan, dado una mayor presencia de este tipo de organizaciones en estas empresas (ver gráfico 5).

Tal como se aprecia, la organización sindical tiene un rol relativamente significativo solo en las grandes y medianas empresas, donde su papel es verdaderamente importante y de enorme dimensión. Por ello pareciera ser que el aumento salarial y la dispersión de estos está directamente relacionada con este hecho (cuadro 6).

Según estudios laborales, existen al menos tres factores que contribuyen a la marcada diferencia en cuanto a la presencia sindical en las empresas de distinto tamaño en el país. En primer lugar, la ley establece un conjunto de condiciones para la formación de un sindicato (quórum) según el tamaño de las empresas, que excluyen a las microempresas y a una parte importante de las pequeñas de la acción gremial. Por otro lado, otro factor que opera en las micro y pequeñas empresas reside en que en ellas predominan relaciones laborales de orden primario, cara a cara, basadas en la confianza de la acción cotidiana, donde las diferencias y aun el conflicto asumen, por lo general, orientaciones no disruptivas y en las que el empleador ejerce más directamente el poder que le da su posición a partir de las asimétricas relaciones usuales en tales empresas. Por último, en determinadas empresas de ese tamaño, existe una visión que pone en tela de juicio la eficacia del rol sindical y dificulta promover una acción colectiva de representación de los trabajadores.1

4.5. Rol del Estado y pyme

A partir de los datos analizados, emerge que una acción por parte del Estado que tenga como principal objetivo el aumento de la productividad, los salarios y una mejora en la distribución primaria de los ingresos debe centrarse en los agentes micro y pequeños, por cuanto son los que ocupan la gran mayoría de la fuerza laboral nacional. Además, las pymes son caracterizadas por el bajo nivel de calificación de trabajadores. A todo esto debemos agregar que gran parte de ellas carecen de fuentes de financiamiento, aunque una forma de hacerlo es a través del crédito de sus acreedores.

Las instituciones financieras son reacias a arrogar créditos a las pymes dado que este tipo de empresas son consideradas de alto riesgo, y a falta de algún tipo de patrimonio que pueda servir como garantía ante un posible incumplimiento. En este sentido, el rol que actualmente cumple la Corfo como banca de segundo piso (o sea, institución garante ante una eventual imposibilidad de pago por parte de las pymes), unido a la posesión de un budget bastante reducido considerando el enorme número de organizaciones que se encuentran en estas condiciones, es insuficiente para el salto que el país necesita si desea mejorar la productividad de sus empresas. El Estado debería potenciar la banca de primer piso, una banca de desarrollo que tuviera capacidad de acción directa.

Si miramos un poco más atrás en el tiempo, veremos que las empresas actualmente más productivas en el país, ya sea en el sector público o privado, fueron en su momento creadas por la Corfo. Además, durante el periodo desarrollista el rol del Estado a través de diferentes agencias fue fundamental. Por otro lado, la mejora del sistema educativo se presenta como un punto fundamental no solo para aumentar el nivel productivo de la fuerza laboral, sino que de esta forma una parte más consistente de la fuerza de trabajo lograría captar beneficios derivados de dicha situación.

En esta dirección sería también importante considerar que el aumento de la mano de obra calificada tiende a reducir la diferencia salarial entre las distintas categorías de trabajadores; un mayor número de personas con alto niveles educativos genera una presión a la baja de sus salarios como resultado del crecimiento más rápido de la oferta de mano de obra calificada en comparación a su demanda.

Reducir esta marcada heterogeneidad productiva por parte del Estado significa: a) financiar una política pública industrial para obtener una igualdad de resultados entre los trabajadores y sus familias; b) aumentar y mejorar el gasto social para garantizar una igualdad de oportunidades.

5. Pacto fiscal y equidad social

Como ya sabemos, a través de la política fiscal el Estado obtiene los recursos necesarios para financiar el gasto público. O sea, no solo recauda los recursos para financiar el gasto social (salud, educación, asistencia, pensiones, etc.), sino también aquellos para la inversión productiva. Por este motivo, entender su estructura, sus limitaciones y potencialidades es fundamental a la hora de pensar en un crecimiento más ecuo.

Una de las principales características del sistema tributario chileno es su fuerte regresividad; esta condición le impide cumplir con uno de los objetivos básicos de un sistema tributario, y termina empeorando la distribución de los recursos en vez de mejorarla. Según Sabaini (2010), el coeficiente de Gini en Chile antes y después de impuestos es de 0,4753 y 0,4802, respectivamente. Además, el Estado chileno recauda poco y lo hace muy mal.

Por un lado, esto implica que el potencial de recaudación es muy grande y, por lo tanto, es posible elevar los impuestos para así disponer de mayores recursos que permitan actuar en las dos direcciones que consideramos fundamentales con miras a un nuevo modelo de desarrollo en Chile: 1) mayores recursos para financiar el gasto social, y principalmente para mejorar el nivel educativo de los futuros trabajadores con todos los efectos positivos que esto podría generar en términos de productividad, salarios y distribución primaria de los ingresos; 2) disponer de mayores recursos para poder desarrollar un plan de inversión productiva de vasta escala, el cual permitiría también la absorción de la mano de obra calificada.

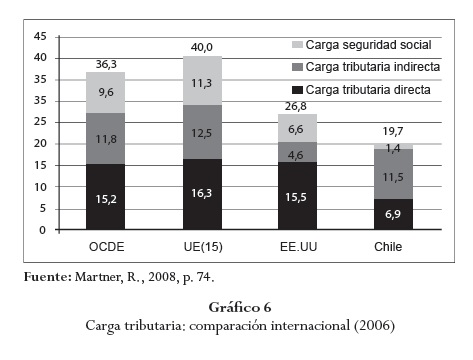

Se recauda mal por el hecho de que la tributación indirecta tiende a predominar sobre la directa. Si consideramos por ejemplo, el periodo que va desde el 1999 hasta el 2006, la recaudación indirecta alcanzó una cifra equivalente al 64% de la recaudación de impuestos por parte del gobierno general, contra un 36% de impuestos directos. En los últimos años, con el aumento del precio del cobre, esta proporción ha cambiado al pasar a un 55,6% y 44,4%, respectivamente.

El principal problema de un sistema tributario centrado en los impuestos indirectos es que estos tienden a afectar en mayor medida a los más pobres, debido a que corresponden a impuestos que son pagados en el mismo porcentaje por toda la población.

Por otro lado, los impuestos directos o impuestos a la renta son aquellos que tienen el mayor efecto progresivo. En este grupo podemos distinguir los impuestos directos para las sociedades (personas jurídicas) y los personales (personas físicas). En cuanto al primer tipo, la recaudación como porcentaje del PIB no difiere de la obtenida a partir de las sociedades tributantes en los países del OCDE, EU o EE. UU.

El mayor problema deriva de la bajísima recaudación de impuestos directos provenientes de las rentas personales. Para Sabaini (2010), en Chile los impuestos a la renta a sociedades corresponden al 86,6% del total de los impuestos a la renta, mientras que la recaudación de impuestos en el caso de las personas físicas es del 13,4% para el 2006. Además de esto, se estima que la evasión fiscal alcanza una cifra cercana al 47,4%.

Si comparamos la recaudación de impuestos en Chile con la de los países desarrollados, se puede evidenciar el bajo nivel obtenido por concepto de impuestos directos, que en el caso de Chile llegan solo a un 6,9% del PIB, mientras que en los países del OCDE corresponden a un 15,2%; en la UE equivalen un 16,3%, y en EE. UU. son el 15,5% del PIB. En Chile la recaudación de este tipo de impuestos como porcentaje del PIB no llega ni siquiera a la mitad de la de los países desarrollados.

Si consideramos los impuestos a la seguridad social, vemos que Chile tiene un nivel muy inferior al de los otros países como resultado de la fuerte presencia del sector privado, hecho que, por lo demás, reproduce las diferencias en la estructura social ya existentes.

Las repercusiones del gasto público en el crecimiento varían según su composición, por lo tanto, es importante tener un enfoque integral y estratégico que considere los efectos tanto en materia de bienestar como en materia de convergencia productiva para determinar apropiadamente el nivel y estructura de gasto deseable en función de las metas de igualdad y productividad propuestas. La capacidad del sistema tributario de corregir la distribución desigual depende del volumen de recursos recaudados y la estructura de tasas según niveles de ingreso, pero también de evitar la evasión del pago de impuestos a la renta y disminuir las exenciones existentes. Cepal, 2010, p. 224.

Si pretendemos mejorar la equidad social y, por lo tanto, la distribución de los recursos, nuestra política fiscal no debiera centrarse únicamente, así como lo ha hecho hasta ahora, en una mejor redistribución de los recursos a través del gasto público, guiándose netamente por criterios de eficiencia. También debería dar mayor importancia al rol que juega la composición de la estructura fiscal en la reducción de las desigualdades. De esta forma es posible actuar por dos vías para alcanzar nuestro objetivo: por un lado, redistribuyendo mejor los recursos recaudados; por el otro, reduciendo las desigualdades en los ingresos primarios a través de impuestos más progresivos.

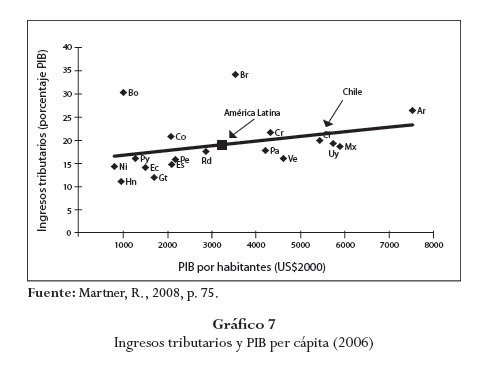

En el gráfico 7 se puede observar que la recaudación por concepto de tributos fiscales en Chile se encuentra casi al mismo nivel de la gran mayoría de los otros países latinoamericanos; sin embargo, este posee un PIB per cápita bastante más elevado que el resto. Por otro lado, vemos países como Brasil o Bolivia, los cuales teniendo un PIB per cápita bastante más reducido que el Chile, tienen una mayor presión tributaria. Una mayor presión fiscal es posible, pero para esto es necesario un pacto social entre las diferentes partes que justifique su progresivo aumento a través de una mayor transparencia y la creación de una institucionalidad que permita evaluar los programas implementados y una mayor participación de la sociedad civil con miras a un objetivo común.

6. CONCLUSIONES

En realidad, más allá del proclamado éxito del modelo económico chileno, la estructura económica del país no difiere mucho de la existente a inicios del siglo pasado. La característica principal de esta economía tanto hoy como en el pasado radica en la existencia de un reducido número de sectores económicos altamente productivos, concentrados principalmente en la extracción y elaboración de recursos naturales, con una muy reducida incorporación de valor agregado.

Por otro lado, la mayor parte de los sectores económicos se caracterizan por una baja productividad. El nivel de productividad de estos sectores a partir de los años noventa hasta hoy se ha mantenido bajo o registra una tendencia a deteriorarse aun más, los aumentos han sido muy leves. En este contexto, la economía chilena muestra una tendencia hacia la primarización, lo cual es preocupante dado que una cosa es saber aprovechar las bonanzas de los precios de los commodities y otra muy distinta es basar la propia economía en este tipo de estructura.

Esta es la base de las enormes desigualdades económico-sociales presentes en el país. La fuerte diferencia de productividad ya sea intersectorial o intrasectorial, a lo que debemos agregar el hecho de que los sectores más productivos concentran un porcentaje bajísimo de la fuerza laboral ocupada en el país, mientras que los sectores con una baja productividad ocupan a la gran mayoría de la población, es la razón por la cual se genera una de las peores distribuciones primarias de los recursos del mundo (Gini 0,522).

Sin duda, el factor productividad tiene un peso relevante en los salarios que reciben los trabajadores de estos sectores y estas empresas; sin embargo, al parecer los mayores niveles salariales que se obtienen en las empresas de mayores dimensiones parecieran derivar de la mayor presencia sindical que estas tienen. De todos modos, la variable educación se perfila como aquella que influye mayormente en los salarios de los trabajadores, más allá de las dimensiones de la empresa en la cual de trabaja. Por ello, es necesario crecer más, pero este crecimiento debe estar apoyado en políticas públicas a largo plazo que miren al mejoramiento de las capacidades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas. De la misma forma, cuando existe un incremento en la productividad, el Estado debe crear las instituciones encargadas de traducirlos en los salarios de los trabajadores.

Para crecer es necesario invertir, por eso es preciso un mayor rol del Estado dado que el sector privado no está dispuesto a asumir riesgos ligados a las empresas de menores dimensiones. Además, la reducción de la capacidad ociosa está directamente relacionada con la inversión.

Un punto central en esta nueva visión le corresponde a la política fiscal, que hasta ahora ha estado fuertemente dominada por una estructura regresiva basada en los impuestos indirectos. Es necesario revertir la relación entre recaudación de impuestos directos e indirectos, aumentando la progresividad de los impuestos directos de las personas físicas. De esta forma se podría trabajar el problema de las desigualdades por dos vías. Por un lado, mediante el aumento de la presión fiscal y, por lo tanto, de los recursos necesarios para financiar la inversión productiva y el gasto social, hechos que contribuyen a mejorar la productividad en aquellos sectores y agentes con menor productividad. Por el otro, siempre que se reduzcan directamente las desigualdades de los ingresos a través de una mayor progresividad de los impuestos a la renta.

Realizar estos cambios es una tarea urgente que el Estado debería considerar no solo para reducir la distancia cada vez mayor que separa la economía chilena de las economías de los países desarrollados, que ante todo son economías innovadoras, sino, también, para mejorar las condiciones de vida de su población y así reducir la fuerte presión social que desde hace años ha venido aumentando, con el riesgo de producir un quiebre institucional radical, como el ocurrido en décadas pasadas.

1Encla 2008, resultados Sexta Encuesta Laboral, Dirección del Trabajo, noviembre 2009, p. 136.

Referencias

Azofeifa, A. (1994). Metodología para el cálculo de los indicadores de productividad del factor trabajo en Costa Rica para el periodo 1976-1992. Banco Central de Costa Rica, División Económica, Departamento de Investigaciones Económicas. [ Links ]

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). (2010). La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas. [ Links ]

CEPALSTAT, base de datos de la Comisión Económica para América Latina, http://www.eclac.cl/estadisticas/bases/. [ Links ]

Encla 2008. (2009). Resultados de la sexta encuesta laboral. [ Links ]

Fajnzylber, F. (1981). Reflexiones sobre la industrialización exportadora del sudeste asiático. Revista Cepal, 15. [ Links ]

Fajnzylber, F. (1991). Inserción internacional e innovación institucional. Revista Cepal, 44. [ Links ]

Fajnzylber, F. (1992). Educación y transformación productiva con equidad. Revista Cepal, 42. [ Links ]

Ferraro, C., Stumpo. (2010). Políticas de apoyo a las pymes en América Latina: entre avances innovadores y desafíos institucionales, CEPAL, n. 107. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina, Publicación de las Naciones Unidas. [ Links ]

Gómez Sabaini, J. (2010). Evasión tributaria y equidad en América Latina. Conferencia: Políticas Públicas e Impacto Distributivo, Comisión Económica para América Latina, 17-18 agosto. [ Links ]

INEGI. (2003). El ABC de los indicadores de productividad. México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. [ Links ]

Infante, R. (2008). El sector de empresas pequeñas y medianas: lecciones de la experiencia de la Unión Europea y políticas de homogenei-zación productiva con generación de empleo. Serie Políticas Sociales, n. 143. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina, Publicación de las Naciones Unidas. [ Links ]

Martner, R. (2008). Las finanzas públicas y el pacto fiscal en América Latina, serie seminarios y conferencias, no. 54. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina, Publicación de las Naciones Unidas. [ Links ]

MIDEPLAN, División Social, CASEN, www.mideplan.cl/casen. OCDE. (2010). Estudio Económico de Chile. [ Links ]

OIT. (2010). Base de datos sobre estadísticas del trabajo, Departamento de Estadística, www.laborsta.ilo.org. [ Links ]

Prebisch, R. (1962). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. Boletín Económico de América Latina, 71, (1). [ Links ]

Sunkel, O. (1989). Institucionalismo y estructuralismo. Revista Cepal, 38. [ Links ]

Sunkel, O. (1992). La consolidación de la democracia y del desarrollo en Chile. Revista Cepal, 47. [ Links ]