Introducción

Los quistes mesentéricos (QM) y omentales son tumores poco frecuentes y generalmente benignos; con una gama amplia de signos y síntomas, variables e inespecíficos, lo que no rara vez condiciona un diagnóstico incidental. Se calculan aproximadamente 1000 reportes de casos hasta la actualidad 1. A nivel global se estima que la incidencia es de aproximadamente 1 por cada 350.000 admisiones hospitalarias en la población general y 1 por cada 20.000 hospitalizaciones pediátricas 2,3. Aproximadamente, un tercio de los casos ocurren en menores de 15 años y un cuarto en menores de 10 años; la edad media es de 4,35 años y se hallan con mayor frecuencia en los varones (60 %). Pueden ocurrir en cualquier parte del mesenterio del tracto gastrointestinal, desde el duodeno hasta el recto, y extenderse desde la base del mesenterio hasta el retroperitoneo 1,4.

El registro de un QM se presentó por primera vez en 1507, documentado en la autopsia de un niño de 8 años realizada por el anatomista Florentino Benevieni. Rokitansky publicó el primer informe de un quiste omental en 1842 y, posteriormente, Tillaux realizó la primera cirugía exitosa para una masa quística en el mesenterio en 1880 4,5.

Caso clínico

Paciente femenina de 4 años de edad, raza mestiza, sin antecedentes previos, que es traída por cuadro clínico de 2 años de evolución consistente en aumento progresivo del perímetro abdominal, asociado a dolor ocasional, emesis e hiporexia. Había tenido múltiples consultas en I y II nivel de complejidad hospitalaria, donde su cuadro fue interpretado inicialmente como una enfermedad parasitaria versus síndrome ascítico, y al no tener mejoría con manejo suministrado fue remitida a nuestra institución para manejo integral.

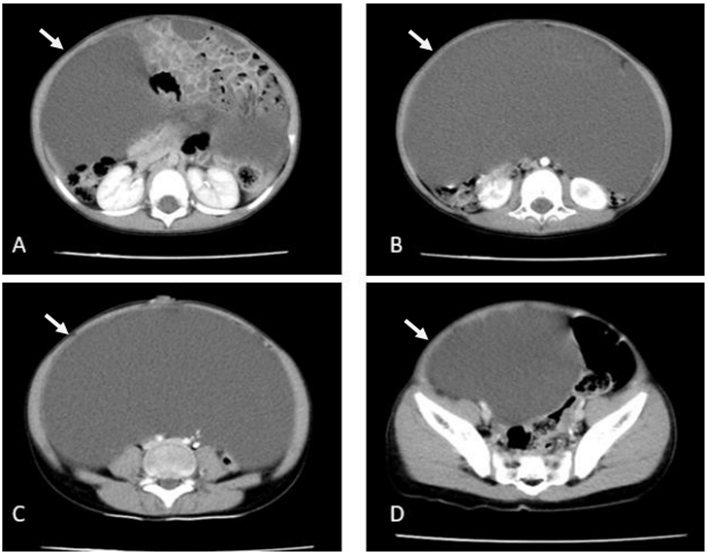

A su ingreso se encontró con signos vitales normales, peso de 14 kg y talla de 96 cm, abdomen globoso, no doloroso a la palpación, con onda ascítica presente, sin lograr identificar visceromegalia. Los laboratorios mostraron un hemograma con leve leucocitosis sin neutrofilia, perfil hepático, tiempos de coagulación e ionograma dentro de parámetros normales, además de marcadores tumorales sin alteración. Se complementaron con una ecografía abdominal que reportó lesión quística ocupando casi la totalidad del abdomen, con una medida de al menos 121 x 120 mm y una tomografía de abdomen y pelvis contrastada que mostró una gran lesión quística dependiente del mesenterio, sobre la línea media, desde el epigastrio hasta el hipogastrio y hacia los lados extendiéndose por todo el hemiabdomen izquierdo y derecho, ocupando la totalidad de la cavidad abdominal, desplazando las asas intestinales lateralmente, hallazgos compatibles con quiste mesentérico (Figura 1).

Figura 1. Tomografía computarizada de abdomen contrastada. Se observa lesión quística gigante con desplazamiento de asas intestinales. Las flechas señalan la lesión.

Dado estos hallazgos se consideró que la paciente no era candidata a manejo laparoscópico y se resolvió llevar laparotomía exploratoria, de manera programada. Como hallazgos intraoperatorios se encontró una lesión quística gigante, desproporcionada en relación a la cavidad abdominal de la paciente, pediculada, de bordes irregulares, lisos y firmes, multilobulada y renitente, dependiente del meso del íleon y cuyo conteniendo correspondía a líquido cetrino (Figura 2).

Figura 2. Lesión quística multilobulada y pediculada de 24 x 20 x 12 cm dependiente del meso del íleon. Nótese la relación respecto al abdomen de la paciente.

Se envió la pieza quirúrgica completa a estudio anatomopatológico que informó lesión quística, con peso de 1900 gr y medidas de 24 x 20 x 12 cm (figura 3), con paredes revestidas por células mesoteliales, estroma con vasos congestivos y tejido fibroconectivo denso compatible con QM. Durante la estancia hospitalaria no presentó ninguna complicación y la evolución clínica fue satisfactoria, razón por la cual fue dada de alta a los 8 días después de su ingreso.

Discusión

Desde su descripción inicial por Benevieni, en 1507, se han propuesto distintas explicaciones para su etiología, siendo la más aceptada la teoría de Gross, la cual considera los quistes mesentéricos y omentales secundarios a proliferaciones benignas de conductos linfáticos ectópicos, que carecen de comunicación con los conductos linfáticos sistémicos, lo que con el tiempo permite la formación de estas lesiones 2. Se cree, además, que los quistes surgen de los espacios linfáticos asociados con el saco linfático retroperitoneal embrionario. Otras teorías menos aceptadas incluyen la obstrucción linfática, falla en la fusión de las hojas mesentéricas, trauma, neoplasias y degeneración de ganglios linfáticos 6.

Originalmente, los quistes mesentéricos se clasificaban de acuerdo a sus características etiológicas, sin embargo, el sistema de De Perrot, más reciente, se basa en los rasgos histopatológicos del tumor para otorgar una clasificación más específica, como se muestra en la Tabla 1 3.

Los QM y omentales pueden ser uniloculares o multiloculares, contener líquido hemorrágico, seroso, quiloso o infectado. La mayoría de estos quistes se encuentran revestidos mesotelio, así como por células endoteliales 1,7. El 60 % dependen del intestino delgado, 24 % del intestino grueso, 15 % del retroperitoneo y en el 1,5 % no se identifica un origen claro 4. El líquido usualmente es seroso en quistes ileales o colónicos, mientras es quiloso en quistes yeyunales. Su tamaño es variable, desde pocos milímetros hasta 40 cm de diámetro, como en el caso de nuestra paciente 1,8.

La presentación clínica va desde pacientes asintomáticos hasta el abdomen agudo. Las principales manifestaciones son inespecíficas e incluyen dolor abdominal (82 %), masa palpable (61 %), nausea y vómito (45 %) y constipación (27 %) 4,9. Cuando los quistes alcanzan gran tamaño pueden presentar signos que simulen un síndrome ascítico (onda ascítica), como en este caso. La inespecificidad de los hallazgos clínicos frecuentemente condiciona que los QM se diagnostiquen incidentalmente durante laparotomías exploratorias 3,10. En los pacientes con síntomas abdominales agudos (10 %), la forma de presentación más común es producto de la obstrucción del intestino delgado, que puede estar asociada a vólvulo e isquemia intestinal 11. Dependiendo de la existencia de otras circunstancias, como hemorragia intraabdominal, presión a estructuras vecinas, torsión, infección o ruptura del quiste, pueden encontrarse otras manifestaciones 1,11.

Es necesario considerar dentro de los diagnósticos diferenciales el quiste de duplicación intestinal, quistes ováricos, del colédoco, pancreáticos, esplénicos o renales, hidronefrosis, teratoma quístico, quiste hidatídico y ascitis 1,3.

Los hallazgos clínicos permiten plantear el diagnóstico de QM, pero una alta sospecha prequirúrgica solo es factible mediante imágenes diagnósticas. La radiografía de abdomen permite identificar la presencia de una masa sin gas, que desplaza lateral o posteriormente las asas intestinales, con hallazgos de calcificaciones dentro de la pared del quiste. La ecografía abdominal muestra estructuras quísticas, multiloculadas, con septos y ecos internos de la lesión; por esto se considera el estudio diagnóstico de elección 10. Se reservan la tomografía computarizada de abdomen y la resonancia nuclear magnética para identificar el sitio de origen y mostrar la relación entre la lesión quística, el intestino y otros tejidos 1,10. La confirmación del diagnóstico se realiza en el acto quirúrgico y una vez realizados los estudios histopatológicos 5,6.

La resección completa del QM es considerada el tratamiento de elección. Está indicada también en pacientes asintomáticos dada la posibilidad de torsión, ruptura, sangrado e infección 5,9. La enucleación es el procedimiento preferido para los quistes mesentéricos, aunque en los niños se asocia hasta a un 60 % de resección intestinal, porcentaje mayor que en los adultos, recomendándose realizar anastomosis primaria en caso de ser necesario 1,4,5. En el 10 % de los casos no es posible la realización de la enucleación o resección intestinal por contacto estrecho de la lesión con estructuras vasculares, generalmente raíz del mesenterio, por lo que una opción es la marsupialización del quiste en la cavidad abdominal, con posterior escleroterapia con solución de glucosa al 10 %, electro cauterización o tintura de yodo 1,3.

La resección laparoscópica de un quiste mesentérico fue descrita por primera vez por Mackenzie en 1993 5. Distintos autores han reportado y defendido el abordaje laparoscópico como parte del tratamiento del QM, dado que demuestra una ventaja en la reducción de costos, morbilidad operatoria y menor estancia intrahospitalaria respecto al procedimiento abierto 5,9. Independientemente del abordaje, la recurrencia es relativamente rara.

Debido a que se reporta malignidad hasta en el 3 % de los casos, debe siempre considerarse y evitarse la ruptura del QM, por el riesgo de ocasionar siembras peritoneales, y es por esto que la experiencia del cirujano debe tenerse en cuenta a la hora de elegir entre cirugía laparoscópica o abierta 1,4,5.

Conclusión

Los quistes mesentéricos son entidades poco frecuentes, sin signos clínicos claros que ayuden a su diagnóstico, el cual se sospecha comúnmente una vez se obtienen imágenes diagnosticas en estudios complementarios, como parte del estudio de un paciente con síntomas gastrointestinales, como es el caso de nuestra paciente. Es importante que los cirujanos estén entrenados en las generalidades y el manejo de esta entidad que puede simular un síndrome ascítico.