Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local

versão On-line ISSN 2145-132X

Historelo.rev.hist.reg.local vol.1 no.2 Medellín jul./dez. 2009

INVESTIGACIÓN

Las nuevas tribus urbanas de Calí. Desplazamiento forzado desterritorialización y reterritorialización

Nancy Motta González*

* Antropóloga con Maestría en Desarrollo Rural, Profesora del Departamento de Historia, Directora del Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad y miembro de los grupos Región de Historia y Gema de Psicología, reconocidos por COLCIENCIAS. E-mail: namogon@univalle.edu.co

Articulo recibido 15 de octubre de 2009, aceptado el 14 de noviembre de 2009 y publicado electrónicamente el 10 de diciembre de 2009.

Resumen

Este documento es producto de una investigación sobre desplazamiento forzado y reasentamientos que se han realizado en Cali, tratada a través de distintas tesis de grado de estudiantes del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle. El análisis parte de la Antropología Urbana y la Geografía de Género, en la cual se intenta analizar las trayectorias de vida de desplazados y desplazadas que han ido construyendo ciudad, la manera cómo se han asentado de hecho y cuáles han sido las estrategias de supervivencia y de apropiación del espacio citadino de manera diferencial por los hombres y las mujeres.

Palabras clave: desplazamiento forzado, desterritorialización, reterritorialización, asentamientos de hecho, ciudad, espacio y tiempo.

El desplazamiento sigue siendo uno de los elementos más agudos de la crisis humanitaria que padece el pueblo colombiano. Se trata de 3.000.000 de hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, adscritos a comunidades campesinas mestizas, afrocolombianas y pueblos indios, que desde hace mas o menos ocho años se han visto obligados a abandonar sus tierras y emprender un incierto camino de huida que los lleva a las ciudades, donde tienen que ingeniárselas para desarrollar estrategias de supervivencia en medio de la insolidaridad social y la incapacidad del Estado para afrontar tal situación.

El presente artículo explora lo que ha sido el proceso de ''reasentamiento de hecho'' en la ciudad y cuál ha sido el papel del restablecimiento de la población desplazada en Cali. Se parte de la idea de que acercarse a la relación ciudad-desplazamiento forzado implica explorar las experiencias sociales y las formas de interacción e intercambio familiar, vecinal, urbano, el análisis diferenciado por género, edad y origen étnico o regional, las transacciones, las relaciones, la transposición y la transferencia entre lo legal y lo ilegal, lo formal e informal, las situaciones de hecho al igual que los derechos de ley y cómo todo ello se combina para dar una nueva apropiación al espacio y tener el ''derecho a la ciudad''.

Este documento es un esfuerzo de síntesis que busca ofrecer una mirada analítica y metodológica integrada de los resultados en los distintos espacios geográficos de la ciudad de Cali, en donde se han desarrollado tesis de grado por estudiantes para optar el título de Licenciados en Ciencias Sociales del departamento de Geografía1 y en las cuales, la dirección de tales trabajos a mi cargo, ha permitido contribuir desde la disciplina antropológica, a resolver la pregunta sobre la manera cómo las nuevas tribus urbanas, -los y las desplazadas-, reivindican un lugar en la ciudad, y por ello colonizan y se dejan colonizar.

Los trabajos de investigación presentados como tesis de grado, se han realizado en el Distrito de Aguablanca en las comunas 13,14 y 15. De estos estudios he tomado como referentes aquellos que se relacionan con el desplazamiento forzado y más particularmente con la manera cómo la población desplazada se ha ido apropiando del espacio caleño. Los desplazados a la ciudad son silenciados tanto por parte de ellos mismos, como del Estado, y entran al espacio del anonimato.

Este documento pretende mostrar un lugar donde las voces de las personas desplazadas que han sido enmudecidas, y aunque a veces parezca lejano, es posible. Los testimonios aparecen dentro de este marco.

La metodología de trabajo consistió en ordenar los estudios sobre asentamientos en dos sentidos: uno, utilizando los lugares donde han llegado los desplazados de manera dispersa y han ido construyendo territorio y territorialidad como los barrios Mojica, Brisas del Cauca, Puerta del sol, Manuela Beltrán, y segundo, cuando a los desplazados, la institucionalidad los ha orientado a residir en un sector llamado Daniel Guillard en Los Lagos. En los dos casos, se han analizado la red de representaciones que los construye como un entramado que los ha hundido en la estigmatización, en la espacialización y en una forma de exclusión fundamentada en una ''diferencia'' construida socialmente. Se observa aquí la alteridad que representa la ciudad y las formas de apropiación de la misma, por parte de los nuevos residentes.

El marco teórico trabajado parte del corpus de la Antropología Urbana y de la Geografía del Género y la muestra representativa utilizada corresponde a personas desplazadas del Putumayo, del Cauca, Caquetá, Norte del Valle, Nariño, Caldas y Chocó.

Desplazamiento, regiones y actores sociales

La población desplazada es muy heterogénea. En su gran mayoría son campesinos y campesinas pobres mestizas y comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas. Esta población ha estado históricamente excluida de la participación política y del modelo de desarrollo capitalista y de acumulación imperante en la nación colombiana y culturalmente invisibilizadas. Como víctimas del conflicto armado, ignoradas por el Estado y la sociedad han logrado sobrevivir con sus propios recursos, estrategias y medios. Sus territorios ancestrales atraen la mirada rapaz de intereses multinacionales y nacionales, que ven en sus tierras la biodiversidad, recursos minerales y ventajas geoestratégicas, por ello son disputadas a través de la represión y la guerra.

La relación desplazamiento-conflicto agrario se expresa en tres tipos de territorios: uno, donde los campesinos se han movilizado por la tierra debido a la expansión de latifundios y los grupos guerrilleros, fuerzas paramilitares y agentes del Estado confluyen; dos, zonas de gran concentración de la propiedad rural, donde narcotraficantes han encontrado atractivas las tierras de los campesinos para expandir los cultivos de coca, instalar laboratorios, construir pistas de aterrizaje, o como simples canales de comercialización; y tres, territorios con presencia abundante de minerales como petróleo, carbón, metales preciosos como oro, plata y níquel, ubicados en posiciones geográficas estratégicas que permiten la expansión de los circuitos de capital y ampliar el dominio territorial.2

Esta relación desplazamiento-conflicto agrario obedece, según Flor Edilma Osorio y Fabio Lozano, a ''la estructura concentradora de la tierra y a las relaciones competitivas por este recurso, que se manifiestan en antagonismos entre latifundio ganadero y-o empresa agroindustrial y el minifundio campesino; y el control territorial obedece al dominio y control del territorio como espacio estratégico de orden político y económico''.3

La población víctima del conflicto es entonces materialmente pobre pero residente en territorios ricos, han estado por décadas excluidas socialmente y al margen del desarrollo y hoy, son incluidas vía violencia, para el control y la explotación.

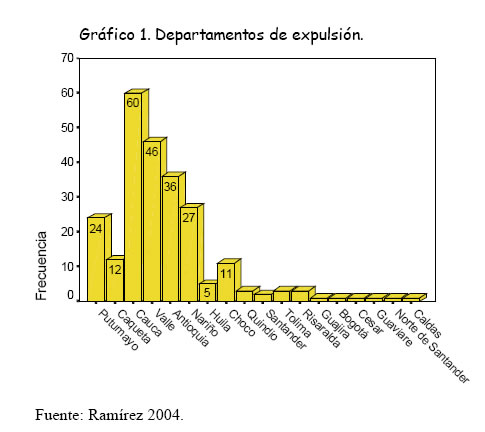

Entre estas tipologías territoriales de la relación desplazamientoconflicto agrario para la región del suroccidente colombiano, los departamentos del Cauca, Valle, Nariño, Antioquia, Putumayo y Chocó son los territorios de mayor expulsión de pobladores, como se aprecia en la Gráfico 1.

El eje Buenaventura-Naya-Norte del Cauca constituye el mejor corredor geoestratégico para la circulación de armas, coca, al igual que para la comercialización de recursos naturales y biodiversidad. El 70% de la población que se desplaza de esta región corresponde a mujeres, muchas de las cuales se han convertido en jefas únicas de hogar a causa de la muerte o reclutamiento de sus compañeros. El 44% corresponde a menores de edad: de ellos el 26% se encuentra en edad escolar, es decir entre los 5 y 14 años (Red de Solidaridad Social, 2003).

En consecuencia, los actores que ocasionan el desplazamiento son guerrilla, militares, paramilitares, ganaderos, narcotraficantes, esmeralderos, comerciantes, empresas nacionales y transnacionales y corporaciones. Existe un nexo entre desplazamiento forzado con patrones de acumulación de capital, por tanto, la guerra es la estrategia perversa para que haya desplazados y acceder a los territorios.

Los factores entonces asociados al desplazamiento forzado de poblaciones en primera instancia obedecen a la tríada que según Pérez Murcia (Pérez, 2004) denomina desplazamiento-conflicto armado y desarrollo. Ello se evidencia cuando la

...localización de los desplazamientos obedece, de manera inequívoca, al acaparamiento de tierras o al control de territorios estratégicos por sus recursos o por la perspectiva de beneficios derivados de la próxima instalación en ellos de proyectos de desarrollo de gran envergadura o por su significado militar y político dentro de la confrontación armada, lo cual se convierte en motivación para despoblar estas zonas. (Pérez, 2004, 58).

Los desplazamientos forzados ocurren generalmente en las zonas veredales, generándose en principio un éxodo hacia las cabeceras municipales, de manera escalar de pequeños a grandes municipios y luego hacia las ciudades. La salida masiva o individual hacia las ciudades debe de verse de manera diferencial entre la población desplazada e igualmente como un proceso multidimensional en donde los actores y las actoras se asumen como víctimas o como sujetos sociales activos, al decir de Meertens (2004, 197).

Desplazamiento a Cali

El desplazamiento forzado ha implicado la progresiva desintegración del tejido social de las comunidades. La desestructuración de las unidades familiares, la ruptura de sus procesos comunitarios y sociales largamente construidos, la alteración de la composición, el funcionamiento, los objetivos y la permanencia de sus redes sociales como el aprovisionamiento y sostenimiento de la seguridad alimentaria, gobierno local, control social interno, control cultural y territorial, endoculturación, solidaridad, comunicación y apoyo recíproco; todo ha sido vulnerado, tanto en sus condiciones materiales sociales y económicas como las condiciones simbólicas y espirituales de la vida. Esta compleja situación de la destrucción y el desarraigo ha afectado más fuertemente a las mujeres campesinas, especialmente cuando son viudas. Las mujeres rurales han vivido en un mundo rural más ligado a lo doméstico, a la vecindad y con una movilidad geográfica menor y con una participación en espacios públicos muy baja.

Al llegar a la ciudad , despojados y despojadas de su lugar, de sus bienes y con una maleta de recuerdos, nostalgias, angustia y dolor, junto con su equipo cultural, se localizan en sitios de ''paso'', ajenos, donde los recién llegados/as como nómades son vistos como extraños y/o portadores de violencia.

La ciudad de Cali es una urbe socioespacialmente fragmentada, en la que coexisten espacios diferenciados, antagónicos y contrastantes que muestran claramente las profundas inequidades e injusticias del sistema económico y social. Por un lado se observa una Cali planificada, céntrica donde se ubican las actividades más productivas y los sectores más ricos de la sociedad. Por otro lado, está la ciudad donde transitan y viven los sectores populares que realizan actividades económicas de poca rentabilidad, donde no siempre de los bienes y servicios de la ciudad. Así, los recién llegados, - los desplazados y desplazadas- los nuevos pobladores se encuentran con una Cali, de infraestructura muy desarrollada, vías, plazas, edificios. Una población que no se manifiesta de manera positiva o negativa por la llegada de más gente a su ciudad; este es un primer aliciente para que los nuevos pobladores sientan algo de seguridad y se sientan capaces de sobrevivir en ella. Todo cambia cuando por razones como la pobreza, el desempleo, las dinámicas de urbanización propias de la ciudad, se ven obligados a ubicarse en la periferia de la ciudad en donde no se observa ninguna clase de desarrollo; calles empolvadas en verano e inundadas en invierno, caños de aguas residuales, casas en madera o esterilla que no se parecen en nada a los edificios que ven al llegar a la ciudad, en fin, la otra cara de la ciudad que los enfrenta a una realidad que tienen que asumir (Castrillón, 2003).

Así, Cali nos muestra dos facetas; la primera es la de la ciudad bonita, moderna, rumbera y excitante, la segunda, es una urbe, deprimida, abandonada y pobre. Estos dos planos de la ciudad se traslapan y se trastocan, y sus fronteras se corren permanentemente. Ambas configuran una geografía urbana que los desterritorializados deben aprender a manejar, y esa historia ya ha sido vivida antaño con migrantes que debido a las múltiples violencias del país, han ido poblando y construyendo la ciudad en la periferia.

Existen en Cali dos sectores de poblamiento, muy representativos de este orden descrito y son por un lado la zona compuesta por los barrios de Siloé, Terrón Colorado y los Chorros en la ladera al occidente de la ciudad y la zona del Distrito de Aguablanca, en los terrenos inundables ubicados al oriente. Este último sector es el que alberga el mayor porcentaje de población desplazada – reasentados involuntarios - que empiezan a re-construir de nuevo su proyecto de vida.

El Valle, al igual que casi todo el territorio nacional, no sólo tiene la grave condición de expulsar violentamente sus campesinos, sino que además posee la característica de ser un departamento receptor. Así, 40.613 personas ha sido expulsadas por efecto de la guerra, a las que deben agregarse otras 30.387 provenientes de otros departamentos del país, especialmente de Cauca (13.625), Nariño (6.942), Antioquia (4.282), Putumayo (2.746) Chocó (2.740) y Caquetá (1.781).4 En el Valle del Cauca, la estructura geográfica de expulsión-recepción está configurada así: Eje No.1: Buga-Tuluá-Bugalagrande-San Pedro; Eje No.2: Buenaventura Dagua; Eje No.3: Jamundí; Eje No. 4: Florida-Pradera-El Cerrito; Eje No.5 Cali Ciudad Capital (Ciudad Receptora). El conjunto de esta población, incluida o no en el Sistema Único de Registro (SUR), manejado por la Red de Solidaridad Social, tiende a concentrarse en ciudades como Buenaventura, Cali, Buga. Jamundí, Tuluá y Palmira. Estas seis ciudades concentran el 83.66% (52.543 personas) del total de los incluidos (Comisión Europea 2005).

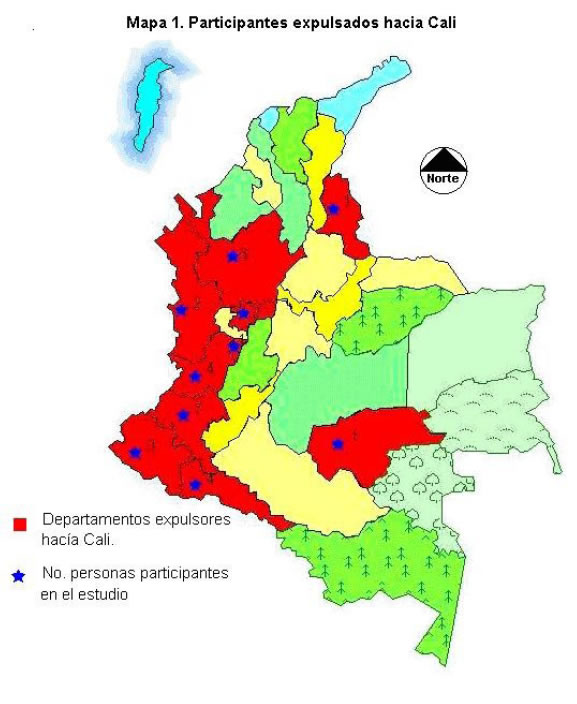

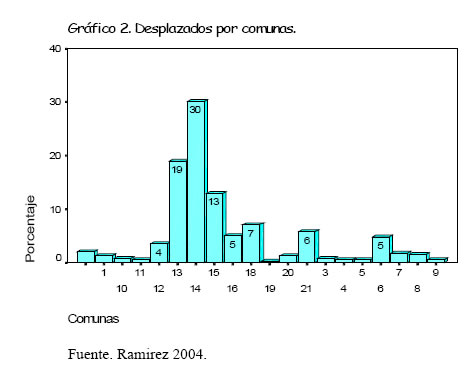

En el año 2004 se contaba con una población desplazada en Cali de 24.343 personas de las cuales 9.979 corresponde a hombres y 14.364 a mujeres para un total de 4.548 familias que hacen parte del total de 35.707 desplazados en el departamento según lo expresa la Red de Solidaridad Social. El asentamiento mayor el Distrito de Aguablanca en sus comunas 12,13,14,15,16 y 21 , tenemos desplazados provenientes del Cauca, Putumayo, Nariño, Meta , Chocó y del mismo Valle, como se observan en el mapa 1 y el gráfico 2.

La ciudad de Cali también tiene población desplazada en las otras comunas. Estos pobladores buscando la red familiar –parientes– que migraron a la ciudad en años anteriores, se organizan anónimamente en los nuevos espacios explorando nuevas formas de interacción social, de intercambio familiar y de negociación en la reconstrucción de prácticas y procesos históricos.

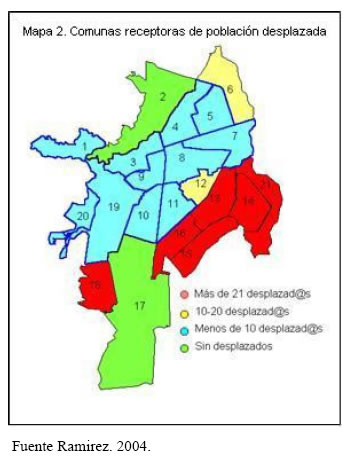

El mapa 2 permite visualizar como la ciudad de Cali tiene población desplazada en la mayoría de sus comunas, exceptuando la 2 y la 17 que corresponde a estratos altos.

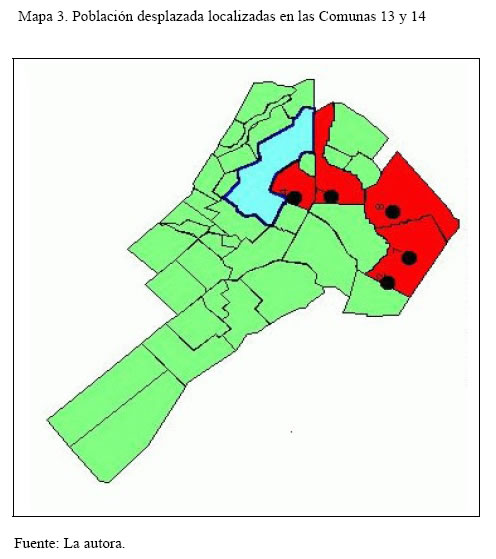

La Red de Solidaridad Social muestra en el 2003 que la comuna con mayor porcentaje de desplazados es la comuna 14 en el Distrito de Aguablanca y el trabajo de campo desarrollado en esta comuna nos muestra demográficamente como los nuevos asentados se localizan en los barrios de Puerta del Sol, Manuela Beltrán, Marroquín, la invasión de Cinta Larga, y en el asentamiento de Daniel Guillard en Los Lagos (Ver Mapa 3).

La relación entre ciudad y desplazamiento forzado debe de analizarse desde tres perspectivas: a) desde el punto de vista de los desplazados y las desplazadas, lo que ellos y ellas aportan y demandan de la ciudad, b) desde el punto de vista de la ciudad, lo que ésta entrega o niega a los y las desplazadas y c) la actitud de los residentes de los barrios a donde llegan estas nuevas tribus poblacionales. Esta mirada desde lo urbano implica explicar los procesos de reasentamiento de hecho, las maneras de apropiar la ciudad y los procesos de reconstrucción vital que viven los desplazados y las desplazadas en medio de las tensiones y los conflictos que les genera llegar a un nuevo espacio y encontrarse con los residentes de los barrios que también son pobres y excluidos.

Desterritorialización y reconstrucción

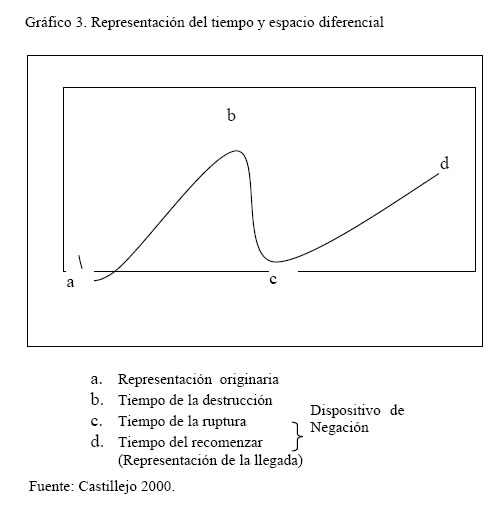

El proceso de reconstrucción para los desplazados y las desplazadas se vive en tiempos y espacios diferentes, porque se tiene en primera instancia un tiempo de destrucción que contiene una triada de elementos: a) la fuerza violenta del conflicto, el ataque a su vida y a sus bienes, b) la ruptura y rápida huida, y c) el proceso de reconstrucción. En segunda instancia el tiempo de la instalación a los lugares que va en espera de un retorno o la decisión de quedarse y la espera de una ayuda institucional por parte del Estado y en tercera instancia el tiempo de recomenzar al decidirse quedarse en la ciudad busca la manera de cómo asentarse en los nuevos espacios y organizar de nuevo la vida. Todos estos aspectos se viven de manera diferencial según el género, la etnia, la edad y el lugar de origen y expulsión.

Siguiendo a Augé (2002), citado por Osorio Pérez (2004), el tiempo de la destrucción se abre a la primera tríada de elementos como la fuerza violenta del conflicto, el ataque a su vida y a sus bienes, lo cual está marcado por el dolor, el temor y la impotencia, y allí se convierten en víctimas. Es una pesadilla que se vive de manera muy rápida y que les parece increíble. En este tiempo las mujeres rurales son las más golpeadas pues son violadas, quedan viudas o se llevan a sus compañeros de vida como también a sus padres, hermanos o hijos. Las dinámicas familiares se encuentran mediadas por el temor que constituye colaborar con uno u otro grupo armado, a quién y cómo hacerlo, los espacios vitales se convierten en espacios de guerra que son visitados por unos u otros, en busca de apoyo real o tácito.

Los jóvenes resultan también vulnerables frente a los símbolos que trae la guerra. Un hombre o mujer armados induce, no solo al miedo sino también al respeto e incluso admiración y el poder de las armas, fractura el tejido social de la comunidad, destruye la autonomía de la estructura social local. En este tiempo tanto mujeres como los y las jóvenes son las más afectadas, por quedar viudas o solas, pérdida de sus bienes al cual han estado ligadas en su espacio doméstico toda la vida, y miedo, desarraigo social y emocional de enfrentarse a un espacio urbano desconocido.

El tiempo de –la ruptura y la huida–, que corresponde a la segunda tríada de elementos, implica desarraigo, pérdida; significa desplazarse o quedar confinado en el lugar, un fenómeno geográfico observable, acompañado de una experiencia subjetiva desgarradora. Este tiempo llamado también de nomadismo o de confinamiento por Augé (1995) es de suspenso, de incertidumbre porque significa salir o quedarse del sitio en conflicto, ansiar retornar al pasado vivido, olvidar el presente conflictivo y esperar un futuro no claro, brumoso. En este tiempo, los jóvenes son los que llevan el mayor riesgo porque en caso de quedarse la familia, el control del territorio por parte de los actores armados implica la restricción a su libertad. No pueden permanecer hasta altas horas de la noche en las calles de las veredas, no pueden fumar y las jovencitas no pueden llevar faldas cortas o descotes porque son satanizadas y si no se cumplen las normas, son rotulados como auxiliadores del otro actor armado, legitimando las masacres que se cometen en nombre de la limpieza social.

Es igualmente un ir y venir en el tiempo porque se expresa en la inmediatez de la huida, la duración del éxodo y la espera de atención del gobierno por un lado, y por el otro de carácter más espiritual con la permanencia del pasado en la memoria y con la pérdida de rumbo en su vida personal y familiar. El tiempo de la reconstrucción como tercer referente de los elementos mencionados, busca rehacer la vida tanto personal como colectiva, la del grupo familiar que los sitúa en el tránsito de víctima a sujeto activo, por ello su referente identitario oscila entre ser una víctima de la destrucción y un agente de la reconstrucción. La reconstrucción pasa necesariamente por la redefinición de su identidad individual y colectiva, la historia acumulada, las vivencias aprendidas, la cosmovisión del mundo, constituyen el equipaje cultural con el cual se manejan las nuevas situaciones y es a partir de estos procesos, que la identidad se resignifica como memoria y acción, el puente entre el pasado, el presente y el futuro.

Una segunda instancia es el tiempo de la instalación de los lugares. Cuando el proceso de desplazamiento ha sido masivo y se llega a la ciudad como lugar de paso, han sido recibidas en calidad de huéspedes temporales5 y ubicados en espacios públicos muy amplios, como canchas de futbol, escuelas o centros educativos, etc. Para Cali por ejemplo los espacios depósito6 han sido El Gimnasio del Pueblo, el Pascual Guerrero, donde la naturaleza del espacio de carácter transitoria es recibir a las personas de manera orgánica. Las personas ingresan y llenan los espacios evitando rozar sus cuerpos con los otros y tratando a través de una foto del hijo desaparecido o la estampa del divino Niño y la bolsa maleta, establecer un ''lugar'' privado, íntimo. Igualmente estos espacios-depósitos son inadecuados para las condiciones sanitarias e higiénicas de los residentes transeúntes y por supuesto para la convivencia conyugal, por tanto es el espacio del extrañamiento y el depositario de mundos otros que se hacen visibles dentro del anonimato.

Para la ubicación de ésta población desplazada, la institucionalidad, organizaciones de base u ONGs los direccionan hacia barrios que los van a identificar como desplazados y que puedan recibir las ayudas gubernamentales. Se forman comités para hacer gestión ante las instituciones públicas y privadas, para garantizar la seguridad alimentaria al interior del asentamiento y para buscar alternativas de trabajo.

Otra manera de construir lugar es el desplazado que ha huido con la familia de manera individual y llega a la ciudad. Inicialmente se queda en la calle. Empieza la exploración de la ciudad, los recorridos hacia el centro, la búsqueda de cómo pasar la noche y de un lugar para asentarse y recomenzar la vida. En general después de cuatro meses de explorar la ciudad comienza el reasentamiento de hecho a través de la invasión de lotes cercanos a barrios y levantar sus ranchos para mimetizarse con los residentes de los lugares vecinos. Esta estrategia de supervivencia les permite establecer relaciones de solidaridad con los vecinos de los barrios aledaños, para subsanar necesidades de alimento y vestido e interacción para que el juego y el recreo se de entre sus niños y los niños de los barrios. Este mismo tránsito lo realizan también otros desplazados o desplazadas que llegan a la ciudad donde residen parientes o amigos, se acomodan en piezas de sus familiares de manera temporal, en tanto buscan otro lugar de residencia, bien sea para tomar en arriendo o para invadir un lote y construir la vivienda y el establecimiento de la sobrevivencia, del rebusque de todos los miembros de la familia. Confundirse con los habitantes de los barrios es mantenerse ocultos para no ser encontrados por los actores armados que los expulsaron, el miedo los y las acompaña y si se enteran de que hay otras personas desplazadas, no se buscan para discutir su situación. En consecuencia no establecen formas organizativas propias que les permitan como desplazados acceder a recursos, ni se enteran de la existencia de instituciones públicas o privadas de apoyo a la población desplazada. La existencia de los y las desplazadas se acentúa en la ciudad alrededor de la figura del anonimato.

Aquí estamos hablando de condiciones aceptables para los nuevos pobladores urbanos construyendo lugar, pero otra cosa ocurre con aquellos o aquellas que no han encontrado lugar para asentarse y su vida se desarrolla en situación de mendicidad. En este trabajo, la población desplazada entrevistada residente en el Distrito de Aguablanca en las comunas 13 y 14 ha vivido su tragedia llegando a la ciudad tanto de manera colectiva habitando temporalmente en los espacios depósito como arribando a casa de parientes y luego invadiendo terrenos como en Cinta Larga, alquilando en el barrio Manuela Beltrán u orientados a asentarse en el sector de Daniel Guillard en Los Lagos.

Esta población desplazada de manera forzada ha entrado en un proceso en la cual se siente subjetivamente desterritorializada, porque en efecto ha sido expulsada de su espacio vital, territorio-finca- dejando gallinas, cerdos, reses, cultivos, el perro y abandonando igualmente sus prácticas culturales por lo que en la ciudad se siente carente de cultura, se ha despersonalizado tanto en lo individual como en lo colectivo y se autorreferencia como un poblador presente–ausente. Presente porque empieza a vivir la ciudad y a encontrar los lugares para reconstruirse y ausente porque se niega como individuo portador de cultura y se asume como individuo portador de tragedia, dolor, terror, el marcador de la diferencia entre el que fue y el que es, en un nuevo espacio que no domina, que no es suyo, que le es extraño, parodiando a Augé el ''no lugar.'' y se sirve para ello del anonimato, por tanto espacio, territorio e identidad se encuentran en una encrucijada, en un tránsito, para el desplazado y la desplazada.

La representación de este proceso de desplazamiento entre sus lugares de origen y los lugares de llegada y de cómo se ha dado su arribo en el tiempo se evidencia en la gráfico 3.

Los y las desplazadas se han definido a sí mismos como personas vulneradas a las que se les debe ayudar a resolver sus problemas. Las siguientes conceptualizaciones son más vivenciales puesto que expresan sus carencias y anhelos, pero, no vislumbran formas de vida que les permitan superar esa situación o verla como algo transitorio, imagen que les evita el ejercicio de la ciudadanía y que puedan pensarse como sujetos autónomos y dignos, con responsabilidades frente a su problemática y a su futuro, es decir, se han quedado en el nivel de la representatividad en el tiempo de la destrucción y de la negación, por tanto viviendo el espacio del silencio, del anonimato, de la invisibilización.

Es una cosa muy duro, que uno deja su tierra, yo creo que es el desplazamiento más duro que uno deje su tierra donde uno vive, como pobre pero uno vive más cómodo y llega a un país donde a uno no lo conoce nadie, donde tenga que sufrir mucho, donde los dolores no aflojan, eso es lo más duro. Muy horrible, lo sacan a la fuerza de donde esta tan bien, y viene acá a pasar trabajos, porque acá llega sin trabajo, sin ayuda, sin donde vivir y uno con sus hijos, uno viniera solo uno se mete debajo de cualquier parte, uno le da pesar es de los niños.

Haber perdido más que la plata la conexión con la gente, digamos el tejido social, para mí lo más duro ha sido eso porque aunque yo era de aquí yo ya me sentía de allá. Es un factor que te arranca lo principal de tú vida porque uno tiene que salir dejando atrás sin mirar lo que más ha anhelado, por lo menos si tiene su casa, su finquita, su entorno familiar, su comunidad, le arrancan a uno algo que es de uno y donde uno ha creado con un anhelo, donde lo conocen y se ha hecho conocer mucho tiempo es como arrancarlo a uno de ese sitio y ubicarlo para otro lado, es quitarle lo principal es el lugar donde uno quiere estar.

Cosa muy dura para uno, porque uno tener que salir de la tierra donde uno siempre ha vivido no digamos que muy bueno pero uno se siente muy estrecho y cohibido de las cosas.

El desplazamiento es desarraigar de su identidad, de su núcleo, a una o varias personas por causas injustificadas.

Dejar lo que uno tenía lo principal, la finca que uno tenía, bueno todo.7

El espacio de la institucionalidad

En el tiempo de la instalación de los lugares y su representatividad que he descrito, ¿dónde queda la institucionalidad?

La respuesta del Estado al desplazamiento, y en particular a las víctimas del conflicto armado, lejos de hacer real el propósito contemplado en las leyes y protocolos de elevar o mejorar las condiciones de vida de la población desplazada, lo que se evidencia es la negación de los derechos de los afectados, porque los bienes y servicios que ofrecen la institucionalidad tienden a ser remediales y compensatorios y no a garantizar el verdadero proceso de restitución y reparación. Las acciones prestadas lo que ha implicado es mayor pauperización y empobrecimiento a la población. La ayuda prestada de carácter asistencialista y paternalista, puntual y temporal no logra que tanto desplazados como desplazadas superen el nivel de vulnerabilidad e inestabilidad. Esto obedece a que, a pesar de toda la legislación existente para la población desplazada y la institucionalidad presente para tal objetivo, se considera a los afectados como población pobre y no como víctimas del conflicto con derechos a la protección y reparación, lo cual ilustra el incumplimiento del Estado colombiano de las normas y los acuerdos internacionales pactados para tal fin.8

Los entrevistados y las mujeres desplazadas nos informan:

En la RSS [Red de Solidaridad Social] cuando la gente va a declarar no le dicen sus derechos, cuando la gente después de un año se da cuenta y va a reclamarlos le dicen que ya paso un año y que no pueden ayudarle. Los habitantes manifiestan que la Red de Solidaridad Social, no realiza una evaluación objetiva de las valoraciones, que les niega la calidad de desplazados, argumentando que no se atienen a la realidad, porque no coinciden los nombres, toda vez que ellos utilizan apodos en común, se cometen injusticias, porque ''hambre en cuerpo ajeno, no duele.

No nos aceptaron porque no veníamos de una zona de masacre.

Uno es desplazado es si uno llega con el muerto encima o bien macheteado, es de la única manera que uno es desplazado.

Ustedes ya no son desplazados ya han aprendido a vivir, mire lo que están haciendo, para quién lo están haciendo; si quieren que la asociación se fortalezca tienen que cambiar la gente nueva de 6 meses para que el gobierno las tenga en cuenta'' (testimonio de un servidor público en conversación con una desplazada de más de cuatro años que pertenece a una asociación de desplazados y desplazadas).

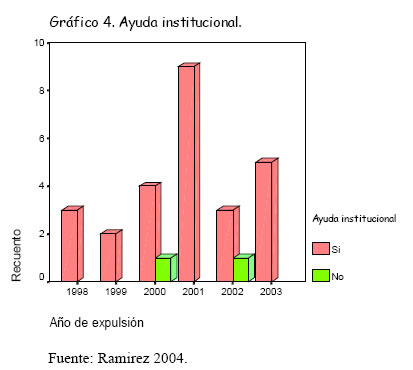

En Cali existen alrededor de 20 organizaciones: Fundecop (primera organización en conformarse en la ciudad); Marcando huellas de paz; Asociación caminantes de ladera; Asodepre; Asodesplazados; Asociación por un mejor vivir; A 20-Pacífico; Fundación Convivencia Unidad; Mirando al futuro; Semillas del futuro; Paz; Derecho a la vida digna; Desplazados unidos del Pacifico; Fundación de desplazados del mirador; Pan, paz y vida; Pampas del mirador; Discadescap; E.A.T. Nueva Colombia; E.A.T. Mujeres buscando rumbo; E.A.T. Trabajo y futuro; Fruto paz. Sin embargo, como se observa en el gráfico 4, 16 de los desplazados y desplazadas conocen organizaciones, pero no siempre participan de ellas; son más las mujeres que participan de estas organizaciones en comparación con los hombres, pero son ellos los que llevan la vocería en la mayoría que ellas.

Las organizaciones creadas por la población desplazada siguen teniendo una estructura de poder patriarcal donde las mujeres cumplen sus funciones tradicionales o son obligadas a crear sus propias organizaciones para acceder a la ayuda del Estado. Pero por el contrario las organizaciones lideradas por mujeres suelen ''ser poco jerarquizadas internamente y aceptan ideas nuevas con facilidad'' (Sabaté, 1995).

Las ayudas institucionales se dieron en mayor porcentaje en el año 2001, pero de ahí hasta la fecha se han minimizado los aportes, a tenor de que el fenómeno del desplazamiento ha ido aumentando. (Ver Gráfico 4. Ayuda institucional)

Sin embargo, la población desplazada conocedora de tales ayudas expresa su inconformidad: ''Y las instituciones no hacen sino baloniar a la gente de un lado para otro. Lo digo por que lo sufrí en carne propia''.

Acceder a cualquier apoyo de las instituciones requiere por parte de los desplazados, paciencia, tiempo y dinero para cumplir con las citas que les dan para recibir las ayudas. Esta situación hace sentir a las personas desplazadas como ''limosneros'' para lograr un bocado de comida o una atención digna para ser orientados acerca de dónde ubicarse y trabajar.

Las principales ayudas institucionales se dieron en capacitaciones y en la constitución de proyectos productivos, tales como de avicultura, panadería, costura, carpintería. Sin embargo, la acción de los organismos del Estado es tardía o inexistente y ello demuestra que, en la propia estructura estatal, no hay capacidad de control, ni de coordinación en tanto existen diversas interpretaciones sobre el conflicto y la manera de enfrentarlo.9 ''Sin protección de predios y sin protección de la vida y la seguridad, las causas del desplazamiento siguen intactas, lo cual plantea una postura contradictoria e incoherente de una respuesta gubernamental que intenta paliar el fenómeno que él mismo genera o no controla'' (Bello 2000, 316).

En Colombia el restablecimiento ha contado con dos opciones, la reubicación y el retorno. Ambas necesitan del apoyo institucional para la reconstrucción de los sistemas sociales y económicos fracturados durante el hecho traumático. Esta investigación al sistematizar los trabajos de tesis buscaba enfatizar la opción de la reubicación en Cali para medir si había facilidades de acceso a oportunidades de bienestar, cómo se adaptaban a la nueva situación, cómo se recomponían en sus identidades, teniendo en cuenta que la ciudad de Cali es una ciudad constituida por migrantes desde el mismo momento de la Conquista y se la valora hoy parodiando a García Canclini como una Ciudad Híbrida.

Y la tercera estancia es el tiempo de recomenzar. Ya hemos mencionado que la población desplazada ubicada en la ciudad de Cali, unos salieron de manera masiva de las regiones de expulsión, se ubicaron temporalmente en los espacios-depósito y fueron orientados luego en su reubicación al asentamiento Daniel Guillard en el barrio Los Lagos. Otros, salieron solos o en compañía de sus familiares, su inserción a barrios fue a través de amigos o familiares y luego invadieron lotes o alquilaron viviendas, según sus condiciones económicas.

La necesidad de establecerse y de empezar a luchar por un lugar en la ciudad, genera una situación compleja porque en un mismo barrio se forman conglomerados socioculturales locales y regionales, luchan por el reconocimiento como actor o actora sujeto de atención y al llegar a la ciudad, extienden el conflicto rural del que están huyendo con lo urbano.

Reterritorialización y nuevas tribus urbanas

En Colombia el proceso urbanístico ha sido peculiar y sus causas son múltiples; van desde las migraciones por la violencia rural, la marginalidad y pobreza en los campos, hasta el crecimiento industrial y comercial de sus principales ciudades.

Con estas reflexiones quiero mostrar que en las ciudades también existe una reelaboración de territorio10, que su historia de poblamiento evidentemente transforma el pensamiento de las personas que conforman el nuevo lugar y que la estructura barrial va de acuerdo al tipo de población y sus características socioculturales que lo conforman. Por eso hay que tener en cuenta que:

En sociedades homogéneas el problema de la transmisión cultural se encuentra relativamente solucionado, dado que poseen los lineamientos definidos y las personas encargadas de esta labor. En las formaciones urbanas, en cambio, se presentan gran cantidad de eventos que conducen a una transmisión compleja debido a la especialización y a una multiplicidad de roles por desempeñar en el transcurrir de la vida diaria (Hernández, 1994).

Aunque resulta más compleja la cohesión y la construcción de identidad cultural en las ciudades se logra a partir de la constante apropiación de estos espacios en comunidad, creando territorio y valores socioculturales que cohesionan al grupo y lo distingue de otros, pero los barrios no sólo se construyen hacia dentro, sino que es la ciudad quien los resignifica, ubicándolos, estratificándolos e identificándolos. En ese sentido vemos que aunque el barrio construya su identidad desde adentro, también la ciudad hace su parte, teniendo en cuenta que ''a medida que cambian las relaciones de género también lo hace la forma en que los hombres y mujeres crean, reproducen y cambian entornos en los que viven'' (Little y Richardson, 1988).

La organización espacial de Cali ha obedecido a una lógica de inclusión–exclusión de su sociedad y el Distrito de Aguablanca surge como la posibilidad para los más pobres de obtener un espacio en la ciudad y que por falta de estrategias de integración hoy sigue siendo un lugar de llegada de mas segregados de otros territorios en disputa.

El Distrito de Aguablanca expresa hoy un cambio del territorio que se evidencia en el siguiente fragmento, ''asistimos a una reforma territorial de facto, que rompe, amplia y estrecha simultáneamente los limites Cali, evidenciándose, a propósito del desplazamiento forzado, la emergencia de nuevos mapas de territorialidad, que articulan dramáticamente la guerra, la economía, los sentidos culturales y las formas de asociación y de reciprocidad comunitaria desde lo local'' (González y Martínez, 2002).

En efecto la llegada de la población desplazada a los barrios del Distrito ha significado un proceso de adaptación de la des-espacialización a la reespacialización en la que hombres y mujeres buscan mejores condiciones de vida y al mismo tiempo buscan mimetizar su identidad mientras superan esa primera etapa de temor. Pero al mismo tiempo éstos y éstas desplazadas son nuevos sujetos que llegan a la ciudad y ponen en evidencia la diferencia y la heterogeneidad; son portadores de habilidades y destrezas y tienen la capacidad de aprender lo que les brinda la ciudad y con ellos se producirá más urbanización, economías informales, culturas populares y organizaciones comunitarias de diferentes tipos. La ciudad es mirada como refugio a pesar de conocer que es difícil vivir en ella sin dinero, ni trabajo, pero la solidaridad de los familiares y amigos en primera instancia al recibirlos temporalmente, los impulsa a tejer de nuevo la vida.

Lo primero que se siente en el reasentamiento de hecho es la extrañeza de estar en un sitio diferente del lugar de origen o de donde provenía. Además el lenguaje cambia sustancialmente y con él los símbolos que los acompañan. El vestido, la comida, los modismos denotan que son migrantes y que ellos se niegan a que los reconozcan como desplazados, por la estigmatización que ello conlleva. Estas expresiones así lo indican de entrevistados y entrevistadas expulsadas de Antioquia, Caldas, Cauca y Putumayo en su orden:

Acá tiene que estar más presentable, corregir el vocabulario, el hablado, uno por allá la costumbre de hablar... tratando los animales.

Siempre enseñado a la gente de uno, y venirse a una parte donde uno no lo conoce, uno se siente medio uno, no es el mismo en la forma de tratar, yo aquí ni hablo, vivo atemorizado. Me siento extraño, con miedo a todo y lo duro que esta la situación en la ciudad.

Me preocupa los niños, ellos si se van enrolando en eso, ah que por ahí vi un amigo con unas zapatillas, que el pantalón ancho y que andar con los pantalones en rastras, eso si que me..... ya están adquiriendo la forma de vestir, a veces con un habladito todo llora' o

La forma de ser la gente de aquí habla de otra manera en cambio uno de allá del monte.

Pero la urbe también les ofrece nuevos peligros a las cuáles tienen que adaptarse y establecer nuevas estrategias de defensa. Una entrevista a una mujer sobreviviente de una masacre en el Cauca decía: ''Allá uno salía sin tanto temor de ser robado, de alguna bala perdida. Acá hay más riesgo. Acá para estar tranquilo debe tener la puerta cerrada. Allá eran los grupos armados y sólo se enfrentaban era uno o dos días acá es continuamente''.

Desde una perspectiva de género y edad el desplazamiento ha significado un cambio de roles entre los hombres y las mujeres con relación al manejo espacial de la ciudad y el acceso al trabajo. El desempleo afecta más a los hombres que a las mujeres, ellos pierden su estatus de proveedores y sienten pérdida de dignidad ante las actividades irregulares e informales del rebusque. Esto los impacta emocionalmente y se distancian o se refugian en el alcohol. Las mujeres desplazadas en cambio asumen la responsabilidad de la supervivencia. Sea que estén acompañadas de sus esposos o se encuentren viudas, o chicas jóvenes solteras con sus padres y hermanos, asumen la jefatura del hogar y se apoyan en su larga experiencia del trabajo doméstico como recurso vendible ahora, o asumen más flexiblemente labores de rebusque. No hay espacio para el dolor o entregarse a las emociones de lo perdido, lo que importa es la supervivencia de ella y sus hijos y de toda la familia que la acompaña. Sin embargo esa presión familiar por el sostenimiento vital y acumulado el recuerdo del tiempo de la destrucción hacen que ellas se sientan molestas y lo expresen de alguna manera. Una entrevistada contaba: ''Yo me volví menos tolerante con las cosas de la casa. Uno tiene toda la presión de la economía, entonces por cualquier pendejadita uno estalla con cosas que no son importantes, uno cambia mucho porque la vida se hace más difícil''

Otras mujeres en cambio se dedican al trabajo organizativo para obtener ayuda del gobierno y emprender proyectos productivos, por lo cual la atención de la casa y la familia se delegan a las hijas.

Ximena tiene la obligación de la casa, el hecho de que yo tenga citas en la calle le deja la obligación a ella.

No mantengo con los hijos, ellos me atacan porque dicen que para mí es más importante defender a los demás que estar aquí al pie de ellos.

Las mujeres desplazadas tejen con más habilidad un nuevo entorno social de reciprocidad y solidaridad en el ámbito de relaciones cercanas, en tanto los hombres se sienten más prevenidos y sus relaciones de pareja se afectan e igualmente su actitud. Veamos estas expresiones de una mujer desplazada de Caldas y un hombre desplazado del Putumayo:

Mi esposo ha cambiado mucho, antes el hombre charlaba conmigo, jugaba con la familia y ahora no le queda tiempo de nada, porque sale a las 5:30a.m y llega a las 10 – 11:00p.m, llega rendido y ya la familia está durmiendo. El hombre no habla ni pío, se la pasa es pensativo por trabajo y si no conseguía que se volvía pa' la finca. El hombre no habla con uno, el hombre el genio lo cambio berracamente y la forma también, se ha vuelto bujón, alegón.

No perdí sólo mi tierra sino hasta la mujer también. Es el sistema de la mujer que me hace falta, yo charlo con ella y me da tristeza de los recuerdos, yo le pregunto qué pasó, si es porque ya no tenemos los mismos recursos como vivíamos. Pienso cosas malas contra yo mismo.

Para algunas mujeres el desplazamiento da mayor libertad y control de sus vidas, en cambio para otras implica una pérdida de poderes ganados o adquiridos en su familia o sociedad como es el caso de las mujeres que en su lugar de origen eran madres comunitarias y en Cali no han podido ejercer esta labor porque les exigen ser bachilleres; lo cual está determinado por su cultura o región de procedencia. Rubén Darío Guevara plantea que

[...] las mujeres que participan en proyectos productivos ganaron autonomía en la defensa de sus derechos y contaron con mayor capacidad de gestión e interrelación con otras organizaciones participando en redes de mujeres. Las mujeres campesinas sobre todo ganan más autonomía y sociabilidad en sus proyectos de vida después del desplazamiento, dado que en este grupo especialmente la mujer está encargada exclusivamente de la casa y aunque trabaje en labores propias del campo esto no es tenido en cuenta como parte del ingreso monetario a la familia. Para otras, por ejemplo, el desplazamiento a la ciudad ha generado la pérdida de liderazgos que se ejercían en el lugar de origen y que aquí ya no lo hacen por temor a ser señalados que por su actividad fueron blanco del desplazamiento y quieren evitar ser desplazados nuevamente (Guevara, 2003).

Las entrevistas siguientes dan cuenta de esta situación descrita:

Acá estoy más hecha mamá, ahora la que trabaja es Julia. Yo salía a miniar y ella se quedaba con los niños.

Yo sentía una carga porque yo llegaba cansada y él también, entonces yo decía, que si ambos tenemos el mismo cansancio debemos colaborarnos y él decía que llegaba más cansado que yo y yo le decía a pesar de que su trabajo es material el mío es más estresante, usted tiene compañeros yo soy sola en una mesa; pero esto ya lo hablamos.

El hombre se enfrenta al desempleo dado su escasa formación en labores que requiere la ciudad y su baja escolaridad, sólo puede emplearse en la construcción, vigilancia o el reciclaje en los mejores casos, cuando no se ve obligado o llevado a organizarse en bandas delincuenciales, tráfico de estupefacientes, sicariato, robo. La pérdida de poder le implica un cambio de rol, se pasa de mantenedor y autoridad, a mantenido, trasgrediendo los espacios que la cultura le ha asignado, sufriendo éste de cuadros serios de depresión, y al asumir su nueva posición cuidando a los niños y haciendo oficios en la casa, se afecta grandemente su autoestima y su capacidad de afrontar la vida, se muestra demasiado irascible e intolerante y aumenta la violencia dentro del hogar, complicando aun más el cuadro de recuperación y adaptación de la familia al nuevo contexto urbano.

Los siguientes testimonios de hombres desplazados nos muestran tal situación:

Sufro más, soy irresponsable con mis hijos porque todos los días no les puedo dar, porque no tengo que darles. Cuando me encuentro sin trabajo sufro mucho porque no tengo en que ocupar la mente.

El estado anímico no es el mejor, hago lo del payaso, río por no llorar, me deprimo.

Me preocupaba por llevar las cosas a la casa pero nunca me preocupaba por ver que había que hacer en la casa o sea hacía los hijos pero ya en la ciudad me toco enfrentar la situación, ya era la mujer la que traía las cosas a la casa y a mí me toco quedarme en la casa y ahí si vi lo berraco de estar en el punto y hay que reconocerlo. Ahí me di cuenta yo la capacidad que ha tenido la mujer para aguantar en ese sentido, que el estudio de los hijos, que hiciera las tareas, de que hay que irlos a dejar, hay que irlos a traer, ahí uno se da cuenta que la mujer es muy verrionda para eso porque uno salió a su trabajo si le toco construcción hizo su trabajo, salió, llego a su casa a descansar, pero estar en la casa es lo más jarto que puede haber porque hay que estar pendiente de todo, no hay descanso, para nada.

A pesar de que diferencialmente la adaptación en términos laborales le va mejor a la mujer, nuestras entrevistadas prefieren retornar, en cambio los varones no. Las prácticas culturales que se siguen enseñando en los nuevos espacios del reasentamiento por parte de las mujeres, no tiene ya sentido y ellas se duelen de ello y argumentan regresar para cumplir lo que la cultura les exige. Los hijos, sean estos niños- niñas- o jóvenes son los que mejor se adaptan en la ciudad.

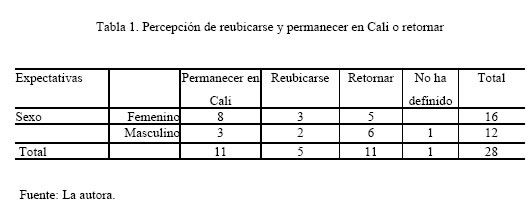

El muestreo escogido para este trabajo de sistematización corresponde a 28 personas desplazadas y residentes en las comunas 13 y 14.

La siguiente tabla muestra datos de percepción y deseo de retornar entre los hombres y las mujeres:

Lo que se observa en los datos es que de 28 entrevistados 15 desean permanecer en Cali o reubicarse, de las cuales 11 son mujeres; mientras que 5 de otras y 6 hombres desean retornar a sus lugares de origen. Esto explica que en la experiencia cotidiana, la perspectiva de retorno que no garantice seguridad personal y acceso a la propiedad remite a las mujeres al permanente miedo y el azar, lo que hace que apuesten a construir sus vidas en el lugar al que han llegado.

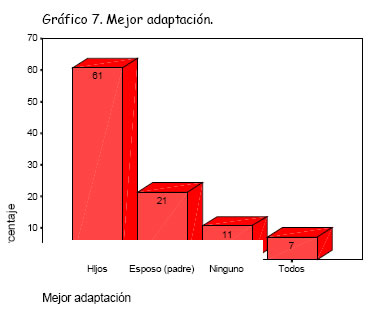

En la gráfico 7 se puede apreciar cómo en un 61% de los y las jóvenes son los que se adaptan mejor en la ciudad, y son los que se constituyen en los nuevos actores de hacer ciudad y por tanto jalonan en sus padres la conformación de las -nuevas tribus urbanas-.

Las mujeres desplazadas de esta investigación han desarrollado un ejercicio que consiste en manejar dos espacios -el doméstico y el exterior- y ambos se relacionan con cualidades y actividades concretas, sin embargo la centralidad de la casa es lo determinante, entendiendo que tal centralidad abarca lo económico, lo social y lo ritual.

Las actividades en el exterior son su trabajo comunitario y la búsqueda de apoyo institucional para establecer proyectos productivos y de seguridad alimentaria:

En el momento que se me acabo la ayuda de Visión Mundial y no supe que hacer para darle comida a mis hijos, como no me gusta pedir ni andar de la gorra de nadie inmediatamente pensé en la solución de la olla comunitaria y la asociación me ayudo, me dieron el arranque para empezar el primer día.11

La construcción de espacios como ''las ollas comunitarias'' o comedores populares desde sus saberes cotidianos y como extensión de su papel asignado por la cultura, convirtiéndose en una salida económica para muchas madres cabeza de familia que con la ayuda de asociaciones como ''Asociación marcando huellas de paz'' AMAHUPAZ arrancan el proyecto y se convierten no sólo en beneficiarias sino en proveedoras y lideres de otras familias de bajos recursos. Estas ollas comunitarias funcionan en las casas donde ellas habitan y los almuerzos oscilan entre 500 y 1.500 pesos de acuerdo a lo que la persona escoja como su menú.

''Haber creado la olla donde mi cuñada me facilito hablar con los muchachos. He ganado muchos espacios con eso y con los vecinos frente a su problemática con sus parejas porque me capacité como educadora familiar'', informa una mujer proveniente de Nariño.

Las nuevas tribus urbanas –la población desplazada– al reconstruir sus identidades, el tejido social, las mujeres son las protagonistas importantes de la nueva ciudad que se empieza a constituir con su llegada. Es el momento donde no por opción sino por la situación, la mujer debe empoderarse y asumir roles que en su educación tradicional solo eran para los hombres, debe salir a un espacio geográfico más amplio y público que no era posible imaginar con las obligaciones que tenía en su casa o en su finca.

Ahora el tiempo es importante, las distancias también y son ellas quienes empiezan a jugar con eso. Son ellas las que se organizan y asisten a organizaciones que las ayudan y orientan a la par que trabajan, conocen sus derechos y se agrupan para hacerlos valer porque saben que solas no ''les paran bolas'' como lo expresa una desplazada en una reunión en Solivida al comentar que para que sus niños entraran a estudiar tuvieron que hacer un derecho de petición entre varias, para que la Secretaria de Educación les asignara los cupos para sus hijos, pues siempre les decían en los colegios oficiales que no habían cupos.

En la ciudad, las mujeres desplazadas valoran el entorno que las acoge a ellas y a sus hijos, por tanto la relación del tiempo y espacio ha sido muy importante en las actividades realizadas alrededor del lugar donde habitan. Estos nuevos espacios posibilitan lo que llama Teresa del Valle ''espacios puente'' como los que ''ofrecen unas características diferenciadas de los espacios interiores, exteriores y públicos. Tienen cierto anclaje en los interiores y en los públicos, pero su objetivo principal está en ser apoyaduras del cambio'' (Del Valle, 1997), debilitando así los patrones establecidos. Un ejemplo de esto son las ollas comunitarias ya mencionadas.

Aunque el espacio político y la interlocución con el Estado son del dominio masculino manejando relaciones clientelistas y formas organizadas y contestatarias tanto en los espacios rurales como urbanos, en Cali, las mujeres desplazadas han desarrollado redes sociales formales e informales y de carácter integrador propendiendo por el disfrute de los derechos de segunda generación.

Igualmente en territorios rurales y urbanos, la sociedad considera que los conocimientos necesarios para saber organizar el trabajo doméstico, la economía familiar, la educación de los hijos y el cuidado general de los miembros que integran la familia, pertenecen al orden natural. Pero es evidente, que las mujeres desplazadas ubicadas en el Distrito, a medida que adquiere responsabilidades laborales reducen el tiempo en las tareas domésticas y prima la funcionalidad. Pero en el imaginario de los hombres, el espacio de la reproducción y lo doméstico sigue siendo atribuido a la mujer y el espacio público y el de la producción es atribuido al hombre. En este orden de ideas, las mujeres al ordenar el territorio en una relación armónica entre la organización de la vida social, la centralidad de las tareas de la reproducción y la organización doméstica, la configuración del asentamiento está en relación con la manera como se ubican las viviendas.

En los lugares de origen, las nuevas tribus urbanas eran propietarios de sus viviendas y de predios o fincas donde discurrían las tareas productivas y reproductivas señaladas. Al llegar a Cali, la situación cambia totalmente, el espacio público y privado va ser dominado por ambos géneros y en la presente investigación, las mujeres que son porcentualmente mayoritarias, se estarán moviendo en ese continuum, no serán propietarios de las viviendas que ocupan y ese será uno de los objetivos de lucha para hacerse a ella. El 39% de las nuevas tribus poblacionales residen en viviendas de alquiler, 29% de posada, 21% han invadido y levantado ranchos y solo un 11% son propietarios.

En cuanto a los jóvenes, el cambio de la dinámica familiar y de su propio rol resulta una situación difícil de sobrellevar, y ésta es distinta para el hombre y para la mujer. En el caso de los hombres jóvenes, el cambio de rol de un joven proveedor, productivo y apoyo a la familia, pasa a ser el de un joven que lucha por ser aceptado socialmente y aprender a manejar el espacio de la ciudad –la calle– pero al interior del hogar deja de ser productivo, ya que la ciudad no le ofrece trabajo adecuado. Esto hace que experimente situaciones emocionales similares al del padre, y si llegó con su madre a la ciudad únicamente con sus hermanos, pues al padre lo mataron en el tiempo de la destrucción, sentirá impotencia, descalificación, poca autoestima y aislamiento.

Las niñas jóvenes que en sus sitios de origen constituían soporte para su madre, también en Cali, cambian de rol. En ocasiones salen a trabajar en oficios domésticos y se convierten en proveedoras, por tanto, mayor autonomía en sus vidas y manejo de la espacialidad con mayor apertura, lo que les significa riña con sus padres y hermanos. Las que no salen a trabajar lo hacen en el hogar supliendo las funciones de la madre y adquiriendo todas las responsabilidades de la dinámica familiar.

A las muchachas y a los jóvenes, la nueva geografía sólo les ofrece la calle para hacer encuentros, laborar, recrearse y conocer pedazos de la vida. Las fiestas, las copas de licor, las peleas entre hermanos y las bandas delincuenciales son los nuevos dolores de cabeza de los padres y de las mujeres madres.

Claudia era dócil, se ha vuelto rebelde, era una niña oficiosa, le nacía hacerlo, ahora hay que imponerle que lo haga.

Las niñas están perdiendo el cariño, ya no es el mismo halago, papito por aquí ya no, todo va cambiando.12

Pero también los niños y las niñas en edad escolar, al llegar a la escuela marcados como desplazados, se ven expuestos a situaciones anómalas por parte de sus profesores y compañeros de estudio, que los estigmatizan como infantes violentos. Ser rotulado como desplazado o desplazada pone al joven o a la muchacha, a los niños y a las niñas en situación de desventaja, de inferioridad o de dificultad y los califican como ''problema'' (Bermúdez, 2004).

Movilidad y apropiación del espacio

La modificación del espacio y el tiempo implican para cada sexo nuevas adaptaciones de actividades que cotidianamente tenían otro ritmo. La mujer al trabajar fuera de casa va a estar relacionada con el lugar donde trabaja, su horario y la movilidad que le supone ir y venir del trabajo. La mayoría de las veces la movilidad espacial de las mujeres es cuantitativamente mayor que la de los hombres trabajadores, por cuanto ella tiene que compaginar las actividades laborales fuera de casa con aquellas provenientes de sus responsabilidades al frente del hogar. Así de la salida del trabajo camino al hogar, su paso por la calle, las miradas en las tiendas, los recorridos que hace, llevan en la mayoría de los casos la referencia a las necesidades de la casa.

En caso de no trabajar fuera de casa, sus movimientos en el espacio público están a su vez condicionados por los horarios de las personas de casa: escuelas para los hijos e hijas, el horario del marido o del joven, necesidades de otros parientes residentes con ella (Del Valle, 1997).

Yo distribuía mi tiempo y sabía qué hora le dedicaba a mis hijos, pero ahora acá no. De 8:00a.m a 3:00 p.m. le dedicaba tiempo a mis hijos menores y después de las 3:00 p.m. tenía a mis 4 hijos y ahora no. Yo llego a las 7-8p.m y es muy diferente para mi dedicarles tiempo a ellos, ya tengo que buscarles otro tiempo.13

En el campo uno variaba el trabajo, estaba en la cocina y en el trabajo, ahora también, pero las condiciones son diferentes.14

La movilidad espacial intrabarrial o interbarrial se asocia a la percepción de la ciudad, tal como la expresan los relatos de las mujeres en donde sobresalen ciertos elementos. Se destaca la tendencia a establecer centros y periferias que tienen su significado en función del sitio donde se encuentra su residencia con relación a otros sitios.

Igualmente experimentan sensaciones de seguridad e inseguridad relacionadas con el día y la noche. Para las mujeres Cali es atrayente en el día, se mueven con soltura en su ir y venir cotidiano y en la que se sienten seguras. La inseguridad representa la noche y aquellos lugares solitarios. Sus comentarios recurrentes es sentir miedo en la noche desde cualquier punto. Tal inseguridad no se corresponde en muchos casos con peligros objetivos, pero subjetivamente las mujeres perciben estar expuestas a un mayor número de riesgos durante la noche. Las entrevistas revelaron que un 53% de las mujeres no salían solas de casa durante la noche, frente a un 10% de los varones que se encontraban en situaciones parecidas.

El reconocimiento femenino del espacio está dado por la cercanía y por la lógica de la utilización intensiva que hacen del lugar donde residen en los barrios. Las mujeres de mueven inicialmente dentro de su barrio al que han llegado y sus trayectorias de desplazamiento son de reconocimiento del espacio y de los puntos de referencia para su orientación. Cuando las mujeres pertenecen al grupo de recepción de llegada a los espacios depósito y luego se reubican sienten más miedo a la movilidad y se demoran hasta un año para salir del barrio. Cuando han llegado a donde parientes y amigos, se hacen acompañar en sus recorridos y se movilizan interbarrialmente de manera más acelerada. Esto no ocurre con los hombres desplazados quiénes perciben los límites administrativos de la ciudad, las vías de comunicación, las rutas de los buses y la extensión de toda la ciudad.

Como no conocía repasaba una cuadra como 3 ó 4 veces y se me quedaban las frutas, yo me pegaba las envolatadas del siglo pero mi expectativa era que la antena esa se veía de lejos y entonces yo veía el copo de la antena y preguntaba por donde queda el barrio Mojica, no me gustaba pasar la avenida.

Las causas de esta situación se encuentran en los patrones culturales, en la educación recibida y en la vivencia personal.

El autoaprendizaje del espacio desde la infancia es un elemento fundamental a la hora de reconocer el espacio que nos rodea. Está comprobado que a las niñas se les da mayor protección que a los niños, que se las vigila más y se las tutela constantemente, frente a los niños a los que se les da más libertad para explorar en lo desconocido a edad más temprana. Casi todos los juegos de los niños y el deporte están orientados al dominio del espacio como el fútbol, mientras en las niñas, los juegos se realizan en el espacio doméstico y en el deporte no se invade el bando contrario.

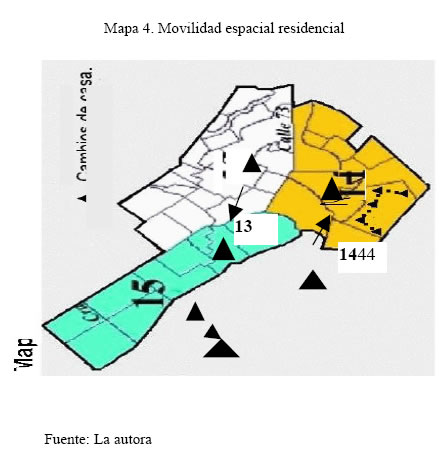

En el Mapa 4 observamos la movilidad espacial residencial dentro del radio de acción de las comunas 13, 14 y 15.

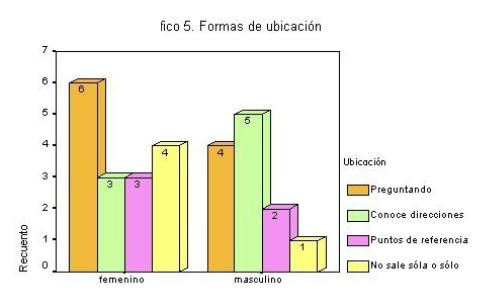

Igualmente la gráfico 5 nos muestra la movilidad espacial realizada por mujeres y hombres teniendo como base referentes espaciales, hitos y aprendizajes de direcciones para sus trayectorias de nuestros entrevistados y entrevistadas en el trabajo de campo realizado en el Distrito de Aguablanca.

Con el tiempo en las nuevas tribus urbanas los y las desplazadas van configurando sus mapas mentales donde organizan sus jerarquías, centralidades, hitos etc. Para nuestro caso el barrio Marroquín II se ha convertido en una de las centralidades más importantes e inmediatas para ellos y ellas. En este barrio entre la calle 73 y la calle 80 se concentran actividades comerciales (calle del comercio) que remplazan el centro de la ciudad, la estación de policía y de Bomberos, esta última única para todo el Distrito, la Casa de la Justicia, Centro de Salud Cauquita, la parroquia Cristo Señor de la Vida, Solivida y Paz y Bien. Estas dos últimas instituciones son las más frecuentadas por los desplazados y desplazadas porque allí son atendidos en diferentes niveles: Solivida se ocupa de asesorar jurídicamente a las personas, reparte ayudas a nivel de ropa, mercados y otros dependiendo de su disponibilidad, Paz y Bien es una Operadora de la RSS y allí se da la ayuda humanitaria, además de los múltiples grupos que esta organización conforma con desplazados y población vulnerable.

Población receptora y tipologías familiares

Al establecerse la población desplazada en la ciudad y habitar los barrios donde se encuentran pobladores populares, inicialmente se da una confrontación y una tensión que luego deviene en negociación. La población receptora en la mayoría de los casos comprende que los desplazados permiten allegar fondos que serán ubicados en el barrio, y ello beneficia a todos.

Sin embargo, al salir del barrio o de la comuna cuando se llega a otros sectores de la ciudad, ocurre el fenómeno de la estigmatización, además de ser catalogados como perezosos, mantenidos o peligrosos. Jesús González argumenta:

en la medida con una población que ocupa lugares públicos, que circula por la localidad bajo el signo claro de la necesidad y la demanda, aparecen en diverso nivel, prácticas xenofóbicas y se suele decir que son ''perezosos'', ''mantenidos'', ''peligrosos''; por esta vía, se le da un lugar al mal, se personaliza lo amoral en el desplazado, generando una serie de argumentaciones justificadoras de las circunstancias en las que está la población y por lo tanto, de la necesidad de poner mecanismos de control a los vínculos y a las relaciones que estos establecen.15

Nadie quiere saber de familias desplazadas donde quiera que uno valla, no puede decir que es desplazado para poder que lo reciban en un trabajo. Uno tiene que salir a pedir muchas veces y a veces, lo tratan a uno mal, usted esta joven, valla trabaje, le dicen, y entonces eso me tiene un poco aburrida, mal, me siento rechazada.

La mayoría de los entrevistados y entrevistadas argumentaron que la coespacialidad se ha dado pero ocurre de manera diferencial.

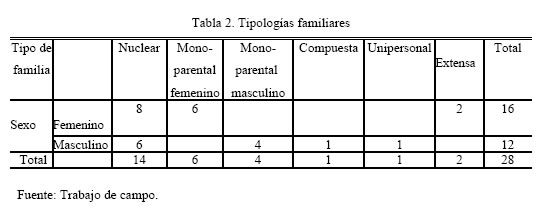

Pertinente a la composición familiar, encontramos que de las 28 personas desplazadas analizadas, el 20% corresponde a familias monoparentales femeninas con jefatura de hogar y en promedio 5 miembros en la familia. Un 10% corresponde a familias mono parentales masculinas, un 60% son familias nucleares, la mayoría de ellos con jóvenes que van de los 14 a 18 años y el resto corresponde a familias nucleares compuestas, o sea, además de padres e hijos se encuentran los padres y/ o parientes de algunos de los cónyuges. En menor porcentaje se observaron familias extensas correspondiente a desplazados del Chocó y personas solas residiendo en las comunas señaladas. La tabla 2 muestra tal relación:

Estas familias han venido buscando como derecho fundamental un espacio en la ciudad y la apropiación de un lugar. La construcción de lugar y territorialidad se ha ido tejiendo por medio de las relaciones y de las interacciones para crear una nueva colonización urbana, en donde los desplazados como nuevas tribus urbanas y los residentes han establecido múltiples estrategias, valores capacidades y habilidades en la convivencia, en la producción de urbanización, n el desarrollo de economías informales y en la formación de organizaciones comunitarias.

Finalmente, el desplazado y la desplazada han sido obligados/as a vivir en diferentes regímenes de invisibilidad. Como nuevas tribus urbanas continúan siendo invisibles, pues al integrarse a la trama urbana, se mimetizan con las condiciones de exclusión de los sectores populares de Cali y se asumen en la precariedad de los pueblos pobres de la ciudad.

La población desplazada a la cual he intentado darle voz y devolverle una identidad reconstituida, de mostrar vivencial y teóricamente cómo se dibuja en el escenario caleño, se desaparece en última instancia y entra al mundo de la disolución parodiando a Castillejo (Castillejo, 2000).

Notas al pie

1 Castrillón 2003; Ramírez 2004; Clavijo 2000; Rogeles 2002.

2 Ver Pérez 2004; Bello 2004; Sarmiento 2001.

3 Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (Codhes) – Unicef Colombia. 2007. Desplazamiento y Violencia en una Nación Fragmentada, http://worldlibrary.net/eBooks/Wordtheque/es/aaavjy.txt (Recuperado el 29 de mayo, 2008).

4 70.652 personas han solicitado su inclusión en el SUR, manejado por la Red de Solidaridad Social, RSS. 61.608 han sido incluidas y 9.044 rechazadas, cesadas y/o excluidas. Informe RSS 2004.

5 Categoría analizada por Castillejo 2000.

6 La idea del espacio depósito acuñada igualmente por Castillejo, señala que es un espacio ausente de historia, receptor temporal de personas que transitan, sin poder apropiar intimidad o establecer un rincón privado en donde expresar la subjetividades fragmentadas por el tiempo de la destrucción.

7 El trabajo de campo que se realizó en el Distrito de Aguablanca en las comunas 13,14 y 15, lugar donde se han ubicado desplazados, con quienes se realizaron una serie de entrevistas. A pesar de las dificultades para que salieran del silencio y del anonimato y nos contaran su dolor y se expresaran sus voces, se logró establecer cierta interacción social. Las definiciones aquí presentes son planteadas por hombres y mujeres desplazadas de Nariño, Cauca, Caldas y Guaviare, residentes en los barrios Los Lagos, Puerta del Sol, Manuela Beltrán.

8 Las instituciones que deben atender a la población desplazada son: Minagricultura, Sistema de seguridad social en salud, Red de solidaridad social , Defensoría del pueblo, Oficinas de la mujer a nivel nacional, regional o local, Ministerio de Educación y sus secretarías , ICBF, Inurbe, Comisión de Televisión, IFI, entidades privadas , ONGs. Igualmente se desconocen los derechos que tienen los desplazados por parte de los funcionarios de estas entidades y no aplican las normas, leyes y decretos que se han expedido para remediar y/o paliar la situación del desplazamiento. Se han creado además el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada - SNAIPD, el Consejo Nacional de atención Integral a la Población Desplazada por la violencia-CNAIPDV, el Fondo Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la violencia- FNAIPDV.

9 El trabajo investigativo evidencia que la Defensoría del Pueblo no tiene capacidad para hacer actuar al Ministerio de Defensa en la protección antes., durante y después del conflicto a la población y evitar el desplazamiento. Por el contrario el Mindefensa arguye que siempre hará lo contrario a lo que plantea Defensoría porque la considera infiltrada por los grupos guerrilleros. Informe dado en la Gobernación del Valle, 2004.

10 Entendiendo territorio como el significado simbólico dado a los espacios físicos.

11 Entrevista a una mujer desplazada anónima del Caquetá.

12 Entrevista a madres con tipología de familia monoparental femenina desplazada de Caldas.

13 Entrevista a una mujer desplazada del Chocó.

14 Entrevista a una mujer desplazada del nor-oriente del Valle del Cauca.

15 González, Jesús D., Martínez, Luis Adolfo, Ospina, Angélica. Diagnóstico situacional de la atención al desplazamiento forzado en el Valle del Cauca. Municipios de Yotoco, Buga y San Pedro. 2002

Bibliografía

Agier, Marc. 1995. Los ''no lugares''. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Editorial Gedisa. [ Links ]

Arturo, Julián, comp. 1994. Pobladores Urbanos, Vol. 1. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo. [ Links ]

Bello, Marta Nubia. 2004. El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social. En Desplazamiento Forzado: Dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo, ed. Marta Nubia, Bello, 19-30. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. [ Links ]

Bello, Marta Nubia, ed. 2004. Desplazamiento Forzado: Dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. [ Links ]

Bello, Marta Nubia, et al. 2000. Efectos Psicosociales y Culturales del Desplazamiento. Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [ Links ]

Castillejo, Alejandro. 2000. Poética de lo otro. Antropología de la guerra, la soledad y el exilio interno en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH, Ministerio de Cultura y Colciencias. [ Links ]

Castrillón, Ricardo. 2003. Estudio Etnográfico de un proceso de configuración territorial en la ciudad de Cali. Trabajo de grado, Universidad del Valle. [ Links ]

Clavijo Edinson. 2000. Relaciones interétnicas en el barrio Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Cal. Trabajo de grado, Universidad del Valle. [ Links ]

Colombia. Presidencia de la República. Red de Solidaridad Social. 2001. Guía de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Bogotá: RSS. [ Links ]

Colombia. Presidencia de la República. Red de Solidaridad Social. 2003. Bogota: n.d. [ Links ]

Colombia, Valle del Cauca. Alcaldía. 2003. Cali en cifras. Santiago de Cali: n.d . [ Links ]

Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada por la Violencia de Cali. 2001. Plan Único Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia de Santiago de Cali. Noviembre. [ Links ]

Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (CODHES) - UNICEF Colombia. 2007. Desplazamiento y Violencia en una Nación Fragmentada, http://worldlibrary.net/eBooks/Wordtheque/es/aaavjy.txt (Recuperado el 29 de mayo, 2008). [ Links ]

Desepaz. 2000. Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada. Cali: U.A.O. [ Links ]

Gobernación del Valle del Cauca. 2005. Comisión Europea para acciones de ayuda a las poblaciones desrraigadas en Colombia. Proyecto Acciones para la implementación de un modelo de gestión para el desarrollo humano y la convivencia con población retornada y acogida en la cuenca baja del río Calima en el municipio de Buenaventura. Cali. [ Links ]

González, Jesús D. , Luis Adolfo Martínez y Angélica Ospina. 2002. Diagnóstico situacional de la atención al desplazamiento forzado en el Valle del Cauca. Municipios de Yotoco, Buga y San Pedro. [ Links ]

Guevara, Rubén Darío. 2003. Mujeres Desplazadas por el Conflicto armado. Revista Barrio Taller # 10. Bogotá. Serie Ciudad y Hábitat. [ Links ] .

Guevara, Rubén Darío. 2003. La nueva colonización urbana. El desplazamiento forzado. Redial. Escribir la ciudad latinoamericana. Miradas cruzadas. Anuario Americanista Europeo, 1: 191-205. [ Links ]

Little, J, Peake, L. y Richardson. eds. 1998. Women in cities: Geography and gender in the urban environment. Basingstoke-London: MacMillan Education, [ Links ]

McDowell, Linda. 2000. Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas. Madrid: Ediciones Cátedra. Traducción de Pepa Linares. Universitat de Valencia. Instituto de la Mujer. [ Links ]

Meertens, Donny. 1998. Victimas y sobrevivientes de la guerra: tres miradas de género. Revista Foro. Violencia y desplazamiento Forzado. Bogota, junio, 34: 19-35. [ Links ]

Meertens, Donny. 1999. Desplazamiento forzado y género: trayectorias y estrategias de reconstrucción vital. En Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales, eds. Fernando Cubides y Camilo Domínguez, 406-432. Bogota: Observatorio Socio-Político y Cultural, Centro de Estudios Sociales. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Ministerio del Interior. [ Links ]

Osorio Pérez, Flor Edilma. 2004. Recomenzar vidas, redefinir identidades. Algunas reflexiones en torno de la recomposición identitaria en medio de la guerra y del desplazamiento forzado. En Desplazamiento Forzado. Dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo, ed. Martha Nubia Bello, 175- 186. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia / Acnur. [ Links ]

Ramírez, Jackeline. 2004. El espacio de los desplazados y desplazadas en Cali desde una geografía de género. Tesis de grado, Universidad del Valle. [ Links ] .

Red de Solidaridad Social. 2004. Informe. n.d. [ Links ]

Pérez Murcia, Luis E. 2004. Factores asociados al desplazamiento forzado en Colombia. En Desplazamiento forzado, dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo, ed. Universidad Nacional de Colombia, UNHCR-ACNUR, 70-100. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, UNHCR-ACNUR. [ Links ]

Rogeles, José David. 2002. Relaciones de orden territorial en pandillas juveniles de la ciudad de Cali. Trabajo de grado, Universidad del Valle. [ Links ]

Sabaté Martinez, Ana, et al. 1995. Mujeres, Espacio y Sociedad. Hacia una geografía de género. Madrid: Editorial Síntesis [ Links ]

Sarmiento Libardo. 2001. Desarrollo societal, conflicto y territorio. En Seminario Internacional: Desplazamiento, conflicto, paz y desarrollo. Codhes- Acnur , eds. Bogotá: Codhes-Acnur [ Links ]

Valle del, Teresa. 1997. Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la antropología. Madrid: Ediciones Cátedra S.A. [ Links ]