INTRODUCCIÓN

Partimos de considerar que oír la voz autoral en la escritura de textos científicos es uno de los desafíos más complejos que enfrentan los estudiantes doctorales, lo cual supone la existencia de unas competencias investigativas y de escritura académica al momento de ingresar a este nivel educativo (Hyland, 2012, 2005; Castelló, et al., 2011). Abordamos esta hipótesis a partir de numerosos estudios realizados por investigadores interesados en la escritura académica y científica que se gesta en los programas de posgrado donde la tarea principal es escribir la tesis o disertación final para la obtención del grado, y, en algunos casos, una serie de artículos de investigación (Aitchison y Guerin, 2014; Difabio de Anglat, 2012; Castelló et al., 2010; Carlino 2005; Gee, 2000; Caffarella y Barnett, 2000).

El presente estudio caracteriza la escritura académico-científica de un grupo de estudiantes doctorales mediante la evaluación diagnóstica de sus concepciones y prácticas sobre las estrategias de planificación, textualización y revisión, con el fin de establecer relaciones con la disposición de una voz propia. La escritura representa un proceso complejo en el que intervienen de manera interrelacionada factores culturales, sociales, emotivos, cognitivos y discursivos, a partir del modelo de Flower y Hayes (1996), y los posteriores planteamientos de Carlino (2005) y Castelló et al. (2010); Difabio de Anglat (2012) y Navarro (2018), entre otros, así como la ampliación propuesta por el Grupo Didactext (2015).

Se trata de un acervo de investigaciones que muestran las implicaciones de distintas variables relacionadas con procesos cognitivos, situaciones comunicativas, estrategias y aspectos emocionales que informan sobre altos niveles de frustración, no solo por la exigencia en la calidad de los textos, sino también por problemas de comprensión, gestión del tiempo, carga de tareas y, diferencias culturales, étnicas, raciales y de género, entre otros. Estos estudios se clasifican en tres grandes áreas de investigación: 1) Los roles del estudiante de doctorado y del director de tesis doctoral; 2) Las características y exigencias de los textos académicos; 3) El diseño de propuestas de mejora de sus estrategias de escritura.

LOS ROLES DEL ESTUDIANTE DE DOCTORADO Y DEL DIRECTOR DE TESIS DOCTORAL

Los trabajos de Carlino (2005) y Castelló et al. (2010) abordan la naturaleza cambiante y no del todo definida del rol del estudiante de doctorado y de los sentimientos, retos y peligros a los que se enfrenta, por consiguiente, las principales necesidades de apoyo en la escritura de los estudiantes de doctorado son de índole académico, social y emocional, por ejemplo: 1) La entrada a una comunidad científica de referencia exige un cambio enunciativo y un desempeño idóneo en el diálogo con otros autores; 2) El paso de consumidor a productor y autor de textos científicos de alta complejidad indica el nuevo rol que debe asumir; 3) El proceso de escritura y la finalización de la tesis reclama dominar su ansiedad e inseguridad.

Respecto a los trabajos referidos al rol de tutor o director de tesis en la formación de investigadores y la producción de conocimiento propia de los programas de doctorado como espacios de producción científica (Fernández Fastuca y Wainerman, 2015; Difabio de Anglat, 2011, 2012) sobresalen aspectos relacionados con: 1) La relación pedagógica entre director-tesis; 2) El andamiaje y la retroalimentación (feedback y feedforward) del proceso escriturario de la tesis; 3) La formación de directores de tesis, coordinadores de talleres de tesis y asesores.

LAS CARACTERÍSTICAS Y EXIGENCIAS DE LOS TEXTOS ACADÉMICOS

La escritura de géneros expertos como la tesis y el artículo de investigación exige del tesista una habilidad argumentativa y el uso de herramientas discursivas para posicionarse como autor y dejar escuchar su voz, por tanto, señala qué se espera y cómo son los textos que debe producir.

La autorregulación de la escritura bebe de las fuentes de perspectivas cognitivas, sociocognitivas y socioculturales, y de la perspectiva socialmente situada, las cuales conceptualizan la escritura y suponen el reconocimiento de unas características, estrategias y modos de regulación de la composición de los textos académicos y científicos, así mismo, permiten identificar ciertas reglas implícitas en la comunidad científica, así como la presencia de concepciones de la escritura.

La perspectiva cognitiva (Rijlaarsdam y van den Bergh, 2006; Flower y Hayes, 1996) focaliza el carácter procesual de la escritura y sus repercusiones en la calidad del texto dependiendo del momento en que se llevan a cabo; considera el contexto como una variable independiente. La actividad cognitiva de la escritura se pone en marcha a través de estrategias cognitivas e incorpora conocimiento acumulado.

Por otro lado, la perspectiva sociocognitiva (Castelló et al., 2010; Hidi y Boscolo, 2006; Zimmerman & Kitsantas, 2002) enfatiza en el carácter procesual de la escritura y considera el contexto como una variable independiente que impacta tanto en el proceso de escritura como su adquisición y desarrollo de estrategias de escritura, las cuales se utilizan de manera consciente. Por esto, concibe la escritura como una actividad cognitiva y social porque cada situación comunicativa exige unas estrategias específicas acordes con tal situación.

La perspectiva sociocultural enfatiza en la intertextualidad y la polifonía de las voces que caracterizan a ciertos tipos de textos culturales (Englert, Mariage y Dunsmore, 2006; Prior, 2001) o géneros discursivos como la tesis o el artículo de investigación, así mismo, reconoce al autor en su interpretación y en los modos como escribe. Por tanto, concibe la escritura como una actividad dialógica, social e históricamente mediada y situada (Castelló et al., 2010; Englert, Mariage y Dunsmore, 2006; Prior, 2006). La corregulación de la escritura se propicia en comunidades de práctica mediante diálogos, andamiajes e interacciones con miembros más expertos.

Por su parte, la perspectiva socialmente situada (Castelló et al., 2008; Dysthe, Samara y Westrheim, 2006; Englert, Mariage y Dunsmore, 2006; Prior, 2006) se enfoca en el escritor y el contexto donde su escritura es corregulada por una comunidad de práctica mediante la planificación, textualización y revisión colaborativas, es decir, se escribe en contextos de regulación socialmente compartidos o situados. De igual modo se promueve el proceso de regulación individual en contextos de colaboración y revisión conjunta, y los propósitos de escritura son coconstruidos. Además, se concibe la escritura como un proceso cognitivo y social de carácter dialógico.

EL DISEÑO DE PROPUESTAS DE MEJORA DE sus ESTRATEGIAS DE ESCRITURA

La expansión de estudios sobre la escritura, en las últimas décadas, ha señalado muchos desafíos epistemológicos y personales a los que se enfrentan los estudiantes de cualquier nivel educativo, destacando la importancia de las estrategias de escritura y la calidad del acompañamiento y supervisión durante su implementación y evaluación. En la presente investigación se comparten los aportes del Grupo Didactext (2015) respecto al sentido dado a la estrategia como "proceso cognitivo y metacognitivo específico que busca la consecución de objetivos, a través de una planificación consciente e intencionada" (p. 232). Así mismo, se reconoce su aporte a la comprensión de estrategias de escritura cognitivas y metacognitivas en una perspectiva sociocognitiva que reconoce los procesos humanos situados en un contexto y en un tiempo definidos.

Esta relación entre factores cognitivos, culturales y sociales y la acción didáctica se orienta a la transformación de la escritura a partir de estrategias reformuladas por el Grupo Didactext (2015) como acceso al conocimiento, planificación, redacción, revisión, edición y presentación oral. Si bien estas son interdependientes, ahondaremos en tres de ellas debido a que fueron objeto de estudio en la presente investigación:

1) Planificación. Una estrategia orientada a la organización del proceso de escritura; debe estar guiada por la formulación de un objetivo final y concretarse en un esquema o estructura con un hilo conductor que dote de significado propio al texto.

2) Textualización. Corresponde a la redacción o desarrollo del esquema a partir del cual se relacionan ideas, se crean analogías, se hacen inferencias y, en general, se enriquece el texto con ejemplos y contraejemplos, acordes con el tema y el auditorio.

3) Revisión. Se orienta a identificar y resolver problemas textuales relacionados con incongruencias, ambigüedades y faltas gramaticales, entre otros aspectos, mediante el diagnóstico y la supresión, adjunción y reformulación de palabras, proposiciones y párrafos.

La investigación sobre las estrategias de enseñanza del proceso de escritura de textos académicos y científicos en la formación doctoral es aún incipiente, especialmente en relación al desarrollo de competencias argumentativas y la oferta de recursos discursivos en el texto para dejar escuchar la voz propia (Castelló, 2010, 2008). No obstante, en la última década han surgido una serie de iniciativas institucionales orientadas a apoyar el desarrollo de la escritura de la tesis a nivel de posgrado: grupos, talleres o círculos de escritura basados en el aprendizaje de prácticas de escritura de las tesis a través de la revisión colaborativa entre pares y el intercambio de diferentes recursos discursivos para la escritura de los textos académicos y científicos (Colombo, 2017; Aitchison y Guerin, 2014).

Las investigaciones alrededor de estas iniciativas dan cuenta de importantes coincidencias: a) El reconocimiento de los grupos de escritura como espacios seguros donde los investigadores se enfocan en la escritura como actividad central. b) La demostración de que los grupos de escritura van más allá del desarrollo de habilidades de escritura, desde que proveen un importante espacio emocional para los estudiantes de doctorado y para los investigadores nóveles. c) El acompañamiento del grupo brinda una sensación de conexión y pertenencia a una comunidad académica. d) Los círculos de escritura disminuyen la tasa de desvinculación de los estudiantes doctorales y aumentan su motivación frente a los sentimientos de fracaso y aislamiento que algunos experimentan (Aitchison y Guerin, 2014).

Cabe señalar que la apropiación de estas estrategias está determinada por las concepciones sobre escritura, las cuales reflejan la influencia de diversos modelos culturales, por ello, en la presente investigación se entienden las concepciones, desde el marco de las teorías implícitas, como constructos del mundo y de pensamiento social y "herramientas" para interpretar la realidad y conducirse a través de esta, y, al mismo tiempo, como "barreras" que impiden adoptar perspectivas y cursos de acción diferentes (Pozo et al., 2006; Porlán y Rivero 1998; Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993). La tarea de transformar las concepciones es desafiante debido a su carácter arraigado y a su aparente funcionalidad, además, es importante tener en cuenta que el análisis y contrastación de las concepciones no se realiza teniendo como parámetro un ideal de verdad absoluta, sino que dependen de las formas de relación con las prácticas letradas, las comunidades y géneros discursivos y en general, la interacción con el texto, lector, escritor y contexto (Hernández, 2005; Camps, 2003).

En consecuencia, estas áreas de investigación coinciden en el interés por regular el proceso de composición de los textos e interpelar la identidad del escritor en comunidades académico-científicas, así mismo, exhortan a quien escribe a alzar la propia voz. Sin embargo, para un estudiante de doctorado que tiene el desafío de escribir una tesis doctoral que deje oír su voz se constituye en una empresa compleja de asumir. Atender a este desafío de la autoría implica considerar la relación sinérgica entre una serie de rasgos experienciales propios de la subjetividad e identidad del autor. Esto supone disposiciones o limitaciones para participar en un diálogo de fuerzas donde la voz es un constructo que hace referencia a las elecciones discursivas del autor y a su gestión estratégica para posicionarse de forma intencional en un determinado campo.

El autor puede hacer su voz visible a través de la autorreferencia o grado de presencia explícita que muestre en el texto. Esta presencia se pone de manifiesto desde la perspectiva de Hyland (2005), a través de un sofisticado camino de representación de ideas ante una comunidad discursiva específica, la cual muchas veces es incongruente con la escritura que hasta entonces se ponía en práctica. Es decir, el autor de un texto científico debe hacer una serie de elecciones lin-güístico-discursivas, por ejemplo: enfatizadores y matizadores del discurso (boosters y hedges), de manera que, trasciendan el mero recurso lingüístico y comprometan a toda la persona en el acto de verbalizar una determinada posición.

Tales decisiones tienen un carácter político y son conscientes de la autorreferencia, a fin de adoptar una "identidad situada disciplinarmente". Bazerman (2004) amplía esta idea señalando que la escritura con voz propia sale de la circunscripción a los textos y se sitúa en cómo el autor dialoga con ellos, los interpreta y los utiliza. Este rasgo posee la identidad, entendida como señala Hyland (2012), no solo desde quién escribe sino cómo se manifiesta el autor y la forma en que experimenta y refleja el sentido de sí mismo. Para desarrollar estos planteamientos, el autor plantea que la identidad y la interacción posibilitan que la primera se construya y reconstruya permanentemente; de igual manera, la combinación entre la identidad y la comunidad es vital en la construcción de un compromiso individual con una profesión o área de conocimiento, por tanto, de una identidad institucional, a estos dos componentes, agrega otro relacionado con la identidad y el discurso académico evidenciada en el acto de comunicar una determinada postura en un campo de conocimiento.

En consecuencia, escribir la tesis doctoral es uno de los mayores retos del estudiante de doctorado, no solo porque compromete un conjunto de competencias, es decir, conocimientos y habilidades procedimentales para el hacer: planificación, textualización y revisión; conocimiento de géneros discursivos, elementos léxico-gramaticales, uso de TIC, etc., sino porque debe (re) construir y comunicar el nuevo conocimiento que se ha producido en determinado campo de estudio. "En esencia un producto público que permite la interacción con los otros miembros de la comunidad científica" (Moya, et al., 2013, p. 41), una ruta de acceso y de diálogo con expertos desde una perspectiva de autor.

Por lo anterior, el presente trabajo busca aportar características de la evaluación diagnóstica de la escritura académico-científica en estudiantes de doctorado. Para tal fin, caracterizamos las concepciones y prácticas de escritura de géneros discursivos expertos como la tesis y los artículos de investigación mediante un cuestionario (tipo escala Likert diseñado por Difabio de Anglat, 2012) y tres grupos focales aplicados a 74 estudiantes del programa de Doctorado en Educación y Sociedad.

METODOLOGÍA

Se opta por realizar un estudio exploratorio para "verificar la factibilidad de la investigación y documentar los medios que se precisan para hacerla viable" (Cea D'Ancona, 2001, p. 108) y, posteriormente, avanzar hacia la descripción, explicación y/o evaluación. Por ello, el diseño de investigación fue un estudio exploratorio mixto y secuencial, cuya modalidad derivativa posibilitó, en primer lugar, la recolección de datos cuantitativos (cuestionario); y, en segundo lugar, su análisis y evaluación a partir de un componente cualitativo (grupo focal). Esta construcción secuencial procuró indagar y valorar información acerca de la escritura académica y científica en estudiantes de un programa de formación doctoral.

La muestra de estudio, elegida por conveniencia, estuvo conformada por setenta y cuatro (74) doctorandos en Educación y Sociedad de Colombia (Universidad de La Salle - Bogotá) que cursaban este programa en el corte 2021-1. Se trata de estudiantes pertenecientes a distintas disciplinas de las ciencias sociales, humanidades y de las ciencias naturales, sus edades oscilan entre los 29 y los 62 años; de los cuales la tercera parte (36 %) se encuentran entre los 40 y 45 años.

El cuestionario en línea fue enviado a través de una invitación por correo electrónico a estudiantes de doctorado, previo consentimiento. Dicho cuestionario fue tipo escala Likert tradicional, diseñado por Difabio de Anglat (2012), para evaluar la escritura académica en el posgrado mediante 70 ítems relacionados con la producción textual de la tesis de posgrado con cinco opciones de respuesta que oscilan entre "Muy de acuerdo" y "Muy en desacuerdo" (p. 40). Cabe señalar que incluimos 41 ítems relacionados con la identidad y la formación profesional para un total de 115.

El grupo de discusión fue la técnica grupal de naturaleza cualitativa, usada en situaciones naturales en las que, gracias al clima permisivo, salen a la luz opiniones, sentimientos y deseos personales (Gil Flóres, 1993). En el caso particular de esta investigación, se utilizó como técnica complementaria con el fin de conocer la percepción de los doctorandos respecto a las concepciones de escritura propias y de sus pares. De este modo, se implementaron tres grupos focales con nueve estudiantes que voluntariamente decidieron participar en este proceso. Cada grupo focal tuvo como objetivo comentar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en la encuesta respecto a una de las estrategias de escritura (planificación, textualización o revisión) en contraste con su propia experiencia.

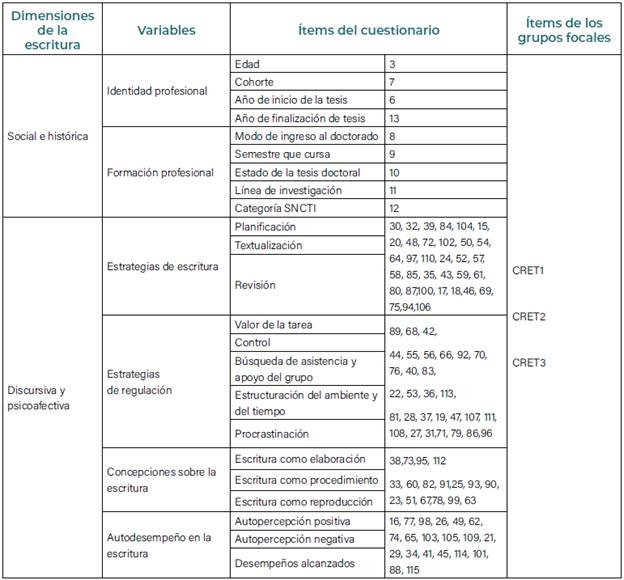

La Tabla 1 presenta el proceso relacional del corpus (entre dimensiones, variables e ítems) de este modo: se partió de dos dimensiones de la escritura: Social e histórica y Discursiva y psico-afectiva, a las cuales se articularon las variables analizadas en el cuestionario (identidad profesional, formación profesional, estrategias de escritura estrategias de regulación, concepciones sobre la escritura y autodesempeño en la escritura). En cada variable se seleccionaron intencionalmente las preguntas o ítems con su respectivo numeral y en los resultados y discusión se acompañó cada una del numeral en paréntesis angular, ej.: [12]; así mismo, se etiquetaron los tres grupos focales de esta manera: [CRET1], [CRET2], [CRET3].

Tabla 1 Dimensiones, variables e ítems del cuestionario y los grupos focales

Nota: elaboración propia.

La encuesta fue analizada estadísticamente con el software RStudio que proporciona un entorno informático estadístico de uso libre y código abierto, el cual fue desarrollado a partir de un proyecto colaborativo voluntario de investigadores y estadísticos de diversos países y disciplinas. "Es un programa basado en comandos, que permite acceder a todos los procedimientos y opciones a través de una sintaxis textual" (Avello-Martínez y Seisdedo-Losa, 2018, p. 584).

De igual modo, se contrastaron ítems correspondientes a las estrategias de escritura (planificación, textualización y revisión) con ítems de la formación e identidad profesional y las estrategias de regulación, concepciones y autodesempeño en la escritura, a fin de identificar el valor de significancia. En consecuencia, se seleccionaron, describieron y analizaron aquellas parejas de unidades de análisis que mostraron una significancia entre 1 y 10, dando paso a un proceso inductivo de interpretación y comprensión que implicó la experiencia propia de los tres grupos focales conformado por doctorandos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan el análisis y la discusión de los resultados obtenidos que posibilitan comprobar provisoriamente la hipótesis planteada en la población estudiada. Para tal fin, se parte de las estrategias que regulan y gestionan la propia escritura. En tal sentido, reconocemos los aportes que hacen investigadores de la escritura académica (Difabio de Anglat, 2012; Castelló et al., 2007; Cassany, 1999; Flower y Hayes, 1996, entre otros) respecto a los tres procesos cognitivos: planeación, textualización y revisión, que operan de manera simultánea e interactiva en la escritura de textos académicos y científicos. La funcionalidad de estos tres procesos puede expresarse en distintas variables susceptibles de ser reguladas, en contextos donde se hace y escribe ciencia. Por lo tanto, el nivel de significancia estadística es fundamental para tomar decisiones de orden investigativo, pedagógico o de gestión.

CONCEPCIONES y PRÁCTICAS DE PLANIFICACIÓN TEXTUAL

Compartimos con Difabio de Anglat (2012) y Navarro (2018) que la escritura como tecnología epistémica y semiótica es un sistema complejo que integra múltiples operaciones simultáneas e interdependientes. En ese sentido, el proceso de planificación de la escritura de un texto académico o científico hace parte de otras operaciones de nivel superior como la reflexión, producción e interpretación textual, de esto se sigue que elaborar un plan de escritura o definir la audiencia a la que irá dirigido es propio de esta fase. Por esta razón, en el cuestionario indagamos por: 1) "En la escritura académica es importante comenzar con una guía muy detallada de lo que se va a escribir" [15]; 2) "Para avanzar en la tesis trato de escribir dos o tres horas por día" [32]; o 3) "Mi escritura simplemente ocurre sin mayor planificación o preparación" [30], entre otras unidades de análisis.

En lo que respecta a una guía de trabajo, se observa en la Figura 1 que el 45 % de los doctorandos están de acuerdo en que: "En la escritura académica es importante comenzar con una guía muy detallada de lo que se va a escribir" [15]. Este resultado permite inferir que posiblemente los doctorandos elaboran guías previas para iniciar la escritura de tesis; sin embargo, menos de la mitad dan relevancia a la idea de que como escritores requieren diseñar un plan global a partir de los objetivos que pretenden conseguir y que orientarán su proceso escritural y, adicionalmente, que es importante anticiparse a las diferentes interpretaciones de su texto, lo cual exige una toma de conciencia sobre la importancia de lograr la comprensión de sus textos.

Nota. elaboración propia.

Figura 1 En la escritura académica es importante comenzar con una guía muy detallada de lo que se va a escribir

En contraste con lo anterior, encontramos que en la Figura 2 más de la mitad de los doctorandos (53 %) están de acuerdo con la necesidad de escribir entre dos o tres horas diarias, mientras que un 12 % está en desacuerdo con esta necesidad. Además, más de la tercera parte de los estudiantes de doctorado manifiesta estar parcialmente de acuerdo en que, para avanzar en la tesis, se debe escribir con frecuencia. En este sentido, coincidimos con Castelló et al. (2007) sobre la importancia de dedicar un tiempo suficiente a la escritura para avanzar de manera progresiva, por lo que se esperaría que un mayor porcentaje de tesistas consideren la necesidad de dedicar tiempo a escribir como un factor relevante.

Nota. elaboración propia.

Figura 2 Para avanzar en la tesis trato de escribir dos o tres horas por día

Al asociar estas dos unidades de análisis: "Para avanzar en la tesis trato de escribir dos o tres horas por día (o unas ocho horas a la semana" [32] y "En la escritura académica es importante comenzar con una guía muy detallada de lo que se va a escribir" [15], las cuales corresponden a la variable Estrategias de escritura y la dimensión Planificación, se obtuvo un nivel de significancia del 5 %. Esto sugiere que dedicar tiempo a la escritura diaria y hacerlo a partir de esquemas o guías detalladas son aspectos que los doctorandos incluyen en la planeación de la escritura.

En este sentido, Adoumieh (2011) señala que "los escritores maduros hacen más planes que los iniciados y le dedican más tiempo a la planificación de la estructura del texto que desean componer o producir" (p. 63). Adicionalmente, se infiere que los participantes del estudio han pasado por varios procesos académicos que han implicado la escritura de textos científicos y, seguramente, esta trayectoria les ha brindado herramientas para concluir con éxito el proceso de escritura de tesis a partir de una adecuada planificación. No obstante, Castelló et al. (2007) y Navarro (2018) sostienen que es necesario superar esta concepción relacionada con la escritura como una destreza única que se aprende una vez y para siempre, desde la escolaridad obligatoria hasta el posgrado, lo cual significa que la persona ha desarrollado un conjunto de técnicas, actividades, rutinas y actitudes que lo habilitan para escribir textos científicos sin dificultad alguna.

De igual forma, se cruzó esta unidad de análisis relacionada con el tiempo dedicado a la práctica de escribir (dos o tres horas por día o unas ocho horas a la semana) con esta unidad: "Planifico, escribo y reviso todo al mismo tiempo" [39], la cual mostró un nivel de significancia del 5 %. Sin duda, cuando el escritor vincula de manera simultánea estos procesos de planificación, textualización y revisión en función de los propósitos de escritura, tendrá como efecto un avance en la composición de su tesis. Esta concurrencia armoniza con lo que Camps et al. (2007) señalan en torno a que podemos planificar en todo momento, antes y a mitad del proceso de escritura, incluso el texto que aún no se escribe, es decir, aquellas ideas que se transcriben en el papel y que hacen parte de lo que se conoce como texto intentado.

No obstante, hay otras variables que inciden en el tiempo de dedicación a la escritura académico-científica como la lucha contra la procrastinación: "Cuando se acerca la fecha acordada con el tutor para la entrega del avance de la tesis, aumenta la angustia y nivel de estrés" [CRET3], lo cual supone que los procesos de planificación, textualización y revisión sean ignorados por el estudiante.

Analicemos esta otra relación que también expresó un nivel de significancia del 5 %: "En la escritura académica es importante comenzar con una guía muy detallada de lo que se va a escribir" [15] y "Mi escritura simplemente ocurre sin mayor planificación o preparación" [30], lo cual llevaría a suponer que algunos doctorandos consideran que quien escribe diariamente no requiere elaborar esquemas o planificar lo que va a escribir. Al respecto, Castelló (2007) afirma que:

Es preferible dedicar el tiempo -y el esfuerzo- necesarios a elaborar una representación compleja que nos permita tener en consideración lo que queremos decir y cómo lo queremos decir y estar preparados para hacer frente a ese problema antes que eludirlo. (p. 54)

Notemos la importancia dada a la reflexión y organización previa de las ideas, así como a la elaboración de esquemas, a fin de evitar enfrentar problemas con un texto desorganizado o llegar a sentirse insatisfecho con la versión final de este.

La anterior relación disiente con la asociación de estas dos unidades de análisis: "Trato de elaborar buenos esquemas para las secciones principales de mi informe" [84] y "Tiendo a invertir algún tiempo en reflexionar sobre la tarea de escritura antes de comenzarla" [72], las cuales registraron un nivel de significancia del 10 %, dejando ver la gran importancia que los doctorandos atribuyen a la planificación a partir de la reflexión sobre la tarea escritural, para luego elaborar un esquema detallado de lo que será su producto escritural. En cualquier caso, es claro -como lo señala Montolío et al. (2002)- que "perder" algo de tiempo planificando un texto permite, sin duda, que el resultado final sea mucho mejor, más adecuado (p. 23).

En general, los resultados relacionados con la planificación textual revelan cierta inestabilidad: para algunos doctorandos está vinculada al diseño de esquemas previos; para otros, a los ejes temáticos que van a fundamentar cada apartado y, en algunos casos, coinciden en que se trata de un proceso permanente de elaboración de la tesis, antes y durante la escritura. En cualquier caso, la inversión de tiempo es considerable.

De todos modos, se advierte una concepción respecto al tiempo limitado para escribir, la necesidad de posponerla y sobre las operaciones que demanda su desarrollo. Esta idea coincide con el reciente estudio con estudiantes de pregrado y posgrado de Jiménez Marata (2021), quien identificó una tendencia en el desconocimiento de la planificación del texto científico y una práctica de escritura sin guion ni plan previo, tal como lo describe Castelló et al. (2007) cuando alude a diferentes estilos de emprender la escritura. Frente a este hallazgo, uno de los grupos focales contempló:

Planificar se constituye en un desafío para quienes emprendemos la escritura de tesis doctoral; organizar las ideas, estructurar adecuadamente el texto, dedicar el tiempo suficiente y en la frecuencia debida, son factores que nos llevarán a que el resultado escritural logre generar el impacto que merece una tesis doctoral [CRET1].

Es posible que esta experiencia referida por uno de los doctorandos, al ser mediada por el diálogo reflexivo que sostiene con sus pares actúe como movilizador de concepciones, prácticas y competencias de manera paulatina; por tanto, la reflexividad puede modificar deliberadamente el proceso de evaluación, gestión y regulación de la propia escritura y, en ese orden de ideas, incidir en la manera de hacer y escribir ciencia en los programas de doctorado. Sin embargo, "la posibilidad de escribir un trabajo, interesante, original y sugerente que además relacione diferentes fuentes y las integre en la exposición y defensa de un nuevo punto de vista personal, solo es posible si se dispone de un conjunto de estrategias" (Castelló et al., 2007, p. 57) que permita hacer oír nuestra voz autoral.

CONCEPCIONES y PRÁCTICAS DE LA TEXTUALIZACIÓN

Para Castelló et al. (2007) y Difabio de Anglat (2012) textualizar o escribir implica mantener el control durante la producción de borradores, para tal fin es necesario realizar una serie de actividades mentales fundamentales en la composición escrita, por ejemplo, observar, releer, discutir o reflexionar. Esto supone que el escritor, además de tener clara la audiencia a la que dirige el texto, debe seleccionar el contenido y sus propósitos, así como la construcción morfosintáctica, gramatical, léxica, ortográfica y retórica. Por ende, mediante el cuestionario indagamos por: 1) "Escribir un texto académico me ayuda a desarrollar mis ideas" [52]; 2) "No puedo pensar sin escribir" [57] o 3) "Mientras escribo, tengo en cuenta la comprensión de mi trabajo por parte del lector" [31], entre otras unidades de análisis.

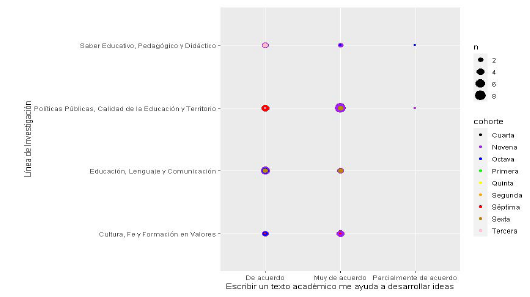

El análisis se centró en la asociación de la variable Estrategias de escritura [y la dimensión Textualización y dos de sus unidades de análisis: "Escribir un texto académico me ayuda a desarrollar mis ideas" [52] y "No puedo pensar sin escribir" [57] con la variable Formación profesional relacionada con la "Línea de investigación". Adicionalmente, la variable Identidad profesional relativa a la "Cohorte" a la cual pertenece el doctorando.

En la Figura 3 se observa que "Escribir un texto académico me ayuda a desarrollar mis ideas" [52] es una tarea significativa para los doctorandos, la mayoría manifiesta estar de acuerdo y muy de acuerdo con esta práctica habitual en su proceso de investigación. Se observa una inclinación de esta respuesta a partir de la séptima cohorte; es posible que muchos de estos estudiantes se encuentren en la finalización de su tesis doctoral y, por ello, la relevancia dada a la escritura y su adhesión a una línea de investigación.

La relación entre el proceso de escritura académico-científica y las exigencias de avance de la cohorte en que se encuentran evidencian que existe un nivel de conciencia sobre el proceso de composición y un carácter altamente demandante en la escritura del género tesis. Esto lo pudimos confirmar en uno de los grupos focales:

Cuando se ingresa como estudiante de doctorado se es consciente de la relevancia de la tesis, pues representa la concreción de nuestros intereses investigativos y el aprendizaje de unos modos de escritura académica de una comunidad científica. Pero la crisis de la escritura se agudiza cuando entramos a la etapa de escribir los resultados de la tesis, allí surge el temor, la inseguridad y a veces la frustración, que muchas veces van de la mano con la creencia de no tener las competencias para poder alcanzar esta meta [CRET2].

Dicha sensación de incapacidad se agudiza cuando hay que argumentar la tesis de la tesis, determinar su teleología y reconocer que esta va más allá de la evaluación de un tribunal de expertos. "La tesis tiene que ser comprendida como un género polifuncional que cumple un macro objetivo de la comunidad académica (aprender), los objetivos de las disciplinas (aprender una metodología específica y aportar conocimiento), más los objetivos privados del estudiante" (Villavicencio, 2018, p. 45). No obstante, las tensiones no desaparecen, pues estos propósitos pueden solaparse o desaparecer.

Por otra parte, en la asociación entre "No puedo pensar sin escribir" [57] y el "Estado de la tesis doctoral" se encontró que existe una relación significativa, razón por la que se considera que la escritura es un proceso esencial del pensamiento. La función epistémica de la escritura, según Navarro (2018), posibilita a los estudiantes internalizar prácticas y competencias relacionadas con el ámbito cultural y profesional en que se desempeñan, así como apropiar y transformar contenidos disciplinares. Además, cumple una función habilitante para incursionar en una comunidad académica, favorece la construcción de identidad de autor y, por tanto, se constituye en el desafío más importante para los doctorandos. De este modo, textualizar significa escribir la tesis doctoral.

CONCEPCIONES y PRÁCTICAS DE LA REVISIÓN

Revisar el texto escrito exige dominio de aspectos lingüísticos y discursivos; se trata de un proceso imprescindible en la composición escrita y revela una actuación experta. El escritor experimentado sabe que su texto nunca es definitivo y siempre será susceptible de ser mejorado (Castelló, 2007; Difabio de Anglat, 2012). Esto supone que el escritor revisa si ha alcanzado el propósito de escritura, pone en marcha una serie de estrategias para evaluar distintos aspectos de su texto. Por ende, el cuestionario indagó por: 1) "Escribir un texto académico me ayuda a desarrollar mis ideas" [52]; 2) "No puedo pensar sin escribir" [57]; 3) "Mientras escribo, tengo en cuenta la comprensión de mi trabajo por parte del lector" [85], entre otras unidades de análisis.

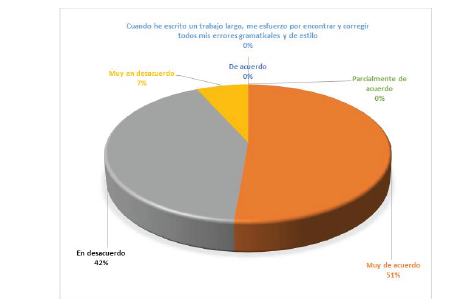

El análisis se centró en la asociación de la variable Estrategias de escritura, su dimensión Revisión y la unidad de análisis: "Cuando he escrito un trabajo largo, me esfuerzo por encontrar y corregir todos mis errores gramaticales y de estilo" [59] con la variable Estrategias de regulación y la unidad de análisis "Tengo un lugar fijo, aislado, para escribir" [81]. Esta asociación tuvo una significancia del 10 %.

Respecto a "Cuando he escrito un trabajo largo, me esfuerzo por encontrar y corregir todos mis errores gramaticales y de estilo" [59], se observa en la Figura 4 que el 51 % de los doctorandos está de acuerdo y un 42 % en desacuerdo. Este resultado permite confirmar la influencia de las concepciones acerca de la tarea de leer para revisar y de los conocimientos relacionados con información lingüística y gramatical, los cuales se activan en el momento de ejecutar este proceso (Cassany, 1999). Sin duda, las formas de revisión de borradores que empleamos están determinadas por el dominio del conocimiento acerca de la construcción del discurso especializado.

El proceso de la revisión de borradores y aproximaciones periódicas al texto final que siguen los investigadores expertos para comunicar sus resultados de investigación son analizados por Cas-telló et al. (2007) mediante la comparación de los dominios de un escritor novato y uno experto. En cuanto al primero, usualmente dedica mayor tiempo a unas partes que a otras, realiza una revisión poco sistemática al final, centrando su atención en corregir palabras, frases o partes del texto, sin tener en cuenta la estructura general y la progresión temática. En relación con el segundo, asume la revisión en sus diferentes niveles (de forma jerárquica), focaliza el nivel textual (aspectos estructurales y de contenido), luego el nivel de los párrafos y finalmente los aspectos formales (léxico, puntuación, ortotipografía, etc.), lo cual significa que la revisión es parte constituyente del proceso de escritura y esto le permite disponer de diferentes momentos y recursos para realizarla.

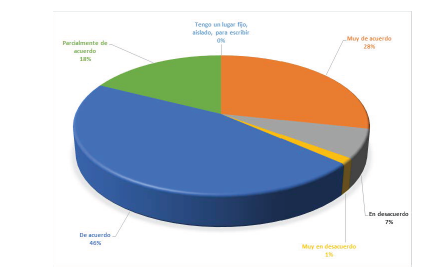

De igual forma, encontramos en la Figura 5 que el 46 % de los estudiantes tiene un lugar adecuado para estudiar, lo cual nos permitió ver la incidencia de este factor de estructuración del tiempo y el ambiente. Controlar las condiciones de escritura no solo tienen que ver con el conjunto de procedimientos y estrategias que ponemos en marcha para regular y autocontrolar el proceso de composición, sino también conseguir el control consciente del lugar y ambiente idóneos.

Nota. elaboración propia.

Figura 4 Cuando he escrito un trabajo largo, me esfuerzo por encontrar y corregir todos mis errores gramaticales y de estilo

Los estudios sociocognitivos de la escritura han identificado que, además de los procesos de control metacognitivo como la revisión, es necesario vincular y regular otros procesos de orden cognitivo, conductual y afectivo-motivacionales (Harris et al., 2009; Castelló et al., 2010). Se aprecia que la mayoría de los doctorandos no cuentan con un espacio aislado que les permita la escritura de los textos o no le dan importancia a este factor, lo que puede generar dispersión en la atención y bloqueos o abandono del proceso escritural. Este contraste generó en uno de los grupos focales la siguiente reflexión:

La creencia de que el proceso de escritura en el doctorado se encuentra ya afianzado, es un aspecto que debemos replantear; si bien tenemos avances significativos en el proceso escritural, estos aún se encuentran en el nivel de aprendizaje; escribir una tesis exige una propuesta epistemológica y un diálogo con los autores que no resulte en la simple citación entre estos, sino alrededor de una construcción propia y este proceso es nuevo para muchos de los estudiantes del doctorado, así como las exigencias en la revisión de los textos, puesto que estas en otros niveles académicos han respondido a otras solicitudes. [CRET3]

Carlino (2005) relaciona esta necesidad de formación escritural particularmente con los géneros académicos, esto es, "enseñar géneros académicos es, entonces, posibilitar que los alumnos se incluyan en situaciones discursivas típicas de comunidades especializadas, según propósitos, significados y valores compartidos. Aprender a leer y a escribir significa formarse para participar y pertenecer a ellas" (p. 361). En este sentido, estudios recientes en torno a los géneros discursivos orales y escritos (Gutiérrez-Ríos, 2021; Gutiérrez-Ríos y Hernández Rincón, 2022; Navarro, 2019) analizan distintas intervenciones pedagógicas en contextos situados, con el fin de reconocer sus propósitos e interlocutores específicos, sus rasgos retóricos particulares y su incidencia en los aprendizajes, en el fortalecimiento de pensamiento crítico y en el ingreso a comunidades discursivas.

Sobre este aspecto, Navarro (2018) considera que uno de los aprendizajes clave es el género discursivo en formación, el cual por lo general ni se enseña ni se distingue del género experto. "Los géneros expertos son escritos por científicos y profesionales con experiencia, son leídos por pares con conocimientos afines y buscan hacer y negociar aportes al conocimiento científico consensuado" (p. 26). Conviene agregar que, "en contraste, los géneros en formación son escritos por estudiantes, son leídos por miembros expertos, habilitados con más conocimientos, y tienen objetivos pedagógicos, formativos y evaluativos" (p. 26). Así, el aumento de conocimiento sobre la forma habitual de escribir y la apropiación de las características del género discursivo, supone un avance en el escritor.

Adicionalmente, los tres grupos focales valoraron positivamente la discusión sobre la propia práctica de escritura y la apertura de alternativas como la revisión entre pares y el diálogo reflexivo con otros que tienen necesidades e inquietudes similares. "Resulta de gran ayuda este proceso porque mitiga la soledad y la crisis de la escritura que vivimos a menudo" [CRET 1]. De ahí la importancia del proceso de retroalimentación entre pares y las estrategias que pueden favorecer los procesos escriturales y ayudar a superar sentimientos negativos como la ansiedad y la frustración en el desarrollo de la escritura (Ochoa y Cueva, 2017). En tal sentido, los grupos o círculos de escritura se caracterizan por ser espacios flexibles en los que, con el apoyo de un guía de escritura, los participantes tienen la oportunidad de constituirse como comunidad de práctica y compartir sus textos con otros pares, obtener y proporcionar realimentaciones y ser más conscientes de sus propias prácticas (Aitchison y Guerin, 2014; Colombo, 2017).

A MODO DE SÍNTESIS y CIERRE

Esta investigación exploratoria develó, en primer lugar, que la escritura académico-científica en estudiantes de posgrado y, particularmente, en doctorandos en Educación está determinada por una serie de concepciones, prácticas, competencias y otros factores de orden personal, profesional, conductual y afectivo-motivacional que se relacionan intrínsecamente y se modifican y condicionan de manera mutua y permanente. Es decir que, para evaluar, enseñar o investigar una de ellas es necesario considerar las otras. Si evaluamos las competencias en escritura (mediante encuesta, grupo focal u otra técnica) debemos tener en cuenta las concepciones y prácticas, así como si estudiamos la participación en prácticas de escritura es necesario considerar los distintos niveles de competencia y la transformación progresiva de las concepciones (de orden cultural, epistemológico, disciplinar, etc.).

En segundo lugar, los hallazgos confirman una relación estrecha e interdependiente entre estrategias de escritura, estrategias de regulación, concepciones sobre la escritura y autoeficacia para la escritura de los doctorandos, así como su incidencia en la producción de géneros expertos como la tesis y el artículo de investigación.

Y, en tercer lugar, el abordaje de las estrategias de planificación, textualización y revisión revela que en las convergencias y divergencias en la escritura de doctorandos provenientes de las ciencias sociales, humanas y ciencias naturales están implicadas tanto la dimensión social e histórica como la discursiva y socioafectiva.

En consecuencia, este estudio sobre la escritura académica y científica de un grupo de estudiantes del programa de Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle en Bogotá servirá de guía a futuras investigaciones, ya que proporciona elementos para impactar las prácticas letradas de estudiantes de posgrado y pone en discusión los modos de pensar, hacer y comunicar la ciencia desde el desarrollo de competencias científicas en educación. Adicionalmente, estas reflexiones se insertan críticamente dentro del marco general de la formación doctoral anclada en una práctica investigativa individual para transitar hacia la reconstrucción de experiencias, prácticas de formación y estrategias adelantadas en comunidades científicas que propenden por un proceso colaborativo y un posicionamiento ético-político y de resistencia a prácticas científicas hegemónicas. En otras palabras, se trata de formar al candidato(a) a doctor en Educación en comunidades y escenarios situados, desde diálogos multi, trans e interdisciplinares articulados al lenguaje, la comunicación y las literacidades.

Por tal razón, y teniendo en cuenta el nivel de significancia que emergió del cruce entre las variables que a juicio de Difabio de Anglat (2012) hacen parte de la producción textual de una tesis de posgrado, como colofón, presentamos algunos desafíos para la formación doctoral:

Primer desafío: fomentar la presencia de acciones propias para orientar al tesista en sus tareas de escritura en los doctorados en Educación de Colombia frente al progresivo incremento de estrategias (cursos, talleres, grupos o círculos de escritura, entre otras) que se han creado en programas de posgrado latinoamericanos, inspiradas en tradiciones foráneas, comprometidos con las necesidades educativas propias de las nuevas generaciones de estudiantes y con las exigencias de la economía global del conocimiento y la estandarización de la producción científica.

Segundo desafío: favorecer la demanda de formación doctoral en las formas de hacer y escribir ciencia. En el marco de la flexibilización curricular, desarrollar acciones formativas entre programas de doctorado e innovaciones para el diálogo crítico y la construcción de comunidad de pensamiento. A nivel metodológico, por ejemplo, es importante incluir en las investigaciones de naturaleza cualitativa, el análisis estadístico o factorial exploratorio y el uso de técnicas de estadística multivariante que permitan contrastar los constructos o variables, explorar sus dimensiones subyacentes, cuantificar, relacionar y hacer emerger nuevas categorías y variables relacionadas con la formación doctoral.

Tercer desafío: orientar el desarrollo de tareas de escritura más efectivas mediante el empleo de estrategias y operaciones de planificación, textualización y revisión. Dar a conocer la funcionalidad de estos procesos en la escritura de géneros expertos como la tesis y el artículo de investigación. En general, en los programas de doctorado hay una ausencia de incentivación y acompañamiento de estas estrategias de regulación de escritura porque son poco valoradas. Valdría la pena preguntarnos: ¿cómo favorecer la tarea de revisión de la escritura de la tesis desde la tolerancia al propio error y prevenir frustraciones que obstaculicen el proceso de composición escrita?

Cuarto desafío: ampliar el desarrollo de capacidades investigativas para la dirección de tesis doctorales en profesionales que se desempeñan o desean incursionar en la docencia doctoral. Acercarse al conocimiento implícito de las prácticas de escritura académico-científica de doctorandos supone discutir de forma colectiva las implicaciones epistemológicas y metodológicas de producción de la tesis. Y, a su vez, reconocer la tutoría como una práctica pedagógica, como una alianza de aprendizaje cifrada en la producción de una tesis en la que subyacen unas relaciones de poder admitidas. Por ejemplo, preguntarnos ¿cómo desde la experiencia de la tutoría de investigación en el campo de la educación puede fortalecerse la identidad enunciativa del docente-tutor y el tutorado?

Quinto desafío: consolidar comunidades y prácticas de lectura, escritura y oralidad como un campo de conocimiento y a la vez, como un escenario de prácticas de innovación en literacidades, discursos multimodales y fenómenos de la intertextualidad e interdiscursividad de la vida académica, científica y social que generen posibilidades de interacción, comprensión y trasformación en contextos diversos, en umbrales e intersticios, y en lo transcultural de nuestro tiempo. La agencia de estas comunidades en la frontera conllevó poner en marcha el proyecto de "Círculos de reflexión y escritura de tesis doctorales" en cuyo seno se gestó este estudio exploratorio.

En síntesis, el doctorado es el nivel formativo llamado a ser reconocido por la comunidad científica, como el espacio idóneo en la producción académica original y en la construcción de la voz autoral a través de la escritura académico-científica.