Introducción

Es en Naciones Unidas que el sistema de Comercio Justo toma forma en 1964, gracias a la Conferencia de la UNCTAD, “Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo” y a partir de esta reflexión se introducen prácticas de tiendas “solidarias” en Alemania, Francia, Suiza, Italia, Suecia, Gran Bretaña y Grecia.

La decisión de compra en uno u otro lugar responde a costumbres, formas de pensar y actuar. Para esta primera década del siglo XXI, el comercio justo ha tomado mayor fuerza debido a tres aspectos: 1) las campañas de cuidado al medio ambiente, 2) la búsqueda de un consumo responsable y 3) la relación Norte Sur ya no es la única ruta ni forma de comercialización, en este tipo de comercio existe ahora la tendencia en que compradores de países en vía de desarrollo, le están apostando a la compra de bienes que tengan el sello Free Trade (FT) como una manera de garantizar el apoyo a poblaciones vulnerables que participan gracias a asociaciones de productores en los mismos países en vía de desarrollo.

Por tanto, el propósito del comercio justo se orienta en establecer el desarrollo integral con sostenibilidad económica, que no solo se enmarque en el precio justo del producto, sino que en el aspecto social y ambiental también se establezcan condiciones oportunas para augurar un crecimiento y mayor participación de pequeños productores o proveedores que quieran integrar cualquier cadena de valor bajo estas condiciones.

Colombia, al estar dentro de los seis primeros mercados emergentes más interesantes en inversión según un sondeo de Iberglobal (Zaballa, 2012) puede participar en el nuevo orden mundial de comercio justo. El país debe prepararse para el diseño e implementación de proyectos productivos que no solo garanticen una autosostenibilidad, sino que se incluya la participación de pequeños productores que estén dispuestos a asociarse, a mejorar sus procesos de producción, así como la mejor preparación o capacitación a población joven y vulnerable que busque una mejor calidad de vida.

Este artículo quiere dejar no solo una aproximación conceptual sino generar un primer aporte sobre la dinámica actual de una tendencia de comercio internacional que bien puede ser oportuno para reducir uno de los problemas que más aqueja a la sociedad y es la desigualdad y la pobreza. El documento inicia con la referencia a los conceptos de comercio justo, en un segundo numeral expone el papel del comercio justo y luego, se presenta la vigencia de los mercados de comercio justo y por último el caso de Colombia.

Aspectos básicos del comercio justo

El comercio justo no es una ayuda es una actividad que tienen en cuenta formas de producción y comercialización con el consumo responsable. Desde una primera visión se entiende simplemente como el mayor precio internacional que se paga por un bien elaborado por un grupo o colectivo que reconoce la responsabilidad y evita consumos desde procesos que utiliza población vulnerable con precariedades sociales y económicas. Para entender la evolución del comercio justo es necesario hacer una breve revisión del concepto y la construcción de relaciones de consumo a través de organizaciones que generan identidad en los territorios.

Reseña histórica de la institucionalidad del comercio justo

El origen del comercio justo bien podría remontarse al siglo XIX, en el que el Reino Unido y la India con el propósito de establecer una economía solidaria establecen intercambios alternativos y solidarios (IICA, 2008). Estos pequeños grupos han permanecido desde las economías artesanales con identidad local que garantiza espacios productivos con ciclos cortos en la producción. El patrón de acumulación no forma parte de mercados industriales globalizados, sino que cumple en ciclo en el territorio.

El concepto se transforma y se inicia una práctica de comercio justo a partir de los años sesenta como un mecanismo para apoyar el desarrollo de nuevas formas de economía y reconocer el problema del desarrollo de procesos en países con economías en vía de desarrollo y así incluir a grupos vulnerables en las cadenas de producción y comercialización de productos de los cuales se destaca especialmente los agrícolas. En la conferencia de 1964 de la UNCTAD, varias resoluciones se aprobaron a favor de una mayor transferencia de riqueza del norte al sur, a través de ayudas, compensaciones y, lo más importante, de un “comercio más justo”, por ser la reivindicación de intercambios con países en desarrollo. Esto no quiere decir que se promueve el comercio justo.

Más adelante, para 1967 la Organización Católica SOS Wereldhandel de los países bajos realiza importaciones de bienes de países en vía de desarrollo, especialmente productos artesanales para la comercialización en el mercado europeo. Luego en 1973, llega a este mercado, el café de Guatemala con la marca “Indio Solidarity Coffee” y se considera el primer producto agrícola dentro del comercio justo. Según Ceccon (2008), la primera iniciativa de sellos de comercio justo, de la Fundación Max Havelaar, fue generada en los Países Bajos en 1988, fue una respuesta a los argumentos hechos por pequeños campesinos del sur acerca de la necesidad de ganar acceso a mercados reales (Ceccon, 2008).

En los años ochenta, se establece con mayor formalidad, estrategias de mercadeo que generaron un mayor posicionamiento de productos como las artesanías e impulso la entrada de nuevos productos como té, miel, azúcar, cacao y nueces. En esta década, de acuerdo con Ceccon (2008) nace el movimiento del Comercio Justo como un modelo comercial y de cooperación alternativo que, analiza el sistema económico internacional, en busca de equidad con el pago justo y seguro por su trabajo. Además, se busca la institucionalidad a través de la certificación, el Comercio Justo, en una acción coordinada entre productores, organizaciones y consumidores.

Las instituciones forman parte del mecanismo de apoyo. De esta manera los importadores convencionales se motivan dada la seguridad de contar con un sello que garantizará que el valor agregado sea reconocido. Actualmente hay diecisiete organizaciones orientadoras de la inserción a comercio justo. Para finales de los noventa, toma auge la creación de Organizaciones de Comercio Alternativo (ATO por sus siglas en inglés). En especial la ATO holandesa establece una estrategia de distribución con mayor cobertura e impacto de los productos de Fair Trade (FT) y es la creación del sello de calidad “solidaridad” que garantizará el cumplimiento de los estándares de calidad en cuanto a condiciones favorables para los productores y condiciones ambientales del país en desarrollo. Se destacaron sellos como TransFair, Fair Trade Mark y Max Havelaar (IICA, 2008).

De lo anterior, para 1997 nace la Fair Trade Labelling Organizations International (FLO) y cuyo propósito es generar los estándares de calidad requeridos a los productos de comercio justo, así como examinar y certificar a las asociaciones de productores y comercializadores interesados en incursionar en este tipo de comercio alternativo.

El comercio justo hoy tiene muchas caras, por un lado, las formas de comercialización e interés en el desarrollo del mismo y por el otro, la legitimación de espacios que buscan nuevas formas de desarrollo productivo y de comercio. Para esta primera década del siglo XXI, el comercio justo ha tomado fuerza como un espacio de intercambio y fortalecimiento más allá de los mercados en redes de comercialización entre el Norte Sur. Esta no es la única ruta de comercialización que puede tener este tipo de comercio si no existe ahora la tendencia en que compradores de países en vía de desarrollo, le están apostando a la compra de bienes que tengan el sello FT como una manera de garantizar el apoyo a poblaciones vulnerables que participan gracias a asociaciones de productores en los mismos países en vía de desarrollo.

Comercio justo como red de comercialización y fortalecimiento productivo

El comercio justo o Fair Trade, puede definirse como una oportunidad en la que productores y comercializadores cuentan con una mejor relación comercial a partir de una compensación adecuada dentro de la cadena de valor de su producto o servicio e incluso que se reconozca ese trato justo en el mercado internacional (WFTO).

La inserción al comercio justo tiene que ver con los acuerdos internacionales, que crean mecanismos regulatorios en los mercados (Vera, 2008). Dentro de este tipo de comercio, se incluye a poblaciones marginadas por razones económicas, geográficas, como familias, madres cabezas de familia, discapacitados, indígenas, campesinos a través de federaciones de productores y empresas que requieren del apoyo para incursionar en mercado local o internacional.

Dentro de los referentes teóricos más importantes para la comprensión de la dinámica social que legitime el Comercio Justo están: Boltanski (1991), Thévenot (2007), Ceccon, (2008), Raufflet (2000) Stigliz (2005) y Vera (2005); los cuales garantizan que la construcción de un modelo centrado en el buen vivir t en la grandeza humana. Asimismo, el precio justo que se paga por parte de empresas y consumidores y gracias a la presencia de asociaciones, el margen que resulta de este se emplea en los intereses de la comunidad que recibe el beneficio.

Por tanto, el propósito del comercio justo se orienta en establecer el desarrollo integral con sostenibilidad económica, que no solo se enmarque en el precio justo del producto, sino que en el aspecto social y ambiental también se establezca condiciones oportunas para augurar un crecimiento y mayor participación de pequeños productores o proveedores que quieran integrar cualquier cadena de valor bajo estas condiciones.

Principales organizaciones y pilares del comercio justo

La teoría de la regulación le aporta un mecanismo de acumulación más distributivo. Esta regulación se centra en dos conceptos centrales en los que el Estado ha sido un actor; por un lado, los mercados se han convertido en otro actor partícipe de los lineamientos en el comportamiento de los productores y consumidores y por el otro son una dinámica distributiva (Rivera, 2003).

Rivera, también define que el mercado presenta una falla en la que los precios y los tipos de interés no indican la escasez relativa y los costos de oportunidad, cuando los consumidores no tienen un acceso igual a la información sobre productos y mercados, cuando la información sobre las oportunidades del mercado y la tecnología de la producción no está disponible por igual a todos los productores o cuando los factores de producción presentan limitaciones de movilidad, la asignación de recursos no será eficiente y, en consecuencia, la economía producirá por debajo de su capacidad.

De lo anterior, vale resaltar que el comercio justo es una oportunidad en la generación de oportunidades y equidad a la hora de optimizar los factores de producción tal como la mano de obra no calificada ya que es aquí donde se concibe el mayor número de personas que participan en las redes de comercio justo especialmente en productos agrícolas. El concepto ha cambiado y las intencionalidades de las instituciones también. En estos casi 60 años en el contexto internacional, las organizaciones más representativas del comercio justo son La Organización Mundial de Comercio Justo (World Fair Trade Organization, WFTO), La Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations International, FLO) y La Asociación del Sello Fairtrade Comercio Justo (ASFCJ).

Tanto la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO) como la Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo (FLO) establecen que los principios ahora no solo describen la necesidad de establecer un precio internacional justo sino en destacar que los márgenes de ganancia que reciben las asociaciones involucradas en comercio justo se traduzcan en bienestar social, como educación, salud, vivienda entre otros. Por su parte las empresas con certificación internacional FLO deben propender por prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible enmarcadas en el medio ambiente y el factor social de las comunidades involucradas.

Según Fridell, ante la expansión del movimiento del Comercio Justo, las organizaciones también empezaron a coordinar su trabajo internacionalmente a través de las organizaciones llamadas “sombrillas”, las cuales articulaban los diferentes organismos e instituciones relacionados con el movimiento. Así nacieron EFTA (European Fair Trade Association), para coordinar y complementar el trabajo y evitar la duplicación de esfuerzos de diez organizaciones de comercio alternativo de Europa; e IFAT (Internacional Federation for Alternative Trade), componiendo una red de ciento cincuenta organizaciones en cuarenta y siete diferentes países, con el objetivo común de mejorar las condiciones de vida de los menos privilegiados del Sur a través del comercio alternativo y del intercambio de información 154. Paralelamente, las organizaciones empezaron a llevar a cabo campañas de promoción y sensibilización entre los consumidores, al igual que mejoraron la calidad de los productos y desarrollaron nuevos artículos.

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio -WFTO-, se establecen los principios que formalizan el Comercio Justo coma práctica equitativa. Estos se definen a continuación:

Creación de oportunidades para los productos en desventaja para combatir la pobreza y lograr un desarrollo sustentable.

Transparencia y responsabilidad en la administración y en las relaciones comerciales.

Construcción de capacidades para desarrollar la independencia de los productores.

Promoción del Comercio Justo a través de la difusión de información sobre sus prácticas.

Pago de un precio justo acordado a través del diálogo y la participación, que permite una producción socialmente justa y ambientalmente amigable.

Equidad de género en la remuneración y en las oportunidades de trabajo.

Condiciones de trabajo favorables en un ambiente seguro y saludable para los productores.

Respeto a los derechos de los niños y niñas garantizados por la Convención de la ONU y por leyes y normas sociales locales.

Conservación del medio ambiente por medio de prácticas ambientalistas y utilización de métodos de producción responsables.

Relaciones de comercio basadas en el interés por el bienestar social, económico y ambiental de los pequeños productores en desventaja, en un marco de solidaridad, confianza y respeto mutuo.

Adicionalmente, Ceccon (2008) ratifica los criterios que las organizaciones han ido formalizando para que los productores puedan participar en el esquema del Comercio Justo, estos deben seguir una serie de criterios asociados a organizarse en cooperativas o pequeñas empresas que promuevan la participación, la equidad y su funcionamiento de manera democrática.

El papel del comercio justo en la economía mundial

La dinámica del Comercio Justo se ha visto fortalecida especialmente por dos factores. El primero, se refleja en el interés político y económico de los Estados que a través de la apertura y del principio de igualdad en el comercio internacional buscan fortalecer lazos donde se incluyan a poblaciones vulnerables y atacar la pobreza. El segundo, obedece a que las exigencias del mercado han aumentado en cuanto al consumo de productos con más información y garantía de calidad en materia social y ecológica, especialmente. Por ejemplo, es el caso de los estándares de productos orgánicos para exportación hacia la Unión Europea.

Según el reporte 2009-2010 de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO), los principales productos en comercio justo que aumentaron su participación en los mercados internacionales fueron representados por hierbas y especias con un crecimiento del 266% a 2010, así como jugos de fruta con un 62%, azúcar con un 57%, cocoa con un 35% y vino con un 33%. Sin embargo, las flores, el café y el algodón mantuvieron su participación en el comercio internacional con la marca FLO.

En lo corrido de 2011, el interés de la FLO ha sido estimular la participación de productores especialmente en cocoa, café y algodón, dada la volatilidad de los precios internacionales al verse un incremento entre el 10 y 15%, permitiendo que sea una oportunidad, para que más asociaciones sean certificadas por esta organización especialmente en estos tres productos.

En el caso de la cocoa se espera que el número de oferentes en comercio justo certificados aumente en un 50%. Mientras que para el café y el algodón el plan de apoyo que facilita este organismo logre la prefinanciación para asociaciones de productores, la capacitación técnica, la implementación de estrategias para afrontar el impacto del cambio climático y reducción en costos de las certificaciones internacionales.

Las prácticas de consumo teniendo en cuenta el comercio justo y la aceptación de seguir un comportamiento con consumo responsable se evidencia en las dinámicas de los mercados. El incremento de compra de productos de comercio justo, por parte de economías desarrolladas para el 2009-2010 los mercados más destacados han sido Canadá con una cifra de 123.797.132 a 201.978.074 millones de euros, que representa un incremento del 66%, Australia que pasó de 18.567.280 a 28.733.866 millones de euros representa un incremento del 58%, le sigue Austria con un incremento del 10%, (de 65 a 72 millones de Euros), Bélgica con un 23% (equivalente a 45.780.141 a 56.431.496 millones de euros) (FLO, 2009-2010).

De acuerdo con el último reporte consolidado 20092010 de la FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), fue otro periodo de crecimiento para las ventas de productos de Comercio Justo ya que el número de productos con FT alcanzó la cifra de 27.000 bienes que fueron comercializados por 70 países, cuyas ventas ya representan el 15% del comercio al por menor del mundo con una cifra de 3.4 billones de euros (FLO, 2009-2010).

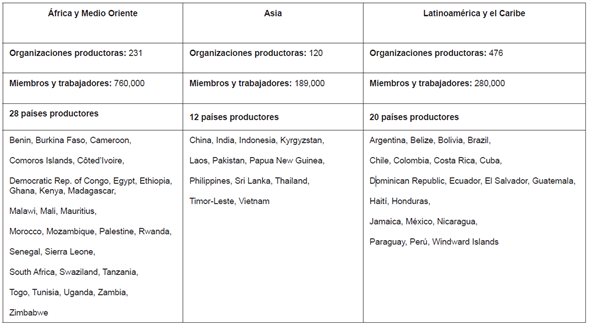

Desde el punto de vista de los productores, el incremento de empresas que se suman a la producción y comercialización bajo el esquema de comercio justo alcanzó un 11% ya que 827 compañías de 60 países en vía de desarrollo fueron certificadas en FT (FLO, 2009-2010 vease Tabla 1).

A continuación, se relacionan los países que están reconocidos como productores de comercio justo para tener un panorama sobre cuál es la concentración mundial tal y como se referencia en los tres continentes con economías en vía de desarrollo. Vale mencionar que entre 2005 y 2010 el número de compañías que se han certificado como Comercio Justo ha pasado de 508 a 827 empresas (FLO, 2009-2010).

De la información anterior vale destacar que Latinoamérica y el Caribe cuentan con el mayor número de empresas productoras que están en Fair Trade, pero contrasta con la cifra de trabajadores que en la región suma los 280.000 mientras que en África reporta con 760.000. África tiene un mayor número de países inscritos en comparación con Asia y América Latina, puede ser un factor de concentración de la población en cada una de estas regiones, pero aun así vale la pena revisar si uno de los factores vitales de producción como el capital humano se está quedando rezagado en Latinoamérica y el Caribe, frente a las nuevas condiciones que en cuanto a calidad y conocimiento debe estar capacitado especialmente la mano de obra directa de estas organizaciones o compañías para conservar estándares de calidad para los mercados de exportación.

Comercio justo en la actualidad

La actividad económica de muchas empresas transnacionales ha desplazado sus procesos a países en vía de desarrollo. De esta manera se ha generado un foco de inversiones y productividad interesante que no solo ha afectado el crecimiento y desarrollo económico local, sino que ha que permitido que el comercio internacional surja en nuevos mercados.

El comercio justo no se aparta. En cuanto a las Organizaciones Internacionales de Comercio Justo la mirada ha cambiado puesto que la relación Sur-Norte no puede ser el único canal de internacionalización, dados los nuevos mercados emergentes. Es por eso que la FLO se está adaptando en etiquetado de procesos de exportación bajo este esquema.

Normalmente, la exigencia de los consumidores del Norte hacia productos de comercio justo obedece al apoyo que se otorga a productores menos favorecidos en el Sur, pero dadas las nuevas expectativas del Comercio Justo en mercados emergentes, los consumidores de esta región apoyan la compra porque brinda confiabilidad y garantiza la calidad al contar con certificación internacional.

Según Ceccon (2008) y Boltanski (1991) se destaca el papel de las importadoras y las organizaciones, dentro de sus funciones importantes es la de ofrecer ayuda financiera por medio de préstamos, prefinanciación de sus compras o buscando fuentes externas de financiación. Esto debido a que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los pequeños productores es, precisamente, la dificultad para acceder a fuentes de financiación externas, por lo que, con dicha ayuda, los productores se ven apoyados para pagar la materia prima y cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de producción.

Según Forum Internacional, en el caso de India, el 70% de las personas en edad de trabajar se dedica a la agricultura y con base en el incremento de asociaciones que se han certificado internacionalmente en comercio justo, ha hecho que los consumidores internos aumenten su nivel de compra por razones de calidad y seguridad en sus productos.

Entre los casos importantes esta Sudáfrica que, en 2009, obtiene su certificación FLSA otorgada por la FLO y se considera como el primer caso de un país productor que logra certificarse como comercializador, los ingresos del último año lo demuestran, pues de 14 productos certificados logró ventas por 500.000 euros. (FLO, 2010).

Esta tendencia también se potencializa, dado que los consumidores de mercados emergentes se preocupan más por el bienestar de su país y mejor si el producto local es reconocido con certificación internacional que favorezca de forma equitativa y sostenible a productores menos favorecidos del propio mercado.

Existe para productores de estos mercados una serie de obstáculos que deben afrontar pues según el informe a 2011 de la Organización Internacional para Etiquetado de Comercio Justo conocido como “La reducción de la pobreza y el comercio: el Comercio Justo como vehículo para reducir la pobreza” se establecen básicamente:

Vulnerabilidad a la volatilidad de los precios: los productores se ven afectados ante los cambios constantes de precios internacionales en productos básicos como los agrícolas en donde no hay mayor control sobre el mercado.

Limitaciones a la competitividad: los productores de mercados emergentes no tienen fácilmente acceso a la información de precios internacionales, inteligencia de mercados, como generar valor a sus productos y estándares de calidad. El capital financiero es otra dificultad a la hora de atender necesidades como compra de maquinaria y equipos, insumos e inversión en su aparato productivo.

Vulnerabilidad a una subida de los precios de los alimentos: dado que la participación de los productos agrícolas sigue siendo la más representativa en cuanto a Comercio Justo se refiere, el costo de este tipo de bienes sigue en ascenso no solo por la reciente crisis económica internacional sino por los efectos del cambio climático y la incertidumbre que provoca el no estar preparados frente a catástrofes naturales que afecten las zonas de cultivo y abastecimiento de alimentos.

Ahora si bien la pobreza es un problema de orden mundial que en 2010 dejó 64 millones de personas más, según datos del Banco Mundial. El Comercio Justo debe mirarse como una iniciativa de inclusión que desde la misma política de Gobierno deben gestionarse, en especial para los mercados emergentes. Por tanto, es necesario utilizar los espacios de negociación comercial para que el tema de Comercio Justo en los mercados emergentes se incluya en las agendas y se revise estrategias de inclusión y competitividad de acuerdo a las ventajas y problemática interna de cada mercado.

Por tanto, es necesario establecer retos para los mercados emergentes que se traduzcan rápidamente en una estrategia propia de adaptación y solución en sus procesos de internacionalización, específicamente lo que conviene a exportación.

Conformación de clústeres bien sea para hacer eficiente la relación entre la producción de sus productos con los factores de producción empleados (productividad) o puede ser empleado para abrir y posicionarse en nuevos mercados.

Mayor asociatividad por parte de grupos vulnerables que estén dispuestos a recibir capacitación y participar activamente en la cadena de valor de los productos con Comercio Justo para así llevar sus ganancias a un mejoramiento continuo de calidad de vida que se refleje en educación, salud, vivienda y sostenibilidad.

En cuanto a desarrollo sostenible y política ambiental, las empresas deben revisar que infraestructura, maquinaria, materia prima y seguridad industrial pueden implementar que contribuya a la protección del medio ambiente y que se acojan bajo esquemas de productividad con tecnologías limpias, esto también hace parte de la inclusión en comercio justo.

Incluir un mayor número de productos que tengan mayor valor agregado en la cadena de producción, gracias al capital financiero y humano, la investigación y la tecnología.

La implementación de un modelo financiero que demuestre lo beneficios económicos y de valor para la empresa al incursionar en comercio justo.

Comercio justo en Colombia

Por su parte Colombia ha implementado acciones encaminadas al comercio justo, que se han centrado en el establecimiento de alianzas estratégicas, tal es el caso de ECOCERT Colombia que en un trabajo conjunto con CARREFOUR Francia están desarrollando un referencial de comercio justo “intercambios solidarios y responsables” en el que buscan que los ingresos de los pequeños productores especialmente los agricultores aumenten, así como generar condiciones de calidad de sus productos para que sean competitivos en los mercados internacionales. En el caso específico del yogurt con frutos de la Amazonia se está etiquetando como producto de comercio justo (Fair trade) dado que se ha establecido un acuerdo de trato preferencial con los agricultores de la región, lo mismo sucede con los palmitos de San José del Guaviare que se exportan a Francia, el café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Cauca recibe el mismo trato en la exportación a diferentes tiendas europeas (IICA, 2009).

En un estudio de la Universidad de los Andes, el tema de Comercio Justo se presenta como un negocio inclusivo sostenible, pues postula que dentro de la cadena de valor se presentan básicamente cuatro comunidades: las comunidades productoras de bienes y servicios social y ambientalmente amigables, las comunidades empresariales responsables, los consumidores responsables y las comunidades dinamizadoras o cooperantes en la interacción de las comunidades participantes (Avella, 2006).

En Colombia, lo anterior se puede evidenciar, con el caso FARMAVERDE pues hasta ahora es uno de los modelos a estudiar en cuanto a la implementación dentro de la cadena de valor del comercio justo, puesto que, al ser cooperativa, su dinámica se consolida en la organización de frentes en donde participan proveedores como campesinos agricultores.

Las características de este proyecto tienen que ver con apoyos públicos y privados, al seleccionar el grupo poblacional que desarrollo el proyecto: 1) El involucramiento de grupos vulnerables como pequeños agricultores orgánicos y comercializadores dentro de la cadena de valor, hace que se genere un mecanismo apropiado de inclusión ambiental, social y económica. 2) La gestión del conocimiento a través de la constante capacitación a los actores dentro de la cadena hace que la inclusión ya mencionada en el primer resultado no solo se mantenga, sino que corresponda a un mayor enfoque de competitividad y sostenibilidad. En el caso mencionado se hizo capacitación a campesinos, jóvenes que trabajan en la comercialización de los productos y profesionales de la salud, dada la razón de su negocio.

En el caso de Colombia se hace necesario un mayor número de negocios inclusivos y donde el comercio justo tenga oportunidad de generar empleo y sostenibilidad a comunidades que potencialmente con capacitación, financiación y tecnificación con calidad en sus procesos productivos o generación de servicios puedan participar tanto en mercados internacionales como en la oferta local.

Existe una serie de retos que, en Comercio Justo, el país necesita prepararse para asumir y se pueden mencionar en tres aspectos:

Conocimiento y práctica en lo que significa el comercio justo para los distintos empresarios que bien pueden integrar a grupos vulnerables y hacer inversión para la viabilidad de proyectos sostenibles y generadores de valor pero que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de campesinos, pequeños comercializadores y jóvenes que deseen educarse y emplearse.

Generación de conciencia entre la comunidad consumidora bien sea nacional o internacional que reconozca el posicionamiento que tiene este tipo de cadenas de valor en las que el comercio justo puede contribuir a que los márgenes de los precios se destinen a mejorar las condiciones en calidad de vida como educación, salud, vivienda y nutrición de quienes son vulnerables y participan de este tipo de negocios inclusivos.

Garantías en la consecución de recursos financieros, que permita la factibilidad en proyectos de inversión autosostenibles, aspecto se han hecho esfuerzos desde la cooperación internacional y las microfinanzas.

Conclusiones y recomendaciones

El comercio justo es un proyecto de sociedad que a la vez se ha vuelto una estrategia en la reconfiguración de nuevas formas de hacer economía. Es necesario el apoyo y acompañamiento de las Organizaciones Internacionales de Comercio Justo para que los gobiernos de países en vía de desarrollo miren al comercio justo como una política de inclusión social más cercana y necesaria si se pretende disminuir y afrontar el problema de la pobreza.

Las empresas de mercados emergentes como Colombia, que participan del Comercio Justo, deben dedicar una mayor inversión en investigación y desarrollo, para generar productos que cuenten con valor agregado y así responder a las exigencias del mercado local que ve con buenos ojos la certificación internacional y más si esta se orienta a la equidad y la sostenibilidad o a la incursión a mercados internacionales que no solo dependa del mero apoyo a una población desfavorecida sino que prefiera también el producto por razones de calidad, tal y como ocurre con el Comercio Justo Sur-Norte.

La educación y capacitación continua es imprescindible como herramienta de aprovechamiento y mejoramiento de competitividad para que un mayor número de población vulnerable se asocie y se involucre en cadena de valor de productos de comercio justo.

Como lo definen las Organizaciones Internacionales de Comercio Justo es imprescindible utilizar los mecanismos de comercio justo para reducir los problemas que aquejan al mundo: deterioro del medio ambiente, calentamiento global y la pobreza.

En particular, existe una serie de retos que garanticen para Colombia la participación en los mercados de comercio justo. A manera de ejemplo, el fortalecimiento de la institucionalidad es necesaria en la preparación para asumir esta forma de intercambio. Además, tres aspectos: Claridad en lo que significa el comercio justo, generar conciencia entre la comunidad consumidora bien sea nacional o internacional y la consecución de recursos financieros.