Introducción

Se logra dilucidar las relaciones de poder que se tejen desde el tratado de libre comercio (TLC) firmado por el país con Estados Unidos a través del análisis crítico del discurso (ACD). Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “(…) a través de la ley 1143 de 2007 se ha aprobado y ha entrado en funcionamiento un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estado Unidos. Por tanto, el país se enfrenta a un contexto de liberalización económica que influye en el desarrollo futuro del país y de sus habitantes”.

El objetivo fundamental del presente artículo es la identificación de los contenidos de los TLC con Estados Unidos a través del ACD para la orientación de la gestión organizacional de las empresas exportadoras colombianas.

Además, en las dinámicas de las empresas exportadoras colombianas, se busca encontrar los problemas y las posibilidades que se generan desde los TLC firmados por la República de Colombia, ya que se ha observado que muchas economías que han abierto sus mercados de manera indiscriminada han afectado a la industria nacional incipiente y el nivel de vida de sus poblaciones (Stiglitz, 2005). De esta manera se espera, a partir de la identificación de relaciones de poder en el texto del TLC, aportar al desarrollo de políticas exteriores y de comercio exterior que permitan mitigar el impacto negativo que podrían generar estos TLC.

Por ello, se analizan las particularidades del TLC desde el punto de vista lingüístico y teniendo en cuenta variables que normalmente generan asimetrías en el intercambio internacional, como acceso de mercancías al mercado, textiles y vestidos, procedimiento aduanero, defensa comercial, contratación pública, derechos de propiedad intelectual, asuntos laborales y medio ambiente. Por lo tanto, los resultados de esta investigación dependen de un proceso de ACD de los TLC en tres niveles: a) gramática del texto; b) pragmática del discurso, y c) nivel psicosocial, para entender el papel que desempeña el discurso en la interpretación y la reproducción de la dominación social.

Metodología

La metodología se centra en el ACD. Los autores referentes de esa metodología son tres en orden histórico: Searle (1969), Blum-Kulka (1993) y Van Dick (2006). Los aportes se construyen desde tres lugares.

En primer lugar, desde el punto de vista de la gramática del texto, se busca dar cuenta de “las relaciones de coherencia semántica entre oraciones” (Van Dick, 2006), es decir, la forma en que una determinada organización de oraciones, en relación con las cosas que representan, expresan un tipo de imaginario. En ese sentido, se analizan los rasgos en términos de las oraciones que se expresan en un campo semántico particular reflejando intenciones concretas en el discurso.

En segundo lugar, Van Dick (2006) plantea el enfoque de la pragmática del discurso, es decir, “el estudio de los actos de habla y las secuencias de los actos de habla”; por lo tanto, la pragmática tiene que ver con la acción a través del discurso. Para Searle (1969), “un acto de habla es una interlocución, la cual consiste en realizar actos conforme a reglas”, es decir, que las intenciones de quien emite un acto de habla están determinadas por ciertas reglas lingüísticas aceptadas socialmente. Para ello, se observan seis funciones de la comunicación: función emotiva (grado de emotividad presente en el discurso), función referencial (fuentes utilizadas al expresar una idea), función poética (uso de lenguaje literario para expresar una idea), función apelativa (búsqueda de provocar reacción en el oyente), función metalingüística (uso del lenguaje para referirse al mismo lenguaje) y función fática (influencia para cambiar el rumbo de una discusión).

De igual forma, las máximas de la comunicación, es decir, “los principios y subprincipios racionales y universales que aseguran el supuesto tácito general de la cooperación en la comunicación” (Blum-Kulka, 1993) reflejan intenciones en los discursos. La violación de una o varias máximas significa que el hablante tiene la intención de implicar algo en la conversación. Por lo tanto, podemos afirmar que hay una intención que no está siendo expresada abiertamente, sino que busca ocultarse. Las máximas de la conversación son: la máxima de calidad, por la cual no decimos lo que creemos que es falso o sin evidencia adecuada; la máxima de cantidad, por la cual las participaciones en la conversación no deben ser ni menos ni más informativas de lo necesario; la máxima de modo, por la cual se evita que los hablantes eviten la oscuridad y la ambigüedad, y la máxima de relevancia, es decir, que lo que se dice sea relevante para el propósito.

En tercer lugar, el nivel psicosocial permite analizar “la forma en que los usuarios representan oraciones y sus significados en la memoria” (Van Dick, 2006). En este sentido, se observan los modelos mentales en términos de estereotipos y prejuicios que predominan en el discurso.

En el análisis se tiene en cuenta variables como acceso de mercancías al mercado, textiles y vestidos, procedimiento aduanero, defensa comercial, contratación pública, derechos de propiedad intelectual, asuntos laborales y medio ambiente. Estos elementos se constituyen en categorías fundamentales para la comprensión de la competitividad de las empresas colombianas.

Por lo tanto, los resultados se tejen relacionando el discurso con un proceso de análisis del contenido discursivo de los TLC en tres niveles: a) gramática del texto; b) pragmática del discurso, y c) nivel psicosocial, para entender el papel que desempeña el discurso en la interpretación y la reproducción de la dominación social.

Marco de referencia

El TLC entre Colombia y Estados Unidos configura un reto para las empresas, los espacios de negocios y las formas de enfrentarse a los nuevos mercados, que en muchos casos se reconocen con bajos niveles de competitividad. En el marco de la política pública alrededor de los TLC, no se evidencian análisis amplios sobre los impactos atribuibles a este tipo de liberalización económica.

Organizaciones y la internacionalización

Para Escolano y Velso (2003), la teoría de la internacionalización parte de la imperfección de los mercados (retardos, negociaciones inestables derivadas de posiciones de poder, discriminación en precios, asimetrías de información, intervenciones gubernamentales, etc.). De esa manera, el TLC como forma de internacionalización evidencia esa imperfección de los mercados, que se logra observar a través de las relaciones de poder a partir del ACD.

Ese reconocimiento de factores de dominación es fundamental en la definición de la política pública para el fomento de una gestión organizacional para la internacionalización de las empresas exportadoras colombianas. Es determinante que esa política pública se enfoque en programas personalizados por encima de acciones generalizadas. En muchos casos, las políticas para la gestión se pueden basar solamente en capacitaciones acerca de los procedimientos para exportar y se desconocen las particularidades de las empresas, que ven limitado su proceso de gestión organizacional debido a la falta de apoyo gubernamental.

Es así como la gestión pública se constituye en un factor crucial en el acercamiento de las empresas más jóvenes al ámbito internacional, lo que no necesariamente tiene que ver con procesos de exportación, sino de importación de bienes de capital o tecnologías. De la misma manera, se hace fundamental facilitar a estas empresas incipientes la constitución de redes organizacionales a través de programas gubernamentales para tal efecto (Cardona y Gutierrez, 2010 2006), con el ánimo de facilitar la gestión para la internacionalización. Así se provee a estas organizaciones jóvenes de posibilidades para la realización de actividades de gestión organizacionales que mejoren su competitividad para ese proceso de internacionalización.

Competitividad en el contexto de los TLC

La Cámara de Comercio de Bogotá, en un informe realizado en 2007, señalaba que, de los 114 sectores productivos, 34 eran competitivos en el comercio mundial. Asimismo, se señalaba que “de esos 34 sectores, 16 presentan complementariedad económica con Estados Unidos” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). Es decir, que se podría lograr una ventaja comparativa en productos como las frutas procesadas, hortalizas, especias, hortalizas procesadas y frutas. Sin embargo, alrededor de 58 sectores no presentaban competitividad y Estados Unidos tampoco mostraba vocación importadora de esos productos.

En cuanto a competitividad como eje en la agricultura nacional, según el Ministerio de Agricultura (2007), se planteaba que “únicamente 164 subpartidas registraban exportaciones colombianas a los Estados Unidos, mientras que las exportaciones estadounidenses hacia Colombia se realizaron a través de 425 subpartidas. Existía un desbalance comercial entre Colombia y Estados Unidos, lo que podía afectar un intercambio económico que beneficie a ambos países por igual. Sin embargo, para abril de 2014, el MinCIT señala que en un balance preliminar más de 1.600 empresas vendieron, por primera vez, sus bienes a ese mercado que tiene cerca de 300 millones de consumidores”.

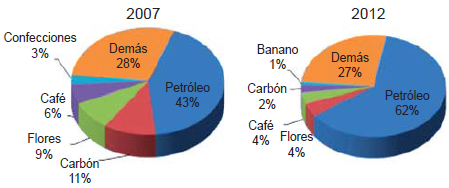

En la misma medida, se observa que, a partir de la entrada en funcionamiento del TLC con Estados Unidos, tomando como referencia el año 2007, el incremento de las exportaciones a ese país solo está asociado a un producto derivado de la explotación de recursos naturales (petróleo), lo que no representa grandes valores agregados a la economía. De la misma manera, el TLC con Estados Unidos presenta poca relación con este tipo de industria, ya que no existen aranceles para la exportación de petróleo. De igual manera, productos tradicionales como el café, el carbón y las flores han disminuido sus exportaciones a Estados Unidos, al igual que los demás productos en los que se generan cadenas de valor más amplias que contribuyen a mejores niveles de empleo (Figura. 1). Por esta razón, se observa que, en términos de competitividad para Colombia, no se vislumbra un beneficio frente al TLC; por el contrario, gran parte de la producción nacional tiende a la desaparición debido a esos niveles competitivos.

Fuente: http://www.analdex.org/images/seminarios2012/Bolet%C3%ADn%20310%20-%20EE%20UU.pdf

Figura 1 Exportaciones de Colombia a Estados Unidos.

En términos de ventajas comparativas, el Ministerio de Agricultura observaba en 2007 que “Estados Unidos era el mayor exportador mundial de carne de aves, carne de res, maíz, sorgo, trigo, fibra de algodón, tabaco y soya (…). Por su parte, Colombia no era el mayor productor ni exportador mundial de ningún producto agrícola” (Ministerio de Agricultura, 2007).

Sin embargo, para Pérez y Botero (2010), en Latinoamérica en la década pasada “el intercambio comercial con Estados Unidos creció cerca del 170%”. Por esta razón, los TLC entre los países andinos y Estados Unidos significan una gran oportunidad comercial para lograr mayores niveles de crecimiento; no obstante, es necesario especializar aún más la producción y realizar inversiones en la modernización de la infraestructura.

Resultados

Los resultados se corresponden con un proceso de ACD en temas de alta sensibilidad para la competitividad y el desarrollo económico del país. Se analizan las variables “acceso de mercancías al mercado”, “textiles y vestidos”, “procedimiento aduanero”, “defensa comercial” y “contratación pública”.

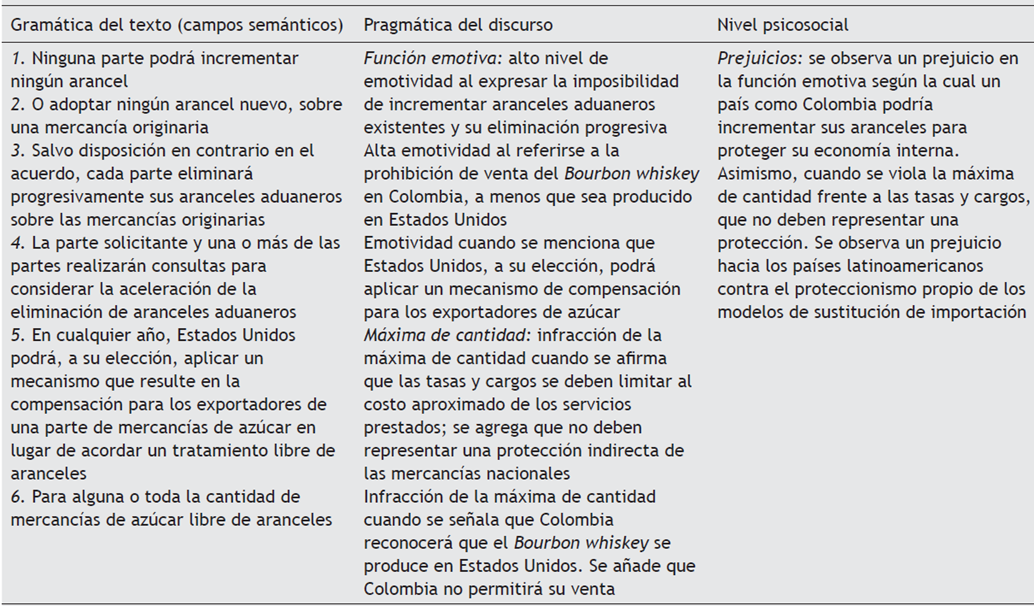

En cuanto al acceso de mercancías al mercado, se observa en el discurso un campo semántico relacionado con la raíz de la palabra arancel. Esto puede estar relacionado con el interés de la economía norteamericana de eliminar barreras arancelarias para obtener acceso a sus mercancías sin ningún tipo de barrera comercial, con lo que mejoran las utilidades de sus empresas transnacionales. Por el contrario, la oferta exportable colombiana está relacionada con la explotación de los recursos naturales, por lo que la disminución de aranceles no implica mayores excedentes económicos.

Teniendo en cuenta la pragmática del discurso, es posible identificar una función emotiva al expresarse la imposibilidad de incrementar aranceles aduaneros existentes y su eliminación progresiva (Tabla 1). De igual manera, se observa esa función cuando se menciona que Estados Unidos, a su elección, podrá aplicar un mecanismo de compensación para los exportadores de azúcar.

Tabla 1 Aspectos del discurso en la variable acceso de mercancías al mercado

Fuente: elaboración propia basada en el texto final del TLC Colombia-Estados Unidos (http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727).

La afirmación con respecto a las tasas y cargos, según la cual deben limitarse al costo aproximado de los servicios prestados, refleja una infracción de la máxima de cantidad, ya que se agrega a la afirmación originaria que no deben representar una protección indirecta a las mercancías nacionales. Igualmente, se infringe esta máxima cuando se señala que Colombia reconocerá que el Bourbon whiskey se produce en Estados Unidos (tabla 1); se añade una aseveración en la que se señala que Colombia no reconocerá su venta.

En el discurso sobre el TLC se observa una carga hacia lo psicosocial relacionada con cierto nivel de prejuicios que parten de la función emotiva según la cual un país como Colombia podría incrementar sus aranceles para proteger su economía interna. De igual manera, cuando se infringe la máxima de cantidad frente a tasas y cargos que, según el texto, no deben representar una protección, se genera un prejuicio hacia los países latinoamericanos frente al proteccionismo propio del modelo de sustitución de importaciones de los años setenta.

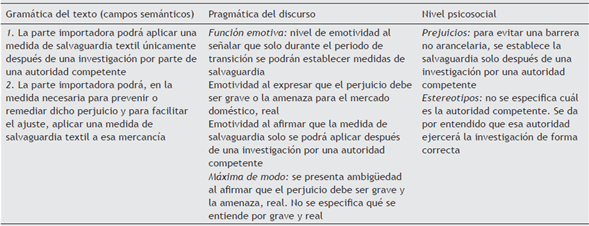

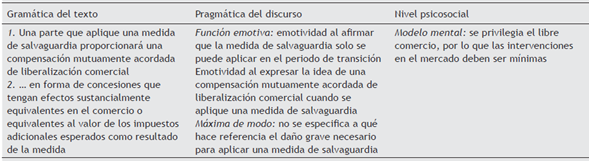

El campo semántico en la gramática del texto del capítulo de textiles y vestidos (Tabla 2) está relacionado, en su mayoría, con las medidas de salvaguardia que se estipulan para proteger sectores de la economía que se vean afectados, pero solo pueden ser establecidos por una autoridad competente.

Tabla 2 Aspectos del discurso en la variable textiles y vestidos

Fuente: elaboración propia basada en el texto final del TLC Colombia-Estados Unidos (http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727).

La función emotiva se muestra en el señalamiento de que solo durante el periodo de transición se podrá establecer medidas de salvaguardia, al expresar que el perjuicio debe ser grave o la amenaza debe ser real en el mercado doméstico para poder aplicar esas medidas y al señalar que la medida de salvaguardia solo se podrá aplicar después de una investigación por una autoridad competente. De la misma manera, se infringe la máxima de modo, ya que hay ambigüedad al afirmar que el perjuicio debe ser grave y la amenaza, real, pues no se especifica lo que se entiende por “real” y “grave”.

De esta manera, se puede señalar que existen unos prejuicios, dada la característica hegemónica de la economía norteamericana, alrededor de la posibilidad de que Colombia ejerza proteccionismo, por lo que se hace necesario evitar cualquier tipo de barrera no arancelaria al establecer que la salvaguardia solo podrá establecerse después de una investigación por una autoridad competente. También se estereotipa el hecho de que una autoridad competente realizará un estudio correcto para determinar si se debe aplicar la medida de salvaguardia o no.

Frente al discurso del proceso aduanero (Tabla 3), se observa un campo semántico relacionado con la simplificación de los procesos aduaneros a través de la aplicación de normas internacionales, lo que permite, según ese discurso, eficiencia en el intercambio comercial.

Tabla 3 Aspectos del discurso en la variable procedimiento aduanero

Fuente: elaboración propia basada en el texto final del TLC Colombia-Estados Unidos (http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727).

El discurso muestra un nivel de emotividad al expresar que cada parte hará esfuerzos por brindar a las demás partes asesoría técnica; se trata de evidenciar unos fuertes lazos de cooperación a través del tratado. En la misma medida, se muestra una función referencial a través de las normas de cadenas de suministros internacionales, lo que busca dar al discurso cierto rigor técnico y científico.

Por lo tanto, el discurso alrededor del proceso aduanero estereotipa el hecho de que la aplicación de las normas internacionales hace el proceso más eficiente y permite legitimar el discurso frente al hecho de que esas normas proveen objetividad y claridad en el tratado.

Es evidente en el discurso de la defensa comercial (Tabla 4) una referencia a los asuntos del comercio que se ven privilegiados cada vez que se aplica una medida de salvaguardia, obligando al Estado que la aplica a hacer concesiones comerciales. Se expresa una intención de limitar la intervención del Estado en la protección de su economía y el discurso refleja emotividad al afirmar que la medida de salvaguardia solo se puede aplicar en el periodo de transición, y al expresar la idea de una compensación mutuamente acordada de liberalización comercial cuando se aplique una medida de salvaguardia.

Tabla 4 Aspectos del discurso en la variable defensa comercial

Fuente: elaboración propia basada en el texto final del TLC Colombia-Estados Unidos (http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727).

La máxima de modo en el tema de la defensa comercial se infringe debido a la ambigüedad cuando se afirma que la medida de salvaguardia se puede aplicar cuando exista una amenaza grave. De esta manera, no se muestra abiertamente qué se entiende como amenaza grave, lo que hace que esta parte del discurso lleve a la oscuridad en cuanto al tema de medidas de salvaguardia.

Es así como el discurso alrededor de la defensa comercial evidencia un modelo mental que privilegia la mínima protección de la economía, ya que limita la intervención a los periodos de transición. Es necesario observar que esas defensas comerciales hacen referencia a los productos que, afectadas por el tratado en sí, es decir, que no incluyen los subsidios agrícolas de la economía estadounidense.

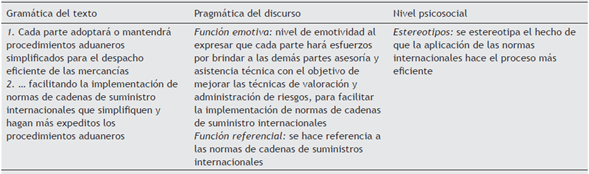

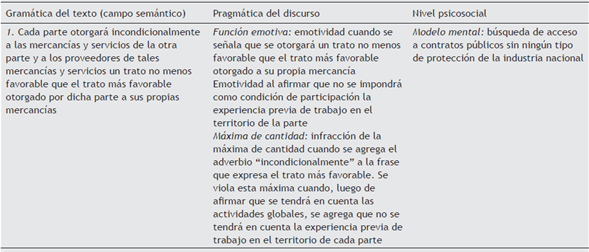

El discurso en el tema de contratación pública (Tabla 5) muestra un campo semántico relacionado con la perspectiva de la nación más favorecida. Se menciona en dos ocasiones el hecho de que se debe dar un trato no menos favorable que el que reciben las mercancías de la otra parte. De igual manera, se observa emotividad cuando se señala que “se otorgará un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado a su propia mercancía” y cuando se afirma que “no se impondrá como condición de participación la experiencia previa laboral en el territorio de la parte”.

Tabla 5 Aspectos del discurso en la variable contratación pública

Elaboración propia basada en el texto final del TLC Colombia-Estados Unidos (http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727).

La máxima de cantidad se infringe cuando se agrega el adverbio “incondicionalmente” a la frase que expresa el trato más favorable. Se viola esta máxima cuando luego de afirmar que se tendrá en cuenta las actividades globales se agrega que no se tendrá en cuenta la experiencia previa de trabajo en el territorio de cada parte.

Todo esto refleja un modelo mental de búsqueda de acceso a contratos públicos sin ningún tipo de protección a la industria nacional en el acceso a uno de los empleadores más importantes, el Estado. Es así como se vislumbra una negociación inequitativa, ya que el acceso a esos contratos públicos depende de la experiencia global que en el caso de las empresas colombianas es mucho menor que el de las estadounidenses.

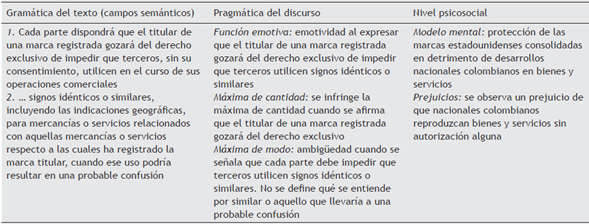

En derechos de propiedad intelectual (Tabla 6), el TLC muestra un discurso donde el tema de la preponderancia de marcas y patentes es fundamental. Esa protección de marcas presente en el discurso en la práctica beneficia claramente a la parte que cuenta con más tecnología en desarrollo e innovación.

Tabla 6 Aspectos del discurso en la variable derechos de propiedad intelectual

Fuente: elaboración propia basada en el texto final del TLC Colombia-Estados Unidos (http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727).

La pragmática del discurso en este texto muestra emotividad al expresar que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares. De la misma manera, se produce una infracción de la máxima de cantidad cuando se señala que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen signos similares, y de la máxima de modo, ya que se produce una ambigüedad cuando se señala que cada parte debe impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares, ya que no se define qué se entiende por similar o que llevaría a una probable confusión.

Todo lo anterior refleja un modelo mental donde se privilegia la protección de las marcas estadounidenses consolidadas en detrimento de desarrollos nacionales colombianos en bienes y servicios. En el discurso se percibe también cierto prejuicio en el tema de que nacionales colombianos reproduzcan bienes y servicios sin autorización alguna.

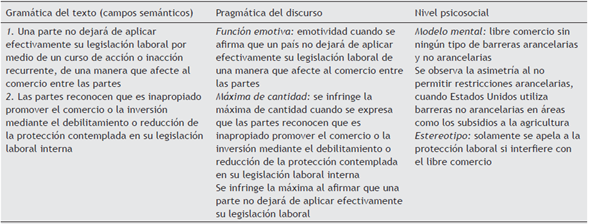

El tema de asuntos laborales (Tabla 7) en el discurso del TLC refleja una fuerte preponderancia del comercio sobre los temas laborales. Se podría entender que cualquier política laboral que fortalezca o debilite el empleo y a la vez afecte al libre flujo de capitales se considera indeseable.

Tabla 7 Aspectos del discurso en la variable asuntos laborales

Fuente: elaboración propia basada en el texto final del TLC Colombia-Estados Unidos (http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727).

El discurso muestra emotividad cuando se afirma que un país no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral de una manera que afecte al comercio entre las partes. Esa negación a través del adverbio “no” refleja una función emotiva orientada al impedimento de cualquier tipo de distorsión del mercado.

De igual forma se da una violación de la máxima de cantidad cuando se expresa que las partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna. Se utilizan dos sustantivos, debilitamiento y reducción, cuando uno solo es suficiente para expresar la idea. Además, se viola la máxima de cantidad cuando se afirma que una parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral; el adverbio efectivamente no es necesario al expresar la idea con respecto a la aplicación de la legislación laboral.

De esta manera se observa un modelo mental relacionado con el libre comercio sin ningún tipo de barreras arancelarias y no arancelarias. Se percibe también la asimetría en el intercambio al no permitir restricciones arancelarias al tiempo que Estados Unidos utiliza barreras no arancelarias en áreas como los subsidios a la agricultura. Además, es claro un modelo mental donde solamente se apela a la protección laboral si interfiere con el libre comercio.

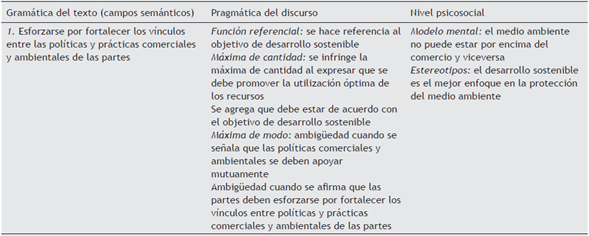

El discurso alrededor del tema del medio ambiente (Tabla 8) muestra una alta dependencia mutua entre medio ambiente y comercio, al punto de que se puede observar que la intención es que se pueda referir al primero sin el segundo. La emotividad se observa en la función referencial, donde se hace alusión a los objetivos de desarrollo sostenible, en la violación de la máxima de cantidad, al expresar que se debe promover la utilización óptima de los recursos, pues se agrega que se debe estar de acuerdo con el objetivo de desarrollo sostenible, y en la violación de la máxima de modo, ya que se da una ambigüedad cuando se señala que las políticas comerciales y ambientales se deben apoyar mutuamente (no se ejemplifica ese apoyo) y cuando se afirma que las partes deben esforzarse por fortalecer los vínculos entre las políticas y prácticas comerciales y ambientales de las partes (no se explica en qué consiste ese esforzarse).

Tabla 8 Aspectos del discurso en la variable medio ambiente

Fuente: elaboración propia basada en el texto final del TLC Colombia-Estados Unidos (http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727).

Es así como se refleja un modelo mental donde el comercio y el medio ambiente están al mismo nivel, por lo que no sería posible afectar de ninguna manera al comercio para fortalecer el medio ambiente. Asimismo, se observa un estereotipo en el que el desarrollo sostenible es el mejor enfoque en la protección del medio ambiente.

En términos generales el discurso del TLC Colombia-Estados Unidos busca limitar a Colombia la protección de su economía y permitir el ingreso de nuevos productos básicos y manufacturados a la economía colombiana. Por el contrario, el acceso al mercado para la mayoría de los productos colombianos que son bienes agrícolas es asimétrico, dados los niveles de desarrollo tecnológico, de infraestructura y los subsidios.

La mayoría de los temas que buscan disminuir las asimetrías como las medidas de salvaguardia, la protección laboral o los aranceles muestran ambigüedad en la forma de aplicación, ya que no se establece el procedimiento exacto para esas medidas y muchas de ellas se limitan a periodos de transición.

Conclusiones

En el tema de acceso a mercancías en el TLC con Estados Unidos, se presenta el prejuicio de que un país como Colombia podría incrementar sus aranceles para proteger su economía interna. De esta forma, a partir del tratado, el país pierde posibilidad de maniobra para establecer políticas públicas para el desarrollo económico.

El capítulo 3 del proceso aduanero del TLC con Estados Unidos estereotipa el hecho de que la aplicación de las normas internacionales hace el proceso más eficiente y permite legitimar el discurso frente al hecho de que esas normas proveen objetividad y claridad en el tratado.

El tema de defensa comercial muestra un modelo mental que privilegia la mínima protección de la economía, ya que limita la intervención a los periodos de transición. En ese sentido, sería el mercado el más eficiente en la asignación de los recursos, sin ninguna posibilidad de que el Estado oriente el desarrollo.

Frente a la contratación pública, el TLC con Estados Unidos refleja un modelo mental de búsqueda de acceso a contratos públicos sin ningún tipo de protección de la industria nacional en el acceso a uno de los empleadores más importantes, el Estado. Es así como la mayoría de los contratos públicos se orientan a las empresas más competitivas, que en el caso del TLC son las estadounidenses.

Los modelos mentales en el TLC con Estados Unidos en estos temas están relacionados con la apelación a la protección laboral solamente si interfiere en el libre comercio, y con la idea de que el medio ambiente y el comercio están al mismo nivel, por lo que no sería posible afectar de ninguna manera al comercio para fortalecer el medio ambiente.