Introducción

La cuestión de cómo la globalización afecta el crecimiento económico se ha convertido en una de las preguntas fundamentales en economía, puesto que durante mucho tiempo, parecía que había un consenso en que la integración de los mercados es inequívocamente buena para el crecimiento. Sin embargo, después de haber examinado la evidencia empírica no se encuentra necesariamente una relación positiva entre la integración al mercado mundial y el desarrollo económico (Steger & Bretschger, 2005).

En la actualidad la globalización se ha convertido en una oportunidad para el crecimiento económico de algunas economías, mientras que para otras ha sido una amenaza a la estructura industrial, porque ha traído consigo muchos retos competitivos que no han podido afrontar adecuadamente. Por lo tanto, es importante tener clara la estrategia que garantice la inserción exitosa de la industria en los mercados internacionales, ya que con las políticas adecuadas, la competencia extranjera puede generar un mayor crecimiento económico (Doan & Stevens, 2012). Esto debido a que la mundialización de los mercados ha tenido un enorme impacto en la estructura industrial tradicional de algunos países, donde el aumento de la competencia llevó a una mayor variedad de productos a bajos márgenes precio-costo (Falck & Heblich, 2007).

Por lo tanto, las divergencias entre la competitividad industrial en los países en desarrollo es una de las causas básicas de las crecientes disparidades en los ingresos en el mundo, donde el inmenso potencial que la globalización ofrece para el crecimiento del sector industrial está siendo aprovechado por un número relativamente pequeño de los países (Lall 2013). La industria colombiana por su parte no pudo hacerle frente a los rigores competitivos que trajo consigo la apertura de la economía al mercado mundial, en este contexto este artículo busca cuestionarse sobre la importancia que tendría una reconversión industrial en Colombia que permita la potenciación de las capacidades productivas de la industria y cuáles serían los aspectos claves para tener en cuenta en una posible reestructuración industrial.

El artículo se encuentra dividido en cuatro secciones: en la primera se muestra el análisis de las reconversiones industriales hechas en Europa y China, en la segunda sección se realiza un análisis del desempeño industrial colombiano, en la tercera sección se identifican los puntos claves en una reconversión industrial y por último se especifican las conclusiones.

Reconversiones industriales en Europa y China

La evidencia para Europa sugeriré que muchos de los países que han tenido éxito en la inserción en el esquema globalizado lo han logrado debido a una reconversión industrial, que les permitió ser mucho más competitivos en los mercados internacionales (Sole, Cassia y Colombelli, 2009). Audretsch y Thurik (2002) plantean que en Europa los países más reacios a cambiar sus estructuras industriales presentaron tasas de crecimiento inferiores, comparados con aquellos que realizaron transformaciones industriales encaminadas hacia la innovación tecnológica.

Tres de los análisis que se han hecho sobre la reconversión industrial que se está haciendo en Europa y la clave de su éxito en la inserción en los mercados internacionales, plantean que esta fue gracias a: primero un sistema tripolar de innovación regional de la unión de las empresas, las instituciones y el mundo académico (Sole, Cassia y Colombelli, 2009); segundo fue el producto de tres estrategias competitivas como el aumento de la productividad en los mismos sectores de especialización de los países, la descentralización de las fases de producción y el grado de reconversión sectorial (Affuso, Capell y Fratessi 2010); y por último la especialización de la producción de la elaboración de un pequeño pero dinámico subsector de tecnología medio-alto, que se difundió de manera significativa en todas las regiones europeas, generando reestructuración exitosa de la industria (Chapman, 2013).

Por otro lado para la reconversión industrial que se está realizando con éxito en China se destacan los siguientes aspectos: la reestructuración de los distritos industriales, el surgimiento de clústers de conocimiento y la globalización de las redes de producción (Wei, 2012). Elisa y Pollio (2015) plantearon que en China las zonas económicas especiales surgieron como una herramienta para la atracción de inversiones a este país, debido a la inversión hecha en infraestructura, la definición de ubicaciones estratégicas, incentivos a sectores prioritarios y condicionalidades específicas sobre la inversión extranjera directa. En este contexto Ceballos (2008) planteó que uno de los factores que atraen inversiones y crean ventaja competitiva al conjunto de la economía productiva china es la infraestructura, donde la fuerte inversión por parte del gobierno central y los gobiernos provinciales en las últimas décadas en este factor ha buscado aumentar la competitividad del sector industrial orientándolo a la exportación y contribuyendo a su desarrollo mediante la reducción de costes.

Los esquemas implantados en las economías europeas y China, pueden dar una luz sobre las estrategias adecuadas para realizar una reconversión industrial que permita insertarse exitosamente a Colombia en los mercados mundiales. Sin embargo, esto no significa que todos los países en desarrollo deben tratan de replicar las políticas utilizadas por China, se debe extraer lecciones sobre la selectividad de su experiencia y su adaptación a las necesidades locales y circunstancias (Lall, 2013). Ya que se debe tener en cuenta que la realidad económica y social de los países latinoamericanos es muy distinta a la del resto del mundo (OCDE y CEPAL, 2011).

Desempeño industrial en Colombia

Las economías latinoamericanas son actualmente uno de los mayores proveedores de materias primas para las economías asiáticas como India y China, debido a su creciente demanda de estas, por los procesos de industrialización que están experimentando (OCDE y CEPAL, 2011). Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, en Colombia el crecimiento está basado en sectores como el minero-energético que no garantizan necesariamente que este crecimiento sea sostenible en el tiempo (Martínez & Suárez, 2011). Por lo tanto, es indispensable la creación de nuevas ventajas en términos de competitividad industrial para cuando se agote el recurso no renovable.

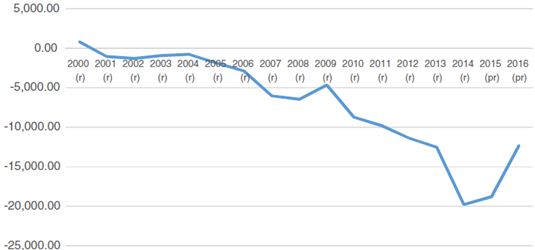

El modelo neoclásico del comercio internacional hace énfasis en la ventaja competitiva de la empresa como la base de las ventajas comparativas del país y de la balanza de pagos como el dispositivo de medición. Centrándose en la balanza comercial como el principal instrumento de medición para los impactos de las estrategias de las empresas en la generación y aplicación de la ventaja competitiva (Agmon, 2009). En este contexto en Colombia es evidente que con la globalización se colocaron al descubierto la falta de ventajas competitivas, si se observa el deterioro que ha sufrido la cuenta corriente con los procesos aperturistas (fig. 1). Además la industria manufacturera ha perdido participación durante los últimos 20 años en el PIB total, demostrando así la vulnerabilidad de este sector al mercado mundial (Martínez y Suarez, 2011, Henao-Rodríguez, Lis-Gutiérrez, Viloria y Gaitán-Angulo, 2016).

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de la República (2017).

Figura 1 Cuenta corriente en Colombia.

Hay varias posibilidades que se podrían vislumbrar como causa de la desindustrialización sufrida por la economía colombiana:

-Es producto de la transición, donde antes de reajustarse las economías a los estándares dados por los mercados internacionales se presenta una desindustrialización (Affuso, Capell y Fratessi, 2010). En esta misma línea Chapman (2013) plantea que la abolición de las barreras comerciales a través de una serie de países conduce inicialmente a la desindustrialización y la dispersión en las zonas menos desarrolladas. Puesto que la liberalización del comercio da lugar a una nueva fase durante la cual prevalece la aglomeración y la producción se hace más especializada (Henao-Rodríguez, Lis-Gutiérrez, Viloria y Ariza, 2016).

- Es fruto del vuelco que la economía colombiana está dando al sector servicios, dejando de lado sectores como la agricultura e industria (Martinez y Suarez, 2011), sin embargo los servicios han presentado una desaceleración de su crecimiento en la última década.

- Es un problema estructural de la industria colombiana, que con los procesos de apertura se puso al descubierto desventajas a nivel competitivo del sector industrial (Henao- Rodríguez, Lis-Gutiérrez, Viloria y Laverde, 2016).

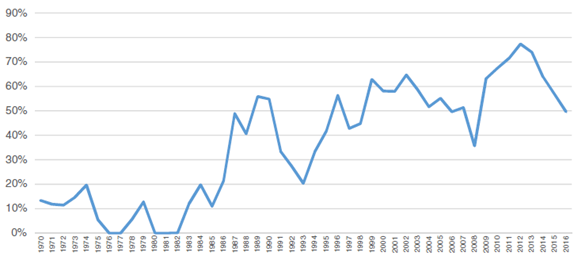

Una fuerte evidencia empírica ha mostrado que la sofisticación de la canasta exportadora está muy ligada con el crecimiento económico de un país. Colombia es un país con una alta especialización en productos primarios, donde la participación de la exportación de petróleo y sus derivados en las exportaciones tradicionales ha tenido un notable aumento a partir 1987 (fig. 2). En Colombia las manufacturas basadas en recursos y de baja tecnología tienen mucha más participación en las exportaciones totales que las manufacturas de media tecnología. En este contexto la economía colombiana no iría por buen camino para la inserción exitosa en los mercados internacionales, puesto que en la industria colombiana el panorama no es muy alentador ya que la evidencia empírica sugiere que de las pymes colombianas (las cuales componen el 96% de la industria y aportan un 65% del empleo) solo el 7% invierten en investigación y desarrollo (Aguirre & Córdoba, 2008).

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de la República (2017).

Figura 2 Participación de exportaciones de petróleo y sus derivados en exportaciones tradicionales en Colombia.

Por lo anterior un proceso de reconversión industrial puede garantizar una inserción adecuada en los mercados internacionales, como en Europa donde las regiones más exitosas son aquellas con una fuerte presencia de funciones de alto valor agregado (Affuso, Capell y Fratessi 2010).

Por otro lado, surge el interrogante de si los TLC que se están firmando y los que ya se firmaron en Colombia, verdaderamente ayudan a propiciar una buena inserción en los mercados mundiales o por el contrario genera más vulnerabilidad de la economía colombiana al mercado internacional. Por ejemplo, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia supone grandes retos políticos y geopolíticos para Colombia, que de no cumplirlos podría caer en la trampa del bilaterismo, donde el más beneficiado con la firma de este tratado sería EE. UU. (Umaña, 2006).

Innovación

Debido a la globalización el conocimiento resultó ser la entrada más abundante en las economías avanzadas. Los países pueden hacer frente a las nuevas condiciones de los mercados de productos y factores, por medio de la introducción de innovaciones intensivas en conocimiento y los cambios radicales en su estructura económica, que les permita sustituir la base de fabricación tradicional con la nueva economía del conocimiento (Antonelli, 2013). La acumulación de conocimiento y el progreso tecnológico, junto con la liberalización de los mercados internacionales, han creado nuevas oportunidades para las empresas, puesto que estas son empujadas a rediseñar sus estructuras organizativas con el fin de aprovechar las nuevas oportunidades para el cambio y para mantener una ventaja competitiva (Sole, Cassia y Colombelli, 2009). La potenciación de las capacidades de la industria manufacturera depende en gran medida de las políticas de desarrollo industrial, que deben buscar incentivar la innovación tecnológica en la industria para cerrar la brecha existente con los países desarrollados (OCDE y CEPAL, 2011).

Instituciones

En este contexto es importante destacar que el desarrollo de la acumulación tecnológica debe estar definido institucional y políticamente (Rivera, 2006). Aunque las políticas macroeconómicas desempeñan un papel muy importante para propiciar una adecuada internacionalización de la economía colombiana, los países latinoamericanos se han concentrado durante las últimas décadas en contener los efectos inflacionarios y han dejado de lado políticas que pueden propiciar el crecimiento económico sostenido de un país (OCDE y CEPAL, 2011). Sin embargo no hay espacio para un estado proteccionista que ahogue el crecimiento y desemboque en un gran déficit fiscal, el apoyo necesario para la industria es más dirigido al fomento, según muestran experiencias internacionales como las de la India (Kumar, 2008). Es allí, donde las instituciones entrarían a jugar un papel fundamental en el fortalecimiento de las capacidades competitivas para generar una adecuada política industrial (Suarez, 2008). Sin embargo las instituciones colombianas son el reflejo de un proceso incompleto de construcción del Estado, donde muchos agentes no cumplen las reglas contenidas en estas, debido a la falta de una revolución democrática (Kalmanovitz, 1999).

Las dinámicas de las estructuras productivas según Ocampo (2005) responden a la innovación y las complementariedades, encadenamientos y redes entre empresas, actividades productivas y las instituciones. Para acrecentar la legitimidad de las políticas sectoriales se debe mejorar la capacidad de implementación, por lo tanto se debe cerrar la brecha existente entre la formulación de las políticas y la capacidad institucional. Además hay que avanzar en la evaluación del impacto de las políticas en función de sus objetivos como el crecimiento económico, progreso tecnológico y aumento de la productividad (Peres, 2006).En este contexto Choi, Furceri y Jalles (2017) muestran que la estabilización de la política fiscal tiene un efecto positivo en el crecimiento de la industria por medio de los siguientes canales: la dependencia financiera externa y fijación de activos.

Por ejemplo en India se tuvo un período de sustitución de importaciones basado en una estrategia de industrialización y el régimen de la política de inversión extranjera directa selectiva, esta política de protección de la industria naciente con apoyo institucional, logró ayudar al mercado interno a construir capacidades competitivas (Kumar, 2008). Esto muestra que deben existir políticas industriales, ya que las intervenciones son necesarias para superar las deficiencias del mercado en la construcción de la capacidades para el desarrollo industrial (Lall, 2013).

La organización de sistemas productivos a nivel local

Existen rendimientos crecientes asociados a la geografía económica, puesto que los procesos de aglomeración espacial de los agentes económicos deben propender a potenciar las ventajas competitivas (Krugman, 1991). El análisis del funcionamiento de los sistemas productivos locales mostró que la existencia de una red de empresas industriales locales origina una multiplicidad de mercados internos y de áreas de encuentro que facilitan los intercambios de productos, servicios y conocimiento (Becattini, 1997). En este contexto la generación de ventajas competitivas tiene un carácter local, puesto que se usan las aglomeraciones productivas para generar economías de escala, externas a las empresas pero internas a los territorios (Silva, 2005). Gómez y García (2014) plantearon que el fortalecimiento de los procesos de integración económica fomenta el desarrollo de los mercados latinoamericanos a nivel local y la globalización de las redes de producción.

Boisier (2005) mostró que el enfoque del desarrollo local dirigido a la estructura industrial se refleja en tres visiones: el distrito industrial donde el elemento central reside en la especialización y competencia; el medio innovador donde existe una interdependencia funcional entre los actores locales realizando funciones de investigación, transmisión, selección, decodificación, transformación y control de información. Y por último, el concepto de clústers que se refiere a concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas en un sector. La creación de un clúster se puede dar por la existencia de una reserva de factores, como trabajadores especializados, investigadores, una ubicación física favorable o una infraestructura especialmente propicia (Vera & Ganga, 2007).

Infraestructura

La inversión pública en infraestructura contribuye a la productividad de las empresas, la evidencia muestra que la desaceleración del crecimiento de la productividad en muchos países de la OCDE entre 1970 y 1980 se ha atribuido al deterioro las infraestructuras (Pereira & Andraz, 2013). Por lo tanto, se espera que exista una convergencia del desarrollo productivo y el desarrollo urbano, ya que los actores económicos y sociales al interactuar crean nuevos espacios para la producción de bienes e intercambios (Vázquez, 2000).

En este contexto las políticas públicas a nivel local deben dirigirse a la mejora de las infraestructuras físicas y el capital social con inversiones que son indispensables para el funcionamiento del sistema productivo (Suzigan & Furtado, 2006). Aditya y Acharyyaentre (2012) identificaron que el desarrollo de infraestructura y aspectos institucionales como la protección de patentes son significativos en el crecimiento económico en Asia.

Gollin, Jedwab y Vollrath (2015) mostraron que en los países que dependen de las exportaciones de recursos, la urbanización está concentrada en las ciudades de consumo donde están las economías principalmente de servicios no comerciables; mientras que la urbanización en países industrializados se da en ciudades de producción que dependen de la fabricación.

Conclusiones

El avance de la teoría económica para poder comprender los procesos actuales de globalización y su futuro es indispensable, puesto que la evidencia empírica muestra que no se encuentra necesariamente una relación positiva entre la integración al mercado mundial y el desarrollo económico para todos los países. En Colombia existe una alta especialización en la exportación de productos primarios, puesto que con la globalización se colocaron al descubierto la falta de ventajas competitivas de la industria nacional, evidenciado por el deterioro que ha sufrido la cuenta corriente con los procesos aperturistas.

Por lo tanto, se hace imperativo y relevante un estudio de la reestructuración que debe tener la industria colombiana para lograr crear ventajas competitivas, que le permitan la inserción adecuada en los mercados mundiales, convirtiendo la globalización en una oportunidad para la expansión y no en una amenaza. Puesto que la competencia extranjera puede generar oportunidades para el crecimiento económico, si se acompaña de las políticas adecuadas. En este contexto es importante identificar la importancia que tendría una reconversión industrial en Colombia que permita la potenciación de las capacidades productivas de la industria para generar encadenamientos que jalonen el crecimiento económico.

El artículo muestra cómo aspectos como la modernización y la innovación en la industria, la formulación de las políticas que propicien la reconversión industrial, la capacidad institucional, la organización de sistemas productivos a nivel local y la infraestructura son cruciales en la evolución de la estructura industrial.