Introducción

Desde principios del siglo XXI se ha discutido sobre los inicios, evolución y enfoques del concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) o corporativa (RSC), así como sobre la importancia de su aplicabilidad (Razeg, 2010). A pesar de lo anterior, si bien la necesidad de medición e impacto de la RSE surgió de forma paralela al origen del concepto desde hace un siglo (Cardona Acevedo, Duque Orozco & Rendón Acevedo, 2013), solo comenzó a materializarse desde 2010, cuando las empresas empezaron a elaborar informes de RSE, descubriendo también la problemática de cómo medir las acciones de RSE y su impacto de manera suficiente y coherente (Strandberg, 2010). En la actualidad, la RSE es un tema trascendental para los investigadores de gestión estratégica debido a las dificultades en su definición y medición (Carroll, Primo & Richter, 2016).

El concepto de RSE o RSC, usado indistintamente, ha sido ampliamente debatido; en 2001 la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) definió la RSE como la situación en la que las organizaciones incluyen las preocupaciones sociales y ambientales en las operaciones comerciales y sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) de carácter voluntario (European, 2001). Más tarde, Dahlsrud (2008) hizo un análisis de los conceptos y los organizó de acuerdo con cinco dimensiones: ambiental, social, económica, de los stakeholders y voluntaria. Por ello, este auto definió la RSE como un campo emergente de la gestión, y centró su comprensión en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés de una organización.

Una década después, en el año 2011, la CCE actualizó el concepto de RSE y lo definió como la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad (European, 2011). Recientemente, Guthey & Morsing (2014) sugirieron que la RSE se definía mejor como un escenario para la creación de sentido, la pluralidad de opiniones y la discusión sobre las normas y expectativas sociales en conflicto, relacionadas con la actividad empresarial.

Ahora bien, de acuerdo con Pérez Pineda (2012), la medición de la RSE se origina en tres aspectos. El primero, está asociado al debate acerca de si la empresa debe tener en cuenta las cuestiones sociales y si estas pueden ser rentables. El segundo se construye sobre la preocupación por el impacto de las empresas, desde la mirada de la sustentabilidad. El tercero obedece al reclamo de la sociedad civil en general. A su vez, este autor encuentra que el interés de la medición incluye diversos actores: (1) directores de las firmas, (2) accionistas de la empresa, quienes buscan establecer los beneficios de apoyar financieramente las acciones de RSE; (3) la sociedad civil y (4) los gobiernos, que desean conocer el impacto social de los recursos destinados a acciones de RSE.

Por su parte, autores como Diaz Foncea, Marcuello & Marcuello (2012), en su revisión de las metodologías para el análisis y medición de los resultados de empresas sociales, concluyeron que existen numerosas herramientas para comunicar resultados a los stakeholders. No obstante, identificaron que existe una clara dificultad en la descripción y medición del impacto social de las acciones de RSE. Así mismo, Gallardo-Vázquez, Sánchez-Hernández & Corchuelo-Martínez-Azua (2013) argumentaron que no se había encontrado una medida adecuada sobre los efectos de la responsabilidad social (RS) y que no existían escalas que situaran a la RSE con relación a otras variables estratégicas trascendentales para las empresas. Adicionalmente, De Leaniz & Del Bosque Rodríguez (2013) concluyeron que los problemas en la medición de la RSE obedecían a la complejidad del tema, la falta de definición del concepto y a la poca fiabilidad de los resultados de medición.

Con respecto a los beneficios de medir el valor social y el impacto de las actividades de RSE en los grupos de interés, Păunescu (2014) señaló cuatro puntos principales: (1) construir reputación, (2) facilitar el acceso a oportunidades de financiación, (3) asegurar un uso eficiente y efectivo de recursos; (4) motivar a los colaboradores para la consecución de objetivos.

Por su parte, Burlakova (2014) afirma que desde la adopción del concepto de RSC, constantemente se han intentado desarrollar cálculos sofisticados y generales para medir los resultados de la gestión responsable de la empresa. No obstante, el autor también sostiene que, a pesar de la variedad de técnicas, hay fallas en los cálculos debido a la divergencia de los datos primarios. De la misma manera, ratifica que los indicadores deben ser transparentes y comparables.

Por todo lo anterior es valioso hacer una revisión de la literatura académica en profundidad, con el fin de establecer cuáles son las formas de medición de la RSE que se han documentado en la literatura académica, entre 2010 y 2017, buscando presentar una sistematización de las principales propuestas.

Este artículo dará a conocer a la comunidad las formas de medición de la RSE, mediante su clasificación y síntesis. Así mismo, se espera que este trabajo ayude a los grupos de interés (accionistas, propietarios, proveedores, clientes y sociedad en general) a determinar cuáles son las alternativas para realizar una medición de RSE dentro de una organización y elegir entre las diversas opciones.

Para cumplir con lo anterior, la metodología empleada es de tipo descriptivo, de enfoque cualitativo, no experimental y longitudinal, ya que corresponde a una revisión de la literatura entre 2010 y 2017, a partir de un protocolo de inclusión y exclusión de los documentos. Este estudio partió de una selección inicial de 250 artículos asociados al tema de la RSE, posteriormente, se identificaron 33 que incluían sus formas de medición.

El trabajo está dividido en tres secciones. En la primera se presenta la metodología. En la segunda se muestran los resultados organizados en dos subsecciones (1) categorías en las cuales se agrupan las formas de medición de la RSE; (2) principales propuestas para la medición de la RSE, de acuerdo con la literatura apreciable entre los años 2010 y 2017. En la tercera parte se presentan las conclusiones.

Metodología

En este trabajo la metodología empleada es de tipo descriptivo, de enfoque cualitativo, no experimental y longitudinal, ya que revisarán dentro de la literatura académica las formas de medir la RSE entre 2010 y 2017, para después sintetizar y categorizar los hallazgos. Gaede & Rowlands (2018) destacan que las revisiones son enriquecedoras para combinar y concentrar un extenso abanico de investigaciones, resaltando hallazgos y orientando otras a futuro.

Este estudio partió de una selección inicial de 250 artículos asociados al tema de la RSE; después, se identificaron 33 que incluían las formas de medición de la RSE. El protocolo siguió a Perestelo-Pérez (2013) e incluyó: (1) la identificación del campo de estudio, tema y periodo a analizar; (2) la formulación del problema; (3) la definición de criterios de búsqueda para la información; (4) la selección de referencias y estudios; (5) la lectura crítica; (6) la extracción de información y datos relevantes; (7) el análisis y síntesis de evidencia científica (Lis-Gutiérrez, Lis-Gutiérrez, Viloria, Gaitán-Angulo & Balaguera, 2016).

La selección de referencias y estudios siguió a Lis-Gutiérrez et al. (2018) y Lulewicz-Sas (2017):

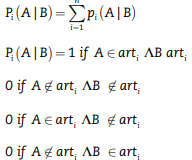

Donde:

: conjunto de artículos que cumplen con las condiciones A y B.

: conjunto de artículos que cumplen con las condiciones A y B.

: probabilidad de selección del artículo i a partir de las condiciones A y B.

: probabilidad de selección del artículo i a partir de las condiciones A y B.

i: número de artículos científicos (i = 1, 2, ..., n).

A: conjunto de palabras de la ecuación de búsqueda en el título o resumen1.

B: condición del periodo de publicación (2010-2017).

conjunto de artículos en acceso abierto que cumple con al menos una de las condiciones A o B.

conjunto de artículos en acceso abierto que cumple con al menos una de las condiciones A o B.

Para las fases cinco y seis de lectura crítica, y la extracción de información y datos relevantes se seleccionaron los documentos que hacían parte de la muestra, pero que también incluían en su contenido formas de medición de la RSE.

Resultados

En este estudio se identificaron dos tipos de trabajos: (1) los que proponen una agrupación o categorización de las formas para medir la RSE; (2) los que formulan indicadores para medir la RSE. A continuación se presenta cada uno de los trabajos de las dos categorías identificadas.

Categorización de las formas para medir la RSE

Empleando las palabras de Koerber (2010), puede haber más de 300 estándares que abarcan diferentes aspectos del comportamiento y la responsabilidad de las empresas. Como resultado, se observó en la revisión de artículos un esfuerzo por categorizar y/o agrupar las diferentes formas de medición. A continuación, se relacionan las propuestas identificadas durante los últimos años para categorizar o clasificar las formas de medir la RSE.

Cardona Acevedo et al. (2013) explican que dada la falta de regulación y control a las organizaciones empresariales y sus consecuencias en la sociedad, se ha promovido un creciente número de normas técnicas, informes, certificaciones y memorias para llevar a cabo y comunicar programas de RSE. No obstante, De Leaniz & Del Bosque Rodríguez (2013) afirman que en la literatura académica no hay consenso en la medición de la RSE debido a la gran cantidad de investigaciones sobre esta temática.

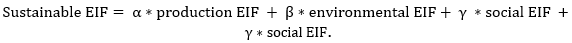

De acuerdo con la investigación de Maignan & Ferrell (2000), se identificaron tres enfoques principales de medición del compromiso de las empresas para cumplir sus responsabilidades sociales: (1) evaluación de expertos; (2) indicadores únicos y/o múltiples y (3) encuestas a gerentes. Por su parte, Blowfield (2007) describe que lo que se sabe de los impactos de RSE proviene de tres fuentes principales: (1) estudios de casos, (2) informes de RSE de empresas individuales y (3) calificaciones de empresas. También hay informes que documentan el avance de las empresas en asociaciones particulares; informes sobre recursos particulares o instalaciones. Además, hay informes de seguimiento en aspectos particulares de la RSE.

Turker (2009), extendiendo la clasificación de Maignan & Ferrell (2000) sugirió cinco categorías para agrupar las metodologías para medir la RSE: (1) índices de reputación o bases de datos, (2) indicadores de problemas, (3) análisis del contenido de informes, (4) escalas que miden la RSE a nivel individual y (5) escalas que miden la RSE a nivel organizacional.

Ebrahim & Rangan (2010) clasifican las propuestas para medir el desempeño social en seis métodos: (1) rendimiento esperado, (2) métodos experimentales, (3) modelos lógicos, (4) aproximación estratégica, (5) métodos participativos y basados en las relaciones y (6) enfoques integrados. No obstante, los trabajos categorizados principalmente están enfocados en organizaciones sin ánimo de lucro.

Por otro lado, Marimon, Alonso-Almeida, Rodríguez & Cortez Alejandro (2012) clasifican los estándares RSC en: (1) estructuras regulatorias, (2) directrices y (3) sistemas administrativos. La clasificación la realiza teniendo en cuenta la divulgación de cuestiones ambientales, sociales y éticas. En su revisión, Pérez Pineda (2012) propone una tipología para concentrar las diversas formas de medir la RSE en tres grupos: (1) modelos de gestión, (2) modelos de rentabilidad y (3) modelos de desempeño, en ellas sintetiza la variedad de alternativas existentes. Sin embargo, el trabajo no proporciona una metodología de medición de la RSE.

Desde otra perspectiva, De Leaniz & Del Bosque Rodríguez (2013) encontraron seis enfoques viables para la medición de la RSE: (1) índices de reputación, (2) bases de datos, (3) indicadores únicos y múltiples, (4) análisis de contenido de publicaciones, (5) encuestas a miembros de la organización y, (6) escalas de percepción. Así mismo, Pardo Herrasti, Paredes Gázquez & De la Cuesta González (2015) listaron cinco formas de medidas para la RS, estas son: (1) cuestionarios de preguntas cerradas, (2) medidas de comportamiento y perceptuales, (3) medidas indirectas a través de aproximaciones unidimensionales, (4) agencias de rating y (5) técnicas de decisión multicriterio.

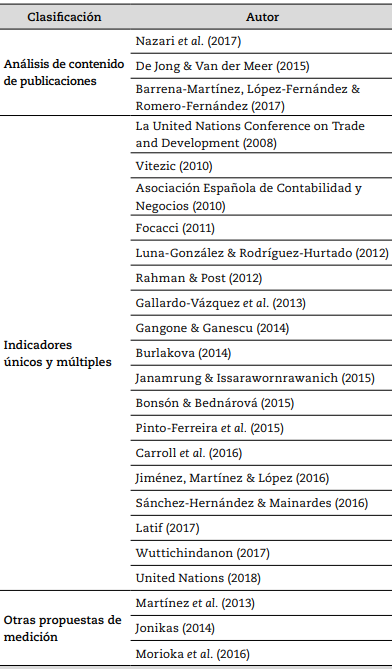

Galant & Cadez (2017) resumen y agrupan los enfoques encontrados en la literatura para medir la RSE, además los lista por su frecuencia de uso: (1) índices de reputación, (2) análisis de contenido, (3) encuestas basadas en cuestionarios y (4) medidas unidimensionales. En la tabla 1, se presenta una síntesis de los estudios encontrados.

Tabla 1 Resumen de propuestas para clasificar las medidas de RSE

Fuente: elaboración propia con base en Maignan & Ferrell (2000), Blowfield (2007), Turker (2009), Ebrahim & Rangan (2010), Marimon et al. (2012), Pérez Pineda (2012), De Leaniz & Del Bosque Rodríguez (2013), Pardo Herrasti et al. (2015), Galant & Cadez (2017)

Propuestas sobre una forma de medición

Para este documento se tiene en cuenta la clasificación definida por De Leaniz & Del Bosque Rodríguez (2013), puesto que en ella se puede agrupar la mayor cantidad de propuestas encontradas en la revisión.

Análisis de contenido de publicaciones

Una de las formas más referenciadas en la literatura para medir la RSE es a través de la elaboración, presentación y análisis de informes o reportes de RS. Fraile & Fradejas (2012) aseveraron que la publicación de informes de RSE se incrementa puesto que la sensibilidad ciudadana también ha aumentado en dirección a problemas sociales y ambientales. Sobre el análisis de contenido de informes o reportes de RS, Galant & Cadez (2017) mencionan que regularmente involucra la delimitación de los constructos, la búsqueda de la información y la clasificación de la información para convertir los datos cualitativos en cuantitativos.

Fraile & Fradejas (2012) afirmaron que los informes de sostenibilidad se pueden considerar como el primordial referente en el componente informativo, relacionado al impacto económico, social y medioambiental de una organización. Al respecto, Mercadé-Melé, Molinillo & Fernández-Morales (2017) aseguraron que el medio utilizado para comunicar alguna actividad de RSE influye en la percepción de la RSE. Es por esto, que las empresas que tienen un mejor desempeño, tienen más probabilidades de asegurar sus informes a través de un tercero independiente (Braam & Peeters, 2018).

Sobre el análisis de los informes de RSE, Almendros, Anke & Valdés (2013) plantearon que utilizan un vocabulario reducido y fácilmente entendible. No obstante, pueden ser tediosos y redundantes. Al respecto, Nazari, Hrazdil & Mahmoudian (2017) propusieron medir la ofuscación en los informes de divulgación de la RSC. Concluyeron que una mayor divulgación y claridad de los informes de RSC se asocia a un mejor desempeño de RSC.

Con respecto a la forma de analizar los informes, De Jong & Van der Meer (2015) propusieron cinco criterios para la identificación y análisis de las actividades reportadas en los informes anuales de RSC. Los criterios fueron: (1) la sociedad se beneficia de la actividad, (2) la actividad debe realizarse voluntariamente, (3) la actividad no debe estar obligada por la ley, (4) la actividad debe ser concreta, (5) la organización misma debe participar en la actividad. Sin embargo, la investigación se centra en conocer si las actividades de RSC estaban alineadas o eran congruentes con las actividades empresariales de las organizaciones.

Continuando con el modo de analizar los informes de RS, Barrena-Martínez, López-Fernández & Romero-Fernández (2017) abordaron la medición de la RS desde las políticas de recursos humanos, utilizando el análisis de informes de RS y dos estándares internacionales para medir la RS (GRI e ISO 26000) con el propósito de validar una serie de políticas de recursos humanos socialmente responsables. Este modelo limita el análisis, aunque puede adaptarse para medir otras políticas dentro de la organización.

Indicadores únicos y múltiples

En segunda instancia, se identificó que los indicadores son uno de los enfoques más utilizados en la medición de la RS, al respecto, Luna-González & Rodríguez-Hurtado (2012) mencionan que dada la necesidad de medir las acciones de RSE y sus resultados, las empresas deben definir sus objetivos mediante indicadores, a continuación se relacionan las propuestas identificadas.

La United Nations Conference on Trade and Development (2008) formuló una guía clara y breve sobre la construcción de informes e indicadores de RSE. La guía presenta criterios de calidad, principios rectores y restricciones para la selección de los indicadores básicos que puedan ser sucintos y confrontables. Vitezic (2010) investigó el sistema de medición de indicadores de la RSE en la industria farmacéutica, con un análisis crítico; posteriormente unificó y estableció un modelo de indicadores para el sector farmacéutico socialmente responsable. El modelo de medición está compuesto por 19 métricas para el rendimiento de la sostenibilidad farmacéutica, agrupados por cuatro categorías: humanas, sociales, ambientales y económicas.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2010) propuso un conjunto de indicadores para la RSE y la gobernanza corporativa (GC) que pueden usarse para valorar las prácticas en estos campos. Igualmente, desarrolló el cuadro central de indicadores de RSE (CSI-RSE) y los clasificó en económicos, sociales y ambientales. Se trata de una propuesta multidimensional y su aplicabilidad a diferentes sectores puede brindar información relevante.

Focacci (2011) inspirado en los principios de la triple base de fondo, planteó un método sintético cuantitativo para medir y comparar la tasa global de responsabilidad social corporativa (TGRSC) de una empresa con base en la composición de datos económicos, financieros, información ambiental e índices de valores sociales. La función es TGRSC= f(E,A,S). Es una función lineal que combina aspectos económicos (E), ambientales (A) y sociales (S), la construcción se realiza partiendo de la selección y clasificación de otros indicadores; después se sintetizan en una sola expresión. La principal limitación del método es la falta de información estándar que se integre directamente. Además, la propuesta es general y no formula indicadores para exponer particularidades.

Luego, Luna-González & Rodríguez-Hurtado (2012) plantearon un nuevo modelo a partir de los indicadores clásicos de RSE, en el marco de las tres dimensiones de la sostenibilidad (medioambiental, económica y social). El modelo incluye indicadores encaminados a valorar la importancia del territorio en donde se desarrollan las actividades empresariales. La propuesta permite contextualizar los indicadores en un entorno local, adaptándose a las necesidades particulares de cada región.

Rahman & Post (2012) desarrollan una medida clara de responsabilidad social corporativa ambiental (RSCA) basada rigurosamente en información disponible para el público en general. No obstante, el autor planteó una dicotomía entre el concepto de RSCA y RSE, puesto que los altos niveles de RSE no equivalen a altos niveles de RSCA. La propuesta captura las características más importantes de la RSCA y atraviesa los inconvenientes presentados con la validez convergente, discriminante y fiable. El índice fue compuesto con base en la medida ECSR de Clarkson, Li, Richardson & Vasvari (2008) y abarcó seis categorías reiterativas en el concepto de RSCA; el sistema de ponderación incluyó 22 puntos en temas como: estructura de gobierno, credibilidad, indicadores de desempeño ambiental. Los temas se agrupan conforme a la asignación en el índice de las directrices de GRI. Finalmente, el instrumento propone cuatro puntajes RSCA posibles: RSCA-general, RSCA-gobernanza, RSCA-credibilidad, RSCA-desempeño ambiental.

Autores como Gallardo-Vázquez et al. (2013) realizaron y validaron una escala de medida para la adopción de RS, incorporando tres bases teóricas de análisis (dimensión económica, social y medioambiental). En su validación, el estudio estableció relaciones causales entre la RS y otras variables como la innovación, el desempeño y el éxito competitivo.

Gangone & Ganescu (2014) crearon un modelo para evaluar la RSC basado en la teoría de las partes interesadas, con esto se construyó el Índice Nacional de Satisfacción de los Interesados (INSI), que define 26 indicadores para medir las expectativas de los grupos de interés. Además, concluyeron que existe una correlación entre el INSI y el Índice de Desarrollo Humano.

Burlakova (2014) propuso un modelo basado en los factores de calificación de la RSE e intensidad de desarrollo, los factores de calificación tienen en cuenta los datos reales de una empresa en comparación con los mejores resultados de la industria, y el coeficiente de desarrollo estima el incremento en el desempeño de la empresa en comparación con periodos anteriores.

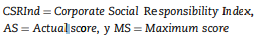

Igualmente, Janamrung & Issarawornrawanich (2015) construyen un índice de RSC a partir de los datos de la calificación KLD y la guía de RSC de la sociedad civil corporativa del Instituto de Responsabilidad de la Bolsa de Tailandia, la metodología abarcó tres componentes de la RSE (comunidad, empleados y entorno) y constó de 25 ítems. Las prácticas de RSE de las empresas se calificaron utilizando los datos de las fuentes de información pública. Después, las cifras del índice de CSR se calculan dividiendo la suma total de las puntuaciones reales de cada categoría entre la puntuación total máxima de la categoría correspondiente.

Si no se dispone de la información de una organización, los resultados son negativos, independientemente de sus acciones de RSE.

Para medir el grado de información de RS, Bonsón & Bednárová (2015) desarrollaron un índice que se realizó empleando los indicadores de AECA, el cual se calcula de acuerdo con la información reportada en los informes de sostenibilidad y consta de 26 indicadores distribuidos en tres grupos: ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Al reconocer que la información primaria proviene de los informes de sostenibilidad, significaría que existe un sesgo en otras dimensiones como la social y económica.

Por otro lado, Pinto-Ferreira, Ortigueira, Gómez, Lourido & Areal (2015) proponen una Función de Índice Económico Sostenible (FIE) basado en tres aspectos de la producción sustentable, producción, medio ambiente y sociedad desde la mirada económica. Para ello enfatiza en la obligatoriedad de diseñar un Sustainable Manufacturing System (SMS), involucrando limitaciones económicas y ecológicas, utilizando variables de producción, del ambiente y la sociedad, para maximizar la eficiencia y el equilibrio ambiental. La función propuesta es:

Donde (α, β, γ) son el peso de cada componente en el proceso de toma de decisiones. Se consideran variables como materiales, energía, agua, residuos sólidos, emisiones, empleados, proveedores y consumidores.

Carroll et al. (2016) postularon la medida D-SOCIAL-KLD, estudio dinámico de responsabilidad/desempeño social corporativo con IRT Analytics. El diseño del modelo está concentrado en la utilidad o beneficio que una empresa recibe al implementar una política en particular, referente a RSE, utilizando la teoría de respuesta al ítem (TRI).

Posteriormente, Jiménez, Martínez & López (2016) postularon una lista de indicadores de la RS en el ámbito de la universidad (RSU); la propuesta la realiza con base en la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de la GRI. La propuesta se desarrolla de lo general a lo particular, individualiza los indicadores hacia el sector de la educación, específicamente al ámbito universitario. Así mismo, Sánchez-Hernández & Mainardes (2016) proponen un modelo para medir la RSU utilizando constructos existentes y adaptados al contexto de las instituciones de educación superior (IES). La medida comprende 29 indicadores divididos en tres construcciones: (1) orientación hacia la gestión responsable, (2) orientación a programas de educación responsable, (3) orientación a programas de investigación responsable.

Desde otra perspectiva, Latif (2017) desarrolló una escala de medición para la RSU, a través de la identificación de los determinantes clave. El estudio concluyó que la RSU tiene siete dimensiones: responsabilidades operativas, de I&D, de las partes interesadas, legales, ética, participación filantrópica, y participación comunitaria. Estos estudios revelan un profundo interés por medir el impacto social de las universidades en la sociedad, resaltando que la organización universitaria tiene una gran responsabilidad ante la comunidad en general.

Posteriormente, Wuttichindanon (2017) elaboró un conjunto de índices de RSC para estimar su divulgación, los índices se componen a partir de tres fuentes: índice KLD, CSRI y Janamrung & Issarawornrawanich (2015). Además, asegura que las cinco principales divulgaciones de RSE de acuerdo con 43 índices fueron: preocupaciones de derechos humanos e igualdad, tener una política de lucha contra la corrupción, donaciones generosas, salud y seguridad en el trabajo, entrenamiento de competencia, entre otras.

United Nations (2018) desarrolló un índice bursátil constituido por un grupo de empresas. El modelo está basado en los diez principios del Pacto Mundial impulsados por la ONU (principios sobre derechos humanos, sobre normas laborales, sobre medio ambiente y sobre gobernabilidad). El modelo relaciona el desempeño corporativo en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno con un requerimiento de rentabilidad.

Otras propuestas de medición

Martínez, Pérez & Rodríguez del Bosque (2013) desarrollan una escala de percepción de la RSC en el sector del turismo, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, los indicadores los formula después de una revisión de la literatura y una investigación cualitativa. El instrumento fue elaborado, siguiendo la metodología de Churchill (1979). No obstante, el estudio está enfocado en la industria turística del alojamiento, por lo tanto, no es generalizable a toda la industria y a otros sectores.

Jonikas (2014) expresa un marco conceptual para medir el valor creado mediante la RSE, el modelo tiene en cuenta las alternativas de medición de valor de la responsabilidad económica, legal, ética y filantropía de las empresas, y examina las características de valor compartido. En el modelo postula 33 cuestiones y medidas multidimensionales, en donde mezcla diferentes tipos de metodología (encuestas, indicadores, estadísticas, análisis). El marco conceptual abarca las diferentes dimensiones de la RSE, es claro y sintetiza las preocupaciones de los grupos de interés, los objetivos y la manera de poder medirlos.

Morioka, Evans & Carvalho (2016) proponen un marco integral para medir el desempeño de un modelo de negocio sostenible (SBM) armonizando el prisma de desempeño con los componentes de negocio de la propuesta de valor. Sin embargo, la investigación muestra un sesgo en los datos recopilados ya que se originan de informes autodeclarados de las empresas, así mismo, la información es limitada ya que las empresas no informan muchas actividades. En la tabla 2 se sintetizan las propuestas de medición de la RSE.

Tabla 2 Resumen de propuestas para medir la RSE

Fuente: elaboración propia con base Nazari et al. (2017), Barrena-Martínez et al. (2017), United Nations Conference on Trade and Development (2008), Vitezic (2010), Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2010), Focacci (2011), Luna-Gonzalez & Rodríguez-Hurtado (2012), Rahman & Post (2012), Gallardo-Vázquez et al. (2013), Gangone & Ganescu (2014), Burlakova (2014), Janamrung & Issarawornrawanich (2015), Bonsón & Bednárová (2015), Pinto-Ferreira et al. (2015), Carroll et al. (2016), Jiménez et al. (2016), Sánchez-Hernández & Mainardes (2016), Latif (2017), Wuttichindanon (2017), United Nations (2018), Martínez et al. (2013), Jonikas (2014), Morioka et al. (2016).

Discusión y conclusiones

Se observa en la literatura que se han realizado varias propuestas para medir la RSE. Estas involucran análisis de contenido, índices de reputación, indicadores (únicos o múltiples), entre otros, la mayoría tiene críticas y limitaciones (Gallardo-Vázquez et al., 2013). Los resultados de este artículo son un punto de partida en el debate sobre la formulación de nuevas formas de medir la RSE.

La revisión de las formas de medir la RSE permitió agruparlas principalmente en dos tipos: reportes de RSE e indicadores únicos y múltiples. Esta clasificación evidencia que existe un gran número de propuestas y baterías de indicadores, sin embargo, los esfuerzos para estandarizarlos no han tenido efecto, se destacan las memorias de sostenibilidad de la GRI.

El artículo demuestra que en la literatura reciente no se evidencia un desarrollo teórico sobre las formas de medir la RSE, pero los informes siguen siendo la principal manera de medirla en las empresas. Se destacan propuestas en donde analizan la RSE de las políticas de recursos humanos y el continuo esfuerzo de estandarización de indicadores como las normas GRI e ISO 26000.

Sobre los indicadores únicos o medidas, se observa que la principal ventaja es la disponibilidad de datos y la comparabilidad (Galant & Cadez, 2017). No obstante, su desventaja es que se enfocan en una sola dimensión de la RSE, algo que es incompatible con los enfoques de RSE que enuncian la multidimensionalidad del concepto.

Por lo que se refiere a futuras investigaciones, sería de gran interés profundizar en las maneras de medir el impacto o los resultados de la RSE en los diferentes grupos de interés, con el fin de validar si las acciones de RSE de las empresas cumplen con sus objetivos de RSE trazados. Otra cuestión de relevancia es fomentar propuestas que faciliten la adopción de estándares en empresas pequeñas y de países en desarrollo.