Introducción

El carácter activo de la mente conduce a los seres humanos desde muy pequeños a interrogarse sobre los fenómenos de su entorno y a construir explicaciones de lo que acontece, con apoyo en sus mayores, sus pares y de su propia experiencia. Desde los primeros años, niños y niñas especulan “teorías” sobre el mundo natural y social, lo que es objeto de investigación constante en áreas como la psicología cognitiva y la educativa. Aunque es propio de las ciencias formularse preguntas, plantear hipótesis, buscar evidencias, analizar la información, ser rigurosos en los procedimientos, comunicar sus ideas, argumentar con sustento sus planteamientos, trabajar en equipo y ser reflexivos sobre su actuación, en un mundo lleno de información es necesario que las personas estén preparadas para tomar decisiones fundamentadas en la crítica objetiva.

El Ministerio de Educación Nacional en los Estándares básicos de competencias de Ciencias manifiesta que “formar en ciencias en la educación básica y media significa contribuir a la consolidación de personas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su ser” (p. 96). Por consiguiente, una de las metas de la formación en ciencias debe ser la de educar personas que tengan la capacidad de asumir posturas críticas y reflexivas ante aquello que se da por establecido, teniendo en cuenta los aportes del conocimiento científico, con base en la generación de competencias críticas y naturalistas.

Moreno y Velásquez (2017) consideran que el pensamiento crítico [PC] “es un proceso intelectual que se activa cuando el sujeto asimila la información, la procesa, la interpreta, la infiere y produce un conocimiento que aplica a la práctica demostrando una actitud positiva” (p. 58). En el mismo sentido, Tamayo (2014) sostiene que “la educación debe aportar a la formación de pensamiento crítico en los estudiantes” (p. 31). Sin embargo, en la práctica se evidencia poco desarrollo de las habilidades del PC, lo cual se traduce en estudiantes pasivos y poco críticos, con exigua capacidad de cuestionamiento frente a las problemáticas que les plantea el entorno inmediato. Por lo tanto, es necesario emprender acciones que faciliten a los estudiantes “ser capaces de reflexionar, de experimentar y de crear sus propios conceptos a partir de la experiencia. Dicha aptitud permitirá desarrollar su capacidad de reflexionar, interpretar y emitir juicios sobre las opiniones de otros, dentro de sus actividades educativas” (Febres, Pérez & Africano, 2017, p. 271).

El interés sobre la formación del PC surge a partir de la observación del entorno social y de los evidentes problemas de relación con el entorno natural. La experiencia particular al interior de los grupos de estudiantes de grado cuarto de primaria evidencia un nivel inicial de inteligencia naturalista [IN] que podría calificarse como intuitiva. Sin embargo, como estas edades son un momento vital para el aprendizaje de todo nuevo conocimiento, con frecuencia son escasamente aprovechadas desde la formación en ciencias naturales y, en general, desde el desarrollo del currículo en la escuela.

Teniendo en cuenta dicha problemática, la investigación partió de la integración práctica del PC en la formación de la IN en estudiantes de cuarto grado de primaria, con la premisa de la existencia de necesidades de cognición [NC], traducidas como la voluntad o disposición de uso de dichas habilidades. Se trató de contrastar la hipótesis de que la exposición de los niños a programas de formación de la inteligencia naturalista [PFIN] tiende a mejorar sus habilidades personales de PC, y de que dicho mejoramiento se relaciona con niveles de disposición y uso de tales habilidades. La pregunta central es: ¿cuál es el efecto de un PFIN sobre el desarrollo de habilidades de PC y la NC en niños y niñas de cuarto grado de primaria?

Marco conceptual

De acuerdo con Paul (1993), el PC hace referencia al modo de pensar acerca de un tema, contenido o problema. A su vez, Fisher (2008) señala que el PC es “un proceso activo, persistente y minucioso que implica un impacto considerable sobre algo o alguien” (p. 1). Por su parte, Kabalen (2012) ha considerado el PC como un proceso que implica el planteamiento de preguntas, la definición de problemas, el análisis de suposiciones. De igual manera, McPeck (1981) considera que enseñar el PC en un ambiente abstracto no proporciona ningún beneficio educativo a para el estudiante, lo cual implica que su aprendizaje debe producirse en escenarios prácticos.

Por su lado, Facione (citado por Ceolin, González, Ruiz & Heck, 2017) considera el PC como un juicio voluntario y autorregulador que media la “explicación de la evidencia, conceptual, metodológica, y consideraciones contextuales o de criterio sobre las cuales el juicio se basa” (p. 8). En esta línea, Lipman (1990) ha considerado que el PC y un pensamiento creativo interactúan y generan un pensamiento de orden superior.

En esta misma orientación, Swartz y Perkins (1990) reiteraron que el PC es un conjunto de habilidades que puede ser enseñado en un programa o curso donde se considere la naturaleza de las habilidades de pensamiento y la evidencia de que las personas pueden aprender a pensar mejor.

Para esta investigación se adopta la postura teórica de Halpern (1996), en consonancia con la de Facione y Facione (1992), los cuales consideran que ser un buen pensador significa, no solo poseer habilidades de PC, sino también poseer motivaciones, actitudes, valores y hábitos mentales, para lo cual se debe partir de los intereses propios de los estudiantes, de sus NC y de las temáticas disciplinares con repercusiones sociales, para transformar la visión de una enseñanza tradicional por una enseñanza que permita tanto comprender los conceptos disciplinares, como favorecer procesos de PC.

Con base en estos estudios, es manifiesta la importancia de desarrollar en los estudiantes habilidades del PC, las cuales Halpern (1996) define como estrategias que posibilitan un resultado deseable cognitivamente, cuyo propósito es motivado, razonado y orientado a metas. En tal sentido, él considera que un pensador crítico debe contar con las habilidades de comprobar hipótesis -en la cual las ideas transitorias generan posibles soluciones o razones explicativas de un hecho, situación o problema-; de razonamiento verbal - habilidad para comprender y defenderse de las técnicas persuasivas que se encuentran en el lenguaje cotidiano-; de análisis de argumentos -necesaria para identificar e interpretar información, al establecer principios de clasificación, relación de significados de forma lógica y coherente-; de probabilidad e incertidumbre - habilidades que determinan cuantitativamente la posibilidad de que ocurra un determinado suceso-; además de la habilidad de analizar y evaluar diferentes alternativas para la toma de decisiones y solución de problemas -la cual permite identificar y definir un problema, seleccionar información relevante y contrastarla con diferentes alternativas de solución- (Halpern, 2009).

Sin embargo, en el ámbito cognitivo el individuo no solo debe contar con las habilidades para practicar su PC, sino estar motivado y dispuesto a ponerlas en práctica ante los problemas que le plantea su contexto. “Se trata de generar individuos que aprendan a aprender, razonen, reflexionen, que no sean simplemente receptores de conocimiento, sino más bien generadores de ideas a partir de él, que sean capaces de tomar decisiones y adoptar posturas” (Aznar & Laiton, 2017, p. 73).

Por otra parte, la NC es, según Cacioppo y Petty (1982), “la tendencia de un individuo a participar y disfrutar el pensamiento” (p. 116), la cual se mide a través de la escala Need for Cognition, que permite clasificar a las personas a lo largo de un continuo entre aquellas que se divierten realizando actividades cognitivas - puntuaciones altas en NC- y las que evitan pensar, salvo cuando las demandas situacionales lo requieran -puntuaciones bajas en NC-.

Metodología

Contexto

La investigación fue realizada en una institución educativa de carácter oficial en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. La población objeto de estudio corresponde a 99 estudiantes con edades que oscilan entre 9 y 12 años, que en su momento cursaban cuarto grado de educación básica primaria, dispuestos en tres grupos intactos -según organización escolar-, cada uno conformado por 33 estudiantes.

Diseño metodológico

El enfoque del estudio es cuantitativo, con contraste de hipótesis mediante aplicación de prueba t de Student para grupos relacionados frente a las puntuaciones medias obtenidas de los participantes. Los grupos no control -experimentales- estuvieron compuestos por niños y niñas de los cursos 402 [G1] y 403 [G2]. El curso 401 fue el grupo control [G control]. De igual modo, dada la naturaleza de los datos, y para realizar un contraste de variables con mayor precisión, se analizaron las correlaciones entre las puntuaciones obtenidas por los participantes durante el postest - organizadas según nivel de desempeño por niños y niñas-. Para ello se recurrió a la correlación de Sperman -variables de categorías transformadas por niveles-. El coeficiente de correlación de Spearman, ρ [rho], es una medida de la correlación -la asociación o interdependencia- entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. El estadístico ρ viene dado por la expresión:

Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. N es el número de parejas de datos.

La prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación de Sperman sería:

Hipótesis nula (H0) r Sperman = 0

Hipótesis de trabajo (H1): r Sperman 0

Donde se tiene que, si el p-valor es igual 0 = se acepta la H0 -

No hay correlación entre variables. Si el p-valor es diferente de 0 = se acepta la H1, se rechaza la H0 por lo tanto, existe correlación entre variables.

Como instrumentos para la recolección de información se emplearon el modelo HCTAES de Halpern (2006) y la escala Need for Cognition (Cacioppo & Petty, 1982), con medición en dos momentos: uno antes del tratamiento experimental -pretest- y otro al finalizar el PFIN para el desarrollo del PC -postest-.

Instrumentos

El instrumento para procesar las variables de PC fue el modelo HCTAES de Halpern (2006), el cual incluye cinco categorías - comprobación de hipótesis; razonamiento verbal; análisis de argumentos; probabilidad e incertidumbre; y toma de decisiones y solución de problemas-. El instrumento contempla 25 ítems en modalidad de preguntas abiertas y cerradas. Estas categorías de habilidades de PC se usan comúnmente en medidas diseñadas para evaluar los resultados educativos. El instrumento ha sido aplicado para medir el alcance de programas de intervención cognitiva en múltiples investigaciones relacionadas con el fortalecimiento de las habilidades del PC en el contexto colombiano, entre las que sobresalen: el programa de intervención cognitiva para el desarrollo del PC dentro del currículo de ciencias de Beltrán y Torres (2009), el programa educativo basado en la competencia científica para el desarrollo del PC -Critical Scientific Investigation-de Gómez (2015) y el programa de PC basado en habilidades para la vida de la ONG Fe y Alegría de Colombia, adaptado por Jaimes y Ossa (2016).

Según el diseño planteado, para la medición de las habilidades de PC, se aplicó a los tres grupos participantes el test HCTAES para medir habilidades de PC en situaciones cotidianas. Dado que dicho test está debidamente estandarizado, se usó la escala establecida por Halpern (2006).

Tabla 1 Puntajes según tipo de pregunta.

| Comprobación de hipótesis | Razonamiento verbal | Análisis de argumentos | Probabilidad de incertidumbre | Toma de decisiones y solución de problemas | Total | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Pregunta abierta | 19 | 14 | 22 | 17 | 22 | 94 |

| Pregunta cerrada | 9 | 9 | 19 | 7 | 38 | 100 |

| Total por habilidad | 46 | 22 | 41 | 24 | 61 | 194 |

Fuente: Halpern (2006).

Con base en los puntajes anteriores, se realizó una clasificación de acuerdo con la escala de niveles de pensamiento propuesta por Halpern (2006):

Tabla 2 Puntajes en HCTAES: nivel de habilidades de pensamiento.

| Nivel de pensamiento | |

|---|---|

| Nivel | Puntaje en HCTAES |

| 1 | 0-39 |

| 2 | 40-78 |

| 3 | 79-116 |

| 4 | 117-155 |

| 5 | 156-194 |

Fuente: Halpern (2006).

En consonancia con el diseño propuesto para determinar el nivel de desarrollo de las habilidades de PC, estas han sido categorizadas según la propuesta de Navarro y Gómez (2015), que contempla cinco subescalas en niveles.

Tabla 3 Escala para la medición del nivel de habilidades de PC en pretest.

| Categorías | Nivel A Muy bajo | Nivel B Bajo | Nivel C Medio | Nivel D Alto | Nivel E Superior |

|---|---|---|---|---|---|

| % de desarrollo de habilidad cognitiva | 0% - 20% | 21% - 40% | 41% - 60% | 61% - 80% | 81%- 100% |

Fuente: Navarro y Gómez (2015).

A su vez, el instrumento para medir necesidades de cognición se rigió por la escala Need for Cognition, que es un instrumento de evaluación que mide cuantitativamente “la tendencia de un individuo a participar y disfrutar del pensamiento” (Cacioppo & Petty, 1982, p. 116). La versión española mantiene los 18 ítems de la versión original. Las respuestas se codifican en una escala de diferencial semántico de 1 a 5 puntos, siendo 1 “nada característico de mí” y 5 “muy característico de mí”.

El PFIN estuvo organizado en una secuencia didáctica basada en las categorías del método de enseñanza problémica, las cuales permiten un enfrentamiento de los estudiantes a contradicciones que deben resolver con activa participación, a fin de lograr un mejor aprendizaje, que se traduce en aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer. Majmutov (1983) se rige por el método de la búsqueda parcial, en el cual se parte del problema, se organiza la búsqueda de la solución y se exponen los elementos contradictorios por parte del profesor.

Resultados

Medición de habilidades del PC mediante el test HCTAES

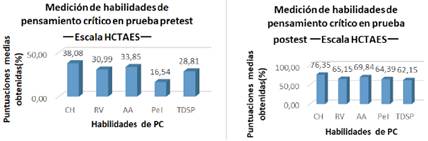

En el G1 se evidencian cambios en las puntuaciones obtenidas (figura 1).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Contraste del nivel de habilidades de PC: pretest y postest en G1.

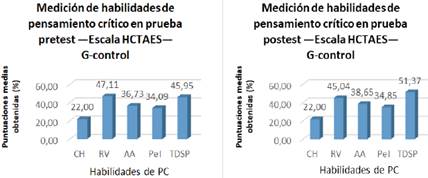

En el G control (figura 2) se evidenciaron cambios en las puntuaciones obtenidas.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Contraste del nivel de habilidades de PC: pretest y postest en G control.

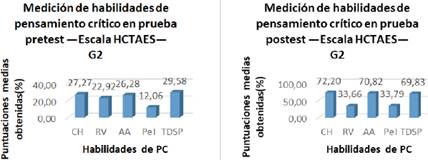

En el G2 (figura 3) se evidenciaron los siguientes cambios en las puntuaciones obtenidas.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Contraste del nivel de habilidades de PC: pretest y postest en G2.

El análisis detallado de los estadísticos mostró cambios en todas las variables que miden habilidades de PC desde la perspectiva del HCTAES. Se muestra que los valores de las medias [μ] en las puntuaciones totales se han incrementado a partir de la participación en el PFIN de forma significativa; la media μ=59,76 pasa a puntuar después del tratamiento experimental en μ=131,45.

Igualmente, se observa un incremento en las modas de manera positiva. Por ejemplo, en la variable comprobación de hipótesis, se verifica un cambio notable de M=34,78: sufre un incremento a M= 82,61. Así ocurre en todos los casos. Esto indica desde la perspectiva descriptiva la efectividad del PFNI.

En G2, el análisis detallado de los estadísticos enseña cambios en todas las variables que miden habilidades de PC desde la perspectiva del HCTAES. Se muestra que los valores de las medias en las puntuaciones totales se han incrementado a partir de la participación de los estudiantes en el PFIN de forma significativa: la media μ=54,55 pasa a puntuar después del tratamiento experimental en μ=128,94.

En este grupo se observa un incremento en las modas de manera positiva. Por ejemplo, en la variable comprobación de hipótesis, se verifica un cambio notable de M=30,43: tiene un incremento a M=73,91. Así ocurre en los demás casos de las variables. Se confirma, al igual que con el grupo G1, la efectividad de la intervención mediante el PFIN en la mejora de las habilidades de PC.

En cuanto al G control, el análisis detallado de los estadísticos muestra que los valores de las medias en las puntuaciones totales fueron prácticamente similares. La media μ=71,76 en el pretest pasa a ser en el postest de μ=75,58, una situación que demuestra cambios no significativos, lo que se concilia con el hecho de que este grupo no se expuso PFIN, con el cual sí se intervino a los grupos experimentales.

Se observa que las demás medidas de tendencia central, modas y medianas, muestran mínimas variaciones que solo pueden catalogarse como de permanencia de los estudiantes en la situación inicial en cuanto a habilidades en PC.

Obtenidas las puntuaciones por cada una de las habilidades, se procedió al análisis de las puntuaciones globales de habilidades de PC para cada individuo y grupo. Para categorizar los niveles alcanzados se recurre a la escala propuesta por Halpern -cinco niveles-.

El análisis de los resultados obtenidos da cuenta del evidente cambio en todos los grupos. Sin embargo, en los grupos G1 y G2 se observa un mayor incremento entre las puntuaciones obtenidas, que sugiere la efectividad del PFIN para fortalecer habilidades de PC.

El G1-que registró puntuaciones del 12,1% en el nivel 1 [0-39] y un 87,9% en el nivel 2 [40-78]- después de la intervención en el PFIN registra un ascenso en sus niveles de desempeño en habilidades globales: nivel 3 -27,3%- y nivel 4 -57,6%-. Se llega incluso al más alto nivel de la escala, 5 -15,2%-.

El G2 -donde el 100% de los participantes estaba en el nivel 2 [40-78]- después del PFIN registra un ascenso en sus niveles de desempeño en habilidades globales: nivel 3 -6,1%- y nivel 4 -90,9%-. Solo un individuo quedó en el nivel 2 -3%-.

En el G control -donde el 100% de los participantes estaba en el nivel 2 [40-78]- el 90,9% aún permanece en el mismo nivel. El 9,1% de los estudiantes sin intervención del PFIN ha pasado al nivel 3.

Como se observa, desde la perspectiva descriptiva, el PFIN ha generado un efecto en los niveles de desempeño de los estudiantes participantes -G1 y G2- respecto al desarrollo de habilidades de PC. Asimismo, se observa que el grupo no intervenido -G control- presenta muy pocos casos -3- con incremento en el nivel de habilidades de PC. Para dar cuenta precisa de los cambios, con apoyo en las pruebas adecuadas, se realiza el contraste estadístico de hipótesis para verificar la significancia de los cambios observados.

Se observa que en todos los grupos el P-valor (sig) (0.00) es menor al alfa (0.05) determinado inicialmente para todos los casos del estudio. Por lo tanto, se acepta entonces la H1, el P- valor (sig) es mayor que el alfa (0.05).

Además, de acuerdo con los resultados del análisis estadístico de las medias, en el G control los estudiantes que no recibieron formación y/o refuerzo para potenciar sus habilidades de PC conservaron bajos niveles. Solo un pequeño grupo de tres estudiantes pasó al siguiente nivel, lo cual no supera el valor medio.

Se puede inferir que sin intervención existe un escaso crecimiento en el desarrollo de estas habilidades. De allí surge la importancia de la intervención deliberada y el diseño adecuado de los programas de formación al respecto.

Análisis general de variables NC

Como parte complementaria del estudio desarrollado para determinar el efecto del PFIN sobre el desarrollo de habilidades de PC en estudiantes de educación básica primaria, se incluyó un análisis de una de las variables más importantes acerca de las disposiciones, la NC.

La escala de NC pide a las personas que califiquen hasta qué punto están de acuerdo con cada una de las 18 afirmaciones sobre la satisfacción que obtienen al pensar. La escala pide a los participantes que describan en qué medida están de acuerdo con cada enunciado usando una escala de 9 puntos con los siguientes valores:

+4 = acuerdo muy fuerte, +3 = acuerdo fuerte, +2 = acuerdo moderado, +1 = acuerdo leve, 0 = ni acuerdo ni desacuerdo, -1 = desacuerdo leve, -2 = desacuerdo moderado, -3 = desacuerdo fuerte, -4 = desacuerdo muy fuerte. De las 18 afirmaciones de la escala de Necesidad de Cognición, 9 tienen puntuación inversa. El puntaje final para cada individuo es un recuento de los puntos individuales de cada una de las 18 preguntas. (Cacioppo & Petty, 1982).

Los puntajes altos indican que los participantes se involucran fácilmente en el pensamiento sobre los temas, disfrutan el proceso de pensamiento y están motivados para aplicar sus habilidades de pensamiento con pocas indicaciones. Es probable que esas personas puedan procesar y sistematizar la información, clasificando lo irrelevante de lo importante (Cacioppo, Petty & Feng, 1984). En un contexto educativo, estos rasgos y habilidades aprendidas, particularmente la capacidad de procesar información de manera eficiente, pueden vincularse con un mayor rendimiento académico (Gulgoz & Sadowski, 1995). Los puntajes de NC no están influenciados por el hecho de que un individuo sea hombre o mujer, o por su estilo cognitivo. En general, la confiabilidad y validez de la escala dependen de su uso en el formato completo de 34 ítems o de 18 ítems, a diferencia de la selección aleatoria o específica de preguntas individuales.

Con el procedimiento desarrollado, se hizo la medición de NC en los estudiantes participantes. Se establecieron igualmente dos momentos: uno antes del tratamiento experimental -pretest- y otro al finalizar el PFIN -postest- al que fueron sometidos los grupos -G1, G2 y G control-.

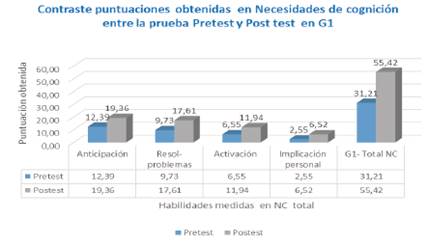

En el G1 (figura 4) se evidenciaron cambios en las puntuaciones obtenidas.

Igualmente, en el G2 (figura 5) se evidenciaron cambios en las puntuaciones obtenidas.

Fuente: elaboración propia.

Figura 5 Contraste del nivel de habilidades de NC entre pretest y postest en G2.

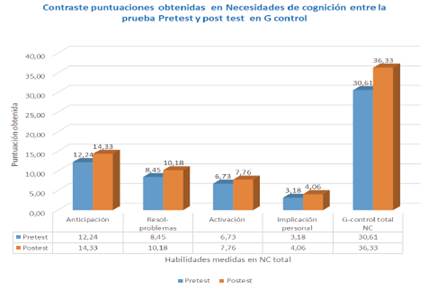

En el G control (figura 6) se evidenciaron ligeros cambios en las puntuaciones obtenidas.

Fuente: elaboración propia.

Figura 6 Contraste del nivel de habilidades de NC entre pretest y postest en G control.

En síntesis, al hacer el análisis general de las puntuaciones y contrastar estadísticos descriptivos entre el pretest y el postest -principalmente el valor de la media-, se revelan los cambios ostensibles que las puntuaciones han experimentado entre los momentos pretest y postest en los grupos G1 y G2, luego de un proceso de intervención experimental. En el caso del G control, aunque se registran cambios, no son tan notables como en los grupos experimentales: se pasa de una media μ=30,61 a μ=58,33.

El análisis específico de los estadísticos y su comparación entre las puntuaciones obtenidas en las pruebas pretest y postest en los grupos del estudio evidencian cambios en todas las variables que miden la escala de NC. Se muestra que los valores de las medias en las puntuaciones totales se han incrementado a partir de la participación en el PFIN. Esto indicaría, desde la perspectiva descriptiva, la efectividad del PFIN, tanto en el desarrollo de habilidades como en la disposición para pensar.

El análisis de los resultados da cuenta del cambio en todos los grupos. Sin embargo, en los grupos G1 y G2 se observa un mayor incremento en las puntuaciones obtenidas, lo que sugiere la efectividad del PFIN sobre las NC en los estudiantes participantes en los grupos experimentales.

Tabla 4 Puntuación total pretest NC -agrupado-

| Rol del grupo en el estudio | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| G1 | Válidos | [15-29] Nivel B | 14 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |

| [30-44] Nivel C | 1 9 | 57.6 | 57.6 | 100,0 | ||

| Total | 33 | 100,0 | 100,0 | |||

| G2 | Válidos | [15-29] Nivel B | 3 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

| [30-44] Nivel C | 30 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | ||

| Total | 33 | 100,0 | 100,0 | |||

| G control | Válidos | [15-29] Nivel B | 7 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |

| [30-44] Nivel C | 26 | 78,8 | 78,8 | 100,0 | ||

| Total | 33 | 100,0 | 100,0 | |||

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5 Puntuación total postest NC -agrupado-

| Rol del grupo en el estudio | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| G1 | Válidos | [45-59] Nivel D | 29 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |

| [60-72] Nivel E | 4 | 12,1 | 12,1 | 100,0 | ||

| Total | 33 | 100,0 | 100,0 | |||

| G2 | Válidos | [45-59] Nivel D | 30 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |

| [60-72] Nivel E | 3 | 9,1 | 9,1 | 100,0 | ||

| Total | 33 | 100,0 | 100,0 | |||

| G control | Válidos | [30-44] Nivel C | 33 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: elaboración propia.

El análisis de estos resultados indica, desde la perspectiva de la estadística descriptiva, que se ha generado un efecto en los niveles de NC de los estudiantes sometidos a tratamiento experimental -G1 y G2-. Se observa que el grupo no intervenido -G control- igualmente presenta cambios positivos en sus puntuaciones.

Hay una diferencia significativa en las medias de NC de los estudiantes antes y después del tratamiento, por lo cual se concluye que el tratamiento genera efectos significativos sobre el mejoramiento de sus NC, es decir, un aumento sustantivo en la disposición a pensar en los participantes en el estudio de grupos experimentales. Los estudiantes de G1 y G2 incrementaron notoriamente sus niveles de desempeño en materia de NC.

De acuerdo con los resultados del análisis estadístico de las medias en el G control, los estudiantes que no reciben formación y/o refuerzo para potenciar sus NC conservan sus puntuaciones o solo ascienden al nivel medio -C-. Se puede inferir que sin intervención existe un escaso crecimiento en el desarrollo de las disposiciones. De allí surge la importancia de los programas de formación que estimulen y motiven a los estudiantes a pensar y a desarrollar habilidades al respecto.

Contraste entre estudios: habilidades del PC y NC

En la asociación entre los dos estudios, al analizar la relación entre las variables puntuación total en el desarrollo de habilidades de PC y puntuación total obtenida en NC -de cara a la prueba estadística Chi cuadrada-, las puntuaciones obtenidas por los estudiantes no se encuentran asociadas significativamente (tabla 6).

Tabla 6 Asociación entre variables puntuación total en desarrollo de habilidades PC y puntuación total obtenida en NC.

| Pruebas de chi-cuadrado | ||||

|---|---|---|---|---|

| Rol del grupo en el estudio | Valor | gl | Sig. asintótica (bilateral) | |

| G1 | Chi-cuadrado de Pearson | 1,992a | 2 | ,369 |

| Razón de verosimilitudes | 2,002 | 2 | ,368 | |

| Asociación lineal por lineal | ,179 | 1 | ,672 | |

| N de casos válidos | 33 | |||

| G2 | Chi-cuadrado de Pearson | ,330b | 2 | ,848 |

| Razón de verosimilitudes | ,601 | 2 | ,740 | |

| Asociación lineal por lineal | ,281 | 1 | ,596 | |

| N de casos válidos | 33 | |||

| G control | Chi-cuadrado de Pearson | . c | ||

| N de casos válidos | 33 | |||

| a. 4 casillas -66,7%- tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,61. | ||||

| b. 5 casillas -83,3%- tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,09. | ||||

| c. No se calcula ningún estadístico porque puntuación total postest NC -agrupado- es una constante. | ||||

Fuente: elaboración propia.

Al analizar los resultados en todos los casos -G1, G2 y G control- se encuentra que el P-valor es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la puntuación final en el desarrollo de habilidades de PC no está relacionada significativamente con la puntuación final de los estudiantes en el desarrollo de NC, es decir, su disposición a pensar luego del tratamiento experimental.

En suma, los resultados obtenidos indican que los estudiantes que obtienen altas puntuaciones en el desarrollo de habilidades de PC no necesariamente alcanzan similares niveles en el desarrollo de NC. Es decir, un individuo puede poseer habilidades para pensar críticamente y no encontrarse motivado o en disposición de hacerlo. También indicaría que los resultados del programa que se reflejan en el desarrollo del PC y en NC no son directamente proporcionales en cada individuo.

De otro lado, con respecto a la correlación entre variables en estudio, para los casos G1 y G2, dado que el P-valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula Ho. Por consiguiente, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la puntuación final en el desarrollo de habilidades de PC está relacionada significativamente con la puntuación final en los estudiantes luego del tratamiento experimental. De igual modo, puede afirmarse que los cambios en las puntuaciones no se encuentran correlacionados con las variables de género -edad del padre, edad de la madre, nivel educativo del padre, nivel educativo de la madre-. Solo se evidencia que en el caso de la variable “computador en casa” se presenta correlación significativa en el G1. No obstante, se observa que el coeficiente de correlación de Sperman = 0,493, para este caso está alejado de la unidad -1,00-, lo cual indica una correlación positiva, pero débil, que, aunque puede ser considerada como apoyo a la estrategia de instrucción, difícilmente explica los cambios observados en los niveles de PC. Por consiguiente, los cambios serían explicados por la implementación y participación de los estudiantes del G1 y G2 en el PFIN para el desarrollo de habilidades de PC.

Discusión de resultados

Los hallazgos han evidenciado una relación directa entre la intervención pedagógica mediante un programa específicamente diseñado para la formación de los estudiantes en IN y los resultados de mejoramiento de sus disposiciones de pensamiento -NC- y sus habilidades en PC.

En ese sentido, el contraste de la hipótesis demuestra que la exposición de los estudiantes a un PFIN para el desarrollo del PC tiende a mejorar sus habilidades de PC. Se constata de manera positiva lo que Paul y Elder (2005) afirmaban acerca de que el pensamiento es la única capacidad que se puede usar para aprender y, si se piensa bien, se aprende bien.

En relación con el diseño del PFIN para el desarrollo del PC, su estructura y desarrollo coinciden con lo que Gallego, Castro, Montaña y Rey (2008) reiteraban acerca de que los niños solo aprenden haciendo y como resultado de la actividad y la exteriorización de sus acciones. Las tareas deben ser estimulantes, con actividades de exploración, un elemento didáctico clave en el desarrollo de PC. Ya McMillan (1987) preveía que el PC representaba un área de mejoramiento de ciertas habilidades que pueden desarrollarse de manera práctica. También en ese sentido, Norris (1989) argumentaba que estas podían enseñarse de forma práctica. Swartz y Perkins (1990) anticipaban que ello podía ser posible al abarcar un conjunto de habilidades de pensamiento en un programa o curso que posibilitara aprender a pensar mejor, ya que “el desarrollo de actividades vivenciales brinda estrategias en la construcción de conocimientos significativos al enfrentar al estudiante con la realidad desde la praxis, intereses y cotidianidad, por medio de lo que se vive, se ve y se siente” (Torres, Villamil & Pineda, 2017, p. 222).

El programa diseñado adoptó la propuesta de Harlen (2005), así se partió de la curiosidad de los niños y niñas, de sus motivaciones de aprendizaje, por lo que se consideraron pequeños grupos de trabajo que permitieran la generación de hipótesis y soluciones en conjunto. En ello coincide con Gardner (2001), en el sentido que, las capacidades esenciales de la IN, en cuanto las percepciones acerca del mundo natural, son convertidas en habilidades de pensamiento que enriquecen el aprendizaje desde una perspectiva crítica.

De esta manera, la investigación escalonó el acceso a la comprobación de la hipótesis central. La formación en IN incide en la mejora de las habilidades de PC, aunque mediadas con la previa presencia de disposiciones individuales, es decir, de NC interpretadas como la voluntad de utilizar tales habilidades ante la presencia de una situación problémica. Los niveles de medición de mejoramiento de las cinco habilidades de Halpern fueron evaluados mediante la escala propuesta por Navarro y Gómez (2015), que subdivide en cinco la escala que va de muy bajo a superior. La presencia pretest de niveles bajos y medios -1 y 2- en cada una de las cinco habilidades dentro de los tres grupos de experimentación proveyó el sustento de equivalentes niveles de baja habilidad inicial para dar comienzo a la comprobación de hipótesis.

En el análisis de contraste de resultados de pretest y postest, los estadísticos arrojados respecto a los datos del grupo control demostraron escasos cambios en los niveles de IN. A la vez, este hallazgo de contraste fortaleció la evidencia de impacto positivo de dicho programa en las puntuaciones y niveles alcanzados en los grupos experimentales G1 y G2. De hecho, en dichos grupos se observó un mayor incremento entre las puntuaciones obtenidas en los dos momentos de la prueba, lo cual sugiere la efectividad del PFIN para el desarrollo del PC.

En el procedimiento de pruebas estadísticas se acogieron precauciones analíticas propuestas por Clifford (1980), en el sentido de llegar al rechazo de hipótesis nula, siendo esta falsa, con base en el examen de los supuestos distribucionales de las muestras representadas en los tres grupos analizados, una consideración que también Trochim (2006) ve posible ante comparaciones de dos momentos de diferentes grupos de muestra. Igualmente, se anticiparon las posibles falencias de normalidad estadística de los grupos y de homogeneidad de varianza en el contraste de los dos momentos pretest y postest. La independencia y/o asociación de variables se acogió a lo previsto por Solanas, Salafranca, Fauquet y Núñez (2005), para lo cual se procedió al análisis de correlación correspondiente.

Es importante determinar la existencia de NC en los sujetos de la muestra en los tres grupos examinados mediante la escala de NC, en consonancia con Cacioppo y Petty (1982) y Cacioppo, Petty y Feng (1984). Al tratarse de un contexto educativo, la capacidad de procesar información de manera eficiente con base en la existencia de NC individuales puede vincularse a rendimiento académico más alto, con lo que se confirmaría lo previsto por autores como Gulgoz y Sadowski (1995).

La aplicación de la prueba NC siguió procedimientos longitudinalmente similares a los realizados con la aplicación de la prueba de habilidades en PC, tanto en los momentos de prueba como, posteriormente, en la validación de los parámetros estadísticos pertinentes. Los resultados pretest revelaron evidentes debilidades de sus niveles de NC, lo que significó poca disposición de pensamiento y mínima motivación de aplicación de sus habilidades de pensamiento.

Los resultados evidenciaron que los estudiantes que obtuvieron altas puntuaciones en el desarrollo de habilidades de PC como respuesta a la exposición al PFIN no necesariamente alcanzan niveles similares en el desarrollo de NC, lo cual señalaría que estos estudiantes pueden poseer habilidades de orden genético que los habilitan para pensar críticamente, pero quizá no disponer de la motivación o no estar en disposición de hacerlo. Los hallazgos confirmaron que el sometimiento al PFIN puede tener incidencia directa en el desarrollo del PC y también partir de una disposición con niveles relativamente altos de NC, pero las dos variables, en cada individuo, no necesariamente están presentes de manera directamente proporcional en cada caso.

Conclusiones

El desarrollo del proceso de investigación en torno a la formación de la Inteligencia Naturalista devela que, desde el contexto escolar, particularmente en los primeros niveles de aprendizajes, es posible y necesario su potenciación; esta tiene marcados efectos sobre el desarrollo del pensamiento crítico y el alcance de anhelados incrementos en las Necesidades de cognición; entendidas como el grado de motivación y preferencia que presentan los seres humanos hacia la actividad de pensar (Cacioppo & Petty, 1982), situación que se evidenció con las puntuaciones contrastadas entre los grupos de niños de educación básica primaria participantes del estudio.

La caracterización del estado inicial de habilidades en PC en los niños participantes y los resultados derivados del PFIN implementado entre los momentos de pretest y postest, han sugerido un incremento en todas las habilidades medidas desde el instrumento HCTAES; el resultado global reveló una media que fue incrementada ostensiblemente entre el trascurso de los dos momentos del trabajo experimental, de μ= 59,76 pasó a puntuar μ=131,45.

De igual modo, los resultados de la prueba pretest permitieron la caracterización de los niveles de desempeño en torno a NC. Así, en todos se evidenció un nivel medio de desarrollo de la NC -30 a 44 puntos-, una situación negativa de partida en el estudio, pero que dio muestra de la homogeneidad de los grupos examinados, lo cual ofreció una clara oportunidad de intervención escolar para su mejoramiento desde la implementación del PFIN, según los propósitos de la investigación. El contraste de resultados entre los momentos pretest y el postest evidenció cambios sustanciales en los niveles de NC después de participar en el PFIN.

Las marcadas diferencias identificadas entre los grupos sometidos a tratamiento -experimentales- con respecto a las puntuaciones obtenidas por el grupo control, indican la efectividad del PFIN centrada en la comprensión de conceptos estructurantes de la disciplina como también en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y en aumentar la disposición, o sea los niveles de NC de los estudiantes (Benge, 2014).

De igual forma se demostró la viabilidad de implementación de un programa de formación en el contexto de la educación primaria. Es decir, respecto a la determinación de la relación existente entre el PFIN y el desarrollo de habilidades de PC, el análisis de los resultados de los dos grupos experimentales permitió deducir que entre las mediciones de los dos momentos se produjeron cambios significativos en todos los participantes. Evidentemente, la perspectiva del alcance del estudio sugiere la existencia de correlación positiva entre el diseño e implementación del PFIN y el incremento del desarrollo de habilidades de PC. Los análisis estadísticos apoyados particularmente en la prueba de Coeficiente de correlación de Sperman enseñan que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la puntuación final en el desarrollo de habilidades de PC está relacionada significativamente con el incremento en puntuación final en todos los estudiantes de los grupos del tratamiento experimental, por lo tanto se ha rechazado la hipótesis nula (Ho) que negaba dicha relación entre variables.

Sin embargo, es de acotar que el papel de la disposición de un estudiante, frente al desarrollo de una actividad o tarea es esencial; esto es ser un buen pensador significa tanto el desarrollo de habilidades como de poseer motivaciones, actitudes, valores y hábitos mentales, correspondiente a la distinción entre ejecución- competencia (Halpern, 1996; Facione, 1990). En consecuencia, aunque se alcancen resultados evidentes que indican incrementos en el desarrollo de habilidades del PC en los estudiantes, se pueden obtener bajos resultados en NC; estas no solo dependen exclusivamente del potencial genético, aptitud o talento natural de un estudiante, sino de también de su compromiso, implicación o esfuerzo frente al desafío escolar planteado por el profesor.