Introducción

La frase "Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él", de Jean-Paul Sartre, en Tarantuviez (2018), nos remite obviamente a la plena responsabilidad que tiene el ser humano sobre el diseño y construcción de lo que es. En este sentido, "los jóvenes son responsables de todo lo que hacen, porque están dotados de una conciencia que les permite elegir en cada instante" (Perrenoud, 2012, p. 72), pero ¿hasta qué punto sus acciones están sujetas a eventos que los moldearon de forma negativa y esto repercute en su entorno escolar? En Colombia, la adolescencia y la juventud han padecido de manera directa el conflicto armado y sus secuelas (Gonzáles, ); por esta razón, muchas instituciones educativas se convierten en focos de violencia escolar, lo cual no es abordado de forma asertiva y lleva a la perpetuación de acciones y actitudes hostiles que permean el ambiente escolar.

Esta investigación1 pudo realizarse en un contexto con las características mencionadas anteriormente, allí los y las estudiantes de una Institución Educativa de carácter público, mostraban dificultades en cuanto al diálogo asertivo y la resolución de conflictos, fundamentalmente, como reflejo de las vivencias personales, aunado a la falta de espacios para reconocer la construcción de memoria del otro y los conflictos individuales que permeaban el colectivo.

Para abordar esta situación, uno de los componentes más importantes fue tomado desde la Cátedra de la Paz, la cual es una iniciativa creada por el Gobierno Nacional de Colombia, junto con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través del decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015, relacionado con la implementación de la Cátedra de la Paz, en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado. En este orden de ideas, cabe resaltar que el objetivo principal de la Cátedra de la Paz es "crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población" (MEN, ).

Por consiguiente, la investigación situó las experiencias de vida de los estudiantes y permitió involucrar el contexto educativo como pretexto para la construcción de memoria, y la recopilación de narrativas encaminadas hacia nuevas posibilidades de escucha y tolerancia que permitiera generar espacios de reflexión y diálogo sobre la cultura de paz, así como del mejoramiento de la calidad de vida.

En vista de lo anterior, propusimos la siguiente pregunta ¿Cómo entender la situación social de los estudiantes a partir de las narrativas de vida en el contexto social en donde viven y se educan? Por lo cual, analizamos e interpretamos el contenido de las narrativas de vida en donde la práctica de la introspección educativa contribuye al desarrollo de la libre personalidad de los estudiantes en edades vulnerables como la adolescencia (Aldana-Gutierrez, 2021). Asimismo, la importancia que plantea conseguir una paz estable y duradera abre la necesidad a que los maestros dentro de su función social puedan cumplir un rol fundamental como mediadores y formadores de ciudadanos capaces de construir comunidades más pacíficas, democráticas, participativas, incluyentes y justas (MEN, ).

Revisión de la literatura

Los constructos expuestos a continuación mencionan las narrativas, las memorias que se tienen sobre experiencias negativas de vida, la identidad y el rol docente. "Se propone, ante todo, un interés epistemológico que cuestione la producción intelectual de un problema educativo en el marco de las políticas públicas para la construcción de paz" (Caballero-León, 2020, p. 108).

Para desarrollar el estado del arte sobre los estudios de las narrativas de vida se hizo un rastreo en bases de datos, dentro del contexto educativo, "ya que la escuela es el principal escenario formativo y de socialización del individuo, allí se consolidan los imaginarios, realidades, subjetividades y conductas del estudiante" (Gutiérrez-Torres & Buitrago-Velandia, 2019, p. 167). Para entender la situación de los participantes dentro del contexto escolar, fue necesario analizar sus narrativas de vida a través de la memoria y, a partir de estas experiencias, las mismas se pudieron utilizar como mecanismo transformador, considerando que las emociones ocuparon un lugar importante, ya que estas permitieron a los sujetos ser parte activa en la sociedad y abrir espacios de construcción de paz en las comunidades (Peltier-Bonneau & Szwarcberg, 2019).

Para hacer un acercamiento al concepto de memoria, el sociólogo francés Maurice Halbwachs (1995) articula tres tesis. Primero, el pasado no se conserva, sino que se reconstruye a partir del presente. La segunda establece que la memoria individual existe en la medida en que participa de la memoria social ya existente, es decir la memoria del colectivo es una condición de la memoria individual. Finalmente, el pasado puede justificar la declaración presente. Lo que distingue la perspectiva de Halbwachs () de sus predecesores y contemporáneos es su compromiso con la construcción colectiva de la memoria, que se logra a través de la interacción y la comunicación, es decir, que las personas consolidan memorias y recuerdos en relación con las circunstancias sociales o las personas que los rodean.

De este modo, la memoria es algo inabarcable que se encuentra en permanente construcción, y aunque se refiere al pasado, se configura en el presente en los procesos, subjetivos y fragmentados, de recordar que dependen de los intereses y las necesidades actuales de los que recuerdan. (Urbanczyk, 2019, p. 3)Así pues, independientemente de la disciplina o de la tradición académica que se trate, narrar a partir de las memorias se refiere a la estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias para construir una historia individual o colectiva, a partir de esos recuerdos que permitan a la construcción de paz un camino inspirado en el respeto y rigor a la palabra, ya que "la educación para la paz está en manos de personas que sensibles y sensibilizadas contribuyen, desde su ámbito de actuación, a una sociedad más justa" (Amar, 2020, p. 57).

En este sentido, se dirige la mirada hacia lo que permita lograr una identidad (la cual tiene un componente fenomenológico), que viene dada por la expresión personal del estado introspectivo de los individuos a partir de las vivencias y sentimientos de los sujetos, pero existe junto a los mecanismos de intersubjetividad, teniendo en cuenta la importancia de sus interacciones en determinados contextos y situaciones. Así pues, desde una perspectiva sociocultural, la identidad es un proceso dinámico de construcción de una narrativa autobiográfica personal, en la que una persona transita por historias de vida o narrativas que dan sentido y unidad a hechos significativos (Bruner, 2004).

Estos constructos permiten fortalecer el rol docente que incide desde su ejercicio, al ser guía y modelo, para seguir con respecto a la formación de relaciones y vínculos interpersonales que se pueden generar en el contexto educativo (Gutiérrez-Torres & Buitrago-Velandia, 2019). De este modo, las habilidades sociales enmarcadas en las actividades de diálogo incentivan a docentes y estudiantes al análisis y participación en temas sociales a través de conversaciones, basadas en experiencias y conocimientos previos del conflicto colombiano. Como lo expresa Etxeberria (2013), para la construcción de una memoria social que sea aceptada se debe acudir a todas las fuentes de la memoria, todo lo que comprenden los espacios que permitirán tomar esos recuerdos y transformarlos, ya que estas son las huellas que han dejado los diferentes hechos de violencia.

Narrar a través de la memoria y permitir que las interacciones sean significativas, ayuda al ejercicio autorreflexivo, en el cual "las víctimas del conflicto pueden utilizar las experiencias negativas como mecanismo transformador" (Baron, 2015, p. 123). Al hacerlo, las víctimas se convierten en sujetos activos de la sociedad, en la medida en que transforman sus experiencias generadas por el conflicto en un constructo hacia comunidades de paz. Por el contrario, si "cuando los participantes, principalmente víctimas del conflicto armado, niegan sus emociones derivadas de una ofensa, observamos que se generan fenómenos de somatización que demuestran la insuficiencia de la resiliencia individual" (Peltier-Bonneau & Szwarcberg, 2019, p. 197).

Asimismo, se quiso hacer una aproximación teórica desde la perspectiva de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, para que los participantes tuviesen la capacidad de comunicarse en inglés y que otras personas conocieran sus realidades. Por esta razón, como menciona Aldana-Gutierrez et al. (2020), la educación para la paz y los artefactos de la memoria en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, recogen las experiencias de los estudiantes de inglés que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, los cuales merecen reconocimiento, reconstrucción y reparación. Este ejercicio, a través de los artefactos de la memoria se convirtió en recurso de apoyo que permitió procesos de resiliencia a través de intervenciones didácticas y apoyo docente.

Finalmente, también es necesario presentar las ideas de Hurie (2018), quien cree que "la enseñanza del inglés no constituye un componente fundamental para la construcción de paz en Colombia" (p. 349). El autor, al igual que Dussel (2008), señala que para alcanzar una paz que sea estable y duradera es primordial que el gobierno tenga trazada como prioridad la justicia social en aquellos grupos que han sido más vulnerados. En este contexto, es necesario mencionar que, así la enseñanza de un idioma extranjero en algunas ocasiones no sea considerada algo fundamental, el rol del docente si es fundamental para la construcción de paz en el aula escolar, ya que permite una reparación colectiva.

Metodología

En esta investigación cualitativa, se utilizó un estudio etnográfico para seguir y analizar datos sobre las narrativas de vida que giran en torno a los hechos de violencia, en un grupo de jóvenes adolescentes que pertenecen a la Institución Educativa pública de Bucaramanga, donde la investigadora principal labora.

El enfoque adoptado en la investigación se llevó a cabo en el entorno natural, sin ningún intento de manipular la situación en estudio. Según Creswell (2014) "la investigación cualitativa es un enfoque para explorar y comprender el significado que los individuos o grupos atribuyen a un problema social o humano" (p. 115). Este proceso de investigación involucró preguntas y procedimientos emergentes, datos que fueron recopilados en el entorno educativo de los participantes. En esta situación, los investigadores buscaban establecer el significado de un fenómeno desde la mirada de los participantes.

Este enfoque seleccionado permitió una comprensión y acercamiento hacia las narrativas de vida de los estudiantes, como un fenómeno de aprendizaje y un proceso para hacer catarsis sobre los hechos de violencia, profundizando en sus vivencias, opiniones y significados.

Por otra parte, el constructivismo fue la cosmovisión filosófica propuesta en este estudio. Allí, los participantes buscaban comprender el mundo en el que vivían y estudiaban. Por su parte, Guba y Lincoln (1998) mencionan que esta cosmovisión permite que las opiniones de los participantes sirvan de apoyo dentro de la situación problema. Así, esta corriente epistemológica ayudó a abordar los procesos de interacción, ya que se enfocó en el contexto específico en el que vivían y estudiaban para comprender el entorno histórico y cultural de los participantes.

El proceso de investigación se consideró como una construcción donde convergían elementos propios de los investigadores, así como los participantes en su propio contexto. En consecuencia, la subjetividad fue reconocida de antemano durante la recolección y el análisis de los datos, de ahí la importancia de "considerar la reflexividad a lo largo de la investigación y la construcción analítica de los datos" (Rodríguez, 2021, p. 58).

Asimismo, el diseño metodológico que se utilizó en esta investigación fue el etnográfico. Empleando las palabras de Cotán (2020), el método etnográfico es el que analiza, describe y comprende el contexto de los participantes. Desde un punto de vista educativo, este enfoque permitió analizar e interpretar la realidad social a través de las relaciones humanas de los participantes y su contexto, atribuyéndole significados.

Para los autores Mendoza et al. (2018) "el modelo etnográfico ofrece buenas alternativas para la descripción, explicación e interpretación de los fenómenos educativos como paso previo al desarrollo de teorías" (p. 152), ya que "no es sólo extractiva y vertical en sus relaciones con actores educativos, sino colaborativa y con clara posibilidad de incidencia para la transformación" (p. 168).

Participantes

Para llevar a cabo esta investigación, se escogió una muestra por conveniencia debido a la accesibilidad y proximidad de los participantes con la investigadora principal. Primeramente, y debido a los protocolos del Aislamiento Preventivo Obligatorio del Ministerio de Salud de Colombia por la pandemia causada por el SARS-CoV-2, se tomó como muestra un grupo de once estudiantes de grado décimo y undécimo, quienes quisieron participar libre y voluntariamente.

En este orden de ideas, y de acuerdo con González (2021), la muestra se eligió desde la conveniencia de los investigadores, ya que permitió elegir de manera arbitraria cuántos participaron en el estudio de acuerdo con la realidad que se vivía en el momento.

Finalmente, la muestra se caracterizó por su representatividad cualitativa, es decir, mediante la inclusión de grupos aparentemente típicos dentro de la Institución Educativa. Es así como cumplían con las características de interés de los investigadores. Se seleccionó intencionalmente a los individuos de la población a los que se tenía fácil acceso, ya que el grupo de estudiantes estaba bajo la responsabilidad de la investigadora durante los días que debían ir a la Institución Educativa.

Dentro de este marco de recuperar y construir memoria en entornos vulnerables, se quiso incluir a participantes que tuvieran representatividad a partir de una tipología bastante común en la población de la Institución Educativa. Esta tipología incluía desplazados por el conflicto armado, hijos e hijas de militares y migrantes venezolanos. En esta perspectiva, era necesario incluir todos los actores y aristas para obtener datos confiables y evitar sesgos en la selección de los participantes.

Instrumentos de obtención de información

En esta investigación se utilizaron tres métodos de recolección de datos: el análisis documental del dibujo, la observación participante y la entrevista semiestructurada.

El primer método de recopilación de datos fue el análisis documental visual del dibujo. Como primera actividad, los participantes plasmaron en un dibujo los recuerdos que tenían de sus memorias. Este ejercicio se hizo en dos dibujos, un antes y un después, para recopilar una aproximación individual y honesta sobre los recuerdos que hacían parte de sus memorias. En este orden de ideas, la investigación documental permite recopilar información que se puede combinar con otras fuentes.

Galeano (2018) mencionó que la investigación documental permite recopilar información que se puede combinar con otras fuentes, es así como:

La investigación social cualitativa no sólo es una técnica de recolección y validación de información, sino que constituye una de sus estrategias, la cual cuenta con particularidades propias en el diseño del proyecto, la obtención de la información, el análisis y la interpretación; y como estrategia cualitativa, también combina diversas fuentes primarias y secundarias. (p. 75)

El antes: Durante el primer encuentro, los participantes debían elaborar un dibujo en el cual pudieran describir un recuerdo del pasado, junto a este dibujo debían agregar ciertas palabras que pudiesen describir las emociones que sentían al recordar esa memoria especifica. Durante la realización del ejercicio, todos los participantes estaban en el aula de clase, pero cada uno dibujaba en su espacio de manera individual. Los materiales que se usaron para la elaboración del dibujo fueron hojas blancas y colores, cabe aclarar que no había una guía particular sobre como los dibujos debían lucir. Los estudiantes tuvieron la libertad de dibujar un momento especifico de sus vidas, el cual tuvo gran relevancia o causó un impacto profundo dentro de sus memorias.

Es conveniente mencionar, que a medida que finalizaban los dibujos, los y las participantes pedían a la investigadora que los guardara ya que no se sentían cómodos de mostrarlos a los demás participantes.

El después: Finalmente, en el último encuentro, los participantes debían elaborar un dibujo en el cual pudieran contar cómo se sentían desde el momento que ingresaron al grupo de altruismo que ellos conformaron desde los encuentros virtuales y presenciales que permitieron un acercamiento a la realidad del contexto escolar. Al igual que el primer dibujo debían agregar ciertas palabras que pudiesen describir las emociones o valores que ellos y ellas consideraban que podían sentir en su entorno en ese momento. Asimismo, los materiales que se usaron para la elaboración del dibujo fueron hojas blancas y colores. Cabe aclarar que no había una guía particular sobre cómo debían lucir los dibujos. Allí, los estudiantes reunidos en el aula de clase tuvieron la libertad de dibujar cómo se sentían en ese momento de sus vidas. Este fue un ejercicio muy interesante, ya que la perspectiva de los dibujos cambió completamente por sobre lo que habían hecho inicialmente. Cabe resaltar que, en la realización de este ejercicio, los participantes se sintieron más a gusto mostrando y teniendo un diálogo colectivo con sus compañeros sobre lo que habían dibujado.

El segundo método de recolección de datos fue la observación participante. Este tipo de observación es un acierto en el modelo etnográfico, ya que permite la intensificación de las relaciones que se establecen entre los sujetos investigados y el investigador (Ramírez, 1994).

Esta técnica es apreciada en la investigación educativa y también, por extensión, en la práctica profesional, porque desarrolla en la investigadora capacidades pedagógicas que pueden proyectar su labor como docente constructor de paz en las aulas y la comunidad, para cumplir con el propósito de formar ciudadanos capaces de convivir pacíficamente en una sociedad.

Para la recopilación de dicha información se utilizó como instrumento el diario de campo, el cual es un escrito personal y narrativo que cuenta todo lo que sucede en el momento en que se hace la observación (Ospina, 2016).

En general, es un instrumento para analizar, categorizar y hacer una revisión crítica de la propia labor. Proporciona a autores, formadores, asesores e investigadores de la cotidianidad elementos para la reflexión que ayude al enriquecimiento del inventario de alternativas posibles de acción, de la ampliación de la capacidad de acción y de la transformación de las prácticas. (Giraldo et al.,2014, p. 78)

Este instrumento permitió recopilar datos en tres momentos diferentes. Primero, durante la elaboración del dibujo del antes; segundo, durante la salida grupal con todos los estudiantes del grado undécimo a un retiro espiritual que permitió tener un acercamiento colectivo dentro de la Institución Educativa y finalmente, durante la elaboración del dibujo del después.

Durante este ejercicio, los investigadores pudieron profundizar en el conocimiento sobre las historias de vida y los participantes en el desarrollo de capacidades altruistas; asimismo, se pudo conocer el tipo de emociones que permiten tener un rol activo hacia el acercamiento a la construcción de paz; también, la importancia de una reflexión permanente que permitiera la introspección hacia la construcción de memoria, tratando de ser generadores de cambio en los contextos inmediatos.

El tercer método de recopilación de datos fue la entrevista semiestructurada. Este instrumento pudo proporcionar datos cualitativos fiables y comparables; es una herramienta utilizada frecuentemente en las Ciencias Sociales para recolectar datos cualitativos comparables y fidedignos, es exploratoria y se apoya en un protocolo preestablecido para proveer una estructura general, sin embargo, también admite variación en el tema a medida que la charla avanza (Danielle & Berler , 2020). Dentro del contexto de la investigación, se utiliza mejor cuando no se tiene más de una oportunidad de entrevistar a alguien, en este caso como se mencionó anteriormente, el tiempo para la recolección de datos era bastante limitado.

Para la elaboración de la entrevista se tuvieron en cuenta unas categorías a priori sobre temáticas específicas: Paz, reconciliación, juventud, recuerdos, inglés, emociones, las cuales permitieron la elaboración de preguntas en las que se pudiese obtener datos relevantes para la construcción de memorias dentro de las narrativas de los participantes.

Resultados y discusión

Categorías de análisis

Las categorías de análisis emergen de acuerdo con la triangulación de los instrumentos de recolección de datos. En consecuencia, se triangularon los datos que aparecían en el diario de campo durante la observación participante con los otros datos en los dibujos y las entrevistas. Para lograrlo, se gestionaron los datos en tablas mientras se numeraron y se codificaron en función de los participantes. Al hacerlo, se aplicó el enfoque de la Teoría Fundamentada para el análisis de datos (Cohen & Morrison, 2007). Es importante tener en cuenta que la Teoría Fundamentada:

Resalta primordialmente por su potencial de sugerir teorías basadas en datos cualitativos, lo cual ha promovido su amplia utilidad recientemente, en particular en el estudio de procesos subjetivos complejos como los significados, las percepciones, las experiencias, las interacciones, entre otros. (Rodríguez, 2021, p. 69)

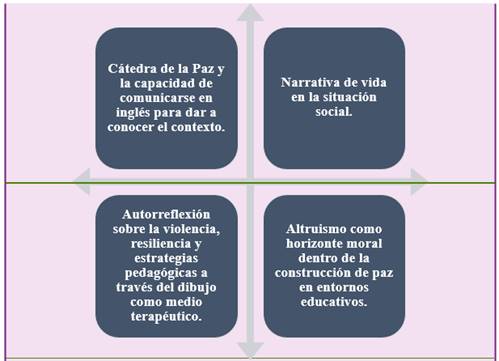

Una vez aplicados los instrumentos, se recogieron los datos para dar respuesta a la pregunta de investigación; asimismo, se procedió a la gestión de datos en tablas mediante transcripción, numeración y codificación. Como se puede ver en la Figura 1, los hallazgos de este estudio se representan a través de categorías a partir de una relación envolvente que permitió analizar la importancia de la Cátedra de la Paz y su relación con el área de la lengua extranjera inglés, las narrativas de vida dentro de la situación social de los participantes, una autorreflexión sobre los episodios de violencia vividos y el dibujo como medio terapéutico y, finalmente, el altruismo como horizonte moral.

Se analizaron los datos de cada instrumento a través de un análisis emergente. Según Glasser (), este es un método de investigación en el que la teoría emerge de los datos. Es una metodología que tiene como objetivo identificar los procesos sociales básicos como un punto central de la teoría. Considerando la Teoría Fundamentada, que utiliza una serie de procedimientos a través de la inducción, se genera una teoría explicativa de un fenómeno particular estudiado. Por otra parte, Strauss y Corbin (1990) aseguran que si la metodología se utiliza adecuadamente cumplirá con todos los criterios para ser considerada como investigación científica rigurosa. En este sentido, los conceptos y relaciones entre los datos fueron producidos y examinados de manera continua hasta el final del estudio.

Por ello, se realizó una organización de los temas más relevantes recopilados en los instrumentos: la información recolectada se organizó por separado en un documento, y fue organizada de acuerdo con temas (códigos) que fueron relevantes y persistentes en cada uno de los instrumentos.

De acuerdo con lo anterior, el análisis de los datos recolectados en los instrumentos fue reflexionado, teniendo en cuenta como punto de partida la frecuencia de palabras, que, de alguna manera, expresa los preconceptos que los y las estudiantes de la muestra reflejan frente a este proceso de las narrativas de vida.

Categoría 1: Cátedra de la Paz y la capacidad de comunicarse en inglés para que más seres humanos conozcan la realidad

Esta categoría permitió dar cuenta sobre la importancia del idioma inglés en el contexto de los estudiantes. Es así como para los participantes el aprendizaje del idioma extranjero es una herramienta que brinda posibilidades, tanto académicas como laborales. Como ejemplo a la pregunta ¿Por qué aprender inglés es importante para ti? Algunos participantes expresan:

Estudiante 3.

Creo que es importante para mí porque si aprendo inglés puedo irme a estudiar o trabajar en el extranjero.

Estudiante 11

Yo tengo un primo que se fue a Estados Unidos y le ha ido muy bien. Si me voy yo, también me irá bien, por eso debo aprender más inglés.

Estudiante 5

Si uno habla en inglés es más fácil que los extranjeros entiendan lo que se les dice.

Estudiante 8

A mí me gustaría escribir cuentos sobre mi mascota.

Estudiante 10

Casi no se aprende porque nos vemos con la profe cada 15 días.

En estos apartados se puede ver la importancia que tiene para los participantes el aprendizaje del idioma inglés. "El educarse en una nueva lengua es un reto hoy en día, sin embargo, adquirirla genera una ventaja competitiva para los futuros profesionistas" (Álvarez & Hernández, 2019, p. 1). Lo que implica que el aprendizaje es un requisito esencial no solo para mejorar el mercado laboral y las oportunidades de ingresos, sino también para facilitar los estudios en el extranjero, obtener más información, comunicarse con el mundo, viajar libremente, enfrentar restricciones y desarrollar nuevas habilidades. Por otra parte algo semejante ocurre con la toma de conciencia sobre la importancia de empatizar con los intereses de los alumnos, para poder desarrollar un trabajo más eficaz y lograr alcanzar los estándares de aprendizaje en una segunda lengua, en donde el inglés les permita enfrentarse a la realidad, en la que se encuentran, en demasiadas ocasiones, dificultades incluso en la misma competencia lingüística de la lengua materna (Llamas Martínez, 2022, p. 1).

Finalmente, es necesario hacer hincapié que el contexto educativo tuvo muchos cambios durante la realizacion de este proceso de investigación debido a la situacion de pandemia generada por el SARS-CoV-2. Durante el primer semestre de 2021 las clases eran remotas diariamente, pero la asistencia de los participantes fue muy limitada debido a la poca conectividad (internet), dados los pocos recursos materiales y tecnologicos que no permitieron que el proceso de enseñanza y aprendizaje fuese efectivo. En el segundo semestre, los participantes asistian a la Institución Educativa tres veces a la semana cada quince días. Aunado al rezago que habia en otras areas se dio prioridad a estas y el aprendizaje del idioma inglés quedó limitado a los pocos espacios que tenía la investigadora principal, de tal forma que los participantes no pudieron desarrollar las competencias necesarias para poderse comunicar en inglés y que otras personas pudieran conocer su realidad.

Categoría 2: Autorreflexión sobre la violencia, resiliencia y estrategias pedagógicas a través del dibujo como medio terapéutico

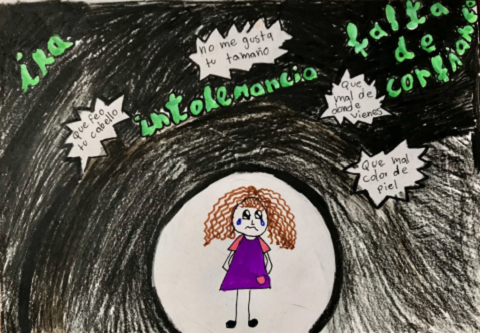

Dentro de esta categoría, los participantes pudieron manifestar aspectos que señalan unos datos importantes recopilados en la elaboración de los dibujos del antes y el después, que se relacionan con situaciones particulares de violencia como lo es el racismo y la xenofobia, y también, la autoaceptación, como mecanismo que implica aceptar aquello que no se puede cambiar, sin juzgar sus posibilidades o limitaciones.

A continuación, algunos extractos a partir de dibujos elaborados por los participantes permiten evidenciar las situaciones mencionadas anteriormente. En la Figura 2, el dibujo representa un recuerdo específico de la estudiante que provenía de la Guajira; ella, en diálogo abierto con la investigadora, comentaba sobre lo difícil que había sido mudarse de ciudad y cambiarse de colegio, a su vez quiso representar como se sentía, ya que al ser de etnia afrocolombiana en muchos momentos había sido discriminada por algunos de sus compañeros. Es decir, la estudiante plasmó formas y expresiones que representan la percepción de algunas de sus experiencias vividas. Por otra parte, cabe destacar los trazos bien marcados, los colores y las palabras que acompañan al dibujo. Es importante tener en cuenta que el dibujo permitió a los estudiantes sacar a flote la fuerza personal para demostrar que, por medio de este ejercicio catártico, se pueden aliviar ciertas desventuras que tocan momentos tristes, que acercan a la soledad y también permiten reforzar los momentos alegres ya que hacen parte del bienestar y la prosperidad en la búsqueda de un futuro con una sanación real y proyección artística (Oliva, 2013).

La estudiante 1 dibujaba casi escondida. Cuando la investigadora se acerca a ella, y mira el dibujo, la participante comenta que está dibujando como se sentía cuando llego a estudiar a la Institución Educativa. La estudiante mencionó: cuando llegue aquí, todos me la montaban porque yo vengo de la costa y soy morenita, también yo sé que tengo acento y pues no me gustaba que se burlaran de mí.

Para hacer una reflexión acerca del racismo, a pesar de que hay una gran población afrodescendiente en América Latina, la región se caracteriza por ser históricamente racista y endorracista, donde, además, existe una tendencia muy arraigada a negar la existencia de la discriminación racial, a reproducir la narrativa del mestizaje, de la diversidad étnica, pero, sobre todo, de la armonía racial. (Pineda, 2018, p. 48)En este sentido, el racismo solo es racismo cuando se habla de razas y se aleja de diversidad, es racismo cuando no se reconoce los mismos derechos de aquellos que son diferentes, pero cuando involucrarnos diversidad cultural, es cuando se comienza a hablar de derechos humanos.

Por otra parte, la Figura 3 muestra el después de los dibujos, en el caso particular de la estudiante 1, quien representó formas y expresiones positivas en cuanto al color y al significado de las palabras que lo acompañan. En este sentido, en diálogo abierto con los participantes, la estudiante 1 comentó sobre la realización de este dibujo, ella comentaba con sus compañeros que muchos aspectos habían cambiado en la Institución Educativa, aclaraba que ahora sí podía hablar, "¡Esta vez, mis churcos van a quedar más lindos!".

Como se mencionó anteriormente, en la Figura 3, la estudiante 1 pudo plasmar en el dibujo expresiones hacia lo positivo que le permitieron canalizar el dolor y tratar de cerrar las heridas del pasado.

Durante la elaboración del dibujo del después, se puede apreciar que la estudiante dibuja en torno a la aceptación personal; en este sentido, Roldán () considera que los niños serán capaces de aceptarse a sí mismos solo en la medida que sienten que son aceptados por sus padres, ya que estas expresiones pueden llevar a una reflexión en la cual se construye la representación social sobre la identidad.

En función de lo planteado, Simarra-Obes (2021) sugiere que:

Se requiere consolidar una identidad étnica, al igual que la comprensión y el respeto por la diversidad cultural para atender los embates del racismo y la discriminación, encuentra su mejor escenario de construcción y reafirmación en el seno de la familia y la comunidad a la cual se pertenece. (p. 144)

Aunado a lo anterior, se debe mencionar el rol del docente en el aula de clase, ya que es quien pone en práctica estrategias pedagógicas, como agente exhortador al diálogo y al respeto por los derechos humanos, para el binomio enseñanza-aprendizaje que le permiten la generación de tolerancia y otros valores que generan espacios seguros dentro del contexto escolar (Agudelo et al.,2019).

Categoría 3: Narrativas de vida en la situación social

Dentro de esta categoría, se recogieron datos importantes recopilados durante la entrevista y relacionados con la creación de entornos óptimos para el aprendizaje y convivencia, trabajo colectivo y proyecto de vida.

Durante la entrevista, la estudiante 1 respondió a la pregunta ¿Qué acciones diarias o qué actitudes cree que se necesitan para construir paz?

Se necesita mucho diálogo. Sí, mucho diálogo. Poder hablar, conversar con la comunidad, demostrar la importancia que tiene el respeto, eso es lo primero... El respeto, porque ahí es donde influye la construcción de paz, no solamente quedarnos pensando, sino también cómo nosotros podemos actuar durante algún conflicto que se presente... así, digamos si hay conflicto, peleas. ¿Yo cómo puedo actuar delante de esa situación? si veo a alguien peleando, pues en la manera cómo deberíamos actuar. Es bueno parar, buscar conversar con esas personas ¿cuál fue la situación? Porque la discusión, en vez de gritos, es más como el diálogo.

En este sentido debemos recuperar la idea de llevar una vida ética como una alternativa realista y viable al actual predominio del interés personal y materialista, este será el primer paso al sentir que "somos parte de este mundo, y existe una necesidad desesperada de hacer algo ahora sobre las condiciones en que vive y muere la gente, y evitar el desastre social y ecológico" (Singer, 1995, p. 5). Por otra parte, Quintanilla et al (2009), hace notar que el trabajo colectivo en los jóvenes les permite reconocer que son personas que poseen derechos, y por el hecho de participar en espacios de colectividad pueden hacerlos valer con más facilidad que al hacerlo de forma individual.

Categoría 4: Altruismo como horizonte moral dentro de la construcción de paz en entornos educativos

Algunos aspectos señalan datos importantes relacionados con el ser prosocial, la vida ética, el trabajo en equipo, el rol altruista del docente, el altruismo como horizonte en la educación, el manejo de emociones y la empatía, que hacen parte en esta categoría.

Lo anterior es evidente a partir de los siguientes extractos:

Las estudiantes 5 y 10 toman la palabra y comentan a sus compañeros que ser altruista es algo que se puede hacer en el día a día a través de diversos actos, como dedicar tiempo a los demás, compartir, ser detallista, ser empático, ayudar a los necesitados, cuidar el medio ambiente, proteger a los amigos, promover la paz y ponerse en los zapatos del otro.

Las estudiantes 5 y 10 preguntan a sus compañeros sobre qué opinan ante estas acciones.

Algunos estudiantes de undécimo dicen que es algo fácil que se puede hacer; otro estudiante comenta que es difícil ser así cuando los demás no son así; otra estudiante comenta que es algo que se debe implementar en la Institución Educativa.

En relación con el ser prosocial, Auné et al. (2014) manifiestan que la orientación prosocial parece ser una marca de la entrada en la madurez adulta, considerada tanto por adolescentes como por jóvenes, en este caso los participantes son jóvenes entre 15 y 18 años.

Por otra parte, en una actividad realizada con todos los estudiantes de grado undécimo, los participantes de la investigación, los estudiantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, se presentan ante todos los compañeros. La estudiante 6 toma la vocería del grupo y de forma general pregunta a sus compañeros si saben lo que significa ser altruista.

Los estudiantes 4, 7, 9 y 11 , no responden a la pregunta formulada por la estudiante 6, así que él comenta que el altruismo es la capacidad de ayudar al otro sin esperar nada a cambio.

Después de esto, el estudiante 8 comenta a sus compañeros que él y los demás han decidido conformar un grupo en el cual pueden aprender más sobre altruismo y cómo a partir de la implementación de ciertas acciones, se pueden reducir las situaciones de violencia que se viven en la Institución Educativa.

Seguido a esto, las estudiantes 5 y 10 toman la palabra y comentan a sus compañeros que ser altruista es algo que se puede hacer en el día a día a través de diversos actos como dedicar tiempo a los demás, compartir, ser detallista, ser empático, ayudar a los necesitados, cuidar el medio ambiente, proteger a los amigos, promover la paz y ponerse en los zapatos del otro. En este apartado,

Gómez () sugiere que, en ambientes educativos, es importante que los estudiantes demuestren empatía y aprendan a cambiar de perspectiva para ponerse en el lugar del otro. Esto ayudará a ser más cooperativos, afectuosos y comprender el sufrimiento de los demás, así como sus limitaciones y frustraciones, para promover un comportamiento positivo y mejorar como personas. A su vez, crear entornos que destaquen la empatía entre los jóvenes puede hacer que los adolescentes con relaciones íntimas y seguras con sus familias sean más propensos a mostrar empatía hacia los demás. Cuando los adolescentes se sienten seguros, apoyados y conectados con sus padres o cuidadores, están mejor preparados para compartir la empatía que reciben con los demás (Molano, ).

Con relación a lo anterior, cabe mencionar el rol que ejerce el docente. Así pues, Rojas () menciona que este es quien se encarga de guiar y construir espacios seguros que promueven la construcción de paz, por consiguiente, la vocación del docente debe ser guiada por el altruismo para repensar los problemas sociales de la sociedad a través de la cultura. Esto se puede lograr mediante la práctica pedagógica con los niños, niñas y jóvenes, cuya finalidad es la de promover en ellos valores y conciencia ciudadana. Esta actitud de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio es lo que debe guiar al docente.

Finalmente, la educación debe ser una herramienta para promover el altruismo como horizonte de paz. Esto debe permitir el desarrollo integral, cultural y social de los alumnos, así como el acercamiento de los padres de familia, educadores y alumnos para construir un mejor país fundado en la ética y los valores. Como plantea Rojas (), el altruismo se ha convertido en una fuente de emociones saludables, pensamiento consciente, comportamiento colaborativo y actitud pacífica.

Conclusiones

A partir de las narrativas de vida se pudo profundizar en las vivencias de cada participante consolidando procesos articuladores como la experiencia individual enmarcada en la memoria colectiva. Halbwachs (2005) conforma la motivación necesaria que permite dar significado y sentido a la propia visión de la vida. En este orden de ideas, se puede consolidar la Cátedra de la Paz dentro del ejercicio catártico desde los espacios que permiten el desarrollo de la lengua extranjera inglés, como una apuesta que permita a cada joven tener la oportunidad de mostrar su propia experiencia, su visión de mundo y, de manera tácita, aquello que desea transformar.

Así pues, el objetivo de construir narrativas de vida como medio que permita sanar heridas sociales dentro la construcción para la paz está en concordancia con los estudios de Aldana-Gutierrez et al. (2020), ya que los fragmentos para la memoria fueron un recurso crucial para la recuperación y posible reparación de los estudiantes, como víctimas del conflicto dentro de la clase de inglés como lengua extranjera.

Es por tanto que cada escrito narrativo se categorizó en 3 nociones centradas en los jóvenes de la muestra, a saber: experiencia juvenil, emocionalidad intrínseca y violencia social, detallando en cada relato como parte de la memoria histórica de nuestro país, de modo que pueda acrecentar la divulgación de estas experiencias, que sin lugar a duda, permitió a los participantes hacer un ejercicio de autorreflexión desde su misma experiencia, con la intención no meramente académica sino que, de manera implícita, han comenzado a construir coherentemente su proyecto de vida, a través de la memoria y de la socialización propia y su visión de mundo.

Por consiguiente, los y las participantes de la muestra, conformaron un grupo de altruismo, en respuesta a la propia necesidad de no repetir los mismos hechos que mostraban situaciones de violencia, proponiendo un modo de autorreflexión, que, de alguna manera, configura una medida de comprensión por el otro, siendo centro de réplica en otros estamentos educativos y sociales.

De esta manera, las narrativas de vida permitieron hacer un paralelo que relaciona lo expresado por Rojas (), quien plantea que la educación debería ser un espacio para contribuir al desarrollo integral, cultural y social de forma que los alumnos, educadores y padres de familia sean capaces de convivir en armonía, fortaleciendo los valores éticos y promoviendo la paz. Esta idea del altruismo como horizonte de paz desde las aulas es un paso hacia un mejor futuro para el país.

En este orden de ideas, el altruismo como el conducto de emociones asertivas, fundamenta un pensamiento ciudadano y una actitud de cooperación entre los actores de paz, desde un direccionamiento a la promoción de entornos no violentos, desde la expresión de la propia experiencia, pero conformando un movimiento que responda a las necesidades del servicio como agentes transformadores, como mecanismo altruista. En otras palabras, una respuesta positiva partiendo de una vivencia difícil. Finalmente, se consolida una afirmación personal sobre la necesidad de ir más allá de lo académico y las implicaciones que tiene el docente en el aula de clase como constructor de paz