Introducción

Nuestro objetivo es mostrar cómo los resultados de la investigación doctoral, titulada Elementos Orientadores para el Análisis y Diseño de Políticas Decoloniales de Educación Indígena y Educación Matemática,1 pueden contribuir al análisis y diseño de políticas educativas capaces de transformar el sistema educativo actual por uno nuevo, que supere los problemas de injusticia social a la que se someten los pueblos indígenas desde el saber matemático occidental. En adelante se hace una presentación de la investigación doctoral señalada y de cómo sus resultados se configuran en un conjunto de elementos que permiten establecer la discusión sobre las políticas de educación indígena y educación matemática, en relación al proyecto político-pedagógico de transformación social que vienen planteando los pueblos indígenas en Colombia y Latinoamérica.

La investigación se planteó responder a la pregunta ¿Qué elementos se requieren para la construcción de una política emancipatoria de educación matemática en relación con los pueblos indígenas, basada en la Etnomatemática? Para esto se realizó una investigación cualitativa, de carácter interpretativo. Los métodos de investigación empleados fueron el análisis de contenido (Bardin, 1996), la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002) y la entrevista semiestructurada (Hernández, 2014). Los análisis tuvieron tres fuentes primarias: documentos reportados en bases de datos académicas, entrevistas a profesores y directivos docentes, y las conferencias realizadas durante la Cátedra Internacional de Política Pública de Educación Indígena y Etnomatemática, realizada entre los meses de junio y agosto de 2021.

El análisis de los datos se realizó con la ayuda del software Atlas.ti. versión 8.0, tomando como principales referentes teóricos la Etnomatemática desde los aportes de Ubiratán (D'Ambrosio 1999, 2006, 2007, 2013) y la filosofía política de (Dussel 2006, 2009, 2020, 2022). Así, la Etnomatemática se asumió como un campo de investigación en el que, especialmente desde sus dimensiones educativa y política, se problematiza las relaciones de dominación desde el saber matemático y la cultura, y se procura la formación de sujetos críticos y responsables. Respecto a la política, esta se asumió como la organización racional que en base a consensos dialógicos y por medio de instituciones busca resolver problemas que se oponen al mantenimiento y mejoramiento cualitativo de la vida humana.

Aunque son muchos más los autores que aportaron al análisis, se señalan estos por considerarse los más relevantes y por no extendernos en discusiones que pueden consultarse en otros textos aquí referenciados.

Resultados de Investigación

Presentamos a continuación los principales resultados de investigación.

Categorías de Análisis de la Relación Educación Indígena - Currículo -Etnomatemática

En un primer acercamiento a la problemática de la educación indígena en su proceso de transformación, desde la Etnoeducación hacia la Educación Indígena Propia y su relación con la educación matemática, se realizó una revisión documental donde se pudo identificar un conjunto de categorías sobre las que se ha venido investigando y que se organizaron en dos dimensiones: la dimensión social, que comprende las relaciones de poder y la subjetivación, y la dimensión comunicativa, que comprende la complementariedad y la traducción. Este conjunto categorial (Tabla 1) se propone como herramienta para analizar e interpretar datos en investigaciones sobre esta temática.

Tabla 1 Dimensiones, categorías y subcategorías emergentes de la relación Educación Indígena - Currículo - Etnomatemática

Fuente:Molano-Franco (2023)

Como ejemplo del uso de esta herramienta, realizamos el análisis de una investigación en Etnomatemática en una escuela indígena brasilera en la frontera con Colombia (Molano-Franco, 2023a), donde mostramos cómo en algunos casos las investigaciones plantean una emancipare ilustrada limitada a lo cognitivo, que descuida el proyecto político emancipador en el que es necesario un posicionamiento más fuerte, que no se centre solamente en el mejoramiento de los aprendizajes de la matemática escolar (Saiz & Rodrígez, 2022), sino también en la reivindicación de saberes y racionalidades, en el desarrollo de la criticidad frente a la escuela, al saber matemático y a la promoción social desde el fortalecimiento identitario.

Herramienta Analítica de la Política Educativa Indígena y Matemática

En el proceso de análisis del currículo de matemáticas en escuelas indígenas, desde la perspectiva Etnomatemática, identificamos que esta se trata de una herramienta que interviene en los diferentes momentos y aspectos educativos, atendiendo a intereses de la comunidad pero también de la nación, e incluso de organizaciones internacionales (Calvo & García, 2013; Williamson & Flores, 2015; ). Así, el currículo como herramienta concreta encierra una gran complejidad que vincula diferentes aspectos políticos, normativos y de interpretación y adaptación en su implementación.

Si bien es cierto que la relación entre política y educación matemática desde la Etnomatemática ha sido trabajada en diferentes investigaciones (Carrión-barco et al., 2023; Iseke-barnes, 2004; Pinxten & François, 2011; Silva & Tomaz, 2020) estas se centran en la dimensión política del currículo (Jorge & Gomes, 2020), en el profesor y las comunidades indígenas como actores políticos en relación al saber disciplinar (Tamayo-Osorio, 2012), o en la Etnomatemática como herramienta para develar el colonialismo ejercido desde las matemáticas (Blanco-Álvarez & Oliveras, 2016; D'Ambrosio, 1999, ), y aunque (Sanches 2014) ha señalado algunos aspectos de la Etnomatemática que considera claves para la investigación en políticas educativas, aún no se ha presentado un marco teórico que articule las contribuciones de la Etnomatemática con las políticas educacionales de manera amplia.

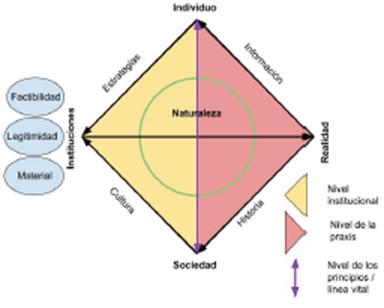

En este orden de ideas, se presenta una herramienta analítica decolonial para el estudio de las políticas de educación indígena y educación matemática, en la que se realiza una articulación entre categorías de la Etnomatemática (ciclo vital, ciclo del conocimiento y triángulo primordial de la vida) (D'Ambrosio, 2006, ) con las de la política (estructura arquitectónica y configuraciones diacrónicas de la política) basada en el materialismo histórico-dialéctico (Dussel, 2009). En la Figura 1, el ciclo vital es representado por el triángulo cuyos vértices son la realidad, el individuo y las instituciones; el ciclo del conocimiento es representado por el triángulo cuyos vértices son la realidad, la sociedad y las instituciones, el triángulo primordial de la vida que relaciona al individuo, la sociedad y la naturaleza se representan en la línea vital, que también se corresponde con el nivel de los principios ético normativos de la política; los niveles institucional y de la praxis política se señalan de manera explícita en la figura; las esferas institucionales material, legitimidad y factibilidad, se refieren a los contenidos de la política, a la formación de consensos y a las herramientas para la puesta en marcha de las decisiones, respectivamente.

Fuente:Molano-Franco y Blanco-Álvarez (2023b)

Figura 1 Herramienta analítica de la política educativa basada en la Etnomatemática

Este modelo compuesto por tres niveles pretende señalar un proceso cíclico transformativo de la política, donde cada sujeto está vinculado siempre a una comunidad, en primera medida como seres pertenecientes a una realidad material primordial constitutiva de toda posibilidad de vida que es a lo que llamamos Naturaleza, y que comúnmente los pueblos indígenas llaman Madre Tierra o Pacha Mama, pero también a través de instituciones que conforman la realidad social y le dan sentido a las acciones que tomamos. Por otro lado, aunque los sujetos planteados en el modelo son el individuo y la sociedad de manera general, pueden pensarse en relación a un actor político como el profesor respecto a la comunidad educativa (Molano-Franco, 2023), o de un pueblo indígena en relación a la sociedad mayoritaria (Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023a).

Las flechas unidireccionales del modelo indican que la realidad social es transformada a través de instituciones estructuradas en formas distintas de gobierno que permiten la transformación social o su preservación. Por otro lado, la flecha bidireccional o línea vital indica que los sujetos participan de muchas instituciones y las trascienden, manteniendo siempre la relación intersubjetiva desde la cual se evalúa la pertinencia de las decisiones institucionales e incluso de las instituciones mismas a partir de unos principios ético-normativos.

Principios Ético-normativos

El modelo presentado en la Figura 1 se utilizó para analizar el primer ciclo de conferencias de la Cátedra Internacional de Políticas Públicas de Educación Indígena y Etnomatemática2, en el que mediante la entrevista semiestructurada y el análisis de contenido (Hernández, 2014) se identificaron unos principios que vienen guiando la transformación de las políticas de educación indígena en Latinoamérica (Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023c). Los tres principios ético-normativos: Diversidad, Buen Vivir e Interculturalidad se constituyen en importantes elementos del análisis y diseño de políticas públicas de educación indígena y educación matemática en perspectiva decolonial, en tanto que representan tres diferentes momentos de transformación o configuraciones diacrónicas de la política (Dussel, 2009, 2020; Montenegro & Franco, 2020).

El momento 1, hace referencia a cuando la política atiende de cierta manera las demandas del pueblo; en este caso el reconocimiento de la diversidad se encuentra presente, no solamente en leyes y decretos sino además en las mismas cartas constitucionales. En Colombia, en la Constitución Política de 1991, el Artículo 7 establece que "El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana" (Constitución Política de Colombia, 1991, p. 14). A partir de este reconocimiento constitucional se crea la Ley General de Educación de 1994 y dentro de esta se define la política educativa para pueblos indígenas, conocida como etnoeducación. De esta manera, el principio que ha guiado avances en términos de apertura al diálogo, estrategias de protección y revitalización de las culturas y las lenguas indígenas y una base para el derecho a la igualdad y la participación, es el principio de Diversidad (Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023c).

El momento 2 trata de una situación de crisis del sistema educativo, debido a la concienciación de la comunidad política, en este caso los pueblos indígenas, de la situación de dominación que no logra resolverse desde el sistema vigente. Esto se da cuando identifican la Etnoeducación como una política que no responde a sus necesidades y que por el contrario preserva y acentúa los problemas de perdida lingüística y cultural, así como de discriminación y exclusión (Molano-Franco, 2023). El principio crítico que se corresponde con este momento es el Buen Vivir, el cual es un concepto indígena que critica los propósitos de la educación y cuestiona la cosmovisión y el modelo económico de la sociedad occidentalizada "a través de la escuela y especialmente nos quieren tener a los indígenas mirándonos el ombligo, añorando el pasado, pero sin ver nuestro futuro y nuestro presente" (Bermejo-Paredes, 2021, 90m)

El tercer momento, se propone crear un sistema más justo, capaz de superar los problemas que no resolvía el anterior, aunque preservando aquello que se considere pertinente con el proyecto político de transformación (Dussel, 2022; Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023b), es el momento más complejo porque requiere de gran capacidad creativa, así como de prudencia para no caer en nuevas formas de colonialismo. El principio que guía este tercer momento es el de Interculturalidad, el cual, aunque ha estado guiando las políticas de educación indígena en Latinoamérica a través de la Educación Intercultural Bilingüe, lo ha hecho desde una inadecuada interpretación. Aunque la interculturalidad hoy genera muchas dudas principalmente en su aplicación en contextos de amplia diversidad (Molano-Franco, 2023), no se descarta como principio transformador, sino que por el contrario se plantea su reconceptualización y su necesaria transversalización en todas las políticas y en toda la sociedad (Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023c).

Finalmente, vinculados con los principios ético-normativos de la política de educación indígena y el contexto actual de las problemáticas globales que enfrentamos como humanidad, se presentan tres principios éticos particularmente para la educación matemática: a) educación matemática para la vida, b) diálogo intercultural para la justicia social y, c) pertinencia de la educación matemática (Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2021). Estos elementos éticos quedan representados en el eje vertical del modelo que presentamos en la Figura 2, en el que tomamos como actores políticos al profesor y la comunidad educativa.

El Posicionamiento Ético-Político del Profesor de Matemáticas

Cómo cuarto elemento que aporta la investigación se presenta la conceptualización de las matemáticas, el currículo, y la Etnomatemática como instituciones sobre las que el profesor de matemáticas, como actor político, ejerce un poder delegado por el pueblo, organizado y regulado institucionalmente por el Estado, y actualizado en el diálogo intersubjetivo con la comunidad educativa (Molano-Franco, 2023).

En primer lugar, las matemáticas escolares se constituyen en contenido o materia de la política educativa (institución material) en tanto saber que articula otros saberes, prácticas, criterios de validez, lógicas, cosmovisiones y en general una red compleja de acciones correlativas entre sujetos que hacen posible la vida humana en la sociedad actual (D'Ambrosio, 2006), "pues responden a la satisfacción de ciertas necesidades" (Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2022, p. 435).

El currículo, por su parte, se define como una herramienta de administración, una mediación técnico-instrumental o estratégica que moviliza elementos de la esfera material, como el saber matemático, para la constitución de subjetividades de acuerdo con un orden de legitimidad y de formalidad dado y atendiendo a principios que guían la política, por lo que se considera al currículo como institución de factibilidad.

En la reflexión sobre la relación entre las políticas educativas indígenas y la Etnomatemática, se identificó a esta como herramienta para la descolonización (Carrión-barco et al., 2023; Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023d), de tal manera que se conceptualizó como una institución de factibilidad para la emancipación, pero que por tratarse de una institución también corre el riesgo de caer en el neocolonialismo a través del ocultamiento de las relaciones de poder-dominación.

... el neocolonialismo en la Etnomatemática (...) es un riesgo que requiere ser afrontado tanto por los investigadores en Etnomatemática como por todo aquel que desde la educación matemática busca establecer un diálogo entre los saberes indígenas y los occidentales, pero es un riesgo (...) siempre existente como posibilidad (Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023d, p. sp)

Como institución de factibilidad, la Etnomatemática incide en las políticas públicas mediante la institucionalización de saberes y prácticas, con lo que va transformando los contenidos en discusión de la educación matemática, el sentido de esta e incluso su propia conceptualización, haciendo posible la implementación de la interculturalidad en la educación matemática.

El profesor como actor político, ejerce un poder. Este ejercicio del poder, aun siendo informado por la Etnomatemática, puede no ser decolonial. En tanto las instituciones son ambiguas, el papel del profesor es ético al decidir el tipo de intereses a los que está sirviendo. Para actuar coherentemente con el proyecto político-pedagógico de los pueblos indígenas (CONTCEPI, 2013), deberá hacerse consciente de la colonialidad epistémica (Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023c, 2023a), que ha marcado la modernidad sobre estos pueblos a través de múltiples herramientas, con el saber matemático entre ellas (Bishop, 2005; D'Ambrosio, 2013; Kitchen & Becker, 1998; Skovsmose & Valero, 2012; Valero et al., 2015). En su posicionamiento ético-político (Ramírez, 2021), el profesor se informa a través de la realidad que él mismo experimenta, pero también, por medio de la relación dialógica con la comunidad, reflexiona y actualiza su conocimiento sobre la relación entre los saberes matemáticos occidentales y los saberes culturales indígenas, y frente a esta lectura toma posición, "es precisamente ese imperativo el que exige la eticidad del educador y su necesaria militancia democrática y le impone la vigilancia permanente en el sentido de la coherencia entre el discurso y la práctica" (Freire, 2017, p. 43).

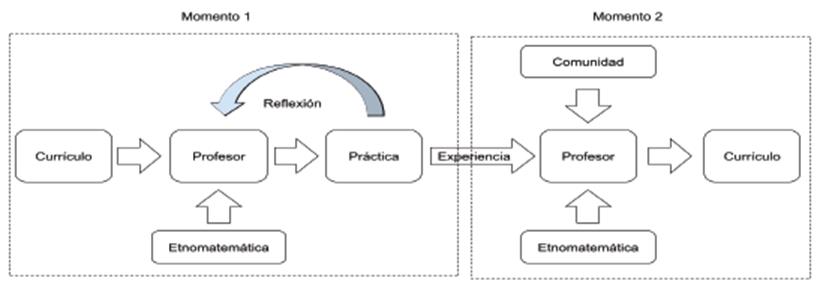

En la Figura 3 se representan dos momentos de la acción ético-política del profesor de matemáticas informado por la Etnomatemática. En el primero, el profesor acepta y se adapta a una realidad dada, mientras que en el segundo momento se da una apertura y concienciación en la que el diálogo con la comunidad se constituye en posibilidad de transformación, de un nuevo sentido de la educación matemática, de emancipación decolonial que se concreta en innovaciones curriculares legitimadas desde el encuentro intersubjetivo, pero que tiene pretensión de validez institucional ante el orden nacional.

Fuente:Molano-Franco (2023)

Figura 3 Momentos de la acción ético-política del profesor de matemáticas

Legitimidad

El proceso de concienciación y diálogo en búsqueda de consenso otorga legitimidad a las decisiones y a su implementación. Desde el principio de interculturalidad como posibilidad de transformación decolonial se señala la concienciación como precursora del diálogo crítico, pues no es posible iniciar una acción decolonial en educación matemática sin tener la conciencia de la colonialidad epistémica ejercida desde el saber matemático y sus efectos particulares sobre los pueblos indígenas. Es en la concienciación de las relaciones de dominación y de la posibilidad de transformarlas, que el profesor y la comunidad educativa entran en un proceso de debate y de construcción de alternativas, es lo que Dussel (2006, 2022) llama el paso del pueblo en sí al pueblo para sí.

Se señaló adicionalmente que la emancipación jurídica lograda por los pueblos indígenas, su capacidad de negociación y la recuperación de los territorios, ha contribuido al fortalecimiento de la concienciación pero que esta no puede ser únicamente de los dominados sino también de los que ejercen la dominación (Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023c).

En la búsqueda por el diálogo intercultural, el profesor de matemáticas deberá recibir una formación apropiada, por lo que desde la semejanza analógica se propuso que para ello, además de una racionalidad argumentativa que busque el consenso, se requiere de: "1) Ética del respeto por el otro/a; 2) Paciencia para comprender la pretensión de verdad del otro; y 3) Acuerdos racionales sin llegar a la identidad en búsqueda de la pretensión de validez de los saberes otros" (Blanco-Álvarez & Molano-Franco, 2021, p. 17).

Desde una postura decolonial, no es la legalidad de las normas la que determina la legitimidad de las decisiones, sino desde la evaluación intersubjetiva de la realidad respecto al propósito máximo de toda política que es la preservación y mejoramiento cualitativo de la vida humana (Dussel, 2006, 2009). En otras palabras, en la educación indígena es a las comunidades a las que les corresponde evaluar y legitimar las políticas educativas o exigir su mejoramiento o transformación en relación a unos principios éticos y a las posibilidades que la política otorga para el desarrollo de los Proyectos Educativos Comunitarios y Planes de Vida.

Finalmente se mostró que, frente a limitantes para la legitimidad de las políticas construidas desde el Estado respecto al reconocimiento, la participación y la autonomía, se construyen alternativas desde la concienciación, la participación como tejido y la autonomía para la crítica y la experimentación.

Reflexiones Finales

Con base en la teoría política de Dussel se planteó que los pueblos indígenas en su movimiento decolonial aportan el contenido y la Etnomatemática articula la política y la educación indígena con el saber matemático. Esto produce un análisis actual de una cierta configuración de la política como imagen instantánea desde la cual se lee el pasado y se proyecta el futuro construido desde el presente. Un primer postulado es el reconocimiento, valoración y promoción de la diversidad, esto quiere decir que es el fundamento de la política, no el propósito. La política se construye como mecanismo para hacer posible los propósitos, es decir disponer los medios necesarios para concretar un proyecto, así como para superar los problemas de este.

Desde el principio de diversidad se plantearía la incidencia en otras políticas como una de sus condiciones de posibilidad. Así, por ejemplo, respecto al sistema educativo nacional, se podría señalar la necesidad de evaluar la consecución de los fines de la educación dispuestos en la Ley 115 a través de diferentes áreas del conocimiento3

La interculturalidad como segundo postulado de una política educativa decolonial implica una perspectiva sociocultural y política, emancipatoria, constructiva de la educación matemática. Esto significa el reconocimiento y valoración de la diversidad de pensamiento, de racionalidades, de prácticas, de matemáticas, como punto de partida para la descolonización epistémica y el diálogo con los otros. El diálogo implica la complementariedad y construcción de sentido entre diversos, y esto a su vez requiere de la comprensión profunda, entendida como la búsqueda de los fundamentos de dicho saber, los de la matemática occidental que se enseña en las escuelas, vinculados con el mito de la abundancia (Abad Restrepo, 2018), de su universalidad e independencia de la cultura (Bishop, 2005), será entonces necesario ubicarla desde un enfoque decolonial en relación a la Ley de Origen y al proyecto político-pedagógico de los pueblos indígenas.

Como tercer postulado planteamos que las transformaciones requieren de 4 aspectos: 1) conciencia de la opresión; 2) reconocimiento del carácter cambiante de las estructuras sociales; 3) un horizonte de transformación construido sobre unos principios ético-normativos; 4) un método, una manera de acercarse al diálogo intercultural desde la distinción/ complementariedad y la construcción de legitimidad4, este diálogo lo debe sostener el profesor con la comunidad educativa, pero también la comunidad con los gobiernos regional y nacional. El método consiste en ubicarse en la frontera colonial, entender la racionalidad de aquellos que han sido víctimas del colonialismo epistémico, es decir de la dominación desde el saber matemático; después de hacer la lectura es necesario problematizarla en el diálogo con la comunidad, pues solo aquello que se considera como problema social es susceptible de entrar en los discursos del debate educativo y en la agenda política; posteriormente deberán construirse alternativas de solución desde la investigación y la experimentación, desde la legitimidad que da el consenso con las comunidades; al tomar las decisiones será necesario pensar en la condiciones de factibilidad para su realización, transformaciones curriculares, formación de profesores, materiales educativos, financiación entre otras; a esto le sigue la implementación y la evaluación, la cual deberá realizarse en relación al nivel de concordancia con lo planeado teniendo en cuenta principalmente la recepción de la población, objetivo de la política (Blanco-Álvarez & Molano-Franco, 2021; Molano-Franco & Blanco-Álvarez, 2023d, 2023a).

En este orden de ideas, se abren al menos cuatro escenarios de investigación:

Procesos de colonialidad epistémica: interesa aquí analizar la manera en que el control, el ocultamiento y la exclusión se presenta en los tres niveles de la política desde el saber matemático escolar, así como aquellas posibles formas de neocolonialismo presentes en las investigaciones en Etnomatemática. Como se ha mencionado repetidamente, sin la conciencia del colonialismo epistémico de la educación matemática no es posible realizar ninguna transformación.

Procesos de emancipación: son variadas las experiencias e investigaciones que apuntan a la emancipación decolonial de la educación matemática. Es importante identificar en ellas los aportes más sobresalientes en términos de reivindicación, criticidad, promoción social y excelencia escolar, así como sus principales dificultades para poder informar de manera más precisa a los tomadores de decisiones en la construcción de alternativas a la vez que construir escenarios de diálogo interculturales, interinstitucionales, intercomunitarios y en general de encuentro constructivo desde las diversidades para la promoción de la concienciación y el posicionamiento político decolonial.

Subjetivación: En el nivel de la praxis política se dan procesos en los que la colonialidad del poder, del saber y del ser se instala en la subjetividad o por el contrario se la combate generando efectos de identidad, alienación y situación de frontera por lo que resulta crucial entender de qué manera las clases de matemáticas participan de estos procesos y podríamos preguntarnos por ejemplo ¿cómo combatir los problemas de alienación a través de la Etnomatemática?

Complementariedad: Quizás el tema más urgente también es el más complicado de resolver, la interculturalidad crítica se reconoce como necesaria y de hecho la hemos planteado como uno de los principios para la descolonización de la política educativa, es decir no como punto de llegada sino como punto de partida, lo cual implica que la construcción de alternativas en la política debe hacerse desde la complementariedad entre escuela y comunidad, y entre Matemáticas y cultura. Hemos señalado algunos ejemplos de la búsqueda de esta complementariedad, pero aún queda por identificar los límites de la simetría en el diálogo y la pregunta sobre ¿cómo se dan los procesos de reconocimiento/concienciación, participación/ tejido y autonomía para la crítica y la experimentación?