Introdução1

Os países do capitalismo desenvolvido enfrentaram desafios complexos em cenários originais do fim do último século: crise das sociedades industriais, esgotamento dos padrões keynesianos de regulação econômica pelos Estados nacionais, colapso do modelo do welfare state, superação da ordem mundial bipolar, integração multinacional e globalização. Esses e outros fatores impuseram desafios inéditos ao planejamento urbano de tipo de tradicional, confinado à regulação urbanística (Harvey, 2013; 1993). Nesse contexto de crise de paradigmas, difundiu-se o planejamento estratégico das cidades como modelo alternativo ao planejamento urbano tecnocrático e burocrático (Arantes et al., 2000; Harvey, 1996), desafiando as cidades a enfrentarem a modernização de suas bases econômicas e a acirrada disputa por inversões escassas.

Esse contexto nada trivial baliza o estudo ora apresentado sobre Sevilla, seu Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) e a absorção da planificação estratégica. Trata-se de um estudo de caso, mas o fenômeno certamente não é isolado e se inscreve no quadro mais geral das mudanças do sistema capitalista e das tendências contemporâneas do planejamento urbano. A análise é completada com a apreciação da dimensão decisória e do exame de dispositivos participativos.

A escolha de Sevilla como objeto de estudo analiticamente relevante tem duas justificativas complementares: de um lado, por sua importância na rede de cidades espanholas, sua capacidade de polarização e por tratar-se de uma capital autonômica e provincial; e, de outro, porque esta cidade registra notável incorporação do modelo de Desenvolvimento Urbano Sustentável Integral (DUSI), que se distingue pelos compromissos de uma governança democrática e pela articulação de múltiplas dimensões do planejamento nas esferas urbanística, econômica, social e ambiental.

A investigação compreendeu procedimentos metodológicos complementares: revisão da literatura interdisciplinar sobre os Planes de Ordenación (do Urbanismo, da Sociologia Urbana, da Ciência Política/Políticas Públicas); pesquisa de fontes documentais sobre o PGOU de Sevilla; análise da incidência das ações institucionais de planejamento estratégico; e estudo da dimensão decisória do plano urbanístico e dos mecanismos de participação cidadã na formulação da política urbana.

O artigo está estruturado da seguinte forma: além desta Introdução, a segunda parte faz uma caracterização sucinta do objeto de estudo; na terceira seção é delineada uma exposição concisa da Agenda 2030 e do debate sobre os conceitos de governança e de planejamento estratégico das cidades; a quarta parte examina o sistema de planejamento urbano espanhol e o PGOU de Sevilla; a quinta seção aborda a experiência empírica e como a participação figura nas teorias democráticas; a seção derradeira sintetiza indicativos de uma agenda de pesquisa e, portanto, sem caráter conclusivo.

Sevilla: o objeto de estudo

Cumpre indicar preliminarmente a localização de Sevilla e oferecer uma síntese socioeconômica para caracterizar sucintamente o objeto de estudo (Figuras 1 e 2).

Fonte: com dados da Junta de Andalucía/Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2023).

Figura 2 Município de Sevilla - configuração demográfica e socioeconómica.

Trata-se da quarta cidade mais populosa do país, capital da comunidade autônoma da Andalucía, cuja economia é predominantemente terciária, com destaque para o turismo. A agricultura tem papel modesto na economia local. O setor industrial tem participação intermediária, com ênfase do segmento aeronáutico e da aviação civil, cujas exportações agregam valor à economia local. As taxas de desemprego são elevadas (24%), atingindo predominantemente jovens e adultos entre 20 e 44 anos.

O PIB local modesto não é casual, está associado à histórica posição desfavorável dessa região do país (das menos desenvolvidas e industrializadas), ao modelo de desenvolvimento ancorado no setor terciário -de capacidade inferior de agregação de valor com oferta de empregos de baixa qualificação e produtividade (comércio, agricultura e, sobretudo, hostelería)- e à subordinação da economia local ao turismo, atividade sabidamente instável e sujeita a oscilações.2

No período em que se deu a formulação do PGOU (primeira década do século XXI), a cidade ainda sofria forte impacto da Expo 92 (Exposición Universal de Sevilla de 1992), para a qual foram promovidas grandes intervenções urbanísticas na cidade, especialmente o complexo de La Cartuja, com dois grandes projetos contíguos: o Parque Tecnológico (Cartuja 93) e o Parque Temático (Isla Mágica), cuja base remanescente seria incorporada à infraestrutura da cidade como suporte para atividades terciárias: centro comercial, escritórios, campi universitários, teatro, centros de convenções, hostelería, equipamentos de lazer, além da instalação de órgãos públicos.3 Na base dessas intervenções era evidente a tentativa de conferir uma nova identidade econômica à cidade e à região, transformando Sevilla e a Andalucía em novos polos terciários que superassem a tradicional fisionomia de anacronismo socioeconômico da região (atraso industrial e tecnológico, escassez de empresas competitivas, indicadores de Educação abaixo dos padrões espanhol e europeu), ou seja, "el fuerte hincapié del proyecto de desarrollo de Sevilla en la alta tecnología, estaba en sintonía con la visión de una ciudad dinámica y moderna (...) se convertiría en motor económico de la economía regional andaluza y en el principal polo de crecimiento en sur de Europa" (Pike et al., 2006, p. 316).

Exemplos notáveis dos impactos urbanísticos dessa iniciativa situam-se na infraestrutura logística agregada: construção de uma nova rede viária em uma cidade fortemente constrangida por seu traçado urbano medieval; edificação de novos terminais de ônibus e de trens, e inauguração da primeira linha ferroviária de alta velocidade (AVE) do país, ligando Sevilla à capital Madrid; ampliação e modernização do aeroporto local; embora tenha sido inaugurado somente em 2009, o metrô local teve um impulso decisivo na realização da Expo 92, tanto que sua Linha 1 tem como ponto de partida a Ciudad Expo.

As consequências urbanísticas de La Cartuja para a cidade foram colossais e seus impactos foram sendo progressivamente absorvidos à ordenação territorial, como aconteceu lentamente com o patrimônio edificado. Fato é que a ordenação urbana não anteviu e tampouco concebeu o complexo de La Cartuja, mas, antes, o contrário, teve que adaptar-se aos seus impactos. Os altos investimentos não reverteram a situação anterior e essa experiência revela "una estrategia de desarrollo local y regional desequilibrada, que proporcionó unos resultados mucho más bajos que los originariamente previstos" (Pike et al., 2006, p. 323).

Agenda 2030, Governança e Planejamento Estratégico das Cidades

Em 2015 os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) subscreveram resolução para uma ação concertada visando à erradicação da pobreza, proteção do planeta e melhoria das condições de vida e das perspectivas dos cidadãos de todas as partes do mundo. Essa iniciativa foi sintetizada como a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, distribuída em 17 objetivos a serem alcançados em 15 anos (Nueva Agenda Urbana, 2017).

Evidente que no epílogo desse transcurso o planeta não estará livre de desigualdades, pois o compromisso protocolar não assegura sua exequibilidade à medida que outras variáveis domésticas e/ou internacionais (políticas, institucionais, econômicas e dos modelos de desenvolvimento) têm enorme incidência sobre as políticas públicas e seus resultados. Não obstante, uma orientação dessa natureza impõe constrangimentos aos governos de todos os níveis, às agências e foros multilaterais e aos agentes privados, os quais vêm sendo progressivamente cobrados quanto à coerência de suas escolhas e ações relativamente ao mencionado protocolo.

Interessa observar a Agenda 2030 da perspectiva particular dos Objetivos 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), por meio de metas como "a urbanização inclusiva e sustentável e a capacidade de planejamento e gestão participativas, integradas e sustentáveis dos assentamentos humanos em todos os países" (11.3) e a garantia de "tomada de decisão inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis" (16.7).

Tais enunciados foram ratificados na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano (Hábitat III), realizada em Quito, Equador, em outubro de 2016. No plano metodológico, foi reafirmado o compromisso com práticas participativas e inclusivas por meio de "una participación significativa en los procesos de adopción de decisiones, la planificación y los procesos de seguimiento universales, así como la mejora de la participación de la sociedad civil y el suministro y la producción conjuntos" (Nueva Agenda Urbana, 2017, p. 16).

Para além dos compromissos retóricos da Agenda 2030, na Espanha (e em outras paragens da Europa) difundiu-se o planejamento estratégico das cidades e adesão ao modelo de "Desenvolvimento Urbano Sustentável Integral [DUSI]" (Medina & García, 2018). Tais modalidades e suas técnicas estão associadas ao desenvolvimento integral em sentido amplo (econômico, social, ambiental e urbanístico), acepção convergente com a ideia europeia de governança.4 Nesse sentido, seria imperativo produzir "confiança entre os agentes que o promovem e poder-se-á construir um consenso público que derive numa cultura cívica e num patriotismo de cidade. Esta será a principal força de um plano estratégico" (Castells & Borja, 1996, p. 158). Na Andalucía o modelo DUSI constitui importante instrumento metodológico e objeto de estudo (Mesa et al., 2011; Yánez & Huete, 2010).

Difundiu-se, assim, a percepção de que a Agenda 2030 teria um poderoso aliado no planejamento estratégico, pois este instrumento agregaria eficácia e capital político e econômico às cidades com a pretensão de serem mais competitivas e protagonistas em redes globais.5 Precisamente por seu protagonismo, o maior potencial para conquistar o status de cidades globais seria dessas "multinacionais europeias" (Castells & Borja, 1996, p. 153). Sevilla adotou recentemente a insígnia "Liderazgo local, transformación global" como síntese da ambição de seu governo e o título de seu Plan Estratégico 2030 é igualmente sugestivo: Sevilla en el Sistema Mundial de Ciudades (Ayuntamiento de Sevilla, s. f.).

Para além de outras dimensões (econômica, político-institucional, cultural ou geopolítica), a "globalização" é apreendida em termos relacionais e sistêmicos, abordagem especialmente sensível no caso da União Europeia, cuja integração alcançou patamares inusitados.6

A inserção global não é exclusiva da narrativa institucional, e foi incorporada por amplas parcelas da literatura acadêmica: "las ciudades de hoy son las protagonistas de um nuevo tiempo y de una nueva escala, la global" (Mesa et al., 2011, p. 207); "num momento histórico caracterizado pela globalização da economia, o Projeto de Cidade (ou de região), baseado num Plano Estratégico de amplo consenso social, representa uma grande oportunidade democrática" (Castells & Borja, 1996, p. 166); "[adoptar] una estrategia adaptativa del territorio a un contexto de creciente competencia inter-territorial en el marco del proceso de globalización" (Yánez & Huete, 2010, p. 18). Tal percepção foi reforçada pelos efeitos positivos da integração europeia e, ao nível dos projetos urbanos, os investimentos do Fondo de Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) "han sido muy importantes para promover el desarrollo urbano en España" (García & Rodríguez, 2016, p. 3).7

Em termos normativos, a cidade global deve ter competividade para se inserir no sistema mundial, modernizar sua base econômica, atrair investimentos, apostar em city marketing e sediar megaeventos. A aspiração pela inserção global e a adoção do planejamento estratégico são mais bem compreensíveis quando articuladas ao conceito de governança porque deste constam os elementos e atores fundamentais: "la gobernanza es una estructura de relaciones decisionales, cada vez más compleja, en la que además de involucrar a actores de los diferentes sectores -público, privado y social- también se involucran desde distintas interdependencias multinivel" (Mesa et al., 2011, p. 208).

A origem do conceito de governança remonta às técnicas de gestão das empresas e grandes corporações, tendo sido posteriormente incorporado, sistematizado e difundido pelo Banco Mundial, daí disseminando-se por diferentes agências para a gestão pública: "embora possa assumir diferentes interpretações, conforme o enfoque e as circunstâncias, para o Banco Mundial, 'governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando ao desenvolvimento, e a capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções'"(Goulart, 2018b, p. 22). Assim, governança e planejamento estratégico das cidades são concepções quase siamesas na nova gramática de segmentos institucionais e acadêmicos que lidam com o planejamento urbano, visto que seu escopo compreende o desenvolvimento em sentido amplo para tornar os territórios mais competitivos e, assim, transcender os limites do planejamento urbano stricto sensu (confinado à ordenação físico-territorial das cidades). Em Yánez e Huete (2010), por exemplo, são identificadas pelo menos nove "áreas de atuação estratégica": sociedade da informação; Estado do bem-estar; capital social; relações intergovernamentais; meio ambiente e patrimônio; localização territorial; dinâmica econômica; mercado de trabalho; e dinâmica demográfica.

No modelo DUSI, o planejamento urbano deve articular diferentes dimensões:

el principio de desarrollo urbano integrado se refiere más a cuestiones relacionadas a planificación y la gestión del proceso de desarrollo, mientras que el carácter sostenible está más ligado a objetivos, temas y áreas de intervención para el desarrollo urbano. En la práctica, ambos los conceptos van de mano. (del Castillo & Haarich, 2013, p. 17).

Para seus adeptos, o planejamento desse tipo promove um "tipo de planificação integral e participativa para o desenvolvimento econômico, social, ambiental, cultural, educativo, tecnológico, urbanístico e patrimonial", conferindo aproximações "mais dinâmicas, criativas e inteligentes em um mundo globalizado" (Mesa et al., 2011). O planejamento estratégico não substitui o planejamento urbano de tipo tradicional, limitado à ordenação do solo e à regulação territorial, mas postula alargar o escopo de ação dos governos locais nos ambientes competitivos da globalização.

Na implantação dos mencionados programas URBANA e PIDLU, o conceito de governança - considerando a contribuição local aos programas, a escala do município e áreas envolvidas - foi mensurado em três dimensões: i) entre as áreas governamentais municipais (governança interna), ii) com atores da sociedade civil (governança externa) e iii) a relação com outros níveis de governo (governança multinível) (García & Rodríguez, 2016).

Não obstante as diferentes acepções adotadas, a crítica ao planejamento estratégico das cidades tem potência e persuasão: precisamente por se inspirar em modelos e técnicas concebidas para organizações privadas, esta seria uma forma de reorientar o Estado no sentido de incorporar características que lhe são estranhas, principalmente de assumir a perspectiva empresarial e de admitir a mercantilização das próprias cidades, ou seja: "a mercadotecnia da cidade, vender a cidade, converteu-se em uma das funções básicas dos governos locais" (Vainer, 2000, p. 78).

No plano teórico, a crítica seminal a essa modalidade de planejamento foi formulada originalmente por Harvey (1993; 1996; 2013), ensejando o que o autor denominou de "empresariamento das cidades". Nesses termos, ocorre um processo de mercantilização radical do espaço urbano caracterizado "pela parceria público-privada tendo como objetivo político e econômico imediato (se bem que, de forma nenhuma exclusivo) muito mais o investimento e o desenvolvimento econômico através de empreendimentos pontuais e especulativos que a melhoria das condições em um âmbito específico" (Harvey, 1996, p. 53).

Dessa perspectiva crítica sobre a inadequação do planejamento estratégico das cidades e o consequente caráter mercadológico atribuído ao espaço urbano, sobressai a noção de que as cidades (como atores políticos e econômicos) rivalizam e competem como qualquer agente de mercado. Nesses termos, "a competição entre cidades autoriza a transposição do modelo estratégico do mundo das empresas para o universo urbano, como é ela que autoriza a venda das cidades, o emprego do marketing urbano" (Vainer, 2000, p. 99). O debate teórico crítico sobre o planejamento estratégico, ao qual o modelo do DUSI pode ser associado, contudo, está praticamente ausente na literatura espanhola disponível sobre o planejamento das cidades. Pelo contrário, prevalece ampla aceitação de variantes do planejamento estratégico por suas supostas vantagens metodológicas de articular diferentes dimensões do desenvolvimento.

Ordenación Urbana e o PGOU de Sevilla

O arranjo institucional da política urbana na Espanha está estruturado de forma hierárquica: "a Constituição enuncia os preceitos gerais da ordenação urbana (função social da propriedade, plusvalias urbanas e competências governamentais), a Ley de Suelo institui a tipologia de solos (urbano e rural) e organiza as regras de regulação urbanística e as leis autonômicas do solo se adaptam à legislação estatal em seus territórios" (Goulart, 2018a, p. 243). A aplicação desses princípios compete ao PGOU, que precisa ser aprovado nas comunidades autônomas e governos locais.

A Lei estatal 7/1985, que regula as bases do Regime local e normatiza as competências dos municípios, elenca atribuições de urbanismo a estes níveis de governo em "planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística" (art. 25). Não obstante, a Constituição atribui às comunidades autônomas a responsabilidade pela "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda" (art. 148). Assim, cabe às comunidades autônomas legislar e organizar o processo de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, tanto no plano municipal como em escala regional. Portanto, ordenação urbana não constitui matéria privativa dos municípios, ensejando um modelo multinível que envolve diferentes níveis de governo. O PGOU é peça fundamental dessa engrenagem institucional porque estabelece parâmetros urbanísticos de determinado território. Vejamos o caso de Sevilla.

O texto em vigência foi aprovado pelo Plenario del Ayuntamiento em 15/03/20078 e substituiu o plano precedente de 1987 (Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla, s. f.). Merecem registro as três diretrizes do PGOU: i) abordagem orgânica, "de manera que los principios de planificación urbanísticos de partida fueran desarrollándose con su propia lógica interna y explicitándose en cada una de las escalas urbanas"; ii) expectativa sistêmica, "de forma que el nuevo modelo de ciudad fuera entendido como un todo en el cual cobraran sentido cada una de las partes pero que no equivale a la suma de ellas"; iii) perspectiva dialética, posto que "en la medida en que las primeras posiciones respecto de la ciudad fueran incorporando sus propias contradicciones y resolviendo en el proceso de participación pública una nueva visión sintética" (Ayuntamiento de Sevilla, 2007b, p. 4).

Tais diretrizes são detalhadas no regime urbanístico do solo e das edificações; na instrumentalização das políticas do solo e de habitação; na regulamentação dos diferentes tipos de uso do solo (desde parâmetros comuns até normas específicas para usos diversos: residencial, de atividades produtivas,); nos tipos de obras e condicionantes para edificações; no parcelamento do solo e exigências arquitetônicas e estéticas; nas normas de urbanização (incluindo infraestrutura e espaços viários); nas regras de proteção do espaço urbano e do ambiente natural; na proteção ao patrimônio arquitetônico, histórico e arqueológico; e também no zoneamento urbanístico conforme classificação (Centro Histórico, Zona Industrial, Grandes Superfícies Comerciais etc.). Ademais, o PGOU segmenta normas para diferentes áreas e setores: solo urbano não consolidado; transferência de aproveitamento urbanístico em solo não urbanizado; áreas de planejamento incorporado; setores de solo urbanizável ordenado (setorializado e não setorializado), áreas de gestão integrada.

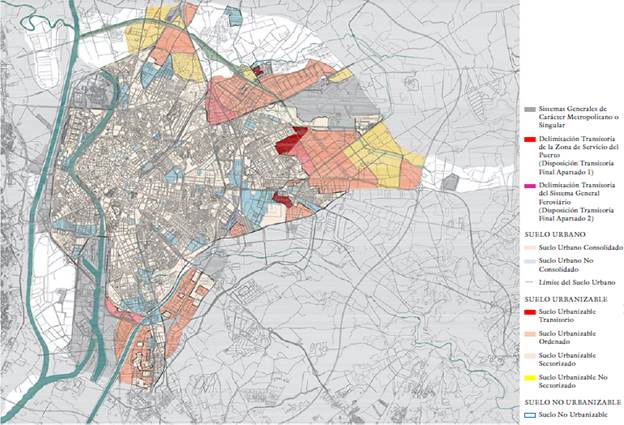

Além de códigos rígidos, o ponto central é a caracterização do regime do solo urbano (urbanizável e não urbanizável). Os Títulos xi (Regime do Solo Urbano), XIII (Regime do solo urbanizável) e XIV (Regime do Solo não Urbanizável) são chaves para a compreensão da alma do PGOU porque, a partir destes, as demais normas estão subordinadas. Portanto, a disputa pelo espaço reflete-se na caracterização dos tipos de solo, por meio da qual são estabelecidas as normas e possibilidades de expansão urbana, e precisamente por essa razão não é casual que a delimitação do solo não urbanizável tenha se restringido a algumas faixas das franjas do território, prevalecendo amplamente o solo urbano consolidado e as diferentes modalidades de solo urbanizável: Transitório, Ordenado, Setorizado e Não Setorizado (Figura 3).

Fonte: Ayuntamiento de Sevilla (2007a, p. x. 4).

Figura 3 Sevilla / PGOU - Mapa de Classificação e categorias do solo urbano e urbanizável.

No artigo 11.1.6. são definidas territorialmente todas as Áreas de Reforma Interior no solo urbano não consolidado, distinguindo-se na sequência (art. 11.1.7.) as áreas de âmbitos de "Ordenação Diferenciada" e de "Planejamento Incorporado", ou seja, intervenções e/ou edificações individualizadas carecem de aprovações específicas do poder público. Esse exemplo evidencia que as normas gerais do regime de solo subordinam as demais exigências e regras. A própria divisão conceitual entre solo urbano consolidado e não consolidado determina diferentes categorias e critérios de parcelamento, aproveitamento e administração urbanística. A diferença é tão relevante que resulta em distintos estatutos jurídicos de direitos e deveres dos proprietários. Portanto, a definição do Regime de Solo pauta as regras específicas que se detalham no PGOU por meio do uso de um instrumento clássico do planejamento urbano, o zoneamento. No caso do Regime do Solo Não Urbanizável, não surpreende que as restrições do PGOU à ocupação, edificação e urbanização sejam mais rigorosas no correspondente estatuto jurídico (art. 14.1.10.).

Em termos normativos, os objetivos do PGOU (art. 1.1.4.) consistem em: 1°) promoção do desenvolvimento sustentável e integrado da cidade e de seu território em termos sociais, culturais, econômicos e ambientais; 2°) associação do uso da terra ao uso racional e sustentável dos recursos naturais; 3°) conservação do patrimônio histórico, cultural e artístico; 4°) subordinação dos usos da terra e das edificações (públicas ou privadas) aos interesses gerais, evitando a especulação imobiliária e limitando o direito de propriedade à sua função social; 5°) participação da comunidade nos ganhos de capital gerados pela ação urbana (plusvalias urbanas); 6°) promoção da solidariedade dos benefícios e encargos entre aqueles que atuam na produção da cidade e na execução do planejamento.

Em síntese, o PGOU consagra o direito à cidade e a função social da propriedade e reitera a democratização das plusvalias urbanas, pois deve prevalecer o interesse público para que a sociedade seja recompensada pelos investimentos estatais. Em que pese a ambição retórica de incidir sobre outras dimensões -social e econômica, sobretudo-, seu alcance limita-se à esfera físico-territorial, pois é nesta dimensão que sua normativa é mais tangível e efetiva.

Participação Cidadã no PGOU

Esta seção está dividida em duas partes: a primeira, mais descritiva, reconstitui o registro institucional do processo participativo do PGOU de Sevilla; e a segunda, de caráter analítico, situa teoricamente o tema da participação na literatura.

Narrativa institucional da participação

O texto da lei do PGOU adota o princípio da publicidade por meio das seguintes modalidades: consulta direta; consultas prévias; consulta mediante relatórios urbanísticos; e cédulas urbanísticas (identificação que define o regime urbanístico aplicável de determinada propriedade). Ademais, dedica um capítulo específico (art. 3.5.1) às consultas públicas, no qual são detalhadas as modalidades previstas no item da "Publicidade". A rigor, não se trata de participação cidadã no sentido coletivo e associativo, mas de um conjunto de mecanismos consultivos de transparência e acesso à informação.

O processo participativo está organizado e catalogado em um documento institucional produzido pelo governo local (Ayuntamiento), Memoria de Participación, do qual constam a relação de participantes (entidades e indivíduos), entrevistas, convocatórias, relação das Mesas Temáticas, sugestões recebidas nas Mesas Territoriales, além de todo o processo de participação pública desde a aprovação e depois já na vigência do novo plano.9 A propósito, esta é a principal fonte documental para a análise da participação no PGOU, o que impõe um distanciamento cuidadoso do objeto de estudo por se tratar de fonte institucional que, como tal, tende a superestimar as ações governamentais e a participação propriamente dita.

O plano foi concebido sob os preceitos de que o planejamento físico-territorial permitisse a promoção da "coesão social", da "qualidade de vida" e de "novos direitos republicanos",10 sob os quais se funda uma declaração com duas consequências fundamentais: "en primer lugar, que la ciudad - los ciudadanos - está entendida como sujeto activo del proceso de planificación y no meramente como objeto; y, en segundo lugar, que este proceso de participación pública debe ser permanente" (Memoria de Participación, p. 4).

O processo de participação foi conduzido por uma equipe de técnicos do Ayuntamiento no âmbito da Oficina del Plan de Sevilla (OPS), o qual identificou interlocutores entre setores profissionais, associações de moradores, especialistas de segmentos profissionais, entidades de classe e associações comunitárias, organizações não governamentais. O primeiro ciclo foi dedicado ao diagnóstico das realidades social, política e econômica da cidade. Nessa fase preliminar, há registro de 82 participantes, entre técnicos do governo local e representantes da sociedade civil, tendo sido concluída com a aprovação consensual do documento denominado MetaPlán, síntese genérica dos fundamentos e objetivos genéricos do plano.

Na sequência, foram realizadas sessões públicas de Mesas Temáticas, cujos assuntos versaram sobre: o centro histórico; preço da habitação; cidade habitável e solidária; território metropolitano; atividades econômicas; lazer, cultura e turismo; acessibilidade e mobilidade; e "capitalidade" (referente à condição polarizadora da cidade). Dessa etapa há registro de participação de representantes de 106 entidades civis e institucionais: diferentes órgãos e níveis de governo (metrô, governo autonômico, prefeituras de cidades conturbadas da área metropolitana); empresas e associações privadas de transportes, hotelaria e afins; universidades; entidades de grupos societários (ciclistas, ecologistas, mulheres e outros); associações de moradores; entidades corporativas (advogados, engenheiros, arquitetos e outros); entidades do mercado imobiliário.

O passo seguinte foi a realização de Mesas Territoriais, distribuídas conforme a organização espacial da cidade, totalizando 65 reuniões para as 20 Mesas constituídas. Os dados oficiais registram 1.953 participantes e 242 organizações e entidades representadas, além de mais de 4.500 sugestões de propostas. Além disso, a OPS realizou mais de 50 entrevistas com lideranças (formadores de opinião, líderes comunitários e anônimos).

Esse ciclo foi completado com plataformas atualizadas de consultas e prestações de contas na internet,11 além de eventos como a exposição "Memória do Futuro", as Jornadas El urbanismo como factor de desarrollo, o Concurso de ideias Sevilla - Betis: áreas de centralidade e o Concurso Internacional de Ideas para la Plaza de la Encarnación.12

Assim chegou-se ao documento provisório "Oportunidades y Estrategias para la Ordenación urbana-territorial de Sevilla", considerado decisivo para legitimar a pactuar o modelo territorial proposto como resultado da etapa de diagnóstico compartilhado por meio das Mesas Temáticas e Territoriais. Paralelamente, foram feitas convocatórias temáticas para debater o documento com alguns setores: profissionais de urbanismo; representantes de atividades econômicas; coesão social; administração pública; entidades ambientais; proprietários e empreendedores imobiliários.

A concertación foi concebida como meio e fim, e tal entendimento supõe negociação, consenso e comprometimento entre atores institucionais e civis quanto às normas pactuadas. Trata-se de dimensão crucial, pois a ordenação territorial compreende dinâmicas conflitivas que envolvem mercado imobiliário, empreendedores, moradores, poder público, cujos interesses não são necessariamente convergentes quanto aos requisitos de sustentabilidade (econômica e ambiental) e coesão (social e política). Concertação remete à pactuação entre proprietários do solo urbano, associações empresariais, entidades de moradores e grupos específicos sob a mediação do poder público.

Para tanto, foi produzido um novo documento, "Avance del Plan General de Sevilla", do qual constam diretrizes pactuadas quanto a: estratégias de crescimento; volume previsível da oferta de edificação; balanço do solo urbanizável; estimativas de demanda; qualificação da infraestrutura; conectividade dos tecidos urbanos; tendências da dinâmica de espacialização; critérios e objetivos da ordenação territorial; aptidão das glebas para urbanização. As questões centrais, portanto, foram a expansão territorial e a normatização das áreas ainda não urbanizadas, posto que a legislação estratifica a divisão do solo nas categorias de urbanizado, não urbanizado e urbanizável.

O processo participativo tratou de temas gerais e amplos, mas também recebeu indicações e demandas específicas, casos de reivindicações que variaram conforme a estratificação territorial dos participantes, tais como: maior dotação para equipamentos esportivos; reforma de logradouros públicos (Alameda de Hércules, por exemplo); reserva do centro histórico para uso exclusivo de pedestres; restauração de igrejas; ampliação e melhoria da rede de transportes públicos, etc.

Participação cidadã não é produto exclusivo de motivações universalistas orientadas para o bem comum, mas também decorre de incentivos segmentados e/ou corporativos de caráter mais limitado. Não há juízo de valor hierárquico orientado para classificar demandas, apenas uma observação descritiva que constata a variedade de incentivos dos cidadãos quanto à agenda do planejamento urbano. Ademais, é preciso relativizar o ideal participativo à luz de sua efetividade como forma de participação decisória, cautela nem sempre adotada pela literatura para cotejar as diferenças que separam o discurso normativo da realidade (Ruano de la Fuente, 2010).

Como a política importa e as políticas públicas refletem as escolhas governamentais, não se pode ignorar que esse processo transcorreu nas gestões 20032011 do alcalde Alfredo Sánchez Monte-seirín (PSOE), cujo governo se formou com base em aliança com Izquierda Unida (IU). Essa coalizão de centro-esquerda traduziu-se em preceitos inclusivos e em incentivos participativos na formulação de políticas públicas. Tais características não excluem a possibilidade de mobilizações e participação marcadas por relações de clientela ou por processos participativos de baixo poder decisório a partir da ação de grupos e partidos políticos governantes (ou mesmo de oposição) com suas respectivas bases sociais. Portanto, é imperativo considerar que, quando se abrem oportunidades:

el dominio de la escenografía, el control de la agenda y el orden del día, transformándose los dispositivos participativos en correas de transmisión del poder local y de instancias de representación paralelas de intereses particulares. De ahí se deriva la imagen de manipulación, simulacro y artificialidad del discurso y de la práctica participativa (Ruano de la Fuente, 2010, p. 105).

Participação e representação: dilemas da democracia

Há considerável tradição de pensamento político crítico sobre a democracia, particularmente das linhagens que contestaram os limites da democracia representativa. Na medida em que o modelo liberal-pluralista de democracia tornou-se dominante no mundo ocidental emergiram críticas às suas insuficiências. A ideia de que a democracia se resume à representação e à escolha de minorias legítimas que efetivamente tomam decisões, conforme a acepção clássica de Schumpeter (1984), foi objeto de contestação de diferentes correntes teóricas e movimentos políticos. Nesse campo crítico ao modelo liberal-pluralista situam-se pelo menos quatro vertentes (Miguel, 2005): a democracia deliberativa, cujo precursor é J. Habermas, que postula uma ação comunicativa de novo tipo para produzir decisões legítimas; o republicanismo cívico, que tem raízes nos postulados de Maquiavel e Rousseau e que ganhou expressão em concepções comunitaristas e na interpretação de H. Arendt; a democracia participativa, cujos pioneiros foram C. Pateman e C. B. Macpherson, a qual advoga ampliação dos espaços decisórios para situações cotidianas; e o multiculturalismo, sintetizada pela insígnia da "política da diferença", que identifica nas sociedades contemporâneas a convivência entre grupos sociais que se filiam a valores distintos e conflitantes. Para cada uma dessas vertentes -que, não são homogêneas internamente-, são formuladas diferentes prescrições para a democracia.

Em meio a esse debate que transcendeu a dimensão teórica para transformar-se também em disputa política, sobreveio o tema da participação, e assim "el discurso participativo es objeto de un fetichismo general fundado en la idea de apertura del poder y la porosidad de las instituciones públicas ante la sociedad civil" (Ruano de la Fuente, 2010, p. 95). Levando o argumento ao extremo, a participação per se seria suficiente para transformar a democracia e produzir patamares mais elevados de accountability.

Com efeito, há fartas evidências da crise do modelo liberal de democracia, tais como as fraturas na relação entre representantes e representados, o descrédito e a falta de legitimidade de instituições políticas, a corrupção endêmica (Castells, 2018), além do aprofundamento do fosso que separa as "cidades dos ricos" das "cidades dos pobres" (Secchi, 2015).

Originalmente, a crítica participativa se distinguia por seu caráter oponente, seria uma forma de democracia alternativa à representação (Lavalle, 2011). Daí o caráter supostamente antitético entre essas prescrições. Ocorre, porém, que "a participação perdeu sua condição polar de crítica interna à democracia e sua plausibilidade 'natural' como modelo alternativo à democracia liberal, com capacidade de atrair expectativas normativas de índole a mais variada" (Lavalle & Vera, 2011, p. 130). Ademais, a representação política é um "processo circular (suscetível ao atrito) entre as instituições estatais e as práticas sociais. Como tal, a democracia representativa não é nem aristocrática nem um substituto imperfeito para a democracia direta, mas um modo de a democracia recriar constantemente a si mesma e se aprimorar" (Urbinati, 2006, p. 192).

Mecanismos participativos que transcendem o sufrágio são positivos para aprimorar a democracia naquilo que a distingue (governo do povo), contudo, os dispositivos conhecidos (consultas, assembleias, audiências, conselhos) se fundam em critérios de representação na medida em que há muitas mediações entre os decisores e as decisões tomadas. Ou seja, a participação que passamos a conhecer -nomeada como participação cidadã- se funda em métodos representativos e foi incorporada às engrenagens do Estado, isto é, institucionalizou-se.

As democracias passaram a combinar mecanismos de representação (o sufrágio) e de participação cidadã (consultas populares, referendos, colegiados compartilhados com representantes estatais e da sociedade civil). Se antes era razoável opor participação à representação, essas duas fontes de legitimação do poder revelaram-se compatíveis, transformações que impactaram as teorias democráticas. Tal constatação não mensura o grau de poder decisório dessas possibilidades, tampouco estabelece hierarquia prévia ou se detém sobre o grau de autonomia das manifestações e interesses societários, apenas reconhece a compatibilidade entre ambas. Desse modo, "la voluntad de los ciudadanos puede expresarse a través de consultas populares o espacios de concertación, pero también se manifiesta su voluntad a través de la configuración de las instituciones representativas y de la opinión pública" (Ruano de la Fuente, 2010, p. 107).

Assim, a participação cidadã precisa ser examinada à luz de sua efetiva capacidade de gerar processos decisórios partilhados, cujas metodologias são diversas tanto na forma quanto nos resultados que produzem (Ramos & Villasante, 2015). A participação requer um exame que vá além de suas promessas míticas exclusivamente benfazejas, além de considerar que pode assumir tanto expressão individual quanto coletiva na forma de associações, entidades ou grupos de interesse.

Na Espanha estão bastante evidenciadas as "flaquezas e insuficiencias de una política estrictamente institucional, que establece como únicos cauces de participación las vías previstas de la democracia representativa" (Blanco & Subirats, 2012, p. 27). A participação cidadã em ordenação urbana e em processos de formulação dos Planes é modesta, e sua intensidade está associada a normas e condutas de governos autonômicos e municipais que incorporaram tal requisito por convicção programática ou ideológica ou ainda por pressões societárias.

Em Sevilla, os dados disponíveis no registro Memoria de Participación são insuficientes para uma análise conclusiva sobre o alcance e a efetividade do processo participativo no PGOU. Tal limitação deriva do caráter institucional deste registro, da indisponibilidade de outras fontes de investigação (pesquisas qualitativas, por exemplo) e da escassez de estudos sobre essa experiência.

Reflexões Derradeiras

Planejamento estratégico (das cidades) e Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) são instrumentos distintos que empregam técnicas e metodologias também diferentes, mas ambos vêm sendo adotados simultaneamente. Em Sevilla, consolidou-se a adoção do modelo de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), incorporando-se o uso do conceito de governança e a tentativa de articulação de múltiplas dimensões do desenvolvimento, notadamente econômica, social, ambiental e urbana. O PGOU, a despeito de uma retórica articuladora dessas dimensões, é um tipo de instrumento próprio do planejamento urbano limitado à regulação urbanística, enfim, à ordenação territorial dos usos e ocupações do solo.

O modelo DUSI postula capacitar a gestão urbana a enfrentar desafios do desenvolvimento econômico e da integração das cidades no contexto da globalização e da consolidação da União Europeia, especialmente através de políticas de dinamização econômica e de reconversão da base produtiva herdada dos padrões da sociedade industrial. De outra parte, embora fundamentada em princípios holísticos, a ordenação urbanística permanece confinada à sua dimensão físico-territorial.

As normativas e resoluções oficiais não estabelecem uma ordem hierárquica entre essas diferentes modalidades de planejamento, contudo, as ações e consequências do planejamento estratégico impõem uma posição de subordinação das normas e instrumentos de ordenação urbana. Não obstante sua autonomia institucional, o PGOU se coloca em desvantagem porque opera em cenários previamente desenhados e impactados pela planificação estratégica orientada para a modernização da base econômica com largo impacto urbanístico. A despeito do eventual caráter sistêmico da relação entre essas referências de planejamento, as implicações do complexo de La Cartuja e do Plan Estratégico 2030 são exemplos paradigmáticos dessa relação de condicionamento em que se coloca o PGOU de Sevilla. Tal subordinação serviu como estímulo para uma intensa flexibilização das tipologias de solo, potencializando a delimitação de áreas urbanizáveis.

Estranhamente, o debate sobre as motivações, as implicações e as diferentes abordagens do planejamento estratégico das cidades no planejamento urbano é ignorado na literatura pesquisada, de resto ausente nos registros institucionais dos órgãos governamentais, donde se infere que essa temática não constitui um problema teórico-conceitual e empírico para analistas, pesquisadores e gestores públicos.

O PGOU e seu êxito precisariam ser mensurados mais rigorosamente em termos de eficácia, ou seja, em que medida suas diretrizes e normas têm sido capazes de ordenar o território urbano para atingir os objetivos que se impôs. A observação empírica da cidade é suficiente para evidenciar que o princípio da função social da propriedade está longe de se cumprir plenamente, assim como se notam gargalos renitentes relativos à habitação social, sustentabilidade ambiental e contenção da especulação imobiliária.

Quanto ao tema da participação cidadã nas políticas públicas de planejamento urbano, se houve processo participativo este se restringiu ao momento de formulação do PGOU com caráter marcadamente consultivo. A narrativa institucional registra consultas, encontros, foros participativos e outras formas de intervenção societária, e reitera um método orientado para a concertação. Como este objetivo significa entendimento e pactuação, supõe-se a existência prévia de conflitos de interesses. Conflitos remetem a tensões e disputas pelo espaço urbano, os quais designam posições contraditórias de diferentes atores, tais como o mercado imobiliário, moradores e suas entidades associativas, empresários de múltiplos segmentos (fabril, comercial), grupos de interesse específicos e, não menos importante, o próprio poder público. As fontes institucionais, entretanto, não fazem menção à existência e à natureza dessas disputas e aos aspectos mais controversos das diretrizes e resoluções do PGOU. E aqui não estão em questão regras urbanísticas de natureza técnica, mas decisões sobre a expansão urbana (caracterização do solo urbanizável, por exemplo), mecanismos de restituição das plusvalias urbanas, políticas de habitação social etc. Na narrativa institucional, tendo como critério decisório soluções concertadas, em consequência o plano urbanístico legitimou-se e ganhou estatuto jurídico de lei: como num passe de mágica, desapareceram o conflito e as disputas pelo espaço.

Os mecanismos participativos na elaboração do PGOU foram arquitetados por iniciativa do governo local (assembleias, consultas, mesas territoriais e temáticas, entrevistas etc.), cuja formação se deu a partir de uma coalizão de centro-esquerda entre PSOE e IU nas gestões do alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE). As orientações em torno de uma política urbana inclusiva e participativa, com efeito, guardam coerência com o perfil ideológico daquele governo. Ações governamentais e políticas públicas não brotam espontaneamente, refletem o conteúdo programático e o perfil político-ideológico dos governos que as protagonizam, enfim, definitivamente a política importa.

Não obstante, a efetividade dessas iniciativas carece de estudos e investigações que uma pesquisa bibliográfica preliminar não é capaz de responder categoricamente. Reconhecer a existência de um processo participativo não é suficiente para presumir que essa participação alcançou status efetivamente decisório. Ademais, exceto pelas normas protocolares de exposição pública de propostas de alteração, não há registros de mecanismos de gestão participativa durante a vigência do PGOU, constatação que sugere uma administração tecnocrática da política urbana no período posterior à aprovação do plano urbanístico e em sua revisão.

Embora a pesquisa tenha se detido sobre um estudo de caso, é plausível que problemas comuns -tais como os efeitos da difusão do planejamento estratégico das cidades, as limitações dos planos de ordenação urbana e o caráter consultivo dos respectivos processos participativos- também se reproduzam em outras cidades de diferentes escalas urbanas. Se essa hipótese estiver correta, tema sobre o qual há lacunas na literatura do Urbanismo e das Políticas Públicas, coloca-se no horizonte um ciclo promissor de pesquisas comparativas para decifrar as mudanças pelas quais o planejamento urbano vem passando no período contemporâneo, tanto na Europa como em outros continentes.

Tais observações provisórias não têm caráter conclusivo em razão da circunscrição do escopo do estudo e mesmo das limitações de suas fontes e referências, apenas e tão-somente ensejam uma agenda de pesquisa complexa e interdisciplinar a ser oportunamente desenvolvida em diferentes áreas do conhecimento das Ciências Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas. Em síntese, este estudo não oferece respostas irrefutáveis aos problemas teóricos e empíricos abordados, mas, antes, formula perguntas e problematiza questões a serem respondidas por investigações futuras, principalmente sobre a difusão e os impactos do planejamento estratégico particularmente em cidades da América Latina.