Introducción

En las últimas décadas, la adultez emergente se ha presentado como una nueva etapa de vida entre la adolescencia y la edad adulta, abarcando desde los 18 a los 29 años. Esta etapa es fundamental para el desarrollo humano, pues los y las jóvenes asumen más responsabilidad, independencia y adquieren mayores oportunidades1. Al respecto, Arnett et al.1 menciona cinco características distintivas de la adultez emergente, usualmente compartidas a nivel cultural, las cuales permiten caracterizar a esta etapa como: (1) un tiempo de exploración de la identidad, (2) una fase de inestabilidad, (3) una etapa de gran optimismo y posibilidades, (4) un periodo donde los jóvenes suelen estar más centrados en sí mismos y, finalmente, (5) lo más distintivo es que es una etapa de sentirse “en el medio”, entre la adolescencia y la adultez.

En Chile, se han realizado investigaciones para establecer la existencia de esta etapa de vida, confirmándose que las cinco características anteriormente descritas están presentes en los universitarios chilenos2. Además, se obtuvieron nuevos hallazgos en la cultura chilena, caracterizando esta etapa como un periodo de mayor apertura personal, mayor autosuficiencia y autonomía, una etapa de construcción de la identidad, un periodo donde es fundamental establecer relaciones interpersonales con otros y, finalmente, una etapa de reflexión sobre sus decisiones y objetivos vitales3.

Las investigaciones extranjeras y nacionales configuran a los adultos emergentes como un grupo vulnerable al desarrollo de sintomatología de salud mental, incluso mayor a la población general4-6, debido principalmente a factores como las exigencias académicas del contexto universitario7, el estrés psicosocial, los desafíos de la etapa evolutiva en que se encuentran8, la presión financiera y los problemas relacionales9. En este sentido, la mayor parte de los estudios en adultos emergentes universitarios se han centrado en aspectos negativos del desarrollo, específicamente en factores de riesgo y en la prevención de trastornos de salud mental10, resultando importante describir el curso del funcionamiento positivo durante este periodo. La adultez emergente también presenta características positivas, como lo son: mayor independencia y libertad que en etapas previas, disponibilidad para explorar en responsabilidades adultas, mayor cercanía emocional con la familia de origen, tiempo para preocuparse de sus deberes académicos o laborales, explorar su proyecto de vida y, por sobre todo, es una etapa de gran optimismo y posibilidades1.

A partir de lo anterior, surge el interés por indagar en el concepto de desarrollo positivo, describiéndose este como un estadio de ajuste social y psicológico que acentúa las potencialidades, la plasticidad y la relación entre los jóvenes y sus contextos próximos11. Este concepto, proveniente de la psicología positiva, ha sido frecuentemente investigado y aplicado en población adolescente, abarcando diversas propuestas teóricas sobre las características y las competencias que servirían para definir un desarrollo positivo, promover un desarrollo integral y saludable, y favorecer la reducción de conductas de riesgo en este grupo de jóvenes12; no obstante, existe escasa evidencia de su estudio y aplicación en la adultez emergente.

Al respecto, Hawkins et al.13 plantearon el primer modelo de desarrollo positivo en adultos emergentes australianos, el cual midió el funcionamiento positivo a través de cinco componentes10:

Competencia social, caracterizada por el cumplimiento de demandas funcionales cotidianas, participación social y responsabilidad personal e interpersonal14.

Satisfacción con la vida, asociada a sensaciones de satisfacción y sentimientos de congruencia entre deseos o necesidades y logros o recursos, siendo considerada como una medida de la calidad de vida15.

Confianza y tolerancia con otros, refiere a la seguridad que perciben las personas en sus vecinos como también en las personas en general, y su capacidad de trabajar armoniosamente con personas de diferentes orígenes y culturas13.

Confianza en autoridades e instituciones, refleja el apego de un individuo con la comunidad y sus organizaciones, además del ajuste a la comunidad y la sociedad en la que se está inmerso13.

Acción y compromiso cívico, alude a la voluntad de una persona de asumir el papel de ciudadano, aspecto esencial para la socialización política y una sociedad democrática exitosa16.

En investigaciones posteriores, este equipo corroboró la replicabilidad de este modelo de cinco factores en distintos momentos de la adultez emergente10. A su vez, señalaron que altos niveles de desarrollo positivo al comienzo de la adultez emergente predicen una mejor salud general, bienestar físico, relaciones interpersonales de calidad y bajos niveles de conducta antisocial en la adultez emergente intermedia. Así, este modelo permite predecir tanto el funcionamiento saludable como problemático en el desarrollo de los adultos emergentes10-13.

Si bien en Australia se ha desarrollado una línea de investigación dedicada al desarrollo positivo en la adultez emergente, en Chile, como se ha señalado, los estudios en adultos emergentes se han concentrado principalmente en problemas de salud mental en el grupo de universitarios, sin indagar aún en un modelo de desarrollo positivo contextualizado a esta realidad cultural, pese a las altas prevalencias de trastornos de salud mental en este grupo. Para este propósito, es necesario un análisis sobre el estado del arte de los factores asociados al desarrollo positivo en los adultos emergentes chilenos, para así alcanzar una radiografía de los estudios existentes y sus hallazgos. Por tanto, el objetivo general del estudio fue analizar la evidencia disponible en la literatura científica sobre los componentes del modelo de desarrollo positivo en adultos emergentes universitarios de Chile.

Materiales y métodos

Con el fin de responder al objetivo de investigación, se efectuó una revisión narrativa de la literatura, un tipo de revisión bibliográfica que tiene como propósito identificar y analizar la información existente sobre una temática de interés17, la cual suma diferentes investigaciones sobre el estado actual de la pregunta que guía a una investigación y que, a diferencia de otras metodologías, permite analizar una amplia variedad de diseños de investigación, lo que puede contribuir a la amplitud del análisis17-18.

Al seguir los criterios de calidad metodológica y la estructura propuesta por Whittemore y Knafl18, así como las recomendaciones de Siddaway et al. para revisiones de literatura19, en primer lugar, se identificó el problema de investigación: “¿Qué se ha investigado sobre los adultos emergentes chilenos desde la perspectiva/componentes del modelo de desarrollo positivo?”. Los artículos incluidos en esta revisión fueron de tipo cuantitativos, cualitativos, mixtos y revisiones teóricas, publicados entre los años 2013 y 2023, y la población objetivo fueron adultos emergentes chilenos entre 18 a 29 años.

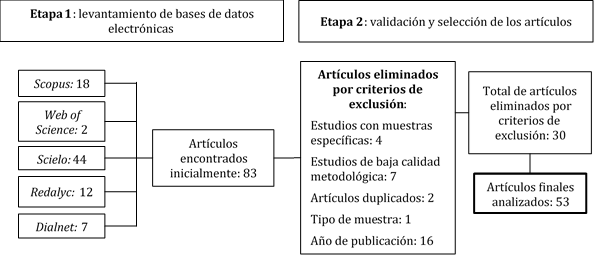

En cuanto a la investigación bibliográfica, se realizó una búsqueda computarizada por bases de datos, tales como: Web of Science, Scopus, SciELO, Redalyc y Dialnet, identificando fuentes primarias y confiables en idioma español e inglés. Posteriormente, se ejecutó un muestreo intencional para la identificación de variables congruentes con las del modelo de desarrollo positivo, considerando como descriptores sus cinco componentes y conceptos afines: (1) competencia social; (2) satisfacción con la vida (y bienestar subjetivo); (3) confianza y tolerancia con los otros (y apoyo social); (4) confianza hacia autoridades e instituciones; (5) acción y compromiso cívico. Luego, se definieron los criterios de inclusión y exclusión para la elección de las fuentes primarias (Tabla 1). Inicialmente, se obtuvo una base de datos de 83 artículos.

Tabla 1 Criterios de inclusión y exclusión para la revisión narrativa

| Criterios de inclusión | Criterios de exclusión |

|---|---|

| Estudios con muestras de adultos emergentes chilenos | Estudios con muestras específicas (personas pertenecientes a grupos étnicos, infractores de la ley, embarazadas o en situación de discapacidad) |

| Fuentes bibliográficas en idioma español e inglés | |

| Investigaciones cualitativas, cuantitativas, mixtas y revisiones teóricas | |

| Investigaciones publicadas desde enero de 2013 a abril de 2023 | |

| Cumplimiento de criterios de calidad20-21 |

Luego, se realizó un proceso de análisis y selección de estudios, considerando la eliminación por los criterios de inclusión y exclusión. Los artículos que no coincidieron con los descriptores y los conceptos afines fueron eliminados. Así, se obtuvo una base de datos final de 53 artículos (Figura 1).

Posteriormente, los estudios seleccionados fueron sistematizados, a fin de crear tablas de contenido cualitativo, permitiendo alcanzar una integración unificada del problema de investigación. El procedimiento de análisis de datos comenzó con la reducción de los datos; la elaboración de las tablas y las matrices, para facilitar la visualización y la comparación de la información mediante un mapa conceptual; la extracción de las conclusiones y su verificación; finalizando con la presentación de los resultados y las limitaciones de la revisión.

Resultados

Como se evidencia en la Tabla 2, los componentes 2 y 5 (satisfacción con la vida y acción y compromiso cívico) tienen una mayor cantidad de estudios seleccionados, mientras que el componente 4 (confianza hacia autoridades e instituciones) tiene solo cuatro artículos. En las muestras existe una mayor cantidad de mujeres y el promedio de edad de los estudios por componente oscila entre 20,5 y 26,15 años, existiendo mayor frecuencia de estudios cuantitativos (81,13%). Además, la mayor parte de los artículos están publicados en español (75,47%) y un menor porcentaje en inglés (24,53%).

Tabla 2 Resumen de indicadores cuantitativos de la revisión narrativa

| Componente | N° de artículos | Tipo de muestra | Frecuencia por sexo | Promedio de edad | Rango de años de publicación | Tipo de estudio |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Competencia social | 8 | 8 universitarios | Mujeres = 1067 Hombres = 1151 | 20,5 | 2014-2023 | Cuantitativo = 6 Mixto = 2 |

| 2. Satisfacción con la vida | 17 | 17 universitarios | Mujeres = 2247 Hombres = 1952 | 20,9 | 2013-2022 | Cuantitativo = 16 Cualitativo = 1 |

| 3. Confianza y tolerancia con otros | 9 | 9 universitarios | Mujeres = 4437 Hombres = 3973 No binario/otro = 26 | 20,18 | 2015-2022 | Cuantitativo= 9 |

| 4. Confianza hacia autoridades e instituciones | 4 | 1 universitarios y 3 no universitarios | Mujeres = 780 Hombres = 639 | 26,15 | 2013-2022 | Cuantitativo = 2 Revisión sistemática = 2 |

| 5. Acción y Compromiso cívico | 15 | 11 universitarios y 4 no universitarios | Mujeres = 1454 Hombres = 1269 Datos perdidos = 14 | 21,7 | 2014-2023 | Cuantitativo = 10 Cualitativo = 3 Mixto = 2 |

A continuación, se presentarán los resultados cualitativos encontrados a partir de la revisión narrativa, organizados por componentes.

Competencia social

En cuanto a habilidades prosociales, conciencia social y empatía, la mayor parte de los estudios refieren que las mujeres universitarias presentan mayores puntuaciones que los hombres22-24. En hombres se ha descrito que su capacidad para considerar la perspectiva de otra persona aumenta en el contexto de las relaciones amorosas, destacando además en temas de autoestima y autorrealización resolutiva25-26. A su vez, las investigaciones coinciden en que las habilidades sociales de los y las estudiantes mejoran a medida que avanzan en su trayectoria académica24,27, siendo más altas en jóvenes provenientes de establecimientos educacionales particulares subvencionados27, aunque tales competencias parecieran no tener relación con el área disciplinar estudiada23.

Además, se evidencia que en los programas dentro del contexto universitario, referidos a la tutoría entre pares o las intervenciones pedagógicas innovadoras, se contribuye al desarrollo y la potenciación de habilidades sociales de universitarios, entre ellas: empáticas o de apoyo, conversacionales, autoafirmación, colaboración y resolución de conflictos28-29.

Satisfacción con la vida

Una investigación, que buscaba indagar sobre los efectos del modo de decidir y actuar de los jóvenes sobre el bienestar subjetivo30, sugiere que los jóvenes que cumplen (tendencia conformista) manifiestan una mayor satisfacción vital que los maximizadores (tendencia a elegir la mejor opción posible), debido a que los primeros cuentan con una aproximación más cercana entre sus expectativas y logros. En cuanto a rasgos de personalidad, un estudio encontró que los estudiantes con mayores niveles de satisfacción con sus vidas son aquellos que poseen afabilidad, responsabilidad, bajo neuroticismo y una mayor preferencia por actividades que impliquen esfuerzo cognitivo31. Además, otros estudios reportan que existe una relación positiva entre prosocialidad (comportamiento voluntario destinado a beneficiar a otras personas) y bienestar subjetivo32, y entre actividad física y bienestar subjetivo en el contexto de la pandemia33.

En relación con los factores contextuales, una investigación con universitarios del primer año de sus carreras indicó que una evaluación positiva de los recursos institucionales, de la calidad de la enseñanza y de la participación de los estudiantes, se relacionó con una mayor satisfacción vital34.

En cuanto a la línea de investigación respecto a satisfacción con la vida y con la alimentación, que representa un gran número de estudios, los estudios plantean que, en general, los estudiantes universitarios se muestran satisfechos con sus vidas, en las áreas: intelectual, emocional y social, en tanto se sienten insatisfechos en el plano físico y el económico35. Además, varios estudios indican que vivir con los padres durante el periodo universitario y el apoyo social familiar tangible e intangible se asocia con mejores hábitos de alimentación y una mejor salud emocional, además de una mayor satisfacción con la vida y la alimentación36-40. En cuanto a características sociodemográficas como el género, la ocupación o el país de origen, no se reportaron diferencias significativas en estas variables38,41-43, sin embargo, factores como la calidad de la dieta, la disposición a probar nuevos alimentos y los problemas generales o de salud mental, sí tienen una repercusión negativa38-40,44-45. Además, no solo el apoyo familiar influye en la satisfacción vital de los estudiantes universitarios, sino también su bienestar subjetivo está vinculado a las relaciones positivas con amigos, el amor, la deseabilidad social y el contar con metas personales y actividades recreativas35,39,46.

Confianza y tolerancia con otros

Varios estudios coincidieron en señalar que los estudiantes universitarios presentaron adecuados niveles de apoyo social percibido7,47, aun cuando un estudio indicó que los adultos contaban con una mayor percepción de apoyo social en ítems vinculados a la disponibilidad de otros48. A nivel general, las investigaciones indicaron que no existieron diferencias en cuanto al sexo o el género de los estudiantes en esta variable49, ni tampoco distinciones en cuanto al tiempo que llevaban los estudiantes en la universidad50; no obstante, existieron ciertas diferencias según el tipo de apoyo social o al considerar otras variables sociodemográficas, por ejemplo, un estudio con universitarios planteó que, tanto para hombres como para mujeres, la primera fuente de apoyo fue la familia, la cual implicó un factor significativo para un mejor rendimiento académico autopercibido51.

Otros estudios que incluyeron variables como la orientación sexual y la heteronormatividad (creencias de que existen dos géneros que corresponden a dos sexos biológicos opuestos y complementarios) refirieron que los estudiantes universitarios heterosexuales reportaron un mayor apoyo social general, por parte de la familia y de otras personas significativas que estudiantes lesbianas, gays y bisexuales (LGB); ambos grupos reportaron igual apoyo de sus amistades52. Además, los jóvenes que presentaban mayor heteronormatividad contaban con mayor apoyo familiar, mientras que los que tenían baja heteronormatividad presentaban mayor apoyo social por parte de amigos53.

Por último, el apoyo social percibido en muestras universitarias se ha vinculado con afectividad, bienestar y salud mental49, con características de personalidad como extroversión, responsabilidad y amabilidad47-50 y variables académicas como satisfacción social universitaria, satisfacción profesional, intención de abandono y rendimiento académico autopercibido7,51,54.

Confianza hacia autoridades e instituciones

Respecto a la confianza en la policía, un estudio con jóvenes señala que los niveles de confianza que la población de distintos grupos socioeconómicos tiene en la institución policial chilena (Carabineros de Chile) están íntimamente relacionados con la percepción de su trabajo. Específicamente, a medida en que el nivel socioeconómico desciende, menor es la confianza en los Carabineros y hay una menor disposición para realizar denuncias; y a medida que se es más joven, también es menor la confianza hacia este ente policial55.

Un estudio similar sugiere que, en general, los jóvenes de todos los grupos socioeconómicos se sienten más seguros en comparación con otros grupos etarios, aunque reconocen la presencia de peligros; los jóvenes que pertenecen a niveles socioeconómicos medios o bajos refieren que la sensación de seguridad se restringe a entornos cercanos, como su barrio o casa. Con relación a la confianza hacia los Carabineros, si bien existe una opinión mayoritariamente positiva, coexisten opiniones negativas; los más jóvenes valoran su presencia y sentido del deber, sin embargo, critican su prepotencia y la existencia de corrupción56.

Respecto a la confianza en el Gobierno, una investigación indagó sobre la influencia de la confianza del gobierno en la adopción de comportamientos de salud por parte de jóvenes para prevenir el COVID-1957. Los resultados indicaron una baja confianza en el gobierno de turno; a su vez, la confianza en este no se relacionó con miedo o comportamientos protectores de salud, como el uso de mascarilla o el aislamiento en este grupo.

Por último, un estudio recogió las percepciones de la comunidad universitaria (trabajadores y estudiantes) respecto a situaciones de acoso sexual58. Al respecto, refirieron que más de un 60 % de las personas que han vivido acoso sexual no denunció el hecho, debido a causas como no haberle dado importancia a la situación, además de temor, desconfianza en las autoridades universitarias o el desconocimiento de los protocolos a seguir.

Acción y compromiso cívico

Un estudio desarrollado con universitarios planteó que si bien existe cierta desconfianza en el sistema democrático y una evaluación negativa de los partidos políticos59-61, cruzada por una disminución de la participación en el sistema electoral y una baja intervención en organizaciones políticas, los jóvenes chilenos están ciertamente interesados por los temas políticos y son participativos, aun cuando existe una mayor intervención en otras actividades no convencionales presenciales y en línea59. Las causas de la abstención estuvieron motivadas por el descontento y el rechazo al sistema electoral y los políticos, y no por apatía o desinterés hacia la política; los jóvenes promueven la democracia directa, pero a través de un discurso enfocado en los aspectos prácticos, con miras a implementar formas de participación y compromiso cívico novedosas, vinculadas a experiencias de organización y trabajo con comunidades, tales como los voluntariados59,61-63.

En cuanto a las diferencias de género, un estudio desarrollado con mujeres jóvenes indicó que consideraron que hombres y mujeres no gozan de los mismos derechos ciudadanos, percibiendo inequidades y discriminaciones en distintos ámbitos que son vistos como espacios o situaciones de discriminación de género, tales como situaciones laborales, violencia patriarcal en situaciones públicas, roles y estereotipos impuestos a las mujeres, salud, previsión, sexualidad y reproducción64. Otro estudio planteó que en mujeres universitarias existe un alto nivel de indiferencia respecto a la identificación con los partidos políticos tradicionales, una escasa participación política en relación con la militancia activa, una mayor tendencia respecto a los partidos de izquierda en universidades tradicionales y un mayor nivel de compromiso político con causas estudiantiles65.

Respecto a otras variables sociodemográficas, una investigación planteó que el interés de los jóvenes por la política baja a medida que disminuye el nivel socioeconómico66. Además, en cuanto a tendencias de acción política, los jóvenes adscritos a una religión tuvieron un menor puntaje que sus pares; respecto a orientación política, los y las jóvenes de izquierda puntuaron más en acciones políticas que sus pares67.

Otras investigaciones plantearon que para los jóvenes existen nuevas formas de manifestarse; entre ellas se destacaron las movilizaciones estudiantiles en el año 2011, las cuales surgieron entonces como una ocupación del espacio público para lograr una presencia en los medios de comunicación. Esto se relacionó con nuevas formas que tenían los estudiantes para realizar cambios sociales, definiéndose como una generación sin miedo, concientizadores, capaces de provocar cambios en la sociedad, lo que posibilitó pasar de la pasividad a la acción61,68.

Por último, en cuanto a la responsabilidad social, las investigaciones en universitarios plantearon que existían diferencias entre grupos: las mujeres y los habitantes de las zonas urbanas reconocen que tienen mayores responsabilidades sociales. Por otro lado, al considerar el nivel de urbanización, los residentes en sectores urbanos tienen mayores resultados en el abordaje del ejercicio profesional desde la dimensión del compromiso social, debido al reconocimiento de las propias responsabilidades en su esfuerzo, una vez que egresan69. También se ha analizado este concepto por país (universitarios chilenos versus salvadoreños)69, en prácticas sustentables70 y su percepción en tiempos de pandemia y estallido social71-72.

Discusión

El propósito de la investigación fue analizar la evidencia disponible en la literatura científica sobre los cinco componentes del modelo de desarrollo positivo en adultos emergentes chilenos, a través de una revisión narrativa18. Durante el proceso de revisión, es posible observar a nivel general que existe una mayor participación de mujeres jóvenes que de hombres, mayormente universitarios; además, hay una mayor presencia de estudios cuantitativos, enfocados en establecer asociaciones entre análisis de diferencias de grupo entre cada componente del desarrollo positivo, según variables sociodemográficas o educativas, siendo escasos los estudios orientados a evaluar las percepciones o creencias de los y las jóvenes en temas específicos como la confianza y la tolerancia con otros o en las competencias sociales.

Asimismo, aun cuando existe una brecha en la literatura en cuanto al estudio del modelo de desarrollo positivo en adultos emergentes chilenos y no habiendo estudios del modelo propiamente, sí se encontró información por cada componente, con resultados específicos por cada dimensión.

Por ejemplo, respecto a los hallazgos en competencia social, se demuestra la importancia de las habilidades sociales durante la etapa universitaria, ya que permiten a los jóvenes, a través de la interacción con otros, afrontar situaciones difíciles, manejar los nuevos conocimientos y establecer experiencias de interacción social saludables dentro del contexto universitario, aspectos fundamentales para desenvolverse adecuadamente en su entorno cotidiano y responder a las exigencias de esta etapa54. Si bien existen distinciones en este componente por género, que posicionan a las mujeres con mayor prosocialidad y empatía, la investigación también refleja que los hombres poseen competencias en el área social que igualmente permiten el logro de habilidades de interacción en esta etapa25. Lo anterior podría mostrar un avance en cuanto a la eliminación de estereotipos de género, donde el acceso a un nivel educativo alto podría favorecer relaciones más igualitarias en la universidad49.

Un avance significativo corresponde a que las universidades están interesadas en el desarrollo y la promoción de las habilidades sociales mediante programas internos28-29, donde la participación en entornos que ofrecen oportunidades de aprendizaje social permite el desarrollo de experiencias de trabajo cooperativo e innovador, que contribuyen al desarrollo personal integral de los estudiantes29.

Respecto a la satisfacción con la vida, es destacable el extenso cuerpo de conocimiento adquirido en esta dimensión y la diversidad de estudios que indagan en profundidad de variables personales y contextuales de alta relevancia durante la trayectoria académica30-34. Asimismo, es relevante la existencia de la línea de investigación vinculada a la alimentación y el apoyo social familiar, puesto que en esta etapa los jóvenes universitarios abandonan su núcleo familiar y se vuelven más autónomos, responsabilizándose de aspectos relacionados a su alimentación como establecer hábitos, nuevos horarios, menús y compras, lo cual, si no es gestionado de forma oportuna, puede favorecer conductas alimentarias de riesgo o trastornos de la conducta alimentaria73, y a su vez disminuir su satisfacción vital44; sin embargo, llama la atención que la vasta investigación en este componente no necesariamente se traduce en el estudio de intervenciones que promuevan la satisfacción vital y el desarrollo positivo en esta etapa de vida, por lo que implementar acciones en esta área podría permitir atenuar o contrarrestar los altos índices de problemas de salud mental presentes en la adultez emergente, especialmente en población universitaria6,74.

Los resultados sobre el componente de confianza y tolerancia con otros muestran un extenso campo de investigación bajo el constructo afín de apoyo social; los estudios coinciden en señalar que los vínculos cercanos como la familia y las amistades concentran un mayor grado de confianza, apareciendo como una fuente de apoyo ante una etapa de cambio y construcción de identidad, como la adultez emergente49. Es importante recordar que aun cuando los estudiantes exploran su independencia en esta etapa del ciclo vital, requieren igualmente el apoyo de sus padres, lo que promueve su satisfacción vital y su salud mental39,49; además, se enfatiza la importancia de las relaciones sociales para los adultos emergentes chilenos, denotando esta particularidad cultural de este grupo de jóvenes3. Lo anterior refuerza la necesidad de promover competencias sociales en la universidad, tanto para generar una red de apoyo y confianza con personas nuevas, que a su vez incluya los vínculos con la familia de origen.

Por su parte, respecto a la tolerancia hacia otros, existe una incipiente línea de estudios sobre temáticas vinculadas a la diversidad sexual, incluyendo la orientación sexual y la heteronormatividad. Las y los jóvenes chilenos presentan una valoración más positiva sobre temáticas de tolerancia e inclusión en comparación con la población adulta75, por ello, potenciar los estudios sobre tolerancia en la población juvenil resulta una línea de investigación indispensable.

Con relación al componente de confianza hacia autoridades e instituciones, llama la atención la baja confianza en instituciones como Carabineros, el Gobierno y cierta desconfianza en las universidades en situaciones de acoso sexual. La baja confianza en los Carabineros de Chile se puede ver atribuida a que los jóvenes critican el accionar de estos ante situaciones sociales, como el control de los eventos públicos, la prepotencia con la que actúan y la corrupción dentro de la institución55. Además, tras el estallido social ocurrido en octubre del 2019, se registraron niveles de confianza mucho menores en comparación con otras instituciones de orden público; del mismo modo, ha incrementado la desconfianza en los gobiernos, posterior al estallido social76.

Si bien se ha descrito un proceso de desinstitucionalización creciente de los jóvenes, que implica mayor desconfianza, lejanía y sospecha sobre las instituciones77, algunas de ellas son clave en el desarrollo evolutivo y contextual de los adultos emergentes. Por tanto, la escasa investigación en este componente en los últimos 10 años da cuenta de una tarea pendiente a indagar en los adultos emergentes sobre cómo estos observan a otras instituciones, entre ellas: policía, iglesia, tribunales y la misma universidad56, y cuáles son las instituciones nacionales que representan mayor confianza para este grupo etario.

En cuanto al componente de acción y compromiso cívico, las investigaciones en esta área son claras en desmitificar la aparente apatía y la falta de participación de los jóvenes, resaltando que los adultos emergentes se informan e interesan, pero en otros espacios. Además, desconfían de los partidos políticos, pero no de la democracia en sí misma59, donde el rol de ciudadanos entonces va más allá de la participación electoral y motiva a una participación en nuevos contextos75. Por ejemplo, los adultos emergentes insertos en la educación superior participan más en los espacios universitarios, puesto que les permite construir su identidad al compartir con personas dentro de un rango de edad similar y pueden expresar, mediante las asambleas o movilizaciones, sus perspectivas, pensamientos y creencias60; este ha sido un espacio para promover cambios sociales a través de movimientos como la ola feminista o el estallido social61,72. Este ímpetu de promover cambios sociales, ciertamente se vincula con la prosocialidad y la responsabilidad social, competencias fundamentales de fortalecer en las universidades, lo que podría contribuir al progreso de la sociedad a través de la formación de profesionales competentes y socialmente responsables24.

Esta revisión narrativa constituye una primera exploración del estado del arte de los componentes del desarrollo positivo en Chile, un concepto escasamente investigado en América Latina; que a través de una metodología estructurada permite analizar y describir, de modo general, el estado del arte de la investigación en cada uno de los componentes del desarrollo positivo, viendo que temáticas como satisfacción con la vida y acción y compromiso cívico han sido fuente de interés en los últimos 10 años, mientras que componentes como confianza en autoridades e instituciones han recibido una menor atención. También, esta primera mirada permite observar cómo se relacionan estos conceptos con temáticas tan relevantes para jóvenes universitarios, como la salud mental, el apoyo social y el bienestar subjetivo, los cuales están estrechamente vinculados con un funcionamiento positivo en esta etapa de la vida10-13.

En cuanto a las limitaciones de la investigación, los resultados obtenidos en esta revisión narrativa tienen un alcance descriptivo y solo representan a los estudios incluidos; problemas de indexación en las bases de datos o búsquedas ineficientes podrían conllevar a que se alcance solo un 50 % de los estudios elegibles bajo otro tipo de análisis, lo que puede aumentar la probabilidad de sesgos bajo esta metodología17. A su vez, este tipo de revisión, si bien incluyó una diversidad de metodologías, muestras y análisis, presentó limitaciones en la obtención de una comprensión más profunda o en la generación de una nueva conceptualización teórica18; por tanto, futuros estudios podrían utilizar otro tipo de revisiones de la literatura que utilicen metodologías más sistemáticas como Prisma, a fin de aumentar la precisión del análisis, el uso eficaz del tiempo y la reproducibilidad de la información. Además, la revisión narrativa incluyó, en su mayoría, estudios con muestras de adultos emergentes insertos en instituciones de educación superior, por lo que el segmento de jóvenes no universitarios está subrepresentado. Futuras líneas de investigación podrían incluir a otros grupos de jóvenes, para evaluar los niveles de desarrollo saludables en los distintos grupos en el contexto sociocultural chileno.

Conclusiones

Esta revisión narrativa tuvo como propósito analizar la evidencia disponible en la literatura científica sobre los componentes del primer modelo de desarrollo positivo para adultos emergentes, de origen australiano. Así, esta revisión inicial evidencia un interés creciente por los distintos componentes que integran este modelo en el grupo de adultos emergentes universitarios; se observa que existe investigación en los distintos componentes, aun cuando hay mayor investigación en las dimensiones de satisfacción con la vida y acción y compromiso cívico y una escasez de estudios relacionados a la confianza hacia autoridades e instituciones.

Los hallazgos reportados constituyen la primera revisión de la literatura sobre estos conceptos en Chile y proporcionan una evidencia preliminar sobre las investigaciones realizadas en el país respecto a cada uno de los componentes del modelo de desarrollo positivo en adultos emergentes chilenos. Esto permite observar qué aspectos del desarrollo positivo requieren un mayor estudio y aproximar el despliegue de futuras líneas de acción que contribuyan a la promoción de factores protectores de la salud mental y a la prevención de una variedad de amenazas para el desarrollo. Así, las investigaciones destacan los recursos propios con los que cuentan los jóvenes y los desafíos que deberán enfrentar durante su trayectoria vital, la cual, al ser una etapa clave, influye decisivamente en las posibilidades de desarrollo de los jóvenes y, a su vez, en las posibilidades de desarrollo de la sociedad.