Orlando Fals Borda y una red de investigadores denominada La Rosca de Investigación y Acción Social plantearon la investigación-acción participativa como una metodología destinada a forjar relaciones horizontales entre quienes tradicionalmente realizan investigación y quienes convencionalmente son objeto de investigación. Buscaban así revertir la distinción entre sujeto y objeto, y poner los resultados de la investigación histórica a disposición de las organizaciones de base (Fals Borda 1985, 2007). Trabajando en los departamentos del Cauca, Córdoba, Tolima, Sucre y Valle del Cauca con poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas, los miembros de La Rosca colaboraron a principios de la década de 1970 con una serie de organizaciones populares, siendo las más conocidas la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Línea Sincelejo (ANUC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT).1 Apuntaban a desenterrar historias de luchas populares que pudieran servir como ejemplos para los movimientos populares empeñados en ocupar haciendas y participar en movilizaciones masivas. La colaboración de Fals Borda con la ANUC en el departamento de Córdoba duró tres años, desde 1972 hasta fines de 1974.

Comencé a trabajar con los papeles personales de Fals hace más de una década, con la intención de reconstruir la historia de la Fundación del Caribe, creada por Fals Borda en 1972 como parte de la red de La Rosca. La membresía de la Fundación estaba en gran parte compuesta por jóvenes activistas urbanos de extracción popular. Ellos operaron en varias ciudades de la Costa Caribe colombiano, realizando investigaciones históricas y colaborando políticamente con la ANUC.2 Me interesó especialmente analizar cómo participaban los campesinos en sus proyectos de investigación. En lo personal, había forjado una relación de investigación colaborativa con miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Rappaport 2008 [2005], 2015); desde mediados de la década de 1990 hasta principios de la de 2000 participé en dos equipos de investigación, y en una serie de talleres de capacitación con activistas indígenas, para estudiar la naturaleza de la política étnica y la construcción por parte del movimiento indígena de discursos sobre lo cultural. Muchos de mis coinvestigadores, aunque no todos, tenían formación universitaria (aunque no necesariamente en métodos de investigación cualitativa). Nuestros temas de investigación coincidieron con sus obligaciones como activistas, lo cual les brindó amplias oportunidades para realizar investigaciones mediante la facilitación de talleres y la realización de entrevistas. Algunas veces fuimos coautores de nuestros escritos, y otros los escribimos individualmente, pero en todos los casos el grupo de investigación brindó un amplio apoyo a aquellos que tenían menos experiencia en la escritura. Los que éramos académicos externos limitamos nuestras actividades a la investigación y no participamos como activistas, aunque aportamos en términos educativos a las organizaciones con las que habíamos acordado colaborar.

Presupuse, quizás ingenuamente, que la experiencia de Fals Borda en la Costa Caribe sería similar a mi trabajo en el Cauca. Por el contrario, descubrí que, por un lado, Fals y sus colegas eran participantes activos en la ANUC y no limitaban sus actividades a la investigación. Por otro lado, pocos campesinos pudieron colaborar con la Fundación como coinvestigadores. En los equipos con los que trabajé en el Cauca, compartimos el objetivo común de recolectar y analizar información. En la Costa, sin embargo, los miembros de la Fundación observaron en sus informes que las estrategias de investigación colectiva se vieron obstaculizadas por el acceso limitado de los campesinos a una alfabetización que los investigadores externos de esa época consideraban esencial para el proceso. Además, las exigencias duplicadas del trabajo agrícola y el activismo político restringieron el tiempo que los campesinos podían dedicar a la investigación (CDRBR/M, 0642, fol. 3375). El liderazgo departamental de la ANUC y los activistas locales ciertamente tuvieron voz en el establecimiento de la agenda de investigación, seleccionando los temas para estudiar. Sin embargo, la asociación de la Fundación con la organización campesina tendió a privilegiar el trabajo político sobre la investigación, por lo que finalmente fue la Fundación la que terminó definiendo los objetivos de investigación más específicos (Zamosc 1986a: 29). A pesar de estas limitaciones, Fals fue capaz de fomentar, hasta cierto punto, el desarrollo de relaciones de investigación horizontales. Se trabajó, particularmente, en la construcción de una serie de historias gráficas para documentar las luchas campesinas del pasado (Chalarka 1985); tarea en la que los campesinos estuvieron involucrados en la selección, composición y evaluación de las narrativas históricas (Rappaport 2021: cap. 3). Sin embargo, la breve duración de la colaboración ANUC-Fundación del Caribe -interrumpida a fines de 1974, después de solo tres años de su creación, por la represión gubernamental y el faccionalismo de la izquierda (Parra Escobar 1983; Zamosc 1986b)- impidió la creación de un cuerpo de investigadores campesinos, lo cual parece haber estado contemplado entre los objetivos de Fals Borda.

En 1974, él y Augusto Libreros, uno de los cofundadores de La Rosca, prepararon un manual mimeografiado, titulado "Cuestiones de metodología", que describe algunos procedimientos básicos de investigación para futuros investigadores campesinos y populares (ACHUNC/B, caja 49, carpeta 3, fols.177-268; Fals Borda 1978: 48). A diferencia de los enfoques colaborativos posteriores a La Rosca en el Cauca (Vasco, Dagua y Aranda 1993) que privilegian la creación de vehículos conceptuales culturalmente específicos, Fals y Libreros, trabajando en los albores de la investigación colaborativa, fomentaron el uso de técnicas científicas: "Aquí se aplican reglas de la observación científica como el análisis, la deducción y la inducción, la medida, el cuidado y el equilibrio en la recolección de la evidencia" (ACHUNC/B, caja 49, carpeta 3, fol. 214). El manual llevaba a los lectores, paso a paso, a través del proceso de recopilación y análisis de información. Un día en el futuro lejano, Fals y Libreros esperaban ver a los investigadores campesinos ejerciendo su oficio sin ayuda externa. Pero hasta que eso pudiera acontecer, La Rosca se centró de manera puntual en cómo la intervención de investigadores externos podía promover los objetivos políticos de los movimientos sociales a los que estaban afiliados y con los que trabajaban, tratando a los narradores del testimonio personal como una especie de coinvestigadores. Este pequeño primer paso hacia una metodología colaborativa fue posible por el hecho de que los testimonios se recopilaron con frecuencia en entornos colectivos, donde la audiencia y los narradores podían participar en la discusión y la interpretación.

El Centro Popular de Estudios, organización de investigación dirigida por campesinos, se creó como contraparte de la Fundación del Caribe. Una buena síntesis de sus principios y funciones quedó expresada en una historia en prosa de la lucha por los manglares en San Bernardo del Viento, Córdoba: "El Centro Popular de Estudios es una entidad sin ánimo de lucro creada para estudiar las realidades históricas, económicas, sociales y culturales de la Costa Atlántica; y sistematizar ese conocimiento y divulgarlo, especialmente entre los sectores populares, para hacer más eficaces sus esfuerzos de autodeterminación" (CDRBR/M, 1918). Este grupo, al que pertenecían varios de los líderes de la ANUC más cercanos a Fals Borda, produjo una serie de publicaciones, entre ellas una guía para campesinos sobre cómo ejecutar un cursillo (Centro Popular de Estudios 1972) y una cartilla para niños (Centro Popular de Estudios 1974). Ambas piezas fueron ilustradas por el artista monteriano Ulianov Chalarka, quien colaboró ampliamente con proyectos de la Fundación. Todas las publicaciones del Centro fueron de autoría anónima, aunque presuntamente resultaron de grupos de trabajo conformados por campesinos e investigadores externos. Además, las versiones finales fueron aprobadas por la dirección de la ANUC en cooperación con la Fundación del Caribe. Probablemente Fals llegó a guardar una copia manuscrita del manual de cursillos campesinos en su archivo personal, llena de correcciones en su letra, porque era un esfuerzo colectivo (CDRBR/M, 2180).

A pesar de la existencia del Centro Popular de Estudios, encontré escasa evidencia de que Fals haya sido el mentor de muchos investigadores campesinos. La documentación que hallé refiere, en general, a las actividades de líderes campesinos en diversas comunidades. En estos textos, los autores tienden a fusionar una descripción cuasietnográfica de lo observado con un relato de sus actividades políticas. El escrito campesino más extenso del archivo es la autobiografía de Moisés Banquett, líder municipal de la ANUC que compartió la historia de su vida con Fals pocos años después de la desaparición de la Fundación del Caribe (CDRBR/M, 1041-1058). En sus memorias, Banquett recuerda su introducción a los textos marxistas en los cursillos a los que asistió (Rappaport 2021: 175-179), indicando que se basó en la educación política que recibió de la ANUC para interpretar su experiencia personal. Pero, en general, encontré muy pocos otros ejemplos de investigación campesina. Uno de los documentos más sugerentes que descubrí fue un diario de campo del líder de la ANUC Alfonso Salgado Martínez, un destacado activista regional que también publicó un folleto sobre economía política con el Centro Popular de Estudios, bajo el seudónimo de "Alsal Martínez" (Martínez 1973). Si bien las notas de Salgado abarcan solo un puñado de páginas, al yuxtaponerlas a su trabajo publicado, nos dan una idea de lo que significaba ser un investigador campesino en la década de 1970.

Como demostraré en este artículo, el enfoque de investigación de Alfonso Salgado difería considerablemente del de Fals y los miembros de la Fundación del Caribe, en la medida en que no implicó la recolección y análisis sistemático de información, sino que siguió un proceso de reflexión más intuitivo, que culminaría en un proyecto político. Salgado combinó su experiencia de vida, su formación política en la ANUC y sus conversaciones informales con otros campesinos. No lo hizo ni de manera sistemática, ni con el fin último de producir un producto escrito (aun que lo logró en el camino), sino para afinar su discurso político y hacerlo más efectivo.

Su experiencia tiene mucho que decir a los académicos sobre cómo nuestros socios abordan la experiencia de investigación colaborativa. Si bien nuestras habilidades de investigación académica ciertamente hacen una contribución significativa a un proyecto colaborativo, el rigor académico debe operar en una especie de sinergia con el enfoque de nuestras contrapartes, el cual frecuentemente opera de modos completamente diferentes al de recopilar y procesar información. Sospecho que Fals Borda comprendió esta diferencia al optar por dejar de lado sus escritos académicos hasta mucho después de que terminó su colaboración con la ANUC para enfocarse, en cambio, en una serie de productos interconectados que empleaban diferentes medios y que respaldaban un intenso programa educativo de cursillos que fomentaba la participación continua de los campesinos en la interpretación de su legado histórico y en su traducción en acción política. Razón por la cual también dejó espacios abiertos para que compañeros como Alfonso Salgado abordaran la investigación a su manera. Es cierto que Fals cometió errores al atribuir demasiada importancia a las metodologías científicas y al poner más énfasis en el activismo que en la investigación, reduciendo así el potencial político de su metodología. No obstante, el hecho de no haber logrado esos objetivos no disminuye la importancia de su trabajo para aquellos de nosotros que vinimos después.

Las Notas de Campo de Alfonso Salgado

Me centraré en los apuntes de campo de Alfonso Salgado, que registran las historias de vida de diversos trabajadores rurales en Tuchín de Aguas Vivas, Córdoba (CDRBR/M, 0211). Los hizo entrevistando a migrantes indígenas originarios de Tuchín, aldea de la comunidad zenú de San Andrés de Sotavento, lugar conocido por su cestería y sombreros de paja (así como por la venta ambulante de café en las ciudades costeras). Salgado era originario de Canalete -localidad ubicada al oeste de Montería, la actual capital del departamento de Córdoba- y uno de los campesinos que trabajaba en estrecha colaboración con Fals Borda y la Fundación del Caribe. No sé si estos informes fueron elaborados a pedido de Fals Borda, o si, en cambio, fueron comisionados por la ANUC. También pueden haber sido parte de un proyecto personal de Salgado, realizado mientras cumplía con sus obligaciones como líder del movimiento campesino.

La propia experiencia de vida de Salgado era similar a la de sus encuestados: "Porque yo he sido un hombre que he sido jornalero, he sido aserrador, he sido de todo en el campo. Entonces conozco todas esas profesiones. No solamente he aserrado solo, sino con cuadrillas grandes a machete y todo. Conozco la vida del campo y he sido un tipo que retengo todo lo que me pasa a mí, que veo lo que está pasando" (Parra Escobar 1983: 146). En consecuencia, sus notas de campo y el folleto que publicó proporcionan un ejemplo exitoso (pero en ese momento, inusual) de la aspiración de Fals Borda de crear un colectivo de investigadores campesinos.

Salgado realizó sus entrevistas en abril de 1973, con tres encuestados ancianos. Destaco aquí las narrativas de dos de ellos. Escritas con letra no escolarizada, sin acentos, mayúsculas desiguales y puntuación cuestionable, pero repletas de habla indirecta y narradas en primera persona, las notas de Salgado describen las desparejas historias laborales de sus encuestados y sus trayectorias interrumpidas de propiedad de la tierra. Aun cuando sus narraciones escritas posiblemente no resultaran tan ricas como seguramente lo eran cuando se contaron oralmente, insinúan sus habilidades como investigador. Aquí un vistazo a la entrevista de Salgado con Rogelio Beltrán:

Llegando a la region de Aguas V[ivas]. vine de San Andres. llegue en casa de diego castillo. dure 2 años en esa casa no tube para comprar tierra. pero. una familia torres me regalo una fanega de tierra y asi pare mi casa. dure 3 años esa tierra porque se me termino el monte para trabajar se las vendi [tachado: las] al señor Juan Hoyos [palabra ilegible] de $50 por hec[tárea]. con ese fundo que adquiri compre [tachado: las] un puesto de 2 hect[táreas]. el respaldo era valdio asi puse a esplotacion mi pedazo de tierra vivia con el salario de ajuste de mi artesania, Jolon, Choco, balai [varios tipos de cestería], pero, [tachado: tube] como no tube semilla para sembrar arroz tube que ir a donde Primitivo Lozano a emprestar un puño de arroz ganando 5 puños pero ese tiempo fue tan malo que no hubo cosecha entonce me incontre debiendo 10 puños de arroz baliendose de oportunidad me erigio que tenia que entregarsele el valor de [tachado ilegible] los 10 puños de arros en tierra asi comense recibio la tierra a los dos dia de auerla recibido se las vendio a Euzeuio Marines en esos mes se me agrabo la compañera y como pepe [?] [tachado: hauia] se habia melido [¿metido?] en la finca tube que ir adonde el a proponerle 5 HEC[tarias]. y el resto de la finca le fui vendiendo a Primitivo. (CDRBR/M, 0211, fol. 774, pp. 1-2).3

Habiendo fracasado en improvisar una vida como pequeño agricultor, Beltrán se alistó como obrero: "Cuando se me a termino la finca comense a trabajar en la finca de Julio Vadel con 3 hijos [tachado: pase] dure 7 años en ese tiempo que dure en esa finca no recibi nada" (p. 4).

Beltrán luego continúa contando cómo el terrateniente lo estafó con los frutos de su trabajo:

Cuando fui retirado de la finca fui a donde Julio Vadel para ver si me pagara mi sesantia [tachado: y donde] y me dijo que fuera a donde Dr. asa y estube sentado en la oficina todo el dia [tachones ilegibles] a las 3 de la tarde el Dr. Asa llamo a Julio y despue salto el telefono y me dijo tu no tiene nada que reclamar. y entonces me fui de la oficina de trabajo y me digieron que tenia que buscar un abogado y fui a donde el abogado y me pidio me quito 50 pesos para decirme que no tenia nada. (pp. 4-5).

La vejez de Beltrán era precaria. Observa que el alivio vendría sólo como resultado de la movilización social: "Hoy estoy viejo y ciego y no recibo nada ... Y hoy estoy ciego pero cierto que el programa de los campesinos se organizen es bueno y le pido a mi hijo que entren eso". (pp. 3-4).

Tropos similares aparecen en el resumen de Salgado de su entrevista con Cleto Gómez, otro campesino tuchín que, en su vejez, se quedó sin nada después de años de trabajar para el mismo terrateniente que Beltrán:

Desarbolado del todo sin juventud lla la vejez se me asecaba, despu dure 1 año de trabajador de. Rafael H[oyos]. Que al año se la vendio a Julio Badel pasando a otro dueño que en llo, asalariado de mi propio trabajo en el primer tiempo fui jefe de la finca y despues capatas de monte dure la mayor parte de mi tiempo y despues ajustero y arriua en un solar en la misma finca en que me dejo el suegro a su hija, con ese tiempo toda mi familia eran trabajadores de la finca mi mujer era lauadora y mis hijos eran corralero. y arriero mis hijas eran cosineras. [tachado: allan] ayas. y llo como la vejez estaba ensima buscaron la manera de sacarme del solar a donde llo uiuia como el solar estaba en el medio de la finca se valieron de mi señora que les vendiera el solar, que eso me costo la derrota de mi mujer conmigo que hoy me encuentro solo, dure en la finca trabajando 20 años perdi todo mi trabajo no me reconocieron ni 5C de sesantia. en vez de tener una vuena [tachado: racion] recomendación la tengo mala. (pp. 8-11).

Las frases corridas de Salgado transmiten la sensación de un narrador lleno de angustia, que descarga sus aflicciones kafkianas en su entrevistador, quien lucha por plasmar esa información en el papel. En La atracción del archivo, Arlette Farge relata también sus esfuerzos por darle sentido a un documento del siglo XVIII cuyo contenido sólo pudo descifrar al leerlo en voz alta. Aun así, Farge considera que su trabajo de leer oraciones laberínticas y dar sentido a palabras pronunciadas de corrido plantea más que un desafío técnico que el que suele enfrentar un lector de documentos históricos. En esto, la autora argumenta que el documento logra abrir la memoria auditiva y conservar "una voz, una entonación, un ritmo" (1991: 51). Ciertamente, a partir del informe de Salgado, tenemos la sensación de estar escuchando a un campesino caribeño: casi podemos oír su acento y apreciar la cadencia de su discurso. En efecto, si corregimos los errores ortográficos y de puntuación para presentar un discurso más legible, se perdería la plenitud de su voz.

No sé si los tropos que emplea Salgado y su uso del habla indirecta fueron su propio modo de dar sentido a las narrativas o si, en cambio, las transcribió mientras hablaba su interlocutor. Lo único que tenemos son once páginas de una pequeña libreta que acabó en el archivo personal de Fals Borda. Me atrevería a adivinar que sus contenidos son una coconstrucción que combina el relato del narrador con la interpretación de Salgado de lo que escuchó, siempre teniendo en cuenta que escribir fue un desafío para él y, por ello, muchos de los detalles de las historias, las palabras y los giros de las frases, incluso la progresión de la narración original, sin duda se perdieron. En esencia, entonces, lo que aparece en estas páginas es tanto un producto de la imaginación de Salgado y los retos que él enfrentó al llevar el lápiz al papel, como un reflejo de la experiencia personal de sus interlocutores.

Las narrativas de Beltrán y Gómez son visiblemente consistentes. Comienzan con su migración desde el caserío original de Tuchín hacia Tuchín de Aguas Vivas. Como mostraré a continuación cuando considero la reformulación de Fals Borda del contenido de las notas de campo de Salgado, estos campesinos sin tierra de San Andrés de Sotavento llegaron a Aguas Vivas en busca de parcelas para labrar. Para los narradores, la búsqueda de tierras para sostener a sus familias constituye la columna vertebral de sus historias de vida. A pesar de sus aspiraciones, recuerdan que fue muy difícil lograr su objetivo de sobrevivir como pequeños agricultores. Beltrán recuerda la imposibilidad de sustentar la finca que adquirió con esmero: rápidamente acumuló deudas para comprar semillas y el mal tiempo que resultó en una cosecha fallida le impidió ganar lo que necesitaba para cubrir el saldo de lo que debía, por lo que finalmente fue obligado a vender su tierra. Gómez fue más afortunado, ya que había adquirido su tierra al casarse con la hija del propietario -supongo que su suegro también era campesino, pero de mayores recursos-, pero a pesar de esta ventaja, efectivamente se quedó sin tierra cuando su suegro alquiló la finca a otra persona y luego la vendió. Gómez se vio así obligado a convertirse en jornalero en su propia tierra. Estas historias de vida muestran un panorama más amplio en el que las fincas pasan de las manos de los pequeños propietarios a las de los campesinos más acomodados y, finalmente, a los latifundistas. Una vez forzados a realizar trabajos asalariados, los grandes terratenientes los estafan con sus salarios o cesantías. Las notas de campo de Fals repiten experiencias similares en otras partes de Córdoba (CDRBR/M, 0247, 0288, 0699), lo que sugiere que estas narrativas tienen mucho en común con las de muchos campesinos caribeños de la época.

Si bien la migración, pérdida de tierras, deudas y mecanismos de explotación laboral son experiencias comunes en la Costa Caribe, también funcionan como estrategias narrativas que organizan cómo los campesinos ancianos relataron los eventos más importantes de sus vidas a un entrevistador comprensivo que también fue un campesino. La historiadora oral italiana Luisa Passerini llama a estas estrategias "dispositivos de narración altamente formalizados [que] son distintos de los aspectos de la historia de vida que reflejan la vida cotidiana"; son formas de contar historias a través de una combinación de memoria colectiva y memoria individual (1987: 19). En otras palabras, se trata de narrativas muy estructuradas, aunque no se rigen por convenciones narrativas formalizadas por escritores letrados, sino que son estructuras de narración oral comunes entre el campesinado. Dado que Alfonso Salgado, el entrevistador, era un líder de la ANUC, la trama de estas historias de vida estuvo en primer lugar motivada por los objetivos políticos que motivaron la entrevista. Los relatos también replican las narrativas que la organización campesina circulaba en los cursillos y en sus publicaciones, adaptadas por la Fundación del Caribe a un formato de cómic más accesible para lectores analfabetos (Chalarka 1985; cf., Rappaport 2021). El uso de estrategias narrativas coincidentes por parte de los relatores no es sorprendente, dado que estos ancianos estaban al tanto de las actividades de la ANUC. Beltrán lo dice al final de su entrevista, cuando expresa interés en que su hijo se una a la organización. Retomaré en breve los modos en que Salgado canalizó políticamente sus conversaciones, pero primero me detendré en ver cómo Orlando Fals Borda recicló sus notas. Esta breve digresión me permitirá exponer las estrategias y la filosofía que subya-cen a este proceso.

Recuperación Crítica

Las notas de Alfonso Salgado proporcionaron materia prima para avivar las aspiraciones políticas de la ANUC, en un proceso que Fals denominó "recuperación crítica". Los investigadores, que eran simultáneamente activistas, prestarían "atención preferencial a aquellos elementos o instituciones que han sido útiles para enfrentarse, en el pasado, a los enemigos de las clases explotadas. Una vez determinados esos elementos, se procede a reactivarlos para utilizarlos de manera similar en las luchas de clase actuales" (Bonilla et al., 1972, 51-52). En otras palabras, identificarían estrategias e instituciones políticas que podrían aprovecharse para la movilización campesina en la década de 1970. Un ejemplo de recuperación crítica fue la introducción de formas comunales de administración de tierras en las haciendas ocupadas por la ANUC. Estos llamados "baluartes de autogestión campesina" se inspiraron en los colectivos socialistas establecidos a principios del siglo XX, el más destacado de los cuales fue el Baluarte Rojo de Lomagrande, cerca de Montería (Fals Borda 1986: caps. 5A y 5B).4 Fals Borda y sus coinvestigadores recopilaron historias orales de los fundadores del Baluarte Rojo, relevaron archivos existentes y luego compartieron conceptos con lectores campesinos, a través de narrativas gráficas y en cursillos (Chalarka 1985; Rappaport 2021: cap. 4), colaborando eventualmente en la fundación de baluartes en terrenos ocupados por la ANUC.5

Las propias notas de campo de Fals le proporcionaron un ámbito a partir del cual recopilar y perfeccionar sus ideas, antes de difundirlas y alentar a la ANUC a implementarlas en la práctica. Para este proyecto fue crucial la creación de una narrativa histórica que explicase la expansión del sistema de haciendas y la aparición de una fuerza laboral sin tierra en la región del Caribe. En esta tarea, las historias de Salgado proporcionaron un valioso material primario para apuntalar esa narrativa. Fals reinscribió las notas de Salgado -que descubrí en una carpeta de archivos que también contenía las propias notas de Fals y su reescritura de las entrevistas originales de Salgado- enfatizando los detalles que él consideraba importantes, mientras dejaba de lado otros; los combinó a su vez con sus propias observaciones, durante una visita de abril de 1973 que pudo haber coincidido con la de Salgado.6

En particular, Fals compone con frecuencia sus interpretaciones en un estilo literario que presagia su escritura en los cuatro volúmenes de Historia doble de la Costa, evidenciando su búsqueda de alternativas a la prosa académica convencional. Vale la pena citar extensamente a Fals:

Hace alrededor de 38 años llegó al sitio que hoy se llama Tuchín un joven indio, llamado Rogelio Beltrán y su compañera Fidelina de la Rosa. Venían de Tuchín, el de San Andrés de Sotavento, en busca de tierra para trabajar. En San Andrés, al haberse perdido el resguardo de indígenas por acto del Cabildo cuando la búsqueda de petróleo por el General Burgos, la situación era muy mala.

Casi al tiempo llegó Alberto Montes y su compañera Josefa Choba, también de ascendencia indígena.

Se establecieron un sector de selva baldía, bastante extensa, que cabría 600 hectáreas. Después de ellos llegan otros pobladores como Pablo Padilla. Sus colindancias o "marcas" llegaban a más selva virgen hacia el lado del mar. Esta es tierra de loma, no muy apetecida -como derecho. Los otros colonos buscaban la tierra plana más al sur.

Empezaron a tumbar selva y sembrar maíz, yuca, ñame, arroz y café. Comían cerdo y carne de monte (guartinaja, ñeque, saíno, armadillo).

Pocos años después empezaron a vender "puestos", es decir, mejoras. Rogelio vendió [ilegible] a Antonio Lozano, que compraba por hectárea de leña empezada o monte tumbado. Lozano era de Guamal. Siguió comprando hasta su muerte, después las siguió su hijo Primitivo, que terminó de comprarle a Rogelio. [tachado: dejándolo en una] Este se dejó convencer de un hijo que estaba en La Plata (Ant[ioquia]) de que allí la agricultura era extraordinaria, y en esta venta compró un lote en La Plata. Allí se quedó ciego y abandonado de su hijo a los dos años, volvió a un lote que le quedaba en Tuchín que ahora pertenecía a un yerno. En esta casa se encuentra hoy ciego y abandonado. Los Lozano siguen aquí, con 900 hectáreas que completaron con compras [tachado: Rogelio] de mejoras a otros campesinos. Al fin consiguieron títulos de tierra como ocupantes de baldíos nacionales! (CDRBR/M, 0210, fols. 768-769).

Fals da cuerpo a la esencia del diario de Salgado, explicando por qué estos migrantes abandonaron San Andrés de Sotavento, que había perdido su estatus formal de resguardo y expuesto su territorio comunal a los acaparadores de tierras. Enriquece la historia de Beltrán con las reminiscencias de otras familias migrantes y pinta una imagen breve pero vívida de cómo sobrevivían en estas tierras día a día. Señala que se trataba de tierras públicas en las que los campesinos sin tierra tenían libertad para establecerse, pero también documenta cómo la familia Lozano las compró en poco tiempo, obteniendo finalmente el título de tierras baldías de 900 hectáreas, a pesar de que habían sido colonizadas por migrantes. Sobre la base de las notas de Salgado, Fals enfatiza que los campesinos pobres en tierra, que constituían una mano de obra vulnerable, también fueron estafados en sus salarios por terratenientes bien conectados:

Julio Badel ha destacado las leyes laborales al negarse a pagar cesantía a sus trabajadores. Al viejo Rogelio lo dejó sin nada aunque le trabajó 8 años; ya ciego de cataratas, lo dejó en Montería hablar con abogados y le hicieron esperar largas horas en sus oficinas. Cuando se fue a quejar a la oficina del Trabajo, con una llamada telefónica de Badel le negaron el servicio. (Badel era secretario de Gobierno de la administración del gobernador Bula Hoyos 1971). (CDRBR/M, 0210, fol. 772).

Fals y Salgado enmarcan sus historias de manera diferente y sus palabras fluyen de maneras distintas: la elegante prosa de Fals pinta un retrato global en la "longue durée", mientras que la interpretación de la oralidad de Salgado se adhiere estrechamente a la voz de sus interlocutores. En este sentido, las notas de Fals sobre Rogelio Beltrán y Julio Badel no son materia prima, sino textos provisionales en los que da un paso atrás respecto de las observaciones de Salgado, reformulando sus notas como una obra cuasiliteraria. El resultado es lo que James Clifford denominó, en su estudio de las notas de campo del antropólogo francés Marcel Griau-le, una maraña de "varios niveles de textualización", cuyos orígenes no siempre son transparentes (Clifford 1983: 125) -aunque en este caso lo son, pues tenemos acceso a las notas de campo originales. Los penetrantes retratos de individuos y la descripción expansiva de una región vibrante pero plagada de conflictos, llena de dolor y de sueños, se describen elocuentemente en Historia doble, pero permanece fragmentadas en miniaturas desconectadas en su archivo, intercalados con las notas más artesanales escritas por la mano de Salgado.

De la Narración a la Abstracción: Fals Borda

Conjeturo que, mientras Fals elaboraba esta versión literaria de las notas de Salgado, reunió sus pensamientos para los cursillos de la ANUC, que la Fundación del Caribe facilitaba regularmente. Estos cursillos sirvieron como el conducto principal a través del cual se difundieron las investigaciones, y a través del cual los campesinos podían evaluarlas e interpretarlas. Un cuestionario de enero de 1973 presentado en uno de estos eventos proporciona una guía de investigación para futuros investigadores campesinos. Muchas de las preguntas están dirigidas a compilar un estudio general de las condiciones sociales y económicas de la comunidad, incluida una historia de quiénes y cómo se asentaron en las comunidades locales, y cómo las haciendas llegaron a invadir las tierras campesinas (CDRBR/M, 2187). De algunos de estos talleres de liderazgo surgieron textos de historia agraria publicados originalmente como artículos en las revistas de izquierda Alternativa y Alternativa del Pueblo, que fueron luego recopilados en libros de texto didácticos dirigidos a un liderazgo campesino avanzado (Fals Borda 1975, 1976). En ellos encontramos el primer intento de Fals de presentar a los campesinos una visión global de cómo se expandieron los latifundios, tanto en la Costa Caribe como a nivel nacional. Estos textos finalmente se abrieron camino, casi como "citas" documentales de materiales utilizados por la ANUC, en Historia doble de la Costa (Rappaport 2021: cap. 6).

Uno de esos cursillos se llevó a cabo en San Onofre, Sucre, en 1973. Como explica Fals, "el objetivo de esta tarea ha sido y es tener a la mano información fidedigna sobre el desarrollo social y económico de la Costa, para alimentar ideológica e intelectualmente a los movimientos populares, en especial el campesino que es fuerza motora principal en casi toda la región" (Fals Borda 1976: 5). El seminario tuvo tanto éxito que Fals fue invitado a repetirlo en la Universidad de Córdoba, dando como resultado un texto mimeografiado que también fue presentado en varios congresos académicos (1976: 6), hasta que finalmente se publicó como una cartilla dirigida a un público lector popular, Capitalismo, hacienda y poblamiento: Su desarrollo en la Costa Atlántica (Fals Borda 1976). El texto narra cómo se pobló la Costa Caribe, cómo se expandió el sistema de haciendas durante el período colonial y las consecuencias de la introducción del capitalismo agrario en el siglo XIX y principios del XX. Capitalismo presenta una narrativa regional de la historia económica, salpicada por ejemplos de toda la Costa, una historia revisionista en la que el "progreso" y la "modernización" logrados por los nuevos arreglos laborales y la introducción de nuevas tecnologías se interpretan como un beneficio para una clase capitalista cuyos intereses son antitéticos a los de los campesinos y proletarios. El texto yuxtapone las acciones de los hacendados y sus facilitadores políticos con las de los organizadores campesinos; escenarios históricos que representan a estos últimos se amplían con la reproducción de viñetas clave de los cómics históricos que Fals y la Fundación del Caribe produjeron para la ANUC. La cartilla está ampliamente ilustrada con fotografías y mapas que sirvieron de apoyo didáctico en el cursillo en el que se aireó y analizó por primera vez la narrativa histórica.7

Las experiencias campesinas registradas por Alfonso Salgado y traducidas en forma literaria por Fals Borda se integraron en la narrativa histórica más amplia del capitalismo, a través de un proceso de abstracción y generalización:

No obstante su tradición de autonomía y dignidad, a los colonos marginales les persiguió la expansión hacendil, especialmente a través de una "ley de tres pasos" de apropiación de la tierra y del excedente agrícola, que todavía sigue viva. Según esta "ley", el colono marginal tumba el monte y ejecuta todas las tareas económicas de habilitación de la tierra, permaneciendo en ella por un tiempo relativamente corto o hasta que ésta "se cansa", para ir a tumbar en otra parte (primer paso). Malvende luego o cede sus mejoras a un finquero, contratista o intermediario que semi-explota el fundo y aún intenta alguna consolidación o unificación de las explotaciones o lotes (segundo paso). Este finquero o contratista cede a su vez ante presiones de un latifundista empeñado en ampliar sus propiedades o en crear una hueva hacienda (tercer paso). Los trucos, presiones, exacciones, engaños y muertes que esta "ley" implica, han saturado la historia de la lucha por la tierra en toda la región. (1976: 41).

Fals continúa argumentando que la "ley de tres pasos explica en buena parte la expansión desaforada y violenta de la hacienda hacia el sur y el suroeste, especialmente en lo que va corrido del siglo 20" (1976: 41-42). Identifica los nombres de los terratenientes más ricos de la región, algunos de ellos inmigrantes de Francia y otros terratenientes poderosos del vecino departamento de Antioquia (1976: 42; cf. Polo Acuña 2018): precisamente, los enemigos que enfrentaba la ANUC en ese momento.

En última instancia, continúa Fals, los sin tierra se vieron reducidos a ganarse la vida a duras penas en pequeñas parcelas proporcionadas por el hacendado, a cambio de varios días de trabajo a la semana, todo ello sellado por un contrato llamado "matrícula" (por supuesto, la mayoría de los campesinos no podían leer el documento, ni podían firmar con su nombre). El contrato de la matrícula era por tiempo limitado, pero muchos aparceros se endeudaron inmediatamente a largo plazo, porque no pudieron pagar los servicios del notario que validaba el contrato y acumularon además facturas en la tienda de raya o tienda de la empresa, uno de los únicos lugares donde podían cubrir las necesidades básicas del hogar (alimentos como azúcar, sal y aceite para iluminar sus chozas). Así, la matrícula se convirtió en una especie de servidumbre, agravada por la brutalidad física de los capataces de la hacienda y el uso omnipresente del cepo como forma de tortura y humillación pública. Los hombres que le contaban la historia de su vida a Alfonso Salgado ya no estaban sujetos a la matrícula, que fue abolida en 1921, pero su pobreza los obligaba a ganarse la vida como jornaleros o aparceros, lo que volvía a constituirse como una especie de servidumbre, comparación que aparece a menudo en las publicaciones de la Fundación del Caribe.

Fals también insertaría esta narrativa en otra cartilla para lectores campesinos y proletarios, Historia de la cuestión agraria en Colombia (Fals Borda 1975: 45-50) y en el volumen final de su Historia doble de la Costa, de cuatro volúmenes (Fals Borda 1986: 113B), este último dirigido a un público intelectual. Esto formaba parte del proceso que denominó "devolución sistemática", destinado a producir materiales educativos accesibles a lectores y oyentes con diferentes niveles de escolaridad y conciencia política (Fals Borda 1987: 113).8 La devolución de este conocimiento en un formato accesible, argumentó Fals, permitiría a las organizaciones populares traducir la historia en acción política, en la medida en que el proceso "cumpla con el objetivo marcado por el socialista italiano Antonio Gramsci de transformar el sentido 'común' en sentido 'bueno' o conocimiento crítico que sería la suma de conocimientos teóricos y experienciales" (Fals Borda 1991: 9). El hecho de que el proceso de devolución sistemática implicó más que simplemente "devolver" publicaciones que contenían información extraída de investigaciones con campesinos se hace evidente en la afirmación de Fals de que el folleto Capitalismo fue producto de una discusión y un debate sostenidos en varias etapas de su composición y publicación. Por supuesto, el grado en que la narrativa siguió en última instancia los instintos del propio Fals, en contraposición a los de sus interlocutores campesinos, está en debate. Zamosc (1986b: 168-172) sostiene, por ejemplo, que la resignificación del baluarte por parte de ANUC en la década de 1970 se originó en gran parte en la interpretación de Fals Borda de la historia agraria, que sostenía que el capitalismo se desarrolló en enclaves locales, extendiéndose luego a toda la región. Fals veía al socialismo siguiendo el mismo camino y, en consecuencia, esperaba que los baluartes proliferaran de la misma manera. La comprensión de Fals de los procesos históricos alimentó su interpretación sobre lo que le decían los campesinos. Al final, fue él quien controló el proceso de redacción y publicación.

De la Narración a la Persuasión: Salgado

Alfonso Salgado Martínez fue uno de los pocos líderes campesinos afiliados a la ANUC en Córdoba que produjo materiales educativos para las bases de la organización. Era más común que los líderes de la ANUC locales y regionales compartieran sus conocimientos oralmente en cursillos que en forma publicada (CDRBR/M, CF, 1391). Salgado describe en el siguiente comunicado su insólita vocación como investigador y autor:

El libro mío, ese fue un libro que cogió mucha opción en cantidad, no solamente aquí en Córdoba, sino que una vez hubo una reunión en Palmar de Varela (en el departamento de Atlántico) y allá nos fuimos sin pasaje, fíjate, yo y otros dirigentes campesinos de Córdoba, y comenzamos a vender libritos. Y con ese libro pudimos comer nosotros y regresar, porque esos libritos nos los veían y los compraban instantáneamente. Tuvo mucha acogida el libro de las catorce preguntas, no solamente aquí en el campo estudiantil, sino en el campesino, porque es que ese libro es la experiencia que yo escribí... En la historia de Las catorce preguntas está la lucha inconsciente del campesino contra el terrateniente y eso lo entendió el campesino. Un campesino lo había hecho. Muchos campesinos decían: 'Sí, yo hacía esa vaina también y no tenía conocimiento para qué era'. Y así todos entendían perfectamente mi libro... Ese libro sirvió mucho para orientar al campesino. Muchos campesinos lo tienen y lo conservan. (Parra Escobar 1983: 146-147).

Como voy a demostrar, el folleto de Salgado publicado con seudónimo, 14 preguntas sobre economía política (Martínez 1973), es bastante diferente a las historias gráficas, cartillas y artículos de revistas que surgieron del grupo de investigación de Fals Borda. Muchos de los materiales de la Fundación del Caribe se esforzaron por evocar estilos de narración campesinos, replicando el tono de las conversaciones que los investigadores tenían con los narradores, como por ejemplo, argumentan los autores de El Cerrito: El pueblo que se quedó sin ciénaga, folleto publicado en 1982 por la Fundación del Sinú, institución sucesora de la Fundación del Caribe: "El trabajo... está escrito para leer en voz alta; el estilo de escritor es parecido al estilo de los campesinos entrevistados; el lenguaje es sencillo, bastante propio y un poco literario" (CDRBR/M, 0576, fol. 2764). El tratado de Salgado no emula este lenguaje: se origina directamente de él. Por eso, su voz difiere de la de la Fundación del Caribe, a pesar de que el trabajo de los investigadores externos fue accesible a un público rural. El folleto de Salgado se parece más a un discurso público destinado a persuadir a la audiencia. Lejos de ser un texto escrito que reconstruye una narrativa histórica, es una herramienta de agitación.

14 preguntas es, pues, considerablemente más polémico que la cartilla de Fals Borda. No parece basarse directamente en una investigación sistemática, sino que surge de la experiencia personal y política de Salgado; no indica sus fuentes ni, en los casos en que podemos identificarlas, se detiene extensamente en ellas. En cambio, el libro tiene como objetivo ayudar a los campesinos a desarrollar argumentos políticos básicos. Elaborado en un formato de preguntas y respuestas como algunos libros de texto escolares tradicionales del tipo que Salgado sin duda encontró en su breve tiempo en la escuela primaria, y como los manuales de primera comunión, 14 preguntas proporciona a los campesinos respuestas a lo que el autor imagina como preguntas que los activistas de base podrían plantear a un líder de la ANUC: ¿Quién se beneficia del trabajo campesino? ¿Cuál es el conflicto entre los que poseen los medios de producción y los que no? ¿Cómo ponen los terratenientes su dinero a trabajar, mientras los campesinos subsisten de su trabajo? ¿Por qué los capitalistas contratan a las hijas de los campesinos como sirvientas? ¿Quién es un subversivo? Salgado dedica aproximadamente una página y media a cada una de sus catorce preguntas, proporcionando a sus lectores argumentos generales sobre su valía como seres humanos. Se podría decir que cada una de las catorce preguntas encapsula elementos clave de un discurso ANUC de base que traduce argumentos marxistas elementales a un idioma campesino.

14 preguntas desmiente cualquier argumento que sostiene que los materiales producidos para lectores campesinos tienen que ser simples. Por el contrario, en un lenguaje accesible, Salgado empuja a sus lectores a reflexionar en torno a abstracciones, profundizándolas con relatos de experiencias personales. El libro pone de manifiesto el impacto que las ideas de izquierda tuvieron entre los campesinos caribeños, diseminadas frecuentemente mediante lecturas de los textos clásicos en los cursillos dirigidos a los líderes, luego traducidos a un lenguaje más próximo al idioma de la base. Demuestra que los campesinos fueron capaces de analizar y reciclar esas ideas a su manera.

Podemos suponer que Salgado se basó en algunas de las experiencias que registró en sus apuntes de campo cuando se reunió con las bases de la ANUC. En una pregunta se cuestiona: "¿El trabajo de los campesinos y obreros a quién va a beneficiar al final?" Su respuesta: "De ese trabajo que realiza, el mayor va a beneficiar al terrateniente que con un mísero salario lo esclaviza en su producción, para que el terrateniente toma fama de buen agricultor (aunque él nunca ha tomado una rula en las manos) delante de los industriales, a quienes él vende sus productos" (Martínez 1973: 4). Evidentemente, Salgado había escuchado a muchos de sus camaradas sobre su sufrimiento bajo el dominio de los grandes terratenientes, pero no ofrece ejemplos individuales. En cambio, explica cómo el trabajo campesino se transforma en poder latifundista, cuando el terrateniente interviene como intermediario entre el productor campesino y otros miembros poderosos de la sociedad regional. Del mismo modo, Salgado responde a la pregunta "¿Cómo es el conflicto entre aquellos que poseen los medios de producción y los desposeídos?" (1973: 1415), recordando a sus lectores que las luchas de los desposeídos comenzaron con la invasión española. Luego pasa a citar las luchas de los campesinos de Córdoba a principios del siglo XX, información que pudo haber extraído de una de las historias gráficas de la Fundación del Caribe (Chalarka 1985: 5-25), e invita a sus lectores a unirse a la ANUC, recordándoles que "por ese motivo los campesinos tienen que recuperar la tierra que es su medio de producción" (Martínez 1973: 15). No es Salgado quien tiene que llenar de carne y hueso las ideas que compila en 14 preguntas, sino los mismos lectores campesinos, al leerlo en cursillos y talleres, quienes compartirían sus propias experiencias. Este es un libro claramente interactivo.

Sin embargo, es posible identificar algunas de las fuentes empíricas que subyacen los planteamientos de 14preguntas. En una de las preguntas, notamos un ligero guiño a la investigación de Salgado en Tuchín de Aguas Vivas. Pregunta: "¿Por qué al industrial le conviene la reforma agraria y al terrateniente no?" (1973: 15). Parte de su respuesta enfatiza cómo los campesinos perdieron sus tierras: "Con esta vida que tienes, que si tienes una hectárea de maíz, te visita un acaparador ofreciéndote cualquier moneda de avance por la cosecha, y otros más" (1973: 16) -una versión genérica de la historia que grabó minuciosamente tras conversar con Rogelio Beltrán. El imaginario campesino sin tierra de Salgado es contratado como jornalero por quince pesos diarios -en moneda colombiana de 2021, aproximadamente 2.000 pesos-, una miserable suma que Salgado repite en respuesta a varias de sus preguntas (1973: 19, 21). No me sorprendería que esta explicación provocara un torrente de testimonios por parte de sus lectores campesinos.

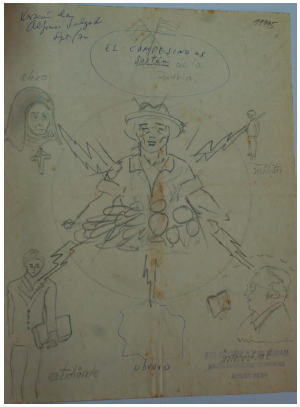

Cerca del final de su tratado, Salgado pregunta: "El campesino es el sostén de la República. ¿Por qué?". Explica que "analizando al campesino, él es el padre adoptivo de toda la ciudadanía", el que alimenta a la nación (1973: 22). No hay un acompañamiento visual para esta afirmación, solo una explicación de dos páginas de cómo la sociedad se sostiene con el trabajo de los campesinos, quienes pierden el control del producto de su trabajo al pasar por las manos de los intermediarios. Encontré el siguiente dibujo en una parte diferente del archivo de Fals. Un primer borrador inconcluso, en realidad, que traduce el texto de Salgado en forma visual, al trazar un mapa de los sectores de la sociedad a los que sirven los campesinos. No sé quién dibujó la imagen; quizás Ulianov Chalarka, el artista cuya obra se reproduce en los cómics históricos de la Fundación del Caribe. El título del boceto está escrito a mano por Fals Borda, quien también escribió en la esquina superior izquierda, "versión de Alfonso Salgado". En el centro, hay un campesino musculoso con los frutos de su trabajo agrícola en su regazo, cinco rayos emanan de su cuerpo: un superhéroe agrario. Los relámpagos lo conectan, en el sentido de las agujas del reloj, con un uniformado con casco y fusil (rotulado "militar"); un hombre mayor de perfil con gafas y un libro suspendido en el aire frente a él ("intelectual"); una caja vacía que eventualmente se llenaría con un dibujo con la etiqueta de "obrero"; un joven con chaqueta que lleva un libro ("estudiante"); y una monja con un enorme crucifijo alrededor del cuello ("clero").

No conozco el propósito de esta imagen. Quizás se pretendía incluir como ilustración en 14 preguntas, pero más bien intuyo que Salgado planeaba que sirviera de apoyo en los grupos de estudio donde se leería su tratado (en voz alta, para que los campesinos analfabetos, que constituían la gran mayoría del campesinado, pudieran beneficiarse de ella). Ciertamente, otras organizaciones populares de la época, incluidas las inspiradas en La Rosca, utilizaron apoyos similares en sus programas de educación de adultos (Gow 2010: 198-199). Si combinamos este borrador de dibujo con el texto de 14 preguntas, creo que podemos reflexionar más profundamente sobre lo que significó la investigación para los campesinos.

Escribir sin palabras, hablar sin escribir

Aunque el dibujo nunca salió impreso, obviamente estaba relacionado con el capítulo del folleto de Alfonso Salgado, puesto que comprime en una imagen visual los tipos de conexiones que buscó en 14 preguntas. El boceto tiene su origen en el mismo conjunto de prácticas comunicativas que engendraron las historias gráficas de la Fundación: tanto el cómic como este dibujo cristalizan ideas complejas a través de una apelación a la cultura popular codificada en formatos visuales accesibles a los campesinos; además, ambos sitúan al campesinado en el centro de la historia. Chalarka hizo la mayoría de las ilustraciones para las publicaciones de la Fundación, por lo que sospecho que también fue responsable del boceto titulado "El campesino es el sostén". Estas historias gráficas fueron producto de una rigurosa investigación histórica oral y archivística; los contenidos eran capturados en bocetos que Ulianov Chalarka realizaba mientras escuchaba a los narradores campesinos, para transmitirlos visualmente, algo que se evidencia cuando sus dibujos se comparan con transcripciones de las entrevistas grabadas (Rappaport 2021: cap. 3). Chalarka, como Salgado, era de extracción popular, aunque con más escolaridad. Sus bocetos fusionan su memoria visual personal, resultado de la observación de la vida campesina en la década de 1970, con imágenes populares de historietas y caricaturas, y fotografías históricas que la Fundación puso a su disposición (Ibíd.). En otras palabras, me atrevería a aventurar que el estilo de investigación intuitivo de Chalarka hizo eco en muchos sentidos con el de Salgado, quizás situándose en un punto intermedio entre las nociones campesinas de investigación y las de Fals Borda.

Para quienes somos académicos, la investigación histórica implica un proceso de recopilación, sistematización y análisis de información extraída de entrevistas, materiales de archivo y bibliográficos, datos cuantitativos y observación. En las ciencias sociales, el proceso de investigación es comúnmente controlado por un solo investigador o un equipo de expertos. La investigación-acción participativa, como fue conceptualizada por Orlando Fals Borda, se basó en la experiencia local para cultivar una filosofía, metodología y un conjunto de técnicas de trabajo basadas en el establecimiento de relaciones horizontales entre investigadores externos y comunidades, y puestas al servicio de los objetivos organizacionales de las últimas. Esto implicó una conceptualización de la investigación muy diferente a la utilizada convencionalmente por los académicos.

Fals Borda y sus colegas pensaron la investigación-acción participativa como una metodología basada en la inserción de investigadores externos en los movimientos sociales (Brandão 2005). No se trataba de académicos confinados a sus pupitres universitarios, sino de investigadores comprometidos políticamente, aliados y participantes en las actividades de los movimientos sociales de base. Su intención era realizar una investigación que generara un conocimiento de la realidad orientado a dinamizar la conciencia de clase, basado en una fusión entre su propia capacidad para estudiar la sociedad y el "conocimiento popular" derivado de las clases populares (Rosca 1974). En otras palabras, Fals imaginó un diálogo marcado por el activismo, con información obtenida a través de una investigación que proporcionase la base para la toma de decisiones colectivas sobre la acción política (Fals Borda 1978: 34-35). Su metodología se basaba en la convicción de que los investigadores externos no eran meros observadores, ni los miembros de organizaciones populares informantes poco sofisticados cuyas palabras y actividades serían meramente registradas por el investigador. Como argumenta, "tanto los unos como los otros trabajan continuamente, todos son sujetos pensantes y actuantes dentro de la labor investigativa. No ocurre así que unos exploten a los otros, como 'objeto' de investigación, principalmente porque el conocimiento se genera y se devuelve en circunstancias controladas por el mismo grupo" (Fals Borda 1987 [1970]: 91). Los continuos flujos de reciprocidad, tanto en la investigación como en la acción política, transformarían el significado mismo de "objetividad" en un proceso bidireccional o multidireccional.

Por supuesto, esto era una aspiración; nunca fue logrado por completo por la Fundación del Caribe. Lo que sucedía en la práctica era que los campesinos participaban en la investigación, no a través de la recopilación sistemática de información, sino participando en su coanálisis. Lo hacían en talleres donde los protagonistas de las luchas del pasado contaban sus historias, interpretando ese pasado a través de re-presentaciones por medio de sociodramas o el teatro de títeres, y también en el debate político que fusionaba la interpretación de la experiencia pasada con las necesidades del presente. Esta conceptualización redefine la investigación colaborativa como un proceso de pensamiento colectivo o recíproco a través de ideas. Es decir, no restringe la investigación a la recolección sistemática de datos que luego son sometidos a análisis por un observador externo, para finalmente emerger como un producto final (Briones y Ramos 2021; Dyrness 2008: 31; Lawless 1993; Riaño Alcalá 2009; Vasco Uribe 2002: 461).

Alfonso Salgado sí elaboró un producto final, pero muy diferente al de Fals Borda y la Fundación del Caribe. Sus 14preguntas replican una conferencia que podría haber dado en un cursillo, cuyas conclusiones finales están incrustadas en el dibujo titulado "El campesino es el sostén", el cual ilustra vívidamente los vínculos que él vio como sustento de la sociedad. Los relámpagos que emanan del campesino en el centro de la imagen presagian lo que podría lograr la lucha de la ANUC. En definitiva, se trata de un discurso basado, por un lado, en conceptos y, por el otro, en iconos y sentimientos, más que en datos. Aunque se nutrió de la investigación -si entendemos la investigación como la asimilación a través de la acción política de todas las historias y experiencias de las que Salgado tuvo conocimiento de su vida-, su hacer no tiene el mismo sentido que las investigaciones que emprendemos como académicos. Seguramente provocó reminiscencias por parte de sus lectores, muchos de los cuales probablemente escucharon a sus pocos compañeros alfabetizados leer el texto en voz alta. Esas sesiones, en las que los campesinos ponían en común sus memorias, eran también una forma de investigación, un espacio en el que se elaboraban e interpretaban las narrativas de forma colectiva.

Quizás, solo seremos capaces de avanzar en la investigación colaborativa cuando reconozcamos lo que la investigación significa para otros. En algunos momentos, la investigación realizada por los campesinos y la de la Fundación se cruzaban, como cuando un intermediario talentoso como Ulianov Chalarka lograba salvar el abismo que las separaba con materiales visuales impactantes que capturaban la imaginación de los campesinos, al mismo tiempo que se basaban en investigaciones de científicos sociales entrenados. En otras ocasiones, como he mostrado en las 14 preguntas de Alfonso Salgado, los investigadores campesinos encontraron sus propios medios para procesar lo que aprendieron en cursillos, lo que escucharon cuando visitaron las comunidades y lo que recordaron por experiencia personal. La experiencia de Fals Borda y la Fundación del Caribe no nos brinda todas las respuestas, pero ciertamente nos lleva hacia las preguntas que debemos hacernos mientras perseguimos estrategias de investigación colaborativa.