Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Revista de Economía del Caribe

versão impressa ISSN 2011-2106

rev. econ. Caribe no.4 Barranquilla jul./dez. 2009

EL DESTINO DE LAS REMESAS EN ECUADOR: UN ANÁLISIS MICROECONÓMICO SOBRE LOS FACTORES QUE DETERMINAN SU UTILIZACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Guido Gabriel González Casares*

gugagonz@espol.edu.ee

* Facultad de Economía y Negocios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil (Ecuador).

Marlon Andrés Viera Mendoza**

manviera@espol.edu.ee

** Facultad de Economía y Negocios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil (Ecuador).

Xavier Ordeñana Rodríguez ***

xordenan@espol.edu.ee

***Docente e investigador económico, Facultad de Economía y Negocios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil (Ecuador).

Correspondencia: Campus Gustavo Galindo, km 30.5, Vía Perimetral. Apartado 09-01-5863, Guayaquil (Ecuador).

Fecha de recepción: agosto de 2009

Fecha de aceptación: octubre de 2009

RESUMEN

En este trabajo se analizó el tema de las remesas desde un punto de vista microeconómico. Luego de destacar el importante papel que cumplen las remesas en la economía nacional, se procedió a investigar cuáles son los determinantes que explican su grado de inversión a nivel nacional; es decir, aquellos factores que influyen en la decisión del agente receptor de remesas para consumir o invertir dicho ingreso. El periodo de análisis comprende los años 2007, 2008 y 2009. Durante la investigación de campo se encontró evidencia de que la mayor parte de las remesas se destina a gastos de consumo corriente (75%) y apenas un 21% a la inversión. A través de un modelo econométrico se pudo concluir que son 7 los factores que afectan positiva y directamente el porcentaje de inversión que puede alcanzar un agente receptor de remesas en Ecuador. Tomando en cuenta los resultados del modelo, el agente receptor representativo de Ecuador puede llegar a invertir hasta el 10% de las remesas que recibe del exterior.

Palabras clave: Remesas, inversión, destino de remesas, agentes receptores.

ABSTRACT

In the present work, the topic of remittances was analyzed from a microeconomic point of view. After the important role of the remittances in the national economy had already emphasized, we proceeded to investigate what are the main determinants that explain their investment degree at a national level; this mean, those factors that influence in the remittances recipient agent decision for consume or invest such income.The period of analysis cover the years 2007, 2008 and 2009. During the fieldwork, we found evidence that the majority of the remittances goes to current consume expenditures (75%) and only a 21% is destined to investment.Through an econometric model, it was possible to conclude that seven factors cause in a positive and direct form the investment percentage that a common remittances recipient agent can achieve in Ecuador.Taking in account the results of the model, the Ecuadorian representative recipient agent could invest until the 10% of the remittances received from rest of the world.

Keywords: Remittances, investment, remittances uses, recipient agents.

1. INTRODUCCIÓN

La importancia de investigar cuáles son los factores que causan un impacto significativo sobre el porcentaje de inversión de remesas que presentan los agentes receptores en Ecuador radica principalmente en la repercusión social que generan las mismas. No cabe duda de que las remesas han mejorado el nivel de vida de miles de hogares ecuatorianos y han permitido dinamizar diversos sectores de la economía (construcción, telecomunicaciones, transporte, etc.), lo cual ha generado una cantidad importante de nuevas plazas de trabajo. Al mismo tiempo, son muchos los hogares receptores que han podido superar la línea de la pobreza y acceder a una mayor cantidad de bienes y servicios debido al flujo de remesas que reciben del exterior en forma permanente.

Adicionalmente, las remesas se han convertido en un tema de manejo gubernamental. En la actualidad son cada vez más los estados de los países receptores que se han visto en la necesidad de diseñar políticas públicas que promuevan condiciones favorables de inversión tanto para el migrante como para sus familiares. La respuesta oportuna del Estado, ante el crecimiento de las remesas, será siempre importante para determinar si realmente el monto de divisas que percibe el país a través de sus migrantes está siendo bien utilizado por parte de los agentes receptores o malgastado de manera preocupante.

Por otro lado, la mayoría de estudios sobre el destino de las remesas han demostrado de forma limitada cómo ciertas variables estarían incentivando la inversión de las mismas.

Por ejemplo, sabemos por intuición que el nivel socioeconómico de un agente receptor influye considerablemente en su decisión de invertir las remesas. Si el agente receptor es de bajos ingresos, tenderá a destinar las remesas para gastos diarios de alimentación o vestimenta (consumo primario); en cambio, un agente receptor adinerado tiene una mayor posibilidad de destinar el dinero a inversiones, puesto que tiene todas sus necesidades básicas satisfechas. Asimismo, una persona con más años de escolaridad tendría una mayor probabilidad de invertir las remesas que otra sin el suficiente nivel educativo; esto, porque conoce y maneja mejores conocimientos y herramientas para llevar a cabo una inversión.

Sin embargo, hasta ahora no conocemos "en cuánto" esta clase de factores explican el porcentaje de inversión que puede alcanzar un típico agente receptor de remesas. De esta manera, la necesidad de conocer explícitamente la magnitud de estos y otros factores, a la hora de explicar el porcentaje de inversión de remesas, motivó el interés de realizar una investigación para determinar estas cuantificaciones de una manera empírica. Por lo tanto, este trabajo provee de información e importantes elementos de juicio a todo aquel que desee analizar el destino de las remesas desde un punto de vista microeconómico.

2. LAS REMESAS EN ECUADOR

2.1. Entorno económico

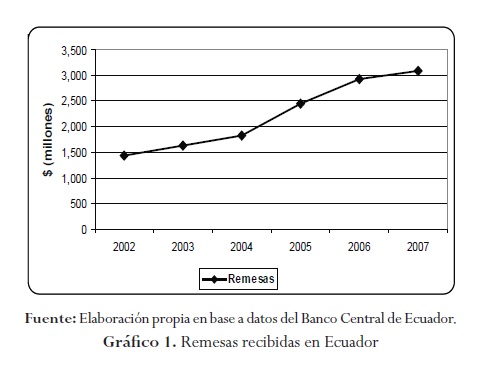

Según datos del Banco Central de Ecuador (BCE), las remesas recibidas en Ecuador en 2007 ascendieron a US $3.087 millones, el monto más alto que el país ha recibido en toda su historia por concepto de remesas. En relación con el año 2006, las remesas registraron un incremento del 5.47%, y con respecto a 2003, sólo 4 años atrás, un incremento del 89.74%. A partir de 2002 las remesas han crecido de forma sostenida (ver gráfico 1).

El principal impacto que ha producido el auge de las remesas en la economía de Ecuador ha sido el incremento del ingreso nacional. Este efecto resulta sumamente importante, ya que conjuntamente con los altos precios del petróleo, las remesas han podido generar la entrada necesaria de divisas para soportar el modelo económico vigente de dolarización y, con ello, la estabilidad fiscal alcanzada en el país a partir de 2002. Al mismo tiempo, las remesas representan el segundo rubro (en importancia) de la balanza de pagos y han sido esenciales para reducir su continuo déficit. De esta manera, se han constituido en un factor clave de financiamiento y liquidez para toda la economía.

Por otro lado, a nivel micro, los hogares receptores han mejorado su nivel de vida en lo referente a la satisfacción de necesidades básicas. Es indudable que las remesas han acrecentado la capacidad adquisitiva de consumo (los hogares receptores tienen un mayor acceso a b/s) y han permitido mejorar niveles de nutrición, salud y educación. Su impacto positivo en la economía familiar podría generar un incremento de la productividad económica de Ecuador a mediano plazo, a parte de contribuir con la reducción de índices socioeconómicos como la desigualdad de ingresos o la pobreza.

Finalmente, las remesas han servido también como fuente de financiamiento para la apertura de negocios. Así lo demuestra la proliferación de una gran cantidad de microempresas, como cibercafés, tiendas de barrio, agencias de viaje y cabinas telefónicas, en las ciudades que mayor volumen de remesas reciben año a año en Ecuador. No obstante, este tipo de uso suele ser menor entre los agentes receptores.

2.2. La inversión de las remesas

Las remesas se han convertido en un tema de amplio análisis debido a su impresionante crecimiento en el mundo. En la actualidad son consideradas una herramienta clave para el desarrollo económico de los países emergentes. En 1970, las remesas a nivel mundial representaban apenas US $2 billones; a finales de 2007, las remesas de todo el mundo fueron estimadas en US $337 billones, lo cual implica un crecimiento del 16,750% en relación con lo que sucedía 30 años atrás.

No obstante, si bien es cierto que en los últimos años las remesas recibidas en Ecuador se han venido incrementando significativamente y han permitido mejorar la calidad de vida de miles de hogares, lastimosamente, no han existido los mecanismos adecuados para optimizar el aprovechamiento de las mismas y generar, de este modo, un desarrollo sostenible a través de su inversión.

El problema radica en que las remesas han sido utilizadas, por la mayoría de los hogares receptores, como un medio de supervivencia, con la finalidad de satisfacer necesidades básicas de consumo; muy pocos de ellos las han destinado para actividades de inversión que les permitan mejorar sus ingresos y diversificar sus fuentes de riqueza. Por consiguiente, la dependencia económica con respecto a las remesas se ha acentuado.

La realidad muestra que a nivel mundial las remesas se dirigen en su mayoría a consumo primario. Así, entre el 80 y 85% de las mismas se utiliza para cubrir gastos diarios del hogar, alimentación, medicinas y alquiler de vivienda. En un segundo plano ha quedado la inversión y el ahorro. Para el caso de Ecuador, el panorama no es diferente en cuanto al destino y el uso de las remesas.

Según el BCE, las remesas se concentran en un 78% en zonas urbanas y en un 91% en la población no pobre del país. Evidentemente, no sería correcto afirmar que las remesas no se invierten en Ecuador solamente por la falta de recursos económicos que podrían presentar los hogares receptores. Lo cierto es que la mayoría de los hogares receptores de remesas del país no pertenecen al estrato socioeconómico pobre.

Quienes emigran no son los más pobres sino los sectores medios empobrecidos, que aún tienen la posibilidad de reunir el dinero que la emigración legal requiere (Acosta, 2005). Las razones más profundas de la poca inversión de las remesas podrían ser la falta de conocimiento de cómo emprender actividades productivas, el poco acceso al mercado financiero, el escaso apoyo recibido de las autoridades estatales o un clima de negocios desfavorable y nada atractivo para llevar a cabo inversiones.

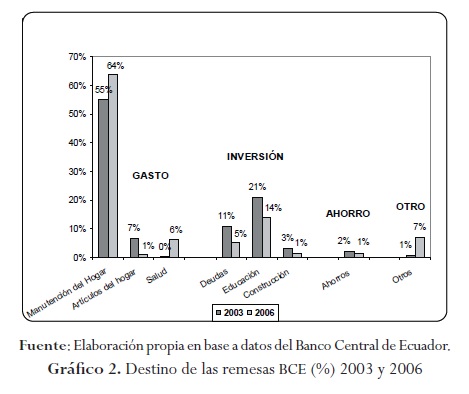

Como se puede observar en el gráfico 2, con base en un estudio realizado por el BCE, durante 2006 los hogares receptores destinaron el 65% de las remesas para los gastos de manutención, el 20% para salud y educación, el 5% para el pago de deudas, el 1.5% para vivienda, el 1.5% al ahorro y el 7% para otros fines. Con base en esta clasificación se puede observar que entre 2003 y 2006 el porcentaje destinado a la inversión de remesas decayó casi quince puntos porcentuales, mientras el gasto (consumo) aumentó su participación en diez puntos porcentuales.

Desde el punto de vista económico, el hecho de satisfacer necesidades básicas por medio de remesas no es recomendable. Las remesas no dejan de ser ingresos extraordinarios y llenos de incertidumbre (dependen de variables externas a quien las recibe, como por ejemplo: la productividad del migrante). El hogar receptor corre un enorme riesgo al solventar sus gastos corrientes con remesas. Ante una inesperada disminución de las mismas, lo cual es muy probable por las recesiones económicas que sufren los países de destino, la situación económica de muchos hogares ecuatorianos se podría volver crítica. Tal como lo sugiere la teoría, cualquier gasto corriente deberá ser siempre cubierto con ingreso corriente. Los receptores se acostumbran a un nivel de consumo que no podrían satisfacer con ingresos propios, y se convierten así en parásitos económicos (Martin, 1992; Martin y Cornelius, 1993; Portes, 1978).

La poca inversión de las remesas trae consigo muchas dificultades para los hogares receptores y el país en su conjunto:

• No se produce desarrollo económico. Los hogares receptores no generan nuevas fuentes de ingresos a partir del dinero recibido sino que tratan de cubrir carencias de toda su vida. La mejora en la calidad de vida resulta superficial y se puede revertir fácilmente.

• La posibilidad de que el migrante retorne al país, para estar con los suyos, es cada vez más lejana. Su permanencia en el exterior es vital para la supervivencia de la familia. Los hogares receptores desarrollan un fuerte sentido de dependencia económica hacia las remesas.

• Los negocios que han proliferado alrededor del flujo de remesas corren un riesgo inminente de cerrar porque la mayor parte de su demanda efectiva depende de la condición económica de los hogares receptores.

• La decisión de dejar de trabajar por parte de algunos receptores del área rural, dado que sustituyen el ingreso del trabajo por el que su familiar le envía desde el exterior, provoca la disminución de la producción de varios productos, que sumado a su creciente consumo eleva la inflación de la economía.

• La necesidad del Estado de idealizar políticas, ejecutar programas personalizados para los agentes receptores de remesas y disponer de nuevas instituciones que atiendan sus intereses (Ej.: Secretaría Nacional del Migrante) repercute en un gasto fiscal adicional para el presupuesto general.

El impulso que le dan las remesas al consumo es esencial, puesto que estimula la creación productiva al incentivar la demanda efectiva. Sin embargo, el elevado peso del consumo en el destino de las remesas implica paralelamente niveles reducidos de inversión.

De esta manera, una buena parte de los agentes receptores estaría "desperdiciando" la oportunidad que brinda el flujo de remesas para la creación de futuros ingresos. Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿Qué podemos hacer para aprovechar de mejor manera los recursos provenientes de las remesas? ¿Qué factores promueven su inversión? El cambio de rumbo del destino de las remesas es necesario para generar un desarrollo económico real ¿Qué políticas se deben implementar para promover su inversión?

3. METODOLOGÍA

El objetivo principal que intentó alcanzar este trabajo fue: Identificar los principales factores que inciden en el porcentaje de inversión de remesas que presentan los agentes receptores de Ecuador. Al respecto, en términos generales, se entiende por "inversión de remesas" los recursos financieros que destina el agente receptor en actividades productivas con la finalidad de generar riqueza y promover su desarrollo socioeconómico y el de su hogar. Entre estas actividades se incluyen: la apertura de un negocio propio, la adquisición de vivienda, la compra de títulos financieros, ahorros bancarios, etc.

Por lo tanto, para alcanzar este objetivo, la metodología de trabajo se dividió en cuatro partes o etapas. La primera parte consistió en un análisis objetivo de "efectos y causas", en la cual se determinaron algunas variables1 de sumo interés que estarían causando a priori un impacto significativo en la inversión de remesas del agente receptor ecuatoriano (véase sección 3.1). En esta etapa del proceso figuraron varios tópicos, como la edad del agente receptor, su nivel de ingresos, el monto de remesas que usualmente recibe del exterior, la periodicidad de envío, su acceso al sistema financiero, etc.

Posteriormente se elaboró un cuestionario de 26 preguntas, que tuvo como finalidad generar valores para todas las variables de interés que se originaron en la primera etapa; esto, a su vez, conllevó a la realización de la segunda parte de la metodología: la "investigación de campo". Con ésta (entrevistas personales a los agentes receptores) fue posible construir una base de datos propia para el posterior análisis de resultados. Cabe recalcar que antes de realizar las entrevistas se determinó con anticipación el tamaño de la muestra (véase sección 3.2) con el fin de asegurar una elección representativa de la población objetivo, definida como todas las personas que reciben permanentemente dinero del exterior de parte de un familiar o conocido.

Asimismo, es importante mencionar que resultó indispensable la realización de esta etapa debido a la escasa información actualizada y/o disponible que poseían las instituciones tradicionales de provisión de datos, al momento de iniciar esta investigación, acerca de los agentes receptores de remesas y el destino de dicho ingreso. Por consiguiente, todos los resultados que se presentan en este trabajo provienen de una base de datos propia y no contemplan el uso de fuentes externas.

En adición, una vez terminada la investigación de campo y construida la base de datos, la tercera etapa del proceso fue el análisis de los resultados. Esta etapa se dividió en dos análisis: uno descriptivo y uno inferencial.

El análisis descriptivo tuvo como objetivo principal mostrar una visión general del entorno actual que rodea al agente receptor de remesas y describir el estado de las variables de interés en la población en cuestión, mediante el uso de estadísticas descriptivas (véase sección 4.1). Al final de este análisis se pudo contrastar la hipótesis principal de este trabajo (véase sección 4.1. e), la cual se define de la siguiente manera:

En Ecuador, el porcentaje promedio de inversión de remesas sería bajo. Los agentes receptores de remesas estarían destinando menos del 20% de dicho ingreso en actividades de inversión y, por lo tanto, las remesas estarían siendo dirigidas, en su mayoría, a gastos de consumo primario o corriente sin generar un desarrollo económico sostenible.

Por su parte, el análisis inferencial se enfocó en hallar específicamente los factores que establecen una relación causal y consistente con el porcentaje de inversión de remesas de parte de los agentes receptores de la muestra, a través de la aplicación de un modelo econométrico (véase sección 4.2). Al final de este análisis se pudo predecir el porcentaje de inversión de remesas para diferentes escenarios, según las características personales que adopten los agentes receptores (véase sección 4.2.g).

Por último, la cuarta etapa consistió en la formulación de recomendaciones prácticas (políticas específicas para los diversos actores de la sociedad en general) que tienen como objetivo promover la inversión de remesas en Ecuador. Para su elaboración se tomaron en cuenta los resultados que arrojaron tanto el análisis descriptivo como el inferencial (véase sección 5).

3.1. Definición de variables de interés

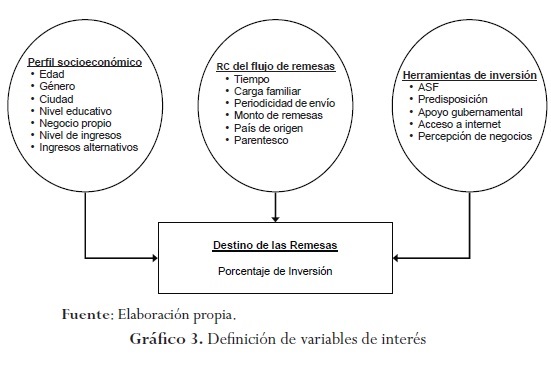

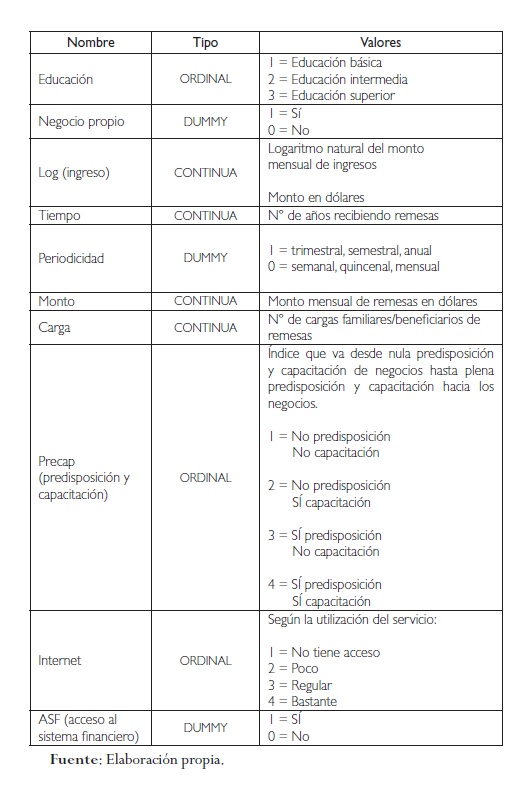

Las variables que resultaron del análisis de efectos y causas -aquellas que estarían explicando tentativamente las variaciones del porcentaje de inversión de remesas entre los agentes receptores ecuatorianos-ascendieron a un total de dieciocho, y fueron clasificadas en tres grupos perfectamente delimitados (ver gráfico 3). Asimismo, para cada una de ellas se determinó su grado de relevancia en el porcentaje de inversión de remesas y las respectivas preguntas con las cuales se originarían a través del cuestionario.

El primer grupo comprende variables relacionadas con el perfil socioeconómico del receptor de remesas. Así, el objetivo de estas variables fue conocer más de cerca a los sujetos que administran las remesas y deciden su destino. Las variables incluidas fueron: edad, género, ciudad, nivel educativo, negocio propio (sí-no), nivel de ingresos e ingresos alternativos (bonos, pensiones, etc.)

Por su parte, en el segundo grupo se ubicaron las variables que describen los rasgos característicos del flujo de remesas. Así, el objetivo de estas variables fue conocer el escenario que rodea al agente receptor de remesas, y de esta manera entender las características del proceso migratorio ecuatoriano. Las variables incluidas fueron: tiempo recibiendo remesas, carga familiar (N° de beneficiarios de las remesas), periodicidad del envío (semanal, mensual, etc.), monto de remesas, país de destino y parentesco del remitente.

Por último, en el tercer grupo de variables se colocaron aquellas que otorgan un valor agregado al agente receptor en el momento de decidir si consumir o invertir las remesas. A estas variables se las llamó herramientas de inversión, ya que en caso de ser ostentadas en un alto grado por el agente receptor, se entiende que las probabilidades de inversión se incrementan considerablemente. El objetivo de estas últimas variables fue medir la influencia de factores externos en el destino de las remesas. Las variables incluidas fueron: acceso al sistema financiero, predisposición a la inversión, apoyo gubernamental, acceso a internet y percepción de negocios.

3.2. Técnica de muestreo

Con la finalidad de asegurar una muestra representativa de la población objetivo, la investigación de campo de este trabajo se llevó a cabo en las ciudades que mayor volumen de remesas han venido recibiendo en Ecuador durante los últimos cinco años. Según el BCE, estas ciudades son: Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja y Azogues. En 2007, estas cinco ciudades receptaron cerca del 40% de las remesas que ingresaron al país. Al mismo tiempo, las provincias donde se encuentran captaron el 80% de las remesas del mismo año. Por su parte, el resto de ciudades ha recibido en promedio un porcentaje de remesas inferior al 2% por año.

A partir del muestreo aleatorio simple (MAS), considerando un margen de error del 5% (d) y un nivel de confianza del 95% (Z), se estableció en 400 (n) la cantidad de agentes receptores que se debían entrevistar a lo largo de toda la investigación de campo. Luego, utilizando la técnica de muestreo de "afijación proporcional", se procedió a distribuir el total de la muestra entre las cinco ciudades seleccionadas para el proceso según el monto de remesas que cada una recibió en 2007.

4. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo

A continuación se realiza un resumen de las estadísticas descriptivas que se obtuvieron de todas las variables de interés a partir de la información recogida durante la investigación de campo.

El objetivo principal es describir, en términos generales, la situación actual que rodea a los agentes receptores de remesas.

a. Perfil socioeconómico del Receptor de Remesas

Los agentes receptores de remesas en Ecuador tienen una edad promedio de 42 años; cerca del 87% es mayor de edad; el 59% es de sexo femenino. Registran un nivel educativo superior al ecuatoriano promedio. El 42% señaló que había terminado la secundaria y un 35% la universidad. El ingreso mensual promedio asciende a US $542. Sólo el 19% gana menos de US $250 (segmento pobre) y apenas el 15% recibe otra ayuda económica como bonos o pensiones. Por último, el 24% afirmó que tenía un negocio propio.

b. Rasgos característicos del Flujo de Remesas

Los agentes receptores en Ecuador reciben un monto mensual de US $225 por concepto de remesas. El 64% de los envíos se realiza en frecuencia mensual. Cinco de cada diez agentes receptores ha venido recibiendo remesas durante los últimos 10 años. El parentesco que más participación tiene en la muestra es la de hermanos, con el 32%. El número de cargas familiares más frecuente entre los agentes receptores es de 2 personas por hogar.

c. Herramientas de Inversión

Sólo el 36% de los agentes receptores de Ecuador presenta un acceso significativo al sistema financiero; es decir, utilizan en gran medida sus servicios. Por otro lado, el 43% de los receptores no tiene acceso o utiliza muy poco la internet. El 86% que la utiliza lo hace para fines de comunicación con familiares. Siete de cada diez receptores prefieren como política de Estado que éste fomente la inversión en negocios, el cero cobro de impuestos durante los tres primeros años de funcionamiento. En segundo lugar aparecen los microcréditos, con el 61% de aceptación.

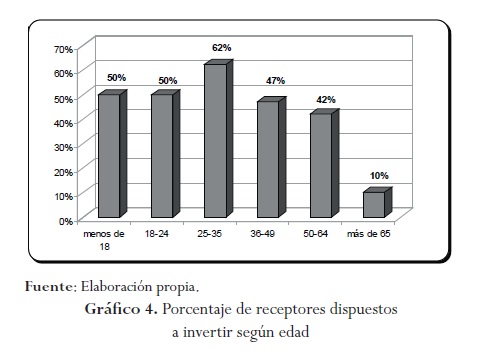

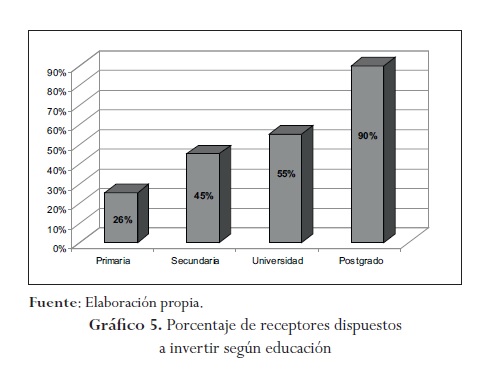

El 46% manifestó que está dispuesto a invertir las remesas, el otro 54% señaló que no está dispuesto porque recibe un monto pequeño de remesas o por miedo a perder el dinero. Otro análisis muestra que la predisposición a invertir las remesas varía según la edad y el nivel de educación de cada agente receptor. Los agentes receptores más jóvenes o con un alto nivel educativo muestran una mayor predisposición a invertir las remesas que aquellos con una mayoría considerable de edad o poca instrucción (ver gráficos 4 y 5).

El 46% de los agentes receptores afirmó que había recibido alguna vez capacitación profesional sobre cómo iniciar un negocio. Por último, el 43% de los agentes receptores señaló como mayor impedimento para emprender un negocio la obtención del capital inicial y el acceso a créditos; en segundo lugar aparecen los trámites, impuestos y burocracia, con un 17% de agentes receptores; y en tercer lugar, conseguir el local, con el 13% de participación.

d. Destino de las remesas

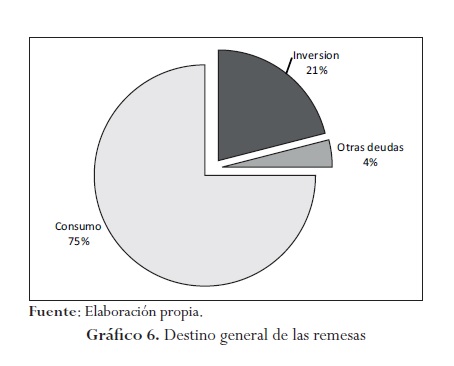

Con base en los resultados obtenidos de la muestra se encontró evidencia de que la mayor parte de las remesas que ingresan a un hogar receptor se destina al consumo diario, el cual representa el 75% del monto total recibido; la inversión llega al 21% y el 4% restante se destina al pago de deudas (ver gráfico 6).

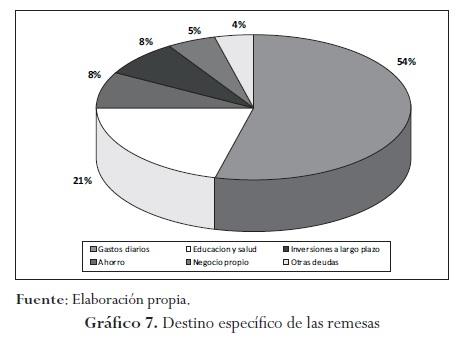

Por otro lado, se puede descomponer al consumo e inversión de las remesas en algunas subcategorías de uso y/o destino. De esta manera, se puede observar que las remesas se destinan principalmente a: 54% para los gastos diarios de la familia, 21 % para educación y salud, 8% para ahorros bancarios, 7% para inversiones a largo plazo, 5% para la inversión en un negocio propio y 4% para el pago de deudas (ver gráfico 7).

En un estudio realizado por el BID en 2003, el destino para los gastos diarios de consumo, educación y salud y pago de deudas fue del 80%, mientras que en este trabajo este porcentaje de gasto suma en total el 79%. Sobre el destino en ahorro, en 2003 este rubro representó el 8% de la remesa típica de un hogar; al 2008 se mantiene el mismo nivel de ahorro (¡ni bueno ni malo!).

En lo que se refiere al destino en inversiones a largo plazo, en 2003 su utilización fue del 4%, mientras que en la actualidad la participación de este tipo de inversiones se incrementó al 8% de las remesas (¡bueno!). Por último, para la inversión en un negocio propio, en 2003 se destinó el 8%; en cambio, al 2008 este porcentaje descendió al 5% (¡malo!).

A continuación se presenta de una forma más detallada los resultados obtenidos en relación con el consumo e inversión de las remesas:

Consumo: Alimentación (29%), Salud (13%), Pago de servicios básicos (11%), Educación (8%), Alquiler de vivienda (6%), Vestimenta (3%), Transportes y viajes (2%), Entretenimiento (2%) y Otros (1%).

Inversión: Ahorros bancarios (8%), Inversión en vivienda (7%), Negocio propio (5%), Títulos y valores (0.5%) y Bienes de capital (0.5%).

e. Contraste de hipótesis principal

Una vez descrito el destino de las remesas se procedió a contrastar la hipótesis principal de este trabajo, la cual suponía que el porcentaje de inversión promedio entre los agentes receptores de remesas de Ecuador es bajo y que su valor no sobrepasaría el 20%.

Tal como se pudo observar en este análisis, el porcentaje de inversión de remesas muestral se ubicó en el 21%, es decir, superó en un punto porcentual la hipótesis mencionada. Por lo tanto, el siguiente paso fue comprobar si esta diferencia entre lo observado en la muestra y lo que se cree que sucede en la población objetivo se debió al azar o si efectivamente el porcentaje de inversión de remesas es mayor que el 20%.

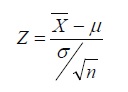

Para ello se realizó una prueba de hipótesis tomando en cuenta la distribución normal estándar como fórmula de contraste:

Al respecto, el contraste de hipótesis consistió en una prueba de medias de una cola y se utilizó un nivel de confianza del 95% (margen de error del 5%). La hipótesis nula y alternativa fueron las siguientes: Ho: |i < 20% y H1: |i > 20%. El z crítico fue de 1.65. Por su parte, el z estadístico se calculó en 0.737.

Por lo tanto, dado que el z estadístico cayó fuera de la zona de rechazo, se puede concluir que no se descarta la hipótesis nula de que el porcentaje de inversión de remesas sea igual o menor que el 20%. Es decir, la diferencia de un punto porcentual en relación con lo que se obtuvo en la muestra (21%) se atribuye enteramente al azar. En definitiva, el porcentaje de inversión de remesas no se habría incrementado significativamente entre los agentes receptores durante los últimos tres o cinco años.

4.2. Análisis inferencial

En este análisis se exponen los resultados que se obtuvieron del modelo econométrico utilizado en este trabajo, el cual tuvo como tareas principales encontrar aquellos factores que explican "consistentemente" las variaciones del porcentaje de inversión de remesas entre los agentes receptores ecuatorianos considerados en la muestra y proporcionar la base de discusión adecuada para la recomendación de políticas que fomenten la inversión de las remesas.

Una vez concluido este análisis se está en capacidad de conocer y comprender de forma cualitativa y cuantitativa qué factores (variables) explican o influyen tanto positiva como negativamente en el porcentaje de inversión de remesas que puede alcanzar un agente receptor ecuatoriano a nivel nacional. Al mismo tiempo, con la información obtenida en este análisis es posible inferir en términos generales, a través de la evaluación de diferentes escenarios, el porcentaje de inversión que presenta un agente de receptor de remesas representativo2en Ecuador.

a. Datos

Los datos que se utilizaron en el modelo econométrico comprenden el periodo de análisis: noviembre de 2008 - marzo de 2009. El tipo de datos corresponde únicamente a datos de corte transversal o sección cruzada. A pesar de que las entrevistas a los receptores se efectuaron en diferentes días y semanas, por tratarse de un periodo de investigación no muy extenso, la información recolectada amerita aún un tratamiento estadístico de datos de corte transversal y no temporal o de panel (Wooldridge, 2002).

b. Modelo econométrico

El modelo que se utilizó en este trabajo consistió en una regresión múltiple de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), que relacionó a varios factores propios del agente receptor de remesas (la mayoría de las variables de interés definidas en la sección 3.1) con respecto a su porcentaje de inversión de remesas (la variable dependiente).

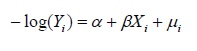

No obstante, la expresión general del modelo que se tomó en cuenta para la estimación, debido a las características particulares de la variable dependiente (proporción continua acotada en el intervalo 0-1), resultó de un ajuste logarítmico y tuvo la siguiente forma funcional:

Donde

log(Y.) es igual al logaritmo natural del porcentaje de inversión de remesas del receptor i.

a es el término constante del modelo.

es igual al vector de coeficientes que relaciona a los factores propios del receptor de remesas con su porcentaje de inversión.

es igual al vector de coeficientes que relaciona a los factores propios del receptor de remesas con su porcentaje de inversión.

X es el vector de variables independientes del modelo que consiste en los factores propios del receptor i.  , es el término de error para el receptor i. i: 1, 2,3,4,.......,400.

, es el término de error para el receptor i. i: 1, 2,3,4,.......,400.

Esta expresión de regresión múltiple MCO fue propuesta por Anthony Atkinson3 en 1985, con el objetivo de mejorar las estimaciones del modelo lineal clásico MCO cuando se trabaja con una variable dependiente que consiste en una proporción continua pero limitada dentro de un intervalo de valores reducido (tal como es el caso del porcentaje de inversión de remesas). El ajuste que sugiere realizar Atkinson en estos casos se representa a través de una transformación logarítmica negativa de la variable dependiente.

Según Atkinson, esta transformación trae consigo grandes beneficios para lograr una buena estimación con el modelo lineal. Primero, el ajuste permite generar una variable dependiente que se halle dentro de un intervalo de respuesta mucho más continuo que el original (0, + infinito); segundo, se logra "linealizar" y hacer más continua la relación entre la variable de respuesta y los predoctores; tercero, existe menos dispersión en la variable dependiente, y cuarto, el porcentaje de predicciones acotadas entre 0 y 1 se incrementa considerablemente (principal crítica y dificultad con el modelo clásico nivel-nivel).

Adicionalmente, Atkinson señala que para hacer posible este ajuste se deben modificar los valores límites de la proporción (0 y 1) por una pequeña constante, con la finalidad de que no se generen valores perdidos dentro de la estimación y sea posible calcular el logaritmo. En este trabajo, la constante se utilizó para sumar o restar respectivamente los valores límites del porcentaje de inversión de remesas (0-1), los cuales representaron, a su vez, una minoría en la muestra: fue el valor de 0.0099.

Sin embargo, el motivo principal que se tuvo para emplear este modelo es el efecto positivo que se produce en los residuos de la estimación. Según los supuestos clásicos, es sumamente deseable que los residuos de toda regresión se distribuyan de forma normal para hacer fiable la inferencia estadística. No obstante, sin la transformación logarítmica de A. Atkinson, la propiedad de normalidad de los residuos no se cumple en el modelo lineal clásico. Por lo tanto, con este enfoque se pudo garantizar la fiabilidad de la inferencia estadística.

c. Variables independientes

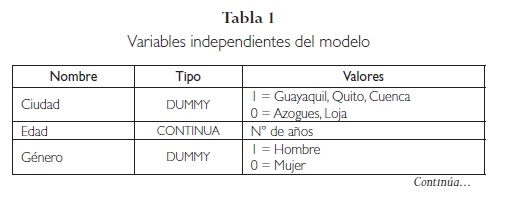

A continuación se presentan las trece variables independientes (X) que fueron incluidas en el modelo:

d. Variable dependiente

Por su parte, la variable dependiente (Y), que ha sido definida a lo largo de este artículo como el porcentaje de inversión de remesas, se obtiene al dividir la cantidad de remesas que cada agente receptor destina a las actividades de inversión sobre el monto total de remesas que recibe usualmente del exterior. Esta información se originó a partir de una pregunta que se incluyó en el cuestionario en el que se le pidió al agente receptor que detallara de forma especifica en qué utiliza las remesas, considerando tres categorías posibles: consumo, inversión y pago de deudas (para mayor detalle volver a revisar el análisis descriptivo).

e. Estimación inicial

Una vez determinadas todas las variables activas del modelo y habiendo efectuado los ajustes necesarios para hacer posible la estimación de Atkinson, se ingresó la base de datos al programa estadístico E-views.

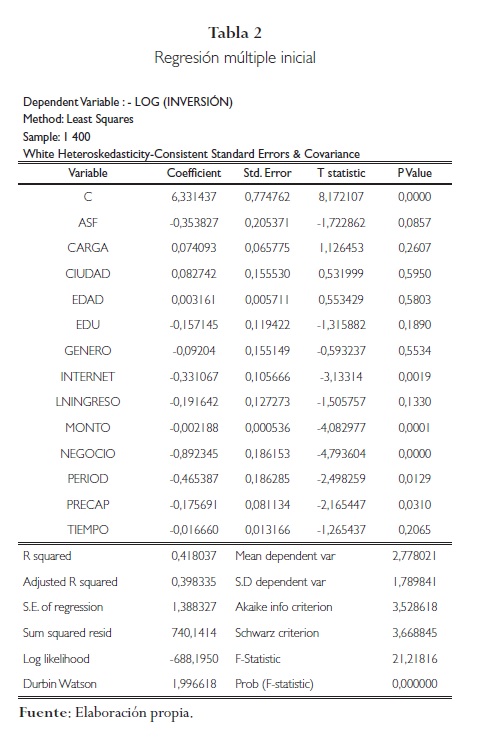

El siguiente paso consistió en ejecutar el modelo propuesto por Atkinson, por lo cual se llevó a cabo una regresión múltiple MCO integral entre el negativo del logaritmo natural del porcentaje de inversión de remesas y las 13 variables independientes en estudio. De esta manera, los resultados obtenidos en esta primera gran estimación fueron los siguientes:

Tal como se puede observar en la parte superior de la tabla 2, la variable dependiente de la regresión aparece con el nombre de "-log (inversión)". Esta etiqueta hace mención a la transformación logarítmica que se le efectuó al porcentaje de inversión de remesas de cada agente receptor. Asimismo, se introdujo la "matriz de varianzas y covarianzas de White" para evitar la presencia de heterocerasticidad en los residuos del modelo.

A un nivel de confianza del 90%, las variables "carga", "ciudad", "edad", "educación", "género", "iningreso" y "tiempo" resultaron no significativas al momento de explicar las variaciones del porcentaje de inversión entre los receptores de remesas. En cambio, las variables "acceso al sistema financiero", "internet", "monto", "negocio", "periodicidad" y "PRE-CAP" sí mostraron un efecto que se debe considerar en el porcentaje de inversión; todas ellas con una relación positiva.

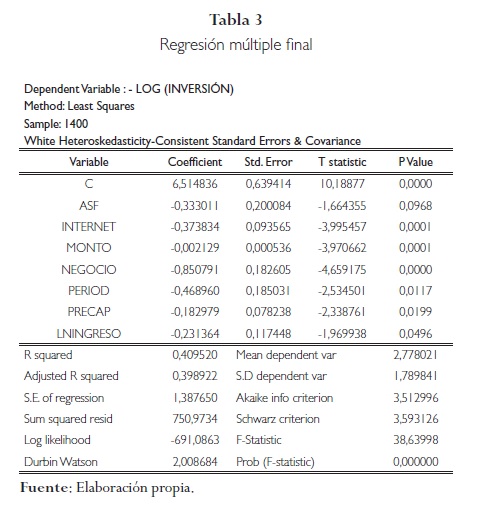

f. Estimación final

Luego de haber llevado a cabo una primera regresión múltiple (utilizando todas las variables en estudio) y habiendo eliminado progresivamente todas aquellas variables que resultaron menos significativas en la misma (para dar mayor robustez al análisis), los resultados para el modelo "final", explicativo del porcentaje de inversión de remesas entre los agentes receptores de Ecuador (tomados en cuenta dentro de la muestra), fueron los siguientes:

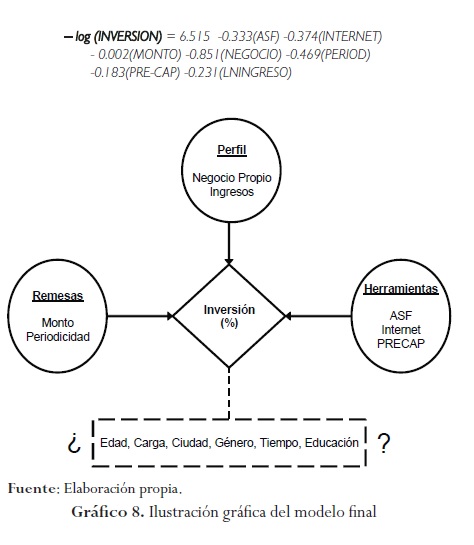

De esta manera, según los resultados del modelo final, los factores que finalmente causarían efectos significativos (todos positivos) en el porcentaje de inversión que pueda alcanzar un agente receptor de remesas ecuatoriano, al nivel mínimo del 90% de confianza, son fundamentalmente siete: acceso al sistema financiero, internet, monto de remesa, negocio propio, predisposición-capacitación (PRE-CAP), periodicidad del envío e ingreso (iningreso).

Tres de las siete factores que resultaron significativos en explicar el porcentaje de inversión de remesas corresponden al grupo de las "herramientas de inversión" (ASF, internet, PRE-CAP). Esto quiere decir que los factores que más inciden en la inversión de remesas son sujeto de políticas económicas y deben ser promovidas por todos los actores de la sociedad (gobierno, empresas, ONGs, etc.).

Para el resto de variables (edad, género, educación, carga, ciudad y tiempo) no se pudo hallar evidencia empírica que confirme la existencia de algún efecto significativo en el porcentaje de inversión de remesas de los agentes receptores de

Ecuador. Por lo tanto, se concluye que el modelo resultante queda estipulado como se muestra en el gráfico 8.

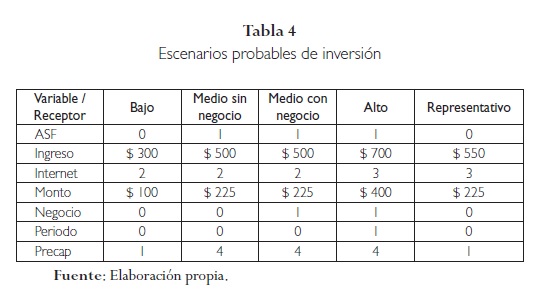

g. Evaluación de escenarios

A continuación se presentarán cinco escenarios probables de inversión en los cuales el porcentaje de inversión de remesas obtiene distintos resultados dependiendo de los valores que toman los factores explicativos del modelo final. Los escenarios son: bajo, medio sin negocio propio, medio con negocio propio, alto y representativo; entendiéndose que en el escenario bajo, donde los factores toman los mínimos valores de la muestra, se esperaría un nivel bajo de inversión hasta llegar al escenario alto, donde los factores toman los máximos valores de la muestra, se esperaría un nivel alto de inversión. Los escenarios medios toman los valores promedios, y el representativo, los de mayor frecuencia de respuesta (ver tabla 4).

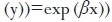

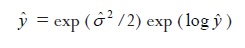

No obstante, antes de obtener las predicciones para cada escenario es importante explicar de qué manera se estimó cada porcentaje de inversión. Inicialmente estaríamos tentados a predecir el valor del porcentaje de inversión de remesas multiplicando toda la regresión por el exponencial (exp (log  y deshacer el logaritmo. Sin embargo, la teoría dice que este pronóstico no es el correcto, ya que subestima sistemáticamente el valor esperado de la variable dependiente. En su libro Introducción a la Econometría J.M. Wooldridge propone el siguiente ajuste para obtener una predicción más acertada y precisa:

y deshacer el logaritmo. Sin embargo, la teoría dice que este pronóstico no es el correcto, ya que subestima sistemáticamente el valor esperado de la variable dependiente. En su libro Introducción a la Econometría J.M. Wooldridge propone el siguiente ajuste para obtener una predicción más acertada y precisa:

De esta manera, se procedió a estimar los porcentajes de inversión para cada escenario, y los resultados fueron: bajo (4.5%), medio sin negocio propio (16%), medio con negocio propio (37%), alto (53%) y representativo (10%).

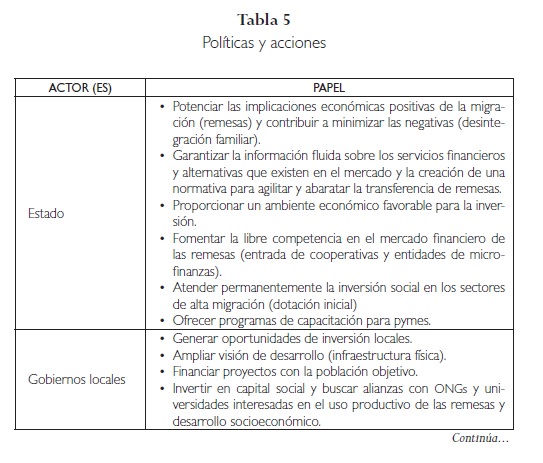

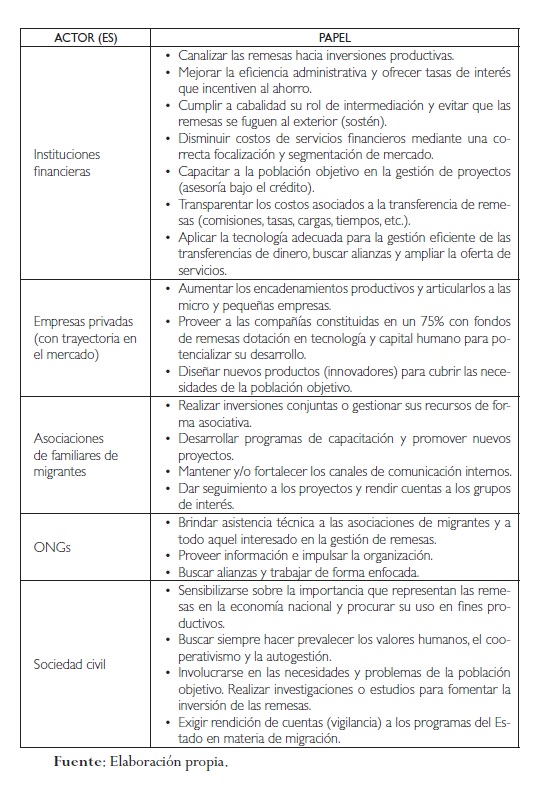

5. RECOMENDACIONES

En Ecuador, las remesas conforman un mercado de más de 2.5 billones de dólares, con más de 500 000 hogares receptores, sediento de condiciones favorables para la inversión y de una gestión pública eficiente, lo cual incluye en primer lugar: un marco regulatorio efectivo, práctico y transparente (autores).

Con los resultados expuestos en el modelo estamos ahora en capacidad de dar los primeros pasos para promover la inversión de las remesas en Ecuador. No se trata simplemente de dar más ingresos o más educación a los receptores, sino que se vuelve indispensable la implementación de políticas económicas (públicas) que puedan mejorar el acceso al sistema financiero, la oferta de internet, la vocación a los negocios, la predisposición de invertir, etc., de los migrantes y sus familiares (agentes receptores).

Entornos normativos propicios aumentarán la rentabilidad de cualquier inversión y, por lo tanto, incrementarán el costo de oportunidad del consumo. De igual manera, la efectividad de las remesas para el desarrollo depende del entorno normativo que rige en el país receptor. Las pruebas disponibles sugieren que las remesas son más eficaces en aumentar la inversión y generar desarrollo en los países que tienen mejores niveles de capital humano e instituciones públicas.

¿Qué debemos hacer TODOS para promover la inversión de las remesas?

Conclusiones

Las remesas siguen constituyendo un ingreso vital e indispensable para la estabilidad de la estructura socioeconómica familiar de los hogares receptores. En Ecuador, las remesas se destinan aproximadamente en un 75% al consumo, 21% a la inversión y 4% al pago de deudas. Sin embargo, estadísticamente, el porcentaje de inversión de remesas en dicho país no supera el 20%.

Mediante un modelo econométrico se encontró evidencia de siete factores que estarían explicando consistentemente la inversión de remesas por parte de los agentes receptores ecuatorianos: ASF, Internet, Monto de Remesa, Periodicidad de Envío, PRE-CAP, Negocio Propio y Nivel de Ingresos. Según la evaluación de escenarios (predicciones del modelo final), el agente receptor representativo de remesas de Ecuador puede llegar a invertir hasta el 10% de sus remesas.

Al final, la inversión de las remesas dependerá tanto del agente receptor como del Estado, el cual debe propiciar un buen clima de negocios y ayudar a esta parte de la población a cubrir de mejor forma sus necesidades básicas. Si los agentes receptores parten de un nivel "0", la inversión de remesas se vuelve una "utopía"; en cambio, si reciben condiciones iniciales aceptables (infraestructura básica, subsidios focalizados, desarrollo profesional y humano, empleo, etc.), es plenamente seguro que sus posibilidades de inversión se irán incrementando en el transcurso del tiempo.

Para fomentar la inversión de remesas se requiere: un cambio de cultura, un trabajo interrelacionado entre todos los actores del flujo migratorio y entre los que no lo son también, planificación, acción y transparencia en la gestión pública.

1 A lo largo de este artículo, para fines de esta investigación, la palabra "variable" equivale a "factor".

2 El agente receptor de remesas "representativo" es aquella persona que reúne las características socioeconómicas que más se repiten en la muestra de 400 registros.

3 Académico, profesor de estadística de la Universidad de Londres.

Referencias

Acosta, A., López Olivares, S. & Villamar, D. (2006, julio). La contribución de las remesas a la economía ecuatoriana. CESPLA Universidad de Cuenca. [ Links ]

Banco Central de Ecuador (2007). Informe anual de la evolución de las remesas. [ Links ]

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), MIF Fomin y Pew Hispanic Center (PHC) (2003). Receptores de remesas en Ecuador - Una investigación de mercado. [ Links ]

Hexagon Consultores (2007). Remesas: Ingreso Nacional y Consumo de los Hogares. [ Links ]

Kieschnick, R. & McCullough, B.D. (2003). Regression analysis of variates observed on (0, 1): percentages, proportions and fractions. [ Links ]

Montoya Zavala, E. (2006). Experiencias internacionales en el uso productivo de las remesas. México: Universidad Autónoma de Sinaloa. [ Links ]

Wooldridge, J. M. (2001). Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno. [ Links ]

Zárate Hoyos, G. A. (2004). Consumption and Remittances in migrant households: Toward a productive use of remittances. [ Links ]