Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Revista colombiana de Gastroenterología

versão impressa ISSN 0120-9957versão On-line ISSN 2500-7440

Rev. colomb. Gastroenterol. vol.38 no.3 Bogotá jul./set. 2023 Epub 18-Jan-2024

https://doi.org/10.22516/25007440.965

Reporte de caso

Masa periampular como presentación inusual de coccidioidomicosis. Reporte de un caso y revisión de la literatura

1Physician and surgeon, Universidad del Valle. Pathological anatomy and clinical pathology resident, Hospital Universitario del Valle. Cali, Colombia.

2Physician, epidemiologist, Universidad del Valle. Second-year anatomy and pathology resident, Hospital Universitario del Valle. Cali, Colombia.

3Pathological Anatomy and Clinical Laboratory specialist, Universidad del Valle. Head of the Pathology Department, Hospital Universitario del Valle. Cali, Colombia.

La coccidioidomicosis en Colombia es una entidad infrecuente y la presentación intestinal es extremadamente rara, con alrededor de una docena de casos reportados en la literatura mundial. En el presente artículo se reporta el caso de un paciente inmigrante venezolano masculino de 29 años con historia de dolor abdominal, ictericia, náuseas y vómito de 4 meses de evolución. La tomografía y el estudio endoscópico evidenciaron una masa exofítica circunferencial en la segunda porción del duodeno. La biopsia reveló múltiples esférulas llenas de endosporas fúngicas redondas con diagnóstico final de coccidioidomicosis diseminada. El paciente fue dado de alta antes del reporte final anatomopatológico con dosis de fluconazol de 200 mg interdiario y orden de colangiorresonancia ambulatoria para control ambulatorio, mismo al cual no ha asistido.

Palabras clave: Coccidioides; colombia; micosis diseminada; síndrome ictérico; micosis sistémica; neoplasia periampular

In Colombia, coccidioidomycosis is a rare entity, and the intestinal manifestation is infrequent, with around a dozen cases reported in the world literature. This article reports the case of a 29-year-old male Venezuelan immigrant with a 4-month history of abdominal pain, jaundice, nausea, and vomiting. The tomography and the endoscopic study revealed a circumferential exophytic mass in the second portion of the duodenum. The biopsy revealed multiple spherules filled with round fungal endospores with a final diagnosis of disseminated coccidioidomycosis. The patient was discharged before the final pathology report with fluconazole doses of 200 mg every other day and an order for outpatient magnetic resonance cholangiography for outpatient follow-up, which he has not attended.

Keywords: Coccidioides; Colombia; disseminated mycosis; jaundice; systemic mycosis; periampullary tumor

Introducción

La ampolla de Vater se encuentra localizada en la segunda porción del duodeno en la confluencia del conducto biliar común y el conducto pancreático principal de Wirsung, y está rodeada por fibras de músculo liso que configuran el esfínter de Oddi1. Diferentes entidades pueden localizarse a este nivel y comprenden un amplio espectro, desde aquellas de comportamiento biológico benigno hasta los carcinomas2. Dentro del primer grupo se incluyen los adenomas, pólipos (síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis juvenil, enfermedad de Cowden, poliposis adenomatosa familiar y síndrome de Gardner), lipomas, leiomiomas, anormalidades vasculares y enfermedades infecciosas, particularmente la tuberculosis2. En el escenario maligno se listan los adenocarcinomas, tumores neuroendocrinos, linfomas, tumores estromales y las metástasis, por mencionar algunos2.

La coccidioidomicosis es una enfermedad fúngica endémica de América y corresponde a una micosis sistémica que afecta predominantemente a personas que visitan o residen en zonas rurales con clima seco, suelo alcalino, índices de precipitación anual de alrededor de 10 cm y temperaturas de hasta 50 ºC; condiciones medioambientales favorables para su propagación3,4. La mayor cantidad de casos han sido reportados en Estados Unidos y México, y el C. posadasii (82%) es el agente etiológico mayormente relacionado5.

Los pacientes afectados por esta enfermedad, además de residir en zonas endémicas o visitarlas, suelen tener algún grado de inmunosupresión por enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, escenario en el cual la enfermedad puede evolucionar a formas graves con morbilidad importante; características que comparte con la tuberculosis, entidad que puede presentarse de manera sincrónica6. El contagio por Coccidioides se da por inhalación de artroconidias del hongo y en la mayoría de los casos suele ser asintomática y puede ser indistinguible de infecciones por influenza u otros virus respiratorios, con presentaciones incluso fatales7.

En Colombia existen áreas geográficas con características medioambientales propicias para el desarrollo de Coccidioides, particularmente en La Guajira, Magdalena y Cesar, situados en la costa norte, donde se ha reportado mediante prueba cutánea con coccidioidina una exposición entre el 3% y el 13% de la población5. Solo en dos de los cinco casos colombianos descritos en la literatura el paciente tenía historia de viaje internacional previo al desarrollo de la enfermedad8,9 y en ninguno de los casos reportados hasta el momento el paciente presentó masa duodenal, síndrome ictérico y síntomas gastrointestinales.

Con la presente descripción se busca enriquecer el registro de casos colombianos de Coccidioides, una patología infrecuente que solo se ha reportado en 5 oportunidades en los últimos 60 años10, y describir una forma inusual de presentación clínica.

Descripción del caso

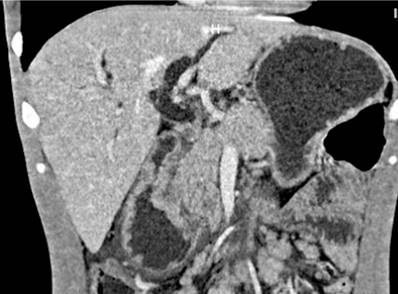

Se trata de un paciente masculino de 29 años de edad, natural de Venezuela y procedente de Santander de Quilichao (Cauca, Colombia), que trabajaba como domiciliario. Desde hace 4 meses presentaba dolor en el epigastrio, emesis de contenido alimentario y bilioso, deposiciones blandas de color amarillo, astenia y adinamia. Desde hace 10 días notó un tinte ictérico no asociado a acolia o coluria y desde hace 2 días refirió un único pico febril no cuantificado, además de la pérdida de 16 kg de peso en los últimos 4 meses. En el interrogatorio negó antecedentes clínicos. En el examen físico de ingreso los signos vitales se encontraban dentro de los rangos de normalidad, las escleras ictéricas, el abdomen doloroso a la palpación del epigastrio sin signos de irritación peritoneal y con adenopatías inguinales bilaterales móviles no dolorosas. Los paraclínicos sanguíneos mostraban en suero reacción en cadena de la polimerasa (PCR): 238 mg/dL, bilirrubina total: 8,5 mg/dL, bilirrubina directa: 4,9 mg/dL, fosfatasa alcalina: 2013 UI/L, amilasa: 64 U/L, alanina-aminotransferasa (ALT): 324 UI/L, aspartato-aminotransferasa (AST): 168 UI/L y el cuadro hemático con leucocitos: 10 700/μL, hemoglobina: 12,3 g/dL, hematocrito: 37,7%, plaquetas: 467 000/μL y neutrófilos: 79,8%. La ecografía de abdomen total señalaba una dilatación de la vía biliar intra- y extrahepática con un colédoco de 11 mm, sin lesiones en el parénquima hepático y múltiples adenopatías peripancreáticas. Posteriormente, se ordenó una tomografía simple y contrastada del abdomen que confirma una masa a nivel periampular asociada con múltiples adenopatías mesentéricas y retroperitoneales (Figura 1).

Figura 1 Tomografía de abdomen simple y contrastada: dilatación de la vía biliar intra- y extrahepática con un colédoco de 14 milímetros, el páncreas con ligera dilatación del conducto Wirsung y pérdida de los contornos a nivel de la cabeza. En la región periampular había un engrosamiento parietal circunferencial concéntrico con refuerzo luego de la administración de contraste y múltiples adenopatías mesentéricas, retroperitoneales, lateroaórticas e intercavoaórticas. Fuente: Departamento de Radiología, Hospital Universitario del Valle.

El antígeno CA 19-9 y el carcinoembrionario eran negativos (menores de 1,4 U/mL y 1,21 μg/L respectivamente), al igual que la prueba PCR para coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2). Dadas las características imagenológicas, hallazgos paraclínicos e historia clínica, se consideró hacer un estudio endoscópico que evidenció una moniliasis esofágica (clasificación KOSI III) y una lesión de apariencia tumoral en la segunda porción del duodeno con estenosis del 80% de la luz. Se realizó una prueba para VIH, la cual fue positiva. El paciente continuó en manejo médico con líquidos intravenosos y analgesia con mejoría clínica y paraclínica, por lo que se consideró continuar el estudio de manera ambulatoria con terapia antirretroviral, fluconazol e ivermectina, y fue citado a control con los resultados; sin embargo, el paciente no ha asistido al seguimiento clínico.

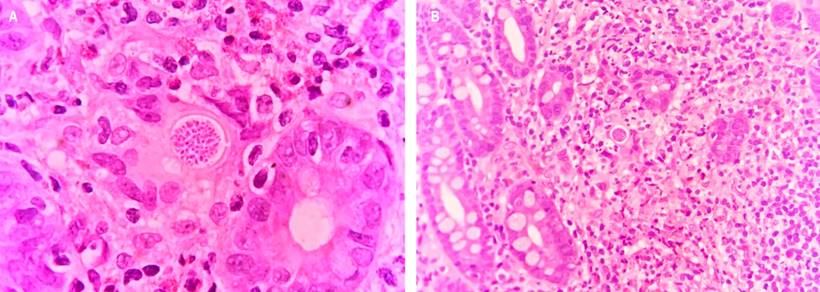

En el estudio anatomopatológico de la biopsia endoscópica de la lesión se identificó una duodenitis aguda y crónica ulcerada con un componente granulomatoso y abundantes blastoconidias compatibles con Coccidioides spp (Figura 2).

Figura 2 Esférulas con endosporas en una biopsia de mucosa duodenal con infiltrado inflamatorio mixto con neutrófilos, histiocitos epitelioides y eosinófilos. Fuente: Departamento de Patología, Hospital Universitario del Valle.

Durante la estancia clínica se consideró que lo más probable era que cursaba con una neoplasia de origen epitelial o hematolinfoide y fue dado de alta para el seguimiento ambulatorio con orden de colangiorresonancia, pero hasta el momento de la publicación no se tienen datos de seguimiento.

Discusión y revisión de la literatura

La coccidioidomicosis diseminada es una enfermedad infrecuente, y a pesar de que Colombia presenta algunas áreas con condiciones medioambientales idóneas para la proliferación del microorganismo, solo se han reportado 5 casos en los últimos 70 años10, dos de los cuales se encuentran en relación con población migrante y los restantes con población indígena. El caso presentado en este artículo corresponde al sexto informado hasta la fecha10; sin embargo, es posible que el subregistro y las dificultades para su diagnóstico11 (estándares de bioseguridad para cultivo e identificación de Coccidioides o diagnóstico serológico) hagan que la casuística local esté poco nutrida.

Los pacientes en quienes se sospecha infección por este hongo suelen estar inmunosuprimidos12 (VIH, trasplante de órganos, uso de medicamentos inmunomoduladores) y residen o han viajado a zonas endémicas, tal y como es el caso del paciente en mención. Las manifestaciones clínicas fluctúan en un amplio espectro, desde los casos asintomáticos (60%) hasta aquellos con requerimiento de manejo en la UCI y hasta la muerte13. Cuando se hace referencia a micosis diseminada, la presentación es igual de variable que el curso clínico; puede encontrarse compromiso dérmico, de ganglios linfáticos, hueso y sistema nervioso central; sin embargo, prácticamente cualquier órgano o sistema puede ser afectado13. Diferentes condiciones clínicas y sociodemográficas de los pacientes se han visto claramente relacionadas con escenarios menos favorables. Diabéticos, consumidores de tabaco, adultos mayores de 65 años, expuestos a biomasa o arqueológicos presentan mayor riesgo de infección pulmonar grave12. El origen étnico parece configurarse como un factor de riesgo para enfermedad grave y diseminación sistémica: la población caucásica y afroamericanos presentan tasas significativamente mayores para estas presentaciones clínicas13.

Se ha reportado la presentación extrapulmonar en menos del 1% de los casos en pacientes inmunocompetentes y hasta en el 50% de los pacientes inmunocomprometidos14, como en el caso presentado, quien cursa con VIH de novo. El compromiso gastrointestinal es raro y está relacionado más probablemente con la transición hematógena o ingesta de secreciones15.

El diagnóstico de coccidioidomicosis se realiza por medio de la identificación del hongo en el estudio anatomopatológico del tejido afectado, los cultivos o ensayos de PCR; estos últimos pueden realizarse no solo en tejido fresco, sino también en tejidos fijados en formalina16,17. Además, existen pruebas que actualmente son utilizadas de forma preferencial en el ámbito epidemiológico y de investigación, pues las pruebas serológicas presentan altas tasas de falsos positivos (hasta del 20%) y los médicos no se encuentran familiarizados con su correcta interpretación18,19.

El tratamiento de la enfermedad diseminada requiere el uso de fluconazol en dosis de 800 a 1200 mg/día20,21. Este medicamento presenta tasas de respuesta de aproximadamente el 79%21; sin embargo, se recomienda el uso profiláctico de por vida en pacientes inmunosuprimidos por la alta tasa de recaídas y mortalidad asociada22.

Conclusiones

A pesar de que la coccidioidomicosis es una enfermedad endémica en América, Colombia presenta una prevalencia que se encuentra bastante por debajo de la de Venezuela y Brasil, probablemente debido al subregistro y dificultades para el diagnóstico, además de las características medioambientales propias del país, que limitan el macroambiente favorable para la proliferación de Coccidioides a la zona norte del país.

Este caso presenta especial interés por haberse presentado inicialmente como una masa periampular con alta sospecha de neoplasia y síndrome ictérico de rápida evolución. Una presentación inusual y única según los casos previos reportados en Colombia, que correspondían a formas pulmonares.

La micosis por este agente en Colombia tiene baja prevalencia; la vecindad con Venezuela y el alto flujo de migrantes de esta nacionalidad deben ampliar el espectro de diagnósticos diferenciales en la evaluación de pacientes con esta sintomatología.

REFERENCIAS

1. Coffin A, Boulay-Coletta I, Sebbag-Sfez D, Zins M. Radioanatomy of the retroperitoneal space. Diagn Interv Imaging. 2015;96(2):171-86. https://doi.org/10.1016/j.diii.2014.06.015 [ Links ]

2. Barat M, Dohan A, Dautry R, Barral M, Boudiaf M, Hoeffel C, et al. Mass-forming lesions of the duodenum: A pictorial review. Diagn Interv Imaging. 2017;98(10):663-675. https://doi.org/10.1016/j.diii.2017.01.004 [ Links ]

3. Ajello L. Comparative ecology of respiratory mycotic disease agents. Bacteriol Rev. 1967;31(1):6-24. https://doi.org/10.1128/br.31.1.6-24.1967 [ Links ]

4. Laniado-Laborín R, Arathoon EG, Canteros C, Muñiz-Salazar R, Rendon A. Coccidioidomycosis in Latin America. Med Mycol. 2019;57(Supplement_1):S46-S55. https://doi.org/10.1093/mmy/myy037 [ Links ]

5. Tintelnot K, De Hoog GS, Antweiler E, Losert H, Seibold M, Brandt MA, Van Den Ende AH, Fisher MC. Taxonomic and diagnostic markers for identification of Coccidioides immitis and Coccidioides posadasii. Med Mycol. 2007;45(5):385-93. https://doi.org/10.1080/13693780701288070 [ Links ]

6. Forsbach Sánchez G, Fuentes Pensamiento R. Coccidioidomicosis pulmonar crónica progresiva en una paciente con diabetes mellitus tipo II. Rev Invest Clin. 1985;37(1):49-51. [ Links ]

7. Saubolle MA, McKellar PP, Sussland D. Epidemiologic, clinical, and diagnostic aspects of coccidioidomycosis. J Clin Microbiol. 2007;45(1):26-30. https://doi.org/10.1128/JCM.02230-06 [ Links ]

8. Sales E. Coccidioidomicosis. Rev Médico-Quirúrgica Atlántico. 1958;2:289-94. [ Links ]

9. Robledo M. Coccidioidomycosis. Antioquia Med. 1965;15(5):361-2. [ Links ]

10. Canteros CE, Vélez HA, Toranzo AI, Suárez-Alvarez R, Tobón OÁ, Jimenez AMP, et al. Molecular identification of Coccidioides immitis in formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissues from a Colombian patient. Med Mycol. 2015;53(5):520-7. https://doi.org/10.1093/mmy/myv019 [ Links ]

11. De Pauw B, Walsh TJ, Donnelly JP, Stevens DA, Edwards JE, Calandra T, et al. Revised definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group. Clin Infect Dis. 2008;46(12):1813-21. https://doi.org/10.1086/588660 [ Links ]

12. Odio CD, Marciano BE, Galgiani JN, Holland SM. Risk Factors for Disseminated Coccidioidomycosis, United States. Emerg Infect Dis. 2017;23(2):308-11. https://doi.org/10.3201/eid2302.160505 [ Links ]

13. Bays DJ, Thompson GR 3rd . Coccidioidomycosis. Infect Dis Clin North Am. 2021;35(2):453-469. https://doi.org/10.1016/j.idc.2021.03.010 [ Links ]

14. Galgiani JN, Ampel NM, Blair JE, Catanzaro A, Johnson RH, Stevens DA, et al. Coccidioidomycosis. Clin Infect Dis. 2005;41(9):1217-23. https://doi.org/10.1086/496991 [ Links ]

15. Malik U, Cheema H, Kandikatla R, Ahmed Y, Chakrala K. Disseminated Coccidioidomycosis Presenting as Carcinomatosis Peritonei and Intestinal Coccidioidomycosis in a Patient with HIV. Case Rep Gastroenterol. 2017;11(1):114-9. https://doi.org/10.1159/000456655 [ Links ]

16. Luna-Isaac JA, Muñiz-Salazar R, Baptista-Rosas RC, Enríquez-Paredes LM, Castañón-Olivares LR, Contreras-Pérez C, et al. Genetic analysis of the endemic fungal pathogens Coccidioides posadasii and Coccidioides immitis in Mexico. Med Mycol. 2014;52(2):156-66. https://doi.org/10.1093/mmy/myt005 [ Links ]

17. Canteros CE, Toranzo A, Suárez-Alvarez R, Davel G, Castañon-Olivares LR, Nápoli J. Identidad genética del hongo causante del primer caso de coccidioidomicosis descripto por Alejandro Posadas en 1892. Medicina (B Aires). 2009;69(2):215-20. [ Links ]

18. Ampel NM, Robey I, Nguyen CT. An Analysis of Skin Test Responses to Spherulin-Based Coccidioidin (Spherusol®) Among a Group of Subjects with Various Forms of Active Coccidioidomycosis. Mycopathologia. 2019;184(4):533-538. https://doi.org/10.1007/s11046-019-00356-5 [ Links ]

19. McHardy IH, Dinh BN, Waldman S, Stewart E, Bays D, Pappagianis D, et al. Coccidioidomycosis Complement Fixation Titer Trends in the Age of Antifungals. J Clin Microbiol . 2018;56(12):e01318-18. https://doi.org/10.1128/JCM.01318-18 [ Links ]

20. Johnson RH, Einstein HE. Coccidioidal meningitis. Clin Infect Dis. 2006;42(1):103-7. https://doi.org/10.1086/497596 [ Links ]

21. Galgiani JN, Catanzaro A, Cloud GA, Higgs J, Friedman BA, Larsen RA, et al. Fluconazole therapy for coccidioidal meningitis. The NIAID-Mycoses Study Group. Ann Intern Med. 1993;119(1):28-35. https://doi.org/10.7326/0003-4819-119-1-199307010-00005 [ Links ]

22. Dewsnup DH, Galgiani JN, Graybill JR, Diaz M, Rendon A, Cloud GA, et al. Is it ever safe to stop azole therapy for Coccidioides immitis meningitis? Ann Intern Med. 1996;124(3):305-10. https://doi.org/10.7326/0003-4819-124-3-199602010-00004 [ Links ]

Citación: Cruz-Barbosa JS, Valencia-Cardona AF, Cortés-Buelvas AD. Masa periampular como presentación inusual de coccidioidomicosis. Reporte de un caso y revisión de la literatura. Revista. colomb. Gastroenterol. 2023;38(3):373-377. https://doi.org/10.22516/25007440.965

Recibido: 11 de Septiembre de 2022; Aprobado: 13 de Diciembre de 2022

texto em

texto em